※真髄衣装ページはこちらへ

風止む廃墟

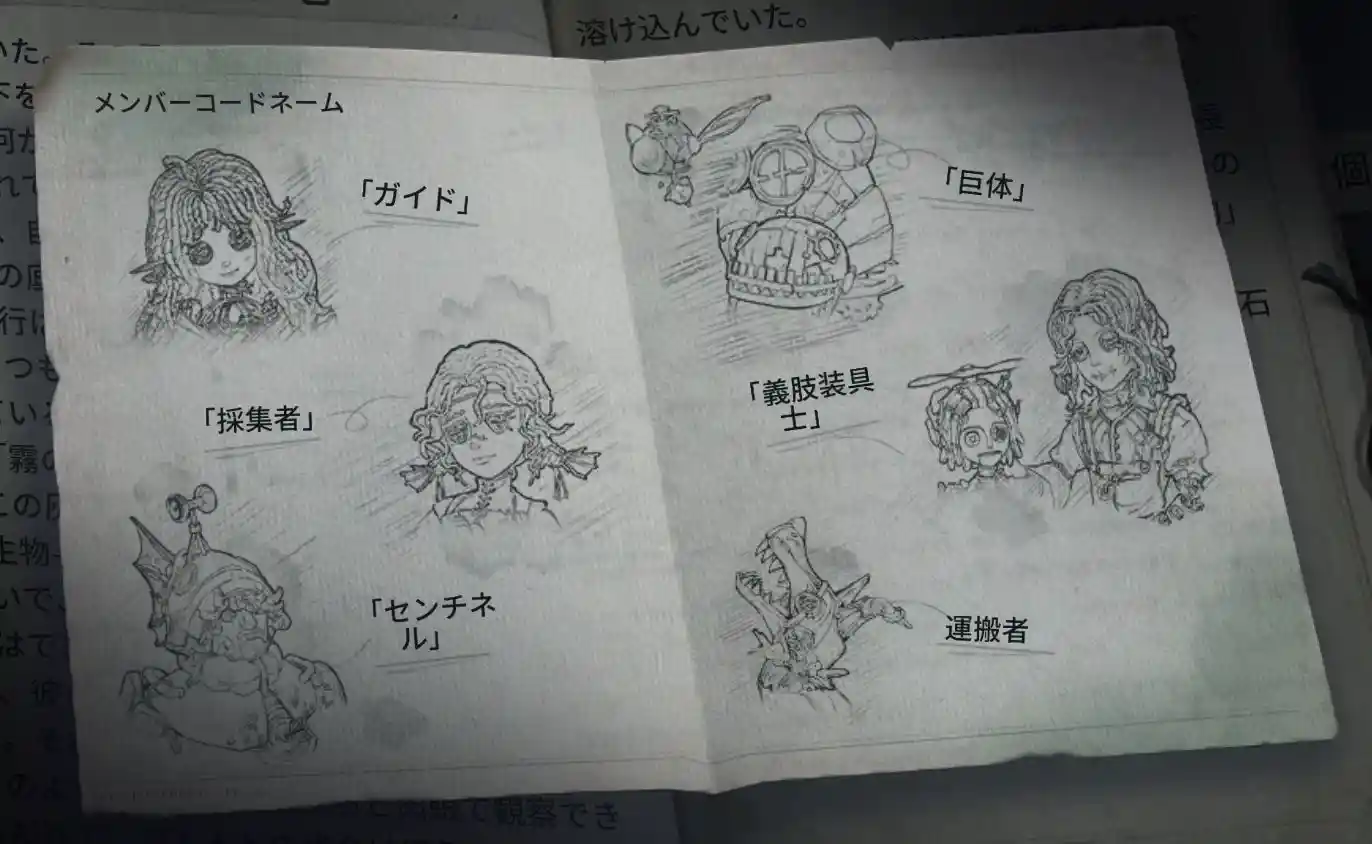

チーム紀行

Welcome, welcome🌸(ようこそ!)

意識が戻った時、私は一人で広い荒野に横たわっていた。数人のチームが私に気づき、呼び起こしてくれたようだ。

自分がどうやってここへ来たのかは分からない。悪夢を見たことと、朧げな痛覚以外の記憶は、ほぼ混沌と化していた。

私は彼らの誘いに乗り、共に荒野を探索することにした――荒野には言葉で言い表せないような巨大な「構造」や怪しげな創造物が存在するが、積み重ねられたこれらに対する記録や研究は乏しい。私にとっては、比較的楽な仕事と言えるだろう。

記録は、自分がやりやすい方法で構わない。以下が、この荒野での観察記録にあたる。

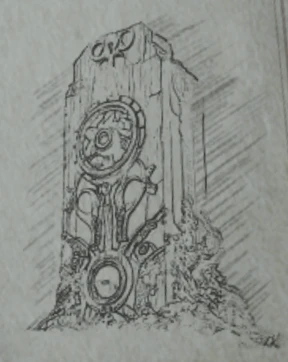

ここでは、大きな中心構造から小さな翼構造が放射状に伸びている。まるで荒野に散らばる機械でできたマングローブのようだ。ほど遠くない場所で、天に伸びる平らな石碑を見かけた。風化を受け、その内容は読み取れなかったが、下の縁には四角い石の窪みがあった。私たちが手で石碑に触れた刹那、足元から音のない震動が伝わってきた。これによって、私はこの地底に更に巨大な、連結し合う構造が存在すると確信した。

「センチネル」が丁度いい大きさのレンガを嵌め込んだ時、荒野の静寂は一瞬で破られた。振り返る暇もなく、全ての翼がギシギシと音を鳴らしながらゆっくりと回転し始め、長い間こびりついていた土埃を剥がしながら、奇妙なリズムを刻む轟音を立てた。「音」が伝達し、まるで風が真空の穴に凄まじい勢いで吸い込まれるようだった。生気のない美しいこの土地が、初めて命を持ったように思えた。

これらの廃墟は風速の変化に応じて異なる音を立て、変化が起こる度に「採集者」は嬉々として歓声を上げた――このチームの者たちもすでに侵食を受け、身体が木に変化していたが、そんなことに構う者はおらず、心からこの発見を祝った。「巨体」すらその大きな体を伏せ、丸い背に刺さった旗を風になびかせた。ここでは、互いの出身や姿形――あるいはこの地を彷徨う目的について追究しても、意味はないのかもしれない。

Can we take them apart for a closer look?(分解して詳しく見れないかな?)

この地の廃墟が生まれた当初の目的を探るのは難しい。同行者たちは、これらの「構造」が人の手によるものではなく、古くに存在した異文明の遺物が、荒野の名も知れない力を受けた結果ではないかと推測していた。この地の侵食の影響が深刻ではないためか、あまり価値があるものは見当たらなかった――「義肢装具士」は、私が「欠損なく」荒野で見つかったのは極めて幸運なことだったと言った。

侵食に関するメモ:

段階1:侵食は生物の体表のみに現れ、傷口に出現しやすい。木質化は皮膚の過角化に似ており、身体機能にあまり影響はない。

段階2:木質化が深刻化すると、関節と筋肉は絡み合う木製構造と柔軟な管状の物に置き換えられる。異変が起こった部位からは、少量の「秘宝」の機能性構造が生成される。それは良い影響を与えることもあれば、悪影響を及ぼすこともある。

段階3:侵食された個体の意識が歪められ、接続と牽引の役割を果たすはずだった管が徐々に個体による制御を受けなくなる。

最終段階:個体の本質が完全に歪められ、荒野の新たな「秘宝」や構造の一部となる。私たちの現在地には、大型の翼のようなもので構成された廃墟がたくさん分布している。だが、老朽化が進んだそれらは荒野の風に晒されてもピクリとも動かず、異様な静けさを漂わせていた。草木の葉擦れや生物の息づきが抜け落ちているせいか、まるで音がスポンジの中に吸い込まれてしまったようだ。唯一、「巨体」が動く音と同行者たちの話し声だけが、この広大な空間に響いていた。

個人紀行

自分の身分や周囲の状況について整理する時間が必要かもしれない。そして、それと同じくらい重要なのが――あの「ガイド」に関する情報だ。

このチームの中で、私は「ガイド」と呼ばれるあの少女に親近感を覚えていた。彼女は私が目覚める前の夢に現れたのだ。あの現実味がありすぎる感覚は、もう二度と味わいたくない。

脳裡にある細々とした記憶の欠片から完全な記憶を構成することはできなかったが、自分の感情と認識が徐々にその空白を埋めていった。

あの時、彼女は死んだ。私はそれを確信している。決して破られない避難所だと思われていた場所も、多くの死と犠牲の上で生き残ろうとした試みも、全て失敗に終わったのだ。

脆き文明を、そしてその中に含まれる希望、抵抗、恐怖を打ち砕くことは――蝶の羽を折るよりも容易いことなのだろう。

「ガイド」の身体はすでにほとんどが木質構造に変わっていた。両腕は太い木の棒で、行動も反応も鈍く、感情表現は極めて乏しい。それらは子供の姿と合わさって一層禍々しく見えた。彼女がいつまで持ちこたえられるかは分からない。しかし驚いたことに、彼女の信じられないほど広範囲に及ぶ荒野に対する知識は、度々彼女の無意識の行動に反映されていた――だからこそ、彼女はチームの「ガイド」となったのだ。彼女は私のことを知らないようだったが、「あれ」を持っていた。説明がつかないことが多すぎる。

私は、信仰が崩壊した時代からやって来た。希望を見たことなどなく、この解釈できない奇跡を前に、私は本能的に寒気を感じた。

計り知れないほど大きな存在が私を監視し、悪質な偶然を通して私の精神を苛めているのか?だとしたら――苦しむ私をからかっているのだろうか?私が受け入れることはないだろうが……この荒野は、自分の意志や目的を持っているのかもしれない。

この一行の目的を彼らに尋ねたことはない。この状況では、迷うこと自体に意味はないのかもしれない。

私は生き残る術も、この地に対する基本的な知識も持っていない。一人でこの荒野を進むなど自殺行為だろう。そして今の私は、多くの疑問を解く必要がある。

とりあえず、私は現状を整理することにした――このチームは温厚な「巨体」と呼ばれる乗り物が中心となっている。その身体のほとんどが木製の機械構造だ。内部は空洞で、いくつかの置物が設置されており、上部は狭い展望台になっていて、それを通してより遠くのエリアを観測できるらしい。

「巨体」は生物のような見た目をしているだけでなく、一定の自我を持っているようで、ただの道具ではなく同行者の一員とみなされていた。

深夜、私はチームが今まで集めた品を分類し、研究することにした。この類の仕事は得意だ。「センチネル」は私を励まし、「ガイド」は表情を変えなかったが、私の近くでできる限りのことを手伝おうとしてくれた。

今までと同じように。

彼女はまた消えてしまうのだろうか?

彼女が再び、生きた姿で私の前に現れたのだ。なのに私は……

いや、私は……もう一度彼女とこの全てのために、活路を見出さなければ。