パイプやポンプを用いて、採取・精製した液体リソースを移動させることができます。

石炭発電のような発電自動化を行うために液体輸送はとても重要です。

パイプライン

パイプラインの挙動

自立して稼働するコンベア・ベルトは、特定の方向へ一定の速度でアイテムを運搬していました。

しかし、パイプラインはただの金属管です。

そのため、単純に液体の供給側から需要側に流れていきます。

その際、液体に掛かっている揚程(圧力)が不足すると運搬が止まります。

詳細は後述しますが、これらの特性を踏まえた上でパイプラインを構築する必要があります。

パイプの敷き方

パイプはコンベアと同様、接続できる端点から端点へとつなぐように建築する必要があります。

パイプには「搬入口」と「搬出口」の区別が無いため接続順序などは考える必要はありません。

建設モードを変更することでパイプの建設形式を変更することができます。

- Auto

- 端点へ最短距離で接続するように敷設されます。

- Auto2D

- コンベアと同じ形状になります。すなわち、両端で高低差があったとしても、端は水平になります。

- Noodle

- カーブが比較的緩やかになります。

パイプラインよりハイパーチューブに適した形状です。 - Horizontal and Vertical

- 高低差のある接点への接続時、始点の高さのまま伸び、終点直前で直角に曲がり接続されます。

高低差が小さい場合は、Autoと同じ形状になります。

パイプライン支柱

パイプを接続する為の支柱です。パイプの端点となり「Stackable Pipeline」を使用することで多層化させることができます。

「パイプライン支柱」はコンベア・ポールのように設置したい場所へ左クリック後、視点移動やマウスホイールで高さと角度を調整できます。

液体の制御

揚程 (圧力)

パイプ内の液体は揚程(ようてい)によって運搬能力が決まります。

揚程とは、液の圧力を「液体を持ち上げられる最大の高さ」の形で表現したものです。

例えば、揚程が10mなら液体は垂直方向に10mまで上昇させられます。水平方向は制約がありません。

揚程は、以下の場合に付与されます。

- 生産装置

- 揚水ポンプなど液体生産装置は、10mの揚程で液体を排出します。

- パイプラインポンプ

- 揚程不足で液体が搬送できない場合に、パイプラインの途中で使用する設備です。

パイプラインポンプMk.1は20m、パイプラインポンプMk.2は50mの揚程で液体を排出します。

ポンプは仕様として「液体を特定の揚程で排出」します。

例えばMk.1であれば、ポンプに入る直前の揚程が1mでも20mでも20mの揚程で排出します。

したがって、Mk.1で60m上に持ち上げたい場合、低地に3つ並べても輸送できません。

高度20mおきに1つずつ配置する必要があります。 - 重力

- 液体を持ち上げれば揚程が下がるのと同様に、液体を下げれば揚程が上がります。

例えば、液体を生産装置から排出後に50m下降させると揚程は60mになります。

実は生産装置やパイプラインポンプは、上記の揚程に対して1~5mのマージンを持っています。

このマージンは、パイプラインポンプの揚程インジケーター(次項参照)ではオレンジで表現されています。

マージンに食い込んでいても一応は輸送できますが、輸送速度が不安定になりがちなので非推奨です。

また、窒素ガスなどの気体については、揚程を考慮する必要がありません。パイプラインポンプ無しで何mでも持ち上げられます。

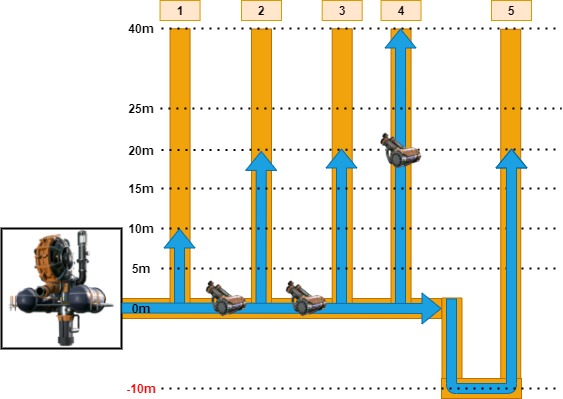

揚程の簡易イメージを図にまとめると右図の通りです。

- 生産装置からの揚程で10mまで上昇可能

- パイプラインポンプからの揚程で20mまで上昇可能

- パイプラインポンプを同じ高さでいくつ経由しても揚程が20m以上になることはない

- 20mまたはそれより前の地点にパイプラインポンプを設置することで減衰した揚程を再び20mに戻すことができる

- パイプラインポンプの揚程20mに重力による揚程10mが追加されるので、最底辺から30m上昇可能

複数の生産装置出口やポンプ出口を同じパイプラインに合流させた場合、中に液体が満たされていれば、高い方の揚程が適用されます。

揚程差や合流方法によっては流量が均一にならない場合があるのですが、逆にこの現象を利用して意図的に生産装置ごとの優先順位をつけ、排水処理などに利用するテクニックもあります。

ここまでの説明で分かる通り、管内摩擦が無いことを筆頭に現実の液体輸送とは勝手が異なります。

現実の液体輸送に慣れている人は、頭を切り替えて遊びましょう。

内部容量

パイプラインには内部容量があります。

基本的には液体は低いところから満たされていくため、需要側が比較的高い位置にある場合は比較的低い位置のパイプが満タンになるまで液体が供給されません。

長距離パイプの場合、パイプ内部が満たされるまで結構な時間がかかります。

パイプ内径は1.3mですので、内部容量はパイプ1mにつき1.327m3 (土台1枚につき10.62m3)です。

オーバーフローの扱い

パイプラインにはスマート分岐機のような「オーバーフロー」を扱う装置はありませんが、液体の「基本的に低いところから満たされていく」という特性を利用することで、オーバーフローに似た仕組みを作ることことができます。

具体的には以下になります。

- 高さの違うパイプラインを2つ作ります。高さのずれは、揚程の範囲内に収めます。(例:土台4m分ずらして建築)

- 作成したパイプラインをパイプラインポンプを使わずにつなぎます。

- 下側のパイプラインには、常に液体が流れていてほしい装置をつなぎます。

- 上側のパイプラインには、下側があふれた場合に動き出す装置をつなぎます。

パイプラインポンプ

パイプラインポンプは、ポンプ内に到達した液体に垂直方向へ特定の高さまで上昇できるだけの圧力を与えます。

高所への液体輸送では、随所にポンプを設置する必要があります。

既存のポンプが能力不足で輸送できていない場合、ランプが黄色く点滅します。その場合はポンプを増設しましょう。

また、構築済みのパイプにポンプを取り付けようとするとヘッドリフトフィードバックが表示されます。

これはポンプの持つ能力で液体が到達できる高さが確認できる機能です。

さらにポンプの能力限界点にスナップポイントが作成され、その地点にポンプを取り付ければポンプを最大効率で運用することができます。

しかし、スナップポイントは、ポンプからの距離が遠くなると作成されなくなります。

そのため、これを利用したい場合は極力パイプを急上昇させた上で、ポンプを上昇開始直前または上昇途中に配置する必要があります。

なお、液体の逆流を防ぐ逆止弁の機能も有しています。

逆止弁機能は電力が供給されていなくても機能します。バルブと異なり揚程は貫通せず、ポンプ出口では揚程0mとなります。

扱う液体の混合はできない

UPDATE3をもって様々な液体が導入されましたが、異なる種類の液体が流れるパイプ同士を接続させることはできません。

予定していない液体が流入してしまった場合は、液体が入っているパイプラインセグメントのFLUSH MODEで「このセグメントのみ」または「パイプ全体」のいずれかを選択しレバーを引くことで液体を廃棄することができます。

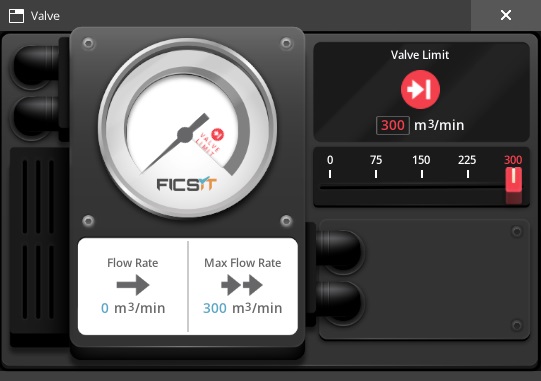

バルブ

バルブはパイプラインに接続することでバルブを通過する液体流量を制御することができます。

右側にあるスライドを動かしたりValve Limit枠内へ数値を直接入力することができます。

最大値は前後のパイプラインの最大輸送速度、最小は液体を全く通さない0、刻み幅は0.1m3で設定できます。

また、パイプラインポンプ同様に逆止弁の機能も有しています。

注意点としてバルブがあると前述したポンプのヘッドリフトフィードバックが正常に動作しません。

フィードバックが確認できないだけで液体挙動には影響ありません。

ポンプの運用効率を最大化するためにキッチリ位置合わせをしたい場合は、ポンプ設置後にバルブを構築しましょう。

また、バルブは見た目は指定した流量を流すように見えますが、内部処理は割合制御となっています。

例としてマーク1パイプに取り付けたバルブで150m3/minを指定した場合、パイプ内の流量が300m3/minの場合は150m3/min流れますが、

200m3/minしか流れていない場合は、50%分の100m3/minしか流れない事に注意が必要です。