都市システム

都市システムとは都市間の相互関係を示す用語であり、スケールと指標が鍵となる。日本は外部・内部双方とも相互依存が大きい都市システムである(林,2012)。

都市システムは地域構造に強い影響を与え、日本では東京一極集中のもとで、核心・中間・縁辺地域からなる地帯構造が発達。東京を中心とした交通通信体系により、核心地域を取り囲むように、かつての太平洋ベルト地帯に北陸・東北地方南部を加えた中間地域が発達。都市システム整備は地域政策にとって重要→東京一極集中を是正して国土均衡をはかるため多極分散型国土の発展が必要(北川,2004)。

田中健一らは人口を指標にした都市の順位規模曲線で、日本の都市システムを説明したが、統一性に乏しい。都市間結合を示す指標と研究は、交通流(村山,1991)・情報流(阿部,1977,1979,1995)・人口流(森川,1985)など様々存在する(阿部,2015)。

阿部和俊は経済的中枢管理機能(民間大企業の本社と支所)を指標とした都市システムを研究した。彼は企業の支所配置によって都市が相互に結びついていると考えた。1970年と2000年の都市システムの図を比較すると、①都市間の線が太い→主要都市への支所配置率が高くなった。②各都市の柱の高さが低くなった。つまり、30年間で都市システムは結びつきが緊密になったが、各都市(特に大阪)の対東京の地位低下を伴うものだった。

<参考文献>

- 阿部和俊(2015)「経済的中枢管理機能からみた日本の主要都市と都市システム(2010年)」『季刊地理学』67巻,pp155-175.

わが国の経済的中枢管理機能の立地と都市システム

民間大企業は証券取引所の上場企業とし、業種を無視して数だけ採る。第2表は1950~2000年の主要都市における経済的中枢管理機能を示したもの。上場企業数は日本経済の成長拡大を反映して増加し続けているが、そのスピードは一定ではない。例えば、1975年から1980年には2社しか増加しておらず、1970年代の二度のオイルショックの影響を受けたと考えられる。

まず、本社から主要都市をみる。東京と大阪は早くから大企業の本社が多かったが、東京の比率は2000年から50%前後から40%へと低下した一方で、大阪の比率は14%を維持している。これは東京一極集中に矛盾する動向であるが、複数本社制(登記上の本社とは別に第二本社を所有)に注目すると、「登記上本社は大阪、第二本社は東京」というパターンが増加を続けており、この分を東京の本社に加える必要がある。これを考慮して再計算すると、大阪の本社数は1990年では248社(全体の12.2%)、1995年では257社(同11.5%)、2000年では285社(同11.4%)となる。 一方、東京の本社数は1990年では1067社(全体の52.4%)、1995年では1097社(同49.0%)、2000年では1212社 (同48.5%)となって、大阪との差は大きなものであることがわかる。

次に支所数から主要都市をみる。1企業・1都市・1支所を原則とした第2表の支所数を指標として作成したのが、第1図の都市の順位規模曲線である。第1図からは以下の諸点が注目される。

①1970年の状態が注目される。この年のグラフの形状は、大阪・東京・名古屋、福岡・札幌・広島・仙台、それ以下の都市、という階層構造を指摘できる。1970年は1960年代の高度経済成長の結果が出現した年と評

価されるが、1950・1960年と比べると階層構造は明確であり、広域中心都市の存在が明確になった。

②広域中心都市の支所数は、1970年以降安定して推移した訳ではなく、4広域中心都市の支所数はいずれも増加するが、福岡の増加が一段と著しかったこと、札幌の増加は鈍かったこと、代わって仙台の増加が著し く、福岡に次ぐ支所数になったこと、を指摘できる。

③大阪の支所数は、1975年以前においては第1位であったが、1980年に東京に追い越されると、以後その差は拡大し、名古屋との差が小さくなったことがわかる。

以上の諸点の背後に社会の変化があったことは言うまでもない。1975~1980年において大阪の支所数が東京の支所数より少なくなったことにはオイルショックの影響が推測される。また、札幌の地位の低下の背後に は北海道経済の停滞、人口の伸び悩み・減少がある。なお、業種構成は都市ごとに大きく異なっており、支所数による都市の順位には「鉄鋼諸機械」部門の支所数の多少が大きく関係していることを指摘する(阿 部,2004)。

経済的中枢管理機能を指標とした都市システムを提示するため、企業の支所配置を通して都市聞の結合状況を分析する。都市の経済的中枢管理機能量をオフィスの従業者数で算定し、主要企業による主要都市への支所配置状況の2要素を合わせて描いた日本の都市システムが、第2図(1)~ (5)(東京・大阪・名古屋本社企業の支所配置のみを提示)である。これらの図において、各都市の柱は東京の経済的中枢管理機能量を100.0とした高さで表され、東京・大阪・名古屋の柱頭から各都市の柱足に伸びている線は支所配置率である。この5枚の図から次のことを指摘できる。

経済的中枢管理機能を指標とした日本の主要都市の都市システムは、20世紀の後半を通して、東京の地位が継続的に高くなる中で都市間の結びつきが強くなってきたと言えよう。換言すれば、とくに大阪の対東京の地位低下を伴いながら都市間の結びつきが強くなってきたと指摘できる。第2図(6)は、第2本社を本社、その登記上の本社を支所と置き換えて(第2表の 2000(b))作成した2000年の都市システム図であ る。東京の地位が一段と高くなっていることが明らかである。

都市問題

日本における地方中小都市の中心市街地の衰退は深刻である。背景には以下3つある。

①モータリゼーションの進展に伴う郊外化・交通結節構造の変化による都市構造の変化。1960年以降の急速なモータリゼーションや核家族化の進展→戸建て住宅が求めやすい郊外では居住人口が増加。一方で、中心市街地や地方のファミリー世代は流出。郊外に商業施設・公共施設が充実すると、若年層が中心市街地を訪れる機会が減少→中心市街地の公共施設の郊外移転・大型店の閉鎖。地方都市はスプロール状に宅地開発が進展したため公共交通網の整備が難しい都市構造となる→マイカー依存型都市→中心市街地の交通弱者の割合が高い。

②中心市街地での人口減少・少子高齢化など居住者特性や経営者の高齢化、店舗の老朽化など内的要因による変化。

③都市の空間構造や商業環境に関わる国のまちづくり制度の変化。日米貿易摩擦問題により2000年に廃止された(既存商店街を保護する)大規模小売店舗法に代わって、国は「まちづくり三法」を制定した。しかし、この三法の一つ中心市街地活性化法は対処療法的な取り組みが多く、活況を呈する事例はほとんどなかった。2006年には中心市街地活性化協議会が組織されている。衰退を止めるのは容易ではなく、理由として、1990年代初めの大店法規制緩和と廃止から2006年のまちづくり三法改正までの間に大型店が急速に郊外立地を進め、商店街が壊滅的な打撃を受けたから。

中心市街地活性化に成功した事例は大きく3タイプに分類できる。

①中心市街地本来の機能を取り戻すべく、中長期的な視野に立って機能回復に取り組むもの。例:丸亀町商店街の再開発

②少子高齢化・人口減少・自治体財政などの問題に対応するため、コンパクトなまちづくりを目指しながら中心市街地の機能改善に取り組むもの。例:青森市・富山市

③地域資源を活用した個性的な取り組み。例:水木しげるロード、高田市の昭和の町再生と観光

日本では2000年頃から国土交通省・地方自治体がコンパクトシティの政策的な検討を始めた。都市の環境負荷の軽減・エネルギー問題・人口減少・自治体財政が問題意識にある。富山市では、中心市街地と周辺の集約拠点となる中心地(地域生活拠点)を公共交通が結合する都市構造を提示している(団子と串の構造)。

①徒歩圏による基本的サービスの提供。

②複合的な土地利用(職住近接で生活圏をコンパクトにする)

③交通弱者の移動権を確保するため公共交通の維持・整備

④駅周辺などへの居住促進(富山市では住宅建設への助成)

⑤市街地拡大の抑制(空き家の有効利用)

効果として、中心市街地の維持、中心機能が維持→新たなビジネスチャンスが提供される。多様な世代・職種の住民居住(ソシアルミックス)も、新たなアイデアや事業の土台と期待される。富山市では、GISを利用した小地域での詳細な人口社会特性や土地利用の分析を進め、それを基礎にさらなる多極型コンパクトシティの政策展開を図ろうとしている。周辺の核(集約拠点)も歴史的核が重要となるという指摘があり、場所のアイデンティティにつながる→地域の特性を活かした多核間の差別化が求められている。

都市交通を考える上で重要な視点→①環境負荷の低減、②自動車を使えない人の生活交通の確保、③都市の賑わいの創出。世界の各都市ではコンパクトな街を目指して高機能な路面電車LRTを都市軸に配して街の再生を図っている。トランジットモールの整備→魅力と利便性を兼ね備えた都心。富山市は、ライトレールを軸としたコンパクトなまちづくりが進められている。

・富山市(2015)「コンパクトシティ戦略による富山型都市経営の構築 ソーシャルキャピタルあふれる持続可能な付加価値創造都市を目指して」『第6回つくば3Eフォーラム会議』,1-14.

富山市における例

中心商店街の衰退

県内最大の商業集積地である富山市中心商店街は年々衰退化を進行させている。富山市全体に占める小売商業年間商品販売額のシェアをみても1982年における中心商店街のそれは20.8%を占めていたが、1991年には15.8%まで縮小させている (第1表)。また、学区別にみた小売商業の立地変化でも、中央通り商店街の位置する五番町学区が (-38.93)、隣接する八人町学区が (-26.95) と、中心商店街周辺においても大幅な縮小を示している。他方、小売商業の立地拡大が目立つのは、主に郊外の萩浦 (50.49)、広田 (51.95)、柳町 (31-63)、広田 (51.95)、堀川南 (44.29)、蜷川 (51.83) の各学区である。

中心商店街の衰退化と富山市郊外地区の発展との関係は、大型店の立地動向に端的にあらわれている。富山市における大型店の立地分布図をみてみると、中心商店街において大型店が集中的に立地しているが、それらはいずれも1979年以前のものである。一方で、中心商店街以外への大型店の立地は1985年以降が大半であることがわかる。特に、富山駅前と富山市南部地区では売場面積10,000㎡以上の大型店が相次いで立地し、商業中心地の多極化を促してきたことがわかるであろう (第2図)。 このように富山市の商業構造は、中心商店街のみの一極構造から中心商店街と駅前商業地それに郊外型商業地が加わった多極的な商業構造へとこの10年余りで急速に変化してきた。

かかる状況により中心商店街は構造的にコンパクトな商店街に変容し、中心商店街内部において核心部と周辺部の格差が拡大した。一方、アンケート結果にみられるとおり、多店舗展開を進める経営者には意欲的な経営者が多く、単独店経営者は積極的な人と消極的な人とに分化してきていることがわかった。そして核心部では単独店経営者の比率が比較的低く、周辺部では比較的高いこともわかった。すなわち、中心商店街内部において空間的な地区間格差が拡大しつつあるのと同時に、そこで店舗を営む経営者の考え方にも違いが生じつつある(五十嵐,1996)。

・五十嵐篤(1996)「富山市における中心商店街の構造変化 経営者意識との関連性を含めて」『人文地理』48巻5号,46-59.

富山市中心商店街は、明治初期に建立された寺院の門前町としての起源を持ち、富山市の小売商業をリードすべく、競争しながら発展を遂げてきた。しかし、郊外への商業立地が進んだ1980年代から、歩行者通行量の減少や年間小売販売額のシェア低下にみられる衰退化が続いている。さらに、2002年以降の主要核店舗・老舗店舗の相次ぐ撤退や、売り場面積30000㎡以上の大型商業施設が市内郊外部や周辺市町村に立地したことによる影響も懸念されている。

中心商店街における店舗構成は1963年当時、現在と比較して偏りなく他業種が混在していたが、徐々に衣料品・身の回り品への偏重がみられるようになってきた。減少が目立つ業種については、ロードサイドの巨大な敷地に店舗を構えて出店していることが考えられる。また、店舗の入れ替わりが盛んになってきてるものの、入居店舗より退店店舗が超過しており、空き店舗がここ10年で急増している。特に大規模商業施設の撤退後、長期的に駐車場化するケースが見受けられ、商店街へ負の影響を与えている(杉井・大村,2004)。

・杉井勇太・大村謙二郎(2004)「店舗の入れ替わりからみた地方中小商店街の変容と課題 富山市を事例として」『都市計画論文集』39巻3号,31-36.

LRT

富山市は交通手段としての自動車利用の割合は72%と車依存の高い都市として知られる。

富山市でのLRT導入の成功は他都市のLRT計画にポジティブな影響を与えると考えられる。しかしその反面、富山市の事例は、旧JR鉄道施設(富山港線)を活用したLRT化という技術手法や、財源確保において「連続立体交差事業費」(主に道路特定財源)を充当できたといった富山特有の事情が成功要因の本質であり、他都市では参考にならないとする見方もある。

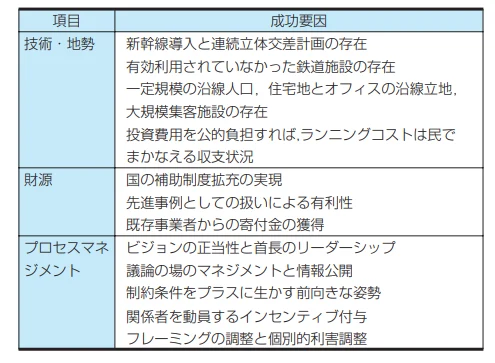

富山でLRT導入に成功できた要因を整理してみると、技術・地勢、財源そして政策プロセスマネジメントという3つの視点から表―9のように分類できる。表―9のうち富山では、確かに技術・地勢的要因でLRTを導入しようとしている他自治体よりも有利な環境があり、財源についても恵まれた条件があった。しかしながら、それらの技術・地勢を活用し、財源を富山に合った方式として生み出した背景に、適切な政策プロセスマネジメントがあったのではないかと深山ほか(2007)は考える。

・深山剛・加藤浩徳・城山英明(2007)「なぜ富山市ではLRT導入に成功したのか?-政策プロセスの観点からみた分析-」『運輸政策研究』10巻1号,22-37.

2006年4月、富山市において初めての本格的なLRTの導入が実現した。赤字ローカル線であった富山港線をLRTとして再生したものであり、低床車両の採用、一部区間で路面併用軌道の新設、電停での端末バスサービスの充実や駐輪場の整備、沿線地域のまちづくりとの連携などユニークな試みが行われている。開業の約半年後には、総利用者数は100万人を突破し、利用者は1日当たり平均約5000人と富山港線の平日で2.2倍、休日で5.3倍に増加するなど大きな成功を収めている(松田ほか,2008)。

・松田南・小谷通泰・松中亮治(2008)「利用者からみたライトレール整備に対する評価意識の分析 富山市での導入事例を対象として」『都市計画論文集』43巻3号,799-804.

結果

①小売店舗数の状況

小売店舗数の推移を見ると、富山市全体では2004年から2007年までは増加しているものの、2007年から2014年にかけて減少している。 中心市街地は減少傾向にあり、2004年から2014年の10年間では約25%(365件)の減少となっている。

②小売従業員数の状況

小売従業員数の推移を見ると、富山市全体では2004年から2007年までは増加しているものの、2007年から2014年にかけて減少している。 中心市街地は減少傾向だったものが、2007年から2014年にかけて増加に転じているが、2004年から2014年の10年間では約11%(801人)の減少となっている。

③小売販売額の状況

小売販売額の推移を見ると、富山市全体では2004年から2007年までは増加しているものの、2007年から2014年にかけて減少している。 中心市街地は減少傾向にあり、2004年から2014年の10年間で約29%(31,838百万円)の減少となっている。

④小売売場面積の状況

小売売場面積の推移を見ると、富山市全体では2004年から2007年までは増加しているものの、2007年から2014年にかけて減少している。 中心市街地は減少傾向にあり、2004年から2014年の10年間で約 30%(43,213㎡)の減少となっている。

⑤中心商店街の状況

中心商業地区において中心商店街を構成する協同組合総曲輪通り商盛会、協同組合中央通商栄会、西町商店街振興組合の会員数の推移を見ると減少傾向にあり、1998年に計 300人台あった会員数が、2016年では約半数の150人まで減少している。 中心商店街の空き店舗数は50店舗台から60店舗台で推移している。2015年度は空き店舗数が54店舗、空き店舗率が25.5%である。

・富山市(2017)「富山市中心市街地活性化基本計画」

これまでの取り組みにより本市の中心市街地は、基幹交通手段である路面電車の利用者数や、中心市街地の居住人口の社会増減は大幅な増加となり、また、歩行者通行量も徐々に増えるなど、「公共交通」「賑わい」「居住」の 3 つの観点に積極的に取り組んできたことで、着実に活性化への歩みを進めてきたところである。

しかしながら、地域の現状分析やニーズ分析、前計画の総括等により導き出された、引き続き取り組まなけらばならない課題や、新たに取り組む必要がある課題に加え、「コンパクトなまちづくり」の市域全体の拠点として位置付けられた中心市街地において、本市の上位計画にあたる富山市総合計画、富山市都市マスタープランで掲げる基本理念や目標を実現すると共に、富山市まち・ひと・しごと総合戦略との整合性を図るなど、これまで以上に質の高いまちづくりを目指すことが求められている。

以上のことから、これまでの活性化への歩みを止めることなく、さらなる中心市街地の活性化に向けて取り組むために、新計画では「公共交通・都市空間」「商業・賑わい」「暮らし」の 3 つの観点により導き出された現状の課題認識を踏まえ、富山市中心市街地の都市像を『人が集い、人で賑わう、誰もが生き生きと活躍できるまち』と設定し、その達成を目指して 3 つの観点ごとに活性化への方針を定める。