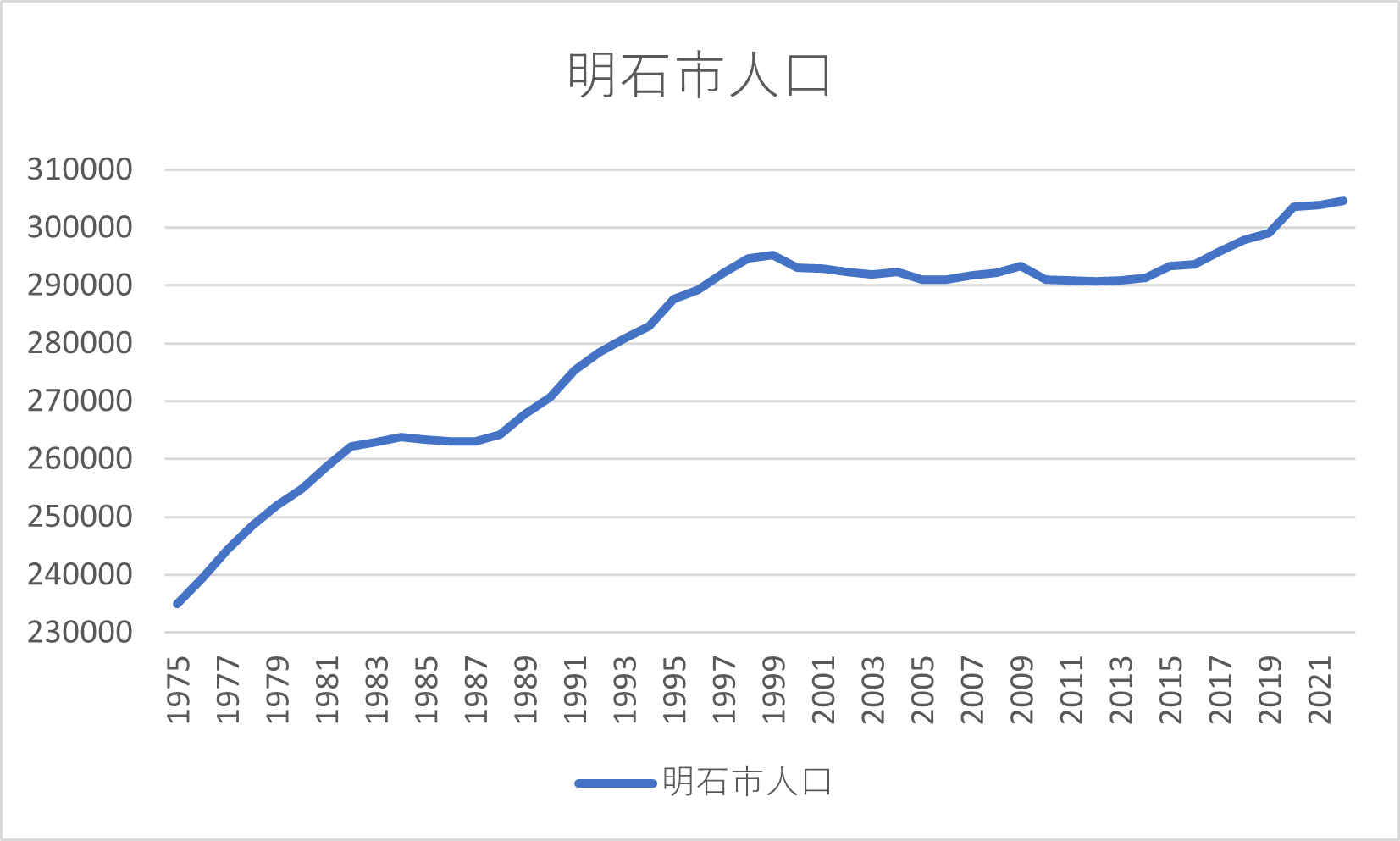

- これまで、経済や財政の好循環を生み出すには、福祉政策ではなく都市インフラの整備や再開発や跡地利用計画などのハコモノ整備のまちづくりだけが唯一無二の手段を考えられていたが、明石市は独自の5つの無料化で結果を出した。無駄な公共事業や行政経費をカットしその原資にしたが、新たな財源を確保せずの諸政策の実施は素晴らしい。災害対策、大規模修繕費、施設更新費に十分な予算を回さないのは、問題の先送りとの批判もあるがただ、人口減少に歯止めをかけないと悪循環から脱せず、このような費用も捻出出来ないのでこれはこれで一つの選択肢である。明石市は、関西大都市圏の衛星都市でしかなくその中の神戸都市圏の衛星都市で、雇用や商業機能など都市に必要な機能を母都市の神戸市に依存しており、それら公共事業の投資をそこまで真剣に考えなくても良いのだ。

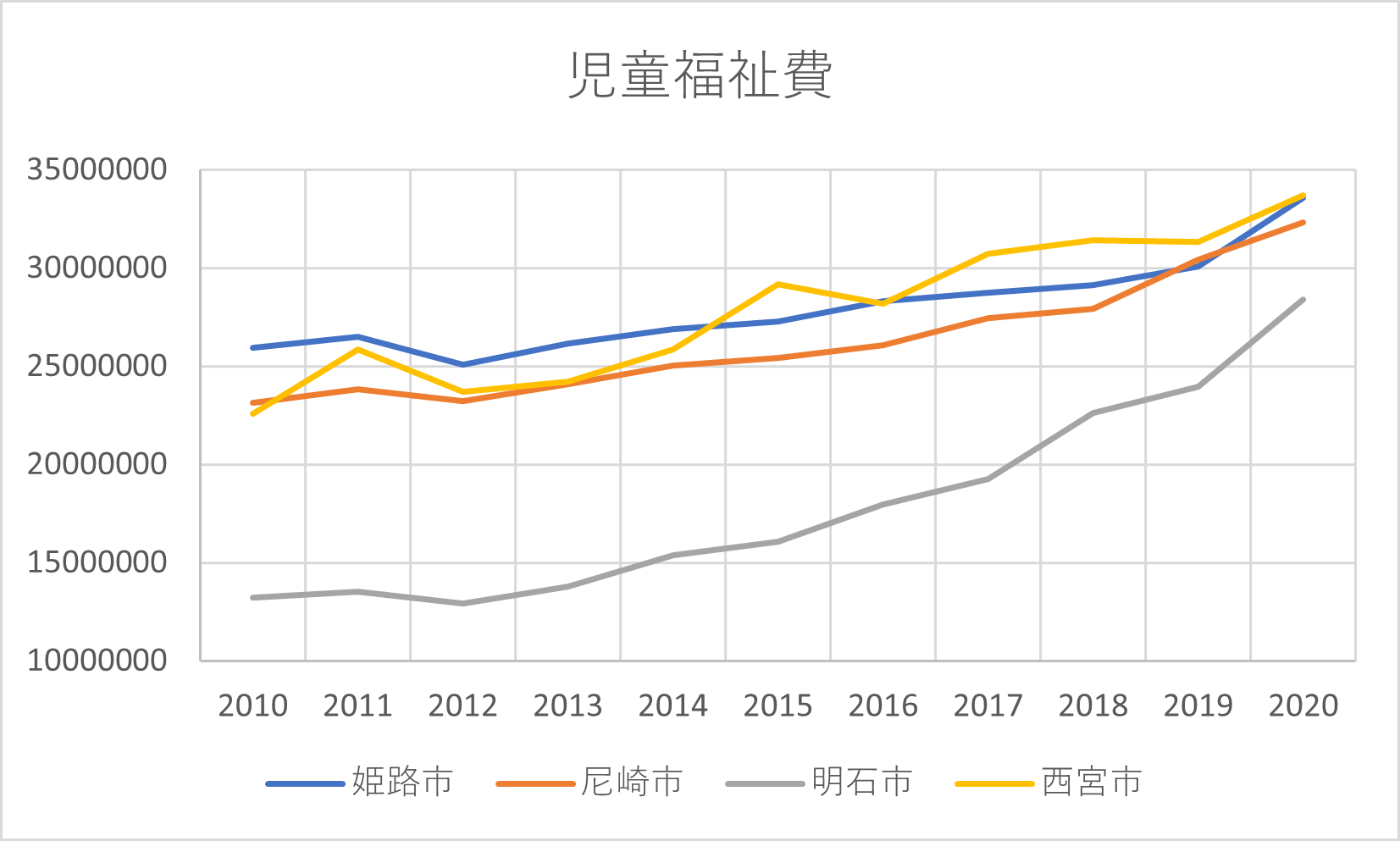

- 「子ども予算」は、歳出予算の「民生費」款のうち「児童福祉費」項に該当し、その財源構成は、市税73億円(258億円全体に占める割合は28%)、地方債6.6億円(同3%)、地方交付税等交付金33億円(13%)、国支出金107億円(41%)、県支出金33億円(13%)、その他5.7億円(2%)となる(2021年)。一般会計全体でも、自主財源は約5割に過ぎず、約4割を国と県に依存している(2020年度と2021年度は新型コロナウイルス感染症対策のためにイレギュラーになっている)。

- 児童福祉費の増加分のうち、約半分は国と県の支出金で賄い、残り半分は一般財源の増収分を丸丸注ぎ込んでいた計算になる。全国の市町村の地方税や一般財源の歳入は増加傾向にあるが、明石市の伸び率は平均的なものにとどまっている。「こども予算倍増」を可能にしたのは、全国的な景気拡大に伴う税の自然増収だったことになる。「V字回復」の主因は子ども施策ではなく全国的な景気回復だったことになる。

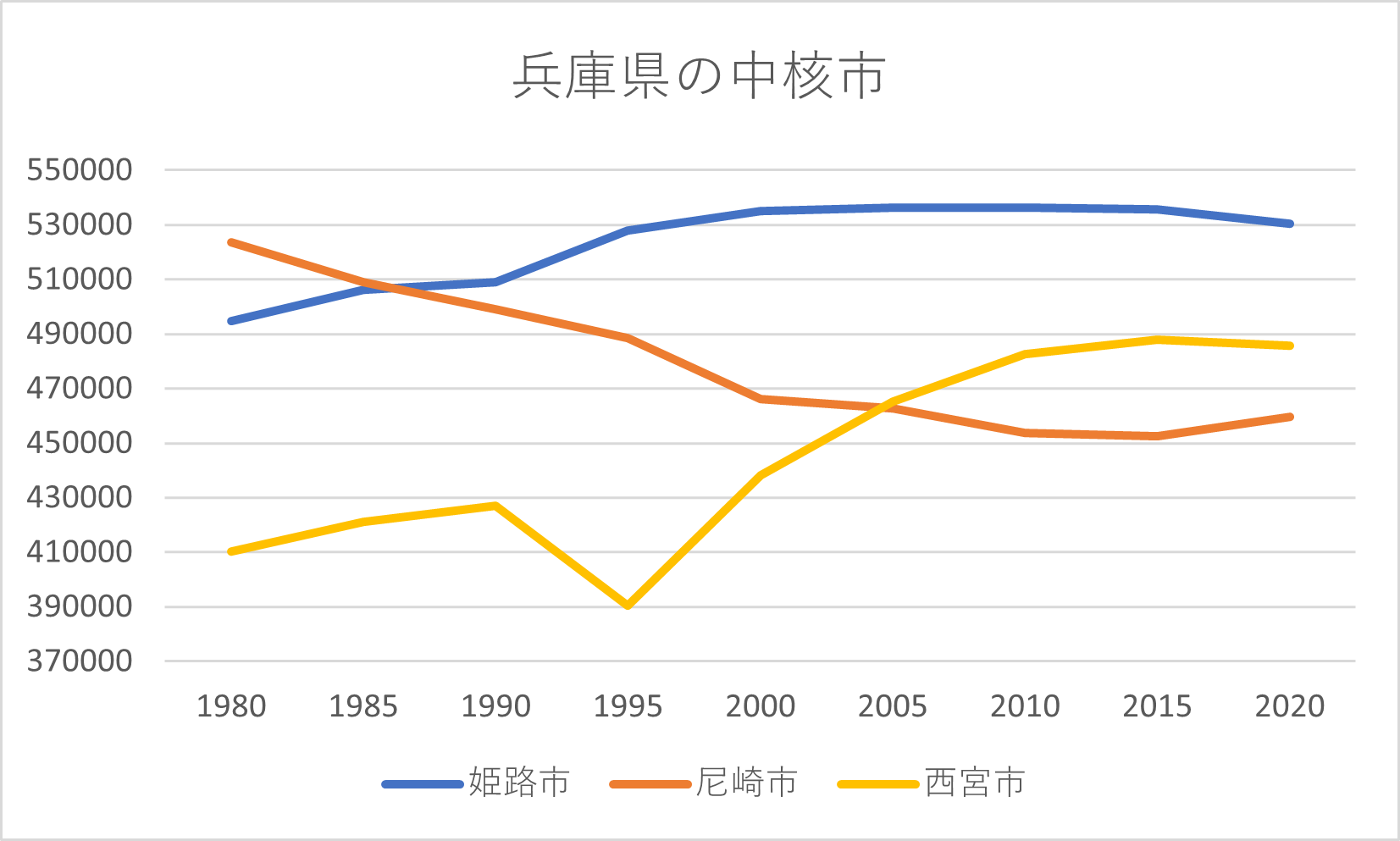

- 明石市は「交通至便」な自治体であり、特に鉄道に恵まれている。明石市には東西の幹線である山陽新幹線、JR神戸線(山陽本線)、山陽電気鉄道本線が存在する。2015年のデータによると、明石市に住む15歳以上の就業者は約13万人である。このうち明石市外で働く就業者は約68,000人だ。恵まれた「地理的要因」も人口増加の重要な要素である。

- 人口を地区別に見ると、増加が続いているのは大久保だけで、本庁(東部と西明石)の増加は明石駅周辺の再開発事業完了後の2年間に集中、魚住と二見(泉市長の地元)は停滞している。

- 明石市は児童関連の(ハコモノ)建設は増えている。

- 「少子化にも歯止めはかけられる」とも主張しているが、子育て支援の拡充が少子化対策にはならないことは国内外の事例からほぼ明らかとなっている。

- 明石駅南側で人通りが増えた主因は子育て支援ではなく、泉市長就任前から進められた明石駅前南地区再開発事業(明石市中心市街地活性化基本計画の核事業)である?。

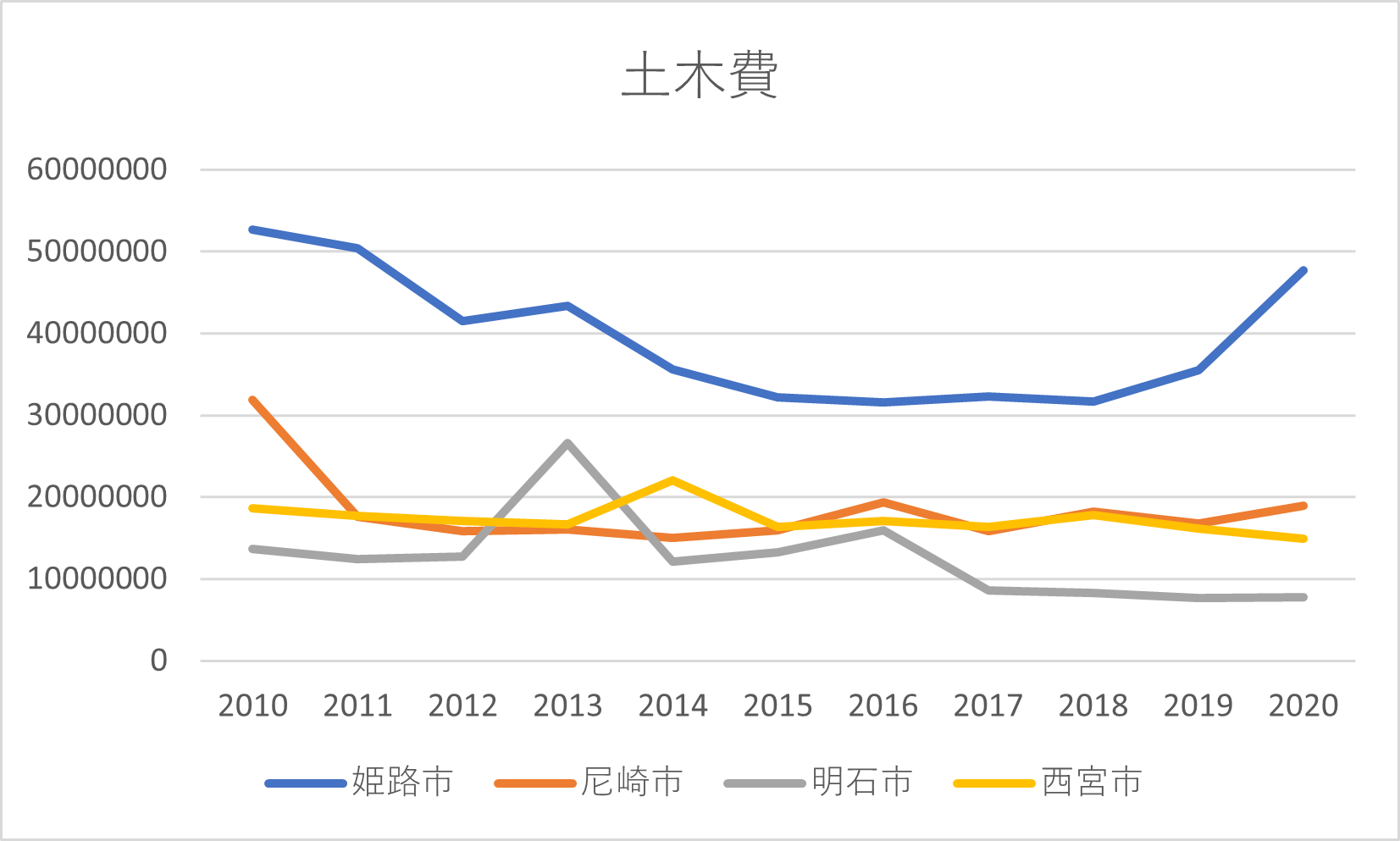

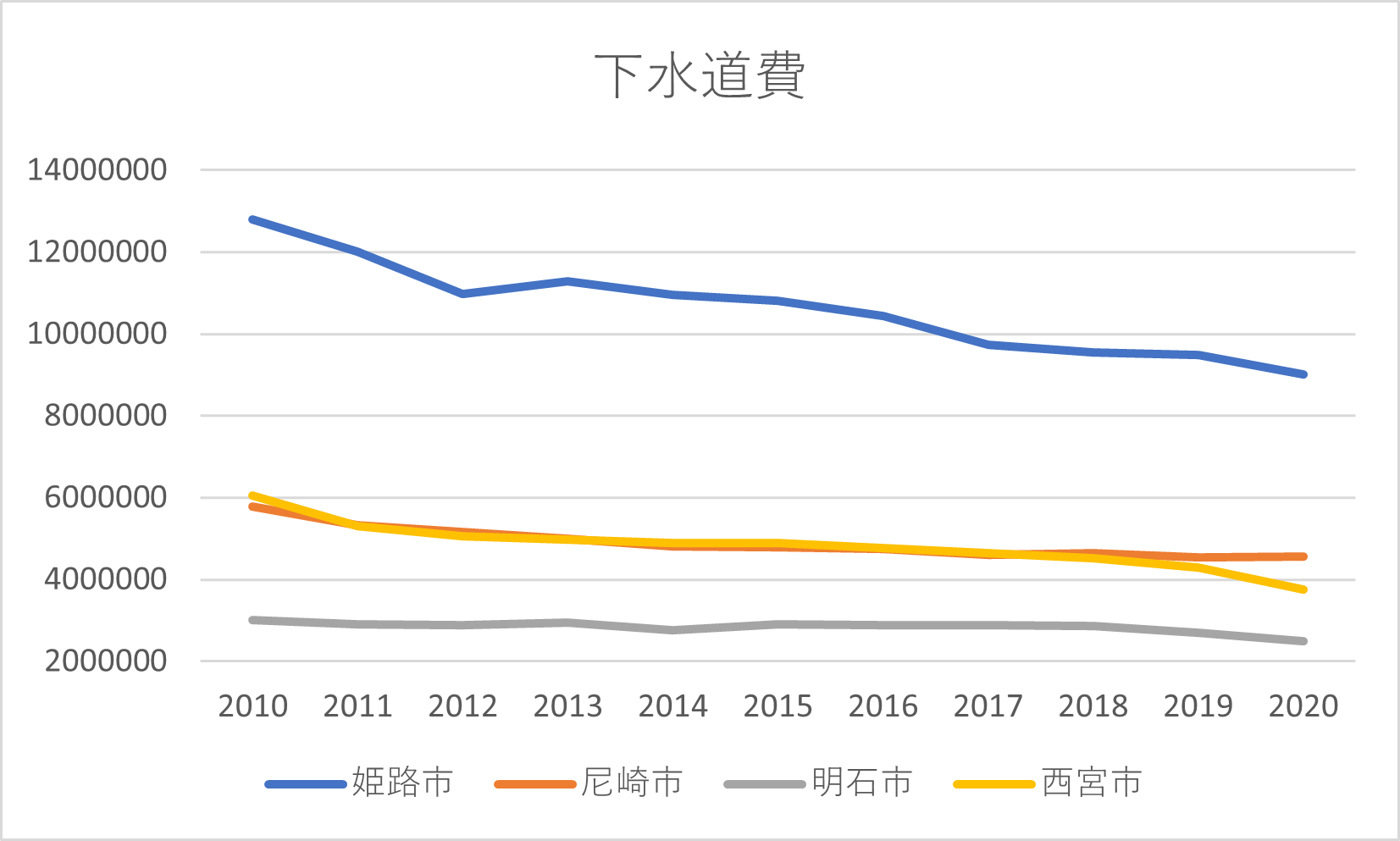

- 平成28年度(2016年)から下水道事業の企業会計への移行に伴い、例年30億円近い一般会計から下水道事業への繰出金が、「土木費」から「諸支出金」へと科目が変更になった。これに伴い見かけ上、土木予算は30億円減ったが、予算上の区分が変更になっただけで、下水のインフラ整備費が実際に大きく減額された訳ではない。そもそも投資的経費には波があるもので、この10年の間に巨額の費用を伴う事業(明石駅前南の再開発、山陽電車の立体交差、西明石の土地区画整備など)が集中的に実施されてきた。現在は、これらの大規模事業がほぼ終了し、土木費が一息ついている状態である。これらの要素を考慮すると、この10年間で実際に土木費が大きく減額されたという訳ではない。高度成長期に整備した道路・公園・下水道など都市基盤の老朽化が進行しており、いま現在、土木費は一息ついて低い額に抑えられているが、今後メンテナンスの所要額が急増し、市民生活の維持のためには土木費のある程度の増額が不可避である。