アベル

【死因】失血死

【関連キャラ】ジェッド、レオン、アーチボルト、ロッソ、マルグリッド、ミリアン

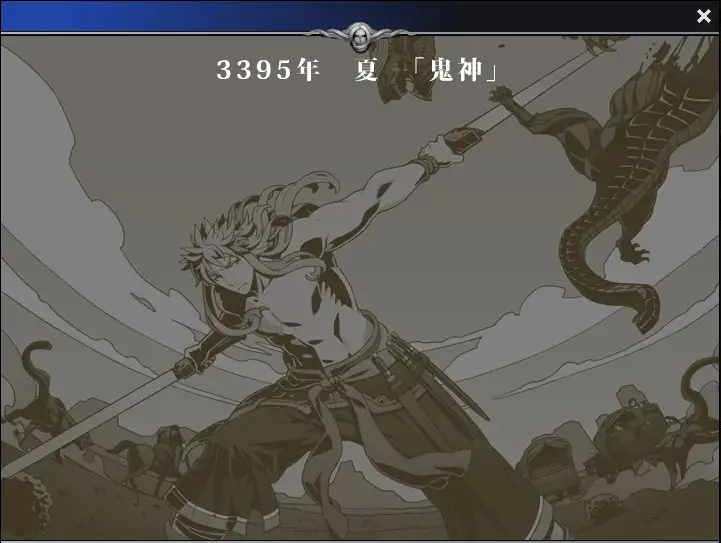

3395年 夏 「鬼神」

御者台の男は改めて馬車の背後を見やった。

先程から一定の距離を置いて隊商を付け狙っていた魔獣達が、ついに一斉に襲いかかってきたのだ。

必死に機械馬の速度を上げるが、その距離は徐々に縮まりつつあった。自分達が荒野に無残な骸を晒すのも時間の問題かと思えた。

頭を振っていやな想像を打ち消すと、男は逃げ延びる道を探すために馬車の進行方向に目を向けた。

そこに、青年が立っていた。青い空に映える黄金の髪。そしてその青空よりも澄んだ輝きを放つスカイブルーの瞳。そんな顔立ちとは一見釣り合わない鍛え上げられた肉体はしかし、古代の彫刻を彷彿とさせる絶妙なバランスを保っていた。

「あんた、危ないよ!魔獣が襲ってきてるんだ」

ガラガラと響く車輪の音に掻き消され、御者台の男の声など届くはずがなかった。

だが、青年はその言葉に確かに頷いた。

ガチャリと重い音をさせて腰の鞘から剣を引き抜くと、迫る馬車に正面から突っ込んできた。

気でも狂っているのか。御者台の男はこの時のことをそう振り返った。

青年は全速力で迫る馬車の御者台に正面から飛び乗ったのだ。彼はそのまま荷台の屋根を渡り、背後の魔獣の群れに飛び込んでいった。まさに一瞬の出来事で、男は何が起こったのかすぐには理解できずにいた。並の運動神経ではない。

男が慌てて馬車の後方を見やると、男は群をなす魔獣を相手にひとりで戦っていた。すでにその足下には、判別できるだけで五体の死骸が転がっていた。

「あの一瞬であんなに倒しやがったのか……」

どんどん小さく離れてゆく“戦場”を見て、男はあるプランを思いついていた。

アベルは馬車の屋根から飛び降りた加速度を利用して、目に付いた魔獣を一体薙ぎ倒した。そのまま速度を回転の力に換えて剣に乗せ、周囲に群がる魔獣を二、三体吹き飛ばす。さらに振り抜いた剣をそのまま上段に構え、襲いかかってこようとした魔獣の頭蓋を叩き割った。僅かばかりの脳漿が飛び散り、他の魔獣が一瞬だけ怯んだ。

トカゲとオオカミを足して二で割ったような魔獣だった。肉食ではあったが、小型の魔獣や小動物を襲うことはあっても、隊商の馬車を襲うことなど滅多にない筈だった。だが、渦《プロフォンド》の消え去ったこの世界では魔獣の数も減り、食う物に困ったのだろう。

「お前らも、俺と同じか」

平行世界から侵食された混沌の化け物──意志の疎通など図りようもない相手に、アベルは親近感を抱いた。

「だが!」

アベルの感慨などお構いなしに、態勢を立て直した獣の群れが襲い掛かる。不毛の荒野で生き抜いてきた本能がそうさせたのか、魔獣達は左右から同時にアベルに飛びかかった。

──右の方が僅かに速い!

研ぎ澄まされたアベルの五感は、常人が決して感じ取ることのできない僅かな差を見抜いた。身体を捻って右の魔獣の攻撃をかわし、その回転を利用して二体の魔獣を一刀両断する。

思わず笑みがこぼれる。脳内に麻薬のような成分が溢れて気分が高揚する。視界が白く染まり、そこにあるのは「己」と「敵」のみとなった。

荒野は戦場と化し、青年は鬼神と化していた。

「こりゃまた派手にやったモンだな!」

アベルはその声で我に返った。

声のした方を見ると、機械馬に乗った男が近付いてきていた。もう少し近くまで来ていたら、反射的に攻撃してしまうところだっただろう。

辺りには魔獣の死骸が散乱していた。アベルは感覚を澄ませ、微かな呼吸音も唸り声も無いことを確認した。全てが死に絶えた荒野に血臭が立ち込めていた。

「何の用だ?」

アベルが訊ねると、機械馬の男は一瞬ポカンと口を開け、刹那のあとに笑い出した。

「うはは。兄さん、面白いこと言うね。俺はあんたを雇いに来たんだよ」

「雇う?」

「そうさ。それだけの魔獣を相手に出来る手練は滅多にいねぇ。ぜひ俺達の隊商の護衛を引き受けてもらえねぇか?報酬はすぐには出せねぇが、ミリガディアに着いたらちゃんと支払うぜ」

ミリガディア王国と言えば、大君《オーバーロード》バステタの治める宗教国家である。そんな遠方の国の隊商が、なぜインペローダに程近いこんな土地に居るのか。アベルが考え込んでいると、男がそれを察したように言った。

「ほら、こないだミリガディアがインペローダと同盟を結んだだろう?おかげで新たな商売のルートができてな。今回は記念すべき初遠征の帰りってワケなんだよ。危うく魔獣のヤツらに襲われそうだったところに、兄さんが現れたってコトさ。いやぁ惚れ惚れするほどの戦いっぷりだったねぇ!」

「……世辞はいい」

男が戦いを見ていないのは分かっていた。おだてて護衛を引き受けさせようとしているのだろうが、アベルにはそういった言葉は逆効果だった。

「っと、すまねぇすまねぇ。商売柄つい口のほうが先に回っちまうもんでね。で、どうだい?引き受けてくれねぇか。少なくとも道中の食事は腹いっぱい食わせてやれるぜ」

そういえば食糧が心許なかった。いざとなったら“狩り”でもするつもりでいたが、食事が提供されるのなら、この隊商について行くのもいいだろう。

「わかった。引き受けよう」

「そうこなくっちゃ!さ、乗ってくんな。本隊に合流するからよ」

男の操る機械馬の後ろに乗ろうと足を掛けたところで、アベルは思い出したように口を開いた。

「もし、俺があんた達の隊商を襲ったらどうするんだ?」

「いや、それはねぇな」

男はにやりと笑う。

「あんたは強盗はしねぇよ。ただ、ちいっとばかし戦闘狂のケがあるがな」

「……」

アベルは少しだけ驚いていた。どうやらこの男の観察眼はなかなかに鋭いようだ。となると、先程ギリギリの距離で声を掛けてきたのも計算の内なのだろう。

「参ったな。さすがはスマグラーといったところか」

アベルの顔に戦いの時とは異なる笑みが広がった。

アベルがミリガディアの隊商と出会って数日が過ぎていた。旅は概ね順調で、何度か魔獣の襲撃があったものの、アベルの活躍によって大した被害もなく退けられていた。

彼にとって唯一の不満といえば、昼間の馬車の寝心地の悪さだ。道なき道を往く荒野の交易商人、スマグラー達は慣れているのかもしれないが、乗り慣れない交易用馬車の狭い荷台は、野営の見張りをこなすアベルにとって快適なベッドとは言えなかった。

だからだろうか。

アベルは思い出したくもない過去の悪夢の中にいた──。

「どうした。トドメを刺せ!」

血走った眼がアベルを見据えていた。強さを求める狂気の眼だった。

アベルは息ひとつ乱さずに、構えていた剣を下ろした。

「俺の勝利は明らかです。それに、ニコラスはまだまだこの先鍛えれば強い剣士になります」

「アベルよ、人には得られるものと得られないものがある。そして同時に、人は選ぶことができない。たとえ選んだとしても、それは選んだと思い込んでいるに過ぎない」

儀礼用の鎧の拍車を鳴らし、父──オズワルド・タウンゼンドが近づいてくる。

試合前、オズワルドは、これは正式な戦いだと言った。それは暗に、ルビオナ連合王国公家フォンデラート家の剣術指南役の正当な後継者を決める試合である、と言いたかったのだろう。

「剣士とはなんだ?強さとはなんだ?」

オズワルドは、アベルが鞘に納めかけた剣を再び引き抜き、ムリヤリその手に握らせた。

「選ばずに得る、それこそが強さ!」

「ち、父上……!?」

アベルは倒れ伏したニコラスに剣を振り下ろす。いや、振り下ろさせられた。

「ぐぁっ!?」

突き刺さった剣と厚手の革鎧の隙間から勢い良く鮮血が吹き上がった。誰の目にも致命傷なのは明らかだった。

「や、やめてください父上!ニコラスが、弟が死んでしまいます!」

「その通り!ニコラスは得られなかった!弱き物は死す定め!アベル!お前こそが剣士となるのだ!!」

剣を握った手に弟の命の灯火が消え逝くのが感じられる。だが、その手は父の手によって押さえつけられ、逃れる事ができない。僅かに痙攣していた弟の身体が動かなくなった。

「やめ、やめてくれえええええええええっ!」

その瞬間、思いもよらない力が出た。押さえつけていた父の手を振りほどき、一瞬の踏み込みで剣を振り下ろす。熟練者でもまずかわせないであろうその必殺の一撃を、王国随一の剣士であるオズワルドは紙一重で避けてみせた。

「ははは、いいぞアベル。一段と強くなった。それでこそ剣士。私の跡を継ぐに相応しい!」

「うわああああああああああああああ!」

アベルには、もう父の声は聞こえていなかった。

この男を殺す──。

ただそのことだけを考えて剣を振るった。白く染まった闇の中で、銀の鎧を着た“敵”だけを見ていた。

どのくらいの時間が経過しただろう。

数分か、それとも数十分か。もしかしたら数時間戦っていたのかもしれない。もはやアベルは剣を支えに立っているのがやっとと言う状態だった。腕といい脚といい、その身体はどこも傷だらけで、いまだ出血の止まらぬ箇所すらあった。

目の前には血溜まりが出来ていた。その中に倒れているのは父だった。

傍らには弟の亡骸があった。

ああ、俺が殺したのか。と、アベルは麻痺した頭でぼんやりと考えていた。

ゆっくりと、アベルは目を覚ました。

相変わらずガタゴトと派手に振動する馬車の荷台は、すぐに意識を覚醒させてくれた。おかげで夢の内容が霧散せず、ハッキリと記憶に残ってしまっていた。

「どうした、珍しくうなされてたぜ?」

彼を隊商に誘った男──このキャラバンのリーダーだそうだ──が声を掛けてきた。

「ああ、最悪だ」

アベルは狭い荷台から出て、荒野に飛び降りる。

「お、おい!」

「仕事だ」

短くそう言い放つと、アベルは隊商の後方に向かって剣を構えた。魔獣の群れがすぐそこまで迫っていた。

「─了─」

3395年 「手紙」

夜明けにアベルは自然と目を覚ました。隣ではイレーネが寝息を立てて眠っている。

目的地ミリガディアへの途中、道すがらに泊まった宿で深い仲になった女だ。一人で寝るよりは幾分かましだと思い、自分から誘ったのだった。

イレーネは、自分は隊商と共にミリガディアへ帰る貴族の娘だ、と言っていた。

寄り掛かって眠っているイレーネを起こさぬように、枕元に置いてあった手紙を取り出し、眺めた。

親友からの手紙だった。

「ずいぶんと真剣な顔をするのね」

いつの間にか目を覚ましたイレーネが、アベルをからかうように尋ねた。

「俺はいつも真剣さ」

手紙を放り出して彼女に覆い被さった。

「まあ、調子のいい」

「お前といれば、これからもずっといい感じでいけるぜ」

覆い被さったまま、アベルはイレーネに口づけをした。

手紙が届いたのは二日程前の事だった。隊商宛に届いたものだった。自分がここにいることは誰にも伝えていなかった。

が、差出人には覚えがあった。

レオンからだった。

ミリガディアで落ち合おう、という話だった。

詳細は会って話すとしか書かれていなかったが、手紙の調子は切迫していた。

旧友と会うのは楽しみだったが、手紙の真意を測りかねていた。

レオンと一緒に過ごした時間は数年だったが、気の置けない仲間だった。自分が国を出て始めて出会った、心許せる男だった。荒んでいた自分を生き返らせてくれた、と感じていた。

別れてから会う機会は少なくなったが、それでも奴の頼みは聞いてやりたかった。

ミリガディアへの道は順調に進み、無事に目的地へ到着する事ができた。

積み荷が現金に変わり、この上なく上機嫌になった隊商長は、アベルを見つけると早足で向かってきた。

「上手くいったようだな」

「ああ、あんたが俺達の隊商を守ってくれたお陰だ。ありがとよ」

「約束の報酬だ。受け取ってくれ」

渡された報酬はアベルが想像していたよりずっと多かった。訝しげに顔を上げると、疑問を察した隊商長はアベルが質問する前に口を開いた。

「なに、手練には相応の報酬を払うってことさ。それだけの支払いができる商売をしてる、ということでもあるな」

隊商長は胸を張る。必要だと判断したところには金を惜しまない、良い商人のようだ。

「ところで、引き続きに護衛を引き受けちゃくれないかい。当分はインペローダとミリガディアを往復する日が続きそうでね」

「もちろん、報酬も今回と同等以上は出せると思うぜ。どうだい、悪い話じゃないだろう?」

アベルが何も答えずにいると隊商長は少しばかり表情を陰らせた。

「ここら辺も物騒になってきた。魔物じゃなくて人間どもさ。野盗がずいぶんと増えてな」

返事はもとより決まっていたが、少々思案するふりをした後に答えた。

「悪いがそれは受けられん。ちょっと用事ができてな」

隊商長は大げさな溜息をついたが、顔を上げると、人の良さそうな普段の顔に戻っていた。さすが商人だけあって切り替えが早い。

「そうか。俺達もまだ数日はここにいる予定だ。気が変わったら声を掛けてくれよ。待ってるぜ」

隊商長と別れると、イレーネがそっとアベルの傍に寄ってきて、腰に手を回してきた。

「ねえ、私の家に来ない?」

「そうだな、それも悪くない。でもな、ちょっとやることがあってな」

「大事なことなの?」

「ああ、友達と会う約束なんだ」

「そう。じゃあ、その用事が終わったらまた会える?」

「もちろん」

イレーネと抱擁で別れたアベルは、レオンの指定した酒場に向かった。

しかしその晩、レオンは現れなかった。

次の日も、その次の日も待ったが現れなかった。

心配はしていなかった。だが、三日経って現れないとなると、次の行動に移らないといけないと思っていた。

あと数日待つか、またイレーネのところにでも行くか、隊商の護衛や他の雑事を引き受けてもいい。

思案しながら酒場を出ると、適当に街をさまよった。

いつの間にかアベルはスラムと呼ばれる地域に入っていた。普段なら立ち寄らないが、暇潰しだと思ってそのまま物見遊山を続けた。

どん、と後ろから軽い衝撃があった。ぶつかった少年はあやまりもせず、足早に通り過ぎていった。走り去る少年の表情がちらっと笑ったように見えた。

自分の腰を見ると、金の入った革袋がまるまる消えている。

かっと頭に血が上った。酔っていたとはいえ、子供にまんまと不意打ちを食らわされたのだ。

アベルは少年が消えた路地に向かって走り出した。

「まて、小僧!」

夜中のスラムで大声を出しても何の反応も無い。足場の悪い路地を駆け抜け、次の通りに出る。そこに少年の姿はなかった。

眼を閉じ、耳を澄まし、気配を感じる方角を探す。酔いは覚めていた。落ち着いて力を使えば探し出せる筈だ。

アベルは気配の方角を定めると、もう一度走り出した。しばらく走ると怒号が聞こえてきた。

路地には柄の悪いチンピラが三人、さっき自分から盗みを働いた少年を追い詰めていた。

どうやら自分以外への悪さが見付かったらしいな、とアベルは思い、しばらく成り行きを見守ることにした。

「今日は逃がさねえぞ」

頭目らしき男が声を掛けると、周りの男達が長刀を抜いた。

子供相手に物騒な話だが、アベルは見物を続けた。

その少年は目の前の刀を見ても動じた様子をみせなかった。恐怖している様子はなく、まるで楽しむかのような表情になったのが、暗がりの中でも見て取れた。

「気をつけろ、力を使うぞ」

「わかってる。捕まえてからいたぶってやる」

男達がそう会話すると、一番後ろにいた男が網を少年に投げかけた。

路地に追い詰められた少年の身体に網が巻き付く。

これでは、どんなに動きが素早かろうと無駄だろう。

「今だ、さっさととどめをさせ!」

頭目が叫ぶ。

異常な殺気にアベルは飛び出した。

「おい、相手は子供だぜ。殺すことはねえだろ」

「なんだテメエ、仲間か?」

人間に殺意があるかどうかを、アベルは区別することができた。

明らかにこのチンピラどもは少年を殺しにかかっている。

「関係ねえんだったら今すぐ失せろ。まとめて始末しちまうぞ」

面倒なことになったと思いながら、アベルは自分の剣を抜き出した。

「─了─」

3395年 「スラムの少年」

チンピラ達は矛先を変え、アベルと対峙する。

対象が変わっても変わらぬ殺意。どうやらアベルの事も生かして帰すつもりは無いようだった。

スリの少年はこの機に乗じて逃げ出すような気配を見せない。事の成り行きをしっかりとり見物する腹積もりらしい。

よほど肝が据わっているのか鈍感なのか。アベルは半ば呆れた。

「やっちまえ!」

頭目と思わしき男の合図で、二人がアベルに飛びかかる。

「やれやれ。随分と血の気が多いことで」

攻撃を避け続けながら、チンピラたちの実力を見極める。

素早い身のこなしに加えて息の合った動き。なるほど、強気になるだけあって、そこそこ腕が立つのは確かなようだ。

「ヤロウ、ちょこまかと!」

「その大仰な剣は飾りか!」

息を上げ始めたチンピラ達が減らず口を叩く。威勢の良さは変わらない。

二人の攻撃が止まり、目配せをしたと思うと、タイミングを合わせて攻撃を仕掛けてきた。

ほぼ同時の攻撃、並の相手なら防ぐ事ができずにその刃に倒れたのだろう。だが、彼等の前に立っているのはレジメントの生き残り、アベルだ。

頭目らしき男が勝利を確信した次の瞬間、二つの金属音と二つの呻き声が路地に響いた。

アベルが行った最初の反撃、二人に対しての一閃。その一回で勝敗は決した。

大剣の一太刀で武器を弾き飛ばされて呆気にとられている二人を余所に、頭目らしき男の元へ一気に詰め寄った。

「まだやるかい?」

喉元に大剣を突きつける。

「ちっ。行くぞ、お前ら」

実力差を痛感したチンピラ達は、忌々しげに立ち去って行った。

「大丈夫か、小僧。ま、これに懲りたら金の稼ぎ方を考え直してみるんだな」

かかっていた網を外してやると、しゃがんだままの少年に手を差し出す。

少年はその手をつかみ返す事なく一人で立ち上がり、衣服のホコリを払った。

「助けてくれなんて一言も頼んでないよ、おじさん」

アベルを見据え、まるで何もなかったかのように少年は言い返した。

「おじ……!」

アベルは物怖じしない少年に意気をくじかれた。

「あのなぁ、そこは一つ二つ感謝の言葉を言うところだろう」

アベルは頭を掻きながら少年を諭すが、聞こえていないかのように反応がない。

「とにかく、盗んだものは返してもらうぜ」

少年から金の入った皮袋を取り返して腰に付け直す。2~3回軽く革袋を叩き、その存在を再確認する。

「じゃあな小僧。あまり無茶はするんじゃねぇぞ」

少年を無言で突っ立っていた。こんな子供が命懸けで泥棒でもしなければ生きていけない世界なのだ。

「おっとそうだ。腹減ってんじゃねえのか、小僧。なあ、メシに付き合え」

アベルはちょっとした同情心から考えを変え、少年を連れて酒場に向かった。

レオンとの待ち合わせ場所でもあった酒場に到着すると、酒を注文し、メニューを少年へ手渡す。

「ほれ、好きな物を頼みな」

周囲の視線が二人に集まっていた。それは余所者と子供が酒場にいる、というだけではなさそうだった。

酒を取りにカウンターに行くと、バーテンが話しか掛けきた。

「兄さん、アイツはスラム街のゴロツキを纏めあげてる悪ガキですよ。警察も手を焼いている札付きだ。下手な関わりは持たない方がいいですぜ」

「アイツが?冗談だろ」

笑いながら、警告を意に介さない。

「なに、剣の腕には少しばかり自信がある。ここらの悪ガキやゴロツキ達が束になってかかってきたところで、全部追い返してやるさ」

そう言うと、アベルは酒を抱えてテーブルへと戻っていった。

「ところで小僧、ここらで顔が広いってのは本当か?」

顔をグッと近づけて少年に問う。

「……小僧じゃない。あと酒臭い」

「ん?」

「ボクにも名前がある。ジェッドだ」

一丁前にプライドがある様子を見て、アベルは微笑む。

「これはすまんな。そういえば俺も名乗って無かった。アベルだ。よろしくな」

「別におじさんの名前は聞いてないよ」

つくづく可愛げの無い。アベルに対する呼称を変更するつもりは無いらしい。

「まぁいい、もう一度聞くぞ。ジェッド、ここらで顔が広いってのは本当か?」

食事を口に運びながら頷くジェッド。

「どうだ。ひとつ仕事を頼まれてみないか」

「ひごと?」

口の中に食べ物がある状態で聞き直した為、少しおかしな発音になる。興味は持ったようなので説明を続けた。

「人探しだ。俺のダチなんだが、こっちに呼んでおいて一向に姿を見せない困った奴でな」

アベルはレオンの人相を伝える。

「今までに見かけた奴がいないか、一週間くらい聞き込みをしてくれないか。報酬は1日あたりこのくらいで……そうだな、報告時に飯も奢ってやるよ」

革袋から報酬金額を取り出して提示する。

「やってもいいよ」

言うや否や、テーブルに置かれた現金をさっと懐にしまい込む。

「おいおい、前金と言ったつもりはないんだが……まぁ頼んだぞ。報告は毎日。この場所にこの時間で」

「どうだった」

翌日の酒場。アベルの前には酒、ジェッドの前には大量の食事が並ぶ。二人の存在だけでなく、ジェッドが注文した大量の料理にも周囲の視線が集まる。だが当人達は気にもとめない様子だった。

「東区の連中は誰も見てないし、知らないって」

「そうか」

「その人、もう死んでるんじゃないの」

考えまいとしていることをあっさりと突きつけられる。

「その心配はしてない。アイツは殺しても死ぬような奴じゃないからな」

機転が効いて腕も立つ。そんなレオンが何故アベルをこの街に呼んだのか、その本人が何故未だに現れないのか。疑問ばかりが積もっていく。

ジェッドにレオン探しを頼んでから一週間が過ぎた。

今日も酒場で食事をしながら、代わり映えのしない、そして最後の報告を受ける。

「やはり手がかりなし、か。短い間だったが世話になったな」

ジェッドに革袋を放り投げる。一度は盗まれた革袋だ。当然中身は当時より減っているが、それでも事前に約束した報酬よりはずっと多い。

「これでしばらくは食うに困らないだろう。その間にカタギの仕事でも探しておくんだな」

「約束より多いよ」

「なに、気にすんな」

そう言ってアベルは酒場の勘定を済ますと、振り向かないまま背中越しに手を振り、別れを告げた。

ミリガディアにいた痕跡もなく、いつまで待っても来ない。

元々時間をきっちり守るような奴ではなかったが、やはり何かあったと考えるべきなのだろう。

ジェッドにも話した通り、命の心配はしていない……が、何か厄介事に巻き込まれている可能性はある。

アベルはレオンの行方を探す為、ミリガディアを離れる決意をした。

「―了―」

3395年 「襲撃」

ミリガディアを離れると決めた次の日、アベルの部屋にノックの音が響いた。

「入るよ」

ジェッドの声だ。

「行くのかい?」

「ああ、レオンを探さないとな。約束を破る男じゃない。何かあったのかもしれない」

「そう……」

「世話になったな」

アベルは手を差し出した。

「また、ここらに来たときは寄ってよ。まあ、綺麗なとこじゃないけどね」

「ああ、そうするよ」

二人は握手をし。ジェッドは部屋を出て行った。

短い時間だったが、ジェッドと過ごした時間にアベルは名残惜しさを感じていた。自分があの少年に感じているのは、昔の姿を思い出させるような何かがあったからかもしれない。

そんなことを思いながら旅支度を終えたときだった。

窓の外で怒声が響いた。

「大変だ!襲撃だ!」

「スラムの方には行くな!皆、死んじまうぞ!」

「絶対に近寄るな!毒がまだ残っているかもしれない!」

スラムで何かが起きている。ジェッドが絡んでいるのかと、咄嗟にアベルは思った。

「おい、あんた。そっちはやばいぞ」

スラムの方へ向かおうとするアベルを、宿屋の主人が引き留めた。

「なに、様子を見に行くだけだ」

レオンを探す、という目的はあるが、急ぐ旅ではない。何よりジェッドの安否が気になった。

スラムの近くまで行くと、そこには多くの衛兵が詰め寄せていた。殺気立った衛兵から聞き出した情報によれば、スラムに毒ガスが撒かれていて今は誰も立ち入ることができない、とのことだった。襲われたのは一区画だけだったが、そこの住人は殆どが死んだとも聞いた。

「……ジェッドのヤツ、巻き込まれていないだろうな」

そう呟いて踵を返すと、野次馬の中に見慣れた顔を見つけた。その姿を見てアベルは無意識のうちに笑みを浮かべていた。

「ジェッド、大丈夫だったか」

「ああ、ボクは戻る途中だった」

ジェッドの顔には怒りの表情が浮かんでいた。アベルに対しても睨むような視線をぶつけている。

「仲間がやられたのか」

「ああ。ジークの野郎も、メリッサもやられたって話を聞いた。ちょっと出ていた隙にやられちまった。戻らないと」

ジェッドが食いしばった歯の間から絞り出すように言葉を紡ぐ。両手の拳は強く握られ、僅かに血が滲んでいた。

「……そうか」

その様子はアベルに昔を思い出させた。まだレジメントだった頃は、仲間の死を嘆き、悲しんだ。ジェッドはまだ気持ちをストレートに表現できる素直さを失っていないのだろう。

「まだ生きてる奴がいるかもしれない、急がないと」

「やめとけ。命がいくつあっても足りないぞ。この衛兵達に任せておけ」

「あんな奴らに任せておけるか」

そう言ってジェッドは衛兵達を迂回してスラムに戻ろうとしたが、アベルがその前に立ちはだかった。

「落ち着け、ジェッド。相手がわからないうちに動くのはまずい」

「あんたには関係ない!ここはボクの街だ!ボクが守る」

完全にジェッドは激昂していた。

「お前に何が出来る、ジェッド」

「……あんたにはボクの力を見せてなかったな。ボクは誰にも負けない」

すっ、とジェッドの顔から感情が消えたように見えた。

「どけよ、ここであんたに力を見せたっていいんだ」

ジェッドの感情と気迫に、アベルは何か畏怖すべきものを感じ取った。それはレジメントを離れてから久しく感じていなかったものだった。

「わかった、行けよ。ただし、俺にも付き合わせろ」

とにかくこの少年を一人にしてはいけないと思った。

「勝手にすればいい!」

二人は衛兵達が守る者を避け、抜け道となっている場所へ走った。

走りながらジェッドがアベルに声を掛ける。

「この街を出るって言ってただろ。なんで付き合うんだ」

「別に急ぐ旅でもないからな」

それに、とアベルは続ける。

「見過ごすのも性に合わない」

「ボクと一緒にいると、ろくな死に方をしない」

「死に方なんざ、どうでもいいさ。要は生き方だ」

アベルの言葉を聞いて、ジェッドは黙って前を向いた。

走る二人の前に、ジェッドが見知っている若い男が飛び出してきた。

「ジェッド!まだ奴らがいる。今度は東に向かってる。皆殺しだ」

「クソ!ふざけた奴らだ!何のためにこんなことを」

「ジェッド、犯人は多分お前を探しているぞ。まだ息があるヤツが話してくれた。背恰好と、お前の力について聞かれたって」

「ボクが目当てなら正々堂々と相手してやるのに。周りを巻き込みやがって」

「やばいよ、ジェッド。逃げた方がいい」

「いや、ここまでやられたら黙って逃げるわけにはいかない。お前は生きてる皆をつれて街を出てくれ」

ジェッドはそう若者に言い残すと、アベルと共に襲撃者達がいる東に向かった。

「あいつらか?」

半ば崩れた建物の陰に身を隠す二人の前に、怪しげなローブを纏い、マスクをした男が見えた。少し離れた場所には細身の女が立ち、辺りを見回している。

「……おかしなメガネをした奴と、女が一人」

ジェッドが眉を顰めてアベルに話し掛ける。アベルはその男を凝視していた。

「……あいつ!いや、まさかな」

「知ってるのか?」

「知り合いだが……、死んだと思っていた奴だ」

そもそも、あの男は《ジ・アイ》に突入して帰らなかった筈だ。それがここにいる。

「幽霊じゃなきゃ、俺もあいつに聞きたいことがある。あの赤いのは俺に任せろ」

「あいつらが犯人なら、たとえあんたの知り合いだって容赦はしないよ」

「ああ、わかってる。とりあえず俺に行かせてくれ。お前はここで待っていろ」

「わかった」

「女が何かしたら動いてくれ」

ジェッドをその場に残し、離れた場所からアベルはゆっくりと男に向かっていった。

赤い髪、サングラスに大きなトランクを持ったその男は、現れたアベルに気がついてマスクを外した。

「よう、アベル。奇遇だな。どうした」

まるで数日合わなかっただけのような気軽さで、男は声を掛けてきた。

「全部お前らがやったのか?」

「この消毒のことか?ここらにゃ汚いのがたくさんいてね。捜し物をあぶり出すのには、この手がいいかと思ってな」

「死んだと思ってたぜ」

「まあ、色々あってな。そうだ、暇してるなら手伝えよ」

アベルはゆっくりと剣を抜いた。

「ここは渦の中じゃない。人間の住む場所だ。やってることは殺戮だぞ」

「俺にとっちゃ似たようなもんだ。邪魔だから始末しただけだぜ」

「今すぐそのトランクを置け。そして黙って立ち去れ」

「ずいぶんとでかい口を利くようになったな、アベル。お前ごときの指図は受けんよ」

男は再びマスクを被り、アベルと距離を置き始めた。

「させるか!」

アベルは剣を構えたまま一気に距離を詰める。右と見せかけて左、そしてまた右と、次々と剣を繰り出した。その斬撃のスピードは剣の残像を残すほど早く、まるで幾本もの剣を同時に操っているかのようだった。

「ちっ!?」

アベルの踊るような剣戟を受けきれず、男は肩に傷を負い、トランクを失った。

「あきらめろ。エンジニアのお前に勝ち目はない」

「いい気になるなよ。小僧」

そう言うと男は懐に手を入れた。身構えるアベルを見て小さく笑うと、試験管を引き抜いて素早く自分の口に入れた。

「お前の騎士の力など、オレの研究の前には児戯だということを教えてやる」

そのロッソの笑みには、明らかに狂気の色があった。

「―了―」

3395年 「空」

人影の無くなった、埃の舞う通りでロッソとアベルは向かい合っていた。

ロッソは自ら薬を呷った後、瞑目している。アベルは自ら仕掛けるべきか逡巡した。しかし、相手の出方を窺う形の戦い方を、アベルはよしとしなかった。

「貴様の策ごとと叩き切る!」

一瞬で相手の懐へ間合いを詰め、大剣を横薙ぎに見舞った。絶対に避けられない勢いと力だ。アベルは勝利を確信した。

剣が脇腹にめり込むその刹那、刮目したロッソが刃を真下へとはたき落とした。アベルの眼力をもってしても、何が起きたのかを理解するのに間ができた程の、超速の技だった。剣は真下への力を受け、地面に斜めに刺さった。

「遅い」

ロッソは不気味に光る眼をアベルに向けた。そしてアベルが剣を引き戻そうとする動きよりも速く、その恐るべき手刀をアベルに振り下ろした。たまらずアベルは柄から手を放し、袈裟切りの攻撃を後ろに下がって避けた。

「だから、遅いと言っている」

アベルはまたもロッソの動きを捉え損ねていた。胸元から鮮血が吹き出した。

「お前とは立ってる場所が違うんだよ」

徒手でロッソと向き合ったアベルの息は上がっていた。ロッソの速度は体験したことのないものだ。剣士としての研鑽も、騎士として生き残ってきた時間をもってしても、見ることすらできない技だった。

「切り刻んでやるぜ。どっから刻んで欲しいか言ってみな」

アベルはロッソの加虐的な嘲りの言葉を無視して、剣を取り戻そうと間合いをはかった。ロッソの斜め後ろに、落とした剣があった。

「どうした、剣がなきゃ何もできないのか?」

アベルは無言のまま、ロッソに向かって走り出した。奴の一撃を避ける。それしか勝機は無いと感じていた。

ロッソは向かってくるアベルを目で追った。そして鋭い手刀の一撃を繰り出した。アベルは体を捻りながら、地面に刺さった剣に向かって跳躍した。しかし飛び退く一瞬前に、ロッソの手刀がアベルの太腿を切り裂いた。力を失い、砂の浮いたスラムの地面にアベルは落ちた。

「避けようとしても無駄だ。オレが望んだ瞬間、同時に空間が裂けるのだからな」

アベルは地面に落ちた後、片足を付く形だったが、すぐにロッソへ正対した。

「しぶといな、とっとと諦めろ。お前のような雑魚に構ってる時間が惜しい」

ロッソは余裕を崩すことなくアベルに言う。

「まだだ。次でお前の技は見切ってみせる」

アベルは血が流れる足を押さえ立ち上がった。

「笑わせるな」

ロッソはそう言ってアベルにとどめの一撃を加えようと前に出た。一歩、二歩と、アベルに近付く。その時、アベルはロッソの後ろに何かの光を見た。そしてすぐにそれが何なのかに気付き、地面に伏せた。爆音と衝撃が同時に響く。真後ろで爆発した手榴弾によって、ロッソはアベルを飛び越えるような形で大きく吹き飛ばされた。アベルはすぐに剣を取るべく、片足を引き摺りながら走った。

アベルが地面に刺さった剣を抜くと同時に、家屋の庇から飛び降りた男が隣に立った。アーチボルトだ。

「どうした。手子摺ってるな」

先の手榴弾はアーチボルト得意の攻撃だ。空中で爆発させることで大きなダメージを与える、絶妙な技だ。アベルは過去に何度もその技を見たことがあった。

「なぜあんたが?」

「話はあとだ。もう一人来る。避けな」

アーチボルトはそう言うと、大きく飛んだ。アベルも飛ぼうとするが力が足りず、遅れをと取った。大きな衝撃波と共に黒い塊が降ってきた。アベルは避けきれずに、吹き飛ばされるように転がる。だが握っていた剣は離さず、すぐさま構えを立て直した。

「逃げ足だけは相変わらず一流だな。アーチボルト」

その隻腕の巨体は、巨大な戦斧を手に叫んだ。

「ミリアン!」

失われたレジメントの生き残りが二人。しかし再開を喜べるようなタイミングではないようだ。

「アベルか。お前も邪魔立てするようなら、始末せねばならん。黙って消えろ」

「あんたも、ロッソと一緒にこんな真似をしたのか?」

アベルは剣を前にした構えを崩さない。

「質問に答えるつもりはない。昔のよしみだ。下がれ」

ミリアンはアベルに向き直り、戦斧を肩に乗せた。

「とんだ再会だが、俺にも事情がある。下がる訳にはいかない」

アベルは剣先に力を込めた。

「言って聞く男ではなかったな」

ミリアンが戦斧を構える。すると、黒い球がミリアンの前に生じた。戦斧を振るうと、その球がアベルを襲った。アベルはその球を剣で払う。しかし球が剣に触れた瞬間に強い衝撃が走った。普段ならば避けることも可能だったが、手負いのアベルにその選択肢は無かった。

「くっ!」

動きの固まったアベルに、ミリアンはその巨大な戦斧を振り下ろした。だがアベルはその戦斧を大剣で受け切った。

「ほう、力をつけたな」

ミリアンは鍔迫り合いになりながら言った。戦斧に凄まじい力を込めている。

「あんたが老いぼれただけだ」

アベルは押し込まれながらも、その力に抗っていた。

「まだそんな口がきけるとはな」

そう言った後、ミリアンは背後に飛び退いた。そしてほぼ同時に銃声と砂埃が上がる。アベルはバランスを崩しそうになるが、辛うじて立て直す。

銃声のした方向を視界の端に捕らえたが、すでにアーチボルトはいなかった。そして目の前からミリアンも消えている。視線を移すと、ミリアンはロッソに手を貸して立ち上がらせていた。奴らは体制を立て直そうとしている。

アベルもこの隙に一旦引き下がることにした。息を整え、止血する必要があった。

足を引き摺りながらも、廃屋の陰に隠れた。そして止血帯で足の傷を塞いだ。少しの間なら気にせず足を動かせる。その作業をしていると、アーチボルトが傍に来た。

「あいつらは何でこんな真似をするんだ?」

息を整え終えたアベルは言った。

「ある特別な力を持った少年を捕らえたいんだ。ここにいるジェッドという名のな」

アーチボルトは相手の出方を窺っている。

「ジェッドを?」

「知っているのか?」

「ああ」

「俺もその子には因縁があってな」

アーチボルトは自身の銃の弾倉を交換し始めた。

「レオンが俺を呼んだのも、その話か……。あいつがここにいれば……」

「レオンは来ない。死んだ。奴らの手に掛かってな」

アーチボルトは弾倉を交換し終えた後、薬室に初弾を送り込んだ。

「そうか……」

アベルは何とはなしに予感していた。ああ見えて義理堅い男だ。約束を守れないという事は、レオンに何かあったのだと思うのが自然だった。

「奴の形見だ。お前が持つのがいいだろう」

アーチボルトはナイフをアベルに手渡した。アベルは鞘からナイフを少しだけ出して眺めた。悲しみは湧かなかった。元々レジメントを離れた時に、いや、レジメントの騎士となった時に、必ずこんな別れが来ることはわかっていた。ただ、そのナイフの握把の汚れや鈍くくすんだ刃の光が、とても懐かしく感じられた。アベルはナイフを鞘に戻すと、自分の腰に仕舞った。

「あんたの策を聞かせてくれ」

「お前はミリアンを押さえろ。俺は距離を保ってロッソの相手をする。それが互いの手に合ってそうだからな」

「わかった」

「おっと、あと一人、面倒な女がいたな。あいつのボールに気をつけろ。いずれ出てくる」

「ああ」

ロッソが声を荒げているのか聞こえる。

「こそこそ隠れやがって!皆殺しにしてやる!」

「またガスを使うつもりだ。面倒になる。さっきの策は無しだ。いくぞ」

アーチボルトは策を立て直すためにアベルに声を掛けようとしたが、その前にアベルは飛び出していった。アーチボルトはアベルを止めることはしなかった。アベルなりの覚悟を感じ取っていた。

通りにはロッソしかいない。奴らにも策があるようだ。だが今はロッソのガスを封じなければならない。

「出てきたか、ネズミが」

「殺りたいのは俺達だけだろう。つまらん真似をするな」

「オレに指図すんのは千年はやいぜ。『地獄の鐘』の音を聞かせてやるよ」

トランクに手を掛けている。これは脅しじゃない。アベルは一気に距離を詰めた。

「掛かったな」

ロッソの笑みと共に、あの見えない手刀がアベルを襲う。、がアベルが衝撃を感じることは無かった。

ロッソの右腕は、既にアベルの剣によって切り落とされていた。

「言ったろう、次は見切ると」

ロッソの、自分の攻撃が避けられるは筈ない、という傲りは、生粋の剣士であるアベルの『目』によって打ち破られた。

「馬鹿な!?」

いくら尋常ならざる速度があるとはいえ、攻撃には必ず意志が先んじて伴う。技自体を見ることはできなくとも、その意志を見切る。これこそが、アベルの学んだ剣術の真の奥義であった。

「終わりだ」

次の一撃でロッソの左腕をも切り落とした。そして、握られていたトランクが地面に落ちて倒れた。

「俺にはお前のような趣味はない。だがな、借りは返させてもらう」

アベルはミリアンや女の動きを気にしていた。攻撃が来るとすればこの瞬間だ。奴らはロッソを見殺しにするか、隙を突いて自分を襲うだろう。迎え撃つ気力はまだ十分にあった。

しかし、両手を切り落とされてもなお、ロッソの狂気に満ちた眼光はそのままだった。そして言った。

「ふっ、ふふっ、終わりだと?いいや、ここから始まるのさ」

ロッソの笑いと共に、アベルの足下に暗い穴が開いた。アベルはそこに引き込まれる。

「くっ!」

藻掻いても動くことができない。ロッソは笑っていた。跪き、切り落とされた腕の断面に顔を擦り付けている。

「死など、我らはとうに乗り越えたのだ」

その一言と同時に、その場に一瞬で女が現れた。そしてアベルの眼前に巨大な口が現れた。剣を突き立てるが、その剣先は虚空を藻掻くだけだった。

「そう、これは始まり」

女はそう言った。

アベルの体が化け物の口に飲み込まれようとしていた。咄嗟に、腰に着けたレオンのナイフを取り出した。

「無駄よ。あなたはもう死ぬの」

女は冷たい目でアベルを見た。化け物に飲み込まれたアベルの両足は、既に感覚を失っている。

「だから何だ?お前らの戯言は聞き飽きたぜ」

アベルはレオンのナイフを投げつけた。

ナイフは女の脇を通り過ぎ、宙に浮かぶドローンを真っ二つにした。次の瞬間、怪物も女も消え去った。

しかし、アベルの下半身も共に無くなっていた。

ロッソは笑いをやめ、仰向けに倒れている、その目は虚空を見つめたまま動かない。

「死んだってできることはある。そういうことだろ、レオン」

これでアーチボルトがミリアンを始末すればジェッドは助かる、とアベルは思った。あの不死身のアーチボルトならば問題なくやり遂げる筈だ。

引き千切られた血管は、刃物で切ったよりも失血の速度は遅い。しかしそれでも、アベルの命は燃え尽きようとしていた。最後までの時間、自分が殺めた家族の事やレジメント時代を思い出していた。それらは全て、自分が何かを得るための戦い、ではなかった。戦いのための戦いだった。

アベルは血が染み込んだ地面の上で、空だけを見つめ続けていた。その空は子供の頃、故郷で見た空と同じように思えた。

「やっと終わりか。意外と長かった……な……」

そう呟いて、アベルは目を閉じた。

「―了―」

新規

新規 編集

編集 添付

添付 一覧

一覧 最終更新

最終更新 差分

差分 バックアップ

バックアップ 凍結

凍結 複製

複製 名前変更

名前変更 ヘルプ

ヘルプ