概要

| 作品名 | 作者 | 発表日 | 保管日 |

| 夜桜見物 | 85-337氏 | 08/03/29 | 08/03/29 |

作品

今年の冬が冬将軍の大威張りのためか、妙に寒かったと感じていたのは俺ばかりではないだろう。その反動のせいか、最近はめっきり暖かくなったな、と思っていたのだが、どっこい夜中はそこそこ冷えるものである。

「へっくしょん! ええい、畜生――」

春休み中、とある日の真夜中、レジャーシートの上で古新聞に包まって蓑虫状態の俺が一人で寒さに震えているのは、その日の夕方掛かってきた一本の電話のためなのだった。

………

……

…

『こらキョン、出るのが遅い!』

待て、俺は三コールでちゃんと出たぞ。これなら全然失礼には当たらないはずだ。ハルヒ、お前こそ挨拶ぐらいはしてくれたっていいじゃないか。

『うっさいわね、どーでもいいじゃないの、そんなこと。携帯に掛けてるんだから、相手があたしだってすぐ解るでしょ。それよりもキョン、明日はSOS団のみんなでお花見に行くことに決定したからね』

相変わらず唐突だな、おい。

『場所はあの河川敷の桜並木のとこ。てなわけだから、あんたは今すぐいつもの集合場所の駅前まで来なさいよ! いい? 今から三十秒以内! 遅れたら罰金だからね』

ちょっと待て、物理的に不可能なことをいわれても……って、切れちまった。

俺が溜息を吐く間もなく、再度ハルヒからの着信。

「どわっ!」

『ああ、キョン。言うの忘れてたけど、レジャーシートの適当なのを持ってきてちょうだいね。それから、寒くないような格好してきなさいよ。解ったわね!』

一方的にそれだけ告げるとまたしても通話は強制終了と相成った。

色々と思うところはあるものの、俺は仕方なく出掛けるための用意に取り掛かったのだった。

「遅刻。罰金」

「おい、無茶言うな。これでも可能な限り大急ぎで来たんだ。レジャーシート探したりとかしたのを差っ引いても、今までの自己ベストといってもいいくらいしか時間は掛ってないはずだぞ。もうちょっと感謝してくれても――」

「なによ、その態度は? ふんだ。ここ二~三日逢ってなかったんだし、気を利かせてもっと早く顔を見せてくれたっていいじゃないのよ」

どういう意味だ、それは?

「! う、うるさいったらうるさい! とにかく、あんたはこれから河川敷まで行って、一番立派な桜の木のところで場所が空くのを待ってなさい。いいわね」

ちょい待て。花見は明日なんだろ? それにあの河川敷は確か、場所取りは禁止なんじゃなかったっけか?

「あら、場所取りなんかじゃないわ。だって、キョン。あんたは今晩中、ずっと夜桜見物してるってことになるんだからね」

おいおい、まさか俺一人で、一晩中その場に居続けなければならんのか?

「そーよ。古泉くんには他に準備するものとかお願いしてるし、あたしはこれから有希のところでみくるちゃんと一緒に明日のお弁当とか用意することになってるから。一番暇してるのはキョン、あんたでしょ? ほら、グズグズしてないで、さっさと行きなさい!」

てなわけで、河川敷の並木を、最も枝振りの豪華な桜を尋ねて、俺はレジャーシートを抱えてうろうろさせられるハメになったのだった。

こんなものだろう、と目星をつけた桜の下では、どこかのオッサン連中が酔っ払っての大騒ぎを繰り広げている最中だった。

マナー的にもどうかと思うが、俺が注意したところで通じるとも思えず、少し離れたところで彼らが撤収するのをひたすら待機することにしたのだった。

しかし、あんまりにも慌てて出てきたせいで、暇つぶしになりそうな類のモノは何一つ持ってきていない。この先のことを考えると非常に気が重い。一晩もどうやって時間を潰せばいいんだ?

そうこうしているうちに夜も更け、オッサン連中が片付けを始めた。

あまりにも暇だったため、俺が彼らの片付けを手伝ってあげたところ、なんだか妙に感謝され、残っていたらしいお茶のペットボトルを貰ってしまったりもした。

さて、これからどうしたものか。辺りを見れば、夜桜見物なんて洒落込んでる物好きは案の定あまりいなかった。これじゃ、場所取りなんか必要ないんじゃなかったのか、とか俺が思ったところでどうにかなるわけでもない。

少々夜風が冷たくなってきた。いや、少々なんてもんじゃないな。花冷えとはよく言ったもんだ。このまま何も対策せずにいるときっと風邪でもひいてしまうに違いないな。

俺はその辺に捨てられていたスポーツ新聞とかを適当に拾ってきて、汚れていない部分だけ集めると、自分の身体に何枚も重ねて巻きつけたのだった。

何かみっともない気もするが、背に腹は代えられないし、仕方ないではないか。

…

……

………

というわけで、時刻は冒頭の辺りに戻る。

それにしても、ライトアップされていて周囲は明るいものの、一人きりでこんな夜中にこんなところにいるってのもなんなんだろうな。退屈っていうのか寂しいっていうのか、自分でもよくは解らんのだが。

と、そこに携帯電話の着信を告げる振動のモーター音が響く。マナーモードにしていても、辺りが静かだと結構気になる音だな。

『ちょっと、キョン! あんた今どこにいるのよ?』

受話器からの音よりも大きな叫び声が、俺の真後ろの石垣の上の辺りから直に聞こえてくる。何だ、そんなに近くにいるんじゃないか。って、おい、ハルヒ! もう時間も遅いし、近所迷惑だぞ。

「って、キョン? なによ、あんたのその格好! とっても自然で似合ってるから、どこかのホームレスかなんかだと思って見過ごすところだったじゃないの」

大きなお世話だ。大体、何でこんな時間にお前がこんなところにいるんだ?

「随分とご挨拶ね。あんた、晩御飯もなにも食べてないんでしょ? せっかくあたしが差し入れもってきてあげたって言うのに、何なのよ、その態度は? このまま持って帰っちゃおうかしら……」

「いや、その、すまん。俺が悪かった」

「ふん。まあ、わかってんだったら別にいいわ。 ……それと、あんたが寒がってないかちょっと心配だったから……これ、持って来てあげたわよ」

そう言ってハルヒは、下げていた塊を俺の方に寄越した。それは見覚えのある――そう、あの十二月の病室で、ハルヒ自身が使っていた――寝袋なのだった。

とりあえず俺は、まずはハルヒに持ってきてもらった夜食を頂くことにしたのだった。

具沢山のサンドイッチと、細かく切り分けられたフルーツ類は、もっと明るい場所でじっくり眺めていたいくらいの彩りの華やかさであり、それが美味であるということは今更言うまでもないことだった。

「ご馳走様。しかし旨かったな」

「でしょでしょ? ふふん、みくるちゃんも有希も頑張ってたし、明日の分も期待してていいわよ」

なあ、ハルヒ。ひょっとして、今食った分は、お前が作ってくれたのか?

「ええ、そうよ。キョン、それがどうかしたの?」

いや、その、なんつーか――――ありがとうな、ハルヒ。

「な、バカっ! 突然なに言い出すのよ」

何って、お礼を言うのが何かまずいのか?

「べ、別に。――大体、キョンは普段からあたしに対する感謝の気持ちが足りないのよね――だから、急にお礼なんて言われても、ちょっとビックリするじゃないの」

んじゃ、どうすればいいんだ?

「知らないわよ、もう! …………まあ、いいわ」

「ところで、ハルヒ。もうすっかり遅くなっちまってるんだが、お前、家に帰らなくていいのか?」

俺の問いにハルヒは俯いてしばらく黙っていたが、

「そうね、こんなところにあんたを一人で置いて帰るのも可哀想だし、あたしが一晩中付き添ってあげてても構わないわよ」

と、ポツリと呟いたのだった。って、おい。親御さんとか、その、心配するんじゃないのか?

「ああ、それなら大丈夫。今日は泊まるって言って出てきたから」

って、まさかこんなところで野宿だなんて思ってないだろうに。いいのか?

「いいの! ほら、キョン。あんたはさっさと寝袋を着なさいよ」

言われるままに寝袋に潜り込む俺。と、ハルヒはハルヒで、俺の脱いだコートをちゃっかり着込んでいたのだった。

「なあ、ハルヒ。寒いんだったらお前が寝袋使えばいいじゃないか」

「ダメよ。ふんだ。そんなこと言って、あたしが寝てる間にあんたに悪戯されたりしたらたまんないわ」

イタズラってなんだよ?

「な、何でもないわよ、このエロキョン! いいから、あんたこそさっさと寝なさい」

へいへい。しかし、シートを敷いているとはいえ、下の地面が結構凸凹してるし、寝違えそうっていうか、起きてからあちこち痛くなりそうな予感がしてならんな。

「ああ、もう! 一々うるさいわね。……ほら」

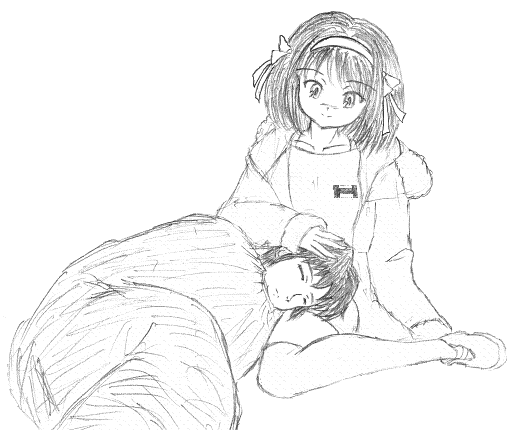

そう言って、ハルヒは俺の頭を持ち上げると、その下に自分の脚を配置するように座り直し、太股で俺の肩を挟むように固定させたのだった。って、この体勢は――膝枕?

「これならあんただって文句ないでしょ。それに、あんたばっかり温々と寝袋に入ってるんだから、少しぐらいはあんたの体温、こっちに返してもらっても罰は当たらないんじゃない」

やれやれ、勝手にしてくれ。お前こそ俺の顔にラクガキとか、変なイタズラするんじゃないぞ。

「バカ! そんなことしないわよ」

見上げる俺の目には、例によって口をアヒル上に尖がらせているハルヒの顔が映ったのだった。

その時、風に舞って数枚の桜の花びらが俺たちの目の前を通り過ぎようとする。ハルヒはごく自然に手を伸ばすと、そのうちの一枚を見事にキャッチしていたのだった。

「……綺麗だな」

「えっ、なに?」

「いや、その、桜の花びらが散るのが、な」

「あっ、ええ、そうよね。―――ねえ、キョン」

「何だ、ハルヒ?」

「ちょっとこれ見てごらんなさいよ」

ハルヒは自分の掌の中の桜の花びらを俺の眼前に差し出す。

「なんだか不思議よね。花びら一枚だけだったら、ほとんど真っ白って言ってもいいぐらいの薄い色なのに、こうして遠くから離れてだと、濃いピンク色に見えるじゃない」

「――そうだな――」

ハルヒに答えながら俺は考えていた。確かに、離れてみて初めて、自分が普段感じていたのとは全く異なる想いを抱く、なんてことは実際あるもんだからな。

十二月のあの日のことが俺の胸に突き刺さる。思わず目を閉じる俺。

ハルヒを――SOS団を失ったときの、俺のあの焦りと、病室で目を覚ましたときの、この寝袋に包まっていたハルヒの寝顔を見て思わず安堵したあのなんとも言えない気持ちのことを、つい俺は頭に廻らせていた。

「キョン? ――――キョン、寝ちゃったの?」

「え? いや、まだ起きてるが」

「もう――おかしいわね。なんでかしら? あんたが寝てるのを見てると、たまーにだけど――あたし、ちょっと不安になっちゃうのよね」

ハルヒはそういって、その白く細い指先で俺の髪を撫で回していた。そうか、ハルヒも俺が入院していた――ということになっているはずの――あの病室のことを思い出していたに違いない。きっとこの寝袋のせいだろう。

「なあ、ハルヒ」

「なによ?」

「俺たちの関係って、一体なんなんだろうな?」

「ええっ?」

「その――他の人からどう映ってるか、とか、そういうのは抜きにして、どうなんだろうな、って思ってな」

「ん……そうね、キョン。あんたはどう思ってるの?」

「いや、よく解らんから、ハルヒに訊いてみたんだが」

「バカっ! あたしにだってそんなの……わかんないんだもん」

「……そうか」

「――そうよ」

話しながらも、ハルヒの指は俺の髪を擽り続けていたため、俺はなんとも言えない妙な気持ちよさに抱かれ、いつの間にか睡魔に…………。

「キョン? ああ、もう! ほんとに寝ちゃったの?」

「…………」

「ほんと、マヌケ面なんだから、あんたって。……でも」

「――――――」

「なんだかとっても、幸せそうじゃない? その寝顔」

「……………………」

「キョン、あんた眠ってるのよね。――まさか起きてるわけ、ないわよね」

「――――――――」

「ちょっとだけ――ちょっとだけなんだから、いいわよね…………」

「おや、ようやくお目覚めですか?」

朝、俺が目を覚ますと同時に古泉の奴の声が聞こえた。しかし姿が見えない。俺の顔の上に何かが覆いかぶさって――って、ハルヒ?

「う~ん、おはよう――って古泉くん? 有希にみくるちゃんまで、みんな、なんでここに?」

「…………」

「あ、あのっ、お二人とも、おはようございます」

慌てて跳ね起きるハルヒ。と、俺の身体が弾みで転がってしまう。クソっ、起き上がろうにも、身動きが取れん。

「なによ、みんな来てくれたんだったら、もっと早く起こしてくれてもいいじゃない」

「いえ、ご両人の寝姿を目にしてそのような野暮な振る舞いが可能な方がいるなら、是非とも御目に掛かりたいぐらいですね」

「うふふっ、涼宮さんもキョンくんも、とっても気持ちよさそうにお休みでしたよ」

「防寒上問題の起こらないよう毛布を装備したのみ。これ以上の手出しは無用と判断した」

ちょっと待て、長門。まさかお前たち、もっと前からずっとみてたのか?

「そう」

「へっ? ま、まさか、みんな――あたしが、その、キョンに……」

突然、ハルヒはその頬を真っ赤に染めて慌てていた。何だ、どうしたんだ、おい?

「さて、何のことでしょうか? 僕たちは何も見てないことになっています。一応」

「そ、そうですよ! わたしたち、涼宮さんがキョンくんに『禁則事項』しただなんて、全然見てませんから! ほ、ほんとですよぅ」

おい、長門。何があったのか、お前なら知ってるだろ。教えてくれないか?

「…………教えない。このバカップル」

イラスト

構図が妙だけど下手をするとパンチラになりそうだったんです!><

新規

新規 編集

編集 添付

添付 一覧

一覧 最終更新

最終更新 差分

差分 バックアップ

バックアップ 凍結

凍結 複製

複製 名前変更

名前変更 ヘルプ

ヘルプ