概要

| 作品名 | 作者 | 発表日 | 保管日 |

| Legend of Necktie | 85-504氏 | 08/03/30 | 08/03/30 |

作品

『もう知らない! キョンのバカっ……あんたの顔なんか、二度と見たくもないわっ!』

ブツリ。

ツー、ツー、ツー、……。

やれやれ、ちょっと失敗だったかな。こうなっちまったら、ハルヒの奴、しばらくはヘソを曲げたままだろうし、俺の方から何を言っても聞いてくれやしないだろう。

ああ、予め断っておくが、今回の一件は俺には何の落ち度もないぞ。

ハルヒの我侭に耐えかねて、それをちょっと指摘したところ、あいつの方で勝手に逆切れして散々俺に向かって暴言を吐いた挙句に自爆しやがっただけなんだからな。

しかし、それにしてもなんだか落ち着かんな。自分は悪くない、と認識していても、やはり喧嘩の後というものは気分がなんとも憂鬱になるものだ。

そろそろ古泉から苦情の電話が入るかも知れんが、事情を説明するのも面倒なことだし、どうしたものやら。

ふと時刻を確認すれば、もうとっくに日付は変わっていた。いくら春休みとはいえ、あまり夜更かしするのもよくないしな。ましてや、明日は――といっても日付的には今日なのだが――市内不思議探索パトロールの日なのだから……いや、まいったな。

俺は集合場所の駅前で、どの面下げてあいつに会えばいいんだ? 俺の方から譲歩して謝るってのは筋違いだが、ハルヒが素直に詫びを入れてくると思えん。

つい、サボっちまおうか、などという考えに囚われるも、きっとその方が余計に状況を悪化させるのは確実であり、何の解決にもなっていないという事実に打ちのめされる俺なのであった。

あー、もう知らん。なるようにしかならねえよ、きっとな。

俺は仕方なくベッドに潜り込んだ。しばらくは寝付けないかも、とか思っていたのに反して、いつの間にか俺は深い眠りへと落ちていったのだった。

妙な感覚に襲われ、目を覚ました俺が見たのは、いつぞやと同じ、辺り一面灰色の世界だった。

場所は北高、何故か俺の格好も制服姿、ただし今回は――俺一人だけだった。ハルヒの姿はない。

無駄だとは思うが、念のため校門まで行ってみる。予想通り、周囲は透明なゼリー状のコンクリートとでもいった存在に阻まれ、学校外に出ることは不可能だった。

諦めて重い足取りで校舎内に侵入する。暗闇の中、壁に取り付けられているはずのスイッチを探り当てて入れたものの、蛍光灯は点灯する気配を見せない。どうやら今回は電気まで止まっているのだろうか。

やれやれ。思わず溜息が漏れてしまう。この先どうしたらいいものやら。

ポケットには携帯電話が入っていたが、通話はおろか電源すら入らないので時刻も確認できない。まあ、閉鎖空間内の時間の流れは元の空間とは異なるみたいだし、あまり当てにもならんから別に構わんけど。

しかし、元の世界と何とか連絡が取れないものか? 古泉か長門、朝比奈さん――にはちょっと荷が重過ぎるか――にでもコンタクトできれば状況もまた違ったものになるはずだ。

何の確信があったわけでもないのだが、俺の足は自然と旧館部室棟三階の片隅の、例の場所を目指していたのだった。無論、その前に職員室にお邪魔して、鍵を失敬してあるのは言うまでもない。

目的地の文芸部室。解錠して中に入った俺は、真っ先に団長席のデスクトップパソコンの電源スイッチに指を伸ばした。しかし、案の定というべきか、カチカチという空しい音のみで何の反応も見られない。

念のためノートパソコン四台も試してみるが、バッテリーは先日全て充電し直しておいたにも拘らず、どれも起動することはなかった。

いよいよ打つ手なし、か。

赤球変体超能力者も現れる兆しが見られない。あの時も異常事態とかいって、やっと侵入できたようなことを言っていたと思うが、今度ばかりはそれすらも叶わないということなのか、古泉よ。

本棚に納められていた書籍を一通り漁ってもみたが、栞のメッセージも残されていない。長門、お前でもどうしようもなかったんだろうな。

朝比奈さん(大)も予め何かヒントをくれたわけでもない。そもそも前回と同じ方法で元の世界に戻ることができるとして、今の俺の傍には――ハルヒが、いない。

なんだ、あいつひょっとして、俺のことをこの閉鎖空間に追放でもするつもりなのか?

なるほど、大した罰ゲームだな、ハルヒ。電気も何もない世界に一人ぼっちか。退屈どころか、俺以外の人間の消失してしまったこの場所では、どう生き残るかということから考えなければならんのかも知れん。

やれやれ、頼れるのは唯一自分のみか。でも正直自信がないな。なんだかんだ言って、俺は周りのみんなに頼ってばかりだったことを改めて思い知らされたのだった。なんとも情けないぜ、本当にな。

しかしまた、どういうことなんだ? このところハルヒは以前ほど無茶苦茶に暴走したりすることもなくなっていたと思っていたのに。

やはり、俺のせいなのか? 電話でのやりとりは顔が見えないこともあるし、思ったよりもハルヒは俺の言葉を深刻に受け取ってしまったのかも知れん。

通話終了時点では俺も激昂していたためか全く余裕が無かったが、考え直してみれば、もう少しだけでもハルヒのことを気遣うべきだったのだろう。

ふと、窓の外から青白い光が差し込んできたのに俺は気付いた。とうとう始まったか? と、グラウンドの方を見た俺は、散々心の準備をしていたにも拘らず驚かされた。

六体の神人はまるで輪を作るかのように座り込んだまま、全く動こうとしない。

そしてその手前の辺りに見覚えのある小さなシルエット――セーラー服にスカート姿――を目にした俺は、無意識の内に部室から飛び出していた。

動揺と疑問を胸に慌てて階段を駆け下りる。

ハルヒ、やっぱりお前もこの空間内にいたんだな。でも、なんだってそんなところに突っ立っているんだ? それにあの神人共、何であんなに大人しいままなんだ?

「ハルヒ!」

息を切らせながら駆け寄りつつ、俺は大声で呼びかける。後にして思えば神人の奴らに気付かれてしまうかもしれなかったが、そんなことを気に掛ける余裕なんて全くなかった。

「えっ! ――キョン、何であんたがここに?」

振り返ったハルヒの目の周囲は真っ赤に腫れていた――まるで先程まで泣き明かしていたかのように。

「お前こそ、こんなところで何やってるんだ?」

ハルヒは俯いてしまうとポツリと呟いた。

「わかんない。あんたに電話した後、布団に潜り込んでたはずなんだけど、気付いたらあたし、五組の教室にいて、校内には誰もいないみたいだし、外に出てみたらあの変な青いのが……」

何だ、教室にいたのか。迂闊だったな。もう少しいろいろ捜し回ってれば、もっと早く見つけられたかもな。

「あんたは? ――そう、部室にいたんだ」

しかし、なんだかハルヒの様子が変だ。よくよく考えれば、いつものこいつの行動力なら、とっくに部室を覗いていたに違いない。

「ハルヒ」

「キョン」

全くの同タイミングで声を発してしまう俺たち。

「な、何だ?」

「なによ、あんたこそ、言いたいことの一つぐらいあるんでしょ? あんたから言いなさいよ!」

セリフだけ見ればいつものハルヒ節なのだが、なんというか、声に張りがない。

やっぱりハルヒの奴、相当落ち込んでいるみたいじゃないか。そう考えればこの神人たちの様子にも納得がいく。

「ハルヒ…………その、さっきの電話の時のことなんだが――すまなかった、俺が言い過ぎたよ」

「はあっ? ちょっと、キョン、何であんたが謝んなくちゃいけないわけ? どうみてもアレはあたしの方が悪かったじゃないのよ!」

これまた意外なことにハルヒが自身の誤りを認めている。いつもの自分自身がこの世のルールとでも言わんばかりのあの自信に満ち溢れた勢いなど、欠片も見られない。

状況が状況でなければ、ドッキリか何かの陰謀なのではないかと疑ってしまうところである。それぐらい、今の目の前のハルヒは、ハルヒらしくないのだ。

「おい――お前、俺のこと怒っているんじゃなかったのか?」

「何でそうなるのよ、違うわ。……あたしは、ただ――キョン――あんたに謝りたかっただけなんだから! それなのに……」

再び俯いてしまったハルヒに、俺は何も声を掛けられないでいた。

「気付いたらまた、変な夢の中にいるし――ねえキョン、これって夢なのよね? 前にも見たことがあるわ、あの変な奴。……自分の夢なのに、あんた、なんで夢の中でぐらいあたしに素直に謝らせてくれないのよ?」

いや、その、なんというか、すまん。

「バカっ! だから何であんたが…………ごめんなさい、キョン。あたし……調子に乗って――つい、酷いこと…………言っちゃって――」

目に涙を浮かべて、ハルヒは必死に声を絞り出すかのように告げた。

「何だよ、それならすぐに電話掛け直してくれればいいだろ?」

「だって……あたしの方から切っちゃったでしょ? 何だか気まずいし、しょうがないじゃないの! それに、あたしはただ…………」

しばらく鼻を啜っていたハルヒは一つ深く呼吸をして、

「あたしは――キョンに会って――あんたの顔をすぐに見たかった、直接謝りたかっただけなんだもん!」

と、表情をくしゃくしゃにして叫んだ。

そうだったのか。

ハルヒは俺に謝りたい一心で、閉鎖空間を作り出して、俺と二人きりになろうと考えたんだな。全く、なんて回りくどいことをしやがるんだ、こいつは。

俺はハルヒの頭に手を載せると、軽く掴むような感じでグリグリと撫で回した。

「あっ――!」

「もういいんだ、ハルヒ。お前の気持ちはちゃんと解ったから」

「……キョン」

ハルヒは抵抗する代わりに、俺の胸にその体重を掛けるようにもたれ掛かってきたのだった。

さて、こうなればおそらく俺のすべきことはたった一つだ。何というか、照れくさい気もするが、そんなことを言っている場合でもないだろう。

「ハルヒ、もう落ち着いたか?」

「えっ?――うん、多分平気よ。…………キョン?」

俺が黙っているのを不審に思ったのか、はたまた以前のアレを思い出したのか。

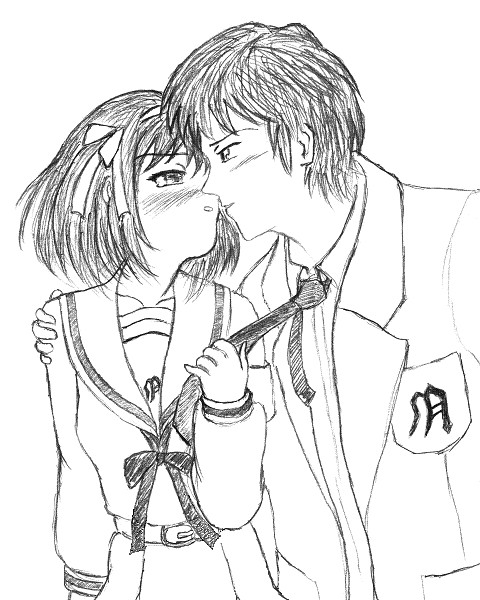

「ねえキョン。あんた、また――あたしに、その、キス――するの?」

「……えーと、まあ、ルールではそういうことになってるんだがな、一応」

何のルールだか、というツッコミはこの際却下させてもらいたい。

「ふーん」

これまた意外な反応だな。慌てるか憤慨するかのどちらかだろうと予想して、それに対する言い含め方を急遽用意していた俺は、肩透かしを食った格好だ。

「その……やっぱ嫌なのか?」

「べ、別にイヤなんかじゃないわっ! ほら、するんならちゃっちゃとしなさいよ!」

そういって、俺のネクタイを引っ掴むと、グイっと顔を近づけたハルヒだったが、俺にはその瞳にどこか迷いのような色を感じてしまったのだった。

「ハルヒ、無理してないか?」

「えっ、だ、だから、無理なんかしてないってば。……ただ、ちょっと気になって」

ん、何だ、一体?

「キョン――あんたは、その――あたしとするの、イヤイヤなんじゃないの?」

「お、俺は……」

ああ、解ったよ。俺はきっと心の奥底ではハルヒとこうなることを望んでるんだ、ってな。今更誰に言い訳する必要もないだろう――自分自身にもな。

「俺は……ハルヒとしたいんだ。お前はどうなんだ?」

「あ、あたしだって、その――キョンなら構わない――違う! あたしはキョンに…………して欲しい、の」

そう言って頬を赤らめたハルヒの表情は、今までで最高クラスの破壊力を秘めているといってもいいほど可愛らしかった。

それを見たためか、却って覚悟か据わった。先程まで喉から心臓が飛び出しそうだった鼓動も、気のせいか落ち着いてきたみたいだ。

「なあ、ハルヒ」

「なによ、キョン?」

「やっぱりお前は最高に可愛いぞ」

「んな、ば、バカ! なに言って……」

「これはお前の夢なのかも知れんが、俺の夢でもあるんだ。だから俺は、俺のしたいことをしようと思う」

「キョン……」

「さて、そろそろ夢の世界からオサラバするかな。帰ったらみんなが待ってるだろうしな」

「……うん、そうよね」

俺はハルヒの肩を抱き寄せる。

「あっ――!」

さっきから引っ張られていたネクタイが僅かに緩んだため、ハルヒの全身から力が抜けるのが解る。

俺は、目に涙を浮かべ、紅に染められたハルヒの顔を見据えると、目を閉じて互いの唇と唇を触れさせたのだった。

柔らかく温かで、ほんのりと湿った感触と共に、俺の周囲は真っ白な光に包まれていき――。

「こら~、キョン! 早く来たからって、なに居眠りしてんのよ、このマヌケ面!」

耳元の大音量の声に俺は堪らず飛び上がる。って、ここは?

見ればここはいつもの駅前の集合場所。目の前には既に朝比奈さんも長門も古泉のニヤケスマイルも全員集合だ。

「ほら、行くわよキョン。珍しく最後に来たわけじゃなかったけど、居眠りしてた罰よ。今日もあんたの奢りね!」

なんだなんだ? 慌てて自身を確認するも、やはり制服など着ていない。古泉と被りそうだからという理由で着てくるのを避けていたジャケット姿に、ブラウンのネクタイをラフに締めた状態。何でこんな格好なんだ、俺?

「いつもと雰囲気が違いますが、とてもお似合いですよ。――それに、よくお一人でご無事でしたね。お疲れ様でした」

って、古泉。その様子だと、お前全て知ってるのか?

「ふえっ、キョンくん。よかったですぅ」

朝比奈さんは涙目で俺の手を掴みブンブン振り回している。あの、どうか落ち着いてください。

「あなたがこの時空に回帰したことには我々も……わたし自身も感謝している」

そう言いながらも長門よ、何だか御機嫌斜めじゃないか?

「……別に」

「ちょっと、なにしてんのよ? もう、ちゃっちゃと来なさいったら!」

そう言って俺のネクタイを鷲掴みにして、大股歩きでいつもの喫茶店に向かおうとしたそのハルヒの髪型は、いつかと同一の、まるでちょんまげみたいなポニーテールの出来損ない状態だったのだ。

全く、本当にお前は可愛い奴だな、ハルヒ。

なお、後日談というか、以降はどうしようもない蛇足なので、是非ともスルーしていただくことをお願いする。

あの日以来、二人きりになると妙に素直になるハルヒなのであった。それだけなら特になんてこともないのだが、ことあるごとに、俺のネクタイを引っ張っては、キスをせがんでくるのである。

「なによ、キョン。あんた、イヤじゃないって――自分からしたい、って言ってたじゃないの!」

いや、その、それは夢の中の話だろ、と正直に話すわけにもいかない。やれやれ。

「んむっ…………………………………………………………………………………………………………ぷはぁ。――――もう、油断させといてからいきなり、なんてずるいわよ、キョン!」

とか言いながら、何でそんなに満足そうな顔してるんだ、ハルヒ?

「バーカ……えへへっ!」

しかし、習慣というか一度癖になってしまったものは性質が悪い。

ついこの前のことだ。ネクタイをハルヒに掴まれたのに対して俺は反射的にと言ってもいいだろう、うっかり衆人環視の下でハルヒを抱きすくめて長いキスを交わしてしまったのだった。

静まり返るクラスメート。唖然とする担任岡部教師。泣きながら廊下に飛び出していく谷口。

「んもう、このバカキョン! なに考えてんのよ、このスケベ!」

ああ、いや、悪かった、すまん。

「まあいいわ。海外ではキスなんてのは挨拶代わりみたいなモンなんだし。別に気にすることもないかしら」

えーと、ハルヒ? 思いっきりここは国内なんだがな。

俺たちは知らなかったのだ。

数年後、我らが県立北高に『女子が男子のネクタイを掴んでキスしたカップルは、永遠に結ばれる』なんて伝説を生んでしまったのが、まさか俺たち夫婦だったなんてことはな。おいおい、洒落になってねーぞ、全く。

AA&イラスト

以上です。

何かキャラが違うようであれですけど勘弁してください。

↓神人たちの図

_,,..,,,,_ _,,..,,,,_ _,,..,,,_/ ・ω・ヽ/・ω・ ヽ,..,,,,_ ./ ・ω_,,..,,,,_ l _,,..,,,,_/ω・ ヽ | / ・ヽ /・ ヽ l `'ー--l ll l---‐´ `'ー---‐´`'ー---‐´

新規

新規 編集

編集 添付

添付 一覧

一覧 最終更新

最終更新 差分

差分 バックアップ

バックアップ 凍結

凍結 複製

複製 名前変更

名前変更 ヘルプ

ヘルプ