HDDとは

HDD*1とは、磁性体を塗布した円盤を高速回転させ、磁気ヘッドを移動することで、情報を記録し読み出す補助記憶装置の一種である。SSDと比べ、大容量でも低価格なことが特徴。簡単に説明すると、DVDの様な物が積み重なってあり、それに記録している様な感じだ。

PCの部品として出始めた時は、256MBあれば十分だった。技術の進歩とともに、500GB、1TB、10TB・・・と容量と性能は上がっていった。なお値段もそれに伴い下がっており、[容量÷価格]で1GBあたりの値段が分かる。

1番安いものを選ぶのも良いが、用途や使い方によってある程度余裕を持った容量にしておくのが良い。

SSDとは

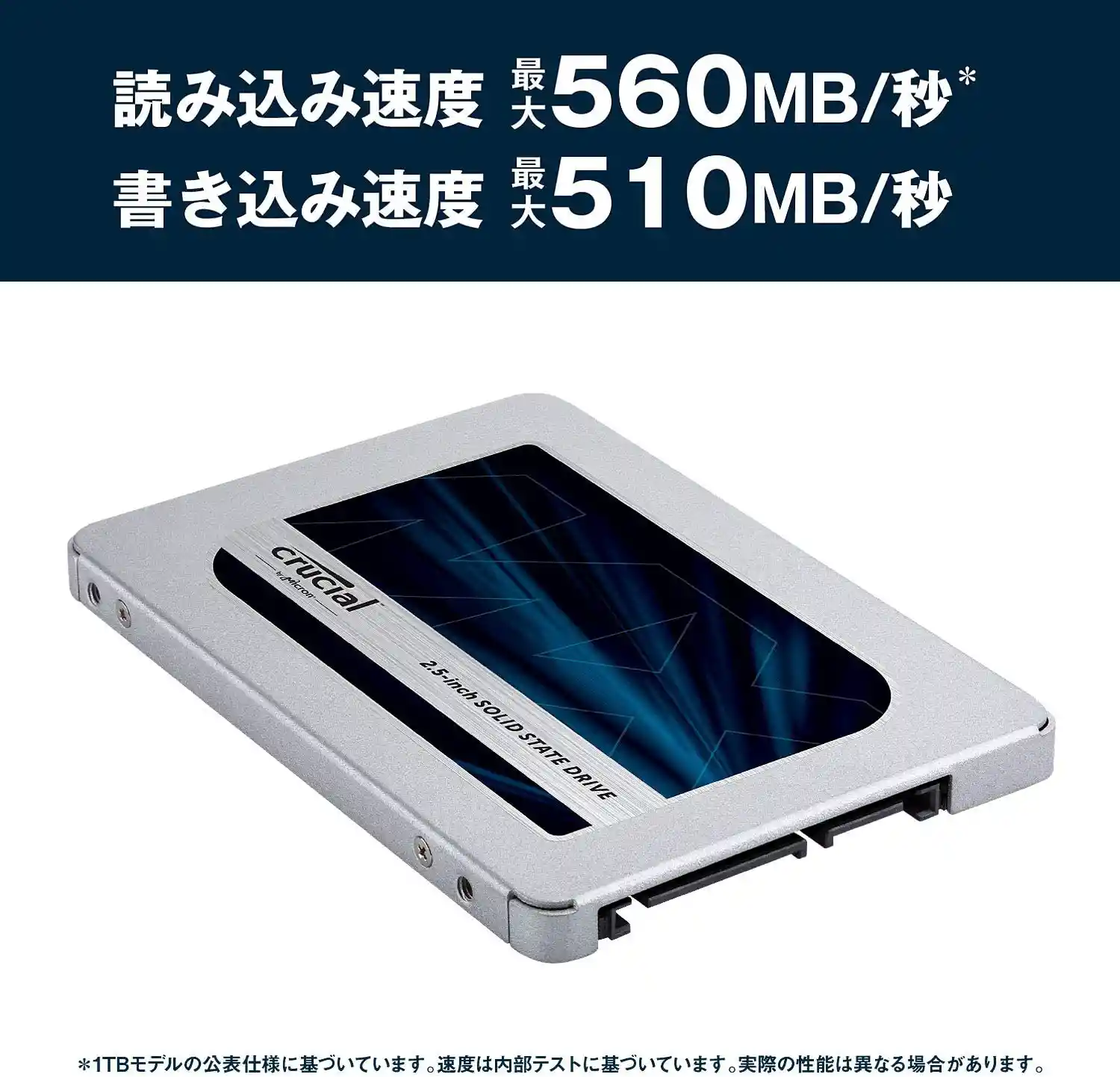

SSDはSolid State Drive(ソリッド・ステート・ドライブ)の略で、HDDと同じような記憶装置に当たる。機械的な部品が無く、物理的に動くものが存在しないため、高速応答性に優れ、ゲームなどのメインドライブにすることが多い。

応答性はHDDの3倍以上とされており、大量のデータの書き込みや読み出しなど、HDDより高速性を重視したいときに使用する。

ただしデメリットもあって、1GBあたりの価格が高い、大容量の製品がない事が挙げられる。

現在は、SATA接続のSSDよりも高速なM.2が開発されており、ゲーミングPCにはほぼこれがついてくる。

写真は2.5インチSSD。

写真はM.2SSD(PCIe接続)

なおM.2SSDはPCIeのレーン数を消費するもの、SATAe(Express)で接続するものがあり、前者は高速な分、CPUのレーン数を割く。

コネクタもいくつか種類があり、M.2 SSDの接続コネクタは、大きくM-keyとB-key、B&M‐keyの3種類に分けられ、種類によって切り欠きの位置が異なる。マザーボードのスロットとM.2 SSDのコネクタ形状が異なると動作しないため、使用しているマザーボードがどのコネクタに対応しているのか確認が必要。

レーンは1本で10Gbpsなので、単純に4レーンの場合は40Gbps、2レーンの場合は20Gbpsとなる。(PCIe3.0の場合)よく製品にPCIe3.0×4のような記載はPCIeのGen3の4レーン接続という意味になる。

選定方法

HDDの場合

- 3.5インチと2.5インチの製品があるが、デスクトップには3.5インチが良い。2.5インチは主にノートPCで使われる事が多く、デスクトップで使うためには変換マウントなど更なるパーツが必要。

- 現在、HDDには5400RPMの製品と、7200RPMの製品におおまかに分ける事ができる。この数字は内部の磁気ディスクの回転数を表しており、回転数が速いと書き込み・読み出しに有利となる。ただし5400RPMだからといって劇的に遅いわけではなく、体感できるかどうかも怪しいレベル。回転数が早ければ良い、と言うわけでもなく、発熱や唸る様な音の元となるため、用途や使用箇所によって使い分けるが吉。ちなみに、5400RPMの製品は消費電力が少なく、価格も安い。

- キャッシュは、書き込み・読み出しデータの一時的な保管場所であり、多ければ多いほど価格も高くなる。32MB、64MB、128MB、256MB、それ以上と製品がある。これも大きければ良い訳でもない。あくまで一時的な保管場所が多いだけなので、これも速さを体感できるか怪しい。一つの指標として覚えておこう。

SSDの場合

- SSDはデスクトップPC用はほぼ2.5インチサイズで、ケースもそれに合わせて製造されている。

- 1GBあたりの価格はHDDの1.5-2倍程度の値段になる事もあり、大容量の製品だとGPUに匹敵することも。よって、大量のデータを保管するときの用途には向いていない。

- 容量がギリギリの状態で使用すると、SSDの特性上内部部品の劣化が早まるので、10%程度は空きを作っておきたい。

- データの書き込み・読み出し速度は群を抜いて早いので、ゲーム用として準備することもある。また消費電力が少なく、メカニカルな部品が少ない分、内部の故障リスクも少ない。

- 最新FPSタイトルで150GB、シミュレーターで200GBある事も珍しくないので、余裕を持った容量にするのが良い。

バックアップ用って必要?

あるに越した事はない。

コストを抑えたいのであれば削るのは構わない。動画・写真を撮影したりする場合、せっかく撮った物がパァ・・・なんてリスクもある。

また、ソフトのバックアップも残しておく事で、万が一データの破損があってもバックアップデータから復旧する事もできる。

なおRAID*2という技術もあるが、個人的に使う目的ならおそらく不要だと思われる。