電力自由化のメリットって?

PPS等の参入企業が増え、競争による選択肢の増加や料金の低下があげられている。分離済みのアメリカの一般家庭では5~10%程度低下しているよう。ただし、逆に上昇している国もある(イギリス・ドイツ等)

公共料金の窓_消費者庁

日本に置き換えて考えてみると、いわゆる電力会社のいう標準家庭(一月あたり300kWhの電気を

使用し、7000円を支払っている家庭)では350円~700円程度低下し、6300円程度になる

ってこと。

ただし、大型発電所への投資は数百~数千億円要する(コスト回収期間は十年~数十年レベル)、電力会社を

除けば日本一大きいガス会社(東京ガス)ですら市場参入に二の足を踏んでいるのが実情。

PPS(新電力)とかIPPも電気売ってるって聞いたけど?

PPS=PowerProducer&Supplierの略で特定規模電気事業者。自前の発電所を運営するとともに自治体、

製紙会社等企業の自家発電の余剰電力を買い取ったり、JEPX(卸電力取引所)から調達・販売する事業者のこと。

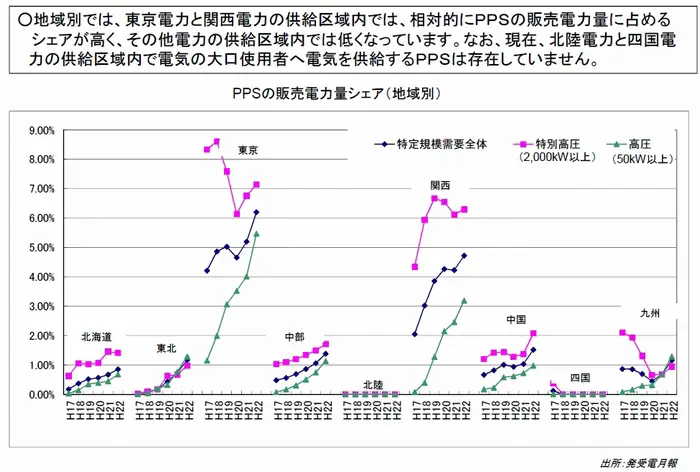

販売電力シェアでみると5~7%程度。東京や大阪以外はほとんどない(1~2%)。つまり地方で稼いでないということで、相対的に地方電力会社はその地域を独占状態である。

東北地方の電力自由化の実態_東北経済産業局(H18)

IPPとはIndependent Power Producerの略で独立系発電事業者のこと。

電力会社と長期契約し、収益をあげるモデル。1995年の制度化以降、石油・鉄鋼・化学などの業界各社が

、新たなビジネスチャンスととらえて参入しているが、高圧の自由化で長期契約しづらくなったり、燃料費の

高騰で以前ほど活発ではない。東日本大震災のときは電力各社の要請で平日のみの余剰電力販売が24時間

体制となったり、需給不足改善に大きく貢献。東北では新日鉄釜石や日本製紙が東北電力へ売電している。

電力自由化のデメリットって?

- 電気料金が市場の動向にゆだねられるため為政者側で制度設計を間違うと、逆に電気料金があがってしまう。

事実、イギリスでは世界に先駆けて自由化したものの制度設計に何度も失敗し、最近ではガス・電気とも

低所得者が電気料金を払えなくなるほど急激な電気料金の上昇が起こり社会問題化している。

ガス電気料金が5年間で2倍に?英 - 電力会社が設備投資をしなくなるため、設備老朽化⇒停電時間の増加(アメリカ97分は日本19分と5倍以上停電)、自然エネルギー等の研究への投資も控える可能性が高い。

- 契約した電力会社が倒産した場合、すぐに別の電力会社が電気を送ってくれるとは限らない(自由化すると発電設備の余剰電力を削る方が利益が出るため)

- 電力会社が行っているメセナ(企業が主として資金を提供して文化、芸術活動を支援すること)がなくなる?

平成14年度電気保安統計_保安院

アメリカの停電時間は日本の5倍

年間停電時間の推移_電事連

発送電分離のメリットって?

- 系統を考える必要が無く、発電事業に参入しやすくなる(送電線や変電所といった流通設備を保有する必要がないため)

- 地域独占企業の解体

発送電分離のデメリットって?

- 支払い個所が発電・送電といった複数になるかも(もしくは発電業者から委託を受けた系統管理者)

- 大規模災害では会社間の情報やりとりに時間がかかり、停電からの復旧時間が延びる可能性が高い

(電力系統は発電・送電一体運用が一番効率がいい)

やる夫と学ぶ発送電分離(ハム速)

経産省の発送電分離のメリット・デメリット一覧表

日本は発送電分離しているの?

実はしている。上記、一覧表の会計分離にあたり、送電線を持たない新電力が電気を送る際に既存の電力

会社に支払っている送電託送料金も会計を元に算定されている。

現在は機能分離や所有分離まで進めるか議論されている。

発送電分離したら再生可能エネルギー発電は増えるの?

分離したからといって増えないが、条件が整えば増える。

現在の自然エネルギーは既存の火力や水力より手間がかかる割に発電単価が高く、利益を生み出しにくい(例:火力発電単価10円~なのに風力は20円~、太陽光は40円~)。

家庭用の電気代をざっくり20円/kwhとすれば、火力を売ると20-10円=10円の利益がでるが、太陽光だと20円-40円=-20円と売るだけ赤字になってしまう。

しかし、H24年7月から導入される自然エネルギーの全量買取制度が始まると、国から補助金が出るため

利益がでるようになる。ただ補助金がでるうちに低コストにならないと、補助金打ち切り=自然エネ衰退になる可能性がある。自然エネについては、環境破壊も絡むため、建設状況や発電状況をよく監視する必要がある。