アイン

【死因】不明

【関連キャラ】スプラート、C.C.(保護者)、グリュンワルド、フリードリヒ、ナディーン(同郷)

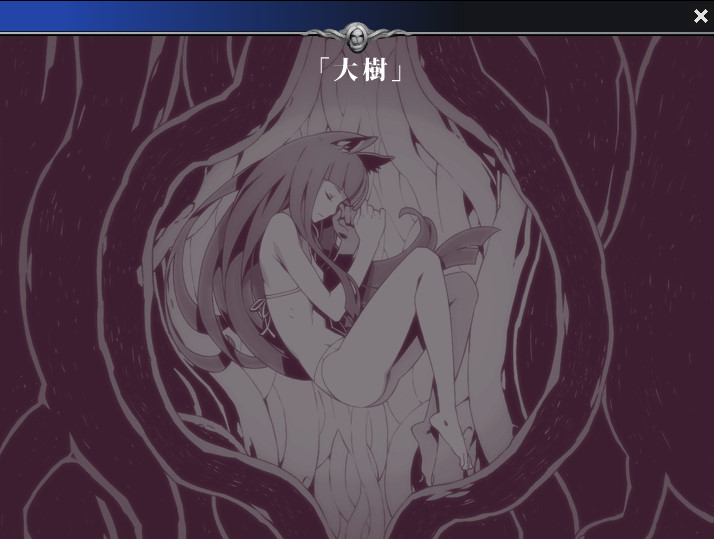

「大樹」

アインはお気に入りの大樹に登っていた。手から伝わる大樹の感触や森の匂いを、とても愛おしく感じていた。

いつも座っていた枝に辿り着き、森の風景を眺めた。木々の葉を通した光りが、辺りを優しく照らしている。

旅立ちの前にこの風景を心にとどめようと、アインは思っていた。

雲はいつもと同じように青い空を流れ、森の空気は変わらずに澄んでいた。

時がまるで流れていないかのように感じられた。

「アイン、ここにいたの!」

大樹を勢いよく登りながら息を弾ませて、スプラートが声を掛けてきた。

幼いスプラートはアインの膝元に飛びかかるようにして抱きついた。

「本当にいっちゃうの?」

「うん」

「いやだよ。いかないで」

スプラートの声は涙声になっていた。

「ごめんね。でも誰かが行かないといけないの」

「アインじゃなきゃだめなの?」

旅立てる熟練の戦士は森の中にもういなかなった。殆どが「黒い夜」の戦いで死ぬか深い傷を負っていた。

残ったのは見習いの戦士、若い未熟な者ばかりだった。

その中でもアインは決して優れた戦士ではなかった。だが、森の大母は宝珠を探し出す任務にアインを指名した。

「わたしが行くの。もう決めたの」

辞退することもできた。しかし、アインは選ばれた時にとても誇らしく、嬉しかった。

ある部族の若い戦士には「おまえなんかが選ばれるなんて」と面と向かって言われた。

また友達には「嫌だったら、断ればいいんだよ」とも言われた。

だが、アインはそんな言葉を聞いてもまったく感情が動かされなかった。

自分が行くことは、まるで、ずっと前から決まっているかのように感じていたからだった。

スプラートの髪をアインは優しく撫でた。

「夢はまだ見る?」

スプラートは黒い夜の直後から妖蛆の夢をよく見ていた。感の強い子だった。

「平気。もう怖くない。アインが戻ってこない方が怖い」

「大丈夫よ」

優しい匂いのするスプラートの髪を、アインは優しく撫でた。

「黒いゴンドラ乗りたちの居場所はわかったの?」

「大叔母様たちが見つけてくださったの」

黒い夜の侵略者達は、彼らが乗ってきた黒く光る船と姿から『黒いゴンドラ乗り』と呼ばれていた。

彼らは森に突然現れ、一晩で森の戦士達を倒し、宝珠を奪っていった。その夜は「黒い夜」と名付けられた。

「そこは遠い、私たちと異なる世界なんだって」

「あいつらがいっぱいいるんでしょ?怖いよ」

「大叔母様たち皆が力を貸してくれるのよ。心配ないよ」

スプラートはアインの膝元に顔を押しつけて押し黙っている。

「スプラート。お母様や、お父様をよろしくね」

「うん」

小さく彼女はうなずいた。

しばらくじっとしていると、幼い彼女は寝息を立てて眠り始めた。

帰ってこられるかどうかは、わからなかった。

しかし、地下に巣くう妖照がこの森を見つけるまでに、『黒いゴンドラ乗り』達に奪われた宝珠を、どんな形であれ取り戻さないといけない。

まだ十年も生きていない幼いスプラートの人生や、この美しい森を失う訳にはいかない。アインは強くそう思った。

「う、うーん」

スプラートが小さな呻き声を上げた。また妖蛆の夢にうなされていなければいいのだが。

アインは、光の無い地下を癒きながら、森の匂いを求めて彷徨う巨大な妖蛆を想像するだけで、身震いした。

一度だけ、その影をアインは見たことがあった。

宝珠の森の外縁から地平線近くに立ち上る土煙、その中から浮かび上がる白くうねった巨大な蛆が、木々をゆっくりと飲み込んでいった。

誰も妖蛆を殺すことはできない、と大叔母様達は言う。ある古い物語では、太古の魔法使いが自身を巨大な蛆に変え、復讐の旅に出たきり我を忘れて生き続けている、と語られている。そして、宝珠の力がなければ妖蛆は易々とこの森を飲み込むという。

本当のところは誰にもわからない。ただそこにある、としか言えない。でも理由はどうあれ、あいつはどこかにいて、この森を奪おうとしている。

「スプラート、起きて」

「ううーん」

大きな伸びをしてスプラートは起きた。

「平気?」

「......うん、なんともないよ」

強がった様子は隠しきれていなかったが、そんな彼女の様子をアインは愛しく思った。

「そろそろ行かないと。儀式の準備があるの」

「わたしもついていっていい?」

「ごめんね。だれも一緒には行けないの」

「ここでお別れ?」

「うん。ごめんね」

「あやまらないで、アイン。わたしアインのこと絶対にわすれない。必ず戻ってきて」

「大丈夫、またここで一緒にあそびましょう」

「うん、ずっとまってるよ」

涙を浮かべたスプラートを、アインは強く抱きしめた。

小さな身体から伝わる暖かさが、アインを不思議と勇気づけた。

そしてゆっくり身体を離すと、笑顔でスプラートと別れた。

途中何度振り返っても、スプラートはこちらに手を振っていた。

森に夜が訪れ、木々の間に夜空の星々の光が見えていた。

森の中心にある神樹の周りには、十二人の大叔母達と大母が揃っていた。

大叔母達の手には神樹で作られた杖が握られ、一心不乱に文言を唱えていた。

太古の言葉で語られる呪文はアインにはわからなかった。しかし、呪文の力が音以外の何かを作りだしてこの空間を変化させ始めている、と感じていた。

呪文がやみ、空気の振動が止まると、今は盲となった大母が神樹の前に立った。手をかざして何かを念じ始めると、神樹が柔らかな光を発しはじめた。

その光は脈動しながらだんだんと強くなっていった。そして一際力強く大きな光を発すると、神樹の根本に大きな裂け目が開いた。

裂け目の向こうは光に満ちていて、眩しい程だった。

大叔母達に手を引かれ、アインは裂け目へと導かれていく。

別の世界に旅立つ時が来たのだ。

神樹はどの世界にも存在し、その実と花はどこにでも咲くという。その力を使って、失われた宝珠のある世界までアインは行くことになる。

一枚だけ纏っていた薄衣を脱ぎ、アインは光の中に入っていく。樹の中は暖かく光に満ちていたが、アインの心には静かな不安があった。

神樹はアインを飲み込むと、ゆっくりと裂け目を閉じていった。

裂け目が閉じると同時に、ふわりと身体が浮かび上がるようにアインは感じた。周りの光は初めと同じように脈動しながら、徐々に暗くなっていく。

アインはだんだんと眠たくなっていった。身体を丸めるとすこし安心できた。スプラートの笑顔や家族のこと、愛していた風景を思い出していた。

しかし、意識を失う直前に思い出したのは、黒い夜に出会った異世界の若者の姿だった。黒いゴンドラ乗りと呼ばれたその戦土、青年の顔を、アインははっきりと覚えていた。

意識を失ったアインの身体を、神樹は養分として取り込みはじめた。別の世界に同じ形の実として生み出すために。

「―了―」

「花」

[添付] ←良画質用

| 本文 |

巨大な神樹はある日花を咲かせ、奇妙な実をつけた。不思議なことに、その実には鳥も獣も興味を示さなかった。まるで見えていないかのように。そして、その黄色い実は巨大になると地面に落ち、中からアイン呼ばれた生き物が現れた。

巨大な森の木々は太く、空は高い。

使命さえなければ長く留まっていたい、と思える程の心地良い森だった。

とはいえ、ここの自然にみとれている訳にはいかない。

アインのなすべき事は、黒いゴンドラ乗り達に奪われた宝珠の奪還なのだ。早く戻らなければ、妖蛆によって私達の森が食い荒らされてしまう。どんなに急いでも早過ぎるという事はない。

まずはこの森を抜け、この世界を知る必要がある。アインは自身の耳と鼻に意識を集中し、辺りの音と匂いを探ろうとした。そこで遅まきながら自らの体に起こっている変化に気が付いた。

体毛に覆われ、手足には肉球が付き、四足歩行をしていたのだ。もっと早く気付いて然るべきだった。

困惑の言葉を発しようとしたアインの口から出たものは、ヒトのものではなく獣の鳴き声だった。

「にゃあ」

姿形が変わっても、使命は変わらない。

聴覚も嗅覚も元の姿であった頃より格段に落ちていた。辺りを調べることができなくなったアインにできる事は、歩く事だけだった。

幾日も歩き続けたものの、この森は思いのほか大きく、ヒトに会う事はなかった。

時にはアインを得物とみた獣に生命を狙われる事すらあった。

歩き続けている内に夜になってしまった。夜空には、他の星々を押し退けて一際明るく輝く、大きな丸い星があった。

ほんの少しだけ仮眠を取ったが、疲れが抜けきっていないのか、体が思うように動かない。しかし、すぐにそれが勘違いだったことに気が付いた。

全身を覆っていた体毛は無く、手足も未慣れた本来あるべき姿になっていた。

「戻ってる」

言葉を発しても気の抜けるような鳴き声が口から出ることはなかった。

とにかく、これでようやくこの世界で宝珠探しができる。

アインは再び自身の耳と鼻に意識を集中して、辺りの音と匂いを探った。

風で擦れ合う木々の音、獲物を求める獣の声、大地の匂い。

その中に今までに聞いた事のない音、金属音のようなものが聞こえる方角を見つけた。

その方角に絞ってさらに注意深く観測すると、何か呟きか話し声のようなものが聞こえてきた。

内容を聞き取る事はできなかったが、この世界のヒトである事は間違いなさそうだった。

他の場所にヒトの気配は感じられない。その人物の所まで辿り着ければ、宝珠の行方の手がかりが得られるかもしれない。

ひとまずも目標ができた安心からか、どっとした疲れに襲われたアインは深い眠りに落ちていった。

アインが目を覚ますと、既に昼だった。昨晩中に移動を行えなかったのは手痛い失敗だったが、見つけた人物の方角は覚えている。その方角に向かって駆け出そうとした。

すぐにおかしな事に気が付いた。視点が低く、四肢を使って歩こうとしていた。

獣の姿に戻ってしまっていたのだ。

元の姿に戻れた原因はわからないままだったが、アインにそれを考えている余裕は無かった。

途方に暮れながらも、昨晩見つけた手掛かりに向かって走り続けた。

突如目の前に現れた木にぶつかり、その足が止まった。

木の幹にも思えたそれは、植物などではなかった。

その四肢の伸びた先にある体は、人であったアインが幾人も乗れそうなほど巨大なものであった。

頭部から足ではない何かが長く伸びており、白く巨大な牙が二つ生えていた。

見た事の無い獣の姿に呆気に取られ、アインは頭上にできた影に気付く事ができなかった。

その獣にとってアインは小さすぎ、視界にも入らなかったのだろう。先程足にぶつかったときも、まるで気にした様子はなかった。

慌てて躱そうとした時には遅すぎた。巨大な足がアインの小さな半身を押しつぶす。

余りの痛みに、声を上げる事すらできない。

その巨大な獣は何事も無かったかのように、ゆっくりと去っていった。

獣が去った後も、アインは激痛のあまり、その場から動く事ができずにいた。

覚悟はしていた。していたつもりだった。

体は獣の姿へと変わり、広大な森から出る事すら叶わない。

この世界での出来事はアインの想像を超えていた。

少し眠ろう。こんなところで死ぬ訳にはいかない。宝珠を待っている仲間がいるのだから。

少年が森の中を歩いていた。かなり身なりの良い少年だ。

少年は視界に何かを捉え、そこへ向かって駆け出した。

所持していた剣の柄で、横たわっているアインの体をつつく。

アインには対話を試みる気力も、逃げ出す体力も残っていなかった。

反応がない事を確認すると、用意していた袋の中にアインを詰め込む。

「よし、今度はこいつをコレクションに加えよう」

少年の顔は満足気で、足取りは軽かった。

「―了―」

「籠」

[添付] ←良画質用

| 本文 |

人の声が聞こえた。仄かに聞き覚えのある声質だ。あの時に見つけた人間がこのような声だった。薄暗く、窓の無い部屋のほぼ中央に置かれたテーブルの上、アインはそこに寝かされていた。

声の主はアインとテーブルを見下ろし、何かに悩んでいるようだった。

がちゃり、と部屋の扉が開く音が聞こえ、誰かが入ってきた。

「人の気配がすると思ったら、やはり貴方でしたか。何度も申しておりますが、ここは私の地下室なのですよ」

しゃがれた声の老人が呆れ顔で少年に告げた。その表情は注意に意味が無いことを悟っている顔でもあった。

老人は少年の視線の先にあるものに気付いた。

「今度は猫ですか。この辺りではあまり見ない毛色ですね」

「だろう?今回は骨にせずに、剥製にするのもいい」

「剥製となりますと、少なからぬ手間がかかりますな。まずは……」

そう言うと老人は部屋の奥へ移動していった。少年は相変わらずアインから視線を外していない。

しばらくすると、老人は書物を抱えてページを捲りながら戻ってきた。

「ふむ。まずは皮を剥ぐところからですな」

彼らがアインの治療を考えていないことは明白だった。

「わかった」

命が助かったと思うには早すぎた。

力を振り絞って逃げ出そうと試みるが、全身に痛みが走り、思うように動くことができない。消え入るような声と共に寝返りを打つのがやっとだった。

「おっと、まだ生きているようですが」

「じゃあ殺そう」

少年はアインの尻尾を乱暴に掴んだ。

その力にアインは血の気が引いた。

「お待ち下さい。はじめに約束したはずです、ここに持ってきて良いのは死んだものだけだと」

「ちぇっ……」

「約束は約束です。私はあなたに抑制を学んで欲しいと思っているのです。自分の欲望をコントロールできるようにね」

老人の言葉に不満を見せながらも、少年はゆっくりと腕を下ろしてアインを置いた。アインの命はすんでのところで繋がった。

「この猫は私が預かりましょう」

「どうにかして逃げなければ……」

必死に頭を巡らせたが、アインには為す術がなかった。

しかし、ある日を境に少年が地下室を訪れる事が無くなった。

地下室にいるアインにも伝わるほど、外の騒がしい日々が続いた。アインが空腹で意識が朦朧とし始めた頃、ようやく老人がアインの元に訪れた。

その時が来たのだと覚悟を決め、諦めようとした。が、食事を出されただけだった。それ以降も少年の姿を見る事はなく、老人と共に過ごす日が続いた。

気が付くと、再び元の姿に戻っていた。歩くのが精一杯だった傷の痛みも今は無い。

部屋の主である老人は、椅子に座ってうたた寝をしていた。部屋にあった外套を羽織ると、老人を起こさぬよう、そっと扉を開けた。

外へ出て夜空を仰ぐ。あの時に見た一際明るく輝く大きな丸い星は空のどこにも見当たらず、ただ、小さな星々が輝きを競い合っているだけだった。

「仮にも殿下のお召し物を盗むというのは、感心致しませんな、お嬢さん」

目を覚ました老人がアインの背後に立っていた。身構えるアインに、老人は諭すように語り掛けた。

「別にとって食ったりはせんよ。少し話しをせんか」

地下室から出た先に何かアテがある訳でもなかった。少しでもこちらの世界を知る為に、アインは老人と話してみる事にした。

「なるほど、渦の向こうの世界からとはな。あちらにも文明を持った生物がいる、という学説は知っておりましたが、こうしてこの眼で見るのは初めてですな」

しげしげとアインを見つめてくる老人は、アインの頭部、特に耳の辺りが気になっているようだった。

「あなたが探しているという一団、確かにこちら側の世界に存在します。彼らもこちら側の渦災害を止めるのに必死で、あちら側がどういうことになるのかまでは、考えている余裕がないのです」

この世界なりの都合があるという点は理解できたが、だからといって、アイン達の世界が危機に陥っていることに変わりはなかった。

「もうすぐその場所に旅立つ人がいます。その人に付いて行けば、貴方の望みも叶うかもしれません」

朝になれば再び猫の姿に戻ってしまうのだろう。アインはこの世界の情報を少しでも多く知る為に、老人との話を続けた。

老人とアインが語り明かした翌日、久しぶりに少年が地下室を訪れた。少年の表情はどこか晴れ晴れとしていた。

「はは。やっと父上からお許しを得たよ」

少年が広げた紙は、ある部隊へ入隊する為の紹介状だった。それは王族からの事実上の放逐であった。

「そこは、ここよりは貴方にとって可能性のある場所です。この古城の地下室よりずっと」

「ああ、ローフェン。お前の言った通りの場所ならね」

「さて、出発の準備が必要ですな」

「なに、身一つで十分さ。戦いに宝石や衣装などは必要ないし、それに、ここにある刀剣は役には立たないだろ」

「まあ、そうです。レジメントにはエンジニア達の粋を集めた兵装がそろっていますからな」

「それと、ちょっとあるものを届けて欲しいのです。私の古い友人に」

そう言って、ローフェンと呼ばれた老人は、グリュンワルドにアインが入れられた籠を渡した。

「―了―」

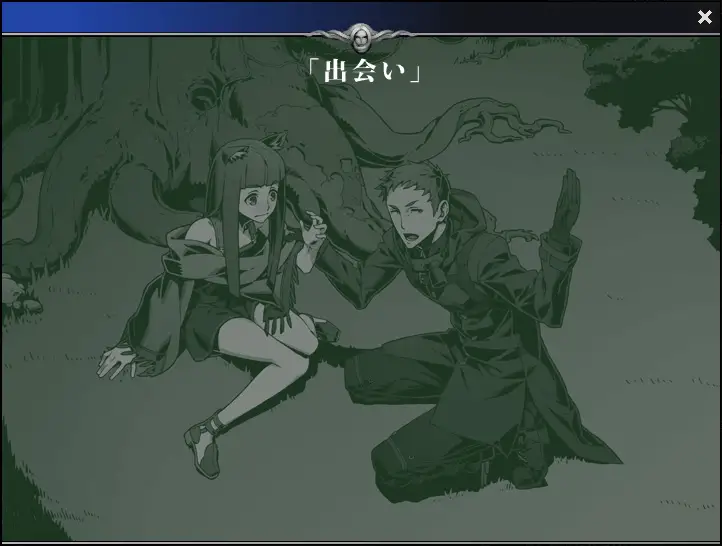

「出会い」

若い新兵が籠を持って係官に話し掛けていた。

「ちゃんと検疫を受けているのか?」

ちらと、係官は籠の中身を見る。

「はい、受けました。ただの猫です」

「CCなら兵装開発室だ。今の時間なら、そこにいるぞ」

レジメントの研究棟への道順を教えられたグリュンワルドは、 アインを入れた籠を持ってそこに向かった。

「ローフェン師から?」

籠を受け取ったのは、兵装開発室で働くエンジニアだった。CCと作業着にタグが付けられている。眼鏡を掛けた二十歳過ぎの若い女性技官だ。

「じゃあ、届けたんで」

「ちょっと!君!」

無愛想な新兵は、籠を置いてさっさと行ってしまった。

「なによ、これ......」

籠の中には猫がいた。毛並みは美しく、健康そうに見える。籠と一緒に渡された自分宛の封書を開けると、ローフェンからの言付けが入っていた。

CCは中を確認してみる。

「面白い素材だ。研究してみると良い」

とだけ書いてあった。

元々兵装局を取り仕切っていたのはローフェンだった。レジメントの設立初期の頃、その発明の力をここで発揮していた。たまに連絡を取り合ってはいたが、こんな荷物が届くことは初めてだった。

「よくわかんないけど、まあ、何かあるのかもね」

籠の中の猫はニャーと鳴いて、がりがりと扉を引っ掻いている。

「いま出してあげるわ。ちょっと待っててね、ご飯を用意してあげる」

籠を床に置き、ミルクと皿を持ってくる。扉を開けると、猫は飛び出してきた。

「あんまり、いたずらしないでね。ここにはいろんな物があるから」

そう言うとCCは猫を置いて、自分の作業机に戻っていった。

残された猫は皿のミルクを飲み続けている。しかし、周りに誰もいなくなると、顔を上げて辺りを確認した。

アインは目的地に無事に着いて、少しだけ安心していた。あの少年に嬲り殺されるのではないかと、気が気でなかったのだ。

とにかく自由になったのだから、宝珠の手掛かりを見つけ出さなければならない。今度は危険な人物に見つからないように行動しなければならない、と決意した。

ただ、宝珠を探し出すにも闇雲に行動するわけにはいかない。

少しずつでも観察して状況を理解するしかない、とアインは考えた。

主に夜中に、人目を盗んで施設の色々なものを見て回った。

レジメントの敷地には様々な建物があった。アインがいる研究棟の他にも宿舎が二棟、広い運動場を挟んであった。遠くにはいくつかの尖塔があり、この領域を監視するように立っていた。

ここは森の生活とは掛け離れていたが、多くの人間が暮らしていることがわかった。それぞれの建物を行き来する間に人に会うこともあったが、この姿ならば見つかりにくいし、そもそも、見つかったとしても誰も気に留めなかった。この身体でなければ、こうして忍び込むことなどできなかっただろう。これも大母様のお導きだと、アインは感謝した。ただ、実際に宝珠を見つけた時にもこの姿のままだと、持ち帰ることは叶わない。この場所に来てからは一度も元の姿に戻れていなかった。一抹の不安がアインにはあった。

「この猫はなんだ?」

ある日の昼、アインが寝床のある開発室で休んでいると、話し声が聞こえてきた。

「ローフェン師が送ってきた猫です」

年嵩の技官の質問に、CCが答えている。

「ローフェン師が?奇妙な話だ。あの人は動物になど、別に興味無いと思ったが」

「面白い素材だから、って手紙が添えられてました」

「素材?まさか、ボケたんじゃないだろうな」

「本当に猫なんですかね?」

「解剖でもしてみるか」

技官の言葉に、アインはすぐさま反応した。逃げ出そうとしたが、すぐに捕まえられてしまう。下手に抵抗して暴力を振るわれるのを避けるため、じっとしていた。

捕まえたアインに顔を近付け、じろじろと技官は観察する。

「冗談でしょ!?やめてください、バルデム技官!」

CCは上司らしき技官からアインを取り返した。

「ただの猫だな。まあ、また今度、真意を聞いてみるさ」

「まったく......。ねえ、お前、名前なんにしようか?」

「名前なんかつけるな。情が移って、処分するときに面倒だぞ」

CCの上司らしき技官はそう言って、持ち場に戻っていった。

「しかたないわね、名無し猫ちゃん。でも、あとでちゃんと考えてあげるわ」

CCはアインの頭を撫でると、床に降ろした。

ある月夜の晩だった。アインは目覚めると、久し振りに自分が元の姿に戻っていることに気が付いた。もし籠の中にいたまま元に戻っていたらどうなったんだろうか、などと考えてみたが、まずはこの身体の時にしかできないことをやろうと、すぐに行動を始めた。裸で歩き回るのはさすがに気が引ける。幸いこの研究室にはCCの作業着が無造作に放置されていた。アインはそれを着込んで部屋を出た。

アインは協力してくれそうな人に会いに行こうと決心した。この場所に宝珠がある、ということはわかっていても、自分一人の力で取り戻すことができるかどうか、心許なかったのだ。

この施設に自分を送り出してくれたローフェンは、CC宛てに仕向けてくれた。きっとローフェンは、CCなら協力してくれると思っていたのだろう。

そっと技官宿舎へとアインは向かった。CCの名前が書かれた部屋の前に来る。幸い誰とも出会わずにすんだ。

ノックをすると、しばらくしてCCの声がする。

「だれ?こんな時間に」

「あの、私、えーと、猫......猫です。あれ、猫なのかな?」

自分を説明する方法が思いつかず、アインは慌てた。

「はああ?ちょっと、ふざけないで、夜中よ」

がちゃりとCCはドアを開けた。そこには自分の作業着を着た女の子が立っている。

「だ、誰、あんた?」

CCは眼鏡を掛けながら聞いた。表情には不信感が表れている。

「あの、名無しの猫です。本当はアインっていいます」

そう言いながら、自分の耳を指した。

「え、冗談やめてよ。ほんとに」

CCはアインの耳を引っ張った。

「いたたた」

強く引っ張られて、アインは涙目になった。

「あ、ごめん。マジ......?......とりあえず入って」

CCはアインを部屋に招き入れた。殺風景な部屋で、あまり女性らしい飾りなどは無かった。

「猫人間?ローフェンは一体何をしたの?まさか人間と猫を掛け合わせたんじゃ......」

「あ、あの、説明させてください」

アインはローフェンに話したことを、そのままCCにも話した。

「なるほど」

CCの父親とローフェンは師弟関係ににあった。父親が死んでからも、自分を孫のように可愛がってくれていた。そして、ローフェンがなんでも受け入れてしまう奇矯な性格だということも、よく知っていた。

「ローフェンに出会えて、あんた、よかったね」

「そうですね。きっとこれも大母様のお導きだと思います」

「まあ、なんにしても、異界からきた知的生命体ってのは貴重ね。そんな存在とコミュニケーションが取れるなんて。でも......」

「でも?」

「私が知っている限り、あなたのような生命体がいた世界は記録に無いのよね。レポートに漏れがあるのかな」

CCは親身になってアインの事を考えてくれそうだ。アインは少し安心した。

「あなたの言う宝珠がコアのことだとしたら、返してあげられるかどうかはわからないわ。けど、できるだけの協力はしてあげる」

「ありがとうございます」

「異界に文化を持った知性体がいるなんて、発見だわ。代わりにいろんな話を聞かせてね。 あ、あと、猫に変身するところも見せて!」

「あ、はい。たぶん陽が昇れば変わると思います」

「まじで!今晩は寝られないわね。あ、動くレコーダーあったかな?」

CCは部屋の奥に捜し物に行ってしまったようだ。アインはCCが協力してくれそうなので、心から安心した。そ して、しばらく待ってもCCが帰ってこないので、隣の寝室のベッドで寝てしまった。

「あったあった。これさえあれば......って、寝てるし......」

レコーダーと呼んだ機械を手に戻ってきたCCは、アインが勝手に寝てしまっているのを見て呆れた。

「疲れたのかしらね。それにしても、とんだ研究資料を送ってくれたわね、ローフェンは」

そう言いながら、子供のような表情で眠っているアインの髪を、CCは撫でた。

次の日から、CCは猫のアインを連れて歩くようにした。例え昼間は猫であろうとも、エンジニアが管理する重要施設をうろうろさせる訳にはいかないからだ。

「まあ、しばらくは私と一緒にいろいろ見て回ってみて。何か気付いたことがあったら教えて」

CCはアインにそう話し掛けた。ただし、会話ができるわけではないので、アインは領くことしかできなかった。

ある時、CCはハンガーと呼ばれる広い建物内にアインを連れて行った。

「ここは私達兵装課がコルベットを修理する場所。あ、コルベットっていうのはあの乗り物のこと。こいつに乗って渦の中を進むの。見たことある?」

肩に乗ったアインにCCは囁く。

そこに、森で見た『黒いゴンドラ』があった。

アインはCCの肩から降りて、さっと、そのゴンドラの方に駆け出した。 「あんまり遠くに行っちゃ駄目よ。アイン」

ゴンドラの傍で若い技師に話し掛けている男に、アインは見覚えがあった。その服装からエンジニアでないことはすぐわかった。そして傍まで寄って、はっきりとその男の顔を確認した。その男は、あの夜に出会った青年だった。

黒いゴンドラ乗り達は森を高速で飛び回り、そして今まで見たことのないカ――光る剣や、音と閃光を放つと同時に見えない矢を射出する道具などだ――で、森の戦士達を次々と倒していった。

アインは「微力であったとしても、自分の力が役に立つのではないか」と思って、宝珠をめぐって争う場に向かった。しかし、それはとんだ思い上がりだった。森の戦士達はアインの目の前で次々と倒されていった。恐怖で何もできなくなったアインは、大木の上で動けずにいた。

森の戦士達の抵抗が終わると、ゴンドラ乗り達は不思議な機械で宝珠を囲った。

何をすることもできずにそれを眺めていたアインが、男達に見つかった。咄嗟に隠れるが、掃射を受け、バランスを崩して枝から落ちた。いくら身軽なアインでも、この位置から落ちれば無事では済まない。ばちばちと細い枝が身体に当たる。どんどんスピードを増し、地面が近付いてくる。衝撃に備えて身を固めたとき、誰かに抱え上げられた。

「子供じゃないか」

アインに言葉はわからなかった。しかし、マスクを外したその顔を、はっきりと記憶に刻んだ。

「どうした、フリードリヒ」

離れたゴンドラ乗り達の本隊から声が掛かる。

「大丈夫だ、害はない。子供だ」

「油断するな。何をしてくるかわからんぞ。始末したほう がいい」

「無意味な殺しまでは、することはないさ」

呟くように言ってアインを木の根元に降ろし、青年は言葉がわからないであろうアインに身振り手振りを使って「じっとしてろ」と伝えた。

「じっとしてろ、な。動かなきゃ、誰も君を傷つけない。もうすぐ俺たちはいなくなる」

しばらく時が止まったかのような感覚になった。アインはじっと青年を見つめた。

「フリードリヒ、どこだ?すぐに退却するぞ」

「ああ、いま行く」

「動くなよ。君を傷つけるつもりはない」

そう最後に念を押してから、フリードリヒは去って行った。

そして、宝珠は森から失われた。

アインの心に、憤りと恥ずかしさと懐かしさがない交ぜになった感情が込み上げてきた。

ただ、それとは全く違う感情があることにも気付いていた。 こうしてもう一度会えたことが、何より嬉しかったのだ。

「―了―」

「摂理」

また夜が来た。アインはC.C.の部屋にいた。

「ちょっとだけ待ってて。もう少しで計算が終わるから」

C.C.は端末を見ながらそう言った。人の姿に戻ったアインは手持ちぶさたになって、C.C.の端末画面を覗き込んでいた。すごいスピードで文字が流れていく。アインには文字の意味を汲み取ることが全くできない。

「んー、やっと終わったー」

C.C.が背伸びをする。端末を眺めるのにも飽きて寝転んでいたアインは、C.C.と一緒に背伸びをして起き上がった。

猫としての生活が長くなったせいか、人間に戻っても猫のときと同じ行動をしてしまう。

「これでうまくいくかもしれない!アイン」

「本当ですか?」

「コア回収装置をうまく利用して、あなたの宝珠を元の姿に戻せるはず」

ここ最近、C.C.は毎夜端末に向かって作業をしていた。ただ、アインはC.C.の説明の殆どを理解できなかった。

「コアって宝珠ですよね?」

「そう。これが最後のチャンスよ。アイン」

作戦は数日後に迫っていた。レジメントはジ・アイへの突入作戦を決行しようとしていた。この作戦が終われば、渦も、そしてそれに伴うコアの回収も必要がなくなる筈だった。

「宝珠を取り戻すことができるんですか?」

「ええ。でも危険は多いわ。正直に言うとね」

「危険なのは私じゃなく、宝珠を失っている私の故郷の森です」

強い決意を秘めたアインの目を見たC.C.は、それ以上のことを言うのをやめた。

「わかった。じゃあ説明するわ。今回の作戦の流れで私達がすることを」

一晩を掛けて、アインは宝珠を取り戻す方法の説明を受けた。

「ごめん、狭いし揺れる筈だから、頭をぶつけないようにね」

猫の姿になったアインは領いた。金色の瞳が潤んでいる。C.C.の携帯作業ボックスにアインは収まっていた。

アインは真っ暗闇の中で緊張に耐えた。暫くすると、一瞬だけ揺れが収まった。その後、轟音と共に揺れ続けた。あの黒いゴンドラが動き出したのだ。

アインはC.C.から受けた説明をもう一度思い出していた――。

「コア回収装置にはケイオシウムのエネルギーを収束させるための反転駆動装置が組み込まれているのね」

「???」

「えーごめんね、わかりづらくて。なんて説明しようかな」

「過去があって未来がある。色々な可能性に分岐しながら無秩序に未来は広がっていくの。その流れをコントロールするのが、コアを構成するケイオシウム。水の流れを制御する櫂のよ うなものね」

アインはわからないなりに額いてみせた。

「コアが制御する潮流が反転してケイオシウムのエネルギー振動が収まると、事象空間が静止状態になるの。そうすると、コアは周りの時空上にある情報エントロピーの最尤次元に引き寄せられていくの。つまり、あなたがコアの最も近くにいれば、 コアが停止したとき、世界は本来あなたが存在したであろう『世界』に向かって移動していくの。ついでに言うと、アーセナル・キャリアもこの原理を応用して自分達の世界に戻ってきてるの」

C.C.は興に乗ってきたようで、一段と早口になった。

「この現象の要はね、『情報エントロピーが最大のものに引き寄せられる』という点なの。だから機械ではなくコアの傍にいる人間、えーと、あなたは猫だからその有機体ね。とにかく生物はとても巨大な情報エントロピーを保有しているのは自明だからね。面白いと思わない?コアというエネルギーが一種の人間原理を持ってるのよ」

C.C.は自説を語り始めると止まらない癖があった。アインは必死に額いてみせる。しかし、自分の為にここまで一生懸命になってくれていることには、感謝の念しかなかった。

「だからコアが停止した世界からレジメントのメンバーは帰ってこられるというわけ。今回はそれをあなたが行うの。もちろんコアは回収できなくなっちゃうけど、あなたが帰れるのならそれでいいわ。最後の作戦だし、何より今回はコアが二つあるから、私達はもう一つのコアに引き寄せられて元の世界に戻れるはず」

「あの.....」

「なに?今の説明でわからないところがあった?」

わからないどころか一つも理解できなかったが、ただ、どうしても言いたい言葉があった。

「ありがとう、C.C.。本当に」

アインはC.C.の手を握って礼を言った。。

「えっ!なに!......うん、まあ、その好きでやってることだし、ここら辺は専門だし、やっぱり私は研究者だから」

急にまっすぐな瞳で礼を言われて、C.C.は思わず顔を伏せた。

「あー、でも作戦が成功するかどうかはこれからだから。お礼なんてまだ早いよ」

「うん、でもありがとう」

アインはぼろぼろと泣き始めた。C.C.はそれをおろおろと慰めた。

激しい銃撃音がした。小さく箱が開いて光が届いた。

「アイン、ちょっと揺れるよ!」

再び暗闇に戻ると、箱は激しく揺さぶられた。C.C.が箱を抱えて走っているのだ。

爆音が響いた。一瞬身体が縮こまる。激しい銃撃音が続いている。

揺れと銃声、叫び声、爆音。暗闇の中でアインは現実感を失いそうになる。

「コアに着いたわ。さあ、こっちよ」

外の世界では硝煙の匂いが鼻に付いた。すぐ傍で激しい戦闘が行われているのだ。

断崖に迫り出した石の玉座に、張り付くようにC.C.達はいた。

アインはついあの人を探してしまう。この作戦に参加している筈だった。もし姿が見られるのだったら、最後に一目見ておきたかった。

銃声が響く方にそっと顔を出した。C.C.はコアに向かって必死に作業しており、気付いていない。

「顔出さないで!危ないよ」

C.C.から声が掛かる。その後すぐに、C.C.は無線機に向かって話し始めた。

「もうすぐです、あと七分!」

叫びながらもC.C.は手を動かしている。

「フリードリヒが心配なんでしょ?今のがそうよ」

C.C.はアインのフリードリヒへの思いを知っていた。

「でも、もうすぐだから、じっとしてて」

アインはC.C.の背後にある構造物の上から作業を見守った。

C.C.は無線で会話をしながら作業を進めていた。この位置からだとフリードリヒの戦いも見ることができた。遠目でも彼のシルエットははっきりとわかっていた。

「レッドスローン側の確保は終わっているから、あとはこちらだけです」

C.C.が叫んだ。すると、フリードリヒは敵の竜に向かって飛び出していった。

その巨竜が抜剣したフリードリヒを巨大な顎で捕らえた。次の瞬間、爆音と共に巨竜の頭が吹き飛んだ。

アインは何が起こったのかを理解できなかった。全てが一瞬の出来事だった。

爆煙が晴れ、頭を失った巨竜の姿は見えたが、そこにフリードリヒの姿は無かった。

うまく逃げたのだ、そう思いたかった。だが、あの血溜まりの向こうにある、人のものらしき首は、確かに彼のものに見えた。

「アイン!来て!」

C.C.の声にアインは反応できなかった

「さあ来て!同期が始まる!ここに入るのよ!」

振り向いたC.C.がアインを掴む。だが、混乱していたアインはC.C.の手に噛み付いてしまう。

「痛っ!アイン!」

そう言いってアインを落としたC.C.が無線に耳に当てた。

「え、フリードリヒが......嘘......」

無線内容はフリードリヒが巨竜と共に死んだことを伝えていた。

「アイン!時間がないの。彼が命を掛けてこのコアを守ったのよ!」

C.C.の声にアインは我に返った。C.C.の足下に現れて、素直に抱き上げられた。

「悲しいよね。でも、あなたは行かなきゃいけないよ!」

アインは言葉が喋れないことが口惜しかった。

「あと十秒。ギリギリよ」

C.C.は同期装置に誂えた隙間にアインを収めた。

「バイバイ、アイン。 向こうで幸せになってね」

世界はまた、暗闇に戻った。

アインの意識はそこで一度途切れた。

目を覚ますと暗闇だった。何かが身体にまとわりついているかのように、自分の体が重たく感じられた。

暫くすると体の重みがとれて、光が少しずつ差してきた。

懐かしい森の匂いがした。仄かな星の光に照らされた故郷の森が、眼前にあった。

アインの手には宝珠がある。

夜の森はまるで幻のようだったが、確かに帰ってこられたのだ。

だがアインの心に懐かしさ、嬉しさといったものは無かった。

深い悲しみに押し潰されそうになり、暗闇の中で宝珠を抱いたまま蹲った。

目に浮かぶのは死の光景だった。愛する人の無残な死だった。

一人この世界に戻って生きることに、何の意味があるのだろう。

私は助かった。でも、あの人を失ってしまった。

例え別れることがあっても、こんな終わりをアインは受け入れられなかった。

アインは噂って鳴咽を続けていた。

その時、彼女が抱いていた宝珠が微かな光を発し、暖かな空間を彼女の周りに作り始めた。

光に包まれたアインへ、誰かが話し掛ける声が聞こえた。

「彼を救いたいの?」

不思議な声だった。少女の囁きのように聞こえるその声に聞き覚えはなかったが、なぜか懐かしい感じがした。

「ええ、もちろん!」

アインは叫んだ。

「じゃあ、救えばいいわ」

すると、宝珠の光が一瞬で増して、アインと森を包んだ。

暗闇の中、アインの目の前には宝珠があった。そこにはフリードリヒがコアを守って戦っている姿が映っている。

「どんな未来、世界だって選べる。でもそれはたった一つよ。彼を救うか、あなたの故郷を救うか」

アインは黙っていた。しかし、心はすでに決まっていた。

どちらの決断でも自分を苦しめることになるのはわかっていた。ただ、今の気持ちは一つだった。

「あなたの決断はわかったわ。彼もわかってくれるといいわね」

そう言うと、少女は高らかに笑った。

笑い声が響く中、アインは意識を失った。ただ最後に、己の手の内から宝珠が離れていく感覚だけが残った。

「―了―」

新規

新規 編集

編集 添付

添付 一覧

一覧 最終更新

最終更新 差分

差分 バックアップ

バックアップ 凍結

凍結 複製

複製 名前変更

名前変更 ヘルプ

ヘルプ