イヴリン

【死因】

【関連キャラ】

3372年 「染み」

やさしい先生と看護師さん。

窓の外のそびえ立つ大きな木。

真っ白に洗濯されたシーツ。

日の光を浴びてふわふわになった、いいにおいのする毛布。

病院の中にあるこの清潔で小さな部屋こそが、イヴリンにとって世界の全てだった。

彼女の思い出は担当医が自分を診察しているところから始まる。

自分の傍には看護師のミシェルが常にいて、何くれと世話を焼いてくれていた。いつから入院しているのかは覚えていなかった。ごく最近入院したような気もするし、産まれた時からここにいたような気さえする。長く続く治療は同じような毎日だった。

自信が患っている病気は治療法が確立されていないため、長い長い時間とたくさんの薬が必要だと聞かされていた。だからきっと、もうずっとずっと前からここで生活しているのだろう。イヴリンはそう思うことにしている。

両親はいるが、見舞いには殆ど来てくれない。

イヴリンは窓辺にぼんやりと座っていた。

「あら、イヴリン。そんなところで風に当たっていたら、また熱が出てしまうわ」

検診に訪れたミシェルに見咎められてしまう。

「あ……」

諭すようなミシェルの口調だったが、何故か怒られているような気がしたイヴリンは、俯いて出窓の小さな出っ張りからそっと降りた。

病院の外に出ることのないイヴリンにとって、この窓辺から見える大きな木が唯一の外の世界だ。あの大きな木の季節の変化を眺めながら様々な空想をするのが、イヴリンの日課となっていた。

「さ、体が冷えないうちにベッドに入りましょうね。もうすぐコンラッド先生がお見えになるわ」

「は、い……」

空想を中断させられた不満はあったが、担当医が来るのであれば仕方がない。重い足取りでイヴリンはベッドに横たわった。

「いい子ね」

まるで幼子を扱うかのように、ミシェルは丁寧にイヴリンに毛布を掛けた。

ミシェルはずっとイヴリンを担当している看護師だ。病に伏せるイヴリンの些細な変化によく気が付いて、細やかに世話をしてくれる。ミシェルはイヴリンにとっては信頼の置ける姉のような存在であった。

「イヴリン。調子はどうかな?」

間を置くことなく、担当医であるコンラッドがイヴリンの病室へとやって来た。コンラッドもイヴリンのことを当初から看続けている医者であった。

他の医者と比べれば若年に属する方だったが、とにかく治療に長い時間の掛かるイヴリンの病気に対し、根気よく慎重な治療に尽力している。さらに言えば、難しい年頃のイヴリンに対して、真剣な態度で接し続けていた。

「昨日は動機が一度、目眩は無し。精神状態は良好。熱は……無いようだね」

コンラッドはカルテを読み上げながら質問と確認を繰り返す。イヴリンのカルテには病気による症状の全てが記録されている。ミシェルが付き添い、毎日細かく記載しているのだ。

この検診の度に、イヴリンは自分が囚人のようだと錯覚した。何もできない自分の世話をしてくれているミシェルでさえも、この時ばかりは自分を監視する看守のように思えた。

毎日の代わり映えのしない受け答えをぼんやりとやり過ごそうとしていると、不意に、コンラッドの後ろにある白い壁に、何か『染み』のようなものを見つけた。

その白い壁には不釣り合いな染みがどうしても気になって、イヴリンはコンラッドの問い掛けに答えずに、その染みを凝視した。

壁の染みはどうやら黒い何かが潰れたようなものだと、イヴリンは一人で納得していた。

「イ………?どう…た?……リン、イヴリン!」

コンラッドに強い調子で揺さぶられ、イヴリンはびくりと肩を竦ませた。それと同時に我に返ったのか、呆然とした視線をコンラッドへ移す。

「大丈夫かね? 今日はここまでにしょうか」

未だ状況が理解できずに心ここにあらずといった風情のイヴリンを見て取り、これ以上の問診は無理と判断したのだろう。コンラッドは問診を中断して椅子から立ち上がった。

「あ、の……」

「どうしたんだ?」

「壁に、黒い染みが……」

立ち去ろうとするコンラッドを呼び止め、先程見た黒い染みのある壁を指差す。

「染み? そこの壁には染みなんてないわよ? イヴリン、どうしちゃったの?」

イヴリンの指差した壁を一瞥したミシェルとコンラッドは、突然訳のわからないことを口走ったイヴリンに対して顔を見合わせた。

今まで目眩や動機、高熱によう精神的な不安を口にしたことは会ったものの、何かが見えるといったような症状は無かったからだ。

「でも、その……」

しかしイヴリンの目には、確かに黒い染みが見えているのだ。必死でそのことを訴えようとするも、うまく口が回らない。それどころか、同期がしてきて息が上がる。

口をぱくぱくと必死で動かすイヴリンを見たコンラッドは、即座にミシェルに薬の入った点滴の準備を命じた。

素早く病室を出ていくミシェルを確認した後、コンラッドはイヴリンを落ち着かせるべく、再度椅子に腰掛けて検診を再開する。

「イヴリン、大丈夫だよ。すぐに落ち着くからね。さあ、目を閉じて。気持ちを楽にするんだ」

コンラッドの言うとおりにイヴリンは目を閉じる。収まらない動機に必死で耐えながら、それでも、壁にできた黒い染みのことを考える。

そのような黒い染みは、イヴリンがこの病室で生活してきた中で初めて見たものだ。あんなに目立つものがわからない筈がない。だからきっと、ミシェルとコンラッド先生は掃除の見落としを見つけた自分をからかっているに違いない。後で自分が寝ている間に掃除をして綺麗にしてしまうだろう。

動機によりうまく回らない頭で、イヴリンは勝手にそう結論付けた。

悪い方悪い方へと気持ちを膨らませていたイヴリンは、いつしか意識を失っていた。

「ねえ、聞いた?」

「聞いた聞いた。 山の向こうの施設がやられたって」

「あの悪霊め。 早く正体がわかればいいんだけど……」

「もしかして、次はここかしら」

「しっ、めったな事を言わないで!」

廊下に響く看護師達の声でイヴリンは目を覚ました。休館が運び込まれた時ぐらいしか聞くことのない、看護師達の緊迫した声。

変化のない、平和そのものな病院での日常しかないイヴリンにとって、その声は異様に重く響いた。

「悪霊……」

いつか呼んだ古い児童書でその名前を聞いた気がする。もっと幼い頃、ワガママばかり言う自分に対し、ミシェルから「いい子にしてないと、悪いお化けに食べられちゃうんだから」と、戯けた調子で言われてことがあったような気がする。

考えていく内に、イヴリンの中の『悪霊』は、診察の時に見たあの大きな黒い染みと重なっていった。

そういえば、あの染みはどうなったんだろう?

薬が効いているせいか、自由に動かない重い体を起こして、壁にあった黒い染みを確かめようとした。月明かりに照らされて青白く見える白い壁には、あの何かが潰れたような黒い染みはどこにも見当たらなかった。

意識を失う前の考えなど忘れ、綺麗な白い壁を凝視する。診察の時に見つけたのが嘘のように、そこには何も無かった。掃除したような様子も無いようだった。

気のせい、だったの?

イヴリンの背筋に怖気ともつかない何かが走る。イヴリンは思わず自分の肩を抱いた。今まで感じたことのない感覚に、イヴリンは恐怖した。

違う、あれはただのおとぎ話よ。現実に悪霊なんているわけないじゃない。

イヴリンはそう思い込むことで恐怖を紛らわそうとした。ベッドに潜り込んで毛布を頭まで被ると、必死に楽しいことを想像した。

明日のお天気はきっと晴れ。明日は調子がよくなっているから、コンラッド先生にほめてもらえる。そうだ、ミシェルに頼んで新しいお花を飾ってもらおう。

だが、楽しい想像の片隅に、常にあの黒い染みがちらついている。

眩しい太陽の光が差し込む窓辺のガラスに。微笑むコンラッドのすぐ後ろに。ミシェルが飾ってくれる鮮やかな花に。

気が付くと、イヴリンは足元の不確かな暗い森を走っていた。森の先は真っ暗で、いつまで走っても終わりがないように感じられた。

後ろからは、大きくて黒い何かがずっと後を追い掛けてくる。

時に右へ、時に左へと曲がり、出口の見えない獣道を必死で走る。草むらの影に身を潜めて黒い何かが過ぎ去ってゆくのを待つ。黒い何かは、それでもいつの間にかイヴリンの背後に現れ、再び迫ってくる。

私は一体何から逃げているんだろう。ぼんやりと霞がかかったような頭でイヴリンは考えた。

何に追われているのかはわからない。けれど、捕まってしまったらとても恐ろしいことが待っている。それだけはわかった。「いい子にしてないと、悪いお化けに食べられちゃうんだから」突然、ミシェルの声が聞こえた気がした。

「あの悪霊め。 早く正体がわかればいいんだけど……」今度は看護師の声が聞こえた。

イヴリンの頭の中を、この二つの言葉がノイズのように駆け回る。

二つの言葉に集中を削がれたのか、イヴリンは大きな木の根元に躓いて、獣道を転げてしまった。

大きな黒い何かがイヴリンに迫る。

暗い森にあってなお、間近に迫ってくるその黒さは、嫌な程に際立つ。

漆黒がイヴリンの眼前に広がり、視界を覆う。暗闇に支配されたイヴリンの目には、薄い色の何かが光っていた。

「―了―」

3372年 「薬」

「いやああああああああ!!」

イヴリンは甲高い叫び声を上げながら飛び起きた。

荒く息をついて周囲を見回す。そこはどこかの獣道ではなく、いま自分が生活している病室のベッドの上であった。

日の光が差し込んでいる。夜は明けていた。

「イヴリン!」

「どうしたの!?」

叫び声に血相を変えて、コンラッドとミシェルが入ってきた。

「ミシェル、検温の用意を頼む」

「はい!」

「イヴリン、大丈夫だからね。何があったのか話してごらん」

呼吸を落ち着けると、イヴリンはたどたどしい言葉で夢の内容を話す。

「森を……走ってて。そうしたら、黒くて大きな何かが私を追いかけてきたの」

コンラッドは黙ってイヴリンの言うことに頷く。

「私は転んで、そうしたら、黒い何かが私に覆いかぶさってきて……、そこで目が覚めたの」

全部話し終えた時、ミシェルが検温器を持ってきた。

手早く検温器を差し込まれ、熱を測られる。

「先生、発熱しています」

「熱の影響もありそうだな。少し薬を増やした方がいいだろう」

「わかりました」

コンラッドはメモに何かを書き込んでミシェルに手渡した。それを見たミシェルは再び病室を出て行く。

「イヴリン、食欲はあるかい?」

「少し、だけ……」

「それは良かった。朝食を食べたら必ず薬を飲むんだ。いいね」

「はい……」

コンラッドはそれだけを言うと病室を出て行った。コンラッドの背に、あの黒い染みが見えたような気がした。

背後で小さな爆発があった。熱風がイヴリンの髪や皮膚に当たる。

「神罰は下った……」

そう呟くと、爆破した場所を後にした。

走っていくと、薄汚いスラム街へと出た。

そこには黒っぽい衣装を着た、自分と同年齢くらいの少年少女達が待機していた。

「全員揃ったな。戻るぞ」

同じような服装の大人に指示され、それに従って全員が一定の方向に駆けていく。

「しまった。見つかった!」

前方を走っていた大人の声がした。

武装した大人たちがイヴリン達を捕まえにやって来たのがわかった。

「逃げろ!」

蜘蛛の子を散らすように細い通路を別々に逃げていく。イヴリンも方向を変えて走り出す。

どの辺りまで走ったのか。イヴリンはスラム街から離れた場所にいた。開けているわけではないが、よく整備された公園のようだった。

武装した大人が追い掛けてこないことを確認して地べたに座り込むと、そのまま身体を休ませるために目を閉じた。

「大丈夫?」

いつまでそうしていただろうか。イヴリンは突然誰かに声を掛けられた。

しまった。そう思うとイヴリンは咄嗟にその場から離れようとした。

目の前に自分より少し年下のように見える少年がいた。

イヴリンは警戒した。こんな真夜中に少年が出歩いているなんて、ひどく不自然である。

「顔色、悪いよ。ボクの家に来るかい? ちゃんとした場所で休んだ方がいい」

そう言って少年は手を差し出す。

「触らないで!」

イヴリンは反射的にその手を払い除けると、すぐに立ち上がって駆け出した。

「待って!」

少年の声が背後から聞こえたが、構ってなどいられるはずもなかった。

飛び込むようにして森へ入ると、そのまま獣道を走り抜けた。帰り道はわかっていた。森を抜け、人気のない林道に出ると、整備された道を走る。

林道の先に古ぼけた白い建物があった。

そこでイヴリンは目を覚ました。

雨音が聞こえる。窓から見える窓には厚い雲が立ち込めており、灰色のみが広がっていた。

「また。同じ……夢?」

新しい薬を飲むようになってから、イヴリンは同じような光景、同じような展開の夢に悩まされるようになっていた。

上がる火の手、爆音、そして優しい少年。場面は違うが、それだけはいつも同じだった。

薬を飲まずに隠したこともあったが、それをミシェルに見咎められてひどく怒られてしまい、それからは薬を飲む際に看護師の監視が入るようになった。

夢のことはコンラッドにもミシェルにも打ち明けなかった。言えば薬が増えるだけだと思った。

イヴリンは横になったままで、悪い想像を繰り返していた。

「もういや……」

イヴリンは毛布を被った。この悪夢を見始めた頃から、あの黒い染みがよく現れるようになった。

悪夢から抜け出せなくなったらどうしよう。薬のせいで起き上がることができなきなったらどうしよう。お父さんとお母さんに会えなくなったらどうしよう。黒い染みに全部飲み込まれたらどうしよう――。

悪いことばかりを考え続けていたが、いつの間にかイヴリンは意識を失っている。

周囲から火の手が上がり、悲鳴があちこちから聞こえる。

「やめて! 連れて行かないで!」

男の身体に縋りつく女性が、枯れた声で懸命に叫んでいた。

「安心しろ。この子は我々が貰い受ける」

小さな幼児を抱いた男がせせら笑う。

「だめ!イヴリン!イヴリン!」

「そうか。イヴリン、お前はこれから神の使徒となる」

女性はイヴリンの名前を必死で叫んでいる。イヴリンはその光景を、男の後ろからぼんやりと眺めていた。

「神を冒涜する者に死を」

男が棒のようなものを振り上げた。女性は耳に残らんばかりの絶叫を上げ、頭から血を噴出して倒れ込んだ。

それでもなお、女性の手は男の抱える幼児に向けて伸ばされていた。

「神意に従わぬから、こうなるのだ」

男が振り向いた。その顔は、主治医であるコンラッドにそっくりであった。

「イヴリン、イヴリン!しっかりして!」

誰かに揺さぶられて、イヴリンは目を覚ました。

「み、しぇる……?」

心配そうに自分の顔を覗き込んでいるミシェルと目があった。

「あぁ良かった。凄くうなされていたから心配で……」

「酷い、夢をみたの……」

「よければ話してもらえるかしら」

夢の内容を打ち明けると、ミシェルの顔から表情が消えた。

「ミシェル?」

「あ、ご、ごめんなさい。夢だもの、そういうこともあるわ」

「そう、だよね……」

「そうそう。コンラッド先生はとても素晴らしい先生よ。絶対にイヴリンの病気を治してくれる」

「うん」

「さ、まだ朝まで時間があるわ。もう少し寝てて」

一人になったイヴリンは天井を見た。薄暗い室内に、あの黒い染みが広がっていた。

「楽しい? 私が苦しむ姿を見るのは」

染みは二つの光る眼を持っていた。染みはイヴリンの呟きに答えることなく、その目を光らせているだけだった。

「―了―」

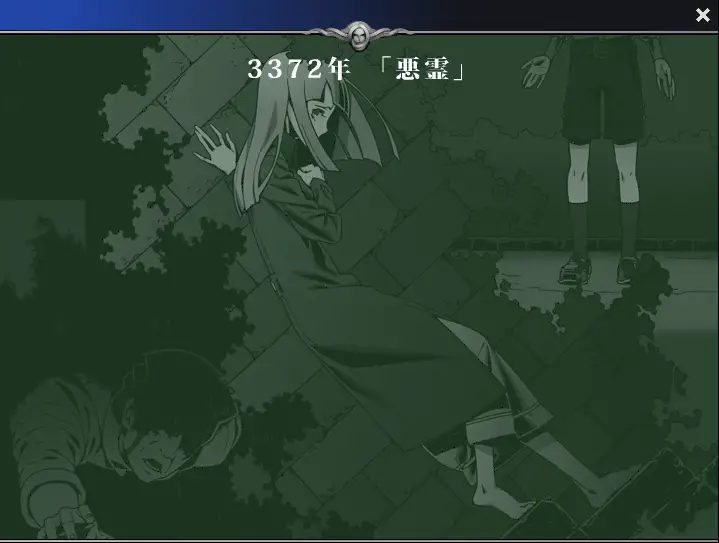

3372年 「悪霊」

人気の無い公園のベンチに、イヴリンは座っていた。

遠くの方で家事を告げる鐘の音が微かに響いている。

またあの夢を見ているのだと、イヴリンは自覚していた。

ふわふわとした感覚の中、ベントで膝を抱えて縮まるように座っていると、一人の少年がやって来た。

「また会ったね」

「そう、ね……」

イヴリンはぼんやりとしたまま少年と言葉を交わす。

「君の名は?」

少年は屈託のない笑顔で尋ねてくる。名前を聞かされたのは今回が初めてであった。

「イヴリン……」

夢だもの、教えたところでどうかなる訳でもない。そう思い、イヴリンは少年に自分の名を告げた。

「素敵な名前だね!」

「あ、あなたの名前、は?」

「ボクはヴォランド。ねえ、イヴリンはどこに住んでるの?」

ヴォランドと名乗った少年がそう尋ねてきた時だった。イヴリンは誰かに呼ばれたような気がした。

「ごめんなさい、もう行かなきゃ」

「あ、待って!」

ベンチから立ち上がったイヴリンは、急に激しい動機に襲われた。

早く行かなければ、早くここから立ち去らなければ。そんな焦燥感だけが募る。

「ごめんなさい!」

急がなければ酷い目に遭わされる。何故かイヴリンはそんな思いを抱いていた。

少年を振り切ったところでイヴリンは目を開けた。

そこは自分の病室だった。

イヴリンの夢はますます現実感を帯びるようになっていた。

いつも炎と硝煙に包まれる夢だった。でも、夢の中で出会うヴォランドという少年だけは、いつも優しかった。

イヴリンは少しだけ体調が良いからと、コンラッドの許可を得て病院の庭を散策することにした。

久しぶりに浴びる太陽の光は暖かく、そして優しくイヴリンを包み込んだ。

「気持ちいい」

病院の庭に咲いていた野生の花を何本か摘み取り、建物の中に入ろうと立ち上がる。

「こんにちはイヴリン。それ、押し花にするの?」

後ろから声を掛けられた。その声は病院に勤める少々年嵩の女性看護師の声だった。

「あ、こんにちは。そう、前のが出来上がったから――」

そう言って看護師の方を見やる。だが、そこにいたのは見慣れた看護師ではなかった。

イヴリンには看護師に黒い霧がまとわりついているように見えていた。

黒い霧はすこしずつ濃さを増すと、見慣れたその染みのようになった。二つの光る目を持つそれは、以前よりもはっきりと人の形を取っていた。

「ひっ!」

イヴリンは小さく悲鳴を上げる。

だが、イヴリンの悲鳴を聞くが早いか、染みは周囲の背景と同化するように消え去った。

看護師にまとわりついていた霞も同時に消える。

「イヴリン、どうしたの?」

呆然と看護師を見つめていると、看護師は不思議そうな顔でイヴリンに問い掛けてきた。

「な、なんでもないです……」

「そう?顔色が悪いわ。そろそろ病室に戻った方がいいわね」

看護師はゆったりとした足取りで病院の中へ入っていく。

その姿を視線で追う。一瞬だけ、看護師の服が血と泥に塗れているように映った。

「またなのね……」

イヴリンは溜め息を吐く。あの夢を見始めてからと言うもの、目が覚めていても夢の光景が現れることがあった。

コンラッドにも相談したことがあったが、不安や熱がそうさせるのだろうと言われ、薬の種類を増やさえるだけに終わっていた。

その日の夜、消灯時間も過ぎて静まり返った病院内に、叫び声が響き渡った。

寝付けずにいたイヴリンはその悲鳴で飛び起きると、何が起きたのかと廊下へと出た。

廊下は暗く、何が起きているのかわからない。叫び声が聞こえたにも関わらず、寝入っているのか、他の患者が起きる気配も無い。

それでも、コンラッドかミシェルに異変を知らせなければいけないとイヴリンは感じていた。

人気のない廊下をイヴリンは急ぐ。

医者や看護師の詰め所となっている大きな部屋まであと少しのところで、廊下に倒れ伏している人を見つけた。

「あ、あぁ……たすけ……悪霊が」

昼間の看護師だった。

看護師は顔から血を流しながら、必死で廊下を這い蹲って逃げようとしていた。その背後から人影になった黒い染みが迫る。染みは逃げようとする看護師に覆い被さる。

そのまま、看護師は悲鳴を上げることなく、動かなくなった。

「あく、りょう……」

目の前で起きた現象に固まるしかできないイヴリンが、やっとのことで発した言葉だった。

その言葉に反応したのか、染みはイヴリンの方を向いた。そして腕ののような何かをイヴリンに向かって伸ばしてくる。

「ひいいいいいい!」

イヴリンは悲鳴を上げると、必死に走り出した。

不気味に静まり返った廊下を駆け抜け、自分の病室へと入る。他の医師達が気付いたのだろうか、大きな音が下の階から響いてきた。

次第にそれは、爆発するような音に変わっていった。

イヴリンは自分の病室で毛布を被って丸くなった。

あの染みに見つかってはいけない。見つかったらきっと殺されてしまう。

額から血を流し、動かなくなった看護師の姿を思い出した。

自分のああなってしまうのではないかと怯えていると、病室のドアが開いた。

染みがやって来たと、イヴリンは身体を硬くする。

「イヴリン、大丈夫!?」

ミシェルの声だ。恐る恐る毛布から顔を出すと、ミシェルがほっとしたような表情をした。

「ミシェル、一体何が……」

「悪霊がやって来たわ。逃げるわよ」

悪霊。その言葉に、イヴリンはさっき看護師を襲った染みを連想した。

ミシェルは起き上がったイヴリンに黒っぽい色の外套を着せると、イヴリンの手を引いてどこかへと向かっていく。

「ミシェル?どこに行くの?」

「大丈夫よ。あなたは私がちゃんと守るから」

ミシェルはイヴリンの問い掛けに、答えにならない答えを返した。

ミシェルの必死さに、今現在この病院で起きている事はただならむ事なのだと感じ取った。

建物の端にある階段に辿り着いた。階段の傍には鍵の掛かった頑丈な鉄扉があり、医者や看護師以外は使用してはいけないと言われている場所だった。

ミシェルは鍵を開けると扉を開く。扉の先には下へと降りる階段が続いていた。

「降りて」

強い口調で促され、イヴリンは追い立てられるように中へと入った。ミシェルも後を追うように中へ入ると、扉を閉めて鍵を掛ける。

階段を降りた先は小部屋のようになっていた。

「ここなら安全なの?他のみんなは?」

「みんなは別のところに避難しているわ」

外からは断続的に爆発するような音が聞こえる。怯えるイヴリンはミシェルにしがみつく。

「……こわい」

「大丈夫。きっと先生が何とかしてくれる」

ミシェルはイヴリンを抱き締めると、そっとイヴリンの背中をさすった。

自分に付き纏うあの染みは悪霊だというのか。だとしたら、看護師がああなったのは自分のせいなのではないか――。

イヴリンは想像を悪い方へ悪い方へと連想していくばかりであった。

どれ程の間小部屋にいたのだろうか。不意に、夜明けを告げる鐘の音が響いた。

ミシェルは外の様子を見るために、イヴリンを残して外に出た。

ややあってイヴリンを外から呼ぶ。

その声に従い、イヴリンは外へと出た。朝日が二人を照らす。

「悪霊は?」

「もう大丈夫。誰にもあなたを渡さないから」

「ミシェル?」

ミシェルは普段とは違う緊迫した表情のまま、イヴリンにそう告げる。

イヴリンはその言葉に、お父さんとお母さんがやって来たらどうするのだろうと、不思議な気持ちになるのだった。

「―了―」

3373年 「救い」

「……です。中毒症状は――」

知らない女性の声がイヴリンの耳に届いた。

目を開けて周囲を見回す。そこは自分が暮らす病室ではなかった。

そこは牢獄のような場所で、至る処にあの黒い『染み』が蠢いていた。

イヴリンの周囲を黒衣と『染み』を纏った数人が取り囲んでいる。背格好は様々だが、全員女性だった。

その声はノイズが混じったように上手く聞き取れないが、最初に聞こえてきた声の主が集団に指示を出しているようだった。

ここは何処だろう。何で自分はこんな所にいるんだろう。

イヴリンは混濁した意識の中で、目覚める前の出来事を思い出そうとする。

病院が悪霊に襲われたあの後、夜明けを待ってミシェルと一緒に脱出しようとした。その際、病院の爆発騒ぎに気付いた都市の警備隊に保護された。

その筈だった。

「ねえ、コンラッド先生は?ミシェルはどこにいるんですか?」

イヴリンは自分を取り囲む黒衣を纏った者達に尋ねる。

だが、彼女らは何も答えることなく、ただイヴリンを気の毒そうな目で見るだけだった。

「お願い、答えて。ねえ、お願い……」

イヴリンは泣き崩れるしかなかった。この場所には親身な医者も、姉のような看護師もいないのだ。

恐ろしい場所に連れてこられてしまった。その思いだけがイヴリンの胸中にあった。

牢獄で過ぎていく時間は、只ひたすら苦痛であった。

拘束衣を着させられて身体の自由を奪われた。部屋には外の景色や時間がわかるような窓も無かった。

定期的に訪れる者はいたが、誰も彼もがあの黒い『染み』に全身を覆われており、その姿を見る度に、イヴリンは恐怖に泣き叫ぶしかなかった。

そんなイヴリンの唯一の安らぎは、夢の中だけだった。

夢の中のイヴリンはいつもの病室に似た場所にいて、ゆっくりと病気の治療をしていた。

そこにはミシェルとコンラッドもいた。病院が襲われる前の光景が夢の中にあった。

一つだけ違うことと言えば、ヴォランドと名乗ったあの少年が、毎日イヴリンの病室にやって来ることくらいだろうか。

「今日はお花を持ってきたよ。よく見えるところに飾るね!」

「ありがとう……」

ヴォランドは同じ年頃か少し年下に見える素敵な少年で、外に出られないイヴリンのために色々なものを持ってきては、彼女の目を楽しませてくれた。

何故こんなに親切にしてくれるのかはわからない。それでも、夢の中の自分は確かな幸せを感じていた。

「今は暖かい季節なんだよ。外に出る許可が出たら、一緒にガーデンを散歩しようよ!」

「そうね!」

夢の中はこんなにも幸せなのに、目が覚めれば、そこは牢獄の光景。

「あぁ……」

幸せな夢から覚めて現実に悲観し、泣き叫ぶ。何度これを繰り返しただろう。

「もう嫌……。先生、ミシェル、助けて……」

イヴリンの精神は限界にあった。これが現実であるという苦痛は、イヴリンの心を確実に蝕んでいった。

牢獄の扉が開く音で、イヴリンは目を覚ました。

めた『染み』に包まれた何かがやって来たのだと、身体を強張らせた。

「ここにいたか。手間を掛けさせやがる」

イヴリンは驚いた。その者は『染み』を纏っていなかった。さらに、その声が明瞭に聞き取れたのだ。

「あなたは誰……」

「お前がイヴリンか」

「なぜ、私のことを?」

「ミシェルって女に頼まれただけだ」

「ミシェル?ミシェルはどこにいるの?」

「知りたいか?」

男はイヴリンの言葉に短く返す。

「知りたい……。ミシェルはどこにいるの?」

「俺に付いてくればわかる。どうだ? 来るか?」

男はイヴリンに尋ねる。口調は淡々としていたが、その言葉はイヴリンにとって希望以外の何ものでもなかった。

「私はミシェルの所に行きたい!ここは怖いの!もう嫌なの!!」

イヴリンは力の限りに叫んだ。ミシェルがいる場所なら何処でもよかった。

「よし、いいだろう」

男は拘束されたままのイヴリンを無造作に持ち上げると、入り口の扉を破壊して脱出した。

そのまま、外に待ち構えていた自動車に乗せられる。

自動車から見える外の景色は暗かった。それは、本当に久しぶりに見る夜の空だった。

「どこに行くの?」

牢獄からやっと出られたという開放感と、ミシェルの所へ行けるという幸福感が、イヴリンの気持ちを高揚させていた。

「新しい病院だ。お前のミシェルはそこにいる」

男はぶっきらぼうにそれだけを答えると、あとは口を閉ざして寡黙になった。

最初こそ怖い印象の男だったが、それよりも頼もしさが勝っていた。

男に連れてこられた場所は、元の病院よりも大きな病院だった。

病院の入口にミシェルが立っていた。イヴリンの到着を今か今かと待ちわびている様子だった。

「そら、お前のミシェルはあそこだ。行け」

男はイヴリンを車から降ろした。イヴリンはその足でミシェルに駆け寄る。

「ミシェル!」

イヴリンの姿を認めたミシェルも、イヴリンの方へ駆け寄ってくる。

「イヴリン!……ああ、よかった!」

「もう大丈夫よ」

「コンラッド先生は?」

「先生もご無事よ。今は他所に行ってらっしゃるけど、すぐにこの施設に来てくれるわ」

それを聞いて、イヴリンは心の底から安堵した。

「よかった……」

全て元通りとはいかなくても、大事な先生と看護師が無事でいてくれた。それだけで十分だった。

「コンラッド先生がこちらに来られるまでは、別の先生に診てもらうことになるのだけれど、大丈夫?」

「うん、平気」

「じゃあ、これから住む部屋に案内するわ」

イヴリンは今までにない安堵を胸に、病院の中へと足を運んだ。

イヴリンが住むことになる部屋は、元の病院と同じように白く、清潔で整った部屋だった。

真っ白いシーツとふかふかの毛布、イヴリンのためにと用意されたらしいそれらは、どれも新品であった。

「もうすぐ新しい先生がお見えになるから、ご挨拶しましょうね」

「どんな先生なの?」

「綺麗な女の先生よ。腕の良さもコンラッド先生と同じくらいだって評判なの」

「そっか……」

コンラッド以外の医者に診てもらうことへの不安はあった。

だが、ミシェルが傍にいてくれるのだ。これ以上に心強いものはない。

「初めまして、ビアギッテよ。コンラッド先生が来られるまでの間、私が貴女を担当するわ。よろしくね」

ビアギッテと名乗った女医は、御伽噺から飛び出してきたのかと見紛うほどの美貌と、目を見張らせずにはおかない気品を兼ね備えていた。その立ち居振る舞いは医者ではなく、物語に出てくる高貴な女王といった雰囲気さえ漂わせている。

それ程まで優美なビアギッテに、イヴリンは何も手入れをしていない自分の姿にみすぼらしさを感じ、萎縮してしまった。

「緊張しなくていいわ。酷い場所に連れて行かれて辛かったでしょう?ここで安心して病気を治しましょうね」

ビアギッテの声は、萎縮していた心と体を優しく溶かしてくれるかのように、甘く耳に入ってくる」

「は、い……よろしく、お願いします」

「じゃあ、コンラッド先生が驚くくらい元気になりましょう」

見蕩れるように頷いたイヴリンに、ビアギッテは大輪の薔薇が咲くような笑顔で答えたのだった。

「―了―」

新規

新規 編集

編集 添付

添付 一覧

一覧 最終更新

最終更新 差分

差分 バックアップ

バックアップ 凍結

凍結 複製

複製 名前変更

名前変更 ヘルプ

ヘルプ