アリステリア

【正体】不死皇帝のために用意された傀儡の皇后。

【死因】自死

【関連キャラ】マルセウス(夫、不死皇帝)エヴァリスト(愛人)ノイクローム(救済者)

「愛慕」

| 画像なし |

思えば、私の人生は堪らなく乾いており、何の色味もありませんでした。

私は巨大帝國の主『不死皇帝』の妃となるべく教育を受け、外の世界を知らぬまま育ったのです。

先代の『皇妃』である母が亡くなり、お役目を継いだのは十三の頃でした。

皇帝廟の奥深くで祈りを捧げる陛下に仕え、その御言葉を神託として臣下へ伝える。

それが私の役目であり、それだけが、私が生きている理由でした。

そんな私の人生に変化が現れたのは、皇妃となって数年が経ったある日のことでした。

当時は少佐であった、エヴァリスト・ヴァルツという人物と出会ったのです。

彼のことを最初に知ったのは、シドール将軍からの報告でした。

有能な若い将校がおり、これからのグランデレニア帝國を背負うに値すると。その様なこと をシドール将軍が熱を込めて話す様を見て、私はある種の興味を抱きました。

そうです、初めはただの好奇心だったのです。

短い邂逅を重ねる内に、彼の野心や帝國内での地位を上げていく目的が、うっすらとですが垣間見えてきました。

そして、彼の意志の強さや短期間で栄達を重ねるその手腕に、私は興味とは別の感情を少しずつ抱いていくようになりました。きっと、自らの意志で突き進んでゆく彼が羨ましく、そして眩しかったのでしょう。

この感情を言葉で表すとすれば、それはおそらく『異性への好意』と言っても差し支えはありません。

その感情を自覚した時、私は過去の自分を顧みて、彼と比較せざるを得ませんでした。

そして、自分は自分の意志で何も成し遂げたことがない、そのことに気付かされたのです。

私は皇帝陛下に囚われている。そんなことを考えるようになっていました。

「先の話、考えていただけたかしら?」

「はい、私でよろしければ」

彼は私の言葉に躊躇いなく答えました。

「それはよかった」

彼の目には確かに私が映っていました。それだけで十分でした。

彼がどのような野心を抱いていようとも、私は彼の後ろ盾となってそれを後押ししよう。そう心に決めるに十分でした。

「私にはあなたが必要です」

この先何が起こったとしても、エヴァリストならきっと私を救い出してくれる。

彼の瞳に宿る意志に、私はそんな可能性を見出していたのです。

「光栄です」

エヴァリストが私を優しく抱き締めてきました。彼の両腕は、私をどこまでも優しく包み込みます。

高鳴る胸、今まで一度も感じたことのない高揚感。

私は、そういった感情に酔いしれていました。

ですが、私のこの感情、この大切な感情は、脆くも簡単に崩れ去っていくものなのだと思い知らされました。

私が何を考え、エヴァリストに何をやらせようとしているのか。そういったことも、私が抱いた感情も、陛下は全てを見通していたのです。

「アリステリアよ、全ては我が手の内にある。火遊びは程々にせよ」

「申し訳ありません。私は―」

「火傷をせぬうちに、手を引くがよい」

陛下はそう仰ると、私の目を見つめてきました。

ですが、陛下の目に私は映っていませんでした。陛下は私を見ながらも、私を見ていなかったのです。

エヴァリストに会いたい。私のその思いを全て塗り潰すように、陛下は私の頭を抱え込みます。

そして次の瞬間、私の意識は間に包まれたのです。

これ以降、エヴァリストと逢瀬を重ねる私の中に、『彼を殺せ』という心の声が響くようになったのです。私はいつの間にか、ドレスの裾に切れ味の鋭い短剣を携帯するようになっていました。

おそらくこれは、陛下が私に課した罰なのでしょう。陛下の所有物でありながら別の男性に気を許し、あまつさえ愛墓を抱いてしまった。そんな私への罰。

繰り返される心の声を何とか振り払い、私はエヴァリストとの逢瀬を重ねました。

彼といる間だけ、私は『皇妃』の立場を捨て去ることができ、只の『アリステリア』であることができる。

私の弱い心には、それだけが救いだったのです。

心の声に逆らい続けて、数ヶ月が経ちました。

「あの時に忠告した筈だ。アリステリア」

「陛下……」

「二度はない。それはお前が一番よく知っていよう」

陛下は感情のこもっていない声でそう告げられたのです。

私の心がエヴァリストと出会う前の、乾いたものへと戻っていってしまう。

私の力では、その流れに逆らうことはできませんでした。

数日後、エヴァリストが何者かに襲撃され、重傷を負ったとの報告がありました。

その報を受けて以降、私は彼と会うことを避けました。

賢明な彼のことです。私の行動から、私が皇帝陛下を裏切ることができなかったことに気が付いたことでしょう。

このまま私との関係を絶ってほしい。一介の将校として帝國にその身を捧げるか、いずこなりへと逃亡して欲しい。

私の必死の願いも虚しく、三ヶ月後、彼は私との逢瀬を求めてしまいました。

尖塔のバルコニーに並ぶ私達の間を、夜風が通り過ぎました。

エヴァリストは寒さに肩を震わせる私にコートを掛け、そして、私の髪を撫でながら優しく口づけをしてきました。

「陛下、貴女ですね?情報を渡したのは」

彼が私に囁いてきた言葉は、とても残酷な言葉でした。

ああ、やはり彼は気が付いているのだ。そう思いながらも、私は彼をじっと見つめることしかできません。

「貴女は私に助けを求めていた筈。それとも、全て私を落とし入れるための行動ですか?」

エヴァリストの口調はただただ囁くような声色で、本当に優しいものでした。だからこそ、却ってそれが私の存在を惨めなものにさせていきます。

いっそ怒りに任せて罵ってくれれば、そうしてくれればどれほど楽だったことでしょう。

「選択肢など、私には初めから無かったのです。生まれ落ちてから、そして死ぬまで」

私は今にもこぼれ落ちそうな涙を堪え、彼を見つめます。

「私ならその軛から逃してあげられると申し上げた。それは奢った気持ちからではありません」

彼はどこまでも私に対して誠実でした。ですが、もうここで終わりなのです。

「もう遅いのです……」

そう言葉を洩らした次の瞬間、尖塔に衝撃と爆音が響き渡りました。

尖塔全体が大きく揺れ、赤い光が視界の端に映ります。

ああ、始まってしまいました。私が何をどうしようと、彼がここへやって来た瞬間から、この運命は決まっていたのです。

「ここは危険です。さあ、こちらへ」

なおも彼は私を助けようとしてくれました。ですが、私の精神はもう限界を迎えています。

脳内に響き渡る『殺せ』という心の声は、私を飲み尽くしていたのです。

私は心の声から逃れるようにエヴァリストの腕を振り払うと、彼との距離を置きました。

「陛下、私の誠心に変わりはありません。ご事情は後で伺います」

「もうよいのです……もう終わりです」

私は目を閉じて頭を振ります。

「皇妃が正しい。終わりだ、エヴァリスト」

協定審問官の声がバルコニーの入り口から聞こえてきました。

咄嗟にエヴァリストは私を庇うように立ち位置を変え、剣を抜きました。

この尖塔で何が起こっても、彼に戦う手段さえ渡しておけば、彼は生き残ることができる。

例えそれによって私が彼に切り伏せられたとしても、彼だけは生き残ってもらえる。そう判断して、彼には皇宮内での帯剣を許していました。

「貴様が塔に火を放ったのか?」

「それはどうでもいい話だ。それよりも、お前は皇妃を守れるのかな?」

協定審問官の視線は私に向けられています。その目は「早くエヴァリストを刺せ」とでも言いたげです。

元々そういう手筈だったのですから、審問官がそのような視線を送るのも当然です。

ですが、私は審問官の視線から逃れ、バルコニーの欄干に立ちました。審問官の目が一瞬だけ驚くように見開かれましたが、すぐに元に戻りました。

「陛下、おやめください!」

エヴァリストが声を荒げます。

「さようなら、エヴァリスト」

私はそのまま欄干から身を投げ出しました。

エヴァリストは片腕を伸ばして私を助けようとしてくれましたが、結局は審問官によって叶わなかったようです。

それでよかったのです。私という枷が無くなれば、彼は生き延びることができるのです。

ああ、でも本当は……。貴方が私に囁いてくれた言葉に縋りたかった。貴方の言葉を信じ、貴方と一緒に新しい道を歩みたかった……。

皇帝陛下の傀儡としてではなく、一人の女として貴方に出会いたかった。

漆黒の死に向かっていく私は、そう願ってしまったのです。

「―了―」

「衝動」

| 画像なし |

不気味なまでに静まり返った豪奢な部屋に、私は一人で佇んでいました。

常時であれば皇帝陛下がお傍におられるのですが、それもありません。

不思議に思った私は、陛下を探すべく部屋の外へと足を踏み出しました。

部屋の外に続く明るい回廊も、部屋の中と同じように静まり返っています。

「陛下…………?」

私は回廊を進んでいきます。この建物はとても広く、決して一人では行動しないようにと陛下に言いつけられていました。

ですが、陛下を見つけるため、私は普段ならば立ち入ることのない場所まで入り込んでしまいました。

回廊の中にあった閉ざされた扉を開けると、薄暗い回廊が先に続いていました。私は恐る恐る進んでいきます。

すると、回廊の奥から光が漏れているのが見えました。

私は好奇心と恐怖が綱い交ぜになった心のまま、光に向かって進みます。

光が漏れ出る部屋へと辿り着き、そっと中を覗きました。そこにあったのは、部屋の奥まで並ぶガラス質の筒。そして、その中に納められた幼い少女。

その少女の顔は、私が毎日のように鏡で見ている顔でした。

「フフ……」

恍惚とした笑みを浮かべ、ガラスの筒を撫ぜる陛下がいらっしゃいました。

あんな顔をした陛下を見たのは初めてです。咄嗟に、この人は陛下ではなく、別の何か危険なものなのだと、本能でそう思わざるを得ませんでした。

激しい混乱と嘔吐感が私を襲います。臓腑に焼き石を押し付けられたかのような熱さと痛み。

叫び出しそうになるのを必死で堪えました。ここで叫べば、きっと私は……

「アリステリアよ」

「ひいっ!」

陛下は部屋の奥にいらっしゃる筈なのに、突然背後から陛下の声が聞こえてきました。その声に私は悲鳴を上げてしまいます。そしてそのまま、筒のある部屋の中へと足を踏み入れてしまいました。

「お前は見てはならぬものを見てしまった」

「やめて!来ないで!!いやあ!」

私は振り向くことなく走り出しました。どこかに別の出入り口があると、勝手にそう思いこんで。

あちこち走り回った私は、ガラスの棺のようなものが置かれている場所に辿り着きました。

棺の中には、美しく齢を重ねた老婆が眠るように安置されていました。

ですが、こここそがこの部屋の最奥であり、行き止まりだったのです。

追い詰められた私は、ついにその場にへたり込んでしまいました。

ゆっくりとしたヒールの音が響き、ついに陛下のような何者かがその顔を覗かせます。

「いや、助けて、助けて!マルセウス!お願い助けて!」

「おやおや。私に助けを求めるとは。愛い奴よな」

「違う、違う!貴方は陛下じゃない!近寄らないで!」

本物の陛下がどこかにいらっしゃる筈だと、私は大声で階下に助けを求めました。

頭のどこかでは、目の前にいる陛下の顔を持つ何者かこそが不死皇帝マルセウスであると認めながらも、私は救いを求めて叫んだのです。

陛下の顔を持つ何者かが私に向かって手を伸ばしてきました。

その手を払い除けようにも、もはや身体が動きません。

「ああ、かわいそうなアリステリア。お前には期待していたのだよ」

「離して!」

陛下の皮を被った化け物が、私の首を掴みました。

「な、あ、お ……ぐ、げ……」

もはや叫ぶことさえできず、耳を塞ぎたくなるような自らの汚らしい鳴咽を聞きながら、私は意識を閉じたのでした。

「げほっ……」

酷い咳と共に目を開くと、私は漆黒の空間にいました。

呼吸が上手くできず、ひゅうとか細い音が喉から鳴ります。

「真実とはかくも残酷だ」

凛と張り詰めたような、声色には不釣合いなまでに落ち着いた少女の声が、私の耳に届きます。

先程の恐怖しかない光景は、一体何だったのでしょうか。

「あれは過去のお前の姿。と言っても、正確にはお前と同じであった存在が見たものだがな」

声にならない私の疑問に、少女の声は答えます。

「お前は造られたのだ」

その少女の言葉は、私の頭にすんなりと染み渡りました。

あの恐怖の光景は現実なのであると、私の頭は感情とは別に、完全に納得していたのです。

「私は、私は何のために生きて……」

「さて。それを見つけたくば、己の心に問い掛けてみるのだな」

「問い掛ける……」

少女の言葉を反芻するうちに、私の意識は再び闇に飲まれていきました。

美しい音楽が謁見の間に鳴り響いています。

脇には盛装に身を包んだ将軍や政治家達が、控えるように縦列していました。

誰もが沈黙する中、私は玉座の遥か先にある荘厳な扉をじっと見つめています。

音楽が佳境に入ったところで、扉が重い音を立てて開きます。扉の向こうには、若い一人の将校が緊張した面持ちで立っていました。

扉が開ききると、彼はゆっくりと玉座へ向かって歩を進めます。

そうして、音楽が鳴り止むのとほぼ同時に、玉座の前に辿り着きました。

彼は隙のない動作で膝を突き、頭を垂れます。

私は立ち上がると、階段を降り、彼の前に立ちました。

そして、傍に控えていた従者から真新しい階級章を受け取り、高らかに宣言しました。

「エヴァリスト・ヴァルツを元帥に任命します」

エヴァリストはその言葉を合図に立ち上がりました。私は、元帥用に新たに誕えられた彼の軍服に階級章を取り付けます。

脇に控えていた将軍や政治家達から盛大な手が響き渡りました。

真新しい階級章を誇らしげに輝かせ、エヴァリストは私に柔らかく微笑みかけたのです。

その日の晩、私は一人で尖塔の一室から夜空を眺めていました。

ふと、扉の向こうから、部屋の前で警備にあたる護衛騎士とエヴァリストの声が聞こえてきました。

「遅くなりました」

程なくして、護衛騎士の許可を得たエヴァリストが静かに部屋へと入ってきます。

こうして彼と私的に会うのは、数ヶ月ぶりでした。

「公務、大儀でした」

「改革せねばならぬものが山とある現状です。この程度のことで音を上げていては、何事も成し遂げられませんから」

「頼もしいことです。私も、負けてはいられませんね」

不死とまで称された皇帝が崩御してから幾年。私達は逢瀬の間だけ、ありふれた恋人同士のように会話を交わすようになりました。

そんな空気を払うように、エヴァリストは私に向き合い、式典の時のような緊張した面持ちで私を見つめてきます。

「陛下、一つよろしいでしょうか?」

「ええ、なんなりと」

エヴァリストは一つ咳払いをすると、私の手を取り、真摯な声で告げたのです。

「必ずや、帝國に勝利と平穏を」

「期待しています、エヴァリスト」

そうして、私は彼に静かに寄り添い、目を閉じたのです。

目を開けると、再び暗闇の中にいました。

先程まで見ていたものは、私の夢だったのでしょうか。

あまりにも断片的で、あまりにも不確かな光景でした。

「あれは、お前の可能性だ」

「あの先はどうなったのですか?」

可能性とは何かという疑問よりも先に、エヴァリストとそれに寄り添う私があの後どうなったのか。その先を知りたいと、漠然とした思いを抱きました。

「知りたいか?」

「あれが正しい世界なのですか?」

「さて、どうだろう。お前が辿る可能性のうちの一つかもしれない。あるいは幸せな夢だったかもしれん。もしくは、残酷な悪夢の前段階かも」

少女の言葉は哲学的なようで、しかし意味のない。そんな印象を受けました。

「どれが真実でどれが偽りか。全てを正せばわかることだ。そうだろう?」

少女の言葉一つ一つに、私の中から少しずつ、生来の衝動ともいうべき知的欲求が沸き上がってくるのです。

「私は……、私は真実を知りたい」

ついに私は、そんなことを口にしていました。

「それが、かの皇帝に植え付けられた偽りの衝動であってもか?」

少女の言葉が胸を締め付けます。

「今の私を突き動かすものはそれしかないのです。それしか……」

たとえ偽りだとしても、衝動は確かに私の心の中にあるのです。それを否定すれば、今度こそ私は意識を霧散させてしまう。

そんな気がしていました。

「ならば、我らと共に因果を正そう。真実を追い求める者よ」

漆黒が光に塗り潰されていく。この光こそが、私を真実へと導いてくれる。

私はそう思うことにしたのです。

「―了―」

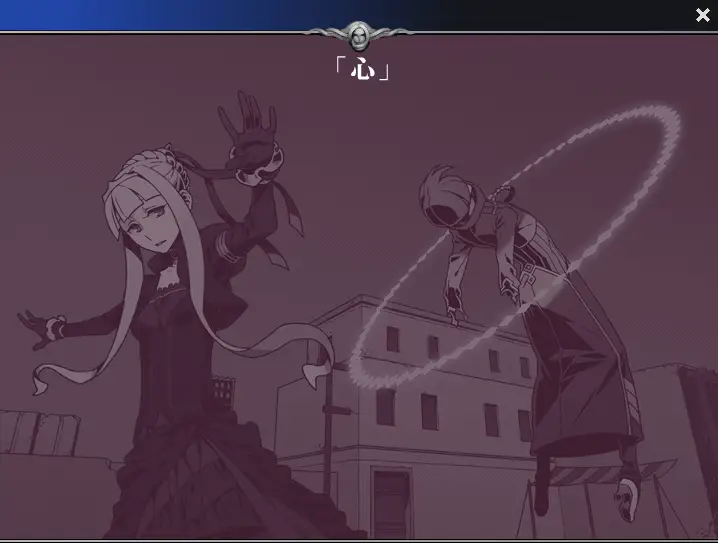

「心」

「アリステリアよ」

まだ幼さの残る声が聞こえます。その声に眼を開けると、真っ白な少女が微笑みを浮かべていました。

周囲は漆黒に覆われ、私と少女だけが、浮かび上がる様に存在を形作っています。

「ご苦労だった。例のものは手に入ったか?」

「はい、ノイクローム様」

私は両手を水を掬うような形にします。すると、私の手の中に真珠のような球体が現れました。

ノイクローム様は球体を見ると満足そうに頷きます。

「これでまた一つ、因果は正された」

白い球体がノイクローム様の言葉と共に虚空へ浮かび上がります。

そして、ノイクローム様が持つ杖の中へと吸い込まれていきました。

「ノイクローム様、あの球体は一体どういったものなのですか?」

「君は知りたがりだな」

「私達が集めているものの正体を知っておけば、今後の回収も容易になるかと」

どうにも私は、知的欲求を満たさねば満足できない性質なのです。

ですが、これもあの皇帝が私に科した呪縛であると思ってしまうと、精神的な疲労が心を覆います。

「この球体はな、歪んだ因果が消滅する際に発したエネルギーが結晶化したものだよ」

ノイクローム様の言葉に、この球体を取得した時のことが思い出されました。

私はとあるエンジニアを追い、ミリガディア王国のスラム街に顕現しました。

スラム街には、対象が製造したと思しき毒薬が散布されていました。

人々は苦しみ、藻掻き、そして己の顔を苦悶と絶望の色に染めながら絶命しています。

ですが、これはこの世界の歴史で決定された事柄。私達が因果を歪める者を断罪したとしても、決して救済されることはないのです。

最初の頃は、このような人々の死を見る度に心が痛みました。しかし今では何も感じません。それは『一刻も早く歪みの原因を絶ち、世界を正しい姿に戻すべく行動する事こそが最良なのだ』という結論に達したのもありますが。

地獄絵図のようなスラム街を動き回り、私は対象であるエンジニアを探します。

「アリスちゃん、住居や酒場は駄目だったよ」

頭上から声が聞こえてくると、私の前に仮面を着けた一人の女性が降り立ちました。私と共に対象を追うベロニカです。

「そうですか。やはり、人の身として顕現すると難しいですね」

「仕方がないね。仮初とはいえ、実体を得ると現世界の法則にどうしても縛られてしまう」

「地道に行動するしかありませんね」

「じゃあ、私はスラムと都市の境に行ってみるかぁ」

「私は視界が広く取れる場所を探します」

ベロニカと別れた私は、開けた場所へと向かいます。

路地の一つを曲がったところで、胸を貫かれて絶命している男性の死体を二つ発見しました。

そこかしこに残る戦闘跡に両者の覚悟が見て取れましたが、彼らの命を奪ったのは互いではなく、第三者の攻撃であるように見受けられました。

その第三者は私達が追う対象なのか、それともノイクローム様が追跡していた『違えた者』なのかは不明ですが。二つの遺骸を横目に、私は更に歩を進めます。隻腕となっている片方の遺骸の先に、真新しい血痕が続いているのを発見したのです。

血痕を追っていくと、何者かの声が聞こえてきました。

「……あんたも、思うがままになる未来が欲しいのかい?」

「誰も知らない、見たことがない世界。オレが求めるのは未知だ。オレが生きているということだけが確定していればいい」

私は音を立てぬよう注意しながら歩を進め、対象の姿を確認します。

赤色の髪をした、右腕を失った痩身の男。それが私とベロニカが追う対象でした。

対象は倒れている一人の少年に対して、何かを施しています。

私は神経を集中させて対象を凝視します。軽い頭痛と共に、対象が両腕を無くした状態で絶命している姿が重なって映り込んできました。

この姿こそが、対象が本来辿った事象。

私はゆっくりと虚空に手をかざします。対象は少年を《渦》のようなものが出現する装置に運ぼうとしており、こちらに気付く様子はありません。

私の腕から淡く輝く白い鎖が出現します。鎖はもう一つの対象、両腕を無くしている対象の周囲を取り囲むと、一つの因果を引き寄せます。

その因果の中では、輝く金の髪に威厳のある刺青を背負った青年が、銀の剣を構えていました。

鋭い一撃が対象を襲うのが見えます。私はその斬撃を鎖で手繰り寄せました。

私はノイクローム様から、『どこかで生きている私』を犠牲にすることで正しい因果を手繰り寄せる力を授かっていました。

「お前は因果の歪みそのものだ。それ故、正しき流れに戻ろうとする因果を引き寄せ易い。ある意味、その力は私よりも優れている」

「私は間違った存在であると、ノイクローム様はそう仰るのですか?」

「それは是であり否である。お前という稀有な存在は、世界を正しき道に収束させるためにある」

ノイクローム様の言葉は酷く抽象的でしたが、私という歪な存在に対して、世界に存在する意味を与えてくださったことは確かなのです。

少年を運ぶ対象を襲う銀の閃き。それが対象の左腕を切り裂いた瞬間、因果は収束を始めました。

狼狽する対象は必死でその胸に抱いたケイオシウム結晶に縋りつき、《渦》のような光を発する装置の中に転がり込んでいきます。

「逃がさない。アリスちゃんは少し休んでて」

私の背後からベロニカが現れると、鎖の残滓を掴んで走り出しました。

「頼み、ます……」

対象を追ってベロニカがその装置の中へと飛び込みました。同時に、この歪んだ世界の崩壊が始まります。

早く追い掛けなければならないのに、私の心を私の死が覆います。私はその場に崩れ落ちるようにして膝を突いてしまいました。

首が熱い。焼けるような熱さと共に、頭の天辺から冷たくなっていく感覚がありました。

そのまま視界が暗転しかけましたが、ひゅうと一息吸うと、すぐに目の前の風景が戻ってきます。

私は力を振り絞って立ち上がると、装置の中へ飛び込みました。淡い色彩が渦巻く空間を、ベロニカに繋がる鎖を頼りに進みます。

不意に、目の前が白い光に覆われました。ベロニカが対象を見つけたのでしょう。

「見つけた」

ベロニカの声がします。私は対象の背後に立ち、退路を塞ぎます。

「なんだ、貴様ら」

「お前の因果は、聖なる騎士と御使いの力によって正される」

対象の持つケイオシウム結晶に亀裂が入っているのが見えました。亀裂は凄まじい勢いで拡大しています。そして、さほど間を置くことなく、そのケイオシウム結晶は砕け散りました。

ケイオシウム結晶が最後に映し出したのは眼鏡をかけた若い女性。これが何を意味するのかは、私にはわかりませんでした。

「事象は収束し、お前の因果はこれで終わる」

私は対象に言葉を投げかけます。それを合図に、ベロニカの鈍器が対象の脳天を砕きました。

脳漿と血が飛び散る代わりに、泥のような液体が対象の頭から溢れ出てきます。液体は対象の身体を覆うと、球体の形へと収束しました。

完全な球体になる頃には、真珠のような輝きを放っていたのです。

男の死によって作り上げられた球体。それがノイクローム様の持つ杖の中に納まった球体でした。

「この球体は世界を消滅させる程の熱量を持っている。だが、一つだけでは因果を完全に正しいものへと戻すことはできぬ」

ノイクローム様は私の目を真っ直ぐに射抜きます。

「アリステリアよ、お前の願いはなんだ?」

「私は正しき歴史を知りたいです」

「お前の願いと私の願いは同じだ。全ては正しき世界を取り戻すため」

「そして、混沌に終止符を打つため」

私は今まで以上に張り詰めた声を出しました。

ノイクローム様はその言葉に大きく頷きます。

「さあ、次の歪みを正そう」

「は、い……」

私の意識が少しずつ薄らいでいきました。次に降り立つ世界はどのような場所なのだろう。

そんな思いを胸に、私は迫り来る闇に身を委ねたのです。

「アリステリア」

懐かしい声が私の頭に響きました。

その音が私の名前であると認識し、目を開きます。

女性とも男性とも取れるような、端正な顔立ちのお方が視界に入ります。

「陛下?」

「こちらを見ておくれ、アリステリア」

「私はずっと貴方だけを見ています。陛下」

なけなしの感情を振り絞り、私は不死皇帝としてグランデレニア帝國を統治されている方の頬を撫でました。

そうすることで、彼が非常に満足すると私は知っているのです。

「ああ……」

陛下は私の言葉に微笑みを返されると、強く強く私を抱き締めました。

(ノイクローム様も随分と残酷な試練を課される)

そのような思いを抱きつつ、私は皇帝陛下を抱き締め返したのでした。

「―了―」

新規

新規 編集

編集 添付

添付 一覧

一覧 最終更新

最終更新 差分

差分 バックアップ

バックアップ 凍結

凍結 複製

複製 名前変更

名前変更 ヘルプ

ヘルプ