エイダ

【死因】自爆

【関連キャラ】

3394年 「新女王」

「ふう……」

少女は小さく溜息をついて、その小さな体には大きすぎる玉座に腰を下ろした。年の頃は十代の前半に見える。まだ幼さの残るその端正な顔には、疲労の色が見えていた。

「よく頑張りましたね、アレク。いえ、もうアレキサンドリアナ女王陛下とお呼びしなければなりませんね」

傍らに控える女性が、少女をいたわるように優しく声を掛けた。

「……もう、そんな風に呼ばないで。エイダにはいつも通りアレクと呼んでほしいわ」

エイダと呼ばれた女性は、わざとしかつめらしい顔をして首を振った。

「そうは参りません、陛下。周りの者に示しがつきません」

その仰々しい顔にアレキサンドリアナは目を丸くし、続いてくすくすと笑い出した。それにつられてエイダの顔も綻びる。

少女の名はアレキサンドリアナ。若干十二歳にして、昨日までは連合国の盟主たるルビオナ王国の第一王位継承者だった。そして本日、正式に王位を継ぎ、ルビオナ王国女王となったのだ。

その傍らに控えるエイダ・ラクランは、アレキサンドリアナより八歳年上だ。こちらも、二十歳という若さにして、ルビオナが誇る装甲猟兵『オーロール隊』に所属する腕利きの戦士である。エイダはアレキサンドリアナが幼い頃から、彼女の護衛として、また、よき話し相手として側に仕えてきた。だが、それも本日をもって終わりを告げることだろう。

先の女王アウグステの急死は王国に混乱をもたらした。息女であるアレキサンドリアナはまだ十二歳。帝國との戦争が激化し、連合国内の連帯にも乱れが見えるこの時期である。先王が文武双方に秀でていただけに、少女の双肩に国の運命を乗せるのはあまりにも危険だった。

だが、貴族達の様々な思惑と、他に有力な候補が居なかったという理由で、結局はアレキサンドリアナが王位を継ぐこととなった。もちろん、幼い少女が国政を動かすことなどできない。執政は周りの有力公家が行い、少女は奉られるだけの存在であった。

「でも」

アレキサンドリアナは小さな、しかし力の籠もった声を出した。

「私はなるべく犠牲を少なくしたいのです。エイダ」

「陛下……」

「確かに、私には力も知識もない。大部分は大臣やその他の官僚が決めてしまうでしょう。ですが、私にできることが、きっとあると思うのです」

そう言うアレキサンドリアナは、幼いながらも女王の顔となっていた。

エイダはアレキサンドレアナの決意に胸を打たれた。そしてそれまでの親しげな態度を改め、膝をつき、

「陛下の決意、エイダはしっかりと承りました。不肖の身ではありますが、微力を尽くして陛下を支えてまいります」

そう言って深く頭を下げた。一瞬戸惑ったアレキサンドリアナだったが、すぐに表情を引き締め、精一杯威厳のある声を出した。

「ありがとう、エイダ。これからも私のために励んでくださいね」

それは、歴とした王と臣下の姿だった。二人はこの時を以って、長年共に生きてきた姉妹のような関係を脱却したのだった。

「そのためにも、私は一刻も早い戦争の終結を望みます。たとえそれが講和であっても……。エイダ、それは可能でしょうか」

女王の無垢な瞳を迎えられたエイダば、難しい表情を浮かべた。

「今のままでは無理でしょう。帝國は恐ろしい野心を持った国家です。貪欲な彼らは、どこまでもその版図を広げようとしています。今の状況で講和など、彼らは到底を飲まないでしょう」

「そうですか」

少女の顔に落胆が浮かんだ。エイダはその純粋な思いに深く共鳴した。しかし、政治は感情とは分離した世界だと、エイダは理解していた。

「なぜ、彼らは争いを求めているのです?」

「彼らの戦争の理由は、自ら戴いた不死皇帝とやらの勅命だとうそぶいています。曰く『地上を平定して黄金時代を復活させる』と。野蛮な彼らは死んだ皇帝の名を借りて、民衆をその戦争の熱狂に駆り立てているのです」

「説得の余地は無いと」

「はい。彼らの野蛮さと戦争を欲する姿は、渦が無くなった今、より明確になりました。かの国の建国の過程を見てもそれは明らかです」

「しかし、民衆が苦しんでいるのです……」

「帝國に敗北すればより苦しむのです。我々ルビオナが連合王国としてここにあるのも、彼らの野望、妄執を食い止めるためだとお考えください」

エイダは軍人であった。しかしその部分をアレキサンドリアナに見せたことはなかった。今は臣下として、軍人としての本分を語っていた。

「わかりました」

幼い新女王は落胆で肩を落とした。自身の未熟さをたしなめられた気分だった。しかしそれでも、アレキサンドリアナは戦争を止めたかった。

エイダは落ち込んだアレキサンドリアナの顔を見て胸が苦しくなる。精一杯慰めようと、手を肩に置いて優しく語り掛けた。

「ですが、こちらが優勢になれば帝國も和平に応じるかもしれません。我が国には堅固な要塞もあります。彼らの意気を挫くことも不可能ではありません」

「多くの人が苦しみますね。きっと」

「犠牲はつきものです。陛下」

「ただ、皆を苦しめるとは思わないで下さい。王国のために戦う兵士は皆、大義を理解しています。私を含め」

あらためてエイダは女王の手を握りしめた。

「陛下は、我々兵士が安心してその大義に尽くせるよう振る舞ってくださればいいのです」

これを求めるのは酷なことだとエイダは分かっていた。しかし、女王になるということの意味を理解してもらわなければならなかった。

「わがままを言いました。あなたたちは、よく頑張ってくれているのに」

「いいえ。もったいないお言葉です。陛下の和平の想いが1日も早く実現する様、我々一同、命をかけて奮闘致します」

「ありがとう、エイダ」

「陛下、今日はお疲れでしょう。早めにお休みください。明日からは御政務もございます」

「そうさせていただきます。エイダ、また来てくれますか?」

「陛下がお望みとあれば、いつ如何なる時にも参上致します」

エイダはそう言うと、頭を深く下げて、女王の居室を後にした。

「ありがとう、エイダ。どうかあなたも無事でいて……」

そう呟いたアレキサンドリアナの声は、エイダの背中には届かなかった。

即位後初めてのオーロ-ル隊への謁見が行われる日、エイダ達隊員は礼服に整え、王宮で待機していた。

「どうした。浮かない顔だな」

同じ隊に所属するフロレンスが声を掛けてきた。彼女は同い年の親友であり、戦闘でのパートナーでもあった。装甲猟兵はその特性として武装は豊富だが視覚や行動に制限があった。それをカバーするために、戦闘中は常に二人で行動する。その結びつきは非常に強固だった。

「陛下と話をした。とても苦しんでおられる」

「まだ幼い。仕方の無いことだ」

フロレンスは感情を込めずに言った。

「私にできることなど何もない」

「かもしれんな。だが、彼女の代わりに戦うことはできる」

「……そうだな」

オーロール隊は本来王宮付きのエリート部隊であり、前線に出ることは殆ど無かった。しかし帝國の攻勢が強まり、トレイド永久要塞へと到達したため、彼らも恒久的に派遣されることとなった。そのための、出陣式を兼ねた閲兵であった。

整列の号令が掛かり、オーロ-ル隊の面々が並んだ。隊長の号令の下、敬礼を行う。

現れたアレキサンドリアナ女王の表情は凛としていた。

その顔を見て、エイダは少しの安心を感じると共に、自らの戦いへの思いを強くした。

「―了―」

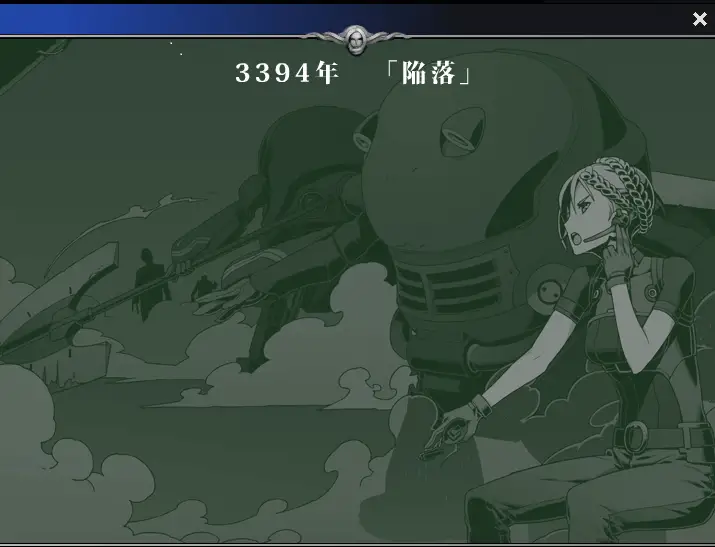

3394年 「陥落」

「着弾を確認。誘爆を起こした左舷がが傾いています。高度30アルレに低下。落ちます!」

エイダの通信機に観測班からの損害判定が届く。エイダら装甲猟兵の打撃が、ついに帝國の巨大戦艦を捉えた。甲板から煙を上げて、ガレオンがゆっくりと落ちていく。まるで巨大な龍が地面に降り立つように、ガレオンは地に落ちた。その鈍い重低音が、装甲服の中にいるエイダの体をも震わせた。

「重砲班はそのまま追い討ちをかけろ。アルファ中隊とベータ中隊は墜落地点で接敵するぞ」

間髪を入れずに隊長のボールス大佐から指令が届く。

「フロレンス、行くぞ」

「了解」

エイダたちアルファ中隊所属のメンバーは、隊長と共に速度を上げて墜落地点に向かった。

戦局は混乱を極めていた。

ガレオンの砲撃は止んだが、既にトレイド永久要塞は多大なダメージを受けており、一部の帝國歩兵は要塞内部へ進入していた。帝國の後続部隊はガレオンが落ちてもまだその進撃速度を緩めていない。墜落したガレオンは要塞の手前、前線の真ん中に不時着する形になっていた。要塞の外でガレオンに対する機動作戦を行っていた装甲猟兵は、墜落地点を確保して帝國軍の進撃を食い止める作戦に移った。

エイダの眼前にガレオンに随伴する帝國の歩兵団がいた。エイダはトリガーを引き、彼らを蹴散らす。血煙が上がり、歩兵団は総崩れになった。帝國軍は反撃もせずに散り散りとなって退却を始めた。奇襲の形で現れた装甲猟兵の火力に、士気の落ちた帝國軍は圧倒される形となった。

フロレンスが射界を確保するために、エイダの前に出てくる。

「近付き過ぎるな」

「わかってる」

エイダはフロレンスに注意した。装甲猟兵は火力と機動力を生かしたヒットアンドアウェイを戦術の基本としている。視界が悪く、小回りの利かない装甲猟兵は、歩兵による肉薄攻撃を最も注意しなければならない。

「歩兵の排除を確認。相手は総崩れだ。いけるぞ」

フロレンスはエイダを急き立てるように言った。

「焦るな、隊長を待て」

装甲猟兵の中隊は、二機ずつのペアを四つ、計八機で構成されている。それぞれのペアは距離を取って作戦行動を行う。アルファ中隊の左翼を担うフロレンスとエイダは、他の機よりもかなり前に出てしまっていた。

「敵は下がった。早くガレオンを確保すべきだ。もう甲板までこちらの軍勢が辿り着いている、乗り遅れる気か?」

「落ち着け、フロレンス」

エイダはフロレンスの興奮を諌めた。二人とも初めての実戦ではなかったが、ここまでの大規模な攻防は経験したことが無い。その上、ガレオンという強大な敵を自分達装甲猟兵の活躍によって落とすことができた。その僥倖の興奮は当然自分にもあったため、フロレンスの言動も理解できた。しかし、だからこそ冷静になればと、エイダは己を律していた。

「好機を掴み損ねる気――」

フロレンスの言葉が終わる前に、ガレオンの甲板で重砲部隊の砲撃による大きな爆発が起こった。

「焦る必要はない。敵はもう終わりだ」

エイダはそう言って、隊長機の前進を待ってからガレオンへと進んだ。

アルファ中隊は隊列を乱さず、帝國の歩兵達を倒しながらガレオンへと近付いていった。この場所をオーロール隊が確保すれば、確実に帝國軍を押し戻すことができる。そう確信する戦いだった。

「甲板の煙が見えるか?エイダ」

フロレンスの声を聞き、小さな前面モニターに映るガレオンを見る。ガレオンの甲板から紫の煙の筋が幾重にも漏れ出していた。しかし、甲板で行われているであろう戦闘の様子までは見えない。

「毒ガスか?帝國ならやりかねんが……」

「ただのガスにしては、動きが奇妙だな」

その紫の煙に何か禍々しい印象を受けてたエイダは、通信を隊長へと切り替えた。

「隊長、甲板の様子がおかしいです。慎重に近付きましょう」

「ここからは見えんが……」

通信が途切れ、雑音が入る。

「どうしました?隊長」

通信機の向こうでマシンガンの発射音が断続的に響いている。

「……敵だ!なんだこれは……馬鹿な……」

ボールス大佐らしからぬ声にエイダは危機を感じ取り、すぐさま応援を約束した。

「隊長!そちらに行きます」

「フロレンス、中央に敵だ。体調が応戦中。援護に向かうぞ」

エイダが応援に向かうために声を掛けると、フロレンスが返答した。

「待て、エイダ。周りをよく見ろ!」

フロレンスの声を聞き、エイダは不器用に機体を左右に揺らしてモニターを確認する。

そこには赤黒い何かが蠢いていた。

「敵か?」

「……違う、死体だ!帝國兵も我が軍も関係ないぞ」

モニターに映った赤黒い何かは、血塗れの人間だった。砲火で体を激しく損傷している人間が、ゆっくりと立ち上がって自分達の方に近付いて来る。それは前方だけでなく、囲むように現れた。明らかに自分たちに取り憑くように向かってきている。

「クソッ!」

フロレンスは接近戦闘用の戦斧を取り出して振り回した。エイダの側面でべちゃりという何かが潰れる音がした。

「足下にもいるぞ!気をつけろ!」

視界の悪い装甲服では、間近に現れた生ける死者を確認するのが難しい。フロレンスの足下で、眼孔に銃弾を受けた帝國兵が己の銃剣を突き立てようととしていた。エイダは機銃でその死体を細切れにする。

「ここにいるのはまずい、離脱だ」

「離脱も何も、どこもかしこも死体だらけだ!」

死体は戦場に無数にあった。

「とにかく互いをカバーし合うんだ。少しずつでもいい、あのガレオンから離れるんだ」

エイダは直感的に、あの煙がこの怪異の原因だと信じた。

「了解、背中は任せろ」

そう言いながら戦斧を振るい、近寄ってくる死者の頭をフロレンスは跳ね飛ばした。

エイダの機銃とフロレンスの戦斧のコンビネーションによって、少しずつ死者の軍勢から二人は離れることができた。その間、他の機体とも通信を行ったが、どの機体からも反応は無かった。

逃げ延びた山腹で、燃料切れとなった装甲服を廃棄した。鹵獲を防ぐために火を放った装甲服は、真っ黒なただの鉄の塊となった。

既に日は暮れていた。二人とも無言だった。山を越えて大きく要塞を迂回すれば、王国へ至る道に出る筈だった。歩兵としての訓練も受けてはいたが、食料が無い状態で歩き続ける二人には、疲労の色が濃く出ていた。

山頂付近の広く要塞を見渡せる場所にエイダは立った。要塞の各所から火の手が上がっており、トレイド永久要塞が陥落したのは明らかだった。それは、エイダ達二人を打ちのめすのに十分な光景だった。

「わかりました。ご苦労様でしたね、エイダ」

玉座の前で膝を突くエイダに、アレキサンドリアナは優しく声を掛けた。トレイド永久要塞陥落の顛末を、アレキサンドリアナは涙を溜めながら聞いていた。

「私は陛下の信頼を裏切りました。どんな罰でも受ける所存です」

戦いの結果は悲惨なものだった。トレイド永久要塞は死者の殺到を受けて壊滅。装甲猟兵のオーロール隊は、一部の重砲隊以外、生き残ったのはエイダとフロレンスの二名のみであった。隊長のボールスも戦死していた。

「あなたが敗戦の責を負う必要はありません。帝國の倫理にもとる行為こそが、この悲劇を招いたのです」

執政達も、要衝の陥落、というこの敗戦に衝撃を受けていた。しかしその一方で、この帝國の非情な行為を大いに宣伝し、王国内、また同盟国内の士気を高めることも始めていた。帝國の非道を分かりやすい『大義』として利用しようとしていた。

どんな悲劇であろうとも一つのカードとして利用する政治の思惑を、若い女王は理解していた。

「エイダ、下がりなさい。しばらくは静養するように。近い内に、あなたにはより大きな責任を負ってもらうことになるでしょう」

しかし政治の思惑とは別に、若い女王はこの親しい友人を襲った悲劇に思いを砕いていた。

「必ず、今度こそは、この身の全てを捧げる所存です」

エイダはそう言って下がった。その目には涙があった。

「ありがとう、エイダ」

エイダがオーロール隊隊長に任じられたのは、それから三日後のことだった。副隊長には同じく生還したフロレンスが任じられ、オーロ-ル隊の歴史上、最も若い隊長と副隊長となった。

エイダは王国の為、女王の為、そして死んでいった仲間の為という思いを持って、隊の再建を目指した。

「―了―」

3398年 「炎」

「先日起きた、ベケット侯爵邸襲撃事件の被害状況はどうなっている?」

ルビオナ軍総司令部の大会議室に将校の重苦しい言葉が響く。

「屋敷の爆発物調査は終了しており、現在は瓦礫の撤去作業を行っております。また標的となったべケット公爵とカーライル伯爵は全治一ヶ月の重傷。侯爵邸に勤めていた使用人三名が、侯爵達を爆発から庇って死亡しています」

王都の警備担当である軍人が報告書を読み上げる。エイダはそれを聞きながら、必要なことをメモしていた。

現在ルビオナ王都では、テロリストによる爆破テロが連続発生していた。元々民族間の紛争が多かった連合国では、少数民族が政治的立場の優位性を求めてテロを行うことがままあった。王都でこのようなテロが頻発するようになれば、必然的に王宮も危険に晒される。王宮の警護が本来の職務であるオーロ-ル隊にとって、それは他人事ではなかった。

「テロリストの声明は?」

「少数民族による犯行であれば、直後に声明が発表されるのですが……」

「リュカ大公が甘やかすから、こんなことになる」

吐き捨てるように幹部の一人が言った。

「今までとは違う、という可能性も考えられるか。ラクラン大尉、オーロ-ル隊の各基地への派遣状況を報告してくれ」

「現在、ロンズデール基地にベータ中隊、ノーザン基地にアルファ中隊、ガンマ中隊を派遣しています」

「では、王都に残っているのは?」

「私とブラフォード中尉が率いている、オメガ中隊の六名です」

「わかった。このままテロ事件が続くようであれば、オーロール隊全隊の呼び戻しも視野にいればならん。ラクラン大尉、準備だけはしておいてくれ」

「承知しました」

トレイド永久要塞の陥落から四年。グランデレニア帝國との戦争は激化の一途を辿っていた。

開戦してから数年は、強大な帝國を相手に善戦していた。がしかし、トレイド永久要塞が陥落してからは、徐々に東へと戦線が押されている。

オーロール隊も激戦区を転々とし、なんとか敗退しないように善戦していたが、それでもなお旗色は悪いといえた。

それに加えて、正体のわからないテロリストによって王都が狙われている。ルビオナはかつてない危機を迎えていた。

軍本部で行われたテロ対策会議から一週間が経った。エイダはフロレンスと共に、各地に派遣されている中隊の帰還をどうするか検討を行っていた。

「執政官達はアルファ中隊かガンマ中隊を一時的に戻したがっているようです」

「だが、激戦区にあるノーザン基地の兵力を落とすことは避けたい」

「補填の兵士がいればいいのですが、現状はそれもままなりません。王宮警備隊を補充できれば最善なのですが」

「お話中失礼します。緊急報告です!」

緊迫した面持ちでオメガ中隊のイームズ少尉がやって来た。よほど慌てているのか、扉を閉める音がやや乱暴だった。

「どうした?何があった」

「マーク・ブラフォード侯爵がベケット侯爵を見舞ったお帰りに、住宅街でテロの被害に遭遇されました」

「お父様が!?お父様は無事なの?」

フロレンスの顔色が変わった。突然の知らせにエイダも動揺する。

「テロの規模自体は小さく、幸い大事には至っておりません。すぐに病院に搬送され、手当を受けているとの報告が来ました」

「そうか、報告ありがとう。今月に入ってこれで四件目か……」

命に関わる大事にはなっていないことを聞き、エイダは安心する。

だがフロレンスはそうはいかなかった。父親がテロの標的にされたのだ。その心配はエイダにも手に取るようにわかる。

「ブラフォード中尉、今日はいい。お父上のもとへ」

「了解です。……ご配慮ありがとうございます」

フロレンスは敬礼すると、小走りでオーロール隊の部屋を後にした。エイダはその背中を見送ることしかできなかった。

各地へ派遣されているオーロ-ル隊の中隊に帰還命令が下ったのは、それから数日と経たない日のことだった。

エイダ達は着任式の時以来である礼服に身を包み、アレキサンドリアナ女王の謁見を受けていた。度重なる事件を受け、いずれは王宮、延いては女王自身が狙われると危惧し、王宮警備隊と共に王宮や女王の身辺警護を行うこととなったのだった。

「この度のこと、私も心を痛めております。ですが、私たちはこのような暴力に決して屈してはなりません」

ほぼ四年ぶりに謁見する女王は、とても美しく、そして強く成長していた。だが心なしか窶れているように、エイダには見えた。

王宮の警護に入ってから、エイダは休むことなく任務をこなしていた。

王宮警護の合間にテロ対策のマニュアルを整え、様々な事態を想定したシュミレーションを幾度も行った。何かあってからでは遅い。女王を守るためには、兎にも角にも万全の体制を整えておく必要があった。

エイダはこめかみに手を当て、俯くように休憩していた。

「どうした?具合でも悪いのか」

フロレンスが休憩所に入ってきた。手には二人分の飲み物が携えられていた。

エイダは飲み物を受け取ると、喉に流し込んだ。乾いていた喉が潤い、少しだけ緊張が解れたような気持ちになる。

「いや、大丈夫だ。少し休めば問題ない。それよりフロレンスこそ大丈夫なのか?顔色が悪いが」

「父がまた狙われるかもしれない……そう思うとな」

「そうか……」

フロレンスと会話を交わしていた途中、エイダはどこか覚束ない感覚に襲われた。今までも疲労が色濃く出たことはあったが、このように唐突にぐらつくようなことはなかった。

「……エイダ?どうした?」

様子がおかしいことに気づいたフロレンスがエイダを呼ぶ。だが、その声はどこか遠くから聞こえてくるようだった。

エイダの視界が傾く。そのまま、エイダの意識は途切れてしまった。

気が付くとエイダは、王宮にある簡易病棟のベッドに横たわっていた。

明かりの眩しさに目を細めていると、心配そうに覗き込むアレキサンドリアナの顔があった。

「女王……陛下……?」

「エイダ!先生、エイダが目を覚ましたわ!」

「お気分はいかがですか、ラクラン大尉」

アレキサンドリアナの声に呼ばれて医師がやって来た。エイダは軽く問診を受けた後、医者からの説明を聞いていた。

「過労と睡眠不足ですね。ここでは詳しい検査はできませんので、中央病院での精密検査をお勧めします」

「そうでしたか……ご迷惑をお掛けしました」

「今日はここで安静にしているとよいでしょう。それでは失礼します」

それだけ言うと、医者は立ち去って行った。後にはエイダとアレキサンドリアナが残された。女王の護衛騎士は外で待機していると聞いている。

「良かった……倒れたと聞いて、居ても立ってもいられなかったの」

「ご心配をお掛けしました、女王陛下」

「オーロール隊のイームズ少尉から聞きました。護衛に隙がないようにと、無理に働いていたと……」

「イームズ少尉から?ブラフォード中尉ではなく?」

「ええ。ブラフォード中尉はイームズ少尉に貴方のことを任せて持ち場に戻ったと、報告を受けています」

「そう、ですか……」

倒れる直前に一緒にいたのはフロレンスだ。であれば、フロレンスがここまで自分を運び、その後任務に戻ったのだろうか。

隊長、副隊長という立場になっても。エイダとフロレンスはパートナーである。任務に戻るのは優先されるべきことだが、パートナーを別の者に任せることは今まで一度も無かった。エイダの胸中に途方もない違和感が湧き上がった。

「エイダ、なぜ倒れるまでこのような無茶をしたのですか」

「陛下を守りするためには当然のことです」

「だからといって、貴方が倒れてしまってはいけません!」

女王に仕える身としては至極当たり前のことを言った筈だった。だが、アレキサンドリアナは声を荒げる。

「陛下……」

「オーロール隊は王宮、延いては私を守ることが本来の役目でしょう。その隊長が、エイダが倒れてしまったら、私のことは誰が守ってくれるというのですか」

「申し訳ありません。二度とこのようなことが起きぬように、精進いたします」

アレキサンドリアナの目に涙が浮かぶ。相当心配させてしまったと、エイダは痛感した。

その日の深夜、王宮を凄まじい爆裂音が揺るがした。

「爆発音……まさか!?」

その音でエイダは飛び起きる。最悪の事態だった。エイダは寝間着のままで王宮の最奥にある女王の居室へと走った。

今夜、女王の居室の夜間警護を行う予定だったのは、エイダとフロレンスだ。だが倒れたエイダに代わり、フロレンスと部下二名の、計三人が護衛に付いていると報告を受けていた。

オーロ-ル隊が三人も護衛に付いていいながら何故……。と思うばかりであった。

幾度も打ち合わせとシミュレーションを繰り返し、万全を期した筈だった。少なくとも、エイダはそうしてきた。

王宮内を走り抜ける途中、慌ただしく救助活動を行う王宮の兵士やオーロール隊の部下達が目に入る。最悪の事態を想定してシミュレーションを繰り返した成果か、誰一人として無駄な動きはしていない。その事は不幸中の幸いと思えた。

途中、王宮警護兵と合流して女王の寝室の前まで駆け付けると、フロレンスと部下の二人が、寝室の扉に下敷きにされるようにして倒れていた。

爆発の規模は定かではないが、寝室内部で起きたもので間違いはないようだった。寝室の内部からは火の手が上がっている。

「しっかりしろ!」

「エイ……ダ……すま……」

フロレンスの元へ駆け寄る。フロレンスは重傷を負っていたが意識はある。部下の二人は何とか息はあったが、瀕死の状態であった。

「ラクラン大尉!ここは危険です!」

「フロレンス達を安全な場所へ運べ!私は陛下を救出する!」

「無茶です!その格好でこの中に入ったら、大尉も無事では済みません!」

「だが時間が無い、フロレンス達を頼んだぞ!」

エイダはそれだけ言うと、女王の寝室へと飛び込んで行った。アレキサンドリアナが王女であった頃は幾度も入室した場所であった。だが、爆発のせいで豪奢な調度品や家具は見る影もなく破壊されていた。

「くっ……陛下、どうかご無事で……!」

燃え盛る部屋の中、エイダは祈るように呟きながらアレキサンドリアナの寝台へ向かう。

「陛下……いない!?」

エイダが見たものは、辛うじて原型を留めているものの、爆発により無残にに破壊された寝台だった。だが、おかしなことに アレキサンドリアナが見つからない。同様に、傍についている筈の護衛騎士がどこにもいない。

それどころか、寝台や寝台近くの壁や調度品には、そこに人がいたならば絶対にある筈の血痕や肉片、肉の焼けるあの独特の嫌な臭いまでもが存在しなかった。

ただただ、硝煙と炎の匂いが漂うのみ。

「陛下!どこにおられるのです!?陛下!……アレク!!」

エイダは必死でアレキサンドリアナを呼び続けるが、煙が器官に入り咽込んでしまう。それでもエイダは自分のことなど構わずにアレキサンドリアナの寝室を捜索し、彼女の名を呼び続けるのだった。

「―了―」

3398年 「民族」

炎に包まれる女王の寝室。エイダは暖炉の横にある、緊急避難通路へ続く隠し扉を開く。

埃の溜まった通路には、複数の足跡が残されていた。この通路は王宮より少し離れた迎賓館に地下を通って繋がっており、有事の際に女王はこの通路を使って王宮を脱出する手筈となっている。

足跡があるということは、女王と護衛騎士がこの通路を通っている。

エイダは寝室の消火や検分を王宮兵士達に任せ、緊急避難通路へと歩を進めた。

「陛下!」

「ああ、エイダ。心配をかけました」

避難通路をしばらく進んだところにある小部屋に、アレキサンドリアナとその護衛騎士がいた。

「よくご無事で……」

「ブラフォード中尉のおかげです」

「フロ……いや、中尉の?」

「はい。中尉がいなければ私は……」

女王が寝室に入ってすぐに、フロレンスは今夜テロが起きるという情報を女王に告げ、すぐさま避難するか安全な場所に隠れるように進言したのだという。

しかし、何故フロレンスはこのような重大なことを隊長である自分に報告せずにいたのか。エイダの胸に疑問が湧き上がった。

「彼女には事の顛末を問い質す必要がありますね」

「ブラフォード中尉は何か思い詰めていた様子でした。エイダ、彼女を責めないであげて」

「中尉を責めるわけではないのです。義務を怠ったことに対する処置を行うだけです」

「でも、彼女は私たちを救ってくれました」

「陛下、我々は軍人です。どのような状況においても為すべきことがあります。それだけはおわかりください」

エイダははっきりと言い切った。

フロレンスが何か隠し事をしていることには気付いていた。だが、フロレンスが抱え込んだものや彼女の精神状態を思い遣ることと、報告義務を怠ったことは別問題であった。

軍警察の徹底調査により、テロ組織の首謀者は緊急逮捕された。

家族を人質にテロへの関与を強要されるも、それを逆手に取ったフロレンスが組織の内情を探ったことで、組織の全容や構成員の居所が解明されたことが大きかった。

見舞いに訪れたエイダを、フロレンスは複雑な面持ちで迎え入れた。

幸いにもフロレンスの怪我は軽く、ひと月ほどで軍務に復帰できるとのことだった。

「フロレンス、何故あんな危険なことを……」

「家族と国への忠誠を天秤に掛けることはできませんでした。どのような処罰も甘んじて受ける所存です」

「……医師から従軍許可が下り次第、オーロ-ル隊の職務に復帰してもらう」

沈痛な表情のフロレンスに、エイダは処遇を知らせた。

「それだけ、ですか?処罰は?何かしらの罰則が科せられているのではないですか?」

「ブラフォード中尉、貴女は女王の命を救った英雄だ。栄誉を授けられこそすれ、罰せられることはない」

「隊長……」

「それに、副団長に早く復帰してもらわないと困る。テロ組織に関与したことが気掛かりなら、職務でそれを払拭しなさい」

「ありがとう……ございます」

フロレンスの声、は心なしか震えていた。

エイダはフロレンスを見舞った直ぐ後に、テロ組織の尋問に立ち会った。

テロ組織はルビオナとフォンデラートの国境にある、原生林や山岳地帯に居を置く少数民族によって構成されており、度重なる徴兵で減少した自民族を救うために立ち上がったという事実が判明した。

王宮が襲撃されたこともあり、テロ事件の解決は大々的に報道された。しかし同時に、ルビオナ国内の世論は少数民族排除に傾いていった。

ついには、王宮前や国境にある入国管理所で大規模な反移民デモが行われるに至った。

同一の民族が国民の大部分を占めるルビオナ王国では、連合国となった後に流入してきた多数の移民に対して、排他的な感情を抱いている国民が少なくなかった。

度重なるテロに不安を煽られていた国民の怒りが爆発したのだった。

少数民族の問題は、連合国のあり方そのものにも影響を及ぼしていた。

連合国議会で、多数の少数民族が寄り集まって出来た国であるバラク国の代表が、テロを未然に防ことを名分に少数民族の入国を制限しようと動くルビオナ王国の姿勢を問題視した。

何のための連合国か。バラク国は連合国の同盟を破棄し、独自の道を歩むことも辞さないとの態度を示す。

バラク国と全く逆の、一つの民族が国民の大半を占めるフォンデラートがそれに同調した。

フォンデラートは少数民族を含む一切の移民の流入を阻止するために、連合国を解体すべきであると提言した。

リュカ大公の指導により連合国存続のため融和の道を説くメルツバウは、それに真っ向から反対する。コルガーはメルツバウに同調しつつも静観の構えを見せた。

五者五様の意思を見せた連合国は、戦争という有事が目前に迫っていながらも、解体の危機にあった。

連合国議会が閉会してから間もなく、オーロ-ル隊はルビオナとフォンデラートの国境沿いで発生した暴動の鎮圧に当たっていた。

「アルファ3、アルファ4、前進して催涙弾掃射!これ以上前に出させるな」

エイダの号令で、装甲服姿のアルファ中隊が進んでいく。

フォンデラートでは現在、連合国の解体と少数民族の排除を主張する政府に対抗する、土着の少数民族による暴動や過激デモが多発していた。

今回の件はルビオナ王国との国境沿いで起きた暴動だったため、騒ぎがルビオナの国土に拡大しないように、オーロ-ル隊も鎮圧に召集されていた。

「フロレンス、そちらの様子はどうなっている」

エイダは左翼に展開したフロレンスに通信を行い、状況を確認しようとする。

しかしフロレンスは答えない。

「フロレンス!状況を知らせよ!」

エイダは強い口調でフロレンスに呼び掛けた。

「……申し訳ありません隊長。こちらに向かう群衆は無力化しました。15アルレ先に潜伏する暴徒はフォンデラート軍が抑えた模様です」

「了解。こちらも鎮圧が完了した。合流するぞ」

「了解です」

フロレンスの声は精彩を欠いていた。医師の診断が下りているとは言え、フロレンスはまだ病み上がりであった。

それに加え、王宮のテロ事件を発端とする少数民族排除の世論や政府の動きが、フロレンスの立場そのものに影響を与えていた。

女王を守りきった英雄であるフロレンスを除隊させよといった提案書を送りつけてくる将軍もいた。

エイダは自身の家伝手と護衛騎士時代に培った信頼を最大限に使い、融和派の将軍や政治家に掛け合った。

なんとか提案書の件は処理したものの、フロレンスの心に暗い影を落としたのは想像に難くなかった。

暴動を鎮圧し、オーロール隊は基地へと帰還した。

執務室で今回の件の処理をしていると、フロレンスが入ってきた。

「隊長、お時間よろしいでしょうか?」

「ああ。どうした、何かあったか」

「これを……」

フロレンスはエイダに封筒を提出した。

「フロレンス。これは一体どういうことだ?」

封筒の中にある書類を一瞥したエイダは思わず声を上げる。

その書類は除隊に関する書類一式であった。

全て書き上げられ、あとは上官の承認と受理されるのは待つだけの状態であった。

「今回の件で私は自身の力不足を痛感しました。これ以上ルビオナ王国軍で従軍することはできません」

「考え直してくれ、フロレンス。オーロール隊には貴女の力が必要だ」

「異民族を排除するためにですか?」

「違う。ルビオナ王国、ひいては連合国に平和をもたらすためだ」

「……連合国を脅かすグランデレニアと争うための武器を、同じ国に住む違う民族に向ける。そんな事が平和に繋がるとでも言うのか!」

フロレンスの声は震えていた。

「それは……」

「エイダ、私は同じ国に住む者に『民族が違う』というだけで銃を向けなければいけないことに、もう耐えられない」

エイダは何も言えなかった。フロレンスはそんなエイダの姿を見ると、一言「失礼します」とだけ告げて去っていった。

フロレンスの除隊は受理され、エイダも驚くほど速やかに処理された。

エイダは、フロレンスが除隊直後に荷物を纏めて王都から去ったという話を聞いた。

すぐに彼女を探そうとしたが、今の王都に呼び戻すのは危険すぎると思い、とどまった。

王都では少数民族の排斥を訴えるデモが多発しており、身の危険を感じた人達が次々と王都から去っているのが現状であった。

フロレンスのことは気掛かりであったが、それを押し流すように、戦争と紛争は悪化していく一方だった。

中央の貴族や政治家達が、最初から王国に少数民族などいなかったかのように振る舞い始めた頃のことだった。

「ブラフォード元中尉がメルツバウ大公のリュカ様とご一緒されていました」

「フロレンスが?本当か」

「はい。間違いありません」

イームズ少尉からの報告だった。彼はメルツバウで行われる政治会談に、女王の代行である執政官の護衛として赴いていた。

「わかった、報告ありがとう。今日はもう帰宅して構わない。報告書については近日中にまとめてくれ」

「了解です。ありがとうございます」

フロレンスは民族間の争いに心を痛め、そして悩んでいた。

リュカ大公の下に行ったのは、彼女なりに争いを鎮める方法を模索した結果だったのかもしれない。

だが、民族間の融和を推し進めるリュカ大公は、少数民族排除に動くルビオナ王国にとって、いまや政敵とも言える相手だった。女王本人の意思は不明なままだが、現在の国政を動かす大臣や政治家がそのように考えることは、エイダにも容易に想像がつく。

エイダは考えた。フロレンスは自身が思う平和のあり方を求めて行動した。

では自分には何ができるのか。自分の今の立場で、本当の意味でルビオナや連合国に平和をもたらす手段は何なのかと。

「―了―」

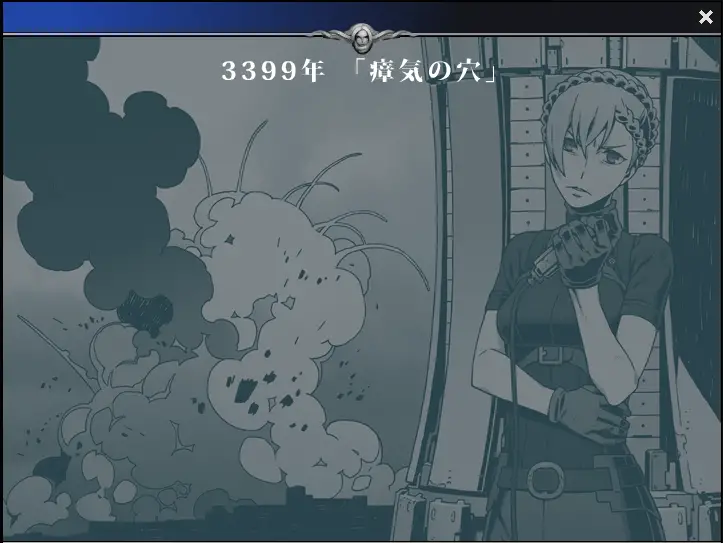

3399年 「瘴気の穴」

交易都市プロヴィデンスが帝國軍の巨大戦艦ガレオンによって陥落。次いで死者の軍勢で溢れかえった。ルビオナ王国軍はすぐさまプロヴィデンスを奪還すべく出兵したものの、作戦は失敗。

悪戯に死者の軍勢を増やすだけの結果に終わっていた。

エイダは女王アレキサンドリアナからの緊急招致を受けていた。

「あなたに伝えなければならないことが起きてしまいました」

アレキサンドリアナは悲痛な表情でエイダに告げる。

「何が起きたのですか?」

「エイダ、落ち着いて聞いてください。フロレンス・ブラフォードがテロに巻き込まれました。生死は不明ですが、書状の内容ではおそらく……」

静かに、だが悲しみを堪える表情でアレキサンドリアナはそう告げた。

「……フロレンス、が?」

フロレンスがリュカ大公の下で新たな道に進んでいることは、イームズから報告を受けていた。その報告を聞いてからひと月も経っていない。頭を殴られるような衝撃がエイダを襲う。

「詳しい内容をお聞かせ願えないでしょうか」

「もちろんです。バード、書状を」

メルツバウから緊急で送られてきた書状を、アレキサンドリアナはエイダに公開した。

死者の軍勢という脅威に対して団結しかかった協議会を襲った悲劇。フロレンスは協議会参加していたリュカや各国の代表を守るため、命を賭してテロを阻止したと記されていた。

「フロレンスは己の意思を貫いたのですね……」

暫くの沈黙の後、エイダは鋼の如き心持つ戦友の顔を思い浮かべながら、ようやっと言葉を発した。

フロレンスは連合国の平和を願い、国と国のつながりを守ろうとの信念を持っていた。その結果がどうであったとしても、彼女の決断を否定してはならない。

「私もそう思います。そして、私は彼女が命を賭して守った連合国を、なんとしても帝國から守り抜きたいです」

アレキサンドリアナは目尻を拭うと、表情を一変させた。決意と覚悟を決めた女王の表情に、間は自然と威儀を正す。

「陛下……」

「調整ができ次第、リュカ大公に軍の統帥権を譲渡します。これにより、連合国の執政は変化するでしょう」

現在のルビオナ連合国内で最も軍事的手腕に長けた人物、それはメルツバウ国のリュカ大公だ。だが、他国の王位継承権を持つ者は連合国の政治から排除されてきた。その歴史の中でリュカ大公が政治の中枢に入るということは、連合国の様相そのものを変えかねない。

だが、それを迷っているような時間が残されていないことは、エイダも痛感していた。

「……それは、大変な決断をなされました」

「いいえ。私も大儀を果たさねばならぬ時が来たのです。今までのことを考えれば、遅すぎたと言ってもよいでしょう」

そこには、ただ祭り上げられるだけではない、ルビオナ連合国という大国を纏めあげる一人の女王の姿があった。

年が変わってすぐ、リュカ大公に統帥権が譲渡されることが発表された。と同時にプロヴィデンス解放に向けた大規模作戦の展開が決定された。

オーロール隊はルビオナ王国内の有事に備える予定だったが、作成に投入する戦力増強の求めに応じるため、王宮警護のガンマ中隊を残して派兵に参加することとなった。

プロヴィデンスは悪夢の都市と化していた。尋常ならざる要因で、生者が次々と死者の軍勢に変わっていく。

レイド永久要塞以上の悲惨な状況を覚悟していたが、この事態は想像を遥かに超えていた。エイダは悲しみと嫌悪を隠すだけで精一杯だった。

それでも、ここで死者の軍勢を完全に殲滅しなければ、連合国どころか人類そのものが滅びてしまう。エイダを含めプロヴィデンス解放部隊に参加する者は皆、その思いを共にしていた。

装甲猟兵の銃弾が死者の軍勢を薙ぎ払い、動きが止まったところを歩兵の火炎放射器が完全に焼き尽くし、後続部隊の侵入経路を確保する。

数人の兵がガレオンの内部に突入していくのがエイダの視界に映った。ガレオンを制圧して死者の軍勢を作り出している原因を止めることができれば、勝機が見える。

ガレオンを守るためなのか、死者の軍勢がガレオンの内部へと入ろうと動きを変えた。それをオーロール隊や歩兵が排除する。

そろそろ補給が必要かと思った頃、ガレオンの周囲はほぼ完全に制圧が完了していた。

「何か出てくるぞ!」

「待て。撃つな!突入した兵士かもしれん!」

ガレオンから出てきたのは、アニスというフォンデラート出身の兵士だった。

彼女は最前線の部隊に志願した勇気ある女性だったため、エイダにもその印象が強く残っていた。

アニスは自身も怪我を負っていたが、更に重症の男を抱えていた。

「A分隊、彼女を救護しろ!」

エイダは叫ぶ。程なくしてアニスと男は救助され、城壁に設営された兵站へ運ばれた。エイダ達もアニス達を追うように、補給のために兵站へと戻った。

兵站には、前線に迅速に指示を出すためにと、リュカが姿を見せていた。

アニスに抱えられていた男はタイレルと名乗り、自らを導都パンデモニウムのエンジニアだと言った。そして、ガレオンを制御する機械の製造責任者であり、今回の暴走の原因を突き止めに来たのだとも話した。

兵士達は騒然となった。タイレルをすぐに殺そうと言い出す者も現れた。エイダでさえも沸き立つ怒りに襲われた。だが、目の前にいるのは死者の軍勢を止めるための手立てを知る唯一の人物である。エイダは自らの気持ちを抑え込み、リュカと共にタイレルに襲い掛かるとする兵士達を静止した。

兵士達が遠巻きに見守る中、リュカがアニスとタイレルに何があったのかを問い質す。

「大公、僭越ながら申し上げます。私とスプラートはこの男を発見してすぐ、アスラ特使の襲撃を受けました」

「アスラが!?そのようなことが……。何かの間違いではないのか?」

リュカは信じられないという表情でアニスを見やる。

アスラという男はリュカに忠誠を誓う忠義の者であると伝え聞いていた。主であるリュカの態度からも、アスラへの信頼を感じ取れる。

「彼女の言葉は真実です。真偽はこの音声を聞いてから判断を」

タイレルは導都で提出するためだという記録装置を取り出し、再生する。

いきなり鋭い打撃音が鳴り響き、次いでタイレルのくぐもった呻き声が聞こえてきた。

『吐け。ベリンダという女を御する方法は何だ』

『ああなった以上、ベリンダを制御する方法はありません。例え彼女を制御できたとして、あなたは何をするつもりなのですか?』

『あの力を手に入れる。それだけだ』

『彼女は死そのものと化しました……。常人に扱いきれるものではない』

『そのような事は聞いていない。吐け、どうすればあの力を手に入れられる』

淡々としたアスラらしき男の口調に、エイダは薄ら寒いものを感じていた。

「アスラが……、信じられん。たがこれは……」

リュカは最初こそ動揺したものの、声の主がアスラのものであると確信すると態度を改めた。

アニスに謝罪を述べると、リュカはタイレルに向き直る。

「タイレルと申したな。貴殿に尋ねたい。このおぞましい死者の軍勢を止める手立てはあるのか?」

タイレルは少し考えるようなそぶりりを見せ、一つ頷いた。

「ええ。理論上は可能です。ですがそれを知ったとして、あなた方はどうするのですか?あの男のようにベリンダの力を手に入れるつもりですか?」

タイレルの物言いに、周囲の兵士達から唸り声のようなものが漏れた。言葉にならないどうしようもない憎しみや怒りが、タイレルに向けられていた。

「我々は我々の国が滅びるのを何としても防がねばならん。あまり手荒な真似はしたくないが、手段を問う時間はない。話さぬというのなら、相応の対応をさせてもらう」

リュカの鬼気迫る物言いと表情だった。ただ悪戯に歳を重ねたのではない凄みが、そこにあった。

「……わかりました。説明しましょう」

タイレルは小さなデバイスを取り出すと、ガレオンの内部構造を表示させて静かに説明を始めた。

死者の軍勢を作り出す力は、元はベリンダという制御装置に備えられた機能だったが、何らかの要因で暴走して制御不能となったこと。

ベリンダの力が暴走した結果、今のガレオンはこの世界と別の世界――死者の軍勢を作り出す瘴気に満ちた世界――とを繋ぐ結節点と呼ばれる穴の役割を持っていること。

「何故そんなことになってしまったのだ?」

「我々はそれを調査して結節点を塞ぐ方法を探りに来たのですが。思わぬ干渉を受けてしまいました。そのため、調査途中であるとしか」

「アスラか……」

「ええ。あの男は随分とベリンダの力に固執しているようでした。彼は一体何者なのですか?」

「いや、アスラの事は今考えるべき事ではない。それで、どうすればその瘴気を防げるのだ?」

タイレルはデバイスを操作し、ガレオン内部のある一点を指し示した。

「ガレオンの動力源であるケイオシウムバッテリーを爆破するのです。そうすればケイオシウムのエネルギー振動が暴走します。それを利用します」

タイレルは言葉を続ける。

「エネルギー振動が暴走することで周囲の空間、この場合はガレオンごと結節点を吹き飛ばすのです。現状で取れる方法はこれしかありません」

「では、装甲猟兵で空中から動力炉を狙うのが安全か」

「いいえ。万が一に狙いが外れると、結節点が広がる可能性があります。そうなればもう結節点を塞ぐ手立ては失われ、ガレオンに近付いただけで我々は死者の軍勢となるでしょう」

「となると、内部に侵入して時限爆弾を仕掛けるしか手がないか……」

「動力炉の確実な破壊には、それしか方法はありません」

エイダと十数人の兵士が白兵戦装備を装備し、ガレオンの侵入口に立っていた。

彼等は白兵戦に長けた精鋭達だ。エイダを隊長とした少数精鋭でガレオンに侵入し、動力炉を爆破する任務を遂行することとなった。

一つ間違えば死が待つ任務であったが、手段を選んでなどいられなかった。

「行くぞ」

エイダの号令により、兵士達はガレオンの内部に突入する。

ガレオンの内部は不気味な程に静まり返っていた。

タイレルが提示した地図に従い、慎重に歩を進める。何処に死者が潜んでいるかわからない。ましてやアスラの動向も不明だ。兵士たちの進軍は慎重なものとなっていた。

前方を進んでいた兵士が死者を発見したという合図を出した。エイダ達は時限爆弾の運搬兵を守るように隊列を組む。

エイダの合図と共に死者はすぐさま焼却された。周囲を確認して進軍を再開しようとしたその時だった。

後方で警戒をしていた兵士が、悲鳴も上げずに崩れ落ちる。

「なんだ!?」

辺りを照らすライトが一つの影を捉えた。それは紛れもなくアスラの姿だった。数人の兵士を殺害したアスラは運搬兵を見やる。

「小賢しい真似をする」

アスラはエイダ達がやろうとしている事に気付いているようだった。

すぐさま兵士達がアスラに向けて小銃の引き金を引く。そこに躊躇いはない。だが、アスラは銃撃を難なく回避する。兵士達は運搬兵に近付けさせまいと、引き金を引き続ける。

「ラクラン大尉!ここは我々が食い止めます!」

「頼む!」

運搬兵を先に走らせ、エイダはその後に続く。

後方から悲鳴が上がるのが聞こえた。叫ぶような声も聞こえた。エイダと運搬兵はその悲鳴を振り切るようにして、動力制御室へ向かうしかなかった。

アスラや死者の手を逃れたエイダと運搬兵は、何とかガレオンの動力制御室に辿り着いた。

「ここか……」

動力制御室の中に死者がいないことを確認すると、中に入り、扉を閉める。

だが、このまま制御室に時限爆弾を設置して退避しても、アスラが爆弾を取り外す可能性が考えられる。そうなれば作戦は失敗だ。それに一刻の猶予も許されない。

「爆弾の設置を開始します」

「……すまない」

エイダも運搬兵も、ここに来るまでに覚悟を決めていた。

運搬兵は動力炉に一番近い場所へ時限爆弾を設置する。しかし時限装置は作動させない。運搬兵は手順どおりに安全装置を解除していく。

フロレンスはルビオナ連合国という国を存続させるために命を落とした。何人もの部下がアスラの襲撃を受けて犠牲になった。ならば、命を失うことが明白であったとしても、自分達は何としても死者の軍勢を生み出す原因を叩き、人類をその脅威から救わなければならない。

エイダと運搬兵は頷き合うと、時限爆弾の起爆スイッチを押した。

エイダ達がガレオンに向かってから暫くの時が経過した頃。

後方に一時退避していたリュカ達の元に、閃光と共に耳を劈くような爆音がプロヴィデンスから聞こえてきた。

「おぉ……!」

「これで、死者共はもう……」

確定したと思われる勝利に湧き上がる連合国軍。

その中でただ一人、タイレルだけがじっとプロヴィデンスの方を凝視していた。

「―了―」

新規

新規 編集

編集 添付

添付 一覧

一覧 最終更新

最終更新 差分

差分 バックアップ

バックアップ 凍結

凍結 複製

複製 名前変更

名前変更 ヘルプ

ヘルプ