サルガド

【死因】焼死

【関連キャラ】レッドグレイヴ(上司)、タイレル、ドニタ、レオン、マルセウス、ベリンダ、ユハニ(処刑人)

3371年 「最下層」

パンデモニウム。科学の粋を集めて作られた、宙に浮かぶ巨大な都市である。そこには人類最高の叡智と技術が詰まっている――筈だった。だが、《渦》の発生がその計画を狂わせた。現在のパンデモニウムは、《渦》から逃れた数少ないエンジニア達の子孫が乗る「方舟」でしかない。

「分類の誤りを早急に正さなければ、今後に禍根が残ります」

サルガドが所属するのは、パンデモニウム下層に納められた資料を整理・調査する、通称『ライブラリアン』と呼ばれる部署である。サルガドはその下級の調査技官であった。

「なるほどな。しかし、今その作業に割り当て可能な人員はいないのだよ。私の判断ではね」

清潔で、決められたことが機能的に過ぎていく世界。理想世界としてのパンデモニウム。その美を愛してはいたが、今の状況に満足はできていなかった。

「納得できません」

「君は常に正しいな。だがな、正しさが常に善とは限らないのだ」

上司である上級ライブラリアン、ラーキンは、嘲りの調子を含めて言った。

「無能に合わせろと」

軽蔑の感情を隠さずに言った。

「言葉には気をつけたほうがいい」

ラーキンは話を打ち切った。

「お前の仕事は判断することじゃない。言った通りに働けばよい」

端的に言えば、その才能に見合った場所ではなかった。パンデモニウムでは、与えられる役割も階級も、全てが遺伝子的なスクリーニングを経て決定される。出自の芳しくないサルガドにとって、それは壁として存在していた。

「あと、老いぼれのモロクと付き合うのはやめておけ。奴こそ、今現在の我々にとって禍根になっている」

立ち上がったラーキンは、サルガドの肩に手をやり、わざと皮肉めかして言った。

「わかりました」

ラーキンは自分の席に戻って書類の確認を始めた。まるでサルガドなどいないかのように。

サルガドはラーキンの執務室を黙って退室した。

「ラーキンに意見したそうだな」

モロクはサルガドに話し掛けた。モロクはサルガドよりだいぶ年かさのライブラリアンで、ラーキンよりも長くこの部署にいる。パンデモニウムの下層から次々と新しい遺物を発見するも昇級せず、いつまでも下級技官とともに地下を彷徨い歩いていた。

「せっかく新しい発見があったのに。あの男、なにも理解していない」

サルガドはモロクを敬愛していた。しかしそれは、その変わった能力と情熱に対してであって、彼の様にいつまでもパンデモニウムの下層を這いずり回るつもりはなかった。

二人は下層での調査にでていた。昇降装置を動かし、調査官以外立ち入り禁止の最下層に向かっていた。

「新しい発見。正しくは再発見だがね。このパンデモニウムには、急造された時代に様々なものが運び込まれた。あくまで我々はそれを再発見しているに過ぎないのだよ」

「わかっている。だからこそ失われた世界を取り戻すために、私達は正しく遺物を復元しなければならない。なのに、あの男は……」

昇降装置は駆動音を響かせながら、暗闇をゆっくりと下がっていく。

「時間が我々を退化させたのだよ。パンデモニウムの官僚機構も、それを動かしている人間の能力をもな」

「いつかあの無能どもを駆逐して、私がライブラリアンを変えてみせる」

「心掛けは素晴らしいな。だが、一度はびこった悪貨を駆逐するのは、容易ではないぞ」

「あなたはなぜ、昇級しなかった?」

変わり者で、上層部から疎まれてはいたが、実際にパンデモニウムの下層を誰よりも理解しているのはモロクだった。

「まだ、捜し物がみつかっていないからだよ」

モロクは不敵に笑った。

昇降装置が最下層に着き、二人は暗闇の中へと進んでいった。

二人は作業手順に定められた区域に辿り着き、与えられた調査を終えた。

その帰り道に、モロクはサルガドに提案をした。

「私の『捜し物』を見てみたいか? サルガド」

「ああ、もちろん」

サルガドは好奇心のために危険を冒すタイプではない。しかし、モロクがこの奇妙な生活を続ける理由を知りたかった。それに、この最下層で調査技官として生きてきた職業人としての意識もあった。

モロクは調査予定の区域を離れ、手元のライトだけを頼りに、入り組んだ最下層を進んでいった。

サルガドもまだ入ったことのない迷路のような道を、モロクは何の迷いもなく進んでいく。

「この辺りは経路の資料すらないのに……」

「長い間を掛けて、頭の中に入れたのだよ。時間はたっぷりあった」

そう言って、また沈黙と暗闇が支配する下層を二人は進んでいった。

しばらくすると、小さな明かりが漏れる部屋が見えてきた。

「あそこだ」

モロクは少し歩みを早める。まるで、子供が楽しい遊び場に着くのが待ちきれないといった様子だ。

何やらかをパネルに打ち込むと、扉が開いた。

部屋は光に溢れていた。暗闇に目が慣れていたサルガドは、一瞬目を細めた。

部屋の中は配管が入り乱れ、壁にはスイッチや電光パネルが見える。

「見ろ、ここには独立した動力があるのだ。ここの扉の意味を知るのに五年、開けるのに三年、動力を復活させるのに十年かかったのだよ」

「この地下を土竜のように這いずり回っていた中で、この部屋だけが特別な構造を持っていることを知ったのだ。ちょうどお前くらいの歳にな」

うろうろと部屋を歩き回りながら、モロクは興奮した様子でサルガドに語り続ける。

「どうしてもこの扉の中をのぞきたい。隠された部屋の意味を知りたい。その欲求をかなえるために、ずっとここに残ったのだ。わざとこの区域の報告をせずにね」

「なぜ、そんなことを?」

「お前もわかっているだろう。ライブラリアンという官僚機構、いや、パンデモニウム自体がすでに死に体だということを。地上の混乱から逃れた我々の祖は、エンジニアの本分である新しい真実の追究と進化を捨ててしまったのだよ。未来への方舟の筈なのに、ここは保身に走った凡夫どもの住む、光指さぬ洞窟となってしまったのだよ」

「だから、この秘密の部屋を黙っていた?」

「あいつらには、この部屋の価値などわからん。理解も調査もせずに封印するだけだ。それが奴らの言う『ライブラリアンの仕事』なのだから」

サルガドは辺りをもう一度見回してみた。普段目にする動かなくなったオートマタや山積みの記録媒体とは違う、生きたテクノロジーがここにはあった。

「サルガド、お前は見込みのある男だ。エンジニアの本分を理解している。そしてこの部屋の意味も理解してくれるだろう」

モロクの興奮は絶頂に達していた。

「この部屋は『脳』として機能するのだ。パンデモニウム自体のな」

「脳?」

「見ろ!」

モロクが壁際のスイッチに触れると、何も無かった正面の壁が開き、大きなガラス窓が現れた。

そのガラス窓の向こうには、大量のケーブルに繋がれた大脳が浮かんでいた。」

「これは標本……いや、生きているのか!」

「そう、生きているのだ。そしてこの部屋の動力と通信は、パンデモニウムの中央統括局へ続いているのだ」

「この脳がパンデモニウム自体を動かすことができると?」

「ああ。今は眠っているこの部屋を起動させられれば、パンデモニウムを乗っ取ることができる。そして惰眠を貪る凡夫どもに鉄槌を下すのだ」

モロクの目は血走り、息は上がっている。

「ただな、まだ起動させることはできんのだ。たくさんの手順が必要なのだ。そのための情報をまだまだ探し続けなければならん」

「なぜ、これを私に見せたのだ?」

「協力者が必要なのだ」

モロクはさっきとは打って変わって、落ち着いた調子で言った。

「なるべく早くに起動させたいのだ、この部屋を。だが、おそらく私には時間が無い……」

二人は再び、昇降装置の前に来た。

モロクは昇降装置にサルガドだけを乗せた。

「戻らないのか?」

「まだ、今日中に調査したいことがあるのでな。良い返事を待っているぞ」

モロクは足早に最下層の暗闇に消えていった。

昇降装置はサルガドだけを乗せて、上層へと上っていった。

数日経ってもモロクは戻ってこなかった。モロクの場合、下層で連絡が途絶することは何度もあったが、こんなに長い間連絡が取れないことは初めてだった。

返事もできないまま、サルガドは回収した資料の閲覧と分類の作業を続けていた。

そんな時、サルガドはラーキンに呼び出された。

執務室で向き合ったラーキンの顔にはいつもの嫌みな笑みが無く、はっきりと緊張した様子が窺えた。サルガドは、この男にもそんな表情ができるのかと、少しおかしみを覚えた。

「お前に聞きたいことがある、モロクのことだ」

サルガドは真っ先にあの部屋のことを思い出していた。

「―了―」

3371年 「墓所」

ライブラリアンの下級技官を集めて、ラーキンは語り始めた。

部屋にいる技官は二〇名ばかりだ。大きくないミーティングルームの中で、皆立ったままでいる。サルガドも部屋の端で、壁にもたれ掛かるようにして話を聞いていた。

「ここ一週間、統括センターに対して危険な電子的攻撃が仕掛けられている。発信源は下層のブロックであることが突き止められた」

ラーキンの言葉には緊張がある。

小物の官吏に過ぎないラーキンは、相当上層のテクノクラートから脅されたに違いなかった。自分達が所属する遺物調査部は、トラブルなど起こりようのないマイナーな部署なのだ。

「モロクがいなくなって一ヵ月が立っている。そして奴が消えた下層ブロックでトラブルが起きている。お前は何か知らないか?」

この集会の前日、ラーキンから話し掛けられた時に、サルガドはモロクが地下で何をしていたのかを一通り話した。だが、自分が実際に見た水槽に浮かぶ脳やその他機械の詳細、どのあたりのブロックかなどの具体的な情報は一切語らずに、あくまで、モロクが何か危険な遺物を見つけたらしく、それに夢中になっている、とだけ教えた。それを聞いたラーキンは怒り狂い、何故それを知らせなかったとサルガドに凄んでみせた。

「聞かれなかったもので。黙認されている事だと思っていました」

サルガドは焦るラーキンに、そんな大ごとになるとは思っていなかったと、わざと惚けた様子で言い返した。

「この電子的攻撃にはおそらく、我々の部署に所属する技官、モロクが関わっている」

集められた下級技官達には、才気煥発なタイプなどいない。今回の話もそれほど危機感があるものと受け取っていないようだ。自分の地位が危ういラーキンだけが、一人熱くなっている格好だ。

「これは許し難いサボタージュである。奴の活動を今すぐやめさせ、厳罰に処する必要がある。それもできるだけ早く、自分達の力でだ」

ラーキンは早口で捲し立てる。

「奴を我々全員で見つけ出し、即座に逮捕する。もちろん私も参加する」

呑気に構えていた下級技官達も、少し顔を見合わせるような仕草をみせる。

「そして、今回の作戦には保安部にも協力してもらう。区画を分けて調査区域に降り、必ずモロクを捕縛する」

そう言ってラーキンは部下を五つのチームに分け、モロクが潜む下層地域を手分けして調査するよう命じた。部屋を出るときには下級技官達にテイザーが渡され、一つのチームにつきライフルを所持した二人の保安部員が合流した。呑気な下級技官達も、武器を持たされるに至って初めて緊迫した空気を醸し出すようになった。

「貴様が一番モロクと親しかったのだ。責任をもって対処しろ」

ラーキンはサルガドを捕まえてそう言うと、自分のチームにサルガドを入れた。

順番に指定された区画に向かい、部隊毎に昇降装置を使って降りていく。

ラーキンの部隊は、サルガドがモロクと最後に別れた地点から調査を始めることになった。

先頭に一名の下級技官、その後ろに保安部員が二名、その後を残りの三名が付いて行く形で暗い通路を進んでいく。最後尾にいたラーキンがサルガドに話し掛ける。

「この方向に、奴は消えたんだな?」

「ええ、こっちです。未踏地域の先で姿を消しました」

嘘は言わなかった。

「よし、進むぞ」

ラーキンの呼びかけで、武装した一団がライトを手掛かりに最下層を進んでいく。入り組んだ最下層の地域は未だマッピングされておらず、本気で調査をするとなれば相当に時間が掛かる。

いくつもの分岐がある通路を、自分達がどこにいるのかを確認しながら慎重に進んでいく。未踏地域では慎重に進まなければ、最悪、帰ってこられなくなる。そういう危険を防ぐために、調査技官は緊急用の発信器を身に着けていた。

二時間ほど進んだ時、ラーキンのポータブルデバイスから警告音が鳴り響いた。板状のデバイスを確認すると、モロクの救助信号が表示されている。西の方向に15アルレ程の位置にいることがわかる。

「奴め、からかっているのか!」

ラーキンが毒突いた。

「彼も何かに巻き込まれたのかも。慎重に進むべきです」

サルガドはそう忠告した。

「ふん、どうだか。 老いぼれめ、ただでは済まさんからな」

ラーキンはサルガドの忠告を聞き流し、部隊の進行スピードを早めさせた。

「その角の向こうです」

先頭を行く下級技官の声が響く。保安部員もライフルを構えて進む。モロクの信号はすぐそこから発されていた。

「行け」

ラーキンは、自身は及び腰になりながらも前に進むよう促した。部隊はゆっくりとモロクがいるらしい通路の角を曲がった。

先頭の下級技官の声が上がる。

「う、動くなモロク。お前には逮捕状が出ている。動けばここで撃つぞ」

ラーキンとサルガドも角を曲がり、モロクらしい人影を確認した。その姿は異様だった。髪は逆立ち、血走った眼をこちらに向けている。モロクは当てられたライトを眩しがる様子を見せるが、何も言葉を発しない。

ラーキンが前に出て声を上げる。

「モロク、貴様が統制センターに電子的攻撃を仕掛けているのだろう。お前のやっている破壊行為は重大な罪だ。 抵抗をやめて投降しろ!」

その叫びを聞くと、モロクは暗闇を逃げるように走り出した。

老人とは思えないスピードだ。

下級技官がテイザーを放つが、モロクには当たらない。

「ええい、何をしている!あんな老いぼれ、力ずくで取り押さえてこい!」

ラーキンは大声を上げ、部隊に追跡を命じる。

「殺すと面倒だが、手足ぐらいは撃ってもいいぞ!」

保安部員へそう指示を出し、自分も走り出した。

サルガドは少し遅れて皆を追った。

数アルレ進んだところで部隊員達の悲鳴が上がった。追い付いたサルガドが見たのは、通路の床に空いた巨大な穴だった。絶壁のように真っ暗な闇が床に広がっている。

その穴の縁に、ラーキンが腕を床に這わせて辛うじて掴まっているのが見えた。まるで肩から上が床から生えているような格好だ。

「くそ、罠だ! 引き上げろ、サルガド」

ゆっくりと、サルガドがラーキンの元に進む。

「早くせんか!」

サルガドは床で喘ぐラーキンを無視して、視線を正面の闇に向けている。その先には、底の抜けた通路に浮かぶモロクの姿があった。

「映像だな。防御システムというやつか。起動できたのか?」

サルガドが映像だと見切ったモロクは、何も口をきかない。

「何をしている、サルガド。貴様、まさか!?」

サルガドは無言でラーキンの顔を蹴り上げた。悲鳴、雄叫びともつかない奇妙な声を上げながら、ラーキンは暗闇に落ちていった。

「声は聞こえているんだろ? 私もそちらに行く」

そう話し掛けると、足元の穴が左右から閉じていき、再び床となった。モロクの映像はそのままサルガドを導くように通路を進んでいく。

モロクの映像を追い掛けながら、サルガドは暗い通路を進んでいった。行き先が『部屋』であるらしいことはわかっている。

見慣れた地下通路の暗闇を進むうちに、サルガドは眩暈のような何かを感じていた。この暗い通路を進むにつれ、この世界の現実感が失われていくような感じがした。ラーキンが暗闇に落ちていくときのあの声でさえ、夢の中で起きた出来事のように感じられていた。

そんな感覚に浸っていたサルガドの前に、見覚えのある扉が見えた。その扉の前でモロクの映像が消える。

サルガドが前に立つと、扉が自動で開いた。中には椅子に座ったモロクと、水槽に入ったあの脳があった。部屋に備え付けられた機械には動力が通っており、壁面のコンソールにライトが灯っている。

「モロク、とうとう成功したのか」

そう声をかけて近くに寄るが、反応がない。モロクの顔を覗き込んでみると、既に彼は事切れていた。

椅子に座ったモロクは虚空を見つめたまま死んでいる。さっきの映像の表情のままだ。

「時間が無い、と言ったのはこの事か」

モロクの前にはノートが置かれていた。

「研究日誌か」

日誌を机から取り上げ、サルガドはページを捲った。

――熱月 24日。身体の調子がいつにも増して悪い。周期的に来るようだ。段々とその間隔が短くなっている。先は長くないのかもしれない。だが、今日、ついに脳へのアクセスに成功した。未だ問いかけに反応は無いが、何かしらのキーを見つけることができれば、これを起動できる筈だ。そうすれば、この世界を変えることができる。早くキーを探さないといけない。

最後のページは十日程前の日付で止まっていた。モロクの周りには携行食の滓と水のボトルが散乱している。ずっとここに籠もっていたらしい。モロクの執念がわかる。

サルガドは日誌を読みながら、これからどうすべきかを考えた。モロクの研究を継ぐにしても、このままここに居続けることは不可能だ。見たところ水や食料もたいして残っていない。

道中ラーキンを見殺しにしたが、うまく事故と処理してここを隠し通すことができるだろうか?何も証拠は無いし、一芝居打つことも十分可能だ。しかし、まずはここから中央への電子的攻撃を止めなければならない。地上に戻るとしても、ここからの攻撃が続いていれば、隠し通すことはできないからだ。

サルガドは巨大なパネルとなっている壁面のコンソール前に立ち、操作を試みようとする。すると、突然画面に映像が映し出された。

そこには、地下を調査する他のライブラリアン達の姿があった。

「どうするつもりだ?」

そう呟くと、突然壁のスピーカーから声が響いた。

『あと四時間だ』

コンソールの左上に大きなカウントダウンが表示されている。

それのことを言っているらしい。

「お前は何者だ?」

「あの脳が喋っているのか?」

サルガドは振り返って水槽の脳を見る。

『あと四時間で、私はこのパンデモニウムの再統治を完了する』

壁面に大写しにされた画面に新しい映像が現れる。空に伸びるフラクタルな曲線で構成された建物は、パンデモニウムに住む者なら誰でも知っている。それは中央統括塔の外観だった。この機械、いや脳は、既に地上のシステムに到達しているようだった。

「面白い……見せてもらおう」

サルガドは腕を組み、壁に映る画像を見つめた。

「―了―」

3371年 「腕」

壁に映る映像を見続けて、どれくらい時間が経っただろうか。

映像は中央統括塔の内部を映し出していた。異常な速度で侵攻する電子的攻撃に必死で対処するエンジニア達の姿が、酷く滑稽に映る。

もうすぐここで何かが起こる。どのような結果が待ち受けているのか。期待と恐怖が入り混じった感覚に襲われていた。

カウントダウンの数値が300を切った辺りで、保安員達が部屋扉のロックを解除して突入してきた。

水槽に浮かぶ脳に一瞬怯みこそしたものの、モロクとその傍で映像を見つめ続けるサルガドを発見した保安員達は、二人に向けてライフルを構えた。

「一体何があった。ラーキンはどうした?」

モロクが既に死体と化していることに気が付いた保安員が、怪訝な表情でサルガドに問うた。

だが、サルガドは腕を組んだ姿勢のまま微動だにせず、中央統括塔が映し出された映像を見続けていた。刻一刻と状況が変わるのに合わせて、カウントダウンの数字が減っていく。

「状況を説明しろと言っている。これは命令だ」

保安員の口調がさらに強まる。しかし、サルガドの視線はその先のもう一人の保安員の方にあった。

もう一人の保安員は、電子的攻撃を仕掛けている者が水槽の脳であることに気付いたのだろう。コンソールを操作しても無駄だと悟ると、水槽に向けてライフルを構えた。

保安員がライフルを構えるのが早いか否か、サルガドは右手に握っていたテイザーをその保安員に向かって放った。

脳の行動がもたらす結果が知りたい。それだけがサルガドを突き動かしていた。

テイザーなど生まれてこの方使ったことはなかったが、運よく保安員に直撃させることができた。

「貴様!」

その言葉と同時に、サルガドの身体をいくつもの強い衝撃が襲う。テイザーを握っていたはずの右手の感覚が突如失われた。

サルガドは壁にもたれるようにして倒れるも、映像とカウンターからは決して目を放さなかった。

ついに数値が0となる。サルガドはそれを見届けると、そのまま意識を失った。

意識が戻ったとき、サルガドはベッドに仰向けで寝かされていた。目を開くと、間接照明の僅かな光源で薄暗く保たれた天井が視界に入る。

サルガドは自分が置かれている状況を確認しようと、体勢を変えて起き上がろうとした。

「!?」

しかし右腕が動くことはなかった。気絶するまでは確かにあった筈の右腕が、存在していなかった。

「……そうか」

突如に気絶する直前の状況を思い出した。だが、それに対して特に何の感情も、サルガドには湧かなかった。

右腕を失ったこともどこか他人事だった。未だに夢の中にいるような気さえした。

ラーキンの転落死も、中央統括塔を攻撃する水槽の脳も、モロクの死さえも、全てがサルガドの理性の範疇を超えていた。それだけの衝撃だったのだ。

サルガドが目を覚ましたという知らせを受けた医師がやって来た。

テイザーを携帯した保安員を連れた医師は、サルガドの傷の具合を一通り調べた後、現在の傷の状況と、右腕は今の技術では義手を着ける以外の手立てがないことを告げただけだった。

今後の処遇も聞かされぬまま日が過ぎていく。失った右腕以外の傷はすっかり癒えていた。

傷が癒えるのに合わせて、モロクやラーキンの死と右腕の喪失感にも、とりあえずではあるが、折り合いをつけることができていた。

退院の準備を進めているサルガドの前に、テクノクラートの制服を着た男が保安員を伴って現れた。

「遺物調査部技官のサルガドだな。お前の処遇が決まった。これより中央統括塔へ向かう」

「中央統括塔?なぜそのような所に」

「詳細はそちらで話す。付いて来るがいい」

退院の準備もそこそこに、サルガドはテクノクラートに連れられて中央統括塔へと向かった。

中央統括塔は、パンデモニウムにある施設の中でも特に出入りする者が限られている施設だ。入れるのはテクノクラートやそれに準じるエリートエンジニアのみ。

サルガドのような下級技師が中央統括塔に招かれるということは、歴史上無かった筈である。

初めて入る中央統括塔は酷く静かだった。長い時間通路を歩いていたが、誰かと擦れ違うことは無かった。

どれくらい歩いたのか。大きな扉の前へと辿り着いた。

「この部屋にいらっしゃるのは、薄暮の時代にこの国の基礎を作り上げたお方だ。決して粗相のないように」

テクノクラートは固い表情で言った。何かに怯えているようにも見えた。

扉が開き、中へと招かれる。部屋の一番奥には、壁に埋め込まれた巨大な水槽とその中に浮かぶ脳があった。

「来たか。デニス、後で呼ぶまで下がっておれ」

デニスと呼ばれたテクノクラートと保安員が部屋を出て行く。

一人取り残されたサルガドは、脳をじっと見つめていた。

「よく来たな、サルガドよ。余の名はレッドグレイヴ、このパンデモニウムを統治し、世界を監視する者だ」

扉が閉まる音がした後、声が頭上から降ってきた。最初に脳を発見したときと同じ声色だった。

「地下での働き、見事であった。そなたがあの保安員の攻撃を阻止しなければ、余の命脈は尽きていたであろう」

「光栄です」

サルガドは短く答える。水槽の脳――レッドグレイヴのことだ――は、サルガドが意識を失った後に再統治を完了していたらしい。

先程のテクノクラートの強張った表情に納得がいった。突如現れた絶対的な指導者の存在を受け入れきっていないのだろう。

「このパンデモニウムは世界をよりよく改善し、導くために存在している。だが現状はどうだ? テクノクラート達は平穏とした生活を続けたいがために保身に走り、世界を改善していこうとする姿勢すら見せぬ」

「つまり、本来の役割を失っているということでしょうか?」

「そうだ。余がこの姿で眠りについて約600年、その代償はあまりにも大きかったようだ。パンデモニウム本来の役割を果たすために、余は復活したと言っても過言ではない」

レッドグレイヴは厳しい調子でサルガドに言い募った。レッドグレイヴの感情の振れに合わせるように、水槽の中で音を立てながら泡が発生していた。

「だが、余には『腕』が必要でな。この姿だと不便なことが多い」

「どういうことですか?」

「そなたの能力は申し分ない。他の者が失ってしまった判断力と意志の力を持っておる」

「ありがとうございます」

サルガドは恭しく頭を下げる。同時に、未だに夢の中にいるのかとさえ錯覚する。

あれだけ渇望していた自身の能力の再評価。それを統治者と名乗る脳が下したのだ。

「そなたには動けぬ余の代理として働いてもらう。階級もそれに見合ったものを用意しよう」

「わかりました。 必ずやご期待に応えましょう」

「良い返事だ。さて、デニス、入ってくるがよい」

先程出て行ったテクノクラートが再び入ってくる。

「差し当たって階級に相応しい部屋を用意した。デニスよ、サルガドを執務室へ案内しろ」

「……わかりました。ご案内します」

病院へ訪れた時とは全く違った態度のデニス。その顔は酷く強張っていた。

レッドグレイヴの居室の入り口に、サルガドは静かに佇んでいた。

居室では高級テクノクラートが映像通信でレッドグレイヴに渦の調査に関する意見を述べていた。テクノクラートを中心に、地上の地図映像と渦《プロフォンド》の発生状況がデータとして映し出されている。

彼は地上監視局の長で、高級テクノクラートの中でも『指導者』と呼ばれる最上位に位置する人物だ。

「監視局にあるデータは完全なものです。 再調査が必要とは到底思えません」

必死に説明する男の額には汗が浮かんでいる。

「随分と自信があるようだな。渦《プロフォンド》は非常に不安定で状況も変則的であるため、完全な予測は未だ困難であると聞いておるが?」

「そうは申しますが、所詮は下界の問題です。我々には何も関係がないと思われますが……」

「余の意志は世界を統べること。パンデモニウムが作られた意義など、全てが歴史の過程で失われてしまったようだな」

「ですが、監視局には渦調査のために下界へ降下させる人員が不足しております」

「人手など作ればよい。パンデモニウムは惰眠を貪るために存在するのではない。新たに人を選び派遣する。その調査はサルガドの指示の下に執り行え」

「お言葉ですがレッドグレイヴ様……元ライブラリアンの彼には些か重責なのではないでしょうか」

地上監視局長の声には明らかな侮蔑の色が含まれていた。最上級層の彼らにしてみれば、下級層出身のサルガドに使われるなど、到底受け入れられるようなことではなかった。

「強い意志がなければ行動することは叶わぬ。思考の時代は終わったのだ。実行の時だ」

レッドグレイヴは地上監視局長の言葉に胃を介すことなく言い切った。声色こそ少女のような高い声であったが、誰もが従わざるを得ないような凄味があった。

「……では、私は失礼します」

これ以上の進言は無駄だと悟ったのだろう。しかし、地上監視局長は物言いたげな表情を隠すことなく通信を切った。

「時がエンジニアの質を随分と劣化させたようだな」

脳から放出される小さな泡の量が少し増える。コポコポと連続して音を立てるその様は、まるでレッドグレイヴの溜息のようであった。

入り口に佇むサルガドは、じっとその泡を見つめていた。

カシャリ、と、右腕から馴染みのない金属が擦れる音が、小さく響き渡った。

「―了―」

3372年 「針」

《渦》の再調査が開始されると同時に、レッドグレイヴによって地上に発生している《渦》の正体と、その発生の経緯に関する真実が公表された。

また、《渦》が発生した元凶であり原因であるケイオシウムに関する研究を最小限に留める政策も策定された。

ケイオシウムの取り扱いに関して『キングストン協定』が迅速に定められ、今までの研究に関する記録や成果を放棄するよう通達が行われた。

だが、急な方針の転換はレッドグレイヴと一部のエンジニアとの間に軋轢を生み出した。ケイオシウムの研究を生業とするテクノクラートや、遺伝子スクリーニングでその分野の研究に振り分けられたエンジニア達が猛反発したのだ。

彼らの反発を受けたレッドグレイヴは、キングストン協定が遵守されているかどうかを監視する『協定監視局』を新設し、ケイオシウム研究を行っているエンジニア達を徹底的に追い込むことにした。

「かつての災厄を二度と起こしてはならぬ。余の統治下で過ぎた研究を行う事は許さぬ」

このレッドグレイヴの言葉に何人ものテクノクラートが青い顔をしていたのを、サルガドは見逃さなかった。

「中央のサルガドだ。これよりケイオシウム研究の記録抹消を行う」

サルガドはレッドグレイヴの代理として協定監視局を率いる立場となっていた。

協定審問官を引き連れて各研究所に出入りし、ケイオシウムに関する研究記録の破棄を見届けるのが仕事だ。

電子化してあるものは統制局で消去できるが、メモリーチップ等に残されたものは、当然ながら物理的に破壊する必要があった。

「我々の研究を否定するというのか!?」

苦虫を噛み潰したような顔でテクノクラートは言う。サルガドはこの仕事に就いてから、こんな表情のテクノクラートを幾度となく見てきた。

長年の研究成果が塵芥の如く消されていく様を黙って眺めていられないのであろう。そのことはサルガドにも容易に想像がついた。

「統制局からの厳命だ。違反することは許されん」

「いまさら他の分野に従事することなど、できる訳がないだろう。統制局は何を考えているんだ!」

テクノクラートは語気を荒げた。ケイオシウム研究を放棄せざるを得なくなったエンジニア達は皆、同じようなことを口にする。

「これは決定事項だ。統制局に従え。さもなくば違反者として厳罰も免れんぞ」

「ふざけたことを……、過去の統治者が大きな顔をできるのも今のうちだ!」

「貴様、協定違反罪に加えて侮辱罪も追加されたいようだな」

異を唱えるエンジニアをひと睨みすると、集めた研究データを彼らの眼前で破壊した。

絶望に染まるテクノクラートの表情に、自身の口元が笑みの形に歪む。サルガドは焦げた臭いを防ぐ振りをして、その口元を義手で隠した。

笑うような事態ではない。サルガドは職務に対して忠実でありたいと思っていた。

これはレッドグレイヴ様から任された重要な職務である、それに楽しみを見出すなど愚の骨頂である。と心を押さえつけていた。

キングストン協定に基づく取り締まりが進む中、サルガドはレッドグレイヴに呼び出されていた。

サルガドがレッドグレイヴの水槽の前で待機してから程なくして、大勢のエンジニアがデニスに連れられて居室へ入ってきた。

この全員がパストラス研究所の所員であると、デニスはサルガドに説明した。

パストラス研究所はパンデモニウムに数ある研究所の中でも一、二を争う規模の研究所であり、ケイオシウム研究の最先端を行っていた。

他の研究所と同様、協定に基づくケイオシウム研究の放棄を求められたが、頑なにそれを拒否し続けていた。

「これもまた意思か……」

レッドグレイヴの呟きがサルガドの耳に入る。

抑揚こそ少ないものの、その言葉には呆れとも憐憫ともつかない響きがあった。

「我々は過去の過ちを繰り返さぬために研究に邁進してきました。現在までの研究を放棄することはできません」

「否。過度のケイオシウム研究が現在の災厄を招いておる。キングストン協定は過ちを繰り返さぬために定められたのだ」

「貴方は我々の研究に見向きもしないから、そのように簡単に切り捨てることができるのです。我々の研究成果を放棄することは、パンデモニウム全体にとっての損失であると断言しましょう」

一歩前へ進み出た代表のエンジニアは、パストラス研究所の所長を務めていたテクノクラートで、名前をハワードと言った。

パンデモニウムが空に上がる以前より続く高名な指導層一族の出であり、キングストン協定が結ばれるまでは、ケイオシウム研究の第一人者として活躍していた。

それ故、ケイオシウムに関しては誰よりも理解している自負があるのだろう。その言葉は統治者であっても納得させてみせるという自信に満ちていた。

「余が人身であった頃にも、その様なことを口にする男がいた。だが結果はどうだ。地上には《渦》が蔓延り、それを止める手立ても発見されておらぬ」

「《渦》を止めるためにもケイオシウムの更なる研究が必要です。我々の研究こそが、世界を救うのです」

「では、余が眠っていた600年という長い間、お前たちケイオシウム研究者は何をしておったのだ? 成果を挙げていれば余が目覚める必要もなく、とうに《渦》など消滅しておろうが」

「ケイオシウムは未知数です。だからこそ長い年月をかけて検証と実験を繰り返し、確実な成果を出す必要があるのです」

「……これ以上、お前達の戯言に付き合う必要はない」

「貴方は、いずれその決断に後悔することになる」

ハワードは怒りに顔を赤くした。保安員がやってくると、パストラス研究所のエンジニア達は退室していった。

「レッドグレイヴ様、あの男――」

彼らが退室した後、サルガドはレッドグレイヴに具申しようとした。あの様子では、ハワードはケイオシウムの研究を放棄しないだろうと考えたからであった。

「わかっておる。サルガドよ、奴の監視を怠るな」

「承知いたしました」

数週間後、赤い武装服に身を包んだ協定審問官と治安部隊を引き連れ、サルガドはパストラス研究所へ足を運んだ。

パストラス研究所所長のハワードを監視していたサルガドは、彼が研究整理の名目でパストラス研究所に滞在している事実を掴んだ。

しかし研究所内の設備は全て封印されており、電気も遮断されている。そんな場所で出来ることなどは何も無い筈だ。

調査の結果、とある統制局員の手引きにより、パストラス研究所の稼働状態に関する報告書が改竄されていたことが発覚。弾圧されたエンジニア達が研究所に集い、極秘裏にケイオシウム研究を進めているということが判明した。

即座にパストラス研究所に対する強制排除の命令が下り、サルガドが派遣されたのだった。

「サルガド様、研究所内部のエンジニアに動きがありました」

「研究記録をどこかへ持ち出すつもりか。何としても阻止せよ」

「了解しました」

協定審問官が研究所のセキュリティを解除し、中に入っていく。

サルガドは治安部隊に周囲の警戒を命じると、協定審問官の後に続いた。

「探せ。誰一人として逃すな」

サルガドは人気の無いホールで協定審問官に指示を出す。大勢の協定審問官が各部屋の捜索に当たる。

数人の違反者が見つかり、俄にざわつき始める。

最初に捕縛されたエンジニアがサルガドの前に連れてこられた。

「仲間はどこに隠れた」

サルガドは拘束された男に銃口を突き付けながら問い質す。

「し、知らない。仲間なんて……」

「言え。黙秘は貴様の為にならんぞ」

「知らない……。私以外、この研究所には――」

サルガドは虚言を口にするエンジニアの右脇腹を強く蹴り込んだ。

「言え」

サルガドは鈍い呻き声を上げる男を見下ろし、再度尋ねる。

「答える必要は……ない」

その言葉を聞いたサルガドは、義手の手首から細いワイヤーを伸ばし、男の首にそれを当てた。ワイヤーの先からは更に細い針が射出され、男の延髄に突き刺さった。

これは電気信号によって脳幹を刺激し、相手の意思を思うままに操る装置だ。協定違反者の摘発が始まって間もなく、サルガドは強制的に自白させるための装置を自らの義手に取り付けていた。

「あ、がっ……ぐげ……」

男が醜い呻き声を上げた。再びサルガドは問う。

「仲間の居場所はどこだ? 素直に言わぬと、次は死が待っているぞ」

「第三……研究室……コンソール下……地下……の部屋……」

「第三研究室のコンソール下を探せ」

「……了解しました」

協定審問官はこの尋問の様子に眉を顰めながら、第三研究室へと向かっていった。

程なくして、第三研究室の地下に増設されていた部屋からハワードと多数のエンジニア達が連れ出された。

最初は強固な態度を取っていたエンジニア達も、尋問された男の見るも無残な姿を目の当たりにして反抗することが無駄と悟ったのか、おとなしく連行されていった。

「サルガド様、些か乱暴ではありませんか?」

協定審問官の一人が険しい顔をしていた。

「レッドグレイヴ様に楯突く者などに容赦の必要は無い。元より協定違反した犯罪者だ。あの程度、どうということもあるまい」

「ですが……」

「私の行動に問題があるというのなら、レッドグレイヴ様に提言してみてはどうだ? 私はレッドグレイヴ様の勅命を受けてここにいるのだからな」

「そのような畏れ多いことはできかねます」

「ならば、黙って従っていろ」

サルガドの鋭い視線に、協定審問官は顔を強張らせて職務に戻っていった。

ハワードは協定違反者として捕らえられた。それから数週間後、パストラス研究所は治安部隊によって焼き払われた。

研究所の跡地は、協定違反の見せしめとして、そのまま放置されることとなった。

「中央のサルガドだ。ここで協定違反が行われているとの通報があった」

「わ、私は何もしていない」

「研究設備を検めさせてもらう。抵抗は無意味である」

「……わかり……ました」

赤い武装服の協定審問官を引き連れるサルガドは、エンジニア達の間で畏怖の対象となっていた。

「それで良い。隠すことは為にならん」

「レッドグレイヴの操り人形め……」

「その操り人形に従うしかできない貴様は、人形以下ということか?」

サルガドは項垂れながらも敵意を見せるエンジニアを鼻で笑う。

「……いつか後悔することになるぞ」

「ならばやって見せろ。できるものならな」

いつもは下層民を見下している上層の民が、下層出身の自分に抵抗することもできない。

その事に愉悦を感じる自分を、サルガドはもはや否定しなかった。

「―了―」

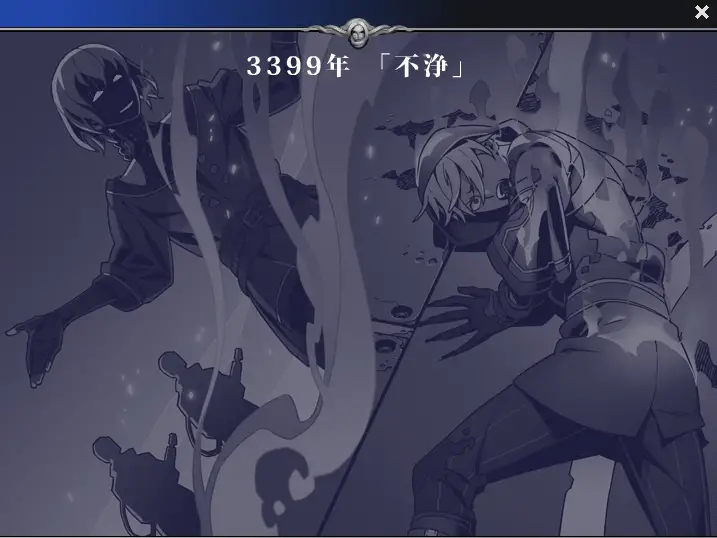

3399年 「不浄」

キングストン協定違反者への処罰がひとまずの終焉を見せた後、サルガドはレッドグレイヴの使者として地上とパンデモニウムを頻繁に行き来する生活を送っていた。

レッドグレイヴ直属の使者として各国の首脳とパンデモニウムの橋渡しを行い、時には勅命によって協定審問官では手に負えないような任務を遂行することもあった。

――失われた遺産である自動人形の制作者や、不死皇帝との邂逅。

――他のパンデモニウムの民では到底対処しきれないような者との交渉や駆け引き。

そういった事案に対して冷静に対応できるのは自分かレッドグレイヴ様のみである、という自負すらあった。

しかし、地上へ派遣されるということは、同時に命の危険に晒されるということでもあった。

追跡から逃れた開放派や連隊の残党などは危険極まりなく。幾人もの協定審問官が命を落としていた。そんな協定審問官に代わって、サルガドが直接手を下すこともあった。

手酷い反撃を受け、傷を負うことも再三だった。

「大丈夫すか? ああ、生きてますね。回収しに来ましたよっと」

間の抜けたような、気の抜けたような、そんな声で怪我をしたサルガドを回収する者がいる。

協定審問官のユハニだった。危険地帯で物陰に退避しているサルガドを、特殊なビーコンで探し出して回収する。

ユハニは《渦》が消滅してから協定審問官となった人物で、身体能力や体力は他の協定審問官より抜きん出て高く、地上での超長期の任務に適正がある。その適正故、彼はパンデモニウムにいる時間よりも地上へ降りている時間の方が遥かに多い。

サルガドはそのように聞いていた。

しかし、概ねどの様な人物に対してもへらへらとした態度を崩さないユハニを、サルガドは好ましく思っていなかった。

とはいえ、危険地帯に赴くことの多いサルガドを保護できるだけの実力を持った者がユハニ以外にいないこともまた事実である。

ユハニに危機的状況から救われる度に、サルガドは苦虫を噛み潰したような顔をするのだった。

そんな風に幾度となく命の危険に晒されたが、サルガドは『必ず生きて帰って、このような目にあわせた地上の者を必ず断罪してやる』という一心で生還を果たしていた。

選ばれし民である己が、下賤な地上の者に苦汁を嘗めさせられたままでいる訳にはいかなかった。

サルガドは死者の軍勢を制御する鍵であるベリンダを回収するために、タイレルと共に商業都市プロヴィデンスへの調査へと赴いていた。

死者の軍勢が蔓延る場所など虫唾が走る思いだったが、ベリンダに関して何かしでかす危険性のあるタイレルを監視できるのは自分しかいない、という思いもあり、同行を承諾した。

ガレオンのブリッジで、ベリンダだった人形から光る何かが立ち上がってくる。その光る何かはベリンダの肢体にまとわりついたまま、離れる気配を見せない。

「タイレル、どうする気だ」

「ベリンダを回収します。急いで調査して対策を立てなければ……」

タイレルはベリンダを回収する機材の準備をし始める。

ただの人形となったベリンダを解体しようと、ベリンダに近付いたその時だった。

タイレルの背後に、突如として人が現れた。

「タイレル!」

サルガドは背後の人物に向かってワイヤーを射出する。

ワイヤーは切られこそしなかったものの、突如現れた人物の武器によって払い落とされた。

「な!?」

瞬きをする間もない出来事だった。

サルガドはその人物に凄まじい力で蹴り飛ばされる。サルガドはブリッジの床に転げた。

すぐさま起き上がるも、体中から痛みが走る。肋骨の何本かが折れているのだろう。

油断をしたつもりは一切なかった。ただ、相手があまりにも俊敏だった。

「その女を渡してもらおう」

サルガドを一蹴した人物は低い男の声で、タイレルを見下ろす。

「何者ですか?誰であろうと彼女を渡すことはできません」

「渡せと言っている」

「できません!」

タイレルと男の間に球状物体が浮遊した、球状物体は男を目掛けて飛んでいく。紙一重のところでそれを回避する男だが、球状物体は男の衣服を焼いていた。

「貴様……」

男の声が苛立ちに彩られる。

「サルガド、逃げてください!」

男の声に構わず、タイレルはサルガドに向けて叫んだ。

「何を言――」

「貴方にはこれらのことをレッドグレイヴ様に報告する義務があるでしょう」

強い口調であった。そうだ、ここで共倒れになれば、誰がこの事態をレッドグレイヴ様に知らせるのか。

「早く。状況はすべて飛行艇の記録メディアに送信しています。貴方は何としてもパンデモニウムに!」

タイレルの言葉を聞いた男がサルガドの方を振り向くが、球状物体がすぐさま男とサルガドの間に入り込む。

その隙に、サルガドはガレオンのブリッジを抜け出した。

飛行艇に向かう道すがら、幾体もの死者に襲われた。

サルガドは義手から放つワイヤーで死者を一掃するも、先程の男から苛烈な攻撃を受けていたためか、何度も死者から噛み付かれてしまった。

それでもサルガドは、パンデモニウムへ帰還することを諦めてはいなかった。

選ばれし民である自分、全ての支配者であるレッドグレイヴ様の代理として働く自分が、下賤な地上の者にただやられて終わる訳にはいかない。

過去に反撃した地上の者、痛烈な一撃を加えてきた先程の男。何としても生きて、彼奴等に目にものを見せねばならない。己が手を下さなければならない。その思いがサルガドの気力となっていた。

死に物狂いで飛行艇にたどり着き、急いで発進させると、パンデモニウムまで自動操縦に切り替える。

あとは懸命に意識を失わないようにした。意識が途切れれば、そこで死んでしまうと思った。

パンデモニウムのフライトデッキにサルガドを乗せた飛行艇が降着した。

サルガドはぼろぼろの身体を引き摺って、飛行艇から転がり落ちた。

よく磨かれた金属質の路面がサルガドの目に飛び込んでくる。

その綺麗な路面を見たサルガドは、帰ってこられたのだと安堵した。

状況は飛行艇から通信で済ませてあった。自分が瀕死であることも伝えてあったので、すぐに救急班が駆け付けてくる。

「お疲れさんです、サルガド様」

へらへらとした声がする。聞き覚えのあるその声に、サルガドは眉を顰めた。

「ユ……ハニ……か……」

息も絶え絶えのサルガドを見下ろすように、協定審問官のユハニが立っていた。

「サルガド様、一つご報告があるんですけど、今聞きます?」

「そう……か、早く……報告を……」

「んじゃ早速。【違反者サルガド、パンデモニウムに死者の毒を持ち込んだ罪で焚刑に処す】。以上です」

その言葉をサルガドの脳は理解しなかった。否、できなかった。

困惑するサルガドを見つめるユハニの目は、酷く可哀想なものを見る目であった。

ユハニの憐憫が自身に向けられていることに気付いた時には、もう遅かった。

ぼろぼろの肉体を引き摺るサルガドを、幾人もの協定審問官が囲んでいる。彼らの手に携帯型の火炎放射器があることを認識したが、何故それが自分に向けられているのかは理解できなかった。

「何故……?レッドグレイヴ様は……何と……」

「さあ?知らないっす。でも、ダメなんすよ。パンデモニウムに不浄なモンは持ち込めないんすわ。それはアンタが一番よく知ってるでしょ?」

「違、う……わた、しは……」

「恨むなら、タイレルと一緒にプロヴィデンスに降りた自分を恨むんだな」

ユハニの声色が、やる気のない気怠げなものから一変する。

「やれ。肉片一つ残すな」

号令が下った。サルガドの肌を火炎放射器の業火が撫でた。

焼ける。熱い。何故、何故、何故?

疑問と熱が思考を埋めつくす。肌を撫でる炎を振り払おうと身悶えた。

何かが自分から零れ落ちた。視線の先に、まだ生身の左腕があった。

炎に焼かれながらも、はっきりとわかる。その腕は腐って、肉が剥げ落ちている。

ここで漸く、サルガドは自分が醜く不浄な地上の死者達と同じものになっていると気付いた。

自分が最も嫌ったものに成り果てるという嫌悪と恐怖に、思考が塗り潰されていく。

「あ、あ……ひ、あ……」

叫びにならない叫びと共に、サルガドの思考は灼熱の恐怖に完全に支配されていくのだった。

「―了―」

新規

新規 編集

編集 添付

添付 一覧

一覧 最終更新

最終更新 差分

差分 バックアップ

バックアップ 凍結

凍結 複製

複製 名前変更

名前変更 ヘルプ

ヘルプ