シェリ

【正体】ウォーケンによって暗殺目的に作られた人形

【死因】マルセウス(カストード)による誅殺。

【関連キャラ】ウォーケン(創造主)ドニタ(姉妹にして宿敵)ロブ(愛犬)

3390年 春 「少女」

簡単な仕事だった。馬車に揺られながら、シェリは今回の仕事を思い返す。

依頼人の手引きで使用人として潜り込み、頃合いを見計らって対象の食事に毒を盛る。それだけだった。

彼は今際の際に何を思ったのだろう。家族のことか、信頼していたであろう依頼人のことか、ただ毒に苦しんでいただけか。

しかし、どれもシェリにとってはどうでもいいことだった。

今回のように下準備が整っているケースは多くない。

泣いて無様な命乞いをする者、剣を手に取り最後の足掻きをする者、大金を積んで寝返りを提案する者もいたが、暗殺者たるシェリは主の命に従うのみであり、いずれも無駄なことだった。

グランデレニア帝國、ルビオナ連合王国、マイオッカ共和国、ミリガディア王国、インペローダ。人間同士の争いが絶えない曙光の時代(ドーンライト・エイジ)において暗殺需要が絶えることはなく、報酬さえあれば何処へでも暗殺者を派遣し、誰でも始末する。シェリの主もその一人だ。

老齢の紳士然とした風貌の主は、落ち着き払った声で言う。

「こちらが今回の暗殺対象となります。よろしくお願いします」

主が対象の写真と資料をシェリに渡す。そこに写っていたのは年端もいかない子供だ。思わず主の顔を見返す。

「気乗りしませんか?」

あくまで柔らかい口調で、主はシェリへ語り掛けた。

「いいえ。やります」

「そうですか。では、改めてよろしくお願いします」

夜、拍子抜けするほど簡単に侵入できた。

広い屋敷の一室で黒い犬を抱え、怯えた表情の対象を確認する。

「おねえちゃんが、ころしやさん?」

「このこはころさないで」

既に自らがどういう立場なのか察していたようで、抵抗する様子はない。ただ、犬の命は惜しいらしい。

黒い犬が吠え出す。

シェリは何も答えぬまま対象を見据えてナイフを取り出し、構える。

構えるが、振り下ろすことができずにいた。そう逡巡して立ち尽くしているうちに、部屋の扉が開いた。

「動くな!」

遅まきながら異常に感づいた警備達が、銃を構えてシェリに警告を出す。

「お嬢様、こちらへ」

対象が警備達の元へ走る。警備の後ろに隠れ、こちらを窺うように顔を出す。

シェリは失敗してしまったことを悔やみつつも、心の何処かで安堵していた。

逃亡ルートの算段をしている時、室内に発砲音が響いた。

シェリが殺す筈だった、警備達が守る筈だった子供が倒れている。

「嗚呼、憐れお嬢様は流れ弾に当たって死んでしまわれた」

警備の一人がわざとらしく声を上げる。

「腕の良い奴を雇ったと聞いていたが、ガキも殺せないような三流とはな」

シェリはおおよその現状を理解した。容易く侵入できたのもお膳立てされたが故。なんとしてでも事を成し遂げたかった依頼人は、更に保険を掛けていたのだろう。

おそらくは、最低でも賊が侵入したという事実さえあればよかったのだ。

「もちろん、そんな三流にも死んでもらおうか」

シェリは窓へ向かって駆け出す。警備達が放つ銃弾が体を貫くまで立ち止まっている場合ではない。

どうにか辿り着いた窓から飛び出し、闇夜へ逃げる。警備達が追ってくる様子はないようだ。

屋敷から黒い犬の鳴き声が響き続けていた。

翌日、シェリは事の顛末を主へ話した。

「そうですか。そんなことが……」

「しかし、あなたが無事でよかった」

主は優しく笑いながら答えた。

「失敗は誰にでもあります」

「とにかく今は、傷を治すことだけを考えてください」

シェリの自宅前に、薄汚れた黒い犬が倒れていた。

死んでいるようにも見えたが、シェリの姿を認めると立ち上がり、唸り声と共によろよろと近づいてくる。噛み付いてくるようにも見えた黒い犬は、シェリの手前で再び倒れ込んだ。

鬱陶しく思ったシェリは、ナイフを取り出して犬へ投げつけようとするが、ふと、子供に抱えられていた犬を思い出し、手を止める。

あの時の犬がやってきた、とは思い難い。それでも何かしようとする気にはなれなかった。

翌日になっても薄汚れた黒い犬は同じ場所にいた。もうシェリを見ても唸り声を上げることはないようだ。足で払うが動いてくれそうにない。気まぐれで残飯を与えてみると、貪るように食べだした。

政治家、軍人、貴族、王族、富豪……。命じられるままに依頼をこなしていく。それまでと何も変わらない日々だったが、自宅前には薄汚れた黒い犬がいた。

ある日、シェリが戻ると犬は死んでいた。

飼っているつもりはなく、愛着もなかった筈だった。

たかが犬一匹、消えていなくなろうとも、どうでもいい筈だった。

ただ、シェリの目からは涙がこぼれ落ちていた。

犬の傍に立ち竦むシェリの元に主が現れた。

「あなたの犬ですか?」

「いいえ」

そう、飼っているつもりなど別に無かった。ただ一緒にいただけだった。

「悲しいのですか?」

主の問い掛けにシェリは無言だった。

「その犬、いただけますか?」

主の命である上に、死んでしまった野良犬なのだから断る理由は無い。

「誰かに必要とされることは、何物にも代え難い」

そう言葉を残して、犬の死骸を抱いた主は去っていった。

たかが犬一匹、消えていなくなろうとも、どうでもいい筈だった。

「困りましたね」

「我々の仕事とて必ず成功するものではありませんが」

「本来のあなたはそんなものではない筈です」

「次こそは失敗しないと信じています」

主の言葉がシェリの頭の中を反芻する。あの犬がいなくなって以来、仕事を失敗することが多くなってしまった。

何の躊躇いもなく振るえていたナイフの切っ先が鈍ってしまう。対象を始末することで喜ぶ依頼人がいると同時に、悲しむ誰かがいるという、当たり前のことを知ってしまった為だ。

暗殺を行う為に教育されてきたことは知っていたし、かつては自らの存在意義だと信じて疑わなかったが、最早それが行えなくなっていることに気が付いた。今さら別の生き方ができるとも思えない。

他者を殺める為だけに使用してきたナイフを取り出し、自らの手首を斬りつけた。

血が大量に流れ続け、徐々に意識が遠のいた。

「―了―」

3390年 「ドクター」

シェリが目を覚ますと、見覚えのない天井があった。

ベッドと扉以外何も無い小さな部屋に、自分以外の者は見当たらなかった。まるで、どこか異世界で唯一人きりになってしまったかのような気持ちになった。

部屋の様子を窺うようにベッドから半身を起こし、自分の腕に巻かれた包帯を眺める。そっと傷口に触れてみたが、痛みは無かった。しばらく無心のまま座っていると、かすがに扉の向こうから吐息のような音が聴こえてきた。

今までに殺めた死者が復讐しにやって来たのかもしれない。そんな奇妙な考えがシェリの頭に浮かんだ。

ゆっくりとベッドから降り、その奇妙な音のする方へ進んでいった。そして扉の前に立ち、ゆっくりと扉を引いた。

すると、何かが勢いよくシェリの胸元に飛び掛かってきた。

シェリは驚いてバランスを崩し、尻餅をつく。犬のように見えるツギハギだらけの小さな物体が、尻尾を振りながらシェリの体にしがみつき、せっせと顔を舐め回してくる。シェリは突然の出来事にしばし呆然となり、なすがままにされていた。しばらくして我に返ると、その物体を無理矢理引き離し、袖口で顔を拭った。触った感触はまるでぬいぐるみのようだったが、仕草や行動は生きている犬そっくりだった。その物体はシェリの周りをくるくると回っている。

奇妙な犬と一緒に部屋を出たシェリは、誰もいない建物の中を歩いていった。廊下は簡素な作りだったが、清潔で明るかった。

しばらく歩くと、より明るい部屋に辿り着いた。大きな部屋の中心には木々が生い茂り、その周りには奇妙な工具や書類が積まれた銀色の大きな机があったそして、何より眼を引いたのが、壁際のガラスケースに立て掛けられた多くの人形らしきものの姿だった。

「ギブリン翁から連絡を受けたときは何事かと思ったが、その様子なら、もう大丈夫そうだね」

立ち並ぶ人形のケースの影から、白衣を着た男が現れた。

シェリの前まで辿り着くと、傍から離れない物体に気が付いた。

「おや、ロブに気に入られたのかい。来客は勿論、僕にも懐かないような困った子だったんだが……」

「せっかくだから仲良くしてやってくれ。ロブには君に負けない、面白い機能がたくさんあるからね」

そう言うと、白衣の男はまた踵を返して人形達の立ち並ぶ作業台に向かう。

「あの、ここはどこですか? そしてあなたは……」

シェリは去ろうとする男に話し掛けた。

「おっと、何も知らないのも当然だね。君がここに来たのは初めてだったのを忘れていたよ」

振り向いた男は話を続けた。

「君、シェリとそのロブを創ったのは僕だ。私はドクター・ウォーケン。 ドクターでいい」

「君は体液を多めに流出し、長時間意識を失っていたのさ」

シェリは自傷した腕に無意識に手を当てた。

「そして、ギブリン翁からの連絡で機能停止に陥った君を回収、修理したわけだ」

「だからここは君の故郷、生まれた家と思って、自由にしていていい。 僕はすこしやらなきゃいけない作業があるので、またあとでお茶でも飲みながら話をしよう」

そう言ってまた、ドクターは作業台へと戻っていった。

聞かされた状況がはっきりと飲み込めないまま、ロブと呼ばれた犬とシェリはその場に取り残された。

明るい天窓の下にある白いテーブルに、二つのカップが置かれていた。温かい紅茶とミルクを、白い服を着たシェリと同じよ うな年格好の少女が運んできた。

「君はそもそも死んだりはしないんだ」

ドクターは少女が運んできた紅茶を口に運びながら語った。

「機能停止することはあってもね。 直せば、いまのようにまた動く」

押し黙って話を聞きながら、シェリは注がれた紅茶を眺めていた。

「それにしても、自傷できるなんてまったく予想外だったね。しかし、これは嬉しい誤算だ。そこまで自意識を成長させることができる、ということだから」

「生き続ける意味はあるのですか?」

シェリは呟くように言った。

「いい質問だ。 ただ、それは私には答えられない。 私だってなぜ自分が生きているのか意味などわからないのだからね。 いつか自分で意味があるんじゃないかと思えれば、それでいいんじゃないかな」

「無責任かもしれんが、まあ、得てして創造主というのは無責任と相場が決まっているものさ」

他人事のような口調で語ったあと、後ろを振り向いて声を掛けた。

「ドニタ、こっちに来なさい」

「はい、ドクター」

さっき紅茶を運んできた少女がドクターの元に来た。

「彼女はドニタ。 君の姉妹だ」

「よろしく、シェリ。 ワタシは多分あなたのお姉さんよ」

「修理の他にもいろいろ調査をしたいし、新しい機能も試してみたい。 君にはしばらくここで暮らしてもらうことになる。 わからないことがあったらドニタに聞いてくれたまえ」

そう言ってドクターは席を立ち、また自分の仕事場へと戻っていった。

「ここでいま稼働している自動人形は、ワタシたち二人だけよ。 楽しくやりましょう」

ドニタは笑顔を浮かべながらシェリに話し掛けた。

ある日、来客があった。大きな木箱がいくつも外へ運ばれていく。来客は制服らしきものを着ていたが、シェリが今までに見たことのない姿だった。

木箱の中に入っているものをシェリは知っていた。

自身と同じ自動人形という事もあって何度か話し掛けてみたが、返事があった事は無く、いつしかシェリはそれらをモノとして見るようになっていた。

そっと、ドクターと来客との会話に聞き耳を立てた。

「僕の子供達は元気にやっていますか」

「最初のロットは期待以上だったよ。 また追加が欲しいと監視局の連中は言っている。最近はパンデモニウムでも兵隊不足でね」

「あのタイプならいくらでも作れますよ。いつでも発注してください。 ただ欲を言えば、もうすこし精巧なものを創ってみたいですがね」

「なら、ちょうどいい話がある。ある人物に似せて人形をつくってもらいたいんだが……」

「あら、お掃除さぼって何してるの?」

ドニタがその場に突っ立っていたシェリに声を掛けた。

掃除など別にドクターは命じたりしないのだが、ドニタはシェリに甲斐甲斐しいメイドの様に働くことを求めていた。

「尽くすのがワタシたちの仕事よ。 何もしないでぼーっとしてるなんてよくないわ」

ドニタはとにかく忙しない少女だった。ドクターは、最初に読んで聞かせた童話のせいかもしれない、と笑って言っていたが、なるべく静かにしていたいシェリとはあまり気が合わなかった。

急にせき立てられてぼうっとしているシェリの足下で、ロブがドニタを威嚇する。

「あら、この子ホントに行儀が悪いわね。 ちょっと痛い目にあわないとわからないのかしら?」

もっていた箒を振り上げてロブを叩こうとする。その振り上げた手をシェリが掴む。二人はバランスを崩して机にぶつかり、上にあった本や機械が大きな音を立てて床に落ちた。

「君たち、遊ぶなら他でやってくれ。 仕事中なんだ」

音に気が付いたドクターが、シェリ達に声を掛けた。

「ほら、あなたのせいで怒られたじゃない」

「違う、私のせいじゃない」

二人は手を離し、向かい合った。

「怠け者に幸せなんて来ないわよ」

ドニタはそう言ってシェリから離れていった。

「……幸せ、ね」

シェリは呟きながら、自分の足下でくつろいでいるロブを見つめた。

「―了―」

3390年 「憐れみ」

「そろそろギブリンさんのところに戻ってもらうよ」

ドクターより帰還が告げられた。シェリは大きく肩を落とした。

「君の所有者は彼だからね」

シェリがここにいるのは、あくまでも修理と検査のためであった。この心地良いぬるま湯がいずれ終わるとわかってはいたが、やはりショックは大きい。

「どうも君の感情表現は豊かすぎるきらいがある」

苦笑しながらも、自身の創造物の完成度を嬉しそうに語るドクターは言葉を続ける。

「どうやら君はここを気に入ってくれたようだし、定期検査 名目で時折こっちに送るよう伝えておくよ」

「ありがとうございます」

礼を言って立ち去ろうとするが、何かに躓き、バランスを崩してしまう。ロブが足下にいた事に気付かなかったようだ。

シェリはその場にしゃがむと、足を引っ掛けてしまったお詫び代わりに、ロブを優しく撫でた。

「その子も連れて行くかい?」

ロブを撫でながらドクターを見上げる。

「良いのですか?」

落ち着いて答えた筈だが、なぜか声が上擦ってしまう。

「すっかり君に懐いてしまったからね。それに、再び誰彼構わず吠える犬に戻られても困る」

事情を察したのかのように、ロブが尻尾を大きく揺らしながらシェリの周りをくるくると回り始めていた。

主の元へ送られる事になった当日、シェリは前々から気に掛けていた事をドクターへ聞いた。

「あの……私も箱詰めにされて送られるのでしょうか?」

人ではないと知った後とはいえ、あの仮面を付けた人形達のように扱われるのは気分の良いものではなかった。

「勿論。その方が速いし確実だ。ギブリン翁には随分と待たせてしまったな」

そういう事ではない、と何か反論を試みようとしたが、今のシェリに出すべき言葉は何も見つからない。

「さあ、入った入った」

言い倦ねていると、梱包を進めていたドクターに輸送用の箱に入るよう促され、渋々と箱へと潜り込んだ。

「それじゃあ、到着する頃に目を覚ますようにしておこう。長旅になるけど、体感ではあっという間さ」

そう言ってドクターはシェリとロブを休眠状態に変更し、蓋を閉じ始めた。

意識を失う直前、それまで姿が見えなかったドニタが視界に入った。シェリを見下ろすその顔は、ひどく上機嫌に見えた。

目を覚ますと、そこは暗闇の中だった。ドンドンと箱に何かがぶつかり続ける音が断続的にしている。

一足早く目を覚ましたロブが、箱の外に出ようと奮闘していたようだ。

もう到着したのだろうか。少なくとも移動中ではないようだった。

まずは外へ出なくては何もわからない。上蓋に手を添え、グッと力を込めると、それは拍子抜けするほど簡単に開いた。

ロブが飛び出し、シェリもゆっくりと外へ出る。そこは主が住んでいる屋敷の前だった。

何度も訪れた事のある主の屋敷だった筈だが、どこか様子がおかしい。門も玄関も鍵が掛かっていないにも関わらず、内部に人の気配が全くしない。

シェリはロブを呼び寄せて抱きかかえた。慎重に屋敷の中へ足を踏み入れる。

声を上げて主を呼ぶも、返事は返ってこなかった。外出中なのだろうか。それでは屋敷に鍵が掛かっていない説明にはならない。

どの部屋にも誰もおらず、最後の部屋、寝室前に辿り着いた。

「シェリです。只今戻りました」

念のため、ノックをした後に名乗って扉に手を掛ける。何の抵抗もなく扉が開いた。ここにも鍵が掛かっていなかった。

冬の冷たい風が通りぬける。窓が開いたままになっていた為だ。カーテンが風ではためいていた。

そして、主は寝室にいた。いや主だったものが寝室にあった。

腹部に刺さった大剣は体とベッドを貫き、刃は床にまで達していた。真っ白だったシーツは、見る影もなく赤黒く染まっていた。

息絶えた主の姿は腐敗が進み始めており、昨日今日死んだ訳ではない事が窺い知れた。

特定の勢力に肩入れせずに金銭のみで商いをしていた事が、却ってある種の不信や不安を招き、今回のような結果になってしまったのかもしれない。

シェリも仔細を把握している訳ではないが、仕事の度に反対側の勢力に与しているという事も珍しくはなかった。

主の死に驚きつつも、どこか安堵している自分に気が付いた。

ドクターはシェリの事を問題無いと判断して送り返すことを決めたようだが、かつてのように仕事をこなせる確証など何処にも無かった。

ドクターはシェリのことを、主の所有物である、と言った。彼が死んでしまった今、自分は誰のものなのか。

期せずして訪れた自由。シェリはその扱いに困惑した。

自由になった筈のシェリは何処にも行かなかった。何処に行けばいいのか思い付かなかった。

結果として、主であった遺体を眺め続けるという事を選んだ。

自身にはありえない、死後の姿というものが気になったのだ。

遺体のある部屋で多くの時を、それ以外はロブと過ごす日々が続いた。

何もせずに主の遺体を眺め続ける事が、自身に仕事を与え続けた事に対する復讐なのか、保護者的な存在を失い、悲しみ悼んでいるのか、シェリにはよくわからなかった。

ただゆっくりと、だが確実に崩れていく主の姿には、シェリを引きつける何かがあった。

ある日、ロブが動かなくなっていた。昨日まで元気に跳ね回っていたのに、だ。外傷は見当たらない。

抱き上げても力なく伸びきっている。

いつだったかドクターは、ロブもまた死ぬことのない自身の創造物だと語っていた。

犬の姿はしているが普通の犬ではない。獣医に診せたところで解決などしないだろう。

ドクターの力が必要な事は明らかだった。

シェリは動かなくなったロブを、屋敷の中から見繕った鞄の中へ入れる。

ロブの為にも、場所はわからなくても探し当てなくていけない。シェリは旅に出る為の準備を始めた。

「―了―」

3391年 「暗夜」

何も手がかりがない状態では、ドクターの居場所を探しだすのは難しい。シェリは屋敷を探っていた。

しかし、すでに襲撃者達によって屋敷の中の重要な書類等は持ち去られているようで、何らかの手がかりになるような物は、一つも残っていなかった。

主とドクターはどこかで連絡を取り合っていた筈だが、その手段がわからなかった。

シェリは途方に暮れたが、何もせずにこの場に留まり続ける訳にはいかない、と感じていた。食事は必要ない。いつまでも動く自動人形として、ここでただ生き続けることはできる。でも、動かなくなったロブをそのままにしておくことはできない。

手掛かりがないまま、シェリは屋敷を出ていった。

シェリの住む屋敷は帝都ファイドゥにあった。主が関わっていた仕事の拠点として、この帝都は都合がよかった。関わった陰謀について、背景を含め詳細を知ることはなかったが、暗殺者として送り込まれる彼女には、それに関する必要最低限の知識があった。

主を殺した人間に対しては何の感情も沸かなかったが、まずは、殺された主に関する情報を得ることから始めなければならない。

とりあえず、何度か屋敷で会ったことのある政治家の元を訪ねた。彼は政界でもかなりの地位にいたので、探し出すこと自体は容易かった。

執務らしき部屋に明かりが灯ったのを見て、シェリはそっと姿を現した。吐息はおろか心音すら無い人形のシェリは、誰にも気付かれずにターゲットに近付くことができる。

「こんばんは、カンドゥンさん」

扉の傍のクローゼットから突然現れた少女に、カンドゥンと呼ばれた男は身を強張らせた。屋敷のセキュリティを掻いくぐって潜むくらいのことは、シェリにとってどうということはなかった。

「お前はギブリンのところにいた……」

カンドゥンはそっと引き出しに手を伸ばす。

すると、空気を切る音と共に、ナイフが机の上に突き立った。カンドゥンは手を急いで引っ込める。

「何もしないわ。 ただ、聞きたいことがあって来ただけだから」

「私がお前の主人を始末したわけではないぞ。 奴はやり過ぎた、だから彼らが……」

必死に言い訳をするように、カンドゥンは語る。

「そんな話を聞きに来たんじゃないの。 あなたは主と一番親しくしていたでしょう。ドクターの話を聞いたことはない?」

「医者? 奴の医者のことなど知らん」

「そういう意味じゃないのよ。 私を作った人を探しているの」

呆れた風な表情をシェリはつくった。

「意味がわからん。 とにかく私は、お前の主人ことなど大して知らん。あくまで金で依頼をしただけだ。 お前も金が欲しいのならやる。だから、早くここから出て行け」

「話しにならないわね。 少し、記憶が戻ってくるような刺激が必要なのかしら?」

ナイフを出してカンドゥンに近付くと、カンドゥンは後退りしながら懇願を始めた。

「やめろ!お前の主人を始末したのはカストードだ。 私は彼らを止めることなどできん。 たのむ。私はお前の主人の死には関係無い!」

「カストード……皇宮を守っている衛兵達のこと?」

帝國でも謎に満ちた存在だが、その存在は政界や貴族など、権力に近しい者なら誰でも知っている集団だ。

「そうだ。だが、彼らは裏で我々を監視しているのだ。 私のところにも現れた。私は脅されて……」

泣き出さんばかりの調子でカンドゥンは懇願する。どうやら、この男が主を売ったのは確かなようだ。しかし、復讐するつもりなど毛頭なかった。ただ、少しでもドクターに近付く手掛かりが欲しい。

「主を殺したのは彼らなのね。 何も無いよりはましなヒントね。 どうやったら彼らに会えるの?」

「こちらから連絡をつけることなど、できん」

「ふうん。じゃあ、皇宮に行けばいいのかしら」

「ばかな。皇帝廟に近付けるものか」

「やってみなければ、わからないじゃない」

そう言いながら、シェリはナイフを手の内に戻した。

「ありがとう」

シェリは最後にそう言って去って行った。カンドゥンは呆然としたまま、彼女を見送るだけだった。

堀と壁に囲まれた皇宮は、ファイドゥの中心にある。市街から中の様子を窺う事などはできない。

唯一の入り口である正門には、常に厳重な警備が敷かれていた。

「さすがに、ちょっと面倒なことになりそうね」

別にトラブルや騒ぎを起こす事が目的ではない。ただ、ドクターの居場所について聞き出したいだけなのだ。しかし、その目的の為に他人を犠牲にすることもまた、躊躇するつもりは無かった。所詮、相手は私を利用した人間共なのだから。

シェリは正門の監視を何週間と続けた。シェリの目は人よりずっとよく見える。警備兵達に気付かれないくらい遠くにある鐘楼から、皇宮の動きを眺め続けた。人間には耐えられないであろう辛抱強さをもって、事に当たった。

警備が何人いるのか、交代のタイミング、行き来する馬車の数や種類、これらを正確に記憶していった。

その中に、定期的にやってくる馬車があった。豪奢な車体と警備の厳重さから、それが皇妃のものらしいことがわかった。おおよそ十日間隔に一回、夕方に皇妃を送り、次の日の夜半に迎えに来る、という手順で送迎を行っていた。

皇妃の屋敷から皇宮までの道程を調べ、人の少ない道を通る場所があるのを確認したシェリは、その場所で皇妃の馬車を待った。

定刻通りにやって来た馬車がスピードを落とす、そのタイミングを見計らって飛び乗り、車体部分に身を潜めた。今はこの馬車に皇妃は乗っていない。皇宮に迎えとして行く馬車なので、注目を浴びるようなことも無い。

皇宮の門が開き、皇妃を迎える馬車と共に、シェリは皇宮に入った。

馬車は滑るように開いた皇宮の門をくぐり、鬱蒼と茂る森を抜けて皇帝廟へと向かう。広大な皇宮内は別世界だった。今夜は月もなく、馬車に取り付けられたランプ以外の光は無い。皇宮の庭園は手入れが行き届いていたが、夜の暗闇の中では、不気味な森としか見えなかった。

その森の中に突如現れた皇帝廟の正面に、馬車は着いた。シェリは用心深く馬車から離れ、物陰に隠れた。

皇帝廟の扉は、馬車が駐まった場所から石階段を登った上にあった。馬車はここで皇妃が出てくるのを待つようだ。

カストードはどこにいるのだろうか。シェリは考えを巡らせた。巨大な皇帝廟の中にいるのは確かだろう。

御者や警備の者達に気付かれないように石階段を上がり、皇帝廟の扉に近付いた。月のない夜では、人間の目でシェリを捉えるのは難しい。

しばらくすると、扉がゆっくりと開いた。皇帝廟を守るカストードと思しき二人の男が扉の左右に立った。扉の向こうでは、皇妃らしき美しい女性と男が会話をしているのが聞こえてくる。カストード達に気付かれない距離であっても、シェリの耳と目は、はっきりと皇妃達の様子を捉えていた。

「また楽しませてくれ、美しきアリステリア」

男は、まだ少女と言ってもいい皇妃の肩に手をあてて囁いた。

「このような事はもう、おやめください」

「今更、冷たいことを。 我々にはあなたしかいない。 神託を聞けるのはあなただけだ」

皇妃の相手は男のようだったが、中性的な顔をした、若い黒髪の人物だ。

「我々はあなたを心底羨んでいる。崇めていると言ってもいい」

「こんなことは望んでいません」

皇妃は何かに耐えるかのような表情を浮かべる。

「ずっとこうしてきたのだ。君の母親も、その母もみな、我々と共にいた。いずれその意味が君にもわかる」

男の表情は皇妃に隠れて見ることができない。

「我々の痛みを共有してくれるのは、あなただけなのだ」

そう言って、男は皇妃を振り向かせて口づけをしようとした。しかし、皇妃は顔を背けた。

「また会いましょう、アリステリア」

皇妃の態度を笑って受け流し、男は皇妃を見送った。

カストード二人と皇妃は階段を下り始めた。シェリはじっと息を潜めて待った。皇妃を送った後、戻ってくる時に話を付けよう。

皇妃の馬車が走りだして皇帝廟から遠ざかっていく。二人のカストードが戻ってくる。

名うてのカストードであっても、二人程度ならばきっと問題は無い筈だ。ただ、皇妃を人質にすれば、もう少し状況をコントロールできたかもしれない、と思わないでもなかった。奇妙な道徳心を自分の中に見つけて、シェリは少し可笑しくなった。

「ねぇカストード、私を知ってる?」

二人の前に飛び出したシェリは、わざと無防備な様子で話し掛けた。まるで宮殿に迷い込んだ少女のように。

カストード二人は仮面を被っているので表情が読めない。驚いているのかどうかすら、よくわからない。

「暗殺を請け負ってた私の主、えーと、ギブリンを殺したのはあなた達なんでしょう?」

仮面の男二人は何も答えない。かといって、手に持った大きな矛槍を構えるわけでもない。

「知りたいことがあるの。……ねえ、なにか言ってよ」

あまりの反応のなさに拍子抜けだったが、ただ引き下がるわけにはいかない。どうしてもドクターの元に戻らなければならないのだ。

「何かと思えば、ずいぶんと可愛い鼠だな。ギブリンのところの人形か」

後ろから声がした。先程皇妃と語らっていた男だ。左右に新たなカストードを従えている。面倒が増えたとシェリは思ったが、すぐにこの状況を逆手に取ることを思いついた。この優男を人質に情報を得ればいいのだ。そうすれば、この無口な木偶の坊達も話してくれるだろう。

「ちょうどよい刺激だ」

男は隣のカストードから矛槍を受け取り、階段を下りてきた。シェリはわざと後ろ向きのまま相手が近付くのを待ち、驚異的なジャンプを見せて男の背後に降り立つ。すぐさまナイフを男の首元にあてた。人外のスピードに、男は何もできなかった。

持っていた矛槍もシェリに取り上げられた。

「おっと、これはまいったな」

しかし、男に焦った様子がない。奇妙な事だが、そんなことはシェリの興味の埒外だ。

「あなたは黙ってて。 カストード、この男の生命が惜しければ、私の質問に答えなさい」

四人に増えたカストード達は、まだ矛槍を構えず、ただ黙って様子を見つめているだけだった。

「カストードは語る弁など持たぬ。 不死皇帝の影だ」

「黙ってて、と言ったわ」

強くナイフを首に押し当てる。普通の人間なら、ここまでやれば、何かしらの恐怖反応というべき心拍増加や発汗などの生理反応がある筈だったが、この男にはそれが無かった。シェリはこの状況に不気味さを感じ始めていた。

「話は、ここにいる皇帝が聞いてもよい」

突然の告白だったが、シェリは一笑に付した。

「嘘を言いなさい、いくらなんでも、あの不死皇帝がこんな簡単に私の手に落ちるわけがないでしょう。カストードの様子を見ればわかるわ」

「この皇帝廟に恐怖などというものは無い。そして、それを知る人間も存在させないのだ。 人形、これからお前と話をしてもいいが、決してここから生きて出られるとは思うなよ」

「そんな強がり、状況をよく見て言うことね」

シェリは男の片手を、ナイフを持たぬ方の腕で強く捻り上げた。

しかし男はなんの痛痒も見せずに平然としている。シェリは加減がわからず、男の関節が外れる音を聞いてから、手を緩めた。

「まだ状況がわからないようなら、わからせてやる、人形」

男がそう呟くと、

「殺せ! アクティヴィーレン」

一人のカストードがその呟きと共に矛槍を構え、一瞬で男の腹部を突き抜いた。シェリと共に。

男は一瞬で絶命し、シェリの腹には大きな穴が開いた。

「何、これ……」

驚愕の表情を見せたシェリの目の前で、カストードは矛槍を引き戻し、男の死体を階段の下に投げ捨てた。

「不死身の自動人形。さすがドクターの傑作だ」

矛槍を振るったカストードが初めて声を発した。シェリが負った傷は、機能停止に陥るのに十分な傷だった。戦闘を長く続けることはできない。ここは逃げなければならない。一瞬の思考でそこまでの結論に達したシェリは、離脱のための跳躍をする。

「まだ遊びは始まったばかりだぞ、人形」

跳躍した足をカストードに掴まれ、地面に叩き付けられる。素早く立ち上がるが、足下の階段でバランスを崩した。

カストード二人がシェリを両脇から掴んだ。普段なら振り解けるかもしれないが、今はその力が湧かない。

矛槍を振るったカストードが近付き、シェリの顎を掴んで語り掛ける。

「さあ人形、ゆっくりと話しを聞こうか。 夜は長い」

その声が死んだ筈の男によく似ていることに、シェリは気が付いた。

「―了―」

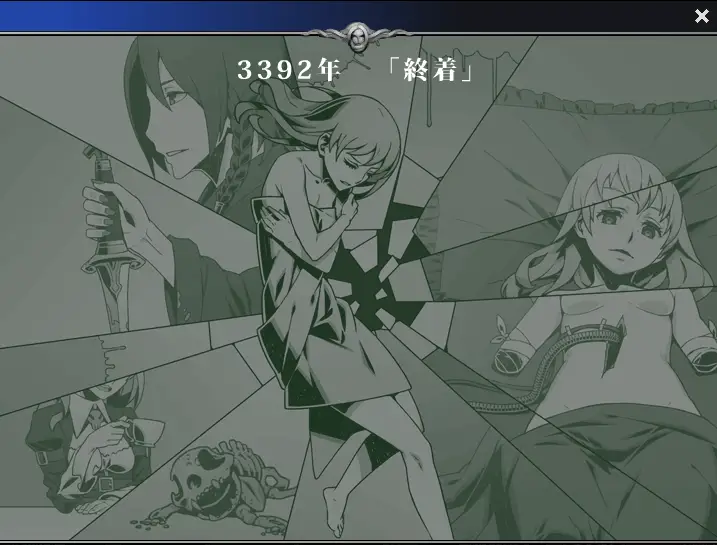

3392年 「終着」

ちかちかと点滅する光でシェリは眼を覚ました。目の前にはウォーケンがいる。

「ドクター。よかった。ロブが……」

嬉しさのあまり手を伸ばそうとする。しかし、思った通りに手が動かない。

「すまない、シェリ。身体を治すにはしばらく時間が掛かるんだ。今は疑似信号で起動している」

ウォーケンはシェリの顔に触れる。

「何があったのかを教えてもらいたい。もう一度眠ってもらうよ」

ウォーケンはシェリがこのような姿になった理由を知りたがっていた。自身の傑作をここまで破壊した存在について興味があった。シェリは自立したオートマタとして最高の存在であり、例えどんな状況であってもここまで破壊されることなど有り得ないと、彼は思っていた。同じタイプのドニタには危険な荒野を何度も探索させたが、一度も大きな損傷を受けて帰ってきたことなどなかった。

「人がやったとは思えない。どんな力を持った存在が君を傷付けたのかを知る必要がある」

その言葉が、意識を失う前にシェリが聞いた最後の声だった。

シェリはベッドに寝かされていた。四肢は肘先、膝下が切り落とされており、身体の中央には大きな穴が開いている。

「美しい姿だ。このまま飾っておきたいくらいだ」

皇帝を名乗る痩身の男が言った。赤いガウンの胸元は、まるで陶器のような白さだった。そしてその顔は、確かに一度死んだ筈の男のものだった。

男はシェリが寝かされたベッドの横に座った。シェリの身体に指を這わせる。彼女は何も身に着けていない。

「奇妙だが美しい。博士の傑作というわけだ」

肩から傷口までを撫でられるが、損傷コントロール機能が働いているため、体液の流出は無い。

男はシェリの胸元に耳を当てた。

損傷レベルが高いために、シェリの機能はその殆どを停止していた。ただ、最低限の知覚機能だけは動いていた。

男の不思議な香りをシェリの臭覚が捉えた。意識レベルも最低でしか動いていなかったが、僅かな情動はあった。

「本物の少女のようだ。ゆっくりとだが、心臓の音さえ聞こえる」

男は顔を上げ、シェリの眼前にまで近寄った。

「噂よりもずっと素晴らしいな、オートマタという物は」

動けないシェリはじっと人形のように、いや――人形そのもの――として男を見つめた。

男は、そのまま小さなシェリを抱き竦めた。

ウォーケンは記憶の再生を続けた。男の行いはすべてモニターされている。

それを見ながら、ウォーケンはシェリの情動の変化を注視していた。

学習機能は記憶と平行して作用する。オートマタの人工知能は過去を思い出し、それを再解釈し、学習を行う。再起動したシェリはそれを行っていた。情動が怒りと悲しみのグラフを激しく揺さぶっている。

ウォーケンはこの過去の記憶を彼女から取り除くべきかどうか逡巡していた。

――屈辱に塗れた行為を再体験させることにより、激しい衝動がシェリを変えるだろう。しかし、それは彼女の為になるのだろうか。

――何が彼女を彼女たらしめているのか。死と恥辱の記憶さえも彼女の一部分なのではないか。

ウォーケンは機器に接続されたシェリの顔が情動に歪むのに気が付いた。

彼女からこの記憶を消し、私もこの出来事を忘れ、シェリを傷付けたこの男が死ねば、この出来事は無かったことになるのだろう。

だが、創造主たる自分が、「そうすればそうなる」というものなのだろうか。

ウォーケンにはこの男に対する復讐心が湧いてこなかった。記憶の無い彼は深い情動を感じられない。

しかしシェリは違う。だんだんと人に近付き、記憶を蓄え、本物の少女のように生きている。

逡巡を繰り返していたウォーケンの視界にシェリの変化が写り込んだ。彼女は涙を流していた。

音声モニターから男の声が聞こえた。

「さあ、終わりだ。お前がメッセージとなるのだ」

男は長いナイフを取り出した。そしてシェリの胸にそれを突き立てた。荒げた息のまま胸から腹を縦に切り裂き、幾度も突き刺した。ジェリの情動グラフは頂点を指したまま真っ赤になっている。

男は最後に頚部に刃を当て、頭部を切り離した。駆動システムから切り離された頭部は、記憶を守るためにバックアップを行った後で自動終了する。既に映像記録は真っ黒になっていたが、その僅かな終了までの間に最後の音声が入っていた。

「これで思い出したか?ウォーケン」

奇妙な物言いだなと感じたが、ただの挑発だろうと受け流した。しかしそういった冷静な判断とは別に、ウォーケンは自らの胸の鼓動が高鳴るのを感じていた。

ウォーケンは席を立った。 酷い頭痛がしてきた。頭を押さえてふらふらとコンソールの並んだ席から離れる。

「そうだ……ミア……」

そう呟きながら頭を抱えたウォーケンの眼には、涙が浮かんでいた。

シェリが再び目覚めると、傍には誰もいなかった。

ベッドから降り、近くにあったシーツを身体に巻き付けた。

「ドクター!ロブ!」

「ドニタ!」

「誰かいないの?」

研究室は昔の記憶と変わらない、清潔な白い空間のままだった。

シェリは先に進んだ。

ホールにも誰もいなかった。しかし、テラスの方から人の声がする。

明るい陽の光の下でドクターとドニタ、そしてもう一人の自分が、談笑しながらお茶を飲んでいた。

「なに……これ……」

戸惑うシェリだったが、誰もこちらには気付いていない。

窓に近付いてこちらに注意を向けようとする。

彼等の視界に入っている筈なのに、誰もこちらを見ようとしない。

ドンドンと窓を叩く。

「みんな、どうしたの?私はここよ」

ドニタが何かを言い、ドクターが大きく笑った。足下にいるロブは椅子に座ったもう一人の自分の足下で水を飲んでいる。

確かに自分は窓を叩いている。しかし、その音は彼らに届いていない。

水を飲み終えたロブが何かに気付いたように、窓の側に寄ってきた。

「ロブ、私がわかる?」

窓越しにシェリは声を掛けた。ロブは窓越しに鼻をシェリに近づける。

「あなたにだけはわかるのね」

その場に座り込んでロブに触れるように、シェりは窓ガラスに手を当てた。

「会いたかったよ、ロブ」

ロブの表情を見てほっとしたシェリに、もう一人の自分の足下が見えた。

「あんた誰よ!」

シェリは立ち上がって窓を叩いた。テラスにいる無表情な自分の顔は、まるで鏡を眺めているかのようだった。

「答えなさい!わかってるんでしょ!」

テラスの自分は、無表情のままこちらを見ている。

「答えて!!」

強くガラスを叩くと、二人を隔てるガラスが砕け散った。

一瞬で風景が変わった。

白く清潔で陽光に溢れていたテラスは埃と塵に塗れ、荒れ果てた姿となった。

足下には壊れたオートマタが転がっていた。ロブのようだった。

「そんな……」

ロブの残骸を抱け上げ、シェリは先程まで皆が座っていたテーブルに歩き出す。

ドクターが座っていた場所には、破れて形を無くした白衣の残骸が掛けられている。

その白衣を確かめるように触り、ふと後ろを振り向くと、研究所の内部まで廃墟になっていた。

急いで戻るシェリ。廃墟となった研究所に入った瞬間、足を取られるようにして転倒した。

そこには外皮を失った人型オートマタが転がっていた。醜くくすんだ合成樹脂と金属の塊が、そこにあった。

それが自分と同じ背格好だということに、すぐ気が付いた。

「ドニタ?それとも……わたし?」

倒れたまま手を伸ばそうとするが、上手く動かない。必死になって動かしたその指先は、目の前の破壊されたオートマタと同じように、外皮の無い、形を失いかけたものだった。

自分の体が腐り、壊れかけていることがはっきりと知覚できた。

今の己の体が、あの館で死んだ『主』のように死んでいっていた。

剥き出しになった眼球を必死に動かして状況を確認しようとする。動くものは何もなかった。そしてまた、自分自身も動いていなかった。

ゆっくりと死が近付いてきていた。何もかもが動かない、灰色の世界。

「死ぬんだ。私……」

シェリはもう一度ロブに会いたいと、強く思った。

ロブが私に駆け寄ってきて、彼を抱き上げると私の顔を舐める。その感触の愛しさを思い出していた。

それが、補助電源によるシェリの思考演算の最後の断片となった。

「―了―」

【EP1】3390年 「花と犬」

麗らかな陽の光が窓から差し込んでいた。窓の外では水分を十分に含んだ花々がその光を浴びて七色に輝き、その周りを揚羽蝶が楽しそうに旋回している。

争いなどという言葉はどこにも見当たらない、ゆっくりとした時間がそこには流れていた。

そのような景色を、どこか戸惑いと共にシェリは見つめていた。

ドクターの家に流れる時間は、暗殺者として浸かっていたそれとはあまりに違いすぎていた。

私はここで一体何をしているのだろう……。

「……ロブ」

ふと彼女の口から自分に懐いた犬の名前が漏れる。

こんなことを思う時はロブと過ごす。彼女はそう決めていた。

彼女にとってロブだけが現実との接点に思えていた。だが、その現実とは一体どのようなものなのかはわからない。

「ロブ?」

いつもは呼べばすぐ駆けつけてくる筈のロブが現れない。

と、その時、ドクターの家の中に絶叫が響き渡る。

「何すんのよおおおおおお!!!!!!!!」

シェリの姉であるドニタの叫び声だった。声はドニタの部屋から響いていた。

嫌な予感を覚えたシェリは、急いでドニタの部屋へと駆けつける。そこで目に入ったのは、ロブに向かって巨大な鎌を構えているドニタの姿だった。

「このクソ犬!! 殺してや――」

言い終える前にドニタの顔に何かがめり込み、壁に向かって吹っ飛ばされた。本棚からバサバサと本が崩れ落ちる。

シェリが殴り飛ばしたのだった。

上体を起こしながら、ドニタはシェリに目を向ける。

「よくもやったわね……、このガラクタが!!」

「うるさい! ロブにひどいことをするからよ」

「そんなにこいつが大事なら、ちゃんと躾けとけ! あのクソ犬、アタシの本を囓りやがって!!」

シェリはちらりとロブの方へと視線を移す。ロブの口元には破れた紙切れが張り付いていた。

「たかが本くらいで何なの。 大したことないじゃない。ロブのおもちゃにしてくれた方が全然ましよ」

「ぶっ殺す!!!!」

ドニタは跳躍し、シェリに向かって鎌を振り下ろす。それを躱すシェリ。床に鎌が突き刺さる。シェリが躱すことを見込んでいたかのように、ドニタは瞬時に体を捻り、シェリの腹に蹴りを入れる。

「くっ……!!」

シェリが苦しそうな声を上げて倒れ込む。すかさずドニタは彼女の上に馬乗りになる。

「死ね。 ポンコツ」

シェリの顔面に向けて手刀を振り下ろそうとするドニタ。

「……死ぬのはそっちよ」

シェリがそう呟くと同時に、ドニタは自分が嵌められたことに気が付いた。シェリは既に罠を張っていた。ドニタの頭上から何本ものナイフが降り注ぎ、背中に突き刺さる。

ナイフが数本刺さったところで死ぬようなドニタではない、そんなことは彼女と同じ体を持つシェリ自身が、一番よくわかっていた。

「痛ったいいいいい!! アンタ、ホントーにむかつく!!!!」

叫び声を上げ、ドニタはシェリの襟元を締め上げる。ドニタの腕の人工筋肉が収縮するのをシェリは目にする。と同時に、とてつもない力で壁に向かって投げつけられた。轟音と共に壁に穴が空き、外へと勢いよく放り出される。

シェリの視界が幾度か回転する。その回転が止んだところを見計らって冷静に起き上がろうとする。が、足下にふと違和感を覚え、また地面に姿勢を崩してしまう。そこで初めて、自分の左脚関節が逆向きに曲がっていることに気が付いた。

仰向けに倒れ込んだシェリの眼には、白い花々が雪のように舞い散っている様が映っていた。

これは一体何という花だろうか。シェリは何故か冷静にそんなことを思う。

「あーあ、せっかく綺麗に咲いてたアリッサムの花が散っちゃった」

まるでシェリの思考を読み取ったかのように、舞い上がる土煙の中からドニタの声が響く。

「アリッサム……」

シェリはつい、その聞いたこともない花の名前を呟いてしまう。

「……」

傍らに鎌を構え直しているドニタがその呟きを聞いて、シェリを静かに見つめ直す。

「本も読まない人殺し機械は、花の名前も知らないというわけね」

その通りだった。

シェリの人生にとって重要なのは、与えられた殺人という任務の確実な遂行、ただそれだけだった。

それが今ではどうだ。ロブのことでここまで怒りを露わにしている自分がいる。

いつからこうなったのだろう。いつから……。

「無様な姿になったわね。さ、これで終わりよ」

ドニタが鎌を振り上げている姿がシェリの視界に映る。

だが今はそれよりも何故か、その背後で散っているアリッサムという花の白さが目について仕方がなかった。

そこに衝撃音が響く。

「なっ……!!」

驚きの声を上げたのはドニタだった。

鎌を持つドニタの腕が粉々に砕け散り、人工筋肉を維持する為のコードや機械の部品が露わになっていた。

ドニタは自分の身に何が起きたのかわからないといった様子だったが、瞬時にシェリは事態を把握した。

ロブだ。ロブの口から『アイツ』が飛び出してドニタの腕を噛み千切ったのだ。

『アイツ』の存在はシェリしか知らない。ドクターにも知らせていない、自分とロブだけの秘密だった。

ドニタが振り返る。その視線の先をシェリも追う。やはりそこには、ロブがちょこんと座り込んでいた。

「何されたのかはわからないけど、どうやらあのクソ犬の仕業ってことみたいね」

咄嗟にシェリはドニタの足首を掴む。

「アンタ、しつこいわよ!!」

「……ロブには手出しさせない!! アタシが死んでもロブだけは!!」

シェリの何かを覚悟したような視線がドニタの目を射抜く。

「うざい女。そんなにあの犬が大事なら、アンタから先に殺――」

言い終える前に、ドニタの目から生気が消えた。

「……?」

何が起きたのか、とシェリは戸惑う。そのままドニタは地面に倒れ込んでしまう。

「ああ、まったく。ちょっと買い物に行っている間に何てことを……。君達には困ったものだ」

いつの間にかドクターがドニタの背後に立っていた。彼の手によってドニタは活動を停止させられたというわけだった。

「君にも少し眠ってもらうよ、シェリ」

ドクターのその声を聞いたと思うと同時に、シェリの視界は黒く染まった。

次にシェリの視界が開けた時、彼女はドクターの研究室の修理台の上に寝かされていた。

自分の脚を見ると、元通りに修復されているのがわかった。

もう一つの修理台の上では、自分と同じように寝かされたドニタが天井を見つめている。

彼女の腕も元通りに直されている。

「ようやくお目覚め?」

ドニタの視線は天井を向いたままだ。

「そんなにあの犬が大事なら、ちゃんと見張っときなさい。次は絶対許さないわ」

「……」

沈黙が研究室を満たす。それを破ったのは「ワン!」という犬の鳴き声だった。

ロブが一冊の本を運んできて、シェリの傍らに座り込んでいた。それを見てドニタが慌てた声を上げる。

「あ! こいつ、またアタシの本を!」

ロブが運んできたのは、どうやらまたもドニタの本らしかった。

「返しておいで、ロブ」

そう優しくロブに声を掛けるが、ロブの方はお構いなしという様子で本をシェリに差し出そうとする。

「駄目よ、ロブ……」

シェリはまだ言うことを聞かない体でロブに告げる。ふと、ロブが差し出そうとする本の表紙に目が行った。

「……植物図鑑……」

表紙にはそう記されていた。

この本の中に、あのアリッサムという名の花は載っているだろうか。何故かそんなことが気になってしまう。

シェリはドニタの方へと目を向ける。

ドニタは天井からシェリの方へと視線を移していて、二人の視線が合う。

「……何よ。アンタ、まさかその本が欲しいの?」

「……」

シェリはドニタの問いかけに何と答えていいか迷ってしまう。

「……仕方がないわね、その本はもう読み飽きたから、アンタにあげるわよ」

思いがけない言葉だった。

「……いいの?」

「アンタも少しは本でも読んで、その空っぽな頭に何か入れた方がいいわ」

「……ありがとう」

シェリが初めて姉に向けた感謝の言葉だった。

ドニタはもうそっぽを向いている。

まさか自分が花に興味を持つなんて。少し前までは信じられないことだった。シェリはそんな自分を何処か不安に思う。自分にとっての現実がどこにあるのかわからなくなるような、そんな感覚を覚えてしまう。

そうだ、そんな時はロブと過ごすのだと決めていたのだった。

「ロブ」

そうシェリが呼ぶと、傍らで継ぎ接ぎだらけの犬が「ワン!」と一声、声を上げた。

「―了―」

新規

新規 編集

編集 添付

添付 一覧

一覧 最終更新

最終更新 差分

差分 バックアップ

バックアップ 凍結

凍結 複製

複製 名前変更

名前変更 ヘルプ

ヘルプ