スプラート

【正体】元々は妖蛆の脅威に晒された別世界の女の子。アインを追うように世界を渡った際に性別が入れ替わり異能を得る。帝國との戦いに動員されたパルモの行方を追うが、彼女はベリンダによって死者の軍団の一人にされていた。帝國の女将軍ベリンダの秘密を偶然知ってしまいアスラに粛正される。

【死因】アスラから受けた負傷

【関連キャラ】アイン(同族)、パルモ(恩人)、シルフ(パルモと共にある聖獣だが会話出来る)、アスラ(交戦)、ナディーン(同族)

「昏い穴」

アインを送り出した後、妖蛆の働きが段々と活発になっていった。

地鳴りや大空を揺るがす奇妙な咆吼が、しばしば聞こえるようになっていた。

その度に森は揺れ、鳥や小さな動物達がざわめいた。

それを聞くスプラートの心には、どんどんと不安が広がっていった。

やがて、妖蛆らしきものを森の端で見た、という者が出てきた。

それが本当に妖蛆なのかは分からなかったが、もしそうならば、この森が彼らの餌食になるのにそう時間は掛からないはずだった。

そんな中、『黒い夜』で受けた傷が癒えきらぬ戦士と若い戦士の一部が大母の反対を押し切り、妖蛆が現れたという場所へ向かおうとしていた。

「馬鹿な真似はよせ。妖蛆は人がかなう相手ではない。余計な刺激をせぬことじゃ」

大母はゆっくり諭すように語った。

「だからといって、座して死をまつのですか?」

大母を囲んだ戦士達の中で、リーダー格の男が言う。

「お前は嵐が来るのを止められるのか?雷に撃たれてたえられるのか?今は待つのじゃ。静かにな」

「俺達はただ死ぬのはごめんなんだ。誇りある戦士として死にたい」

『黒い夜』に敗れた戦士達の表情には、悲壮な決意があった。

「今はまて」

「分かりました。もう、大母にお伺いは立てません」

本来、大母の決定は絶対だったが、戦士達がとらわれている焦燥を留めることは出来なかった。

スプラートは戦士達の後を追った。自分もただ待つことには耐えきれなかった。

何より自分の中にある、あの大きな不安の根源をこの目で見てみたかったのだ。

距離を置いてこっそりと付けていたつもりだったが、戦士達に隠し通せるはずがなかった。

「おい、こそこそと何をしている」

突然背後から声を掛けられ、飛び上がりそうになる。

『黒い夜』で怪我を負った戦士の一人だった。

「何のつもりか知らないが、俺達が行こうとしている場所は子供の遊び場じゃない。早く帰りな」

「何も邪魔をしないよ。ただ見たいの。怪物を」

スプラートは正直に望みを口にした。

「やれやれ。そのうち飽きて帰ると思って放っておいたのが失敗だったか」

怪我を負った戦士は、頭を掻きながらスプラートの処遇を思案した。

「おーい、イセン!スウェルト!」

大きな声で二つの名前を呼んだ。呼ばれた二人ががすぐさまスプラートの前に現れる。若い戦士だった。

「この嬢ちゃんを村まで送れ」

若い戦士達は露骨に嫌な顔をした。スプラートは一人に見覚えがあった。

「これは命令だ。分かったら早く行け」

「ですが、妖蛆は」

「あんなもの俺達だけで充分さ」

妖蛆討伐へ向かう戦士達の背中を見届けると、若い戦士は渋々と体を村のある方角へ変え、スプラートを睨みつける。

「お前……いつもアインにくっついていた奴か。お前等には邪魔されてばかりだ」

三人の獣人が並んで森の中を歩く。『黒い夜』や妖蛆の事がなければ、遊び回っている筈の年頃だった。

「みんな大丈夫かな。もしも本当に大母様の言うように傷も付けられないような化け物だったら……」

その呟きに答える者は居なかった。

スプラート達が村へ戻ってから三日目の朝、一人の戦士が戻ってきた。

目の光は失われ、他の獣人達に状況を聞かれても震えているだけで、何らかの情報さえも得られる状態ではなかった。

だが、戦士達がどうなったのかを知るにはそれで充分だった。

戻ってきた戦士はその一人だけだった。

ある日の夕方、大きな地響きが森を襲った。今までにない強さだった。

森の端の集落近くに、人がちょうど入れるぐらいの穴が開いた。

それから起こった事は奇怪な光景だった。無数の大小の蛆がうねりながら、そして地上に吹き上がるように出現した。

いよいよ妖蛆の姿が森の民の前に現れたのだった。

妖蛆にとって森は餌にしか過ぎない。森の小鳥が木の実を啄むように、人が動物を食すように、妖蛆は森にある全てを食い尽くす。

森の端に現れたそれは、あっという間にその地を大きな昏い『穴』に変えた。

妖蛆は夜になると、そっと昏い穴へと戻っていった。

その穴を見た森の住人達は恐怖した。何処までも続く昏い『穴』に、

自分達の未来が飲み込まれる事を知ったのだった。

大叔母と大母は昼夜を問わず祈祷を続けていた。

それが彼らの出来る最後の手段とも言えた。

しかし、妖蛆によって集落が飲み込まれたことを知ると、大叔母たちは祈祷をやめた。

新たな決断が必要だった。

「ここから別の森に移る」

大母は夜、皆を集めて言った。それは無謀な賭けだった。

宝珠の加護無しに荒野を移動するには、他の森は遠すぎる。

しかし、大母の決断に皆が俯いた。まずはあの妖蛆から逃げなければならない。

部族が消えるか、あるいは妖蛆の活動が止まるその日まで。

明後日の夜、出発することに決まった。

襲われた集落の反対の方角から村を出て、できるだけ近い森を目指す。とだけ伝えられた。

大母の言葉が伝えられた夜の集会で、スプラートはアインや自分の親たちの顔を見た。彼らは不安を押し隠して自分に笑顔で話し掛けてくれた。

「心配ない」

「きっと大丈夫さ」

そんな言葉が嘘なのは分かっていた。

スプラートの不安は全て現実になっていた。

いま立っている世界が無くなる恐怖、どこにも逃げ出すことができない無力さに、全ての大人達がとらわれていた。

集会が終わって皆が寝静まった頃、スプラートは家を抜け出して『穴』が現れた集落跡に向かった。

どうしても自分の不安をその目で確かめたかったのだ。 幼い心ながら、例え自分の存在がこの世界から消えるとしても理由を知りたかったのだ。

随分と歩き続けたが、それでも子供の足では森の端に届くことができなかった。

ついに朝になってしまったが、スプラートは歩き続けた。

しばらくすると疲れて、木陰で休むことにした。人影の無い森には昔と変わらない静けさがあった。

木の根元に座り、頭を抱えるように目を瞑った。すぐに眠りに落ちた。

夢の中でスプラートはアインを見た。優しかったお姉ちゃんの姿。

どこかの森を歩いてるようだった。

アインがこの世界を離れた後、彼女を引き留められなかった事を悔やみ悲しんでいた時もあった。今は違う。アインがこの世界に居ないことが嬉しかった。

彼女だけは助かったのだから。

「―了―」

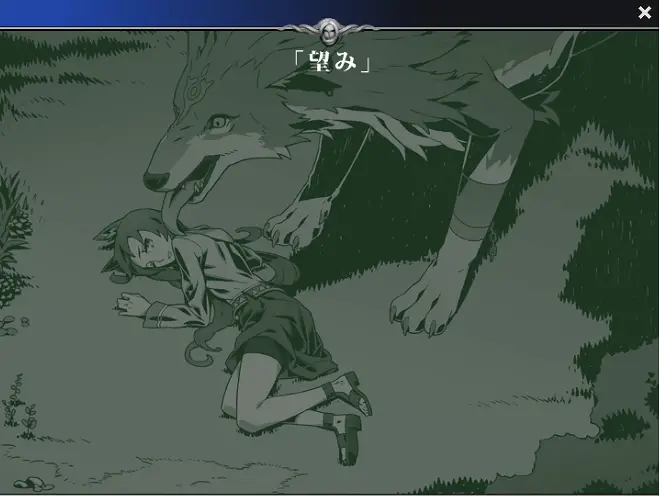

「望み」

森を出てから何日も経っていた。とにかく遠くへ遠くへと移動し続けていた。

安全な森を目指すと始まった旅だったが、どこも妖蛆によって食い荒らされた跡地ばかりで、どこにも安住できる場所などなかった。

大人達は気付かない振りをしていたが、徐々に人数が減っていった。

先の見えない逃避行を続けられる者が全てではなかった。

一休みしながら「あとで追いつく」と言って離れた者も居たが、誰一人として合流する者はいなかった。

大母はそんな出来事にも、関心を示さなくなっていた。自身もこの逃避行の無意味さを理解し始めていたからだった。それでも妖蛆から逃れる為の移動を、森の皆と続けてきた。

大母はアインの帰還に一縷の望みを懸けていた。しかし、浸食された森ばかりのこの荒野を彷徨う内、次第にその考えを改めていった。

アインが宝珠を携えて戻り、妖蛆を再び封印できたところで、昏い『穴』に侵食され尽くしたこの世界には、残っているものが余りにも少なかった。

かってスプラート達の部族を育んできた森は、すでに遠い場所にあった。

徒労感と諦念が部族を支配していた。

ある日、太陽が空に昇らなくなった。森を支えた天からの光が失われたのだ。鈍色の雲が隙間なく天を覆い、明るい筈の昼は常に夕闇のようで、夜の闇は一層と深くなった。

その事が人々の心を更に沈ませた。「妖蛆が空まで食べ始めた」と言う者もいたが、その様子を目にした者はいなかった。

その日、妖蛆から逃れる為の移動は終わった。

妖蛆は大昔魔法使いだった、という伝説を大母が語り始めた。

そして、その偉大な知性を取り戻してくれないか、といった望みを口にした。

しかし、今のスプラートにはそんな望みは無いと感じていた。荒野で見た、薄暗闇の中で蠢くあの巨大なものに、何か知性の一部分でもあるとはとても思えなかった。

あれは死そのものだとスプラートは思っていた。

今、スプラート達のいる場所には何も無かった。荒野に点在する小さな湖の畔で休んでいたはずだが、今そこにあるのは、巨大な穴だった。周りの木立も全て枯れ果て、その茶色い腕を灰色の虚空に伸ばしていた。

スプラートは枯れ木の傍に立ち、また思案していた。そして今、自分達のいる世界が、あの悩まされ続けていた悪夢と同じものだとはっきり分かったのだ。この老人の腕のような木も、落胆している大人達も、鈍色の空も、何度も見たものだった。

そしてこれから起こる光景を思い出した。

大きな地響きが、皆のいるかって湖畔だった場所を揺るがした。徐々に大きくなる揺れに、誰も立っていることすら出来なくなった。泣く者、叫ぶ者、笑う者、黙する者、様々な人が居た。

スプラートは木立に摑まり、これから起こることを見定めようとしていた。

視界を大きな暗闇が覆い始めた。足下が崩れ去り、真っ黒な奈落に何もかもが落ちていった。

スプラートはこれできっと目が覚めるんだ、と思い始めていた。

赤、橙、黄、緑、青、藍、紫、赤、橙、黄、緑、青、藍、紫……

一つずつあるいは複数の色がゆっくりと変化し続けるその空間は、スプラートの目を飽きさせなかった。どちらが上でどちらが下かも分からない空間だったが、不思議と嫌な感じはしなかった。

体が宙に浮いて落ち着かなかったが、歩こうと思えば何も無かった場所を踏む事ができ、前へ進むことができた。

この場所があの悪夢の続きでも、帰れると信じていた故郷の森でもないことがはっきりと分かった。

加えて、その空間を彷徨う内にある人物と遭遇した事が、その思いを一層強くさせた。

大母の反対を押し切り、妖蛆討伐に行ったまま戻ってこなかった戦士達だ。

スプラートの姿を認めると、ややばつが悪そうな顔をしながら向かってきた。

「そうか、お前もここへ来たか」

そう言うと、スプラートの頭を撫でるように軽く叩いた。

「ここはどこ?わたしたちは死んじゃったの?」

スプラートの問いに唸り声を上げて腕組みをし、しばし悩んだ後に戦士は答えた。

「さあな、その質問には誰も答えられそうにないな」

突如現れた巨大な手が、戦士の一人を包み込んだ。逃げる間も無かった。

それの出現はあまりに唐突だった。スプラートは声を上げるのも忘れて巨大な手を凝視していた。

その手は雲で出来ているかのように半透明で、まるで実体を伴わないかのように思えた。

その手が開いた時には、包み込まれたはずの人物がどこにもいなかった。

やはりこの場所も安全ではなかった。そう理解した人々は、蜘蛛の子を散らすように八方へ逃げていった。

スプラートは走りだす事ができなかった。進もうと思えば進む事のできる空間で、何もできずに脚が空回りするだけだった。

一人、また一人と巨大な手に包み込まれ、そして消えていった。屈強なはずの戦士達も為す術がなかった。最初は気付かなかったが、ハッキリと見えた手だけではなく、うっすらと体もついていた。

どんなに全力で逃げても巨人は悠々と追いつき、人々を包み込んでいった。

ついに、スプラートの上に巨大な手が現れた。抵抗する気力は残っていなかった。

真っ暗になった視界と、宙に浮かんだままの感覚がスプラートを包み込んだ。

ふと耳元で声がした。青年の声だった。ただし、聞き覚えのある声ではなかった。

「なにを望む?」

唐突な質問だったが、不思議と答えなければという気持ちになった。

「元に戻りたい。アインに会いたい」とスプラートは声を上げる。

「強く望め!」

青年の声が空間を満たす。

スプラートはあの悪夢を乗り越えられるような世界を、自分を強く思い描いた。

「新しい世界をお前にやろう」

声が聞こえると同時に、再びスプラートは意識を失った。

頬にざらざらした温かい感触があった。あの巨人としか言い様がない存在との出会いは、夢の中の出来事に過ぎないような気がしていた。

今でも半信半疑だが、命が助かったという事だけは事実のようだった。

スプラートは自身の目覚まし代わりになった獣の姿をじっと見つめた。

オオカミのようにも見えたが、その瞳には獣以上の知性が宿っているように感じられた。

倒れていた体を起こし、周囲を見渡す。妖蛆の禍々しい気配はどこにも無く、昏い『穴』も無い。

共に居たはずの人々の姿も見当たらなかった。

背の高い木々が立ち並ぶ綺麗な森、そこはスプラートの知らない森だった。

心地の良い木漏れ日とあまりの平和さに、これまでの疲れがどっと押し寄せてきた。

目の前の光景が夢ではないことを祈りつつ、スプラートは再び瞼を閉じた。

「この子が?」

眠りについていたスプラートの前に、一人の女性が立っていた。

「そう」

女性は誰かと会話しているようだったが、周囲には彼女以外の人影は無かった。

「大丈夫、放っておいたりはしないわ。悪いけど運んでくれる?」

その声を受けた獣は、眠っているスプラートの首筋を軽く咥えると、ひょいと自身の背中に乗せた。

「―了―」

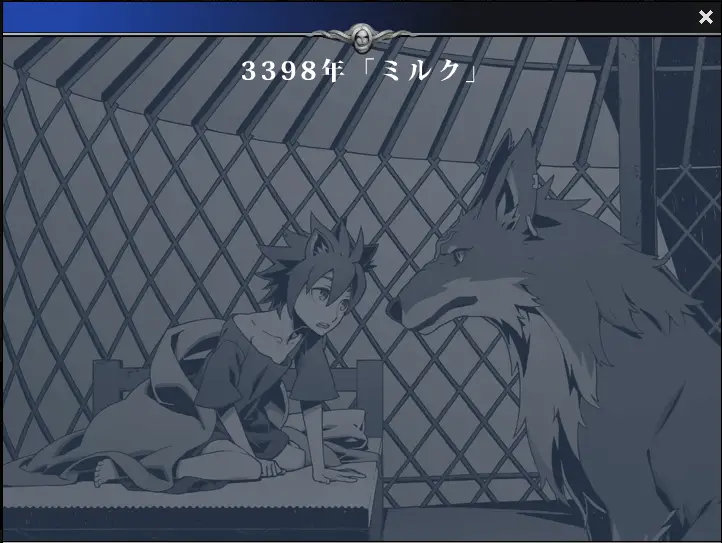

3398年 「ミルク」

「つまり、あなたはアインという子をさがしているのね」

「うん」

スプラートは注いでもらったミルクを飲みながら、小さく頷いた。

相手の少女はスプラートの突拍子もない話にも、素直に頷いている。

「あの……」

「ん?ミルク、もっといる?」

注ぎ直されたカップを、スプラートは恥ずかしそうに受け取った。

「ありがとう」

「でも不思議な話だね。どこか別の世界から、あなたみたいな子がやって来るなんて」

パルモは自分のカップにもミルクを注ぎながら言った。

パルモが小さかった頃には、《渦》と呼ばれる場所から多くの怪物が現れたという。

異形の姿を持った怪物は多くの災いをこの世界に残し、今もなおその傷痕は癒えていない。

その事を思えば、スプラートの事も不思議な事ではないと思っていた。

「でも、どうしたらいいんだろう、これから……身体も変わっちゃったし……」

スプラートが語るには、前の世界ではもっと小さな女の子だったらしい。

パルモはスプラートの肩を抱いて引き寄せた。

「大丈夫。今はこうして元気でいるんだし、元の世界よりは安全だと思うよ。しばらく休むといいよ」

スプラートは改めて部屋の中を見渡した。

こちらの世界は妖蛆に侵食されることもなく、緑と水が豊富だ。

それに、住人達は皆スプラートに優しかった。

「アインもどこかにいるのかな。この世界に...」

か細い声でスプラートが呟くと、パルモが

「そうじゃない?だってその『手』は願いを叶えてくれたんでしょう?きっとアインもこの世界にいる。わたしも探してあげるよ」

と明るく答えた。

「ありがとう、パルモ」

「元気になるまで、ここにいていいからね。もちろん、元気になってからも」

「うん。でも、なるべく早くアインを探しに行こうと思う……」

「焦らない方がいいと思うな。でも、元気になったら必ず一緒にみつけてあげるよ」

パルモはそう言って立ち上がった。

「わたしはお仕事に行ってくるね。スプラートは、それを飲んだらもう少し寝たほうがいいよ」

「わかった」

スプラートの返事を聞くと、パルモは軽い足取りで出て行った。

パルモといると、あのいつまでも追われている恐怖、そして異世界に来た不安が、ゆっくりと溶けていくように感じた。

それは、ずっと感じることのできなかったものだった。

「早く元気になってアインを探さないと…」

この世界に来た意味を思い出して小さく呟いた後、目をつぶった。

部屋で横になっていると、大きな獣がスプラートの傍にやって来た。

自分より随分と大きく、襲われればひとたまりもないのではと思う程だったが、不思議と恐怖心は沸かなかった。

「乗せてくれたのは、確か君だよね。ありがとう」

スプラートがお礼を言うと、獣は小さく頷くように首を動かした。

と同時に、スプラートの頭の中に言葉が流れ込んできた。

『ああ。お前はずいぶんと軽いな』

「えっ!?」

スプラートは驚いて、その獣をじっと見つめた。

獣の目はじっとこちらを見つめ返している。何かを見透かすように。

『ワシの言葉が聞こえるか』

「うん。聞こえるよ。君、しゃべれるんだ?あれ、でも声は出ていないよね?」

『声ではない。意思だけを伝えているのだ』

「すごいね……」

まじまじと獣を見つめる。

銀色の毛並みは美しく波打ち、その身体からは力が漲っている。

「あ、パルモはここにいないよ」

『ああ、知っている。パルモからお前についているよう言われてな』

「ありがとう。でも、もう落ち着いた」

『そうか』

そう獣は意思を伝えると、スプラートの傍に身を伏せた。

「あ、君の名前は?」

『ワシの名か?人間はワシのことを聖獣としか呼ばんな』

「でも名前はあるんでしょ?」

『ふむ。パルモだけは、ワシをシルフと呼ぶな。』

「じゃあ、シルフって呼んでいい?」

『かまわんよ』

スプラートは傍に伏せているシルフに近寄り、声を掛けた。

「ねえ、一緒に寝ていい?」

『ああ』

スプラートはシルフに頭を乗せ、目をつぶった。

『お前は大切な人と離ればなれになってしまっているそうだな』

「うん」

『ワシも探すのを手伝おう。出来る限りのことはしてやる』

「ありがとう」

『お前はワシと似ている。』

「どういうこと?」

『ワシもこの世界にやって来たのだ。別の世界からな』

「そうなんだ!でも、どうして?」

半身を起こしてスプラートは言った。

『話せば長くなる、それにずいぶんと昔の事だ。忘れてしまったな』

「もとの世界には戻らないの」

『戻ることはできない。それに、もうワシはずいぶんと生きた。ここでの暮らしも長い。戻ろうとも思わん』

シルフは伏せたまま呟くように、そう意思を伝えた。

「そう……」

『ワシもお前くらい小さいときにここに来た。何もわからぬままな。それから色々な事があった。悪いことも良いことも』

「寂しくはなかったの?」

『昔はそう思っていたかもしれないが、今となっては思い出せない。しかし、自分が哀れだと思ったことはない。ワシはこの世界を受け入れ、こうして、ささやかだが幸せに生きている』

「ふうん」

自分も元の世界に戻れないのかもしれないと考えて、スプラートは少し不安になった。

『お前は若いから、まだわからぬことも多い。何かあったらいつでもワシに言え』

「どれくらい、この世界にいるの?」

『季節が百を超えたあと、数えるのをやめたよ』

「そんなに長く……。でも、どうしてここに来たの?シルフも巨人に出会った?」

『巨人?それは分からんが、ワシも連れてこられたのだ』

「元の世界に会いたい人はいないの?」

『会いたい人か。元の世界の記憶は薄れてしまってな。もう覚えてはいない』

「そう」

なんだかスプラートは再び眠たくなってきた。

自分と同じ境遇のシルフと語らっているうちに、少し興奮しすぎたようだ。

『すこし話しすぎたな。眠った方が良い』

「うん……」

スプラートはシルフの身体の温かさを感じながら眠りについた。

スプラートは夢をみた。

しかし、それは前に見た悪夢の続きではなかった。

自分はシルフになっていた。

自分である幼いシルフは、少女と共にいた。

見知らぬ道を二人で歩いていた。

彼女との間にある信頼はとても心地よかった。

とても懐かしく、幸せな気持ちが流れ込んできた。

そこに不安はなく、ただ互いがいることによって、全ての痛みから解き放たれるような感覚だった。

ずっとこの子といたい。そう強く思った。

しかし、少女は自分の元を離れていく。

必死に付いていこう思うが、足が動かない。

焦り、叫ぶが、少女は先に行ってしまう。一度も振り向かないまま。

スプラートが目を覚ますと、シルフはもう部屋にはいなかった。

夜の気配がテントを包んでいた。

少女への懐かしさ、憧れだけが胸に残っていた。

「―了―」

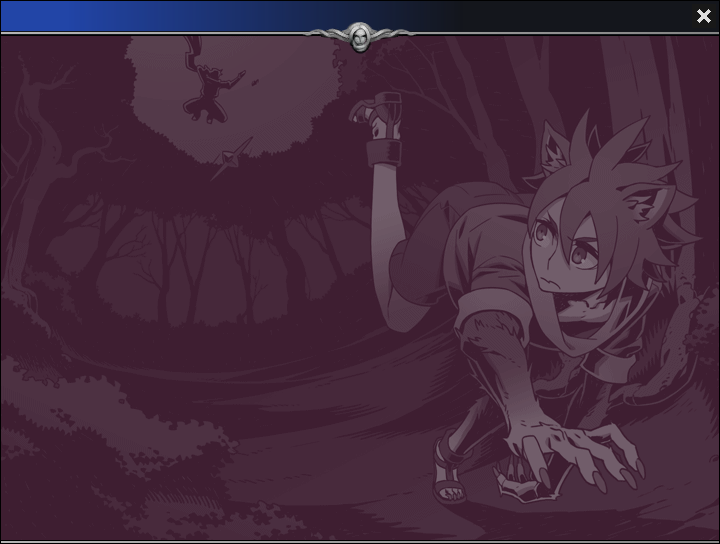

3398年 「森と戦争」

「この国にも争いはあるの?」

「ええ。西にもある大きな国が、自分たちの領土を大きくするために私たちの国を襲ってくるの」

スプラートのいた世界でも別の森に暮らす戦士との争いはままあった。負傷する者も、戦いから帰ってこない者もいた。

しかし、その争いは互いの部族が妖蛆の影響から生き残るためにやっていることだということを、スプラートも幼いながらに理解していた。

だがパルモの目に宿った恐怖の色を見ると、自分の知る森の戦士達の闘争よりも、この国の争いはずっと大きくて悲惨なものなのかもしれない。

「このあたりまで悪い国の人たちがやって来て、村を襲ってるという噂もあるわ」

「そんな……どうしよう、早くアインをさがさないといけないんだ……」

「いま一人で出ていくのは危険。あなたはまだこの世界のことをよくわかっていないのだし」

「それは……そうだけど……」

アインのいる世界までこれば何とかなると考えていたスプラートは、目の前が真っ暗になる気持ちであった。

「大丈夫。戦争はそう長く続かないって父さんたちが言ってた。それに、私もシルフもアインを探すのを手伝うからね?」

そう言って笑いかけてくれるパルモに安堵した。それでも、早くアインを探さなければならないという焦燥感が消えることはなかった。

時折聞こえる風の音と虫の鳴き声だけが響く夜の森は、平穏そのものだった。

スプラートは一際大きな木の枝に座り、ぼんやりと周囲を眺めていた。

暫くはお世話になるのだからと、パルモとシルフの仕事を手伝うことにした。その一方で、変わってしまった体に慣れる訓練をする必要もあった。

今のスプラートは身体能力もさることながら、聴覚や嗅覚と言った感覚器官が鋭敏に発達していて、とても疲れてしまう。その慣れない感覚器官を休ませるのにちょうどよいとして、夜の森に出かけることを日課としていた。

「なんだろう、変なにおいがする……」

毎日のように森に出向いていたため、微かな変化にも気付くことができた。

それは、新しく生まれた動物に母親が与える乳の匂いだったり、ゆっくりと枯れていく木の枝が擦れる音だったりと様々だ。

しかしその日のスプラートの嗅覚は、不快な匂いが森に漂っていることを鋭敏に捕らえていた。

生臭さと錆が混じったような、気持ちの悪い匂い。スプラートはその不快感に妖蛆を思い起こした。

まさかこの世界にも妖蛆が?不安だったが、匂いの正体が妖蛆かそれに似た何かであるならば、一刻も早くパルモたちに教えなければいけないと思い、匂いの元を探ることにした。

匂いを辿り、森の奥へ奥へと進んでいく。

村からかなり離れてしまったが、それに比例するような匂いは強くなっていった。

もうすぐ匂いの正体がわかる。逸る気持ちを抑えて、スプラートは慎重に歩いた。

微かに木の枝が軋む音が聞こえた。音の聞こえた方向に視線を向けると、闇夜に紛れてはいたが、人の形をした何かが木の枝にしゃがみこんでいるのが見えた。

「……誰?」

妖蛆でも村に人でもない、想定外の遭遇にスプラートは思わず声を出した。

ほんの少しの間を置いて人の形をした何かの腕が閃くと、スプラート目掛けて何かが投げ付けられた。

危ない、と本能で感じたスプラートはその場から咄嗟に動いた。投げ付けられた何かは、草むらに落ちてわからなくなった。

人の形をした何かの動きは素早かった。

敵はスプラートを仕留めることができなかったと知ると、右手に木の枝のような細い武器を持って襲い掛かってきた。

同時に、その者が人であることがはっきりとわかった。

アインに会えないまま死ぬのはイヤだ!

スプラートはそう強く思った。思うと同時に自分の腕を振り、襲撃者の武器を薙ぎ払った。

「!?」

金属と金属が触れ合うような音がして、武器はその者の手を離れて地面へと転がった。

「これは……」

スプラートの左腕は、焦茶色の毛に覆われた、鋭い鉤爪を持つ獣の腕に変化していた。

同時に全身が総毛立つような感覚があり、自然と四足歩行の構えを取った。

「グルルルル……」

驚きの言葉を発しようとしたが、喉からは、それこそ狼のような唸り声しか出ない。

襲撃者はスプラートの姿を見て、一瞬だけ動きを止めあ。その隙きを突いて、スプラートは踵を返して村の方向へと走り出した。

戦うことはできない。スプラートは狩りの仕方は知っていても、戦う方法は知らなかった。

襲撃者は執拗にスプラートに攻撃を加え続けてきた。対抗するにはスプラートは未熟であり、変化した身体能力で逃げ続けるほかなかった。

凄まじいスピードで投げ付けられる刃物がスプラートを掠める。毛で保護されていない右腕や身体に、いくつもの切り傷がついた。

スプラートにとって運が良かったのは、今夜は集会の日であり、村の大人たちが広場に集まっていたことだった。

襲撃者は村に近付くことを恐れたのか、ふいに追い掛けることをやめた。

森からは転がるように駆けて来たスプラートの姿を見た村の人々は、騒然となりながら慌しくスプラートを保護した。

「一体、何があったというんだ」

「その姿は……」

「誰か、パルモを呼んで来てくれ!」

村の人々に慰められ手当を受けつつ、スプラートは森の奥で怪しい敵を発見して襲われたことを話した。

続いて問題となったのは、スプラートのその姿であった。半分以上が毛に覆われ、発達した耳や牙は、村人たちに狼か野犬のそれを想像させた。

「隣村が襲われたそうだ」

「その子はシルフのようだな。まるで」

「聖獣の加護に違いない。村の警備を固めよう」

村人はスプラートについて様々な思いを口にした。それでも、襲撃者が存在する事実をスプラートが知らせてくれたことで、村の人々との絆は強まった。

スプラートの心は落ち着かなかった。戦うことの恐怖と、自分の変化に戸惑っていた。

そしてそれ以上に、早くアインに会いたいという気持ちが高まってしまった。

それから暫くの間は森の中で怪しい人影を見ることもなく、平穏に時が過ぎていった。

村に人々は不審人物を警戒し、夜間の見回りを強化することとなった。それに伴い、子供達が夜の森へ出入りすることが禁止された。

スプラートは常にパルモやシルフの傍にいるようにしていたが、村の人々からの恐れと好奇が混じったような視線を避けることは難しかった。

スプラートは焦りと戸惑いの感情で自分を見失いかけていた。

一週間ほど経ったある日、パルモとスプラートは森で採れた木の実を洗うために、村の中心にある井戸で水を汲んでいた。スプラートの怪我は酷く、すぐにでも村を出て行きたかったが、完治するまでにはまだ時間が掛かりそうだった。

「今日はたくさん採れたね」

「しばらくは採りに行かなくても大丈夫かな?」

他愛のない会話を交わしていると、シルフが小さな唸り声を上げた。

「シルフ、どうしたの?」

シルフの様子がおかしいことに気が付いたパルモが手を止めた。

スプラートもつられて、シルフが向いている方向を見た。視線の先には東方の民族衣装を来た男と、全身を黒い衣装で包んだ若い男が立っていた。

「あの人は!」

その姿を見たパルモの顔から血の気が引き、一気に青くなった。シルフの唸り声が大きくなる。

「パルモ、シルフもどうしたの?」

「スプラート、お父さんと村長さんを呼んできて。シルフ、スプラートについていてあげて」

「パルモの言うことに従おう。行くぞ、スプラート」

「う、うん」

パルモとシルフの強い口調に、その指示に従わなければならないと感じたスプラートは立ち上がった。

パルモたちの緊迫感に固まった身体をほぐそうと、大きく息を吸う。

井戸水の匂いや木の実の匂いに混じって、二人の男がいる方向からその時と同じ、血と錆が混ざったような不快な臭がしていることに気がついた。

「シルフ……」

「行くぞ」

シルフに追い立てられるように、スプラートはパルモの家へと急いだ。

不快な匂いがずっと鼻から離れない。そのことが、いつまでもスプラートの不安を駆り立てていた。

「隣村が襲われたようだな」

黒い男が村長に言った。

「そうです。ただ、この村はまだ安全です」

「聖獣の加護という訳か」

無表情に男は言った。

「かもしれません」

「帝國との戦線は膠着している。だから、こんな内地まで工作を仕掛けてきている。わかるか?」

「遠い国の戦いがここにまで及んでいると?」

「渦の消えた今、遠い国など存在しない」

「私共にはよくわかりません」

村長はこの表情の変わらぬ冷たい男の物言いに苦心しているようだった。

「帝國は死者を操る人外の術で我々を悩ましている」

「噂は聞き及んでいます。恐ろしい話です」

「なら話は早い。人以外の力が今こそ必要なのだ」

「聖獣を差し出せと?」

村長は嫌悪感を隠さなかった。

「差し出せとは言わぬ。共に戦おうという話だ」

スプラートはシルフの隣で男の話を聞いていた。そして、若い黒衣の男――アスラというらしい――の顔をずっと見つめ続けていた。

「―了―」

3389年 「阿修羅」

ガレオンを目前にした部隊は混乱の極みにあった。

今まで問題なく行軍していたはずの味方の一部が、突如として死者のように変化して襲い掛かってきたのだ。

「パルモ!なんで……どうして!」

その中にはパルモの姿もあった。

『我々が合流した時点でパルモはすでに……』

シルフの言葉がスプラートに響く。その言葉は諦念に満ちていた。

ガレオンへ向かう途中からパルモの体調が悪くなっていたのは、スプラートも気付いていた。だが、それも蠢く死者の一体と化す予兆だったことなど、想像がつく筈もない。

とは言え、例えわかっていたとしても、それを止める手立てなど無かったが。

「スプラート、避けて!」

アニスの声が聞こえたが、衝撃的な光景にスプラートは動くことができない。スプラートはシルフに襟を咥えられ、引き摺られるようにしてその場から動かされた。

「数が多い!」

「駄目だ!隊長!撤退の指示を!」

軍人達の声が飛び交う。

「今は撤退するよ!スプラート!」

アニスの声が聞こえたが、スプラートはその場に崩れ落ちた。

――救えなかった。

――助けられなかった。

どうしようもない公開が、スプラートの胸中を支配していた。

『今は下がろう、スプラート』

シルフはスプラートの襟を咥えると、その背に軽々と乗せる。

「援軍だ!」

先に撤退し始めていた隊からの歓声が上がる。視線の先には重武装をした援軍の姿が見えた。

援軍が来たことで、どうにか撤退は完了した。ガレオンに近い場所にある城壁が援軍の侵入経路となっており、そこからプロヴィデンスの外へと脱出することができた。

部隊は悲壮な空気に包まれていた。

突如として突きつけられた現実に、誰もが言いようのない恐怖を感じていた。

「メルツバウ国リュカ大公と、ルビオナ王国軍オーロール隊が到着しました」

「リュカ大公が指揮を執られるそうだ」

陣地では慌しく人が出入りしていた。それをぼんやりと眺めながら、スプラートはどうするべきか考えていた。

「パルモを元に戻すことは出来るのかな?」

『残念だが無理だろう。他の死者の軍勢と同じように、完全に焼いてしまう他あるまい』

シルフィは容赦ない現実をスプラートに突き付ける。

「シルフはどうするの?パルモのこと、このまま放っておくの?」

『いや、ワシは――』

そこでシルフは思念を中断した。シルフの視線は別のところに注がれていた。

スプラートがシルフの視線を追うと、老齢の人物がスプラート達に近付いてくるのが見えた。

「君は?」

「……」

「リュカ大公、彼はスプラートと申します。アスラ特使が聖獣と同じく協力を要請したそうです」

まごつくスプラートに代わり、アニスが答えた。

「そうか、ところでパルモは何処に?」

「パルモは……死者の軍勢の一部に……。ガレオンに突入する直前に、他のものと同じく」

「なんと……そうか……」

リュカはパルモやシルフと面識があるようだった。驚愕と哀しみの混ざった表情でシルフの前に跪くと、深く頭を垂れた。

「聖獣殿。貴殿の主人を失わせてしまった今、貴殿がここにおられる理由はない。我々のことは忘れ、どうかコルガーの地へお戻りください」

リュカという人物には初めて会うが、スプラートの目にはとても高潔な人物に映った。

「スプラートといったね、君もだ。我々の都合で大事な人を失わせてまで、ここに留まる理由もないだろう」

リュカの言葉に、シルフは小さく異議を唱えるかのように低く唸った。

『いや、ワシの責任だ。ワシはパルモの弔いをせねばならん。それがあの子を選んだワシの役目だ』

シルフの思念は強い決意に満ち溢れていた。

「そうだね……パルモを止めてあげなきゃ!」

これ以上パルモを悲しい目に遭わせたくない。スプラートはシルフの思念に同調する。

「シルフはここに残るって。僕も残ってパルモを止めるよ!」

「なんと……お主は聖獣殿と意思を交わせるのか?」

スプラートは頷いた。その様子にリュカは難しい顔をしていたが、ややあって頷いた。

「わかった。だが、くれぐれもその命を大事にしておくれ」

「はい!」

スプラートが返事をする。そのすぐ後に軍人が走ってくる。

「大公、よろしいでしょうか?」

「何かあったか?」

リュカと軍人は一緒にいずこかへと去っていった。

夜が明けた。援軍とともに体勢を整えた部隊は、再び死が蔓延るプロヴィデンスへと攻め入る。

スプラートはシルフと共に最前線の部隊にいた。パルモを自分達の手で死者の悪夢から救いたい。それを望んだからだった。

「アニス、ごめんなさい……」

「気にしないで。スプラートの気持ちはわかるから」

ガスマスク越しにアニスは微笑んだ。スプラートが最前線の部隊に混ざると知ったとき、自らも最前線に出向くと声を上げたのだった。

プロヴィデンスへ再突入してから時を移さずに、ガレオンの姿が見える。

ここに至るまでに小規模の先頭が二回あったが、その中にパルモの姿は見えなかった。

ガレオンを守る軍勢の中にいるのかもしれない。スプラートとシルフはそんなふうに思いながらガレオンに近付いていく。

「死者の軍勢、来ます!」

斥候の声が響く。ガレオンの内部から死者の軍勢が這い出るように現れた。ゆっくりと姿を見せるそれらの中にも、パルモの姿は見当たらない。

「シルフ、パルモはどこに……」

『わからぬ。あれ以降、ワシにはパルモの居場所が掴めぬのだ』

「突入!突入!」

「シルフ、もしかしたらパルモは中にいるのかな?」

『かもしれん』

部隊長の号令を背に、スプラートとシルフはガレオンの内部へと突入する。

しかし、最初こそ一緒にパルモの姿を探していたものの、狭い通路での戦闘で、スプラートとシルフは離れ離れになってしまった。

分断された部隊は、迷路のようなガレオンの内部での戦闘により、一人、また一人と犠牲者が出る有様だった。

スプラートシルフを探しながら、何とか生き残ったアニスと共にガレオンの内部を進む。今、ガレオンの内部に響くのは二人の足音だけだった。

そうやって進むうちに、開けた場所に出た。

「ここは……?」

「管制室みたいね。スプラート、気をつけて」

周囲を見回しながら慎重に、内部を検分するかのようにして進む。

その時、スプラートは金属質の何かを蹴り飛ばした。

乾いた音が管制室に響く。

「だ、れか……いる、のですか?」

その音に反応したのか、息も絶え絶えの男の声が聞こえてくる。

「誰!?」

スプラートは声のする方へと向かう。

管制室の真ん中に備え付けられた大きな椅子の影に、拷問を受けたような様子の青年がいた。

「助、けでは……なさそうです、ね……」

「貴方……その怪我は何があったんです?」

「ベリンダ、は……?彼女を、あの男に、渡してはいけ、ない……」

「ベリンダ? 貴方は一体……」

「ぼ、僕は……ベリン、ダの製造者で、す……ベリンダ、は……死者を操る……僕、の……」

スプラートとアニスは顔を見合わせる。青年の言葉は途切れ途切れで要領を得ない。だが、単語の一つ一つを噛み砕くと、プロヴィデンスを覆う死者の軍勢に関係する何かを知っていることは明白であった。

「アニス、どうするの?」

「連れて行くわ。この男がガレオンの関係者なら、死者の軍勢を止める手立てを知っているかもしれない」

そう言って、アニスは傷だらけの青年を背負う。

「その男から離れろ」

ふいに背後から声がした。スプラート達が振り返ると、アスラが冷たい目で見下ろしていた。

沈黙が管制室を包む。

「そ、いつ、です。そいつ、に……ベリンダを、渡しては……」

沈黙を破ったのは傷だらけの青年の言葉だった。

青年の言葉が言い終わるか早いか、アスラは無言でクナイを構えた。

スプラートは咄嗟の判断により半獣になる。スプラートの背後にはアニスと青年がいた。

アスラはスプラートの姿に目を細めると、クナイを構えたまま何も言わずに黙って見下ろしている。

「何をする!?まさか、僕達を……」

アスラのその行動に、スプラートはアスラの殺気のようなものを感じ取った。

「そうだ。その通りだ」

スプラートが背後で青年を背負うアニスに視線を向ける。

「アニス、その人を連れて逃げて!」

「スプラート、駄目!」

「小賢しい」

アスラのクナイがアニスに向かって投げられようとするその瞬間、スプラートはアスラ目掛けて体当たりをした。

スプラートの体当たりを受け、手元が狂ったクナイがアニスの傍を掠めていく。

「アスラ特使、なぜ……?」

「早く!」

呆然とするアニスをスプラートは叱責する。我に返ったアニスは青年を担ぎ直すと、管制室から脱出した。

「スプラート、すぐに助けに戻るから!」

「いいから、早く!」

アスラほどの手練にどれくらい攻撃が届くかわからなかったが、このままではアニスまで殺されてしまう。

スプラートは自分達の心配をして最前線にまで一緒についてきれくれたアニスを犠牲にしたくはなかった。

「邪魔をするな」

「ダメだ。ここでお前を逃したら、アニスとあの男の人を殺す気でしょう」

「餓鬼が」

不意に、スプラートはアスラから生臭さと錆が混じったような匂いが漂っていることに気が付いた。パルモの村で嗅いだ、あの不快な匂いだ。

「……まさか!」

スプラートははっとする。あの時の襲撃者とは、もしかしてアスラだったのではないか。

「シルフとパルモをここに呼び出すために……」

アスラはスプラートの呟きを否定するかのように、無言でスプラートに蹴りを入れる。

「ぐぅ……」

すぐに体勢を立て直し、スプラートはアスラに向かって突進していく。

「ガアアッ!」

どれほどの時間が過ぎたのだろうか。スプラートの姿はもはや半獣とは呼べないまでに変化を見せていた。

人間の反応速度を越える速さでアスラの腹部目掛けて飛びつくと、そのままアスラの腹に牙を突き立てる。

「くっ……」

アスラは抵抗する。まとわりつくスプラートの背に何度もクナイを突き立てた。

スプラートにはその痛みを感じるような余裕はなかった。とにかくアスラに深手を、傷を負わせることだけを考えていた。

爪と牙がアスラの着る防護服を貫通し、肉に突き立った手応えを感じた。アスラの腹の肉を食い千切らん勢いで引っ張る。

だが、同時に力が抜けていった。背中からの大量の失血によって、スプラートは込められる力を失いつつあった。

「ぬうう……」

その隙きをアスラは逃さない。唸り声を上げながら力の抜けたスプラートを引き剥がすと、床に叩き付けた。そしてそのまま腹部を押さえながら、管制室を覚束ない足取りで出ていった。

スプラートはもはや動くことも叶わない。だが、死に物狂いの攻撃が功を奏したのか、アニス達を逃し、アスラの行動を鈍らせる傷を負わせることができた。

あとは無事にアニス達が他の部隊と合流できるよう祈るしかなかった。

ふと、シルフの声が聞こえたような気がした。スプラートは消えかかっている意識を奮い立たせ、目を開く。

「シ……ルフ……」

『行こう』

シルフはスプラートを背に乗せる。心地の良い暖かさが、冷たくなりつつあったスプラートを包み込んだ。

気が付くと、スプラートは星の光に照らされた森の中にいた。

妖蛆に滅ぼされてしまう前の、故郷の森だった。

「お姉ちゃん!」

アインの姿が森の奥に見えた。森の奥は暗いが、何故かアインの周りにだけ光のようなものがまとわりつき、彼女の姿をはっきりと浮かび上がらせている。

そんなアインは何かを抱え、泣きながら何処かへと歩いているようだった。彼女の傍に行かなければ。スプラートは走り出した。

少しずつアイントの距離は縮まるが、アインはスプラートに気付くことなく森の中を進んでいく。

「お姉ちゃん!」

スプラートは必死で叫ぶ。しかし、その声もアインには届いていないようだった。

そうして走り続けるうちに、アインをまとう光が強くなる。

「待って!お姉ちゃん!」

スプラートがアインに手を伸ばした。アインの腕に触れられそうなところまで近付いた時、スプラートも同じ光に包まれた。

その光は、シルフに添い寝してもらった時のような心地よい暖かさがあった。

ずべ手が包まれるような暖かさに、スプラートはいつしか意識を手放していた。

「―了―」

新規

新規 編集

編集 添付

添付 一覧

一覧 最終更新

最終更新 差分

差分 バックアップ

バックアップ 凍結

凍結 複製

複製 名前変更

名前変更 ヘルプ

ヘルプ