フロレンス

【死因】アスラ

【関連キャラ】エイダ(上官)、リュカ(上官)、アスラ

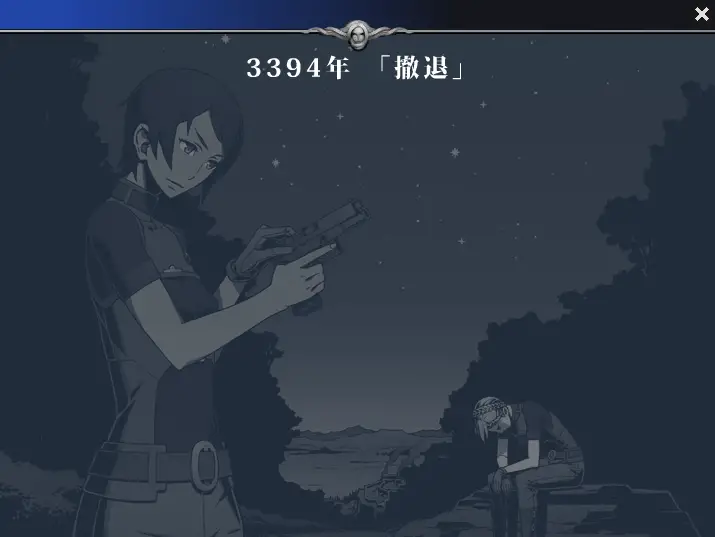

3394年 「撤退」

フロレンスの機体は、飛び散った赤黒い血で奇妙な斑模様になっていた。

その汚れた機体の脇でフロレンスは装備を外し、緊急用装備を身に着けた。ハンドガンと緊急医療パックしかないが、無いよりはましだった。

機体を焼却処理するためにテルミット手榴弾を二つ取り出し、ピンを抜いた後、エイダと自分の機体の中に放り込んだ。花火のような黄色の光が立ち上がり、王国の誇る装甲猟兵は数秒で黒い鉄屑と化した。

長い夜が始まった。

フロレンスとエイダは王国の要衝トレイド永久要塞での戦闘で奇怪な死者の軍団に襲われ、戦線を離脱した。

しかし装甲服が燃料切れを起こし、生身の姿で逃走を続けなければならない状況に陥っていた。

トレイド永久要塞は二つの山の稜線を結ぶように築かれており、今現在二人が居るのは西側の山腹だった。険しい森を4リーグ程抜けて山を越えることができれば、王国側の塁に辿り着ける筈だった。しかし辺りが暗くなって視界が悪く、装備もままならない今の状態では、山を越えるのはかなりの危険が伴うことだった。

「処理は終わった。進もう」

フロレンスは手にしたハンドガンの薬室に銃弾が送られているのを確認してから、安全装置を掛け、ホルスターに差した。

「ああ、わかった」

エイダは座り込んでいた。傍目にも疲れが見える。今回の敗北の衝撃を受け止め切れていないようだった。

二人は暗い林の中を、山頂目指して進み始めた。

足下を照らすライトだけで、二人は黙々と山中を進んだ。方角は星を頼りにするしかない。歩きづらい森の中で山頂方向への獣道を見つけ、そこを歩く。

「楽しいハイキング、というわけにはいかないか」

フロレンスはそう呟き、暗い道を進んでいく。山道は険しく、時に手を突いて這うようにして登らなくてはならない場所もあった。

三時間程かけて山頂の手前まで来ると、大きく突き出した岩場があった。そこからは自分達の戦場が見渡せた。

「燃えている」

左に見えるトレイド永久要塞からの火の手が上がってくる。赤く揺らめく光が、低く立ち込めた夜の雲に反射している。時折、大きな爆発が起こる。音は遅れてここまでやってきた。

「要塞は陥ちたな。帝國の連中はどこまで進むつもりだろう」

フロレンスはエイダに語り掛けた。憔悴したエイダはぼうっとした表情のまま、炎を見つめ続けている。

「あの化け物に王国を蹂躙させるわけにはいかない。早く戻って戦線を建て直さないと」

「ああ、だがまだ掛かる。ここまで上がっていればおそらく安全だ。少し休んだ方がいいと思う」

フロレンスは疲れ切っているエイダの状態を見て、そう提案した。フロレンスも疲れてはいたが、まだ余裕がある。

フロレンスはエイダがどう答えるかわかっていた。彼女の気位の高さや責任感から、エイダはどんな無理をしてでも本軍に合流したいと言い出すだろうと。だが、提案だけはしておく必要があった。

二人はまだ、無言で山頂を目指して歩き出した。

さらに数時間歩いて山頂を越え、ついに下りの道に入った。山では下りる時の方が注意力と体力を必要とする。

フロレンスは足下がおぼつかないエイダの様子を気にしながら進んでいた。しかし、エイダは足下の草に足を取られて転んだ。斜度がそれ程でもなかったため転げ落ちはしなかったが、打ち付けられるように地面に倒れた。

「大丈夫か?」

エイダの手を握って声を掛ける。

「エイダ、少し休もう。焦って無理をすれば、帰れなくなる」

「わかった。迷惑を掛ける」

俯き、しなだれかかるようになったエイダはそう答えた。

フロレンスは体温の低下を防ぐための携行ブランケットをエイダに掛けてやり、木の根元に座らせた。

「私が歩哨に立つ。休んで」

「すまない、フロレンス」

フロレンスは気に寄りかかるようにして立ち、自分は眠らぬようにした。一時間でも休めれば随分と違う筈だと、フロレンスは考えていた。森の闇は深く、時折、散発的な爆発音が遠雷のように響いていた。

フロレンスが夜空を見上げると、雲間に星が見えた。この森は故郷を思い出させた。まだ自分が王国に来る前の、幼い日に見えたものだ。僅かな記憶だが、まるで過去に戻ったかのような感覚に囚われた。

そんな思いに浸っていた時、フロレンスは物音に気が付いた。

落ち葉や枝を踏む音が近付いてくる。

フロレンスはそっとハンドガンを抜き、身を屈めて音のする方向に身体を向けた。そして音を立てないように、相手の姿が確認できる位置へ移動を始める。

フロレンスが灌木の陰から見たのは、生ける屍だった。一体で彷徨っている。おそらく自分達の匂いや音に反応して追ってきているのだろう。

その屍の装備は王国軍のものだった。高度な装備でないことから輜重兵であろうということを、暗闇の中でフロレンスは見抜いた。

兵站を担う輜重隊にまで生ける屍達の汚染が広がっていることに驚いたが、それよりも、自分達が想定よりも本軍に近付いていることに少しの安堵を覚えた。

「近くに部隊がいるのか?」

そう呟いて立ち上がると、屍に向かって進みながら腰のナイフを抜いた。何があるかわからない。なるべくハンドガンは使いたくなかった。

輜重兵の屍はフロレンスに気付くと、呻き声を上げて近寄ってきた。屍の性質はだいたい理解していた。動きは鈍いが、手足を失ったくらいでは動きを止めず、頭部に損傷を与えなければ停止しない。

フロレンスは近付いてくる屍の横に回り込むと、その側頭部にナイフを突き立てた。屍は力を失って倒れ込んだ。屍を倒すとエイダの元に戻る。

「まずい、屍がいた。移動しよう」

エイダに声を掛ける。屍が一体だけということは考えにくい。どこかに襲われた本体があるのだろう。

「ああ、わかった……行こう」

エイダは立ち上がるが、バランスを崩して座り込んでしまう。

「どうした!?」

フロレンスはエイダに肩を貸そうとするが、様子がおかしいことに気付き、彼女の額に手を当てた。熱がある。意識も朦朧としているようだ。

「いいか、掴まるんだ。このままじゃ死ぬぞ」

フロレンスは片方の腕でエイダを抱きかかえるようにして引き起こし、肩を組んだ。その時、がさがさと周りに屍の気配が走った。

「来たか」

フロレンスは音から離れながら、しかし回り込むようにルートを採って山を下った。エイダは辛うじて足を動かし、フロレンスにしがみつきながら付いてきている。

回り込む際に、僅かな星明りで屍の数を確認した。七、八体はいる。こちらの存在に気付いているようだ。

二人はそれから必死で山を下った。屍達も付いてきている。

やにわに開けた場所に出た。大きな山道へ出たらしい。しかし、そこには二十体以上の屍がたむろしていた。

二人はすぐに足を止めて伏せた。だが、後ろから自分達を追う屍達が近付いてきている。

「フロレンス、一人で逃げろ。自分を置いて行けば逃げ切れる」

伏せたエイダは息も絶え絶えにそう言った。

「ここまで来たんだ、それはない」

「行け、命令だ。一人でも助かるべきだ」

「くそっ」

フロレンスはそう言うとエイダに自分のハンドガンを渡し、立ち上がって走り出した。

エイダは渡されたハンドガンを構え、自分達を追って来た屍に照準を合わせた。

「たたでは死なないわ」

最初の一発が先頭の屍の頭部を吹き飛ばした。乾いた銃声が森に響く。山道の屍達の動きもエイダに向かう。

二発三発と、続けてエイダのハンドガンが屍を倒していく。ただ、弾には限りがある。フロレンスのハンドガンの弾が切れると自分のハンドガンをだし、間を置かずに撃ち続けた。どうにか追っ手の屍達を始末することはできたが、今度は山道の屍達が近付いてきていた。

エイダはふらふらと立ち上がると、山道の屍達に銃口を向けた。そして同じように屍を仕留めていくが、ついに銃弾が尽きた。

「こんな終わりとはな……」

ぞろぞろと屍がエイダの元に集まってくる。エイダは目を瞑った。

その時、エイダの眼前にいた屍が吹き飛ばされた。

機械馬に乗ったフロレンスだった。フロレンスはエイダの戦闘服のドラッグハンドルに手を掛けると、一気に引き上げて自分の前に乗せた。

フロレンスの機械馬は輜重隊のものだった。屍に襲われた本隊を探し出し、エイダのために戻ってきたのだった。

「行くぞ」

フロレンスはそのまま屍を振り解き、本軍がある方向へ山道を走り出した。

「―了―」

3385年 「貴族」

「フロレンス様、もっと背筋を伸ばして!顎を引いて下さい」

「は、はい!」

豪奢な大広間に、家庭教師であるジェーンの声が鋭く響いた。フロレンスはそれに応えるべく、背筋をこれでもかと伸ばす。

「駄目です駄目です!そう硬くならず、優美な曲線を意識して」

ぐいぐいと腰を掴み、ジェーンはフロレンスの姿勢を強引に正そうとする。

「家名を背負うことになるのです。姿勢一つ、疎かにはできません」

ジェーンは凄むようにフロレンスに言い聞かせた。

「ジェーン先生、そこまでになさってはどうですか?フロレンスも萎縮していますわ」

「お姉様……」

大広間にやって来たイライザ・ブラフォードをフロレンスは姉と呼んでいるが、イライザとフロレンスの容姿は明らかに異なっている。この屋敷において、褐色の肌に黒い髪のフロレンスは異質な存在であった。

フロレンスの本来の両親は、ルビオナ連合王国南部の沿岸で暮らす、メーア族と呼ばれる少数民族の出身であった。

父親は貴族であるマーク・ブラフォード卿の護衛兵士だったが、数年前に連合国内の紛争を解決するために赴いた地でブラフォード卿を庇い、殉職した。病弱であった母親は、フロレンスを生んですぐに亡くなっている。

ブラフォード卿は殉職した兵士に敬意を払い、一人残された彼の娘であるフロレンスを養子として迎え入れた。

貴族の生活には慣れないことも多かったが、フロレンスは少しでも養父母やその子供達に近付くため、必死で貴族としての振る舞いを学んでいた。

「イライザ様、私はフロレンス様を正しい貴族の娘として指導するよう、仰せつかっております。ここには彼女の生まれた国とは異なり、正しい美と伝統がございます。肌の色や髪の色を変えることは――」

「お待ち下さい、ジェーン先生。そういう物言いをお父様が聞いたら悲しみます」

ジェーンの最後の言葉にイライザが割り込んだ。先程までの穏やかな言様とは違い、言葉に鋭さが混じっている。

「しかし……」

なおも物言いたげなジェーンを余所に、イライザはフロレンスの方に向き直った。

「イライザお姉様、私は大丈夫です。先生、続けてください」

フロレンスは心配するイライザに、笑顔でそう答えた。

自身を引き取り、受け入れてくれたブラフォード家の養父母達と同じ『貴族』となるためにも、ここで挫ける訳にはいかなかった。

「わかりました。では、授業が終わったら庭園に来て。お茶を用意させるわ」

「ありがとうございます、イライザお姉様」

「そんな他人行儀にならなくても良いのよ、フロレンス。貴方は私の妹なのだから」

イライザは笑みを浮かべ、大広間を出て行った。

フロレンスがブラフォード家の養子となって早数年。ブラフォード家でフロレンスのお披露目を兼ねた晩餐会が開かれた。

そこで初めて、フロレンスは貴族として公の場に出ることになる。

フロレンスはとても緊張していたが、そんなことはおくびにも出さずに、ジェーンに教えられたとおり、優雅に、優美に振る舞う事を心掛けていた。

養父と繋がりのある諸卿とその子息、子女達を紹介され、息つく暇も無い。

ようやく紹介が終わって一息つこうとするも、今度は似たような年齢の娘達に取り囲まれ、質問攻めにあった。

褐色の肌に黒髪のフロレンスは、ただそこにいるだけで目立つ。殆どの娘達は興味本位でフロレンスに近付いていた。

「すてきな花飾りね。あ、でも曲がっているわ」

フロレンスは、ふと一人の娘のドレスに付いている花飾りに手を触れようとした。が、反射的に撥ね退けられてしまった。

フロレンスと周囲の娘達の間に、気まずい空気が流れる。

「え……あの、私、何か……?」

「ごめんなさい、メイドやお父様たち以外に触られるのには慣れていないの」

「あ……ごめんなさい。気をつけますわ」

「お父様が呼んでいるわ。では、またいずれ」

「わたくしたちも……」

フロレンスに一礼して立ち去る娘達。フロレンスは大広間の中心に取り残された。

もう彼女に話し掛ける者はいなかった。

そしてフロレンスは見てしまった。ドレスの花飾りを、その娘と共にいた別の貴族の娘が直したのを。

単に異民族である己には触られたくなかったのだと、嫌でも気付かされたのだった。

フロレンスは歓談の最中、一人大広間を抜け出してしまった。大広間の近くにある扉から屋敷の中庭に出る。そこには一際大きな樹が生えていた。木の陰が姿を隠してくれるため、作法の勉強に疲れたときはよくここで過ごしていた。

「やっぱり、私なんかは貴族の一員になれないのかな……」

独り言だった。今まで気丈に振る舞ってきたものの、結局のところ、養父母達とは違って腫れ物を扱うような態度を取られてしまう。

これが現実なのだと、フロレンスは突きつけられたような気がした。

「そうね。貴方がそんな風に意気地のないことばかりを言っているなら、私たちは永遠に貴方を認めないわ」

「誰?」

「舞踏会の主賓がこんなところで逃げるように一人でいるなんて。却って皆が貴方を蔑むわ。今だってブラフォード卿は酔狂者だと口の悪い人は言っているのよ」

現れたのは金髪の凛々しい顔立ちをした少女だった。ラクラン卿の一人娘で、名はエイダと紹介されていた。

「私は何を言われても良いわ。でも、お父様たちを悪く言うことは許さない!」

「それは無理ね。貴方が恥ずかしい振る舞いをすればするほど、家の名に傷が付くのよ」

「私がお父様たちの名を傷付ける?」

「そう。庶民であった時分なら許されたかもしれないわ。でも、貴方はもうあの家の一部なのよ」

「私にはどうしようもないの。だって、皆が私を……」

「貴方の出自を思えば当然ね。貴方がブラフォード卿の娘になったことは、私たちにとっては珍しいの」

「じゃあ、私はどうすれば……」

「強くなって、誇りを保ちなさい。血が繋がっていなくとも、貴方はあのブラフォード卿の娘でしょう。家の名に恥じないよう、誰にも負けないように」

エイダは厳しい口調でそう告げる。他の子女たちとは一線を画すような厳しさと凛々しさがそこにあった。

「強くなる……家のために……」

フロレンスはエイダの言葉を反芻する。エイダは表情を崩さず、その言葉を聞いていた。

直後、屋敷の方から従者やメイドの呼ぶ声が聞こえた。

貴族の子女が二人、突然いなくなったのだ。慌てて探しに来たのだろう。

「これ以上お父様たちに心配をかけるわけにはいかないわ。わたくしは戻ります。貴方はどうするのかしら?」

「私も戻ります。めそめそと逃げ回ってお父様たちを失望させたくありませんから」

フロレンスは立ち上がる。先程までの沈んだ姿ではなく、いつもの気丈なフロレンスがそこにいた。

「その調子よ。またどこかで会うのを楽しみにしているわ」

「ええ。いずれまた」

そう言って、二人は各々の従者に付き添われ、大広間へ戻っていった。

それから七年後、フロレンスは王宮の待機室にいた。礼服に身を包み、緊張した面持ちで時間が来るのを待っている。

もうすぐ、装甲猟兵『オーロール隊』の配属式が開始される。

「どうした?緊張しているのか」

隣で同じように待機しているエイダが声を掛けてきた。

「そうだな。こういう場や服装にはなかなか慣れない」

「こればかりは仕方がないな。それに私達は今、国民の注目の的だ」

史上最年少の装甲猟兵として配属される二人は、民衆の耳目を一身に集めていた。

さらにフロレンスに至っては、生粋の王国出身者だけで構成されていた装甲猟兵に初めて参加する少数民族出身者となる。

歴史的とも言える状況だ。注目されない方がおかしいと言えた。

フロレンスは王宮を守る兵士として、エイダは王女付きの騎士として、それぞれ順調にキャリアを重ねていった。

そして、オーロール隊の訓練場で戦闘時のパートナーとして二人は再会したのだった。

「ふふ……あの時はこんな風になるなんて思ってもいなかったな」

「そうだな。何が起こるかはわからない」

「さあ、もうすぐ配属式だ。気を引き締めろ」

「わかっている」

栄誉ある装甲猟兵として、王都ではまだ重要な役職に就けることがない少数民族の希望として、フロレンスは王宮の謁見の間に立つのだった。

「-了-」

3398年 「テロル」

ある日、王都にある貴族階級が利用する別荘の一角で、小規模な爆発が起こった。

爆発の状況から何者かによるテロであることは判明したが、犯行声明が出されることはなかった。

フロレンスは臨時警戒態勢のため暫く軍施設に詰めていたが、部下と交代して数日振りに住居へ戻っていた。その間に、家族からの手紙が届いていた。

軍の寮に入ってからは家族とめっきり会っていない。たまに届く義理の姉からの手紙のやり取りだけが、家族の近況を知る手段であった。

「これは!?」

しかし今日届いた手紙には、家族からの手紙を装ってはいたが、内容は全くの別物であった。

手紙には『王国による少数民族への謂れなき差別に対抗せよ』といった、王都に住む少数民族出身者に蜂起を促すような過激な内容が書かれていた。

フロレンスが住居としている寮はルビオナ軍人に宛がわれる寮の中でも、特に機密性が高い部署に所属する者が入居する寮だ。

軍の規定により、家族からの手紙はおろか、軍からの書類などについても、危険なものや怪しいものでないか厳重にチェックが行われる。

その厳しい検査を掻い潜った上、この封書は家族の手紙を装って確実に開封させる事を目的としていた。

封書の内容に緊急を要すると判断したフロレンスは、すぐさまエイダに連絡を取った。

オーロール隊の執務室でフロレンスはエイダに封書を見せた。エイダも昨日からテロによる臨時体勢のため、執務室に詰めている。

「軍警察に調査を依頼しよう。今回のテロ事件の重要な参考資料になる筈だ」

「では、軍警察に連絡をします」

「うむ。この封書の件で暫く軍警察に出入りしてもらうことになるだろうが、頼む」

「わかりました」

封書を軍警察に提出してから少しの時が過ぎた。テロリストの犯行声明は未だ発表されておらず、ルビオナ軍はテロの対応に追われていた。

フロレンスもこのような緊急時のため、休暇らしい休暇は取らずに働いており、その日も軍警察に引き渡した封書の件で呼び出しを受けていた。

今日明日で処理しなければならない軍務が残っていたため、軍本部へ続く人気のない夜の道をフロレンスは急いで進んでいた。

「そこの軍人さん、ちょっといいですか?」

急にフロレンスは呼び止められた。その声に立ち止まって振り向く。その瞬間、突如として鋭利な刃物で切りつけられそうになる。

「何をする!」

刃物を持った人物を見たが、頭から足先まで黒衣で覆っており、外見の判別はつかない。辛うじて布の隙間から聞こえてくる声で、その人物が男であることがわかった程度だった。

「裏切り者には制裁が必要だ」

「虐げられし民族でありながら、同胞を傲慢な女王に売った愚か者に制裁を」

どこからか同じような衣装を纏った者が、もう二人現れた。

「……まさか、あの手紙はお前達が」

フロレンスは目の前にいる黒衣の男達こそが、今回のテロ事件を起こしているテロリストであると確信した。

「そうだ。虐げられしメーアの子。今ならまだ間に合う。我らとともに来るのだ」

「断る!」

黒衣の男達はフロレンスのその言葉を聞くと、沈黙したまま襲いかかってきた。テロリストと接触した口封じであろうことは、フロレンスにも容易に想像がついた。

フロレンスは携行していた拳銃を空中に向かって発砲した。軍務の途中であり、臨時警戒態勢の最中のため、拳銃程度の武装が許されているのが幸いだった。

黒衣の男達は怯んだ。しかしそれは銃を恐れてでないことは、フロレンスにもわかっていた。

ここは繁華街の近くである。音に気付いた住民が何事かと騒ぎ出せば、黒衣の男達を退けられると考えての行動だった。

「銃声だぞ! 警察を呼べ!」

繁華街が騒然となり、周辺を巡回していた警官がすぐに駆け付ける。

「貴様ら! そこで何をしている!」

「……裏切り者のメーア族め。この罪、必ず償ってもらうぞ」

そう言い残して、黒衣の男達は警官に囲まれる前に消え去った。残されたフロレンスは警官に簡単な状況説明をする。

「この件についてオーロール隊隊長エイダ・ラクラン大尉に連絡させてください」

「だめだ、それは署でするべきことだ。今ここで個人の連絡回線を使うことは許さん」

「何故です。身分も、所属も証明しました。時分には隊長にこの状況を報告する義務があります」

「どこの所属であろうと、あんたはテロリストと接触した。テロに関与している可能性がある」

「ですが……」

「大体、その肌の色、生粋のルビオナ出身者ではないんだろう。それが軍属の貴族で装甲猟兵?ふん、本当の身分か怪しいもんだね」

フロレンスは驚きと怒りを隠せなかった。軍の正装を纏い、身分証を提示してもなお、肌の色だけでテロへの関与を疑われる。『虐げられし者』の言葉が頭を過ぎった。

「わかりました、先程軍警察へ伺ったばかりですが、同行します」

フロレンスは数十分と経たずに軍警察へ舞い戻ることとなった。事情聴取を終えて部屋を出ると、ホールにはエイダがいた。

「中尉、大変だったな」

「エイ……いや、ラクラン大尉。ご迷惑をお掛けして申し訳ありません」

「気にするな。貴女は何も疚しい事はしていない。こちらには協力の姿勢があるのだから、堂々としていなさい」

「お気遣い、ありがとうございます」

テロリストと本意ではない接触を果たしてから数日が経った。フロレンスはエイダと共に、各地に派遣されている中隊の帰還をどうするか検討を行っていた。

その最中、緊迫した面持ちでイームズ少尉がやって来た。

「お話中失礼します。緊急報告です!」

「どうした?何があった」

「マーク・ブラフォード侯爵がベケット侯爵を見舞ったお帰りに、住宅街でテロの被害に遭遇されました」

「お父様が!?お父様は無事なの?」

フロレンスははっとなる。段々と血の気が引いていく感覚があった。

「テロに規模自体は小さく、幸い大事には至っておりません。すぐに病院に搬送され、手当てを受けているとの報告が来ました」

「そうか、報告ありがとう。今月に入ってこれで四件目か……」

報告を聞いて、フロレンスは安堵と同時に恐怖した。テロリストの報復の一環であることを悟る。テロへの関与を断ったことで、父親が標的にされたのだった。

「ブラフォード中尉、今日はいい。お父上のもとへ」

「了解です。……ご配慮ありがとうございます」

フロレンスは敬礼すると、急いでオーロール隊の部屋を後にした。

病院では存外に元気そうな父親が簡単な手当を受けていた。だが大事をとって、今日は警備が厳重なこの病院に寝泊まりするという。

貴族が多く出入りするこの病院はそこかしこに警備の人間が待機しており、確かに安全といえた。

フロレンスは病院を出ると表通りのカフェに入り、煙草に火を点けて一息ついた。テロリストのことが頭から離れず、気分を落ち着かせて冷静になるためだった。

「失礼、相席よろしいですか?」

見知らぬ若い男が尋ねてきた。相席はあまり気が進まないが、周囲を見回すと他に座るようなところはなかった。

「あ、ええ。どうぞ」

「ありがとうございます。ところで、お父上はお元気でしたか?」

不意の言葉に、煙草に手をかけていたフロレンスの手が止まる。男は周囲に聞こえない程度の声でフロレンスに囁いた。

「我々は言葉を違えない。お前は同胞を裏切った。その罪はお前の家族に償ってもらう」

「貴様!」

「いいのか? 私は王国に住む、ただの一市民だぞ」

今この男に対して行動を起こせば、軍人が守るべき国民に手を出したようにしか見えない。男の言葉にフロレンスは拳を握る。

「それにほら、見るんだ」

男が指した先には、病院のある方向から自家の紋章入りの馬車がゆっくりと進んでくるのが見えた。その指が移動すると、今度は少し離れた建物の窓を指す。

「お前が我々に協力する姿勢を見せなければ、今ここであの馬車を暴走させても良いのだよ」

「下衆が……」

「言葉には気を付けろ。お前の家族の命運は我々が握っている」

「……何をすればいい?」

握り締めた拳に、血が滲んでいた。

少数民族の出身でありながらオーロール隊という女王に近い場所にいるフロレンスは、テロリスト達にとって都合の良い駒であった。

計画は予め聞かされており、フロレンスが女王の寝室を警護する際に暗殺者を中に引き入れるというものだった。

フロレンスは王宮にある給湯室で飲み物の入ったカップを見つめていた。

「私は、このような方法でしか……」

フロレンスはカップに向かって一人呟いた。手にはテロリストに準備させた特殊な睡眠薬がある。それを片方のカップに入れると、休憩中のエイダの元へと向かった。

エイダはこめかみに手を当て、俯くようにして休憩していた。

「どうした?具合でも悪いのか?」

フロレンスはエイダに睡眠薬の入ったカップを手渡す。

「いや、大丈夫だ。少し休めば問題ない。それよりフロレンスこそ大丈夫なのか?顔色が悪いが」

エイダの言葉にフロレンスの心臓が跳ね上がる。やはりどんな状況に陥ってもエイダはパートナーだった。だからこそ、女王暗殺の現場から彼女を遠ざける必要があった。

睡眠薬入りの飲み物を飲んだエイダが倒れたことを確認すると、フロレンスはエイダを救護室に運ぶべく、人を呼びに行った。

深夜、フロレンスは部下二名と共に、緊張した面持ちで女王の寝室の警護に当たっていた。

所定の時間になった。以前より王宮兵として潜伏していたテロリストが深夜の巡回を装ってやって来る。

その後は一瞬だった。テロリストが部下の一人に襲い掛かると同時に、フロレンスがもう一人の部下に襲いかかって昏倒させる。咄嗟のことで身体が動かなかった二人は、何が起きたのかもわからずに気絶した。

「よくやった」

フロレンスは昏倒した部下二名をそのままに、寝室の入り口に立つ。

「どういうことだ!女王はどこへ行った!」

男は寝室の中で激昂した。寝室には女王はおろか、護衛騎士の姿も無かった。

「計画内容が漏れていたようだな」

「馬鹿な、この計画は――」

「失敗したのなら、早く撤退したほうが良い」

「いや、待て……貴様だな、裏切ったのは!」

男はフロレンスに向かって銃を向けた。フロレンスは咄嗟に距離を詰めて相手の銃を押さえる。

「私は裏切ってなどいない、私の忠誠は初めからこの国に捧げている!」

「馬鹿な女め!この王国にどれだけの民族がくるしめられているのかもわからんとは!」

フロレンスが女王を逃したのは事実だった。彼女らは悟られることのないよう、緊急用通路から脱出していた。

揉み合いながらフロレンスは敵の銃を奪った。距離を取って構え直そうとした時、男は懐から何かを取り出した。

「王国に死を!」

フロレンスは咄嗟に寝室を飛び出して身を伏せた。同時に、王宮を揺るがす程の爆音が響き渡った。

「―了―」

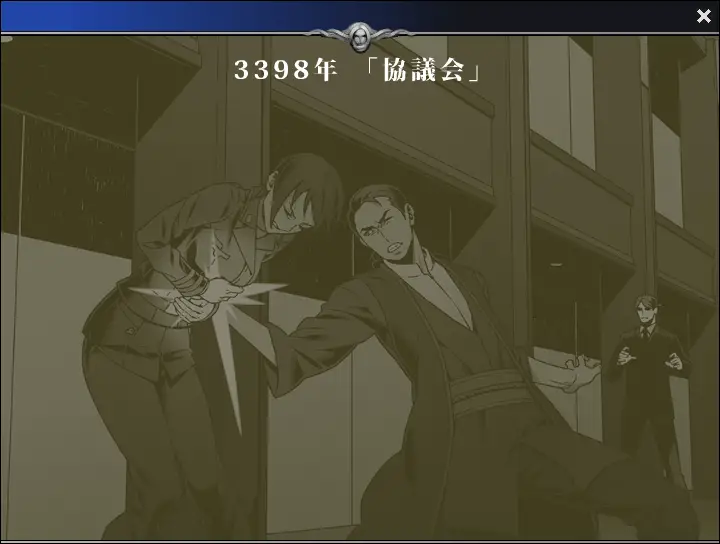

3398年 「協議会」

夜更け過ぎの王宮は、緊迫した空気に包まれていた。

大会議室に集まったリュカと家臣団は、緊迫した相形でアスラのプロヴィデンスに関する報告を聞いている。

「我が連合内で内紛などしていては、帝國を止めることはできん」

「やはり、民族融和のための協議会を開くべきだ」

「各国の代表はこの事を知っているのか?」

「協議会を開催するとして、テロの警戒はどうする?」

アスラの報告を聞いたリュカと家臣達は、寝る間も惜しんで意見を交わし合う。

フロレンスは深呼吸を繰り返し、その様子をじっと見つめていた。

心を落ち着かせなければ。フロレンスはそれだけを考えていた。

あの時の光景がフロレンスの脳裏にまざまざと蘇る。トレイド永久要塞の凄惨な光景は、未だにフロレンスの心を蝕んでいた。

メルツバウ王リュカの呼び掛けにより、各国や諸民族の代表がメルツバウ王宮に集められ、帝國への対応と民族融和の協議会が開催された。

フロレンスは護衛として協議会の安全を確保するため、リュカに随伴することとなった。

ルビオナ王国からも女王代行の執政官とオーロール隊のイームズが参加していた。この場で話し合われたことは、イームズを通じてエイダにも伝わるだろう。フロレンスはそう願った。

協議会の初日は、融和に向けた解決策は何も出ることなく終了した。

リュカがいくら帝國の脅威と「もし敗北すれば全ての民族の存続すら保証はない」と説いても、各国や諸民族の代表は「帝國との交渉による解決策を探るべし」との意見を変えることはなかった。

民族が違うと言う理由で迫害され、安全に国家間を移動することもできなくなっていた諸民族の不安や不満は爆発寸前であった。

さらに連合諸国の全てが長引く戦況で酷く疲弊しており、ルビオナ王国を頂点とした連合国にこれ以上従うことはできないという意見さえ出掛かっていた。

その日の夜、フロレンスはリュカの居室に呼び出された。

「大公、お話しとは?」

リュカは大きく息を吸うと、フロレンスを真っ直ぐに見た。何か大きな決意をした様子に、フロレンスは固唾を呑む。

「明日の協議二日目の件だ。その場でお主がトレイドで見聞きした事を全て話してほしい」

「そ、それは……」

フロレンスは引き攣りそうになる顔を必死で抑えた。

「お主にとって辛いことであるのは重々承知している。だが、各国代表らは帝國の脅威をあまりにも知らなさ過ぎる」

「彼らは本当に迫っている危機が何であるかを知る必要があると」

「そうだ」

リュカは大きく頷く。だがフロレンスはどう返答すべきか考えあぐねていた。

その時、部屋の扉が小さく叩かれた。

「リュカ様、お時間よろしいでしょうか」

アスラだった。プロヴィデンスへ偵察に出ていたが、何事かがあって報告に戻ってきたようだった。

「アスラか。しばし待て」

リュカはどうするべきか迷うフロレンスを見据えた。

「フロレンスよ、明日の協議会が始まるまで、じっくり考えてはくれないか」

「わかり……ました」

アスラと入れ違いにリュカの部屋を出たフロレンスは、宛てがわれている部屋に戻っても気分が落ち着かないままだった。

気分を変えようと外へと出る。

少し散策しよう。そう思い王宮の近くを歩いていると、見慣れない衣装を纏った男が周囲を見回している。テロリストかもしれない。フロレンスはそう思い、その男の後を追うことにした。

男を尾行していると、人通りの少ない兵士用宿舎の裏手へと向かっていることに気付く。男はそこで誰かと合流したようだった。暗がりでよく見えなかったが、合流した者の格好は先程のアスラに酷似していた。

何かを話しているようすだが、フロレンスのいる場所からではその内容を聞き取ることはできない。

そうこうしているうちに二人は歩き出す。フロレンスは細心の注意を払いながら尾行する。

アスラらしき者達を追っているうちに、繁華街へと出た。

「見失ったか……。気付かれたのかもしれないな」

繁華街で人ごみに紛れた二人組を探すのは困難である。しばらく辺りを歩いてみたものの、やはりそれらしき二人組を発見することはできなかった。

フロレンスはもと来た道を戻る。アスラのことは気掛かりであったが、今は打つ手が見当たらなかった。

繁華街は仕事帰りの人々で賑わっていた。家族への土産を買う者、酒場を渡り歩く者。様々な人が往来していた。

常に緊張のある軍に身を置いていたフロレンスの目には、それはとても掛け替えのない平和のように思えた。

帝國が攻め入ってくれば、この光景は二度と見ることができなくなる。人々の日常を守るためにも、自分はトレイドでの経験を話すべきなのだろう。

そんな風に思いながら、歩を進めた。

翌日、フロレンスは協議会が始まる前にリュカの元へ赴いた。リュカを真っ直ぐに見つめてから一礼する。

「どこまでご期待に添えるかはわかりませんが、本日の協議会で私の知る全てをお話します」

フロレンスの決意を受け取ったリュカは、立ち上がると深々と頭を垂れた。

「頼む」

協議会の二日目が始まる。フロレンスは護衛としてではなく、協議に参加する人間として席に着いていた。

リュカに促され、フロレンスは口を開く。

「私はかつてルビオナ王国軍オーロール隊に所属していました」

ルビオナ王国軍でも特別な部隊であるオーロール隊の隊員であった者が、何故メルツバウにいるのか。各国や諸民族の代表はざわめいた。

例外はルビオナの執政官と、その護衛であるイームズだけであった。彼らは固い表情でフロレンスを見つめていた。

「この者の身分は儂が保証する。ご列席のルビオナ代表も保証してくれるだろう。彼女がこれから語ることは全て事実だ」

「四年前のトレイド永久要塞で見たことを、これからお話します」

フロレンスは静かになった代表達を一瞥すると、トレイド永久要塞であったこと、見たことを語る。

――帝國軍の巨大戦艦による蹂躙。

――巨大戦艦の甲板で起きた不思議な現象と、その後に始まった死者の軍勢による恐怖の行軍。

――そして現在、プロヴィデンスを包む悪夢はトレイド永久要塞で起きたことと全く同じであること。

――帝國は交渉などには関心を持たない。このまま連合国が解体されれば、力のない国から帝國の死者の軍勢によって為す術もなく蹂躙されてしまうであろうこと。

――このような恐ろしいことを起こさぬ為にも、今は民族同士で争っている場合ではないということ。

フロレンスが一通り話し終えると、リュカはルビオナの代表に同意を求めるように声を掛けた。

「相違ございませんな?」

「間違いございません。そして過日より帝國との国境に位置する交易都市プロヴィデンスにおいて発生している事象についても、その通りです」

各国や諸民族の代表らはルビオナの代表を一斉に見やった。プロヴィデンスが陥落したことを知っているものはいても、情報統制によるものか、それが死者の軍勢によるものであるとは知らぬ者が大勢であった。

フロレンスが語ったトレイド永久要塞でのおぞましい体験、ルビオナの代表が開示したプロヴィデンス陥落の実態により、協議の方向性は大幅に変わっていった。

死者の軍勢の脅威を退けるためにも、民族同士で啀み合っている場合ではないのではないか。協議はその方向に進み始めた。

その矢先のことだった。とある民族代表の従者の一人が、落ち着きのない様子で周囲を見回し、何かを取り出すような仕草をしていた。

テロを警戒している中、その従者の行動は目立つ。フロレンスは意識してその従者を見やる。不審な動きをしているその従者の顔には見覚えがあった。昨夜、アスラと何かを話していた男だった。

従者は手に小箱を持っていた。小箱を見た瞬間、フロレンスは以前アスラの手によって殺されたテロリストを思い出した。

協議会に出入りする人間は厳重な検査を受け、小箱や小包といった爆弾が入れられている可能性がある物は徹底的に排除されている。にも関わらず小箱を持っているということは、誰かが内部でテロを手引きしている可能性があることを示していた。

「何をしている!」

咄嗟にフロレンスは従者の行動を咎めた。フロレンスの声を聞くが早いか、従者は小箱を振り上げた。

フロレンスは周囲を省みず、従者に掴みかかる。

「貴様、何をする!?」

「その箱は爆弾だな!」

フロレンスの言葉に会場は騒然となる。同時に、周囲の代表らは堰を切ったようにその場から離れようとする。

従者と揉み合う。何としてもその小箱を取り上げる必要があった。

「誰が貴様なんぞに!」

従者は小箱をリュカに向かって投げ付けようとした。

「……っ!!」

すぐさまフロレンスは従者の腕ごと小箱を抱きかかえた。

このままリュカがテロに巻き込まれて民族の融和を説く人物がいなくなれば、連合国は完全に解体となってしまうだろう。そうなれば、待っているのはグランデレニア帝國が死をもって支配する恐怖の世界だ。

リュカを救えるのならば、後々の平和に繋がるのであれば、命を賭すに値すると思った。

「大公!お逃げください!」

「いかん!」

リュカの声が響く。同時に、フロレンスの意識は焼き尽くされた。

「―了―」

3398年 「悔恨」

フロレンスは実の父親と並んで歩いている。

父親が着込んでいる鎧には無数の傷が走っていた。その傷こそがブラフォード卿を守っていた証のように見えた。

父親は連合国兵として戦った戦士だった。兵士に志願した理由は聞けずじまいだったが、誇りを持って努めていたことは確かだ。

母親という存在を夢物語でしか知らないフロレンスにとって、父親は唯一の肉親であった。様々な軍務で忙しい父親だったが、フロレンスと一緒の時は、限りのない愛情を注いでくれた。

「お父ちゃん……」

父親に語り掛けた声は、フロレンス自身でも驚くほどに幼いものだった。

しかし、父親はフロレンスの方を振り向かない。その横顔は何も語らない。

フロレンスは前を向き、父親と並んで歩く。

「お父ちゃんが死んじゃってから、色々な事があったんだよ」

フロレンスは子供のような口調のまま、父親に話し始めた。

「私はルビオナ王国軍に入隊したいと思っています」

十五歳の時、フロレンスは養父にはっきりとそう告げた。

実父のような強い戦士になりたい。それがフロレンスの夢であった。

少しでも実父に近づきたい。軍人になって国を守りたい。

幼い頃からの夢は、貴族の養子となっても変わらなかった。

「確かに、我々貴族には軍に入隊する義務がある。がしかし、女子であるお前はその限りではないのだぞ?」

養父の口ぶりは、フロレンスの意志を認めつつも、貴族として負うべき義務為す方法は他にあると言いたげだった。現に、義姉のイライザは慈善団体での活動に従事している。

「お心遣い感謝します。ですが、私は目指すべき場所を見つけているのです。これを譲ることはできません」

「……わかった。お前が納得しているのなら、私は止めぬ。だが忘れるな。お前は私達の家族だ。もしお前に大事が起きれば、皆が心配し、悲しむだろう。そのことは必ず覚えておいて欲しい」

「お養父様……」

気高く慈悲深い養父。民族のしがらみに囚われることなく、実父と変わらぬ愛情を注いでくれた養父。養父の役に立ちたい。養父が忠誠を誓う国と女王へ貢献することで、今までの恩返しとしたい。

過去からの夢と現在の願い。それらが両立できることこそが、ルビオナ王国軍への従軍であった。

実父の隣を歩き続ける。実父は自分に歩調を合わせてくれているように思えた。

「オーロール隊ってあるでしょ?」

やはり何も話さない実父に、フロレンスは今までのことを語り続けた。

王宮兵に配属されてから数年が経った頃のことだった。フロレンスは大隊長の執務室に呼び出されていた。

「オーロール隊への配属試験、ですか?」

「そうだ。近々任期が切れる者が出るため、新たに隊員を選定したいとのことだ」

オーロール隊はルビオナ王国軍の中でも特別な王宮守護部隊だ。当然、一握りの腕利き兵士のみで構成されている。つまり、オーロール隊に配属されるということは、軍の中でも一際有能であると認められるに等しいのだ。

しかし、求められる技量や家柄などの水準は非常に高く、加えて、部隊長か左官以上の軍人からの推薦が必須であった。

「配属試験は厳しいが、君ならば必ず突破できると信じて推薦したい」

「光栄の至りに存じます。何処までできるかわかりませんが、ご期待に応えられるよう、全力を尽くします」

フロレンスは言下に頷いた。これは紛れもなく出世の道であり、偉大な実父と養父に近付くことができる。フロレンスは王国軍最高峰の部隊を目指して、決意を新たにした。

「でも、戦争は無慈悲だった。しかもその後のテロのせいで、王国も少数民族を排除しようとした」

トレイド永久要塞が陥落し、オーロール隊の副隊長となってからは苦難の連続だった。

民族同士の軋轢に苦しめられるだけでなく、自身の誇りも汚された。

「それでも、お父ちゃんが敬愛した人達と国を守りたかったんだ」

養父達に迷惑が掛からないように出奔し、その先でメルツバウの大公に出会ったことも話す。

「リュカ大公って知ってる? メーアの皆のことを受け入れてくれて、住居と仕事をくれたんだよ」

少数民族の排斥が始まってからさほど経たない段階で、フロレンスの出身部族であるメーア族はルビオナを追われ、東方の国であるメルツバウへと移住していた。

部族の皆のことは気掛かりだったが、今更どのような顔で会いに行けばよいのかわからず、結局は会えずじまいだった。

皆が無事に暮らしていることがわかっただけでも、満足だった。

「リュカ大公は、どんな民族も関係なく平和で平等に暮らせる世の中を作ろうとしているんだ」

リュカの理想は、フロレンスの悩みであった『民族間の争い』を解決するために必要なものであった。

そしてリュカは、その理想を叶えるに相応しい実力と権力を持ち合わせている。

「リュカ大公のお考えはブラフォードのお養父様と一緒。だから、私は大公の護衛になった。大公は敵が多い方なんだ。民族の融和なんて不要だっていう人が大勢いたからね」

リュカを狙うテロリストは後を絶たない。幾度もリュカは命の危険に曝されていた。

そんな危機からリュカを守る家臣団。その一団に加わりたい、少しでも力になりたい。その対価としてルビオナの情勢に関する子細を求められたが、国と民族に平和をもたらすためであれば、道義も構っていられない。

フロレンスはそう思い、進んでリュカの護衛となった。

「リュカ大公を死なせるわけにはいかなかった。大公以外に連合王国を平和に導いてくれる人はいないもの」

だから、自分の命を投げ打ってテロを防いだのだと。実父に語った。

「私、お父ちゃんみたいになれたの……かな?」

実父の歩く速度が早くなった。

「お父ちゃん……」

フロレンスの呼び掛けに、実父はやはり何も応えなかった。そして、フロレンスのことを一顧だにしないまま、遠ざかっていった。

不意に、一定の間隔で鳴り響く音がフロレンスの耳に届いた。目は開けることができなかった。痛みは無いが、自分の身体がどうなっているのかわからない。声すら出すことができない。そんな幾許かの体力さえも、フロレンスにはもう無かった。

自分のいる場所がおそらく病室であろうということは見当がついたが、それだけだった。

むしろ、意識が戻ったことが不思議でさえあった。

「無様だな」

アスラの声が聞こえた。

彼がここにいるということは、あの夜に尾行したのは、やはりアスラだったのだ。

アスラのことは、無駄を嫌い、効率と合理を求める者だと聞かされていた。

であればこそ、自分の生死を確認に来ている。

あの時の尾行はやはり気付かれていたのだ。テロリストとの関わりを知る者は確実に消すつもりなのだろう。

腕に何かが触れる感触があった。痛みは感じなかったが、自分の身体に何かを入れられたことはわかった。

何もできずにこのままアスラに殺される。そのことをはっきりと自覚した。

それを思うと自然と涙が零れ落ちた。意識が遠のいていく。

しかし、フロレンスは死に恐怖してはいなかった。

フロレンスの胸中には、唯々悔しいという思いだけがあった。

――エイダのように誇り高きオーロール隊の職責を全うできなかった己。

――アスラが腹の底に抱える悪意をリュカに知らせることができなかった己。

あぁ、こんな自分だからこそ、微睡みの中の実父は自分のことを見てくれなかったのだろう。

「貴様は弱い。故に何も守れない」

アスラの冷たい声が聞こえた。

その言葉が、たまらなく悔しかった。

悔しさだけを噛み締めたまま、フロレンスの意識は闇に沈んでいく。

その意識は、二度と浮上することはなかった。

「―了―」

新規

新規 編集

編集 添付

添付 一覧

一覧 最終更新

最終更新 差分

差分 バックアップ

バックアップ 凍結

凍結 複製

複製 名前変更

名前変更 ヘルプ

ヘルプ