ヴォランド

【死因】

【関連キャラ】

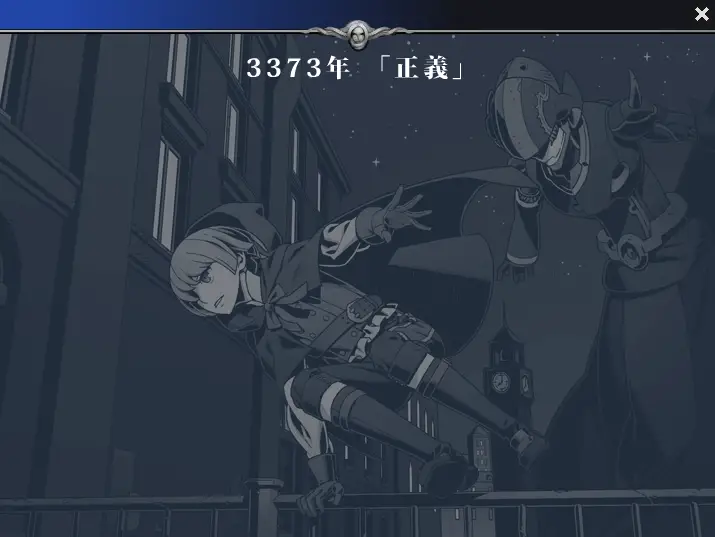

3373年 「正義」

月明かりのない細い裏道を、小さな人影が音もなく走っている。微かな街灯の明かりが、その人影が少年であることを浮き彫りにしていた。

少年は路地裏に放置された木箱や鉄製のフェンスを軽やかに飛び越え、古ぼけた屋敷の屋根へと飛び乗った。屋敷の天窓からは明かりが漏れており、その下では怪しい風体の男達が酒を飲みながら下品に笑い声を上げている様子が見て取れた。

「さあ、行くよ、セレスシャル」

少年の言葉に無機質な双眸が淡く点滅した。継ぎ目のある堅い金属質の装甲を持つ巨体が、屋敷の天窓を勢いよく破壊しながら床へ降り立った。その立ち姿はまるで、名のある芸術家が作った鉄の彫像のようだった。

「野郎ども!侵入者だ!!」

宴の最中、突如として天井から現れた巨体の侵入者に、男達は騒然となった。一斉に大振りのナイフや携行している拳銃を構える。しかし荒事には慣れている男達でも、その異様な侵入者の姿に怯みを見せていた。

「てめぇ、何モンだ!?」

「悪党に名乗る名前はない。黙っておとなしくするんだ」

その少年は確かにセレスシャルの傍に立っているのだが、姿は見えず、声だけが聞こえる状態だ。男達にしてみれば、金属質の巨体からは想像できぬ程に幼い少年の声がしていることになる。その異様ともいえる事態に、男達は目を剥いた。

「くだらねえこけおどしだ!おい、やるぞてめえら!」

リーダー格の号令で、男達は一斉にセレスシャルに銃を放った。銃弾は金属質の装甲に跳弾し、本棚やガラス窓を破壊した。セレスシャルは銃弾をものともせず、薙ぎ払うように腕を振るい、銃を持った男達を吹き飛ばしていった。

「てめえ、な、何モンなんだ!」

行動不能となった男達を見回して、リーダー格の男は恐怖した。そして、恐怖に駆られた衝動のまま、銃を闇雲に撃ち続けた。金属と金属がぶつかって弾かれる音が響き渡る。男の目には、壊れた金属の破片と、その金属の隙間から流れ出る大量の血液が見えていた。肩で息をつきながら、男は鉄の巨人の割れたマスクの下を見た。しかし、そこには憤怒と狂った笑い顔に彩られた、男自身の顔があった。

「君たちの憎悪は君たち自身に向けられる。人は自分自身の憎悪には耐え切れないよ」

「あ、ああ……あああああああああああ!!!」

ローゼンブルグ郊外。比較的寒暖の差が少ない穏やかな気候のこの地域は、資産家達の別宅地としても利用されている。その中でも一等地とされる場所に、一際目立つ邸宅がある。その豪邸の最上階の窓から、誰にも気付かれることなく屋敷へと滑り込んでいくセレスシャルの姿があった。この豪邸こそ、セレスシャルの主であり、ローゼンブルグを騒がす謎のヴィジランテの正体である少年が暮らす場所であった。

少年の名はヴォランド。帝國の政治面にも影響力を持つ大富豪一族の御曹司だ。

自室の中央に到達すると、ヴォランドはセレスシャルの背から静かに絨毯の上に降りた。

「さ、お休み、セレスシャル。また次の夜に」

手を一振りすると、セレスシャルはどこからとこなく現れた空間の裂け目へと静かに消えていった。その様子を見届けてから、ヴォランドは一人で休むには大きすぎるベッドに座って一息ついた。そのタイミングを見計らったかのように、自室物陰から、どっしりとした大きな毛むくじゃらのぬいぐるみが立ち上がった。ヴォランドは特段驚くこともなく、ぬいぐるみに笑顔を向ける。

「帰ったのか」

「ただいま、オウラン」

「腹が減った」

細い眼にずんぐりむっくりのその姿は、お世辞にもかわいいとは言い難がった。ヴォランドよりずっと大きいその巨体でふらふらとベッドに乗ってきた姿には、威圧感すらあった。

オウランは祖父からヴォランドへの贈り物だった。しかし、このように自分の意志があるように動くことは、ヴォランドしか知らないことだった。

「セレスシャルは凄い。この力さえあれば、この街を変えられる」

「そいつはよかった」

オウランはベッドから降り、サイドテーブルに置いてある果実に手を出した。

「プライムワンの支部は、あれが最後?」

ヴォランドは今現在、破滅を目指している犯罪組織の名を挙げた。

「そうだったかな?」

もりもりと林檎を頬張りながらオウランは答えた。

「奴らはこの街から出て行くかな?」

ヴォランドの質問に見向きもしない。

「どうだか。かえって奴らを怒らせたもしれん」

「もっと厄介な奴らが来る?」

「かもしれん。だが、お前とセレスシャルにとってはどうかな?」

「たしかに。奴らが来るなら来るで、返り討ちにすればいいんだ」

ヴォランドは無邪気に微笑んだ。

「まあ、明日の新聞を楽しみにすることだ」

「うん。もう寝る。なんだかんだ言って疲れたよ。果実を食べたらオウランも寝て」

欠伸をしながらヴォランドはそう言った。

「言われなくてもそうするよ」

ヴォランドは着替えてベッドに入った。やがて、規則正しい寝息が聞こえ始めた。オウランはその様子を確認すると、のっそりと部屋の隅に移動した。そして部屋の端末装置のコードを自分の首元のコネクターに繋ぎ、瞑目して微動だにしなくなった。

グランデレニア帝國有数の大都市、虚栄に満ちたローゼンブルグは、厳格に管理された帝都ファイドゥとは異なり、暗黒街と呼ばれる階層すら有していた。

そんな街で一年程前より、人々を騒がせる一つの存在があった。

都市を我が物顔で闊歩する、裁かれぬ悪を裁く謎の存在。最近では、ほぼ毎週のようにローゼンブルグの新聞記事の一面記事を飾っている。

混沌と閉塞した空気の充満するこの帝國の都市で、一つの存在が人々の心を掴み始めていた。

僅かに欠けた月がローゼンブルグの街を照らしている。その光から隠れるように、ヴォランドは大きな建物の影に身を潜めていた。

目の前には、富豪が建てたのであろう立派な邸宅があった。しかし、庭を見回っている男達の雰囲気は洗練されておらず、ここの主人が只者ではないことを表していた。この屋敷は犯罪組織プライムワンの新しい会合場所だった。オウランによって集められた情報により、今夜はまさにこの場所で、組織の再始動会議が行われることがわかっていた。組織の大幹部や生き残った一味を一網打尽にしようと、ヴォランドは決心していた。

「セレスシャル、行くよ」

ヴォランドがセレスシャルに指示を出すと、空間を切り裂いてセレスシャルが姿を現した。入れ替わるようにヴォランドは異空間の中に隠れた。

「全部終わりにするんだ。掃除の時間さ」

異界の中にいても周りの景色ははっきりと見える。自分自身がセレスシャルの影になったような気分だった。

セレスシャルの背に立ち、ヴォランドは動きをイメージする。その通りにセレスシャルは動き始める。

壁を突き破り、邸宅の中へ入った。そこには幹部達が集まっている筈だった。

しかし、そこには誰もいなかった。

「おかしいな……」

突如、背後から爆発が起き、衝撃と共に部屋の床にセレスシャルは打ち付けられた。

「待ち伏せか」

影のようにセレスシャルの傍に立つヴォランドに怪我は無い。異空間にいる限り、物理的な影響は互いに受けなくなっているのだった。

セレスシャルを立たせ、爆発のあった方角に身体を向ける。そこには、武装した男達が対峙していた。巨大なランチャーを手にしている者もいる。

「噂には聞いていたが、ここまで丈夫とはな」

スーツ姿の痩せた男が、一歩前に出てそう言った。

「させ、組織にずいぶんと被害を与えてくれたようだが。誰の差し金だ?」

「誰の差し金でもないさ。悪い奴はこの街に必要ない」

「他のファイヴファミリーズか……。時間はたっぷりある、聞かせてもらう」

ヴォランドの答えをまるで聞かず、男はそう言うと片手を挙げた。

合図と共に、セレスシャルの上に鋼鉄のワイヤーで編まれた網が落ちてきた。

「そのアーマーが丈夫なのはわかった。遠隔操作なのかもしれんし、中に人が入っているのかもしれん」

セレスシャルはその網を払おうとするが、却ってその身をワイヤーに絡ませてしまう結果となった。

スーツの男は身動きの取れなくなったセレスシャルの近くまで歩いてくる。

「だが、バラしてみれば全部わかる」

ワイヤーのネットで雁字搦めにされたセレスシャルの周りに、ガストーチを持った男達が集まった。

ガストーチが点火され、セレスシャルの関節にその火が当てられ始めた。

「まずは手足をもいでやれ」

スーツ男はタバコを取り出し、火をつけた。

ヴォランドは黙ってその姿を見ていた。

「そんなもの、ボクらには効かない。無駄だよ」

ヴォランドは落ち着いた声で言った。

「おい、あまり嘗めた口をきくんじゃねえぞ。ガキの声色を使って挑発してるつもりなんだろうがな」

スーツの男はタバコを指で弾き、セレスシャルの頭に投げつけた。火の付いたタバコは赤い光を飛び散らせて跳ねた。

「『組織』はな、虚仮にされたら終わりなんだよ。示しってものが付かなくなくなるからな。お前の手足をもいで街にばら撒きでもしなきゃ、その示しってのが付かねえんだ」

怒りの声を上げると、今度は作業していたトーチの男達に声を上げた。

「とっとと終わらせろ!」

「はい、やってます。でも、こいつ傷ひとつ……」

トーチの男は汗を吹きながら、しどろもどろの言い訳をし始めた。

「馬鹿野郎――」

スーツの男の怒鳴り声は爆発音で途切れた。トーチを操っていた男達の持っていたタンクに次々と穴が開き、作業していた男達が火達磨になった。火達磨になった男達は、銃を持って囲んでいる男達に向かって助けを求める。

火を噴くタンクと火達磨の作業員は奇妙なダンスを続け、次々とギャングの男たちをも火達磨にしていった。

「くそ、なんてこった。落ち着け!」

スーツの男は叫び、右往左往する部下達を怒鳴りつける。しかし、火の恐怖はギャングの集団を只の怯える烏合の衆へと変えていた。

「水だ!水を持ってくるんだ」

スーツの男の声など、誰も聞いていない。そして必死に叫ぶ男の目の前で、火達磨になった男が息絶えた。

その火達磨の男は床に溶けていき、まるで火の付いたオイルのようになって、スーツの男の足元に広がった。

「これは……」

広がったオイル状の火から、男は後ずさった。

「言ったよね。無駄だって」

男は、その声が自分の耳元で聞こえたような気がした。

「―了―」

3372年 「契機」

ヴォランドは自室の窓から見える景色を眺め、大きな溜息を吐いた。

勉強机には、ヴォランドの年齢で学ぶには少々早い数学の教科書と課題ノートが広げられている。

ヴォランドは学校へ通っていない。貴族の子女が通う学校は邸宅から遠すぎるためだと、祖父から聞かされていた。

「坊ちゃま、終わられたのですか?」

「あ、うん。ちょうど終わったところだよ」

「返事は『はい』だと何度言えばおわかりいただけるのですか。坊ちゃまは将来この家を、いえ、延いては――」

「わかってるよ。おじい様の跡を継いで立派な貴族になって、帝國を支える人になれ。でしょう?」

老齢な専属のお世話係であるケイシーのお小言を遮る。

「そうでございます。もしあなた様が下膳の者のような口の利き方をなさっていたら、それは――」

彼女のお定まりの小言が始まったので、ヴォランドはそれを上の空でいつものように聞き流した。

「――ですので、きちんとなさってください。天国のお父様とお母様もお嘆きになられます」

「そうだね」

ケイシーの最後の言葉にヴォランドは表情を曇らせた。

ヴォランドの両親は、ヴォランドが幼い頃に馬車の事故で亡くなったと聞いている。

この事は、ヴォランドがされなりに分別のついた年齢となった今でも皆一様に口を閉ざしているため、詳細はヴォランド自身もわからなかった。

「さ、もうすぐ歴史の先生がお見えになる時間ですよ」

「もうそんな時間?ちょっと休みたいよ」

「そういうわけには参りません。今日は新しい先生にお会いするのですからね」

「ロミ先生はどうしたの?」

「先日、怪我をされて、当分お休みなさるそうです」

「ロミ先生、大丈夫なの?」

「坊ちゃまがお気を配る必要はございません」

「そう……」

ケイシーはにべもなく言い切った。

彼女は優秀なお世話係であるのだが、ヴォランドに事故や事件、災害といった負の情報を聞かせることを極端に嫌っていた。

「新しい歴史の先生はどうだったかね?」

よる、ソフト夕食を共にしながら最近あった出来事を話す。

ごく稀にではあったが、多忙を極める祖父と会話できる唯一の場だった。

「うん、楽しい授業だったよ」

新しい歴史の先生はバートンと名乗る、若い男性だった。

バートンの授業は教科書を額面どおりに読むだけのものとは毛色が違い、ヴォランドの知的好奇心を大いに刺激した。

「そうか。若輩の男と聞いてどうかと思っていたのだが」

「全然大丈夫だよ。それでね――」

とりとめのない話を黙って聞いてくれる祖父は、ヴォランドの唯一の肉親だ。

普段の祖父は表情が硬く、多くの人にとっては近寄り難い印象を与える人物だ。特にヴォランドの両親である息子夫婦を亡くしてからは、より厳しい性格になっていた。

しかし、孫の前だけでは鷹揚な様子を見せていた。

ある夜、ヴォランドが自室で冒険小説を読んでいると、扉をノックする音が聞こえた。

扉を開けると、目の前には白と黒の毛皮に包まれた、大きな熊のようなものが入ってきた。それは通常の物よりもはるかに大きく、大人の男ほどのサイズがあった。

目を丸くして熊を見ていると、それを運ぶ使用人が続いて入ってきた。

「これは?」

「ご主人様から、毎日良い子にしているあなた様へのプレゼントでございます」

祖父からのプレゼントだった。

「すごい!」

「まだ驚くのは早いですよ」

使用人は熊の背中にあるスイッチを押す。

「さあ、オウラン。お前のご主人だよ。お辞儀をしなさい」

すると、熊は鈍重ではあるが動き出した。ヴォランドに向かってショーでも始めるかのように大仰なお辞儀をする。

「大昔の自動人形を直したものだそうです。簡単なことなら言う事を聞くそうですよ」

「おじい様にありがとうって伝えてね!必ず!」

そんなヴォランドにとって、オウランは何も気兼ねすることなく付き合ってもらえる、良き遊び相手となった。

「オウラン!行くよ!」

屋敷の庭で年相応に動き回るヴォランドに、オウランはゆっくりとした動きでついていく。

「もー、遅いよ!」

ヴォランドが囃し立てるが、オウランは言葉を発したりすることはない。

ただヴォランドの言葉に反応して動くだけだった。

「お前も喋れればいいのにね。そうしたらもっと楽しいのに」

屋敷の外に出ることが殆どないせいで同年代の友人がいないヴォランドは、口を尖らせる。

「オウラン、僕を肩車してよ!」

気を取り直したヴォランドはオウランに頼む。オウランはゆっくりとヴォランドを持ち上げると、大きな肩にヴォランドを座らせた。

「そのまま庭を一周して」

高い視線で見る庭の景色は新鮮だった。オウランよりも高い視点で見ることで遠くまでよく見渡せた。

庭師によってよく手入れされた庭は、緑で溢れていた。

「あれ?オウラン、止まって」

屋敷の門から、使用人に導かれて歩くバートンの姿が見えた。

「オウラン、下ろして。もう勉強の時間みたい」

地面に下ろしてもらうと、ヴォランドはバートンを迎えに駆けてゆく。その後をオウランがゆっくりとついて歩く。

「バートン先生?」

暫く黙っていたバートンに、ヴォランドはもう一度話し掛けた。

「おっと……こんにちは、ヴォランド君。ちゃんと課題は終わっていますか?」

「はい!」

「元気な返事です。今日もよろしくお願いします」

オウランと共に部屋に入ると、バートンはオウランが部屋にいることに何色を示した。ヴォランドの命令で動くオウランが勉強の妨げになると思ったらしい。

「オウランは僕の友達です。絶対に勉強の邪魔はしませんから!」

「そうかい?じゃあ勉強中はオウランに話しかけたらダメですよ」

ヴォランドは授業に集中した。オウランが見守ってくれていると思えば尚更だった。

「この時に起きた革命は、人々に色々なものをもたらしました」

「でもその代わりに、帝都から離れた都市では国の恩恵が届きづらくなったんですよね。それを良くするために、おじい様のような方々が頑張っていらっしゃいます」

「そう。よく予習しているね」

「僕もいつかそうなりたいから」

ヴォランドははっきりと口にする。

「……それでは遅い。だから我々のような者が粛清をせねばならない」

「先生?」

「恨むなら君の出自を恨みなさい。ヴォランド君」

バートンは決意を込めた目でヴォランドを見つめていた。その手には拳銃が握られている。

「た、助けて!」

はっとなったヴォランドは、逃げようと立ち上がって大声を出した。

「ぎゃあああああ!」

銃声と同時に、バートンの悲鳴が響き渡った。

ヴォランドの傍に座り込んでいたオウランが、ごろりと転がってバートンにのし掛かり、全体重でバートンを押し潰していた。

「オウラン!?」

「あぁ、腹がへった」

「オウラン、君は……」

「なんだい?」

とぼけた様子のオウランと、突然豹変したバートンに呆然としていると、ケイシーや警備員達が必死の形相でヴォランドの部屋へ入ってきた。

「坊ちゃま!ご無事ですか!!」

銃声を聞きつけたのか、ケイシーの顔は真っ青だった。

「僕は大丈夫。でもバートン先生が……」

「なんてこと!」

オウランはいつの間にかバートンの上から下りており、喋ることはなかった。

警備員に取り押さえられたバートンは、拘束されるとどこかへ連れて行かれた。

その日の夜、ヴォランドはオウラン共々、警備員や使用人に囲まれて、屋敷から離れた郊外の別宅へと連れて行かれた。

あまりにも突然に訪れた物々しさに、ヴォランドはオウランにしがみついていることしかできなかった。

「―了―」

3372年 「守護天使」

ローゼンブルグ郊外の別宅に辿り着いたヴォランドを出迎えたのは、祖父のセドリックであった。

久しぶりに見た祖父の顔は、心なしか窶れているように見える。

「怪我はないか」

「大丈夫だよ」

「よかった……。本当によかった……」

セドリックはヴォランドを抱きしめた。その腕が僅かに震えているように、ヴォランドには感じられた。

「お、おじい様?ねえ、おじい様ってば」

祖父に抱きしめられたことなど片手に数えるほどもなかった。

それでも、祖父の腕の中はとても暖かかった。

「あ、あのね、オウランが、まも……って、くれて。それでっ。こわ、こわかっ……」

皆が祖父がいる前で、ヴォランドは大きな声で上げて泣いた。祖父には怖がったり泣いたりする様は見せまいとしていた緊張が、ここにきて一気に解けた。

ようやく、ヴォランドは自分が襲われた恐怖に対して素直に向き合うことができたのだった。

一週間程が経ち、ヴォランドはセドリックの居室に呼び出されていた。

ヴォランドの気持ちは落ち着いてきていた。襲われた恐怖を思い出して夜中に飛び起きることも無くなっていた。

「ヴォランド、お前に話さねばならないことがある」

普段以上に厳しい様子の祖父を見たヴォランドは、自然と居住まいを正した。

「本来なら、お前がもっと分別を得た時に話すべきだと考えていたのだが――」

祖父は総前置きをしてから話し始めた。

――今、ローゼンブルグの治安は全ての階層で悪化の一途を辿っており、その主要因は犯罪組織や狂信的な宗教集団によるものであるということ。

――その者達はローゼンブルグを支配するべく、あらゆる犯罪を用いて市民を脅かしていること。

――それ故、ローゼンブルグの上級階層のいち族は、常に危険に曝されていること。

「そして、クリストファー達も……」

クリストファーはヴォランドの父の名前であった。その名を口にしたセドリックは、どうしようもない苦悩に満ちた表情で、重々しくヴォランドを見つめていた。

「殺されたの?」

セドリックの言葉と表情で、ヴォランドは悟ってしまった。自分の両親は事故ではなく、犯罪に巻き込まれたのだということを。

「この事だけは、まだお前に知って欲しくはなかった」

「バートン先生が、僕を……殺そうとした、から。だよね……。僕を学校へ通わせなかったのも……」

「こうなってしまっては、もう隠しておくこともできない。お前だけは、儂の手で守っていくと誓ったのに」

「おじい様……」

ヴォランドは何か言おうとしたが、後に続く言葉を持ち合わせていなかった。

ただ、祈りを捧げるように項垂れる祖父を見ていることしかできなかった。

それからヴォランドは、辞書を片手に新聞を纏めた書物を読むことを始めた。

子供用に作られた表現が軟らかく読みやすいものではなく、成人に向けたものを中心に、一心不乱に読んでいた。

父と母の命を奪い、そして今も人々の生活を脅かす存在を、どうにかしてローゼンブルグから一掃しなければ。行動を起こせる大人になってからでは遅すぎる。知識を吸収し、早く祖父を支えられる人間にならなければいけない。そのためには、犯罪集団が今まで起こした事件の内容と、その事件が世間にどの様な悪影響を及ぼしているのかを知る必要があると、子供心ながらに考えた結果であった。

オウランはヴォランドの命令に従って、大人しく椅子代わりを務めていた。

「その記事には足りないものがあるな」

ある記事に差し掛かったとき、頭の上からのんびりとした男性のような声が聞こえてきた。

「お、オウラン?!」

「その事件では、犯罪組織による偽の証拠を捜査当局が信じた結果、誤認逮捕が起きている。その経緯が書かれていない」

先の事件があった後、オウランは自発的に動いたり言葉を喋ったりするような様子を見せることは無かった。

あれは偶然で、オウランが喋ったように見えたのは自分の恐怖が生み出した幻だったのかもしれない。そんな風に思い始めていた矢先のことであった。

「その事件を詳しく知るなら、こっちだ」

驚くヴォランドをガラス質の目で眠たそうに見つめると、オウランは積み上げられていた本の中から一冊を選び出し、ヴォランドの目の前に置いた。

「ね、ねぇオウラン、喋れるの?」

「ああ、そうだよ。それにしても腹が減ったな」

事も無げに欠伸をする。人間のようなその行動に、ヴォランドは久方ぶりに面白いと思った。

「人形なのにお腹がすくの?」

「オレは高貴な大熊猫様だからな。腹くらい減る」

「何か食べ物を運んできてもらおう!何がいい?」

「あー、そうだな。果物。果物がいい」

「待ってて!」

程なくして、使用人が果物を運んできた。使用人が部屋にいる間は微動だにしなかったオウランだが、使用人がいなくなると緩慢な動きで果物を食べ始める。

「ねえオウラン、どうしてこの本が間違ってるってわかったの?」

「ん? オレは黄金時代に作られたからな。何でも知っているんだ」

「黄金時代!ねえ、それほんと!?」

「大熊猫様は嘘をついたりはしないんだ。何しろ偉いからな」

「凄い!凄いよ、オウラン!」

ヴォランドはオウランの様子にいちいち感心する。ローゼンブルグには他の都市に比べて機械文明が残されているとはいえ、ヴォランド自身、自意識をもって動く自動人形は御伽噺の中のことだと思っていた。

「やっと笑ったな」

「え?あ……そういえば」

ヴォランドは、ここ暫く自分が笑っていなかったことを思い出した。

使用人達は皆ヴォランドを神経質なまでに気遣い、自室に籠もっている彼の様子を遠巻きに見守っているだけだった。そんな環境もあり、ヴォランドは誰にも構われることなく、ただ犯罪組織の情報を得るために書物を読み耽っていた。

テロリストの襲撃を受け、父と母の死の真実を知ってから、様々な感情に鈍感となっていた自分に、ようやっと気が付いたのだった。

「ああ、ご主人様からのお言葉だ」

いつものように自室で書物を読んでいると、やはり椅子代わりをしていたオウランが、唐突に奇妙なことを口走り始めた。

「オウラン?どうしたの」

「ご主人様がオレを労ってくださる。お前もご主人様にご挨拶するのだ」

「何を言っているの?君の主人はボクだよね?」

「ああ、そうだったな。今は、そう。でも、オレには昔からのご主人様がいらっしゃる」

「昔のご主人様ってこと?」

「どうかな?今もそうかもしれん。さあ、お前にも見せてあげよう」

オウランの腹部からつるりとした板のようなものが出現した。見たことのない不思議な板を不思議そうに眺めていると、不意に、板が明かりのように点灯した。

「貴方ヴォランドね」

ヴォランドより少し年上だろうか。無邪気そうな笑みを湛えた少女が板に映った。声もその板から聞こえてきているようだった。

「君……は?」

呆然とするヴォランドに、少女は少し考える素振りを見せる。

「オウランの昔のご主人様よ。今は友達として、こうやって時折お話をしに来るの」

少女は無邪気な笑みから悪戯っぽい笑みに表情を変える。

「貴方の事はオウランから聞いているわ。凄く賢い、良いご主人様だって」

「へへ、ありがとう」

ヴォランドは照れくさそうに頭を掻いた。少女との会話はどこかこそばゆいものがあった。学校に通っていないヴォランドが同年代の異性と会話をする機会は、殆ど無いのだ。

「だから、貴方に何かお礼をしなきゃと思ってね。いま貴方が最も望むものをあげるわ。でも、一つだけね」

少女はヴォランドに笑いかける。ヴォランドはその言葉に目を丸くした。

「そんなことできるの!?」

「ええ。私は不思議な力を持っているの。こうやって貴方とお話をしているのも、その力のおかげ」

「オウランも凄いけど、君も凄いんだね!」

「うふふふ。さあ、ヴォランド、貴方は何が欲しい?一つだけ、叶えてあげる」

板の中の少女は手を広げる。板越ではあるが、否応なしにしなやかさを想像させる動きだった。

暫くの沈黙が空間を支配する。ヴォランドは考えていた。今、自分が何を求めて行動しているのか。子供の自分に足りないもの、大人になったらできること。祖父をもう悲しませたくないこと。たくさんヴォランドは考えた。

「悪い奴らをこらしめる、大きな力が欲しい」

沈黙を破り、ヴォランドは強い口調で、そしてとても静かに言葉を発した。

「後戻りはできないわ。それでもいいのなら、オウランの手を握ってちょうだい」

躊躇うことなくオウランの手を握ると、ヴォランドは身体が熱くなってくるような感覚に襲われた。

祖父の顔、使用人ケイシーの顔、そして朧気になっている筈だった父と母の顔。それらが次々と思い浮かんだ。

「それが貴方の力よ、ヴォランド。どう使うかは貴方次第」

明滅する意識の中、少女の声だけがヴォランドの耳に聞こえていた。

ヴォランドが少女と邂逅してから暫くして、奇妙な噂がローゼンブルグに広まった。

鋼鉄の身体を持つ何者かが犯罪組織や狂信的カルト宗教集団を次々と襲い、彼等に甚大な被害をもたらしていると。

そして、その何者かの活躍によって瓦解した犯罪組織のいくつかは、警察機構によって破滅に追い込まれていた。

ローゼンブルグ第七階層レアント地区にある屋敷で爆発が起きる。

そこは誰もが口に出すことすら憚る、犯罪組織『プライムワン』が牛耳る区画であった。

「いくよ、セレスシャル」

鉄でできた彫像のような人型が闇夜を飛ぶ。

その腕の中には、ヴォランドの姿があった。

「―了―」

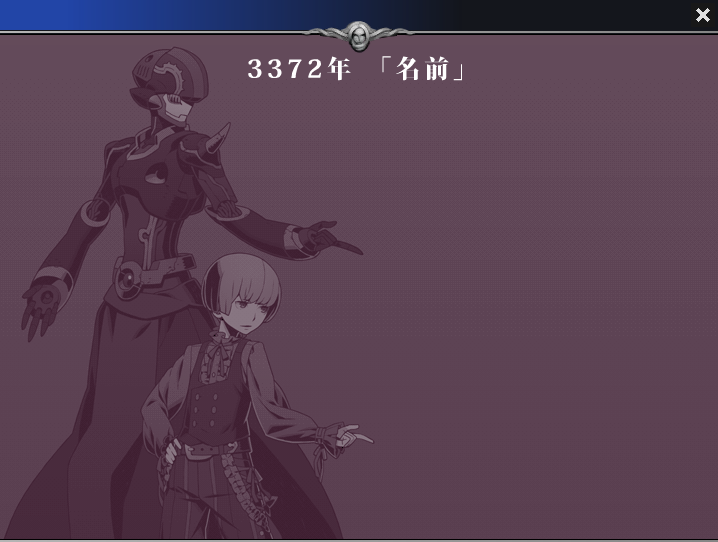

3372年 「名前」

その日も、ヴォランドはセレスシャルを伴って犯罪組織の撲滅に奮闘していた。

ローゼンブルグ第七階層レアント地区。ここに未だ残る『プライムワン』の拠点を潰すためだった。

拠点を潰すことに成功し、屋敷に戻ろうとしていた時だった。背後からけたたましい爆発音が聞こえてきた。ヴォランドは爆発音がした方を振り返る。

「あっちは……」

そこは第七階層に程近い場所にある、第六階層エルモア地区の方向だった。

資産家や貴族が多い上層階では、彼らの命を狙った犯罪が後を絶たない。先程の爆発もその一つだろう。ヴォランドが犯罪組織撲滅に動き出してからは初めてのことであった。

「セレスシャル、行こう」

ヴォランドはセレスシャルを見上げた。

セレスシャルは犯罪組織やテロ集団を破滅させる力はあるが、人命を救助する能力は持っていない。

だが、あの区画で活躍する罪の無い人々が命を落とすのは避けたかった。

生きていれば、命があれば、それだけで誰かの心が救われることを、ヴォランドは身をもって知っているのだ。

セレスシャルはヴォランドに従い、噴煙の引かぬエルモア地区へと飛んでいく。

爆発のあった区画は居住区画ではなく、商業区画であった。

だが、さすが上層と言うべきか。既に中央から救援部隊が派遣され、爆発のあった場所を中心に避難誘導や人命救助が行われていた。

となればと、ヴォランドは自分ができることを考える。

「テロリスト達を探しに行こう。もしかしたら、奴らが使う階層間の抜け道を見つけることができるかもしれない」

すぐに結論は出た。ヴォランドはセレスシャルと共に騒ぎに紛れ、この爆破テロを行った犯罪者を追跡することにした。

ヴォランドは第六階層と第七階層を隔てる外縁を、上空から観察する。

この区画は第六階層でありながらも、犯罪組織が多く存在する第七階層に近いせいか、周辺の建物には人が住んでおらず、使われているような気配も無い。

ここは上流市民が暮らす上層階でありながらも、さながらスラム街のようであった。

闇夜に紛れるように、人影のようなものが移動した。すぐさまヴォランドはその人影を追い掛ける。

「あ、あれ?」

だが、人影は外縁を離れるようにして、スラムと化した建物の立ち並ぶ路地へと入っていった。

てっきり外縁に階層間の抜け道があると思い込んでいたヴォランドは困惑する。

路地に入られてしまうと、土地勘の無いヴォランドには追跡できない。

力を望んだことが影響しているのか、セレスシャルは先頭に特価した能力しか持っていない。そのため、完全に見失った状態では探知することも難しい。

失敗した。これでは意味がない。

ヴォランドは眉間に皺を寄せ、考えを巡らせる。

足りない経験は行動し、思考を巡らせることでカバーしなければならない。

「もっと考えなきゃ……。焦るな……。何かきっと」

思考しながらも、ヴォランドはセレスシャルと共にスラムと化した建物群の上空を飛んでいた。

さっきの不審な人影をもう一度見つけなければと、探索を続ける。

そうする内に、森のように樹木が整備された公園が見えた。

かつては様々な人で賑わっていたであろう場所だが、今は雑草が生い茂り、遊具の手入れもされていない公園だった。

その片隅で少女が一人、跨るようにして座り込んでいるのを見つけ出した。

着ているものやその様子から、ひょっとするとテロ集団の仲間かもしれないと思ったが、この少女が悪事に手を染めているとは考えたくなかった。

「ねね、大丈夫?」

ヴォランドはその少女に声を掛けた。

「どこかで休んだ方がいい。僕なら君を――」

ヴォランドは少女に手を差し伸べた。

少女は差し伸べられた手をぼんやりと見つめていたが、すぐにハッとした表情になる。

「触らないで!」

少女は反射的にヴォランドの手を払いのけると、そのまま走り去ってしまった。

ヴォランドはその日の行動予定を中止して少女の姿を探したが、ついに見つけることはできなかった。

それから、ヴォランドは犯罪組織への攻撃を続ける傍ら、公園で出会った少女の姿を探していた。

真夜中にテロが起きれば、その場所へと赴いた。

幾度もテロリスト集団を恐怖に陥れ、脱出ルートもいくつか潰した。が、それでもテロが収まるようなことはなかった。

テロ集団の拠点を潰し、根本的に撲滅しなければならない。でなければ、あの少女も救えない。ヴォランドはそう考えていた。

再び少女と出会ったのは、最初の出会いから数ヶ月が過ぎた頃であった。

この時も、第六階層の貴族を狙ったテロが起きた時だった。

ヴォランドは確信した。この少女は、第六か第七階層に拠点を持つテロ組織の尖兵として働かされているのだと。

「また会ったね」

「そう、ね……」

少女はぼんやりとした様子で会った。その様子は、ヴォランドの目にはおかしいものに映る。

テロの片棒を担がされているにしては、少女の表情や感情の動きが緩慢すぎたからだ。

「君の名前は?」

「……イヴリン」

少女は素直に名前を名乗った。

「素敵な名前だね!」

「あ、あなたの名前、は?」

まさかの返答だった。ヴォランドは嬉しくなってすぐに答えてしまう。

「ボクはヴォランド。ねえ、イヴリンはどこに住んでいるの?」

更に突っ込んだ質問をする。これでテロ組織の拠点がわかれば、テロ組織を壊滅させ、イヴリンをこんな残酷な仕事から救い出すことができる。

そう考えた上での質問だった。

「ごめんなさい、もう行かなきゃ」

だが、イヴリンは急に立ち上がると、走り去っていく。

「あ、待って!」

ヴォランドはイヴリンを追い掛けた。だが、イヴリンはぼんやりとした様子とは裏腹に足が速い。セレスシャルを呼び出して追い掛けるが、どうしても彼女には追いつけず、結局見失ってしまった。

それでも収穫はあった。彼女の名前がわかったのだ。名前は彼女を助ける糸口になる可能性がある。

ヴォランドはイヴリンという名前を胸に、音も立てずに屋敷へと帰ってきた。

「帰ったか」

部屋ではオウランがオレンジを皮ごと食っていた。

「オウラン、ただいま。セレスシャルもお疲れ様」

手の一振りでセレスシャルを待機状態にし、虚空へと消す。

「オウラン、大至急で調べてほしいことがあるんだ」

ヴォランドの目はいつになく真剣だ。

「ほう?」

「イヴリンという名前の、ボクと同じかそれより少し前か後に生まれた女の子について調べてほしい」

不思議な少女との邂逅の後、オウランはローゼンブルグに残る電子ネットワークに侵入し、ヴォランドに犯罪組織の情報を提供するようになっていた。

どうやっているかはヴォランドにもわからなかった。それに、オウランも仕組みを教えてくれることはなかった。

「例の子供か。だが、そいつはテロ組織の人間なんだろう?記録が残っているとは思えん」

「だから、ボクが生まれた前後の子供を調べるんだ。もしかしたら犯罪組織絡みの事件に巻き込まれて、ああなったのかもしれないし」

「ふうむ。そこまで言うなら調べてやるか」

オウランはのそりと立ち上がる。

「本当!?」

「ああ」

「ありがとう!」

ヴォランドは感極まり、オウランに勢いよく抱きついた。

ローゼンブルグ第七階層十三区。ここは森林保護と銘打って、地区の殆どが木々で埋め尽くされている。

その森の一角にある大きな木の枝に、ヴォランドはセレスシャルと共に振り立った。

ヴォランドの視線の先には、森林の風景には似つかわしくない程に白い建物が鎮座している。

そこは、表向きは遠方にある国の宗教団体が擁する施設だ。だが、実体は悪質なテロ集団がその尖兵を教育するための場所である。

ヴォランドはオウランの協力の下、何度もイヴリンと接触して会話を重ね、ついにこの場所に辿り着いたのだ。

「待っててね、イヴリン。絶対に助け出してみせるから」

「―了―」

新規

新規 編集

編集 添付

添付 一覧

一覧 最終更新

最終更新 差分

差分 バックアップ

バックアップ 凍結

凍結 複製

複製 名前変更

名前変更 ヘルプ

ヘルプ