圧縮空気の実装により、ここに書かれている一部の内容が変わり、注排水の仕様も変わります。

概要

「潜水艦をこれから作るぞ!」という方へのヒントとなる内容をまとめていきます。なお潜水艦をつくるうえで、既に一般的な船舶を作ったことがあるという前提で書かれております。「船舶の動力」や「浮力の稼ぎ方」については船舶の項目を確認ください。

深度(高度)維持

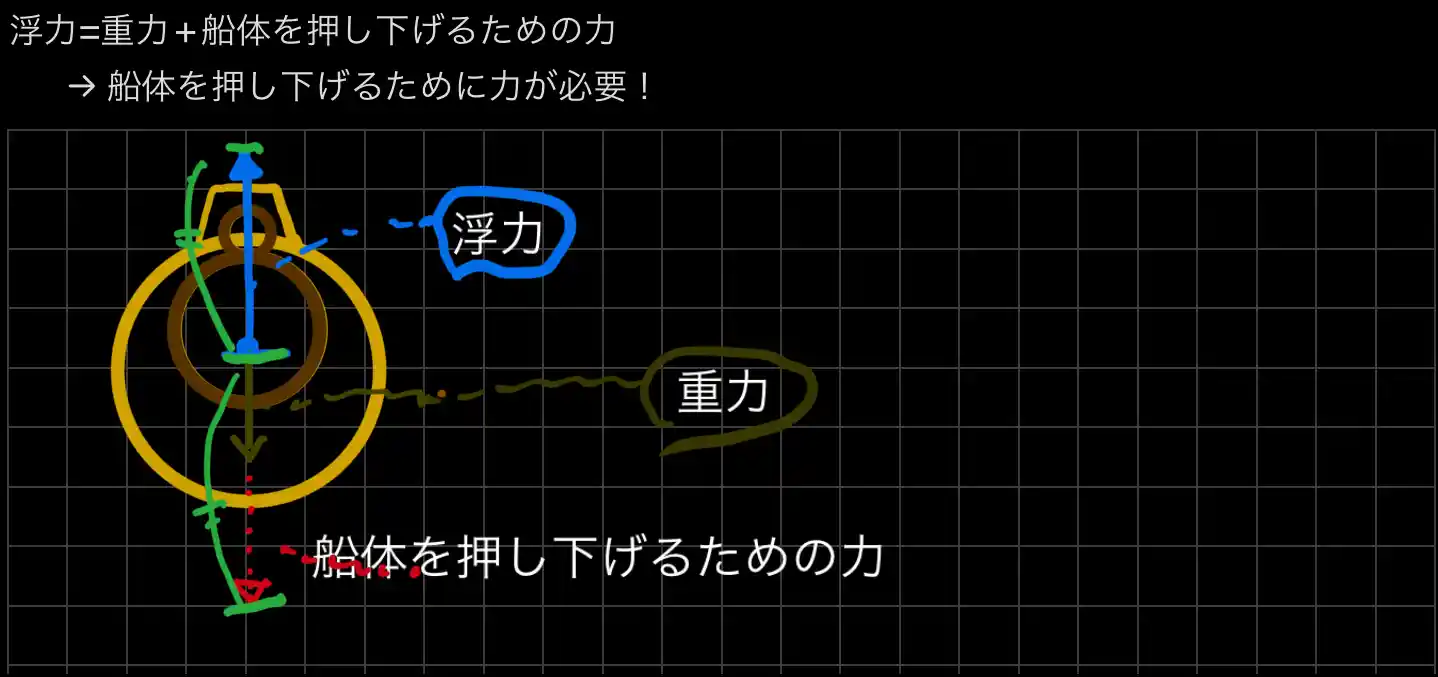

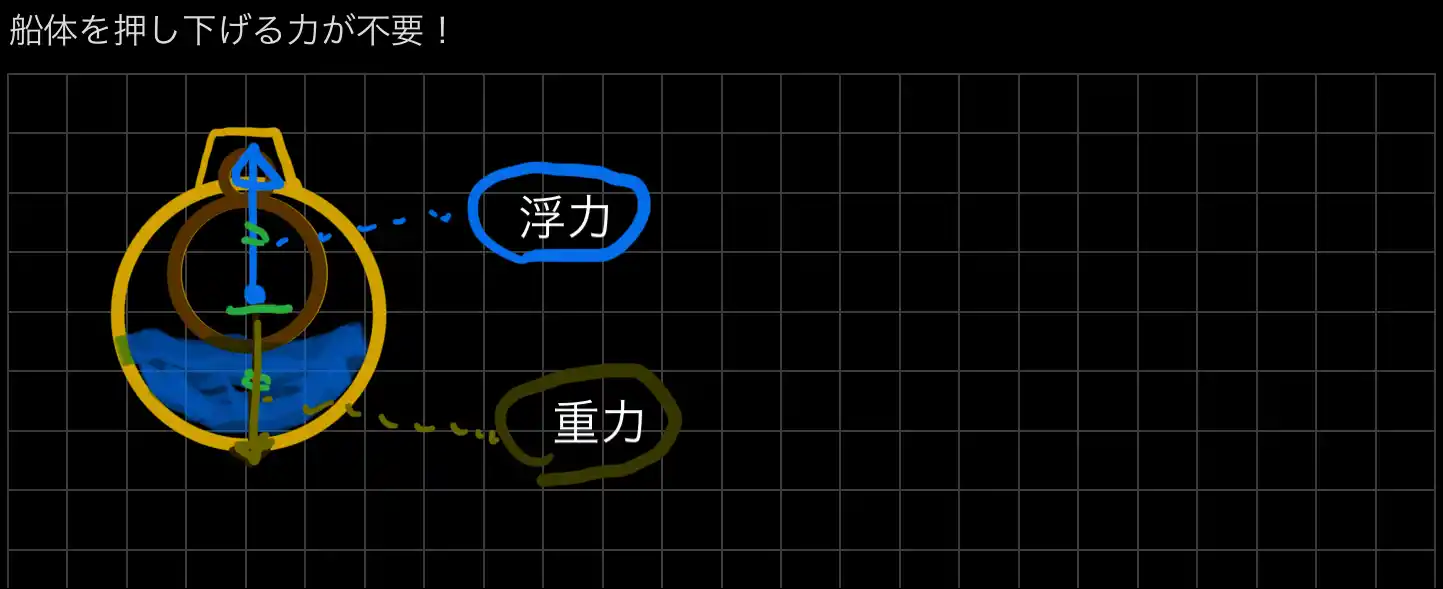

潜水艦の深度(高度)維持は航空機のそれとほぼ同じですが、異なることが1点あります。それは潜水艦をふくめた船舶には喫水線下の空間体積に応じた浮力が働いているということと、常に目標高度(深度)を維持してもらいたいことです。つまり船舶は速度によらず常に垂直上向きの浮力と垂直下向きの重力が働いています。

航空機は、(ストワでは) Wingパーツやフィンなどに対してあたる風速に応じて垂直上向きの揚力と垂直下向きの重力がはたらきます。この揚力は対気速度に応じて変化しますが、ストワでは諸般の事情により*1機体毎の最低速度を満たしてさえいれば尾翼を使ってピッチを変化させるだけで容易に高度維持できます。

一方で潜水艦を含む船舶ではこの浮力が妨げてしまいます。なぜならば速度に関わらず目標高度(深度)を維持することがもとめられるからです。このため「船体に働く重力より大きな浮力が働いているとき」と「船体に働く重力より小さな浮力が働いているとき」においては、次項においても触れるフィンや上下方向の推力で高度維持をする必要がありきわめて非効率となります。

そこで多くの潜水艦は、水中で姿勢制御をするとき、はたらく浮力=はたらく重力となるつり合い状態にしようとします。

このつり合い状態にしたりするためには、船体に海水を注・排水する必要があります。しかし潜行する都度船室が水浸しになることは良くありません。

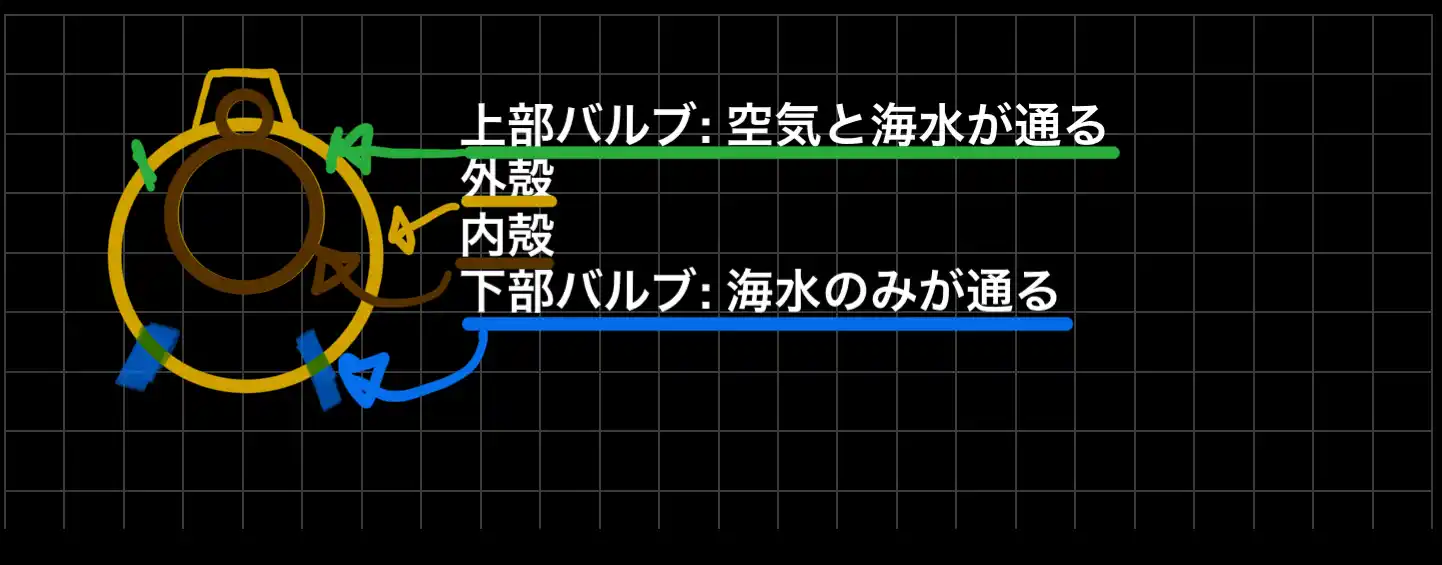

そこで船体を二重構造にして内殻と外殻の間を、海水を注・排水する場所「バラストタンク」にしたりします。

潜行中はそのバラストタンクに海水を注水してつり合い状態にし、浮上したいときは排水することで浮力を大きくして浮き上がるということです。

圧縮空気に依存しない注排水

海水の注・排水

注水はバルブを開けてポンプで流し込んだり、扉をあけて外とつなげることで海水を流し込めますが、ストワにおいて潜水艦の排水は鬼門です。

現実ではタンク内の海水を排出するために圧縮空気をタンクに送り込み、タンク下部のバルブを解放することで排水しますが、ストワにおいて空気を現実並みに圧縮することも、カスタムタンク内に空気を送り込むこともできません。その一方で現実同様にストワでも深く潜れば潜るほど圧力が高くなりますので、この外圧以上の圧力で排出する必要があります。

このためタンク内の海水を排水するためには外気圧を意識する必要があります。

圧縮空気を使わない場合は大きく分けると次の3通りの方法があります。

- とにかくポンプを直列にしたセットを複数並列に設置して外部に排出する

- ウォータージェットの水入力にところにバラストタンク内の海水を供給する

- モジュラーエンジンのパーツであるAirマニュフォールドとFuelマニュフォールドに流し込み消し去る

ウォータージェット式排水

ウォータージェットの液体入力部分に、バラストタンク内部の海水を混合させて排水させる方式。

ちなみにウォータージェットの液体入力部分に海水または水と混合して入力することで、排気も排出できる。

長所

- グリッチをつかっていない

- 比較的深度の影響をうけない

短所

- 動力源が必要である

- 密閉空間に放出口がある場合機能しなくなりました

ポンプ直列式

長所

- グリッチをつかっていない

- 構造が簡単である

短所

- 相当数のポンプが必要である

- 深度の影響をうける

- ノード数が増える

airマニュフォールド消去型

上図の方式は圧縮空気実装に伴いカスタムタンク等に気体が混入されるようになったため、

AirマニュフォールドとFuelマニュフォールド両方がポンプの先に必要となりました。

長所

- 極めてコンパクトである(小ポンプ+airマニュフォールド)

- 深度の影響を全く受けない

短所

- グリッチを利用している

- モジュラーエンジンに接して置けない(エンジンのパーツとして判定されるとき挙動が変わるため)

カスタムタンク<=>流体タンク間での移動

カスタムタンク内に空気が貯蔵できる仕様変更によって、下図の例ではカスタムタンク内が真空でない場合機能しなくなります。

「カスタムタンク内の液体を流体タンクに移すと軽くなる」というグリッチ?を利用した浮力調整方法

写真の例では、下部にあるタンクからポンプでカスタムタンクに揚水した側のカスタムタンク+流体タンクの質量が増加していることを可視化しています。

長所

・気圧の影響を受けない

・バラストタンクを軽くするのが早い

短所

・グリッチである

・バラストタンクのサイズや形状に制限がある。

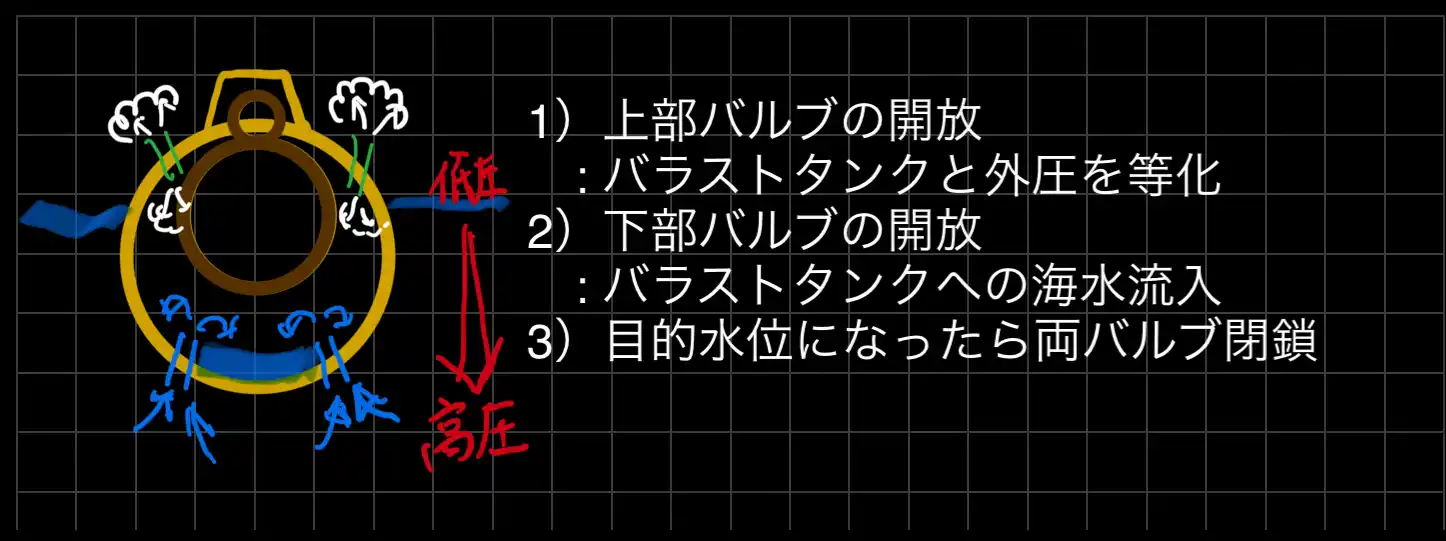

圧縮空気を利用した注排水

構造について

二重構造になっており内殻と外殻との間にバラストタンクがある下図の方式を想定しています。

このとき上部バルブは両端にポート等とバルブで構成され、下部バルブは両端がポート等で液体フィルタとバルブで構成されている。

注水について

このとき注水速度が極端に遅いのは、上部排気(水)口付近の圧力が下部注水口付近の圧力より低いものの、圧力差が小さいからです。

そこで上下のバルブを増加するか、ポンプやエンジンなどでバラストタンク内の空気を排気することで注水速度をあげることができます。(ストローで

飲み物を吸い上げるようなイメージ)

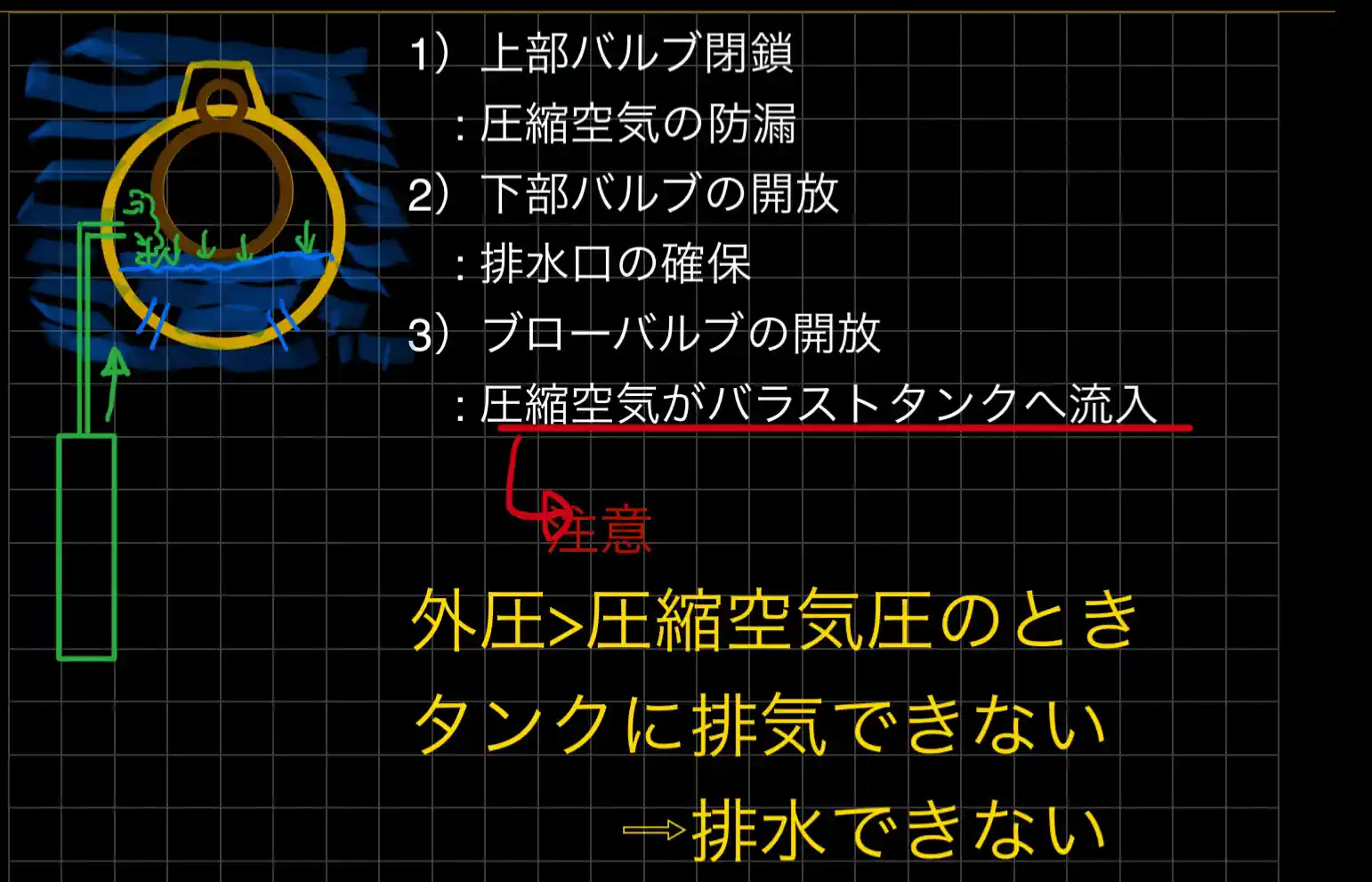

排水について

いずれかのところに貯蔵した圧縮空気をバラストタンクに流し込み中の海水を押し出すことで排水する仕組みになっています。この為図にも記入していますが、圧縮空気の圧力が潜水艦周辺の圧力と以下のとき逆流が発生します。

姿勢制御について

フィンによる姿勢制御

十字舵で実装する場合、一般的な航空機の姿勢制御と同じになります。この方式は静止時には姿勢制御ができません。従って静止時も安定した制御を希望される場合、他の姿勢制御方式と併用してください。

推力による姿勢制御

ピッチ、上下、ロールの制御をウォータージェットまたはプロペラを用いて行う制御になります。

トリムタンクでの姿勢制御

船体を前部、中部、後部の3つに分け、それぞれにバラストタンクを配置し、前後のバラストタンクの注水量を調整することでピッチ制御をおこなうものです。

バラストタンク間で海水を移動させる場合は、深度による圧力の影響を受けませんので、迅速に移動させることができます。例えば船首を上げたいとき、前部のタンクの海水の一部を後部に移し前部を浮力過多にして 後部を重力過多にするということです。

この方式は静止時でも姿勢制御ができます。

動力源について

ディーゼル・電池式

洋上またはシュノーケル深度ではディーゼルエンジン、水中では電気モータで駆動する潜水艦になります。

閉サイクル・ディーゼル推進

触媒の仕様変更に伴い、現在は利用できません。

Stormworksの触媒は入力された排ガス以上の体積の空気と未処理 排ガスを出すことを利用したものになります。水中でもエンジンから排出される排ガスを触媒で処理して再度エンジンに流し込む方式。

空気の貯蓄はカスタムタンク未対応になりますので、「エンジン→触媒→液体タンク→Airマニュフォールド」の形になります。

この方式を利用する場合、旧フィルターが必要になります。旧フィルターは通常パーツリストに表示されませんので別途ワークショップで「Old Filter」なりで検索して利用できるようにしてください。

原子力+蒸気推進

原子炉を熱源に蒸気を発生させ、蒸気をタービンまたはピストンに入力し回転エネルギーを得て、これを推力にする方式になります。原子炉の作り方については別ページを参照してください。

電気炉+蒸気推進

電気炉を熱源に蒸気を発生させて上と同様タービンまたはピストンでRPSに変換する方法。電気炉から取り出せるエネルギーは現状電気炉に用いるエネルギーより多く、事実上の公式永久機関である。

留意点

- ボイラー等の防爆で蒸気を機体外に排出する場合、水圧の影響を強く受け期待通りに排出されないことがあります

- 原子炉は現在の仕様ではウランがワークベンチ に貯蔵されている必要性があるようになりました

- 従来より燃料棒から得られる総熱量は減りました

- 電気炉については今後のアップデートで消費電力などに調整が加えられる可能性があります