初心者向けに基礎の基礎を解説します。

Freecivのダウンロード・インストールについてはインストールのページを参照してください。

前もって操作・画面の見方・ユニット/一覧などにも目を通しておくとよいでしょう。

分からないことがあればまずゲーム内ヘルプを見てください。

隅々までチェックするのは大変ですが、上級者でも意外と見落としがあるものなので侮れません。

またこの非公式wikiにもFAQがあります。

ある程度は自力で頑張って調べてみて、ダメだったら2ch本スレで質問してください。

規制などで書き込めない方はトップページのじゆうちょう(コメント欄)でも構いません。

注:読みやすさ・分かりやすさのために一部説明を省略している部分があります。

ゲームを始める前に

前提として知っておくべきこと

- ゲームの目的

- 全ての民族を滅ぼして世界征服すること。または宇宙船を完成させ打ち上げること。

- そのための手段

- 研究・開発・軍事のバランスを上手く取りつつ国家を成長させましょう。

- 都市

- 各都市の住民が働くことで食料・生産・交易ポイントの3つを産出します。

人口を増やしたり、都市建造物を建てることでこの産出量を増やせます。

またユニット・都市建造物・世界の不思議の3つを生産する場所でもあります。

ルールセットについて

Freecivでは、どんな建物やユニットがゲームに現れるかなどを記述した、言わばルールのかたまりの事をルールセットと呼びます。

このルールセットには様々な種類があり、Freeciv独自のルールだけではなく、初代CivilizationやCivilization IIをなるべく再現したものや、Civilization IIとCivilization IIIを合わせたようなルール、Freecivで出来ることを実験的に盛り込んだExperimentalルールなどがあります。

インターネット中を探せば、更に色んなルールセットがあるかもしれません。

まずはFreeciv独自のルールである、Classicルールセットを遊んでみて、一味違う感覚で遊びたいと思ったなら、他のルールセットを遊んでみるのも良いかもしれません。

ちなみに、Defaultと言うルールセットは、バージョン2.6.0においてはClassicルールセットと同じとなります。

ゲームの設定

ゲーム設定?に一覧があるが、Freecivには実に多くの設定項目がある。

色々な設定を試しつつ、対AI戦の数をこなすとよい。

どんな設定にだって対応できるオールラウンダーは、対人戦でも重宝されることだろう。

- Freecivを起動

- [新しいゲームの開始(N)]

- AIのレベルは「初心者用」か「簡単」。背伸びしてもいいことありません。

- 詳細なゲーム設定を行う。

ここで設定を一つに絞ると楽しみを奪ってしまいそうなので、自重しておく。

AIに何度も敗北し、屈辱を噛み締めつつ勝つために試行錯誤していこう。

プレイヤーの数を1にすると完全に一人プレイができるが、名称 大陸戦 一人一島 不平等 マップ生成例

(マップは毎回ランダム生成)

説明 隣国と最序盤から接触するため、難易度は高め。

(最序盤から攻撃を受けかねない)定番中の定番で、初期状態の有利不利が少ない。

ただ敵に包囲されると逃げられない。立地差が大きく、毎回ランダムな地形が楽しめる。

到底楽しめないような立地差になることもある。マップの大きさ

(x1000タイル)1 1 2 マップの生成方法 標高を擬似フラクタルにする 島ベースにする 標高を完全ランダムにする 開始位置の決定方法 一つの大陸に全プレイヤー 大陸のサイズに合わせる 大陸ごとに2または3プレイヤー プレイヤー数 5 5 4

この場合アルファ・ケンタウリに宇宙船が到達しないバグがある。 - [民族の選択(N)]で、自分の民族を選ぶ(ただの好みで、違いはない)。

- [開始(S)]をクリックするとゲームが始まる。

最序盤(専制政治からの脱却)

生産するもの…開拓者、都市を守るユニット、船

研究目標…兵法を取得した上で君主制か共和制、地図や筆記も役立つ

首都建設

ゲーム画面

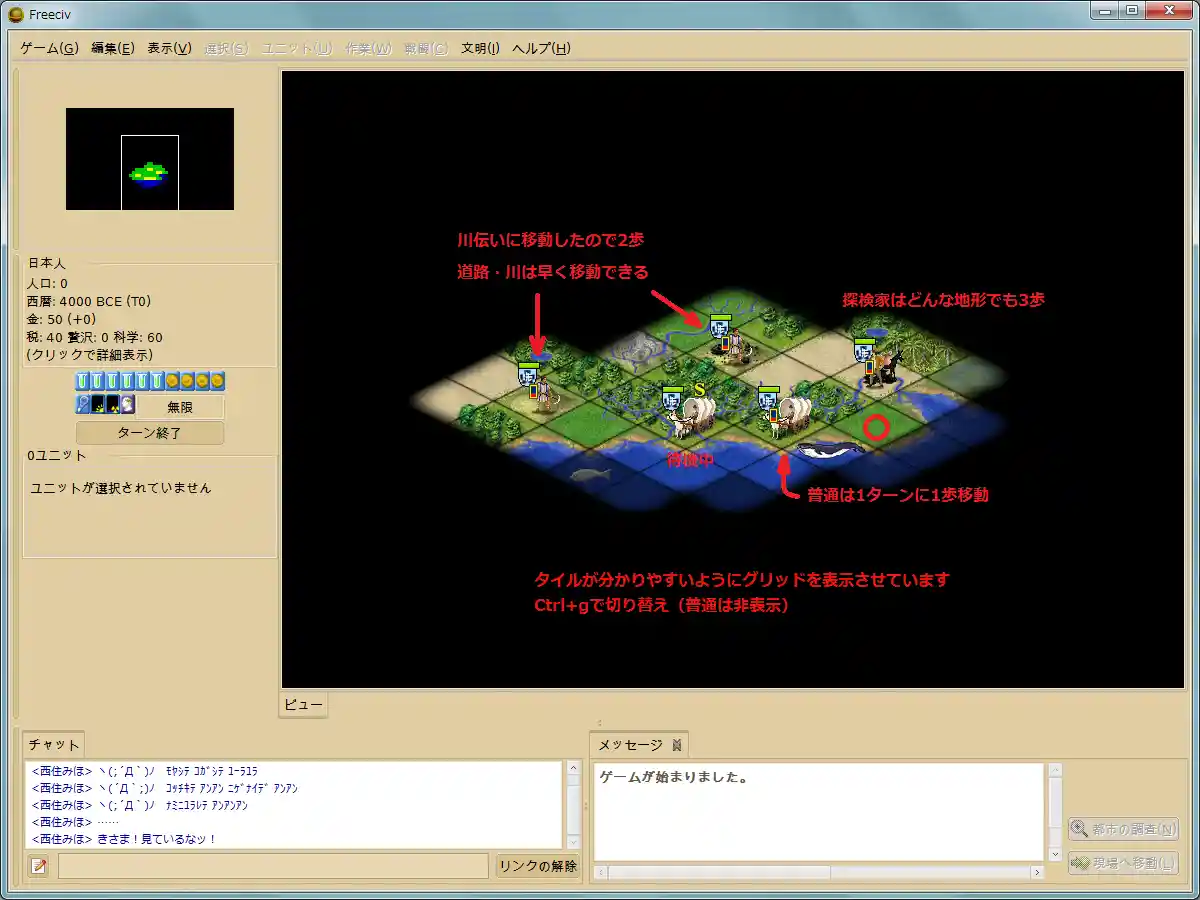

ゲームを開始すると、画像1のような画面になります。

画面の見方は別ページで詳しく解説されているので、そちらを見てください。

ここでは「真っ黒な部分はまだ探索していない領域」「マップ上を右クリックでスクロール」の2点を覚えておけば大丈夫です。

左側バーには民族名、人口、西暦(現在のターン)、金、税率が表示されています。

その下にあるターン終了ボタンを押すことで次ターンへと時間が進みますが、まだ押さないでください!

1ターンのうちにすべきことをし終えてから押しましょう。

初期ユニットとユニットへの命令

マップ中央にいるのが初期ユニットです。左側の+は、そのタイルに複数のユニットが重なっていることを示します。

クリックすると「ユニットの選択」ダイアログが表示されます。ダイアログ内ダブルクリックでユニットを選択できます。

選択したユニットは足元を白い点線がくるくる回ります。

デフォルト設定では探検家1、労働者2、開拓者2が初期ユニットとして与えられます。

各ユニットの攻撃力や防御力、特性なども少しずつ覚えていくとよいでしょう。

ホイールクリック(またはAlt+左クリック)でも確認できるので、暗記必須!というわけではありません。

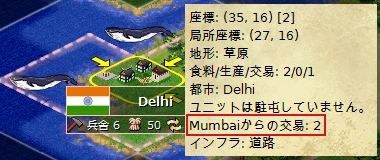

同様に各地形についてもホイールクリックで情報を見ることができます。積極的に活用しましょう(画像2)。

さて、ユニットを使って最初にすべきことは開始地点周辺を探索することです。

もちろん地形無視特性を持った探検家の出番です。

選択してからg+左クリック、または数字キーで移動させましょう。

移動し終わったユニットは移動力が0になり、そのターンでの行動は終わりです。次ターンにまた行動できます。

探検家とは逆方向に労働者を動かして探索させてもよいでしょう。

探検家は移動するほかに、見張り番と、防御態勢をさせることもできます。

これらは全てユニットへの命令であり、上のメニューから選び実行します(ユニット→見張り番/戦闘→防御態勢)。

ユニットごとに実行できる命令は異なり、例えば労働者は防御態勢を取れませんが、道路建設や灌漑を行えます。

メニューを開いて右側に書いてあるアルファベットがショートカットキーです(操作のページに詳しくまとめられています)。

少しづつショートカットキーを覚え、メニューを開く回数を減らしていくのが上達の秘訣です。

探検家と労働者を移動させたのが画像2です。

開拓者は動かさなくてよいと判断したので、見張り番(Sキー)としてじっとさせています。

全ユニットに命令を与え終わったら、ターン終了ボタンを押しましょう。

地形と首都の立地

探索と並行して都市を建設するのに適した場所を探しましょう。

地形が大きく関わるので、一覧や解説も参照してください。

開拓者を選択すると細く赤い枠線(都市アウトライン)が周囲に現れます。これは都市圏(その都市の市民が働く範囲)を表します。

この都市圏の中に特産物を多く含むような場所へ都市を建設するというのが基本です。

ただし都市は他の都市のすぐ隣のタイルや、他国の領土内に建設することはできません。

建設した時点で都市サイズは1、つまり都市直下タイルに加えて周辺の1タイルで市民が労働します。

この「都市直下タイル+市民労働タイル」の産出が「食料+4、生産+2、交易+1以上」になるようにしましょう。

食料・生産・交易の全てに優れる三拍子揃った地形というのはほとんどありません。

食料の多いタイル+生産の多いタイルといった、組み合わせが重要です。

| 都市直下タイル向きの地形 | |||||||

| オアシス | ワイン | キジ | 石炭 | 草原 | スパイス | フルーツ | |

| 補うべき点 | 割と万能 | 交易ポイント | 生産ポイント | ||||

| 市民労働タイル向きの地形 | ||||||

| キジ | フルーツ | 水牛 | オアシス | 小麦 | 鯨 | |

| 備考 | 交易ポイント0 | 生産ポイント0 | 改善すれば強い | 基本的に死角なし | ||

2つの表を見て、互いに補い合うような地形の組み合わせを選ぶとよいでしょう。

よくない例としては、生産力が低い同士の草原+フルーツや交易ポイント0同士の石炭+キジが挙げられます。

特に石炭+キジは生産力が高くなるためお得に思いがちですが、交易ポイントが0だと研究ポイントも0になるため、避けるべきです。

画像2では探検家の下、赤い丸がついたタイルがよいでしょう(あくまでも候補の一つですが)。

ここだと草原+鯨で先ほどの条件を満たします。

また石油があるので、将来的に生産力を伸ばせます。

適当な場所を見つけたら開拓者を移動させ、メニューの作業→都市を作る(またはBキー)で建設します。

もう一方の開拓者も同じように場所を探して都市を建設しましょう。

候補地が複数見つかる場合は、首都に多くの特産物を集めるようにしましょう。序盤は首都を重視・優遇するのが基本です。

また開始から3ターンくらいで2都市とも建設し終えるのがよいでしょう。

市民の労働管理その1

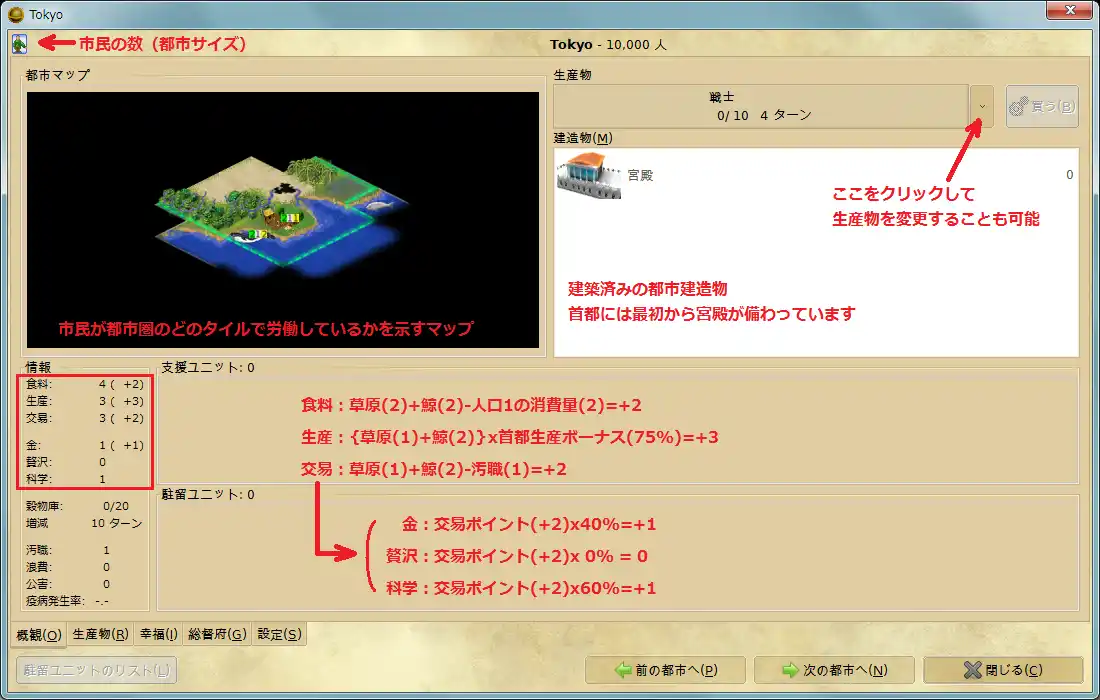

マップ上の都市を左クリックすると、都市ダイアログが開きます。

「概観・生産物・幸福・総督府・設定」と5つのタブがあり、中でも概観と生産物のタブはこの先頻繁に開くことになります。

概観タブの左上には都市マップが表示されます。

この中で「212」のような3桁の数字が表示されているのが、市民が労働しているタイルです。

3桁の数字はそれぞれ、「食料・生産・交易」の各ポイントを表します。

最初は都市サイズが1なので、都市直下+周辺の1タイルで市民が労働します。

都市サイズが2になれば周辺の2タイル、3になれば3タイルで市民が労働します。

都市直下タイルでは常に市民が労働します。させないということはできません。

都市周辺で市民が労働するタイルは、都市マップ内を左クリックすることで自由に選択できます

(タイルをクリックで労働させる/させないの切り替え)。

これにより、食料ポイントを重視して生産ポイントを犠牲にしたり、またその逆といった都市の産出調整が可能になります。

また都市マップ内で都市をクリックすることで、自動的に食料ポイント最大になるような市民の労働管理がなされます。

注:いくらクリックしても市民の労働を解除できないときは、都市ダイアログを一旦閉じて開き直してください。

都市情報欄

都市ダイアログの概観タブ左下に、都市情報欄があります。

ここでは都市が算出する食料・生産・交易の各ポイントや、金・贅沢・科学ポイント、穀物庫の容量などが表示されます。

少なくとも次の点には気をつけておくとよいでしょう。

- 食料・生産・交易ポイントは、実質値を表すカッコ内の数字に注目しましょう。

- 食料(+3)は恵まれた立地。(+2)は標準。(+1)は少ないのでタイルを改良しましょう。

- 金と贅沢が0ポイントなのは全く構いませんが、科学0ポイントは大問題です。

市民の配置を見直し、常に1ポイントは出すようにしましょう。 - 穀物庫が満杯になると人口が増え、都市サイズが1上がります。

- 増減は都市サイズが増減するまでのターン数を表示します。赤字のときはもっと多くの市民を働かせ、食料ポイントを増やしましょう。

飢饉が起きて人口が減ってしまいます。

画像3では交易ポイントがどのように配分されて金・贅沢・科学ポイントになるかも説明していますが、この時点で完璧に理解する必要はありません。

都市の生産物管理

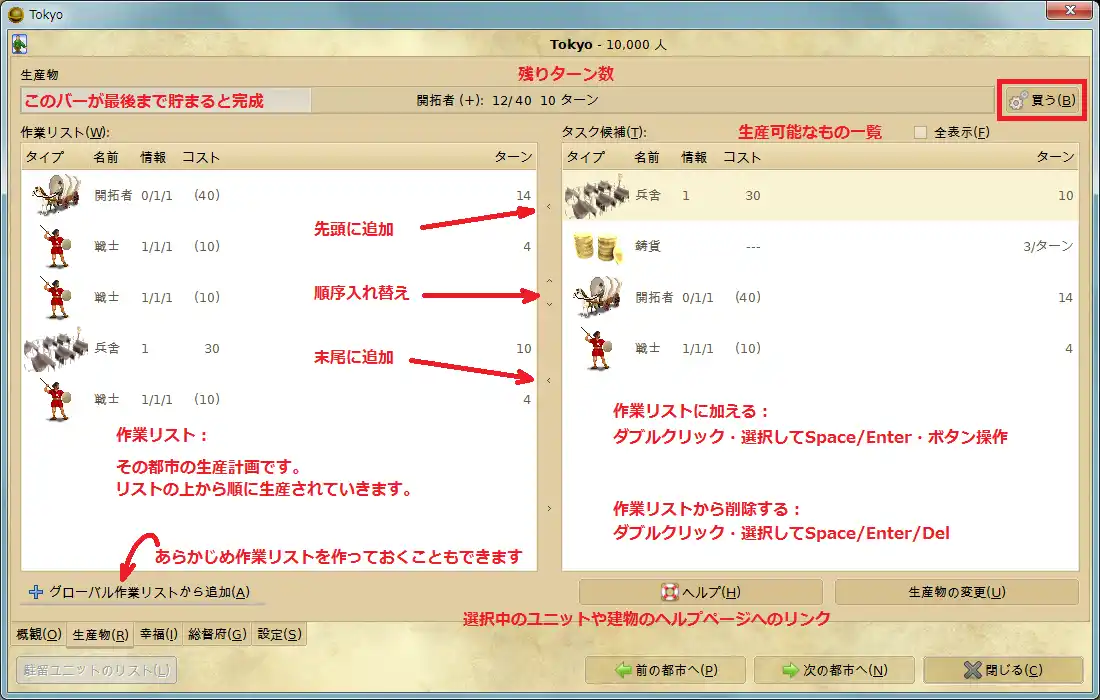

続いて都市ダイアログの生産物タブに移ります。

都市は都市建造物・ユニット・不思議のいずれかを生産しますが、ここではどういう順番で何を生産するかを決定します。

完成するまでの所要ターン数は生産ポイントで決まりますが、いくら多くても1ターンに1件しか造れません。

また「買う」ことで次ターンに即完成させることもできます。

生産物タブは割と分かりやすくシンプルにまとまっているので、説明は画像4に任せます。

この時点で既に他民族の国境線が見えているような場合は戦士を、そうでないなら開拓者を作業リストの先頭に置きましょう。

まずは開拓者を生産し、都市を増やすことです。たった2都市では到底戦えません。

| 兵舎 5割増しで強いベテランユニットを生産できるようにする建物です いずれ必要になりますが、今はまだいりません | |

| 鋳貨 生産ポイントをそのまま金に変えます 基本的にゲームを通じて造らないほうがいいです | |

| 戦士 最弱のユニットです それでも最序盤は世界標準の強さでもあります 周辺に他民族がいない場合は不要です |

この時点では兵舎・鋳貨・開拓者・戦士の4種類しか造れません。

これはまだ研究が進んでいないためです。

またマップ上の都市の下に、国旗・都市名と共に何を生産しているかが表示されていない場合はCtrl+Pキーで表示させておきましょう。

研究ルート設定

Freecivでは科学技術とその研究する順序(研究ルート)設定は極めて重要な意味を持ちます。

放置しておいても研究自体はできますが、順序はめちゃくちゃになります。

忘れずに設定しておきましょう。

F2からF6キーを順番に押してください。

最後のF6キーで切り替わるタブが研究タブで、研究ツリーが表示されます。

よく見ると一番左にある「兵法」や「青銅器」は、右側に並ぶ科学技術よりも少し薄い色になってるのが分かります。

これはすぐに研究を始められることを意味しています。

逆に濃いものは前提となる科学技術を必要とするために、すぐには始められないという意味です

(例えば「鉄器」の研究を始めるには、先に「兵法」「青銅器」を獲得しなければなりません)。

ここでは「君主制」をクリックし、研究目標を「君主制」に設定してください。

次に今から研究する科学技術を選択します。

以下の中からお好みでどうぞ。

- 兵法

- 生産可能になる弓兵は戦士よりも遥かに強力です。どんな局面でも役立つベターチョイス。

- アルファベット

- 船を造って別の島に行ってみたい人。隣の国から科学技術を盗んでみたい人。早く君主制にしたい革命家。

- 建築

- 強力な世界の不思議とやらを早く造り始めたい人。

- 陶器

- 島が広くてタイルの改良が全然進まないときに役立ちます。

ちなみに一段目の科学技術の中で最も即戦力にならないのは「葬儀」です。

「君主制」獲得に必須ではありますが、先にアルファベットを研究しましょう。

タイルの改良

初期ユニットのうち、探検家はひたすら歩かせて探索をさせています。

開拓者はどちらも都市を建設したことでいなくなってしまいました。

残る労働者は何をすべきか?答えは道路を造り、灌漑し、鉱山を掘ることです。

道路(Rキー)はユニットを素早く移動させるのに役立ちます。

1ターンに1タイルしか動けない開拓者も、道路があれば探検家のように3タイル移動できます。

新たな都市をより早く建設できることにつながりますし、軍事的にも後々重要になってきます。

また道路を造ることで「平野・草原・砂漠」タイルの交易ポイントが+1増えます。

灌漑(Iキー)を行うことで平野・草原タイルの食料ポイントが+1増えます。

たかが+1されど+1と、これが序盤では重要な意味を持ちます。

灌漑できるのは水源に接したタイルだけで、ここでいう水源は「外洋・海・湖・川」タイル+既に灌漑し終えたタイルです。

例えば水牛120や小麦210はそのままではさほど強力なタイルではありません。

しかし道路を造り、灌漑を行うことでそれぞれ221と311に上昇します。

初心者が必ず引っかかる落とし穴として、最序盤から草原を灌漑するというのがあります。

もちろん食料は+1増えるのですが、初期の政治体制である専制政治では、食料を+3以上生産するタイルは

ペナルティとして-1されるので、結局生産量は+2のままです。研究を進めて早く君主制を獲得しましょう。

とりあえず今は「灌漑するのは平野とオアシスだけ」と覚えておきましょう。

また都市直下タイルは灌漑しても食料ポイントは増えません。落とし穴その2。

鉱山(Mキー)は「砂漠・丘・山」タイルの生産ポイントを増やします。

生産力が上がるのはいいことだ!と手当たり次第に鉱山を掘りまくるのも初心者によく見られます。

しかし丘200に鉱山を掘って120にするよりも、道路を造って灌漑した平野211の方がよほど役に立ちます。

加えて前者は10ターンかかるのに比べ後者は2+5=7ターンで済むので、その点でも時間の無駄になります。

また丘に鉱山を掘った場合、食料ポイントが1下がることに注意しましょう。

灌漑とは違い、都市直下タイルは鉱山を掘るとちゃんと生産ポイントが上がります。

しかし食料ポイントを犠牲にすることになるため、基本的には掘るのを後回しにすべきです。

灌漑にしろ鉱山にしろ、重要なのは改良したタイルで働く市民がいるかどうかです。

既に述べたとおり、サイズXの都市では都市圏のXタイル+都市直下タイルで市民が労働します。

首都の周囲3箇所で鉱山を掘ったとしても、これをフルに活かすには最低でも都市サイズ3が必要になります。

サイズ1の段階で2箇所も3箇所も掘る必要はありません。

| タイルを改良する順番 1 (あれば)小麦・水牛の灌漑+道路 2 次の都市建設予定地に向けて道路 3 平野の灌漑+道路 4 森を平野に変え、さらに灌漑+道路 5 都市直下タイルに鉱山を掘る |

道路+灌漑平野211は、特産物のない地形としてはかなり優秀です。

森タイルを灌漑すると平野になりますので、これを更に灌漑するとほとんどの場所で用意できます。

生産ポイントが+1しかない都市で積極的に活用したいタイルです。

またタイルを改良し終えたら、都市ダイアログを開いて市民をそこで労働させましょう。

市民は自ら労働するタイルを変更することはないので、あなたが指示しなければいけません。

都市を増やそう

労働者にタイルの改良をさせ始めたら、とりあえずすべきことは終わりです。ターン終了ボタンを押し、時間を進めましょう。

次は新たな都市を造るのが目標になりますが、開拓者は都市サイズ2以上でないと生産できません。

しばらくは労働者の作業を見守り、1タイル終わればまた次の1タイルを改良させます。

草原を灌漑しても、食料+3以上による-1ペナルティを受ける事から意味が薄いため、なるべく行わない様に心がけて下さい。

また時間に余裕のできたこのときに、「次の都市をどこに建設すべきか」を考えておきましょう。

さて食料ポイントを(+2)ポイント産出している場合、都市は10ターンでサイズ2に増えます。

このとき首都では開拓者が半分以上完成しているのではないでしょうか?

都市ダイアログを開き、概観タブ右上にある「買う」ボタンで早速購入しましょう。

Freecivにおける金(国庫金)はバンバン使うためにあります。

たくさん持っていても利子がつくわけでもないので、最低限だけ残してある程度貯まれば使ってしまいましょう。

金を使って購入すると、次ターンにすぐ開拓者が完成します。

開拓者は都市が拡大するのに使うはずの食料ポイントを常に消費しています。

つまり開拓者を造った都市は、その開拓者がいる間は成長速度が落ちます。

「次の都市建設予定地に向けて道路を造る」というのはこのためです。すねかじりをさっさと独立させましょう。

都市間隔と配置

マップ上の1タイルで労働できるのは、ある1都市の市民だけです。

2都市で共有することはできないので、都市同士が密集してしまうと互いに人口増加を妨げあうことになります。

限られた土地に対し、都市をいくつ建設すべきか?というのはFreecivにおける重要なテーマの一つですが、

「都市間距離3タイルくらいが丁度いいのではないか」というのが経験則に基づいた結論です(詳しくは戦略を参照)。

隣の都市までの距離が3タイルというのは、間に2タイルの空き地があるという意味です。

この場合、道路で結ぶとちょうど都市から都市へ3歩で移動できます。

攻撃を受けた場合に増援を送りやすいというのが好まれる要因の一つです。

また都市にはそれぞれ視界(見える範囲)があり、視界の外は敵ユニットがいても見えません。

都市の配置によっては、敵軍の接近を許してしまったり、奇襲を受けたりすることに繋がります。

死角を作らないような配置も重要です。

海沿いの場合は、できるだけ海を広く見渡せるように配置すべきでしょう。

首都と国防

既に述べたように、開拓者を生産すると都市サイズが1減ります。

そして宮殿には「専制政治下で生産ポイントに75%のボーナスを追加」という重要な効果があります。

つまり生産ポイントが多ければ多いほど得られるボーナスも大きくなります。

そのため首都で開拓者を生産し、そのたびに都市サイズを下げてしまうと生産面で大きく損をしてしまうのです。

首都で生産する開拓者は1ユニットか2ユニットに留め、その後は軍事ユニットを生産しつつ人口と生産力を増強しましょう。

ユニットには新兵・ベテラン・精鋭・エリートと4段階の練度が設定されています(要するにレベルです)。

練度が上がるほど強いので、きちんと兵舎を建てた上でベテランユニットを生産しましょう。

これはいざ戦争が始まると実感できることなのですが、新兵はすごく弱いです。

序盤は都市の守備兵として弓兵が定番です。

ベテランの弓兵を首都で生産し、各都市に配備しましょう。

中級者向けアドバイス

弓兵を各都市に配備した上で所属先をその都市へと変更しましょう。

ほとんどのユニットは維持費として毎ターン、所属している都市の生産ポイントを1ポイント消費します。

これが足りなくなると維持費が払えない、ということでそのユニットは消滅してしまいます

(都市の生産ポイントが多いほどユニットをたくさん持てる、というのはこのためです)。

専制政治では1都市あたり3ユニットは維持費なしというメリットがあるのですが、

4ユニット目からは維持費がかかり、都市の生産ポイントがその分低下していきます。

できるだけユニットは各都市に分散して所属させて、維持費無料の枠内に収めるのが重要です。分かりにくいかもしれませんが、操作自体は簡単です。

都市ダイアログの概観タブに、駐留ユニット欄があります。

所属を変更するユニットを左クリックするとメニューが開くので、「この都市に所属する」を選択してください。

所属先が変更され、今度は支援ユニット欄にそのユニットが表示されます。

またユニットを都市の上に移動させてHキーを押すことでも可能です。

研究目標と生産物

島(あるいは大陸)を探索し終え少しずつ都市が配置されていくと、開拓者をあと何ユニット生産すればいいかが見えてきます。

研究ルートにもよりますが、すると次に何を生産すべきか決めかねる都市が現れます。

新兵の軍事ユニットは力不足、かといって兵舎を建てるには生産力が足りないといった具合です。

都市建造物も「寺院」や「裁判所」はまだ効果の割に維持費が高いため、やめた方がいいでしょう。

こういった事態を避けるためには「研究が完了するまでの残りターン数」「都市が成長するまでの残りターン数」などに注意し、

常に一手先二手先を見越すことです。

君主制まで一直線に研究すべきか、それとも他の研究にも着手して寄り道すべきかはケースバイケースです。

寄り道する場合は以下の科学技術が役に立ちます。

- 筆記

- 研究ポイントを増やす図書館に科学技術を盗める外交官、どちらも便利。

先に君主制を獲得した国から盗めたら大儲けです。 - 建築

- 城壁はいずれ必要になるので、防御力の低い平野・草原都市で早めに建て始めてもよいでしょう。

特に敵国が近いとき重要です。 - 地図

- 島が狭い場合ほど重要です。他のプレイヤーに先んじて海へ漕ぎ出し、海外にも都市を建設しましょう。

既に述べたとおり、都市の生産物は「ユニット」「都市建造物」「世界の不思議」の3種類があります。

生産中のものを別の種類に変更した場合は、それまでに溜めてきた生産ポイントの半分が消えて無駄になります。

同じ種類同士、例えば「開拓者→外交官」「裁判所→図書館」といった変更では失われることはありません。

これを利用して、研究が途中の段階で同種の生産物を造り始め、研究が終わってから目的の生産物へ変更すると無駄をなくすことができます。

覚えておきたいテクニックの一つです。

君主制への移行

いざ革命

「君主制」を獲得することで初めて政治体制を君主制へと変更することができますが、

そのためには革命を起こすという過程が必要です(これは君主制に限らずどの政治体制も同じです)。

研究が完了したのに革命を起こさずに放置というミスは意外と多いので注意しましょう。

革命はメニューの文明→政治体制→(変更先の政治体制)と選択することで起こします。

確認のメッセージで「はい」をクリックすると、自動的に無政府状態となります。

ランダムで1-5ターン続いた後に、晴れて政治体制が変更されます。

無政府状態で敵から攻撃を受けると厄介なので、革命が長引いたときは警戒を怠ってはいけません。

専制政治と君主制

君主制は専制政治の上位互換で、劣っている部分はほとんどありません。

違いとして一番大きいのは「タイルからの産出にペナルティがかからない」点です。

既に述べたように専制政治の間は草原を灌漑しても無意味ですが、君主制ではちゃんと食料ポイントが増えます。

このペナルティは草原だけでなく小麦・魚・キジなど色々なタイルの産出量を下げていましたので、食料・生産・交易の全産出量が向上します。

また汚職が減って交易ポイントが増加しますし、これを70%まで研究につぎこめるようになります(専制政治では最大60%)。

これにより研究速度も増加します。

革命が終了したターン(君主制に変わったまさにそのターン)は、政治体制を自由に変更できます。

専制政治→君主制→専制政治…と切り替えて、研究速度の違いを実感してみるとよいでしょう。

君主制と共和制

君主制は専制政治と似ている点が多いので、初心者にもとっつきやすいと言えます。

また生産力があり都市が混乱しにくく積極的に戦争も仕掛けやすいです。

共和制よりも研究を早く終えられるという利点もあります。

序盤に研究を終えられる政治体制にはもう一つ、「共和制」があります。

君主制と比較して

- 首都生産ボーナスが全くない

- さらに各都市3ユニット無償の特性もないため、生産力がかなり低下

- 一方で交易ポイントにボーナスがつくため、研究速度が速く税収も多い

- 祝祭ブースト(後述)が可能

といった違いがあります。

中でも生産力の低下が大きな違いであり、かつ弱点と言えます。

適切に労働者を配置することで生産力を確保しつつ、少ないユニットで都市を攻撃から守ることになるため、

初心者にはやや難易度が高いかもしれません。

研究速度は君主制を上回りますが、積極的に戦争を仕掛けるのには不向きです。

君主制はスタートダッシュが速いタイプで、共和制は基礎ができると本領を発揮するタイプです。

どちらも向き不向きがあり、一概に強いのはこっちだと言うことはできません。

研究ルートを色々変えてみて、自分に合ったプレイスタイルを見つけましょう。

序盤(火薬の獲得)

生産するもの…都市建造物、世界の不思議、キャラバン、(戦争する場合は)船や攻撃ユニット

研究目標…交易・航海を取得した上で火薬か磁気学

内政

第一目標である「専制政治からの脱却」が終わりました。

第二目標を何にするかはプレイヤーの判断によりますが、基本的には内政が不可欠です。

内政とは

- 都市の建設と、周辺タイルの改善(道路・灌漑・鉱山など)=国土開発

- 都市建造物の整備

- 交易路の整備

- 世界の不思議の建設

をいいます。

国土開発

君主制か共和制に移行する頃には都市建設を終えてしまっておくのがよいでしょう。

もちろん都市は多いほど国全体の人口が増えますので有利ですが、管理する手間が余計にかかります。

マップの大きさにもよりますが、多くても15都市くらいに抑えておくべきでしょう。

また10都市以上のときは、首都の防衛を特に厳重にしましょう。

敵国に占領されると内戦が勃発する可能性があります。

都市建造物

都市建造物は種類が多く、それぞれ異なる機能とコスト(建設費・維持費)が異なります。

何が必要かをよく考えた上で研究を進め、整備していきましょう。

交易路

既に述べたように、交易ポイントは研究と税収の元となります。

つまり多ければ多いほど研究速度と黒字が増加します。

交易ポイントを増やす方法として効果的なのが、交易路を結ぶことです。

まずどこかの都市で「キャラバン」を生産してみてください。

そしてキャラバンを選択した上で別の都市をホイールクリックすると、右図のようなポップアップが現れます。

世界の不思議

世界の不思議は強力な効果を持つ特殊な建造物です。

1件につき1プレイヤーしか建てられないので、不思議建設はいかに早く完成させるかのレースに他なりません。

生産したキャラバンを不思議建設中の都市に突っ込むと、キャラバンのコスト50をそのままシールド蓄積に投入できます。

- アレクサンドリア図書館

- リチャード1世の十字軍遠征

- マゼランの探検航海

などは効果が分かりやすく特に強力です。

不幸市民を減らそう

中盤(自動車・飛行術あたりまで)

終盤

科学技術「自動車」や「飛行術」以降を終盤と呼ぶことが多いです。

初心者がいきなりここまで生き延びるのは難しいかもしれません。

内政

都市建造物で注目すべきなのは、湖・海・外洋タイルに生産+1ptを加える「海上プラットフォーム」です。

沿岸部の都市の生産力を一気に上昇させてくれるので、ぜひ建てておきましょう。

ただしこの頃から、都市の「公害」が目立ち始めます。

温暖化を引き起こす原因になるため、汚染されたタイルは労働者やエンジニアで公害を取り除きましょう。

公害を減らす都市建造物を利用するのもいい方法です。

最終戦争

終盤は爆撃機やミサイル、ヘリコプターなどの現代的なユニットが次々に登場します。

攻撃力が大きくなり、これ以前とは打って変わって「攻撃側有利」であるのが特徴です。

攻略に手こずっていた敵国もあっけなく滅ぼせるかもしれません。

AIはこれら現代兵器の扱いが非常に下手なので、攻撃側有利とはいえ一方的に殺られることは少ないでしょう。

基本的にここまで耐えしのげばかなりの不利からでも逆転が可能です。

宇宙開発

戦争を望まず平和主義を掲げる指導者の方々には、宇宙船の建造をおすすめします。

不思議「アポロ計画」を建設すると、工場のある都市で宇宙船の部品を生産することができます。

F12キーを押すと生産の進捗状況を確認できます。

成功率が100%であることを確認して打ち上げましょう(全ての部品を限界まで揃えなくても構いません)。

宇宙船が無事に目的地であるアルファ・ケンタウリに到達すればゲーム終了です。

敵を攻撃したいとき・されたとき

戦争の基本

敵を攻撃するだけなら操作は簡単。

ユニットを敵ユニットと同じタイルに移動させると自動的に戦闘が行われ、勝利した一方だけが生き残ります。

敵都市も同様に攻撃でき、中にいる守備兵との戦闘になります。

守備兵が全滅し空都市になれば占領できるようになります。

このように攻撃すること自体は簡単ですが、戦闘に勝利するかは別問題です。

Freecivでは「防御側が有利」なので、

都市外で敵ユニットを攻撃する場合は特に難しいことを考えなくても成功します。

敵の防御力よりも高い攻撃力を持つユニットを使えばいいだけです。

上手く撃破できれば同じタイルのユニットが全滅します(これをキルスタックといいます)。

ところが敵都市、正確には敵都市の守備兵を攻撃し殲滅・占領しようとすると勝手が違います。

都市はユニットの防御力を上昇させる効果があるため、防御側が遥かに有利です。

よって攻撃側はユニットを大量に集め、これを一気にぶつけるような戦い方が求められます。

さらに言えば大量に集めたユニットを攻撃された場合、キルスタックにより全滅することもあり得ます。

攻め方

守り方

都市を増やしつつ国防も充実させていく

よほど「敵国が近い」、あるいは「食料生産が少ない」というわけでないなら、都市では開拓者を造ろう。

開拓者を造ることで都市人口が1減るので、最低でも人口2(サイズ2)以上でないと造れない。

- 開拓者ユニット生産ごとに都市人口・都市生産タイルも1個分減るが、都市を建設した時点で2タイル+生産物製造ライン+(交易出力があれば)金貨と研究力が加算されるので優先して製造しよう。

- また開拓者を維持するのには常に食料が必要なので、完成したらすぐに動かして新たな都市を建設すること。

- 都市間距離は近すぎると互いに成長を邪魔するが、遠すぎると都市防衛が困難になるし汚職も増える。

少なくとも死角を作らないという点に気をつける。

穀物庫とピラミッドは、あれば便利だが人口制限(水道が無いと人口8以上増やせない)と祝祭(共和制民主制で人口3以上なら毎ターン人口が増える)があるから、近くに食料タイルが少ない場合や開拓者生産都市なら建造を考えよう。

開拓者生産に余裕が出てきたら、特殊性のある都市を建設するのも良い。

- 生産が高い都市(石炭・石油など)は、不思議建設を建設したり、援助したり(ユニット解散など)、攻撃ユニットの量産で国防に貢献も可能。

- 交易が高い都市(金鉱・宝石など)は、研究に高い貢献と金貨を得られる。

敵国が近いなど、状況判断によってタイミングは人それぞれだが、並行して国防も整え始めよう。

生産力のある都市(普通は首都)に兵舎を建て、ベテランの弓兵かファランクスを各都市に配備してゆく。

弓兵は攻守優れたユニットなので、オンラインではこちらが主流である。

- 兵舎を建てずに新兵ユニットを造るのは初心者にありがちであるが、新兵って弱いよ。ベテランは強さ1.5倍。

- 兵舎を建てる余裕が無いという状況もありうるが、事前に予測しつつ避けるべきである。

ただし維持費として金1/ターンが必要なので、建て過ぎると財政を圧迫してしまう。

同時に研究も進め、政治体制や技術を開放する。

- 研究を進めないと専制政治から脱出できないし、不思議建設や有力なユニットを作れない。

- 汚職などで研究力を削られている都市で図書館を建てても無駄、0を2倍にしても0。

- 都市ごとの研究力を見て、図書館を建築するか考えよう。

探検の結果によるものの、ときには地図を早く取得してトライリームを造るのもよい。

開拓者と戦闘ユニットを載せ、いざ漕ぎ出そう。先に戦士だけでも運び、土地を確保するのもよい。

トライリームの速度と開拓者が完成するまでのターンを考えつつ、効率的に動かすこと。

中盤(鉄道発見まで)

革命を起こして政体を変えると、今までとは研究速度が異なることに気付くだろう。

また食料生産や宮殿の生産ボーナス、開拓者維持に必要な食料など、細かな違いはいくつもある。

さて第一目標に到達したわけだが、ある決まった第二目標というものはない。

攻めてもよし、更なる科学の発展を目指してもよし。あるいは既に攻撃され、亡国の危機にあるかもしれない。

よく分からなければとりあえず「火薬」を研究目標に定めよう。

火薬で造れるマスケット兵は防御力が格段に高く、都市を守るのが楽になるからだ。

敵対している民族のスコアが明らかに低ければ、先に「磁気学」を目指してもよい。

フリゲート艦は火薬以前のユニットに対し非常に効果的で、次々に吹き飛ばすことができる。

開発せよ、開発せよ

専制政治下では草原を灌漑しても食料生産は増えないが(正確には増えた分が汚職で消える)、君主制や共和制ではきちんと増える。

手付かずの草原があれば、積極的に灌漑しよう。

- 平野・草原を灌漑する(ただし都市の真下は灌漑しても無意味)

- ジャングルや湿地は草原にするか、一旦森にしてから平野にする

- 山や丘には鉱山を掘る(特に都市の真下を掘り忘れることが多い)

これら労働者の作業は最序盤から一貫して行うものであり、どの作業を優先して行うべきかが重要。

政体に関わらず、都市建造物も建てていこう。

戦争するにしろしないにしろ、ある程度の都市建造物は必要である。

都市の人口が増えるにつれ不幸市民も生まれるので、彼らの不満を効果的に抑えなければならない。

不幸市民が多くて混乱した都市は成長が止まり、反乱の煽動に弱いからだ。

君主制では都市に戦闘ユニットを駐留させるだけでもよいので、この点楽である(しかも3ユニットまでは維持費タダ)。

共和制は戦闘ユニットによって不幸市民を抑えることができない。

そのため寺院やコロシアムを建てたり、税率を贅沢に配分したり、その予算を市場で増やしたりといった手間がかかる。

他民族から攻撃を受けたときは

AIは全世界視界+全都市内視界を持っており、こちらのウィークポイントを確実に突いてくる。

つまりAIが攻撃目標にする都市には必ず理由(防御の穴、落ち度)がある。

大抵はベテランの歩兵を都市に駐留させ、城壁と沿岸防衛を造れば大丈夫である。

都市建造物やユニットは金さえあればすぐに完成させられるので、いざとなれば購入しよう。

このような緊急事態のためにも、ある程度は常に財源の余裕が欲しい。

もしくはカタパルトやカノン砲といった砲兵で接近する敵ユニットを撃破する方法もある(アクティヴディフェンス)。

火薬を持っていないのにフリゲートや装甲艦、マスケット銃士やカノン砲で攻撃されている場合は絶望的である。

そういう場合は前線の都市を諦めつつ、占領された都市から外交官で科学を盗んで撤退戦を行うもの…だが、経験が浅いうちは難しい。

他民族に攻撃を加えるときは

各ユニットのスペックを把握し、戦術・戦闘のページを参考にしつつ、確実に攻撃しよう。

ここで詳細に解説すると楽しみを奪うことになるだろうから、自重しておく。

頑張ってください。

AIって弱いなと感じたあなたに

- AIのレベルを上げる

- 不思議を建設しない・開拓者解散・1都市のみなど、自分で縛りを設けてみる

- 何人かのAIをチームにする

- オンラインゲームに参加する