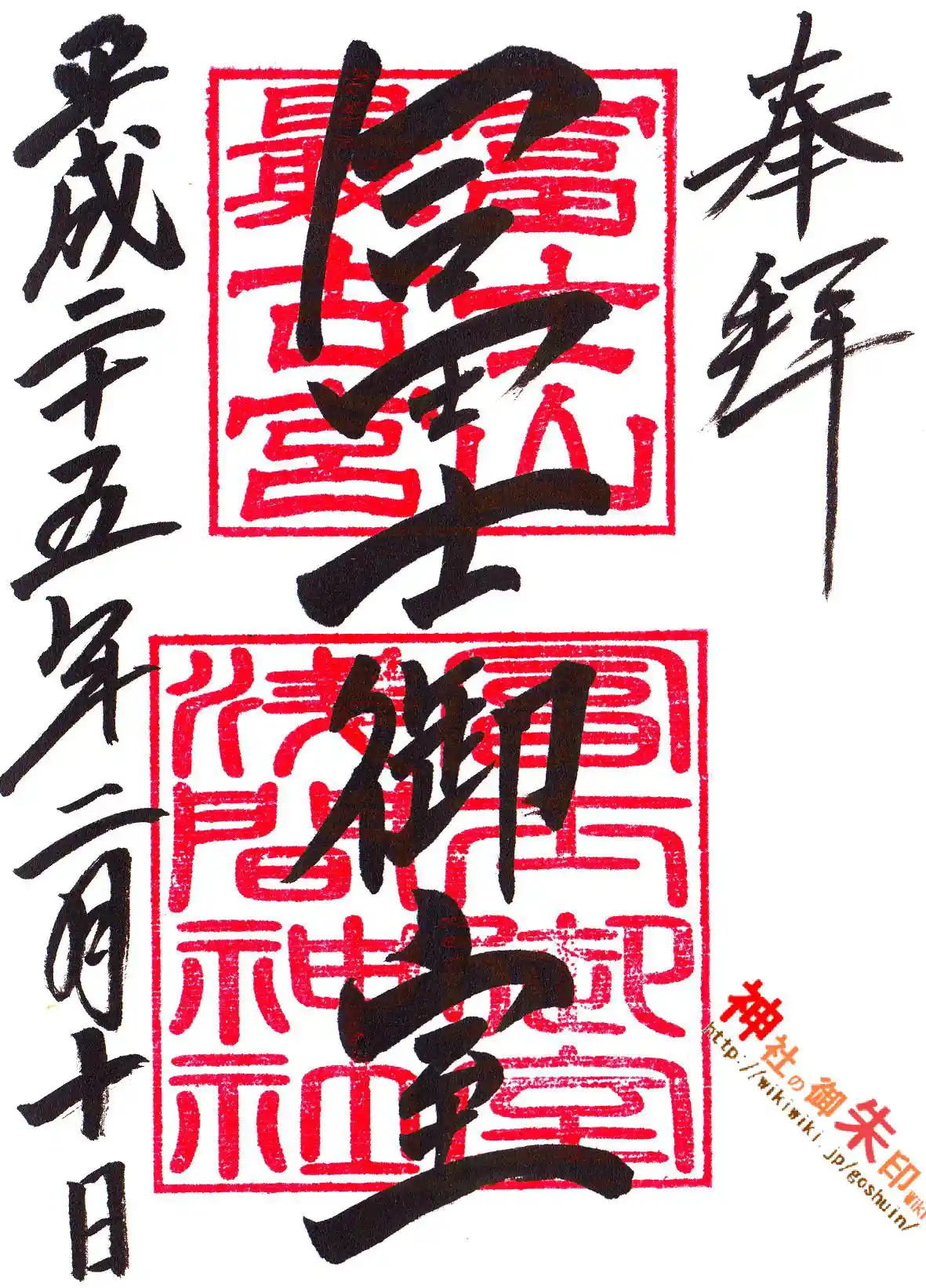

【本宮】

富士山最古の社。

六六九年(文武天皇の御世)藤原義忠公が霊山富士二合目へ奉斎。

七七二年(養老四年)雨屋建立。

八〇七年(大同二年)に坂上田村麿卿が蝦夷征伐の御礼として社殿を創建。

噴火のための数次にわたる炎上と、自然条件厳しい場所のために腐朽激しく、

そのつど皇室及び、武田家をはじめとした有力な武将等により再興が重ねられてきた。

現在の建物は、一六一二年(慶長十七年)に徳川家の臣で当時当地方の領主鳥居成次が造営、

その後四回の大改修を経たものを、永久保存のため昭和四十九年に現在地に奉祀したものである。

構造は、一間社入母屋造り、向拝唐破風造り、屋根は檜皮葺形銅板葺きで桃山時代の特徴をもった

すぐれた建造物である。昭和四十六年別表社に列せられる。

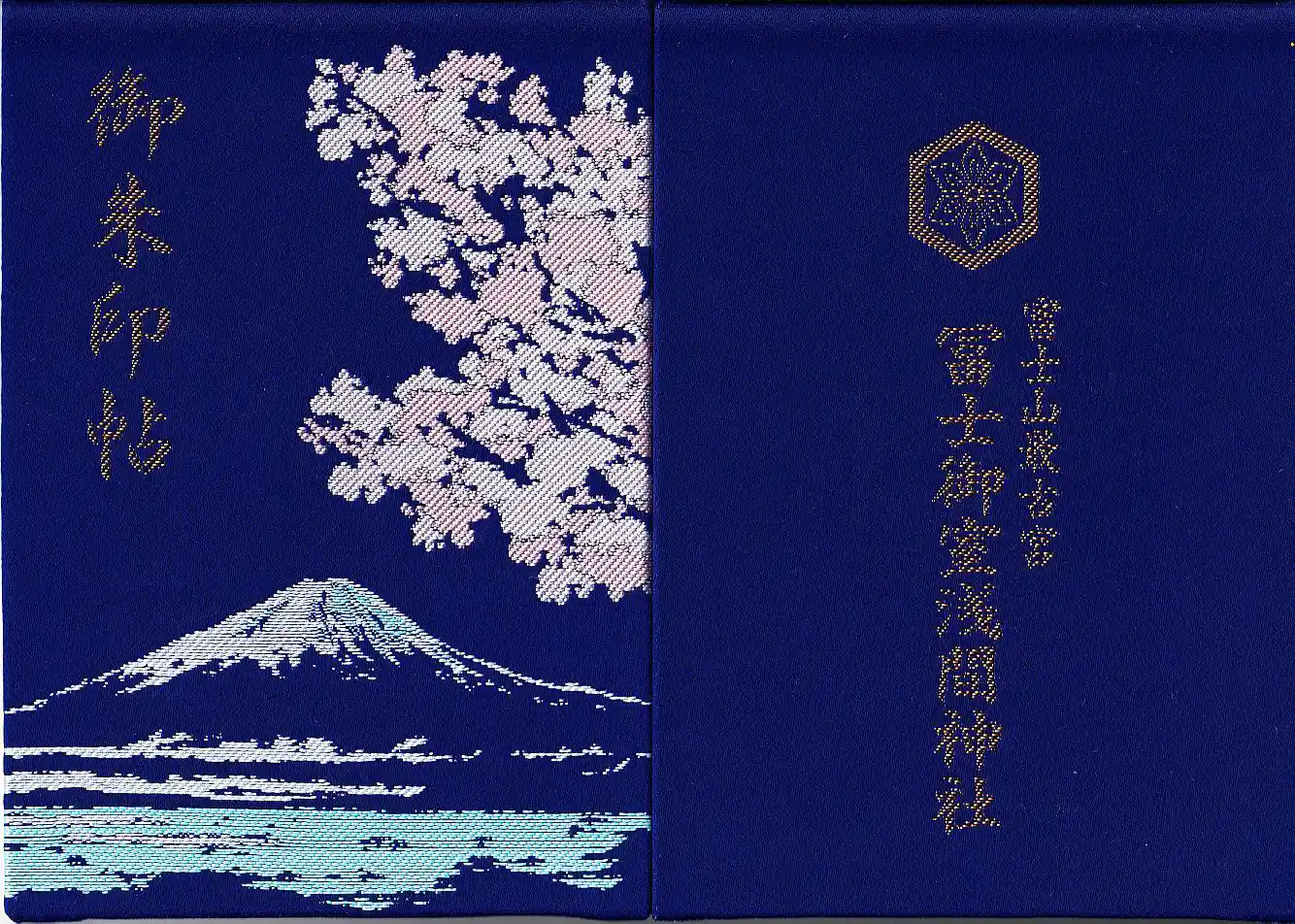

【里宮】

九五八年(天徳二年)村上天皇が、崇敬者の礼拝儀礼の便を図るため、老松繁る現在の場所へ建立。

以来武田家、小山田家、徳川家から厚い信仰や手厚い庇護を受けて来た。

現在の建物は、明治二十二年の再建。河口湖に面し、喧噪と離れた静寂の中で、歴史の風を感じられる。

この記事では里宮についてのみ書きます。

河口湖畔の南岸、湖に浮かぶ無人島・鵜の島が見える場所にあります。

最近では湖面の水位が下がったので、近くの八木崎から六角堂まで歩いて渡れるようになったことで有名になりました。

文武天皇3年(699年)に藤原義忠によって創建されたと伝えられる古社です。

天徳2年(958年)に村上天皇により河口湖の南岸に里宮が創建されました。

現在の社殿は明治22年に再建されたのが中心ですが、本殿は、慶長17年(1612年)に鳥居成次により建てられたものです。

富士山最古の社として、二合目に本宮は営まれてきましたが、自然条件厳しい場所のための不朽激しく、

昭和49年に里宮である現在地へ社殿を奉遷しました。桃山時代の特徴を残す絢爛豪華なものです。

甲斐国の歴史を知る上で重要な『勝山記』や、武田・北条・今川三国同盟の時に武田晴信(後の信玄)公が認めた安産祈願文など

貴重な宝物を所有しています。信玄公との関係が深い神社のようですね。