あらすじは東方Wiki からお借りしました

からお借りしました

冒頭文

考える葦が考えることを止めたのならば、地上は確かに穢れの少ない草原になるだろう。

月の民はそれを願うのか

第一話 『賢者の追憶』

【あらすじ】

永琳の一人称。

地上と満月を行き来するための『月の羽衣』が落ちてくるのを目撃。

霊夢とてゐの話から、月の兎が地上にやってきたのだと確信する。

鈴仙に月の兎と交信させて情報を得たところ、月の兎のあいだでは

地上からの侵入者の噂と、その侵入者に協力しているスパイ兎の噂でもちきりだった。

侵入者は輝夜と永琳、スパイは鈴仙という事にされているらしい。

永琳は神社にいる月の兎に接触の価値ありと判断する。

また、事件に自分達を巻き込んだ黒幕を捕まえてやろうと決心するのだった。

【重要箇所の引用】

その団子には私の指示により様々な薬が混ぜられている。その薬には二つの意味がある。月の兎が搗いている物は、今ではお餅と言われているが本来は薬であるという事と、もう一つは兎達が団子を摘み食いする事を想定したという事である。団子に兎を興奮させる薬が入っている為、予定通り兎が摘み食いをすれば祭は 弥が上にも盛り上がるのである。

永遠亭は特殊な建物であった。人間に見つからない限り、歴史が進まない仕掛けがしてあった。

姫の永遠を操る能力と私の智慧の結晶である。歴史が進まないというのは、

歴史になるような事件が何も起きないという事である。

そんなある日、一匹の白い服を着た妖怪兎が迷い込んできて自体は一変する。

その妖怪兎が何故この永遠亭に入る事ができたのか未だに分からないが、それが永遠亭に住み始めてから

初めての歴史だった。妖怪兎は自分はこの迷いの竹林の持ち主であると言い、

私たちが隠れ住んでいる事をずっと前から知っていたらしい。私が警戒していると、

別に敵になるつもりはない、兎達に智慧を授けてくれるのなら

人間を寄せ付けないようにしてあげましょう、と言ったのだ。

その妖怪兎は因幡てゐと名乗り、今では永遠亭に住み着いている。

てゐは只の妖怪兎ではない事は明らかであった。地上の兎はてゐの言うことなら何でも聞いた。

本人を見ていると何の威厳も感じられないが、大量の兎を操る姿はどことなく仙人を思わせる。

月の羽衣とは、満月と地上を繋ぐ一種の乗り物である。しばしば天女の羽衣と混同される事もあるが、

天女の羽衣は反物質の布であるのに対し、月の羽衣は月の光を編み込んだ波で出来ている

ゼロ質量の布である。この二つは全くの別物である。

今一緒に暮らしている輝夜姫以外にも、二人のお姫様姉妹を小さい頃から教育していた。

二人の姫は私の遠い親族である。人間風に言えば私から見て又甥の嫁、及び又甥夫婦の夫婦の息子の嫁、

という何とも遠い縁だったが、私は二人の教育係として様々な事を教えた。

姉は天性の幸運で富に恵まれ何不自由なく暮らし、妹のお姫様は非常に頭が切れ、

私の言うことを何でも吸収していった。

私はいずれこの二人に月の使者を任せる事になるであろうと考えていた。

蓬莱の薬を使うと人間と同じ穢れが生じてしまう。

私は輝夜が月の都に戻ったとしてもまともな生活が出来ないことを知っていた。

そう言えば月の使者として輝夜をお迎えに行く前日、

二人の姫に月の使者の後任をお願いしていた。あれから、千年以上は優に過ぎている、

姫達は何も言わずに置いてきた事を怒っているのだろうか。

この巫女(霊夢)は何処に行っても、まず怒りから出た言葉で会話を始めようとするのである。

てゐは少し考えて「……天石門別命(あめのいわとわけのみこと)。懐かしい神様が見えた」

と言って廊下を走って行ってしまった。

鈴仙の話では「月の都はまた大きな争乱が起き始めているらしい」からである。

鈴仙もその昔、地上に逃げてきた時は月の羽衣を使用したらしい。

その羽衣は今でも永遠亭に仕舞ってあるが、もう月に行くことはないと決めて封印してある。

月と地上を行き来する手段は沢山あるが、月の羽衣はその手段の中では非常に原始的で時間もかかる。

主に月の兎達が利用する手段である。

「それで、この前の鈴仙の話だと『新しい勢力が月を支配しようとしている』と言っていたわね。

その勢力について、何でもよいから詳細や首謀者の名前を聞き出して欲しいの」

「お安いご用です。もっとも、兎に分かる程度の話しか知り得ませんが」

兎は嘘、噂、ゴシップの様な物は大好きであり、いまいち話に信憑性がない。

だが、火のない所に煙は立たぬ、噂から真実を推測することは容易である。

さて、月を支配しようとする新たな勢力とは一体何なのだろうか。

もし、その勢力が前回の月面戦争のように外の人間であれば特に問題はない。

その昔、人間は月面に旗を立てて、月を自分たちの物だといった時代があった。

人間は自分の科学力を盲信していて、月ですら自分の物だと思ったのだろう。

しかし、蓋を開けてみると月の都の科学力とは雲泥の差であった。

月に月面をつくると豪語していた人間も、基地どころか建造物を造るような段階まで至らずに

逃げ帰ってきたのだ。人間の惨敗だった。外の世界では、

月面着陸は大成功のように報道されているが、惨敗だったときは報道されていない。

最初の月面到達以来、人間は負け続きだったのでそれ以降月面には行っていないことになっている。

本当は、何度も月に行っては月面基地開発に失敗している事を、月と通じている私たちは知っていた。

人間は大して成長していない。むしろ退化している位である。

再び月を侵略開始しようと、月の都にとって大した恐怖ではないだろう。

「輝夜は自分が逃亡者だという自覚が足りない。

月の使者に見つかったら今度はただじゃ済まされないはずよ。用心するに越したことはない」

「もし、鈴仙(うどんげ)が月の使者に私たちを引き渡そうとする兎だったらとか考えなかったの?」

考えない訳がない。今回もそれを考えて用心しているのだから。

「もし私に逆らうようだったら、兎一匹位私の手でどうとでも……」

うどん「簡単に言うと、『地上からの侵略者』の痕跡が見つかって大騒ぎだそうです」

「地上からの侵略者?」私は、月の内部分裂だと思っていたのだが…また外の人間の仕業なのだろうか。

(中略)

「その侵略者側に協力している月の兎がいるという噂があって、

兎が次々と不当な裁判にかけられているらしいのです」

(中略)

「なるほどね。今の話で、神社にいる月の兎の正体が判明したわね」

「え?なんでですか?」

「スパイ扱いされて拷問を受けていた兎か、本当にスパイ兎なのか、どっちかでしょう。

だとすると、会ってみる価値はあるかも知れないわね……」

「ここは見つかりません。てゐが月の使者を寄せ付けないようにしてくれているのですから。

それに、月の使者に私の味方がいます」鈴仙は驚いた顔をして「味方……ですか?」と言った。

「そうです。恐らく今は月の使者のリーダーをやっている筈です」

といったものの正直、味方になってくれるのか心配だった。

私は手紙を書いた。書き手が八意永琳であることを証明するために

二人のお姫様の小さな頃の思い出話から書いた。途中で誰かに読まれたり

改竄されることを恐れて量子印をつけた。量子印は、量子の特性により

中身を読んだ人の数が分かる特別な印鑑である。これを発明したのは私である。

未だ私にしか作れないので、これも本人証明になる。

その他にも二重三重に仕掛けを施し、最後に薬草で封をした。

いつの間にか月面戦争に巻き込まれていることを考え、

私を利用している犯人をこの手で捕まえてやると心に誓ったのだった。

第二話 『三千年の玉』

【あらすじ】

輝夜の一人称。

中秋の名月の夜、兎達が例月祭を行う中、自分の過去を回想していた。

妖怪と人間が対等に暮らす今の幻想郷を彼女は居心地の良いものと感じている一方、

退屈にも感じていたことから、自分のやるべき仕事として盆栽を育て始める。

それは月より持ち込まれた優曇華の盆栽であった。

幻想郷に起こっている不穏な空気は全て永琳に安心して任せられると確信する輝夜は、

優曇華の花が咲く頃には自分の本当にやるべき事が見つかるだろうと予感するのであった。

【重要箇所の引用】

もう月の都に帰ることは出来ないが、後悔はしていない。

昔は兎に限らず、永琳にとって地上の生き物は自分の手足でしかなかった。

月の都でも月の民にとっては、兎達はただの道具でしかないのだから当然と言えば当然である。

月の民は他の生き物とは別次元と言っても過言ではない程の、高貴な存在なのだ。

それがいつ頃からか永琳は、私達月の民も地上の兎達も対等の存在として扱い始めているように思える。

妖怪と人間が対等に暮らす幻想郷の影響だろうか。でもそれが嫌というわけではない。

むしろ私にとっては特別視されるよりは居心地がよかった。

何せ幻想郷には月の民は私と永琳の二人しかいないのだから、

地上の民より優れていると思っても孤立するだけだし、地上の民がみんな道具であるのならば

道具が多すぎるからだ。

老夫婦が私をかくまってくれた理由は、月の都の監視役が定期的に富を与えていたからだと思う。

月の都の監視役は、私と同じように光る丈に黄金を隠して、

この老夫婦に私を匿ってくれたことに対する謝礼だと印象づけさせた。

いつの間にか老夫婦に感謝と愛着のような物も芽生えていたので、

老夫婦が家に匿ってくれる事は有り難かった。

そんな日々を経て、いつしか地上を月の都よりも魅力的な場所だと思うようになっていた。

その時は永遠の魔法をかけることはなく、僅かだが地上の穢れに浸食されていた影響だと思う。

ただ、その時はまだ私も自分が地上の民とは違う高貴な者だと認識していたし、

地上の民は道具としか思っていなかったのだが……ここ幻想郷はとても不思議な土地であった。

妖怪と人間が対等に暮らし、古い物も新しい物も入り混じった世界。

そこに月の民と月の都の最新技術が混じったところで、誰も驚かないのだろう。

自らを高貴な者だと言っても笑われるだけである。

私は自分の部屋に戻り、奇妙な盆栽を愛でる仕事に戻った。

例月祭といっても私はやる事がない。

いや、例月祭に限らず普段の生活でもやる事が殆ど無い。竹林の外の情報はイナバ達に伝えて貰うし、

急患や来客があったとしても永琳がすべて対応してくれる。

何もしなくて良いという正直退屈なものだった。

月の都にいた頃も同様に、やる事が何もなかった気がする。

退屈さ故に地上に憧れたものだったが、地上に降りてきて初めて分かった。

やる事が無いのは月の都や地上など環境に関係なく、私自身の問題だと。

何事も環境の所為にする心が退屈さと窮屈さを生むと言うことを。

だから私は退屈な日々を打ち破る第一歩として、盆栽を愛でることを仕事にした。

他にも月の使者は地上に降り立つとき、この優曇華の花を持ち寄る。

そしてそれを一権力者に渡すと、穢れに満ちた権力者によって美しい七色の玉が実る。

権力を持っていればいる程、美しい玉の実を付ける。

当然、権力者はその玉を権力の象徴とする。だが、地上に存在する物は必ず壊れる。

盛者必衰力ある者もいずれ必ず衰え滅びる。

その時、この優曇華の玉の枝は奪い合いの対象となるのだ。

そして地上の世の平和は乱れ、戦乱の世へ変化する。つまり優曇華は、

月の民が地上に戦乱をもたらすためにも利用されている植物である。

何故戦争をもたらす必要があったのかは、人間の歴史を見れば容易に判る。

人間の歴史と成長は、すべて戦争の歴史と成長なのだから。争い毎がなければ何も成長しない。

現状に満足した時点で人間は生きるのを諦めてしまうだろう。月の民は地上の民のことを思って、

日々暮らしているのだ。地上の民の歴史は月の民が作っていた歴史に他ならない。

永琳は地上で医者を開業した。今や、

里の医者では治せない病気を患ったら永遠亭に行けと言われるほどの名医である

昔の永琳では考えられない出来事だった。

地上の民は手足でしかないと考えていた人物が、今では地上の民を助ける手足でもあるのだから。

病院を始めた理由は、永琳曰く「これからは地上の民として暮らすのですから、

地上の民の努めを怠ってはいけません。お互い他人のために働く事が地上の民の勤めなのです」

という事らしい。

つまり、働かざる者食うべからずという事だろう。

私には何となく理解できる。わたしを匿った老夫婦も、なまじ月の都から財宝を頂いたが為に、

平穏な暮らしを奪われてしまったのだ。地上の民は自分の働き以上の見返りは期待してはいけない。

必ず不幸になるからである。

ただ、理解できるのだがまだ実践できていない。私に限らず、

幻想郷にはその地上の勤めを果たしていない者が多い気がする。

そんな悩みを永琳に打ち明けると「輝夜は自分のやりたいことだけすればいいのよ。

もしやりたいことがなければ、やりたいことを探す事を仕事にしなさい」とはぐらかされる

(小説二話)

二月前、月の都では永琳をはじめとする反逆群が月に攻めてくるという噂が出てきたかと思うと、

神社には逃亡してきた月の兎が降りてきたりと不思議な出来事が続いた。

その前から、月の都では内乱の兆しが見えていたとも聞いていたし、

何ものかが月の都で暴れようとしているのは間違いなかった。

永琳は私なんかよりずっと長く生きている。

病院を始めた理由は、永琳曰く「これからは地上の民として暮らすのですから、

地上の民の勤めを怠ってはいけません。お互い他人の為に働く事が地上の民の勤めなのです」

という事らしい。つまり、働かざる者食うべからずという事だろう。

私には何となく理解できる。私を匿った老夫婦も、なまじ月の都から財宝を頂いたが為に、

平穏な暮らしを奪われてしまったのだ。地上の民は自分の働き以上の見返りは期待してはいけない。

必ず不幸になるからである。

ただ、理解できるのだがまだ実践できていない。私に限らず、幻想郷にはその地上の民の勤めを

果たしていない者が多い気がする。そんな悩みを永琳に打ち明けると

「輝夜は自分のやりたい事だけすればいいのよ。もしやりたい事がなければ、

やりたい事を探す事を仕事にしなさい」とはぐらかされる。

第三話 『浄土の竜宮城』

【あらすじ】

豊姫の一人称。

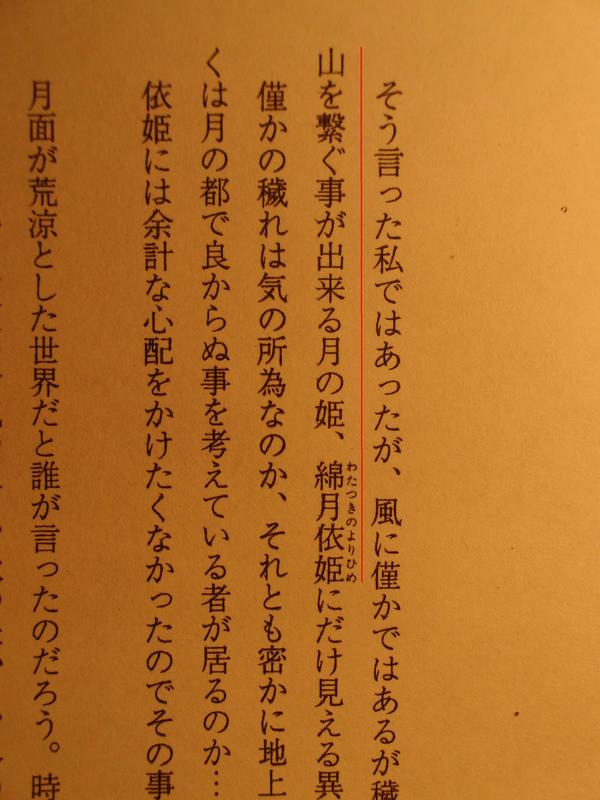

月面上、静かの海を見つめる彼女は、月の風に僅かな穢れが含まれていることを感じ取っていた。

綿月姉妹は、穢れを持ってしまったために地上へ落とされた罪人を監視する役目を担っていた。

だがその立場から、現在月の兎達の間で流れているスパイの噂による疑惑の目が向けられてもいる。

依姫に声を掛けられ、地上から誰かが攻めてくるという永琳の手紙から1000年前の出来事を回想する。

綿月姉妹が海を見つめていると、不意に上空に鴉(紫の放った式神)が飛来する。

機械的な動きで月の都の結界を抜けるための決められたルートを辿っている事から、

非常事態と判断した姉は進路を先回りし、賢者の海で待ち構える。

豊姫の能力により周りの空間を大気の存在しない表の月と入れ替え、鴉を撃退したのであった。

【重要箇所の引用】

我が綿月家は地上の監察を担っているので、うちで飼っている兎は月の使者であり、

いざとなれば地上の者とも戦えるように鍛えられている……筈である。

月の都は完成された高度な都市であった。物質的、技術的な豊かさはとうの昔に満たされており、

精神的な豊かさを高める事が最も重要であるとされていた。

勿論それは月の民にとっての話であり、月の兎はその為に働かなければいけないのだが。

ただ、それを実現するために必要な事は、穢れた者の存在のことを決して認めないことだった。

万が一月の民が穢れを負ってしまうと地上に落とされる。

月にとって地上は大きな監獄であった。そして地上に落とされた罪人を監視するのが私たち、

綿月姉妹の仕事である。

私はどんな噂であれ否定するより利用する方がいいと考えている。

「噂は真実でも虚偽でも構わない。おそらくは虚偽のものばかりだと思うけど…

でも、噂が流れているという事だけは誰が見ても真実なの。私達はその上で行動を選べば良いだけの話。

噂は利用できるのよ」

海で生まれた生命は、生き残りを賭けた長い闘いの末に海は穢れ、そして勝者だけが穢れ無き地上に進出した。陸上ではさらに壮絶な域の頃を賭けた闘いが繰り広げられた。ある者は肉体を強化し弱者を食糧にした。またある者は数を増やし食べられながらも子孫を増やした。陸上を離れ空に穢れのない世界を求める者も居た。地上を諦め再び海に戻る者も居た。勝者はほんの僅かであり、数多くは戦いに敗れ全滅した。

生命の歴史は戦いの歴史である。常に勝者を中心に歴史は進む。そんな血塗られた世界だから地上は穢れる一方だった。生き物は本来いつまでも生きることができるのだが、穢れが生き物に寿命を与えた。生命の寿命は短くなる一方だった。現在、地上は百年以上生きる事の出来る生き物が殆ど居ない世界になってしまった。

しかし穢れが与える寿命の存在に気付いた賢者がいた。その賢者は満月が夜の月に映るのを見て、穢れた地上を離れることを決意したという。海から地上へ、地上から海へ移り住むかの様に、賢者は地上から月に移り住んだのだ。その方が月の都の開祖であり、夜と月の都の王、月夜見様である。

月夜見様は自分の親族で信頼のおける者をつれて月に移り住んだ。月は全く穢れて居なかった。その結果、月に移り住んだ生き物は寿命を捨てた。寿命がなくなるということは、生きても死んでもいないという意味である。それは月とは穢れのない浄土、つまり死後の世界と同じだったのかも知れない。

勿論、月の民も月の兎も不老不死ではない為、事故や戦いによって死ぬことはあるだろう。そうでなくても月の宮都に住んでいる民も、僅かにだが穢れを持っている。私達だって何れ寿命で死ぬ運命にあるのかも知れない。

私達の師匠は月夜見様よりも長く生きている。月夜見様が月に移り住んで都を建てる時に最も頼りにしたのが、私達の師匠────八意様である。

"量子的に物事を見た場合、起こりえる事象は必ず起こります。なぜなら量子の世界では確率的に事象が決まるのに、その情報を完全に捉える事が出来ないからです。結果を求められない確率で起こる事象とは、いかなる低い確率であろうと0ではない限り存在する事象なのです。この世は量子から出来ている以上、地上から月に生き物が偶然紛れ込むなんて珍しいことではありません。それに私達だってそうやって地上から月に移り住んだのですから"

私はいち早く八意様の教えを理解し、今では地上と月を結びつけ、自由に行き来できる数少ない能力者である。

月の民は昔から世界が可能性で出来ている事、どんな事でも起こりえることに気付いていた。だからこそ、地上から月に移動することが出来たのだ。

余談になるが現在の地上の人間の科学力の発展はめざましく、数十年前からミクロの世界は可能性で出来ていることに気付いているという。その事実は月夜見様を驚愕させた。なぜなら月の民が一番恐れている事は、地上の人間が月に来ることだからである。今のところ、表の月に原始的なロケットを飛ばす程度で済んでいるが、油断は出来ないだろう。

八意様は即断で"そのような人間は亡き者にするのが一番です…(略)

だが、八意様は間違ったことを言わないのである。

私達は絶対の信頼を置いていた。だからその案を採用する事にした。

三百年後の地上に送り返すためには、まず彼を人工冬眠(コールドスリープ)させる必要があった。

私達は千五百年以上前の当時の最先端の医療技術であった人工冬眠を施し、

そのまま三百年ほど眠らせた後地上に返すことにした。

偶然神隠しにあった水江浦嶋子。

彼は神様の仲間入りを果たし、それと同時に蓬莱国──月の都信仰も確固たるものとし、

地上の権力者に蓬莱の民の威厳を知らしめたのである。

お師匠様にはこうなる未来が見えていたのだろうか。愚かな疑問である。

当然見えていたのだろう。でなければ、三百年余り眠らせた人工冬眠も老いてしまう玉匣も、

ただの戯れとなってしまう。お師匠様は厳しそうに見えて、一番優しかったのである。

レイセンとは先の戦争が始まる前に逃げ出した兎である。レイセンは能力的には高かった。

簡単に姿を消し、人の心を乱すことが出来た。だが、性格は臆病で自分勝手であった。

手紙の内容は月の都を守るためのものであった。"もはや月の都には戻る事が出来ないし、こうして連絡を取ることも私達に迷惑を掛けることになるので余り本意ではないが、地上の者で何やら良からぬ事を企んでいる輩がいることをどうしても伝えたかった。直接連絡を取るのは危険だと思ったので、偶然居合わせた玉兎を利用した事は許して欲しい"との事だった。

「お姉様、鴉は太陽の化身です。月夜見様のお姉様の使いかも知れませんよ」(中略)あの鴉が太陽の化身ならば、その足は三本で瞳は赤でなければならない!

鴉は晴れの海を越え、雨の海を越え、嵐の大洋へと飛び続けた。

(中略)鴉はスピードを一切落とさずに嵐の大洋を越えた。

海の上で暫く待っていると鴉は生物とは思えないほど、私の頭上に正確に飛んできた。

「穢土に生まれ、悪心に操られし穢身、お前の浄土はここではない!」

私が両手を広げると足元の海が次第に水分を失い、乾いた大地が姿を現し始めた。

草木の生えていない荒涼とした山、人間の月面探査の残骸、黒い空。そして空気のない世界。

荒涼とした表の月──これこそ地上の人間が追い求めた月の姿である。何と醜い、寂しい世界なのだろう。

大気と重力を失った鴉は、飛ぶ力を失い回転しながらゆっくり墜落し、口から泡を吹いた。そして間もなく息絶えた。呼吸が出来ずに窒息死したのだ。

私は海と山を繋ぐ事が出来る。表の月と裏の月を結ぶ事もできる数少ない者の一人である。

鴉が完全に動かなくなった事を確認すると、再び海は水を湛え、豊かな大地が姿を現した。

依「昔って……。もしかして八意様が裏切って地上にお隠れになられた時の話ですか?」

豊「ううんもっと前。依姫は覚えていないかな?」

依「もっと昔って、千年以上前の話? さすがに簡単には思い出せないですが…」

豊「私は千五百年以上前の話でも思い出せますよ。ほら、地上の人間が静の海から亀に乗って現れたのを」

(中略)

依「千五百年以上前? 地上の人間が現れた事? 亀に乗ってって、えーと…」

豊「だいぶ前の話だからね。水江浦島子がうちに来たのも、お師匠様が地上に降りるよりずっと前…」

それはもう千五百年以上昔の話であるが、水江浦島子と名乗る人物が水に映った青い星から

出てきたことがあった。神隠しにあった大抵の人間はすぐにパニック状態になり、自分の理解できる世界に帰りたがるものである。だから見つけ次第私の力ですぐに帰してやることにしていた。

だが、彼は違った。栄華を極めた月の都を観るなり地上に帰ることも忘れ、

もう少しここにいたいと言い始めた。彼はもしかしたらアタマが少し弱かったのかも知れない。

ただ私も地上の人間に興味があったので、八意様には内緒でうちの屋敷で匿うことにした。

(中略)

(浦島は)ようやく辿り着いた月の都を海の向こうの国だと勘違いしていた。

海の向こうの国─実際は月の都だったのだが、それを蓬莱国だと思い込んでいたのだ。

私はそれは違うと訂正した。``お前が今居る場所は蓬莱国などではなく海底に存在する『竜宮城』である``と

嘘を教えた。誤植の亀は迷子になっていた私のペットであり、探していたら貴方が背中に捕まっていたという事にした。嘘を教えたのは地上の人間が月の都への興味を持ち、権力者が月の都を目指すことを恐れたからだ。今思うとこの判断は間違っていたと思う、そのマチガイは後に八意様の手で修正されることとなる。

依「水江浦島子? ああ、確かにそんな人間もいたわね。確か、釣り好きな彼もめでたく神になったんでしたっけ?」

彼は三年経って、ようやく家が恋しくなったと言い始めたのだ。普通の人間なら数時間で思いそうな感情を覚えるまで随分と時間がかかったものだ。

「そうよ、その人間よ。今では彼は筒川大明神だわ。一回の平凡な漁師が出世したものね」

私としても帰りたいという人間を帰さない理由はない。そもそも黙って月の都に穢れのある人間を入れていたのだから、ばれる前に帰したほうがよい。だが一つ気がかりなことがあった。彼を地上に帰して三年間も何処に行っていたのかを問われれば、彼はここで過ごした経験を語るだろう。そうすれば竜宮城─月の都に興味を持つ者が出てくるかも知れない。それは月の都のピンチを招きかねないのでは無いか。

私は八意に全てを打ち明け、そしてどうすればいいかを相談した。意外にも八意様は人間を匿っていた事に関しては何も怒りはしなかった。八意様は即断で``そのような人間は亡き者にするのが一番です。海に出てから三年も姿が見えなければ、地上では死んだ人間として扱われているでしょう。大体、地上から来た生き物を興味半分で匿うからそのような事態に陥ってしまうのですが…``と言った。

依「そうそう、筒川大明神ね。あんな罪深き凡庸な人間を神として祀っているなんて、私達から観たら滑稽ですけどね」

豊「八意様は即断で殺せって仰ってたけど、流石にそれは可哀想だしねぇ」

私は流石に自分が匿った所為という事もあり、とても殺す気にはなれなかった。妹も同様であり、やはり殺す気にはなれなかった。

仕方がなくそれ以外の方法はないのですかと聞いてみた。そうすると八意様は微笑んで``勿論ありますよ。貴方たちは優しいのね``と言って、別の案から最善のものを教えてくれた。

別の案とは、『水江浦島子を覚えている人間が存在しない時代に送り返す』という物である。つまり、竜宮城と地上では時間の流れが百倍近く違うと言うことにし、三百年後の地上へ送り返すという物だった。

当時の私達は何故その案が最善なのかはよく判っていなかった。自分の事を知っている人間が誰もいない世界に送り返されたら、人間は途方に暮れるだろうし、竜宮城のことを皆に言いふらすことには変わりないのではないか。だが、八意様は間違ったことを言わないのである。私達は絶対の信頼を置いていた。だからその案を採用することにした。(小説三話)

彼は砂浜に着いたときから何か違和感を感じていた。白い砂、松の木、青い空、漁をしていた頃と何一つ変わらぬはずなのに、海風に違和感を覚えた。不安になった浦島子は自分の家に戻ったが、家があるはずの場所には何もなく草が生えていた。さらに知人の家を訪ねても、そこに住んでいる者には見覚えはなく、それどころか村の誰一人、浦島子の事を知っている人はいなかった。彼はあまりの絶望に悲嘆した。

(中略)

物語はそこで終わらない。八意様は地上にお隠れになる前に、浦島子に手土産として「玉くしげ」を渡せと言っていたのだ。さらに彼には``この玉くしげは地上での生活に困ったら開けなさい、しかし再び竜宮城に期待のであれば決して開けてはいけません``と伝えろと言われていた。あの玉くしげに何が入っていたのだろうか。八意様の居ない今となっては、確かめる手段も中身を再現することも出来ない。

どうやら浦島子は地上に降りてからすぐに玉くしげを開けてしまったようだ。自分を覚えている人が誰もいない世界に余程絶望したのだろう。泣き叫びながら玉くしげを開けた。しかし不幸はまだ終わらなかった。玉くしげを開けた彼の肉体はみるみる間に若狭を失い、そこに歩くこともままならない老体が残された。その玉くしげは

肉体を老いさせる何かがつまっていたのだ。

しかし、老人となったことが幸いした。三百年前の話を知っている老人は、村では生き神様のような扱いを受けるようになった。彼の不思議な話は神の世界の話と信じられ村では伝説となった。当時の人間には彼ほど老いられるまで生きられることは少なく、また文字も読めなかったため、話が出来る老人は持て囃されたのだ。浦島子が若い姿のままだったら、ただの与太話と思われただろう。

さらに浦島子の伝説は時の天皇、淳和天皇の耳にまで届いたのだ。淳和天皇は浦島この竜宮城の話を聞き、それこそが常世の国─蓬莱国であると予想し、非常に関心を持った。蓬莱国は不老不死の国であり、当時の権力者は誰しもが疑うように探していた。ただ、伝説は既に陳腐化し始め蓬莱国の存在は疑われ始めていたから、浦島この存在は天皇を大いに喜ばせたのだ。

淳和天皇の予想は的を射ていたが時は既に遅かった。浦島子は一歩も動けぬほど老いており、天皇の遣いが到着してまもなく息を引き取ったのだ。

天皇は水江浦島子に蓬莱国から帰還した数少ない人間という威徳を認め、彼のために神社を造らせ、さらに彼に筒川大明神という神号を贈った。

偶然神隠しに遭った水江浦島子。彼は神様の仲間入りを果たし、それと同時に蓬莱国─月の都信仰も確固たるものとし、地上の権力者に蓬莱の民の威厳を知らしめたのである。

お師匠様にはこうなる未来が見えていたのだろうか。愚かな疑問である。

当然見えていたのだろう。でなければ、三百年余り眠らせた人工冬眠も老いてしまう玉匣も、

ただの戯れとなってしまう。お師匠様は厳しそうに見えて、一番優しかったのである。

「今では、何百年も時を越えて未来の世界へ行くことを『ウラシマ効果』と呼ぶらしいですわ」

「神様となり、その上に未だに名前が残っているのであれば彼も幸せでしょう。ねぇ依姫…(以下略)」

(小説三話)

依「今なら…すぐに追い返すか殺すと思います。あの頃ほど私達は愚かではないですから」

豊「千五百年前のあの頃ほど優しくない…と?」

「私達は八意様が居なくなってから様々なことを学びました。」

依姫は海の方を見て言葉を続けた。

「学んだ事は、私達にはそこまで深い考えを持つ事は出来ない。思慮の浅い優しさは

人間も月の民も不幸にすると」私は少々強張った依姫の肩に手を掛けた。

豊「ならば、もうすぐ来るであろう人間が攻めてきた時、私達は追い返す事に専念すれば良いのです。」

第四話 『不尽の火』

【あらすじ】

妹紅の一人称。

吸血鬼達が月へ行くためのロケットを完成させた事実は、わずかとはいえ彼女を動揺させた。

妖怪の山が上げる煙を見ては、数年前に友人の上白沢慧音に相談したことを思い出し、

その回想からさらに1300年前の出来事を思い起こしていた。

蓬莱の薬を運ぶ岩笠一行、富士山の木花咲耶姫、兵士達が全滅した原因不明の惨事、

そして、急斜面で岩笠を蹴り飛ばして薬を強奪した自身の所業。

満月の夜、昔を思って寝ていた妹紅は、吸血鬼のロケットが空に描く一筋の光を見たことで

大きな不安に駆られ、永遠亭に向かい走り出した。

今彼女が一番恐れること、それは、宿敵である輝夜が月に帰ってしまうことだったのだ。

しかし、輝夜が自分たちを「永遠に地上の民」と称したことを聞いて安心する。

妹紅は、不死を司る石長姫がいるという妖怪の山に登ることを決意する。

【重要箇所の引用】

「さあ、ここまで来ればもう迷わないだろう。このまま真っ直ぐ進めば里に着くはずだ」

私が護衛した迷い人は安堵の表情を浮かべ何度も礼をすると小走りで去っていった。

迷いの竹林は地名の通り道に迷う人間が多い。目印になる物が少ないのと、

ここに住む妖精の悪戯が絶えない為だ。にもかかわらず、里の人間はよく竹林に足を踏み入れる。

筍や茸、兎などの食材が豊富な為だろう。

私はこの辺の妖精に顔が利くので、道に迷わされたりする事は無い。

だから道に迷った人間を見つけると里に帰るまで送るようにしている。

この辺は飢えた妖怪も多いし、迷い人の亡骸を見たくないからでもある。

「咲耶姫なら知っている。いや、知っているなんてもんじゃない。私はあの時――」

今の境遇に陥った原因となった山を思い出した。

「――あの時、彼奴さえいなければ!」

(略)

咲耶姫の名前を聞いて封印された記憶が脳裏に蘇る。

私が不死になる原因となった、我が人生で最もセンセーショナルな出来事である。

「あの時、咲耶姫さえ出てこなければあの男を殺す事も、あの薬を飲む事も無かったのに――」

私は迷いの森の中にある小さな隠れ家に戻っていた。

不死になってからもう千三百年くらい経つのだろうか

不死になってから最初の三百年は人間に嫌われ、身を隠さないと自分にも周りにも迷惑を掛けるという

悲しいものだった。

次の三百年はこの世を恨み、妖怪だろうが何だろうが見つけ次第退治することで

薄っぺらな自己を保つことが出来た。

その次の三百年はその辺の妖怪では物足りなくなり、何事に対してもやる気を失う退屈なものであった。

その次の三百年、ついに私は不死の宿敵と再会し殺し合うことに楽しみを見出すことが出来た。

そして今、私の存在も人間の社会に順応しつつある。

今は長く生きてきた知識と長く戦ってきた力を使い、人間の護衛を行っているのだ。

竹林に迷い込んだ人間──それは外の世界から迷い込む人間も含めてである、を竹林に棲む

妖怪の手から守る仕事を行っている。昔は決して有り得なかった人間からの感謝が、

今の私の生きる支えである。不死を恐れない人間のいる幻想郷はまさに楽園の様であった。

私には宿敵がいた。その名は蓬莱山輝夜。私の家族の人生を狂わし、身勝手な行動で多くの人間に迷惑をかけた不死の人間である。勿論、今でも宿敵である事は変わりない。今ではお互い父子という事もあり、定期的に壮絶な殺し合いを行っている。

不死になるきっかけとなった日の私は、輝夜に復讐をする為にある人物の後を付けていた。

岩笠という名前の男と思う。

その男は数名の兵士を引き連れて壷を持ち、山を登っていた。

その壷は輝夜が大切な人の為に残したという代物である。私はその壷を奪おうと企んでいた。

その壷を奪う事で少しでも溜飲が下がるのならそれで良かったのだ。

一行が登っていた山はこの国で最も高い山と言われ、一部の修験者しか登らない霊山、

今でいう富士山であった。

山はある程度登る時の高さは低くなり、次第に植物自体も無くなって岩ばかりになって行くものである。

それの意味する事は、姿を隠して尾行を続けるのが困難になるという事だった。

さらにもう一つ尾行が困難になる致命的な要因があった。それは私の体力は限界に近づいていたという事だ。

この山の麓に着くだけでも何日もかかり体力を消耗していた。

その上、この山は一人で登れるような生易しい山では無かったのだ。

兵士が背負った壷をどうやって奪えばいいのか全く判らないまま、八合ほど登った所でついに力尽き、

その場に座り込んでしまった。「あの男は私が付けてきている事にとっくに気が付いていた。座り込んだ私の

方に引き返してきて、そして疲れ果てた私に水をくれたんだ。最後は数名の兵士と共に励まし合いながら

山頂まで一緒に登ったんだ……だというのに」「貴方は何故その男を殺し、壷を奪って逃げる事になったので

しょう」そうだ、私は岩笠には何の恨みもなかったのだ。それどころか、岩登りを助けてくれた

命の恩人でもあった。壷の事だって本当はもうどうでも良かったのかも知れない。

輝夜に対する復讐もただの幼稚な意地だったのかも知れない。

私は山賊で貴方達を付けていたが、とんだ失態を見せてしまった、と言った。

壷を奪おうとしてたのだから、あながち間違いでは無いと思う。

それを聞いて兵士たちは笑っていた。どう考えても私一人では兵士一人にも敵わない様に見えたからだろう。

咲耶姫はこの世の物ならぬ美しさと、何処か火口で燃え尽きてしまいそうな儚さを携えていた。

『その壺をこの山で焼かれてしまうと、火山はますます活動を活発にし、

私の力では負えなくなってしまうでしょう。その壺は神である私の力をも上回る力を持っています。

貴方たちはその壺に入っている物がどのような物なのか理解しているのでしょうか?』

咲耶姫が『その壷に入っている物は……』と言うと、岩笠は『それは言ってはならぬ』と制止した。

「――不老不死の薬が目の前にあると言われてその場にいたみんなが動揺した。兵士が動かなかった為、

火口に壷を投げ入れる事も出来なかった。それでも岩笠は壷を燃やそうとしたのだが……

何故か火が点かなかったんだ。仕方が無く、その日は山頂で一晩越す事にし、対策を練る事になった」

もし兵士達が不老不死の薬が目の前にあるという事を知っていたら何が起こるだろうか。

恐らくその薬を奪って飲むなんて愚かな事はしないだろう。

今の貧しく苦しい生活が永遠に続くなんて以ての外だからだ。

不老不死を欲しがる者は裕福で生活に不自由しない者である。

しかし心の貧乏人にとって不老不死の薬は、それをネタに莫大な富と地位を得る事が出来る

金の成る薬なのだ。

兵士達は我こそがとその薬を奪い合い、最悪殺し合いを始めてしまうかも知れない。

こっそり偽者にすり替えられたりするかも知れない。

岩笠はそれを恐れて勅命の詳細は誰にも伝えなかったのだと言った。

「私は余りの出来事に冷静に物事を考えられなかったんだ。咲耶姫は兵士達が殺し合いをしたと言ったが、

今思えば現場の状態はそんな生易しいものではなかった。中には躰が焼け爛れたりしていた者もいた。

壮絶な戦争が起こったか、もしくは何か得体の知れない怪物の様なものに襲われた感じだった。

そんな中、私と岩笠だけ寝続けたなんて有り得ないじゃないか」

「つまり貴方は咲耶姫が兵士達を殺した、と思うのですね?」

「そう。恐らく咲耶姫が私と岩笠を残して他の兵士達を殺したんだと思う。

自分の山で不老不死の薬を捨てさせない為か、それとも誰かが飲んでしまわない様にか……。

私と岩笠を残したのはこの後の咲耶姫が私達にやって欲しい事があったからではないか」

「そうか……。では早速下山し、八ヶ岳へ向かう計画を立てよう。うちの部下が迷惑をかけて済まなかった」

岩笠が震える声でそう言うと咲耶姫は安心し、山の火口へ姿を消した。

重たい沈黙が続いた。変化の無い景色、達成感の無い登山。

私は岩笠が背負っている壷と足下の岩場を交互に見ていた。それ位しか目に入ってこなかった。

「小さな人間は魔が差すって事があるんだよね。ふと私は自分の目的を思い出したんだ。そもそも私はこの壷を奪う事が目的だった。そしてその壷は目の前にある。今なら――」

そう思ったが、岩笠には何の恨みもない。それどころか助けてくれたし感謝もしている。その男から壷を奪って逃げるなんて……。

しかし、私は咲耶姫の言ったある言葉が頭に付いて離れなかった。

その言葉は現実を非現実へと変える。

何か耳の辺りが綿のような物で覆われるような、何か小さい穴の空いた布を被って遠くを覗いているような不思議な感覚。

後先考えずに動いても永遠の時間でどうにかなりそうな魔法の言葉。

――不老不死。

「気が付いた時には、急な下り坂で岩笠の背中を思いっきり蹴飛ばしてたよ。そして壷を奪って逃げた」

不老不死の恐怖は永遠の孤独。罪の意識にさいなまれる永い現実。

「――不死になってから三百年位死ぬほど後悔したよ。まあ死ねないんだけどね。

何であんな事をしてしまったんだろうと」

『この山より北西へ向かうと八ヶ岳と呼ばれる醜い山があります。そこに私の姉が住んでいます。

姉は不死、不変を扱う神ですから、供養して貰うには丁度良いでしょう』

─夜の竹林は何か出てきそうなおどろおどろしさがあった。でも人食い狼が出ようと、怨霊が出ようと私には怖さは感じられない。私は死ぬことを恐れなくなった。私は飢える心配も必要なくなった。その私が、今、何かに怯え足早に永遠亭に向かっている。そうだ、不老不死の私が退屈しないで生きていられるのは、宿敵(あいつ)がいたからじゃないか!不老不死の恐怖は永遠の孤独。罪の意識にさいなまれる永い現実。それを共感できるのは、同じ境遇(不死)である宿敵だけだ。私が不安に思っている事、それは『宿敵が永遠にいなくなってしまう』事だ。その宿敵は千三百年前に月に帰ると言っていたことを思いだした。だから、吸血鬼が月に行くって話を聞いたときから嫌な胸騒ぎがしていたのだ。そして今日。その吸血鬼達のロケットがついに発射した。地上の生き物が月に行く、嫌月の民が月に変える手段がまた一つ増えたのだ。永遠亭の明かりが見えてきた。その明かりを確認すると、少しだけ安心した。

不死になってから三百年位死ぬほど後悔したよ。まあ死ねないんだけどね。

何であんなことしてしまったんだろうと

「富士山に住んでいた昨夜姫は、最も美しい私より高いなんて許せないと、

八ヶ岳を砕いて低い山にしてしまったのです

けーね「そして幻想郷にある霊山、妖怪の山は昨夜姫に破壊される前の八ヶ岳本来の姿、だと思われます」

永琳「…ま、何の対策を取らなくても最初から戦力差は絶対だったと思うけどね。

依姫とあの吸血鬼&三馬鹿トリオじゃ」

私はいつか妖怪の山に登ろうと思う。今は天狗や河童等の山の妖怪が占拠し、簡単には登れなくなってしまったが、あそこには不死を司る神様が居る。

そこに登り、私が不死に至った経緯を彼女に打ち明け、千三百年も登頂が遅れてしまった事、また岩笠の事を詫びようと思う。

私は何か清々しい気分で永遠亭を後にした。

第五話 『果てしなく低い地上から』

【あらすじ】

紫の一人称。

新月のロケット完成記念パーティ、三日月の月ロケット打ち上げ、

半月の紅魔館図書館への永琳侵入、そして、満月の第二次月面戦争。

地上から月を見上げる紫の発言と思考を通して半月間の経緯が紡がれ、

そして紫の行動が開始される。

湖に映った満月の境界を操作し、月世界に通じるスキマをくぐり、紫と藍は月の海に現れる。

満月の夜にたびたび月に行っていた二人には見慣れた風景であった。

月で暗躍を開始した時、藍に向かって語られ始めたのは、とある「例え話」だった。

【重要箇所の引用】

「判っていると思うけど、公転周期と同じく、

自転周期も27日と3分の1日なのですが…貴方(藍)にはその理由を調べて貰いましょう」

調べてと言ったが実際は自分で考えて欲しいと思っている。

ただ調べるだけなら式神(コンピュータ)でも出来る。

外の世界では式神に帰依して抜け殻のような人間も多くなってしまった。

私は式神に式神以上の仕事を与える事で毎日の退屈な生活を、ちょっとでも改善しようとしているのだ。

「はぁ、まあ良いですけどね。それより吸血鬼のロケットの話ですけれど…」

「気になっていたのですが紫様は何故あの吸血鬼を月に向かわせたのでしょう?」

「あら、私は吸血鬼を月に向かわせたいなんて一言も言ってないわ」

「それはそですが、止めようと思えばいつでもチャンスはありましたが、それもしませんでした。吸血鬼のロケットの肝は霊夢の力ですが、その力も紫様が修行させたもの。自分の力で月に行きたがっていた吸血鬼達に話を持ちかけて、わざわざ時間を与えてやってその間、紫様はただ見ていただけ。これでどうしてそのような事が言えましょう」

「……三日月は神の剣と言えます。あの鋭さを見ればそう呼ばれるのも頷けます。

その月を選んで弾丸(ロケット)を撃ち込むなんて粋じゃない?」

月の都には神の剣を扱う者がいる。地上には神の弾を撃つ者がいる。ただそれだけの事だ。

「藍。貴方は私の命令を聞いていればいいのです。私達は満月の日に湖に映った月から月面へ乗り込みます。その準備を怠らないように」

(言うまでもなく、私が欲しいのはそんなつまらないものではなかった。

「そう、有難うね。やっぱり式神の欠点はそこよね」

「はい?」

「調べるとすぐに答えは出てしまう」

「そうですね。紫様が私に何か別の物を調べさせたかったとは思ったのですが、私はあいにく式神なので

命令された事以外の行動は出来ないのです」

「あーあ、つまらないわ。貴方にはがっかりさせられるし。吸血鬼には月に行かれるし」

「……あと、満月まで一週間ほどですね。結局協力してくれる者は居ませんでしたねぇ」

「あら、私が嫌われているみたいな言い方ね。でも、協力者は沢山居るじゃない。ざっと数えても七、八……九人は」「そんなに居ますか? うーん…私の知らないところで何があったのでしょうか」

「貴方は天文学的な計算が出来るのに、一桁の足し算は出来ないのね」

藍「昔は最強の妖怪軍団を集めて意気揚々と攻め込んだと言ったじゃないですか。

それでも敵わなかったと言うのに、それに比べて今回の…(略)」

「地上の民は月の民には決して敵わないのよ」

藍は不思議そうな顔をした。

「え、決して敵わない…?」

「遙かに進んだ科学力、強靭な生命力、妖怪には手に負えない未知の力。地上の民は月の民には決して敵わないわ、特に月の都では」

「そ、それでは今になって何故、もう一度月に攻めようと思ったのです?おかしいじゃないですか。本当はそんな事思ってないんですよね?」

「いいえ、やはり敵うとは思っていません」

「……では、明日は何をしに行くのでしょう?」

「月の都から新しい幻想郷の住民が現れたのよ?

それなりのお返しを頂かないと。そう、住民税みたいなもんね」

「……では、明日は何をしに行くのでしょう?」

「月の都から新しい幻想郷の住民が現れたのよ?

それなりのお返しを頂かないと。そう、住民税みたいなもんね」

「はい? なんですかそれは?」

皆、好き勝手に暮らし自由を謳歌しているように見える幻想郷だが、実際住んでいる者は決して自由を約束されている訳ではない。皆の最低限の自由を確保するためには、ある程度の決まりのようなものが必要となる。それが少なからず不自由を生む。しかしその不自由は、皆の自由のためには必要な事である。

例えば、幻想郷の人間は常に妖怪に襲われる危険があるが、その恐怖を甘んじて受け入れなければならない。人を襲うことを忘れてしまうと自らの存在は危うくなってしまうから、妖怪は人を襲う。

しかし幻想郷に住む者の生活は妖怪の手によって支えられているのである。妖怪がいなければ幻想郷は崩壊してしまうのだから、人間は妖怪に対する恐怖を完全に拭おうとはしない。人間が自分を襲う妖怪をすべて退治してしまったら、その時は幻想郷は崩壊してしまうだろう。

逆のことも言える。妖怪が襲う人間がいなくなってしまったら、妖怪も自らの存在意義を失ってしまう。だから、妖怪は人間を襲うが無闇に食べたりはしない。里の人間は基本的に食べてはいけない約束なのだ。

「新しく住人となった月の民は、妖怪ではなく人間であることを選んだの。つまり、永遠亭のあの者達は人間を選んだのよ」

私は、兎を除いてね、と付け加えた。あれは人間になりすますには無理がある。

「人間…ですか? あの宇宙人一家が? うーん、私にはどう見ても人間には見えないのですが…」

「あら見た目の問題ではないわ? あの者達は妖怪のルール下には入らず、人間の社会に入ろうとしているじゃない」

薬を売って歩き病人が居れば診察する。それは人間の世界での営為であり、妖怪の社会のそれとは異なる。

「確かに、我々妖怪とはちょっと馴染めてないですね。里の人間にとっては変わった妖怪だと捉えられている様ですが…」

「しかし、幻想郷の人間の義務を果たしていない」

外の世界の人間にもいくつか義務がある。学ぶ事、働く事、そして社会に参加する事、つまり納税だ。幻想郷ではそれに妖怪との付き合い方も義務である。

「人間の義務…ですか。そう言われてみればそんな気もしますね。あの者達は妖怪を恐れないし、それどころか人間の力を強めパワーバランスを崩しかねない。ですがそれと月侵略計画と何の繋がりが…」

「さっき言ったでしょう? 私は住民税が欲しいと。人間の力を強めると言っても、怪我や病気を治したり、人間の護衛につく程度なら何て事もない。それよりは、納税の義務を果たして貰わないと、社会には参加できていない」

「…もしかして、月の都に潜入して住民税代わりに何か奪ってくるのですか? 彼の者が月の民だから」

藍は疑問の晴れた様子で私に問うた。私は珍しく自分が言ったことが理解して貰えたようで満足した。

「ええ、そういう事ですわ。月の都なんて侵略できる筈もありません。ですが、忍び込む事ぐらいは容易でしょう? 貴方にはその役目を負って貰います」

「昔は十五夜は完全な満月であった。しかし何者かの手、

恐らくは月の賢者の手によって自転周期を狂わされ、それによって公転周期は早められ、

気が付かないうちに十五夜は満月とは限らない夜になってしまった。

予想よりも早く満月が閉じてしまう様になった」

「つまり、満月を頼りに月に忍び込む妖怪を月に閉じ込める為に、月の賢者が仕掛けた罠、と言うことでしょうか?」「そう、もう遙か昔に罠を仕込まれていたというお話。憎き賢者に」

それからだった。一ヶ月を一律に三十日にする訳にいかず、地上の暦は混乱した。月の民は地上の暦などはどうでもよく、ただ十五夜と満月を完全に一致させない為だけに月の公転を狂わせたのだ。月の民にとって地上とは、見下すだけの場所でしかない。そこでの生活の利便性など、一切考える気もしなかったのだろう。

「今…私達はその月の賢者が仕掛けたという罠にまんまと嵌っている事になりませんか? 月の都に辿り着くのに時間が掛かれば、戻ってきた頃には満月ではなくなっていると思います。そしたらやはり帰れなくなってしまう。実際、月の都の結界を破るのには時間が掛かるんですよね?」

「あらいやだ、気が付かなかったわ」

「いやお願いですから巫山戯ないでくださいよ(略)」

藍は怒っている振りを見せた。何だかんだ言って、私の命令通りにしか動くことは出来ないのだから、

私を絶対的に信用するしかない。

第六話 『愚者の封書』

【あらすじ】

レイセンの一人称。

依姫と魔理沙の決闘を観戦していたレイセンは、決着後、依姫から仕事を授けられる。

レイセンが戦線を離脱して屋敷に戻り、永琳宛ての手紙を書いて賢者の海に行くと、

そこの木陰には豊姫が隠れていた。

手紙は代筆であることを意識して書いたが、豊姫からは内容が稚拙すぎると言われる。

そんな手紙を渡す役を豊姫は拒み、レイセン自身が渡しにいくように、と言う。

地上までの移動手段を問うと、とにかく隠れるように言われ、

豊姫とともに隠れて待っていると、月では見慣れない一匹の獣が現れたのだった。

【重要箇所の引用】

「ねぇ、あの星って当たっても痛くなさそうだけど……」

「痛くなくても当たればミスみたい。だから華麗にかわすのよ」

「へぇ、なら弾数が多い方が有利なんじゃない?」

「多分、同時に出せる弾数に限界があるのよ。エネルギー保存の法則だか、エントロピー増大だかなんだか知らないけど…」

依姫様はカラフルな銀河を何の問題もなくかわしていた。

まるで雨の中を泳ぐ天女のように身軽に、地上を駆ける兎のように機敏に身をこなしていた。

「流れ弾に気をつけな!」

人間が何かを叫んだと思った次の瞬間、大きな星形の物体が耳を掠めていった。風がそよぐ。遠くで見ていた時は光か熱の塊かと思っていた星だが、想像と違い質量を感じた。背筋に冷たい水が流れた。

そもそも、なぜ私がこんな殺伐とした戦いの前線にいるのだろう。(冷泉は餅つき兎)

どうやら、人間が大技を使ったが依姫様が余裕で返し、依姫様の勝利が確定したらしい。

依姫様は大きな神の鏡を掲げ、文字通り神々しく光を反射していた。

「さて、次はあの吸血鬼みたいね。ま、一番簡単に勝てそうですが……ところで貴方」

月の使者と呼ばれ、月を守り、地上を見張る防衛隊。綿月姉妹はそのリーダーであった。

私は依姫様の元で戦闘の仕方から、作法、常識など様々な事柄を学んだ。

妹の依姫様は私以外の兎の稽古も付けている。と言っても、兎の人数は十にも満たない位の少人数である。

みんな実戦の経験が浅く、強さを見ても私と大差ないと思う。

実際に戦う事は殆ど無いのだが、依姫様の稽古は厳しく、怠けていたりするときついお仕置きが待っている。

月の都が嫌った穢れとは、生きる事と死ぬ事。特に生きる事が死を招く世界が穢れた世界なのだと。生きるために競争しなければならない地上を穢れた土地、穢土と呼び、月の都を穢れの浄化された土地、浄土と呼ぶ者もいる。生も死もない世界が限りなく美しい。だが何もない世界が理想というのも違う。生きるために他人から搾取したりせず、自分たちが生み出した者だけで全ての者の生活が賄える世界が理想なのだと言う。

地上は生きることが最善であるが故に、死の匂いが強くなるのだと言う。その死の匂いが生き物に寿命をもたらす。だから地上の生き物には全て寿命があるのだと言う。

「ふぁ~あ、遅いわねぇ、私は退屈してきたわ。何かお酒でも持ってくれば良かったわ、

うちで漬けてある千年もののお酒が…」

「でも、ルール付きの決闘って何?」

「美しく相手を制した方が勝ちだそうですよ」

「へ? 美しく?」

豊姫様は何を想像したのか吹き出した。

「どうかなされました?」

「美しくって誰が判定するの? というか人間が思う美しさって何?

美人コンテストでもやってるのかしら、面白そうだわ」

「い、いや、言い方が悪かったですかね。美しさというか穢い手を使わないで戦うというか」

豊姫様は、今回の騒動の発端に疑問を感じていたという。月の都に不穏な噂が流れたのは、

依姫とは*1別の者が勝手に神々を呼び出していたからである。

しかし、正式な手順を踏まずに勝手に呼び出すことが出来るだなんて誰にでも出来ることではない。

豊姫様は海と山を同一視できる能力を持つ。その能力は月の海と地上の山を結び、

同じ場所とすることも出来るのだ。つまり大部隊を連れて一瞬にして地上に行く事が出来る数少ない

月の民である。月の使者のリーダーとして相応しい人物であった。性格はともかく。

愚痴を言い合うのはただの不満を吐き出すことではなく、本当は幸せなことだったのだろう。

風が止み、冷えた空気が凍りついた。

第七話 『半身半義』

【あらすじ】

妖夢の一人称。

妖夢は波長の違う周りの人達の思惑に流された結果、月に到達していた。

事の始まりは藍が幽々子に紅魔館の動向を監視する依頼を持ってきた時であった。

どういう訳なのか訊く妖夢に対し、幽々子はまず自分で考えるように言う。

そこで紅魔館に潜入してロケットを調べていた妖夢だったが隠れていてもバレバレ。

とりあえずパチュリーから推進力の問題に関しての情報を聞き出す。

次に問題解決のために神社へ出かける咲夜を尾行するがこれまた気づかれていた。

香霖堂を訪れた妖夢はロケットに関する資料がないか尋ねるが、

以前あったアポロ計画の資料は既に先客に買われてしまっており、

代わりにソユーズ計画の資料を入手する。

中秋の名月の日、月見団子を催促されながら妖夢は三段ロケットの構造について勉強していた。

妖夢の行動や藍を通じての紫の動向を知った幽々子は、

ロケットの推進力についての情報を霊夢へそのまま伝えるように言う。

月に至って、ロケット一行が実は羨ましかったという自分の感情に気づく。

しかしこの後も、波長の違う者達に振り回されることになるとは予期していなかった。

【重要箇所の引用】

思えばこの妖狐の訪問辺りからだった。私の周りで起こっている事が理解できなくなったのは。

私は理解できないことはすぐ訊く癖がついていた。訊くは一時の恥訊かぬは一生の恥、

と教えられてきたからである。だが、それが理解を阻害している様な気もした。

何でもかんでも誰かが教えてくれると思ってしまい、真剣に自分で考えようという気を失わせるからだ。

私がいつものように幽々子様に質問をしていると、こんな教えを頂いた事があった。

『妖夢は口を開けば、それは何ですか? どういう意味ですか?って。

その辺の喋らない幽霊の方が含蓄ある話をするわ』

『すみません。ですが、訊くは一時の恥訊かぬは一生の恥、と』

『ふふふ。妖夢、貴方は訊く事を一時の恥だと感じているの?』

『えっ?』

『恥を感じる様な質問というのは、知っていて当然なことを知らない時だけです。

そのような質問は大いにしなさい。知ったかぶりは大きな損をします』

『……』

『しかし、自分が知りたい事を訊くのは恥ではありません。恥を感じない質問は、

必ずしも答えを得られるとは限らないのです。自分が知りたいことは自分で考えなさい。

いつでも知りたいことを訊くことが出来る環境は、知りたいことを減らしてしまうものよ。

知りたいことを失った人生は、不幸以外の何物でもないわ。そう……永く生きていると特にね』

言うまでもないが、幽々子様はとうの昔に亡くなって、亡霊として冥界に留まっているのである。

しかし、幽々子様は『生きている』という表現を多用する。

私は幽々子様の言っている事をどれだけ理解できているのか自信がない。

判っていることなのに教えてくれないのは、ただ意地悪しているだけなのではないかとさえ思う。

しかし、最近は誰に訊いてもまともに教えてくれない事が増えた。もしかしたら、質問に答える事を

面倒に思っているのかもしれない。そう考えるとやはり恐縮してしまう。

「…そうですか。幽々子様は月面戦争を見たことがあるからすぐに理解できるはず、

と紫様は仰ってましたが」

藍は「紫様の言っている事と違う」とぶつくさ言いながら帰っていった。

私が考え事をしている間に、幽々子様は依頼を断ったようだ。

私には紫様が吸血鬼の監視の話を持ちかけてきた理由も、幽々子様が断った理由も判らなかった。

判らない事だらけだった。

「紫様は何故、あのような話を幽々子様に持ちかけてきたのでしょう」

何気なくそう質問してしまって後悔した。もっと自分で考えろと言われてしまうのではないか。

「聞いての通りじゃないの? 紫は困っているのよ」

「そ、そうですね」

私は決めた。ここ白玉楼の庭師、魂魄妖夢として単独で行動する事を。吸血鬼達の監視、

及び何が起きようとしているのか調べることを。勿論、誰にも訊かずに、自分で理解することを、

出来るだけ……。

「で、妖夢。何の本を読んでいるのかしら?」

「あ、幽々子様。き、今日は雨が降っていますので、少し勉学にいそしもうと」

そう言って、読んでいた本を隠した。幽々子様は監視しなくていいと言っていたのに、

私は内緒で吸血鬼達の監視を行っていたのだ。この本を読んでいることは不自然である。

「勉学! 呆れたわ。つまんないの。そんな事より、今日は中秋の名月だからお団子捏ねておいてね」

いつものことだった。幽々子様は何か判っているように見えるが、

実際はただその時の気分で行動を決めているだけなのだ。このままでは何か大変なことに

なってしまうのではないだろうか。私は意を決して、自分のしてきたことを告白した。

(中略)幽々子様は目を丸くして聞いていた。私は怒られる覚悟で報告を続けた。

理解は絶望的となった。そして、自分で考えて行動することは諦めた。

だが、月に来られたことは少しだけ嬉しかった。私が吸血鬼の監視を独自で行ったのは、

心の何処かで羨ましく思っていたのだろう。私も自分の目で月を見てみたいと。

むしろ、自分を置いて吸血鬼だけが月に行く、という事が悔しかったのかも知れない。

この時ばかりは幽々子様の自由な行動に感謝した。

しかし、その感謝したことが後悔に変わったのは、それから数刻経った後のことだった。

私は徹底的に私と波長の異なる者達に振り回されただけなのだと、強く感じたのであった。

最終話 『二つの望郷』

【あらすじ】

(前半)

三人称。

レミリア一行は地上へと送り返されるが、霊夢は一人月の都に残される。

自身にかかった嫌疑を解くため、依姫は霊夢に神降ろしをさせながら市中を行く。

霊夢の証言から、ついに事の発端を理解する綿月姉妹。

地上とは比べ物にならない居心地の良さを実感する霊夢。

ふと窓の外を見ると、庭木の下に佇む見知った幽霊の姿が。

一方、月の都に潜伏する幽々子と妖夢。

その目には、食事を楽しむ霊夢と綿月姉妹の姿が。

次回、結末。

(後半)

三人称。

魔理沙たちが日々訪れるも、その主だけが帰らぬ博麗神社。

地上に帰された霊夢は、主を失った家屋の寒さに驚く。

真冬の紅魔館で突如開催される、薄暗い海水浴に誘われる霊夢と魔理沙。

そこに、派手な水着姿の紫一行が登場。見慣れない酒瓶を取り出し宴席を開く。

紫に招かれた客、輝夜と永琳は、その余りに奇妙な光景に戸惑う。

月で起こる全てを見通していた永琳。

そんな彼女が唯一不可解に思うこと、それは主犯――八雲紫の目的だった。

プールサイドの宴席で、紫の振舞う酒に目を見開く永琳。

その味は、忘れもしない月の都の味。

不死の蓬莱人の心に、生の証として、得体の知れない恐怖が刻まれた。

『東方儚月抄 ~ Cage in Lunatic Runagate.』、完結。

【重要箇所の引用】

特に妹の綿月依姫は、神々の力をその身に宿し敵に合わせて柔軟に対応できる力を持っている。

基本的には外敵から都を守る事を生業としているが、素行の悪い兎を連れて行き、

兵士として教育することもやっている。

謀反の噂とは、月の都の転覆を謀る者が居るという不穏な噂であった。

誰が流した噂なのか判らないが、噂が出始めた頃から身の回りで不思議なことが続いていた。

まず、表の月に刺さっていた人間の旗が抜かれて、跡形もなく消えてしまった。

これは、地上から何者かが侵入してやった事を現している。

そして、月に住む神々が何者かに喚ばれ、使役されているとの事。これが出来るのは依姫くらいである。

それ以外にも綿月家が疑われるのには理由があった。綿月姉妹の役目は元々別の人間が行っていた。

その者とは月の賢者とも呼ばれた八意様である。八意様はありとあらゆる薬をつくることが出来、

信頼も厚かった。その八意様が月の都を裏切り、地上にお隠れになってしまったのである。

空席となった月の使者に急遽選ばれたのは、八意様の弟子である綿月姉妹であった。

その綿月姉妹に命じられた最初の使命とは、八意様の捜索と連れ戻すことである。

しかし、千年以上たった今もその使命は果たされていない。

その理由は、表向きには八意様の罪が晴れていない事(月の都にとって地上は監獄である為、

罪人は罪が晴れるまで地上に幽閉されるのである。つまり八意様は月に戻ってくる資格が

まだ無いと見なしている)だが、本当のところは綿月姉妹が未だ八意様の事を信頼していて、

自分の手で捕らえたくないのである。その地上の罪人との繋がりが原因なのか、

綿月姉妹は余り月の都では信頼されていない。

地上から何者かが侵入してきた痕跡、それと不可解な神々の召喚。

こういった出来事で綿月姉妹が疑われるのは当然のことであった。

「というか何か意味あるの?この踊り」

「貴方が神様を呼び出していたという事を判らせればそれで良いのです。月の都では殺生は余り好まれないから貴方を気軽に罰する訳に行かないのです。それが終わったら地上に帰って貰いますから」

「ふーん、月の都じゃ踊って神を呼ぶのねー」

霊夢は投げ込まれた小銭を拾いながら言った。気が付くと人だかりはまばらになっていた。

依姫は霊夢に「お金なんて拾わなくても良いの」とたしなめ、手を引っ張った。

──大きな東洋の屋敷の円い窓から桃の木が見えている。窓にはガラスのような物ははめ込まれていない。開けっ放しの状態なのだが、虫が入ってきたりはしない。そもそも虫のような蒙昧な生き物は月の都には存在しないのか。それに気温も常に適温を保っている。研究者は自分の研究に没頭し、存在しうる理想について論じ合うことも出来る。食に不自由することなく、死を恐れることなく永遠に研究が出来るのだ。

月の都は何て快適なところなのだろう。

ここに住んでいたら、地上が監獄に見えるのも当然かも知れない。

アンティークなテーブルに上品な料理が並んでいた。

テーブルには霊夢と、綿月姉妹が座っている。霊夢はみたこともないような見事な料理を前にして、

機嫌が良くなっているようだ(中略)''味は見た目ほどではないようだ。

''「口に物を入れたまま喋らない。これだから地上の人間は」依姫が厳しく叱ると、

霊夢は恥ずかしそうに黙って料理を飲み込んだ。

依姫「月の民にとっては地上は監獄のような所。月の都の一部と考えてますから。

行き来も意外と簡単なんですよ」

「ふーん。でもさ、私達がいる幻想郷はちっちゃいけど地上はもっと何倍も大きいんだってよ? 月の都なんて幻想郷より小さいくらいじゃない。それを一部なんて傲慢じゃないの?」

「大きさなんて問題の内に入りません。月の都の方が優れている、それだけで十分です(以下略)」

依姫「そんなロケット、地上の人間が作れるとは思いません。

誰かの入れ知恵があったんじゃないかしら?」

──ロケットの完成にはいくつかの偶然があったと霊夢は言う。

まず、暫くなりを潜めていた吸血鬼のロケット計画が急激に動き出したこと。(中略)

これらはすべて偶然だったのだろうか?いや、偶然ではなかったことは誰の目にも明白であるだろう。

すべてある妖怪が裏で動いていた筈だ。だとすると、月の都で流れた謀反の噂も、

月の旗が抜かれたのも偶然ではないだろう。

「入れ知恵…? うーん、住吉三神の事を思いついたのは私だしー」

「では、その住吉三神をどうやって呼び出したのですか?」

「それは、たまたま神様の力を降ろす稽古を付けていて─あれ? なんでそんな稽古をしていたんだっけ?」

依姫は地上の人間の曖昧模糊(あいまいもこ)とした記憶に軽い苛立ちを覚えた。

「誰かに稽古を付けて貰ったとかじゃないですか?」

「あ、ああ、そうだったわ。確かに紫が私に稽古を付けていたのよね。何故かは知らないけど」

「紫、八雲紫ね」豊姫は会話に参加してきた。その名前を聞いて何か納得したようだ。

「知ってるの? あの幻想郷一駄目な妖怪を」

「知ってるも何も、月の都に住んでいて知らない者はいないわ。

地上にいて自由に月の都と行き来できる厄介な妖怪ですから」

「へぇ、有名なんだ。って自由に月の都と行き来出来るだって?」

「ええ、それで昔に妖怪を引き連れ乗り込んできた事もありました。

勿論、みんなコテンパンにしましたけどね」

豊姫は大きな甕から何やら魔法の液体を掬い、グラスについだ。

それを出された霊夢は、一瞬警戒した。

「これは永遠の時間をかけて漬けたお酒です。地上では味わうことができないお酒ですよ」

「毒とか入ってないよね」

「月では殺生は好まれないですからね」

そう言って、豊姫は霊夢に差し出したお酒を自分で飲み、代わりに自分のお酒を差し出した。

それを見て霊夢は警戒しつつも、お酒を手に取る。洗練されすぎた香りは、

地上で飲むと何か寂しく感じそうであった。

「貴方達は、紫にうまく操られていただけですよ」

依姫はそういった。

「どういう事?」

「判らなければ別に良いのです。貴方達に悪気がない事が判りましたので……」

「さ、積もる話はこれくらいにして今日は飲みましょう。明日もありますから」

月の都に亡霊の姿など、誰が想像しただろう。だが、秘密裏に行動するのにこれ程便利な組み合わせもなかった。亡霊は元々浄土に住む者である。つまりは生死に関わる穢れが少なく、その結果そこに居たという痕跡を残さずに行動出来たのだ。そのことを知っている妖怪はあまりいない。かつて妖怪が月に攻め入ったとき、偶然気付いた妖怪が居たくらいだ。その穢れの少ない亡霊が、ここの屋敷にいることも偶然なのだろうか?居やこれも偶然ではなかったことは誰の目にも明白だ。ある妖怪──八雲紫が導いたのである。無事付きの都に潜入した亡霊はどういう行動を取ったのか。

それが紫の計画の総仕上げとなるのだが、はたして。

冬だというのに、何故水遊びをするスペースを作ろうとしているのだろうか。

それは、吸血鬼なりのお礼のつもりらしい。彼女の希望通り月まで行くことが出来たのは、巫女のお蔭である。本人が戻ってくるまでに海を作り、月から戻ってきたら誘おうと思っているのだ。幻想郷にはない海。それを用意する事で人間は喜んでくれる。そう考えたのだ。

幽々子がお酒を盗み出した理由はただ一つ。月の民に喧嘩を売らずに、一度は惨敗した綿月姉妹に復讐をする為であった。千年以上も昔に月に攻め入って惨敗したのは紫なのだが、紫はそれ以降目を付けられていて目立ちすぎてしまう。だから、吸血鬼の襲撃を囮と見せかけて、さらに紫自らが囮となる二重作戦に出たのだ。紫さえ地上に封じてしまえば、月と地上を行き来できる力を持つ者は居ない。これ以上に綿月姉妹を油断させる方法はないだろう。

しかしながらお酒を盗む事、それが、紫が考えた第二次月面戦争の正体なのだろうか?

驚くことにレミリアは負けた事に対して特に悔しいとも思っていないようだ。最初から勝てると思ってなかったのかも知れない。何せ、紫が妖怪を総動員しても全く勝ち目がなかった事を知っていたのだから。

それなのに何故ロケットまで造って月に向かったのだろうか。紫が月に行って戦ったのはレミリアが生まれるずっと前である。レミリアはその事が羨ましかったのかも知れない。勿論、永遠亭の面子に出会ったことも大きな要員だろう。そこで現実に存在するつきの都の話を聞く事となった。レミリアにとっての夢のフロンティア、それが月の都だったのだ。

永琳は全て判っているつもりだった。

ある妖怪は月の都に不穏な噂を流すために巫女を利用した。巫女はその妖怪に言われるまま神様を呼び出し使役した。それが許されるのは月の都にいる綿月依姫だけであった。それによって綿月姉妹は疑われ、その師匠である永琳も疑われた。これもその妖怪が仕組んだことだ。巫女が呼び出した住吉三神の力で、三段宇宙ロケットが完成するなど誰が想像できただろうか。確かに住吉三神は航海の神様で筒である。まさにアメリカが最初に月まで到達したロケット、サターンVの神様だった。

永琳が初め吸血鬼のロケットを見たとき、外の世界のロケットの本を見て吸血鬼が住吉三神に気付くわけがないと思っていた。

外の世界にも月の都にも明るい者である必要がある。その時点で誰が裏から操っているのか永琳には明白であった。巫女に神様を扱えるように稽古した人物がその人物像と一致した為、永琳は確信していた。黒幕は八雲紫であると。

たまたま月から兎が逃げてきたのでその兎を利用し、綿月姉妹に手紙を送った。もしその兎が居なければ、再び月を偽物と入れ替え、主犯だけを月に到達させないつもりでいた。ただ、それはまた幻想郷に不安をもたらす危険な方法ではあったが…。

だが永琳にも不安要素があった。その黒幕の目的がいまいち不明だったのである。そこまで手の込んだ方法で月に潜入したとしても恐らく何も出来ないであろう。それだけに不気味であった。そしてその黒幕が目の前に居る。紫は永琳を酒の席に呼ぶという挑発をしてきたのだ。

隣では酔っ払った霊夢と輝夜が何やら話をしている。

「月の都って、思ったより原始的ね。建物の構造とか着ている物とかさぁ」

輝夜は笑った。

「そう思うでしょう? だから地上の民はいつまでも下賤なのよ」

「どういうこと?」

「気温は一定で腐ることのない木に住み、自然に恵まれ、一定の仕事をして静かに将棋を指す……、遠い未来、もし人間の技術が進歩したらそういう生活を望むんじゃなくて?」

霊夢はお酒を呑む。

「もっと豪華で派手な暮らしを望むと思う」

「その考えは人間が死ぬうちだけね。これから寿命は確実に延びるわ。その時はどう考えるのでしょう?」

「寿命を減らす技術が発達するんじゃない? 心が腐っても生き続けることの無いように」

その答えに輝夜は驚き、生死が日常の幻想郷は、穢れ無き月の都とは違うことを実感した。

「普段の労を労うお酒でも、と思いまして」

永琳の頭の回転は速い。だが回転の速さは時として弱点にもなる。永琳は理解できない物に対しては、

わざとらしい余裕を見せてしまう。動揺を見せたくないのだ。

しかし賢い者が考えのない余裕を見せたとき、その時が一番の弱点である。

それは賢い者ならみんな知っていることだ。

「あら、有り難う」と言ってお酒を受け取った。

「失礼ね。毒なんて入ってないわ」これはどうやら紫のギャグらしい。

「? 多少の毒は薬ですわ」

そういって、永琳はお酒を呑んだ。

そして彼女は固まった。

──永琳は再びお酒を呑んだ。間違いない。このお酒はただの労を労う為に用意されたお酒ではない。

くだを巻いたサラリーマンが、誰も理解できない言葉を吐きながらの安い焼酎なんかではない。

月の都で千年以上もかけて熟成した超超古酒である。

そう、永琳が月の都に居た頃から寝かせていたお酒なのだ。

「こ、このお酒は……?」

永琳は明らかに動揺した。考えのない余裕を見せた瞬間、つまり弱点を狙われてしまったからだ。

永琳がこのお酒を忘れることはない。穢れの多い地上では味が変わってしまい作り出せない純粋さ、そして何年も寝かせたであろう奥深さ。

「貴方も故郷を離れて千何百年か。そろそろ望郷の念に駆られる頃だろうと思いまして、

月の都をイメージしたお酒の席を用意致しました」

紫はにやりと笑った。その笑顔は永琳の心の奥深くに刻まれ、忘れることの出来ない不気味さをもたらした。死ぬことのない者へ与える、生きることを意味する悩み。正体の分からないものへの恐怖。

それが八雲紫の考えた第二次月面戦争の正体だった。(小説最終話 神主視点)

新規

新規 編集

編集 添付

添付 一覧

一覧 最終更新

最終更新 差分

差分 バックアップ

バックアップ 凍結

凍結 複製

複製 名前変更

名前変更 ヘルプ

ヘルプ