中島航空機 G5N2-L 深山改

日本海軍が開発した大型陸上攻撃機である。

全幅42.14mはB-29の43.04mに匹敵するサイズであり、二式大艇でも全幅38.00mであるから如何に巨大であるかが実感できるであろう。

ゼロ戦52型が全幅11.0mなので、横にほぼ4機並べたのと同じぐらいある。

詳しい実機解説は下記を参照してほしい。

この世界では大日本航空機所属として軍籍を離れ、その長距離飛行能力を生かし満州と欧州遥か彼方のドイツを結ぶ超長距離輸送についている。

実は軍の飛行機が民間航空会社で運用されるのは珍しいことではない。二式大艇が大日本航空機に導入されて、民間輸送/軍用輸送問わず使われていた。

運搬しているものは武器や弾薬、各種潤滑油や部品に武器弾薬、そして特筆すべき内容に発動機とプロペラの完成品一体輸送がある。

これはエンジンやプロペラを分解せずとも胴体貨物室に収容して飛行可能な大型機ゆえの利点である。

欧州に直接エンジンやプロペラをスピーディーに運送可能なのはこいつだけである。

尾翼が左右2枚に分かれているので、頑張れば背中に飛行機を載せて運搬できるかもしれない。

| ダイヤグラム例 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| GMT | +1 | +3 | +5 | +8 | |||

| 往路 | 1日目 13時発 | 1日目 8時発 | |||||

| 30h | |||||||

| 2日目 15時着 | 2日目 9時上空通過 | ||||||

| 3日目 8時着 | 4h | 3日目 5時発 | |||||

| 着発地 | ドイツ | ウクライナ (オデッサ) | (レ) カザフスタン | 満州 (ハイラル) | 満州 (奉天) | ||

| 復路 | 3日目 12時発 | 3h | 3日目 18時着 | ||||

| 4日目 8時発 | 4日目 13時上空通過 | ||||||

| 24h | |||||||

| 5日目 12時着 | |||||||

| 6日目 8時発 | 6日目 10時半着 翌7日にかけて 機体整備 | ||||||

欧州への連絡飛行はキ-77による挑戦が有名ではあるが、イタリアによる横断成功を受けて長距離飛行可能な二式大艇での飛行も検討されていた。

だがソ連上空を少しでも通るルートは、中立を結んでいる日本としても(交戦国との連絡飛行でソ連を刺激する可能性があった)採用できず、インド洋周りのキ-77となった。

それに続いてドイツ側も大陸横断飛行を打診してくるが、よりにもよって北極圏からシベリアを横切って満州にやってくるルートだったので採用不能であった。

しかしながらここは飛竜が空を飛んでくる世界、ユーラシア大陸の奥地を突っ切って飛ぶ経路は飛竜飛行ルートと生息地を真上から観測する絶好の撮影スポットとなる。

そんな危険地帯を飛行するだけでも情報になるので、観測情報と引き換えに飛行をソ連は許可し、深山は一路ユーラシア大陸を横断している。

その為、ダイヤグラム上での明るいうちに生息地であるカザフスタン上空付近を突っ切るようにしている。

もちろんこの飛行をバックアップしているのは日本陸軍である。

日中戦争への戦闘機集中で飛竜退治に軍事力を割けない中、民間武装機の整備状況が悪化して満州上空を飛竜に飛ばれては威信に関わる為に必死である。

来るべき戦略爆撃について経験を積んでおきたいという裏事情があるのだ。

また、ドイツにとっても極東に第3国である日本の輸送機を使って往復できるなら安全に越した事はない。だから欧州側で輸送ルートの維持に協力しているのである。

満州側での出国手続きのドイツの仕事である。日本側の圧力があるため、本国では差別著しい亜人種も欧州に渡航可能である。

C-54の着陸風景1(コックピット)

C-54の着陸風景2(コックピット)

深山の元になったDC-4Eをベースに、現実的に設計しなおしたDC-4の軍用機型であるC-54のコックピット映像なので、心眼で見れば深山の着陸風景である。

深山という航空機 そしてDC-4Eという旅客機

必要とされた大型攻撃機

深山という4発陸上攻撃機の誕生経緯は、昭和5年(1930年)のロンドン海軍軍縮条約まで遡る。

これによって巡洋艦や駆逐艦に保有制限が課せられたことで、漸減作戦に使用する戦力が不足する事となった。

そんな中で考えられたのが、空飛ぶ航空機による魚雷攻撃である。

ここに陸上で運用する大型機を海軍が持つという不思議な状況が誕生する事となり、この流れは後に一式陸攻へと繋がるのだが、深山の誕生にも密接にかかわってくる。

というのも、海軍は45cm直径で小さい800kg魚雷(九一式航空魚雷)を運用する攻撃機ではなく、大きな53cm直径を持つ1500kg魚雷(九四式魚雷一型)を運用可能な攻撃機を本命としていた。

航空機用に小さく取りまとめられた"弱い"魚雷ではなく、駆逐艦や巡洋艦で運用される"強い"大型魚雷を運搬できる航空機が求められていたのだ。

これは明確に区別されており、九六式陸上攻撃機や一式陸攻はあくまでも800kgの魚雷を運用する中攻と発注段階で決められていた。

それ以上の能力は大攻の範囲であり、中島と川西に振り分けられた機体が行う仕事であった。

1式陸攻を設計する際に、三菱側が自主提案でより大型の機体を提示したのに対して日本海軍が「お前らに発注したのは中攻」とキレた原因はここにある。

通常の航空魚雷を運用する中攻とは別に、より大型の航空魚雷を運用する大攻が既に別計画で動いている以上、その範囲を逸脱した攻撃機は必要なかったのである。

そして新しく必要とされていたのは、より大型魚雷をもってアメリカ艦隊を撃滅する大型攻撃機であった。

2発機のみならず、より大型で鈍重である4発爆撃機に雷撃任務なんて日本海軍は魚雷馬鹿だなぁと思われるかもしれないが、1930年代は海外でも4発爆撃機の雷撃任務投入が構想されていた。

B-17やランカスターに複数発の魚雷を搭載して、単発雷撃機にはできない複数魚雷攻撃を行うことには、魅力があったのだ。

さらに日本の場合は、長射程を持つ酸素魚雷をこれに使用しようとしていた。

敵艦の対空兵器有効距離外から雷撃を行い、魚雷回避運動を行うさなかに退避可能な日本海軍の大型攻撃機は、近接を要求されるほかの攻撃機よりも生存性があると考えられていた。

その本命である1500kg魚雷を2本抱えて魚雷攻撃を行う攻撃機として、昭和13年(1938年)に十三試大型攻撃機(深山)と十三試大型飛行艇(二式大艇)の試作開発がスタートする。

両者が陸上機か水上機かの違いのみで同じ要求を設定されていたのは、陸上水上の区別なく前記の大型航空魚雷を運用する攻撃機が必要という考えに基づいていた。

だから両者とも"大型"の名前が付いているのだ。ちなみに陸上機と水上機の2本立てで開発が行われているのはバックアップではなく、飛行場の設営能力に限界がある日本では陸上機のみで必要数を発進させる事が出来ず、無限の滑走路である海上を利用しないと想定機数を確保できないからであり、大攻と中攻に機体を分けているのは国力から大攻だけで機体を揃えるのはやっぱり無理だろうと達観されていたからだった。

しかし、大攻の試作で問題が持ち上がる。

1500kg魚雷2本を抱いて長距離飛行する攻撃機を要求した為に自然と双発機よりも大型な4発機となるが、日本ではその大型機を開発できるメーカーが限られていたのだ。

- 特に4発機の実績を97式大艇で持つ川西へは既に二式大艇を発注しており、陸上機と水上機の4発大型機2本立ては流石に無理

- 双発機とはいえ攻撃機の開発実績を積み重ねている三菱は、この時点で既に前年から一式陸攻の試作に着手しており大攻をねじ込むのは無理

大型機を製作可能であろう既存2社への依頼は不可能であり、深山の設計は双発機の製造をそれなりにこなしていた中島飛行機(後の富士重工/スバル)へと回されることとなった。

ところが、中島飛行機は4発のエンジンを持つ大型機を設計製作した事がない航空メーカーであった。

そのため、0から開発させれば頓挫や試作遅延、そもそも完成しない可能性すらある為、新規設計ではなく海外の大型機を見本として設計開発する方針が決まった。

技術見本として白羽の矢を立てたのが、後にDC-4Eと呼ばれるダグラス社の大型4発旅客機であった。この当時、どこよりも実働が早かった4発の実用航空機である。

巨人機DC-4E

(給油中のDC-4E 人物やタンクローリーと比較して巨大さが理解できる)

DC-4Eはもともと、アメリカ航空業界の「大陸横断を途中休憩無しで行いたい」という望みから生まれた旅客機であった。

というのも、給油の為に着陸するという事は、それだけで時間のロスが発生し、荒れる低高度での飛行や着陸の衝撃は不快の元であった。

特にそれは、寝台装備を持った旅客機、ダグラス・スリーパー・トランスポート(DST)が登場すると大問題となった。

TWAの要望によって誕生したDC-1を元に、それを改良したDC-2はたちまち世界の航空各社に迎え入れられたが、定員が小さく、寝台装備だと内部容積が足りなかった。

そこで機体を大きくした寝台仕様の航空機が作られる。それがDSTである。

内部構造はほぼ新設計と言って大差ない代物だったため、”寝台仕様の大柄なDC-2”を座席仕様に手直ししたのがDC-3となる。

さて、DSTは寝台仕様なので夜に飛ぶが、給油の為に真夜中に着陸しないといけないので当然…そこら辺の話は下記に出てくる。

世の中がまだDC-2の時代から、そういった”大陸無着陸横断旅客機”の研究がなされていたが、時に1935年、「何よりも大きく、最も豪華な移動手段を備えた機体が欲しい」というユナイテッド航空の声を受けてDC-4Eの開発が始まった。

1935年という時代はまだ、双発大型旅客機であるDC-3がロールアウトした直後であり、DC-3を上回る超大型旅客機の開発はそう簡単には進まなかった。

そもそも費用的に難しくないか?めっちゃお金かかるし、あんたの所だけで負担出来る額やないで!?と難色を示したダグラス社に対して、「じゃあ数集めたらいいんだな!」とまるでとんちのような発想をしたユナイテッド航空、なんと競合他社を自社に呼び集めて仕様を協議取りまとめし、開発資金と量産買取の約束を取り付けてきたのだ。

これはユナイテッド航空を含めた航空各社が「機体はこうしたい」という要望から共通化出来る機体仕様を決定し、それをダグラス社が開発する代わりに開発費用の出資、および量産機の買取を確約する事で負担を減らしていた。

DC-4Eの生産数は20機で、それを航空機5社が買い取る事でダグラス社と航空旅客会社は合意。

こうしてユナイテッド航空、イースタン航空、アメリカン航空、トランスワールド航空、そしてパンアメリカンの5社が各10万ドルの開発資金を提供し、DC-4E計画は遂に始動する。

が、当時は双発の旅客機しかなかった時代、過去にはエンジンをいっぱい付けた大型機は居たものの、それはエンジン出力を補う為に無理矢理付けた代物であり、遠い昔の参考にならない歴史であった。

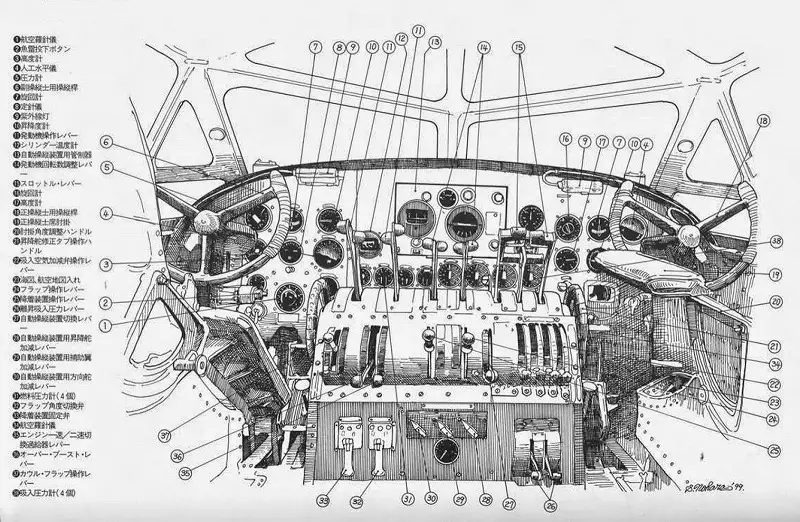

この当時、飛行中の調子はすべてコックピットの計器を見て判断し、出力は手元のレバーを操作して調整するものだった。

つまり、エンジン関連の計器は4台分を全て表示しなければならないし、出力操作関係のレバーはあれこれについて4本ずつ生えてくる必要があった。

その数は双発機の2倍であり、それだけ計器やレバーが狭いコックピットを占有する訳で、今に続く「どこに何の計器を置くか」という戦いの始まりでもあった。

無論、下に載せているパンフレットの配置にすんなり行き着いた訳でもなく、モックアップの時点で計器配置が違う写真が残されている。

だが、この苦労は超巨大旅客機を作る上での、小さな難題が集まった内の一つに他ならない。

問題はまだ出てくる。

実は作れる場所自体が無かったのだ。

当時、ダグラス社はサンタモニカに本社と工場を構えていたが、その工場建屋ではDC-4Eを納める…だけではなく、翼を作るための治具を置く広さが無かった。

DC-2で横幅25.9m、DC-3でも28.96mだが、DC-4Eは単体で42.16mもあり、DC-3の1.5倍も巨大であった。

翼を組み立てる為に必要な治具を据え付けるのにも、組み立てた翼を胴体と結合して機体を完成させるにも、ダグラス社の現工場は狭すぎたので、DC-4Eを作る前にまず建屋から造らないといけなかった。

こうしてDC-4Eの製造に必要な床面積を備えたアーチドームの建屋が完成したが、それは当時で最も巨大なシングルスパンの建造物であり、ダグラス社がロングビーチに移転するまでに作られた旅客機を納める事が出来た格納庫だった。

製造場所の問題を解決した後、今度は製造側の問題を解決する必要がある。

DC-3よりも巨大であるDC-4Eは、当然ながら製造で使用するリベット本数が桁違いに多くなる。

となると、リベットを打つだけで日が暮れるし、工員の確保も作業時間も確保せねばならず、さらに軽いリベットとはいえチリも積もれば…重量にも悪影響を与える。

ダグラスはDC-4Eの製造において、巨大化した機体ながらリベットの総打点数と工数を削減するという難題を解決必要に迫られた。

リベットの総打点数を削減する為に必要なのは、リベットを打つ数自体を減らす事である。

以前と比べてリベットの数を減らしても同等以上の強度を発揮させるために必要なのは?外板自体の強度を上げる事である。

Four Methods Of Flush Riveting (1942)

当時の沈頭鋲工法は4つあり、動画の順番に並べると

1:.040インチ(1mm)以上の厚板用のカウンターシンク加工

2:.040インチ(1mm)以下のスキン同士を直接接合

3:.040インチ(1mm)以下のスキン同士を成形して接合

4:成形した薄板と皿もみ加工した厚板接合

となる。

有名なゼロ戦は外板の厚みが0.5mm程度であり、フレームとの接合は4を使う事になる。外板同士は2や3の方法で接合できるが、当時の日本が使用していたリベットは皿頭の開き角が大きく、リベット自体を打撃して成形するのが不可能だったため、パンチとダイの管理が2つ必要であった3を使用するしかなかった。事前成形の弱点として、リベットを打つ穴があらかじめ決まっているので、途中途中で位置決めツールで穴同士を保持しておかないといけなかったりする。

そういう細々した煩雑さを持った従来のリベット接合に対してダグラスが新開発したのは、皿リベットの開き角を調整しリベット自体の打撃によって皿もみ加工が可能な2の方法であり、総工数に対するリベット用のへこみ加工の削減を行う事が出来た。

さらに加えて、外板スキン自体の板厚を厚くして強度を持たせることにより、従来よりもスキンを固定するフレームの間隔を広げる事を行った。これによって機体全体のフレーム部品数を減らす事が可能となり、外板をフレームに固定するリベット自体を減らす設計となっている。

そしてDC-4Eに使用する新型リベットは、ダグラスがアルコアと協力して特別な前処理の必要なく使用可能なリベットである。

実はこの当時のリベット、使用前に加熱処理、あるいは冷却処理といった前工程が性能発揮には必須であり、リベットの種類によって厳密に温度と時間が規定されていた。

新開発のリベットは、この前処理の手間も削減していたのだった。。

こういった新技術の投入により総打点数の削減と工数削減の両輪で改善がなされ、B-29並みの大型機ながら40万打点でDC-4Eを製造する事が出来たのである。

これがどれほど凄いかというと、同じ約40万打点の連山と同じサイズはB-17である事から察する事が出来るだろう、DC-4Eはそれより大きいのだ。

Structural Fasteners – Solid Shank Rivets – Riveting Procedure (Part Two)

ここまででピンと来た人も居るだろう。この鋲打ち法と厚板構造は、戦中の日本軍機設計/量産で多大な貢献をしたが、もとはと言えばDC-4Eから日本にもたらされたのだ。

これには、ライセンス生産で製造技術込みの導入を行った事が大きい。製造に必要な図面だけでなく、治工具といった製造に必要な装備一式が引き渡されているので、リベットとカシメ機といった”付属品”も日本に技術導入する事が出来たのだ。

このダグラスシステムに接した日本軍は直ちに全機種へと水平展開を行い、また厚板構造も中島飛行機で連山、彩雲を経て技術的に獲得し、太平洋戦争中の軍用機量産に欠かせない”道具”となった。

日本軍機の生産を支えた技術の裏に、実はDC-4Eが居たのだ。

こうしてダグラス社の設計部門の苦労の果てに、4発の超巨大旅客機が世に誕生する事となった。

5名の乗務員…機長と副操縦士、航空機関士の3名+ボーイとスチュワーデスの2名

ゆったりと運ばれる乗客…夜の寝台仕様では32名、昼の座席仕様では42名

豪華な客室…機体前部に男性用ラウンジ、機体後方に女性用ラウンジがあり、最後尾にはスイート用個室、機体前方のギャレーでは温水が使用可能で電気式ホットプレートで温食も可能

この豪華さを維持する為、DC-4Eには加圧空調装置が備えられ、ギャレーと客室の電気を賄う電力は、専用のAPUにて用意されていた。

寝台装備は上部寝台が幅81.8cmで長さ188cm、下部寝台は77.5cmのシングルもしくは142.2cmのダブルとなっており、さらに下部寝台を身支度用の個室で作る事も可能と、まさしく空を飛ぶホテルとして相応しい機体だった。

そしてそれを内包出来るとてもとても大きな機体も…。だが、この時は内装自体まで完成した訳ではなかった。あくまでガワだけであり、飛行試験の後、正式採用されてからの装備である。

こうして外観がほぼ形となったDC-4Eは建屋から引き出され、最後のエンジン艤装工事を行う事となる。

この記念すべき日は1938年05月28日である。

…ここで不思議に思う方も居るかもしれない。「どうして飛行機が転がり出た日付が詳細に残っているのか」と。

実はこの時、DC-4Eの前輪が誘導路の舗装を踏み抜いているのだ。

重量級の大型機であるDC-4Eを支えるには滑走路の整備も必要と言えるが、DC-4Eが躓いたのはこれが最後ではなかったし、そして最大でもなかったのはご存じのとおりである。

こうして屋外での整備を終え、DC-4Eは1938年06月07日の午後、NC18100の登録番号を身に着けてクローバーフィールドを離陸し、初めて空に羽ばたいたのであった。

DC-4E試験飛行のニューズ映像1

DC-4E試験飛行のニュース映像2

DC-4E試験飛行時の地上記録撮影

DC-4Eの試験飛行映像

映像では着陸も映っているが、現代の旅客機と同じ3輪式の車輪配置であるDC-4Eは変わらない離着陸を行う。

機首を上げた後に主脚が地面を離れ、着陸時は機首上げ姿勢で主輪を接地させた後に、前輪を地面につけてブレーキを踏むのだ。

3輪式は尾輪式と違って神経を使う3点接地で着陸しなくてよく、着陸後のブレーキングでも先輪がジャックナイフを防止するので慎重なブレーキ操作せずに強いブレーキを掛ける事が出来る。

おまけに滑走中の視界も良好で、地上に居る時の客室の居住性も(水平だから)向上した。DC-4Eの3輪式は見事に成功し、その後の旅客機は3輪式が主流になる流れを決定付けた。

こうして無事飛行できることを確認したDC-4Eは、6ヶ月間に500時間の試験飛行を行って機体特性を確かめる事となる。

実際に設計通りの性能が発揮されているかをテストする事となるのだ。

この試験飛行で実施された項目の中に、当時の飛行機としては珍しい項目がある。

実はDC-4E、設計段階から片翼2発のエンジンが停止して片肺飛行となっても、飛行継続が可能なように水平尾翼のねじり角を計算して設計されているのだ。

実際、残された銀色のDC-4Eが飛行する写真には右翼2発のプロペラが停止した飛行状態の写真が残っている。

DC-4E試験飛行の写真

これを行うためには尾翼の設計に加えて、回転しなくなったプロペラをフェザー状態にまで動かす必要があり、レシプロ機ではなかなか難易度が高い機能だった。

こういったものを設計段階から織り込んでいる為、大型4発機の安全性にダグラス社がかなり配慮していたことがうかがえる。

500時間に及ぶ試験飛行で機体特性が確認され、悪癖などもなく操縦しやすい飛行機であると評価された。

1939年05月04日に承認を完了したDC-4Eはユナイテッド航空に引き渡され、さらなる商用試験飛行へと向かうのだった。

だが、期待の新星が流れ星に変わってしまうまで時間はかからなかった。

先進的故にDC-4EはDC-4Eとして終わってしまったのだ。

DC-4Eを苦しめたのは、操縦装置に採用された油圧制御だった。

大幅に巨大化したDC-4Eが機体制御に使用する油圧は、現在の航空機で使用される油圧と同じ3000psi(211kgf/cm^2)であり、1000psiの油圧制御を行っていた1930年代からすれば遥かに高圧な油圧だった。

その為、油圧制御をDC-2で既に取り入れていたダグラス社をもってしてもシリンダーパッキンや接続部から作動油が漏れるという持病に、DC-4Eはおろか、工業力が低い日本でそれを引き継いだ深山までもが長く苦しむことになる。

42名をゆったりと載せる巨大化した機体に最新鋭の油圧制御システムは、重量過大と整備費用の増大を招き、操縦性能に問題はなかったものの持て余す上にコストがかかるダメ航空機と判断されてしまった。

1938年06月21日の初飛行、そして1年間の各種試験飛行を行ったのちの1939年(昭和14年)06月01日、シカゴ-ニューヨーク間の公開飛行をもってして1機で製造が打ち切られ、末尾に試作機を示す"E"を付けられる。

ダグラス社はこのDC-4Eをシンプルに再設計して名機DC-4を誕生させるのだが、捨てる神あれば拾う神あり。DC-4Eの運命はここで大きく変わることとなる。

大型機の見本を必要としていた日本海軍である。

この決定には、海軍航空本部に所属していた和田繰大佐の影響が大きい。

なにせ、昭和11年(1936年)にダグラス社でDC-4Eの実物大モックアップを視察していたのだから。

当時、爆撃機と旅客機の構造は表裏一体であり、大型爆撃機の見本には大型旅客機も当然ながら範囲として入っていた。

実はアメリカも長距離大型爆撃機のXB-19をDC-4Eと同時期にダグラス社へ発注しており、DC-4Eを開発した技術を使用してXB-19を取りまとめている。

というかあんな翼はDC-4E以外の何物でもない。XB-19も使えない飛行機として輸送機に転用されているが、DC-4Eの血統を引き継ぐ爆撃機が日米で誕生し、同じ経緯をたどって同じポジションに居るのは偶然ではない。ボーイングもB-17を旅客機のB-307ストラトライナーへと設計転用しており、爆撃機から旅客機へ、旅客機から爆撃機への設計流用は、思ったよりも垣根が低いのである。

それになりより、4発の地上配備型航空機はDC-4Eが初めてであり、ドイツのFw200はDC-4Eの開発情報に対抗して開発されたので、4発の使える飛行機は当時DC-4Eしか存在していなかった。

欧米の航空機状況視察から帰国し昭和12年(1937年)10月01日付で海軍航空本部技術部長を拝命したあと、すぐに本部長であった又川古志郎中将の承認を得てDC-4Eの試作機1機と製造権取得を決定したのであった。

重要なのはDC-4Eがまだ設計図面の段階で深山の計画がスタートしており、「誰もDC-4Eの飛行性能を分からないまま取得計画が始動している」ことだ。

「欠陥機だからアメリカはワザと売った」訳ではなく、飛行性能の把握すら出来ない状況下で最新鋭機の購入が動いていたのだ。

姿の見えない最新鋭機だが、中島飛行機はすでにDC-2のライセンス製造を請け負っており、ダグラス社の油圧システムにも慣れていた為に問題は少ないはずだった。

DC-4Eによって4発攻撃機の構想に目途が立ったと言え、昭和12年(1937年)には既に中島飛行機に対して試作要求の内示が行われて、十三試受注前の段階でDC-4Eが備えていた日本の軍用機としても初めてである3輪式降着装置の特性をテストする模型グライダーによる試験が開始されている。

さらに、大攻設計の参考になる設計図面を催促するため、まだ製造70%程度の状態だった昭和13年(1938年)2月に、中島飛行機から3人がダグラスの工場へと派遣されることとなった。

設計図面、特に丸パクリすることが決まっていた主翼の図面だけでも早くほしい、という要望の真の理由をダグラス社も薄々勘付いており(当時は爆撃機と旅客機が表裏一体であるため)

「お前これで爆撃機作るつもりだろ」とドストレートに言われるも「いや、ぼく作らないですよ」とごまかして、修正が記入された製造図面一式は昭和13年5月末までにすべて引き渡される事となった。

アメリカでも持て余した超大型旅客機を日本の需要で必要かというと、どう考えても嘘であるのは見え見えであり、さらにDC-2とDC-3によって日本の航空機製造能力が大幅に強化されていた事を知っていたダグラス社ではあったが、アメリカの各会社は割とノリノリで重要技術が盛り込まれた品物を日本へ売ろうとしていたので(B-17の旅客機であるB-307ストラトライナーも売却寸前であったし、DC-3の可変ピッチプロペラはライセンス生産で契約成立していた)気にしていなかったのかもしれない。

こうして製造図面は先に引き渡されていたが、図面だけでは分からない実機構造を調査する為に機体そのものも購入希望し、アメリカ国内での試験飛行が終了した後である昭和14年(1939年)08月15日に製造権込みで95万ドルのDC-4E売却が発表され、10月17日に船で日本へ到着した。

羽田空港に陸揚げされたDC-4Eは組み立てられたのち、11月01日に試験飛行を開始、12月14日に報道陣へ公開し「42人乗りの空のホテル」として空を舞う事となった。

そして、DC-4Eとしての役目もこれで終わりとなる。

霞ヶ浦へ空輸されたのち、飛行船の大型格納庫で分解調査されてその使命を果たしたのであった。

だが、先進的な機構による整備の難しさ、そして大型機体故の機体重量の問題は深山に深い影を落とすこととなった。

ちなみに、このDC-4E取得の際に「旅客機として使いますから」という言い訳に使用されていたDC-4Eの風洞試験用小型木製模型の日本機カラー塗装された物も引き渡されたそうだが、なんと戦後に塗装をはがされた上でサンタモニカ航空博物館に帰ってきて収蔵されているようだ。見たい。

生まれ変わる旅客機

DC-4Eから深山への設計変更で一番の難所は、主翼取り付け構造の変更であった。

DC-4Eは旅客機なので、主翼の上に一番スペースが必要となる。

その為に主翼に機体が載っている低翼構造となっていた。

一方の深山は魚雷を抱えて飛んでいくのが仕事なので、主翼の下に懸吊するスペースが欲しい。

さらに言えば、むき出しで搭載すると色々不便なので、爆弾槽で覆ってしまうのが良い。なので中翼構造が必要となってくる。

と言う訳で、翼まわりを低翼構造から中翼構造に変更しないといけないが、そのまま胴体中央に翼をぶっ刺すと色々無駄と不便なので主桁3本を貫通させることにする。

実はこの主桁貫通、通路真ん中にドーンと3つ存在する事になるので、貫通路を組み込んだ形にするかそのままとするかでひと悶着あったのだが、最終的に前後に階段を付ける事で決着した。

前後移動で3山を越える必要がある、飛行中の運動不足解消に配慮した構造となった。

主翼の位置が変更されたので、降着装置の足は200mm延長して対応となった。装置自体はDC-4Eそのままである。

というのも、3輪式の車輪配置は深山が初めてで、日本では全くの未経験、素直に右習えしたと言える。

さらに4発機の大重量に耐える降着装置一式の製造自体、戦時体制で日々悪化する日本の製造業には荷が重く、後継機の連山では新規開発設計が出来ずに深山のものを流用している。

また、尾翼も原型の3枚構成から変更されたものの、2枚舵を維持していた。

これは南洋基地進出時に、現地の大型機向けでない格納庫に駐機させる為に高さを抑える必要があったからである。

というのも、DC-4Eが採用していた3輪式は地上にある時に、尾輪式とは違いお尻が持ち上がっている為だ。

尾輪式ならお尻が地面についているので、背が高い垂直尾翼でも地上高は抑えられる。

一方の3輪式では地上でもお尻が持ち上がっている為、垂直尾翼の高さは丸々機体高さに加算され、地上高がとんでもない事になる。その為、当時の格納庫では垂直尾翼をどうするのかという問題が突如として出現したのである。

どの時点で1枚にしない設計が決まっていたかというと、大攻試作発注前の3輪式の特性確認用グライダーの時点から垂直尾翼は2枚となっていた。

ただし、高さを抑えるために尾翼を横に増やして性能が維持できるか、と言うとそうは問屋が卸さないので、「南方基地にしまえない」なんて四の五の言ってられなくなった連山以降では普通の1枚尾翼に戻り、戦後の旅客機でも3枚尾翼が登場するものの、やっぱり1枚尾翼に戻り、入りきらない場合は格納庫から突き出して収納するという割り切り方に収束した。DC-4Eと深山の尾翼には、そんな葛藤があるのだ。

それ以外に関して、胴体自体は中島飛行機で新設計しているが、その内部に搭載される油圧制御システムや操縦機器類、その他色々とDC-4Eを参考としている。

例えば、深山のピトー管は機体前部の搭乗口横に、下向き生えて先だけ前を向いているが、これの位置と構造はDC-4Eに付いていたソレそのものである。

その他にも制御装置の油圧発生装置や油圧タンクもDC-4Eに積んでいたもの、深山のスロットル配置でさえもDC-4Eの配置を踏襲している。

| The Douglas DC-4 pilots' compartment appears to the layman, as a labyrinth of gauges and gadgets. To the trained eye of the pilot, it presents the most orderly and efficient grouping of engine and flight instruments ever assembled in an airplane. Grouping is in direct relation to stages of flight. Due to four main engines, Four propellers and two auxiliary engines, many instruments are in quadruplicate or duplicate. In In actual operation, all instruments are not watched at the same time. In groups, only those instruments that are out of line in relation to their neighbors are noted. The accompanying diagram is divided into 21 sections for convenient listhing and location of all instruments. Only where name of instrument does not indicate its use is any description given. | |

| SECTION 1 Brake Torpue Test Gauge (measures actual horsepower delivered to propeller), Brake Booster Test Guages (shows amount of hydraulic pressure delivered to brakes), Electric Wiring Conduit. | |

| SECTION 2 Switches for Feathering Pumps (pumps hydraulically set propeller blades in 90° position when not running, thus eliminating drag), Synchroscope (synchronizes four engines), Propeller Feathering Controls, Rheostats for Lighting. | |

| SECTION 3 AND 4 Generator Switches (means of using both auxiliary engines at 50% power or putting entire load on one engine), Auxiliary Engine Ignition Switch. | |

| SECTION 5 Temperature Indicators (oil temperature, two cylinder head temperatures on each engine, carburetor air temperature), Temperature Swiches, Switches for Landing Lights, Pilot Heater, Instrument Panel Lights, Cabin Dome Lights, Reading Lights, Cabin Seat Belt Sign, Windshield De-Froster and Engine Ignition Switches. | |

| SECTION 6 Door Open Warning Light, Ground Plug in Light, Auxiliary Engine Fire Warning Light, Auxiliary Engine Oil Pressure Gauge Lights, Prestone Temperature Gauges, Voltmeters, Running Lights Switch, Instrument Panel Lights Swiches, Ammeter, Spot Light, Commpass Light. | |

| SECTION 7 Rudder Tab Adjustment, Compass, Proppeller Unfeather Control, Fuel Totalizer By-Pass Control. | |

| SECTION 8 Window Locking Handle, Pilot's Microphone, Radio Selection Panel (for interphone service to cres, outside phone service to operations manager or meteorologist-ground connections), Handle for 1,500 watt retractable Landing Light. | |

| SECTION 9 Turn and Bank Indicator, Clock, Sensitive Altimeter, Directional Gyro, Accelerometer, Air Speed Indicater, Instrument Panel Light, Artifical Horizon, Vertical Speed Indicator, Space reserved for blind landing instruments. | |

| SECTION 10 Directional Gyro-Automatic Pilot, Rudder Control Adjustment, Dump Valve Controls, Vacuum Gauge for Automatic Pilot, Aileron Control Adjustment, Bank and Climb Gyro-Automatic Pilot, Elevator Control knob, Level Flight knob-Automatic Pilot. | |

| SECTION 11 AND 12 Instrument Panel Light and Engine Cowl Flap Controls, Clock, Trun and Bank Indicator, Directional Gyro, Instrument Panel Light, Sensitive Altimeter, Spare Light Bulb Holder, Artificial Horizon, Air Speed Indicator, Outside Air Temperature Gauge. | |

| SECTION 13 Exhaust Gas Analyzer (indicates proper mixture), Landing Gear Warning Lights, Wing Flap Indicator (indicates angle of flap being used),Oil Pressure Gauges, Tachometer Gauges, Manifold Pressure Gauges. | |

| SECTION 14 AND 17 Control Wheels and Columns. | |

| SECTION 15 Rudder and Brake Control. | |

| SECTION 16 Propeller Pitch Controlls, Throttle and Propeller Control Brakes, Elevator Tab Control, Fuel Quantity and Flow Gauges, Throttle Controls, Fuel Selector Controls. | |

| SECTION 18 Automatic Pilot Oil Pressure Gauge, De-Icer Gauge, Landing Gear Oil Pressure Gauge, Windshield De-Icing Hand Pump, Main Hydraulic Pressure Gauge, Vacuum Gauge, Vacuum Gauge Selector, Turn and Bank Selector, Gyro and Horizon Selector, Co-Pilot's Microphone, Exhaust Analyzer Switch, Automatic Pilot Gyreo and Horizon Selector. | |

| SECTION 19 AND 21 Pilot's and Co-Pilot's Seats. | |

| SECTION 20 Carburetor Air Temperature Controls, Auxiliary Fuel Gauge Pump Knob, Wing Flap Control, Landing Gear Control, Automatic Pilot Servo Speed Control, Carburetor Mixture Controls, Automatic Pilot Servo "On-Off" Control, Parking Brake. | |

| 当時のパンフレット | |

| 株式会社グリーンアロー出版 日本陸海軍試作/計画機1942~45 | |

ダグラスDC-4のコックピットは、傍目には計器類の迷宮とも思えます。

しかし訓練されたパイロットの目には、航空機を飛ばすのに必要な機器が整然とグループ分けされて並んでいると感じ取れるのです。

グループ分けは飛行段階と密接に関係しています。

4つのメインエンジン、4つのプロペラと2つの補助エンジンのために、多くの計器は4倍または2重になっています。

実際の運用では、すべての計器が同時に監視されるわけではありません。

グループにおいても、隣同士でも関連する計器のみに注目をします。

添付の図は21のエリアについて機器の解説を行っています。

機器の名称が役割を表していない場合には、解説が付属します。

セクション1

ブレーキトルクテストゲージ(プロペラに供給される実際の馬力を測定する)※1、ブレーキブースターテストゲージ(ブレーキに供給される油圧の量を示す)、電気配線覆い。

※1 エンジンの純出力

セクション2

プロペラピッチ角制御油圧ポンプ用スイッチ(ポンプは回転していないときにプロペラブレードを90°の位置に油圧で設定するので、抗力がなくなります)、シンクロスコープ(4つのエンジンを同期させる)、プロペラピッチ角制御、照明用ツマミ

セクション3と4

発電機スイッチ(両方の補助エンジンを50%の出力で使用する、または1つのエンジンに全負荷をかける手段)※2、補助エンジン点火スイッチ。

※2 APUを50%の負荷で2基使用するか100%で1基使用するかを選択

セクション5

温度計(油温、各エンジンの2気筒頭温度、キャブレター気温)、温度スイッチ、着陸灯スイッチ、操縦席ヒーター、パネルライト用スイッチ、キャビン天井灯スイッチ、読書灯スイッチ、シートベルトサインスイッチ、フロントガラスデフロスタースイッチ、およびエンジン点火スイッチ。

セクション6

ドアオープン警告灯、地上接地灯、補助エンジン火災警告灯、補助エンジン油圧警告灯、潤滑油温度計、電圧計、地上滑走用ライトスイッチ、計器ライトスイッチ、電流計、スポットライト、コンパスライトスイッチ。

セクション7

ラダータブ調整、コンパス、プロペラ非フェザリング制御、燃料流量計バイパス制御。

セクション8

サイド窓ロックハンドル、機長用マイク、無線選択パネル(機内クルーインターホン呼び出し、または運用管理者への外部通信、地上天気予報士への接続用)、1,500Wの格納式着陸灯用のハンドル。

セクション9

旋回傾斜計、時計、高感度高度計、定針儀、加速時計、対気速度計、計器パネルライト、人工水平儀(姿勢指示器)、昇降計、非有視界着陸計器を取り付けるエリア

セクション10

オートパイロット用方向ジャイロ、ラダーコントロール調整、放出弁制御、オートパイロット用真空計、エルロンコントロール調整、オートパイロット用バンクおよび上昇ジャイロ、エレベーターコントロールノブ、オートパイロット用水平飛行調整ノブ

セクション11と12

計器パネルライト(セクション11)およびエンジンカウルフラップコントロール、時計、旋回傾斜計、定針儀、計器パネルライト、高感度高度計、予備電球入れ、人工水平儀(姿勢指示器)、対気速度計、外気温計。

セクション13

排気ガス分析計(適切な混合物を示す)、着陸装置警告灯、フラップ角度表示器(使用されているフラップの角度を示す)、油圧計、タコメータ計、マニホールド圧力計。

セクション14と17

操縦桿

セクション15

ラダーペダルおよびブレーキペダル

セクション16

プロペラピッチコントロールレバー、スロットルレバーとプロペラピッチレバーロック、エレベータータブ調整、燃料量と流量計、スロットルコントロールレバー、燃料セレクターコントロール

セクション18

オートパイロット油圧計、防氷ブーツ動作計、ランディングギア油圧計、フロントガラス除氷手動ポンプ、メイン油圧計、真空計、真空計切り替え、旋回傾斜計切り替え、人工水平儀(姿勢指示器)切り替え、副操縦士マイク、排気ガス分析計スイッチ、オートパイロット用人工水平儀(姿勢指示器)切り替え

セクション19と21

機長席と副操縦士席

セクション20

キャブレター空気温度制御、補助燃料計ポンプノブ、フラップレバー、ランディングギアレバー、オートパイロットサーボ速度制御、キャブレター混合比調整、オートパイロットサーボ「オンオフ」制御、駐機ブレーキ

旋回傾斜計については下記リンク参照

深山のコックピットと言えば、日本機離れした丸い突起のある中央コンソールのレバー類が特徴的だが、元をたどればDC-4Eのソレである。

現に、フラップレバーや着陸ギアのレバーが両者とも同じ位置に生えている。

ダグラス機は航空機関士が取り扱う機器類をコックピット中央上部に集約するレイアウトを取っているが、攻撃機として周囲視界が必要な深山では、その部分がガラス張りとなっているため、計器類はすべて機関士席のパネルに移動したと言える。

ただし、防氷ブーツに関しては日本軍機は装備していない(翼前縁部に黒い極薄ゴムシートを取り付ける為、どうしても真っ黒になるが、日本軍機は色が付いている)ので、作動計は装備していないだろう。

この辺りのダグラス機の特徴として、ブレーキシステムに「エキスパンダーブレーキ」を採用している事がある。

このエキスパンダーブレーキとは、ブレーキパッドを張り付けたチューブを膨らませ、ホイールに押し当ててブレーキとする方法である。

F-15J主脚格納の時間差について 付録 ダグラスDC-3の主脚と尾輪

ブレーキパッドを押し当てる圧力源にゴムチューブを採用している事からゴムの劣化が容易に想像できる上、ブレーキングの熱がチューブを温める事も察しが付く。事実、DC-3ではブレーキを踏むと熱を持ってブレーキ力が低下するという持病を持っている。その後10年ほどで飛行機のブレーキシステムから退場させられ、ディスクブレーキに仕事を明け渡すことになる。

DC-4EのブレーキシステムはA-26に引き継がれたが、それも初期ロットまで、その後は当然ディスクブレーキ装備へと切り替えられている。

Douglas A/B-26 Invader Wheels and brakes

DC-3の時代に設計されたDC-4Eらしい装備だが、同時にDC-4Eと共に時代の彼方へ飛び去って行った装備でもある。

陸軍が興味を持ったようです

さて、十三試大型攻撃機の試作がスタートすると、ある所が興味を持ち始める。

その名は大日本帝国陸軍、そう、日本陸軍である。

なぜなら陸軍は4発機の大型重爆を持っていないので、一応爆弾も積載可能な大型攻撃機をそのまま流用して自分の所で使おうという魂胆だった。

もともと日本陸軍は、世界の航空戦力が独自組織へと野心豊かに育つ中で、陸軍の航空部隊として忠実にあり続けた。

陸軍のための航空戦力とはすなわち、野戦での活躍である。

敵飛行場を攻撃して航空戦力を撃滅し、前線上空で制空権を奪取し、敵前線を近接航空支援で攻撃する為に存在するのが、陸軍の為の航空戦力である。

一通りのラインナップは備えていたものの、敵飛行場爆撃用に使用する重爆は双発機止まりであった。

そこに4発の大型重爆を日本海軍が開発するので渡りに船、と言う訳で、陸軍仕様に計器類やエンジンを設計変更した深山も登場する。

…いや、登場しようとしていた。

主開発側である海軍ですらモノに出来ない状況下で、深山の陸軍量産計画は白紙に戻されたのだ。

新鋭機という代償

DC-4Eを参考として設計された深山だったが、元々のDC-4Eの問題点に加えて、日本側の工業的な問題も加わってしまい大変な事になった。

深山の問題点は大きく分けて3つにまとめる事が出来る

- 機体重量からくる問題

- 発動機の問題

- 油圧制御の問題

この内、機体重量の問題はDC-4Eから引き継いだ血筋ではあるが、残りの発動機と油圧は日本の工業力によって引き起こされた問題だった。

軍用機としての武装搭載による重量増加を見込んで、発動機をDC-4Eよりも強力なものに選定していたのだが、それがまず問題として噴出した。

選定された発動機は「護」一一型であるが、こいつは振動問題に加えて故障頻発という持病を抱えており、火星より強力なエンジンとして搭載されていた天山ですら水メタノール噴射装置付きの火星に(出力が上がったとはいえ)戻される曰く付きの一品であった。

むろん200基で生産中止に追い込まれた血統書までついている。

こんなエンジンを積んでいるので振動問題は常について回り、発動機が始動しない/途中でエンストするというのは日常茶飯事、1回運転した後にプラグを掃除しないと再始動できないという体たらく、さらに飛行中にピストンがシリンダーヘッドを突き破るという事例まで記録されている。

こんなエンジンなので出力問題は付いて回り、重量過多で最高速度と運動性能の低下が追い打ちをかける。

さらに致命傷だったのが、総油圧制御という機体制御システムそのものだった。

米国ですら「整備性悪く費用が嵩む」と言われた機体を工業技術水準の低い日本で製造した結果、油圧機器の不具合が出るわ出るわ、挙句には飛行中に作動油漏出で全油圧喪失となるトラブルまでした。

ただし、深山には予備としてワイヤーによる操縦系統が備え付けられており、機内で操縦系統の繋ぎ変えを行えば操縦を回復する事が出来た。

この時の状況はこうである。

離陸時に作動油漏出発生の為油圧制御で引き上げていた脚を再度展開しロック確認、その後舵を水平にして舵と操縦桿の結合ピンを外して油圧系統からワイヤー系統に切り替えて操縦能力を回復する。

ただしこの時は一切の操縦不能状態で直進飛行、折しも東京湾上空だったので前方から大型飛行艇が接近、深山側はどうも出来ず、大型飛行艇が急旋回して回避、こうして空中衝突を回避。

クソ重ワイヤー操縦で機敏な操作は不能なので、横須賀ではなく木更津飛行場へ着陸、この時横風修正を出来ず接地と同時に片タイヤをパンクさせながらも直進して事なきを得た。

雷撃/爆撃の為機敏で微操作に応える油圧制御を本命としていたが、その油圧制御が深山のアキレス腱となった。

ワイヤー制御とはいえ、予備の操縦系統を必要とし、しかも実際に使う日が来るようでは信頼性も何もない。

速度も低く、信頼性も整備性も悪劣な深山改にもはや海軍も改良する意味を見出せなかった。

深山改は、次の新型大型爆撃機「連山」のデータ取りとして、深山2機/深山改4機で生産が打ち切られ、細々と空を飛び続ける事となった。

「解体した方が良いんじゃないか」とすら言われるまでになった深山ではあったのだが、ここで戦況の悪化が別の道を開くことになる。

4発大型爆撃機としての搭載量を生かした輸送機としての仕事である。

深山改輸送機

昭和18年後半を迎えて激化する南洋攻防戦において、前線での航空戦力補充の需要が高まり、特にスピーディーな輸送が切望されていた中で、この使うあてのなくなった大型爆撃機に白羽の矢が立ったのだ。

無論、軍用輸送機としてはDC-3ベースである零式輸送機が投入されていたが、深山は双発輸送機だったDC-3よりも、さらに大型な4発機であるDC-4E譲りの巨人機であり、機内スペースの余裕は段違いであった。

特に、組み立て調整済みプロペラを丸ごと機内に搭載可能という、当時存在したどの日本の軍用機にも出来ない輸送力は、航空戦最前線にとってかけがえのない存在であった。

さらに深山改の飛行を後押ししたのは、輸送部隊の司令であった粟野原仁志中佐の考え方が大きい。

「有るものは有効活用しよう」という方針で、この不具合まみれだった深山改も無事空へ羽ばたいていたのである。

しかし、活用し始めたからと言って不具合癖が治る訳でもなく、使用可能な4機のうち1機を予備機として整備し、ローテーションを組んで運用するという方法で輸送が行われていた。

その為、機材4機に対してクルー3組となっている。

この時の編成はこうである。

操縦士1名

副操縦士1名

偵察1名

電信1名

搭乗整備兵2名(1編成のみ3名)

4トン積載可能という大積載量を生かして、ゼロ戦の増槽やプロペラ、さらには魚雷を木箱に入れたまま爆弾槽に2つ入れて中継輸送したり、南方から食べ物や搭乗員、遺骨を持ち帰ったりと期待通りの活躍を見せたが、飛行ではエンジンから噴油したり燃料が漏れたり、やっぱり油圧操舵系統が詰まったりと機体通りのトラブルを起こしながらの輸送飛行であった。

整備兵が乗り込んでいるのもその為で、南方の基地に付いたら現地の整備兵と共に機体修理という記録も残されている。

さらに、発生した機体トラブルから整備の整ってない南方の飛行場に緊急着陸すると、機体重量から滑走路のアスファルト舗装を踏み抜いたトラブルまで発生しており、運用には苦労が付きまとう機体であった。

そんな中、ついに1機が着陸間際に墜落事故を起こしてしまうのだった。

メーデー!深山墜落の真実と真相

鹿屋飛行場への着陸進入を行う深山改輸送機。

あと少しで着陸と言う所で、突如としてトラブルが発生。

『復航!スロットル最大!最大!』『うわっ?!?!』

「滑走路への最終進入中に、突如として機首下げに入りました。もちろんレッドブーストまで発動機を駆り立てて姿勢を立て直そうとします。ところが今度は、右に傾き旋回を始めてしまいました。」

もはや一刻の猶予はありません。何としても機体を立て直必要があります。

『補助翼が効かない!!』

「乗員は判断を迫られます。」

時間は残されていません。とっさに油圧装置を切り替えます。

『どうだ?!』

しかし無駄でした。

『あぁ!前に大木が!』『衝撃体制!』

深山改は木立を掠め、大木と接触して墜落、そして炎上しました。

パンパンッパンッガリガン!ゴンガン!ドォォォン!

事故調査は困難を極めます。

「当時はフライトデータレコーダーも、コックピットボイスレコーダーもありません。墜落地点に散らばる機体の残骸に残された痕跡と、搭乗員の証言が全てです。」

一体何が原因でしょうか?その答えは、残骸をかき分けないと見つからないかもしれません。

『さて、まずは発動機から調べて行こうか。』

慢性的な機体トラブルが主原因でしょうか?

『油圧系統のトラブルだと考えました。』

しかし調査の過程で思わぬ事実が。

『同じ現象が、過去にも…?』

「再現性が無いトラブルというのは、解決にかなりの労力が必要です。いったい何が原因で問題に発展したのか、突き止める事が出来ないからです。」

シュィィィキィィィィイイイン≪メイデイメイデイ≫グォォォオオオ 「デン!」

トンチキ♪トンチキ♪トンチキ♪トンチキ♪

ギャンギャンギャンギャンギャンギャン≪Pull Up!≫ギャンギャンギャンギャン

≪310 Saveing, and 6 miles way. Can not Take traffic.≫デン!

AIR CRASH

INVESTIGATION

This is a true story.

It is based on official reports

and eyewitness accounts.

「公式記録、専門家や関係者の証言を基にした実話です。」

「再現性の無いトラブル」

昭和19年4月19日、台湾の新竹基地を飛び立った零式輸送機の編隊後方から、大型機が接近してきます。

「1021空の輸送機で、台湾を過ぎたあたりで、ダグラス機の後ろからスー…と近づいてきたわけです。」

当時の状況をパイロットだった今野貞夫氏がこう述べます。

「ダグラス機は双発に対して、深山は4発機で、後から出発した深山が、先に出発した我々ダグラス機の隊列を悠々と追い越していくのです。うらやましかったですよぉ。」

深山改輸送機は、4発のエンジンを備えた日本海軍の大型輸送機でした。

DC-3のライセンス生産であった零式輸送機に対して、大型爆撃機を転用した深山改輸送機は飛行高度、航続距離、最高速度、そして積載重量の全てにおいて上回っていました。

「日本海軍はもともと、深山を雷撃も爆撃もできる大型の攻撃機として設計していました。しかしながら、当時の技術力ではDC-4Eの油圧制御をモノにする事が出来ず、攻撃機としての運用を断念し、輸送機に転用したのです。中島飛行機は日本でのDC-2やDC-3のライセンス生産を担当しており、ダグラス製の油圧制御システムには元々慣れていましたから、総油圧制御から部分的な油圧制御への回帰は、当然ながら信頼性の向上につながりました。」

同じ1021空輸送部隊の零式輸送機の編隊を追い抜き、一路鹿児島の鹿屋飛行場を目指します。

機長は偵察担当の田尻中尉、操縦は操縦士の山崎上等飛行兵長が担当しています。副操縦士席には中野飛行兵長が座っています。

この日、飛行隊は千葉県香取基地へ移動する物資と人員を搭載し、鹿児島県の鹿屋基地を中継点として台湾の新竹基地から飛行するルートです。

鹿屋を経由して香取へ一直線に向かう深山改輸送機に対して、零式輸送機は鹿屋からさらに大田飛行場を経由して飛ぶため、急送する物資と便乗輸送を引き受けた深山の機内は一杯となっていました。

『あれが開聞岳です。まもなく鹿児島です。』『これより降下に入る。』

ブォォォォォォォォォ

沖縄を超え、ついに深山改輸送機は鹿屋飛行場へと近づきました。

≪こちら深山改21-02号機、鹿屋飛行場管制塔こんにちは。、

≪こちら鹿屋飛行場管制塔。周回飛行にて着陸進入、滑走路を右に見て旋回し着陸せよ。滑走路は左。飛行訓練中の為先行機あり、注意されたし。≫

『周回進入、右旋回で左滑走路に入ってくれだそうです。』『わかった。』

≪こちら深山改21-02号機、了解。滑走路へ右旋回で着陸。≫

鹿屋基地への周回着陸進入では、鹿児島湾からの進入でまず、古江町上空で右方向に旋回し東に進路を変え、そのまま鹿屋飛行場を右手に見ながら鹿屋の市街地上空を東へ進み、その後90度旋回を2度行って鹿屋基地の滑走路へ正対しなければなりません。

『右旋回、方位0-9-0』

グゥォォォオオオ…

高度300m、古江上空を右旋回で通過します。

『フラップ下げ、20度。』『20度了解。』

ミュォォォォォ

『現在120ノット』

最終旋回を行って鹿屋飛行場の滑走路に正対します。

『フラップ45度。』『フラップ45。』

『前方に着陸する陸攻。』『確認。』

先行機として、1式陸攻が先に着陸します。

予定よりも早く鹿屋基地上空へ到着したためです。

「戦時中は航空機の飛行が少ないと思われがちですが、違います。軍用機の完成品輸送や搭乗員の連絡輸送で、平時よりもむしろ空が混雑します。ですから、現代のように数珠繋ぎの着陸も度々発生しています。」

『着陸装置、下げ。』『着陸装置下げ…』『ライト点灯…3グリーン、着陸装置下がりました!』『着陸装置、よし確認!』

徐々に高度を落としていきます。

滑走路まであと500mから600mまで来ました。

まもなく着陸です。

しかし、突如として着陸は破綻しました。

機首がさがり、ゆっくりと右に旋回し始めました。

『機長?!』

『推力最大!』

「着陸態勢に入って最終進入中に、突如として機首下げに入りました。これは不味い状況です。というのも、着陸態勢では徐々に高度を下げていきますから、機体はほぼ水平姿勢となり、着陸の50mほど手前で機首上げ操作を行い、ゆっくりと着陸させます。着陸態勢で意図せず機首下げ姿勢となった場合、直ぐに姿勢を回復しなければなりません。」

直ちに4つスロットルを押し込んでエンジンを駆り立てます。

ですが次の瞬間。

『うわっ?!』

『どうしてそっちへ行くんだ?!』

機体はさらに機首を右に向け、どんどんと滑走路から遠ざかり始めました。

『補助翼が効かない!』

当時の状況を、搭乗していた蓮沼一郎氏はこう説明します。

「少しショウトに着陸するな、と思った時に、スーと機首が下がる。そこで操縦士の山崎が発動機を赤ブーストまで吹かして立て直そうとした訳です。とたんに右にグーと傾く。山崎は副操縦士と共に操縦輪を左にしようと懸命で、『補助翼が効かぬ!』と叫んでました。」

必死に左に戻そうとする操縦士の奮闘をよそに、深山改輸送機は右旋回を続け、鹿屋の街へと迫ります。

『どうしたんだ?右に曲がっているぞ。』

《深山改21-02号機、どうしましたか?》

≪今現在機体のトラブルに対処中!≫

この時、油圧装置のトラブルかと考えた蓮沼氏は機関士席のパネルに飛んでいき、駆動する油圧装置を切り替えます。

『どうだ!』

『駄目だ!』

機体に反応はありません。

右旋回で鹿屋市街地を超え、雑木林の先端が窓の横を流れていきます。

「高度50m足らず。これは補力装置の故障だ油筒と切断しなければと思い、基準翼の装置の所に行きました。畳1枚ほどのカバーの上に何も知らない便乗者が4名ほど座っている。『どけどけ!』と突き飛ばすようにして蓋を開くにも、右一杯で固まって接合ピンは抜けない。とたんにドシンと何か当たる音、グラグラどしん!墜落しました。」

『あぁつ!前に木が!』

『駄目だぶつかる!衝撃に備えろ!』

深山改輸送機は木立を掠めて行き、続いて大木と翼が接触しました。

パンパンッパンッガリガン!ゴンガン!

右翼をぶつけた衝撃で翼はもぎ取られ、機体は半回転、付近にあった高圧電線の鉄塔2本を引き抜いて倒壊させながら、機体はバラバラとなりました

『うわぁぁぁぁぁ』『ヌアァァァァ!』

ズガガガザザザガガバキバキバキバキバキ

ドォォォン!

鹿屋基地の滑走路へと着陸しようとしていた深山は、着陸寸前に突然右旋回を開始し、パイロットの奮闘むなしく田園地帯へと墜落しました。

所が、これほどの大事故ながら搭乗者とパイロットは生きていました。

「グヮラグヮラどしん!と衝撃が来て、土煙で周りが見えなくなりました。荷物に押さえつけられて身動きが出来ませんでしたが、足を伸ばして抜け出しました。その時に白煙がスーと流れてきて、バァと火になりました。慌てて飛び出しましたね。」

生存者を火災の恐怖が襲います。

『飛行機から離れろー!』

機体の燃料タンクが破壊され、漏れたガソリンに引火したのです。

既にエンジン付近では大きな火災へと発展しています。

急いで機体に取り残された生存者が救助されます。

次いで、事故を聞きつけた地元住民達が救助活動と消火作業に当たります。

墜落地点が耕作地帯であったので、掘り返された土をかけたり、植えてあった麦で叩いて火を消していきます。

懸命の消火活動により、機体の火災は基地からの消防隊到着前に消し止められました。

しかしながら幸運な人達ばかりではありませんでした。

搭乗員であった電信担当の畑中中尉は即死していました。

同乗者も2名が救助の甲斐なく死亡しました。

負傷者多数、死亡者3名の大事故は一体何が原因で引き起こされたのでしょうか?

真相解明が求められます。

『これはひどいな…大型機がバラバラだ。』

早速、海軍と製造元の中島航空機の社員からなる事故調査会が組織され、現場へと派遣されました。

『この断面は溶けているな…。猛烈な火災だった。証拠が燃え尽きていないと良いが…。』

エンジン付近の部品は、墜落後の火災によってダメージを受けていました。

「この当時は、飛行機にフライトレコーダーも、コックピットボイスレコーダーもありません。ですので、現在の事故調査で使用可能な手法が使えません。現場の残骸と痕跡、そして生存者と目撃者の証言を丹念に調査していく、手間がかかる調査方法となります。」

『残骸はまだ土の中か…。』

機体の残骸の大部分は、墜落後の消火活動で土を掛けられており、その掘り起しにはまだ当分時間がかかります。

『あれが鹿屋の飛行基地で、向こうが鹿屋の街だ。』

『深山改輸送機は、鹿屋基地の滑走路に着陸しようとして突然右旋回をはじめ、市街地上空を飛行して、ここに墜落した訳です。』

『右旋回を始めてから一度も姿勢を立て直せなかった…まずはエンジンとプロペラだな。』

深山は着陸の最終段階で右旋回に入り、墜落しました。

エンジンとプロペラに問題があったのでしょうか?

プロペラ機は、プロペラが作り出した空気の流れを翼に受けて揚力を発生させます。

その為、左右のエンジン回転バランスが崩れたり、プロペラの向きが勝手に変化して左右の気流の流れがアンバランスになると、傾きます。

『こちらです。左エンジンは向こうで、こちらが右エンジンです。プロペラも付いています。』

『プロペラは派手に曲がってるな。こっちはエンジンが支持架ごと外れて前に飛び出してる。』

『4つともちゃんと動いてまますね。』

『あぁ、これで一歩問題の真相に近づいた訳だ。』

エンジンとプロペラは事故原因から除外されました。

破損状況と部品の散乱具合から、事故の瞬間まで推力を発生させていたのです。

「プロペラが回転して推力を発生していた場合、墜落の衝撃で機体の前方へと飛んでいきます。そこから、エンジンは動いていたと推測できるのです。また、プロペラの曲がり具合も重要な証拠です。プロペラが回転していなかった場合、一部が粉々に砕かれます。この場合、そうなってはいませんでした。」

- (本稿は世界の傑作機No.90号記事に記載された「方向舵トリムタブの連動比による失速」の回想、および鳩部隊史に記載された複数の証言と回想、事故写真を基に構成しています)

喪失の連鎖

4月に上記の墜落事故を起こし稼働機が3機に減ってしまった深山改輸送機だったが、事故原因の改修も行われて戦雲迫る中も活躍…と物事は簡単には進まなかった。

6月上旬に風雲急を告げるテニアン島へ、深山が所属する1021空を転進させることが決まり、栗野原司令を含めた司令部と深山改輸送機2機がテニアン島のウシ飛行場に引っ越しする事となった。

だが、2機のうちの1機がエンジンに不調を起こし、修理の為1機だけ先にテニアンへと飛行する事となった。

2番機の修理途中で「先行機のエンジンが燃えた。」と報告が入り、先行機用の修理部品も積み込んでさあ出発というところで、出発が取りやめとなった。

日は昭和19年6月15日、アメリカ軍が隣のサイパン島へ上陸作戦を始めたからであった。

この事態に1021空の転進自体が中止となるが、問題は既にテニアンへ進出した部隊の司令部の処遇だった。

もちろん部下は救出を望んだが、サイパンの戦いが進行し上空の制空権が握られた中ではどうしようもできなかった。

続くテニアン島の戦いで1021空の司令部は玉砕し、深山1機と司令部を失うという大損害を被ってしまった。

特に深刻だったのが、理解ある栗野原司令の喪失で、上司が変われば部隊の方針も変わるというもの、既に稼働機2機となり予備部品も払底した中、整備に難のある深山改輸送機に飛び続けるという選択肢は与えられなかった。

テニアン進出が中止となった後、鹿屋-台湾-マニラの往復飛行が続けられたが、8月24日に中止され双発輸送機を使用した空輸に転換される。

残存2機は厚木基地へ自力回送され、そのまま整備練習機材として活用される事となった。

その後、輸送機とならず訓練用機材として活用されていた火星搭載の深山2機は、横須賀基地で空襲を受け大破炎上してしまったが、厚木基地に移管された深山改2機は、その後も銃撃を受けつつも致命的な破損もなく、終戦のその日まで健在だった。1機は尾翼部分が破損していたが。終戦後もプロペラが付いたままなので、飛行能力は喪失していた訳だけれども。

深山改のカラー写真、実は進駐軍がこの厚木基地に残されていた深山改輸送機を撮影したものである。

こうしてDC-4Eの翼時代から数えて太平洋戦争を丸々生き残った深山改輸送機だったが、戦後は大きすぎる図体に爆破処理されて、その生涯を終える事となる。

DC-4Eで総油圧制御と大きな図体を持て余し、13試大攻で油圧操作と重量オーバーに苦しみ、深山輸送機で不具合の頻発に悩まされながらそれでも空を飛び続けた巨人機は、こうしてひっそりと表舞台から去っていったのだった。

- 参考資料

- 「丸」2013年12月号 深山&連山

- 世界の傑作機 N0.99 1977年11月号 特集 海軍試作陸上攻撃機 深山/連山

- 【図解】世界の軍用機史8 日本陸海軍試作/計画機 1942~45

- 光人社FN文庫 巨人機物語

- 帰ってきた性能標準 / 爆撃機編

- 美国DC-4E客机 卖到日本之后被用来研究制造轰炸机

- 航空機実用事典

- 航空機実用事典 航空計器

- アメリカ飛行機免許のお勉強サイト Turn Coordinator、 旋回釣合計、旋回傾斜計

- 海軍 試作陸上攻撃機「連山」のコックピットを復元する。

- 桜と錨の海軍砲術学校 鹿屋航空基地

- 桜と錨の海軍砲術学校 笠ノ原航空基地

新規

新規 編集

編集 添付

添付 一覧

一覧 最終更新

最終更新 差分

差分 バックアップ

バックアップ 凍結

凍結 複製

複製 名前変更

名前変更 ヘルプ

ヘルプ