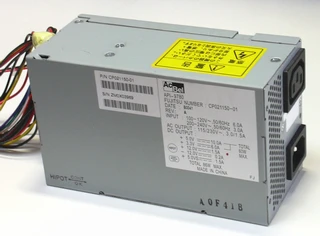

ケースはSFXでもATXでもない独自規格です。

コネクタや電気的にはATX規格の電源です。

はじめに

私はルータ用PC、実験用PC、Windows用PC等の用途で中古PCをよく使います。

中古PCは購入費用が安いのはいいのですが、難点は電源の寿命がすぐに尽きることです(HDDは端から交換するから問題なし)。

しかも一般に販売されているATXとかSFX規格の電源ならいいのですが、生憎省スペースPCは独自規格の電源が多く、交換しようにも代替の電源が簡単に手に入りません。

ここは自前で電源修理するしかありません。電源さえ修理できれば利用価値がグッと上がります。

本ページでは省スペースPCの電源修理の一例を説明します。

典型的な電源異常のパターン(症状)

私の経験上

- PC使用中にカタッと音がしてHDDが停止してハングアップ

- ブート時、HDDがランダムアクセスを開始した途端にハングアップ

- 大きなファイルのコピーを開始するとハングアップ

- HDD1台の時は問題ないが、2台、3台にすると、上記項目の現象が発生する。

これらはほぼ原因が電源にあると特定できるパターンです。ただし一部はメモリ異常時の現象と重なります。

(2008-6-7修正)上記の赤字で示した項目1はHDD故障の場合もあります。バックグラウンドを含めて何も作業をおこなっていない時に突然HDDが停止してハングアップした場合は、電源の故障ではなくHDDの故障(寿命)の可能性大です。実はこういった現象にはわりと良く出くわします。こんな大事なことをページ開設後約2年も書いていなくてごめんなさい。こういった現象はHDDのプラッタの寿命ではなく、HDDの基板の劣化が原因だとと思われます。HDDの基板はHDDのモータの発熱をまともに受け続ける為、常識的な電子基板の寿命より遥かに短くなってしまいがちです。このようなHDD基板の寿命は、PC起動中のハングアップという形だけではなく、PC起動時にHDDが認識されないという現象をよく生じさせます。起動時に、前回起動時に認識されていた等の、認識される筈のHDDが認識されない場合はほぼ100%HDDの故障(寿命)だと断定できるケースです。初めてこのような現象に遭遇した人はびっくりするかもしれませんが、私の経験上、このようなHDDはしばらくの間電源を落としておいてしっかり冷却してからあらためて起動すれば、まず(ほぼ100%近く)再び認識されます。もちろんこのようなHDDが寿命に達していることは明らかですし、こういったことを何度も繰り返すと認識されなくなるまでの時間がどんどん短くなりますから、出来るだけ早く中のデータを吸い出すことが肝要です。あるPCでは全く認識されなくなったHDDでも他のPCでは認識されることもありますから、とにかくあきらめずにデータの吸出し作業をおこなってみて下さい。

電源が故障した時、何をするか

私の場合(故障した電源がコネクタ、電気的にはATX電源の場合)

- PCのカバーを開け、故障した電源を取り外す。

- 修理期間中の代替電源としてストックのATX電源を取り付ける。(電源の大きさが全然違うので当然カバーは取り付けられない。)

- 代替電源でPCを試用し、電源の故障であったことを最終的に確認する。

- 故障した電源を分解し、二次系の電解コンデンサを全て取り外し、交換用部品を注文する。

- 交換用コンデンサが到着したらそれを故障した電源に取り付ける。

- 代替電源を取り外し、修理を終えた電源を元のように取り付ける。

電源の故障個所を探るプロセスが欠けているじゃないかと突っ込まれそうですが、これには理由があります。

故障した電源からコンデンサを外してCメータで量ってみても、液漏れでもしていない限り、容量には異常がないことが多いのです。いや新品時の容量よりは減少しているのでしょうが、刻印された容量は満たしていることが殆どなのです。でも、電源の中の部品で圧倒的に故障し易い部品は大容量のコンデンサであることは間違いないので、静電容量が異常でなくてもESRの方が異常になっているのだろうと決め付けて、電解コンデンサを交換することにしています。全ての電解コンデンサを交換するのではなくて電源供給能力に密接に関連する二次系の電解コンデンサだけを交換します。これだけでまず多くの場合大丈夫です。余裕があれば一次系も交換したほうがいいかもしれません。もちろん一次系二次系に関わらず、膨張や液漏れしているコンデンサは必ず交換します。ESRを測定できる機器「基板に装着したまま(インサーキット)でESRを測定できるチェッカー」を持っていればもっと論理的な(?)修理が可能でしょう。

電源修理にCメータが役立つことはまずないというのが私の実感です。

| 交換用コンデンサの選択について パソコンや、パソコンのHDDは電源装置にとって過酷な負荷です。 必要とする電流が瞬間的に激しく上下します。電源装置は一定の電圧を保ったままでこれを供給しなけれなりません。 こういった環境に対応する電源装置で使用するコンデンサは、必ず低ESR(出来る限り超低ESR)の性質のものが求められます。低ESRではないコンデンサを使うとレスポンスが悪くなり、一定の電圧に保たなければならない筈の電圧が上下してしまいます。 |

| 余談なのですが、同様な実験(?)をした人はあまりいないと思うのでちょっとご報告しておきます。私は本ページで紹介した以外にもいろいろ電源修理をおこなっています。その中には近くの電子部品屋で購入した超低ESRでも低ESRでもないコンデンサを使って修理した経験もあります。また殆ど低ESRのコンデンサだけで修理した経験もあります。統計がとれるほどの数でもないので確かなことは言えないのですが、とりあえず私の経験では、殆ど低ESRだけを使って修理すると、直ることは直って普通に使えましたが、3年でまた壊れました。これはだいたい激安電源と同等なスペックだと思います。それから超低ESRでも低ESRでもないコンデンサを使って修理した場合でも直ることは直りましたが、1年でまた壊れました。 てことで、これらケースから判断すると電源の修理で使うコンデンサは超低ESRに統一するのが当然くらいに考えておいた方がいいようです。 |

修理作業の実際

コンデンサの取り外し

私の場合、基板の状態に合わせて60Wもしくは30Wの半田こてを使用します。30Wで弱いと感じれば60Wを使います。

(お読みになっている方が日頃から分解好きであれば言及する必要はないことですが、)半田の盛り上がりが少ないと思ったら、先に追い半田をしておきます。半田が少なすぎて溶かしにくい状態で頑張るのは非効率です。

片方ずつ足を溶かして少しずつ抜いていきます。コツは(右利きとして)左手で電解コンデンサを自由に動かせるように持つことです。

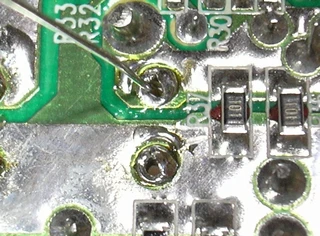

取り外し後、穴の掃除をおこないます。

半田吸取り器で軽く吸った後、半田こてで暖めながらスズメッキ線を穴に差し入れてゴニョゴニョと掃除し、コンデンサの足が通るくらいの穴を確保します。このように、足が通りさえすればいいという感じです。(これでもOKということを示す為に”わざと”穴が傾いた例を撮影しています。)

これは私の好きな作業です。残っている半田の量とメッキ線を差し込む長さと引く速度がポイントで、言葉ではあまり詳しく説明できません。メッキ線を抜いたときにどうしても穴がふさがってしまう状態なら、もっと半田吸取り器で吸ってみて下さい。そういう場合なら吸取り器だけで十分な穴を確保できる場合も多いと思います。

↑このあたりについてページ最下部に読者や私のコメントがあります。

最初の頃はピンバイスで穴を確保したことがありましたが、基板を削る可能性があり良くないやり方です。

決して半田吸取り線を使わないのが、私の電源修理のやり方です。(電子工作の修正時にわりと半田吸取り線を使う私がです。)多分、他の方も同様ではないかと思います。

コンデンサの取り付け

今回写真を撮り忘れていて、カバーを締める直前、再結束してグリスも塗った段になってやっと一枚撮りました。

(元がそうだったのですが、)コンデンサ同士を寄せ合あわせ、グルーで固めて音の発生を防いでいます。

60Wの半田こてを使います。(30Wでも可能かもしれませんが、私は取り付け時には半田不良がないように必ず60Wを使用します。)

穴の掃除をおこなっておけば、取り付けについては特段説明する点はありません。

動作確認

まずあっさりと直っている筈です。

直っていなかった場合のことは知りません。

サイト内関連ページ

ご要望、ご意見、質問を下のフォームにどうぞ

(でもここより、掲示板や書き込みフォームのページに書いて頂いた方が気づき易いと思います。)

- 初めましてこんばんわ! 先日からとある事情でハンダを勉強しているJMと申します。 基盤やコンデンサなど、電子工作には全く無知の私ではありますが・・・

-- JM? 2008-01-07 (月) 22:42:33

-- JM? 2008-01-07 (月) 22:42:33 - すみません、間違えて中途半端でアップしちゃいました失礼しましたm(_ _"m)ペコリ ハンダを始めたと言いましたが、初めてすぐにまた偶然にも当方のメーカー品PC(富士通製)一体式PCが電源ランプは付いているものの、電源を押しても起動しない(走らない)状態になりまして、分解して自作用の電源とつなぎ合わせてみたところ、見事HDDなども動きましたので電源交換しようとしたところ、どうも見た事ないコネクターが1つ・・・ どうも特殊な電源らしく、モニターに電源供給するコネクタが付いており、簡単には交換できそうにありません。 しかも電源の形も2段のような特殊な形ですし・・ そこでこれは電源自体を修理しかないかと思い、検索一発目で当HPさまとご縁があり、拝見させて頂きましたが大変参考になりました! そこで質問なのですが、当方のような、起動していない時には電源ランプ自体はオレンジに点灯していますが、電源を入れてもうんともスンとも言わない状態(多分雷?)はご説明にありますコンデンサーの交換で見込みはありますでしょうか? どうか参考にお願い致します。 -- JM? 2008-01-07 (月) 22:49:14

- もちろん保証はできませんが、(コンデンサ交換で)直る見込みはあると言えるでしょう。PCが曲がりなりにも起動すれば、電源故障か否かの判断はやり易いのですが、その状態では断定はできません。正常にPCが使用できているときは、電源LEDのオレンジは「サスペンド中」を意味しますが、起動前であればエラー発生のときにそのようになる仕様になっている可能性が高いです。富士通に聞いて確かめてもいいと思います。

原因が電源の故障だと仮定して、修理のことに話を移します。当該の電源はケース形状が特殊で、液晶に電力を供給しているとうことですが、マザーボードとの接続コネクタはATX規格のものでしょうか。でしたら、電源をPCの外に置くことにすれば、不恰好ですが、市販のATX電源をちょっとした改造で使うことが出来ると思います。PC内部の電源供給はどの系統も定電圧での供給ですから、電源の型番とかは全く関係ありません。12V, 5Vそれぞれを供給すべき系統に供給すればいいだけです。液晶への電源供給も簡単な半田付けをすれば可能でしょう。あとは供給能力ですが、一体型PCへの供給なら市販されているどんな電源でも十分でしょう。

壊れた電源を修理するのを止めているわけではありませんよ。上記はお手軽な方法として紹介したまでです。どういう経験をお持ちの方かはわかりませんが、マザーボードからの電源コネクタの取り外しは握力が必要なことが多いので、女性の方は男性にお願いした方がいいかもしれません。

ちなみにこのページで例として取り上げたPCは偶然にも富士通製です。 -- disklessfun? 2008-01-08 (火) 00:22:07 - とても貴重なご意見ありがとうございます。 確かに電源自体を外付けにする この発送は候補としてあげましたが、最近はじめた半田作業のスキルをあげたいと思い、是非チャレンジしてみようと思っております。 コネクターですが、4品物の横並びではなく、2つずつが重なった四角型の物で、何の役割かはハッキリとはわかりませんが最近の電源とマザー側にはホボ付いているメイン電源線ともう1つの物(主に黄色と黒の線)によく似ておりますがそのコネクターのかなり小さいバージョンのような初めて見る物です(説明下手ですみません

) -- JM? 2008-01-11 (金) 03:49:22

) -- JM? 2008-01-11 (金) 03:49:22 - 上記修正 4品物→4ピン物 話は変わりますが、とりあえずチャレンジしてみようとの事で、HP管理者様のサイトを参考にさせて頂き、まずは転がっている壊れてる違う電源にて取り外し作業の練習をしてみたところ、ぎこちなくはありますが何とかスムーズに進められる事が出来るようにはなりました。 が、凄く安物電源だったおかげもあるのかとても雑な作りでしてハンダもすぐに溶けて取り外しには難なくいけたのですが、いざ富士通製の電源本番! って時に大きな壁にいきなりぶち当たってしまいました。。 写真では一緒かはわかりませんが、当方の電源をバラしてみるととても綺麗にハンダしてあり、機械がしたかのような綺麗な物で、1つ1つがかなり薄くハンダしてあり、こてをいくらあてても微に表面くらいしか溶けず、全く外れません( ;‘e‘) これは特殊なハンダなのでしょうか? 当方の使用したこてですが、HPを参考に白光の40Wの物をメインで使ってダメでしたのでGOOD製20W~90Wのタイプを発熱させてやってみましたがやはり全くダメでした・・・ やはり当方の技術がまだまだ足りないだけなのかもしれませんね

どうか何かアドバイスありましたら是非お願い致します。 -- JM? 2008-01-11 (金) 04:01:39

どうか何かアドバイスありましたら是非お願い致します。 -- JM? 2008-01-11 (金) 04:01:39 - まずお知らせしておきますが、上の、[修正(書き間違った場合にご利用下さい)] をクリックすれば、自由に修正や削除ができますからね(他人のレスを含めて)。

半田が溶けにくいときはは、追い半田をすべきです。こてをあてて数秒で溶けなければ、即、追い半田すべきです。そうした方が、結局は部品や基板に熱によるダメージを与えることを押さえることができます。

コネクタの件についてですが、よければ、掲示板のページに写真(pngとかjpgとか)を添付(アップロード)して頂ければわかりやすいと思います。ただし、一旦ページに添付したファイルは私じゃないと削除できないのでよく確認してから実行して下さいね -- disklessfun? 2008-01-11 (金) 23:19:55 - 穴の掃除は竹串(焼き鳥の串)が使いやすくてきれいにできます -- 工作少年? 2008-03-17 (月) 15:51:40

- このページでは、PCの電源装置中の2次電解コンの交換だけをすすめているが、マザ-基板上のCPUコア電圧供給用のVRMスイッチング電源の電解コンデンサも交換しないといけないケ-スがあるのでは?当方は両方やって蘇生させました。 -- ESRマニア? 2008-08-03 (日) 15:02:35

- 穴の掃除のやり方なんですが、私はやはりメッキ線を使います。メッキ線は竹串と違って熱くなるので半田の表面張力を生かすことができてやりようによっては竹串を使うよりも内部を(内部だけですが)綺麗に掃除できると思います。ただしもちろんメッキ線は冷えると半田にくっついてしまうという竹串にはない欠点があるので使いこなすのは難しいと思います。私も一般的には竹串を使うことを一番に考えた方がいいとは思います。 -- disklessfun? 2009-05-17 (日) 23:43:47

- 情報を探していましたら、ここにたどり着きました。 不躾ながら質問させて頂きます。 以前、Apple iMac G5 17inchの電源ユニット(AcBel製:API4PC47 等)の電解コンデンサが液漏れしていたので交換して治したことが数回あります。 今回は、同じ iMac G5 シリーズ 20inchモデルの AcBel製電源ユニット (型番:API3PC96)なのですが、 以前同様、2次側に多量の液漏れ電解コンデンサがあったため、2次側のすべての電解コンデンサを交換してみたのですが結局治りませんでした。 同型のジャンク品の電源ユニットを3台入手して、同じように電解コンデンサの交換をやってみたのですが、結局1台も治りませんでした。 この場合、1次側のコンデンサ(液漏れしている様子はありません)を交換してみる必要はありますでしょうか? もし、電解コンデンサをすべて交換しても治らないような場合、その他の電子パーツが壊れているのだと思われますが、まず何を疑うべきでしょうか? ご助言頂けましたら助かります。 -- gazi? 2011-07-13 (水) 23:40:12

![[tip]](https://cdn.wikiwiki.jp/to/w/common/image/face/tip.gif?v=4) 検索結果が指すページに望みの情報が見つからない場合、このすぐ下にある(↓)検索フォームを使ってみて下さい。

検索結果が指すページに望みの情報が見つからない場合、このすぐ下にある(↓)検索フォームを使ってみて下さい。