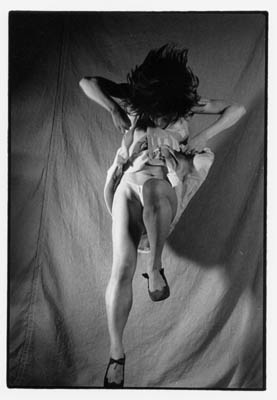

photo:Aedan Kelly

![]()

| 都道府県: 愛知県 東京都 |

| e-mail: |

| URL: |

(スパムメール対策のため、E-mailアドレスの‘@’が全角になっています。送信の際はE-mailアドレスをコピーペースト後、‘@’を半角にして送信して下さい。)

![]()

| 1993~96年 | 渡欧。ダンサーとして各地で作品に参加 |

| 2002年 | SPACにおいて劇団研修生に2ヶ月間の集中講座を行い、作品を振付。 |

| 2004年 | 長久手町で50歳以上の町民33名に出演を依頼し「密の歳月」を上演。 大垣ビエンナーレに美術家、映像作家との作業「in」を出品。 |

| 2006年 | 長久手町で50歳以上62名小学生40名の町民による「ゆめのまにまにⅡ」を上演。 |

| 2004~2007年 | リズ・ラーマンダンエクスチェンジの日本での作品制作のためのワークショップ通訳とアシスタントを努める。京都、福岡、山口、ワシントン各都市に2週間滞在し、それぞれ異なる作品の制作にかかわる。 |

| 2008 年 | 瀬戸市道泉小学校にて6年生40名によるダンス作品を上演予定。明治安田生命エイブルアートオンステージの助成により、障害をもつ人ともたない人のためのパフォーマンスを上演予定。 |

| 2006年より | 淑徳大学非常勤講師。 |

![]()

近年は作品の制作、発表にこだわらず、「ダンスの力をいかにしてさまざまな人と共有するか」を焦点にアウトリーチによる作品制作、ワークショップを活動の中心としている。一見、不自由に見える身体にも実は十分な魅力や可能性があり、舞台上においても新鮮な存在感を発揮しうることについては確信と経験がある。

振付家としては、特に一対一で稽古を行い、取材を踏まえて、その人のダンスを探し出す作業に喜びをおぼえる。

ダンサーとしては、異ジャンルのアーティストとの共同制作や、即興のための技術を必要とされる環境で踊ることを得意としている。

![]()

- 現在進行中のアウトリーチ活動を積み重ね内容を磨いていくこと。

特に08年はコンタクトインプロビゼーションテクニックの基本的考え方の1つでもある、相手の(または自分自身の)身体を「聴く」という感覚的技術について、それぞれの対象に適した切り口で伝える方法を考えたい。

A 高齢者介護施設におけるワークショップ

B 知的障害をもつ人と行うワークショップ

C 小学校におけるワークショップ

D 大学生に対する講義 - ある地域に滞在し、「ワタシガモトモト モトモトコノヒト」をワークショップ参加者に振付し、上演する活動。

- ある地域に滞在して、取材し、リズラーマンダンスエクスチェンジに参加し得た経験をもとに、ワークショップ参加者ともにその土地の作品を作り発表する活動。

- 即興的要素の強いパフォーマンスへの参加。

- 長期的には、視覚に障害がある人や70代、80代のパフォーマーを中心に、不自由さをともなう身体の魅力にフォーカスした作品を制作したい。

![]()

- 「うたおう、かたろう、ふれあおう」高齢者のためのワークショップ

- 「からだと はなそう」小学生ためのダンスワークショップ

- 「骨格を知って、じっくりのばそう。」ストレッチについてのワークショップ

- 「身体の謎 、身体の中心 と出会ってみよう」哲学と身体についてのワークショップ

アウトリーチ