根室拓殖鉄道とはかつて北海道で営業していた鉄道会社である

概要

この鉄道ができる前、根室は「陸の孤島」と呼ばれるほど交通の便が悪かった

道路は明治時代に出来ているが豪雪や荒れ狂う海のせいで状態は最悪であり昭和初期でもバスが走れないほどだったそのため根室の民は船を使って移動していた

これを解決するために作られたのが根室拓殖鉄道である

1927年に工事が始まり1929年の10月と12月にそれぞれ路線が開通、根室の中心である根室駅と歯舞村の中心である歯舞駅を結ぶ鉄道が走り始めた、当初歯舞駅は別の位置に設置する予定だったが建設途中にレールが足りないことが判明、さらに東にある鳥戸石(トリトエス)に延伸する計画があったが計画倒れに終わった

なおネムタクの根室駅と国鉄の根室駅は別の位置にあった

こうして根室の民の足として走り始めた根室拓殖鉄道だったがやはり根室の厳しい気候には苦戦を強いられ長期の運休や路盤の悪化などで経営は難航した

1945年に行政の手続きの簡素化を図るため根室拓殖鉄道に生まれ変わったがやはり経営は難航していた

それでも地元からは愛されており歯舞村は何度も根室拓殖鉄道を買い取りたいと申し出ていた

しかし設備の老朽化には勝てずこの時期になると道路もバスが走れるほど状態が良くなり根室拓殖鉄道もバス転換することを決定

1959年6月の運転を最後に根室拓殖鉄道は廃止され1961年には残っていたバス事業も根室交通に吸収され会社が消滅した

根室拓殖鉄道は日本最東端の私鉄である以上に鉄道ファンの中では伝説の路線として語り継がれている

その理由はこの路線を走った車両がどれも珍車ばかりだったから

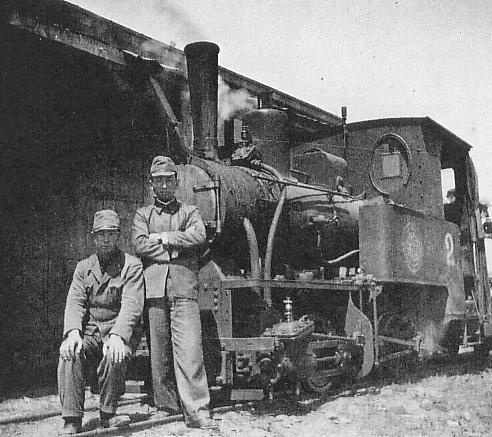

蒸気機関車

ネムタクに最初に登場したのは客車・貨車とそれを牽引する蒸気機関車3両

番号は1号機・2号機・5号機でなぜか3号機と4号機は欠番だった

この蒸気機関車はどれも中古車だったと言われている

運転開始早々大変な事態が発生、雨でぬかるんだ地盤が崩れたせいで5号機が沼にドボンする事故が発生

無事引き上げることはできたのだが5号機が重すぎて車庫の線路すら走れないことが判明、こうして5号機は数回走っただけで重機の御馳走となった

一方1号機にも問題があり車体重量は問題なかったのだがパワーが低すぎて急勾配が多いネムタク路線には大変な仕事となった

なんとか活躍は続けたものの予備車となってしまった

その後第二次世界大戦中に二代目5号機と6号機が軍の手配で釜石の鉱山からはるばるやってきた・・・のだがネムタクに来た時点で走ることができないほど状態が悪く部品もボイラーも滅茶苦茶だった

1945年には1号機がどこかに売られて蒸気機関車でまともに活躍できたのは2号機だけだった

こうして根室の民を支え続けた2号機と車庫でニートレインしている5号機と6号機は新たにやってきた気動車に後を託し1951年ごろに解体された

ちなみに最後まで3号機と4号機は欠番だった

客車

ハブホ1とハブホ2の2両が在籍

ネムタクの中ではまともな車両たちで戦前の地方私鉄でよく見られたドアがない「オープンデッキ」の客車

ちなみにこちらも中古車である

蒸気機関車だいたい2号機に牽引されて活躍していたが1951年ごろに蒸気機関車と共に廃車された

気動車

ネムタクを走っていた気動車は3両、ガソリンを燃料に走っていた「ガソリンカー」だったが戦時中や戦後初期は燃料不足のため木炭を燃料にしていた

全て「単端式気動車」でバスのように運転台が片側しかなかったため終着の根室や歯舞ではターンテーブルが用意され蒸気機関車のようにぐるりと回転する必要があった

また全車共に愛称が付けられている

そしてこの気動車たちがネムタク最強の珍車集団である

- ちどり号

1931年に製造されたネムタク初の気動車、車番は「ジ6」や「ジ3」、途中で改番して「ジ1」など様々な説があり正確な車番は判明していない

外見は一言で言うなら「線路を走るボンネットバス」DMVかな?のような感じで定員は21名というミニ車両だった

この車両の問題点は製造年、この車両を製造したのは日本車両の東京支店で実は1930年代の時点で既に両運転台の気動車は開発されている

このようなボンネットバスのようなスタイルの気動車は時代遅れも良いところ、他の私鉄や国鉄では両運転台の気動車が走っている中なぜか東京支店は単端式気動車を試作しこれをネムタクが格安で購入したのである

さらにもう一つの問題点があり当時、気動車を走らせるには行政からの許可が必要でネムタクももちろん申請はしていたがなんと許可が下りる前から走らせていた

その後新車手続きをする際に色々とボロが出てしまい行政から怪しまれて許可が下りたのは1年後の1932年のこと、だがネムタクはその間ちどり号を無許可運転を続けていた、当時の私鉄ではよくあることだったらしい

とはいえこのちどり号はネムタクの主役として活躍、燃料統制が行われた戦時中も蒸気機関車とともに乗り越え戦後に傷んだエンジンを新品に交換しパワーアップ、バックもできるようになり廃止まで元気な姿を見せてくれた

ちなみに廃止後、車体は小学校の遊具に使われたが現在は解体されている - かもめ号

1949年に製造された気動車でちどり号よりも車体が大きく定員も約2倍の44名となっている

車体はエンジンを内側に埋め込んだ「キャブオーバー」という構造で冬はとても暖かかったが夏はサウナのように暑かったという

製造元は札幌の自動車メーカーである「田井自動車工業」、消防車やバスなど自動車を主に手掛ける一方鉄道車両の製造はネムタクのみで製造の際札幌市電を参考にしたんだとか

完成後ネムタクに運ばれていざ試運転・・・と言いたいところだがいきなり故障を起こし動けなくなってしまう。駆動部に使っていた部品がぶっ壊れたのが原因ですぐさま札幌に送り返され駆動部分を改造することになった

改造後は特に問題を起こさず廃止まで走り続けた

廃止後はバス停に活用されたが現在は解体されている - 銀龍号

かもめ号と同じ1949年に田井自動車工業で製造された気動車

厨二っぽいネーミングが異質なこの車両こそがネムタク最強の迷列車であり今でも伝説として語り継がれている*1

他の気動車が旅客運用に入っていたがこの車両だけ登場当初は貨物運用に使用された、見た目はまるで「線路を走るトラック」でかもめ号そっくりの運転台の後ろに荷台が設置された

名前の由来は「運転台に使われていたジュラルミンの銀色がかっこいい」ということから

大きさは現在の4tトラックと同じくらいなのだが500kg詰んだだけで重心が荷台に寄ってしまい運転できないほどの軽さだった

ところが運転開始すると問題が発生、前後の重量バランスが悪かったせいか脱線を頻発するようになった、そこで急遽エンジンを車体の内側から外側へ移しボンネットを作ってバランスの改善を行おうした

その後脱線回数は少なくなったが今度はボンネットに問題が発生、比較的スマートな運転台とは違い継ぎ足し感満載のオンボロだった

アレなスタイルで貨物輸送を続けていた銀龍号だが冒頭でも述べた通りネムタク根室駅と国鉄根室駅は離れており戦後急成長した本物のトラックに太刀打ちできなかった

こうして1953年、銀龍号の荷台部分を客室に改造し新たに旅客用気動車として生まれ変わることとなった、改造を手掛けたのは鉄道車両メーカーでもなく製造元の田井自動車工業でもなくなんと近所の大工さん

そして完成した客室は- 鉄道車両というよりバラック小屋や古い公衆トイレにそっくりの木造車体

- 運転室と屋根の高さがあっておらずやたらデカい

- そもそも運転室と客室が繋がっておらず窓を隔てないと車内の状況を確認できない

- 左右のバランスがおかしい(左側に少しはみ出ていた)

という見事すぎる見栄えであり定員はかもめ号より4人少ない40人

こうして銀龍号は「ボロいボンネット+比較的スマートな運転室+ボロい客室」という凄まじい外観へと変貌していった

その後銀色の車体が空色に塗られて銀龍ですら無くなりヘッドライトもボンネットの上に目玉のように設置され龍というよりネコバスのような外観になったが廃線まで活躍し続けた

あまりにも伝説すぎるため各社から模型が発売されモデルワーゲン社が1996年に発売した物は即完売するほどの人気商品となり再生産が行われるほどで2012年に復刻生産も行われている

ちなみに海外でも販売され愛称は「silverdragon」、名前負けも良いところである

なおかもめ号と銀龍号は戦後日本初の気動車だったりする

- 幻の4両目?

ネムタクで活躍した気動車は3両なのだが実はもう1両製造する計画があったと言われている

鉄道研究家の湯口徹氏によると日本車両に謎の単端式気動車の設計図があり、これが根室拓殖鉄道に導入予定だった幻の4両目かもしれないということ

外見はそれまでバスっぽい見た目のこれまでの車両とは違い立派な鉄道車両なのだがドアが右側にしかなかったピーチライナーかな?

- 貨車

ネムタクの貨車は全て屋根がない無蓋車、当時は車体が長いボギー車が主流だったがネムタクは一度解体し二両の小さな二軸車に作り変えるという改造を行った

気動車が活躍していたころには客車として活躍し冬場や雨の時は幌を用意しまるで幌馬車のようになった

また国鉄の車両を参考にラッセル車を作ったがすぐ壊れたので使い物にならなかったらしい

ネムタクのカオスな運用

どれもこれも珍車ぞろいのネムタクだが運用もカオスを極めていた

- 路盤状態が非常に悪かったため脱線は日常茶飯事

- そのため気動車には復旧用の枕木やレールが用意されていた

- 脱線すると復旧作業に乗客も駆り出される

- 復旧できない場合運転手は根室まで歩く必要があった、もちろん列車は運休

- 脱線が多すぎて乗客も慣れてしまっていた

- 逆に夏は暖かく乗客も少ないため運転士は暇で眠くなりダイヤよりも数十分早く目的地に着くこともあった

- 気動車が貨車を引くのが戦後の基本的な運転形態なのだがたまに連結器が外れて貨車が置いてけぼりを食らうことも

- 上記の対策として連結器をひもで縛っていた

- たまに客車代わりの貨車から乗り逃げするやつが出現、中にはそれを狙って貨車に乗る人も

- ラッセル車がすぐに壊れたため除雪は機関車が雪をぶち破る方法で行っていた

何から何までカオスだったこの鉄道は廃止されるまで地元からは愛されていた

そんなネムタクは地元の人々や鉄道ファンの間で語り継がれていくのであろう主に銀龍号