概要

BR・Tier

| 項目 | 数値 |

|---|---|

| Tier | 4 |

| BR | IV |

距離毎ダメージ減衰率

| 距離によるダメージ減衰 (改修前⇒改修後) | |||

|---|---|---|---|

| 距離(m) | 10 | 100 | 200 |

| 打撃力 | 6.8⇒8.2 | 4.6⇒5.5 | 2.7⇒3.3 |

| 貫徹力 (改修前⇒改修後) | ||

|---|---|---|

| 距離(m) | 200 | 1500 |

| 貫徹力(mm) | 1.0 | 0.1 |

性能

| 項目 | 初期値⇒最大値 |

| 口径(mm) | 11.40 |

|---|---|

| 打撃力*1 | 6.8⇒8.2 |

| 銃口初速(m/s) | 265⇒265 |

| 発射速度(発/分) | 800⇒920 |

| リロード時間 (秒) | 2.4⇒ |

| 拡散値 | 88⇒88 |

| 反動制御(%) | 60⇒60 |

| 垂直反動 | 37⇒ |

| 水平反動 | 15⇒ |

| 供給システム*2 | 30発マガジン |

| 重量(kg) | 4.0 |

| スプリント係数(%) | 100 |

| カートリッジの質量(g) | 21.0 |

| 射撃方法 | オート,セミオート |

| 銃剣 | - |

解説

特徴

M1A1 Thompsonの改修前のモデル。

【火力】

発射レートが上がったことにより瞬間火力も高くなった。

【適正距離】

M1A1 Thompsonよりもさらに近距離向け。

【命中精度】

精度自体はほぼ同じだと思われるが発射レートが上がったことでフルオート射撃時の制御はより難しくなった。

【総論】

M1A1 Thompsonよりもさらに近距離の戦闘に特化したSMG。

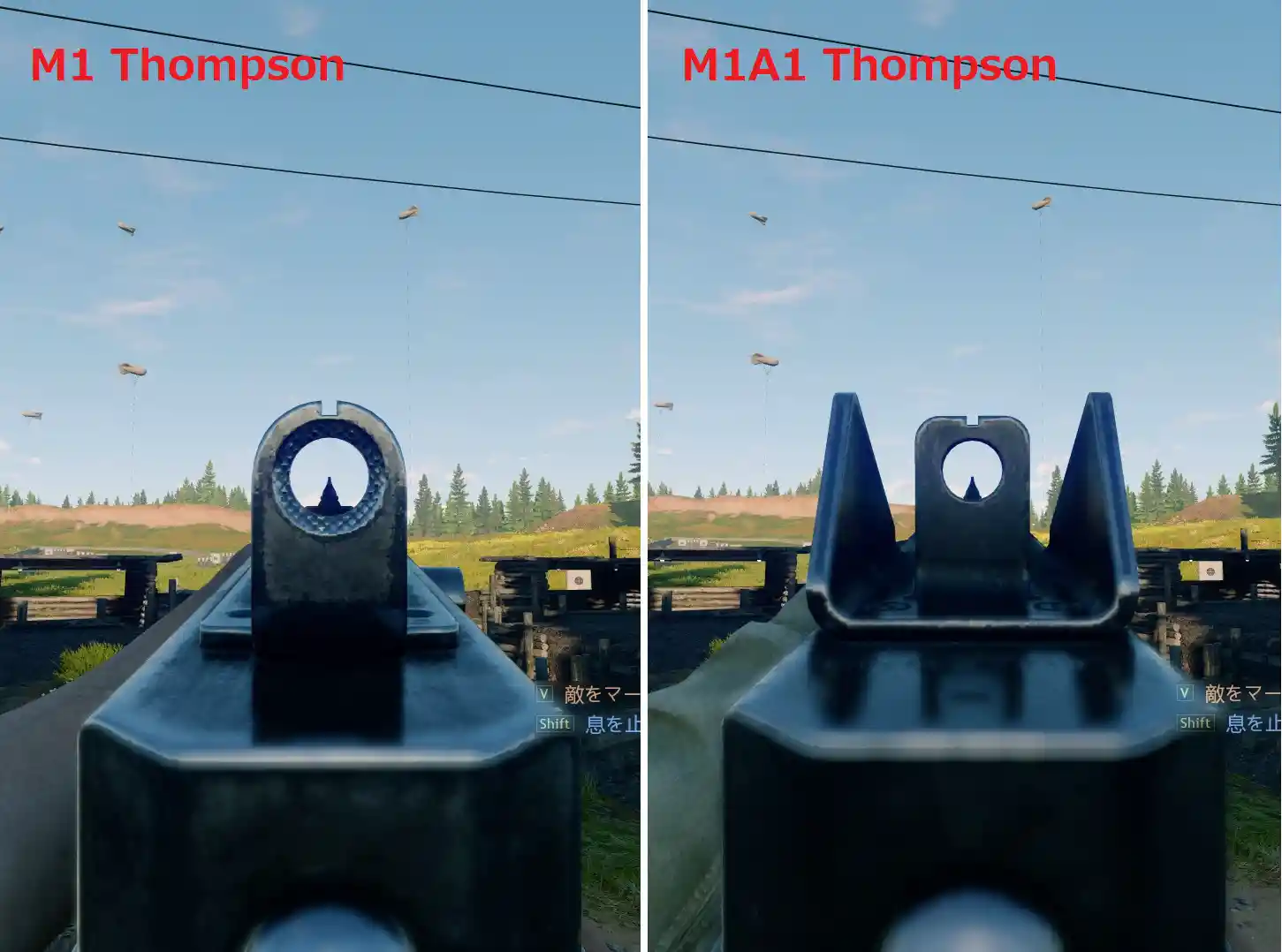

またリアサイト左右に立っていた板はなく視認性が上がっている。

左:本銃、右:M1A1 Thompson

リアサイト周辺がすっきりしている。

発射レートの向上は瞬間火力を上げているが、一方で弾の消費が多くなったことで継戦能力が落ちていたり集弾性をさらに悪化させている。

M1A1 Thompsonとどちらを使うかはお好みで。

史実

【M1トンプソン】

トミーガンは切削加工を前提としたデザインであり、プレス加工を活用した大量生産には再設計が必要だったが、大幅な構造の変更はなされないまま、省力化と操作性向上のために幾つかの改良が施されたM1型が1942年に採用され(ステン短機関銃タイプの鋼板プレス製M3グリースガンも同年に採用された)、1943年末からサベージ・アームズ(英語版)社で大量生産が開始された。 M1に採用された簡易化は、

・構造が複雑で故障も多かったブリッシュ・ロックを廃止し、ボルトの重量を増やして純粋なシンプル・ブローバック方式に変更された。ブリッシュ・ロックは、設計の前提となる仮説に誤りがあったため、トミーガンは以前から実質的にシンプル・ブローバック方式の銃として動作していた。

・銃身に装着されていたコンペンセイターや放熱フィンが廃止された。

・ストックの固定法が直接ネジで止める方式に変更された。

・ドラム弾倉装着用の横スリット溝が廃止された。ドラム型弾倉は重量があってかさばる上、再装填も時間がかかり、箱型弾倉よりも高価だった。

・コッキングハンドルを上面から右側面にずらした。

・照門(リアサイト)が鋼板に穴を開けただけの固定式に変更された。

といったもので、M1はM1928A1の半分の時間で製造され、調達コストは$45まで低下した。しかし、当初は供給が追いつかなかったため、レイジングM50など他の短機関銃で不足分を間に合わせていた。同年中には簡素化が更に進められて撃針をボルトに固定し、当初はむき出しだった照門の側面に三角形の保護板を付けたM1A1が採用された。

小ネタ

ーー加筆求むーー