- CEDEC 2009、会場を移し昨年の1.5倍の規模で開催

- 「慣れたら死ぬぞ」CEDEC基調講演に富野由悠季氏が決定

- CEDEC AWARD、特別賞に堀井雄二氏

- 明日のゲーム業界のために~『ゲームのお仕事』業界研究フェアを開催する意図とは? キーマン2人に聞く

- 【CEDEC 2009】「主役は交代している」成熟したゲーム産業が目指すべきもの・・・原島博・東大名誉教授 基調講演

- 【CEDEC 2009】データで世界のゲーム市場の現状と未来を徹底分析

- 【CEDEC 2009】新作より難しい!?「派生開発における2つの問題」~母体の作り方と派生開発の進め方~

- 【CEDEC 2009】国際会議~ゲームでの日本と海外の本質的な違いとは何か

- 【CEDEC 2009】海外重視でクローズアップされる"ローカライズ"~各社が事例を基に議論

- 【CEDEC 2009】堀井雄二氏らを表彰~CEDEC AWARDS授賞式の模様をお届け

- 【CEDEC 2009】開発と経営は友達に~急成長するイメージエポックが語る「現代の日本におけるゼロメイクの提案型ゲーム開発とは」

- 【CEDEC 2009】猿楽庁の橋本長官がゲームのチューニングを語る・・・「ゲームチューニングってなんだろう?」

- 【CEDEC 2009】日本と海外の違いとは?~「国際マーケットを視野に入れた開発とは?」

- 【CEDEC 2009】文化の差はどう乗り越える!? 「日本から海外へ!-今日から役立つローカライズ技法-」

- 【CEDEC 2009】「みんなが知らない!?キャラクター版権タイトルの作り方」をサイバーコネクトツーが説く

- 【CEDEC 2009】「慣れると死ぬぞ」富野由悠季氏がゲーム業界に向けた厳しくも優しい言葉

- 【CEDEC 2009】iPhoneで精力的にゲームをリリース・・・ゼペット宮川氏の語る「独力セルフプロデュースの可能性

- 【CEDEC 2009】入力デバイスの革新~タッチインターフェイスの未来

- 【CEDEC 2009】オンラインゲーム運営のお仕事 オンラインゲーム運営ビジネスについて~ISAOが紹介

- 【CEDEC 2009】「ノスタルジックなゲームの現代的パッケージング手法~『ゲームセンターCX 有野の挑戦状』の開発事例~」

- ゲーム開発者よ! 著を起こそう・・・「小野憲史のゲーム評評」第9回

CEDEC 2009、会場を移し昨年の1.5倍の規模で開催

http://www.inside-games.jp/article/2009/03/09/34085.html

CESA(社団法コンピュータエンターテインメント協会)は、毎年開催しているゲーム開発者向けの技術カンファレンスCEDEC(CESAデベロッパーズカンファレンス)について、11回目の開催となる2009年は、会場を新たにパシフィコ横浜に移して昨年の1.5倍の規模で開催すると発表しました。

CEDEC 2009は、9月1日(火曜)〜3日(木曜)の会期で開催され、会場が今回からパシフィコ横浜となり、更に共催に日経BP社が加わります。

昨年までは東京大学(2007年)や昭和女子大学(2008年)など大学を借りて開催していましたが、会場の移転に伴い、セッション数、展示数、そして受講者の拡大を目指すとしていて、セッションは前回の1.5倍に当たる150セッションを予定、展示会場も一新されます。協賛企業向けのスポンサーシップセミナーも予定されます。

昨年と同じくCEDEC AWARDSの発表授賞式も開催されます。

現在、講演者と協賛企業の募集が行われています。詳しくは公式サイトからご確認ください。

「慣れたら死ぬぞ」CEDEC基調講演に富野由悠季氏が決定

http://www.inside-games.jp/article/2009/07/27/36591.html

9月1日〜3日にパシフィコ横浜にて開催されるCEDEC 2009の基調講演に、アニメーション監督・原作者で、「機動戦士ガンダム」などで有名な富野由悠季氏が決定しました。富野氏はCEDEC 2日目の9月2日に「慣れたら死ぬぞ」というタイトルで講演を行います。

富野氏は1941年生まれ。日本大学芸術学部映画学科卒業後、虫プロダクションに入社。TVアニメ「鉄腕アトム」などを経てフリーに。主な監督作品に「海のトリトン」「機動戦士ガンダム」「伝説巨神イデオン」「聖戦士ダンバイン」など。

講演の詳しい内容は明らかにされていませんが、衝撃的なタイトルで注目を集めそうです。

初日1日の基調講演には東京大学名誉教授の原島博氏が決定しています。

CEDEC AWARD、特別賞に堀井雄二氏

http://www.inside-games.jp/article/2009/08/20/37218.html

社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)は、9月1日~3日にパシフィコ横浜にて開催するCEDECに合わせて、実施するCEDEC AWARDの特別賞に『ドラゴンクエスト』の生みの親である堀井雄二氏を決定したと発表しました。

CEDEC AWARDは日本のゲーム業界に多大な功績のあった人物を表彰するもので、第一回となった作品は任天堂の宮本茂氏が受賞しました。今年は堀井雄二氏に加えて、著述賞に「ゲームプログラマになる前に覚えておきたい技術」の平山尚氏、同じく著述賞に「プログラミング言語C」などの故・石田晴久氏が表彰されます。

これらのほかの5部門の受賞作品は9月2日の授賞式での発表になる予定です。特別賞の受賞理由と、5部門のノミネートリストは以下の通りです。

■特別賞 堀井雄二氏

コンソールゲーム黎明期から、現在に至るまでゲーム開発に関わり、特に「ドラゴンクエスト」シリーズにおいてRPGのゲームデザインの基礎を確立した功績を称えます。

■著述賞 平山尚氏

著作『ゲームプログラマになる前に覚えておきたい技術』は、日本のゲーム開発現場第一線で働く技術者が書いた草分け的な技術書です。今後も、このような動きが活発化することを願い表彰いたします。

■著述賞 石田晴久氏(故人)

故石田氏は『プログラミング言語C』邦訳版ほか多数の著述を遺されました。著述を通じて、ゲームのみならず日本のソフトウェア産業全体に多大なる貢献をしていただいたことを称え、贈呈させていただきます。

5部門のノミネート

■プログラミング・開発環境

プログラマブルシェーダ、プロシージャル処理など、常に「次世代」を先取りした技術開発

Crytekエンジン開発チーム (Crytek GmbH)

グローバルイルミネーションの実ゲームにおける応用技術

「ソニックワールドアドベンチャー」プログラミングチーム (株式会社セガ)

プログラマブルシェーダの活用技術

川瀬 正樹 氏 (シリコンスタジオ株式会社)

業界最高峰の描画品質実現技術

「Little Big Planet」 開発チーム (Media Molecule Limited)

リアルタイム変形コリジョンと、優れた描画表現技術

「ワンダと巨像」プログラミングチーム (株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント)

■ビジュアルアーツ

自然情景の優れた描画

「Crysis」 アーティスト、及びテクニカルアーティスト (Crytek GmbH)

ジャパニメーション技法のゲーム応用

「NARUTO-ナルト- ナルティメットストーム」アーティスト、及びテクニカルアーティスト (株式会社サイバーコネクトツー)

独創的な「墨絵」表現のゲーム応用

「大神」アーティスト、及びテクニカルアーティスト (株式会社カプコン)

ゲームエンジンによるダイナミックなリアルタイムカットシーン演出

Epic Games cinemathicsチーム (Epic Games, Inc.)

業界最高峰品質で独特な描画実現

「Little Big Planet」 開発チーム (Media Molecule Limited)

■ゲームデザイン

ゲームデザインの新たな可能性を開いたデバイスの提供

「バランスWiiボード」及び、「Wii Fit」開発チーム (任天堂株式会社)

3Dオープンワールドゲームのジャンルにおけるゲームデザインの革新

「グランド・セフト・オートIII」 開発チーム (Rockstar Games, Inc.)

未開拓だった顧客層にも響いた、新しいゲームデザイン

「脳を鍛える大人のDSトレーニング」開発チーム (任天堂株式会社)

友人同士の協力プレイを活かしたゲームデザイン

「モンスターハンターポータブル」開発チーム (株式会社カプコン)

物理シミュレーション技術とUGCの融合

「Little Big Planet」 開発チーム (Media Molecule Limited )

■サウンド

重低音から高域に至るまでの優れたバランスの実現

「ソウルキャリバーIV」サウンド開発チーム (株式会社バンダイナムコゲームス)

先進のワークフローと、これを活用しての緻密な音響空間の構築

「バイオハザード5」サウンド開発チーム (株式会社カプコン)

プレイヤーをゲーム世界に引き込む、ダイナミクスを活かしたサラウンド利用

「LOST PLANET Extreme Condition」サウンド開発チーム (株式会社カプコン)

各プラットフォームのロンチタイトルながら、各々のハードウェア能力を最大限に発揮したオーディオ実装

「リッジレーサー」シリーズサウンド開発チーム (株式会社バンダイナムコゲームス)

丁寧な作り込みにより、「音ゲー」を、「リズムゲーム」という新たなステージに昇華させた

「リズム天国ゴールド」開発チーム (任天堂株式会社)

■ネットワーク

対戦格闘ゲームのオンライン化

「バーチャファイター 5 ライブアリーナ」開発チーム (株式会社セガ)

アーケードゲームにおける優れたオンラインサービス基盤提供

「e-AMUSEMENTサービス」開発チーム (株式会社コナミデジタルエンタテインメント)

ネットワーク上での新しい楽しみ方の実現

「ニコニコ動画」開発チーム (株式会社ニワンゴ)

マルチプラットフォーム対応ネットワークゲームエンジン

「VCE」開発チーム (コミュニティーエンジン株式会社)

スタンドアローン版の爽快感を損なわない対戦アクションの実現

「真・三國無双 Online」開発チーム (株式会社コーエー)

明日のゲーム業界のために~『ゲームのお仕事』業界研究フェアを開催する意図とは? キーマン2人に聞く

http://www.inside-games.jp/article/2009/08/22/37248.html

今年のCEDECでは新しく、学生にゲーム業界の仕事を紹介する「『ゲームのお仕事』業界研究フェア」が同時開催されます。

そこでCEDECアドバイザリーボードのメンバーで、本イベントの企画・運営を統括されているAQインタラクティブの板垣貴幸氏と、基調講演をつとめられるモバイル&ゲームスタジオの遠藤雅伸氏に、概要や意気込みについて伺いました。

―――はじめに「『ゲームのお仕事』業界研究フェア」が開催されることになったきっかけや、ゲーム業界に対する問題意識について教えてください。

板垣:はい。ここ数年、ゲーム業界各位の方々から、学生のゲーム業界に対する志望者数が減少傾向にあるのではないか、という話が上がるようになりました。また世界的に見ても、日本のゲーム業界が海外に追い抜かれているのではないか、という危機感が高まってきました。こうした問題意識から、まずは「ゲームのお仕事」自体について、広く知ってもらうことが重要だということになったんです。はじめにCESA技術委員長で、CEDECの牽引役もされている、コーエーテクモホールディングスの松原社長から構想をいただきまして、実施することになりました。

―――対象層は?

板垣:「主に学生」としていますが、就職活動中の学生に限りません。今回のねらいは、ゲーム産業の裾野を広げていくことにあります。そこで専門学校生から、高専生、短大生、大学生、大学院生、それから一般企業に就職したものの、やっぱりゲーム業界に転職したいという第二新卒の方まで、幅広く対象にしています。もちろん、興味があれば高校生の方々にも来ていただければとも思っています。

―――入場料が無料となっていますね。

CESA小林岳人:経済産業省のご支援をいただき、無料で実施することになりました。2007年から始まった「JAPAN国際コンテンツフェスティバル(コ・フェスタ)」の事業の一環として、ゲームをはじめとした各コンテンツ産業の分野で、人材育成事業に関して一定額の予算が計上されるようになったんです。CEDECも幅広い意味では人材育成に当たりますが、こちらはプロフェッショナル向けで、学生向けではありません。そこで別のイベントを立ち上げて、併催することになりました。ただし国の予算を使うため、こちらは無料で開催し、誰でも参加できることが条件となりました。

―――一般の業界セミナーとの違いは?

板垣:やはり、ゲームのさまざまな仕事の内容について、30コマ以上もの詳細なセッションが開催されることでしょう。こうした取り組みは、過去に例がないと思います。ゲーム開発の流れを一覧でつかめるようなパネル展示も行ないます。さらに、各メーカーの人事担当者に直接会って、質問などがぶつけられる「ジョブカフェ」を行います。逆にエントリーシートへの記入やセミナー面接などの、一般的な採用活動は行いません。これはイベントが開催される9月1~3日が、いわゆる就職協定の解禁日前に当たるためです。

―――ジョブカフェについて、もう少し詳しく教えてください。

板垣:会場の会議室に、応接セットを8セット程度用意して、ゲーム会社の人事担当者の方が対応にあたります。そこで日ごろ学生の皆さんが抱いている、業界に対する疑問であったり、不安などについて話が聞ける場というイメージです。参加される企業は大手メーカーから中小の開発会社まで、さまざまです。1日を午前、午後で分けて、参加メーカーが入れ替わります。スケジュールは今後、公式サイトで発表しますので、興味のある方はぜひ事前にチェックしてみてください。

http://cedec.cesa.or.jp/oshigoto/cafe/ (8月26日(水)オープン予定)

(8月26日(水)オープン予定)

―――基調講演者を決めた理由は?

板垣:この企画が立てられた当初から、何はなくとも「ゼビウス」「ドルアーガの塔」など数々の名作ゲームを作られ、伝説的なゲームクリエイターの一人である遠藤雅伸さんに、基調講演をお願いしようと思っていました。遠藤さんはまた、東京大学で昨年度まで行われていた「コンテンツ創造科学産学連携教育プログラム」で特任講師を務められており、私も講師の一人として参加していたというご縁もありました。上記の産学連携教育プログラムの折に、遠藤さんが高校の先輩だったとわかって、とても驚いた記憶があります。

―――なるほど。

板垣:二日目のCRI・ミドルウェアの古川憲司さんは、IT業界とゲーム業界の草創記から、長く人事・総務畑でキャリアを積まれてきた方です。ご自身でも人気ブログを運営されるなど、人材育成に対して非常にしっかりした考えをお持ちになられています。そこで、骨太なお話がいただけると期待しています。三日目の堀井雄二さんはCEDEC基調講演からの同時中継となりますが、せっかく日本を代表するゲームクリエイターである堀井さんにお話がいただけるのに、CEDEC本体だけでは勿体ないという思いがありました。そこでCEDEC本体やスクウェア・エニックスさん、そして堀井さんのご協力もあって、実現できました。

―――基調講演でどのような話を?

遠藤:まず事務局から話をいただいた時、ホントに僕でいいのか、という戸惑いはありました。でも良く考えてみると、確かにほかに、なかなかいないんだよね。だって僕は現役の開発者としてゲームを作っていて、講師として学生にゲーム開発も教えている。東大が終わった後も、TDCS(東京ディストリビューション・オブ・コンテンツセミナー)の講師として、毎週秋葉原に通っています。それからゲーム開発会社の経営者として、採用の合否判断も行っている。ベテランのゲーム開発者で、この三役を一人でやっている人は、他にいないんですよ。

―――確かに、珍しいご経歴です。

遠藤:それで当日話す内容だけど、まずゲームの仕事って、こんなにあるんだよ、という話をします。それから「あこがれ」と「仕事」は別だという話ですね。というのもゲーム業界の志望者って、多くがゲームデザイナーか、プランナー志望なんですよ。理由は「絵が描けないから」「プログラムができないから」。それでゲームデザイナーになりたい、というのがすでに間違ってますよね。でも、そういう子がとても多い。

―――そうですね。

遠藤:そもそも就職活動って、自分はどういう人間で、何に向いているんだろう、ということをしっかり掴むことが、一番大切なんですよ。それが最初は全然わからないから、まずは名の知れた大手メーカーにみんな突進して、玉砕する。それで次に、もう少し企業や職種の幅を広げていく。一次面接は通ったけど、二次面接で落ちる。そうした過程を通して、今まで自分が知らなかった仕事であったり、自分は本当はこうした分野に向いているということが、だんだんわかってくる。そうした経験を重ねて、就職できるんです。

板垣:実は私も前の会社では2年ほど、採用担当を行っていました。そこで熱意はあるんだけど、それしかないという応募者が多かったんです。志望動機を聞いたら、うちで作っているゲームのキャラクターが好きだ、という答えが返ってくる。でも、それ以外の理由がうまく答えられない。そうした問題意識は感じていました。

遠藤:そもそも「ゲームの仕事」って、ゲームを作るだけでもさまざまな仕事がある。もともとゲーム作りって、最初はハードウェア技術者しかいなかった。彼らが電気回路を直接触って、ゲームを作っていた。それが次第にプログラムで作れるようになって、ソフトウェア技術者が中心になってきた。それでも最初はプログラマーしかいなくて、彼らが下手な絵を描いたり、変な音をつけていた。そこから次第にデザイナーやサウンドやプランナーに分化していったよね。今では分業化が進んだ結果、中間職がものすごく増えている。たとえばレベルデザイナーや、スクリプトワーカーなどがそう。そうした仕事ってユーザーからは、ものすごく見えにくい。

―――まったく、その通りです。

遠藤:それに今は「作って売って終わり」じゃなくて、その後の「サービス」が重要になってきている。さらにアーケードゲームであればゲームセンターへの営業活動だったり、自社ロケの運営であったり。コンシューマであれば広報・宣伝活動もすごく重要。もしかしたら、自分はゲーム作りではなく、開発以外の仕事の方が向いているかもしれない。でも、そうしたことって、ゲーム業界が「あこがれ」でいるうちは、なかなかわからないんですよ。

―――ええ。

遠藤:就職活動をする上で、当然こうした業界研究は大事。でも、普通なら数ヶ月とか半年とかかかってわかる情報が、当日はぎゅっと濃縮した形で得られる。とにかくゲームの仕事はこんなにたくさんあって、その上で自分は本当は何がしたいのか。どんな分野に向いているのか。そういう自分を客観的に知ることが大事だよ、そんな話をしたいかな。

―――セッションの選出理由は?

板垣:今年のCEDEC本体は公募中心になりましたが、「ゲームのお仕事」業界研究フェアではフェア準備会を設置して、内部でさまざまな議論を行い組み立てました。私もその中でCEDECアドバイザリーボードの一人として、さまざまなセッションの準備をお手伝いしてきた経験をフィードバックさせていただきました。それで、もしこうしたイベントを行うのであれば、できるだけたくさんの仕事を、網羅的に取り上げる必要を感じていました。そのため、最終的に、これだけの数になったのだと思います。

―――注目セッションは?

板垣:遠藤さんの基調講演は勿論として、まず「携帯電話コンテンツに必要な人材」ですね。これは遠藤さんからフォローいただけると思います。それから「徹底分析・データでみる世界ゲーム市場の現状と未来図」では、エンターブレインのリッキー谷本さんと、IGDAの新清士さんによる講演で、世界市場における日本のゲーム業界の位置づけや、今後の潮流がつかめます。「ゲーム業界人事採用者対談」もオススメですね。フロムソフトウェア、AQインタラクティブ、ナウプロダクション、アトラスの人事担当者による、生の声を聞くことができます。またCEROの「家庭用ゲームソフトの『年齢別レーティング制度』について」も、ゲーム業界をめざすなら、ぜひ知っておいて欲しい内容です。

遠藤:CEROに関する話は業界人でも、なかなか聞く機会がないと思うよ。レーティング制度を意識しながらゲームを作るというのは、すごく重要なこと。でも実際はプロのゲーム開発者でも、CEROがどういう団体で、どんな意義があって、どんな審査を行っているのか、あまり知られていなかったりする。

―――遠藤さんはいかがですか?

遠藤:僕は「オンラインゲーム運営ビジネスについて」かな。さっきも言ったけど、今はゲームは作って売って終わりじゃなくて、サービスの側面が重要になってきている。オンラインゲームだけじゃなくて、アーケードゲームもそうなってるよね。そうしたことはぜひ、知ってもらいたい。

―――なるほど。

遠藤:あとは「ゲームシナリオのお仕事」について、単独で聞けるというのも珍しいと思うよ。

―――講師はベックの芝村裕吏さんですね。人気セッションになりそうです。

遠藤:それから「メダルゲームのお仕事『メダルゲームとは? 新たなアイデアがゲームセンターを変える!』」も注目。今のメダルゲームって昔と全然違うからね。なんといっても大人以外に、子供がメダルゲームを遊ぶ時代だから。

板垣:また「サウンドのお仕事」についても、コンシューマとアーケードで2セッション行います。コンシューマでは、これまでCEDEC本体でおなじみだった佐野信義さん、細江慎治さん、相原隆行さんに語ってもらいます。一方でアーケードでは、コナミデジタルエンタテインメントの「ビーマニプロダクション」の方々が、この手のセッションでは初めてご登壇されます。

■変わりゆくゲームビジネス

―――他にもミドルウェアだったり、セキュリティだったり、さまざまなセッションがありますね。ゲームビジネスも大きく変わってきました。

遠藤:ゲームユーザーって年代別に好きなプラットフォームが違うんだよね。これはゲーム開発者の側もそう。たとえば今のアラフォー(40代前後)って、アーケードゲームと据え置き機が「神」で、携帯電話アプリやFlashゲームは「クソ」ってイメージでしょう? でも今の学生だと、何の違和感もなかったりする。この両者って、もはやまったく別の人種ですよ。ゲーム産業ができて約30年が経過して、ゲームもユーザーも分散してきていて、一口にくくるのが、すごく難しくなってきてる。だから今回はないんだけど、本当はウェブゲームや、シリアスゲームなどのセッションもあるといいんだよね。

―――そういえば、ゲームメディアのセッションもありませんね。

遠藤:そう、ゲームメディアについては、ちゃんと基調講演で触れないといけないね。

板垣:あと、今回は実現できませんでしたが、家電量販店やゲームショップのバイヤーの方々に、「ゲームの販売の仕事」について話してもらう、というアイディアもありました。これはぜひ、来年度に実現させたいですね。今年はXbox360やPSP goで、ダウンロード配信の幕が本格的に上がりました。来年の今頃は、その影響についても、ある程度総括できるでしょう。

―――それは楽しみですね。でもそのためには、まず今年を絶対に成功させないと。

板垣:ですね。

遠藤:さっきの話の続きで言うと、作ってる側も違ってきてるよね。昔はパソコンを買ったらBASICでゲームを作るのが当たり前で、『マイコンBASICマガジン』みたいな雑誌を買って、みんな打ち込んでいた。でも今はウェブやFlashで、プログラムが組めなくても、比較的簡単にゲームが作れる環境がある。それが顕著なのがサウンドの分野で、特にDTMが普及してから、実際に楽器が弾けないけど、打ち込みですごい曲を作る人がたくさん出てきた。

―――ええ。

遠藤:そんな風に変わってきたんだけど、学生には、もっと歴史に学んで、昔のゲームの面白さを知って欲しいという思いがある。学生の中にはファミコン時代の、ものすごく難易度の高いゲームをクリアして、その面白さを分析するような連中も出てきてるんだよ。それって開発者とのバーチャルなコミュニケーションでもある。一方でベテランのゲームクリエイターには、もっと新しいモノをどん欲に勉強して欲しいな。

―――僕もだんだん、新しいモノを吸収するのが、辛くなってきました。

遠藤:それだと絶対に、ご飯が食べられなくなるんだよ。感性が古くなって、時代に取り残されていくわけだから。だから常に勉強が必要というのは、学生もプロも同じことなんだよね。

―――学生の立場からすれば、「ゲーム業界はこの先、安泰なんだろうか?」「就職しても、すぐにリストラされないだろうか」「仕事がきつそうだけど、ちゃんと家に帰れるんだろうか」といったベタな疑問もあるとお思います。

遠藤:うーん、そういった話はどこで聞けるんだろう? ハッキリ言うと「ゲーム業界に未来はない!」だね。そうではなくて、「自分で未来を切り開ける人材が求められている」ということかな。それから、ゲームを作り始めると「家に帰れません」。でも一方で、ちゃんとみんな「遊んでるし、眠っています」。こうしたことはちゃんと、基調講演で話さないといけないかもしれないね。

―――それはみんな興味があると思います。

遠藤:結局は「就職か、就社か」という話で、多くの学生はゲーム業界に入りたいというと、たいてい「就社」をめざしちゃう。でも、ここで考えて欲しいのは、ゲーム業界に入るのに、本当に企業に入社することが必要なのかということ。そのレベルから立ち止まって考えて欲しい。まあ、最近は同人でお金が稼げちゃうから、よくないんだけど。

板垣:「アドベンチャーゲーム(ADV)のお仕事」と「インディーズゲームの潮流」というセッションもあります。ここでは、「就社の前に就職する(プログラマーやグラフィッカーなどになる)」という話も出てくるのではないでしょうか。どのような結論が導かれるか、私もわかりませんが、「ゲームのお仕事フェア」の中で「同人ゲーム」が議論されていることも、注目して欲しいですね。

―――遠藤さんはDiGRA JAPANでも精力的に活躍されていて、学生と日常的に接せられています。今の学生を見ていて感じることは?

遠藤:コンテンツを並列で捉えているところがある。アニメとゲームって、インタラクティブに操作できるか否かくらいで、彼らの中では、ほとんど区別がないんですよ。むしろアニメ・ゲームと比べると、映画の方が「別物」という捉え方。だから学生と雑談していると、アニメ業界は大変そうだけど、ラノベの編集者だったらいいか、なんて醒めた声も出てくる。それは「あこがれ」じゃなく、「職業」として捉えてるからですよね。一方で本当に優秀な奴は、ハードウェアを作っている企業に入って、ゲーム機から作りたいとか。または早く偉くなって、ゲームの開発支援や、制作ではなく製作側に回りたい、なんてのもいる。

―――常に学生と接している遠藤さんならではの、興味深いお話が聞けそうですね。では、最後にお二人からメッセージをお願いします。

板垣:ゲーム業界のさまざまな仕事について、これだけまとまった話が聞ける機会は、初めてだと思います。私も遠藤さん他の方々と同じく、自分を育ててくれたゲーム業界に対して、何からの恩返しをしたい、という気持ちがあり今回がんばっています。横浜ということで、地方の方は難しいかもしれませんが、入場無料なので、ぜひ皆さんいらしてください。

遠藤:ホントに、業界についてまとまって話が聞ける機会は、今までなかったと思う。僕もまだ何を話すか全然決めてませんが、だんだん「がんばって話さなきゃ!」と意識が高まってきました。ぜひ参加してください。

ありがとうございました!

本イベントは文中にもある通り入場無料で、当日受付も行われます。しかし受付での混乱をふせぐため、公式サイトから事前の参加登録が奨励されています。8月31日まで参加登録は可能ですので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。

*「ジョブカフェ」は当日会場にて時間帯の予約ができますので、当日は「ジョブカフェ」受付にてご予約下さい。

【CEDEC 2009】「主役は交代している」成熟したゲーム産業が目指すべきもの・・・原島博・東大名誉教授 基調講演

http://www.inside-games.jp/article/2009/09/02/37431.html

11年目を迎えた今年のCEDECの幕開けとなる初日の基調講演に登壇したのは、東京大学名誉教授の原島博氏です。

ゲーム業界では余り馴染みがないものの、東京大学のコンテンツ創造に関する教育プログラム代表、文化庁メディア芸術祭アート部門審査員、グッドデザイン賞審査員を務めるなどコンテンツに深い造詣の持ち主で、基調講演に相応しい、岐路に立つゲーム業界にとって示唆に富む内容となりました。

原島氏が最初に唱えたのは「ゲームは技術のしがらみから解放される必要がある」ということです。ゲームは技術依存で進化してきて、それは今後も続く、しかし―――。

生まれは1945年9月、ちょうど先の大戦が終わった翌月です。64年に18歳のときに東京大学に入学して以来、今年3月に定年を迎えるまで東京大学に在籍、コミュニケーション工学を専攻してきました。その原島氏の言葉には一段の重みがあります。また原島氏は顔にも大きな興味を寄せ、日本顔学会の代表も務めます。曰く「マスコミの取材を受けるのは必ず、"東大に顔を研究しているヘンな先生がいる"」という理由からのようです。

ゲームとの縁の始まりは1985年、ファミコンの『スーパーマリオブラザーズ』だったそうです。息子にせがまれて買ったゲームを、寝静まった後にやってクリアして「親としての尊厳を勝ち取った」そうです。一方で、続編である『2』は余りにも難しくて「怒り狂った」とコメントして会場を笑わせていました。

また、アニメ「ポケットモンスター」で光の描写で倒れる子供が出た、いわゆる「ポケモン事件」では、当時の郵政省が立ち上げた「放送と視聴覚機能に関する検討会」の座長として対応策をとりまとめ、「原島さんちのお父さんがポケモンを再開させてくれた」という名誉を勝ち取ったそうです。

加えて、東京大学情報学環 コンテンツ創造科学 産学連携教育プログラムの代表として、岩谷徹氏、鈴木裕氏、遠藤雅伸氏らと人材育成に当たっているほか、科学技術振興機構(CREST)が取り組む「デジタルメディア作品の制作を支援する基盤技術」の統括を行っているということです。

■主役は交代している

原島氏が生まれた翌年、世界で最初の本格的なコンピューターと呼ばれる「ENIAC」が誕生しました。それから20年、64年に原島氏の大学入学に合わせるかのように、「IBM System/360」が誕生し、翌年には東大に大型計算機センターが開設されました。

60年代のコンピューターは「科学の情報化」を目的としたものでした。時代は流れ、70~80年代前半に巨人IBMが突き進んだのは「ビジネスの情報化」でした。Internation Business Machine、IBMり社名は正にそれを示したもので、日本はひたすら巨人を追いかけました。実は日本がIBMに追い月のではないかと思われたプロジェクトがありました。「第5世代コンピューター」です。歴史を紐解くと、このプロジェクトは失敗に終わり、アメリカはますますリードすることになります。それはなぜか。

「第5世代コンピューター」は非ノイマン型で、コンピューターの原点である「人間の脳を目指す」ということを突き進めたプロジェクトでした。しかし日本がそうした取り組みを行っている頃、コンピューターにはパラダイムシフトが起こっていました。それは大型コンピューターから、パーソナルコンピューターへという流れです。コンピューターは「脳を目指す」ことが求められるのではなく、「メディア」であり、「社会の基盤」であることが目指されたのです。つまり「主役が交代していた」のです。

パーソナルコンピューターは自分のすぐそばにあり、個人秘書のような役割になります。1986年にCD-ROMの規格が定められると、映像や音楽が扱えるようになり、マルチメディア端末として一気にブームを巻き起こします。更に、ネットワークに接続することで、World-Wide-Web(WWW)という概念が生まれたのも80年代の後半で、95年にインターネットが商用利用できるようになると、コミュニティとしてのコンピューターの顔が強くなっていきます。

こうした時代に原島氏は、単に情報をやり取りするのではなく、付加価値のある通信が求められるようになったと言います。そうした時に原島氏が研究したのが「いい顔に映るテレビ電話」です。ありのままの顔を映すのではなく、予め用意しておいた「気に入った顔の写真」を、3Dモデルに張り付けて、今の感情(笑い、悲しみ、など)だけを通信して、モデルデータで表現するというものです。実用化はされなかったようですが、かなり先進的な取り組みと言えます。

話を戻すと、40年代に生まれたコンピューターは年々進化を遂げてきました。そして重要なのは「主役は交代する」ということです。ビジネスの情報化の時代の主役は言うまでも無くIBMでした。その牙城を崩すものは現れそうもありませんでした。しかしパーソナルコンピューターの時代に君臨したのは、OSで誰もがコンピューターを扱えることを可能にしたマイクロソフトでした。そしてネットワークの現代、主役の立場はあらゆる情報を検索可能にすることを掲げたグーグルです。決して崩れないと思われた巨人も主役の座を譲ってきているのです。

■ゲーム産業は成熟産業へ

さて、ここからはゲーム産業です。

ゲーム産業がコンピューターの発展と共に成長してきたことは疑いのない事実です。70年代に登場してきたマイクロプロセッサによりコンピューターの小型化が可能になり、最初のゲーム機が誕生しました(パーソナルコンピューターも同様です)。

初期の代表的なゲーム機としてはATARI2600(1977年)、ファミコン(1983年)といったものが挙げられます。そこからゲーム機は5年単位で最新のコンピューター技術を取り入れていきました。日本では、80年後半はファミコン、90年代前半はスーパーファミコン、90年代後半はプレステーションやNINTENDO 64といったゲーム機が登場し、その大きな進化はグラフィックの進化でした。2000年代に入るとネットワークというキーワードが注目され、ドリームキャストや『ファイナルファンタジーXI』というゲームが登場しました。2000年代後半はニンテンドーDS、PSPといったモバイルの時代です。これは極めてコンピューターの進化と一致しています。

原島氏は今後もこの傾向は変わらないとして、"未来を予測するのは過去を言うより難しい"としながら、今後の情報技術のキーワードとして以下の3つを挙げました。

・バーチャルからリアルへ

・グローバルからローカルへ

・パーソナルからコミュニティへ

それに合わせてゲームも、リアルとバーチャルを重ね合わせるような楽しみ方が出てくるのではないかと言います。バーチャルがネット上の仮想空間とすると、リアルは人が動きまわって活動する実空間です。それを対応させるのは、GPSであり、ユビキタスであり、ウェアラブルです。

また、インターフェイスも身体動作そのままのインターフェイスが登場してきている一方で、リアルとバーチャルを行き来するのであれば、単純化された人の活動を妨げないものが登場してくるのではないかと予測しました。両手10指(キーボード)、両手親指(ゲームコントローラー)、片手親指(携帯電話)という流れです。

そして情報技術はこれからもゲームを進化させるだろうと原島氏はいいます。

しかし―――その一方で、技術依存だけでゲームの将来を考えることはおかしい、と原島氏は言います。技術はゲームをサポートするためにあるにも関わらず、傍から見ると、技術が主役で、それに合わせてゲームが作られているようにも感じると言います。

情報技術は基本的はにムーアの法則で発展するため、18か月で性能が2倍、5年で10倍になります。しかし、人間の能力はもちろんムーアの法則で高性能化しません。最新の技術に対応したソフト開発では、開発費が高騰し、開発期間が長期化します。それにより、失敗が許されなくなり、新作を企画するような冒険はできなくなります。さらに「それでは総合力を有するアメリカには勝てない」。ようやく追い付くかなというときには、コンピューターの世界で「第5世代コンピューター」が躓いたのと同じ過ちを繰り返す可能性もあると言います。

原島氏は、もともと産業は発展途上期は技術に依存するものだと説明。発展途上では、技術が商品の価値になります。例えばデジタルカメラは当初は画素数での勝負だったのが、行き着くところまできた現在は顔認識技術の応用やネットワークとの連携など、別の場所に付加価値を見出すようになりました。また、アパレル産業は戦後の早い時期には素材自体が商品の価値になっていたものが、現在ではブランドやデザインといったものが重要視されるようになりました。このように成熟した産業では、技術は当然としながら、いかに付加価値をつけるかが重要になり、ゲーム産業もその段階に入ったのではないかと原島氏は説きます。

■成功は失敗の父

「そろそろ、ゲーム業界は大人になる必要がある。」というのは原島氏からの厳しいメッセージです。一つはビジネスモデルをしっかり持つこと、一つは産業としての総合力を身に付けること、一つはアメリカを追いかけないこと、一つは社会的に尊敬される産業になること。

- ビジネスモデルの確立

- 産業としての総合力

- アメリカを追いかけない

- 高齢化社会に向けて

- 10分間で遊べる

- ロングテール

そして、更に厳しいメッセージは「成功は失敗の父」であるということです。なぜなら、成功していると次への準備がおろそかになります。成功体験を持つことで、失敗を恐れ冒険を避けるようになります。成功者が神様・ワンマンになり、誰も意見できなくなります(会場苦笑の意味は・・・?)。また、成功することで熱烈なファンが生まれ、それを裏切れないという思いからますます袋小路にはまりがちです。しかしコアユーザーは大切です。「ぜひ一緒に乗り越えて欲しい」と原島氏は言いました。

- 成功は失敗の父

- 成功体験に縛られがちである

- そして主役は必ず交代するものである

さて、主役は交代しています。技術依存で成長してきた発展途上期から成熟期となったゲーム業界はますます面白くなります。様々なタイプのゲームが登場し、ビジネスモデルも多様化します。グーグルを生み出したのは、たった二人の大学生でした。

今だけを見ないでほしい

未来へ向けて

「夢のストック」

を持ち続けて欲しい

人に笑われるような

荒唐無稽な夢であっても

夢のストックさえあれば・・・

いつかは追い風が吹く。

それにのって夢を実現できる。

夢は財産である。

その夢を財産として、

未来の無限の可能性を

自ら発見して欲しい。

それができれば、次の

主役は君たちである

【CEDEC 2009】データで世界のゲーム市場の現状と未来を徹底分析

http://www.inside-games.jp/article/2009/09/02/37433.html

CEDECの併設イベントとして、ゲーム業界を志望する学生向けに開催されているのが「ゲームのお仕事」業界研究フェアです。様々なセッションが開催されているのですが、その中でも今回紹介するセッションは極めて濃い1時間が展開されました。

「徹底分析・データでみる 世界ゲーム市場の現状と未来図」は、エンターブレインでマーケティング情報を扱う、グローバルマーケティング局 コンサルティング事業推進部 部長のリッキー谷本氏と、IGDA日本(国際ゲーム開発者協会日本)代表の新清士氏の2人が演壇に立ちました。

■世界のゲーム市場の現状

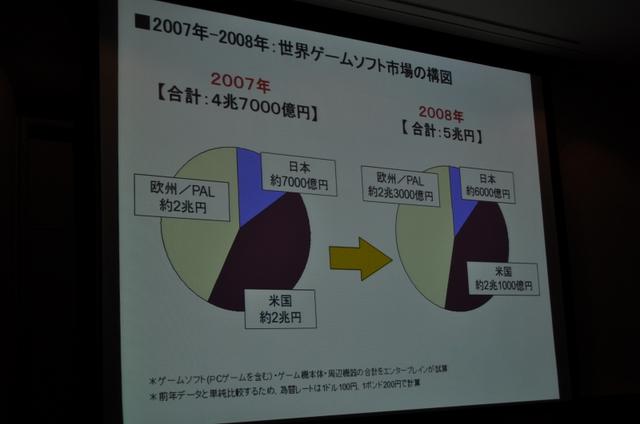

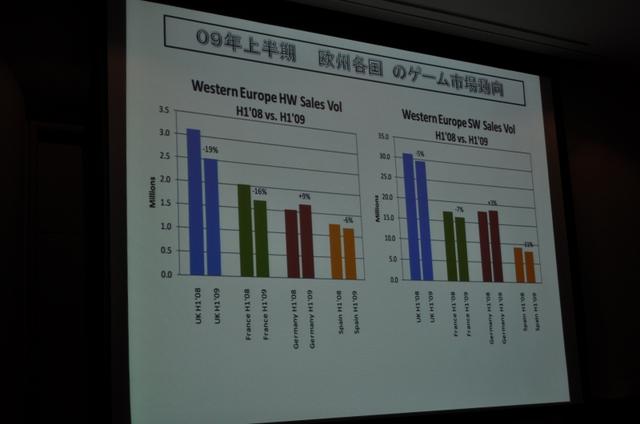

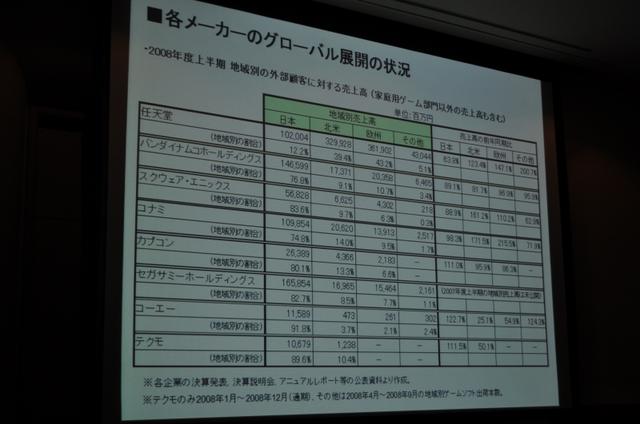

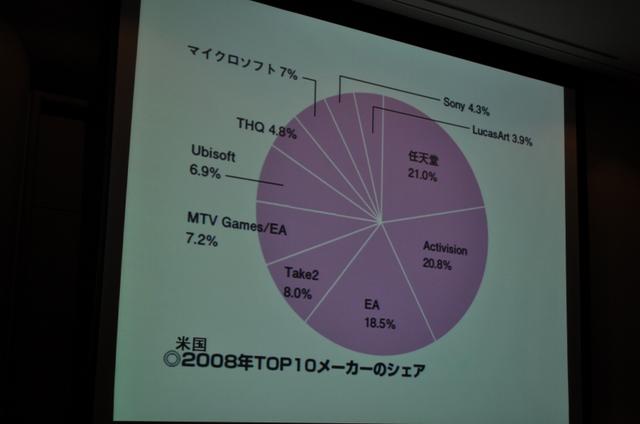

まずはリッキー氏から貴重なデータを数多く引用しながら、世界のゲーム産業の現状が説明されました。まず最初の図は日米欧でのゲーム市場規模です。2007年から2008年にかけて、世界全体で3000億円拡大し、遂に5兆円市場となっています。しかし、米国が1000億円、欧州が3000億円それぞれ増加した一方で、日本は1000億円の減少という対照的な状態です。ちなみに世界のゲーム市場の85%は日米欧の3地域で占められているとのこと。

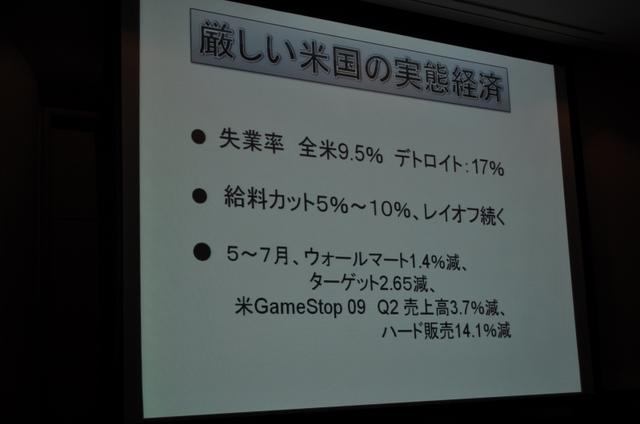

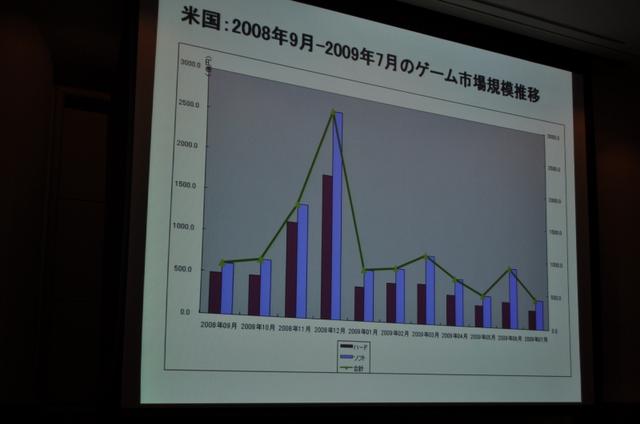

続いて紹介されたのは、リーマンショック以降、ちらほら聞かれた「ゲームは不況に強い」という解説についてです。実際にリーマンショックの昨年9月以降、米国では小売市場が大幅にシュリンクする一方で、反比例するようにゲーム市場は伸びました。米国でも「巣ごもり消費」と言われるような現象が起きているそうです(現地ではStay-cation/Stay Vacationと呼ぶそうです)。

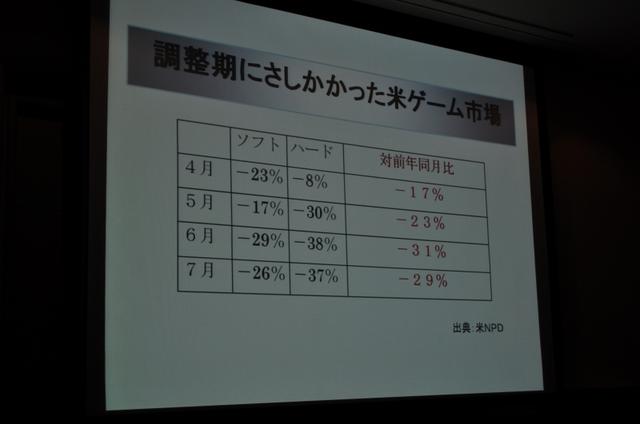

しかしながらこの活況は年明け以降には姿を変え、春先からはゲーム市場も厳しい状況になっています。大手量販店のWal-Mart、Targetといった企業の売上高が減少し、全米にチェーンを持つ大手ゲーム専門店GameStopも低迷しています。リッキー氏は、ちょうど大作タイトルのリリースがなかったことや、続編が増加してユーザーの飽きがあったという見方も紹介しながら、ゲーム市場も経済指標とある程度の相関性があるのではないかと言います。それを証明するように、欧州でのデータでは、住宅バブルの影響が少なかったドイツを除く各地域で前年割れをするような状況になっています。

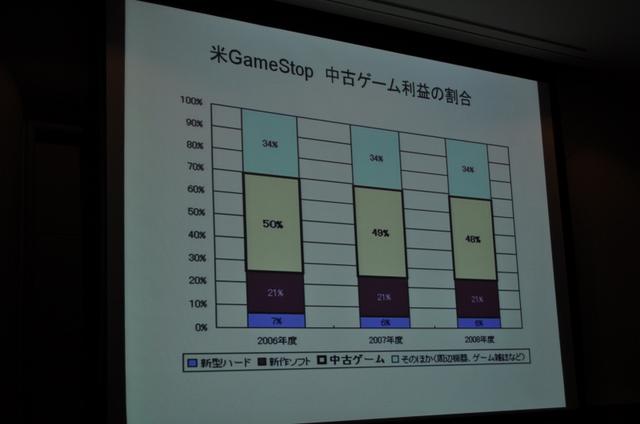

また昨今の世界のゲーム市場として懸念されているのは中古ゲームの増加です。中古ゲームは日本でも一時期問題になりましたが、GameStopでは利益の半分が中古ゲームから上がっているというデータが決算で示されています。つまり、ゲーム市場は拡大しながら、ゲーム企業の収益は悪化するという現象です。その他の小売店も中古ゲームに力を入れ始めています。

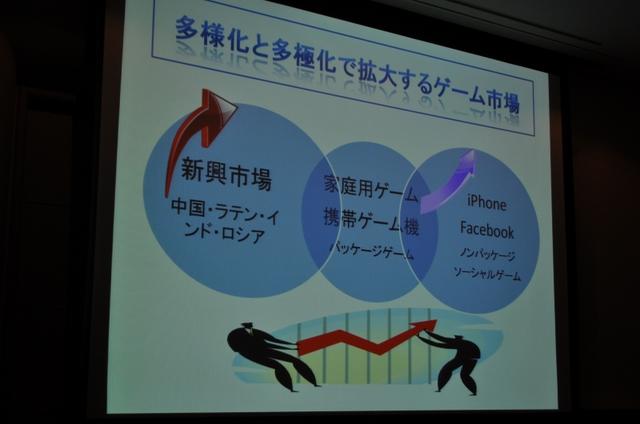

また、リッキー氏は中国のオンラインゲーム市場が今年にも日本の家庭用ゲーム市場を超える規模になるという見方を示しました。また、ラテンアメリカなどの新興国でもゲーム市場が拡大しているということです。「これまでのように日本の家庭用ゲームだけでは勝負できない状況になりつつある。ただ、ゲーム人口は増えていてチャンスは広がっている」と総括しました。

■家庭用/携帯ゲームの市場はいつまで続くのか?

リッキー氏からバトンを渡された新氏は続いて「人口」というデータを持ち出します。

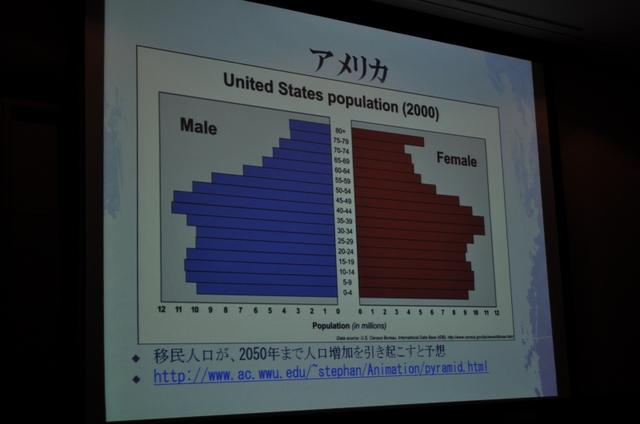

見落とされがちですが、人口はその国の経済規模をある程度きめる指標になります。超大国アメリカには3億人近い人口がいますし、ヨーロッパも大きな国は5000万人クラス、EU全体を考えれば5億人近い人口になります。今後発展が期待される中国、インド、ラテンアメリカ諸国も軒並み1億人を超えます。日本がここまでの経済規模を獲得したのは、基盤となる人口があったからという見方もできます。

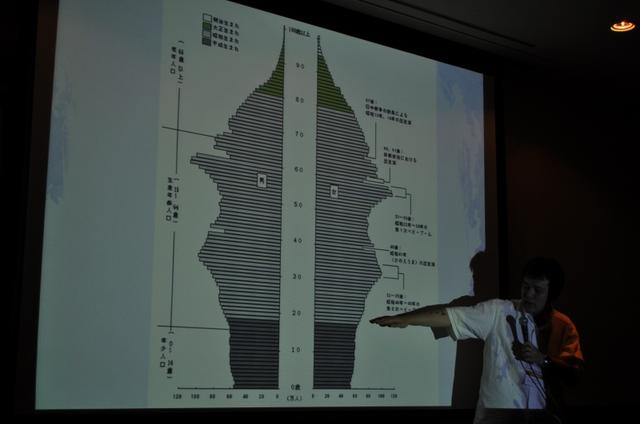

また、人口ピラミッドはゲーム業界にとって決定的に重要です。日本の人口ピラミッドを見ると、いわゆる逆三角形で少子化が進んでいることが一目瞭然です。当然、ゲーム業界にとって良いものであるはずがありません。一方、アメリカを見ると、綺麗なピラミッドが描けています。アメリカでは今後も人口増加が続くと考えられています。それに連れてゲーム業界も自然と拡大を続けるでしょう。

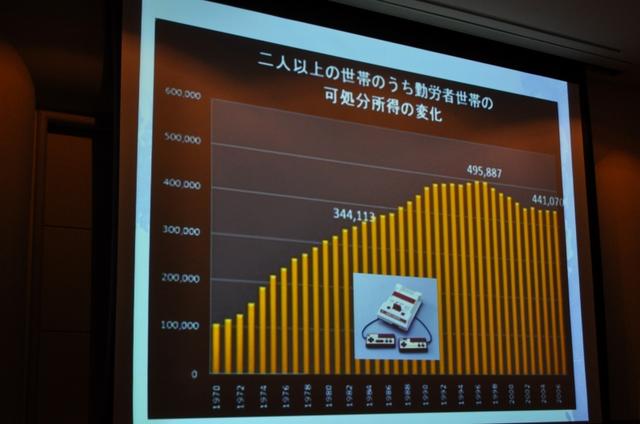

さらに、可処分所得のデータを見れば、ファミコンがどのような時代背景で普及していったかが分かります。日本の二人以上の世帯における年間の可処分所得(生活に最低限必要な金額を除いた自由に使えるお金)は、70年には年間わずか10万円だったにも関わらず、急拡大する経済に合わせて増加し、ファミコン発売の84年には34万円にまでなっています。右肩上がりの成長が実感できた時代であり、多少高価なゲーム機を子供に買い与える余裕もあった時代です。可処分所得は98年をピークに徐々に減少しています。いわば右肩下がりの時代には心理的なハードルが大きくなります。

ゲーム業界が国の支援を殆ど受けることなく、自力でここまで大きくなった要因は、ちょうど子供が多い時期に誕生期を迎えたことが挙げられます。最初のユーザーが成長するに従って、業界も伸びていったことが分かります。彼らが年齢を重ねるのに合わせて、高性能化したゲーム機による豪華で映画的なゲームが主流になっていきました。昨今のノストラジックな8bitブームのようなものも同じ文脈で考えることができます。

しかしながらゲーム業界の成長の原動力となったこれらの前提条件はもはや存在しません。少子化は更に進み、多くの人がゲームを遊ばない状況が出来上がりつつあります。

新氏は言います「10年後の日本のゲーム市場は確実に縮小します。2/3になっても驚きません」。これこそが日本のゲーム企業がこぞって海外展開を急いでいる理由です。しかし任天堂を除く全てのメーカーは苦戦し、日本のタイトルが通用しなくなっているのを目の当たりにしています。「パッケージのビジネスモデルは壊れる一歩手前まできている」と新氏は集まった学生に認識を改める必要性を説きます。iPhoneゲームやソーシャルゲームなどノンパッケージゲームが台頭すると共に、日米欧以外の、インド、ロシア、ラテンアメリカといった市場が急成長し、産業構造自体が大きく変わる転換期にあります。

だからといって「ゲーム業界の未来は暗い」というのが本セッションの趣旨ではありません。

ゲーム業界を取り巻く技術革新は過去にないほどのスピードで進行しています。ムーアの法則に寄ることのできる、RAM容量、ハードディスク容量、インターネット回線バックボーンといったものは指数関数的に伸びています。2002年に600億円をかけて完成した地球シミュレーターの性能は2012年には10万円台のPCで補えるようになるという予測もありますし、現にiPhone(初期型)の性能は10年前の最新ゲームPCの性能に匹敵します。

技術革新はこれからも継続します。それを「何に使うかが重要で、既存のゲーム市場を見ているだけでは分からない」可能性があるので、TwitterやSNSなど何でも新しいものは自分で確かめる姿勢がいいのではないかと新氏は述べていました。

そして、「大きな転換期にあるゲーム業界で、既存のゲームタイトルやブランドを見て、家庭用ゲームをやるつもりで"就社"するという意識であれば必ず失敗する」とアドバイス。激流の時代を生き残れる会社かどうか見極めるには、新しいチャレンジをどのように行っているか見るのがいいのではないか? と話していました。

もちろん大企業に就職することを否定するわけではなく、大企業には大企業の良さがあるわけですが、いずれにせよ、会社に"食わせてもらう"という意識でいつまでも居られるような世界ではないことでしょう。

【CEDEC 2009】新作より難しい!?「派生開発における2つの問題」~母体の作り方と派生開発の進め方~

http://www.inside-games.jp/article/2009/09/03/37449.html

既に存在するソフトに変更を加えるのが「派生開発」。

新しいソフトを開発するよりは楽そうですが、株式会社システムクリエイツの清水 吉男氏によればこれは大間違いとのこと。ソフトウェア開発プロセスのコンサルタントである清水氏は派生開発における危険性を説きます。

清水氏によれば、派生開発は新規開発よりも難しいものの、多くの人はそう認識していないとのことです。派生開発の多くは力業で行われ、スタッフは「全体を理解する必要がある」と認識しているものの、全体とは何か、理解とはどこまで分かればいいのかといった部分が曖昧であり、プロジェクト終了後に「理解が足りなかった」と反省はするものの、同じことが繰り返されるといいます。

派生開発とは「こういう処理が欲しい」という要求から行われますが、これを実現するための手法は様々であり、場当たり的な変更は後々に禍根を残します。間違った手法を使おうとしている所に誰かが指摘するのが理想であるものの、ソースそのものが改変されてしまっており、後でベストな方法が見つかっても変更できないのが現実となっています。後々新たな不具合の原因となる変更を清水氏は「潜在バグ」と呼称。潜在バグは何代か前の担当者が埋め込んだものなので検知もできず、ソフトウェアの全てを理解せずに行っている自らの変更もまた潜在バグの原因となっていきます。実体のないソフトウェアは劣化しないはずですが、派生開発で様々な変更が行われることで既存部分のレスポンスが低下するなどの劣化が発生。これは人が原因だ、と清水氏は指摘します。

追加機能の仕様書は書かれるものの、これを既存部分が受け入れるための仕様書が書かれないことが原因であり、こうした状態では、新たな機能の移植には人間と同様の「拒否反応」が起こるといいます。そもそも新規開発の時点からデータ構造が不適切だったり、複雑な条件分岐が行われたりすることも多々あり、これは潜在バグの原因や保守性の低下に直結しているとされています。

適切なプロセスが適切なタイミングで実行されるところにバグはなく、バグは全てプロセスで説明が付くとするのが氏の持論。派生開発のバグは要求とプロセスのミスマッチ現象であるといいます。氏が提唱する派生開発専用プロセス「XDDP」では変更と機能追加を二本立てとした要求仕様書を作成、要求と仕様を階層構造で表現することで変更のミスが大幅に減少。早い段階で変更の実現法をレビューすることで担当者の思いこみや勘違いを組織で見つけることが可能となっており、ツールや番号を付加して追跡性を確保することでより分かり易い開発が可能となっているとのこと。平均30%の工数が減少、中には60%もの効率化が図れた例もあるといいます。

清水氏はソフトウェアエンジニアリングを「ドキュメントを作るものではなく、品質を織り込むための物を書く」ことであり「ソースコードを読んで理解したことを表現すること」と定義。「XDDP」のような合理的な方法を導入することでゲーム開発が楽しくなることを祈ります、と締めくくりました。

【CEDEC 2009】国際会議~ゲームでの日本と海外の本質的な違いとは何か

http://www.inside-games.jp/article/2009/09/03/37450.html

日本と海外の違いとはどんな部分にあるのでしょうか。

株式会社エンターブレインの相沢 浩仁氏を司会に据え、パネラーとして株式会社タイトーON!AIR事業本部 海外営業部のScott Blow氏、株式会社バンダイナムコゲームス グローバル開発部のJames Vance氏、ゼニマックス・アジア株式会社 ゼネラルマネージャーの高橋 徹氏、開発者向け雑誌であるDevelop紙の編集者Ed Fear氏を迎えて会議はスタートしました。

■日米欧のゲーム観 流行・文化 共通点と相違点

Vance氏は「日本と海外では求めるものが違ってきており、海外ゲームは幅広いエンターテイメントの影響を受けた、ドラマや映画と同じようなものになっている」とユーザー層が広がったことが変化に繋がっているとする意見。

Blow氏は「海外ではアニメはまだまだオタク向けのもの。アニメ絵というだけで手を出さない層は存在する」とユーザーの嗜好の違いを解説。これを受けてVance氏は「海外で売れるゲームを作るためにはクリエイターにはアニメを見ないで欲しい。海外で流行しているメディアも吸収しないと、伝えないことも伝わらない」と発言。現地の趣味嗜好を吸収することの重要さを強調しました。

Vance氏によれば海外では設定の整合性にこだわる傾向があり、日本で当たり前の“小さなキャラクターが大きな剣を振る”という光景も海外では“あり得ない”、となるそう。海外でも人気の「トランスフォーマー」は車がロボットに変形するという点で同様に“あり得ない”はずですが、受け入れられているのは、変形する時に内臓にあたる車のパーツがキチンと見えることで整合性を取っているから……とのこと。海外の整合性へのこだわりは日本よりもディープなようです。

■マーケットの現実 消費者が求めているもの 実際に売れているもの

Vance氏が「日本では“これを作りたい”という作家性が優先されるが、海外ではビジネスが優先」と制作スタイルの相違点を指摘すれば、高橋氏は「日本はゲームを作ってから売れる本数を逆算するが、海外では売るべき本数からゲームを発想する。海外では5本ゲームを立ち上げても、そのうち2本を潰すことも珍しくない。ビジネスとしての割り切りがしっかりしている」とビジネス感覚の違いを挙げます。

Blow氏は「アメリカは広いので同じ場所に集まることが難しく、オンライン要素がちゃんとしていると寿命が延びる。日本は協力が好まれるが、海外では対戦が流行している」と発言。ビジネススタイルから国土の広さまで、多数の相違点が浮かび上がりました。

■今後の方向性 海外で売れるものの条件

Vance氏は日本の開発者に対し「ゲームとはこういうものという先入観を捨て、レビューを読んで“どこが評価されているのか”を理解してから海外ゲームを遊んで欲しい。海外の人が見ているエンターテイメントを吸収するためアニメではなく「24」を借りてみて欲しい」と提言し、高橋氏も「自分たちの良い所をいかにラッピングして向こうに伝えるか、それには海外のエンターテイメントにどれだけ触れているかが大切」と賛同しています。

Fear氏によれば、海外ではハードコア向けのゲームは人気が落ちており、これを受けてライトユーザー向けのアプローチがスタートしているとのこと。『Halo』シリーズで導入されたオートセーブはいつでもゲームを止められる環境を作り出しており、フォロワーも多く出現。これは社会人ゲーマーにも効果的であるといいます。また、Vance氏によれば「海外では10分で満足できる位の展開の早いゲームが多い」とのことで、こうした部分にも日本との違いが出てきているようです。

しかし高橋氏によれば、日本の開発者の中には「海外ゲームをバカにする人も多い」とのこと。氏は「日本のゲームは海外に追い抜かれてしまった、という危機感を持ったほうがいい」と警告するも、「技術はすぐに追いつく」とも発言。これからの取り組みが大事であるとする見解を明らかにしました。

【CEDEC 2009】海外重視でクローズアップされる"ローカライズ"~各社が事例を基に議論

http://www.inside-games.jp/article/2009/09/03/37451.html

大手パブリッシャーが海外重視策をとる中で、否応なしにクローズアップされているのがローカライズの問題です。

中でもメニュー画面をはじめとしたUIのテキスト多言語化は、ゲームの遊びやすさを左右する上で、大きなポイントとなります。一方で現世代機では内容も複雑になり、十カ国語以上に対応する例も珍しくありません。

ラウンドテーブル「多言語対応におけるGUIノウハウの共有」では、この「古くて新しい」問題が2コマ連続で議論されました。ケーススタディは『ディシジア ファイナルファンタジー』(スクウェア・エニックス)、『ワールドサッカー ウイニングイレブン2010』(コナミデジタルエンタテインメント)、『NARUTO-ナルト-ナルティメットストーム』(バンダイナムコゲームス/開発:サイバーコネクトツー)の3作です。

メイン司会を担当したのは、スクエニのUIデザイナー、栗城桂子さんです。これにローカライゼーション・コーディネーターの山本苗麻さん、そしてプログラマーの森高司さんが、それぞれの立場から話を交えつつ、多面的な議論が展開されました。

日本語版に続いて、北米版、欧州版の開発がスタートした『ディシジアFF』。対応言語は7言語で、同社で初めてロシア語版も加わりました。また従来まではローカライズの後に海外版の追加仕様を盛り込む例が多かったのに対して、今回はより海外市場を重視した結果、仕様追加とローカライズ作業の並行作業も行われました。

まず栗城さんはデザイナーの立場から、PSPのフォントライブラリの活用や、ラインチェックツールの導入によるコスト削減を上げました。これは翻訳者がエクセル上で、翻訳文のオーバーフロー(文字のはみ出し)を手軽にチェックできるというものです。これにより実機環境がなくても作業が進められるようになります。

一方問題点として、グラフィックフォントを多用する結果となり、言語ごとの差し替え作業が大変だったこと。ラインチェックツールとメニュー画面の連動機能がなく、オーバーフローのバグチェックにコストがかかったこと。SCEA、SCEEのTRC判断基準の情報がスクエニ側で不足していたため、特にボタン周りの問題が最終段階で多発した、などが上げられました。

その上で今後の課題として、グラフィックフォントをフォントテーブルで管理したり、メニューの表示エリアなどの情報を取得して、ラインチェックツールで自動反映できるような環境を整えたいとのことでした。これらは現在開発中のFlashによるUIツールに機能を盛り込むことが検討されています。さらに日本語版の開発初期段階からローカライズチームと情報を共有し、問題を初期段階で解決できるフローの構築などを上げました。

一方ロシア語対応については、スクエニ側にロシア語の翻訳体制がなかったことが課題となりました。翻訳とQAはSCEEが対応したため、作業自体はスムーズに進んだのですが、バランスの良いキリル文字の選定ができなかったり、SCEEとスクエニ側でQA体制がかみあわず、作業フローに混乱が生じた、などです。

続いて山本さんからは、開発側がメニューレイアウトを柔軟に変更してくれたため、翻訳のクオリティを下げずに済んだ点が語られました。ただし、これに伴い情報量が増加したため、開発後半で情報伝達フローが混乱したこと。翻訳者のヒューマンエラーの対応に追われたこと。さらには外注翻訳者が多い関係上、翻訳時に実機環境がない場合が多く、総じて翻訳調整コストが増加しがちだったこと、などが課題としてあげられました。なお、同社では今後ロシア語へのローカライズも視野に入れた体制を進めるとのことです。

最後に森さんから、これらの体制作りが語られました。森さんはラインチェックツールを作るのは容易だが、それをどのようにメニューの各情報と同期させるかがポイントだと指摘しました。もっとも今作では時間が少なかったことと、自分自身で実機確認すれば良いという甘い考えもあり、最終的にPCと実機での二段階チェックになったとのことです。そのため前述のように情報が混乱したこと。またグラフィックフォントが例外処理となり、最終確認が大変だったとのことでした。

このほか全言語共通ROMで開発し、言語依存部分をデータ化、プログラムを共通バイナリにすることで、ROM作成などの手間を省く工夫がなされました。またテキスト部分だけでなく、レイアウトデータ自体も言語ごとに切り替えて読み込み、表示できるように設計がなされました。これによって文字調整によるコストが削減でき、ローカライズの品質が上がったとのことでした。

続いての事例は『ウイイレ2010』です。本作は6機種(PS3/Xbox360/Windows/Wii/PS2/PSP)、13言語で、文字総数は約18万ワード、翻訳期間は半年にも及びました。しかも本シリーズの特徴として、海外版が先に発売されるため、開発と翻訳を同時並行で行う必要があります。セッションでは、それゆえの苦労も語られました。

ローカライズの手順としては、「1:日本語をベースに仕様作成」「2:仮英語版を作成し、デザインと表示確認」「3:翻訳発注と反映」「4:ローカライズチェック用のビルド作成」「5:ネイティブチェックと反映」「6:修正確認」「7:マスターチェック対応」「8:マスターアップ」となります。

中でもポイントが、日本語版に続いて英語版を社内で作成し、それをもとに各国語版を作成している点です。一時翻訳のクオリティを上げることが、多言語展開時のクオリティアップとリスク低減のために重要だとされました。

このほか文字列編集に特化したエクセルマクロの開発を行い、時間節約やヒューマンエラーの回避を行っていること。ローカライズチェック用に画面遷移せず、UIを全言語に切り替えられるシステムをプログラム側で実現することで、実機での表示チェックにかかる時間を節約している点などが上げられました。

ただし問題点として「翻訳中に仕様が変わるため、翻訳完了後のマージ作業が必要になる」「文字列を縮小して表示しており、文字つぶれが発生する箇所がある」「テクスチャ(グラフィックテキスト)を使用している箇所が繁雑」「容量の問題からマスターROMを複数用意せざるを得ない」などがあるそうです。

そのため今後は「表示領域やフォント、アセット管理の効率化」「テクスチャでデータを持たないようにする」「翻訳会社とのデータ共有の推進」「各地域でのTRC対応の体制強化」「クオリティチェックの向上」などに取り組みたいとのことです。特に社内にネイティブが存在しないマイナー言語については、翻訳のクオリティ評価が難しい点がネックだが、できるだけ解消してきたいとのことでした。

上記2社が主に効率化の側面からの議論だったのに対して、文化的な意味合いの強化という点でのケーススタディとなったのが、『NARUTO』のローカライズ事例です。本作はPS3で1月にバンダイナムコゲームスから発売された対戦アクションですが、実はもともと北米、欧州向けに開発が進み、途中で急遽日本語版の発売が決まった経緯がありました。結果として、対応言語は全6言語となっています。

これまでの講演にもあったとおり、ローカライズ作業の効率化でネックとなるのが、テキスト管理が難しいグラフィックフォント(テクスチャ)部分の処理です。効率化の上では文字表現は少なく、テクスチャもシンプルな方が楽ですが、これがタイトルの魅力を削ぐ恐れもあります。そのため本作ではモード選択などで、手書き文字(筆文字)表現が用いられました。また単語の先頭文字のみを大きめにするなど、抑揚のついたテキスト表現も行われました。

これらは手描きでフォントを作成し、フォトショップなどで組み合わせて作成していったそうです。登場する25キャラクターにつき、それぞれ勝利画面、キャラ選択画面、バトル画面中のゲージの名前表記などを言語ごとに用意した結果、グラフィックフォントが全450ファイルにもなりました。しかも文字間などを手作業で調整した結果、作業コストが膨大になったそうです。もっとも「一枚絵での文字表現は避けられない道」とのことで、フォントライブラリの活用などで、より効率化を進めたいとのことでした。

ラウンドテーブルではこのほか、SDテレビへの対応や各種フォントの活用、UIデザイナーの醍醐味などについても議論が交わされました。ある出席者からは、UIはきちんとできていて当たり前で、あまり評価されない部分もあるが、ゲーム全体の仕様に大きくかかわっており、キャリアパスの選択肢が多彩である、といった考えが示されました。仕様変更に振り回されるのは運命で、自分も企画に積極的にかかわる意気込みが必要、などの発言もありました。

また他の出席者からは、UIデザイナーはディレクター的な視点が要求され、ディレクターと二人三脚で仕事を進めていくポジションであるというように、業界的な認知を深めていくべきなどの発言がなされました。このほか海外ユーザーに自然に受け入れてもらえるUIをデザインするために、各市場の子会社や販売店などと、より積極的な意見交換が必要だ、などの意見も聞かれました。

【CEDEC 2009】堀井雄二氏らを表彰~CEDEC AWARDS授賞式の模様をお届け

http://www.inside-games.jp/article/2009/09/03/37470.html

CEDEC 2009の2日目、CEDEC AWARDS 2009授与式が開催されました。これは、技術面で大きな功績のあったゲームを表彰するという賞で、昨年に続いて2度目の開催となります。

パシフィコ横浜 国際会議場の大ホールで開催された授賞式。最初に登壇したのは、CESA副会長で技術委員長を務めるコーエーテクモホールディングスの松原健二社長です。「CEDEC AWARDSは昨年、CEDECが10周年を迎えたのを期にスタートし、大きな評価をいただいたことで2年目の開催となりました。今年は著述賞とネットワーク部門が追加になりました。今後もゲームに関わる技術を表彰し、国内・海外のゲーム開発の更なる発展を後押していきたいと考えています」とコメントしました。

CEDEC AWARDSは、プログラミング・開発環境、ビジュアルアーツ、ゲームデザイン、サウンド、ネットワークの5部門があり、CEDECの実行委員会とは独立したノミネーション委員会がノミネーション作品を選出、CEDECのプログラムを組織するアドバイザリーボードの選考を経て、さらに最終的にはCEDEC受講者による投票を経て決定されるという、正に開発者が選ぶ開発者のための賞になります。また、これに加えて、長くゲーム業界に功績を残した人に与えられる特別賞と、ゲーム関連の著述で高い功績のあった人に贈られる著述賞が用意されています。

- プログラミング・開発環境部門

『ワンダと巨象』プログラミングチーム

株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント

プログラミング・開発環境部門で大賞を得たのは『ワンダと巨象』プログラミングチーム。ゲームデザインを支えるリアルタイム変形コリジョンが評価されました。が、登壇した杉山一氏は「実は変形コリジョンには穴があり、他の要素が上手く隠してくれています。そういう意味で、ゲームデザイン、モーション、アートなど様々な人のお陰で実現したものだと考えています。そうした部分もぜひ見てみてください」とのコメントでした。2日が誕生日だったとのことで、良いプレゼントになりましたね!

- ビジュアルアーツ

『大神』アーティスト、及びテクニカルアーティスト

株式会社カプコン

バラエティ豊かなゲームがノミネートされたこの部門で大賞を勝ち取ったのは、『大神』でした。言うまでも無く、独創的な墨絵の表現が高く評価されました。登壇した江城元秀氏は「良い評価を受けたゲームでしたが、中でもグラフィックは非常に高い評価をいただくことができました。『大神』はこれからも色々な展開をしていきたいと考えていますので、これからも変わらぬ声援をお願いします」と話してくれました。

- ゲームデザイン

『モンスターハンターポータブル』開発チーム

株式会社カプコン

ゲームデザインでは、バーチャルとリアルを繋ぐ様々なアイデアがノミネートされました。その中で大賞となったのは『モンスターハンター』でした。辻本良三氏は「チームみんなで作っているゲームです。大阪に帰ってチームのみんなで喜び、そして今後も励んでいきたいと思います」とコメントしました。

- サウンド

『リズム天国ゴールド』開発チーム

任天堂株式会社

サウンド部門では、最新の3Dサウンドなど豪華な音楽を実現したゲームが多数ノミネートされました。そんな中で大賞を受賞したのは、『リズム天国ゴールド』でした。登壇した米政美氏は「リズム天国のサウンドはなるべくシンプルで覚えやすいBGMと、なるべくインパクトのある効果音で、独特の雰囲気を作り上げています。頭で考えるのではなく、独特のノリの飲み込まれて、体が勝手に動いてしまうようなものを目指しています。今後もサウンドならではのアプローチで、遊ぶ人を笑顔にするような取り組みをしていきたいと思います」と話してくれました。

- ネットワーク

「ニコニコ動画」開発チーム

株式会社ニワンゴ

今年から設けられたネットワーク部門の大賞には「ニコニコ動画」が選ばれました。代表として登壇した杉本誠司氏は、「そうそうたるタイトルの中で受賞して若干びびってます。ニコニコ動画のネットワークには元々オンラインの構築をしている人も多くいるので、こういう場は意識して作っています。ありがとうございました」とコメント。

- 著述賞

著述賞、昨年「ゲームプログラマになる前に覚えておきたい技術」を著したセガAM R&D2の平山尚氏が受賞。ゲーム開発に第一線で携わっている人による著書として草分け的存在です。平山氏は「会場に集まってる皆さん、もっと本を書いてください。もしこれが8年前に出ていれば、こんなに苦労はしませんでした!」と呼びかけました。著述賞は、このような動きがより活発になることへの期待を込めたものだということです。

さらに著述賞はもう一人、「プログラミング言語C」を起こした、故・石田晴久氏に贈られました。石田氏が82年に翻訳したこの書は技術書として異例の48万部を超える販売がされていて、今なお名著として読まれています。また、東大の大型計算機センター長やサイバー大学などに努め、UNIXやインターネットなど日本のコンピューターサイエンスを支える技術の普及に多大な貢献をしたことが評価されました。

- 特別賞

そして今年の特別賞は、国民的なゲームとなった『ドラゴンクエスト』シリーズを手掛けた、堀井雄二氏が選ばれました。

堀井氏は「当時はまだRPGが一般的なものではなく、どうやったらみんなが遊べるか作ったゲームでした。それが今では誰もがRPGを誰もが当たり前のように遊んでいます。大学生がマンガを読むようになってしまったと呼ばれた世代があって、彼らはいま60代で、今だにマンガを読んでます。同じように、ゲーム世代もずっとRPGを遊んでくれるんじゃないかと思います。そうした人たちに向けて今度は皆さんが素晴らしいゲームを作ってくれることを期待しています」と話しました。

【CEDEC 2009】開発と経営は友達に~急成長するイメージエポックが語る「現代の日本におけるゼロメイクの提案型ゲーム開発とは」

http://www.inside-games.jp/article/2009/09/04/37481.html

不況の影響からパブリッシャーとデベロッパーが共に苦しい昨今ですが、デベロッパーはパブリッシャーといかに関わるべきなのでしょうか。

この難題に、株式会社イメージエポック代表取締役の御影 良衛氏とデジタルコンテンツ部 本部長の黒木 崇氏が一つの回答を提示します。

御影氏は現在の家庭用ゲーム機市場を数字として知る必要があると指摘。現状は「ほぼ横ばい」であり、一年に1000~1500本のゲームが出ている中、10万本を突破するオリジナルゲームはほとんどないとするデータを提示します。

ここで出てくるのは「新規オリジナルタイトルを作る必要はあるのか?」という疑問。イメージエポック自体はオリジナルタイトルを提案する会社であり、これを止めると「倒産してしまう」(御影氏)ため、新規オリジナルタイトルでいかに利益を上げるかという模索が必要となります。

より大きな売上を上げるには、「他社と差別化を図る」「売れたモノのクオリティを上げた作品を投入する」方法があります。御影氏によれば、前者は任天堂がWiiで行った方式であり、後者は資金力に余裕のある大手パブリッシャーの執る手段であるとのこと。20世紀のゲーム業界は天井知らずのビジネスであったものの、21世紀はパイが限られた有限のビジネスであり、そもそもゲームアイデアありきのビジネスは古いことを認識しなければならないと指摘します。

ここで御影氏が提示するビジネスモデルは2つ。ニッチなマーケットを対象とした短期型ビジネスと、マスマーケットを狙う中長期型ビジネスです。御影氏によると、短期型ビジネスは同社が『セブンスドラゴン』『ルミナスアーク』で行った方式。市場のシェアを否定的に捉えて原価を削減。1作目の利益率150%以上、3作のシリーズ化を目標にして売るべき本数を導き出してからゲームアイデアを出していくというものです。

ゲームアイデアのみを考えてしまう開発者は多いのですが、それでは経営者側にビジョンが伝わりづらいと指摘。逆に本数ベースで思考することで話が通りやすくなるといいます。中長期型ビジネスとしては『モンスターハンター』シリーズにおけるカプコンの投資戦略が参考になるとのこと。こちらはマスマーケットをターゲットとしたもので、1作目の利益はほぼないものの、継続的な商品開発によりブランドを確立していくやり方。大ヒットもこうした手法をたゆまず行った結果であると評価します。

黒木氏によれば、イメージエポックは「挑戦する」「見直す」「成熟させる」3年をワンサイクルとしており、今年2009年は「挑戦する」年に当たるとのこと。みんなが会社をプロデュースするというテーマの元、プレゼンテーション大会を週一回で開催。「一部屋しかないRPG」「これまでにないアドベンチャー」といったお題で企画書を作成。プレゼンテーションを行い、これを互いに評価し合うことで社員の意識を高めているといいます。

再び登壇された御影氏は、パブリッシャーとデベロッパーが減っていくという現状では両者がWIN-WINの関係である必要があると語ります。パブリッシャーはニッチ向けビジネスを行いにくい為、イメージエポックのようなデベロッパーがこれを担当。逆にデベロッパーに難しいマスマーケット向けのビジネスはパブリッシャーの力で行う・・・というような助け合いが大事であるとしています。

こうした現状を受け、イメージエポックでは銀行から資金を調達することで自己資金での開発を志向。良い開発・良い経営がそれぞれ単体で存在するのではなく、「経営と開発が友達になることが最重要である」と講演を締めくくりました。

【CEDEC 2009】猿楽庁の橋本長官がゲームのチューニングを語る・・・「ゲームチューニングってなんだろう?」

http://www.inside-games.jp/article/2009/09/04/37482.html

ゲーム開発で最もその出来を左右するのは、最後のひとひねりとも言われます。その作業を裏方で支えるのが猿楽庁です。同社の代表で、"長官"である橋本徹氏がCEDEC 2009にて「ゲームのチューニングってなんだろう?」というタイトルで講演を行いました。

橋本氏は1962年生まれ、80年に大学を卒業し、ファミコンを発売した翌年に任天堂に入社しました。94年に社内のゲーム評価機関であるスーパーマリオクラブに配属になり、95年に退社。97年に任天堂とリクルートが立ち上げたマリーガルマネジメントにて猿楽庁というゲーム評価機関を立ち上げ、マリーガルの解散に伴い2001年に独立しました。

猿楽庁の仕事はゲームを「チューニング」することです。ビデオゲームを面白いものにする、遊び易いものにする、ハイクオリティにする、という仕事内容から、一言で言えば、車や楽器と同じように「チューニング」という言葉が当てはまるのではないかということから、設立に当たってスタッフ全員で話し合って決めたそうです。

■チューニングの仕事とは

主な仕事は以下のようなものがあります。

・客観的検証

・制作サポート

・品質管理

企画書の段階では、コンセプトや対象層、そのボリュームなど、コンセプトを固める手伝いが仕事になります。一通りのゲーム内容が詰められたα版フェーズでは、コンセプト通りに表現がされているか、目指すプレイ感覚は実現できているか、遊ぶに耐えうるゲームシステムが構築されているかといった点を検証します。最後にβ版フェーズでは、最終的にコンセプトに合致するものになっているか、ボリュームや難易度のバランスは問題ないか、ゲームの進行がきちんとできているか、そしてバグがないかデバッグ業務も行います。

こうした一連の流れの中で、スタッフにとって最も重要なのは「ポジショニング」であると橋本氏は言います。ゲームは様々な対象層に向けて作られます。その中には未就学児童向けのゲームも存在します。そうしたゲームを適切に判断するには、どれだけ子供たちの心を理解するかが重要になってきます。実際に子供達の声を聞いたり、今の流行や話題に敏感になることが大切だと言います。また、経験は何よりも重要で「チューニング経験値」も求められる仕事だとのこと。

加えて「人間関係」も大いに求められるものであるということです。猿楽庁は、ゲームの制作現場から離れた、外部の第三者として意見を出す立場です。きちんとした人間関係ができていなければ、外部からあれこれ言うことがトラブルの原因にもなりかねません。橋本氏は「良いことも、悪いことも、はっきりと言える関係を作るのが何より大切」と話していました。

■スーパーマリオクラブの経験

橋本氏が初めてチューニングらしき仕事に携わったのは、スーパーマリオクラブに在籍していたころ、『MOTHER2』『スーパードンキーコング』といったゲームを担当した頃だそうです。当時のスーパーマリオクラブはゲームの採点をする部署で、デバッグの機能は無かったそうです。しかし、それでは今後厳しいということで、宮本氏からの鶴の一声で橋本氏がデバッグチームを立ち上げる事になり、約10名のスタッフで朝から夜までひたすらデバッグをして客観的な指摘として開発現場にフィードバックするという作業を行ったそうです。

『MOTHER』では、例えば自転車はチリンチリンと鳴らせたい、といった細かい部分まで、当時はEメールという便利なものも無かったので、FAXで届けていたりしたそうです。『スーパードンキーコング』はイギリスのレア社が開発したゲームですが、当初は非常に難易度が高いゲームで、その調整をお願いしたということです。

マリーガル時代には、『ピカチュウげんきでちゅう』や『カスタムロボ』といった子供向けのゲームに苦労し、任天堂開催のイベントでずっと試遊台に張り付いて反応を伺うといったこともしたそうです。『巨人のドシン』では、巨人がどんどん大きくなりすぎて画面からはみ出してしまうという問題点があったのを、ゲーム史上最大のキャラを出したいという飯田和敏氏の希望をかなえるため、巨人のおへそに"ヘンポカメラ"を仕込むことで解決するのではないかといった提案を行ったそうです。

近年では単にチューニングのみではなく、『ちびロボ』では完成後に冊子やTシャツ作りなどのプロモーションの手助けをしたり、5人で作った『アルキメDS』ではプロデューサーの立場でゲーム作りを支えました。

橋本氏はこれまでの経験を振り返り、クリエイターは作りたいものを作るべきだと思う。ただ、ゲームはインタラクティブなもので、向こう側には遊ぶ人がいます。誰のための、誰向けの、誰が楽しむゲームなのか、それを常に意識する必要があるのではないか、と講演を締めくくりました。

【CEDEC 2009】日本と海外の違いとは?~「国際マーケットを視野に入れた開発とは?」

http://www.inside-games.jp/article/2009/09/04/37495.html

敵を知り、己を知れば、百戦また危うからず……。海外向けのゲーム開発でも、同じことが言えます。では私たちは海外市場の現状と国産ゲームの強みを、どれだけ理解しているでしょうか?

プロデュースセッション「国際マーケットを視野に入れた開発とは?」では、カイオスの記野直子さんが、コンソールゲームを中心に北米市場の現状と、日本と海外のゲーム開発の違いについて講演しました。

記野さんは日産自動車を経てゲーム業界に飛び込み、コナミ、バンダイ、SCEとキャリアを重ねながら、ライセンス取得やモバイルコンテンツの海外展開など、一貫して海外事業畑を歩んできました。2007年に起業後は、ゲーム業界への転職支援、海外営業支援、コンサルティング業務などを行っています。

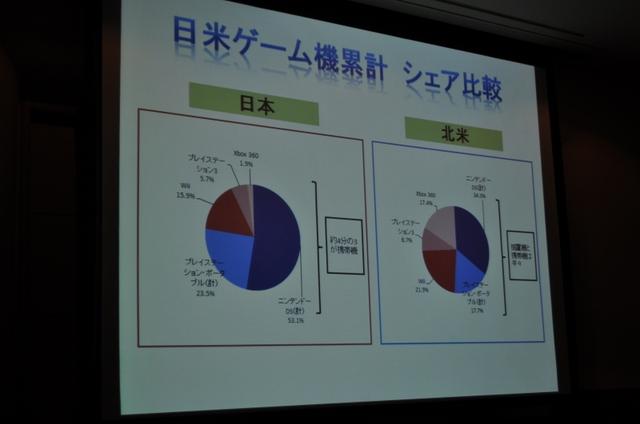

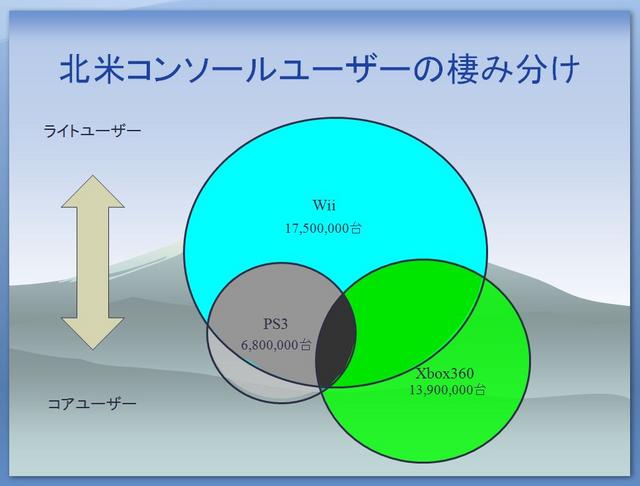

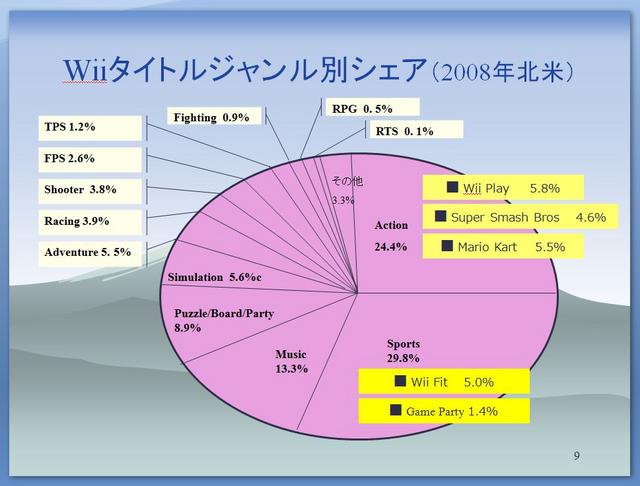

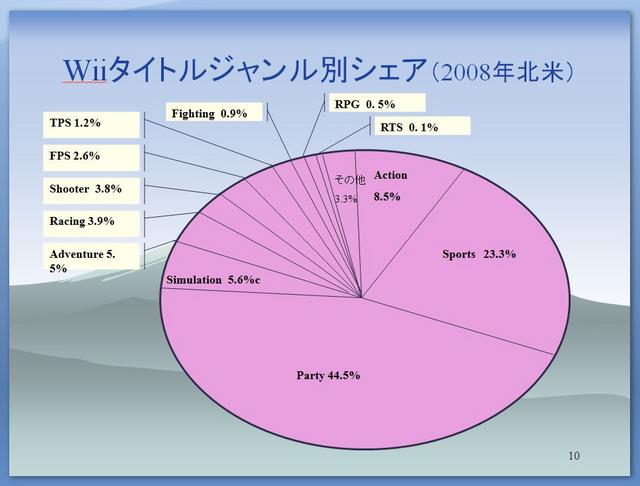

記野さんはまず、海外市場の現状について分析を始めました。周知の通り北米、欧州を中心とした海外市場は、国内市場と比べて数倍の開きがあります。中でも昨年の北米におけるソフト販売本数は圧倒的で、日本のほぼ5倍、欧州の2倍弱となっています。機種別ではWiiとDSの販売が突出していますが、コンソールに限るとPS3とXbox360も健闘しており、両者を併せるとWiiの本数と並びます。また欧州ではWii、PS3、Xbox360がほぼ1/3ずつでシェアを分け合っています。

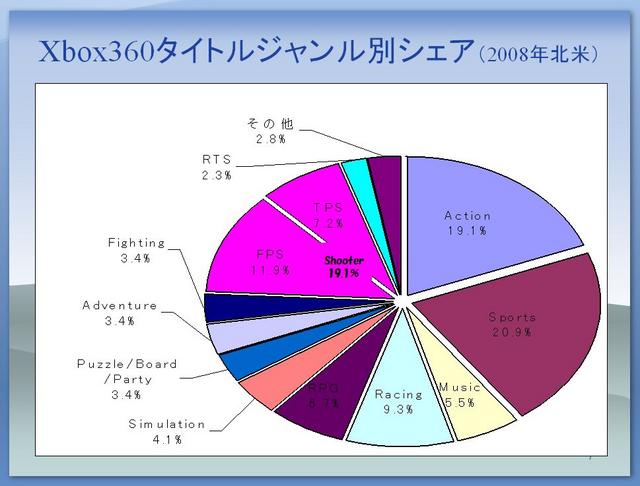

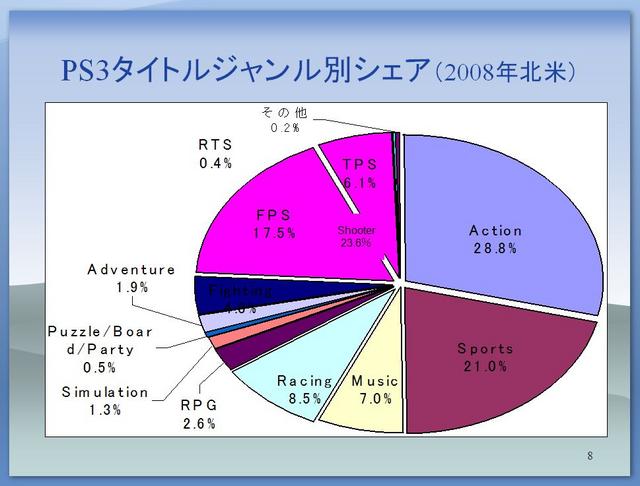

一方ソフトの内訳では、Xbox360とPS3ではアクション、スポーツ、シューター(FPS+TPS)の御三家が人気を集め、特にPS3では約3/4を占めています。もちろんWiiでもこの傾向は見られますが、アクションでは「はじめてのWii」「大乱闘スマッシュブラザーズX」「Wiiフィット」など特定タイトルへの集中が大きく、実際は40%以上が「パーティゲーム」によって占められていると分析しました。この背景には「リモコン革命」というWiiのハード特性が大きいのは言うまでもありません。

また海外では日本と比べてPC市場が大きく、コンソール版のリスクヘッジとして機能してきた経緯もありました。そこでハイエンドなPC向けに開発し、これを各コンソール向けに移植する「トップダウン戦略」です。一方で日本では各ハードに最適化したゲームを作る「ボトムアップ戦略」が長く続いてきました。こうした経緯から、海外ではWiiとXbox360+PS3にコンソール市場が二分されてきたのです、

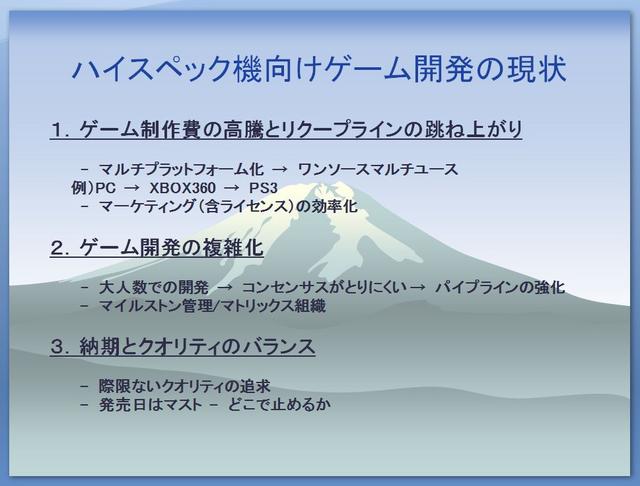

ただし、こうしたハイスペック機向けゲーム開発が、大きな曲がり角を迎えつつあるのは周知の通りです。

まずゲーム制作費が高騰した結果、リクープラインが大きく上昇し、マルチプラットフォーム戦略が加速しました。映画ゲームや有名人の起用、続編の増加など、マーケティング重視のゲームが増加してきました。一方で開発チームが大規模化すると、チーム内でのコンセンサスがとりにくくなるため、開発パイプラインが強化されていきます。マイルストン管理がより徹底されたり、中には開発チームを縦軸と横軸の両方で管理するマトリックス組織が増えるなど、管理も厳しくなっていきます。

その結果として、納期とクオリティのバランスが、さらにタイトになってきました。テレビコマーシャルなどの大型プロモーションを確実に成功させるために、発売日の遅れは許されません。映画ゲームの場合も公開時に発売できなければ宣伝効果が激減します。開発規模が大きくなればなるほど、こうした傾向が顕著になっていくのです。記野さんはここが日本の遅れているところで、一般的に日本のディベロッパーは海外から、納期が遅れるというイメージを持たれていると指摘します。

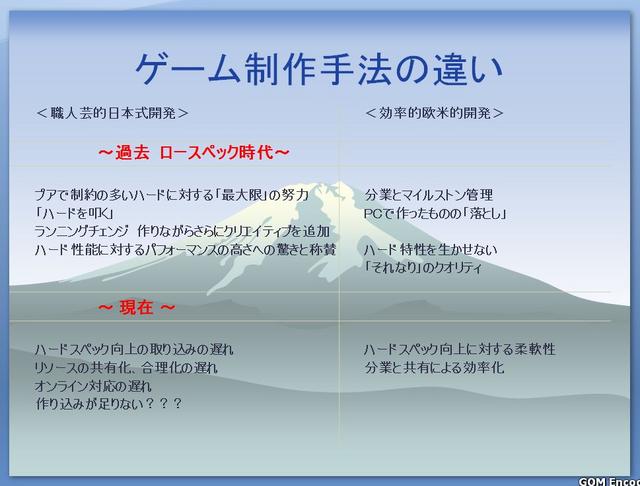

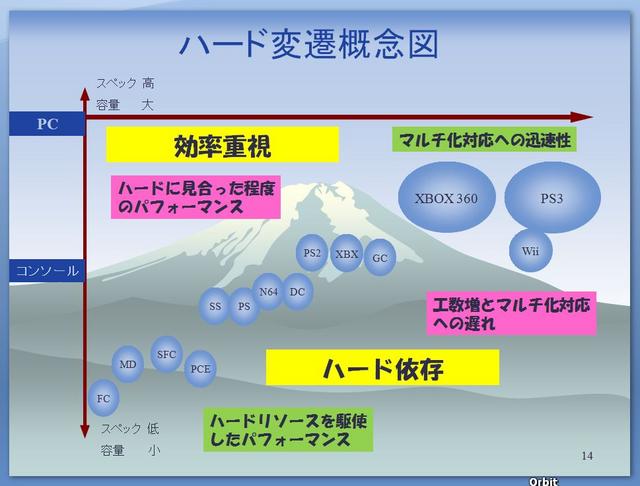

ここでプラスに働いたのが、欧米流の合理的なゲーム開発スタイルです。90年代後半までは「ハードを叩き」ながら、プアなハード性能を最大限に発揮させる日本の開発スタイルが適していました。少人数でスクラッチ&ビルドをくり返しながら、品質を上げていく手法も有効でした。これに対して分業とマイルストン管理にもとづき、PC向けに作ったゲームを、コンソール向けに落とし込んでいく手法では、ハードごとの性能も生かせず、それなりのクオリティしか出せませんでした。

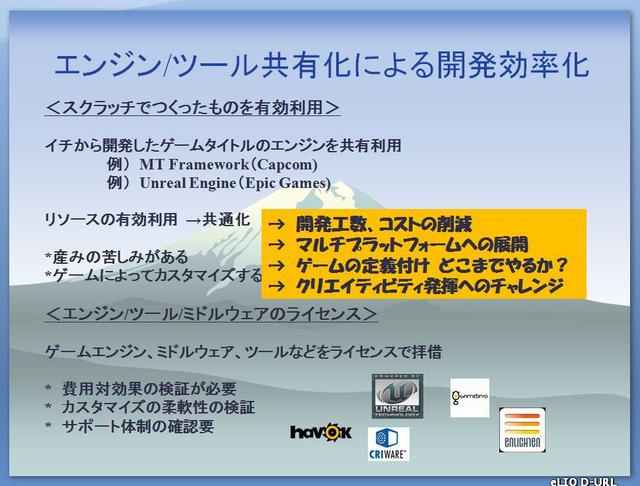

しかし今日では、この力関係が逆転してしまっています。ハード環境がPCに近づいた結果、PCで培われた最先端技術がコンソールでも活用可能になりました。この変化に海外の開発者はより柔軟に対応できました。エンジンなどの共有を推進する開発スタイルや、分業によるゲーム作りも、タイトルの大型化にぴたりとはまりました。一方で日本ではハードスペック向上に対する技術キャッチアップや、開発体制の合理化で遅れをとるようになりました。その結果、国産ゲームで基礎固めでリソースを使いすぎ、作り込みが足りない例も見られるようになっています。

こうした理由から記野さんは「思い切って、ゲームエンジンやミドルウェアを導入し、技術を要求して、効率化をめざすべきでは」と指摘しました。こうした動きは国内でもカプコンのMTフレームワークなどが有名ですが、まだまだ一般的ではありません。しかしゲーム開発を取り巻く環境が変わった以上、開発体制もそれにあわせて変えていくことも必要でしょう。数百人の開発体制をとる大型タイトルでも、ゲームエンジンは内製ではなく、たとえばアンリアルエンジンなどがライセンスされている……。これもまた偽らざる現実というわけです。

ちなみに、こうした違いが顕著に見られるのが、GDCでの講演内容です。海外のディベロッパーいわく、海外ではAPIより上の層の話が多いのに対して、日本の講演者ではAPIより下の層の話や、ゲームはかく作るべし、といった精神論が多く聞かれる、などの声も聞かれるとのことでした。

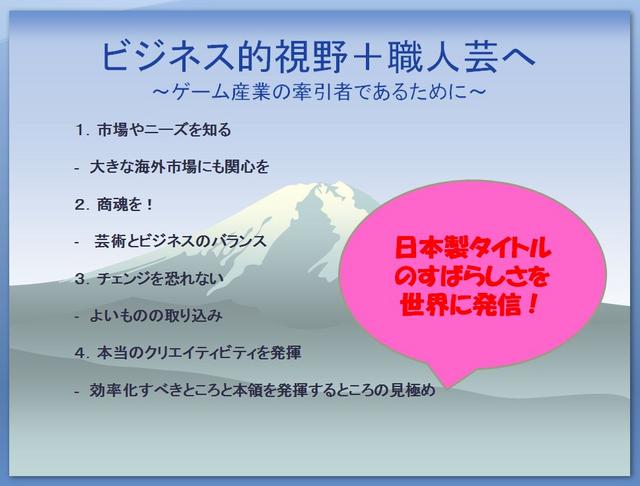

ただし、何でも欧米流がベストではなく、国産ゲームの強みを見失わないことも重要だと記野さんは指摘します。企画力やキャラクター開発力、ストーリーテリング、丁寧なゲーム作りなどです。今日でもなお、世界中でヒットしている格闘ゲームは、すべて日本製です。また5年前、あるフランスの開発者から「技術面では日本に負ける気がしないが、RPG要素(ゲーム体験を通した感情移入)は真似ができない。欧米のゲームでは泣けないが、日本のゲームでは泣ける」と言われ、誇らしく思ったそうです。

海外に向けてゲームを作るのではなく、海外に受け入れられるゲーム作りが重要……記野さんはそう語ります。これは海外向けに媚びるのではなく、自分たちの強みを生かして、海外から支持されるゲームを作っていくことの重要性。しょせん、私たちは日本人であり、その文化からは逃れられません。ここを勘違いしてしまうと、ハリウッド映画にしばしば登場する、ステレオタイプな日本人像やデフォルメされた日本文化と同じ間違いを、ゲームでも犯しかねないというわけです。

最後に記野さんは、日本人の職人的な気質とビジネス的な視野を併せ持って、世界のゲーム産業を牽引して欲しいと語りました。そのために重要なことが「市場やニーズを知る」「芸術性とビジネスのバランスを取る」「チェンジを恐れず、ゲームエンジンやライブラリなどの導入も視野に入れる」「効率化すべき点と、本領を発揮する点を見きわめて、本当のクリエイティビティを発揮する」という4点です。その上で日本製タイトルのすばらしさを世界に発信していって欲しいと述べ、講演を締めくくりました。

【CEDEC 2009】文化の差はどう乗り越える!? 「日本から海外へ!-今日から役立つローカライズ技法-」

http://www.inside-games.jp/article/2009/09/04/37496.html

ローカライズにおいて文化の差は、どのように乗り越えればいいのでしょうか。

2003年にリリースされた「格闘超人」では、BGMにコーランをアレンジしたステージがあり、全世界で回収・販売中止となりました。昨年も「リトルビッグプラネット」内のBGMで同種の問題があり、海外で発売が延期された経緯があります。

ラウンドテーブル「日本から海外へ!-今日から役立つローカライズ技法-」では、この「文化の違い」がもたらすリスク要因と対策について議論されました。講演者はナニカの稲葉治彦さん。セガの長谷川亮一さん。バースデーソング音楽出版のエミリオ・ガジェコさん、そして筆者の4名です。

はじめに筆者の方で、ローカライズにまつわる現状を俯瞰しました。日本でローカライズといえば、ファミコン時代は国産タイトルの海外版制作のことでしたが、次第に海外タイトルの日本語版制作も意味するようになりました。そして今、「海外市場前提」や「全世界同時発売」などのニーズが増加しています。しかし、そこには技術的にも文化的にも、さまざまな課題が存在しています。

こうした状況は世界的にも同じで、今年のGDCでは初めて「ローカリゼーション・サミット」が開催されました。しかし筆者は取材後、日本と欧米でローカライズを巡る状況が異なる印象を受けました。欧米企業では英語で開発したゲームを、ヨーロッパの多言語に、いかに効率よく翻訳するかが課題。一方で日本では「洋ゲー」市場がハイパーニッチ化しており、日本から海外、特に欧州への輸出ニーズが高いこと。ただし欧州市場へのリーチは同じでも、日本は欧米企業と比べて、言語面でも文化面でも、よりハードルが高い・・・。これらは、どの企業でも感じられているのではないでしょうか。

その一方でiPhoneやFacebook、ダウンロード配信など、小規模ディベロッパーが直接、海外にパブリッシング可能な時代になっています。これはディベロッパーにとってチャンスが拡大する一方で、これまでパブリッシャーが背負ってきたリスク要因を、自分たちで負担する必要性が出てきたことも意味しています。もちろんパブリッシャーにおいても、ローカライズの知見共有は不可欠でしょう。こうした問題意識から、本ラウンドテーブルは企画されました。

続いて稲葉さん、長谷川さん、エミリオさんが過去の体験を元に、さまざまな「落とし穴」について語りました。

稲葉さんはまず、コンソールで配信するには市場ごとのレーティングに関する情報収集が不可欠で、特に欧州ではドイツの審査が最も厳格な点を指摘しました。一方でFacebookなどでは性表現を除けば規制は事実上存在しないが、iPhoneでは携帯電話という特性上、将来的に審査強化の可能性もあり得るとのことです。また技術面ではドイツ語で文章が長くなりがちで、日本語版の作成段階からUIデザインの配慮が必要とのことでした。たとえば日本語では「DCプラグ」、英語では「DC plug」が、ドイツ語では「Gleichstrom-Stecker」になる、などです。

長谷川さんは宗教上のシンボルの取り扱いについて注意を促しました。あるゲームでは入り口の床に六芒星が描かれており、主人公がそれを踏んで中に入るシーンがあるが、これは海外で非常に大きな問題に発展する恐れがあるとのことです。特にPSPやDSではリージョンフリーでゲームが遊べること。また動画共有サイトの普及などで、たとえ国内向けタイトルであっても、こうしたリスクは考慮に入れるべきだとしました。

また「ローカライズの話ではないが・・・」と前置きしつつ、「光過敏問題」への対応についても警告を発しました。いわゆる「ポケモン事件」の原因となった、光過敏性発作をもたらすような明滅演出や、コントラストの激しい絵作りについて、海外で規制が厳格化される傾向があるそうです。セガの海外向け3Dアクション「MAD WORLD」でも、実際は白と黒の色味を適切に調節しているとのことでした。

このほか日本語は英語に比べて修飾過多になりがちだが、ローカライズベンダーは原文の雰囲気を残すために直訳せざるを得ないので、プロデューサーやディレクターが適切に対応する必要があるとしました。長谷川さんはこれを「直訳/意訳から妙訳へ」というキーワードでまとめました。

エミリオさんはローカライズの効率化には、テキストではなくアイコンの多用も有効だが、国旗や地図などの文化的なシンボルを想起させるものは、特に注意が必要だと呼びかけました。また料理ソフトの海外版を作成した経験として、同じ「マスタード」や「茄子」でも各国でさまざまな種類があったり、大きさもまちまちなことから、実際に現物があるもののローカライズについて注意を促しました。

このほかキャラクター名などの固有名詞では、本当に訳語が現地の社会通念や法令に反していないが、細かいリーガルチェックが必要だとしました。特にRPGなどでは大量の固有名詞が登場するうえ、各国語版の種類ごとに翻訳とチェックが必要になります。ただしローカライズの品質向上には、こうした手間を省くべきではないとのことでした。

セッションではこのほか、ディベロッパーとパブリッシャーの関係や、欧州版の作成についての悩みなども聞かれました。中にはローカライズの重要性は認識しているが、機械的に翻訳すれば良いという認識の古さがあり、社内でコスト削減の圧力にさらされている、といった風潮もあるようです。こうした状況を改善するためにも、日本語版が主で海外版が従といった考えではなく、全世界での発売を当初から念頭においた予算編成や、開発体制などが重要になりそうです。

最後に稲葉さんは、「さまざまなリスク要因が議論されたが、ディベロッパーとしては『だから止めようと』いう消極的な意見ではなく、こうした要因を踏まえて、ぜひ海外市場に積極的にチャレンジしていって欲しい」と呼びかけました。またIGDA日本で新しく「SIG-Gloccalization」の発足も発表されました。同SIGではセミナーや勉強会を通して、今後も継続的な議論を行っていく予定です。

【CEDEC 2009】「みんなが知らない!?キャラクター版権タイトルの作り方」をサイバーコネクトツーが説く

http://www.inside-games.jp/article/2009/09/07/37503.html

株式会社サイバーコネクトツーといえば『NARUTO-ナルト- ナルティメットストーム』『.hack//G.U.』などのタイトルで評価が高いデベロッパー。CEOの松山 洋氏とディレクターの下田 星児氏が、キャラクター版権タイトル(キャラものゲーム)に関して秘密を明かしました。

■入門編 版権タイトルの基礎知識

最初に登壇されたのは松山氏。「誰に喜ばれているか」が明確であり、デベロッパーとしてもプロモーションがやりやすいのが版権タイトル。オリジナルタイトルは売れるかどうかが分からないので「契約に繋がりにくい」(松山氏)側面が存在します。版権タイトルはゲームだけが独立して存在するのではなく、原作との連携も必要。「版権と共に盛り上がるものでないと好まれない」とのことです。

ユーザーが求めているのは「キャラクター」「ドラマ」「世界観」の三要素。「あのキャラは出るのか」「あのシーンは再現できるのか」「世界観に浸れるのか」が重要であり、キャラクター性を表現するのに向いているという意味で格闘ゲームを選択したといいます。

通常は出版社からの提案で制作される版権タイトルですが、現場レベルから提案するという逆をいくスタイルがサイバーコネクトツー。出版社とアニメ会社による厳しいチェックを経てゲームを作成しており、その厳しさは「脚本も一字一句チェックが入る」(松山氏)ほどであるそうです。

「愛のないクソゲーを無くしたい」と語る松山氏は、愛がない制作者がゲームを作ってしまうと、原作の様々なエッセンスを取りこぼしてしまうとその危険性を指摘します。版権タイトルに定評のある同社ですが、『NARUTO -ナルト- ナルティメットヒーロー』シリーズの当初はアニメ監督とかなり激しいやり取りが行われたとのこと。しかし、通常は行わないアニメ監督へのプレゼンを繰り返すなどして「友情で仕事をしている」(松山氏)ほどの信頼関係を形成。「ここがダメ」という指摘が「ここをこうすれば良くなる」というサジェスチョンへと変わっていったといいます。

デベロッパーの中には指摘を取り入れない所もあるとのことで、こうした姿勢が版権元のモチベーションを下げると警告します。同社では監修で指摘された部分をデータベース化することで同じ指摘を受けない体制を確立しているそうで、こうした部分も信頼関係の構築に一役買っているようです。

■実践編 版権タイトルならではのゲームデザイン

第二部では下田氏が登壇。版権とゲームデザインの関係性を語ります。サイバーコネクトツーではゲームデザインの際に「この一言を聞けば、原作が思い浮かぶ」というキーワードを抽出。ここからゲームとして使える部分を探していくといいます。下田氏は、版権タイトルの制作に関し「版権独特のバトルシステムを作る必要がある」と指摘。「スタッフがファンの目線で愛を持つこと」が大事であると説きます。

同社の手法は「バトルとドラマの華麗なる融合」であり、これは「ゲームを2本作るようなもの」であるものの、そうでなければファンの期待に応えられないと語ります。「前に作ったあのシステムにキャラクターだけ乗せる」ような安易な手法は厳禁であり、キャラクターをゲームに合わせるのではなく、「その版権にしかできないゲームデザイン」であるべきだ、とゲームデザインと版権の結びつきの必要性を強調しました。

■同業者によく聞かれる質問

「同業者によく聞かれる質問」というテーマで松山氏が再度登壇。版権タイトルの制作における疑問点に答えていきます。ゲームを作るには資料が必要ですが、アニメ版の設定資料は貰えるものの、単行本などその他の資料は全て自社で購入しなければならないとのこと。

また、TVの視聴率が変化することで放映スケジュールに変更が加えられ、新キャラクターが予定より早く登場するといったこともあるそうですが、こうした事態に対応しゲームにも新キャラクターを投入するために「アニメやマンガの進行にアンテナを張る」(松山氏)ことも必要であるそうです。

サイバーコネクトツーでは、単行本を15冊ずつ購入するのに加えて原作マンガの週刊誌を5年分保存。さらに映画のチケットを会社で購入して配布、海外イベントに積極的に参加して現地ファンの動向を掴むなどの取り組みを展開しているとのこと。松山氏は、こうした投資は作品のクオリティに直結すると語りました。

松山氏は「愛のない作品は作っちゃだめ」「絶対に版権にあぐらをかかない」「似ていればOKという訳ではない」と版権リスペクトの大切さを繰り返し、最後に「版権タイトルとオリジナルタイトルは同じくらい作るのは大変だが、同じくらい楽しい」との結論を提示しました。版権タイトルを作る苦労が現場レベルから語られるという意味では、非常に貴重な講演だったといえるのではないでしょうか。

【CEDEC 2009】「慣れると死ぬぞ」富野由悠季氏がゲーム業界に向けた厳しくも優しい言葉

http://www.inside-games.jp/article/2009/09/07/37520.html

CEDEC 2009、2日目の基調講演に立ったのは、「機動戦士ガンダム」などのアニメーション作家として知られる富野由悠季氏。"ゲーム嫌い"とも言われる富野氏がゲーム開発者を前にどのような話をするのか、ホールには入りきれないほどの聴衆が集まりました。

「僕はゲームを白眼視している」という言葉から講演はスタートします。元々映画を目指したという富野氏。しかし富野氏が大学を卒業した約40年前はテレビが全盛期に向かう時期、煽りを受けた映画業界は衰退し、仕事もなく求人もないという状況。それで広告代理店で映像の仕事をするものの、映画界から見ればそれは「2流」であり、更にテレビ番組は「地に落ちた仕事」、そしてテレビアニメなど「最下層の人間がするもの」という見方をされていたそうです。自然と富野氏は映画界への劣等感を持ち、それをバネにしてきたと言います。

加えて富野氏が強く訴えたのは、技術の伝承がなされなかったということです。アニメは映画界から見下されていて、その技術は継承すべきものに感じられたが、そうはされなかったということです―――「当然やるべき先輩の仕事をしてなかった」。―――それは繰り返される必要はない、「ゲーム業界よりは前にあった産業に従事する者として、前の世代が経験したことを伝えるのは無駄ではないだろう」ということで、富野氏は招聘を2度断ったCEDECにやってきたそうです。

ゲームへの冒頭の発言に関しては、むしろ自分への言葉のようです。「20年前に電子ゲームが出てきました。そのビッグビジネスに参入したい、時代遅れになりたくないという気持ちがありました。それでどうなったかは御覧の通り。やってみたけどできなかったし、大手メーカーも呼んでくれませんでした(笑)。もう今更70歳の人間は使い物にならないと思うので、いいですが。白眼視はしてます。誰も入れてくれなかったし、優しくしてくれないし(笑)」

■慣れたら死んじゃう

講演のタイトルは「慣れたら死ぬぞ」です(これは打ち合わせでポロッと言った言葉が拾われてしまった、ということらしいですが)。富野氏の生んだガンダムも30周年を迎えました。振り返ったそうです、そして「昔から同じ事を繰り返している」と結論付け、いかにすれば今後30年間を戦えるコンテンツにすることができるか考えたそうです。富野氏は、どのようなコンテンツでも同様のことが言えるとして、常に原理原則を持って考え、立ち返り、そのコンテンツを考える事が重要と言います。ただし、原理主義者になってしまうと次に進めなくなると警告しました。

そこでゲームの根本は何かというと富野氏流に言えば「ゲームは悪」であり、日常生活に必要ないものです。テレビが1億総白痴化と呼ばれた時代を振り返り、100億総白痴化に手を貸し、生産活動から人々を遠ざけ、地球を滅ぼす手助けをしていると喝破。さらに、新しいハードの様式に合わせるだけで、なんとなく良い物を作ってる気になっていて、なんとなく売上も維持されているが、『テトリス』のような本質的な面白さを提供するものは殆ど登場していないと批判。「こんな生意気な事を言う奴はステージが引きずり下ろしてやる」という気概を持ってゲーム作りに励んで欲しい、と富野流のエールを送っていました。

富野氏も「アニメの仕事をしてる奴はずっと机にかじりついている」と陰口を叩かれながら、「あのジジイを黙らせるためにずっと頑張ってきた」とコメント。目標を徹底的に高みに設定すれば、その1/100でも時代のトップになれるかもしれないと話しました。

- 個性という問題

次に議論に上がったのは「個性という問題」です。ここで富野氏はハンナ・アーレントという政治哲学者の「人々は17世紀のルネッサンスまで物事を判断できなかった」という言葉を紹介します。なぜなら、彼らは宗教を信じ、常に宗教の原理原則に戻って物事を決めており、それは判断ではない、ということです。17世紀以降、ガリレオなど次第に観察して物を考え、判断する人が出てきました。富野氏の議論は、「自分に才能がないことを信じろ」ということです。才能があると信じれば、自分の好み、やり方で上手くいくと考えてしまいます。富野氏は器用貧乏も自己陶酔型も駄目で、人が持って生まれた才能だけでは1つのプロジェクトも完遂することはできないと指摘。今の環境で、どのような立場にいるか観察しなくてはならない。偉い人、能力のある人の言うことも聞かなくてはいけないと話しました。―――私も今そうしている、なぜなら、お前らと一緒に仕事がしたいから。

人々は「習い症」になりがちだと言います。過去の成功体験は決して捨て去り辛いものです。例えば週刊少年ジャンプ。1994年に最高部数を記録しましたが、徐々に下落。巻き戻しに様々な施策を用意し、「ワンピース」や「ナルト」が登場し、人気は持ち直しますが、全盛期は夢の向こうです。しかし「人は夢をもう一度をしょっちゅうやる」と指摘。出版そのものが落ち込んでいて、既に全盛期からは年月が経ち、そうした夢を追い求めるのは「判断力がない」と言います。日本の映画界が衰退し、ハリウッドも衰退する。その中で「習い症」をいかに突破するのか。原理原則を考えろというのは元に戻れという意味ではなく、初心を忘れず、いかに新しいものに挑戦するか、それが課題であると言います。

- ツールを道具として

最後に富野氏が話したのはツールの話です。「我々はツールを使いこなすことに振り回され、本来的なものに迫られていなかったのではないか」ということです。例えばコンピューターグラフィックスの世界。富野氏は「ついにCGも理工学系の仕事からデザイナーの仕事になっちゃったんだよね」という東大の先生の発言を引用し、それはつまり、ツールを使うのに特別なスキルが要求され、それを使いこなして、どのようなデザインをする、という世界はようやく開けてきたに過ぎないのではないかということです。それは映画界の巨人も同様で「ピクサーも理工系の連中がやってきた作画を踏襲しているようにしか思えない」と指摘、ゲームも同様だとしました。

富野氏はこれを戦艦大和に例え、「作ったはいいが、それをどう使うは考えてなかった。建造計画が出たときには、大きな戦艦は必要ないという戦術になってしまったのに当時で20兆円くらいのお金をつぎ込んで作ってしまった。それは現代にも同じことが言えるのではないか」と話します。CGツールやプログラムを使うことだけに囚われ、10年後にも通用できるくらいのコンテンツを作るという初心を忘れてしまったのではないか。それが出来ていればとっくに『テトリス』を超えるものができていたはずだ、と。その意味で、複雑な道具は怖く、習得することに囚われてしまいます。ここからどう突破するかは「皆さんが考えられるはず」と話してくれました。

厳しい言葉を織り交ぜながらも、ゲーム業界に対する暖かい目を向けた富野氏。大きな拍手で送られました。

【CEDEC 2009】iPhoneで精力的にゲームをリリース・・・ゼペット宮川氏の語る「独力セルフプロデュースの可能性

http://www.inside-games.jp/article/2009/09/08/37531.html

今年のCEDECで特徴的だったのが、参加者のiPhone所有率の高さです。

「セルフプロデュース 独力開発、独力セルフプロデュースの可能性」の講演者、ゼペットの宮川義之さんも、iPhoneに魅力を感じてスピンアウトし、ベンチャーを立ち上げて参入した一人。会場では『iNinja』『iYamato』にまつわる体験談や、新作『iCar Shoot』の発表も行われました。

もともとスクウェア・エニックスのプログラマーとして『聖剣伝説2』『ファイナルファンタジーXI』などの開発に携わってきた宮川さん。iPhoneのムーブメントに押されるように独立、起業したのは昨年の12月でした。

第1作の手裏剣アクション『iNinja』はゲームカテゴリで2位を獲得。フィールドシステムと共同開発した『蛍』はライフスタイルカテゴリで1位を獲得するなど、高く評価されています。『iYamato』は有料版が約2万本、無料版もあわせると10万本のダウンロードを達成しました。しかし、残念ながら非常に参入障壁が低く、競争も激しいため、思ったほどには儲かっていないと、頭をかいていました。

ともあれ、まずはiMacを購入し、Apple iPhone Developer Programに参加して、アプリ開発の勉強を始めた宮川さん。第一印象は「ゲームハードに比べて、ドキュメントが非常に多かった」ことでした。「洗練されたライブラリがたくさんあるので、快適なアプリが作れるが、そのぶん勉強量が多かった」とのこと。まずはフリック操作を使った「おはじき」アプリを作成し、そこから『iNinja』へと進んでいきました。

ちなみに『iNinja』ではゲームエンジンに「Cocos2d」を採用しているそうです。宮川さん曰く、これは「サンプルをベースに年賀状を作るようなもの」だとか。Cocos2dではソースも公開されており、ゼロから作るよりも不都合に感じる部分は自分で直して、コミュニティに還元する方が早いとのことでした。なおライセンスはBSDベースで、ソースコードの公開義務がないが、Donation(寄付)の話がコミュニティでは盛んとのこと。オンラインランキング機能もあり、定番エンジンの一つで、お勧めとのことでした。

しかし、完成した『iNinja』の配信を開始したところ、いきなり国内ランキングで90位と低迷し、すぐい98位に落ちてしまいます。遅まきながらプロモーションの重要性について考え始めた宮川さんは、他の人気アプリを研究した結果、どれもムービーを効果的に使っていることに気づきました。そこで向かった先はアップルストアの無料ワークショップ。予約が殺到する中、なんとか潜り込み、動画編集ツール「Final Cut Pro」の使い方を学習。知人の役者サンに手伝ってもらい、紹介ムービーを作成しました。

ところがムービーをアップしたものの、あまり流れは変わりませんでした。自分なりに考えていたセオリーをやり尽くしたつもりだったので、頭を抱えたと言います。

ここで宮川さんはふと、iTunesの説明文章がそっけなさすぎるのでは・・・と考え、より詳細な内容に書き換えました。またトップのスクリーンショットをゲーム画面から、萌え風のタイトル画面に変更しました。こうした細かい修正を続けた結果、次第にダウンロード数が増え、ユーザーレビューが掲載され始めました。そこからムービーが再生されるようになり、さらにダウンロード数が増え・・・と好循環が始まり、最終的にランキング2位を獲得。有料版も1万本ダウンロードを達成しました。しかし開発には3ヶ月がかかっており、うま味がなかったのも事実でした。

実は『iNinja』は全30ステージあり、セーブ機能や対戦機能も盛り込むなど、かなりのボリュームとなっています。しかし、こうした要素が本当に必要だったのか、後になって疑問に思えたそうです。同じくらいの売り上げなら2週間で作りたいとも続けます。そこで次回作では、「2週間限定で作れるもの」で、iPhoneの主要ユーザーである30代後半の男性を狙い撃ちする企画が立てられました。それが第2段『iYamato』でしたが、実はプロトタイプでは戦艦大和は登場しませんでした。単に高射砲で敵機を撃ち落とすゲームだったのです。

これが戦艦大和になったのは、Twitterで『iNinja』をプレイしたユーザーからメッセージをもらったことがきっかけ。たまたまグラフィッカーだったことから方針が変わり、戦艦大和で敵機を撃墜するゲームになったのでした。このように小回りがききやすいのが、少人数開発の長所だと宮川さんは語ります。2週間という短期間でプロジェクトを終わらせるためには、トラブルの発生要因を減らすことが重要で、そのためには開発スタッフの総数を減らすことが重要。リセットして方向転換をするのも容易というわけです。

もっとも、プロモーションが重要なことは前作で証明済みです。そこで宮川さんは、6月にアメリカで開催されたWorldwide Developers Conference 2009へと向かいました。そこでプレイアブルデモを起動したiPhoneを首から提げ、プレスを含めたパーティの参加者に遊んでもらったのです。さらにMac Bookを会場に持ち込み、彼らが遊ぶ姿を肩越しに観察して、遊びにくい点をその場で改善していきました。こうした努力の結果、アプリのリリース時に全世界のウェブメディアで『iYamato』が取り上げられ、効果的なスタートを切ることができました。

そんな宮川さんの最新作が、スーパーカー消しゴムを飛ばしをモチーフにした、新感覚のレースゲーム『iCarShoot』です(ティザームービー)。iPhoneのカメラで撮った写真をテクスチャにして車体に貼り付け、オリジナルカーも作れます。対戦レースで相手の車を奪えるなどの要素も盛り込みました。さらにリリース後は、車やコースなどの追加コンテンツを配信するサービスも予定しているとのこと。なお本作は音楽アプリ『NEWTONICA』をリリースしたRoute24の西健一さんとの共同開発で、ゲームエンジンには「Unity」が使われています。

宮川さんはゲーム開発について、「以前は資金力ありきで、数多くの人を雇えるか否かが、ゲーム開発の決め手だった。しかしiPhoneアプリではアイディアが重要で、それを人に伝えられるかの方が重要だ」と語りました。ただし、iPhoneアプリのディベロッパーの多くはベンチャーなので信用がありません。そのためにもアイディアと、納得のいく計画が重要だと言います。ギャランティの分配なども最初にきちんと決めておくことが重要だと指摘しました。

最後に宮川さんは、iPhoneアプリの開発に必要な手順を語りました。まずアイディアを思いついたら、Macを購入し、Apple iPhone Developer Programに登録して、ツールの使い方はアップルストアの無料ワークショップで学習する。必要な情報はインターネットで検索する。そしてゲームを作ったら、動画共有サイトなどでプロモーションをする。その結果、なにかしら共感を得てくれる人が集まる。それを元手に広げていく・・・というサイクルです。日本には優秀でエネルギーを持った人がたくさん存在し、環境が充実しているので、やる気があればすぐにできる。一緒にiPhoneアプリを盛り上げていきましょう、と呼びかけて、講演を締めくくりました。

【CEDEC 2009】入力デバイスの革新~タッチインターフェイスの未来

http://www.inside-games.jp/article/2009/09/08/37555.html

タッチインターフェースの先には、何があるのでしょうか?

DSが尖兵となり、Wiiで本格的に開拓された入力デバイスの革新。しかしアカデミズムの世界では、現状に留まることなく、常に最先端の技術研究が行われています。

CEDECラボ「インタラクション技術の最前線-タッチインターフェースとその先-」では、独立行政法人科学技術振興機構の福地健太郎さんが、タッチインターフェース分野における最新の研究動向を紹介しました。

1975年生まれの「ファミッ子」にもかかわらず、「マイコンBASICマガジン」の影響でパソコンとアーケードゲームにハマったという福地さん。心のゲームは業務用の「ゲイングランド」や「TEHKAN World Cup」というほどで、そのゲーマーっぷりは推して知るべしです。しかし、ひょんなことから更正(?)し、研究者の道を歩み始めました。これまで、ビデオカメラの映像にさまざまな映像処理をリアルタイムでかけられる「EffecTV」をはじめ、さまざまな研究にかかわってきました。

そんな福地さんは「入出力はゲームの重要な要素だが、出力側の進化が飽和している一方で、入力側は、まだまだ余裕がある」と語ります。たとえば全身の動きを取り込むだけでも、さまざまな可能性があるというわけです。E3でも任天堂、SCE、マイクロソフトが相次いで新型インターフェースを発表し、一気に注目を集めています。

はじめに福地さんは、入力技術のホットトピックとして、生体センサ・ビジョン入力・タッチインターフェースという3つの潮流を上げました。生体センサは「Wiiバイタリティ・センサー」が注目されていますが、健康分野以外でも、心拍数や脳波計測などの感情計測系が注目を集めています。ビジョン入力は「電脳コイル」に代表される拡張現実ブームや、プロジェクト・ナタル、プレイステーション・モーション・コントローラーなどで、さらなる加速が予測されるものの、現実感の欠如がネックだと指摘しました。

ではタッチインターフェースの分野はどうでしょうか? 福地さんはDSやiPhoneのヒットで世界的なブームとなり、大型化と低価格化が進んだと指摘。最新の研究動向として▽HoloWall▽iGesturePad▽DiamondTouch▽SmartSkin▽FTIR方式▽Microsoft Surface▽UnMousePad、という7つの技術を紹介しました。

■HoloWall、Microsoft Surface

http://www.sonycsl.co.jp/person/rekimoto/holowall/

http://www.microsoft.com/surface/

壁型のコンピュータディスプレイ&タッチインターフェースです。赤外線の透過力を応用したリアカメラ・リアプロジェクション方式で、スクリーン面に近接した指をカメラで補足します。特定のポイントだけでなく、手や指、腕、体の形状も認識できます。同じコンセプトの製品がMicrosoft Surfaceで、商業施設向けに販売されています。

■iGesturePad(http://www.fingerworks.com/ )

)

FingerWorks社の2002年の製品で、静電容量方式でマルチタップが検出できるトラックパッド。後にアップルに会社ごと買収され、iPhoneに応用された。

■DiamondTouch(http://www.circletwelve.com/products/diamondtouch.html )

)

三菱研究所が開発したテーブル型デバイスで、椅子に電極がある点が特徴です。テーブルの表面から流れる信号を体表面を経由して受信し、天井カメラによる画像解析と組み合わせて使用されます。「誰が」「どこに」触ったか識別できる数少ない例で、「ウォークラフト3」によるデモも行われました。(http://www.youtube.com/watch?v=5O1bTNbbWk4 )

)

■FTIR方式(http://cs.nyu.edu/~jhan/ftirsense/ )

)

ジェフ・ハンさんが2006年に発表し、センセーションを巻き起こした技術です。アクリル板の横から赤外線を投射し、指で触った箇所を検出できる仕組みです。設置コストが安価ですが、リアプロジェクション方式のため、それなりの設置面積が必要です。また赤外線による外乱光に弱い特徴もあります。

■UnMousePad

iPhoneなどの静電容量式ではなく、感圧抵抗素子を格子状に並べる方式です。触ったか否かだけでなく、どれくらいの力で押し込んだかといった、圧力感知もできる点が特徴です。印刷で作れて、さまざまな形状に対応でき、安価なメリットもあります。透明電極でディスプレイに載せることも可能です。

ただし福地さんは、これらのタッチスクリーン技術に対して「指先のタッチだけではマウスやボタン操作と同じで、マルチタッチ対応にしても、たいして新しいインタラクションは生まれない」と疑問を投げかけました。その上で「SmartSkin」「ShapeTouch」「Photoelastic Touch」という技術を紹介しました。

■SmartSkin(http://www.sonycsl.co.jp/person/rekimoto/smartskin/ )

)

Sonyコンピュータサイエンス研究所の暦本純一氏が開発した、人体形状センサを利用した入力技術です。画面上に手を近づけると、そこを中心に凸凹のポテンシャル面を作ることができ、画面上の対象物を一斉に移動させられまする。この技術を用いた福地さんの研究はこちらに紹介されています(http://megaui.net/fukuchi/research/smartskin/index.html )。

)。

■ShapeTouch(http://www.youtube.com/watch?v=XfmBtdOxOlM )

)

オプティカルフローを用いて手の動きを追跡し、得られたベクトルフィールドをそのまま物理エンジンに適用できる点が特徴です。福地さんらは、この技術を用いて「おはじきインターフェース」(http://ci.nii.ac.jp/naid/110004849439/ )や、指の開閉操作だけで弾を発射する「Pac-Pac」といった作品を制作しました。おはじきインターフェースでは、高速度カメラで指の高速移動を追跡し、弾く強さを指の速度から推定しています。Pac-Pacでは位置と向きの自動計測が可能になり、両手プレイや多人数同時プレイにも対応しました。

)や、指の開閉操作だけで弾を発射する「Pac-Pac」といった作品を制作しました。おはじきインターフェースでは、高速度カメラで指の高速移動を追跡し、弾く強さを指の速度から推定しています。Pac-Pacでは位置と向きの自動計測が可能になり、両手プレイや多人数同時プレイにも対応しました。

■Photoelastic Touch(http://www.vogue.is.uec.ac.jp/PET/ )

)

福池さんらが現在取り組んでいる研究です。ゲル状物質の偏光および光弾性効果を利用しており、ディスプレイ上のカメラから押された部位を観測して、力の量や方向が計測できます。これによりゲルの形状変化に応じて、CGをリアルタイムに変化させるなど、弾力を用いたインタラクションが可能になりました。ただし視差により画像がゆがむ、指紋などで汚れる、素材が脆い、といった欠点も残されています。

最後に福地さんは、タッチインターフェースは、ディスプレイを「ちょっとだけはみ出たところ」がおもしろい、と語りました。さらに全身の動きの検知は、まだまだ見逃されていること。そして入力だけでなく、立体視ディスプレイなどで、出力方式の進化とも組み合わせて考えていくとおもしろい、とまとめました。

【CEDEC 2009】オンラインゲーム運営のお仕事 オンラインゲーム運営ビジネスについて~ISAOが紹介

http://www.inside-games.jp/article/2009/09/08/37529.html

オンラインゲームの運営というのはどういった仕事なのでしょうか。学生を対象とした業界研究フェア「ゲームのお仕事」では、株式会社ISAOのサービスオペレーション本部カスタマー・ソリューショングループ スーパーバイザーである高村 弓氏が講演を行いました。

ISAOでは2003年1月よりゲームマスター(GM)事業を開始。他の会社からゲームマスター業務を受託してゲーム運営に参画しています。高村氏はオンライン情勢に伴い運営という仕事も変化していると指摘。オンラインゲームの中に登場してサポート業務を行う、いわゆるGM的な業務以外にも運営の仕事が拡大していると述べます。

オンラインゲームは「開発」「販売」「運営」の3セクションに大別でき、それぞれコンテンツの開発、ユーザーを増やすことによるコミュニティの拡大、コミュニティを整備して顧客満足度をアップさせることを担当します。これらの仕事はボーダーレスとなる場合があり、例えば海外で開発されたゲームにおいて日本独自のイベントを行う際などは、日本の運営がスクリプトを制作することもあるといいます。

運営の仕事は「カスタマーサポート」「品質管理」「システム運用」「マーケティング」と多岐に渡っています。一般的にGMと認識されるのが「カスタマーサポート」。ゲーム内でサポートを行い、時にイベントを主催するのですが、GMを呼ぶ機能があるゲームも減ってきているといいます。「品質管理」は通常QA部門の仕事ですが、実際にコンテンツに触れている運営スタッフが顧客目線で見ることで新たな発見があります。「システム運用」はトラブルが起こっていないかサーバーを監視するなどの業務。実際にゲームにログインしたり、監視ツールを使ったりと環境は様々であるといいます。サーバートラブルの際は再起動の必要がありますが、再起動の権限が開発サイドにある場合やある程度の再起動はGMに任されている場合など、こちらもケースバイケース。「マーケティング」においてGMには直接顧客(ユーザー)と関わっている強みがあります。ただ、声の大きな一部のコアユーザーの意見に偏ることなく、ユーザー全体の意見をバランス良く見ることが大事とされています。高村氏はGMの仕事を「ネットワークの専門家でも、マーケティングの専門家でも、デバッガーでもない」と表現。これらの知識を満遍なく身につけ、運営ならではの視点を持つことが必要であるとの見解を明らかにしました。

運営の仕事は正式サービスの前から始まっています。利用規約や対応方針(ユーザーからの訴えに対処するスタンス)を決めることも運営の業務。特に対応方針の決定は重要で、アイテムの消失などのトラブルに対応するためにどこまでログを取るかなどの決定にも参画するといいます。βテスト(正式サービス開始前のテストプレイ)の時期はユーザーの要望を取りまとめたり課金システムのチェックを行い、正式サービス後はイベントの実施やアップデート計画を決定します。「常に新要素があるのが理想」(高村氏)ではあるものの、海外産のゲームでは開発チームが既に解散しており理想通りのアップデートが不可能な場合もあるとのこと。

運営スタッフに必要とされるスキルは「対人対応力」「情報処理能力」「問題解決力」の3つ。多くの部署と連携を取り、日常的な業務をこなしつつユーザー動向を整理したり開発状況を把握し、ユーザーと会社の両方の状態を把握し最適な解決策を考案・実行することが求められます。

オンラインゲームにおいて不満があると声を上げるのは少数派であり、サイレントマジョリティは不満があっても黙ってフェードアウトしていくといいます。普段からユーザーとふれ合っているだけに、運営の「お客さんはこう思っているので、このように改良すべき」という台詞は開発に対して強い力を持っているそうです。ここで運営スタッフが偏向していれば、偏った意見によってゲームが調整されていくという危機的な状況が訪れます。そのため、運営スタッフには「このゲームが大好き!」というより「バランス良くものを考えることができるか」が重要であるとするのが高村氏の意見。開発は多少尖った人格であった方が面白いが、運営スタッフにはコミュニケーションや調整の能力が必要であり「ゲームを遊んでお金が貰える」仕事ではないと警告します。

家庭用ゲームでもオンライン要素が導入されている現在、運営という仕事はこれまでにも増して重要になっている、との見解を明らかにしました。

【CEDEC 2009】「ノスタルジックなゲームの現代的パッケージング手法~『ゲームセンターCX 有野の挑戦状』の開発事例~」

http://www.inside-games.jp/article/2009/09/09/37557.html

「ノスタルジックなゲームの現代的パッケージング手法~『ゲームセンターCX 有野の挑戦状』の開発事例~」では、同ゲームを開発したインディーズゼロの鈴井匡伸氏が開発手法を紹介しました。

鈴井氏は1973年生まれ。中学生の頃に渡米し、英語が出来ないながらも「ニンテンドー」が通じる事に感銘を受け、その後、電通ゲームセミナーに参加、バンダイに入社した後、ゲームセミナー当時の仲間とインディーズゼロを設立し独立しました。インディーズゼロでは「新しい定番」を目指して、広がりのあるソフト作りを掲げ、『千年家族』『エレクトロプランクトン』『しゃべる!DSお料理ナビ』『DS美文字トレーニング』など携帯ゲーム機を中心に展開してきました。

『ゲームセンターCX』では、バンダイナムコから打診を受け、多くの人に愛されるゲーム番組のゲーム化という難しいテーマを背負うことになります。「ゲームセンターCX」は、有野課長こと、よいこの有野氏がファミコンゲームに挑戦する物語を描いた"有野の挑戦状"が人気のゲーム番組で、それをゲーム化するに当たってインディーズゼロでは、「80年代のゲームシーンの再現」をテーマに掲げたそうです。友達とゲームを楽しんだ80年代、それをDSで再現するのがゴールです。

まずは80年代のゲームシーンで思い出される「あったあった」を羅列していったそうです。その中から、取捨選択を行い、下画面は「友達の部屋を中心にして80年代のゲームシーンを構築」、上画面は「レトロゲームに架空の80年代のリアリティを与える」という、それぞれに別の意味合いを持たせた、「ゲームinゲーム」というパッケージングに基づき、ゲームが構築されていきました。ここで気をつけたのは「思い出は美化されている」ということで、当時の理不尽なゲームを完全再現しても面白いものになるとは限らないので、80年代の共通の体験を美化する形でゲームに取り入れていったそうです。

ゲームは「ありの少年の部屋」を中心に構成されます。ここでプレイヤーは、ありの少年と会話をしながら、ゲームに挑戦していくわけですが、そのゲームソフトの形状や取扱説明書のアイコンといった細部まで凝った作りになっていて、鈴井氏は「こういうアイコンでも世界観は表現できる」とコメントしていました。部屋には「ゲーム雑誌」もあり、ゲームクリアのサポートや裏技や攻略情報を読むことができます。「雑誌はミニゲームのバランスを調整する意味もある。ちょっと理不尽な兆清になっていても80年代を意識したと言えば問題ない(笑)」と冗談めかして説明していました。

登場するゲームは、80年代のゲームテイストを現代的にアレンジしたもので、それぞれのジャンルで本質的な楽しさを抽出、それに肉付けしていくという方法をとりました。ゲームは架空の年表に基づいてリリースされていき、『ハグルマン』が出たら次に『2』が出たり、『ラリーキング』の後に『ラリーキングSP』が出るといった、続編が出る構造にもなっていて、もちろんゲーム性も時代を考慮に入れたレベルアップがされています。コンパクトとはいえオープニングからエンディングまで作り込まれています。

開発の際にはデバッグが大変だったそうで、80年代テイストだと思っていれたものが、デバッグの担当者が20代だったりすると、バグだと報告されてしまうといったこともあったそうです。また、80年代的な理不尽な難易度や設定に苦情が来ることもあったそうです。

鈴井氏は単に80年代テイストの新作ゲーム集であれば、ここまで面白いものにはならなかっただろうと回想し、説得力ある遊びの流れがユーザーの満足度を押し上げたと振り返りました。そしてパッケージングとは全体の遊びの流れであり、コアな遊びの要素を作り上げるのとパッケージング構造を決めることは、同じくらい重要な事なのではないかと講演を締めくくりました。『ゲームセンターCX 有野の挑戦状』では、面白いレトロゲームを作るのは重要なことですが、いかにしてありの少年を絡ませながら、当時を思い出し楽しみながらゲームに挑戦するという形をどう作るかがポイントになる、ということです。ミニゲーム集的なゲームは多数ありますが、鈴井氏の主張は大いに参考になるものではないでしょうか。

ゲーム開発者よ! 著を起こそう・・・「小野憲史のゲーム評評」第9回

http://www.inside-games.jp/article/2009/09/12/37635.html

9月1日から3日間、横浜パシフィコで開催されたCEDECが、ようやく終了しました。「新生CEDEC」の名の通り、今年は質・量ともにスケールアップして、参加者の一人として、たいへん驚かされました。関係者の皆様おつかれさまでした。

ちなみに、CEDEC以上に驚かされたのが、新設となった「『ゲームのお仕事』業界研究フェア」。学生版CEDECという位置づけで、とおり一遍のお仕事紹介かと思いきや、プロが聞いても参考になるものばかり。CEDECと違って入場無料というのも良かったですね。経済産業省の支援で実現したとのことで、国も珍しく効果的なお金の使い方をしたのではなかろうか。政権交代とはいえ、ぜひ来年も続けていただきたいところです。

内容については、もろもろありますが、印象的だったのが「CEDECアワード」の「著述賞」の新設。そして第一回目の受賞者が、セガの現役プログラマー平山尚さんと、故・石田晴久さんのダブル受賞です。ゲームプログラムの過去と現在が、一つに繋がった瞬間でした。

さらに会場ではコーエーテクモホールディングスの松原健二社長が、自ら監訳された書籍「『ヒットする』のゲームデザイン」(オライリージャパン刊)のサイン会を行いました。大手パブリッシャーの社長自ら、このようなパフォーマンスを行ったのは、日本のゲーム史で初めてのことです。それだけ、優れた技術書を日本でも数多く出版して欲しいという、松原社長の強い思いが込められていたように感じます。

ただ、ゲーム技術書の出版は、日本では結構大変です。海外と異なり、市場が日本語圏に限られるため、大きな部数が見込めないのが一点。そして第二点目に、画面写真などの引用が、かなり面倒くさいんですよ。

そのためソースコードが重要なプログラミング関連以外、たとえばゲームデザイン関連で、広がりが出にくく、体系化も進みにくい。これは「ニンテンドーDSが売れる理由」(秀和システム刊)を共同著作で出版した際も、強く感じたことでした。文字で説明するより、画面写真が一枚ある方が、ずっとわかりやすいことって、たくさんあるんです。

もっとも、図版の引用と許諾は海外でも同じで、より厳格な部分もあります。これは「Better Game Characters by Design」「GAME USABILITY」(MORGAN KAUFMANN)という、アメリカで出版された二冊の書籍に寄稿した際に感じたことでした。とはいえ、総じて海外の充実ぶりはすばらしく、誌面もきらびやかで、うらやましい限りです。

しかも、これから電子出版の拡大が見込まれます。僕はこうした技術書こそ、かさばらずに持ち歩け、キーワード検索ができ、低コストで必要な人に直接配信できるため、PDFなどでの出版が適していると思っています。その際に図版の引用と許諾を、どのように行えば、みながハッピーになれるのか。出版業界に加えて、ぜひCESA内部でも、こうした議論を進めていただければと思います。

新規

新規 編集

編集 添付

添付 一覧

一覧 最終更新

最終更新 差分

差分 バックアップ

バックアップ 凍結

凍結 複製

複製 名前変更

名前変更 ヘルプ

ヘルプ