- 「CEDEC 2010」各セッションの内容が続々決定 ― DeNA南場氏、テレコムアニメ大塚氏、ポケモン石原氏などが登壇

- CEDEC 2010、「CEDEC AWARDS 2010」特別賞に中村雅哉氏、著述賞にBDと川西裕幸氏

- アイ・ジー・エム、新規テクノロジー代理店契約とCEDEC 2010における大規模展示を発表

- 【CEDEC2010】ゲーム開発者への道は「作る事」以外ない・・・IGDA新代表が学生に

- 【CEDEC 2010】ゲームブームの山と谷、ソーシャルゲーム成長の原動力とは?~メディアクリエイト代表が語る今後のゲームビジネス

- 【CEDEC 2010】札幌も大阪もゲームのハリウッドに!? 東京だけが日本じゃない

- 【CEDEC 2010】バーチャルペットと画像認識 ― 「画像認識技術とゲーム・インターフェイス」

- 【CEDEC 2010】独立系デベロッパーが語る元気がある会社の秘密

- 【CEDEC 2010】ファイナンス&マネージメント みずほキャピタル逸見圭朗氏による「続・ゲーム企業の資金調達」

- 【CEDEC 2010】大手8社が考える「これからのゲームサウンドとは?」

- 【CEDEC 2010】多くの開発者を育てたベーマガに拍手!CEDEC AWARDS発表授与式

- 【CEDEC 2010】良い立体視を作るコツとは?そのお作法を紹介

- 【CEDEC 2010】チューニングからユーザーサポートまで~ワンストップサービスを目指すポールトゥウィン

- 【CEDEC 2010】国際分業で日本のクリエイティブと生産性を向上させたい・・・上海拠点のVirtuos

- 【CEDEC 2010】内と外の視点から日本を語る 現役の海外国籍スタッフによるパネルディスカッション

- 【CEDEC 2010】ゲーム開発を民主化する「Unity」日本市場にも注目

- 【CEDEC 2010】学習ゲームは効果があるのか? ベネッセとゲームニクスの取り組み

- 【CEDEC 2010】「2200年の人類に何を残すか」MIT石井教授が語る"未来の創造"~基調講演

- 【CEDEC 2010】3Dゲームも容易に実現できるCryEngine 3

- 【CEDEC 2010】最強の囲碁AI求む・・・「超速碁九路盤囲碁AI対決」

- 【ゲームニュース一週間】CEDEC2010 日本ゲーム界の現状確認と決意表明

- 【CEDEC 2010】3D立体視分野にも積極展開・・・Scalefrom社CEOに聞く

- 【CEDEC 2010】外国人が語る欧州言語向けローカライズの実情

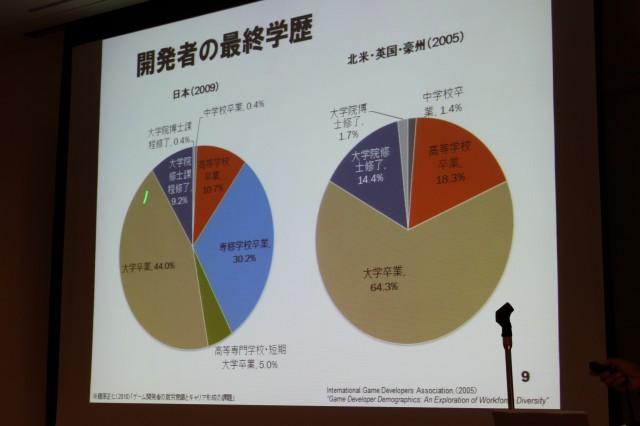

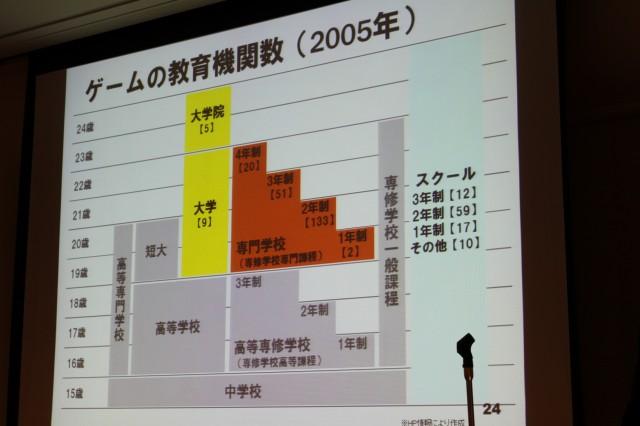

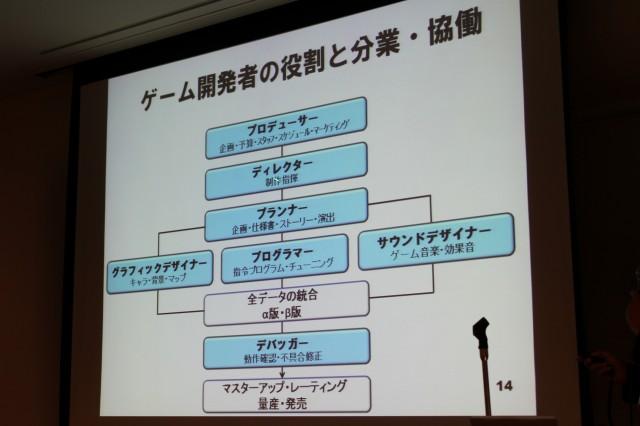

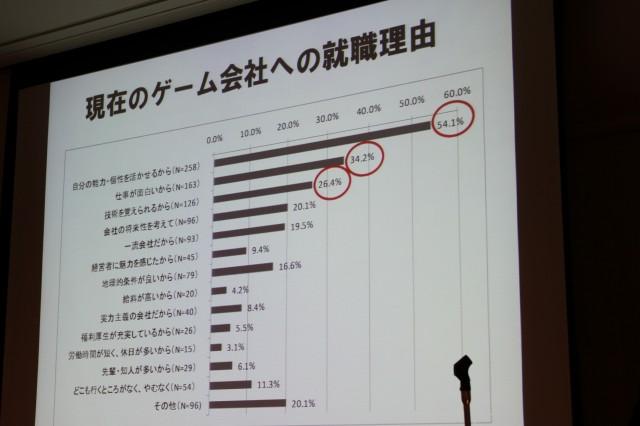

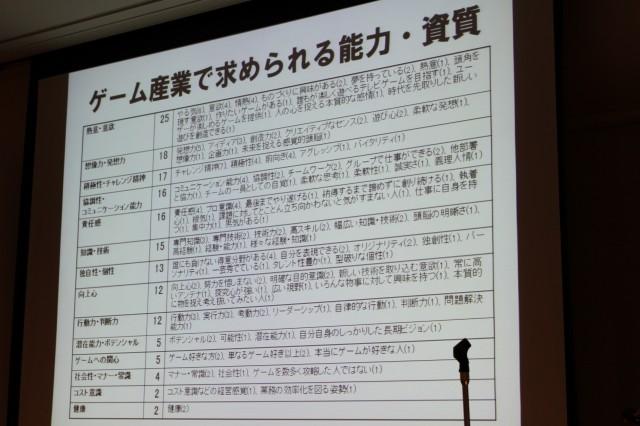

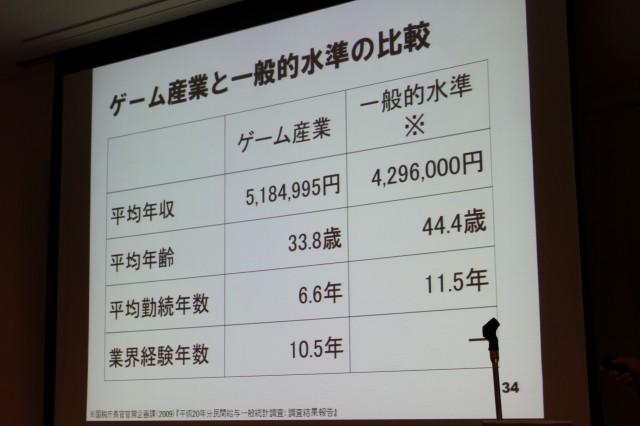

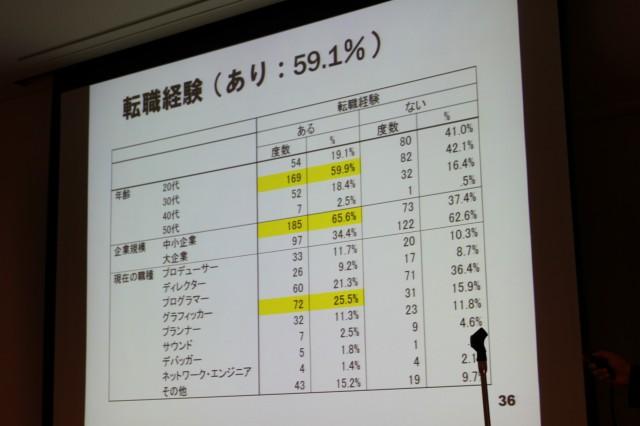

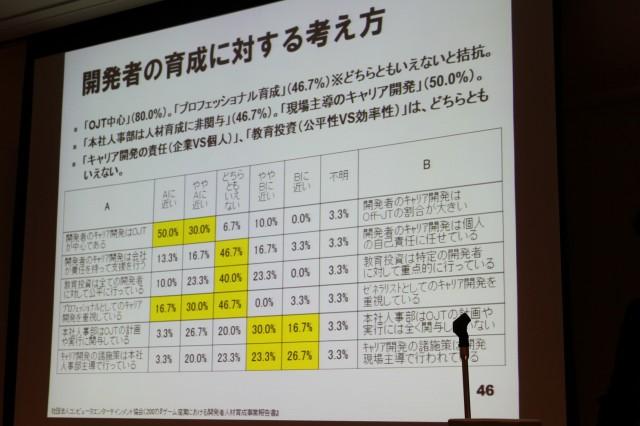

- 【CEDEC 2010】調査データで浮き彫りにするゲーム開発者の年収、キャリア、学歴

- 【CEDEC 2010】日本で働く外国人ゲーム開発者が思う事、大激論

- 【CEDEC 2010】ゲームを「作りたい人」、から「作った人」になるためは・・・

- 【CEDEC 2010】開発基盤システムはどこへ向かう。サイバーコネクトツー、15年目のポストモーテム

- 【CEATEC 2010】実空間と仮想空間をつなげる「Mobile AR技術 Ver.2」

- 【CEATEC 2010】NTTドコモ、メールだけでなく“心”も伝える技術

- 【CEATEC 2010】NTTドコモブースで、触る3D技術など体験

- 【CEATEC 2010】ヘッドマウントディスプレイで、きめ細かくなったAR体験を

- 【CEATEC 2010】PCと連携して進化した「Mobile AR」

- 【CEATEC 2010】ワイヤレス電力供給を支える技術に注目

「CEDEC 2010」各セッションの内容が続々決定 ― DeNA南場氏、テレコムアニメ大塚氏、ポケモン石原氏などが登壇

http://www.inside-games.jp/article/2010/08/18/43813.html

日本最大のゲーム開発者向けカンファレンス「CEDEC 2010」(CESAデベロッパーズカンファレンス2010)が8月31日(火)~9月2日(木)に、パシフィコ横浜で開催されます。

「CEDEC 2010」は、社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)主催、日経BP社共催によるカンファレンスです。本日、オープニングスピーチにCESA和田洋一会長、基調講演には、CEDECフェロー松原健二氏(コーエーテクモホールディングス 代表取締役社長)、作家 瀬名秀明氏、マサチューセッツ工科大学 教授 石井裕氏が登壇することが発表されました。

また、特別招待セッションには、ディー・エヌ・エー 代表取締役社長兼CEO南場智子氏による「ゲームプラットフォームの未来」、テレコム・アニメーションフィルム 顧問 大塚康生氏とゲームデザイナー 上田文人氏による対談「もっと上手くなりたい!動かす力」、ポケモン代表取締役社長・CEO 石原恒和氏とスクウェア・エニックス プロデューサー 市村龍太郎氏他によるパネルディスカッション「人を楽しませるプロデュース」が決定したとのことです。

さらに、協賛企業による協賛セッションも実施されるとのこと。グリー(9月1日)と、ソニー・コンピュータエンタテインメント(9月2日)が、ゲーム開発者・制作者に向けてプレゼンテーションを行うとのことです。

CEDEC 2010、「CEDEC AWARDS 2010」特別賞に中村雅哉氏、著述賞にBDと川西裕幸氏

http://www.inside-games.jp/article/2010/08/25/43922.html

日本最大のゲーム開発者向けカンファレンス「CEDEC 2010」では、「CEDEC AWARDS 2010」の特別賞をバンダイナムコゲームスナムコ 名誉相談役・中村雅哉氏に、著述賞をボーンデジタルおよび川西裕幸氏(マイクロソフト)に贈呈することを決定しました。

「CEDEC AWARDS」は2008年より実施されている表彰制度で、ゲーム制作に用いられている技術にフォーカスし、技術面からの開発者の功績を称え表彰することで、ゲーム開発技術の普及・啓蒙と産業の発展を目的としたものです。特別賞と著述賞以外の5部門(プログラミング・開発環境部門、ビジュアル・アーツ部門、ゲームデザイン部門、サウンド部門、ネットワーク部門)は、CEDEC 2010会期中の9月1日(水)に受賞者が発表され、表彰式がCEDECにて行われます。

選考理由ですが、中村雅哉氏については、日本のゲーム業界における、始祖のひとつであるナムコ社の創立、数々のヒットゲームを通じてゲームを楽しむ人々の広がりをもたらしたこと、また、多くの優れた開発者の育成などに多大な貢献をしたことが評価されました。

ボーンデジタルおよび川西裕幸氏については「Game Programming Gemsシリーズ」日本語版他多数の出版により、ゲーム業界のみならず日本のソフトウェア産業全体に多大なる貢献をもたらしたことが評価されました。

「CEDEC 2010」は社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)主催、日経BP社共催により、8月31日(火)~9月2日(木)に、パシフィコ横浜(横浜市西区みなとみらい)で開催される予定です。

アイ・ジー・エム、新規テクノロジー代理店契約とCEDEC 2010における大規模展示を発表

http://www.inside-games.jp/article/2010/08/30/44014.html

日本のゲーム業界への海外ゲームテクノロジーの販売・サポートを行うIGM K.K.(アイ・ジー・エム)は、新たに4社と代理店契約したこと、CEDEC 2010において大規模な展示を行うことを発表しました。

同社の新たなパートナーは、ゲーム向けの高度なAI(人工知能)ソリューションを提供する「エキサイトメント社」(xaitment GmbH)、優れたビジュアルエフェクトシステムの「Fxスタジオ」(FxStudio)、ベトナムを拠点とする一流アートアウトソーシング会社の「グラスエッグデジタルメディア」(Glass Egg Digital Media)、オンラインゲームおよびバーチャルワールド向けに卓越した3Dボイスチャットシステムを提供する「ヴィボックス社」(Vivox)の4社です。

また、CEDECにおいて各社の大規模な展示を実施。「ビッグワールド」(BigWorld)によるブラウザをベースとしたソリューションの販売開始、小規模なデベロッパーでもテクノロジーの利用が可能になる「エマージェントゲームテクノロジーズ」(Emergent Game Technologies)によるプロトタイプおよびカジュアルゲームの新たなライセンスモデル、「アンブラソフトウェア」(Umbra Software)によるUnity 3D互換のオクルージョン・カリング・ソリューション、「エキサイトメント」によるAI技術の日本デビューなども展示される予定です。

さらに、アニメーションエンジンを提供するトップ企業の「ナチュラルモーション社」(NaturalMotion Ltd)からは、CTOのサイモン・マック氏が「ライブモーションコントローラとキャラクターアニメーションの統合」と題する講演(8月31日火曜日の11:20~12:20、ルーム311にて)を行います。

この講演は、マイクロソフト社のKinectやソニーのPlayStation Moveなど、新しいタイプのモーションコントローラ向けのゲーム開発にともなういくつかの問題解決に役立つことを目的としたものとのことです。

また「エマージェントゲームテクノロジーズ社」のモハンマド・ムサ氏が「プロトタイピングがもたらす大きな効果とは?コンセプトからパブリッシュまでを“超光速”(LightSpeed)で」と題する講義(8月31日火曜日13:30~14:30、ルーム311にて)を実施。この講義では、フル開発にきわめて重要な資金の確保を含め、ゲーム開発の全過程における迅速なプロトタイピングの有効性に焦点を当てたものとのことです。

【CEDEC2010】ゲーム開発者への道は「作る事」以外ない・・・IGDA新代表が学生に

CEDECの併催イベントとして昨年に引き続き開催されている「ゲームのお仕事 業界研究フェア2010」。こちらは参加無料で学生向けのセッションに参加できるほか、CEDECの一部のプログラムに参加することができます。

そのオープニングとして登壇したのは国際ゲーム開発者協会日本(IGDA日本)代表の新清士氏。「世界のゲーム産業の変化をキーワードから理解する」と題した講演を行いました。新氏は元々はゲーム開発者として従事した後、ゲームジャーナリストとして活躍する一方、IGDA日本の代表として開発者コミュニティの発展に尽力してきました。

「ただの消費者に終わらず、クリエイターになるためには、一にも二にも作ること」これが新氏から学生に向けたメッセージです。が、その前に新氏はゲーム業界を取り巻く様々なキーワードを挙げながら現状を概観します。

■転換期にあるゲーム業界

ゲーム業界は世界的に大きな転換期に入っています。新氏は「ディスクを売るという販売モデルが崩れている」と指摘し、開発コストの高騰で今まで儲かっていたパッケージが儲からなくなり、既存のゲーム会社は世界中でリストラが進んでいるとしました。現に昨年は一年間で1万5000人が職を失い、約30のスタジオが閉鎖されたそうです。国内でもバンダイナムコやスクウェア・エニックスがリストラを実施しています。「これまでの人の雇用も厳しいところで、新卒の皆さんの就職が厳しいのは当然です」と新氏は言います。

では、これまでのゲームのビジネスモデルとはどのようなものでしょうか? 続いては歴史の時間です。(ちなみに会場で手を挙げてもらったところ、約半数が1990年代生まれだったようです)

家庭用ゲーム産業は1984年のファミコン発売によって生み出されました。それまでハードとソフトが一体だったゲーム機で、両社が分離されることにより、ソフトだけを開発するメーカーが多数存在するようになりました。ソフトメーカーは5年に一度発売される新ハードに合わせて、そのハードの枠の中で、最高の技術を競うだけで生存できました。しかしそのモデルは崩れかかっています。

ここで新氏はファミコンの時代がいかに恵まれていたのかということをデータで示します。キーワードは「可処分所得」(所得から食費や住居費を抜いた自由に使えるお金)と「人口」です。

戦後、1960年代以降の高度成長期、日本の家庭の可処分所得は年々増加していきました。1970年に年間の可処分所得は僅か10万円程度だったのが、1984年には34万円に。自由に使えるお金が年々増えていくわけです。こうした状況の中で、子供たちは当時としては高額なゲーム機を買ってもらう事ができたのです。しかし可処分所得の増加は1998年、つまり日本の家庭用ゲーム機がピークを迎えたと時を同じくしてピークを迎え、現在まで減少を続けています。

さらに、人口も大きな要因になります。人口ピラミッドを見ると、1984年当時の子供というのはいわゆる団塊ジュニアと呼ばれる世代で、数が非常に多くなっていました。その後の少子化は現在まで続いています。すなわち、ゲーム業界は年々パイの小さくなる市場で戦いを続けているわけです。(全世代を対象とした任天堂を除く)

■ムーアの法則が導く新しい可能性

といっても、全てが暗いわけではありません。新氏は「ムーアの法則」を紹介します。ムーアの法則とは元インテルのマイケル・ムーアが提唱したもので、半導体の集積密度は18~24ヵ月毎に倍になっていくというものですが、現在では指数関数的に進化することの例えとして使われます。

パソコンやサーバーの性能の向上は新しいサービスを生んできました。インターネットの世界で注目される、mixi、GREE、モバゲータウン、そしてFacebookといったSNSはいずれも5年以内に登場してきたものです。これらは全て手元にデータを持つのではなくクラウド側にデータを持つというクラウドサービスです。そしてそこで遊ぶゲームもクラウド側にゲームやデータがあるというものになっています。敷居の低さが多くのユーザーを引き付け、これまでゲームに親しんでこなかったユーザーを獲得しました。

一方で様々なサービスが登場することで、今度は可処分所得ではなく、可処分時間という概念が問題になってきました。「iモードの発明により、空き時間は空き時間で無くなりました。あらゆるコンテンツが皆さんの24時間を奪おうと躍起になっています。暇な時間が無くなったのです」。ゲーム、インターネット、テレビ、、、あらゆるコンテンツが可処分時間の奪い合いを始めています。

■世界が近くなっていく

近年の潮流として明確なのはインターネットの普及によって世界が狭くなったということです。「世界同時開発として人件費の安いアジアでは中国・ベトナム・インド・フィリピン、東欧ならルーマニアやウクライナにアウトソースする事例も増えている」とのこと。あるiPhoneゲームでは、プログラミングは米国で行い、グラフィックはインドで行ったという例があるそうです。幸か不幸か人件費の高い日本に生まれた我々は世界と戦っていかなければならないのです。

では何をすべきか。

「スポーツ選手は4月生まれが多いと言います。なぜなら、学生時代、早生まれの3月生まれと比べると1年のアドバンテージがあり、優位な立場にあるからです。富めるものはより富める、マタイ効果と呼ばれています。先行する人にはそれだけメリットがあるわけです。それと同じで、皆さんが今から『ファイナルファンタジー』を作ろうとか、第二の宮本茂になろうというのは無理です。彼らは本当にラッキーな時代に行きました。時代の最先端を行って、それに応えるだけの市場がありました」

ここで新氏が提案するのは「新しいもの、変わっていく市場で何ができるか考えること」です。既存の市場では既存のプレイヤーが優位なのは当然です。それを覆すチャンスは市場が移り変わる時にあるのです。そうした時には何も持たない事が優位性になってくるのです。

そうした時に必要なのはプロフェッショナルとしての力です。新氏は「ゲーム業界を志す皆さんはどれだけ作り手としての時間を費やしてきましたか?」と尋ねます。プロとしての水準に近づくまでには1万時間が必要だと言います。「生まれつきの天才はいないことが証明されています。スポーツでも天才と呼ばれる選手は圧倒的に練習量が違います。その蓄積によってしか差は生まれないのです」

「まず作ってみよう」ということです。ゲームプログラマーでも、企画者でも、映像制作でも、PCさえあれば実際に創作活動を行える土壌が整っています(しかも無料で)。創作物はAppStoreで配信してもいいし、ニコニコ動画で流してもいいし、コミケで販売してもいい。フィードバックを得る仕組みも整っています。その中で、優れた作り手は嫌でも目立ってきます。

最後に新氏は満員になった会場に対してエールを送ります。「まずは作ってみましょう。皆さんには『ファイナルファンタジー』は作れません。自分の作りたいものと、自分の作れるもの、のギャップに苦しんで欲しい。それを乗り越えることなく作り手にはなれません。1+1は30年前と変わらず2です。どんな時代でも努力を積み重ねる以外に作り手として時代を切り開いていく方法はないのです」

【CEDEC 2010】ゲームブームの山と谷、ソーシャルゲーム成長の原動力とは?~メディアクリエイト代表が語る今後のゲームビジネス

http://www.inside-games.jp/article/2010/09/01/44045.html

CEDEC2010では株式会社メディアクリエイトの細川 敦代表取締役が「次なる高みへ。ゲームビジネスの近未来像」と題した講演を行いました。

細川氏は「ゲームは食料や医薬品ではないため、需要は不安定」なものであり、ユーザーは自ら需要を意識しないので、作り手が作り出すものであると語ります。

「普段そのジャンルに関心がない人が手に取ること」がブームであり、ゲームのブームにも山があれば谷があるのは当然のこと。「ゲームのブームが谷の時に新しい娯楽が生まれ、次世代のゲーム機がそれを取り込む」ことでゲームが発展してきたといいます。現在はニンテンドーDSのブームが一段落した状態ではあるものの、悲観することはない・・・というのが氏の持論。

ゲーム機もコモディティ化(日常化)が進行し、専用機による劇場型ブーム(一人のやりこみやスコアアップ)から、携帯複合機による公園・座敷型ブーム(コミュニケーション、分かち合い、人格認知)へと向かっているといいます。

細川氏は「カジュアルゲーマーが家庭用からソーシャルゲームへ取られたというのがここ最近の見方ではあるものの、それは本当だろうか?」と疑問を提示します。

日本の総人口は約8263万人。うち家庭用ゲームを遊ぶユーザーは2497万人、ソーシャルゲームプレイヤーが887万人で、両方遊ぶ人が437万人であると試算します。

ソーシャルゲームにお金を支払うプレイヤーは全体の20%弱。これは家庭用ゲームの現役・卒業者であるといいます。すなわちコンテンツにお金を支払うことを常識と考える層であり、この流入がソーシャルゲームの急成長を支えているそうです。

今後も家庭用ゲームからの卒業は続くため、引き続き成長が期待できるといいます。もちろんソーシャルゲームからの卒業もあるため、質を高めることで彼らを引き留めるなど、ヘビーユーザーの維持が課題だといいます。一方で現在の10代は可処分所得が少ないことから家庭用ゲームで遊ぶ傾向が続くとのこと。

ソーシャルゲームは定額制のネット接続が前提となるため、現在の4000円前後という価格帯を保つこともソーシャルゲームブームの鍵を握っていると細川氏は語ります。

細川氏はプロのクリエイターを「制約の中で納得した者を作り、作った者に自信が持て、ユーザーの満足度に責任を持つ」人たちであると定義します。「谷の時期でも悲観することなく、プロが作ったものは市場に歓迎されるので自信を持ちましょう」とエールを送りました。

【CEDEC 2010】札幌も大阪もゲームのハリウッドに!? 東京だけが日本じゃない

http://www.inside-games.jp/article/2010/09/01/44046.html

「福岡をゲームのハリウッドに」をキーワードにレベルファイブ、サイバーコネクトツー、ガンバリオンの3社が主導してGFF(GAME FACTORY'S FRIENDSHIP)という組織を結成し活動していることを知られていますが、同様の事例は日本各地に広がっているようです。CEDEC初日の31日、「地方都市から世界へ~東京だけが日本じゃない」と題したパネルディスカッションが実施されました。

パネルディスカッションの司会はモバイル&ゲームスタジオ会長の遠藤雅伸氏。参加したのは福岡からサイバーコネクトツーの渡辺雅央 ゼネラルマネージャー、大阪からヘキサドライブの松下正和 代表取締役社長兼CEO、札幌からスマイルブームの小林貴樹 代表取締役社長の3名です。

■3者3様で始まった地方都市における取り組み

まずは各都市での現状について紹介がありました。

○福岡

福岡では「福岡をゲームのハリウッドに」というキーワードから、レベルファイブ、サイバーコネクトツー、ガンバリオンが主導し福岡・九州の13社が集まりGFFという任意団体を結成しています。さらに九州大学、国・福岡県・福岡市という産学官の取り組みが行われています。活動も積極的で、毎月定例会を行うほか、福岡ゲームフェスティバル、ゲームフロンティアin福岡、合同でのインターンシップなどが行われています。地域での取り組みという意味で最も進んでいるのが福岡と言えます。

○札幌

札幌ではスマイルブームが中心に取り組みがスタートしつつある現状だと言うことです。同社は2008年に設立されたばかりの会社ですが、もともと札幌には1980年代のパソコンブームからゲーム産業の基盤があり、ハドソンという大手企業の存在もありゲームデベロッパーは多く存在するようです。

地域連携の取り組みとしてはSGC(札幌ゲームクリエータ会)という交流会があり、ハドソン、アジェンダ、クリプトンフューチャーメディア、ハ・ン・ド、ロケットスタジオなど様々な企業やフリーランスが参加しているそうです。また行政も積極的に動いてくれているそうで、9月1日には北海道経済産業局の主導で北海道モバイルコンテンツ推進協議会が設立。また、札幌市経済局による委託事業として、IT企業ネットワーク形成事業をスマイルブームが受託しているそうです。これは地域の中で、請負型のピラミッドなく、水平型の協業体制を構築するという取り組みです。

○大阪

大阪は言うまでもなく、東京に次ぐゲーム産業の集積地です。大阪ではヘキサドライブを中心に関西ゲームデベロッパー交流会という交流会が実施されていて、最近では43社が参加したということです。また、交流会に留まらずより深い取り組みをするためにGIP West(Game Innovators Portal West)という組織を設立、同社の他、アクセスゲームズ、エンジンズ、キューゲームズ、サンアートの計5社が参加しているそうです。また、京都にはDiGRA Kも発足します。

大阪では、まず交流会が先にスタートし、その後に正式な組織の立ち上げへと動いた形ですが、松下氏によれば「飲み会だけじゃ進まない」というサイバーコネクトツー松山氏のアドバイスを受けたそうです。これは札幌でも同様だったそうです。

■誰が主導するのか

地域の同業者で何らかの取り組みを行おう、というのは大方の人が賛同する意見です。しかし、今回参加した3者の話を聞いていると、誰が主導していくのか、誰が一歩前に出て牽引していくのか、というのは重要な課題になっていると感じました。特に交流会レベルから、本格的な組織として連携を進めていくに当たっては強力な意思を持ってリードする存在が必要です。

福岡の場合はたまたま同年代のレベルファイブ日野社長、サイバーコネクトツー松山社長、ガンバリオン山倉社長という3人が「人材を集めるのに苦労する」という共通課題の下に集まり、「福岡をゲームのハリウッドにしよう」という取り組みがスタートしました。

司会を務めた遠藤氏も「東京でも飲み会ベースの交流会は活発だが、それで終わってる事が多い。実際に動いていくにはしっかりとした牽引する人が必要」と話していました。

■共通点を見つけていく事が大切

同じ地域で同じような事業を行っていても、当然の事ですが経営上の課題は異なり、一致しない場合があります。それはGFFでも同様です。事業の段階や形態によって全ての加盟社の利害が一致する事は稀です。しかし、無理な部分ではなく、共通する部分に注目してメリットを見つけて取り組んでいく事が大切なようです。

具体例としてはCEDEC報告会が挙げられます。「遠方になってしまうので派遣できる人数が限られますし、会社によっては参加しないという会社もあります。ですから、CEDECの1ヶ月後くらいに報告会やそれを受けたラウンドテーブルを開催してGFFで共有しています」(渡辺氏)。情報を受けるという意味では地方はどうしても不利になってしまいますので、それを補おうという考え方です。

また、「今回のCEDECの直前にGFFに、某ミドルウェアベンダーからデモンストレーションをしたい、という話がありました。そういうコンタクトの受け手になれるのも大きいですね」(渡辺氏)とのことでした。

地域での連携には非常に大きな可能性があります。小林氏は「ノウハウを共有化することで、人件費の安さから二次請け、三次請けとして定着している状態から脱したい」と話していました。また松下氏はもっと単純に「大阪には沢山のゲームデベロッパーがあるのに連携しないのは勿体ない。それに福岡→東京という流れに危機感を覚えた」と話していました。

もちろん課題もあります。誰が主導権を取るのか、費用は誰が負担するのか、どう利害を一致させるのか。しかし、まずはやってみることです。渡辺氏は「"できない理由"にとらわれず、"どうしたら出来るか"を考えて成功してきました」とコメント。そして、「地方を盛り上げる事で日本全体が盛り上がり、引いては世界が盛り上がる。そして地方初のブランドで世界と勝負をしていきたいと思っています」と話し締めくくりました。

ちなみにGFFでは「GFFアイランド構想」として、GFF加盟社で1社のビルに入居してGFFビルにする構想がレベルファイブ日野社長とサイバーコネクトツー松山社長の間で盛り上がっているそうです。まだ夢物語ですが、願わない夢は叶わないのです。

【CEDEC 2010】バーチャルペットと画像認識 ― 「画像認識技術とゲーム・インターフェイス」

http://www.inside-games.jp/article/2010/09/01/44050.html

画像認識は実際のゲームにどのように活かされているのでしょうか。

CEDEC2010では「画像認識技術とゲーム・インターフェイス」と題した講演が行われました。昨年度のCEDECで行われた同名の講演をステップアップさせた内容で、前回と同様のわかりやすい解説に会場の満足度も高かったようです。

株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント JAPANスタジオ テクノロジー部の掛 智一氏は昨年度の講演を「画像認識とは引き算である」と要約します。

現在の画像から過去の画像を引くことで、差分(この場合はどこが動いたか)を求めることができます。これはプレイステーション2の「EyeToy」で使われる「動き差分」と呼ばれ、低負荷と高い安定性でゲームに向いた処理となっています。

プレイステーション3の「EyePet」(日本版は「Me&My Pet」)はカメラで写した現実の風景にAR(仮想現実)のペットを合成、ペットに触ったりするコミュニケーションが楽しめます。

当初は動きを検知するのに「背景差分」と呼ばれる方法が使われたものの、カメラからの情報はゆらぎだらけであり、たとえば絨毯の毛先がずれようものなら、それをすべて検知してしまう・・・という具合で数分も経つとノイズでいっぱいになったそうです。

ここで「EyeToy」と同様の「動き差分」に回帰し、「スイッチが画面に敷き詰められている」というイメージの元で「動いているものに興味を示し、視線を動かしたり飛びついたりする」バーチャルペットの世界が作り出されました。

バーチャルペットをなでるというと繊細な処理を連想しますが、実は大きな領域へ「非常に粗い処理を行っている」のだそうです。ペットの位置に応じてスイッチ(触れると変化をもたらす部分)が変化しているのですが、スイッチを細かくしても心地よさは出てこず、粗い方が人間にはユーザーフレンドリー。人間はいつなでるのをやめるか、いつ強くなでるかが分からないため、バーチャルペットの動きにはいつでも止められるアニメーションが採用されているそうです。

「EyePet」ではカメラにかざすと画面内にバーチャルなアイテムが出現する「マジックカード」が使われています。カメラはカードがどこにあるかという情報を奥行きまで検知できるのですが、「EyePet」ではあえて用いられていません。

たとえばバーチャルなボールを「マジックカード」の上にのせるという遊びがあったとして、「マジックカード」の奥行きまでチェックしていたのではゲームとして面白いものにはならないという判断なのだそうです。

逆に、「マジックカード」の位置は問うが、奥行きは関係ないというゲームデザインならきちんと遊べるものになるそうで、奥行きは検知できるものの、あえて平面世界にとどめるということも重要だと掛氏は締めくくりました。

ソニー株式会社 システム技術研究所 リサーチャーである横野 順氏は「物体認識」という技術に関して解説します。

「マジックカード」をカメラで認識するには、前述の引き算方式だと困難です。角度が変わったり、時に一部が隠れたり、照明の具合によってカードの見え方が変化するからです。

そこで使われるのが「物体認識」。たとえば駐車場に停められたたくさんの車を見て特定の一台を認識する、逆に異なる車種のいろいろな車を見て「これは車である」と認識するといった技術のことです。

「物体認識」のトレンドは輪郭を見る線画マッチング、画像全体を見るグローバルマッチング・・・と時代と共に移り変わりましたが、2000年代のトレンドは画像の一部の特徴を見る「ローカルマッチ」。認識のために、ほかにない特徴が現れるであろう場所「特徴点」が使われます。「特徴点」は物体や図形のコーナーが用いられ、さらにコーナー周辺の画像パターン(局所特徴量)をあわせることでより正確な認識が可能となります。たくさんのポイントの「局所特徴量」を保存することで、物体の一部が隠れていたりしても認識することができるのです。

どんな車種の車を見ても「車」と認識するような認識は「物体カテゴリー認識」とも呼ばれ、大量のデータを与える統計学習によって精度が高められるのだそうです。

「物体認識」のトレンドは年と共に変化しており、今後は「関節を持つ動物の全身を認識する」「空は上にある・車は道路にあるといったコンテキスト(文脈)を使った認識」「奥行きを認識する」「一つの認識エンジンで車や人間の顔、ビルなど多くの物体を認識」することなどがトレンドとなっていくそうです。

【CEDEC 2010】独立系デベロッパーが語る元気がある会社の秘密

http://www.inside-games.jp/article/2010/09/01/44070.html

元気な話を聞けば元気を分けてもらえるはず。そんなセッションでした。

CEDEC初日の13:30より「元気な会社の秘密!? ~トップによる会社維持と発展について~」と題したパネルディスカッションが実施されました。独立系デベロッパーの代表を務める、イニスの原田雅子氏、ランド・ホー!の塚本昌信氏、ヘキサドライブの松下正和氏、スマイルブームの小林貴樹氏が登壇し、こんな不況の中でも元気な秘訣について話しました。

■起業のきっかけは三者三様

一言に独立系デベロッパーと言っても起業のきっかけは全く異なるようです。

イニスはマルチメディア業界でフリーランスで活動していた原田夫妻が大型案件を受注し、その受け皿として設立。ランド・ホー!は某大手パブリッシャーに営業で勤務していた塚本氏が仲良くなった開発の同僚と独立起業。ヘキサドライブも某大手パブリッシャーで開発職だった松下氏が大手で出来ない事をしたいと独立したものです。

それぞれ理由は異なりますが「若気の至り」という点では共通のようです。「(起業には)若気の至りが絶対必要です。スタートアップの時の高揚感や気持ちの大きさは絶対必要で、それがパワーになります」(原田氏)。「それが無ければ会社は作れなかったでしょうね。何も分からず登記もお金の管理も全部自分でやりました。それが身になったと思います」(塚本氏)

資本金に関してはランド・ホー!とヘキサドライブは1000万円。イニスは有限会社だったので300万円。スマイルブームは「業界的に区切りがいいのかと思って512万円にしました。すると法務局の人などに半端な12万円って? と何度も聞かれて・・・」(小林氏)とのこと。デベロッパーである以上、数ヶ月間の開発費を考えると、1円で株式会社が設立できる時代になったとは言え、1000万円程度は必要なのでは、という見解でした。

■受注するための戦略

設立した後はデベロッパーとしてはパブリッシャーから仕事を受注しなくてはなりません。ランド・ホー!は設立した14年前は市場環境が良く「挨拶周りをしていたら何件か引き合いが来た」(塚本)ということですが、現状ではそうはいきません。またイニスは元々原田氏がゲーム業界ではないということもあって苦労したそうです。「当時はプレイステーションが全盛で、でもどうやったらゲームを作れるのか分からず、番号案内でSCEの番号を聞いて代表電話にかけて教えて貰った。ゲーム業界は当時はまだまだクローズドな印象だった」(原田氏)という苦労もあったそうです。

話題は受注のための戦略へと移っていきます。今回のCEDECでも幾つか予定されていますが、パーティは重要なようです。「CESAに入会してパーティや懇親会で大手パブリッシャーさんなどと名刺交換して、それで仕事に繋がった事もあります」(松下氏)という例や「パーティにはなるべく顔を出すようにしています。そこで出会った海外パブリッシャーさんから仕事を貰ったこともあります」(原田氏)という例が。また「確かにパーティも重要だけど、現場レベルの付き合いも大切」(塚本氏)という声もありました。

時期的なチャンスもあります。「ハードウェア移行期は新しい企画のチャンスです。仕事というのは今までの流れの経緯で繋がっていくものだと思っているので、今までの経験や強みを新しいハードに載せていくことができればチャンスになる」(塚本氏)。原田氏も同意見のようで「特にファーストパーティと一緒に仕事をする場合はどれだけハードの特色を出して台数を牽引するかが求められます。それはデベロッパーにとってのチャンス」(原田氏)。

受注に至るまで、企画書だけでGOが出る事はまずないそうです。「とにかくプロトタイプを作る。作ってみないと伝わらない。契約をしないと開発機材がないのでPCベースになりますが、プロトタイプを作って技術力やノウハウを貯めるのも力になる」(原田氏)。「プロトタイプを作らないと話はまず進みません。国内海外どちらもです。まずはPCで作ってみて、それを持ってパブリッシャーを回るのが基本です」(塚本氏)。

■海外はチャンス

ランド・ホー!では海外の仕事の方が割合的には多くなっているそうです。「英語が出来ないということで躓く会社が多いですが、そこは英語が出来る人を入れるしかない」(塚本氏)。

海外パブリッシャーの特徴としては「プロセスを重んじるということでしょうか? マイルストーンを達成して、検収が下りて、それで支払いをするというのがきちんとしています。元々の契約に、期日と達成すべきスペックが明確に書かれていて、50ページは優にあるものになっています。厳しい面もありますし、明確で、合意の上で物事を決めていくのでフェアに感じる面もあります」(原田氏)。

「GDDをしっかり起こして開発を始めるというスタイルですね」(塚本氏)。

■元気な会社でいるために

仕事が沢山取れることも重要ですが、物理的に、精神的に元気であることも必要です。

「現場の雰囲気はとても大事。小規模な会社だからといってトップダウンで何でも決められるわけではありません。連帯感、音楽が得意な会社なので"グルーブ"と呼んでいますが、それがカルチャーになります。それを仕事にどう活かしていくかが大切でしょう」(原田氏)

「実は弊社にはトランポリンがあります(笑)。社長は健康であることも仕事のうちだと思ってます。なので毎日6分間飛んでます」(塚本氏)。ちなみにトランポリンを選択した理由は、仕事で"超健康マニア"のお医者さんに会い、そのお医者さんが毎日実行している200個のタスクの中から"どれか一つを選んだら"という質問で返ってきたのがトランポリンだったそうです。

イニスでは会社で毎日ラジオ体操をしているとか。外国人スタッフも違和感なく毎朝10時からのラジオ体操を楽しんでいるとのこと。

■もっと交流の場を

最後に原田氏は「それぞれ自社で持ってる資産は大したことがないのでは。どうせなら共有して、デベロッパー同士の組織作りをした方が、大手と一緒に戦える体制を作れるんじゃないでしょうか」と提案。小林氏や松下氏も、敵対する関係ではなく、ぶつかり合い高め合う関係、武器を補完し合う関係になれればと応じます。

そしてイニス、ランド・ホー!、ヘキサドライブ、スマイルブームの4社は業務提携の合意書にサイン。今後、協力関係を構築していくとパネルディスカッションを締めくくりました。元気なデベロッパーによる提携も楽しみですし、これから独立を考えているような方にも興味深い内容になったのではないでしょうか。

【CEDEC 2010】ファイナンス&マネージメント みずほキャピタル逸見圭朗氏による「続・ゲーム企業の資金調達」

http://www.inside-games.jp/article/2010/09/02/44073.html

CEDEC 2009において人気セッションとなった、「ゲーム企業の資金調達に関して」の2010年版「続・ゲーム企業の資金調達に関して」では、昨年に続き、みずほキャピタル株式会社 逸見圭朗氏によるセッションが行われました。

冒頭の挨拶で、「2009年はみずほ銀行に所属していましたが、今年から在籍がみずほキャピタルに変更されています。これは、左遷されて子会社に移動になったから」だという冗談を交えての挨拶を交わし始まりました。

みずほキャピタルは、プライベートエクイティ、コンサルティングなどを、企業に投資をすることを主軸とした業務を行い、投資先の会社が上場したり、合併したりといった時に得るキャピタルゲインで利益を上げていく会社です。逸見氏は、「個人的には役割としては合っているかな」とコメントされていました。

逸見氏によると、ファイナンスの話は難しい部分があるものの、基本的な部分は前回の2009年に公演した内容と重なるところもあるので、ご了承いただきたい。お金の部分での大事なことは集約されてしまう、と前置きがおかれ、これまで銀行は、コンテンツ業界をはじめ、ゲーム業界など、つい最近の話ではなく、昔からいろいろな銀行がお金を融資していることをアピールしていました。

ただし、ゲーム業界は投資案件としては難しい面を持っており、一番の理由は「ゲームタイトルが当たるか当らないかわからない」ことだと話しています。

たとえば車であれば、収益実績の履歴であるトラックレコードを参照して、スカイラインであれば、このくらい売れるだろう、この野菜だったら過去のトレンドから、これくらいはいくだろうという目安がつくからだといいます。

ただ、ゲームに至っては“やってみないとわからない”部分がが多く、特に金融機関や投資家の立場からすると、わからないことが多いのも現状だそうです。

ゲームの場合、「やってみないとわからない」、「決定権をもつものがゲームそのものを理解していない」といった問題から、過去のトラックレコードから見ての判断で、「まぁまぁいくんじゃないですか?」と答えても、投資家や実権を握る人からは「まぁまぁじゃダメだ。100%を頼む」と言及されるケースもあるそうです。ただ、100%の案件を求められた時点でコンテンツ業界への投資は不可能になってしまうため、現在では“リスクはあるけれどもやってみるか”という流れには変化していますが、それでも基本は厳しいという現状が語られました。

また、逸見氏の所属しているみずほキャピタルでは、ゲーム、アニメ、音楽、映画など、会社への投資ではなく、作品単位で投資もしてきており、従来の会社に対して投資をすることも当然ながら、ラインナップ単体に投資をするといったことも行っているそうです。

現在この作品単体に対する投資は、一時的に中止されているとのことですが、昨年までの投資案件は、述べ百数十タイトルの投資を行っていたそうです。その中でゲームに関しては比較的効率よく回収ができているものの、残念ながら同様のコンテンツ産業である映画などはその逆で、民事再生法が適用され、裁判所で監督と会うといった寂しい思いをすることもあると語っています。

ゲーム業界においては比較的そういったさみしい思いをすることもなく、近年ではソーシャルゲーム関連が盛況ということもあるようです。開発コストがそれほど高くもなく、手離れもよく、当たればそれなりに見込めるという部分から独立をしてベンチャー企業を立ち上げるのにソーシャルは割とあっているように思えるとの見解が語られていました。 また、コンシューマ系として独立した時には、キラーコンテンツのある会社から受託をしながら実力を付けて進めていくのが一般的なよい方向性とのことです。

また、少額投資の場合は調達しやすいのはメガバンクの場合は馬鹿にするケースがあるために、手堅くいくのであれば地域密着型の金融機関のほうがプラスになる。今は上場した会社ではあるが、地方銀行と未だに仲良くやっているところもあるようです。

また失敗してもリスクは低いといった部分からも投資家が見ている第2のブルーオーシャンを探して、投資をするのでやりませんか?と営業もかけているケースもあるとのことです。ただ、その中でもIPOをするよりも、M&Aで買収、合併が行われるケースが増えてきているとも語られています。

投資案件としてみたゲームは、良い作品、完成度の高いゲームを作ればいいといだけではなく、与えられた予算とスケジュールの中で継続的に作るということが、ビジネススキームとしては大事なことであると語っていました。業界内で良く出る「良いものを作れば多少のバジェットオーバーは構わない」ということではありません。投資を受けるということは、クリエイター的な面も大事ではあるものの、商業面であるコマーシャルベースでしっかりと元のとれるものをなんとか売るというバランス感覚が大事。それこそが、キャピタル面でおける大事なことだということですと語られています。

たとえばゲームの案件を持ち込む人は、大きく分けて2つあり、最初から「絶対当たる!」という人と、ここがまずいですが、今このようにやっています。クリアされるとこのような形になると説明をする人がいるそうです。

大抵の場合、前者は失敗した場合はどうなるかと聞くと「そんなことはありません」と答え、さらに「本当に?」突っ込むと怒るケースがあるといいます。後者の人は、残ったリスクを踏まえてもリターンがあるという関係を判断してプレゼンテーションができれば資金調達の問題はクリアできるとそうです。

過去のユニークな例では、プロデューサーが銀行員のように業務を密に報告して、作中にはパンツを出さない、血も出さないといった話をしてきた人もいたそうです。これに対して、銀行側は逆に「リターンがほしいわけで、パンツも血も出してください」といった返答をしていたそうです。

投資側からしてみれば、お金を出すのが金融機関であるからといって、表現を抑えられてしまっては、作品そのものの魅力が薄れ、売れなくなってしまうのは懸念事項でもあるといいます。また間違えられやすいことですが、投資側が著作権を持たないのは、一切作品に口をだすことはないということです。口を出すのは、なによりもビジネスとして成功するために、納期を守り予定通りに作って、売れる作品を作り、最大限当たるための努力をしてほしいからだと語られていました。

ゲームへの投資の場合、作品の完成、さらには発売されお金が回収されることでビジネスが成り立ちます。信用問題の部分でいうならば、発売時期の延期などはビジネス的な面でみるとつらいことになると語られていました。

発売時期に合わせて流通などでも準備が行われているわけで、「もう少し頑張るので半年延びます」といったことがあるといろいろな人が迷惑を被る、何回も繰り返していくと信用力などに影響すると語られていました。

融資を受ける場合の資金調達は、リスク部分に焦点を当て語られています。ゲームの場合、作品が完成するかしないか、売れるか売れないかの2つしかない。納期が守れる守れないの部分は予定通りに完成するか、売れるかの2つをクリアしていくことで、それに伴って完成はしやすいという場合と、ひょっとしたら完成しないかもしれない。ただ、完成したらうまくいくというカテゴライズをした場合、それぞれにあった資金調達があると語られていました。

単純にカテゴライズすると、立ち上がったばかりの会社であれば、評価は低いため、いきなり高い資金調達力が得られるわけではないそうです。当然、例外もあり、資金力のある会社から投資を持ちかけられるケースもあるそうですが、その代わりに自由度の低い会社になる可能性があって、大きなことをやりたいと独立したはずが、投資者のいいなりになる可能性もあるとのことです。それが良いか悪いかは別として、カテゴライズされていくものだといいます。

カテゴライズされ、ある程度の出来上がりをもった会社であれば、シリーズタイトルを作る場合、予算が若干欲しい場合は、銀行に行けばよく、これは単純な事業性融資が受けられるとのことです。また上場企業であれば、新しくチャレンジしたゲームが売れなくても、他の売上なので資金回収も可能だといいます。

とはいえ、これが初めての作品を生むゲーム会社であれば簡単に融資を受けることはできず、それ相当の評価を得るためにはプレゼンをしっかりと作るのも手段の1つではあると語っています。てごろな手段としては身の回りにいるプロに相談をし、プロジェクトに存在するリスクの明示をするべきだと語られていました。逸見氏は「リスクのないゲームプロジェクトは絶対ない。リスクがあるからリターンがある」とも語っています。

たとえば国債を買うということは、リスクが0だと思われるがちですが、ひょっとしたら帰ってこない可能性もあります。そのためリターンとして利息があるわけです。Aという投資家がいるとした場合、リスクの提示をし、リターンはここだけと明確に提示し、案件内に潜むリスクをどうコントロールできるかというのを説明することが融資を受けるうえでは大事だと語っていました。

また投資機関側から見た会社の財務面、非財務面などに関してといった部分が語られていいました、

財務面では、ゲーム制作をした時の費用の会計処理の方法が挙げられており、「Aという作品を作る時に一億円かかりました。費用だけれども、まだ発売されていないので、資産に計上しておきます」といったやり方がありますが、これは銀行員にはネガティブにチェックされているそうです。こういうことを財務関係の人と協力して事前にチェックするといったことも大事だといわれています。

中には売上予測が立てられない人もおり、今季/来季などの具体的な案が上げられないと厳しいそうです。収益状況で過去何社かにあった例としては、パブリシティを行った部分で、安かったからといった安易に広告を打ったりするケースは好ましくないそうです。予定の資金繰りを予測し、説明できることが大事で、年間を通してみると収支は問題ないが、毎月の収支を見ておかないととんでもない目にあうと警笛を鳴らしていました。

非財務面では、経営陣のコスト管理能力などもチェックしており、予定の予算よりも超えていないかなど、戦略と実現性など、今後の運用を明確に言える人などを見ているそうです。

極端な例としては、現場にたくさんの寝袋がある場合、その現状をマネージメントサイドが認識をしており、対策をしているのかという部分などが挙げられました。これは否定はしなけれども、近年厳しくチェックされる労務管理で役所からの指導が入らないかという部分で不安になることもあるそうです。

また過去の遺産として、開発費のかかったゲームが頓挫した作品が資産として残っている場合なども懸念事項になるという。また、流行りだからといって、ソーシャルゲーム向けでない作品をソーシャルゲームに持っていくよりは、そのまま出したほうがいいのではないかといった部分も見ているとのことです。

逸見氏から見た、予算管理体制の構築がよくできている会社は、コスト管理もよくできており、労務管理もできているそうです。

ゲーム資金の調達という部分のまとめでは、まずは、自分のバランスシートを作成して、それを常に描けるようにしていくといい。その延長線に投資への道があるという。また、それが完成したら、どれだけ儲かったか、どれだけかかったかという損益計算書(P/L表)も管理することで、説得力が生まれると語られていました。

講演後の質疑応答では、過去のプロジェクトで大失敗をした人であっても、それを精査して、次に生かすことは本人へのプラス要因で、銀行からは、失敗したんですね。それはどうやって処理したんですか? と聞いてくる。これだけのロスがでたが、こういうカバーをしてチャラにした。と説明すれば立派となる。リカバーしたということが大事といったことが語られていました。

逸見氏によれば、企業にとってヒット作を確保/生みだすことや、面白いIPを構築、資金調達、内部タイトルの充実といったことは大切ではあるけれども、どうしても大事なのがお金の面。クリエイター系の人などはお金の話を煙たがる部分が多いが、これでは長続きはしないので、おいしいものを食べて、おいしいことをしてお金を稼ぐことが大事」だとだと語っています。

【CEDEC 2010】大手8社が考える「これからのゲームサウンドとは?」

http://www.inside-games.jp/article/2010/09/02/44079.html

今後のゲームサウンドが目指していくものとは何なのでしょうか。

CEDEC2010では「「ゲームオーディオ」~未来への提言~」と題し、ゲームサウンド制作の問題点や課題を指摘するディスカッションが行われました。

株式会社カプコン 制作部 サウンド制作室 シニアサウンドエンジニア 瀧本 和也氏を司会に、同社の信山 斉之氏、スクウェア・エニックスの矢島 友宏氏、バンダイナムコゲームスの中西 哲一氏、マーベラスエンターテイメントの高木 謙一郎氏、ソニー・コンピュータエンタテインメントの山口 晋平氏、コナミデジタルエンタテインメントの鈴木 英之氏、コーエーテクモゲームスの中條 謙自氏、セガの光吉 猛修氏が出席されました。

キーワードとなるのは「バジェット」(予算)。予算が切り詰められることが多い現在のゲームサウンド事情ですが、現場では様々な取り組みが行われています。

「バジェットが上がることで外部とのコラボレーションができ、結果としてスキルアップにつながった」(中條氏)、「今後はより安くクオリティを上げるため、フィリピンなどアジア圏で英語の収録を行うことも視野に入れる」(光吉氏)、「イメージボードのようなイメージ曲を作ってスタッフ間でイメージの共有を行うことでゲームのテンポも伝えられた」(高木氏)、「カプコンサウンドは珍しい独立採算制の元“早くて安くてうまい”サウンドを志向、“安くしろ”というのではなく“コストの最適化をしろ”ということで予算を有効的に使う」といった例が挙げられました。

また、「黒船来航!?北米ゲームオーディオとは」というテーマでも様々な意見が交わされました。

「北米ではサウンドデザイナーがゲームをすごく大切にするほか、様々なものごとを書面化する。書面化は時間がかかるが、サウンドデザイナーそれぞれの感じ方の違いが吸収できる」(山口氏)

「海外クリエイターから“日本のゲームは音楽がずっと鳴り続けていないか?”という疑問の提示があった。日本のゲームは情景に対して音楽をつけるが、北米では心情に音楽をつけるのではないか」(中條氏)

「北米ではゲームへの入り込みが重視される。以前カプコンサウンドへの印象を聞いたら“一つ一つの曲のクオリティは高いが入り込めない。カットシーンではシリアスな演技なのに、ゲーム本編では派手な演技で興ざめした”という意見があった」(信山氏)

「北米では音もリアリティ重視で、日本とは好まれる音が違う。いっそSEも日本・海外向けとローカライズしてしまえば?」(中西氏)

司会の瀧本氏はサウンドクリエイターどうしでのディスカッションが重要であると指摘。「業界全体で解決すべき問題を見つけ出そう。きょうはその始まりの一日だ」と、今後もディスカッションを続けていくと意気込みを見せました。

【CEDEC 2010】多くの開発者を育てたベーマガに拍手!CEDEC AWARDS発表授与式

http://www.inside-games.jp/article/2010/09/02/44080.html

ゲームタイトルそのものではなく、そこで実現された技術を対象とした、技術の側面から開発者の功績を讃える賞、「CEDEC AWARDS 2010」の発表授与式がCEDEC2日目の夕刻に開催されました。

今年で3回目となる「CEDEC AWARDS 2010」は、昨年の講演者の中から聴講者アンケート上位の方から構成されるノミネーション委員会を組織。CEDECのプログラム委員会の各分野プロデューサーとの協議の上でノミネート作品を決定。ノミネーションリストはCEDEC受講者に諮られ、投票によって受賞者が決定しました。今年はプログラミング・開発部門、ビジュアル・アーツ、ゲームデザイン、サウンド、ネットワークの5部門が用意されました。

冒頭挨拶に立ったCEDEC組織委員長の吉岡直人氏(スクウェア・エニックス リサーチ・センター ジェネラルマネージャー)は、「ゲームの商品としての評価は世に出る事が多いですが、CEDEC AWARDSは技術を評価する世界でも類を見ないアワードです」と挨拶。著述賞を皮切りに発表がスタートします(著述賞と特別賞は委員会が決定)。

■著述賞

著述賞に選ばれたのはボーンデジタルと川西裕幸氏(マイクロソフト)。川西氏は約10年に渡って「Game Programming Gems」シリーズなどをボーンデジタルから出版。ゲーム業界のみならずソフトウェア産業全体に貢献してきました。登壇した川西氏は「沢山の人の手助けがありここまで続けてこれました。『8』も続けていく予定ですので、ぜひ楽しみにしていてください」と話してくれました。

■特別賞

特に功績のあった個人に贈られるのが特別賞です。今年の受賞者は、バンダイナムコゲームズおよびナムコの名誉相談役で業界の始祖、礎を築いたと言っても過言ではない、中村雅哉氏です。残念ながら出席は叶わなかったということで、バンダイナムコゲームズ代表取締役社長の石川祝男氏が代って挨拶しました。「1970年に私はナムコに入社するのですが、製品発表の度に中村に見てもらうのは緊張の一瞬でした。中村はまさに自分の息子や娘を見るように一機種一機種に愛情を注いで細部まで喧々諤々の議論を交わしていました。そのDNAは今に受け継がれています」

また中村氏からはメッセージが届き石川氏が代読しました。

「CEDEC AWARDSの特別賞で経営者という視点だけでなく、開発者として、また開発者の育成という点を認めていただいた事を本当に嬉しく思っています。思えば1955年に有限会社中村製作所を設立した頃は世の中で遊びというのは仕事として認められませんでした。しかし、人に喜ばれる仕事をしたいという一心で遊びを生業にして半世紀以上、走り続けました。沢山の人に苦労をしましたね、と言われます。しかし、本当に好きな事をやっていれば苦労は苦労ではないのです。皆さんは楽しみながら苦労をされているでしょうか? また、私は経営理念として一期一会の精神で、一人一人へのもてなしの心が大切だと説きました。エンターテイメントとはもてなしという意味だと思っています。いかなる時代でも遊びは永遠です。その創造主であるクリエイターには責任あります。皆さんが新たなエンタテインメントの創造に活躍されることを願っています」

■ポスター賞

今回のCEDECで始まった新たな試みにポスター発表があります。ポスター1枚が貼れる程度のスペースをコンコースに設置し、10分程度の短い発表を行うというものです。そのスペースには3つの箱が用意されていて、「プレゼンテーション」「ホスピタリティ」「技術」を示します。聴講者は気に入った発表があれば、入場時に配れた球をその箱に投票します。それによってポスター賞が決定します。

プレゼンテーション賞には、下田賢佑氏(degG)と細田幸恵氏(漫画家)による漫画「GDCに行こう~ゲームプランナー間違いだらけの英会話~」が、ホスピタリティ賞には久保尋之(早稲田大学)、土橋 宜典(北海道大学)、森島 繁生(早稲田大学)による「曲率を用いた半透明物体のリアルタイムレンダリング」が、技術賞と大賞には東芝の森下明氏による「インテグラルイメージング方式の裸視3Dディスプレイにおけるコンテンツ開発と応用システム」が選ばれました。

続いて各部門が発表されていきます。

■プログラミング・開発環境部門

プログラミング・開発環境部門で受賞したのは「元『マイコンBASICマガジン』編集部とプログラム投稿者」でした。多くのゲーム開発者のバイブルとなったであろう、伝説の雑誌です。紙メディアでありながら投稿によるプログラム集として貴重な情報源になりました。

審査を担当したトライエース代表の五反田義治氏も「私自身もプログラムを始めた頃、ちょうど創刊された『マイコンBASICマガジン』をバイブルにしていました。下手な技術書を買うよりベーマガのソースを解析した方が勉強になりました。当時はコミュニケーション手段が限られる時代で、それにも関わらず紙面上で切磋琢磨する場所を作っていた、あの時代におけるCEDECのような場所を提供していた、非常に先進的な雑誌だったと思います」とコメント。

代表したトロフィーを受けた元編集責任者で電波新聞社の取締役を務める大橋太郎氏は「まだマイコンと呼ばれたパソコンが新しい時代で、多くの人にプログラムをやって貰いたいと色々と工夫したのを覚えています。毎週何百本のソースが届いていました。真の受賞者は投稿者の皆さんであり、その代表としてここに立てた事を光栄に思っています」と話しました。

■ビジュアル・アーツ部門

ビジュアル・アーツ部門は『Call of Duty Modern Warfare』を開発したInfinity Ward/Activisionのチームに贈られました。残念ながら参加は出来ませんでしたが、「群を抜いたビジュアル表現ということで表彰いただいたことを心から嬉しく思います」というコメントが紹介されました。

■ゲームデザイン部門

ゲームデザインでは、新機軸に挑戦した『デモンズソウル』が栄冠を得ました。審査を担当したスクウェア・エニックスの藤澤仁氏は「濃密なコミュケーションが苦手な日本において、非同期コミュニケーションという独創的なゲームデザインで国内外で高い評価を得たという功績は素晴らしい。ゲームデザインでまだまだ勝負が出来ることを示した」と授賞理由を説明。

登壇したフロムソフトウェア制作1部 執行役員/部長の宮崎英高氏は「この企画は自分たちでも半信半疑で進めていたことを懐かしく思います。アワードが終わりではなく、素晴らしい賞をいただいた皆さんの目が正しかったと言われるように今後も精進したいと思います」とコメントしました。

■サウンド部門

サウンド部門はAQインタラクティブから発売された『KORG DS-10』です。審査員のベイシスケイプ代表の崎元仁氏は「技術的な面はもちろんのこと、パフォーマンスの楽しさ、曲を作る楽しさ、合奏する楽しさ、といったものを一つのパッケージにしたという事。さらに佐野氏を始めとする開発チームが本当に楽しそうにデモをしたりライブをしたりしているのを見て想いが伝わってきました」と授賞理由を述べました。

登壇したのはAQインタラクティブの小林雅俊氏。「社内では全く評価されないのですが、こうして社外で評価されて嬉しく思います。卒業作品のつもりで作っていたら、本当にみんな卒業してしまって残っているのは僕一人です(笑)。これで心置きなく卒業できそうです。佐野も新しい環境で続編を作っているので是非楽しみにして下さい」と挨拶。

先日発表がありましたが、佐野信義氏らは新会社DETUNEを設立。再びコルグと『KORG M01』をDSで開発中だということです。発売は12月の予定。

■ネットワーク部門

ネットワーク部門は頓智ドットが展開する『セカイカメラ』が受賞します。現実世界にエアタグを付加するというARを分かりやすく広めたサービスですが、コナミの田中啓介氏は「位置検出、ユーザーからの投稿管理、周囲のエアタグの取得などクライアント側とサーバー側の技術を効果的に組み合わせる事で面白いサービスを実現した技術力が受賞理由」と説明しました。

トロフィーを受け取った頓智ドットの井口尊仁社長は「Fun & Futureというキーワードで世界の見え方を少しでも変えていこうというビジョンで事業を行っています。今までのようにスクリーンの向こうだけでなく、生活の中、現実空間がゲームの舞台になると思ってます。それにより可能性は大きく広がります。『セカイカメラ』はそういう可能性を広げる役割を果たしたいと思います」

【CEDEC 2010】良い立体視を作るコツとは?そのお作法を紹介

http://www.inside-games.jp/article/2010/09/02/44099.html

良い3D立体視画像を作るためには様々なコツがあるそうです。

CEDEC2010では「「良い」3D立体視ゲームを作るためのプログラミングとデザイン入門」と題した講演が行われました。

株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント ソフトウェアプラットフォーム開発部チーフソフトウェアエンジニアの福本 正紀氏と、同3Dソフトウェアエンジニアである大戸 友博氏が3D立体視画像のお作法に関して語りました。

福本氏は3D立体視の歴史を総括します。「3D立体視」とは「わずかに異なる視点からの画像を左右の目で見ること」。すると脳は二つの画像を結合し、立体として捉えます(二つの画像の差は「視差」)。その歴史は古く、1832年に初の立体視が誕生、1844年には3Dフォトビューアが、1852年には12コマの3Dムービーが発表されています。

最新式の液晶TVが、手頃な値段で高画質3Dを実現できる今は、再び3Dがクローズアップされるべき時代。3Dとなることで没入感とリアリティが向上し、識別能力や奥行きの認知が向上するといいます。

よい3D立体視画像にはいくつかのポイントがあるそうです。右目用と左目用の映像がどれくらい離れているかが「視差量」。平面の画像には視差量がなく、視差量をつけることで立体視が実現します。

しかし、二つの画像をあまりに離しすぎると「開散」とよばれる現象が起こり、見る人にとってかなり不快な画像になるといいます。これは3D立体視画像では「最もやってはいけないことのひとつ」(大戸氏)だそうです。

右目用の画像を左へ、左目用の画像を右へ・・・と交差するように配置すると視差量は負となり、「飛び出す画像」が作れます。ただし、飛び出すはずの物体が画面の端などで遮られると「ウィンドウ違反」となり、非常に見にくい映像に。そのため、飛び出すものはTV画面より奥になるような配慮が必要となります。

また、3D立体視画像の中に平面の字幕などを配すると、本来とは異なる奥行きとなる「奥行き矛盾」が発生。これも見づらい画像の原因となります。

3D立体視がどの領域まで快適に見えるかはTVの大きさに依存します。画像にあまり奥行きがあっても、奥の方の領域は快適に立体視できないのです。そのため「ゲーム画面に壁を配して奥行き方向を制限する」「3D設定を調整、映像の奥行きをあえてゆがませ、手前の視差量を大きく、奥の視差量を小さくする」ことでこれを軽減できます。このゆがみの制御は3D調整の肝だそうです。

大戸氏はよい3D映像を作るためのチェック項目を以下のようにまとめます。

■3D立体視映像のチェック項目

・左右の映像が正しく見えるように描画する。

左目に右目の映像を描いてしまうといったミスがあるそうです。

・すべての物体がちゃんと両方の画像に描画されている。

ある物体が片方の目にだけしか描かれていないということもよくあるそうです。

・左右の目の画像が同じ時間を描写している

片目の画像を作ったあとにゲーム内の時間を進めてしまえば、左目の画像は1分時点のものなのに右目の画像は1分10秒時点を示している・・・といった矛盾が起こります。

・視差の量がちょうどいい

遠景の描画物の視差量が離れすぎているといったことが起こるそうです。視差量はTVのサイズでも変わるため、これにも注意しないといけないそうです。

・深さ情報に矛盾がない。

複数のカメラを使っている場合などに注意する必要があるそうです。

・ウインドウ違反していない

但し、高速に飛び出す小さな破片などはウィンドウ違反があっても許される場合があるそうです。

・クロストークがきつくない

左目用の画像、とはいっても、どうしても右目でも見てしまうことが避けられないそうです。これをクロストークといい、あまり多いのは良くないそうです。映像のコントラストを落とす、視差量を落とすとクロストークが減らせるそうです。

大戸氏は3D立体視対応とするためにフレームレートを30Hzに落とした『wipEout HD』、画面分割対戦モードを立体視モードのベースとして活用、三人称視点であえてミニチュア感を出した『MotorStorm2』、負の視差を活用して宇宙船が飛び出す効果を生み出した『STAR STRIKE HD』といった作品のケーススタディを紹介、「何かを削って3D化するのではなく、そのまま3D化するのが重要」であり、高解像度&高フレームレートの作品は3D化する価値が大きいと語りました。

【CEDEC 2010】チューニングからユーザーサポートまで~ワンストップサービスを目指すポールトゥウィン

http://www.inside-games.jp/article/2010/09/02/44100.html

サンフランシスコ拠点の開設(2009年8月)や、ゲームチューニング専門会社「猿楽庁」の完全子会社化(2010年4月)など、グローバル化の進むゲーム業界のニーズに合わせてアクティブに活動を続けるポールトゥウィン社。

このセッションでは、同社の提供するサービスが紹介されました。

まず現在米国法人 CEOを務める橘氏が登壇。グループ3社で連携してチューニング、モニタリング、デバッグ、ローカライズ、ユーザーサポート、ユーザーズボイスまで網羅する「ワンストップサービス」を提供していることを説明しました。

また橘氏は昨年8月に開設した北米法人の業務についても仔細に説明。シリコンバレーに位置するオフィスでは、アメリカ国内における「ワンストップサービス」の実現を目指しているとのこと。売りは「日米連携によるハイブリッド」で、日本で培ったノウハウと現地人スタッフによる強みを組み合わせていくと力強く説明しました。

長年のノウハウを定着させるために、現在は日本のテストリードを渡米させて現地アメリカ人リードとの二本立てでテストに臨んでいることや、実際に業務にあたるテスターが全員現地のアメリカ人であることなどが例示されたほか、「現地時間でのカスタマーサポート対応が可能」であること、「フォーカスグループサービスを自社設備で行う」こと、そして「フォーカスグループのレポートを常に日本語と英語で提供する」といった独自のサービスを提供している同社の強みを紹介しました。

また同社では「新しい人材を入れて人材を強化するのではなく、今いる仲間を高めていく」姿勢で、評価制度の内容をスタッフに公開して、その基準に基づいて定期的に表彰しているそうです。

北米のゲーム市場動向としては「ダウンロードコンテンツの売り上げ比率が高い」ことと「ソーシャルゲームが強い」ことを挙げ、今後もこの傾向が続いた場合には結果的に発売後のユーザーサポートやアップデートの重要性が高まるとの見解を示しました。

この他、北米の小売事情にも少し触れ、メタスコアが店舗の棚を確保する上で重要になっている点などが紹介されました。

次に猿楽庁の橋本氏が登壇し、猿楽庁の提供する多彩なサービスを紹介。同社は「チューニング」企業としてよく知られていますが、この他にも「モニタリング(ユーザ視点での検証とレポート)」や企画会議協力、さらには関連書席の編集協力まで、さまざまなかたちでゲーム開発を支援してきた実績があると説明しました。

概要を説明した後、橋本氏は「自分達を(ゲーム開発の)お医者さんのように思っている。お腹が痛い、歩けない、そんなときにはご連絡ください」と述べました。同社の行動原則「エンターテイメント業界で働くすべての人を応援したい」というのは、つまり同社の「業務範囲」なのかもしれません。

最後に壇上にあがったのはユーザーサポートなどを担当するPITCREWの小西氏。SNSの監視やフィッシング詐欺の検出、学校ウラサイトの監視といったサービスも提供している同社は、札幌、東京、名古屋、福岡にサポートセンターを構えていて、カスタマーサポート業務の実に91%がゲーム関係で、スタッフにもゲームに詳しい者が多いことなど、ゲームならではの要件に対応できる点を紹介しました。

小西氏は続けて具体的な日数や事例を紹介。「依頼から一週間以内、最短三日でサービス開始できる」迅速さと、「平日は社内でカスタマーサポートしているが休業日だけユーザーサポートを依頼したい」といった案件にも対応できる柔軟性がある、と力強く述べました。

それぞれに専門的な業務を扱う3つの会社が連携することで「ワンストップサービス」を実現しているポールトゥウィン社。今後もローカライズ対応言語の増加や米国支社での現地アメリカ人テスターの採用など、勢力的に活動していくとのことでした。

【CEDEC 2010】国際分業で日本のクリエイティブと生産性を向上させたい・・・上海拠点のVirtuos

http://www.inside-games.jp/article/2010/09/04/44150.html

国際分業で開発コストを削減したいが、どの企業に発注して良いかわからない・・・よく聞く話です。

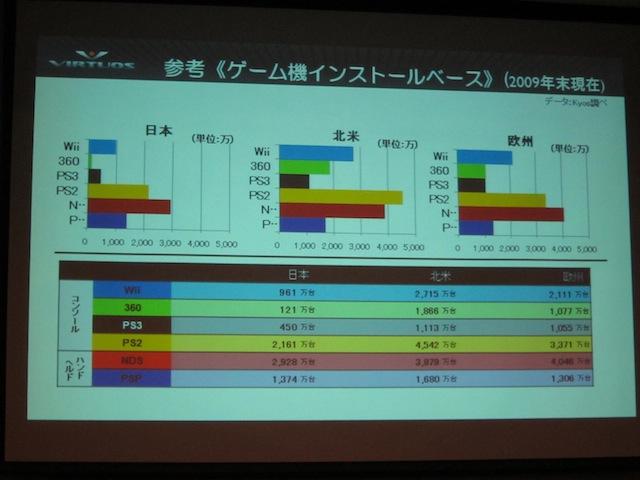

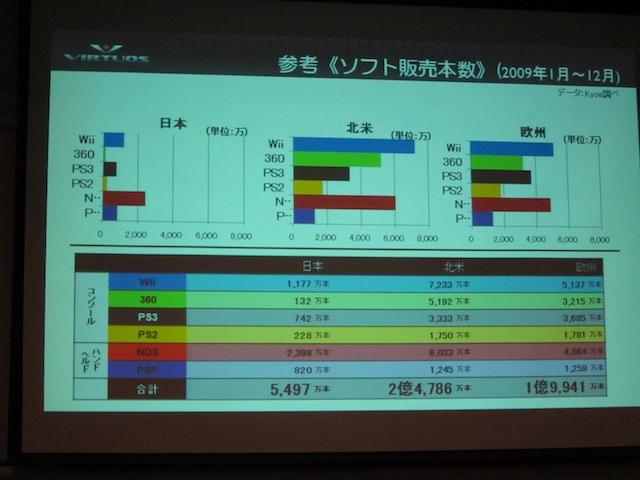

こうした中、上海に本拠を置くアウトソーシング専門の開発スタジオ大手、Virtuosが日本に上陸します。CEDEC3日目に行われたスポンサーセッション「クリエイティブと作業の分別」では、同社の概要と戦略について説明がありました。

VirtuosはUbisoft of Chinaから04年にスピンアウトした開発スタジオです。創業者はUbisoft of Chinaを97年に設立した、元社長のGilles Langourieux氏自身。中国で最初の外資系独立ディベロッパーで、上海と成都に開発部門があり、600名以上の開発陣を抱えています。

クライアントはマイクロソフト、EA、UBI、ジンガなど海外大手パブリッシャーで、『Forza Motersport3』『Sid Meier's Pirates』『My Facebook Friends』などの開発実績があります。また08年からは映画『スタートレック』『ターミネーター4』など、ハリウッドのAAA級タイトルのCG制作も受注しています。

もっとも、これまで日本には営業オフィスがなく、受注実績はゼロ。それが、このたび東京・本郷のカイオスが窓口となり、本格的な営業活動が開始されました。講演では上海スタジオ在籍の伊藤成一氏と、カイオス記野直子氏が登壇。ゲーム業界をとりまく現状と、Virtuosがいかに解決できるか、という点が紹介されました。

あえて解説するまでもなく、日本のコンソールゲームはグローバリゼーションの荒波にさらされています。その背景にあるのが、ゲーム機の高性能化に伴う開発チームの大規模化と、欧米市場の拡大。そして、それに伴う海外企業の台頭です。こうした変化は不可逆的なもので、手をこまねいていても、元に戻ることはありません。

そこで日本のクリエイティブ性と生産性を上げて、欧米メーカーに対抗したい・・・。カイオス記野氏は、こう語ります。そこで協業先となるのがVirtuosというわけです。記野氏は創造性が必要な上流工程は日本側、アセット制作などの下流工程はVirtuosが受け持つことで、これが可能になるとアピールしました。

もっとも、海外アウトソーシングに二の足を踏む国内企業が多いのも事実。Virtuos伊藤氏はこの不安を、大きく「コミュニケーション」「クオリティ」「セキュリティ」の3点にあると分析します。中でも最大の阻害要因となるのがセキュリティで、海外発注を行った結果、知的財産権(IP)が流出するリスクは常に配慮する必要があります。

こうした疑問に対して、Virtuosでは元UBI of Chinaの中核スタッフが立ち上げたこともあり、非常に高いレベルでセキュリティが守られていると紹介しました。実際、初日に伊藤氏が社内のPCにUSBメモリを挿したところ、反応しなかったばかりか、管理スタッフから注意を受けたのだとか。機密情報にうるさいハリウッドから受注を受けているのも、セキュリティレベルの証明だと紹介されました。

作業中のやりとりも、日本側の営業窓口を記野氏、上海側の制作窓口を伊藤氏が担当し、すべて日本語で行われるとのこと。両者共にゲーム業界で10年以上のキャリアを持つベテランで、Virtuosの公式サイトにもしっかり日本語版ページが設けられています。クオリティについても、要件書を事前にしっかり作成し、4段階の管理を行うことで、品質の担保がとられていると説明されました。

Virtuosのユニークな点は、タイトルの自社開発ができる能力を十分に備えているにもかかわらず、自社企画タイトルの開発を封印している点です。時には映画版権をもとに、パブリッシャーのマルチプラットフォーム戦略の一環として、PSPとDSのタイトルを丸ごと開発し、納期を合わせるといった、高度なプロジェクトも手がけるとか。この国際受注業務に特化する戦略が同社をユニークなものにしているのです。

開発スタッフはキャラクター班が約60名、ビーグル(乗り物・機械)班が約30名、背景班が約160名、コンセプトアート班が約20名、ソフトウェア開発が約120名を抱え、文字通り「人海戦術」がとられています。中でも記野氏はコンセプトアート班の重要性をあげ、欧米向けタイトルを開発するなら、このレベルから海外発注する方が、「なんちゃって欧米」的なタイトルになるリスクが下げられると紹介されました。

肝心のクオリティレベルも、フォトリアルなグラフィック領域では世界最高水準といった印象。欧米市場向けにフォトリアルな映像でゲーム開発を行うのであれば、非常に心強い援軍になり得るのではないでしょうか。

Virtuos

http://www.virtuosgames.com/j/

カイオス

http://kyos.co.jp/

【CEDEC 2010】内と外の視点から日本を語る 現役の海外国籍スタッフによるパネルディスカッション

http://www.inside-games.jp/article/2010/09/04/44151.html

ゲームのお仕事 業界研究フェアで開催されたパネルディスカッション『日本で働く海外の人から見る日本のゲーム産業』では、海外から来日して日本のゲーム会社で働く現役ゲーム開発者 3 人が「日本のゲーム開発/ゲーム産業」について議論しました。

モデレーターは国際ゲーム開発者協会日本(IGDA 日本)代表の新 清士氏、パネルはコンスタンティノス・カラニコラス氏(コーエーテクモゲームス、ソフトウェア開発本部 技術支援部 リーダー)、ジェームス・ウィリアムソン氏(スクウェア・エニックス 開発部 テクニカルアーティスト・モーションデザイナー)、辛 孝宗氏(技術部 技術開発課 リードプログラマ)の 3 人です。

外国籍の方 3 人を招いてのディスカッションにもかかわらず、なんと会話はすべて日本語。特にコンスタンティノス氏はギリシャから日本滞在歴 2 年にもかかわらず、流暢に受け答えしていました。

ディスカッションはまず、経歴を尋ねられた各パネルが自己紹介するところから始まりました。

コンスタンティノス氏はギリシャ出身。ギリシャの高校を卒業後、イギリスの大学・大学院を卒業し、イギリスのゲーム会社で 2 年間働いた後、一時ギリシャに帰国。その後日本でのゲーム開発に興味を持ち、 2 年前に来日したばかり。ジェームス氏はカナダのトロント出身。日本が好きで高校時代に一年間留学し、その後大学を中退してワーキングホリデーで来日。後に CG を学習して日本の会社に入社。実は日本でしか働いたことがないという変わった経歴の持ち主です。辛氏は韓国出身。韓国の大学でネットワーク関係の勉強をしたのち、韓国の会社でポトリス(韓国で最も成功したカジュアルオンラインゲーム)のフレームワークを開発していた折、日本のある教授の研究に興味を持ち、留学するため来日。その後、日本のゲーム会社で働き始めました。

各パネルの自己紹介が終わると、モデレーターの新氏が言葉の壁について質問。コンスタンティノス氏は「言葉以外にも仕事の進め方などを把握するまで大変だった」と語りました。ジェームス氏の場合は滞在歴が長いため会話は不自由しないものの、文書、特にレポートを書く時に苦しむと明かし、言語以外の決まった書式やルールをつかむまでが難しいことを語りました。辛氏の場合は、来日するほんの少し前に日本語のドラマで語学学習していたと述べ、さらに来日するまで誰かと会話したこともなく、通じるかどうかも分からなかったと明かしました。なお、実際に来てみると「意外と通じる」と感じたそうです。

次に提示されたテーマは「海外の開発現場と日本の開発現場の違い」。コンスタンティノス氏は「英国の会社は 13 人くらいの小さな会社だったので口頭でいろいろな対応をしていたが、日本の今の会社は大きいためドキュメントによる部分が多い」と感想を述べました。一方辛氏は「韓国では決定の早さが違う、国民性なのか韓国ではとにかく"早く早く"となる。外国人が最初に覚える言葉が"早く早く"だというジョークがあるほど」と語り、会場の笑いを誘いました。また開発期間については、「オンラインゲームとコンソールゲームという違いはあるものの、日本は比較的ゆっくりしているように感じる」とも。ジェームス氏は「意思決定がトップダウンだと感じる。海外のスタジオで働く知人は、チームの醸す空気で物事が決まっていくとよく聞く」と述べました。それに対して新氏は昔の日本の会社も同様だったのでは?と返すと「ということは、海外もそのうちに今の日本のようになるかもしれませんね」とジェームス氏。

「大きな会社と小さな会社で最初の 3 年過ごすならどちらが経験値高いと思いますか?」と聞かれると、3 人ともただし書き付きながら小さな会社と回答。慎重に選ぶべき(ジェームス氏)、残業が多くて辛かった(コンスタンティノス氏)といった発言が続くなか、辛氏は「小さな会社だと色々な経験をさせてもらえる。その時は本当に面倒くさいなと思ったりするけれど、後で思い返すと非常に良い経験だったと思えるようになる」、「小さい会社だと、世の中の流れや、次に何が来るのかといった情報がすぐに入ってくる。大きな会社にいると世の中の流れがゆっくりになったように感じる。実際はゆっくりじゃないのに(笑)」と述べました。

逆に大きな会社の良いところを尋ねると、全員がまず「生活が安定するところ」と回答。加えてジェームス氏は「大きい会社ではチームメイトというバッファがあるので、(小さい会社のときと比べて)最後までクオリティにこだわれるところが良かった。だから自分の仕事の完成度にすごくこだわる方は大手に向いているのかも」と述べると、辛氏も「小さな会社では色々なことを経験できるかわりに雑用も増える。大きいところは専門業務に専念できる」と述べて、会社の規模による違いを説明しました。この他、コンスタンティノス氏からは「大手では、技術ではなくて"職場で使う知識"を教えてくれる研修がある。そこはとてもよかった」という意見も出されました。

次に出たのは「日本のゲーム開発は衰えてきているように感じるという人が増えたが、どう思う?」というテーマ。「ヒエラルキーのために若手のアイデアが潰れてしまうようなところがあるのでは?」、「日本の企業はコンプレックスを感じているように思える。マーケットだけを見て作るのでは遅すぎるのでは。ユーザーは自分が何を求めているか分からないのだから。"作りたい物を作る"ことが体制的にできなくなってきているのではないか」などの指摘が続きました。その他、辛氏は「韓国は、アメリカと同様にベンチャーが多い。チャレンジする人たちが多く、その中から成功する人達が出てきています。一方、日本はチャレンジしにくい環境にあるように感じます」と述べました。

新氏が、聴講している学生の方々が今後何をしていけばよいと思うかを尋ねると、コンスタンティノス氏は「個性を持つこと。自分で、勉強を続けること」と語り、ジェームス氏も「今の学生さんはたくさん自由な時間がある時期に Unreal Engine を触れるような環境がある。とてもうらやましい」と、自分で何を勉強するのかを決めていくべきで、その環境は昔よりもはるかに整っていること説きました。またジェームス氏は「慣れてはいけない。日常に流されて 3 年間ニワトリのモーションを作り続け、気付いたら "ニワトリモーション専門家" になっていた、ではいけない」「自分がこうしたい、ということを声に出して行くことが大事」と述べ、日々の生活の中でも自分自身のキャリアを考える意識が大切であることを強調しました。

続いて「海外に出るという選択肢はどうでしょう?」と聞くと、ジェームス氏は「会場に英語できる人いますか?」と問い、挙手した人に「海外行ったらいいんですよ(笑)」と笑いながらアドバイスを飛ばす場面も。続けて「ゲームには言葉以上のことがある。会話できなくても、伝わることがある。ゲームには言葉を超える何かがある。そこを突き詰めて欲しい」と熱いメッセージを送りました。一切のコネなしで来日した経験を持つ辛氏は「もし失敗しても、日本語を覚えました、って言えるさと思って行った」と語り、思い切って動くことを応援。一方でコンスタンティノス氏からは「海外行ったほうが良いというものの、アメリカも景気が悪いからただ行けばいいとはいえない。自分がやりたいことは何か、社会が求めていることは何か?それを自分で見つめて、自分のキャリアを決めていったらいいんじゃないかな」と話しました。

続いて話題は「外国で暮らし続けることで変わったこと」に。コンスタンティノス氏は「相違点ではなく共通点を見るようになりました。こんなところも同じだ、と」と述べ、新氏は「同じ人間だということですね」と補足。

ジェームス氏は「(来日直前の)当時は若かったので親が寂しがるなどは考えなかった」と語り、「行動に出る前に自分が何をしたいのかを決めておいたほうがよい」と、会場の学生さんに向けて冷静なアドバイスをしました。

辛氏は「国境を超えて人と付き合うことで、自分の国籍がわからなくなったりもする。海外で暮らしてみて、相手の文化や考え方を受け入れられるようになった。そして自国の文化のいいところもハッキリわかるようになることもあった。みなさんも海外で働くことで、見えてくる日本のよさもあると思う」とコメント。パネル全員が、海外に出てから自身の価値観に変化があったことを明かしました。

最後の質疑応答コーナーで挙がった「日本らしいゲームとは何だと思いますか?」という質問では、途中で「日本の企業は(海外企業に対して)コンプレックスのようなものを感じていて、日本のいいところを認識出来ていない人が多いのでは」というコメントの他、「違和感なく海外の人をひきつける日本的なものが、探していけばどこかにあると思う」と、すべてを欧米の嗜好に合わせるのではなく文化的な乖離の少ない部分を突き詰めるべきではないかとの意見が出ました。またジェームス氏からは「海外では奇想天外な設定であっても"信じられる"ところがある。日本はどうしても根底に"信じられない"ところがある」という興味深いコメントも。

この他、海外でプランナー職を目指す学生さんに対しジェームス氏は「日本でいうプランナーに対応する職種はゲームデザイナーになる。そしてゲームデザイナーという職種は、日本で言うプランナーよりも具体的な職業です。今できることは、ひたすら海外製のゲームを遊んで、楽しさを逆算する練習をすること。このアクションはどうしてこうなっているのだろう?何が面白さを生み出しているのだろう?とゲームデザイナーの意図を解きほぐしていく練習をしてください。ただ、純粋にゲームを楽しめなくなりますが(笑)」とアドバイス。海外ではゲームデザイン関係の書籍が非常に充実しているため、英語勉強を兼ねて読んでみることを推奨していました。

各パネルが実際に海外の企業で働いた経験と日本企業での経験を比較しつつ進められた本ディスカッション。参加した学生の皆さんにとっても、視野を広げ、多面的な視点を得る非常に貴重な機会になったのではないかでしょうか。

また非常に印象深かったのは、ディスカッションの中でジェームス氏が「信じられる(ビリーバブル)」と「チームの醸す空気で物事が決まる」というふたつのキーワードを使ったこと。これは初日のショートセッション「はじめての日米共同開発」でスクウェア・エニックスの塩川氏が挙げたキーワード「ビリーバブル(Believability)」、「空気を読む」と全く同じ意味でした。

それぞれが自分の言葉で語った塩川氏とジェームス氏。お二人の意図するところが偶然重なるというのは、大きな意味を持つのではないでしょうか。

【CEDEC 2010】ゲーム開発を民主化する「Unity」日本市場にも注目

http://www.inside-games.jp/article/2010/09/05/44165.html

いま世界で熱い注目を集めているゲームエンジンが「Unity」です。Unity TechnologyのCEOであるDavid Helgason氏はCEDECに合わせて初来日し、「Unity ― 一度プログラムを書けばどこででも展開可能」と題するセッションで「Unity」を日本の開発者に向けて紹介しました。

「Unity」の特徴は「民主的」なゲームエンジンであるということです。一般にゲームエンジンといえば最先端の技術を盛り込んだゲームを容易に作るためのものですが、「Unity」が目指すのは、ゲーム作りを全ての人に解放し、誰もが簡単に、いわばブログを書くようにゲームを作るようになることです。

そのため、ライセンスは非常に簡素化されていて、学生や趣味のゲーム開発者やスタートアップ企業向けには無償で、大企業でも1500ドルという非常に安価で提供されています。機密という考え方はなく「NDAを結ぶ必要もない」とか。さらに全てがウェブサイトからダウンロードできますので、誰もが気軽に始める事が出来ます。

一方で「Unity」の統合環境は非常に深いところまでカスタマイズが可能で、追求すればどこまでも深堀が出来る形になっているそうです。基本的なゲームエンジンとして必要な描画エンジンなどは当然搭載されているほか、PHYSX(物理計算)、fmod(サウンド再生)、Umbra(レンダリング高速化技術)などサードパーティ製のミドルウェアが追加費用なしに標準搭載されているそうです。

プラットフォームも豊富で、ウェブ向け(プラグインをインストールし利用)からPCやMac、iPhone/Androidといったスマートフォン、家庭用ゲーム機もWiiとXbox360、現在開発中ですがPS3にも対応予定です。

■Unityの成功

Unity Technologyは5年前の設立ですが、ゲームエンジンという性質上、なかなか採用は増えなかったものの、実績が出てくるにつれ加速し、現在では25万人以上の開発者が利用し、Unityを利用した1000タイトル以上が世に出回っているということです。ゲーム以外にも広告やシミュレーション、医療、調査など幅広く利用されているとのことです。

David Helgason氏はローエンドのゲームエンジンがここまで成功した理由について、「テクノロジーの収益性の歴史を見れば必然」と語ります。例として「専門特化したSGIとマスマーケットのNvidia」や「メインフレームとPC」を挙げ(=マスを対象とし成功した場合の収益の大きさ)、ゲームエンジンの分野でもCryEngineやUnreal EngineではなくUnityが成功するのは必然だと言います。

ここからは国内で実際にUnityを使った例が挙げられました。

■ゼペット宮川氏

一人でiPhoneゲームを作るガレージカンパニー、ゼペットの宮川義之氏は「Unityは本当にオススメ。今すぐダウンロードすべき」と語ります。採用するきっかけはパンカクの『Lite Bike 2』を作る事になった際、一人の会社で手早く3Dゲームを作る方法を「ググった」ことだそうです。

『Lite Bike』は世界で200万ダウンロードを記録した大ヒットのレースゲームです。その続編としてはグラフィックの向上や変わらないスムーズさが求められました。Unityを使えばリアルタイムに調整しながら遊ぶ事ができ、カメラ位置など美しく見える方法を試しながら実装が可能です。また、スムーズさという点では、Unityのユーザーコミュニティは非常に発達していて、あらゆる疑問点がコミュニティで解決できるという他のエンジンでは敵わない環境ができています。「正しいやり方をすればEAだろうが個人だろうが同じパフォーマンスがでます。しかもその方法は聞けば大体返ってきます」(宮川氏)

「日本ではゲームエンジンを使う例は多くありませんが、ゼペットでは有効に使う事で色々なタイトルを作れています」と宮川氏。実際にゼペットでは設立から2年未満で『PocketVegas』『LightBike2』『iYamato』『iNinja』をリリース、『iCarShoot』を現在開発中です。「Unityを使う事で一人の会社でも色々な事を実現できるのでは」ということでした。

■KH2O 大前氏

KH2Oの大前広樹氏は以前はフロムソフトウェアに在籍。現在は独立しiPhone向けゲームを開発中です。UnityのセッションではUnityの標準エディターを拡張するワークフローについて説明。Unityが柔軟性を持ったゲームエンジンであることを実証しました。

今回の例は、多くのパラメータを持つゲームにおいて、UnityのInspectorでいちいち値を設定するのではなく、外部のファイルに値を持たせるというものです。WindowsであればExcelの出番ですが、iPhoneはMacなのでNumbersを利用。AppleScript経由でNumbersを呼び出しテキストに出力、それをパースしてデータを読み込むという方法です。

また、Unityの弱点として文字列表現が苦手ということが挙げられます。そこで大前氏はCocoa-touchの標準関数であるCoreGraphicsを使って文字列を描画しているそうですが、これはUnityの開発環境では動作しません。そこでiPhoneの実機とUnity環境で切り分けをして、Unityの場合はMacに入れているUnixバイナリ(CoreGraphicsを代用する機能を盛り込んだ自家製アプリ)を叩いて同様の処理ができるようにしているそうです。これで環境を問わず開発ができるようになります。

「フレキシブルにエディタが拡張できるのでプロの用途にも耐えられるのでは」(大前氏)ということでした。

■ワークスゼブラ 小林氏

最後に登壇したのはワークスゼブラの小林宗氏。同社ではクルマのカラーやアクセサリなどの外装/内装を自由にカスタマイズできるというカーコンフィグレーターというシステムを開発しています。これまでは別の環境を使って制作していましたが、グラフィック表現やUIで難点があり、Unityに乗り換える事にしたそうです。

Unityでプロトタイプを作ったところ、わずか3日間でクルマが作れ、色やパーツも変更可能なものができてしまったそうです。さらにUnityではデザイナーが直接アウトプットできるようになり、効率の面でも向上があったそうです。さらにはZEANYエンジンと呼ばれる自社のリアルタイム3Dエンジンシェーダーも1~2週間で組み込みが完了したそうです。

Unityで制作されたカーコンフィグレーターは近日中に公開されるということです。会場ではプロトタイプが紹介されましたが、クルマの細部まで磨きあげられ非常にクオリティの高いものに仕上がっていました。

このようにUnityの用途は幅広く、柔軟性の高いゲームエンジンになっています。ドキュメントも充実し、有志による日本語化も行われています。

同社の担当者によれば、今後近いうちに日本の担当者を起用し日本市場の開拓を本格的に進めていく事になるということです。日本語化も力を入れていくということでした。無償で利用できますので、ぜひ触ってみてはいかがでしょうか。

【CEDEC 2010】学習ゲームは効果があるのか? ベネッセとゲームニクスの取り組み

http://www.inside-games.jp/article/2010/09/06/44182.html

学習ゲームでの学びは、本当に効果があるのでしょうか?

CEDEC初日の8月31日、「『ゲームニクス』の教育利用の取り組み~学習に効果をもたらすゲーム要素とは~」と題した講演が行われました。スピーカーは「進研ゼミ」でおなじみのベネッセコーポレーション大森雅之氏と、立命館大学教授のサイトウ・アキヒロ氏。大森氏はDS向け知育ゲーム『得点力学習DS』による実証実験を紹介し、サイトウ氏の提唱する「ゲームニクス理論」を用いた学習ゲームの有効性について語りました。

筆者の世代ではベネッセというより「福武書店」。赤ペン先生など「お堅い」イメージがありますが、実はファミコン初期から任天堂と協同で学習ツールを開発しています。カセットテープ内蔵型の周辺機器『スタディボックス』です。その後、学習専用の携帯用ハード『ポケットチャレンジ』を発売。暗記用途に絞り込むことで、12年間で本体120万台、ソフト累計700万本のロングラン商品となりました。

現在はDS向け学習ソフト『得点力学習DS』を発売しており、全26タイトル、累計販売82万本のヒット商品になっています。約7割が3~5教科のソフトパックで、通常ソフトでの200万本以上に相当。現在の推定ユーザーは21万人で、クラス内で2人がプレイしている計算になります。購入者の約3割が「とても満足」と回答し、「まあ満足」とあわせると約8割が肯定的な感想を抱いている、というアンケート結果も照会されました。

学習効果に関する検証でも、東京工業大学との共同研究で、携帯ゲーム機での学びは短時間で高い集中力をもたらすことが判明。暗記効果もあることが判明しました。しかし、新たな課題となったのがモチベーションの持続です。週2日間以上継続して使用するユーザーは満足度が高まるという調査結果もあり、いかに継続して使ってもらうかがポイントでした。そこで大森氏はサイトウ氏の「ゲームニクス理論」に着目したと語ります。

「ゲームニクス理論」とは、サイトウ氏が提唱するゲームの「人を夢中にさせる」ノウハウを抜き出し、体系化した理論です。ゲームニクスではゲームデザインではなく、インターフェースの方法論について注目しています。ファミコン初期からゲーム開発を続けてきたサイトウ氏は、このセオリーを「ゲームニクス」として整理し、家電やウェブサービスなどに展開する試みを続けてきました。現在はゲームニクスを学習ソフト版にチューニングした「ベネッセ・ゲームニクス」を協同で体系化しています。

「ゲームのおもしろさは『ストレスと解放のループ』によって生み出される」とサイトウ氏は語ります。これを的確にユーザーに体験させるには、それ以外のストレスを可能な限りゼロにしなければなりません。これをベースに業界内で独自発酵した方法論がゲームニクスというわけです。サイトウ氏は「ストレスと解放のループ」は学習構造と同じで、ゲームニクスを活用すれば、どんなに複雑な学習内容を要求するモノでも、目標を持って楽しく進められるコンテンツが実現可能だとコメントしました。

もっとも、ゲームニクスはサイトウ氏の個人的なゲーム開発スキルの集大成で、理論的裏付けはありません。一方で「ゲームニクス」的なものは、ベテランのゲームクリエイターなら「暗黙知」として体得しているスキルでもあります(それを初めて「形式知」として書式化したものが、ゲームニクスというわけです)。ゲームニクスは本当に学習ソフトのモチベーションアップにつながるのか。立命館大学附属中学校で『得点力学習DS』を用いた実証実験を行ったところ、興味深い結果が得られたと言います。

なお『得点力学習DS』の開発は『ファイアーエムブレム』シリーズなどでおなじみのインテリジェントシステムズで、サイトウ氏は係わっていません。しかし職人的な作り込みで定評のある同社の開発という点で、ゲームニクス的な要素が多く内在しているソフトと仮定されています。

実験内容はDSと理科ソフトを希望者に2週間貸し出し、冬休みの自宅学習に使用してもらうというもの。その結果、テストの成績と使用量に相関関係が見られただけでなく、期間内の使用日数が最大要因であることが判明しました。中でも「短時間でできる」「学習テンポが良い」「音楽や効果音が良い」「覚えている実感がある」といった、ゲームニクス的な要素が学習を継続する上でのポジティブイメージに、強く関連づけられることがわかったのです。

大森氏は「学習頻度が向上した生徒には、全体的な学習習慣の形成が行われ、全体の成績向上に繋がったのでは」と分析します。『得点力学習DS』を高頻度でプレイした生徒の成績は上がったが、それが学習コンテンツとしての優劣を100%証明するモノではない、というわけです。しかし、学習に関する「ポジティブイメージ」の形成にプラスに働く要素を強化し、阻害する要因を排除することで、より学習頻度の効果が得られるのではないか、という新たな仮説が浮かんだと言います。

ここから大森氏は学びの演出を高めることで、生徒が自ら学ぶ「能動的学習」の意識づけが高められるのでは、という「能動的学習支援モデル」を提唱しました。このモデルには「ストレスと快感のバランスによる快感増幅」「自己決定感と選択肢の拡大」「個々の学習者にそった行動提示と、個別見守り感」から構成されていますが、これがおもしろいゲームに共通して見られることは、言うまでもありません。この仮説を実証するために、さらなる実証実験を続けていきたいと説明されました。

また大森氏は、電子教科書の導入促進をはじめ、デバイスと教育に関する議論が加速していると紹介。その背景としてモバイル機器や通信環境の向上を上げました。しかし、一連の実証実験などから、単にデバイスや通信環境を整備することが、子どもたちの学習意欲向上に繋がるとは限らないと指摘。「デバイスの議論ばかりで、子どもの学びは変わるのでしょうか」として、ハードウェアではなくソフトウェア先行の議論が必要ではないか、と投げかけました。

なお、本セッションではtwitterにハッシュタグ「#gamenics」が立てられ、さまざまなコメントが寄せられています。大森氏も「子どもたちのためにできることを、一緒に考えていきませんか?」とコメントし、講演を締めくくりました。

【CEDEC 2010】「2200年の人類に何を残すか」MIT石井教授が語る"未来の創造"~基調講演

http://www.inside-games.jp/article/2010/09/06/44186.html

CEDEC3日目の9月2日、米マサチューセッツ工科大学(MIT)メディアラボ副所長の石井裕教授が「Defying Gravity: The Art of Tangible Bits 重力に抗して:タンジブル・ビット」と題して基調講演を行いました。石井氏は「未来の創造」をテーマに、研究結果を紹介しながら、自身が提唱する「タンジブル・ビット」について紹介。あわせてMITメディアラボをとりまく「協創」文化や、研究者としての人生哲学について語りました。

「タンジブル」(tangible)とは、英語で「実体がある、触って確かめられる」という意味。そこから転じた「タンジブル・ビット」とは、ひらたくいえば手で触って操作できるデジタル世界という意味です。石井氏はこの概念を土台に、CUI(キャラクター・ユーザー・インターフェース)、GUI(グラフィック・ユーザー・インターフェース)に続く、TUI(タンジブル・ユーザー・インターフェース)という概念を提唱し、さまざまな研究活動を行っています。

石井氏はこの概念を説明するメタファーとして、そろばんを紹介しました。そろばんは珠を指で触って操作する計算機で、数字の情報に直接触ることができます。これに対して電卓やコンピュータは、キーボードやディスプレイなどを通して、間接的にしか触れられません。またそろばんはシンプルな木の枠と珠という構造で、見てすぐに使い方が想像できる点もポイントです。このように、スクリーン上の情報を超えた、デジタルとフィジカルの新しい境界線をデザインすることが、研究のゴールというわけです。

手で触って操作できるデジタル世界・・・。触れる映像・・・。それってテレビゲームのことでは、と思われる方がいるかもしれません。石井氏もWiiとWiiリモコンについて「ヒューマンインターフェースに革命を起こした」と高く賞賛しました。Wiiリモコンには後述しますが、身体を動かして操作する身体性に加えて、見ただけで使い方がわかる、周りで見ている人を笑顔にするソーシャル性、という3点が含まれています。

ちなみに石井氏は大の卓球フリークとのことで、長年使い込んだラケットを紹介。ラケットの裏面は指が当たる部分がすれて、へこんでおり、肉体の一部であるかのように使えるそうです。一方、テレビゲームのユーザーインターフェースも、プレイヤーに余計な負担をかけないように、空気のような存在であることが求められます。もっとも、テレビゲームのコントローラは卓球のラケットと異なり、使用者にあわせて徐々に変化し、肉体の一部にまで錯覚する、といった特性はありません。この点、ソフトウェア側のサポートでパーソナライズ化を極めるなど、まだまだ改善の余地がありそうです。

続いて石井氏はMITのキーワードとして「競創」を上げ、100メートル走を例に説明しました。100メートルを誰よりも速く走ることは「競争」であって「競創」ではない。誰も挑戦したことのない原野を切り開き、一人で全力疾走することが「競創」で、それがMITにおける研究なのです。「世界一高い山に登りたかったが、道がわからなかったのでMITに行った。ところがそれは間違っていた。MITでは、登るべき山は自分で創らならければいけなかった」と石井氏は語ります。

石井氏は「人間は重力が1Gであることが当然だと思っているが、なぜ重力があるのか。そして、それがなぜ1Gなのかといったように、根本的な仮説や疑問を持つことが重要だ」と問いかけます。GUI全盛時代の中で、TUIというまったく新しい概念を提唱し、その答えを見つけ出そうという姿勢もまた、「競創」にほかなりません。その上で高村光太郎の詩「道程」の一節「僕の前に道はない 僕の後ろに道は出来る」を引用し、昔から多くのパイオニアが同じ挑戦を続けてきたと補足しました。

石井氏が論文「タンジブル・ビッツ」を発表したのが97年。その後多くの追随研究が発表され、ヒューマンインターフェース研究に新しい波を引き起こしました。講演でも自身のさまざまな研究事例を紹介。ふたを開け閉めすると、さまざまな音楽が再生されるガラスのボトル『musicBottles』、手で粘土や砂などを触って操作する景観デザインシステム『Illuminating Clay』『SandScape』、筆のようなデバイスでモノをタッチし、触れたものの色で絵が描けるグラフィックスツール『I/O brush』などです。

これらにはすべて、Wiiと同じく「手で触って操作する」「見ただけで使い方が推測できる」「ソーシャル性がある」といった特徴があります。『musicBottles』では再生されるサウンドの違いで天気予報を知らせたかった、という経緯を紹介。その背景となったのが、食卓に並んだ醤油さしで、醤油さしの蓋を開けるというメタファーや、調理の匂いだったそうです。『I/O brush』では幼稚園児に体験してもらった時のビデオを紹介。園児たちが周りを巻き込んで楽しむ様子が示されました。

またデジタル世界のように、技術の移り変わりが激しい分野では、その大元になるビジョンが最も重要だと指摘しました。創造性を牽引する要素として、石井氏は「理念」「アプリケーション(=ユーザーニーズ)」「技術」という3つのレイヤーを紹介。技術は毎年のように変化するし、アプリケーションも10年単位でトレンドが変遷するが、ビジョンは世紀を超えて輝き続けること。そしてMITに入学する学生に対して、はじめに「2200年の未来に生きる人々に何を残したいか。どのように思い出されたいか」と問いかけると語りながら、新しいビジョンを創造する重要性を問いかけました。

よりよい未来を創造するためには何が必要か・・・。石井氏はクリエイティブの原点となる独創性と、冒頭で示した競創性という2つのキーワードを紹介。中でも「アート&デザイン」と「サイエンス&テクノロジー」という2つの分野がコラボレーションすることが、競創には重要だと示しました。もっとも、これは文系と理系が互いの領分を侵犯せず、自らの分を守って作業するという意味ではないと指摘。両者の言語や文化がわかる者同士が、激しく切磋琢磨し、火花を散らしながら、1つのゴールに向かって進むことが重要だと語ります。これと同じことが、おもしろいゲーム作りについても言えることは明らかです。

最後に石井氏は自らの人生哲学「出る杭は打たれるが、出過ぎた杭は誰も打てない」を紹介しました。そして、あらゆる意味で飽食の時代の今、競創を続けるには知的な「飢餓感」という燃料が必要だと指摘。若い頃には屈辱的な体験をするかもしれないが、それをバネにして成長できるだけの誇りを持つこと。常に情念を持ち、仮説を問い続けること。「どのように?(How?)」ではなく、「なぜ?(Why?)」と言い続けること・・・。などのメッセージを送りました。

【CEDEC 2010】3Dゲームも容易に実現できるCryEngine 3

http://www.inside-games.jp/article/2010/09/06/44203.html

ドイツのCrytekが開発するCryEngine 3は現行世代を代表するゲームエンジンの一つと数えられます。そのCrytekは今春から豊田信夫氏をエグゼクティブアドバイザーに起用し、日本市場の攻略に乗り出しています。CEDECでは最新バージョンで導入された3D対応を中心にCryEngine 3の優位性が語られました。

ゲームの3D対応は今のホットなトピックスですが、いざ作るとなるとツールなどに課題が残ります。ソフト面だけでなく、ハード面でも様々なテレビの規格がありため処理は煩雑になります。そうした際にはCryEngine 3のような確立されたゲームエンジンを利用するのも一つの手です。同社では数年前から技術開発に着手し、そのノウハウがCryEngine 3には組み込まれていると言います。

3D対応では適切な立体感の実現がポイントとなります。立体感が少なければ意味がないですし、多すぎると健康への影響も懸念されます。ただ単純に飛び出せばいいという訳にはいきません。

CryEngine 3ではライブクリエイトを使い、1ボタンで2Dと3D表現を切り替えながら、ゲームを実際に動かしながら制作できるため、高いクオリティの3Dゲームを作る事が出来ます。実際に会場ではCrytek GmbHからアジアパシフィック担当マネージャーのWayne Choi氏が、ゲームを遊びながらオブジェクトやパーティクルを調整、2Dと3Dを切り替えながら開発する実演デモが行われました。CryEngine 3では「3Dを意識することなく3Dゲームを作れます」。

最後にPS3で開発中の『Crysis 2』の最新デモが公開されました。今作ではサーモグラフィやナイトビジョンを使いながら、銃を使わずステルスで敵を倒すという新しい楽しさがあるようでした。「もっと戦略的に遊ぶゲームになった」ということです。来年初頭の発売予定です。

豊田氏によれば評価用のエンジンは無料で使えるとのこと。また、テクニカルサポートもゲームエンジン選びには重要なポイントで「ぜひ試用中でも試してみて欲しい」ということでした。

【CEDEC 2010】最強の囲碁AI求む・・・「超速碁九路盤囲碁AI対決」

http://www.inside-games.jp/article/2010/09/07/44229.html

新企画が目白押しの今年のCEDEC。その一つが「CEDEC CHALLENGE」の一環として開催された、自作囲碁プログラムの対決企画です。最終日に開催された「超速碁九路盤囲碁AI対決決勝」では、全13プログラムから勝ち上がった4作品が激突。北陸先端科学技術大学院大学・橋本準一さん制作の『nomitan』が優勝に輝きました。

「超速碁九路盤囲碁AI対決」はネットワーク対戦サーバに接続した2台のPCで、囲碁AIを自動対決させるコンピュータ囲碁大会。ゲームAI技術の向上や、幅広い人材発掘、産学連携の推進などを目的に行われました。旗振り役は運営委員長でスクウェア・エニックスの吉岡直人氏と、ゲームAI研究の第一人者で、CEEDC AWARDSプログラミング部門で優秀賞も獲得した、フロム・ソフトウェアの三宅陽一郎氏です。

予選に参加したのは全13プログラム。先手/後手で2回対戦し、総当たり方式で上位4チームが選出されました。対局は9x9マスの「九路盤」を使い、1手1秒の時間制限で実施。会場ではプロ棋士の王唯任四段と万波佳奈四段によって、初心者向け囲碁講座も開催され、多くのゲーム開発者がレッスンを受けていました。筆者もiPhoneアプリなどで予習の上、レッスンに挑戦。コンピュータ相手ではわかりにくい「囲碁らしい打ち方」が無意識のうちに実践でき、非常に驚かされました。

将棋・麻雀と並ぶ三大ボードゲームの囲碁ですが、今ひとつ敷居が高く感じられるのも事実。しかし、ルールは一番シンプルです。基本ルールは「一手ずつ打ち合う」「相手の石を囲めば取れる」「『陣地』の多い方が勝ち」の3つだけ。これに「打ってはいけない場所がある」「同型反復(コウ)の禁止」という補足ルールがあります。わずか5項目のルールが生み出す、無限の展開と奥深さ。『ポン』を創り出したアタリの社名が、囲碁の専門用語「アタリ」に由来しているのも、よく知られたエピソードでしょう。

決勝戦に進んだのは前述の『nomitan』に加えて▽電気通信大学・池畑望さん制作『hope』▽電気通信大学OBの矢野洋平さん製作『tombo』▽電気通信大学で紅一点・真鍋和子さん制作『kasumi』の4本です。フロム・ソフトウェアの三宅氏が司会、万波さんと王さん解説で対戦が行われました。準決勝では『nomitan』が『hope』を撃破。同じ電通大の先輩・後輩対決となった『tombo』対『kasumi』では、『tombo』が快勝。先輩の貫禄を見せつけました。

そして迎えた決勝戦。予選では一勝一敗だった『nomitan』と『tombo』ですが、先手・後手を決めるじゃんけんで橋本さんが勝利し、勝ちを拾った先手を選択。これが勝因というわけではないでしょうが、結果として序盤で勢いの乗った『nomitan』が終始相手をリードし、『tombo』を圧倒しました。どちらも囲碁AIのトレンドであるモンテカルロ法(1秒間で1万回ほど手を試行して答えを出す考え方)にもとづくアルゴリズムでしたが、『nomitan』は1秒以内という短時間に即したチューニングが行われており、これが勝敗の決め手となったようです。

もっとも、その後に開催されたエキシビジョンで万波佳奈四段に挑んだ『nomitan』でしたが、あっさり撃破。実力の差を見せつけられていました。解説の王四段も「コンピュータは1秒以内という時間制限のもとでは、全体のバランスよりも、石をとることを優先する傾向にあるようだ」とコメント。万波四段も「個々の局面と盤面全体のバランスをとりながら進めている」と述べていました。ただし、時間制限がなければコンピュータ側の実力も上がるとのこと。今後の動向が楽しみです。

講評で三宅氏は「ふだん自分たちが作っているのはアクションゲームが多く、ステージもでこぼこしていて、リアルタイム性が特徴。一方で囲碁AIはボードゲームで、ステージが格子で整然と区切られていて、非リアルタイム系」と違いを解説。その一方でステージ上をメッシュで区切って有利・不利を判断するなど、囲碁的な部分もあるので、その相似形が興味深かったとコメントしました。自身も碁会所に通っており、9路盤を卒業して正規の碁盤で腕を磨いているそうです。

ちなみに、興味深かったのは決勝に進んだ橋本さん、矢野さんが、共に囲碁はあまり強くないと語っていた点です。橋本さんの所属するサークルには囲碁の実力者もいて、打ち筋についてアドバイスを受けているとのこと。矢野さんは他の囲碁プログラムと自動対戦させて、勝率が上がるようにAIを改良している程度だと語りました。これに対して王四段は「囲碁が上手くなると、より強い囲碁AIが作れるようになるのでは」と語り、囲碁の魅力をアピールしていました。

また万波四段は自身と、同じくプロ棋士である妹の万波奈穂二段が声の出演をしている囲碁ソフト『天頂の囲碁2』(毎日コミュニケーションズ)をアピールしました。本ソフトは囲碁ゲーム界で最強といわれており、九路盤に限れば、万波四段も二勝二敗だったとのこと。ちなみに本ソフトは優勝賞品ともなっており、『nomitan』VS『天頂の囲碁2』の対決やいかに・・・などと妄想が沸いてしまいました。手応えのある囲碁ソフトを探している方にはオススメです。

【ゲームニュース一週間】CEDEC2010 日本ゲーム界の現状確認と決意表明

http://www.inside-games.jp/article/2010/09/07/44208.html

ゲーム開発者が様々な講演を行うCEDEC2010も無事に終了しました。

今年のCEDECは業界の激変を写すものとなりました。ソーシャルゲーム『怪盗ロワイヤル』のなりたちを明かす講演には多数の聴講者が訪れ、3日間のどの日をとってもソーシャルゲームに関する講演が行われない日はありませんでした。また、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)で知られ、無料ゲームに注力するGREEがゴールドスポンサーに。社名の入ったバッグを無料配布するなど存在感をアピールしました。

同時に、海外との関わりや人材育成に関する講義も多く見られました。『ファイナルファンタジー XI』海外版の開発秘話、海外へのアウトソーシングや日本に住む海外業界人の談話、セガやコーエーテクモやカプコンの人材育成など様々な講義が行われました。

ゲーム業界は海外市場やライトユーザーの多いソーシャルゲームという新しいフィールドへ踏み出しつつあり、そのための人材育成も盛んに行われている・・・というのがCEDEC2010から見える大きな流れ。現状確認と決意表明が行われたといってよいのかもしれません。

一方で海外メーカーはライトユーザーに向けた取り組みを本格化させています。THQはWii用にお絵かきタブレット「uDraw GameTablet」を発売。Kaasaは産前・産後の女性の骨盤ケア(ケーゲルエクササイズ)をテーマとした『Pelvic Floor Muscle Trainer』を発表しています。

Ubisoftのダンスゲーム『Just Dance』は評論家筋からは注目されていなかったものの売り上げ300万本を突破。動画サイトでは家族や友達と踊る多くの動画が投稿され続けています。

お絵かき、ダンス、産前・産後のケア・・・といずれのソフトも完全にライト層向け。既存ゲーマー層へのアピールはほとんど考えられていないようです。

海外ゲーム界との対決姿勢がいわれてしばらく経ちます。海外ゲーム界との戦いは文化の違いや物量差と対決するものと考えられてきました。「アニメ文化の通用しない説得力重視文化との戦い」「膨大なマンパワーと資金力から生み出される緻密なグラフィックとの戦い」「映画的な用法・作りをされた音楽との戦い」などです。

しかし、前述のライト向けソフト群を見るに、今後の日本ゲーム界は、こうした「ライト力」とでもいうべき発想にも立ち向かわなければならないのです。

ソーシャルゲームを完成させることはゴール地点ではなく、ライト層に訴求するための通過点の一つ。本当にライト層の気持ちになることができるのか、日本ゲーム界は試練の時を迎えているのです。

【CEDEC 2010】3D立体視分野にも積極展開・・・Scalefrom社CEOに聞く

http://www.inside-games.jp/article/2010/09/12/44335.html

Flashで制作したUIを家庭用ゲーム機などで動作させる「Scaleform GFx」を提供する米Scaleform社はCEDECに合わせてブレンダン・イリブCEOが来日。新バージョンを披露すると共に、立体視の分野を次の成長戦略とする事を明らかにしました。

CEDECの開始に合わせて発表されたのが、3Dシアターの分野で全米2位という実績を持つMasterImage社との提携。会場のブースでは裸眼立体視で映像が観賞できるデモが用意されました。提携からどのような戦略を立てるのでしょうか。ブレンダン・イリブCEOに聞きました。

―――来日の最大の目的は

日本で最大の開発者向けカンファレンスであるCEDECは非常に重要な機会だと位置づけています。特に「Scaleform GFx」の新しいバージョンを日本のお客様に紹介し、フィードバックを得たいと思っています。

―――最新バージョンの特徴は?

今回は既に提供を開始しているバージョン「3.3」と年内にも提供予定の「4.0」を紹介しています。

まず「3.3」ではPS3/Xbox 360などの家庭用ゲーム機向けの機能改善が含まれており、3D立体視へと対応しました(注: Scaleformでは3Dメニューにも対応)。また、パフォーマンスの改善もされています。

これまでDSやPSPへの対応はありませんでしたが、「4.0」ではモバイルデバイスへの対応が核になります。iPhoneはまだ不透明ですが(注: アップルはFlashを利用したゲームを解禁する見込み)、Androidなどのスマートフォンに対応します。これまでの半分程度のメモリ使用量で動作するようにパフォーマンスの劇的な改善がされています。さらに、3D立体視の携帯ゲーム機への最適化も含まれます。

私たちはこれまで自社のことをFlash UIを提供する会社と言ってきましたが、今後はFlashでゲームを開発するためのプラットフォームという位置付けになっていくと思います。特にモバイル分野ではですね。一方で、既存のゲームエンジンとしてはUnity、Unreal、CryEngineと競合が多数ありますが、我々は2Dと3Dの両方の良いところをチョイスした2.5Dという考え方でやっていこうと思っています。

―――お客さんの感触は?

これからのお客さんにとってはScaleform GFx自体の生産性や機能性がアピールポイントになっているようです。現在のお客さんにはパフォーマンスの改善は期待が大きいようです。特に、マルチスレッドに対応することで格段の進歩が期待できます。

―――MasterImage社との提携の意味というのは?

モバイル機器での3D立体視を活性化させていく事を考えています。MasterImage社の優れた裸眼立体視技術と我々が2.5Dと呼んでいる非常にパフォーマンスの優れた3Dグラフィックレンダリングやミドルウェアの技術を使うことで、これまでモバイルでは実現できなかった3D立体視を実現していくことがゴールになります。

MasterImageの技術は既に日本で発売されている日立の携帯電話「H001」(※)に採用されていますが、今後もスマートフォンや携帯電話に採用が進んでいくことで、そこでのゲーム市場は活性化していくと思います。3D立体視のキラーコンテンツはゲームで間違いないでしょう。デベロッパーの皆さんには素晴らしいゲームを期待したいですね。

※世界初の裸眼立体視を搭載した携帯電話。au WIN対応。

―――なるほど

今年のE3でニンテンドー3DSを触り、とても印象付けられました。体験してみるまで、大したもんじゃないと思ってたんですけどね。WiiとDSを大成功させた彼らの未来を見る目は確かで、その向こうを張るのは得策ではないと思ってます(笑)。彼らは素晴らしい会社ですし、その任天堂がモバイルの未来は3D立体視にあるというのであれば、Scaleformもその未来に賭けてみようと思います。

―――ありがとうございました

【CEDEC 2010】外国人が語る欧州言語向けローカライズの実情

http://www.inside-games.jp/article/2010/09/12/44339.html

成長期から停滞期に移って久しい日本市場と、いまだ成長を続ける欧米市場。中でも欧州市場にどのようにリーチしていくかが、日本企業の大きな課題となっています。特に頭が痛いのが欧州の多言語対応。かつては英仏独伊西の5言語が中心でしたが、今や20カ国語近くローカライズされるタイトルも存在します。

こうした問題を議論するため、CEDEC初日の31日「英語だけじゃない! 外国人が語る欧州言語向けローカライズの現状と課題」と題したセッションが開催されました。スピーカーはバースデーソング音楽出版Windwardのエミリオ・ガジェゴ・サンブラノ氏。フリー翻訳者のヘンペル・グナ氏。元ナツメのローカライズ版プロデューサーで、現在はフリー翻訳者のストーベル・フローリアン氏の3名。それぞれスペイン語代表、ドイツ語代表、フランス語代表という位置づけです。セッションはエミリオ氏がリードし、グナ氏とフローリアン氏が補足するというスタイルで進められました。

ゲーム開発には大きくパブリッシャーとディベロッパーが存在しますが、海外版制作にはローカライズベンダーや、フリー翻訳者という業界プレイヤーが存在します。高品質の海外版を開発するためには、当初からこの3者が密接な連携をとることが重要ですが、国内では開発者がローカライズベンダーの存在を意識する例は、極めて乏しいのが現状です。こうした中で本セッションは、その架け橋の第一歩を踏み出すという点で興味深い内容となりました。

はじめにエミリオ氏は欧米のローカライズに関するアプローチの違いについて説明しました。アメリカでは翻訳家は日本人や学生が多く、彼らが翻訳した訳文を「編集者」的なポジションのスタッフがネイティブにとって違和感のない「英語」に修正していきます。一方で編集者は原文(日本語)がわからないことがほとんど。結果としてローカライズは自然だが、原文の雰囲気が残っていないケースが多いとのことです。

ヨーロッパでは反対に翻訳家に高いスキルと権限が求められます。結果として原文に忠実でレベルの高いローカライズが可能ですが、人材選びがポイントとなります。そこにはハリウッドを筆頭に自国のコンテンツ力が非常に強く、海外からの輸入作が少ないアメリカと、アメリカの文化的影響を受けざるを得ないヨーロッパのコンテンツ消費スタイルという背景が見て取れます。

こうした状況下で、日本からヨーロッパ向けにゲームをローカライズすると、どうなるでしょうか。ほとんどの場合、日本語版から英語版が作成され、そこからヨーロッパの各言語版が作成される、というステップが採られます。そのため大前提として英語版が確定されなければ、欧州版の作業が進められず、期間とコストが上昇します。しかし英語版で間違いがあると、欧州版ではその間違いに基づいて翻訳が行われるため、誤訳が増加。再び期間とコストが上昇します。また英語版作成段階で原文の雰囲気が損なわれることが多いため、欧州語版もそれにならってしまいます。

この対策としてエミリオ氏は「日本語から英語版を経由せず、直接ヨーロッパ言語に翻訳する」「世界同時発売を諦める」などを提案しました。理想的なのは前者ですが、対応ベンダーは限られており、必然的にコストが上昇します。後者は現実的ですが、いかにも後ろ向きな対策でしょう。これは英語から直接ヨーロッパ言語に翻訳すればいい北米のパブリッシャーと異なり、日本ならではの課題だといえます。この問題を解決するには、より精度の高いローカライズ体制を独自に構築することが求められます。

雰囲気の問題に続いて、翻訳者の頭を悩ませるのが、固有名詞の問題です。エミリオ氏はウィリアム・テルなどの歴史上の人物でも、各国でバラバラの呼び方がなされるなど、欧州人の言語に対する執着や愛着は並々ならぬモノがあると語ります。ちなみにエミリオ氏はロビンフッドと混同したのか、テルをイギリスの英雄と説明しましたが、速攻でスイスのフランス語圏で生まれたフローリアン氏から「スイスの英雄」と訂正ツッコミを受けていました。

さて、映画や書籍などと違い、ゲームの場合はキャラクター名だけでなく、技やアイテム、場所など、大量の固有名詞が含まれます(RPGなどでは、なおさらです)。これらを元の意味合いを盛り込みつつ、一つずつ翻訳しなければなりません。ちなににポケモンの場合は、英語版・ドイツ語版・フランス語版は各国語に翻訳されていますが、イタリア語版・スペイン語版では英語版の名称がそのまま使われているとのこと。さらに「ピカチュウ」は全言語版で「ピカチュウ」となっているように、ローカライズする名前としない名前をわける必要もあると説明されました。

固有名詞の問題をさらに複雑にしているのが、コアユーザーの原文嗜好です。「ストリートファイター」シリーズの技の名称では、昇竜拳が英語版では「Dragon Punch」、フランス語版では「Coup de poing du dragon」などと翻訳されています。しかし、こういったタイトルでは、むしろ「Shoryuken」と表記し、その後にカッコ書きで各国語の訳文を入れる方がコミュニティに喜ばれる場合もあるとのこと。同じようにアニメ原作、漫画原作のゲームでも、日本語の技をローマ字表記で使う方がファンのツボを突く場合もあるそうです。「ドラゴンボール」の「カメハメ波」は、「turtle wave」と訳されるよりも、「kamehame-ha」の方が嬉しいというわけです。

もっとも、欧州ではアニメに比べて漫画はニッチな文化で、コアユーザーが読むもの。そのため一般ユーザーにとっては、ローマ字表記の技名よりも、アニメと同じ翻訳済みの技名にした方が理解されやすいという事情もあります。ポイントとなるのは、まずタイトルをどのユーザー層に売りたいのか、しっかりマーケティングを行い、その上でどの段階までローカライズするか決める必要があるということ。さらに翻訳した固有名詞が、すでに現地市場で商標などを侵害している場合もあるので、リーガルチェックを怠らないようにすること、などの注意も語られました。

翻訳文のチェックを誰が行うかも、大きな問題です。現状ではほとんどの場合、翻訳者はQA(デバッグ)を行いません。そのため前後関係が不明なままで翻訳した結果、ゲームプレイの障害となるような誤訳が発生する可能性が残ってしまいます。これらは通常のQAプロセスでは浮かび上がらない問題です。逆に翻訳家の意図が伝わりきらず(意図して残したローマ字表記など)、バグとして報告される例もあると言います。こうした事態を防ぐため、翻訳とQAは密接なコミュニケーションをとるか、翻訳家自身がQAに参加すべきだと提案されました。

またローカライズで避けては通れないのがコストパフォーマンスです。ローカライズの基本的なプロセスは、どのタイトルでも大きく変わりません。しかし現在は適切なローカライズミドルウェアなどが存在せず、作業に無用な混乱が生じています。そこで▽プラットフォーム別・各言語別の専門用語パック▽エクセル上のプラグイン・マクロ▽翻訳ファイル形式の統一化などが望まれると指摘されました。これらは、さまざまなディベロッパー、パブリッシャーと取引のある、ローカライズベンダーやフリー翻訳者ならではの要望だと言えます。翻訳のコストを下げるだけでなく、翻訳作業を正確に行うための手段の提供、さらにはデバッグのコスト低減などにもつながります。

最後に議論されたのが、ローカライズと売り上げの関連性です。まず大前提として、海外版の発売によって文化的な摩擦が生じるリスクを見極める必要があります。倫理基準や地理的問題などは、その最たるものでしょう。こうした問題は一度炎上すると社会的関心事になりやすく、売り上げに直接的な影響を及ぼさない場合でも、ブランドに大きな傷をつける結果となってしまいます。

また英語版と欧州語版でタイムラグがある場合、メディアによっては英語版でレビューを行い、欧州語版発売時には翻訳内容を軽く取り上げるだけ、なども見られるとのこと。欧米市場では日本以上にレビューサイトのスコアが売り上げに影響を及ぼす傾向があり、欧州版発売時に適切にメディアに取り上げられないのは問題です。またドイツ語圏ではApp Storeでドイツ語版がなければ、評価が必ず下がるとのこと。いずれにせよ客観的な数値を検証することは難しいが、ローカライズの品質が売り上げに影響を及す、と考える方が適切だと締めくくられました。

【CEDEC 2010】調査データで浮き彫りにするゲーム開発者の年収、キャリア、学歴

http://www.inside-games.jp/article/2010/09/13/44362.html

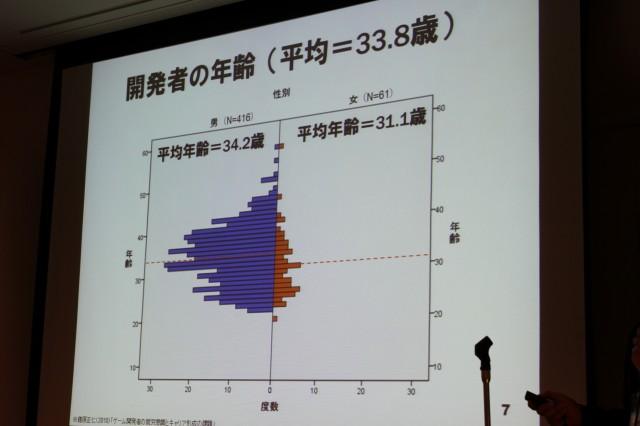

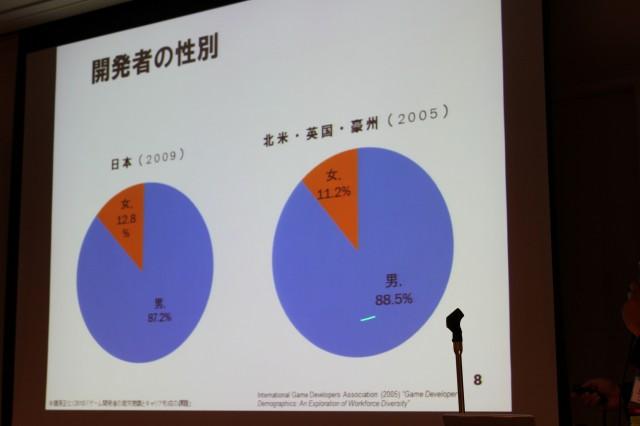

華やかに見えるゲーム開発者という職業。そのキャリアとはどのようなものなのでしょうか? 東京大学大学院情報学環の藤原正二・特任助教は大規模なアンケート調査による「ゲーム開発者の就労意識とキャリア形成の課題」をまとめ、初めてこの問題についての体系的なデータとして明らかにしました。ゲームのお仕事フェアの講演として行われた「ゲーム開発者の働き方とキャリア」ではこの貴重なデータを使い学生に向けてゲーム開発者の実態を明らかにしました。

まず藤原氏はゲーム開発者を「ゲームの企画・開発を担う構成員の総称」と定義。キャリアとは「将来に渡っての人間の生き方」としました。

■ゲーム開発者のプロフィール

まず平均年齢です。中心となっているのは30代の前半。これは業界自体が若いということにも要因がありそうです。「終身雇用は見られず、定年まで勤める人はごく僅か」です。グラフから一目瞭然ですが、圧倒的に男性中心です。これは世界的に同じ傾向で、藤原氏は「エンターテイメントの創造にはダイバーシティ(多様性)が求められているのではないか」と懸念を示しました。

最終学齢では日本では大学と専修学校で約7割を占めます。対して海外では大学卒業が64%、大学院も加えると約8割になります。この違いには、日本では専門学校がゲーム開発者育成機関としての地位を確立している事が挙げられそうです。一方で、職種と最終学歴の関係性を見ると、プロデューサーやプランナーで多いのは大学卒業。プログラマーやグラフィッカーで多いのは専修大学卒という結果になっています。先攻した学問系統との関係性でも、プログラマーは理工系が多く、グラフィッカーは芸術・表現系が多いなどある程度の相関性が見られます。

教育機関数でも専門学校は圧倒的です。これには「時代に応じてカリキュラムに柔軟性を持たせられる専門学校の利点が影響したのでは」とのこと。ただし、所在地では東京・大阪・名古屋に偏重が見られます。

■ゲームが好きだから開発者になる

続いて、開発者がゲーム産業に参入(就職)した理由について。圧倒的に多いのは「ゲームが好きだから」という回答。次いで「自分の能力・個性が活かせる」「仕事が楽しそうだから」が続き、大多数が前向きな志望理由を持ってゲーム産業にやってきた事が分かります。

また、今の会社に就職した理由においても、「自分の能力・個性が活かせるから」「仕事が面白いから」「技術を覚えられるから」というのが上位3理由で、こちらも前向き。藤原氏は「内発的なモチベーションが推進力になっていて、やる気の高い人が多いというのがゲーム産業の特徴です」と言います。

そのことは求められる資質にも反映されています。最も多いのは「熱意・意欲」で、次いで「想像力・発想力」、「積極性・チャレンジ精神」です。ここで専門的な技術スキルは全く上位にきません。ただ、当然のことながら技術的にも求められるものは大きく、CESAの有識者会議では技術ロードマップを策定、毎年のCEDECで更新されています。

■ゲーム産業の給与は

気になるゲーム産業における年収ですが、年齢が上がるにつれて急激に上がる年功序列賃金となっているようです。勤続年齢による上昇は年齢ほどではないようです。これは専門学校卒が多いのが影響しているのかもしれません。他の産業と比べると平均年齢は低く、平均年収は高いという結果になっています。勤続年数が短くなっていますが、藤原氏は「ゲーム開発者はプロジェクト単位で動く人が多く、組織に従属するのではなく、自らキャリアを切り開いていかなければならない」と話しています。

転職回数と平均年収の相関を見ると、転職をしない方が年収には有利のようですが、転職回数と平均年収との相関は見られません。

仕事の継続理由では「お金を得るため」がトップです。2位は僅差で「この仕事が楽しいから」「現在の仕事が好きだから」「自分の才能や能力を発揮するため」が並んでおり、才能が発揮できない組織にいたり、そういう組織になってしまった場合に転職するという手段が取られるようです。

勤務形態は裁量労働制が多いようです。

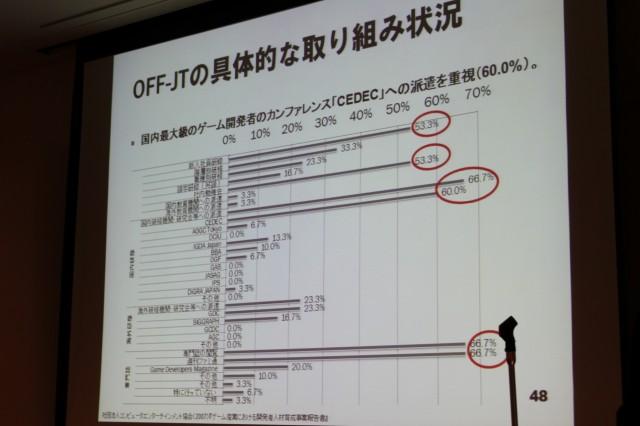

■開発者のキャリア開発

入社後の育成についてはOJTが中心という企業が多いようです。キャリア開発自体は個人の裁量に任せるというケースが多く、企業が行う場合も、人事部が主導するというよりは、開発現場が主導しているようです。具体的な取り組みも乏しく、せいぜいCEDECに派遣するという程度が多くなっているようです。藤原氏は「人を育てられる人材が不足し、そのための時間も不足している」とのこと。

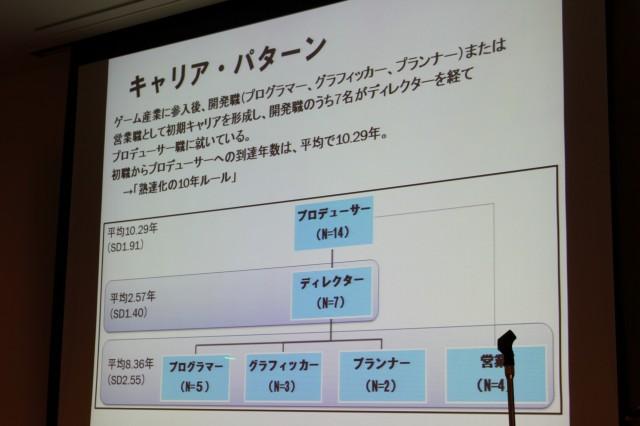

プロデューサーまでのキャリアパスを考えると、開発職でも営業職でも道のりはあり、学歴や職種によって到達年数は異なっていきます。その平均年齢は10.29年だということです。

| キャリアパターン |

|---|

|

| キャリアの節目とは |

|

| キャリアアンカー |

|

| 8つのカテゴリ |

| File not found: "cedec091425.jpg" at page "業界仕組みネタ2/CEDEC2010"[添付] |

| 開発者のキャリアアンカー |

|

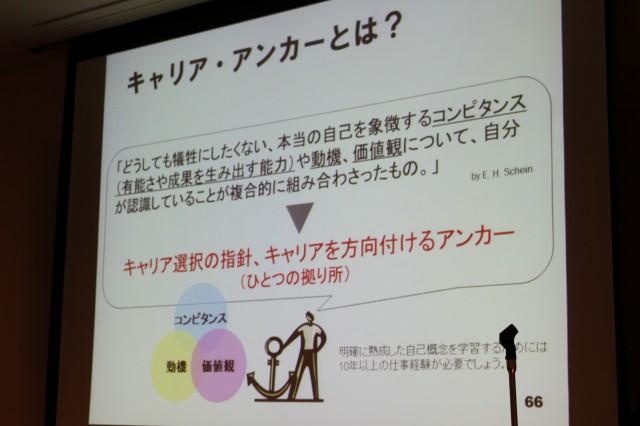

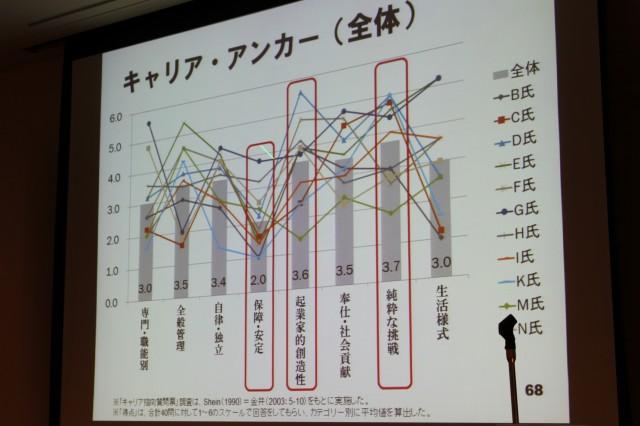

ただし、プロデューサーを目指すばかりがキャリアパスとは必ずしも言えません。それぞれに目指す志向があるからです。その一つの方向性としてキャリア・アンカーの8カテゴリとして提示しています。ゲーム開発者の中には、「起業家的創造性」「純粋な挑戦」「保障・安定」といったキャリア・アンカーが強い人が多いようです。

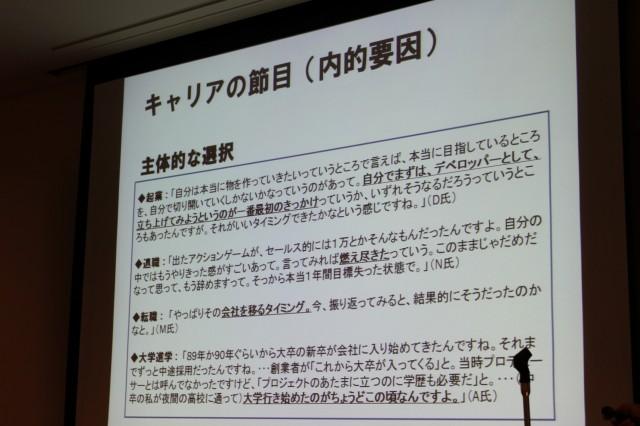

最後に藤原氏は一つのキャリア戦略を提示しました。(1)まずは豊かな学びとゲーム経験を蓄積し、開発者の前段階としての素養を養っていく段階です (2)次いでRJP(Realistic Job Preview)=良い点も悪い点も知る。すなわち憧れの段階から、現実を直視し軌道修正しながら、自分の道を定めていくことです (3)では人的なネットワークを構築し (4)では自分のキャリアのデザインを節目節目でやっていきます (5)そしてキャリア・アンカー、キャリア選択の指針を形成していくことです。

藤原氏は「ゲーム開発者は大変な点もあるが、人々を楽しませるやりがいのある仕事」だと締め、未来のゲーム開発者にエールを送っていました。

【CEDEC 2010】日本で働く外国人ゲーム開発者が思う事、大激論

http://www.inside-games.jp/article/2010/09/14/44371.html

英語では Making International Hits in Japan - The Foreign Developer's Perspective(国際的なヒット作を日本で開発する ~海外開発者の視点から~)と銘打たれたこのラウンドテーブルでは、コアスピーカーとしてスクウェア・エニックスの Fred T.Y. Hui さんとイニスの Robert Ota Dieterich さんのお二人を迎え、「ゲーム開発」、「日本」、「海外」をキーワードに熱い議論が繰り広げられました。

なお、本ラウンドテーブルは英語で行わました。このため以下の内容は編集部による翻訳であることをご了承ください。

CEDEC 2010 最後の時間枠のひとつであった本ラウンドテーブル。議題はすべて参加者が挙げる方式で、テーマが挙がるごとにプレゼンテーションに追記していくライブならではの進行でした。

最初に取り上げたテーマは、日本人開発者の方から挙がった「なぜ英語が話せる君らは(欧米ではなく)わざわざ日本から世界ヒットを出そうとしているの?」というストレートなもの。

「開発チームが外国人スタッフの意見を聞きたいと考えているのでは?」や「外国人の方が考えを口にすることを厭わないよね」という意見も出ましたが、続けて「そうは言っても、開発プロセスが進行するにつれて聞いてくれなくなるよね」とリアルなお話もありました。

またある参加者は「欧米と日本では強みを持つジャンルが異なる。北米といえば FPS だけれど、日本には別の強みがある」、「参加者のほとんどは、少年時代には日本のゲームの大ファンだった」と話し、少年時代の思い出も含めて「日本ならでは」というキーワードが来日の動機のひとつになっていることを明かしました。

一方、「なぜ外国人スタッフを雇うのか?」というテーマでは「日本企業が国際市場を見据えているから」、「海外の文化を肌で感じるため」ではないかとの意見が挙がりました。

次にモデレーター役の Robert 氏が「日本のゲームは的を外していると言われることが増えてきたがどう思う?」と問うと、「日本発のゲームは、欧米のレビュアー視点では古臭い(old fashioned)と思われているようだ。ペルソナのようなタイトルは成功しているけれど」、「開発の世界では、5~10 年前に文化的なシフトがあったが、そこから日本の影響力が衰えてきたと思う」という意見が挙がりました。

一方で「日本の強みは何なのだろう?」という問いに対して、ある参加者は「日本のお伽話を体現したような大神だとか、塊魂のようなゲームは誰の目から見ても "日本のもの" だし、誰もが好む」と、海外でも受け入れられた日本的なゲームの例を挙げた上で「そういうところに自分たち(外国人スタッフ)の持つ "テイスト" を足して、ゲーム業界全体を強くしていきたい」と述べました。

次のテーマは「日本での生活、何に困る?」。

このテーマについては様々な要素が挙がりましたが、最初は残業文化について。「私たちの文化では、残業イコール自分の能力が足りないと考える。でも日本では…みんな寂しがり屋なのかな(会場笑)。自分も早めに帰るときは多少後ろめたい気持ちになる」という意見が出ると、それに対して「長いこといたら僕はもう全然気にならなくなったよ(笑)」と話す参加者も。日本人参加者からも「テイジ(定時)に帰るのは全然問題ない。そういう文化をどんどん広げて欲しい」、「私もテイジに帰りますよ!」と歓迎するコメントが続きました。

次の話題は「日本語能力の要件」。

モデレーター本人から「これは "必須" ですね、話題終了」と冗談交じりのコメントが出る一方で、「私の場合は外国人の上司がいるので、重要なミーティングなどで理解しきれなかったりすると、ミーティング直後に上司が英語で大切な部分を説明してくれたりします。もちろん絶対に必要な時だけですが」といった話も。

またある参加者は「うちには全く日本語を話せないスタッフが何人かいますが社内に通訳がいるので、必要に応じて間に入ってもらいます。もちろん話のスピードは落ちます。でも会社に通訳を置くというのはいいことだと思います」と語り、社内コミュニケーションの現状を明かしてくれました。

この方は続けて「英語を学ぶというのは日本のスタッフにとっても良いことではないでしょうか。"会話ができると良い" という話ではなく、英語ができることは良いことだと思います」とも述べて、"英語=コミュニケーション" ではなく、豊富な技術情報や書籍も頭に入れられる利点があることを強調しました。

続いて選ばれたテーマは「日本のゲーム業界を外国人スタッフにとって魅力的にするには?」。

これには参加者のひとりから「給料増やして!(Pay More!)」と即座にコメントがつき、会場は笑いに包まれました。また給与については「毎年 GDC で公開される年収に関する調査で、日本だけが除外されているのはなぜ?CEDEC でそういう調査が行われないのはなぜ?」といった話題も。

非常に興味深かったのは「Web サイトの採用情報」に関するコメント。「ある企業では、Web サイトを完璧な 2 言語対応にしてあるのに採用ページだけが完全に日本語だった」や「英語ページなのに採用情報のページへのリンクだけが漢字で表示される」のように、Web サイトの採用情報が外国人からの応募を想定していない作りになっているという声や、「履歴書や応募書類が紙ベース。E メールとか使おうよ、もう 21 世紀だよ!」という指摘が続きました。こういった点は海外のスタッフを積極的に増やしたいと考えている企業にとってはすぐに役立つ意見かもしれません。

「ゲーム業界の教育に関する違い」というテーマでは、「日本にはゲームに関する修士プログラムがない」、「ゲームの作り方やゲームデザインを教えるプログラムがない」といったものから、「友人に専門学校生がいるが、そこで教わっている内容のレベルがあまりに低くて驚いた。非現実的だと思う」、「企業は大学やセンモンの学生に何を期待しているのか?」といった、教育機関で教えていることと現場で必要な知識にズレがあることを指摘する声もありました。

またゲームデザインについては「欧米ではゲームデザインは科学(Science)です。何が優れたゲームデザインか?ということを解明する科学になっているんです」と、視点の違いを述べる参加者も。

このテーマでは他にも「日本の企業が基本的なプログラミングのトレーニングを提供したりしているが、欧米企業では各人が最初から専門的なポジションに対して応募してくる」など、「新卒」に関する文化の違いに疑問を呈する意見が出ていました。

このあたりで残り時間が 10 分を切り、少し急ぎ足になった会場内。Robert 氏が急ぎ足で「萌えが大好きな人?」と挙手を促したのですが、意外(?)なことに挙手した人はほんの数人。逆に嫌いな人はと尋ねると多くの人が挙手しました。好きではないだけではなく、嫌っている人が多いというのは意外に思う方も多いのではないでしょうか。

最後のテーマは「日本のゲーム業界で自身のキャリアをどう考えている/いくか?」というもの。

「日本に滞在し続けるつもり?それとも日本はキャリアの足がかり?」との疑問に対してある参加者はまず「外国人スタッフが今日本にいる理由は、日本でゲームが創りたいからじゃなくて、日本のことが大好きだから」ではないかと述べたのちに「残業文化などを考えると日本は最良の場所とは言えないけれど、いい会社が見つかればもしかして…」と本音を語りました。また別の参加者からは「日本は雇用保障が非常に強いので帰国するより良いかもしれない」という意見も。ただ、この点については、一部の参加者からは疑問の声があがっていました。

続いて長期的なキャリア形成を見据えた参加者のひとりが「プロデューサーやディレクターになりたいと考えているが、長期間日本企業で働いて最終的にそのようなポストに就いた人はいるだろうか?」と問うと、「君、40 歳になった?まだならダメだね(笑)」といった冗談めかした反応の他に「ひとり日本企業でディレクターになった人を知っているけど、その人は社外から実績をかわれて入社した人だった」、「会社の規模にもよると思う」と、出世してディレクター、というキャリアが現状ではポピュラーではないことを指摘する声があがりました。

実に多数のテーマを扱ったラウンドテーブルはこのテーマを最後に終了。終始リラックスしたムードで進み、笑い声が頻繁に上がる明るいセッションでした。

【CEDEC 2010】ゲームを「作りたい人」、から「作った人」になるためは・・・

http://www.inside-games.jp/article/2010/09/14/44384.html

ゲームを「作ってみたい」人が、「作った」人に変わるためには――。

CEDECと同時開催された「『ゲームのお仕事』業界研究フェア」で、この問いかけに対するひとつの答えが提示されました。セッションを担当する小林貴樹氏は、いくつかの会社を経て現在は株式会社スマイルブームの代表取締役を。いわく「皆さんが生まれる前からゲームを作ってました」という方です。

■ゲームに必要な要素とは

講演はまず「ゲームってなんだろう」というところから始まります。

小林氏によれば、ゲームとはつまるところ「遊び」であり、ゲームを作ることは「遊びのルールを作るということ」に他なりません。そこには「明確な勝敗ルール(じゃんけんなど)」「わかりやすく簡単な操作(トランプなど)」「ごほうびによる中毒性(TVゲームなど)」の3段階があるといいます。

TVゲームや携帯ゲームを作る場合、対象となるハードウェアには次の要素が求められます。

液晶モニターなどの「表示装置」。スピーカーなどの「音響装置」。コントローラーなどの「入力装置」。CPUなどの「制御装置」。メモリーなどの「記憶装置」。wi-fiなどの「通信装置」。PCや家庭用ゲーム機、スマートフォンはすべて、これらを備えています。

このように考えると、身近なものでも制御できればゲームを作れそうな機器があるといいます。地デジ液晶TV、パチンコ台、プリンターの複合機、銀行のATM、電子レンジなどがそれに当てはまります。

小林氏は「銀行のATMは、ニンテンドーDSの親分みたいなもの。カジノマシンとしては最高の装置」といいます。考えようによっては、カーナビでドライブゲームを作ることもできるとのこと。

■仕組みはいたってシンプル

ここからはソフトウェアの話に入っていきます。

小林氏は「ゲームはどれも基本的な流れが同じ」といいます。その流れとは、1.コントローラーなどでの入力。2.プレイヤーキャラなどの制御。3.物体や背景、エフェクトの描画。4.同期。そして1に戻る。この繰り返しとのこと。

たとえば将棋では1手ごとに、格闘アクションは1/60秒ごとに、RPGではターンごとに、『Excel』ではキーが押されるごとに「入力」があります。またそれぞれ、駒を置く、攻撃or防御をする、コマンド選択、セルを選んで数字を入力するといった「操作」があります。さらにこれらには、駒を置いたとき、1/60秒、セルの内容が変わったときに「描画更新」が行われます。

つまり、いずえも処理内容として大きな違いはなく、「入力を待って、物体を移動し、決定する作業の繰り返し」なのです。

また、テキストを表示する場合も、2Dグラフィックで表示する場合も、3Dで表示する場合も、入力はどれも1/60ごとに受け付け、どれも1/60ごとに処理。表示も「座標を指定し、1文字(or画像orモデル)ごとに表示」するという意味では同じです。やはり、プログラムの処理内容としてはどれも違いはありません。

「ゲームを作るというと、いきなり豪華なゲームを作ろうとするかも知れないが、それは難しい。でも、どれも根っこは同じ。最初はテキスト(文字)だけで作ってもいい」と小林氏。結局はアイデアが勝負になるといいます。

「テキストだけでゲームを作ってもいい」例として、小林氏はテキストベースのシューティングゲームを公開します。これは「PLAYER」の文字で構成された自機を操作し、「SHOT」という弾で「ENEMY」という敵を撃ち落とすもの。見た目はシンプルですが、シューティングゲームとして成立しています。

次に、このテキストシューティングに2Dグラフィックを重ねたものを見せます。見た目は一気に変わりますが、処理に関して「やっていることはまったく同じ」。さらにカメラの向きを変え、3Dゲームにしたものがスクリーンに表示されます。これもやっていることはテキストベースのシューティングと変わらないとのこと。

つまり、やはり表示、音、人力、制御、通信の要素さえあれば、ゲームは作れるのです。

■己の「立ち位置」を決めよう

小林氏は「できるのであれば、企画、デザイン、プログラムをすべてひとりでやるほうがいい」としながらも、いきなりではハードルが高いため、まず自分がどの立場でゲームを作れるか考えるといいといいます。

まず、プランナーとしてゲームを作る場合。企画書は3枚でいいといいます。「表紙」「セールスポイント」「画面と操作」を用意し、表紙には世界観やイメージ、ロゴをしっかり描きます。セールスポイントは3点。他にはない要素をまとめます。「細かく書きたくなるが、まとめて書くのも訓練」と、小林氏はいいます。そして「画面と操作」。ここにはメイン画面や基本操作などを簡単な絵で説明します。

同社ではスケッチブックに鉛筆で書いた企画書を、スキャンしてパブリッシャーに提出することもあるとのこと。「企画書にいろんな飾りつけをしても、長く業界にいる人をだますことはできない」といいます。

次に、デザイナーとしてゲームを作る場合。デザイナーには、いくつかの職種があります。「美術設定」は紙と鉛筆、絵の具といった美術用具だけで純粋に絵やコンテを描きます。「2Dデザイナー」は『Photoshp』などで色を着け、表現します。そして「3Dデザイナー」。『Maya』などのソフトを用い、立体的なモデルを作ります。これらのうち、自分はどれで攻めるかを考える必要があります。「絵が上手だからといって、3Dモデルがうまく作れるわけではありません」。同社の3D担当者が描いたうさぎの絵を見て「爆笑したことがある」といいます。

自分の得意な表現を見つけ、ゲームのビジュアルを提案することが重要なのです。なお、プレゼンの際には、FLASHやムービー編集ソフトを使って映像で見せると説得力があるとのことです。

最後にプログラマとしてゲームを作る場合。

プログラマも技能によって役割が異なります。まず「ツール」担当。画像データやデータを効率よく変換する仕組み作りをします。「ゲーム本体」担当者は、ゲームソフト本体のプログラムを作ります。そして「共通処理の再利用」。ゲームをいくつか作っていくと、共通で使えそうな処理が見えてきます。それを担当します。「プログラマとして自分の強みをいかしたコードを書き、売り込みましょう」と小林氏。

■とにもかくにも最後まで

以上のようにコンピュータでゲームを作る際に重要なことは、「なにはともあれ作ってみる」ということと「プロ用の道具は不要」だということです。

「なんでもいいから1つ作ってほしい。それができればやっていけます。最初から売られているゲームと同じ物を作る必要はありません」と小林氏。いつまでも「作ってみたいんだけど…」で終わってしまう人は、たとえゲーム業界に入れたとしても、苦労するだろうといいます。

・(ゲームに限らず)自分の力で最後まで作った経験のある人

・新しい技術や表現に興味があり、応用力のある人

・他の人の気持ちになってものごとを分析できる人

こうした人材が、いまゲーム業界に求められているというのです。

【CEDEC 2010】開発基盤システムはどこへ向かう。サイバーコネクトツー、15年目のポストモーテム

http://www.inside-games.jp/article/2010/09/14/44386.html

ゲーム開発を効率よく進めるために、開発基盤システムはどうあるべきか。創業15年目を迎えた株式会社サイバコネクトツーでのケースについて、同社の技術開発チーフ・宇佐見公介氏、相場武友氏、片桐誉裕氏が語りました。

セッションが行われた会場は開始前から超満員。同社の松山洋社長が自ら関係者席に聴講生を案内するほどで、その注目度の高さがうかがわれました。なお本セッションは、同社内で用いられている職種名を用い進められました。同社では北米で一般的な呼称に合わせているため、たとえば他のメーカーではプランナー、企画と呼ばれる職種が「ゲームデザイナー」に、デザイナーと呼ばれる職種が「アーティスト」になります。

■15年間の道のり

同社の開発基盤システムには3つの世代があるとし、それぞれPSの時代、PS2の時代、PS3の時代と言い換えることができるといいます。

第1世代は基盤となるシステムがなかった時代。SCEから提供されるものを利用していました。当時はプログラマがエフェクト、パーティクルの表現、カットシーンの演出まで担当し、負担がとても大きかったとのこと。データ管理も手作業で、ヒューマンエラーが多かったのと片桐氏は振り返ります。

第2世代では開発基盤システムCCSを開発。これによりエフェクトやカットシーンの演出はアーティストの作業になりました。また補助ツールでデータ管理などを行うことにより、開発の効率化が進められたといいます。

CCSはのちに移植。さまざまなバージョンが派生。タイトルごとに独自カスタマイズを行っており、別タイトルで作った機能を取り入れていきます。こうしてタイトルに特化したチューニングを行えるようになりましたが、のちにマージ作業が他の作業を圧迫。問題が累積しても修正しづらい状況になっていたといいます。

そして第3世代へ。ここで肥大化した基盤システムをいったん捨て、新たにNUCCライブラリを開発します。これは株式会社バンダイナムコゲームスが開発したNUライブラリをベースに、CCSの機能を追加したものです。

この第3世代で開発基盤システムは大きな変貌を遂げたものの、開発ツールやワークフローは前世代からほとんど変わっていないといいます。また、このときの移行ではコストが少なくて済んだものの、いまだ見直しができていないという現状もあるとのことです。

こうして同社の開発基盤システムは、効率化がまったくされていなかった第1世代から、第2世代である程度の効率化。その思想を引き継いで第3世代に入ったわけです。

第2世代で効率化に成功した背景には、次のような機能があると片桐氏はいいます。

「ストリーミング・シーン再生」『3ds Max』上に表示されたシーンを実機上でも再生できるため、開発初期段階でのプレゼンなどに利用でき、ゲーム本体の開発が進んでいなくても先行してムービーを作成できたといいます。

「シーンベースのアニメーション表示」これは従来モデルにアニメーションを割り当て、エフェクトを重ねるという作業を行っていたものを、すべて組み合わせた状態で表示する機能です。キャラクター+エフェクトのシーンでもプログラマの作業が発生せず、負担が軽減されました。またアーティストも、モデルとエフェクトを組み合わせたまま開発できるようになったといいます。

「レイヤー機能」どこを優先して描画するかを管理するためレイヤーを用意。これをアーティストが管理し、どのオブジェクトをどのレイヤーに置くか決めます。第3世代の開発基盤システムでは複数のパスを使うシェーダーの管理にも利用されているといいます。必要に応じてレイヤーに機能を追加できるため、たとえばメニュー画面を追加したいときには、そのレイヤーを指定すれば済むとのことです。

その他、ミスを減らすため、1ソースファイルにつき出力するファイルはひとつとする。データ内にデータソースのファイルパスを埋め込む。メモリの確保サイズがわかるようにフォーマットを作る、といったデータ管理上の工夫がなされているといいます。

■超えるべき問題

しかし、第3世代の開発基盤は第2世代をもとにしたものであるため、内在していたデメリットまで引き継ぐ結果になったといいます。

第3世代で顕著になったのは、データフォーマットの問題です。第2世代で固定のフォーマットを使っていたため柔軟性がなく、新しいデータを追加する際に手間がかかるといいます。またプロジェクトごとに拡張データが必要になりますが、結局は各担当者が独自フォーマットを作ったほうが早く、無駄な作業が多くなったといいます。

それに付随し、シェーダー対応の問題があります。シェーダーのプログラミング内容によって、入力されるデータが変わりますが、本来ならば汎用性のあるデータフォーマットがあるべきだといいます。しかし同社では、時間的な制約から実装が先送りにされ続け、結果「のちのちボディブローのように効いてきた」といいます。

開発ツールについても担当者ごとに完成度のバラつきがあるうえ、プロジェクトが優先されてメンテナンスがおろそかになる問題があるといいます。結果、担当者が変わると同じようなツールの作り直しが発生しているとのことです。

たとえば同社ではデバッグのためのリソースエディタをゲームアプリケーション側に作っています。これは有効に機能したものの、パッド操作がしにくい、他のコンソールへの移行が難しいといった弱点があるといいます。

こうした問題のほとんどがツール関連のものばかりで、プロジェクトが大規模になるに従い、ツールの必要性と拡張性が求められてくるとのことです。

こうした問題の原因は、プロジェクトへの依存が強まったことと、ゲームが複雑化していることにあります。プロジェクト依存とは、開発基盤システムの完成度がプロジェクトの動向に影響されることで、実装優先のためにマニュアルが整備されないという問題などが起こります。また、ゲームが複雑化・肥大化することにより、内製ツールの数自体が増え、そのメンテナンスに追われることになるというのです。

こうした悪循環を断ち切るためには――。

■小さな一歩から

ここからは問題に対し、どう対処していくかについて話が進められます。

ひとつはプロジェクト依存からの脱却。会社の体制を見直し、プロジェクトから独立した部門の設立が必要だと宇佐見氏は考えました。ゲームの複雑化については、市場の要求に応えたものである以上「ではゲーム内容を簡単に」というわけにはいきません。ならば、そこに付随する問題に対処していこうという話になったといいます。

同社では2年前に開発支援室を設立。プロジェクトからの独立した形でゲーム開発のための基盤整理を行っています。設立当初は人手不足からプロジェクトのヘルプに入ることが多くあったものの、明確な目標を立て社内にアピール。上司を説得することで部署の存在意義を訴えたといいます。

開発支援室の最終的な目標は内製のゲームエンジンを作ることにあるといいます。そのためにまず小さな実装から導入し、それがうまくいけばフレームワークの開発へ、そしてエンジンの開発に着手するという段階的な目標を設定したといいます。

さしあたって内製ツールの開発環境を整備する必要があります。ツール作成の手順を共通化したり、インターフェイスを共通化したりすることで、ツールの増大に対処したいとのことです。また、『Excel』との相互機能を充実させ、いったん出力したデータを書き戻せるようするなどしたいといいます。

共通データフォーマットについては、第3世代で実装したGUI Toolkitをコンソール側でなくWindows側に持ってきたいとのこと。ビジュアルプログラミングについては、今後アーティストがツールを使う機会が増えることが予想されるため、制御フローを視覚化。さらに、こうしたライブラリを活用してもらうため、ゲーム本体から切り離してゲームデータ・エディタを用意し、汎用性を高めたいといいます。

同社のゲームデータ・エディタは次のような構成になる予定です。

まず「ゲーム構造エディタ」これはクラス設計をするツールで、データの構造を規定します。そして「データエディタ」でデータの編集を行い、「データ最適化」を盛り込むことで、デバッグ時の情報を削除します。

データ編集する仕組みについては、ゲームから独立させるとリアルタイムでの編集がしづらくなり、かといって内包するとゲームが重くなるという問題があります。

そこでゲームデータ・エディタはゲームから独立し、なおかつ同期の取れる通信同期型を採りたいといいます。それによってコンソール依存を軽減し、ターゲットが変わっても開発を続けられるようにしたいとのことです。

その先の展望として、「レンダリングパイプラインエディタを作りたい」と宇佐見氏。他のハードに移植するとき、レンダリングパイプラインをカスタマイズできるほうが便利だといいます。これには先ほど述べられた、レイヤー機能を応用するとのことです。

また、氏はゲームフローエディタの用意も考えています。

同社ではゲームデザイナが少ないという事情があり、ゲームの全体像が見えてくるのが遅く、「実装してみたら仕様が足りない」ということがあるといいます。これを解決するため、あらかじめゲームフローを視覚化するというのです。

それにより「これまでイメージから入るアーティストドリブンだったゲーム開発を、ゲームをデザインする側から製作するデザイナードリブンへの移行をしたい」といいます。

「中小ディベロッパーではミドルウェアを使った方がよいと思われるかもしれない」と宇佐見氏。「それも選択肢のひとつだが、プロジェクトやジャンルによって合わないものもある。いずれにせよ会社独自のものが必要になる」といいます。

まずは会社の体制を見直し、問題点を洗い出す。小さなことから始めていけば、中小ディベロッパーでも開発の効率化はできるはずと、同じような悩みを抱える同業者たちを励ましました。

【CEATEC 2010】実空間と仮想空間をつなげる「Mobile AR技術 Ver.2」

http://www.inside-games.jp/article/2010/10/04/44862.html

【CEATEC JAPAN 2010(Vol.13)】実空間と仮想空間をつなげる「Mobile AR技術 Ver.2」

「CEATEC JAPAN 2010」では、7月に登場したNTTドコモの先端技術「Mobile AR技術」に関する新しい応用事例も参考出展として紹介される予定だ。AR(Augmented Reality:拡張現実感)とは、現実空間の中に仮想空間を重ね合わせることができる技術。Mobile ARでは、これを発展させ、携帯電話のカメラを通じて、拡張されたさまざまな現実を見えるようにしている。

では、今回の「Mobile AR技術 Ver.2」は、以前の技術とどのような点で異なるのだろうか? 「前回は、携帯電話単体の機能としてARを適用していました。しかし今回は、ネットワーク連携によって、自宅などの幅広い環境においてもARを応用できるように改善したことが大きなポイントになります」とNTTドコモの太田学氏(移動機開発部 要素技術開発担当)は語る。

具体的な展示としては2つのデモが用意される予定だ。1つは「ブラウザ連携」という観点から、携帯電話やPC上のブラウザとAR技術を連携させるもの。架空の通販サイトにある商品を選ぶと、携帯電話にその商品情報がダウンロードされる。そして、マーカーに携帯電話をかざすと、携帯電話の画面上に商品(オブジェクト)が映し出されるという仕組みだ。単に商品が映し出されるだけでなく、マーカーと携帯電話の距離によって大きさが変わったり、携帯電話のかざし方によっては商品が現れる角度も変化するため、あたかもその場にオブジェクトが現れたかのように見える。

同社の森永康夫氏(移動機開発部 要素技術開発担当主査)は「これにより、従来の通販サイトでは判断できなかった商品のサイズや形状が、自分の部屋に居ながらにして、さまざまな角度から感覚的に確認できるようになります」と説明する。

今回のデモでは展示会場の制約上、本物の家具を設置することができない。そのためミニチュアサイズの家具類が用意され、その中でMobile ARのデモが行われる。そこではミニチュアの間取り空間にマーカーを置いて、携帯電話でかざして見ることで、架空の通販サイトで選択したテレビやピアノ、ソファなどの家具が現れる。「実際に家具を部屋のどこに置けば良いのか?」「他の家具と比べて色味やバランスがよいかどうか?」といったことなどを、現実空間に重ねて確認できるという。

もう一方のデモは「バーチャルリアリティ(VR)連携」と呼ばれる技術。具体的には、PCの中に実在の場所を模した仮想空間を用意しておき、その仮想空間を操作するツールによって、ユーザー自身が仮想空間上に各種オブジェクトを配置することができる。同時に実空間にも、それらのオブジェクトの情報がヒモづけられる。そこで、実際にその場所で携帯電話をかざすと、PC上で設定したオブジェクトが表示されるのだ。すなわち、携帯電話を媒体とし、PC上の仮想空間と現実空間のリンクを実現する技術だといえる。

「たとえばPC上で渋谷の仮想空間をつくり、ユーザーが何かオブジェクトを配置すれば、リアルな渋谷の街にそれらを反映することができるようになるでしょう」と森永氏は言う。実際のデモでは、CEATEC JAPANの会場をPC上で仮想的につくり、そこに「宝箱」や「お化け」などのオブジェクトを置く。実際の会場にて、携帯電話でそれらを探しオブジェクトをクリックすると、宝箱が開くなどのイベントが発生するという。このように仮想空間と現実空間を組み合わせたエンタテインメント性に富んだゲームや、自分だけのオリジナル観光マップなどをつくって、他のユーザーに配布することもできるだろう。

今後は、さらにネットワーク連携によって、AR技術の現実空間への利用が拡大していくだろう。いままで想像できなかった空間での遊びやビジネスにも展開され、携帯電話というデバイスが担う役割も変化してくるはずだ。

【CEATEC 2010】NTTドコモ、メールだけでなく“心”も伝える技術

http://www.inside-games.jp/article/2010/10/05/44861.html

【CEATEC JAPAN 2010(Vol.18):動画】NTTドコモ、メールだけでなく“心”も伝える技術

近未来の研究技術に触れることができるのも展示会の面白さの一つだ。NTTドコモのブースでは、メールや音声だけでなく自分の心理状態を遠く離れた相手に伝える技術を「CEATEC JAPAN 2010」でデモ展示。来場者も実際に体験することができる。

「体温ハート」と呼ぶこの技術は、圧力センサーと脈拍センサーが搭載されたハート型のデバイスが温もり、鼓動、心理状態をリアルタイムに解析して相手に伝える。心理状態に応じてLEDの色が変化するというものだ。

【CEATEC 2010】NTTドコモブースで、触る3D技術など体験

http://www.inside-games.jp/article/2010/10/05/44857.html

【CEATEC JAPAN 2010(Vol.19):動画】NTTドコモブースで、触る3D技術など体験

3Dは観るだけではない。NTTドコモのブースでは“触る”3D技術を展示している。

まずブースを訪れたら、液晶ディスプレイに3DCGで描かれたカメレオンにペン先を近づけて欲しい。画面の中のカメレオンが素早く舌を伸ばし、そのペンをはじき飛ばしてくれるだろう。映像として映し出された舌によってペンの先がはじかれ、その衝撃が伝わってくる感覚を味わっていただきたい。

同技術は、今年7月の「Wireless Japan 2010」に出展した「多視点裸眼3Dディスプレイ」と、「力覚提示」の技術を組み合わせることで実現している。

また、“撮る”3Dのコーナーでは表示するディスプレイにあわせて3D写真を変換する技術を展示。多視点3Dディスプレイ、2Dディスプレイでも3D写真の閲覧を可能にしている。

【CEATEC 2010】ヘッドマウントディスプレイで、きめ細かくなったAR体験を

http://www.inside-games.jp/article/2010/10/05/44859.html

【CEATEC JAPAN 2010(Vol.20):動画】ヘッドマウントディスプレイで、きめ細かくなったAR体験を

AR(Augmented Reality:拡張現実感)で一歩先をいくNTTドコモは、新たな研究成果として「AR Walker」をデモしている。

今回は外部機器としてヘッドマウントディスプレイ(HMD)を組み合わせた。ブースでは、大型モニターに映し出された京都を舞台に、観光名所の情報表示を確認するなどの体験が可能だ。今回のHMDには地磁気センサーが内蔵され、きめ細かなサービスが可能となっている

【CEATEC 2010】PCと連携して進化した「Mobile AR」

http://www.inside-games.jp/article/2010/10/05/44858.html

【CEATEC JAPAN 2010(Vol.21):動画】PCと連携して進化した「Mobile AR」

先日のWireless Japan 2010において、多い時で50分待ちの行列ができた「Mobile AR」。今回はPCに街を再現し、リアルな街と連携。パソコン上からある人に対してオブジェクトを提供するようすや、通販サイトとの連携をアピールするなど、よりビジネス化を視野に入れた内容となっている。

【CEATEC 2010】ワイヤレス電力供給を支える技術に注目

http://www.inside-games.jp/article/2010/10/07/44896.html

【CEATEC JAPAN 2010(Vol.40):動画】ワイヤレス電力供給を支える技術に注目

「CEATEC JAPAN 2010」では、テレビやスマートフォン、携帯などのブースが人気だが、その進化をささえるデバイスにも注目しておきたい。会場では非接触充電システムもいくつか確認することができた。

パナソニック電工では非接触充電システムとして、2011年3月末に発売予定の薄型モジュールを展示デモしていた。「弊社製品では、15年前からシェーバーとか歯ブラシにモジュールを使っていたが、容量が小さいとか本体内に入れる2次側コイルが大きいなどの欠点があった。今回は薄型で、なおかつ容量のとれるものとして新製品を開発した」とスタッフは話す。出展されていたものは出力2.5W(5.0V/500mA)となっている。小型・薄型化したことで、携帯電話やデジタルカメラに内蔵することも可能になる。磁束エネルギーを使っているため1次側(充電器)に金属がのると発熱してしまうが、金属がのった場合は充電しないという安全装置、または1次側と2次側で通信を行うことで認証をとるといった工夫を施している。

一方、東光(TOKO)のブースでは、ワイヤレス電力供給デモンストレーションとして、無接点での電力伝送をデモ。送電コイルと受電コイルの間に15ミリの空間を設けても電力伝送が可能な様子、また水槽の中に設置されたデジタルフォトフレームに水槽の外の送電ユニットから電力を供給するようすなどが見れた。