地形利用

地形を利用することで戦況を優位に進めたり、逆に相手を計略にはめることにも利用することが出来ます。

地形を知ればそれは自軍を助け、敵を一掃することにも繋がります。

では、その例を挙げてみていきましょう。

ここではゲブランドwikiの定義する地形一覧を参考にしていきます。

早期展開による高低差を生かした速攻

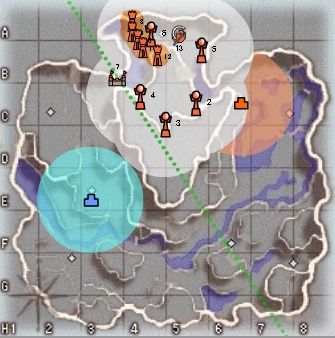

それでは隕石孔に分類される攻撃側の展開を見てみましょう。

このフィールドでは攻撃側のキプ位置によって東西どちらでもこの地形を利用した展開ができます。

今回攻撃側が立てた2本目のエクリは崖下に建てられており単身折りに行けば敵に崖下で総攻撃を食らいます。

一斉に降下しない限り折れることはありません。

しかし、攻撃側の地形利用は2本目のエクリを立てることで優位な場所にATを立てることです。

人数を集め折られようともATを建て優位に進軍できればそれを容易に取り返すことができます。

逆に防衛側がこの要領で展開すればATを優位に立てることができます。

よってこの展開を成立させめには早期展開をすることが何より大切といえます。

地形を理解していても遅ければ何の意味もない。ということです。

地形利用による奇襲で均衡を崩す。

それでは数少ない中央島に分類されている攻撃側の展開を見ていきましょう。

攻撃側の計略の一つ。壁を展開し領域を一定保ちながら前線を維持する。その理由等は計略にて、

この際大事なのは『地形』です。

見えませんが、実際はスカフォがATの周りなどに立っています。攻撃側はそれを盾にしながら攻撃をしてきます。

また、背にはATを構え交戦しています。対して防衛側は正面から攻撃側を押し返そうとしています。

キプが近いこともあり援軍の到着が早いためゴリ押しできると考えているようです。

結果押し切ることができましたが、大変時間がかかってしまい。その間北が劣勢になり、オベが折られます。

時間経過によるオベによるダメージも深刻なものとなり、こちら側も大きな被害を食らいました。もちろんコストもです。

このようにもう既に手が着けにくいぐらい攻撃側。もしくは防衛側が簡易的に要塞化してしまった場合このMAPに限らず、

有効な手段があります。それが「奇襲」です。

奇襲は敵は一時期その相手をしなければなりません。一時的に戦力が正面から逸れます。それが狙い目です。

たとえ相手にATがあろうとキプが近かったりすでに人数で勝っているケースが多く、この際押し負けることはありません。

では、どのように奇襲すればよいのか。地形にそのヒントがあります。ATの近くに崖を上る地点があります。

ホル・ゲブの人なら誰もが知っているはずです。そこから上りすぐさま攻撃した後降下します。

奇襲で一番に大切なことは相手に気づかれないこと。

相手にMAPを見られないぐらいの猛攻を崖上では見せなければなりません。

また、あまりに少なすぎると生還が果たせなくなります、すこしまとまった人数で行くのが定石です。

地形を利用し要塞化。守りやすく攻めにくい。

オベを防衛することは領域を維持する上でも、ATなどの建造物の展開にも欠かすことが出来ません。

オベを守るために必要な物として要塞が挙げられます。守りたい地帯を要塞化することで達成することができます。

その例が次のV字で見られます。

このMAPでは攻撃・防衛側ともにキプ位置によりますが西を要塞化することを求めます。

攻撃側のキプ位置を(09/04/05)時流行りのキプ位置「C:6」に置きます。

この場合センターラインが丁度V字の部分にあたり、道がグッと狭くなっています。これを利用します。

よく見かけますよね。壁を立てATで保険を利かせ、そしてクリで次壁を用意する。

そうすると、もう手の着けようがありません。膨大な時間と人員が必要になります。

このように地形を利用することで簡単にATと二重の強固な要塞を作ることができます。

欠点は準備に時間がかかると言う点です。逆に言えば早くしないと敵は崩せなくなるということでもあります。

要塞の地形利用をしない要塞のやり方もあります。計略をご覧ください。

MAPに見えない物も利用する。

MAPによりますが、建造物があったりするMAPがありませんか? 例としてメ字を見てみましょう。

(中央に立ち並ぶ建造物の数々)

このMAPでは○の部分に建造物があったり中央にも多数建造物があります。

○の部分では道幅が更に狭まる建造物が設置されており攻撃側が建造物を盾越しに攻撃をしてきます。

そして防衛側は一本道を攻撃を受けながら進軍しなければいけません。

(中央に立ち並ぶ建造物の数々)

(○部分に当たります)

段差。窪みの利用。

MAPでは平らに見えるかもしれませんが、実際に行くと思わぬ段差。窪みが数多く見られます。

前線で戦う際、うっかり窪みに嵌りステップがひっかかってしまいデッドした。という経験はありませんか?

地形を見極めれば逆に利用することもできます。

例に獅子顔を見てみましょう。

この地形は大きめの陸地と小さな陸地がいくつか点々とあるMAPです。このMAPでは水辺と陸地に段差があります。

(○の部分が例に挙げれる部分の一例です)

これを利用しない手はありません。段差に身を潜め攻撃後はすぐに段差に身を潜める。反撃しようと単身強行すれば、

段差に控えている自軍に一網打尽にされてしまいます。

このように段差を利用して攻撃する手段もあることを少し覚えておくとスカフォが使えない状況にある時、

障害物がない場合に役立てることができます。

またハイドをしたりするのにも使えます。逆にハイドをしやすいことを覚えておきましょう。暴く事が出来ます。

AT展開

領域を展開後防衛もしくは領域の更なる展開を行いゲームは中盤へと差し掛かる。

その際序盤から前線に立つ者はコストは100近くを切り、また展開をしていた者は前線へと赴く。

序盤はオベ。中盤がこのAT展開に至る。終盤は再建となる。

オベの展開は多くの者が把握し、なおかつ把握しておかなければならない事項の一つとして数えられる。

しかし、ATにおいてATの展開は意識の外にあるように思える。ここではATの性能・重要性について考えてほしい。

また、オベの配置を自分なりに改良して配置するのもよい。四角形においてみるのも良いかもしれない。

新たな可能性が生まれるきっかけになる。

配置では基本の並べ方と他2つを述べておく、参考にしてほしい。

ATの機能

FEZにおいてATの機能を再確認しておきたい。

-10秒ごとに必中ではないが30~50程度のダメージを与える。

-パニ抑止効果があり、効果が期待できる。つまり急死が減る。

-前線での遮蔽物・障害物の役割を果たす。つまり敵の邪魔をし味方を守る物となる。

-建造物全般に言えることで攻撃判定を建造物にすることができる。

コストを攻撃する。

10秒ごとに30~50程度のダメージを与えるAT。故に考え方によっては『コストを攻撃』することに繋がる。

ここで簡単な計算をしてみようとおもう。

一番利用頻度の高いPOT系アイテム「ハイジェネレート」をコスト130分すべてに使ったとしよう。

ハイジェネレートのコストは1度ごとにコスト6。故に21回は確実に使うことが出来、

残りのコストでパンを2回使用したとしよう。

ハイジェネレートの1個あたりの回復量はHP48x12=HP576であるから、

合計回復量は、21(HP48x12)+100=12,106回復することができる。

回復にかかる時間は、21(4秒毎x12)+(略)=約1,008秒となり分計算だと約16分。

ATのダメージは10秒おきに30~50ダメージとして今回は32ダメージとして計算する。

1つのATに約16分間砲撃を食らい続けたときの総ダメージ量は32ダメージx100.8(四捨五入)=3,232ダメージとなる。

ハイジェネレート1個辺りの総回復量がHP576がわかることから、

回復するのに使うハイジェネレートの数はダメージ総数3,232÷576=約5個となる(五捨)

5個使うのに要するコストは30。また、要する時間は4分と分かる。

つまり、上記の例で全コストを使う間前線に居て、1つのATから受ける量はハイジェネレート5個分ということがわかる。

また、使用時間が4分かかる。この間にPOT系でPOWを回復できないことを念頭に置こう。

そしてPOWを回復するPOTを使うのにもコストがかかることを覚えておこう。

- なんだ、たったの5個しか使わないのか。ではなく。「5個も使う」ところが重要です。

要塞攻略の際は実際に時間を費やします。相手はATによるダメージで1個も使っていないのにこちらは5個。

この差は非情に大きいです。 - また、ATが一つで済んでくれるとは到底思えません。場合にっては3本以上建っていると考えられるでしょう。

そうなれば先ほどの3倍。16分の間に15個分消費し、その間ほかのPOT類は使えません。

コスト消費に換算すると90になります。上記の単純な計算でお分かりと思います。最初はさほど痛くない数値が募り募れば爆発的な効果を発揮します。

しかし、敵のいないところにATを立てても意味がありません。

効果的に相手にダメージを与えるATを立てる必要があり、尚且つ壊されにくいことも重要です。

遮蔽物として、障害物として

アロータワーのHPは8000。歩兵に換算すると8人分。破壊時のダメージは2人分。

この建物を壁にしない手はありません。また敵はこの壁をどうにかしない限り面倒です。

つまり、ATは味方には利しかありません。敵には害しかありません。

アロータワーの天敵は何と言ってもジャイ。召還をそろえATを崩すことが重要です。

攻撃を吸収する(当たり判定を建造物に向ける)ので、死にそうになった時の一時避難場所としても使うことが出来ます。

ATの効果的な配置

上記の「ATの機能」で述べたとおりATの使いやすさ、効果の絶大さは伝わったと思う。

しかし、敵が居るから意味があり。建造物として維持しているから成り立つ話。

この前提が崩れればその効果を半分も出せないままで終わってしまう。

ここではAT展開の基礎を心得、効果的な配置の手順や展開も覚えてもらえるとうれしい。

また、AT配置の基本は敵前線面に対して平行に配列する。

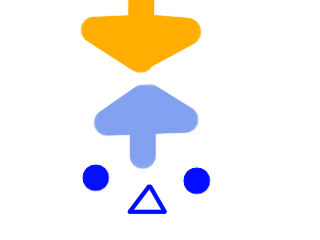

ATライン・1オベ2AT

この定義を提唱しているのはホルデインwikiです。

この考え方はオベを防衛するための「守るためのAT」配置の考え方です。

ホルデインwikiを直接見てもらえば更によいのですが、簡単な話。

- オベの配置1個に付き、前線に対してATを平行に2個配置する。

オレンジが△オベを狙う勢力。青が防衛しようとする勢力。その前線に対し○ATが2個。後方に△オベを配置する。

- この方法だとより効率よくATを配置することができ、オベを守れる確立がグッと伸びます。

- ATが隣接しやすく折られやすい配置をしがち、ある程度間隔を取ること。

逆▽配置

ATラインを意識している人は並行にATを置こうとするのですが、地形や狭い場所の場合での配置です。

前方から一方的に勢力が向かってくるときに有効な「守るためのAT」配置です。

この並び方を提唱しているwikiはありません。

オレンジが△オベを狙う勢力。青が防衛しようとする勢力。黒色の部分は崖になっており上れません。

- 向かってくる勢力に強く、2つのATラインを抜かれても後ろのATで最悪勢力を2分できる。

そのためオベより少し離した前線に設置すると効果的。(図では近すぎます) - 敵ジャイの砲撃は▽の中央あたりを狙うことになり被ることがある。

この例は隕石孔で見ることができる。

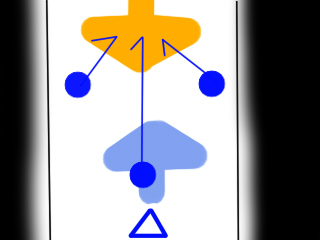

△配置

オベを守る役目はなく、敵HPを削るための「戦うためのAT」配置です。

敵領域に進軍し前線を維持している場合威力を発揮します。

この△の形の場合敵の勢力の右翼・左翼のどちらか勢力の弱い方に勢力を当てます。

図では左翼に勢力をしぼっています。

左翼鎮圧後に右翼を攻めます。完全な敵勢力の2分を図る配置です。

図ではかなり間をおいていますが、実際はほぼ密着させるような形で三角を形成します。

そうでないと右翼・左翼に敵勢力が2分しないからです。(図では雰囲気を伝えるため間を取った)

オレンジ敵勢力の2分を図る青勢力を二分包囲する。

- こちらの勢力が優勢でないと使えない。援軍とタイミングを計らないと失敗する

- 勢力が負けている場合無理に頑張ると包囲され全滅する。

- 二分し消耗が少なめで済む。しかし、勢力を片方に集中させないと無意味。

- 密着した敵の障害物を作るような形なのでジャイの砲撃で沈みやすい。

ATの展開

ATを立てるには領域が何より必要。領域がなければキプ付近にしか建てることができない。

そのためオベの展開が何より大切であり、ここではその流れを把握する。

優位な攻めのAT展開

『先手を打て』オベを持ち敵勢力にオベを伸ばした後、2本目の募集をするのではなくエクリとATの準備を済ます。

エクリを立てればそこを自分の領域にすることができる。初回のAT建設は序盤の領域維持で大きな役割を果たす。

『優位な攻めは速攻エクリ展開から始まる』

優位を不動にする守りのAT展開

『裏埋めの前にやるべきこと』自軍の要塞化のことである。領域をある程度確保すればそれ以上進む意味はない。

優位を不動のものにするためATを建設していく。ATの配置を十分に把握して適した配置をしていきたい。

また地形を生かしたATの配置も必要となる。速さより正確が要求される