ドイツ RankVI 駆逐戦車 Panzerjäger Tiger (P) Ferdinand Sd.Kfz.184 / フェルディナント

File not found: "IMG_1353.jpeg" at page "フェルディナント"[添付]概要

ランクⅣのPz.Bef. ⅠⅤ (P)とナースホルンを合体させたような性能である。

車両情報(v2.25.0)

車両性能

| 項目 | 数値 |

|---|---|

| 砲塔旋回速度(°/s) | 13.9 |

| 俯角/仰角(°) | -8/14 |

| リロード速度(秒) | 6.7 |

| スタビライザー/維持速度(km/h) | 無し / - |

| 車体装甲厚 (前/側/後)(mm) | 200 / 80 / 80 |

| 砲塔装甲厚 (前/側/後)(mm) | 200 / 80 / 80 |

| 重量(t) | 65.0 |

| エンジン出力(hp) | 1,192 |

| 2,600rpm | |

| 最高速度(km/h) | 33 |

| 実測前進~後退速度(km/h) | *** ~ -*** |

| 視界(%) | 119 |

| 乗員数(人) | 6 |

武装

| 名称 | 搭載数 | 弾薬数 | |

|---|---|---|---|

| 主砲 | 8.8 cm Pak 43 L/71 cannon | 1 | 38 |

弾薬*1

| 名称 | 砲弾名 | 弾種 | 弾頭 重量 (kg) | 爆薬量 (g) | 初速 (m/s) | 貫徹力(mm) | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10m | 100m | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | ||||||

| 8.8 cm KwK43 L/71 | PzGr 39/43 | APCBC | 10.16 | 108.8 | 1000 | 237 | 234 | 222 | 207 | 194 | 181 |

| PzGr 40/43 | APCR | 7.3 | - | 1130 | 279 | 273 | 252 | 227 | 205 | 185 | |

| Hl.Gr 39 | HEAT | 7.64 | 646 | 600 | 110 | ||||||

| Sprgr.43 | HE | 9.4 | 1000 | 820 | 14 | ||||||

装備

| 設置場所 | 装備名 | 説明 |

|---|---|---|

| 車体 | リバースギアボックス | 前進、後進同じ速度で移動可能 |

| 外部装甲 | 正面に100mmの追加装甲 |

小隊ツリー

解説

ヘンシェル社との競作に敗れ開発が中止となったVK4501、通称ポルシェティーガーだったが、その余った車体を利用した駆逐戦車が生産された。それがPanzerjäger Tiger(P) Ferdinand (通称.フェルディナント,フェアジナント)である。

特徴

【火力】

武装はティーガーⅡと同じ8.8cm Pak 43 L/71の防楯やゴム輪を取り外したものであり、名前からわかる通り71口径砲身(約8m)という砲閉鎖器を含めれば車体よりも長いという代物。

装填速度が6.7秒とこれと同程度の威力の砲を使用できる戦車の中では最速である。そのため重戦車相手であれば装填速度勝負で負けるということはまずない。しかし本車と遭遇する戦車はT95やT-54 1949年型を筆頭にヤークトティーガーやアメリカ重戦車達がいるので、それらの戦車の場合抜かれるが抜けないという状況が発生する為、そのような場合は相手戦車と抵抗出来る味方に丸投げしよう。

【防御】

単純な装甲厚は正面200mm側面80mmとかなりの重装甲を持つが、殆ど垂直な為過信は禁物である。

正面の防御に関しては万全と言いたい所だが車体下部と両端の切り出したような部分は80mmと薄く、さらには傾斜もさしてかかっておらず実質120-150mm分の装甲しかない。ここを撃ち抜かれると操縦手、機銃手、燃料タンクを破壊されて炎上する。

どうせ抜かれるからと側面の切り出し部分を無視し昼飯を取るとする場合砲の稼働範囲外も含めるならば約20°傾けるのがいいだろう。この場合側面280mm正面220~250mmとかなり厚くすることができる。正面のエンジン部分は、機銃を受け続けてしまうと簡単に出火してしまうので注意が必要である。

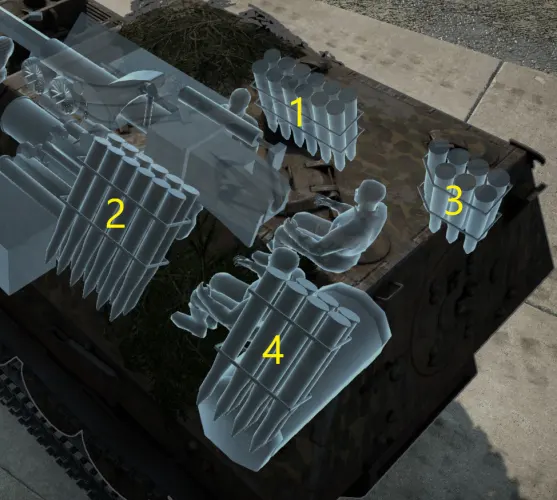

また遠距離でも100mm以上の砲を持つ戦車相手には300mm距離を取っていても貫徹される事がほとんどである。しかしそこで活躍するのが車内レイアウトの良さで、弾薬庫誘爆以外では一撃でやられることは少ない。6人の乗員が2人ずつ3組の場所に分かれている配置は珍しく、1撃で全滅させるのはほぼ不可能である。

| 配置弾薬 | 満載 | 1 | 2 | 3 | 4 |

|---|---|---|---|---|---|

| 残弾数 | 38発 | 27発(-11) | 15発(-23) | 8発(-30) | 1発(-37) |

【機動力】

200mmの装甲を持たせた重装甲低機動のものとなっており、最高速度は40km近く出るものの重量が元車体のPz.Bef. ⅠⅤ (P)から20tも増えたため、加速は劣悪となっており登坂能力も大幅に落ちている。

もともと駆逐車は待ち伏せが基本となるため理に適ってはいるのだが、出陣の時は軍行に遅れがちである。

しかしポルシェティーガーには前進・後進同じ速度が出るという特徴があるため、加速力には少々難があるものの後進速度に優れ20~30km/h程の速度でバックすることが出来る。

史実

1941年5月26日の陸軍兵器局との会議においてアドルフ・ヒトラー総統は、前年のフランス侵攻作戦で強力な装甲を備えた連合軍戦車に苦戦した経験を基に、当時開発が進められていたVK.30.01やVK.36.01よりさらに重装甲で強力な火力を備える重突破戦車を開発することを要求した。

この重突破戦車は機甲師団の先頭に立って敵の陣地に突進し、その強力な火力と装甲によって後続の戦車の突破口を開く役割を担うものとされ、この車両を20両ずつ装備する戦車部隊を編制することが予定された。

ヒトラーの要求に基づいて兵器局第6課は45t級重突破戦車「VK.45.01」の開発を計画し、ヘンシェル社とポルシェ社に対してそれぞれ「VK.45.01(H)」と「VK.45.01(P)」の呼称で開発を要求した。

ポルシェ社は兵器局第6課の要求に応じて、「101型」の社内呼称で45t級重戦車VK.45.01(P)の開発を開始した。

ポルシェ社は当時開発を進めていたVK.30.01(P)をベースに、車体を拡大することでVK.45.01(P)を開発する方針を採り、VK.30.01(P)に導入した電気駆動方式の動力機構や縦置き式トーションバー・サスペンションも踏襲した。

ただしVK.45.01(P)は大幅に重量が増加したため、エンジンはVK.30.01(P)の出力210hpの100型エンジン2基から、出力320hpの101/1型 V型10気筒空冷ガソリン・エンジン2基に強化された。

これをニュルンベルクのジーメンス・シュッケルト製作所製のaGV発電機、D1495a電気モーターと組み合わせて動力機構としていた。

砲塔に搭載する武装もVK.30.01(P)と同じクルップ社製の56口径8.8cm戦車砲KwK36とされたが、VK.45.01(P)の砲塔はVK.30.01(P)より大型の馬蹄形のものとされ、装甲厚も大幅に強化された。

なおポルシェ社はVK.45.01(P)の設計のみを担当し、砲塔と装甲板の製作はクルップ社、エンジンの製作はオーストリア・ウィーンのジマーリング・グラーツ・パウカー社、最終組み立てはオーストリア、ザンクト・ヴァーレンティーンのニーベルンゲン製作所で行うことになっていた。

ヒトラーはVK.45.01(P)の主砲を、より強力なデュッセルドルフのラインメタル・ボルジヒ社製の74口径8.8cm高射砲FlaK41に換装することを求めており、兵器局第6課は1941年6月21日にポルシェ社に対し、VK.45.01(P)の砲塔にFlaK41の搭載が可能かどうか検討するように指示した。

9月10日にポルシェ社は不可能という報告書を提出しているが、結局ヒトラーの要望でVK.45.01(P)の最初の100両はKwK36を搭載して製作するが、101両目から新設計の砲塔にFlaK41を搭載して製作することが決定された。

1942年3月23日の会議において、ポルシェ社はVK.45.01(P)の生産数の半分を、ハイデンハイムのフォイト社製の流体式変速・操向機を装備したタイプ(ポルシェ社内呼称:102型)として完成させることを提案し、これは101型と102型を9:1の割合で生産するという形で承認された。

しかし、102型の開発を進めている途中で後述のようにVK.45.01(P)の不採用が決定したため、結局102型は試作車が1両製作されたのみで開発が中止された。

1941年6月22日に開始された独ソ戦において、ソ連陸軍のT-34中戦車やKV-1重戦車などの強力な新型戦車に対して、ドイツ陸軍の主力であるIII号、IV号戦車が苦戦を強いられていたため、ヒトラーはVK.45.01を一刻も早く実戦化するよう要求しており、さらに軍需省事務次官オットー・ザウアーがヒトラーの歓心を買うため、1942年4月20日のヒトラーの誕生日プレゼントにVK.45.01(H)/(P)の試作車を展覧することを考案した。

このため、ただでさえ厳しい開発スケジュールはますます過酷なものになった。

VK.45.01(P)の試作第1号車は、期限ぎりぎりの4月18日になってようやく完成した。

1942年4月20日にラステンブルクの総統本営で、VK.45.01(H)/(P)の試作車が披露された。

ヒトラーは明らかにポルシェ社のVK.45.01(P)を贔屓していたが、走行デモンストレイションではヘンシェル社のVK.45.01(H)の優位は明らかだった。

それでもまだ、どちらを選ぶか結論は下されなかった。

VK.45.01(H)/(P)はツォッセンのクンマースドルフ車両試験場に送られて性能比較試験が実施されたが、この試験においてヘンシェル社のVK.45.01(H)の方がはるかに性能が優れていることが確認されたため、兵器局第6課は1942年10月末にポルシェ社に対してVK.45.01(P)の不採用を通知し、ヘンシェル社のVK.45.01(H)が「VI号戦車ティーガーH1型」としてドイツ陸軍に制式採用されることになった。

この時点ですでにVK.45.01(H)/(P)の両者とも生産型の量産が開始されており、VK.45.01(P)は同年5月に、VK.45.01(H)は6月にそれぞれ生産型第1号車が完成していた。

特にヒトラーが贔屓していたポルシェ社のVK.45.01(P)については、まだ試作車が完成する前の1941年7月に早くも100両の生産が命令されており、ポルシェ社ではこれを受けて同月中に100両分の装甲板と砲塔の製作をクルップ社に発注していた。

不採用が通知された1942年10月末の時点でVK.45.01(P)は10両がほぼ完成状態にあり、さらに90両分の車体と砲塔がすでに用意されていた。

このため、VK.45.01(P)は10両を完成させて乗員の訓練や試験に用いることになり、残った90両分の製作部品については砲塔がヘンシェル社のVK.45.01(H)の砲塔に転用され、車体については後述のフェルディナント重突撃砲の車体に転用された。

前述のように、ポルシェ社が開発を進めていた45t級重戦車VK.45.01(P)は1942年10月末に開発が中止されることになったが、その時点で90両分の車体と砲塔がすでに用意されていた。

砲塔についてはヘンシェル社のVK.45.01(H)の砲塔に転用されることになったが、VK.45.01(H)はVK.45.01(P)のような駆動用発電機を備えていなかったため、転用する際に砲塔の駆動機構が電動式から油圧式に改められた。

一方、残された90両分の車体については1942年9月22日の総統会議において、当時クルップ社が開発を進めていた71口径8.8cm対戦車砲PaK43を搭載し、装甲厚は前面で200mmという当時例を見ない強力な自走砲へ転用することが決定された。

この決定に伴い、ベルリンのアルケット社(Altmärkische Kettenwerke:アルトメルキシェ装軌車両製作所)に対してVK.45.01(P)の自走砲化の設計が命じられ、アルケット社は1942年11月30日にその作業を完了した。

アルケット社がまとめたVK.45.01(P)の自走砲への改修設計案は、VK.45.01(P)の車体後部に71口径8.8cm対戦車砲PaK43を限定旋回式に搭載する完全密閉式の固定戦闘室を設け、機関室は車体中央部に配して車体前面を避弾経始を考慮した形状に改め、副武装として戦闘室前面のボールマウント式銃架に、オベルンドルフ・アム・ネッカーのマウザー製作所製の7.92mm機関銃MG34を備えるというものであった。

検討の結果、基本的にアルケット社の設計案どおりにVK.45.01(P)の自走砲化を進めることになったが、改修期間の短縮を図るために車体前面はVK.45.01(P)と同じ形状とし、100mm厚の増加装甲板を装着するよう設計が変更された。

また、200mmという装甲厚に対応したボールマウント式銃架を開発するには時間が必要だったため、結局自衛用機関銃は未装備とされてしまった。

これは後に問題視されることになるが、開発期間の短縮のためには仕方なかった。

なお、VK.45.01(P)に用いられたポルシェ社製の101/1型 V型10気筒空冷ガソリン・エンジン(出力320hp)は油漏れが酷く、冷却装置が砂塵に脆弱ですぐに故障してしまう等信頼性が低かったため、自走砲化するにあたってIII号、IV号戦車に用いられて信頼性が保証されている、フリードリヒスハーフェンのマイバッハ発動機製作所製のHL120TRM V型12気筒液冷ガソリン・エンジン(出力300hp)に換装されることになった。

この自走砲は当初「長砲身8.8cm砲搭載突撃砲」と呼ばれていたが、1943年2月6日に開かれた総統会議において、VK.45.01(P)の設計者であるフェルディナント・ポルシェ工学博士の創造的な貢献を称揚するために「フェルディナント」(Ferdinand)の呼称を与えることが決定され、同年3月23日に「8.8cm突撃加農砲フェルディナント」として制式化され、「Sd.Kfz.184」の特殊車両番号が与えられた。

フェルディナント重突撃砲の主砲に採用された71口径8.8cm対戦車砲PaK43/2は、Pz.Gr.39/43 APCBC-HE(風帽付被帽徹甲榴弾)を使用した場合砲口初速1,000m/秒、射距離1,000mで165mm、2,000mで132mmのRHA(傾斜角30度)を貫徹することが可能で、ドイツ陸軍戦車を苦しめたソ連陸軍のT-34中戦車やKV-1重戦車を、遠距離から一撃で撃破することが可能であった。

1943年11月25日には、たった2両のフェルディナント重突撃砲で合計54両ものソ連陸軍戦車を撃破する大戦果を挙げている。

VK.45.01(P)の車体をフェルディナント重突撃砲の車体に改修する作業は、VK.45.01(P)の最終組み立てを行ったニーベルンゲン製作所の隣町である、オーストリア・リンツのオーバードーナウ製鋼所が担当することになり、戦闘室と主砲はクルップ社で製作されることになった。

フェルディナント重突撃砲はまず、VK.45.01(P)の生産型最終号車(車両製造番号150010)を改造して試作車を製作し、続いて90両の生産型を製作することになっていた。

オーバードーナウ製鋼所ではまずVK.45.01(P)の生産型最終号車の車体の改造作業に着手し、次いでクルップ社がVK.45.01(P)用に用意した90両分の装甲板を用いたフェルディナント重突撃砲の車体製作を1942年11月頃から開始して、翌43年4月には全車の改修生産を終了した。

当初、フェルディナント重突撃砲の最終組み立てはクルップ社で行われることになっていたが、1943年2月6日の総統会議において、アルベルト・シュペーア軍需大臣によりニーベルンゲン製作所で行うことに方針が変更され、3月から戦闘室や砲などのクルップ社からニーベルンゲン製作所への移送が始まった。

そして、3月中にフェルディナント重突撃砲の試作車と生産型第1号車がロールアウトし、5月12日には生産型最終号車が塗装を施した完成状態で引き渡されて、90両全車(車両製造番号150011~150100)の生産を終了した。

小ネタ

外部リンク

コメント

【注意事項】

- 荒らし行為に対してはスルーしてください。不用意に荒らし行為に反応し、荒らしを助長した場合は、荒らし共々BANされる可能性もあります。

- ページの編集要望等ありましたら編集会議のコメント欄をご利用ください。