戦闘のテクニック

攻めのテクニック

空蔵の計

籠城している相手をおびき出す方法。

軍団を新設する必要があるので複数の城を保有することが前提となる。

軍団を新設し兵糧をレッドゾーンまで減らすと敵が兵糧切れと勘違いして攻めてくることがある。

頃合いを見て兵糧を戻して迎撃したり、相手を撤退・出陣を反復させ兵糧を浪費させたりできるかもしれない。

攻城櫓法

攻城櫓は射程が長いためアウトレンジ戦法に向いていると思われがちだが、

機動力が低い反面、非常に硬いため、野戦では前衛・攻城では後衛を任せると能力を遺憾なく発揮できる。

攻城櫓で敵をひきつけ、別部隊で背後を突くと効率よく敵を粉砕できる。

兵器だけでなく弓隊の技術もいくつか反映されるため、最終的に非常に高い能力になる。

攻城櫓5部隊で編成し、前衛時に方円もしくは衡軛、後衛時に雁行と使い分ければまさに移動要塞となる。

工作隊を同行させ、交戦中に砦をつくり、後述する砦補修戦法を活用すると一方的に勝利する事もある。

ただそんな攻城櫓にも弱点はあり、

技術「炸裂弾」持ち大名家の大筒部隊が敵にいるとすぐ壊れて最弱クラスの弓隊になってしまうので注意

借刀殺人の計

大名Aの城aを大名Bが攻めている時、大名Bの部隊bを後ろから攻撃する。

大名Bの部隊bを壊滅させた後、大名Aの城を落とす。

[ 城 a ] ← 【敵部隊b】 ←【自軍部隊】

あまり早く部隊bを壊滅させてしまうと城を落とす手間が増える。

敵施設も壊してくれるので後処理が少なくてすむ。

隣国が大軍で攻められ、次に自国がターゲットになると考えられる場合などで有効。

注意点

- 城攻めしている大名が弱い場合や城がすぐ落ちてしまう状況では、あまり効果は無い

- 増援部隊や諸勢力部隊に自軍が挟まれないように

- 大名Aから大名Bへの停戦が通れば、退却してくるほぼフレッシュな部隊bとのガチンコ野戦になることもある

- 戦闘の最中に、攻められている大名Aが大名Bに降伏する場合も考えられる

- 正面きってこそ武士の・・・後ろから叩くなど卑怯千万・・・な人にはお勧めしない

序盤の攻城戦の陣形と戦法

攻め込んだ先の迎撃部隊を粉砕した後を想定し、兵4000で立花道雪が籠る初期状態の府内館(耐久8000)を、

足軽適性Aの武将5人の足軽で攻めて以下の条件で約1ヶ月戦ってみました。

1:雁行陣で通常槍四5回・・残り城兵2170 2:鋒矢陣で通常槍四5回・・残り城兵374 3:魚鱗陣で通常槍四5回・・残り城兵1645 4:鶴翼陣で通常槍四5回・・残り城兵79 5:雁行陣で貯めて威風之備1回強化槍四4回・・残り城兵2283 6:雁行陣で貯めて足軽強化1回強化槍四4回・・残り城兵3058 7:鶴翼陣で貯めて威風之備1回強化槍四4回・・残り城兵1112 8:鋒矢陣で貯めて威風之備1回強化槍四4回・・残り城兵0 9:鋒矢陣ですぐに威風之備1回強化槍四3回通常槍四1回・・残り城兵712

- 陣形に関しては、

- 足軽に対し戦闘ボーナスのない雁行陣は効率が悪い。

- 破壊ボーナスの鋒矢陣は城壁に効率が良い。

- 直接攻撃ボーナスの魚鱗陣は城壁には効率が悪く、城兵が少ない場合はメリットが薄い。

- 戦法に関しては、

- 単純に槍戦法のみでシンプルに攻めると強い。足軽強化は罠。

攻撃力や闘志上昇効果のある「威風之備」でも、適時使用して上昇効果をフルに利用するより、

ゲージを貯めてから上昇期間の20日中にできるだけ戦法を叩き込む方が効率がいい模様。

中盤以降は城が改築されたり、城兵が増えて再度迎撃部隊がでてきたりと条件が変わるが、

序盤なら適性が高く連携が期待できそうな場合は、鋒矢陣と備系の組み合わせor鶴翼陣で槍戦法、

適性が低いのなら堅実に鋒矢陣で槍戦法が効率的と思われる。

出陣時の目標設定について

- 出陣の際には最初から敵領内を目的地に指定するのではなく、国境ギリギリを目的地に指定し、移動がある程度完了してから敵領内に侵入する事で迎撃のタイミングを遅らせる事ができる。特に敵の援軍の到着タイミングへの影響が大きいので効果は地味ながら有効な手。

- 逆に敵の援軍を先に叩きたいのであれば、国境の砦を殴るなりして迎撃部隊を釣りだしてから野戦で撃退するのが確実。できれば全て撃破して負傷兵の回収と捕縛をしたいところ。タイミングを見計らって計略の足止を狙ってみるのも一興。

- 城を盾にする防衛戦の場合、間接攻撃部隊を出陣させる際に直接敵軍を目標にするのではなく、一度城の近場の地面を目標に設定してから、あらためて敵軍への攻撃を開始すると安全。こうする事で城の上から一方的に攻撃できるため、近接攻撃部隊からの反撃を受けるおそれがなくなる。

- デフォルトAIのCPUや諸勢力が敵部隊を迎撃する際、国境を超えると基本的に追いかけてこない。これを利用して、すぐ退却できる位置や国境の砦などの射程ギリギリまで前もって道を敷設しておくという事ができる。

CPUの悪い見本から学ぶ攻め方

侵略する際の工作部隊について

- 山越えしない場合は街道を敷設していなくても進軍可能。

- ただし、街道以外を移動する場合、部隊の進軍速度が大幅に落ちる。特に足の遅い兵器部隊や渡河が必要な状況、長距離だと影響が顕著。

- 味方領内まで工作部隊に合わせて進軍すると機動力が低下し、侵略に時間をかけると兵糧消費増大や第三国の横槍リスクが高まる。なので少し早めのタイミングで工作隊や兵器を出陣させて、ある程度先行させておくとムダが少なくなる。

- 味方勢力外を進軍した場合、士気の低加速度が目に見えて早くなる。短期決戦ならば影響は少ないものの、長期戦になる場合はかなり深刻な悪影響を及ぼしてしまう。

- 兵0やごく少数でも構わないので最低限の仕事ができる工作隊をひとつ用意しておきたいところ。

- 兵糧庫には敵領内での士気自然減少防止効果しかなく、交戦による低下に比べれば微々たるもの。

- 兵糧庫は街道が繋がっていないなど敵集落を制圧できない場合に作る程度で問題ない。

- 巨城など耐久が高い城や包囲で落とす時には役に立つ。

- 陣屋も兵糧庫と同様で、交戦時または交戦後に陣屋を活用する事は稀。

- 陣屋は施設上に留まっている状態でしか士気の回復効果がなく、回復しても最大で90までに制限されているため、わざわざ設置する意義は薄い。

- 街道が繋がっていない場合、集落を制圧することを考えると工作隊の出撃が必須になる。

- 街並みを奪ってから敵城への道を撤去し、街並みに蓋をする形で砦(城塞などでも可)を建設すると奪い返される可能性が大きく下がる。隣接国の街並みを奪いとって国力を削ぎたい場合に有効。

侵略する際の敵勢力の街並み・諸勢力などについて

- 工作隊や護衛部隊では進軍に時間がかかり無駄に士気が下がる。騎馬系部隊で先行させて占拠した方が効率がいい。

- 予め占領しておいて忍の里などを並行して作っておいたり(捕虜の脱走防止も兼ねる)、勢力圏が広がって行軍時の士気の自然低下が抑えられ、敵の強力な技術を潰したりもでき、奪いとっておく意味はある。

- 敵に統率の高い武将がいなければ狼煙台は放置しても無害。逆に放置しておく事で奇襲に失敗して勝手に兵数を減らしてくれる事も。

- 統率の高い武将が敵軍にいる場合、きちんと狼煙台を破壊しておかないと奇襲を食らって大きな損害を被る可能性がある。

- 敵が迎撃してきたときは施設の破壊や城門への攻撃を中断して先に迎撃部隊を攻撃しないと被害が増える。

- 諸勢力は占領直後でも呼び出しをかける事ができるため、近場からの援軍として活用する事が可能。

- 諸勢力の活動中に奪い返されてしまうと名声が大きく下がる点には注意が必要。

敵に足止めされた場合

- 他部隊がすでに交戦していたり、救援を急ぐ場合には足止めされた編隊は離脱させよう。

- 撤退時に足止めされて追撃部隊に追いつかれて全滅しそうな場合は足止め部隊を捨奸にしよう。

- 複数足止めされた場合は解散させるという手もある。

混成部隊の編成をしない

- 機動力が低い方に合わせられるので混成編成はなるべくしない。

- 自動編成するとCPUは破城槌や大筒を1編隊だけ加えることが多いが鈍足なので混成部隊には絶対いれない。

- 機動力上昇技術のない序盤に限るが、足軽&弓および破城槌&鉄砲は機動力のロスがない組み合わせ。

- 同士討ちのリスクが高まるが、以下によりそれほど気にすることではない。

- 「同討」を使える武将は限られている

- 高知略武将がこちら側の軍勢に1人いれば「同討」はある程度防げる

- また、食らったところでこちらの高連携による攻撃戦法の威力で十分に取り戻せる

- ただし、弓と攻城櫓は連携するので機動力を犠牲にして防御を高め混成する用途もある

- 破城槌や大筒を用いるときは支援部隊として単一部隊に揃えて錐行陣で出陣し交戦時に陣替するとよい

- 城を占拠する時も大筒が編隊にいると後方にいる大筒部隊が城にたどり着くまで占拠できないロスが生じる

南光坊天海や伊東祐益の大筒隊を利用する

- CPUは兵器適性の高い彼らに大筒を持たせて攻撃してくるが、

統率が低く2500人しか編成できない彼らでは大筒の破壊力を全く発揮できない。

部隊内の最も高い武将の数値が参照される野戦と異なり、城への攻撃は武将各自の統率が参照されるため、

彼らの低い統率力と指揮兵力では耐久を削ることが出来ない。

また、破城槌や大筒では戦法の連携に参加できる戦法がないので高い適性も役に立たない。

防衛のテクニック

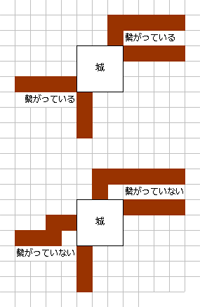

砦補修戦法

- 一度敵に砦を殴らせておいてから、攻撃を開始するとほとんど被害を受けない。

- ただし、砦を攻撃している敵部隊の目標が同行している工作部隊の「護衛」になっている場合、

近接攻撃を行うと攻撃対象を変更されることがあるので注意。 - AIの設定によっては近接攻撃してきた部隊に狙いを変えてくる事がある点には注意が必要。間接攻撃の場合は隣接していない限りは狙いを変えてこない。

- 砦から部隊に狙いを変えてきた際に同時進行で工作隊で施設を補修すると施設が長持ちするので大変良い。ただし、砦が攻撃されている間は補修はできない。

- ただし、砦を攻撃している敵部隊の目標が同行している工作部隊の「護衛」になっている場合、

← 【迎撃部隊】 【敵部隊】 → [ 砦 ] 【工作隊】 <待機!!

↓

【敵部隊】→【迎撃部隊】→ [ 砦 ] ← 【工作隊】 <補修!!

↓

← 【迎撃部隊】 【敵部隊】 → [ 砦 ] 【工作隊】 <待機!!

城を殴られるときとは違い、砦を殴られても相手側の闘志が貯まらず戦法の使用回数を減らせることが大きい。

壁部隊&射撃戦法

前衛に耐久力に優れた軍勢(陣形は方円か衡軛)を出して敵を受け止めつつ、

後方から雁行陣形の鉄砲、弓、攻城櫓、大筒などで援護射撃をするという、ごく基本的な戦い方。

盾にする軍勢は弓適性の高い武将で攻城櫓x5がベストだが、揃えるのが難しい場合は足軽x5などで十分。

この戦い方の応用として、あえて敵を城に張り付かせた上で迎撃部隊を出撃させ、命令を城の防衛にするという手がある。

なぜかCPUは横やりを入れられても無視して城を殴り続けるので迎撃部隊の損害を最小限に抑えられる。

鉄砲などの間接攻撃ならば無傷で敵兵を削れるのでより効果的。

また、城にできるかぎり多くの鉄砲とそれを使えるだけの兵数を用意しておくと反撃が強くなるので防衛しやすくなる。

道敷きなおし法

領内の道を敷きなおし、敵の工作隊が攻めてきても街道の設置で進軍速度を遅くし領内の集落を占領しにくくする。

拠点獲り合戦を防ぐことが可能。

防衛は野戦ではなく城を利用してやったほうが防衛しやすいことを利用し、攻城戦にもっていきやすくする方法。

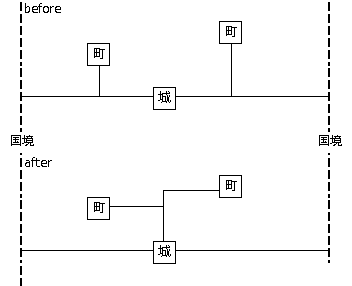

下図のように国境から城へと続く道と町をつなげないのが理想です。

- 国境に通じる道を作る

- 集落に通じる道を作る

- 敵は城までの道から分岐して接続されている集落があれば、そこを占領候補に入れる

- よって国境までの道と集落までの道とを完全に独立して作るようにすること

- 国境まで道を伸ばしていないと別のルートで攻めてくることがある

注意点

- 工作隊を引き連れている場合、拠点への街道を敷く事があり内政荒らしを完全に防げるわけではない。

- 城の角っこから道を伸ばした場合、その二本の道は繋がっていると認識されてしまい、

その方向の集落は敵の占領候補になるので注意すること。

櫓による集落占領回避法

上記の道敷きなおし法が、川を挟んだ集落に対してなどの地形的な要因でできないこともある。

その場合に有用なのが、櫓をその迎撃範囲が集落の入り口に来る所に建てる方法である。

(櫓の代わりに砦でもよいが、あえて砦を使うほうが良い状況はまず無い)

CPUのアルゴリズムは、

- 城攻めに出た場合、集落占領は敵の計画の中には入っていない

- 攻撃対象までは、街道を最優先として部隊が進みやすい経路を取ってくる

- 侵攻中に櫓が攻撃してきた場合(迎撃範囲に侵入した場合)、それらを破壊する

- 櫓に守られていない集落が侵攻途中にある場合、その都度占領してくる

ということのようである。

以上のことから、

集落を守るための櫓を、その迎撃範囲が敵の侵攻ルートになる幹線道にかからないよう設置、

かかってしまう場合はその部分の道を引き直せば、

敵が侵攻してきたときに集落には目もくれずに真っ直ぐ城の方向に向かってくれる。

注意点

- 道敷きなおし法同様、やはり地形的に無理な場合がある

- 道敷きなおし法に比べて以下の面で劣るので、道敷きなおし法が効くならそちらを使うほうが良い

- 侵攻部隊を攻撃してくれるわけでもない櫓を建てるために金銭が1000かかる

- どのみち大体の場合で道敷きなおし法とセットになる(道を敷きなおすのにも金・時間がかかる)

- 敵の本城がある国内の集落を占領している場合や敵に国境付近に支城を建てられた場合によくある「集落を占拠するための」出陣に対しては役に立たない(施設を破壊されたうえで占領されてしまう)

- 「弓狭間」の技術を手に入れると迎撃範囲が広くなることで条件が変わってしまうことがある

挟み撃ち戦法

敵が通ってくるルートに対して、敵の後ろに回りこめるような道を作っておく。

迂回路のほうを本命ルートと繋げてしまうと、敵が迂回路側から進軍することがあるので、

少しだけ切り離しておくこと。

普通に正面から戦うと鉄砲隊を攻撃できずに手痛いダメージを受け続けるが、

挟み撃ちで後ろの鉄砲隊を直接攻撃できると被害が少なくて済む。

また、敵が退却しようとしても逃がすことが無くて、負傷兵を残さず取り込めることも大きい。

□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ ■■■敵→←自■城城城□□ □□□□□□□□城城城□□ ■: 道 □■□□□□□□城城城□□ □■←自■■■■■□□□□ □□□□□□□□□□□□□

道を敷かずに待ち伏せする方法も有る。

敵の進路上脇へ部隊を置き、敵が通り過ぎたら背後をストーキング、敵の攻城開始を合図に背後から強襲。

待ち伏せ部隊が敵に近過ぎると矛先を変更されてしまうため、ある程度の距離を置く事が必要。

応用として、こちらが敵地へ侵攻する側でも使える。

敵よりも兵数の少ない2部隊で攻め込めば敵は城を出て迎撃に向かってきてくれるので、美味しく頂く。

1部隊を囮とし敵を引き付けるが、2部隊目で敵の退路を断つ形に出来る様、囮の立ち位置は非常に重要。

城を利用する場合と違い囮部隊が敵とまともにぶつかってしまうため、可能な限り高い統率部隊、

方円など守備重視の陣形、破城槌や攻城櫓など守備力重視の兵種、これらの要素が囮部隊には望まれる。

敵に知略が高く「同討」などが使える武将が居る場合、囮部隊が耐えきれず壊滅する危機性も有り、

基本として、敵よりも統率や知略の高い部隊が作れない場合は使い辛い。

また、戦闘に時間が掛かり過ぎると敵の増援や同盟部隊が到着してしまい、こちらが挟撃されてしまう。

攻めこんできた敵の退路を断つ形で別働隊の工作隊を出陣させ、敵の退却ルート上に砦や櫓を建設するのも有効。

防衛施設を攻撃するか無視して迂回するため、逃走中の部隊を殲滅しやすくなる。

同様に退路の道を撤去してしまうのも地味ながら有効な手。

逃走中の敵を追撃する場合は、敵部隊よりも敵の逃走ルート上の地点を目標に設定した方が追いついた際に攻撃しやすいので覚えておこう。

敵部隊を目標に設定した場合、いちいち足を止めてから殴りかかろうとするので効率が悪くなってしまう。

CPUの悪い見本から学ぶ守り方

相手が大軍で城耐久が7000以上の場合はわざと包囲させる籠城作戦

- 城の耐久力≧城兵数+7000の場合、CPUは包囲陣形で拠点を攻撃して来るので、

城兵を戦闘区域から離脱させて待ち構える。- 包囲陣形では闘志が貯まらず戦法を使われる事はない。

- 敵兵糧庫があっても敵の士気は徐々に低下していき、士気約25であっけなく撤退していく。

増援部隊で退路を塞ぎ方円で粘るだけで敵の士気0壊滅が狙える。 - 城の士気低下を3以下に低減させておけば、敵を放置していてもかなり持ちこたえる。

(間断なく増援を派遣された場合は落城する) - 城から出陣し護衛させた弓兵・鉄砲兵の士気は包囲で低下する城守備兵よりも下がりにくい。

城の士気が限界まで低下した時に護衛を城内に戻す事を繰り返せば、落城までかなり粘れる。

- 注意事項と補足

- 敵攻撃部隊の中に2499人以下の編隊が一つでも含まれる場合は包囲して来ない。

このため、敵兵数の少ない序盤は利用しにくい。 - 中盤以降でも敵が低統率武将を含む場合、

城内からの鉄砲攻撃により包囲前に2499以下にしてしまうことがある。 - 陣形を組まない単一編隊や、諸勢力は普通に耐久を削る攻撃をしてくる。

- 耐久力が低下しすぎたり、守備兵が増え過ぎると、

他の包囲部隊も包囲を解いて力攻めをしてくるので、耐久力と守備兵のバランスには注意。 - 耐久40000の安土城には33000の兵が籠っていても包囲を仕掛けてくる。

- 富山城や清洲城や黒川城など川に近い平城を改築して二の丸をつくると、

包囲が完成しないバグが発生する事がある。 - 河越城など山に囲まれていたり、港のそばの支城でも自動包囲に失敗することがある。

- 包囲した敵が撤退しようとするが、バグによりひっかかり退却できない時がある。

このときは敵の士気が0になるまで普通に城を攻撃してくるようになる。

- 敵攻撃部隊の中に2499人以下の編隊が一つでも含まれる場合は包囲して来ない。

支城は位置によって城門が2~4門になる。

弓木城・宇都宮城・大村城・隈本城は二の丸改築後に城門数が1つ減る。

| 城の種別 | 門数 | 天守 | 低下士気 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 平城 | 2門 | 御殿 | 4 | 一部支城 |

| 平城 | 3門 | 館 | 6 | 宇都宮城改 大村城改 隈本城改 |

| 平城 | 3門 | 御殿 | 5 | 宇都宮城改 大村城改 隈本城改 一部支城 |

| 平城 | 3門 | 三層天守 | 4 | 宇都宮城改 大村城改 隈本城改 |

| 平城 | 3門 | 四層天守 | 3 | 宇都宮城改 大村城改 隈本城改 |

| 平城 | 4門 | 館 | 7 | 一般的平城 |

| 平城 | 4門 | 御殿 | 6 | 一般的平城 一部支城 |

| 平城 | 4門 | 三層天守 | 5 | 一般的平城 |

| 平城 | 4門 | 四層天守 | 4 | 一般的平城 |

| 平城 | 4門 | 巨城 | 3 | 大坂城 小田原城 |

| 山城 | 3門 | 館 | 4 | 一般的山城 |

| 山城 | 3門 | 御殿 | 3 | 一般的山城 |

| 山城 | 3門 | 三層天守 | 2 | 一般的山城 |

| 山城 | 3門 | 巨城 | 1 | 安土城 |

| 山城 | 2門 | 館 | 3 | 七尾城 一乗谷城 鳥取城 弓木城改 |

| 山城 | 2門 | 御殿 | 2 | 七尾城 一乗谷城 鳥取城 弓木城改 |

| 山城 | 2門 | 三層天守 | 1 | 七尾城 一乗谷城 鳥取城 弓木城改 |

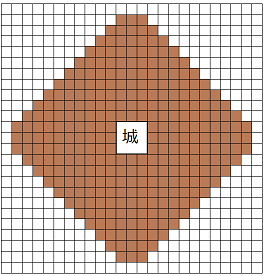

五分で戦える場合は棺桶作戦

- 包囲させることが出来ない耐久の低い城に10万単位の大軍が押し寄せてきた場合はあえて占拠させてカウンターを狙う手もある

- 革新では港に籠城させて一網打尽にする方法が有名だったが、天道では棺桶対策として城陥落時に周囲の部隊が恐慌状態に陥る仕様となった

- しかし、その影響範囲は城から10マス程度、移動日数にして7日程度。(恐慌影響範囲は下記の図参照)

- 一国全体に及ぶわけではないので恐慌をうけない場所に退避して相手が城を占拠したらすぐにカウンターを行う作戦はハイリスクながらハイリターンも期待できる。

- 恐慌範囲は城と同じ国にしか及ばないので国境の支城などでは国境の外で待ち伏せるとすぐに反撃できる。

- この作戦を行うには正攻法の殴り合いで相手と五分以上の戦いができる戦力が前提となる。

- この作戦のメリット

- CPUは全力出撃を行わないので武将の質や兵数の優位が期待できる。上杉謙信等の名将が城の防衛に専念してくれる事もある

- ただし城の防御力は天守の構造と城内武将の最も高い統率力で決まるので城が落ちにくくなる。

- 改築状況によっては守備兵のほうが通常の兵科よりも削りやすい

- 守備兵を状態異常にすると敵が出陣できなくなる

- 普通に敵を殲滅した場合は25%は出撃元の拠点で復活してしまうが棺桶作戦では相手の傷兵を総取り出来る

- やり方

- 敵が攻めてくる報告があったらまず敵の進路以外の町並みを隣国などに所属させ城が占拠された際の損害を抑える。

- 迎撃戦力が不足している場合はよその地域から援軍をかき集める。

- 敵が攻撃してきたらまずは全力で飛び道具で城の護衛をしながら防衛する

- 城の耐久が削れてきたら諸勢力を拠点に呼び時間稼ぎをしてもらう

- 数百の兵をのこしつつ錐行陣で恐慌範囲外に兵を待機させて、諸勢力の壊滅と耐久0で城が陥落するのを待つ。

- 城が陥落したらすぐにカウンターを行い、到着後陣形を鶴翼等に変更。

- 迎撃してくる敵部隊よりも城の守備兵の状態異常を狙う。守備兵が少なくなると迎撃に出てきた敵部隊は城に戻るので無視。

混乱した城からは再出撃できない。 - 敵はこちらの1部隊を集中攻撃してくるので被害担当部隊の陣形を方円など防御陣形に変更し粘らせる。

大軍に攻められたが籠城作戦の耐久もなく、棺桶作戦の戦力もない。

- 時間を稼いで門改築や修復が間に合うようなら籠城作戦、援軍が間に合うなら棺桶作戦を狙う

- 諸勢力に依頼する。敵工作隊に奇襲する。砦や櫓を建設したり道を撤去する。

- 囮部隊を敵領内に侵攻させてみる。上手く行けば何部隊か撤退する。

- 募兵しまくって一揆を起こす。なぜか敵が一揆部隊を攻撃しにいくことがある。

- 無理なら速やかに撤退すること。耐久が9000もない城なら兵を100程置いて全員撤退させる。

- 耐久0になる前に落城するが、下手に抵抗して捕虜・物資・傷兵を渡すよりはよい。

- 撤退時には城の街並みの所属を変更したり、城近くの道を撤去して町並みを少しでも守ろう。

永久封鎖

※CPUハメ注意

CPUには以下の習性がある。

1.自領内の街並みが奪われている場合、それを取り返すまでは隣国に攻めない。

2.街並みが櫓などで守られている場合の侵攻可否の判断は城攻め時と同じ(侵攻対象の兵が多ければ動かない)。

3.輸送ルート上に敵の砦などがある場合輸送しない。援軍も送らない。

よって、敵城の町並みをすべて(最低でも武家と匠は必須)奪って封鎖しておき(道撤去も忘れずに)、

輸送路上に砦を建てて自城にある程度の兵を置いておけば敵は募兵も輸送もできず、侵攻もしない置物と化す。

例:S5イベなしでの長宗我部家・十河城

事前に道を引き直し、すべての集落・資源が他の城(勝瑞あたり)から繋がるようにし、十河からの道は撤去する。

さらに櫓や砦を水軍以外の全街並・資源を守るように配置する。

この状態であえて織田に十河を攻めてもらい、上陸後に水軍の前あたりに砦を急いで建てる。

すると、十河を占拠した織田は街並みがないため募兵ができず、砦によって輸送もできないため兵を増やせなくなる。

よって、あとは隣国にある程度の兵を置いて町並奪還に来ないようにすれば十河の織田軍は一切活動しなくなる。

この方法は巨大勢力と延々と戦いたくない時に有効だが、

放置し過ぎると隣々国(例の場合岸和田)の兵力が膨れ上がるので注意。後で大変なことになる。

その他の戦闘テクニック

部隊分割戦法

部隊は一つの部隊しか攻撃対象に出来ないため、敵の部隊に対して正面から部隊をぶつけるよりも、

こちらの部隊を二手に分けて、正面からぶつかる部隊以外にも後ろから攻撃する部隊を作るほうが、

相手兵力を削りやすい。

守備力の低い鉄砲などを中心とする部隊は、敵の攻撃対象にならないよう、

先に方円の陣を敷いた足軽などで編成した部隊を当てて後から攻撃参加するとよい。

同兵科5部隊編成法

軍勢の能力は編成武将中の最大値になる事を利用する。

戦法も同系統上位のものがあれば下位を使う場面はほとんど無いので必要なものだけに絞る。

まず、当該兵科の適性が高く統率・武勇・(知略)・戦法の優れた武将をそれぞれ選択(重複可)、

残りは兵科適性が高い武将を選択(兵科適性が攻撃力や連携に影響する)。

基本的には鶴翼の陣を選択すること。

包囲網回避

季節の変わり目の手前で大名が城にいる状態でセーブしておき、包囲網が発生した場合は直前のデータをロード。

大名を工作隊として城の外に出したり探索に出したりして乱数を変えると発生しないことがある。

部隊離脱・合流法

戦争リソースを有効活用するための細かい出撃テクニック

◆事例

出撃武将の4将が高適性、2将が低適性の場合。(工作部隊は除いて考える)

- 一般的な出撃

A案:5将×1隊で出撃。1将は城待機。

B案:3将×2隊で出撃。

- 部隊離脱・合流法

C案:5将×1隊で出撃。1将は単騎出撃。

- A案のデメリット

リソースに無駄が生じることによる、もっぱら精神衛生上の問題。- B案のデメリット

3将配置だと戦法や連携が活かせない、前線が維持できないケースがある。

低適性部隊の崩壊から陣形が維持できず、各個撃破・傷兵の損失に繋がる。

上記の改善案としての出撃法。

低適性部隊は損耗が激しいため適当なところで離脱し、温存部隊を合流させる。

離脱した部隊は撃破されないよう速やかに退却させるべきだが、遠隔攻撃や集落の占領に回すのは自由。

こうすることで、陣形の維持が期待できる。

類似の出撃方法として、騎馬部隊だけ生産待ちで、後から出撃→合流などの応用も可能。

部隊離脱・合流法 その2

- 陣形から部隊を離脱させる場合、離脱部隊は元の陣形の闘志を受け継ぎ、陣形の闘志は変化しない。

例:陣形の闘志(1000) → 陣形(1000) + 離脱部隊(1000) - 陣形に部隊を合流させる場合、合流部隊の闘志は陣形の闘志に影響を与えず、陣形の闘志は変化しない。

例:陣形(1000) + 合流部隊(200) → 陣形(1000)

そこで、陣形の闘志が溜まったら部隊を離脱→離脱部隊で戦法を使用→再合流を繰り返すことで、

士気が続く限り闘志を減らさず戦法を連続して使用することができる。

この技は中継ワープ法と同様に、難易度を大幅に下げてしまうインチキなので、ご利用は計画的に。

兵糧攻め

CPUはこちらが攻めると打って出てくるか籠城するかになる。

打って出てくる場合、自陣砦に立て籠もるか城を防衛するように出撃することがある。

この場合、こちらが接近するまではCPUは待機しかしないので

こちらは敵陣地に陣屋を建設しそこに待機していれば相手の兵糧が尽きるまでにらみ合いをすることができる。

例えば最初3部隊で攻めていても一度出撃した敵の部隊は退却しないので

こちらは1部隊残して退却してしまえば兵糧を節約できる。

後は兵糧が尽きたところを落としに行けば、ほぼ無傷で城を落とすことができる。

自動兵力削り&兵力回復(PK)

敵と街道を繋げると敵は敵陣地の街道を撤去するが、

撤去する場所が自陣地に設置した砦や櫓の攻撃範囲内だと撤去しに来た工作兵を自動的に攻撃する事が出来る。

(例:越前-北近江、筑後-北肥後 間など)

PKの南蛮文化で近代戦闘まで振興すれば撤去前に工作兵を倒す事が出来るので、

何度も工作兵が来てそのたびに倒してある程度兵力を削る事ができる。

(ある程度兵力を削ると、諦める、攻撃範囲手前で撤去する、攻撃部隊で施設破壊に来る等、その後の対応が変わる。)

また教会堂を振興・設置すれば兵力2000の工作兵を倒した時に兵力749回復する。

これを利用すれば敵勢力の兵力を減らしつつこちらの兵力をある程度増強する事ができる。

占領のテクニック

占領前のテクニック

- 占領後の切り替えを見越した切取集落の短期開発。

- 占領後に捕虜の脱走防止に、月末での占領を避け月初での占領が望ましい。

多数の捕虜が期待でき、忍びの里が大量に配置できない場合は調整すると良い。- 具体的な方法としては、戦法を手動で発動に切り替えてひたすら闘志をためておき、

月が替わったら戦法連発で落とせるように調整する。 - または一時的に攻撃を解除する。

- 士気低下を気にしないなら、城を叩いている軍勢を「包囲」に陣替することで

敵兵力も減らさないが敵傷兵の回復もさせない状態で次月を迎えるという手もある。

- 士気低下を気にしないなら、城を叩いている軍勢を「包囲」に陣替することで

- 具体的な方法としては、戦法を手動で発動に切り替えてひたすら闘志をためておき、

占領時のテクニック

- 城の兵士が0になった後、自勢力の部隊・軍勢を城に隣接させると占領できる。

- 弓系、鉄砲系など間接攻撃兵科が軍勢内にいる場合は、それらが隣接するまでは占領できない。

- 直接攻撃と間接攻撃の混成部隊による軍勢の場合、

直接攻撃部隊を1つ「離脱」させることで間接攻撃部隊の隣接を待たずして速やかに制圧することができる。

- 直接攻撃と間接攻撃の混成部隊による軍勢の場合、

- 複数勢力で攻撃している場合、城の兵力を0にした勢力が一定時間優先的に制圧できる。

- 複数勢力で攻撃している場合、攻撃要請をした勢力が優先的に制圧できる。これは上に優先する。

- 足軽や騎馬等の直接攻撃兵科のみで編成した部隊の戦法を溜めておき、

停止した状態で戦法を連続発動させて城の兵力を0にするとよい。

占領後のテクニック

占領後の引き抜き対策

- 占領直後に忍の里の所属を変更する。

- 城占領前に前線の国で忍の里をいくつか作っておき、街道をつなげておく必要あり。

- 登用した武将全てにとりあえず加増する。

- 忠誠が90を割っているようなら敵対国と隣接していない後方の城へ移動させる。

- 移動させている間に引き抜きに合う可能性もゼロではないため、厳密に引き抜きを避けるには安全地帯に待機させている武将で登用を行う。

- 義理が極端に低い武将は家宝で98くらいまで上げておく。

このくらいあればまず問題ないし、数ヶ月で100になるはず。 - 松平元信in岡崎城のようなイベントで独立する可能性のある武将は取り扱いに注意すること。

下手をすると城ごと乗っ取られてしまう。 - セーブ・ロードを辞さないなら、月末時点でセーブしておき、適当な捕虜or配下を1人追放してもOK。

(乱数が変わるため、脱走判定以外にも訪問者や災害発生など月初処理の結果全部が変化する)

計略のテクニック

計略の基本テクニック

敵部隊への計略成功率は刻々と変動する模様。

戦闘時には細かくチェックする価値あり。(変化タイミングは要検証)

実行に小銭が必要なので、かつかつのやりくりだと、大事なところで使えない。

- 引抜

出撃した忠誠の低い武将には、必ず使用される。

CPUはほとんど忠誠100なので、こちらが使う機会はまれ。

シナリオスタート直後などの忠誠が低い状態が狙い目。

戦争の激しい地域では、忠誠の低い武将がたまに見受けられるのでチャンスかも。

対象の忠誠が99以下の場合、引き抜きに失敗しても忠誠を下げられる事があるので、

知略の高い武将で執拗に引き抜きを繰り返せばそのうち引き抜く事が可能。

忠誠度低下目的で引き抜きを仕掛ける際には俸禄を最大限に設定して行うと吉。

プレイヤー大名・勢力に対する嫌悪武将や一門・隠居武将、忠誠100の武将は

絶対に引き抜けないのでやるだけ無駄。

- 足止

CPU侵略部隊や輸送部隊の到着遅延、退却部隊への足止め&トドメが主な使いどころ。

あるいは敵の陣立を邪魔したり、複数の部隊を分断したりと使い方は様々。

- 奇襲

実行には狼煙台が必要で有効範囲内に敵部隊が入っていないと使用できないため使いどころが難しい。

侵略部隊が低統率なら狙う価値ありだが、奇襲に失敗すると城の兵力が減ってしまうので注意。

これを逆手にとって、高統率のオトリ用部隊(兵力0の工作隊でもOK)を用意して攻め込み、

あえて狼煙台の範囲内に入った上でCPUに奇襲をしかけさせ、

奇襲を失敗させて城の兵力を削ぐというテクニックがある。

兵站のテクニック

兵力輸送のテクニック

- 兵力輸送時に兵糧消費を半減させる技術「携行食」。

これを研究することによって、「輸送」は「出陣」と比較して輸送速度は劣るものの、

兵糧消費は抑えられるイメージがあるが、技術と陣形次第では「出陣」に対して輸送速度も兵糧消費も劣る。

以下は筑前立花山城から豊前城井谷城へ兵10000を輸送した時の所要日数と消費兵糧である。

(部隊到着時、停止クリックタイミングにより多少誤差あり)

騎馬隊(蹄鉄有)錐行陣・・16日1,840(騎馬最速) 騎馬隊(蹄鉄無)錐行陣・・20日2,300 足軽(草履有・革足袋有)錐行陣・・21日2,415(足軽最速) 足軽(草履有・革足袋無)錐行陣・・28日3,335 足軽(草履有・革足袋無)鶴翼陣・・33日3,795 足軽(草履無・革足袋無)錐行陣・・35日4,025 輸送(伝馬制有・携行食有)・・34日1,960(輸送最速) 輸送(伝馬制有・携行食無)・・33日3,808(輸送最速) 輸送(伝馬制無・携行食有)・・49日2,760 輸送(伝馬制無・携行食無)・・49日5,488

- 「携行食」研究後であっても輸送部隊の兵糧消費は伝馬制無<足軽最速、伝馬制有<騎馬最速となる。

内政系技術水準3を1つ研究するよりも、足軽技術水準1「草履」と水準2「革足袋」を研究したほうが優り、

内政系技術水準3を2つ研究するよりも、騎馬技術水準1「牧場」と水準2「蹄鉄」を研究したほうが優る。- 金銭50000と匠ノ町3と馬と皮布の資源を2セット準備するのは、

十万単位で兵輸送が必要になる終盤になってからで良い。

- 金銭50000と匠ノ町3と馬と皮布の資源を2セット準備するのは、

- 「伝馬制」は輸送速度に関わる技術のため、さらには工作隊の移動速度も速めてくれるので

兵糧消費云々関係なく中盤からでも役立つ。 - 足軽を輸送に活用するにはある程度武将数を揃える必要がある。

忠誠上げ待ちの武将や低能力武将を活用したい。- 前線への兵力輸送には、敵から「引抜」や「足止」を食らい得るため、使う武将には注意。

- 騎馬を輸送に活用するにはさらに兵数分生産して拠点に配備する必要性がある。

- 集中徴兵と集中騎馬生産を同じ拠点で行うなど工夫が必要になる。

- 最終的には騎馬鉄砲隊を活用し、鉄砲を高速輸送するとさらに効率的になる。

そのうち民忠を気にせずフル回転できる生産のほうが、

募兵よりも調達サイクルが多く騎馬が余りがちになるので、

武家町に牧場を建てたり、馬防疫研究を急ぐ必要はない。

また水田を作れる村落では兵糧生産を優先したほうがよい。

その他の軍事テクニック

籠絡で鉄砲と騎馬を増やす

騎馬部隊や鉄砲部隊が籠絡で兵を増やすと装備している物資も増える。

闘志を貯めて籠絡を連打していく工夫として援軍が来ない敵の弱小大名の城を利用する。

通常は敵城が兵0になると城を占領してしまうが、遠方の武将に攻撃部隊へ合流指示を出すと占領せず闘志を貯めることができる。

敵城兵0では籠絡はできなくなるが、城からわずかに離れると敵城傷兵が回復するので籠絡を連打。

- この時敵城兵が1でも50万でも籠絡の効果は変わらない。

- 敵城の知略が低いことが理想なので弱小大名をカモに選びたい。

- 拠点戦法がない城を選びたい。

- 敵傷兵を補充するには兵の輸送部隊を敵城前に放置して壊滅させると兵が強奪されて敵傷兵を増やすことができる。

- 敵城兵、傷兵をどちらも0にしてしまうと敵が回復しないので注意する。

- 籠絡連打部隊の編成は兵1000、武将4人で。

- 成功率を高めるためには知略が高い武将を含ませる。

- 騎馬鉄砲部隊で実行すると効率が良い。

- 兵糧庫で士気低下を緩やかにすると良い。

秘計・無駄飯食らいの罠

敵国からの引き抜きを利用して兵糧を枯渇させるという、システムの穴を突いた兵糧攻め。

特に強大な兵力を持つ大国相手に有効な手。

必要な物

- どうでもいい能力の武将(義理が低いと理想的)

- 失っても困らない家宝(等級の高い物が望ましい。なければ官位や役職でも代用可能)

- ある程度の金銭と兵糧

- 兵力多数(多ければ多いほどより効果的)

やり方

- 引き抜かせる武将に家宝(役職か官位でも可)を与える

- 街並みの入り口などの一方向からしか侵入できない場所に兵力をたくさん持たせた輸送隊を移動させる

- 輸送隊の目の前に黄金大仏などの硬い施設を建設して施設を撤去しないと移動できないような状態に封じ込む

- 輸送隊の武将の家宝を没収する(忠誠が大幅にダウン)

- 輸送隊の武将が敵国からの引き抜きに引っかかれば成功

こうする事で大兵力を抱えた輸送隊が全く身動きできないまま無駄飯食らいと化すので、

敵国の兵糧が急激に減っていく。

兵糧が尽きるとまともな抵抗すらできなくなるため、

どんな強国であっても容易に攻め落とせるはず。

コメント

- ページの後半部分が荒らされたのか削除されていたのでバックアップから復旧しておきました。 -- 管理人? 2012-09-30 (日) 10:04:18

- 例えば上杉と武田の両家に隣接している場合。 下準備:強い方Aと同盟を結んでおく。さらに最前線の城にスピードと硬さを兼ね備えた部隊と政治の高い武将を配置する。 作戦:適度に遊撃戦を展開し、敵Bの兵糧を消耗させる。 暫くすれば同盟Aが敵Bに攻め込むので静観、城が落ちそうになってきたら、自軍に速攻で敵Bの城を攻撃させる。 この時政治の高い武将は出陣させない。 敵Bが同盟Aに負ける寸前で敵Bに勧告。 同盟Aを消耗させた上に敵Bの全領地、城、武将が楽に手に入る。 -- 横取りの計? 2013-10-13 (日) 04:51:00

- 基本的に兵糧が多少減っても攻めてこないし、勧告は相性があるから必ず成功するわけでもない。その上、勧告が成功しても同盟国が制圧した集落は手に入らない -- 2013-10-15 (火) 01:33:10

- 遊撃戦を何度も繰り返す時間があったら、さっさと普通に占領して再開発した方が効率が良い。武田や上杉に勧告するなら国力不足の言い訳も出来んでしょ。こりゃ駄策だよ。 -- 2013-10-15 (火) 10:35:50

- 同盟Aを消耗させた上に敵Bの全領地、城、武将が楽に手に入る→別に同盟のやつが攻めなくても瀕死な家に勧告が通じるのなら時と場合によってはやってよい手とは思うよ。少なくとも大名含む家臣が忠誠UP状態で手に入る。その代わり攻めている家と隣接することにはなるがね。人材だけでも横取り出来るのはメリットかと。 -- 2016-02-09 (火) 00:00:32

- それな( `ー´)ノ -- 2016-02-01 (月) 21:05:22

- 8万で守る城に20万が攻めてきたときはどのように防衛したらいいでしょうか? -- 2017-10-07 (土) 07:48:47

- 織田家など技術力や武将の質で上回る相手に倍以上の兵で攻められたらまともな手段で防ぐのは不可能に近いです。そうなる前にわざと攻め込ませて大量の鉄砲で迎撃し兵力を削っておくか、攻め込まれる前に攻め込んで町並みをいくつか奪って退却し工作隊を待機させておき奪い返されたら即座に奪い返すを続けると攻め込まれません。最終手段は坊主停戦ですかにゃ・・・ -- 2017-10-08 (日) 13:48:14

- 工作隊で道破壊と砦、櫓を出来るだけ建設。同時に鉄砲の買い付け、城強化を行い、敵が最初の砦に取り付く手前で砦に全兵力待機。取り付いたら迎撃し破壊されたら次の砦まで退去し迎撃。そして城に退去後迎撃。20万の兵力なら相手が格上でもなんとかなる。50万ぐらいだと城や砦が瞬時に破壊されるから城を捨てるしかない -- 2017-12-07 (木) 20:29:58

- 封鎖&放置追加。 -- 2020-10-05 (月) 15:43:25

- 勤皇論~朝廷「朝敵」実行での潰し合い。 普通に朝敵しても普通スギなので→肥大化した2強が同盟している状態でその片っぽの城を攻撃する場合、敵の同盟軍が救援に攻め込む予定の城に重なったと同時にどちらかに朝敵かけると、いきなり城のすぐ近くて殴り合いしてくれる。疲弊してから漁夫の利。朝廷工作は10日かかるので、丁度良く敵の援軍が城に到着するようなタイミングで朝敵仕掛けるのがコツ。 -- 2021-12-28 (火) 23:09:01

- なんとあくらつな、、、お主も悪よのう、 -- 2022-01-10 (月) 13:26:04

新規

新規 編集

編集 添付

添付 一覧

一覧 最終更新

最終更新 差分

差分 バックアップ

バックアップ 凍結

凍結 複製

複製 名前変更

名前変更 ヘルプ

ヘルプ