東京ドームの蔑称。略して「からくり」とも。

【目次】

概要

「巨人は東京ドームにおける主催試合の際、空調操作(≒からくり)によって自軍の打球の飛距離を伸ばしホームラン(ドームラン)を量産している」という噂が由来。この経緯から「空調」も類義語として使われる。

上記は噂に過ぎず、半分ネタとして扱われている。ドームランに関する詳細は当該項目を参照されたい。

「からくり」の検証

パーク・ファクター

本塁打パークファクター(セイバーメトリクスで用いられる、本塁打の出やすさを統計的に表した数値)を見ると、東京ドームは2000年代以降1.0~1.5程度で推移しており(1.0が平均的球場、1.5ならば平均の1.5倍本塁打が出やすい)、平均的な球場よりホームランの出やすい球場であることは確かである。しかし年度により神宮球場や横浜スタジアムより低い場合も多く、突出しているわけではない。ソース *1

*1

12球団(球場)で比較したパークファクター

2010年以前は球場ごとに使用球が異なるため、パークファクターに影響する要因に各球場の使用球の差が含まれる。

これを取り除いた、統一球が導入された2011年のパークファクターを一例として記載する。

| 球場名 | 得点PF | 本塁打PF | 三塁打PF | 二塁打PF | 安打PF |

|---|---|---|---|---|---|

| 明治神宮野球場 | 1.22 | 1.69 | 2.08 | 0.95 | 1.08 |

| 横浜スタジアム | 1.22 | 1.29 | 0.54 | 1.28 | 1.13 |

| 東京ドーム | 0.92 | 1.29 | 0.33 | 0.99 | 0.92 |

| 大阪ドーム | 0.78 | 1.18 | 0.26 | 0.97 | 0.90 |

| 西武ドーム | 1.20 | 1.10 | 1.66 | 0.99 | 1.08 |

| 広島市民球場 | 1.05 | 0.98 | 1.50 | 1.08 | 1.12 |

| 千葉マリンスタジアム | 1.02 | 0.85 | 2.00 | 1.06 | 1.00 |

| 札幌ドーム | 0.85 | 0.85 | 1.43 | 0.94 | 0.94 |

| 福岡ドーム | 0.88 | 0.83 | 0.79 | 0.95 | 0.92 |

| 宮城球場 | 0.96 | 0.81 | 0.82 | 1.00 | 0.98 |

| 阪神甲子園球場 | 0.94 | 0.77 | 1.30 | 0.95 | 1.00 |

| ナゴヤドーム | 0.72 | 0.38 | 1.06 | 0.82 | 0.83 |

本塁打パークファクター降順。球場名は正式名称。

上位3位以内:赤、最高値は太字赤

下位3位以内:青、最低値は太字青

データ出典:『2012プロ野球オール写真選手名鑑』(日本スポーツ企画出版社、2012)P.188-191

球場の形状

東京ドームで本塁打が出やすい理由として「単純に小さい球場だから」と指摘されることがある。これに対し、かつては中堅(122m)及び両翼(100m)の距離を用いて東京ドームの広さを説明しようとする者が多数見受けられた。

そこで、ここでは当時の12球団本拠地のサイズを比較してみる。

| 球場名 | 中堅 | 中間 | 両翼 | フェンス |

|---|---|---|---|---|

| 阪神甲子園球場 | 118m | 118m | 95m | 3m |

| ナゴヤドーム | 122m | 116m | 100m | 5m |

| 千葉マリンスタジアム | 122m | 116m | 100m | 4m |

| 大阪ドーム | 122m | 116m | 100m | 4m |

| 西武ドーム | 122m | 116m | 100m | 4m |

| 広島市民球場 | 122m | 116m | 左翼101m | 3m |

| 右翼100m | ||||

| 宮城球場 | 122m | 116m | 100m | 2m |

| 札幌ドーム | 122m | 116m | 100m | 6m |

| 明治神宮野球場 | 120m | 112m | 98m | 3m |

| 横浜スタジアム | 118m | 111m | 94m | 5m |

| 福岡ドーム | 122m | 110m | 100m | 4m |

| 東京ドーム | 122m | 110m | 100m | 4m |

以下は参考。

| 球場名 | 中堅 | 中間 | 両翼 | フェンス |

|---|---|---|---|---|

| 後楽園球場 | 121m | 110m | 88m | 2~5m |

| 神戸総合運動公園野球場 | 122m | 117m | 100m | 2m |

| 福岡ドーム (テラス設置前) | 122m | 116m | 100m | 6m |

| 広島市民球場 (旧球場) | 116m | 110m | 91m | 3m |

| エスコンフィールド HOKKAIDO | 121m | 左中間114m | 左翼97m | 2m |

| 右中間110m | 右翼99m |

中堅:122m未満は青

中間:116m未満は青、超過するものは赤

両翼:100m未満は青、超過するものは赤

※比較を容易にするため数値は全て小数点以下四捨五入。中間部の距離で降順。

上記より、東京ドームの中堅・両翼は平均的な大きさだが、左中間・右中間(以下、中間部分)は最小であることが分かる。

対極に位置するのが甲子園で、中堅・両翼は小さいが、中間部分は12球場中最大。

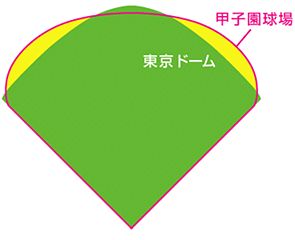

下記に両球場を重ね合わせた図を示す。

甲子園は中間部分が大きく膨らんでいるのに対し、東京ドームは全く膨らみがなく直線的*2である。

上記の中間部分の極端な狭さが原因で、なんでもない外野フライ(と思われた打球)がギリギリでスタンドインするケースが多く発生する。

東京ドームが特殊形状で造られた経緯

話はドーム建設時の事情に遡る。公認野球規則では

両翼は320フィート(約98メートル*3)以上、中堅は400フィート(約122メートル*4)以上であることが優先して望まれる。

【付記】1958年6月1日以降プロフェッショナル野球のクラブが建造する競技場は、両翼まで最短距離は325フィート(約100メートル)を必要とする。

と定められている。本規則は国際規格に倣っており、起工当時(1985年)にプロ球団の球場を新設するには両翼100m、中堅122mが必要であった。もっとも両翼・中堅の広さともに「望まれる」だけで必ずしも守る必要はなく、後段の付記についても対象は「1958年以降にプロ球団が新球場を作る場合」であり、それ以前に建築された球場やプロ野球での使用を想定せずに造られた球場は対象外であった。

加えて当時の実情としてプロ球団の本拠地であっても、東京スタジアム(1962年竣工、1972年閉鎖)、横浜スタジアム(1977年竣工)、西武ライオンズ球場(1978年竣工。現:ベルーナドーム(西武ドーム))*5と、公認野球規則を無視した新球場の建設が続いていた。

上記の背景から、1985年の時点で両翼100m、中堅122mの基準を満たす球場は一つもなかった*6。この基準を遵守すると他球場と比較して極めて巨大となり、本塁打が全く出なくなる懸念が生じた。

ここで着目されたのが、中間部分の広さに関する基準は記載されていないこと。規格を守りつつ他球場と同等の条件に近づけるため、苦肉の策として中間部分を110mとする膨らみのない特殊な形状が採用された。

旧本拠地の後楽園球場と比較すると中間部分及び中堅は-0.1~+1.2mと同等なものの、両翼が12mに及ぶ拡張を受けたことで「東京ドームは広い」印象を抱くのは自然といえる。

東京ドーム移転後

年平均本塁打(ビジター球場含む)を後楽園時代最後の5年間(1983~1987年)と東京ドーム時代最初の5年間(1988~1992年)で比較すると、巨人は162.6本→128.2本、日本ハムは149本→114.2本といずれも30本以上減少。ビジターの試合を含んだ数字ではあるが本塁打の減少は明らかであり、東京ドームは当時としては十分に広い球場といえた。

*7

現在

東京ドーム以降、1990年代までに新設された他球団の新球場は両翼100m、中堅122mを満たし、かつ中間部分の膨らみも一般的な形状である。この結果、上述の通り中間部分の狭い東京ドームが相対的に日本最小クラスの球場となっている。

なお、近年はPayPayドームやZOZOマリンスタジアムなど、本塁打を出やすくするためにラッキーゾーンを設置し東京ドームに近い形状に改修した球場や、マツダスタジアムやエスコンフィールドのように、MLB球場を参考に左右非対称に設計された球場*8も新設されている。

結論

以上より、「からくり」の正体は下記の2点に集約される。

- 両翼から中堅にかけての部分が極端に狭い球場の形状。

- 後楽園球場からの拡張の印象および、1.の球場形状を考慮せず両翼・中堅の広さのみで判断したことが原因の「東京ドームは広い(狭くない)」という思い込み。

関連項目

- ドームラン

- 桑田の解説

- うーんこの球場最高や!

- ナゴドなら…こちらはホームランが出にくい球場。

新規

新規 編集

編集 添付

添付 一覧

一覧 最終更新

最終更新 差分

差分 バックアップ

バックアップ 凍結

凍結 複製

複製 名前変更

名前変更 ヘルプ

ヘルプ