編集時Ver1.9574

こちらに記載されているのは、過去のバージョンにおける情報になります。現在の情報はこちらをご確認ください。

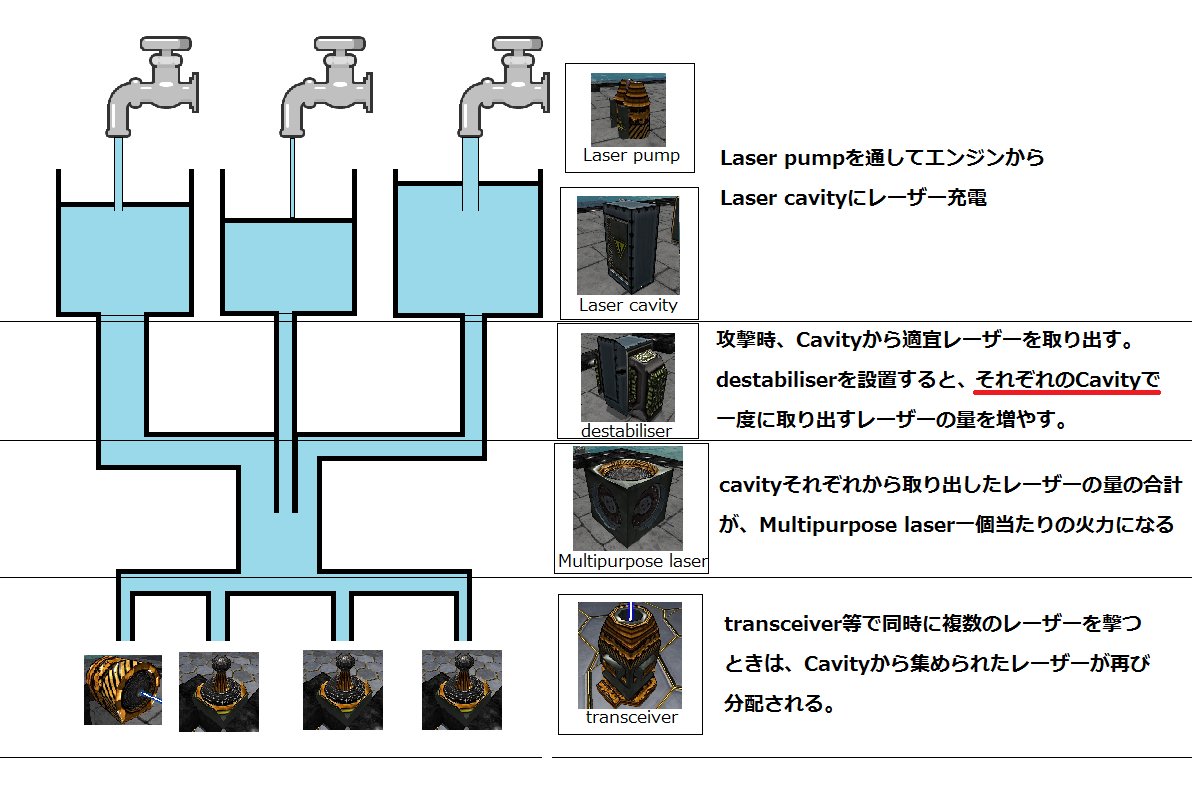

レーザー:概要

タレット解説も併せて読むといいかもしれません。

内容的に対弾防御対ミサイル防御にも必要な要素となっております。

対高速機体迎撃用、という色合いの濃い発射すれば即座に着弾する光学装備。砲撃武器に比べると精度が低め。

アドバンスドキャノンやCRAMは弾倉をタレットに一緒に乗せる必要があるが、

レーザーは大型機関を機体内に内臓し、トランシーバにレーザーエネルギーのみを送信、

タレットには砲身のみ存在するだけでOKという利点がある。

その為大規模なレーザー機関であっても砲身を高速で敵に追従させることが可能である。

Qスイッチの有無、数により大きく性格が変わる。

大型キャビティが登場し、使用していない間にレーザーエネルギーを更にチャージ、初撃の威力を大きく上げるということも。

従来は対レーザーシールドやスモークを展開されると無力であったが、それらを一定割合貫通する装備が登場した。

傾斜装甲効果、多重(複合)装甲効果を無視できる。

パーツ説明

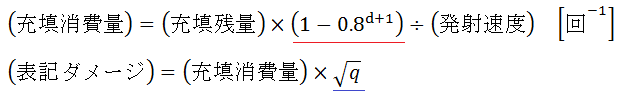

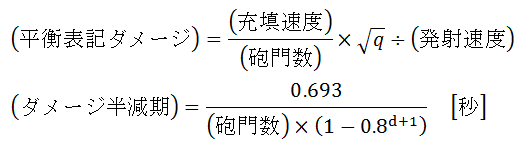

性能の算出式

レーザーの枝ごとの性能は次の式で計算できます。

※アップデートで式が変わっているため一旦折りたたんでおきます。

注1:表記ダメージからさらにAC減衰によりダメージは下がります。

注2:距離に応じて減衰します。

Q switchによる発射速度、DPS(時間あたりのダメージ)とAPの補正係数(青線部)は下表の通りです。

| Q | 発射速度 | DPS補正 | AP補正 |

|---|---|---|---|

| 0 | 40 | 0.75 | 1.50 |

| 1 | 1 | 1.00 | 1.00 |

| 2 | 2 | 1.00 | 1.00 |

| 3 | 4 | 1.00 | 1.00 |

| 4 | 8 | 1.00 | 1.00 |

アップデートによりレーザーのDPSはQ0以外固定になりました。

ディスタビライザ係数(赤線部)

※アップデートで式が変わっているため一旦折りたたんでおきます。

| d | 係数 |

|---|---|

| 0 | 0.200 |

| 1 | 0.360 |

| 2 | 0.488 |

| 3 | 0.590 |

| 4 | 0.672 |

| 5 | 0.738 |

| 10 | 0.914 |

| 15 | 0.972 |

| 20 | 0.991 |

| ∞ | 1.000 |

レーザーの距離減衰

大気中は距離10m毎に今の威力から以下の減衰がかかります。

水中では20倍?の減衰がかかります

| 攻撃レーザー | 0.03 / (2 + Focusing数) |

|---|---|

| LMD | 0.01 |

レーザーで得られる射撃範囲

| 射撃範囲 | MIN(0.25, Steering数/(Focusing数 + Steering数)) × 1200/ (4 + Focusing数 + Steering数) |

|---|

cavityの枝を複数伸ばした場合のダメージやAPについては、各枝ごとに上の式で計算した値を単純に足し合わせれば求められます。

ただし、Q switchの個数が異なる枝同士は合算されず別々に判定されます。例えば

- ダメージ0 Q4個 AP10

- ダメージ100 Q4個 AP1

- ダメージ100 Q3個 AP1

の3本の枝を伸ばしたとすると - Q4個 ダメージ100 AP11

- Q3個 ダメージ100 AP1

のレーザー判定が別々に出ます。

ヒント:ディスタビライザ0個の時、チャージ容量900当たりポンプが30個あると連射しても満タンで釣り合います。(エンジン出力900消費)

また、Qスイッチ4個の場合上記の条件で1発112.5ダメージ、900DPSとなります。

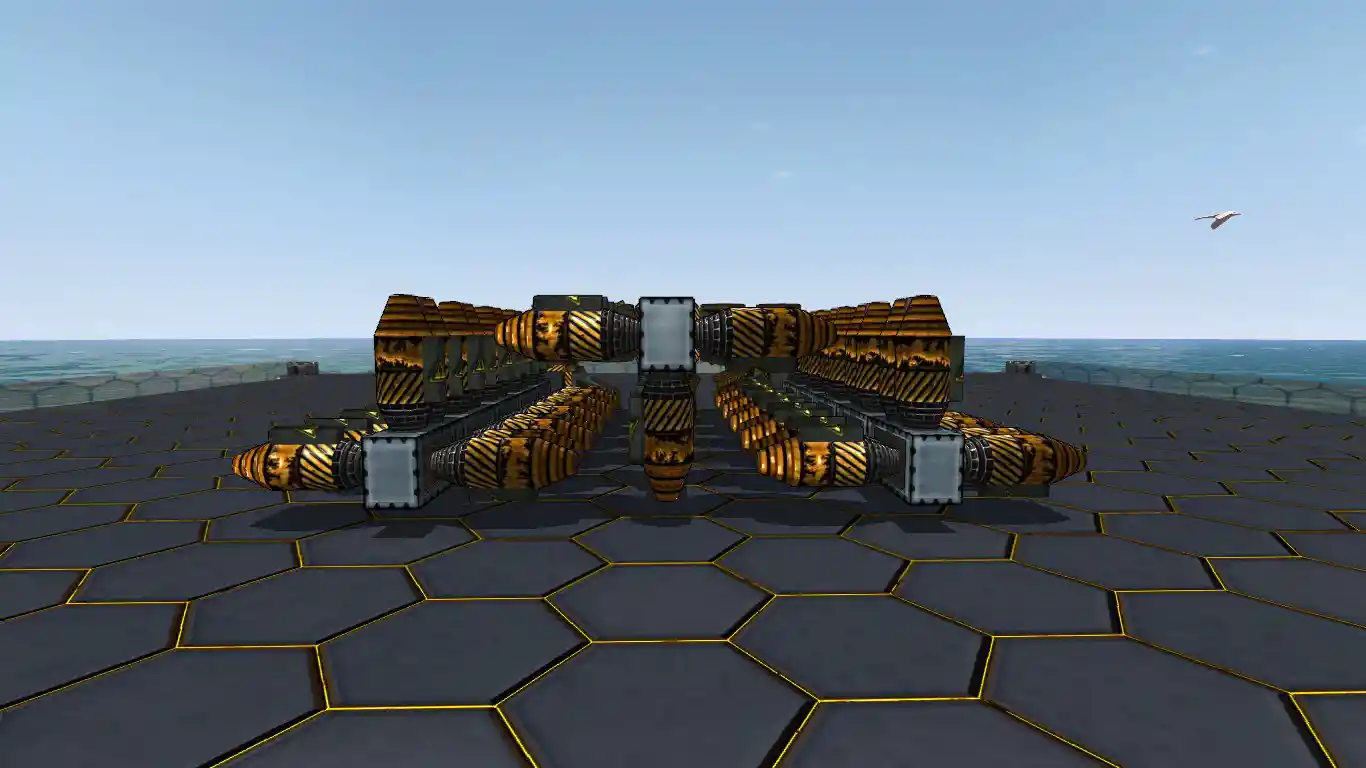

組み立て方

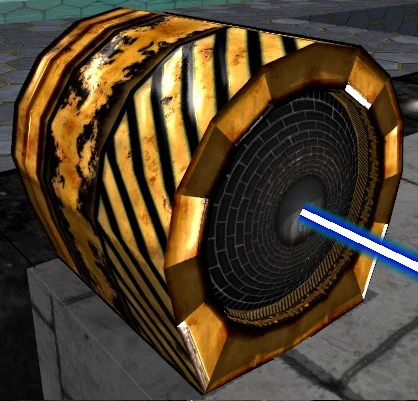

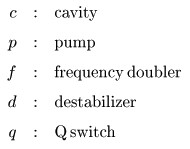

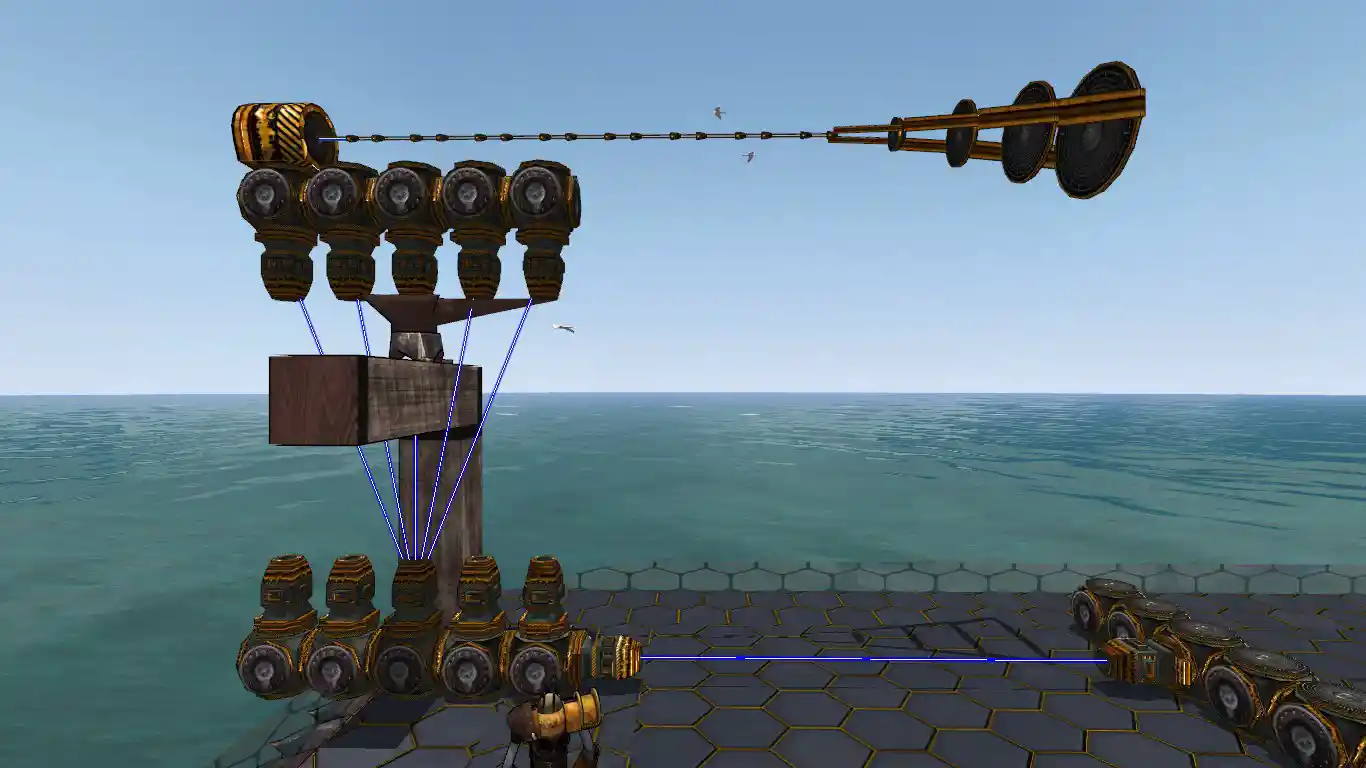

レーザー機関

まずはMultipurpose laser及びconnectorで凡そどのぐらいの規模のレーザー機関を作るか決めます。

次にコネクターで接続された位置にcouplerを設置、Q switchを側面に装着します。

今回は1個のcouplerにQスイッチが3つ装着されているタイプになります。

couplerにcavityを接続(厄介な仕様なのでGキーを押して向きを変えてあげましょう)

とりあえず今回は各5本ほどで。

中にレーザー用エネルギーを充填することが出来る・・・バッテリーの様な物と考えれば分かり易いでしょうか。

そしてcavity側面にLaser pumpを装着。

1個に付き30のエンジンパワーを流し込む事が出来、今回は45個のpumpを装着するため

レーザー発射時の消費エネルギーは1350と言ったところでしょうか。

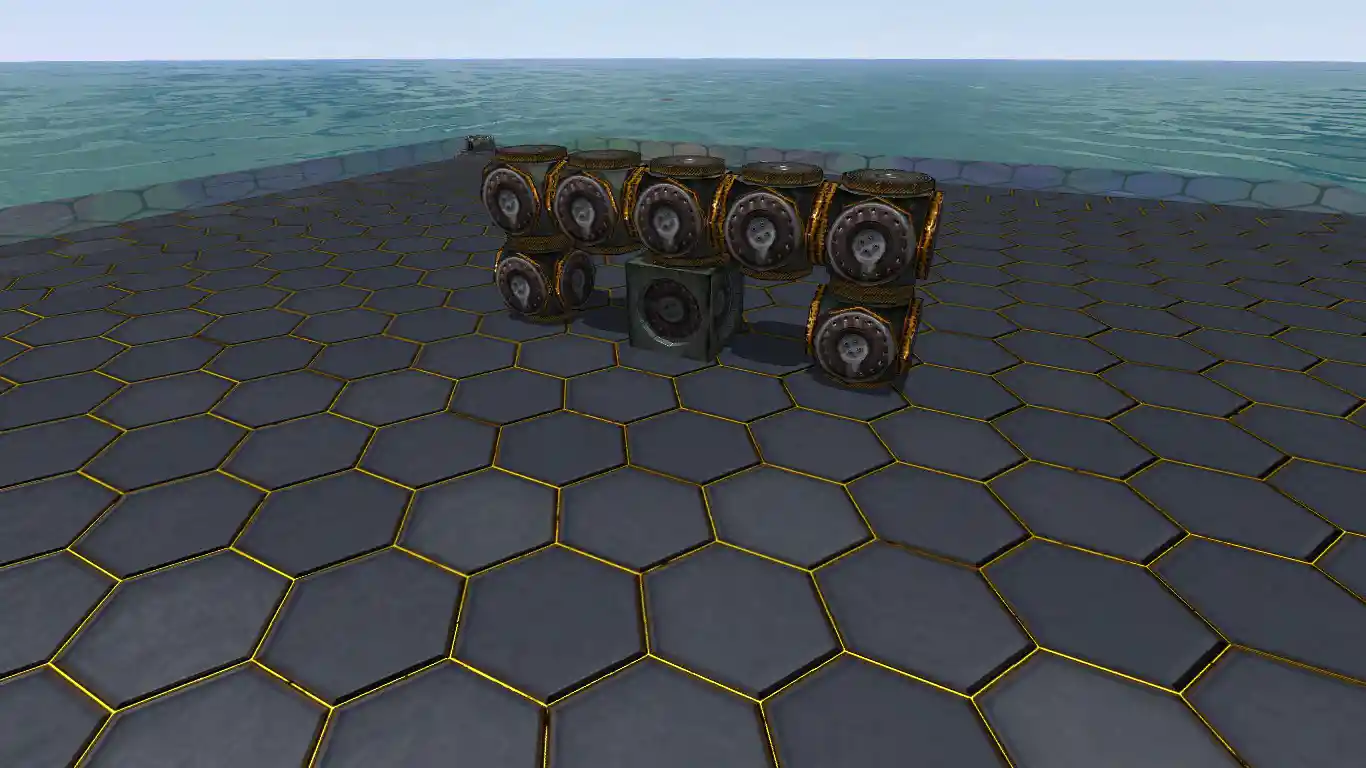

そして次はdestabiliserをcavityの先に装着します。

コレはレーザーを照射する際キャビティから取り出せるエネルギー量を増やす事が出来ます。

次に・・・レーザーのAP値(敵の防御力を破る性能)を上げるFrequency doublerなのですが・・・。

図の様続けてdestabiliserの先に装着しても、勿論機能するのですが、

同様のQスイッチを備えたcouplerに付けてやることで機関全体に効果を及ぼす事が出来ます。

これはdestabiliserにはできない事なので注意です。

そしてQ switchですが、コレはcoupler同士で共有出来る為、このように別のcouplerで使用されているQ switchをそのまま適用できます。

僅かならがスペースの圧縮に貢献してくれる事でしょう。

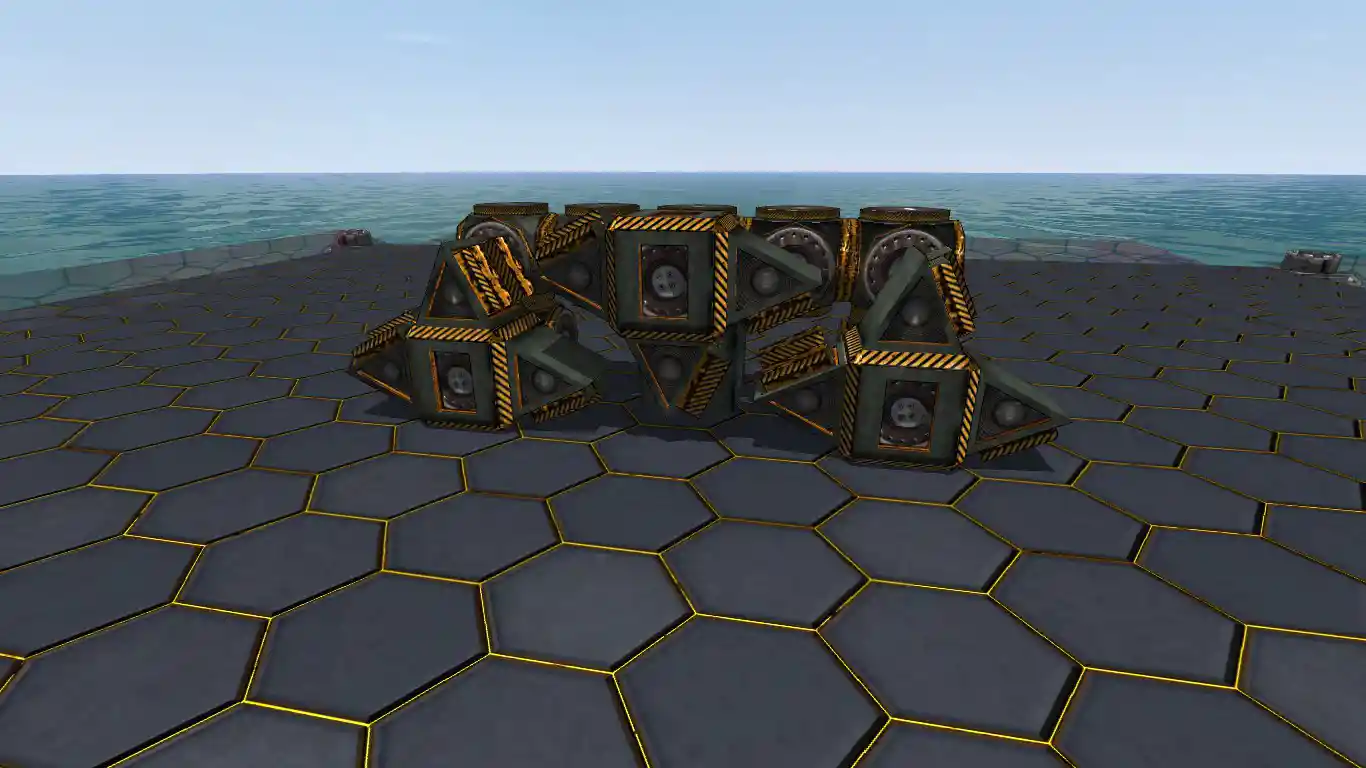

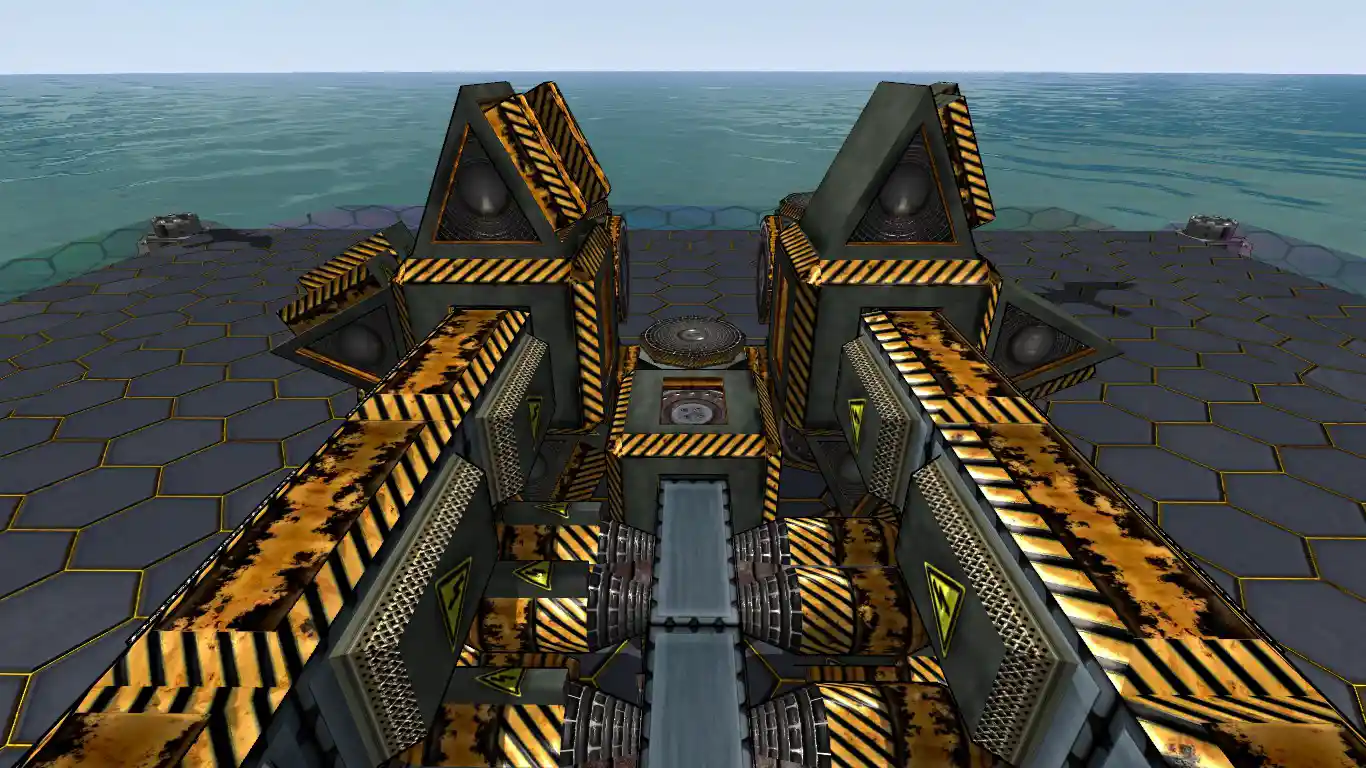

レーザーENの送信、レーザー砲

とりあえずレーザーを生む機関は一旦コレで完成。大型キャビティなどは追加説明を後で入れましょう。

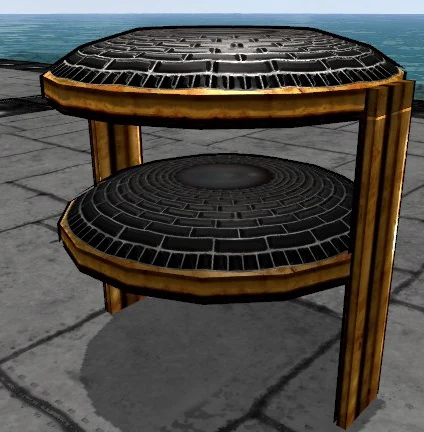

次はレーザーエネルギーを無線でやりとりできるトランシーバーを。

これらをコネクターに装着する事で距離があってもブロックが有ってもレーザーを遠隔地に届ける事が可能となっています。

送信側→ ←受信側という接続である必要はなく、送信側だけ方向に気をつければ問題ないようです。

レーザーをマストの上に送信し、レーザー迎撃システムをより使いやすくしたり等、

船の遠く離れた位置等に送信する事が出来ます。

更に、このトランシーバーはサブオブジェクト・・・スピンブロック/ターレットにもエネルギーを送信する事が出来ます。

が、ご覧の様にターレットの直下で無いと送受信がなりt・・・

なんだか妙な事になってますが兎に角ターレット設置場所の直下及び直上にトランシーバーを設置しましょう。(ナンダロウコレ。

現状、単装レーザーに於いては最小構成。後ろのコネクターは撤去して構わない。

Laser combinerに装着するパーツ、Laser Colorerは色、及びレーザーの太さなどを変える事が可能になる。

初期設定だと色は黄緑色でかなり細い。とはいえレーザー自体非常に視認しにくい代物なのが残念。

同様に装着するLaser Wavefront adjusterは今のところ1個しか認識しないようだ。

レーザーの威力の一部をスモークやレーザーアブソーブモードのシールドプロジェクタを貫通する性質に変化させる機能を有する。。

管理人が触った限りではQ0だと効果の程が分からなかったがQスイッチ装着時は機能しているのを確認。

とりあえず33%設定が安定とのこと。

Laser Wavefront adjusterはなくなりましたので、スモーク、レーザーシールドは確定でレーザーのAPを下げます。

LMDに関して

基本的には

AIメインフレーム

Munition warner(稼動しているか否か注意)

エンジンパワー

レーザー機関

射線の通っているLMDブロック

これだけで動きます。

兎に角AIメインフレームと機能する飛来物警戒装置をつけましょう。

Tips

レーザー機関は発射し続けると威力が低下する。

上の式のとおり、威力は充填残量に依存するので充填残量が減れば威力も低下します。

ポンプによる充填が間に合わない状態で発射し続けると威力はある一定の値まで指数関数的に減少し、最終的な威力はポンプによる充填速度とQ補正のみによって決まります。

※アップデートで式が変わっておりますので折りたたんでおきます。

持続タイプ:

上の式で、平衡表記ダメージが満充填時の表記ダメージを上回っている場合、威力の低下は起こりません。

平衡値とは無関係に常に満充填時の威力となります。(戦闘開始時の立ち上がりなどを除く)

逆にいえば、この充填速度が上回っている状態は、ポンプの性能を無駄にしている、とも言えます。パルスレーザの場合、エンジンが断続的にRPMを変化させているのがわかるでしょう。

継続的なダメージを望む場合、平衡時と満充填時の値をなるべく近くするのが無駄がないと言えます。

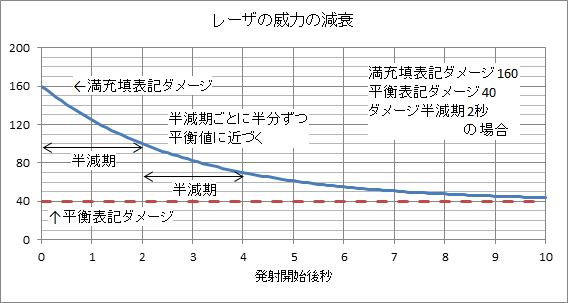

減衰タイプ:

満充填時の充填使用量が充填速度を上回る場合は、だんだんと充填残量が減って行き威力が低下しますが、使用量も減って行くのである一定の場所で落ち着きます。この値が平衡値です。

これは撃ち始めは威力が高く、だんだんと低くなって行くレーザです。対艦で長時間照射する場合はストレージの無駄ですが、一撃離脱や対空防御などではリソースを最大限生かすことが出来ます。

減衰タイプは長時間発射し続けるにつれ、グラフのように威力が低下します。

半減期ごとに平衡値に近づいて行くので、この値を設計の目安とすると良いでしょう。

射撃を行った場合、0.25秒射撃が継続される。

Q3,Q4の場合、何発照射が行われるかの判定が難しくなり、1,2,3発のいずれかが撃たれる。

「式と違う」と混乱しないように注意。

距離減衰表

※アップデートで式が変わっております。

公式フォーラムより

| 気中 | 0m | 250m | 500m | 750m | 1000m | 1250m | 1500m | 1750m | 2000m | 2250m | 2500m | 2750m | 3000m |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 100% | 92% | 86% | 79% | 74% | 68% | 63% | 59% | 54% | 50% | 47% | 43% | 40% |

| 気中 (LMD) | 0m | 250m | 500m | 750m | 1000m | 1250m | 1500m | 1750m | 2000m | 2250m | 2500m | 2750m | 3000m |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 100% | 83% | 70% | 59% | 49% | 41% | 34% | 29% | 24% | 20% | 17% | 14% | 12% |

| 水中 | 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 100% | 60% | 36% | 22% | 13% | 8% | 4% |

式は

exp(-0.3 * 距離 / 1000) exp(-0.7 * 距離 / 1000) exp(-10 * 距離 / 1000)

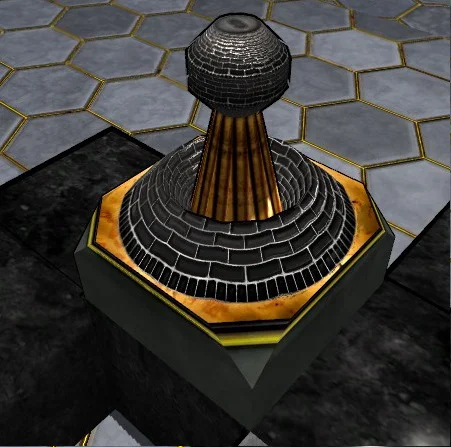

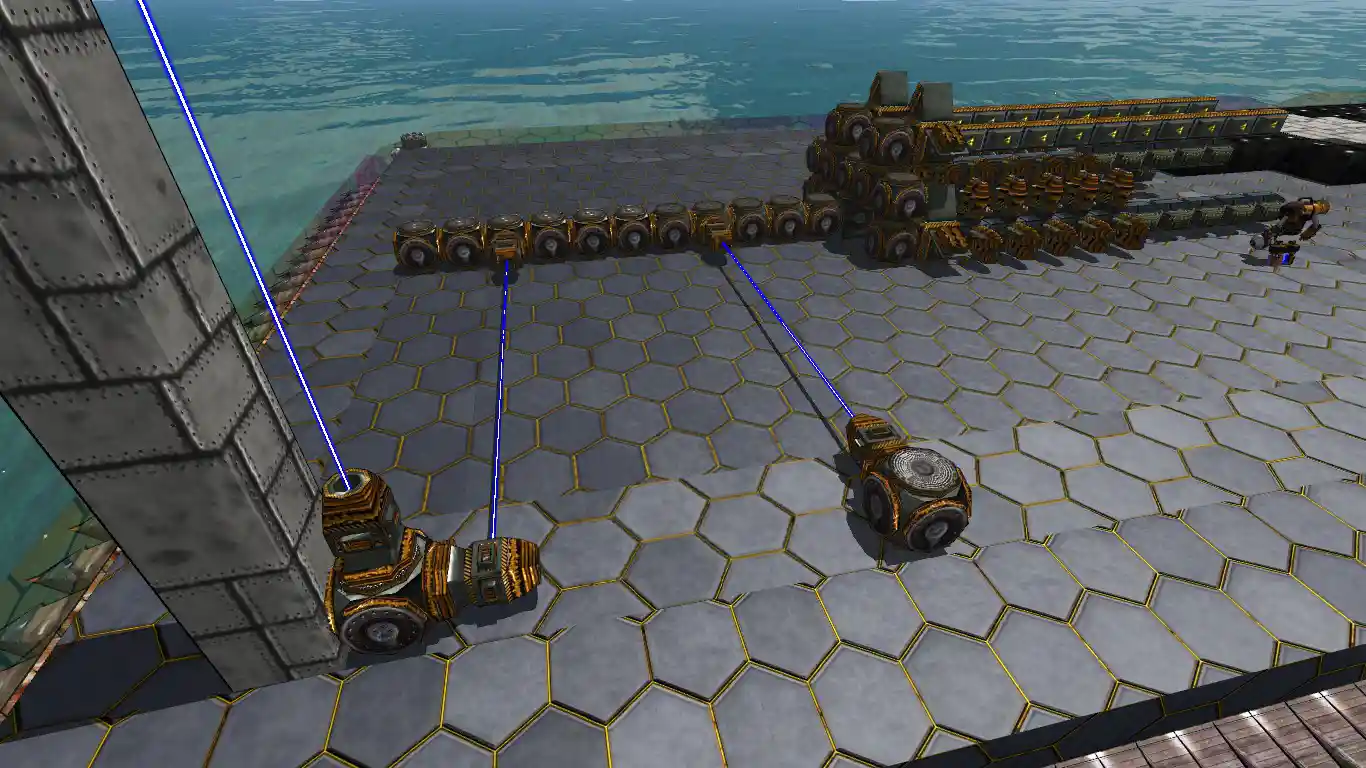

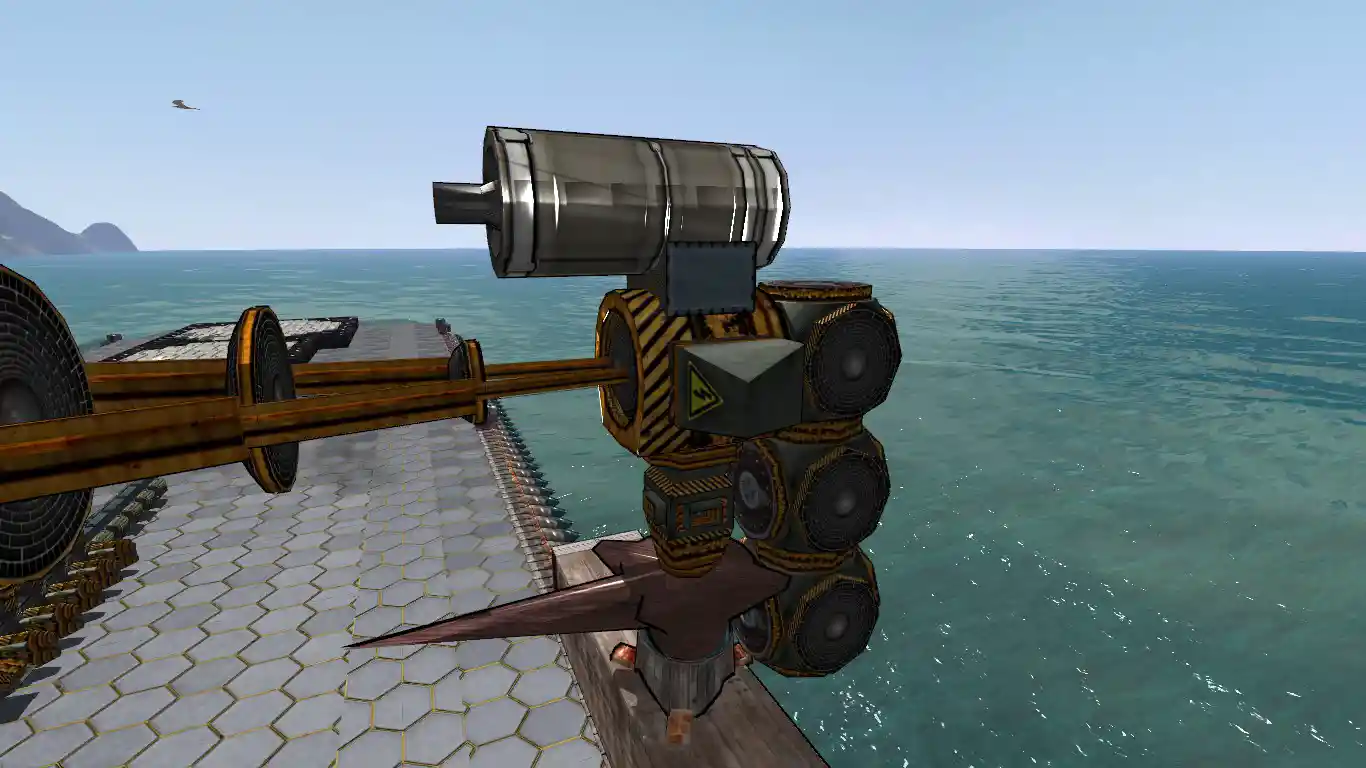

Laser transceiverのちょっと変わった繋げ方

レーザー機関を構築する上で、多くの方が非常にお世話になっていると思われるLaser transceiverですが

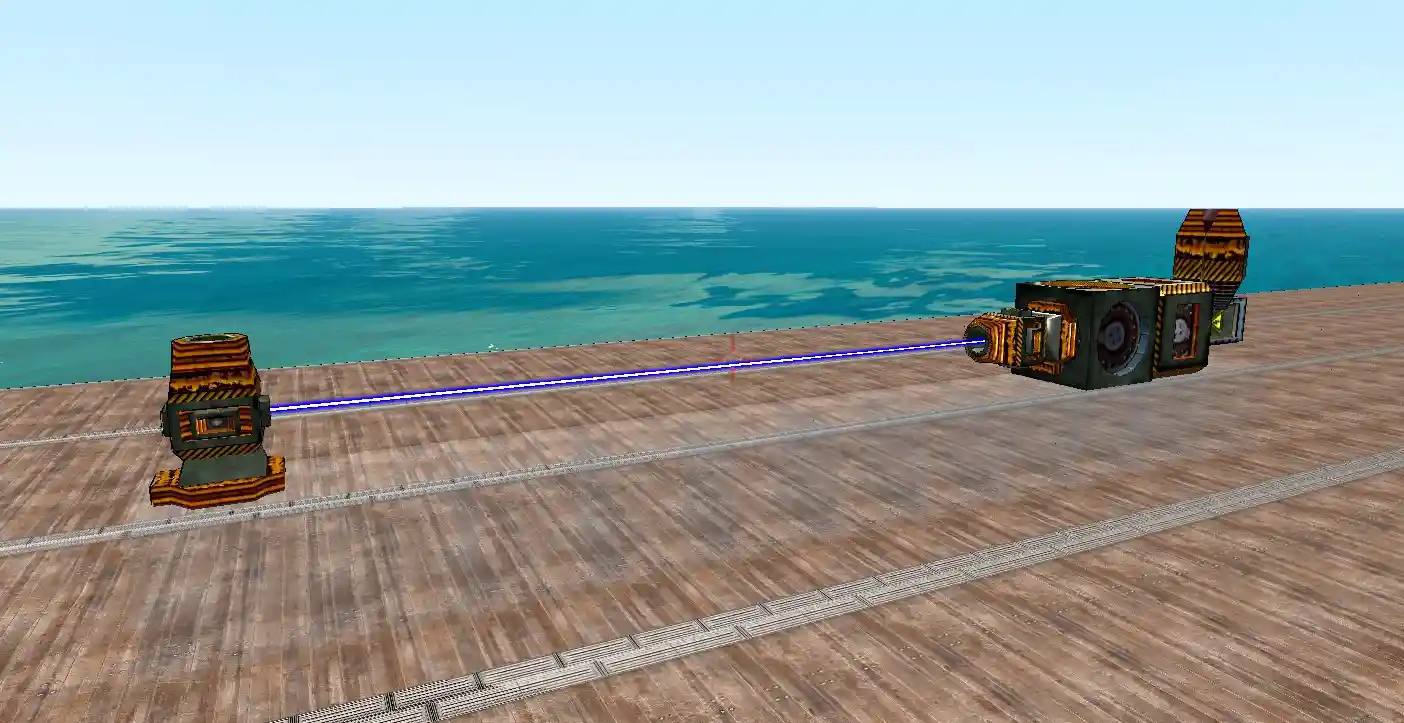

送信方向を曲げる際にLaser connectorを介さなくても接続する事ができます

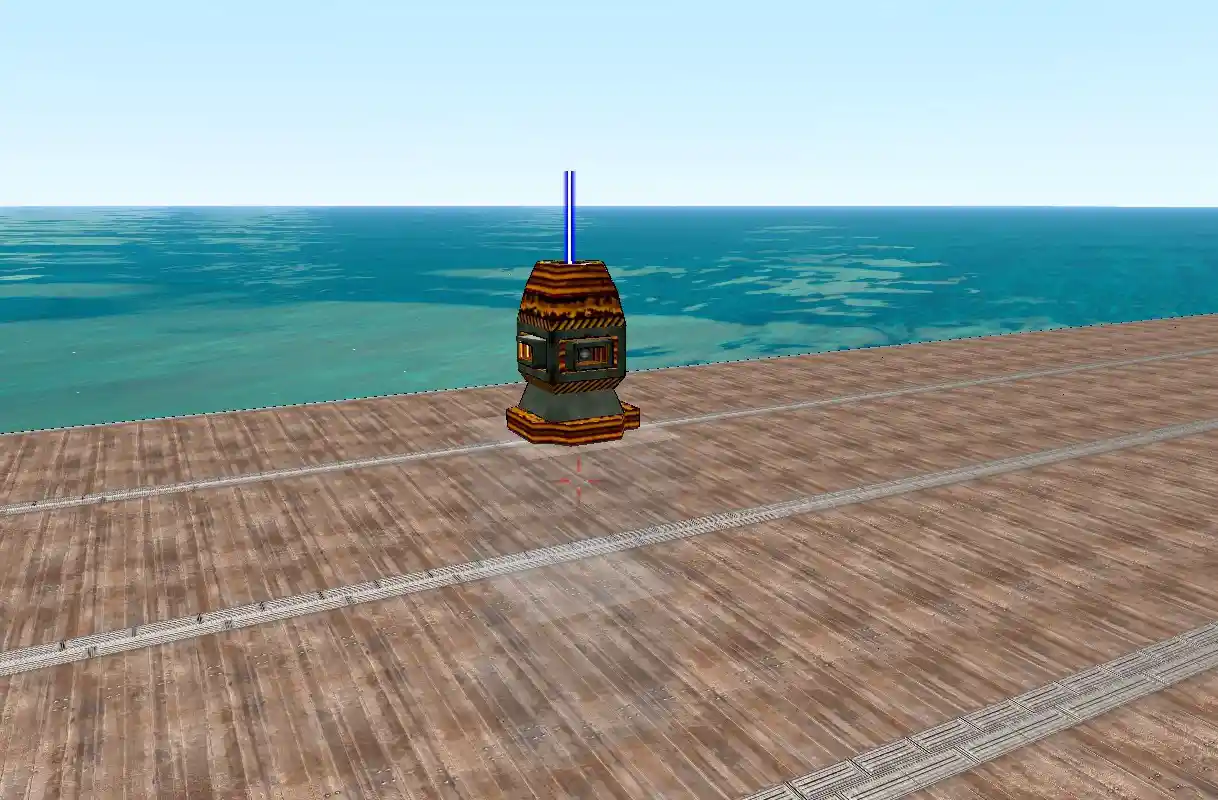

- 青い線の出ている部分(画像では上の面):送信部(余り意味はありませんが受信も可能)

- 横4面と底面:受信部

という接続判定となっています

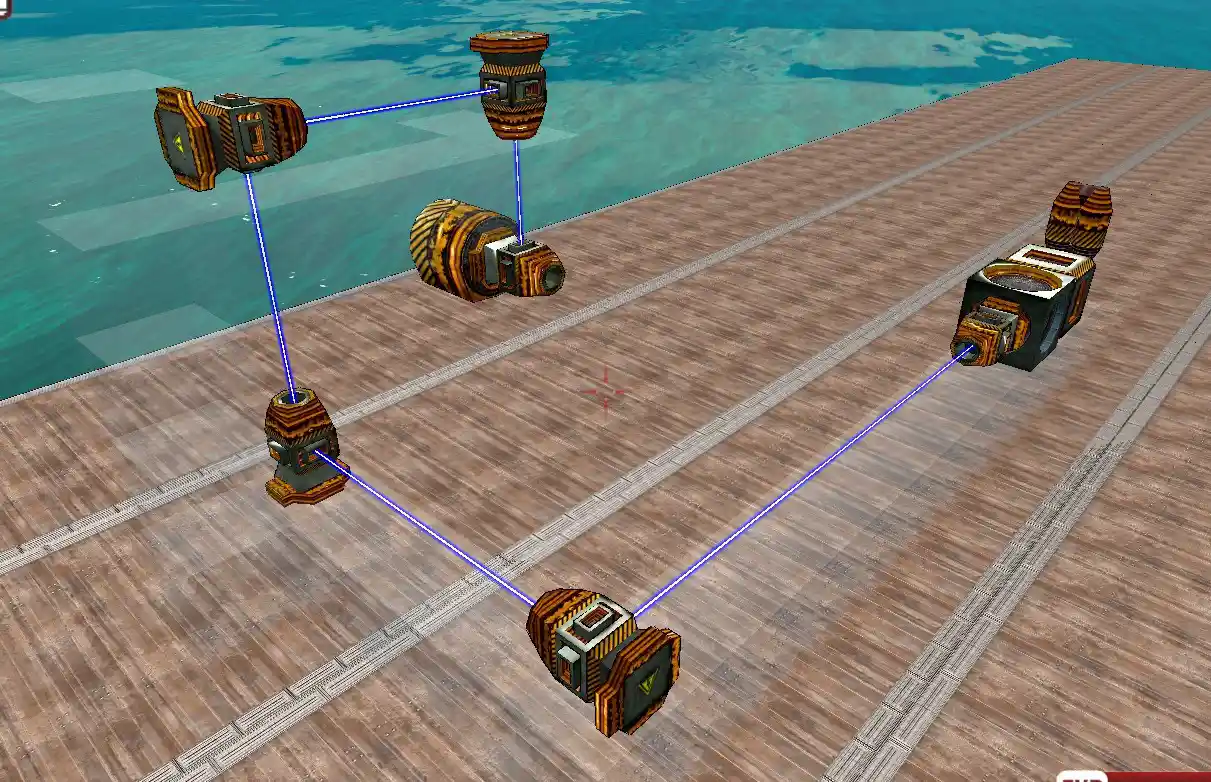

文章で細かい話をするよりは見た方が早いと思いますので、実際に繋げてみます

はい、このように横で受けてもレーザー機関としては接続が完了しています

これを応用すると・・・

はい、Laser connectorの出番ありません

このようにレーザー網を構築する際に非常に省スペース化が可能になる可能性を秘めた繋ぎ方ではありますが1つだけ注意点があります

PON!!

このように、側面にLaser Munition Defence等のパーツを接続しようとしても接続されません

パーツの接続は底面の平らな部分に繋げてください

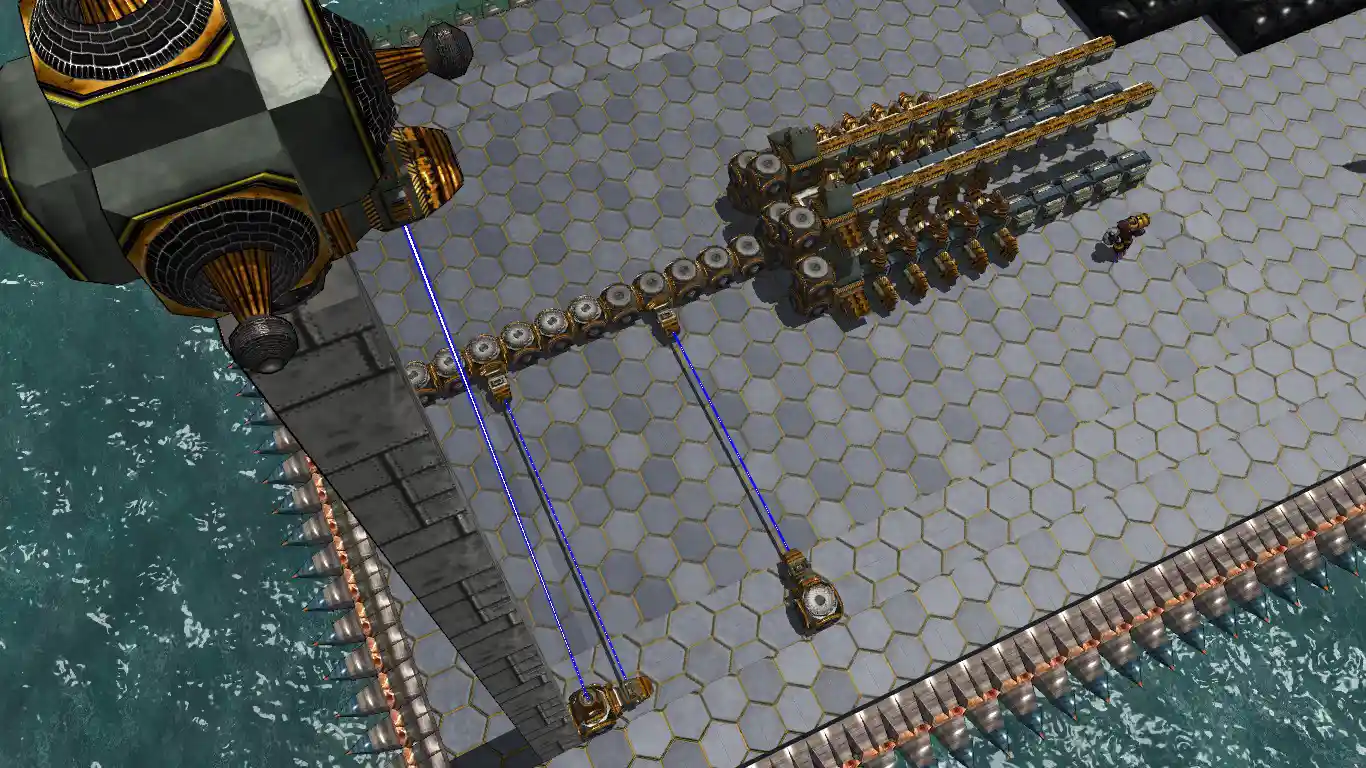

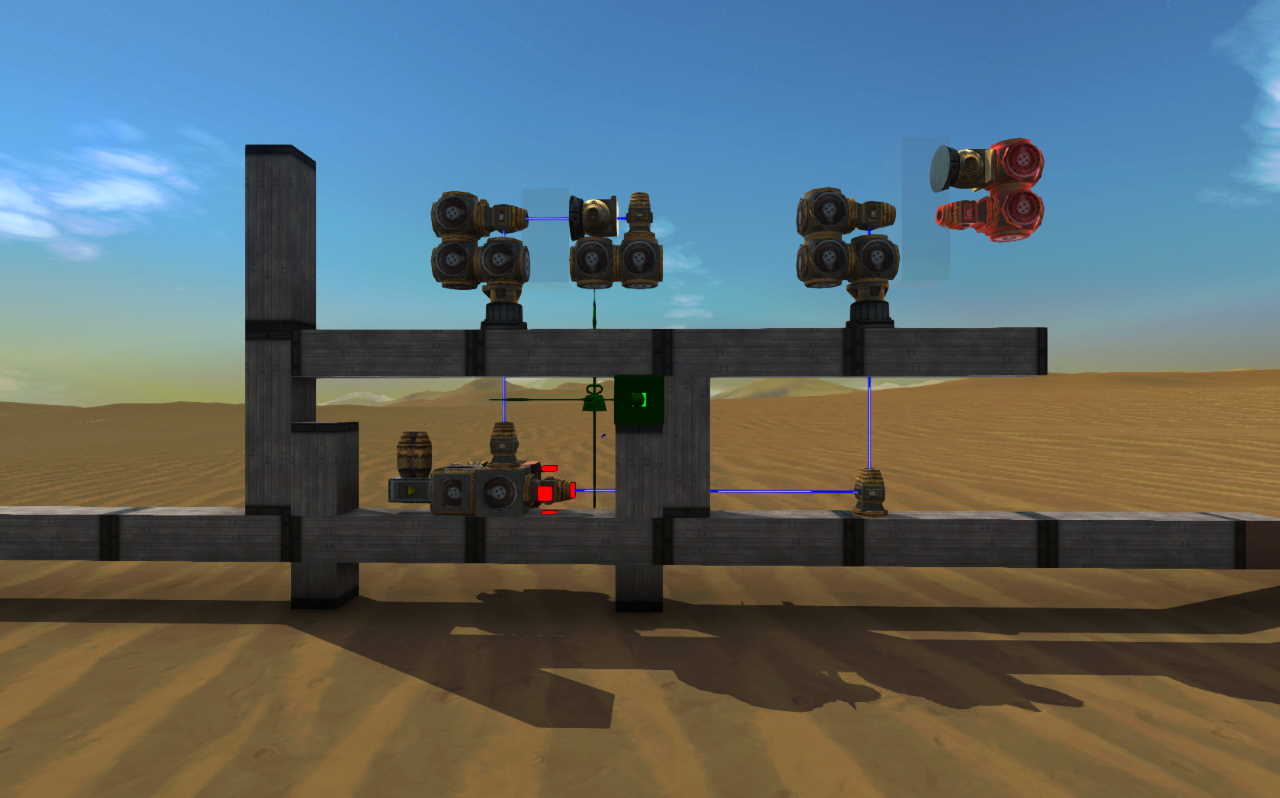

Laserを複数のタレットを介して接続する

基本的には組み立て方の項を参照していただければいいかと思いますが、タレットとレーザーの関係について少し掘り下げます。

レーザーを複数のタレットを通して繋げるためには、以下の2点に注意する必要があります。ただし各ビークルやフォートレスに直接設置されているタレットを「親タレット」、そのタレットに接続しているタレットを「子タレット」とします。

1.子タレットが親タレットのLaser transceiverから出されるレーザーの中心に位置し、かつ子タレットを直下から貫く

2.親タレットのLaser transceiverのレーザー送信先に子タレットのLaser transceiverが存在する

左が接続に成功している例です。上記の2つの条件を満たしています。

右は条件2.を満たしていますが、条件1.を満たしておらず、接続が行われていない状態になっています。

コメント

最新の10件を表示しています。コメントページを参照