電気ネットワークは、発電と送電を行う。

ゲームの序盤以降で使用する設備はほとんどが電気で動くため、重要なインフラのひとつである。

電気ネットワークの基本

- 電気ネットワークは、発電設備、電柱、電力消費機器、の3点で構成される。

- 電柱同士の接続でネットワークが構成されるが、互いに接続されていない電力網はそれぞれ個別の電気ネットワークとなる。

- 電線には現実世界のような送配電ロス(距離・変圧)はない。小型電柱の細い電線に1000 MW通して延々と伸ばし続けても問題なし。

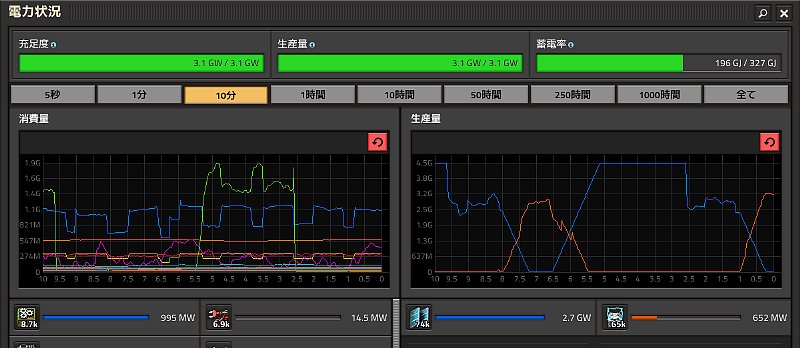

電力状況ウィンドウ

電柱をクリックすると電力状況ウィンドウを開くことができる。

ここでは電気がどのくらい足りているか、余っているかなどを確認できる。

- 充足度

- 電気が足りているかを表すゲージ。

たとえば発電能力1に対して必要な電力が2の場合、充足度は50%になり、電動機器は電気不足のため本来の50%のノロノロ動作になってしまう。充足度は100%が理想。

(発電機は必要以上の発電をしないので、充足度は100%より多くはならない。) - 生産量

- 発電機の稼働率を表すゲージ。

たとえば発電能力2に対して必要な電力が1の場合、生産量は50%になり、発電機にはあと50%の余力がある。生産量は低い(発電機に余力がある)ほど安心。 - 蓄電率

- 蓄電池の充電率のゲージ。

蓄電池 は余った電気を自動で溜め込み、電気が足りないときには自動で放出する。

は余った電気を自動で溜め込み、電気が足りないときには自動で放出する。

理想的な状態を保てるよう、ときどき電力状況ウィンドウを確認して発電設備の増築を心掛けよう。

- 電気は電線で伝わるので、電線が繋がっていなければ別の電力系統となり、電力状況ウィンドウも電力系統ごとに個別に存在する。

- 電柱をクリックすると、その電柱が属する電力系統の電力状況ウィンドウが表示される。

- マップ画面(レーダー範囲内)から電柱をクリックすれば、離れた場所の電力系統の電力状況ウィンドウも表示できる。

電力の消費

殆どの設備の消費電力は、待機消費と稼働消費で構成される。

- 待機消費とは、機械が稼働可能状態を維持するための必要最低限の電力である。設備に供給された電力がこれを下回る場合、設備は起動できない。

- 稼働消費とは、機械が作業する時に必要な電力である。設備に供給された電力が不足している場合、機械の稼働率と汚染の発生量は低下する。

例:電気炉の消費電力は180 kWで、この内の6 kWが待機消費、174 kWが稼働消費である。

- 供給された電力が6 kW未満の場合、電気炉は稼働できない。

- 供給された電力が6 kW以上180 kW未満の場合、電気炉の稼働率と汚染の発生量は供給量に応じて低下する。

稼働率=(実際の供給量-待機消費)/稼働消費 - 供給された電力が180 kW以上の場合、電気炉は全速で稼働できる。

待機消費の概念がなく、稼働消費のみ設定されている設備も存在する。

さらに、待機消費と稼働消費の区別がなく、常に一定電力を消費する設備も存在する。

そういう設備は、供給された電力が少しでも不足していれば稼働できなくなる。

モジュールによる消費電力の増減は、稼働消費にのみ影響する。待機消費は一切変わらない。

発電設備

| アイコン | 名称 | 最大出力 | 説明 | 優先度 |

| 蒸気機関 (Steam engine) | 900 kW | 蒸気(最高165 ℃)を入れて消費(30/s)することで発電する設備。 | 2 | |

| 蒸気タービン (Steam turbine) | 5820 kW | 高温の蒸気(最高500 ℃)を入れて消費(60/s)することで発電する設備 | 2 | |

| ソーラーパネル (Solar panel) | 60 kW | 夜間を除いて稼働するが汚染を生まない発電設備 時間帯により稼働率は変動し、1日における平均稼働率は70%程度である | 1 | |

| 蓄電池 (Basic accumulator) | 300 kW | 余剰電力を蓄積し、不足時に放出する設備 | 3 |

複数の発電設備が1つの電力ネットワークに接続されている状態で消費電力が総出力を下回る場合、以下の挙動を取る。

- 優先度順に電力の出力がネットワークに流れ、残る設備の発電量は抑えられる。

- 例えば、ソーラーパネルのみで全設備の電力を賄える場合、蒸気機関は停止し、蓄電池からの放電も無い。

- 同じ優先度の蒸気機関と蒸気タービンは、同じ稼働率になる。(発電量ではなく稼働率)

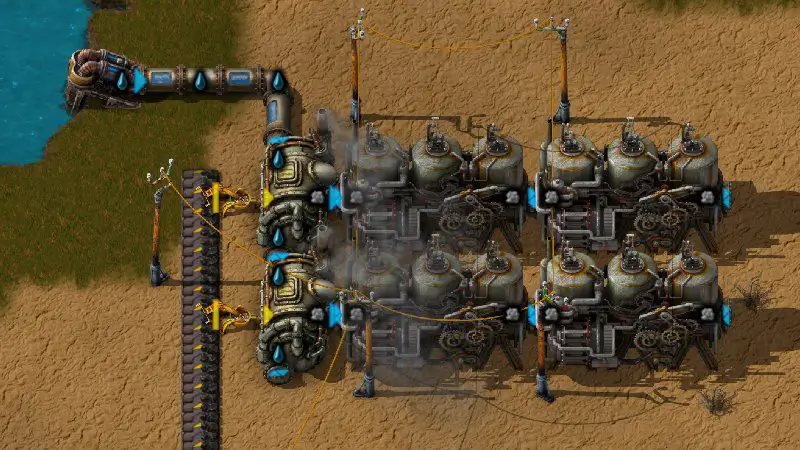

火力発電

ボイラーで燃料を燃やし、水(15 ℃)から蒸気 (165 ℃) を生産する。

その蒸気を蒸気機関で消費することで、発電できる。

- メリット

- 初期段階でセットアップ可能な発電システム

要求する資源(主に鉄・石炭・水)が用意しやすい - デメリット

- 燃料の供給が継続的に必要になる

ボイラーの汚染度は単ユニットでは最高の30で、襲撃の原因になりやすい

必要設備

| アイコン | 名称 | 説明 |

| 汲み上げポンプ (offshore-pump) | 水を1200/s生成する | |

| ボイラー (Boiler) | 燃料を燃やして蒸気をつくる機械 水を60/s、熱量を1800 kW消費し、165 ℃の蒸気を60/s生成する | |

| 蒸気機関 (Steam engine) | 蒸気(最高165 ℃)を入れて消費(30/s)することで発電する設備。 最大出力は900 kW |

- ボイラーに投入する燃料については、燃料のページを参照。とはいっても、基本的には、石炭か固形燃料(余剰となった原油)が妥当。

- ボイラーの上限温度の都合上、蒸気タービンを用いるのは意味がない。(原子力発電用と割り切って構わない)

セットアップ例

建設場所としては、水と燃料(序盤は石炭)の近隣が適している。

また、序盤は、ボイラーが発する汚染の拡散抑止として森林地帯に建設する手もある。

- 生産・消費量

- ボイラーは、水60/sと燃料から165 ℃の蒸気60/s(1800 kW)を生産する

- 蒸気機関は、165 ℃の蒸気30/sを消費して、900 kWの電力を生産する

- 適正比率

- 上記の関係より、ボイラー:蒸気機関 = 1:2 で建設すると、蒸気を過不足無く生産・消費できる。

さらに汲み上げポンプも含めると、汲み上げポンプ:ボイラー = 1:20 になる。

- その他

- ボイラー内の燃料ストックはインサータで取り出すことが可能なので、ボイラー to ボイラーで燃料のリレー配布も可能。

- 蒸気は他の流体と同様に貯蔵タンクに格納可能。格納していても温度は維持される。

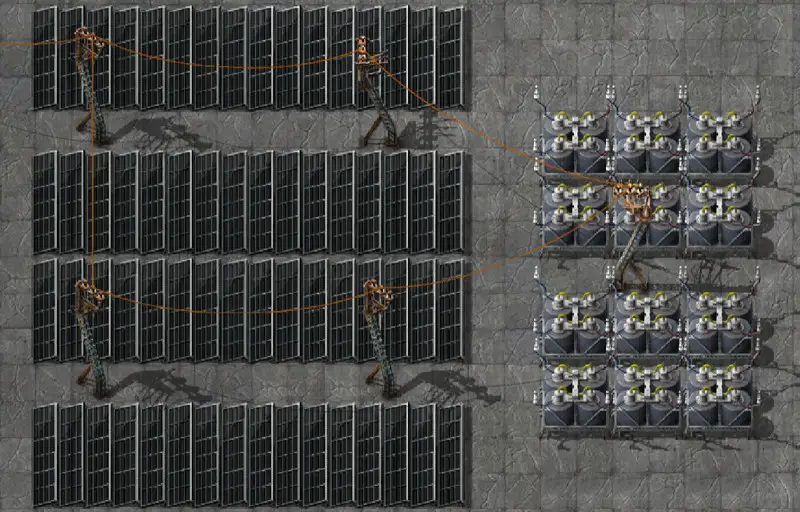

太陽光発電&蓄電

太陽光を電力に変換して発電を行う。

ゲーム上、気候変動(雨や曇り)は起きないため、時間(昼夜)による発電変動のみが発生する。

発電不可時間帯の補完として他の発電設備が必要になる。蓄電池を併存させることで、クリーンかつ燃料コストがかからない発電システムが構築できる。

- メリット

- 汚染が発生しない

いったん設置すればメンテ・燃料が不要 - デメリット

- 面積あたりの発電量が低ので、多くの設置スペースが必要

発電量に対し、建設に必要な資源が非常に多い

必要設備

| アイコン | 名称 | 発電量 | 説明 |

| ソーラーパネル (Solar panel) | 60 kW | 夜間を除いて稼働するが汚染を生まない発電設備 時間帯により稼働率は変動し、1日における平均稼働率は70%程度である | |

| 蓄電池 (Accumulator) | 300 kW 蓄電量5 MJ | 余剰電力を蓄積し、不足時に放出する設備 |

セットアップ例

資源位置にも依存しないので、とにかく広い場所が望ましい。

設置に関しては、ソーラーパネルも蓄電池も電柱の電気が届く範囲内に配置するだけ。

あとは、いかに高密度にするか、大量配置のための建設計画パターンをどうするかを考える。

- ソーラーパネルと蓄電池の比率については、発電効率を参照。

原子力発電

ウランを元にした特殊な燃料による蒸気発電。

- メリット

- 出力がとても大きく、大規模な発電が可能

- 発電所からは汚染を出さない

- 燃料製造工程を踏まえてもボイラーと比べて汚染が圧倒的に少ない

- 準備さえ整えれば燃料費が非常に安い

- デメリット

- Kovarex濃縮プロセス起動用のウラン-235の生産に時間がかかる(条件にもよるが概ね数時間)

- 設備が大規模かつヒートパイプがボトルネックになりやすいので、原発特有のノウハウが多い

- 燃料消費は自動調節されないので、大過剰の原発を起動すると燃料を無駄にする

(燃料費は非常に安いので、小過剰なら無駄遣いしても大した影響は無い)

詳細は原子力ネットワークを参照。

蒸気についての補足

蒸気には(火力発電として)ボイラーが作る蒸気機関用の165 ℃と、(原子力発電にて)熱交換器が作る蒸気タービン用の500 ℃の2種類が存在する。

この2種類の蒸気には互換性があり、両温度の蒸気を混合して中間温度の蒸気を作ることもできる。

あえて混ぜる価値がある状況は少ないが、詳細仕様は以下の通りである。

蒸気の温度の仕様

165 ℃・500 ℃それぞれの蒸気は別種類の流体ではなく、混ぜることもできる。

(パイプが繋げると温度は隣接する蒸気同士で伝え合って温度がある程度まで自然に変化する)

蒸気が持つ熱量は「蒸気の量*(保存温度-15 ℃)*0.2 kJ」と決まっていて、蒸気機関・蒸気タービンはこの熱量を電力に変換している。

蒸気機関・蒸気タービンの性質は以下の通り。

- 蒸気機関は165 ℃以下の蒸気のみを扱うため、165 ℃の蒸気を100投入しても500 ℃の蒸気を100投入しても20 kJのエネルギーしか取り出すことができない。500 ℃の蒸気を投入すると335 ℃分の熱量は無駄になる。

- 蒸気タービンは500 ℃まで扱えるため、500 ℃の蒸気でも165 ℃の蒸気でもエネルギーをフルに取り出すことができる。

ただし、処理能力は蒸気量で決まっているので、低温の蒸気を入れると1基あたりの発電量は減少する。

結論としては、火力発電には蒸気機関を、原子力発電には蒸気タービンを使うのが基本である。

一応、火力発電で蒸気タービンを使う場合は一考の余地はある。

というのも、ボイラー1機:蒸気機関2基とボイラー1機:蒸気タービン1基の発電出力は同じになる点にある。

そのため、燃料消費量と発電量は同等で省スペース化が図れるという利点があるが…正直趣味の域を出ないとも言えるのでお好みで。

- 表示されている「最高温度」の数値は「(表示温度-15 ℃)*0.2 kJ=引き出せる最大熱量」で、

「引き出せる最大熱量*流体消費速度」が最大出力になる。- 蒸気機関は「(165-15)*0.2 kJ」の30 kJ*(30/s)で出力900 kW、

- 蒸気機関に165 ℃以上の蒸気を入れた場合は、165 ℃として計算する。

- 蒸気タービンは「(500-15)*0.2 kJ」の97 kJ*(60/s)で出力5820 kW(5.82 MW)

- 反対に最大97 kJ引き出せる蒸気タービンに熱量の小さい「165 ℃の蒸気(1当たり熱量30 kJ)」を入れた場合、30 kJの熱量全部を毎秒60消費するので30 kJ*(60/s)の1800 kWが最大出力になる。165 ℃の蒸気ではそれ以上の出力にはならない。

- 蒸気機関は「(165-15)*0.2 kJ」の30 kJ*(30/s)で出力900 kW、

ちなみに貯蔵タンクに保存できる蒸気の貯蓄熱量も上記した温度と量の式から導き出せる。

- (温度-15 ℃)*0.2 kJ*貯蔵量=貯蓄熱量

- 165 ℃の蒸気は30 kJ、貯蔵タンク一杯25000で750 MJ分

- 500 ℃の蒸気は97 kJ、貯蔵タンク一杯25000で2425 MJ(2.425 GJ)分

蓄電池(5 MJ、4マス)に比べて圧倒的な電力の貯蔵量を誇る。

作った蒸気は勝手に冷めることはない。

そのため、蒸気タービンが追加で必要になる点を考慮しても、蓄電池よりも貯蔵タンクの方が土地効率が圧倒的に有利である。

回路が使えるならタンクをスピーカーと接続して設定しておけば、貯蓄量が減ってきたときにアラームを鳴らせる。

電柱

電柱は、発電施設から他の施設に送電を行う。

電柱にはそれぞれ「電気が届く距離」が設定されている。

その距離内に置かれた各種設備は、電柱と接続された状態となる。

更に、電柱同士を「電線長」以下の間隔で設置すると電柱同士が接続された状態になる。

これにより発電設備と生産設備等を接続することで、設備に電力が供給される。

| アイコン | 名称 | 電気が届く距離 | 電線長 |

| 小型電柱 (Small electric pole) | 5x5 | 8 | |

| 中型電柱 (Medium electric pole) | 7x7 | 9 | |

| 大型電柱 (Big electric pole) | 4x4 | 30 | |

| 広域電柱 (Substation) | 18x18 | 18 |

- 電柱を置いたとき、その電線長内にある別の電柱と自動的に銅線で接続される(銅線の消費はない)

- 異なる種類の電柱と繋ぐ際には、より短い電線長が適用される

- より多くの電柱と接続しようとするが、三角形を形成するような接続は行われない

- 銅線を持って2つの電柱を続けざまにクリックすると、手動で電線の繋がりを切ったり張ったりできる。

(張るときは銅線を消費。ただし切っても銅線は回収できない)- またアイテムを持たずに電柱をShift+左クリックすることで、その電柱に繋がった銅線全てを除去できる(当然銅線は回収できない)

- 電柱は回路ネットワークの延伸(赤緑ケーブルを張る)にも用いる

- ケーブルの接続は銅線と同じ操作。

また電線が無い状態へさらにShift+左クリックするとケーブルも全て切断(電線がある場合はまず電線から除去される)

- ケーブルの接続は銅線と同じ操作。

- 小型電柱と中型電柱は置き換えが可能

電源スイッチ

電気の流れを通したり止めたりする設備。

| アイコン | 名称 | 接続距離 | 説明 |

| 電源スイッチ (Power switch) | 電柱の接続距離に従う | 設置後、銅線を使って2つの配電設備と接続し、2系統の電気ネットワークの接続・分断を切り替えることができる |

電源スイッチに繋げるのは互いに繋がりのない2系統の電気ネットワークでなければ意味がないため、電源スイッチを使う時・使っている場所では電気ネットワークの接続状況に注意。

主に回路ネットワークと併せて使うが、手動で工場などを細かく稼働・停止させたい場合にも使える。

電源スイッチはマップ画面(M)からの視界*1があれば、プレイヤーは遥か遠くからでも操作できる。

バージョン変更点

- ver0.16

- 小型電柱と中型電柱は互いすぐ設置交換できるように(撤去せず入れ替えられるように)

- 電柱から見れる「電力状況」が電柱から離れていても開け・閉じできるようになった

(マップ画面からでもズームして見える場所なら開くことができるようになった) - 電源スイッチが離れていても操作できるようになった。(同上、マップ画面から操作可能に)

- ver0.15

- ボイラーの形状が変更(2x3で水と蒸気の入出口が別となった)

- ボイラー、蒸気機関の性能向上

- 変電所(現「広域電柱」)の電気が届く距離・電線長の増加

- 原子力発電の追加

新規

新規 編集

編集 添付

添付 一覧

一覧 最終更新

最終更新 差分

差分 バックアップ

バックアップ 凍結

凍結 複製

複製 名前変更

名前変更 ヘルプ

ヘルプ