敵とは、プレイヤーの開拓・工場拡張作業を妨害してくる厄介者のことである。

時にプレイヤーの通行を妨げ、時に工場を襲撃し、時にプレイヤーを殺害する。

エイリアンという表記をされることもあるが、実際は舞台となる星においては彼らのほうがネイティブ(原住民)であり、他の星から勝手にやってきて開発を始め汚染を広げるエイリアン(異星人)のプレイヤーに対し怒っているのだ。

(なおマップ設定にてバイターに関する設定で調整が可能。初期設定のプリセットよっても変更される場合もある)

敵一覧

敵は大きく分けて、近接戦を得意とするバイター、射撃戦を得意とするスピッター、それらを産出する巣、巣を守るワームの4種類である。

バイター(biter)

奇怪な節足動物で、名称を直訳すると「噛みつく者」。

高速で駆けずり回り、群れで獲物に喰らいついてダメージを与える。

汚染に敏感であり、汚染範囲が巣のある場所にまで入ると積極的に汚染源を襲ってくるようになる。

スピッター(spitter)

バイターと共に徒党を組んで行動するバイターに似た節足動物。名前を直訳すると「吐き出す者」。

遠距離攻撃型で、プレイヤーの銃器の射程にも匹敵する距離から酸の弾を吐き掛けてくる。

プレイヤー・建物ともに酸への防御は物理防御よりも低めに設定されているため、その威力は侮れない。

石壁の裏にタレットを配置し防衛線を築いていても、こいつらが多数押し寄せた場合は損害は免れないであろう。

その分体力も防御力もバイターより低いが、爆弾・ロケット類に対する耐性はやや高い。

ワーム(worm)

地面の穴から顔を突き出し、その場から動くことはない。

しかし、プレイヤーが近づくと酸を浴びせかけて攻撃してくる。

いわば敵サイドのタレット。なんなら内部設定上の分類は本当にタレット。

酸は、発射から着弾まで時間があるので攻撃の回避は可能である。

また、酸は着弾後しばらくは地面に残り、これをプレイヤーが踏むとダメージを受ける上に移動が遅くなる。

移動が遅くなると、次の酸攻撃の回避やバイターからの逃走が難しくなるので厄介。

更に、HPが非常に高く、すぐに倒すことも難しい。

しかし、巣の近くには大抵ワームがいるので、巣の攻略にはワーム対策が必須となる。

なお、スタート地点から距離が離れるほど大きいワームが発生する。

そのため、開始地点から遠い巣では序盤であっても中型以上のワームになる。

一方、巣が拡張により発生した場合はEF(進化度)に合わせた大きさになる。

バイター/スピッターの巣(nest)

明るい色をしたほうがバイターの巣で、暗い色をしたほうがスピッターの巣。

混在して生成され、一定間隔(後述)で周囲にバイターやスピッターを発生させる。

ただし、スピッターの巣は、スピッターだけでなく小型バイターも発生する。

高いHPに加えて自然回復能力があり、中途半端なダメージを与えても時間が経つと元に戻ってしまう。

バイターの巣は新しく生まれることがある。

詳しくはバイターの巣の発生を参照。

バイター/スピッターの巣は、それが存在するチャンク(32x32マスの区画分け)の汚染度20+1%を吸収して減少させる。

しかし、これは襲撃の規模を増加させる要因でもある。

進化度/進化ファクター(EF)

外敵(=プレイヤー)の惑星侵入とその後の行動に応じて、原住民バイターもより攻撃的になっていく。

その度合は、進化度(evolution factor、以下EF)という数値で管理されている。

バイター/スピッターの巣へカーソルを合わせると現在の進化度を確認できる。

EFの増加

EFはゲーム開始時は0であり、0以上1未満の値をとる。

いったん増えたEFは、減ることはない。

EF増加の要因は以下の通り:

| 要因 | 増加倍率 | 備考 |

| 1秒ごとに(time_factor) | 0.000 004 | 1時間で0.0144 |

| 施設による汚染発生1ごとに(pollution_factor) | 0.000 000 9 | |

| 巣が1個破壊されるごとに(destroy_factor) | 0.002 (=500分の1) |

※増加倍率は、マップセットがデフォルトの場合の数値。設定により変化する。

EF増加の計算は「(1 - 現在のEF)2×増加倍率=EF増加量」で、現在のEFが高いほど増加量が緩やかになる。

- 計算例

- 開始直後(EF=0)の時にバイターの巣を破壊した場合、(1-0)2×0.002=0.002増加する。

EF=0.5の時にバイターの巣を破壊した場合、(1-0.5)2×0.002=0.0005増加する。 - 増加例

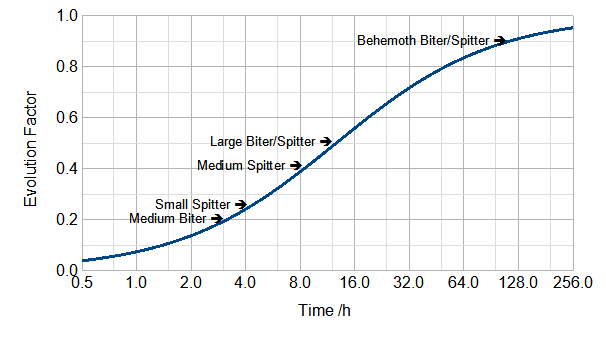

- 仮にマップ設定がデフォルトかつ汚染発生量が1200/分の場合、進化ファクターの推移は下図の通りになる。

ちなみに汚染1200/分は、ボイラー発電かつモジュール無しで化学サイエンスパックまでの4色(赤緑黒青)を0.5/sで生産した場合と大雑把に同じである。

※横軸は対数グラフ

※横軸は対数グラフ

なお、デフォルト設定の場合、よほど極端なプレイスタイル*1でない限り最大のEF増加要因は汚染である。

別の表し方

増加値に倍率がかかる表し方は直感的でないので、近似した別の表し方を紹介する:

内部EF値というもっと分かりやすい値を定義しよう。

内部EF値はゲーム開始時には0で、EF増加イベントが起きるたびに、上の表の増加倍率の数値が単純に加算される。

例えば巣を50個破壊すると、0.002×50で内部EF値が0.1増加する。

この内部EF値を、

内部EF値 / (内部EF値 + 1)

したものがゲーム中で使われるEF値となる。

内部EF値が1.0に達すると、EF値は0.5になる。

内部EF値が3.0に達すると、EF値は0.75になる。

内部EF値が9.0に達すると、EF値は0.9になる。

EFの影響

生成される敵の種類

バイターの巣/スピッターの巣から新しい敵が生み出されるとき、どの種類が発生するかはEF数値によって決められた確率で決定される。

より大型の個体が生み出されるようになると、小型の個体は徐々に発生しにくくなる。

また、今発生する敵の種類は、個々の巣にマウスカーソルを合わせると表示される。

目安としては以下の通りになる。

- EF 0.20以下なら小型のみ

- EF 0.20を超えると中型バイターが出始める

- EF 0.25を超えると小型スピッターが出始める

- EF 0.50を超えると大型バイター/スピッターが出始める

- EF 0.90を超えるとベヒーモスバイター/スピッターが出始める

詳細は、公式wiki(英語)敵のページ・敵発生確率の項目を参照。

発生するバイター・スピッターの目安(v1.0)

| 進化度 | バイターの巣 | スピッターの巣 |

| 0.20以下 | 小型バイターのみ | |

| 0.20超 | 中型バイターが出現 | - |

| 0.25超 | - | 小型スピッターが出現 |

| 0.35超 | 小型:中型がほぼ5:5に | 小型バイター出現率0 |

| 0.40超 | - | 中型スピッター出現 |

| 0.50超 | 大型出現 | |

| 0.60超 | 小型ゼロ | - |

| 0.70超 | - | 小型ゼロ |

| 0.90超 | ベヒーモクラス出現 | |

| 1.00 | 中型12.5%:大型50%:ベヒーモス37.5% | |

なお、ワームは新しく巣が生成・拡張された場合に限り進化度を影響を受ける。

0.3から中型、0.5から大型、0.9からベヒーモスが生まれるようになる。

敵の生成速度

EFは「巣が敵を生み出す速度頻度」にも影響を与える。

巣1つごとにEF=0では6秒で1匹、EF=1では最速2.5秒に1匹の頻度にまで加速する。

大型やベヒーモスの場合生み出される時間が増える

バイターの巣の発生について

マップが生成された時点で、マップ設定に応じた初期配置として各地に巣が生成される。

それに加え、既存の巣から生まれたバイター達が小さな集団で移動して新たな巣を作ることがある。

初期配置の巣

初期配置の巣は、マップ設定とシード値に応じて生成する巣である。

原則としてゲーム開始地点から遠くなるほど大規模な巣が生成される。

生成量等はマップ設定の「バイターの巣」と「スタートエリアのサイズ」で調整できる。

バイターの巣の各項目は名前のとおりである。

スタートエリアについては、この内部には巣が生成されず、その近くの生成率も低くなる。

新しい巣が発生する仕組み

既存の巣から小さな集団が移動してきてバイター自体が巣かワームへ変化することで新たな巣の集落が生まれる(変化したバイターは消滅する)。

バイターの変化は時間が要るので、すぐ発見して排除できれば巣にならない。

その巣から新しくバイターが発生するがそれらは巣の拡張には影響する事は無く最初に移動してきた小さな集団が居なくなればその集落の拡張は止まる

その他、以下の性質を持つ。

- マップ設定の「敵拠点の拡大」で発生頻度等を調整できる。

設定では最大~最小の形で設定し、進化度に応じて短くなっていく。

また、チェックを外してオフにすると、新しい巣が一切発生しなくなる(前項の初期配置の巣のみになる)。

プリセット「鉄道の世界」では初期設定でオフになっている。 - 新しい巣の拡大には上限・条件があり、際限なく拡大するわけではない。

- 襲撃と巣作りの集団は一見見分けがつかないが、巣作りは「汚染度に関係なく集団で移動する」という特徴がある。

- 襲撃同様に目的地まで障害物や敵性施設がある場合はそれを破壊して進み、タレットから攻撃を受ければ反撃をする。

そのため、汚染度が無い場所でも施設が攻撃を受ける可能性がある。

したがって、汚染度の無い地域でも敵への対策、防衛設備は必要である。

- 襲撃同様に目的地まで障害物や敵性施設がある場合はそれを破壊して進み、タレットから攻撃を受ければ反撃をする。

- 先述の通り、巣作りは既存のバイターの巣から移動してきたバイターによって行われる。

したがって、バイターの巣が全く存在しない場所や、バイターが入り込む可能性が無い場所で巣が発生することはない。

逆に言えば、防衛ライン内なのに巣ができていた場合、それは防衛ラインのどこかに穴があることを意味している。

新しい巣の発生条件について

(チャンク:マップを32x32ごとに分割した地域の小分け。ポーズ(shift+space)でグリッドを表示すると通常より太い線で示されている)

新しいバイターの巣は、以下の条件を全て満たす場所から選ばれる。

- 既存の元の巣から3~7チャンクの距離にある(設定で変更可能)

- チャンク内に陸地が10%以上ある (ほぼ水没しているチャンクは対象にならない)

- 巣を作るための最低限のスペースがある (深い森林などは対象にならない)

その上で、周囲に建物や既存の巣が少ない場所が選ばれやすい。

建物を大量に建設すると、その周辺での新しい巣の発生率をほぼゼロにできる。

広範囲を制圧の上で巣の発生抑止用の建物を大量設置すると、汚染源たる工場と巣の距離を遠ざけられられるので襲撃規模を抑制できる。

もちろん、巣の制圧と建物のコストは相応に掛かるので、戦闘用装備や建物が揃うまでは地道に防衛するより他ない。

巣の発生は、先述の条件に基づいて発生可能な全てのチャンクを以下の数式で重み付けし、その重みに応じた確率で実際に拡張するチャンクを選ぶ。

- 重み = 1/(1 + 0.1 n + 2 m)

- n = (そのチャンクにある建物の数) + 0.5 × (隣のチャンクにある建物の数) + 0.25 × (2つ先のチャンクにある建物の数)

- m = (そのチャンクにある巣の数) + 0.4 × (隣のチャンクにある巣の数) + 0.16 × (2つ先のチャンクにある巣の数)

- 補足

- ここで言う「隣」は斜め隣を含む。

- 「建物の数」は文字通り数であり、インサーター1個も原子炉1個もガンタレット1個も等しく1個と数えられる。

- チャンクに跨る構造物は、いずれかのチャンクで1個として扱われる。

大まかには、この重みが0.1を切ると巣の発生率が無視できるほどに低くなる。

巣の発生防止のために巣を用いることは無いので、以下は建物による発生率低下に絞って解説する。

先ほどnの式からも分かる通り、建物は半径3チャンクで巣の発生抑止効果がある。

この相対的な抑止力を図にすると、以下の通りになる。

| 図(■に置いた時の適応倍率) | ||||

| 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |

| 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 |

| 0.25 | 0.5 | ■1 | 0.5 | 0.25 |

| 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 |

| 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |

先述の通り、大まかには重みが0.1を切ると発生率が無視できるほどに低くなる。

これをnに換算すると90になるので、これを満たすには各チャンクに以下の数の建物を敷き詰めれば良い。

- 制圧範囲の四隅の角:40~50個

- 端側のチャンク:30個程度

- 内側のチャンク:12個程度

たたし、建物を置かない/置けないチャンクがある*2場合、その分だけ周囲のチャンクの建物数を増やしてカバーする必要がある。

配置の具体例を以下に記す。

左上が角・右~下~が内側

| 平均敷き詰め型・目安 | ||||

| 50 | 30 | 30 | 30 | ~ |

| 30 | 12 | 12 | 12 | ~ |

| 30 | 12 | 12 | 12 | ~ |

| 30 | 12 | 12 | 12 | ~ |

| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |

空白チャンクを作りながらの場合は1箇所へ多めに・端を更に多くする。

| 間隔開け型・多めの目安 | |||||

| 70 | -- | 70 | -- | 70 | ~ |

| -- | -- | -- | -- | -- | ~ |

| 70 | -- | 50 | -- | 50 | ~ |

| -- | -- | -- | -- | -- | ~ |

| 70 | -- | 50 | -- | 50 | ~ |

| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |

ただし、実際には森や水の有無によって安定して配置する事は難しいため、1セット80個くらいの建設計画を用意して適当な間隔で貼っていけばかなり安定して機能する。

以下、細かいノウハウや使用を列挙する。

- 巣の近くへ大量の人工物を置いたとしても、やや遠い場所に人工物の少ない場所があるならそこへ向かって巣を作ろうとする。

バイターの巣の発生を確実に抑制するには、7チャンク分の距離をしっかり敷き詰める必要がある。 - 巣抑制用に敷き詰めるアイテムは、以下のものが有力である。

- パイプ:非常に安価 (鉄板1個)

- 小型電柱:ついでに通電もできるので汎用性が高い。

- 直進レール:バイターの攻撃対象になりにくいことに加え、うまく配置すれば自身の移動にも流用できる。

- 巣の発生場所の重み付けは、F4で開けるデバッグ表示で「show-enemy-expansion-candidate-chunk-values」をONにすると確認できる。

汚染と襲撃について

工場を稼働させると大気中に汚染を撒き散らす。少ない汚染であれば豊かな自然が吸収してくれるが、高濃度の汚染はバイターたちの巣へと到達し彼らを怒らせてしまう。怒り狂ったバイター達は時には大集団となって工場へと襲ってくる、それが襲撃だ。

プレイヤーは襲撃に備えて工場の防衛を整えなければならない

汚染に関する詳細な数値については「公式wiki(※英語)のPollution(=汚染度)」を参照。

(防衛自体についてはFAQの防衛の項目やタレットなど他ページを参照)

汚染の性質

- 各種工場は汚染を発生させ、その汚染は周囲へ飛散する

- 施設には「汚染度」が設定されており稼働率に合わせて発生する。

稼働が止まっているのなら汚染は発生しない。また、汚染度がない施設もある。 - 汚染は徐々に周囲へ薄く広がり、吸収されなければ遠くまで拡散する

- 施設には「汚染度」が設定されており稼働率に合わせて発生する。

- マップでの詳細表示(Altキー)切り替えでやや赤くなる部分が汚染域

- 汚染の強さによって赤の濃度は「うっすら赤~真っ赤」と変化する

微弱な汚染は赤色が薄すぎで見づらいが、それも見たい場合はAltキーを連打すれば確認しやすい。

- 汚染の強さによって赤の濃度は「うっすら赤~真っ赤」と変化する

- 自然環境(地面や木々)が汚染を吸収して消し、広がるのを抑える

- 自然の多い場所、特に歩くのも辛い深い森林は非常に大きい

反対に自然が少ない荒野は吸収力が弱く、舗装された地面は一切吸収しない

ただし木々は高濃度の汚染にさらされると枯れて吸収力が激減する健康な木々の吸収能力は100%とする。

チャンクの汚染が所定の値(マップ設定時に変更可能。デフォルトでは60)に達すると、チャンク内にある木々のうち、ランダムで一本の枯れレベルが1進む。

木々の吸収能力は、枯れレベルが1増えるたび33%減少する。枯れレベルが3になると完全に枯れて吸収能力が消失してしまう。

枯れレベルが上がるときに、チャンク内の汚染を一定値(こちらもマップ設定時に変更可能。デフォルトでは10)吸収する。

汚染の拡散も時間が要るので、一気に大量の木が枯れることはない。

なお、元々死んだ木や、乾燥した木の吸収能力は10%固定で、枯れることもない。 - バイター/スピッターの巣も汚染を大きく吸収する…が巣による吸収が襲撃を誘発させ苛烈にする

- 自然の多い場所、特に歩くのも辛い深い森林は非常に大きい

- 工場が発生させた汚染の量によって進化度が増える

- 工場の汚染が増えるほど進化は早まり、汚染度を減らせば多少遅くできる

- 勘違いしやすいが巣が汚染を吸収する事で進化するのではなく汚染発生時点で進化している

襲撃の性質

- 汚染が巣へ届くと、その汚染の量に応じた規模の襲撃が発生する

- 汚染が巣へ到達していなければ襲撃は起きない。

一方、わずかでも到達していれば襲撃が起きる。

この時、汚染の量は襲撃の頻度には影響しない。

一方、襲撃の規模には大きな影響を与える。 - マップの汚染表示が巣の隣まであれば到達していると考えていい。

巣のある場所自体が赤くなかったとしても、それは巣が汚染を全て吸収しているから赤くないだけである。

もし巣のある場所まで赤くなっていたら、巣が吸収しきれないほど大量の汚染が流れ込んでいるので、強い襲撃を覚悟しよう。 - エネルギー効率モジュールを使うと汚染度を大幅に抑制できる。

進化度上昇も併せて抑えられるので、有効性は非常に高い。

特に、死の世界系のプリセットをプレイする場合はほぼ必須になる。 - 汚染度を抑えなくても、防衛設備を十二分に準備すれば工場は守れる。

巣が限界まで常時バイターを生産し続ける(一個の巣が維持できるバイターの数には上限がある)。汚染を吸収してバイターが育つわけではない。

巣が汚染を一定値吸収すると、所有するバイターを一体派遣して襲撃グループに加え、バイターを一体生産して欠員を補う。

そのため、殆どの場合、巣の規模は襲撃の規模とは関係ない。(汚染がひどすぎですべての巣が全力でバイターを作っても足りない場合は除く。そんなシチュエーションは普通にプレイすればまずあり得ないが)

そして襲撃グループが形成後、一定時間(デフォルトでは最大10分まで)待つと集まったバイターたちは汚染源に向けて出発する。

一体派遣するために必要な吸収量は下の通り。見ての通り、スピッターは登場が遅い代わりに襲撃に参加しやすい。名称 必要量 小型バイター 4 中型バイター 20 大型バイター 80 ベヒーモスバイター 400 小型スピッター 4 中型スピッター 12 大型スピッター 30 ベヒーモススピッター 200

- 汚染が巣へ到達していなければ襲撃は起きない。

- 襲撃の目標は近くの汚染源である。

- 襲撃を開始すると、基本的には近くの汚染源に向かう。

ただし、その侵攻途中でタレット・ロボット・工場長に近づいた場合、そちらに目標を変更する。

それらを全て破壊した場合、改めて汚染源に向かう。

また、侵攻目標に向かう上で進路を妨げる障害物がある場合、道を開ける上で必要な範囲で障害物を攻撃する。

汚染源に到着後は汚染源となる施設を攻撃し、汚染源を全て破壊した後は周囲の物を手当たり次第に破壊する。 - 汚染を上手く管理して敵の襲撃ルートを制限できれば、少ない防衛設備で工場を守れる。

- 襲撃を開始すると、基本的には近くの汚染源に向かう。

汚染対策

汚染対策の基本は、以下の3つである。

- 緑は大切に

- 汚染度は自然によって吸収軽減されるので、特に木々は無闇に切り倒さない。

木が再生することは無いため、森林火災は手榴弾を投げてでも鎮火したい*3。 - エネルギー効率モジュールを活用する

- エネルギー効率モジュールにより、最大で汚染を80%カットできる。

- 巣を遠ざける

- 汚染が巣に届かなければ襲撃は起きない。

周囲の巣を広く潰して距離を稼げば汚染は巣に届きにくくなる。

バイターは新しい巣を作りじわじわと工場に近づいてくるので、巣を潰した後はタレットなどを置いて敵を締め出すこと。

汚染対策詳細

基本的な汚染と汚染関係の襲撃対策は大きく分けて4つである。

- 自然はなるべく残し、木々を意味もなく伐採・焼却しない

- 生きた木の汚染吸収力は非常に強く、森の有無で汚染度の拡散度は全く違ってくる。

特に工場外は伐採する必要が無ければ撤去・焼却しない事。

まして、襲撃対策で巣を破壊する際に森まで燃やすなんてことは厳禁だ。

工場建設の邪魔になる木まで無理に残す必要は無いが、無意味な環境破壊は避けよう。

ちなみに、森のど真ん中に新しい巣を作られることはほぼ無いようで、占拠のためだけに大きく森を除去する必要はない。 - 高濃度の汚染にさらされた木は徐々に弱くなり、やがて枯れてしまう。

枯れた木の汚染吸収は微弱になり汚染拡散を防ぐ力がほぼ無くなる。

そのため、森林があるからと無闇に汚染を出すべきではない。

- 生きた木の汚染吸収力は非常に強く、森の有無で汚染度の拡散度は全く違ってくる。

- 制圧地域を大きく広げ工場と巣との距離を広げる

- 工場が中央寄りになるよう全方位を広めに制圧したい。大規模油田が中心だとベスト。

- 単純に巣を破壊するだけでは再び巣を作られてしまうため、人工物の設置または防衛施設の配備も併せて完全な制圧が必要である。

- 巣は時間経過で増やされていくため、制圧領域を広げるタイミングは早ければ早いほど破壊する巣が少なくなり、進化の誘発も小さく済む。とはいえ、装備が揃っていない中で無理に制圧するほどでもないので、軍事サイエンスパックや化学サイエンスパックでの研究が十分に進んでからで良い。

- 制圧地域が狭いなら工場を大きくしすぎない

- 制圧地域ギリギリいっぱいに工場を作るような状態では襲撃が当たり前のように発生し、襲撃の規模もかなり大きくなる。

- バイターの巣もじわじわとその領域を広げており、制圧を考えずに工場を作っていると知らぬ間に近くに巣を作られ四方八方からの襲撃に耐えなければならない状態に陥る。

汚染管理はバイターとの陣取りゲームだ。 - 工場をバラバラに細かく作ると汚染度管理や制圧地域・防衛ラインの巡回が大変になる。

ただ汚染度の高濃度化や、それによる森林の枯死を防ぐために最終的には大きな工場を分散させたい

- ソーラー発電やエネルギー効率モジュールを使いボイラー発電を減らす

- 蓄電池の準備も整え昼夜問わずのボイラー発電の停止が理想。

(回路を使えば平時停止させつつ蓄電不足時に稼働させるという事も可能) - あるいは原子力発電という手もある。

- 工場が大きくなり生産性や生産速度のモジュールまで使いたくなったら制圧範囲をさらに2~3周り広げておこう

- 蓄電池の準備も整え昼夜問わずのボイラー発電の停止が理想。

汚染源の分類

- ボイラー発電

- 最も高い汚染度を放出する悪魔の施設

「ボイラー」1基の汚染度は驚異の27.6923。大量に稼働させると汚染は甚大になる。

工場が大きくなれば消費電力も汚染度も増え、あっという間にマップは真っ赤になる。

対策は大きく3つ。- 消費電力削減

消費電力を減らしてボイラーの稼働率を下げれば排出される汚染も小さくなる。

そのために工場は不用意に大きくしすぎないこと。

特にレーザータレットは設置しすぎると待機電力だけで莫大な量になり「電力消費→ボイラー発電→汚染→襲撃激化→タレット増設→電力消費」というマッチポンプ状態に陥る。 - ソーラー発電への移行

ソーラー発電を増やし、蒸気機関の稼働率を抑えれば汚染も減る。

可能なら蓄電施設も増やして夜間もしのぎ、完全に蒸気機関を止めてしまいたい。

実績の「ずっと蒸気」を取るわけでなければソーラーパネルは早めに生産ラインを構築しておこう - 原子力発電への移行

原子力発電は汚染度0で発電量も非常に大きい。さらにソーラーパネルに比べると省スペースで、制圧地域を広げる必要もない。

立ち上げにかなりの物資(コンクリート、銅板、赤基板、鋼板など)が必要になるが、いったん建ててしまえば維持費はごく少量の鉄板・ウラン(硫酸)だけで済む。

- 消費電力削減

- その他の対策としては、ボイラーを森の近く・蒸気機関は木々を撤去せず開けた場所に分けて設置する、という手もある

- 採掘施設

- 元々の汚染度が高く稼働数が多い施設

- 1基辺り9の高い汚染度を放出する「電動掘削機」

設置できる場所が限られまた鉱脈が尽きれば新しい場所へ作らなければならない

その関係上工場の外寄り~外側に、しかも多数配置することが多く襲撃を誘発しやすい

電動掘削機の対策はエネルギー効率モジュールを量産して付ける事

3枚挿しなら汚染度は1/5にでき汚染の飛散は見違えるように縮小する- ちなみに生産性モジュールを挿すとただでさえ大きい汚染度がさらに膨大になる。汚染度管理を諦め、バイターには軍事力一辺倒で対抗する方針の人向けである。

- もう一つの採掘施設の「ポンプジャック」も高い汚染度を放出するが、後半は生産速度モジュールを使いたいためさらに汚染度が倍増する

設置できる場所がさらに限られるものの完全に枯渇することは無く設置後場所を移す必要がないので、油田地帯を中心に制圧地域を広げることが一番有効な襲撃対策となる。

- 1基辺り9の高い汚染度を放出する「電動掘削機」

- 製錬炉

- 資源採掘の量に合わせ非常に多数並べる施設

- 鋼鉄の炉の汚染度はやや高い程度に留まるが、50基100基と大量に並べるとそれなりの汚染源になる。電気炉は基本汚染度が低いもの大量の電力が必要でボイラー発電だと累計は僅かに高く大差無し*4

- 鋼鉄の炉を使う場合の対策は、製錬工場を制圧域の中心寄りに作ること

- 電気炉を使うなら発電のソーラー化やエネルギー効率モジュールの節電で鋼鉄の炉よりも汚染は低減できる

ただ採掘地点ですぐ製錬するのは制圧域と要相談。低い汚染でも掘削機と併せて大量に並べるとそれなりになる

- 加工工場

- 直接の汚染度と電力消費でのボイラー発電の汚染分が重なる

- ボイラー発電では一基当たりの累計汚染量は鋼鉄の炉よりも高いため、

大規模な工場だとそれなりの汚染排出量になる - 上位の組立機は消費電力量が増える関係上ボイラー発電では累計汚染量は高くなる

また原油精製所は特に高めで、全体的に生産性を高めないならエネルギー効率モジュールを挿しておきたい - 対策は「加工工場も制圧域の中心寄りに作る」こと

- なお「組立機3」は素の汚染度が低めの1.8とは言え、生産性や生産速度のモジュールを4枚挿すと5~7、最大10ほどまで増加する*5。ビーコンで効果を追加すればもっと増える。

ボイラー発電込みの累計ではさらに大きく、生産系モジュールを多数使うのなら制圧地域はさらに2~3回り大きく取っておく必要がある。

- ボイラー発電では一基当たりの累計汚染量は鋼鉄の炉よりも高いため、

- 最終的な工場

- 汚染度対策をしていても工場の規模が大きくなればそれだけ汚染度はどうしても高くなる。

そして高濃度汚染は森林を退化させて汚染吸収量を減らしてしまう。 - それでもより工場の規模を大きくしながら汚染度の管理もしたい、となると

最終的にはより広大な領土を確保して、工場を分散させることで汚染度の局所的な濃度を抑えるといった方策が必要となる

- 汚染度対策をしていても工場の規模が大きくなればそれだけ汚染度はどうしても高くなる。

バイターの巣の駆除

まともな装備が無い状態でバイターの巣を駆除しようとしても返り討ちにされてしまう。

バイターは巣がある限りいくらでも湧き出し、巣を攻撃するにはバイターを倒さなければ近寄れず、巣を破壊することにも相応の破壊力を持った兵器が必要。巣の攻略にはバイターも巣も殲滅できるような戦力が必要だ。

簡易攻略

生身で戦う時は非常用に生魚(回復アイテム)を用意しておくと安全

その上で、巣の規模に応じた装備が必要になる。

その目安としては、以下の通り。

- 最序盤:小型バイター(巣が2~3個)・小型ワーム1~2体

- 装備:サブマシンガン

- スタート地点最寄り鉱脈とバイターの巣が近い場合、多少無理してでも巣を制圧する必要が出てくる。

最小規模の巣であればサブマシンガン一丁でも制圧できるので、研究して早々に制圧に臨んだ方が襲撃リスクを抑制できる。

戦法としては、ワームの酸攻撃を避けながらバイターをサブマシンガンで薙ぎ払い、バイターがいなくなったら巣やワームも銃撃していく。

巣とワームの位置関係によっては、ワームの射程範囲に入らずに巣を攻撃できることもあるので攻撃する方向はよく確認。

ワームの酸攻撃を避けることが前提なので、ワームが3体以上いる場合は諦めよう。

- 序盤:小型バイター・小型ワームあり・小さい巣まで

- 装備:ヘビーアーマー(ライトアーマーは×)・サブマシンガン(バイター用)・ショットガン(巣,ワーム用)・タレットまたは手榴弾

- タレットと弾薬を量産して、強引に押しつぶすのが最も確実で手っ取り早い。

そのままショットガンでワームや巣を破壊していく。 - 手榴弾を使える場合、手榴弾で小型ワームを倒してからタレットで制圧するとタレットの損耗を抑制できる。

手榴弾で攻撃する際は、小型ワームには攻撃を避けながら6~7個投げれば良い(銃火器は不要)。

小型バイターに群がられても足元に投げることで一掃、無強化ならヘビーアーマーでダメージも少なく済む。 - ある程度のアクションスキルがあれば、ヘビーアーマーとサブマシンガンだけでも倒せる。

- 中盤:中型バイター・小型スピッター・小型ワーム

- 装備:多数のガンタレットと貫通弾薬(各種強化研究も進めておく)

- やることは最序盤と同じだが、手榴弾戦法は難しくなる。

攻撃力が足りないと返り討ちされるため、弾薬は貫通弾薬、強化研究も可能な限り進める。 - ※中型以上のワームは物理抵抗が高いので、かなり強化してないと倒せない。

- 終盤:中型~大型バイター/スピッター、ワーム混成

- 装備:ガンタレットまたはレーザータレットと、毒素カプセル

- タレットで押しつぶすのが分かりやすく手っ取り早い。強化研究も忘れずに。

ガンタレかレザタレかは好みだが、ガンタレなら貫通弾薬を、レザタレなら発電設備を十分に用意しておく、

敵が多い場合は、多めのタレットをおいた場所に敵を釣り出して減らしておくとベター。 - 可能なら毒素カプセルを用意し、ワームに投げると制圧が容易になる。

- 最終盤:ベヒーモス入り

- 装備:さらに強化したガンタレットと劣化ウラン弾薬か、さらに強化したレザタレとロボステ、毒素カプセル

- やはりタレットで数の暴力が最も効果的。

ガンタレを使うなら劣化ウラン弾薬での火力増強を図りたい。

レザタレを使うなら携帯ロボステでの高速展開をしたい。 - コストは重いが長距離砲(車両/タレット)と大量の砲弾を用意すると遠距離から安全に巣を破壊できる。

攻撃すると生き残った敵が長距離砲に殺到するため、迎撃体制の構築は万全に。

補足

- 突撃前に敵戦力の確認を行おう

- 突撃前に巣の数・バイターやワームのサイズ・周辺に別の巣があるかなどに注意が必要。

不安があるなら、突撃前に少数の敵を釣りだして敵を殲滅できるかを確かめると良い。 - 火炎放射器を使う時は森林火災に注意

- 火炎放射器の火が森林に延焼すると、汚染が広がりやすくなる。

目の前の巣は今から制圧するから良いとしても、別の巣に汚染が届いてバイターからの襲撃が苛烈になるおそれがある。

巣が森の中・近くにあるなら先に手榴弾か毒素カプセルで木を削っておき、もし火が上がったら手榴弾で爆破して消火しよう。

その他のバイターの巣の駆除方法の種類

タレットによるゴリ押し以外の方法。

- ヒットアンドアウェイ:ショットガン・火炎放射器・その他装備

- タレットを使わずに敵を倒す時の基本戦法。

パワーアーマーにシールドと強化外骨格を付け、敵を引きつけながら火炎放射器で焼く。

ある程度敵が減ってきたらワームには毒素カプセル、巣や敵にはコンバットショットガンといった具合で立ち回る。

ある程度のアクションスキルと十分な強化研究があればこれでも戦えるが、事故死しやすい上に大規模な巣では時間がかかる。

- タレットを使わずに敵を倒す時の基本戦法。

- ひき逃げアタック:戦車

- 戦車の武器は主砲ではなく戦車本体だ。

大型までなら大抵の敵を轢き殺せ、反動ダメージもリペアキットで容易に直せる。

速度が落ちた状態で敵に囲まれた場合用に火炎放射器もあれば万全。 - 原理的には自動車や列車でもできる。

しかし、自動車は耐久力が不足し、列車はレールの上しか走れないので、適していない。

- 戦車の武器は主砲ではなく戦車本体だ。

- 最終兵器:原子の力で討ち滅ぼす

- 研究・製造ともに極めて高コストだが、破壊力も圧巻。

巣に向かって打ち込めばベヒーモスだろうと一瞬で焼き払う。 - うっかり工場の中でぶっ放さないように。

- 研究・製造ともに極めて高コストだが、破壊力も圧巻。

- 安全圏からの長距離攻撃:長距離砲

- 長距離砲タレットか長距離砲車両を離れた所に設置、巣を狙撃させて破壊する。

最終兵器ほどではないとはいえ研究コストや弾薬コストは高く、ゲーム終盤向け。

怒って襲ってくる敵は別途タレットなどで倒す。

- 長距離砲タレットか長距離砲車両を離れた所に設置、巣を狙撃させて破壊する。

- レーザー防御:レーザー防御モジュール・バッテリー

- レーザー防御モジュールを複数装備して近づき敵を破壊させる。

Ver.2.0で大幅な弱体化を受けた結果、タレットごり押しやひき逃げなど他の接近作戦の補助ぐらいの役割しかできなくなってしまった。

- レーザー防御モジュールを複数装備して近づき敵を破壊させる。

対バイター武器・装備雑評

装備型武器

- ハンドガン(初期装備)

- 初期装備。非常に弱く小型バイターの相手も襲撃してきて工場をかじっている数匹を倒すのが精一杯なのでさっさと乗り換えたい

- サブマシンガン(軍事技術)

- 連射速度が上がってそれなりに優秀。ガンタレットと弾薬に互換性があり生産ラインや強化研究を共有できるのが強み。

ショットガンや火炎放射器などと異なりバイターだけを狙い撃ちにできるので、工場内に入り込んだバイターを施設や森林を巻き込まずに倒せるのもありがたい。

弾が必中・自動で狙いをつける・敵がいない時は撃たないと3拍子が揃っているので、銃撃しながら何かをする(タレットを置く、毒素カプセルを投げる等)際には非常に便利。

通常弾薬でも小型バイター相手なら対処可能。中型バイター相手だと一気にダメージが通り辛くなるので貫通弾薬に換装しておきたい。 - ショットガン(軍事技術) ショットガン弾薬(軍事技術)

- 序盤に解禁できる武器で、弾薬が専用である代わりに威力は高め。

ショットガン弾薬の素材は通常弾薬と大差ない(鉄2銅2 vs. 鉄4)が、通常弾薬が1アイテムあたり5ダメージの弾を10回撃てるのに対して、

ショットガン弾薬は8ダメージの弾薬を12発同時に発射するのを10回も繰り返せる。

特にバイターの巣へは有効で、序盤に巣の駆除をするなら用意しておきたい。

反面、自分の建築物にもダメージが入ってしまうため工場に侵入してきた敵を撃退するにはあまり向いていない。

小型バイターの集団に向けて撃てばそれなりに倒せるが、連射力が悪く集団に絡まれてる状態からは抜け出せない。 - 火炎放射器(軍事技術2+(原油処理→火器の開発)→火炎放射器)

- 火系武器で、バイターの防御力の影響を受けない。

入手時期から考えれば破格の攻撃力で、中型以下のバイターなら優位に戦える。

ただし、撒いた火は自分にもダメージを与えたり、森林火災を引き起こす危険もあるなど扱いに注意が必要。

また、短射程で巣や大きいワームには火炎が効きにくく巣の攻略にも不向き。

基本的には、敵に囲まれそうになった時に引き撃ちで使用すると良い。 - ロケットランチャー((原油系→火器の開発&火薬製造技術)+電子工学→ロケット弾の開発)

- 装備武器で一番射程が長く、遠くから巣やワームをチマチマ削るのに向いている。

中型ワームまでなら安全圏から一方的に倒せる。

一方、大型ワームが相手の場合は射程が同程度なので、近づいて撃って下がってを繰り返すことになりがち。

制圧は可能だが相当な時間がかかる。

SpaceAgeでは品質を上げることで大型ワームも射程外から一方的に攻撃できる。レジェンドまで上げるとベヒーモスワームですら一方的に攻撃できてしまう。 - コンバットショットガン(軍事技術3) 貫通ショットガン弾薬(軍事技術4)

- ショットガンの上位。連射力が倍増した上に威力ボーナスまでつくのでショットガンメインなら早急につけかえたい。

貫通ショットガン弾薬も上位武装としてはかなり安上がりな方。大型バイター相手でも十分戦える。 - 劣化ウラン弾薬(軍事技術4+原子力発電→劣化ウラン弾)

- サブマシンガンで使える、大型どころかベヒーモスバイターの装甲をも貫ける弾薬。

強さは折り紙付きだが研究コストが非常に高い(ロケットサイロに匹敵)。 - 原子爆弾

- ロマン武器。ベヒーモス級だろうが問答無用で集落ごと消滅させられる最終兵器。射程も非常に長い。

ただし、研究コスト・生産ラインの複雑さ・生産に必要な資源の量も最終兵器級。

投擲武器

- 手榴弾(軍事技術2)

- 投げた先で爆発する。投擲場所が近いと自爆ダメージを受ける。

重鎧を着ていればダメージは抑えられるため小型バイターに群がられた時も一掃できる。

攻撃しながらも移動速度が低下しないため小型ワームの駆除にも重宝する。

ただ中型以上のワームには火力不足気味。また射程も15とやや短め。

強化爆薬2の研究を済ませれば木を一撃で破壊できるようになり、森林除去に便利。 - 毒素カプセル(軍事技術3)

- 20秒間範囲内の生命体へ持続ダメージを与える兵器。投げて重ねれば重ねた分だけダメージが入りより速く倒すことができる。

投擲距離(25)+効果範囲(およそ6.5)で中型以下ワームなら射程(25~30)の外から、大型以上のワームも遠ければ酸を避けやすくほぼ一方的に虐殺できる。

倒すために必要な量は、小型1個・中型2個・大型は5個である。一気に投げ込めば確実に倒せる。

森林の除去にも使えるので量産しておこう。

ただし強化研究が一切なく、大型ワームからは別の手段を検討してもいいかもしれない。 - 粘着カプセル(軍事技術3)

- 投げた先の範囲内のバイターの移動を遅らせる(30秒75%減)。

単体でも逃げ回る時にとても有効だが、真価は火炎放射器との併用時でより短い距離の火災で大型のバイターも倒せる。

資源的に安くはないが油の節約にはなる。 - クラスターグレネード(軍事技術4)

- より遠くに投擲できる手榴弾で、着弾時に7発の手榴弾に分裂し、中心には手榴弾8発分のダメージが入る。

無強化でも毒素カプセルに匹敵(毒320 vs. 爆発280)するダメージを瞬時に出せるし、この段階なら強化爆薬の研究で威力はもっと上がっているだろう。

ただしワームは多少の爆発耐性(中型5/15%、大型以上10/30%)を持ち、また投擲射程(20)の面では相変わらず毒素カプセル(25)に負けているので良し悪し。

タレット

- ガンタレット(初期・タレットの開発)

- 序盤から攻撃の手数を稼げて、しかもマシンガンより多めにダメージ研究ボーナスが入る。

時間あたりの攻撃力も高い。

また、本体は安いため、弾倉が空でもデコイとしても使える。 - 火炎放射タレット(軍事技術2+(原油処理→火器の開発)→火炎放射器)

- 非常に強力ではあるが、巣の制圧に使うには設置が面倒すぎる。

基本的に拠点防衛用である。 - レーザータレット(タレット+(原油系→電池)+(発展電子+光学→レーザー)→レーザータレット開発)

- 防御無視の高射程タレットで大型以上のバイターにもしっかりダメージが入る。

ただし、一時的とはいえ電力を大量使用するので、電力関係の設備の増強が必須になる。

また、巣の制圧に行く際に電線を伸ばすことを忘れずに。

電源周りさえキッチリ整えていれば、弾無限・長射程のタレットを沢山並べて敵を瞬時に滅ぼせる。 - 長距離砲タレット・長距離用車両(軍事技術4→長距離砲 (+戦車))

- 終盤に解禁できる、安全圏から巣とワームを的確に破壊する長射程砲。

研究コストが非常に重い上、砲弾の量産管理がとても面倒。

その代わり、砲弾の量産体制さえ整えば巣に近づく必要すらなくなる。

ただし、長距離砲自体は巣とワーム専門なので、残ったバイター・スピッターの駆除方法は別途用意しておこう。

なお、長距離砲タレットはほぼ防衛用なので、攻勢用なら列車の長距離砲車両の方が使いやすい。

戦闘ロボット系

- ディフェンダーカプセル(軍事技術2→戦闘ロボット工学)

- 追従型。貫通弾薬3個から貫通弾を大量*6に引き出せる錬金術ロボ。

強化研究なしの状態で、1台あたり貫通弾薬のガンタレット0.3台分の火力を出してくれるので、序盤にもたもたタレットの設置や弾薬込めを手動でするくらいなら

これを数クリック連打で設置したほうがはるかに早いし追従もしてくれて、巣の攻略にはうってつけ。 轢き逃げ戦車のお供にも◎。

またプレイヤーを追従する独特な動きのおかげで、ワームやスピッターの酸攻撃にほとんど当たらない。

ただし弾薬の強化研究は乗るもののガンタレットの強化研究は乗らないので、研究が進むと貫通弾薬ガンタレットに火力が見劣りしてくる。

- ディストラクターカプセル(軍事技術3+戦闘ロボ→戦闘ロボット工学2)

- 設置型、1個3機。光線ダメージで防御無視なのだが設置型なのでバイターにも壊されやすく使い勝手は悪い。

大体次段階のロボット材料のためだけに作る。

- デストロイヤーカプセル(戦ロ2+軍事4+生産速度モジュール→戦闘ロボット工学3)

- 追従型、1個5機。ロボットの最終段階でそれなりに高い電撃ダメージで確実にダメージを取っていく。

製造コストが高く、ちょっとした制圧や防戦で使うにはコストが見合わず使いにくい。

大規模な巣の攻略時は、大量生産・大量展開により圧倒的な殲滅力を発揮できるが、それだけの数を揃えるのは簡単ではない。

車両

車両の中からはプレイヤーの装備武器は使えないが投擲武器は使える。

車両内のプレイヤーにはダメージは入らず毒素カプセルを近くに投げても問題ない。

- 自動車(エンジン+物流学2→自動車の開発)

- 移動力は最高だが小回りは効かない上、耐久力も低い。

走り回りながら機関銃を掃射すれば一方的に攻撃できるが、ちょっと崖に引っかかるだけで袋叩きに遭って破壊される。

基本的に非戦闘用車両と考えた方が良い。 - 戦車(自動車+軍事技術3→戦車の開発)

- 戦闘用車両。分厚い防御で中型以下のバイターと小型スピッターにはほぼ無敵。

6×8の装備グリッドも搭載しており、携帯レーザーモジュールやエネルギーシールドを搭載可能。

攻撃手段は機銃・戦車砲・火炎放射器がついている。

戦車砲は長い射程で貫通性の攻撃ができるので強力。

機銃と火炎放射器は、敵にまとわり付かれたときの駆除に使えるなど、大抵の戦闘はこなせる。

ただ、それ以上に強力なのが、高い耐久力を活かした体当たり。

十分な速度があれば大型すらものともせず巣もワームもひき殺す。

反動で多少ダメージを受けるが、全損しなければリペアパックで修理できる。

そのため、体当たりを主力武器にした方が楽で安価。

まとわりつく敵は火炎放射器で燃やすか毒素カプセルを投げよう。

唯一苦手なのはベヒーモスバイター。体当たりを止められることもあるほど大きな反動ダメージを受けてしまう。 - 列車(エンジン+物流学2→鉄道の開発)

- 非戦闘用でレールの上しか走れない。

防御力は高いので、巣の近くに強行接近して手榴弾を投げるなどの使い方ができないことはない。

長距離砲車両については、こちらを参照。 - スパイダートロン(ロケット制御+軍事技術4+その他諸々→スパイダートロン)

- 終盤以降に解禁できる便利なクモ型戦車。とにかく強くて便利。

ロケットによる自動迎撃機能もあるがほぼおまけ。自動操縦やアーマーグリッドが非常に便利。

障害物≒敵も森林も崖もほぼ無視して移動できるため、当然戦闘面でも重宝する。

鎧

プレイヤーの防具。ダメージを軽減する他モジュラーアーマー以降はアーマーモジュールがつけられる

- 軽装鎧(初期・アーマー製作技術)

- 無いよりはマシだが次段階の研究が速く作る必要もない

- 重鎧(アーマー+鋼鉄加工→アーマー製作技術2)

- 物理防御6/30%で小型バイターのダメージがほぼ効かず、軽く作れるので優秀な部類。

とりあえず作れるようになったら一着作っておいて損はない。 - モジュラーアーマー(アーマー2+生産速度モジュール→モジュラーアーマー)

- グリッド5x5にアーマーモジュールを搭載できるが、電力管理が面倒であまり便利ではない。

防御面も重鎧から炎抵抗が上がっただけで大差無い。

インベントリ容量増加や暗視モジュールなど、非戦闘用での活用が中心になる。 - パワーアーマー(モジュラーアーマー+電気エンジン→パワーアーマー)

- グリッド7x7。サイズに余裕ができたので、ある程度の戦闘補助ができるようになる。

特に、エネルギーシールドを無理なく載せられるのは大きい。

油断は禁物だが、鎧自体の防御力も向上しておりかなり余裕がある

後ほど核融合炉がアンロックされれば電力管理も楽になる。 - パワーアーマーMK2(パワーアーマー+軍事技術4+エネルギー効率モジュール2+生産速度モジュール2パワーアーマー2)

- グリッド10x10。鎧自体の防御力も優秀だが、それ以上にグリッドの大きさが魅力的。

核融合炉を2個以上載せられるので電力の心配がなく、エネルギーシールドを重ね張りすれば戦闘は敵なし。

強化外骨格を重ね張りすれば快適移動で広い工場の巡回も楽々に、その他なんでもつけられて強さいっぱい夢いっぱいである。

ただこのアーマーの研究と素材の用意に多くの時間と労力が必要なので、作り始めるのはちゃんと生産基盤が出来てからにしたい。

アーマーモジュール

モジュラーアーマー・パワーアーマー・パワーアーマーMK2に付けてプレイヤーに特殊機能を付与する。

戦車とスパイダートロンにも装着できる。

(必要研究は全て、モジュラーアーマーを前提研究とする、モジュールごとの研究なので割愛)

- ソーラーパネル

- サイズ1×1。核融合炉(750 kW)に比べると発電力は低く(1個 30 kW,16個 480 kW)、日中にしか発電できない。

主にバッテリーと多数のパネルを組み合わせて使う。

非戦闘用には十分だが、戦闘用には力不足。

どうしても使いたい場合、パネル多めに装備して充電→パネルの一部を他モジュールへ変更することで最低限活用できる。 - 携帯原子炉

- サイズ4×4。常時高い電力を供給するパワーアーマーの基本装備。アーマーMK2なら2~3個積みたい

- バッテリー・〃MK2

- サイズ1×2。ソーラーパネルを使うときには重宝するが、核融合炉が使えるようになってからは空きスロットの穴埋めに使う程度。

パワーアーマー以降の有効な使い道は、レーザー防御モジュールの弾倉用。

特に、高頻度で戦闘しないのなら核融合炉2個の代わりに核融合炉1とバッテリーMK2 4~6個とすれば、発電設備を圧縮できる。 - エネルギーシールド・〃MK2

- サイズ2×2。耐久値を追加する。戦闘時の最重要装備の1つ。非戦闘時でも事故死予防にいくつか付けておくと安心できる。

- 強化外骨格

- サイズ2×4。移動速度を向上させる。ワームの酸攻撃が回避しやすくなることもあり、かなり戦いやすくなる。当然だが非戦闘時も重宝する。 見た目に反して、戦車にも装備できる。

- 携帯ロボットステーション・〃2

- サイズ2×2。戦闘では損傷した車両やタレットなどを自動修理できる。更に車両以外の設備が破壊されれば手持ちから再設置もする。

- レーザー防御

- サイズ2×2。「携帯型レーザータレット」。しかしレーザータレットに比べ射程・威力ともに劣る。

Ver.2.0でダメージ1/3という大幅弱体化を受けた結果、自分に群がるバイターの露払いより高度な役目をこなすのは難しくなってしまった。 - 暗視

- サイズ2×2。夜間に細かい戦闘をする際は必須。無くても昼間戦闘すれば問題ない。

- 放電防御

- サイズ2×2。攻撃に資源を消費しないが攻撃方法としては弱い。敵をスタンさせるので、セーブファイルのリロードを嫌うなら敗色濃厚な時の逃亡用に使える。

番外

- 地雷(軍事技術2+火薬製造技術→地雷)

- いわゆる地雷。まさしく地雷。爆発に巻き込まれると自分もダメージを受けるので注意。

中型バイターと大型スピッターまでなら1発、大型バイターでも2発で倒せる。

防衛用兵器として、最初の敷き詰めこそいくらか数が要るものの、補充は非常に容易で製造も安価なのが大きなメリット。 建設ロボットと一緒に運用しよう。

また敵の巣の拡張を防ぐのにも便利で、電力もないような遠隔地であっても、敵の拡張部隊に超えてほしくないラインを簡単に設定できる。

当然巣への攻撃には向いていないので、おとなしく他の武器を持っていこう。 - 生魚

- 武器ではないが唯一の回復アイテム。湖を泳いでいるのを捕獲できる。建造ロボットがいるなら解体プランナーで楽々大漁。

自然回復の開始はかなり遅いが、生魚を用意していればすぐ回復が可能

即死しないよう気を付けて立ち回れれば敵が回復する暇を与えずに攻撃を続行できる。

(ちなみv1.0からロケットにスペースサイエンスパックを載せて打ち上げるとその数だけ(最大1スタック100個まで)生魚を入手できる) - 埋立地

- 水場を1マス残して埋め立てることで、プレイヤーは跨いで通れるが敵は通れない地形を作ることができる。

巨大な湖を見つけ、外周1マスの水場を残して全て埋め立てれば、内側は聖域となる。 - 近接攻撃

- 実は工場長の採掘用斧で近接攻撃が可能。

低威力な上至近距離まで近づかないと当たらないので全く役に立たない。弾切れ時の最後の抵抗をするよりも逃げ帰った方が良い。

SA環境武器・装備雑評

追加装備の他、品質の概念が追加される。

バニラでも使用可能な一部の装備や設備が特定の惑星開拓後に使用可能となっている。

具体的には下記アイテムが該当する。

- 長距離砲

- ヴルカヌスの惑星開拓が必要

- スパイダートロン

- グレバの惑星開拓が必要

- 携帯ロボットステーションMK2・エネルギーシールドMK2

- フルゴラの惑星開拓が必要

装備型武器

全ての装備武器は高品質化で射程が上昇する。

弾薬は高品質化で威力が上昇する。

- テスラガン

- 着弾時に周辺の敵に電撃が連鎖する。

解放にはフルゴラの惑星開拓が必要。運用するにしてもフルゴラからの弾薬の持ち出し必須。

弾薬1スタック程度あればグレバに到着直後の卵を集める際、巣への襲撃が多少楽になる。

敵を鈍足化する効果があり、火炎放射器と交互に使用すると非常に強力 - レールガン

- 手持ち武器最高の単発火力に加え、即着弾、進路上の全てにダメージを与える兵器。

ほぼ全ての敵をワンパンで倒す超絶火力。

弾薬コストは素材の種類こそ軽いが、そこそこの量を要求される。

防衛用や対バイター用では以下の欠点が目立ち、あまり向いていない。

・工場周辺で使用すると設備ごと貫く。

・連射が遅く、敵に囲まれた場合の殲滅力は低い。

・1スタックで10発しか撃てないので、多用すると弾切れを起こしやすい。

巣やワームを遠方から撃ち抜きたい場合には活用できる。

また、解放にはアクィロの惑星開拓が必要。開放時期がかなり後な点には注意。

タレット

全てのタレット類は高品質化で射程が上昇する。

- ロケットタレット

- ロケット弾を消費する長射程型タレット。

火炎放射器タレットの様に近距離の攻撃が不可能。火炎放射器とは違い全方位に攻撃は可能。

射程が非常に長く火力も高い。ただし炸裂ロケット弾は防壁を含む味方施設にもダメージを与えてしまう上、

火炎放射タレットのような方向制限もないため、敵が防衛ラインに接近してしまうと自爆の危険が非常に高い。

通常のロケット弾のみを使用させるのが無難だろう。

ガンタレットと違い1発に付きロケット弾1発なので弾薬コストは非常に高く、バイター向きとは言い難い。

基本的には、ガンタレットやレーザータレットとの相性が悪いペンタポッドや、宇宙での大型アステロイドに対して適している。

バイター相手に使う場合、ベヒーモス級だけ狙うように設定するなどして弾薬消費量を抑えたいところ。

レジェンド品質化するとベヒーモスワームより長い射程を得られる。弾に必要な爆薬の素材の石炭を炭素から石炭合成で得れば無限資源で防衛線をベヒーモスワームから守れる。

解放にはグレバの惑星開拓が必要。 - テスラタレット

- 着弾時に10体まで周辺の敵に電撃が連鎖する。

高品質化で射程の他、電撃連鎖の分岐確率が上昇する。

手持ち武器とは違い、弾薬の代わりに電力を消費する。使い勝手的には超強力なレーザータレットだが、待機電力、発射電力ともにそちらとは比べ物にならないくらい大きい。

敵を鈍足化する効果があり、防壁が有効でない場合の足止めにもなる。

解放にはフルゴラの惑星開拓が必要。 - レールガンタレット

- 手持ちレールガン同様単発火力は最大。当然バイター達には過剰な威力。

弾丸は貫通するものの連射力は低い上に自軍の防壁すらぶち抜いてしまう。

基本的にバイター等からの防衛用に使うものではなく、恒星系の端に向かう際の対アステロイド用に用いられる。

解放にはアクィロの惑星開拓が必要。

鎧

- メックアーマー

- グリッド10×12。パワーアーマーMK2以上の防御力、グリッドサイズに加え、ジェットパックによる浮遊で水場や設備の上等の通常では侵入不可能なエリアにも移動可能。

スパイダートロン以上の快適性を確保可能。列車にも激突せず浮遊してやり過ごす。

単純に移動が快適になる他、レーザー防御モジュールやエネルギーシールドを大量に積み込めるため、バイターやペンタポッド相手ではまず負けなくなる。

解放にはフルゴラの惑星開拓が必要。

- メックアーマー (高品質)

- SA環境では品質の概念が追加されるが、高品質品のメックアーマーはグリッドサイズが増加する。最高品質 (レジェンド) ではグリッドサイズが驚異の15×17となる。

アーマーモジュールにも品質があり、シールドの回復速度やレーザーの射程が上昇する。

フルスペックのメックアーマーならバイターの巣に雑に突貫して蹂躙する事が可能となる。

とはいえ、高品質のメックアーマー、アーマーモジュールを用意するのはかなり大変であり、特にレジェンド狙いはやりこみプレイの範疇になる。

アーマーモジュール

- 携帯核融合炉

- サイズ4×4。非SA環境では750kWが限度の携帯原子炉から、より強力な携帯核融合炉(2.5MW)に強化が可能。

高品質化で発電量が増加。

そのままでも十分強力だが、最高品質ともなれば単体でかなりの無茶が可能となる。

解放にはアクィロの惑星開拓が必要。各惑星の素材も必要な為、安定した惑星間輸送も要求される。

- バッテリーMK3

- サイズ1×2。純粋なバッテリーMK2の強化版。

高品質化で蓄電容量が増加。

使用感もMK2の時と同等。

解放にはフルゴラの惑星開拓が必要。

バニラのアーマーモジュール

SA環境になると品質の概念が追加されるため、高品質化でどのように強化されるのかを記載。

- 携帯ロボットステーションMK2

- SA環境ではフルゴラの惑星開拓が必要となる。

高品質化で同時に取り扱えるロボットの数、充電数が増加する。

瞬間的な電力消費も増加するため、発電力や蓄電関係の強化、増設を推奨。

- エネルギーシールドMK2

- SA環境ではフルゴラの惑星開拓が必要となる。

高品質化で回復速度と消費電力が増加する。

- レーザー防御モジュール・放電防御モジュール

- 高品質化で射程が増加する。

- 強化外骨格モジュール

- 高品質化で移動速度上昇量が更に増加する。

他バニラの軍需品

- 戦車

- ver.2.0.7以降、モジュールの装備やマップからの遠隔操縦ができるようになった。

他の惑星の攻略中に遠隔でバイターの襲撃に対処したり携帯ロボットステーションでの設備のメンテが可能。

ただしレーダー機能はないのでレーダーで映る範囲でしかロクに活動できない。

うっかり設備を轢かないように注意。

高品質化で武装射程、インベントリ容量、グリッドサイズが上昇する。

最高品質(レジェンド)で11×13となる。

とはいえ、実用上の使い道があるのはレアまで。

エピック以上を作れる頃にはスパイダートロンが作成可能になるので、コレクション目的でもない限り作る必要性は無い。

なお、強化外骨格モジュールで最高速度が上昇するが、加速力や静止力は上昇しないので積み過ぎると走り出したら止まらない暴れ馬の様になる。

- 長距離砲

- ヴルカヌスの惑星開拓が必要。高品質化で射程が上昇する。

SA環境では弾薬にタングステンを要求する。その為ナウヴィス等で常用したい場合は惑星間輸送が必須となる。

タングステン自体が研究や生産設備に要求される為、消耗品である長距離砲砲弾に加工するのにはコストがやや重いか。

やりこみプレイ時は高品質のメックアーマーでバイター共を蹴散らせる為、活躍する機会はかなり少ない。

- スパイダートロン

- グレバの惑星開拓が必要。

SA環境では作成にグレバの特産品の他、ナウヴィス特産品の携帯原子炉と生魚が要求される。

その為量産する場合はグレバかナウヴィスに素材を輸送する必要がある。

遠隔操縦や携帯ロボットステーションが搭載可能な為、戦闘用よりかは代理工場長としての活躍が見込める。

- スパイダートロン(高品質)

- 高品質化でロケットランチャー射程、インベントリ容量、グリッドサイズが上昇する。

最高品質(レジェンド)で15×11となる。

高品質品を作成できる時点でスパイダートロンが大量量産可能な状況である為、戦闘用に使うには趣味の領域となる。

余談だがレジェンド品質の強化外骨格モジュールをガン積みすると大変キモい移動速度になる。

番外

- 耐久力(研究)

- グレバの惑星開拓が必要。

プレイヤーの基礎HPが上昇する。無限研究可。

基本的にエネルギーシールドモジュールでHPを増設しているため、影響力はやや低い。

無茶な戦闘でエネルギーシールドが枯渇、電力も尽きた際にギリギリ生き延びられるかもしれない。

- ユマコ、ゼリーナット、バイオ融剤

- グレバの特産品。消費アイテムとしても使用可能。

ユマコはHP回復&HP持続回復、ゼリーナットは移動速度上昇、バイオ融剤はユマコ、ゼリーナットの複合効果。

高品質化で効果時間が増加。ユマコとバイオ融剤は高品質化でHP回復量が増加。

基本的に効果時間が短い上、変質で腐るので戦闘用に常備するのには向かない。

- 魚

- バニラでも採取、使用可能。

高品質化でHP回復量が増加する。

SA環境では栄養剤から量産が可能となっている。

変質の概念が追加されたため長時間の放置が出来なくなっている。

変質時間は約2時間となっており、通常品質であれば水場に返す事で常に新鮮に保つことが可能。

注意点として、アンコモン以上の品質の魚を水場に返すと品質情報が消えてしまい、コモン品質に戻ってしまう。

- 植林

- SA環境では木材から木の種が作成可能。

大量に植樹すればちょっとした防壁になる他、工場から出る汚染を吸収してバイターからの襲撃対策にもなる。

天然の木と同様、激しい汚染によって枯れてしまい汚染吸収力が低下する。

また、一部の土壌には植える事が不可能。(埋め立て地や砂地等)

もちろん火炎放射タレットを主力とした防衛設備との相性は悪い。

木の種の解放はグレバの惑星開拓が必要。

プレイヤー

参考までに。

バージョン情報

ver0.15 変更点

- エイリアンアーティファクトの撤廃(ゲームクリアにバイターが不要に)

- マップジェネレーターのプリセットを追加

汚染・進化・敵拠点の拡大などの詳細設定が可能に - バイター/スピッターの巣に炎耐性が追加、物理耐性も上昇

- バイター/スピッター/ワームの能力が調整

- バイター:小型攻撃力・中型大型防御力の向上

ベヒーモスバイターは基本体力が低下・防御が下方調整、攻撃力低下 - スピッター:爆発耐性が下方修正・ベヒーモスの体力が低下

- ワーム:中~小型の攻撃力向上、中型の射程が24、小型の射程が20に

中型・大型は体力の向上・物理耐性の向上・炎耐性が追加。大型攻撃力低下

- バイター:小型攻撃力・中型大型防御力の向上

- ベヒーモスバイターの体力と耐性を減少。

- プレイヤーの体力が100→250に