このゲームに登場する建造物は、ほとんどが電力を消費する。

安定的な電力供給がプロジェクトの成否に関わるので、賢い生産を心がけよう。

電力の基本

電力供給の流れ

電力は基本的に、以下のような流れで供給されていく。

発電施設だけを設置した場合は、余程近くにある施設までしか供給を行えないため基本的に送電施設で遠隔地まで電力を届ける必要がある。

また、このうち蓄電施設は必須ではないが、安定した電力供給を行うためにはあると望ましい。

Satisfaction (電力供給率)

Tesla tower (テスラタワー) などをクリックすると、その Power grid (電力網) における Satisfaction (電力供給率) を見ることができる。電力供給率の値は、常に100%となることが望ましい。これが低下すると、その分だけ施設の稼働速度が低下して生産に支障をきたす。

この電力不足は発電用資材 (燃料や Solar Sail (ソーラーセイル)) の生産力低下も招くので、これが原因で発電量が更に下がるというループに入ることがある。そうなると一気に全体が止まってしまうので、電力には余裕を持っておこう。

また、電力供給率が10%を下回るとOFFの表示になり、その電力網に接続されている施設が完全に停止する。ただし、物流ステーションへの充電はOFF状態でも普通に行われる。

円グラフの意味

| 生 産 | Generation (生産) | 発電施設で生産している電力の合計 |

|---|---|---|

| Discharge (放電) | 蓄電施設や Energy exchanger (エネルギー交換器) から放電中の電力の合計 | |

| 消 費 | Consumption (消費) | 様々な施設で消費している電力の合計 |

| Charge (充電) | 蓄電施設や Energy exchanger (エネルギー交換器) への充電に使用している電力の合計 |

基本的に充電と放電が同じ電力網で同時に行われることはない (当然だが、電力余剰と電力不足が同時に発生することはないため)。

これには例外があり、 Energy exchanger (エネルギー交換器) の放電は優先度が高い (後述) ため、これによる余剰電力が発生した場合は Accumlator (蓄電器) に充電する。その場合はグラフにも充電と放電が同時に表示されるだろう。

電力供給の優先度

電力供給を行う施設には稼働する優先度がある。優先度が高い施設のみで需要を満たせる場合は、優先度が低い施設は稼働しない。

| 優先度 | 種類 | 施設 |

|---|---|---|

| 1 | エネルギー交換器の放電 | |

| 2 | 通常の発電 | |

| 3 | 蓄電器の放電 |

上の表を見れば分かる通り、放電モードのエネルギー交換器が設置されている場合は、この放電が最優先で実施される。

エネルギー交換器が無い場合や交換器だけでは全電力を賄えない場合、通常の発電機から電力が供給される。発電機同士に優先度の差は無いため、電力負荷は単純に按分される。例えば、発電施設が風力タービン8基 (2.4 MW) と火力発電所10基 (21.6 MW) で、電力需要が 12.0 MW の場合、風力タービンから 1.2 MW・火力発電所から 10.8 MW が供給される。その際、火力発電所の燃料消費は 10.8 MW 相当量になる。

通常の発電でも電力需要が満たせない場合、蓄電器の放電が実施される。それでも需要を満たせない場合は電力供給率100%を切り、各施設の処理能力が低下する。

電力消費の優先度

電力を消費する施設には優先度は存在しない。電力が不足している場合、電力網の電力供給率に応じて全施設の稼働速度が低下する。

なお、Logistics distributor (物流配送器) や Logistics Station (物流ステーション) は最大充電速度を設定で変えられるので、電力網への負荷をある程度手動調整できる。

充電の優先度

蓄電に関わる施設の充電には電力分配の優先度が存在する。優先度が高い施設のみで電力を使い切る場合、優先度が低い施設には充電しない。

ただし、Logistics distributor (物流配送器) や Logistics Station (物流ステーション) の充電、および Planetary Shield Generator (惑星シールドジェネレーター) の支柱機能側への充電は、電力システム上は消費として扱われる。

なお、充電は電力供給率の計算に算入しない。

関連アイテム

発電施設

| 名称 | 消費燃料タイプ | 標準出力 | 発電 効率 | 出力変動条件 | |

| Wind turbine 風力タービン | 燃料消費なし | 300 kW | - | 惑星のWind energy ratioに依存する。 | |

| Thermal power station 火力発電所 | Chemical 化学 | 2.16 MW | 80% | - | |

| Geothermal power station 地熱発電所 | 燃料消費なし | 4.80 MW | - | 周囲の溶岩量に依存する。 | |

| Solar panel ソーラーパネル | 燃料消費なし | 360 kW | - | 惑星のSolar energy ratioと日光の当たり方に依存する。 | |

| Mini fusion power station ミニ核融合発電所 | Nuclear energy 核エネルギー | 15.0 MW | 100% | - | |

| Artificial star 人工恒星 | Mass energy 質量エネルギー | 72.0 MW | 100% | 燃料の種類に依存する。 |

燃料を消費して、あるいは自然エネルギーを活用して発電を行う施設。人工恒星はCOSMOカテゴリではあるが、比較しやすくするためこのページに掲載する。

燃料について

燃料による発電施設の場合は、発電施設の種類に対して使える燃料のタイプが決まっている。また発電効率は、燃料が持つエネルギーをどのくらいの効率で電力量に変換できるかを表す。

現時点では火力発電所のみが発電効率100%を切っており、燃料が持つエネルギーのすべてを電気的なエネルギーに変換できない。

Wind turbine (風力タービン)

最初期から使える発電施設。燃料無しで昼夜を問わず常に一定の発電を行うので信頼性が高い。若干の接続距離と配電範囲を備えていて、最序盤は送電施設としての役割も兼ねる*1。

一方、風力タービン同士は10.4 m(大半の場所では9グリット)以上離して設置する必要があるため、これだけを使用して大きな出力を得ようとする場合は広大な土地を必要とする。以下の方法で、ある程度は土地を節約できる。

- Steel smelting (製鋼) を研究すると、風力タービンを水上に設置できるようになる。これを利用する。

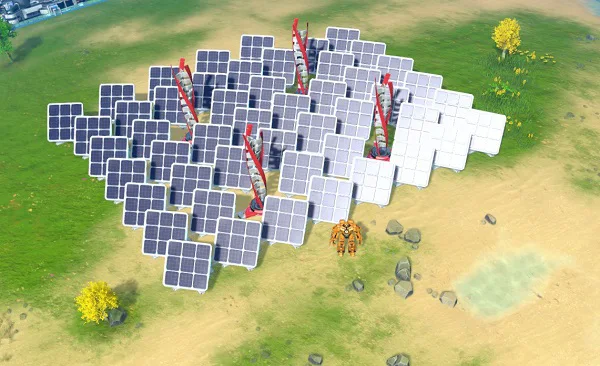

- 下記画像のように、Solar collection (太陽光捕捉) でアンロックされるソーラーパネルを風力タービンの間に敷き詰める。

また、惑星のタイプによって風の強さが異なり、Wind energy ratio (風力発電効率) が異なる。この値は風力タービンの出力への補正倍率であり、例えば70%の惑星だと出力が 300 kW × 70% = 210 kW となる。特に、これが0%となっている (大気が無い) 惑星では全く発電しない。

出力が低いとはいえ、 Mining machine (採掘機) のような基本的な機械を動かすには数基で十分な電力を賄える。そのため、小規模な電力消費地に確実な電力供給を行いたい場合に有用である。例えば、未開の惑星を鉱石採掘場として鉱石の輸出のみを行ったり*2、安定稼働が特に重要な地域を既存の電力網から隔離したりする時に風力タービンを活用できる。そのため、意外にも終盤まで活躍機会がある。

Thermal power station (火力発電所)

Thermal power (火力発電) の研究をすることでアンロックされる。Fuel type (燃料の種類) が Chemical (化学) である燃料を用いて発電する。発電所の中では最も扱える燃料の種類が多い。燃料によって燃料1個あたりの発電量は変わるものの、電力は一定である。言い換えると、高エネルギーの燃料を使うと出力据え置きのまま燃料1個で発電できる時間が変わる。ただし、火力発電はエネルギー効率が80%なので、必要な燃料供給量を計算する際は注意が要る。

燃料の選択肢に乏しい序盤は採掘した Coal (石炭)・Crude oil (原油) や、それを製錬したものを用いることになる*3。

燃料の加工の手間が少なく手軽に発電能力を伸ばせるという点では取り回しが良く、序盤~中盤の主力となる。一方、出力の割にスペースを取るため、大規模な施設が増えるとこれだけでは追いつかなくなってくる。また、中盤に火力発電所を過剰に使用すると石炭や石油の枯渇を招き*4、ジリ貧になることもあるの使いすぎには注意。

少し変わった用途としては、複数の生産物を産出する施設のオーバーフロー対策として利用される。一例として、製油所は精製油と水素を産出するが、基本的にどちらかが需要に対して過剰になるため、長時間放置しているとラインが詰まってしまう。これを防止するために、余った産物を火力発電機で処分する対処法がある。

Solar panel (ソーラーパネル)

太陽光を当てることで発電する施設。日中の出力は惑星ごとに固定で変動要素が無い*5。日の出時には出力が徐々に上昇し、日没時には出力が徐々に減少する。恒星が水平線より僅かに下にある程度であれば、少量ながら発電を行う(詳細はTipsを参照)。完全な夜には発電しない。

日中の出力は恒星からの距離、恒星の明るさによって惑星ごとに決まっている Solar energy ratio (ソーラー発電効率) に依存する。そのため、風力タービンとソーラーパネルとの1機あたりの日間発電量の大小関係は惑星により異なる。一方、風力タービンと違って隣接して設置できるので、Wind energy ratio と Solar energy ratio がよほど極端な比率でなければ、面積あたりの発電量はソーラーパネルの方が勝る。また、ソーラーパネルを風力タービンの隣に置くことも可能なので、風力タービンと併用する手もある。

夜間の発電が行えないため、それを踏まえた立ち回りが要求される。主要なものは以下の通り。

- ソーラーパネルを点対称に配置する

- 北極と南極に同数配置、赤道を1周するように配置が代表的。N45°E60°とS45°W120°に同数配置などでも良い。こうしてしまえば、常に半数が昼になるので、出力が概ね安定する。送電距離が長くなることが欠点。

- Accumulator (蓄電器) を併用する

- 昼間に必要電力の2倍程度を発電して余剰電力を蓄電池に充電する。夜間は蓄電池を放電して電力需要を賄う。蓄電池の製造コストが高いことが欠点。

- ソーラーパネルを補助電源とする

- 主電源を火力発電所等とした上で補助的にソーラーパネルを設置する方法。火力発電所等を単独使用するよりは燃料消費を抑制できる。節減できるのは燃料消費のみで主発電所の数は節減できないため、ソーラーパネルの分だけ余計に土地を食うことが欠点。

- 夜間の電力不足を許容する

- 他の工程がボトルネックになっている場合、夜間停止しても問題にならない。風力タービンと併用して夜間低速稼働とする折衷案もある。ボトルネック工程と他工程の電源系統を分離する必要があるため、送電系統の管理が煩雑になることが欠点。

いずれにしても出力が小さめなので、電力需要が増えてくると数を揃える必要がある。つまり、設置面積や製造コストが嵩む。中盤以降は燃料不要である点を活かし、採掘専門の惑星などの低出力で充分な用途が中心になる。

Geothermal power station (地熱発電所)

溶岩の上またはダークフォグの惑星基地を破壊した跡地に建設できる施設。風力タービンと同様、資源を使わず常に一定の出力で発電する。以下、溶岩と惑星基地跡地とで分けて解説する。

溶岩の上に建設する場合

溶岩の上に建設する場合、周囲の溶岩の量に応じて出力が変動する。最大で120~130%程度(6 MW 前後)の出力となる。こちらも風力タービンと同様密集配置はできず、最低 12 m (場所によるが10グリッド前後) は離す必要がある。

溶岩が存在する惑星は現在1種類しかないものの、早期に実用的な出力の無限エネルギーを得られるのは大きな利点である。初期星系に出現すると中盤の開発が楽になるほか、他星系進出の際も拠点を築きやすくなる。一方で終盤になると、地熱発電所で必要電力を賄うには数十基が必要になる。しかし、ブループリントとの相性が悪いので多数の地熱発電所を並べるとなると手間が著しい。電力を取るか手間を取るかは、状況とプレイヤーの好み次第である。

ちなみに、地熱発電所の周囲を埋め立てると、出力もキッチリ下がる (下限10%)。

惑星基地の跡地に建設する場合

ダークフォグの惑星基地を完全破壊した跡に生まれる穴 (Core Driller、地核掘削機) にも設置できる。発電効率が300%~600%、発電量で 14.4~28.8 MW と非常に高い。そのため、戦闘のコツを掴んでいれば、積極的に惑星基地を狩ることで序盤における電力パワースパイクを簡単に得られる。

なお、発電効率は、破壊された時のダークフォグの基地のレベルに依存する。1桁レベルの基地を破壊すると300%台だが、レベル20台の基地を破壊すると500%台にもなる。

Mini fusion power station (ミニ核融合発電所)

Deuteron fuel rod (重水素燃料棒) を入れることで発電する上級の発電施設。

重水素燃料棒は、水素・鉄・銅・チタン・石・原油・水と多種の資源が必要になる。更に、初期惑星にはチタン鉱脈がないので星間進出を果たさなくては運用できない。その結果、火力発電所や Solar sail (ソーラーセイル) と比べると重水素燃料棒の生産ラインは大幅に複雑になる。

一方、火力発電所比で水素1個あたりの出力が6.67倍・発電所1基あたりの出力が6.94倍と、大幅に出力が上昇する。その出力の高さから、X-ray cracking (X線クラッキング) で得た水素だけでもゲームクリアまでの電力を十分に賄える。ライン組みの複雑さが難点だがミニ核融合発電所を実用化できれば電力に余裕が出てくるので、電力不足に悩まされているなら早めに重水素燃料棒のライン確立に挑戦するのも良いだろう。

また、重水素燃料棒と核融合発電をまとめて持ち込めば未開の惑星でも星間物流ステーションを充電して当分自活できるぐらいの電力が得られる。快適な開拓が可能になるため、最初の星系を飛び出して次の星系に向かう際には最低限実用化しておきたい。

なお、火力発電所や人工恒星にも言えることだが、発電所同士をソーターで直接接続すると発電所間で燃料の受け渡しが実施される。うまく使うと発電所の増設が楽になる。ただし、火力発電所は燃料消費速度の都合でソーターの能力がネックになりやすいので、主にミニ核融合発電所と人工恒星向けの方法である。

Artificial star (人工恒星)

Antimatter fuel rod (反物質燃料棒) または Strange Annihilation Fuel Rod (ストレンジ物質対消滅燃料棒) を燃料とする最高位の発電施設。出力が燃料によって異なり、反物質燃料棒なら 72.0 MW、ストレンジ物質対消滅燃料棒なら 144 MW になる。

事実上最後のテクノロジーで解放されるだけあって極めて高性能で、核融合をもってしても逼迫する終盤の電力需要を支えていくのに十分な発電量を持つ。これの運用が回り出せば拡大を阻むものは環境的制約以外ほぼ無くなるだろう。

反物質燃料棒の生産にはダイソンスフィアが必要になる。この他に有限資源も用いるものの、微々たる量である*6。さらに、Ray receiver (γ線レシーバー) による直接発電と比べ、Graviton lens (重力子レンズ) も節約できる*7。また、反物質燃料棒の生産ラインを加味しても、γ線レシーバーによる直接受電より省スペース性に優れる。

更に上位の燃料たるストレンジ物質対消滅燃料棒は、製造に反物質燃料棒8本・Core Matter (コア物質) 1個・その他2種類アイテムが必要になる。燃料棒1本あたりのエネルギー量があまりに多い上、コア物質の入手にLv.24以上のダークフォグを狩る必要がある。そのため、この生産はエンドコンテンツの1つになる。それだけに性能は折り紙付きなので、星団全体でTWクラスになる巨大工場を作るなら積極的に活用しよう。

送電施設

| 名称 | 接続距離 | 配電範囲 | 消費電力*8 | 待機電力 | |

| Tesla tower テスラタワー | 22 m | 10 m | - | - | |

| Wireless power tower 無線送電塔 | 45 m | 6 m | 4.80 MW | 90.0 kW | |

| Satellite substation 衛星配電所 | 53 m | 26 m | - | 720 kW |

いわゆる電柱の類。離れた場所にある発電施設と電力消費施設を繋ぐ役割をする。

配電範囲は送電施設設置時に円で表示される範囲のことで、この範囲内の通常施設に対して電力が供給される*9。なお、無線給電のため電線は不要で、給電範囲に入った施設は電力網に自動接続される。

接続距離は、送電施設同士の接続距離のこと。通常は画面表示されないが、送電施設同士が接続距離内に入ると互いが点線で結ばれる。この接続距離は、接続施設同士の長い方に従う (加算されない)。例えばテスラタワーと無線送電塔を接続する場合は 45 m が上限になる。

なお、各送電施設が扱える電力に制限は無いため、1本のテスラタワーに何GWもの電力を流そうとも問題はない。

Tesla tower (テスラタワー)

最初期から使える基本的な送電施設。

無線送電塔と比べると接続距離は短いが、周囲への配電範囲はこちらのほうが広い。長距離の接続は無線送電塔、近距離の接続や施設への配電はテスラタワーと使い分けるのがいい。

小さいので建物と建物の隙間にねじ込めることも多く、使い勝手が良い。

Wireless power tower (無線送電塔)

接続距離が長く、特に海を隔てている場所など離れた施設同士を接続する場合に適する。その反面、給電範囲は狭いので直接の電力供給には適さない。テスラタワーと併用しよう。ただし、テスラタワーと違って待機電力があるので、序盤は多用を避けた方が良い。

また、近くのプレイヤーにエネルギーを補充する機能を併せ持つ。近距離に複数を建てると本数に比例して充電速度が高まる。その際、1基あたりの消費電力が 4.80 MWと高いので電力供給能力には注意が要る。無線送電塔を何本か持ち歩いてエネルギーが不足したらその場に設置して急速充電、終わったら回収といった使い方もできる。序盤は合成機に設置にとプレイヤーが積極的に動くほどエネルギーが不足するので、意外と便利である。

Satellite substation (衛星配電所)

給電範囲が最大の送電施設。その名の通り設置すると空高く舞い上がるが、地上の土台部分は残って3x3マスを占有する。テスラタワーを配置する隙間もないような区画があれば、これを全体がカバーできるように設置しよう。なお、Wireless power tower (無線送電塔) と異なり、イカロスへの充電機能は無い。

待機電力が 720 kW と比較的大きい。これが必要になってから必要数を建てるなら些細な問題だが、アンロック早々に乱用すると電力網を圧迫することがある。

蓄電施設

| 名称 | 最大入力 | 最大出力 | 容量 | |

| Accumulator 蓄電器 | 1.50 MW | 2.25 MW | 540 MJ |

蓄電施設を電力網に接続していると余剰電力発生時に自動で蓄電し、電力不足時に放電して不足分を補う施設。主として、比較的早い段階で Laser Turret (レーザータレット) や Plasma Turret (プラズマタレット) を運用する場合に利用する。

そのほかにも以下の用途がある。

- ソーラーパネルやγ線レシーバーの出力変動対策

- ダークフォグが無効または攻撃性が受動的以下の場合、パネルやレシーバーを対称配置する方が効率が良い。どうしても長距離送電を避けたい場合は選択肢になりうる。

- ダークフォグが有効かつ攻撃性が消極的以上の場合、パネルやレシーバーの対称配置は防衛ラインの肥大化を招く。そのため、完全な制圧ができていない惑星では有用な選択肢になる。

- イカロスの充電や物流ステーションの設定変更などに伴う一時的な電力負荷対策

- このゲームでは電力不足になっても基本的にブラックアウトはせず、施設稼働率低下に留まる。短時間の稼働率低下対策のために蓄電池を並べる価値は、ゼロではないが低い。

Accumulator (蓄電器)

基本的な蓄電池。1基あたり最大 1.50 MW での充電できるので、充分な余剰電力があれば満充電まで6分となる。最大出力は 2.25 MW なので、満充電であれば最大出力で4分間電力を供給できる。

当然ながら、余剰電力や電力需要が上記数値に満たない場合、充放電時間は長くなる。

Accumulator(full) (蓄電器 (満充電))

蓄電器をアイテムとしてCharge (充電) モードの Energy exchanger (エネルギー交換器) に入れるか、建造物としての蓄電器を満充電にした状態で解体すると、この状態のアイテムが得られる。

このまま再設置したり、Discharge (放電) モードの Energy exchanger (エネルギー交換器) に入れたりすることで、電力供給に利用できる。また、 Orbital Collector (軌道採集機) の作成材料でもある。

この他、Cキーで開ける Fuel chamber (燃焼室) に投入することで、自機の燃料補給に使用できる。この場合、未充電状態の蓄電器はインベントリに直接返却される。

このほか、以下の性質を持つ。

- 満充電以外の状態の蓄電器を解体した場合は未充電状態の蓄電器になるので、中途半端なエネルギーをアイテム化することはできない。

- ブループリント化した場合、蓄電器 (満充電) をコピーしても未充電の蓄電器が登録される。したがって、ブループリントで満充電の蓄電器を貼り付けることはできない。

関連施設

| 名称 | 最大入力 | 最大出力 | |

| Energy exchanger エネルギー交換器 | 54.0 MW | 54.0 MW | |

| Ray receiver γ線レシーバー | 6.00~15.0 MW | 48.0~120 MW |

建築の電力カテゴリにはないが、電力を取り扱う。解説は各ページへ。

新規

新規 編集

編集 添付

添付 一覧

一覧 最終更新

最終更新 差分

差分 バックアップ

バックアップ 凍結

凍結 複製

複製 名前変更

名前変更 ヘルプ

ヘルプ