理論術学

「術」と「アニマ」。サガフロンテイア2の世界に深く関わっているこのふたつの要素は、体系的・観念的という違いこそあれどちらもサンダイルに浸透し独自の文化形態を作り出している。歴史においても術とアニマの存在は切り離せないものであり、サガフロンテイア2を深く知るのと術とアニマを知るのはほぼ同意義である。

ここでは術文明の根底、アニマ論、ツール、さらにこれらを今の人類よりも効率的かつ実働的に扱っていたと思われる超古代文明についても解説していく。

- アニマというもの

- ストーリー中でもたびたび登場する「アニマ」という言葉。具体的にアニマが指しているのは「術現象を引き起こす不可視のエネルギー」であるが、人々の会話のなかでは生命や魂といった観念的な表現でも扱われている。

精霊信仰(アニミズム)

人類誕生の当初から自然界のあらゆる現象においては「霊」が宿ると人々の間では信じられていた。それは雨や雷、さまざまをなぎ倒す台風や干ばつを呼ぶ日照りといった天候だけでなく動植物の繁茂、拡大や山川などの土地や地形の状態、あるいは流星のような天文現象など、人の手の及ばないすべてにおいて霊が宿るとされ、「精霊(アニマ)」という名前で呼んでいた。

時代が進むとここにはさらに人や動植物の生死、各種の災害や理由や原因の判明しない事象すらも観念のなかに盛り込まれていき、精霊というものは人間には理解の及ばない不思議ながら強力なエネルギーを自在に操れる「意思を持った存在」として畏怖と信仰の対象にされ続けた。

現時点においても術の源泉となるエネルギーを「アニマ」と呼んでいるのはこの頃の畏怖が根底にあるからであり、ヴァイスラントにてクヴェルが見つかり術というものを実際に目の前にしても、術現象のほとんどに理論体系が構築され一般術として全世界の市民レベルで扱われるようになってからも、常に精霊(アニマ)は人々のなかでさほど意味を変えず伝わり続けてきた。

エネルギーとしてのアニマ

一方で術というものの定義としては自然界に備わるアニマを人間がコントロールして望みの形にすることを指しており、人の手が及ばないものをアニマと呼ぶのとは対照的に人が操作したり関与することで実際になんらかが発生するという点で違いがある。

ストーリー中では樹木に宿る樹のアニマからは樹術、鉱石に宿る石のアニマからは石術といったように抽出別の名前がついているが、これはシンボル術と呼ばれている理論であり人がイメージしやすく分類された名称に過ぎない。実際はそれぞれの物質に宿るアニマは明確な種別というものは持っておらず、自然界にある以上は術作用が働くこともない。人が明確な意思を持ってアニマをコントロールした時にはじめて術として認識され、さまざまな効果が発動するのである。

ただし例外として建造物そのものがアニマを放つメガリスや半永久的に術効果を発動し続けるクヴェルからの作用、あるいはアニマを摂取するのがその生体構造であるモンスターの使用する術的能力などがあるが、クヴェルは(現在の人類には不可知物質だが)人工物にほかならず、モンスターに関してはその生態的な本能でアニマを術現象として引き起こすことのできる生物だ。人間を除いた普通の動植物や自然物が自発的に術を使うことはない。

アニマというエネルギーはクヴェルを除き、ひとつの物質に永久かつ無尽蔵に宿っているわけではない。たとえば術を使用するためにアニマをほとんどすべて引き出された自然物は基本的には瓦解し、消滅あるいは決壊してしまう(その際に「チップ」と呼ばれる物質になる)。生命体の場合は肉体ではなく精神的な生命活動に特に関わっており、アニマを失った人間や動物は精神的な生命活動が停止し昏睡状態に陥ってしまう。肉体死ではないが、思考と行動が不可能といういわば植物状態となる。

基礎術論

術の仕組み

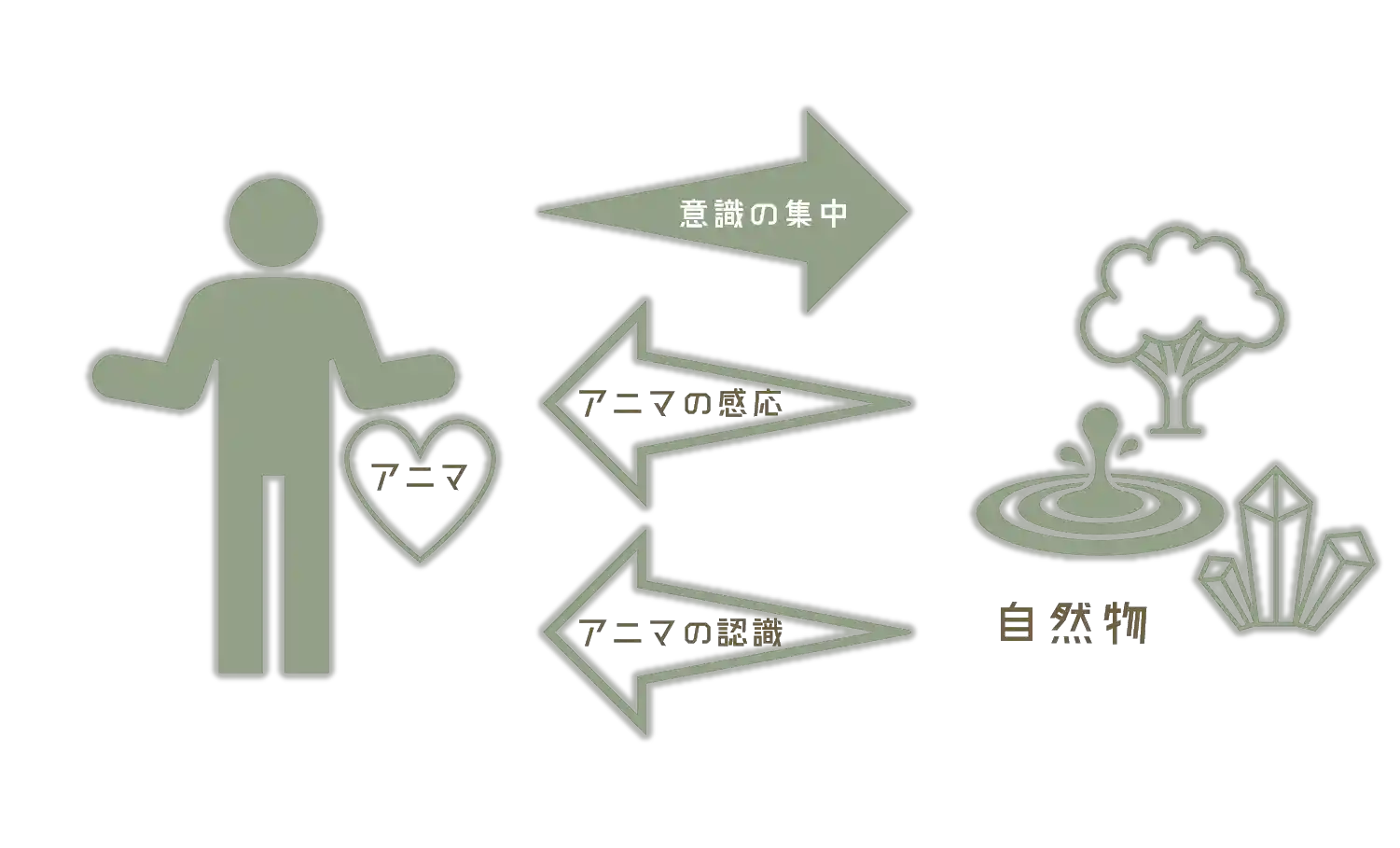

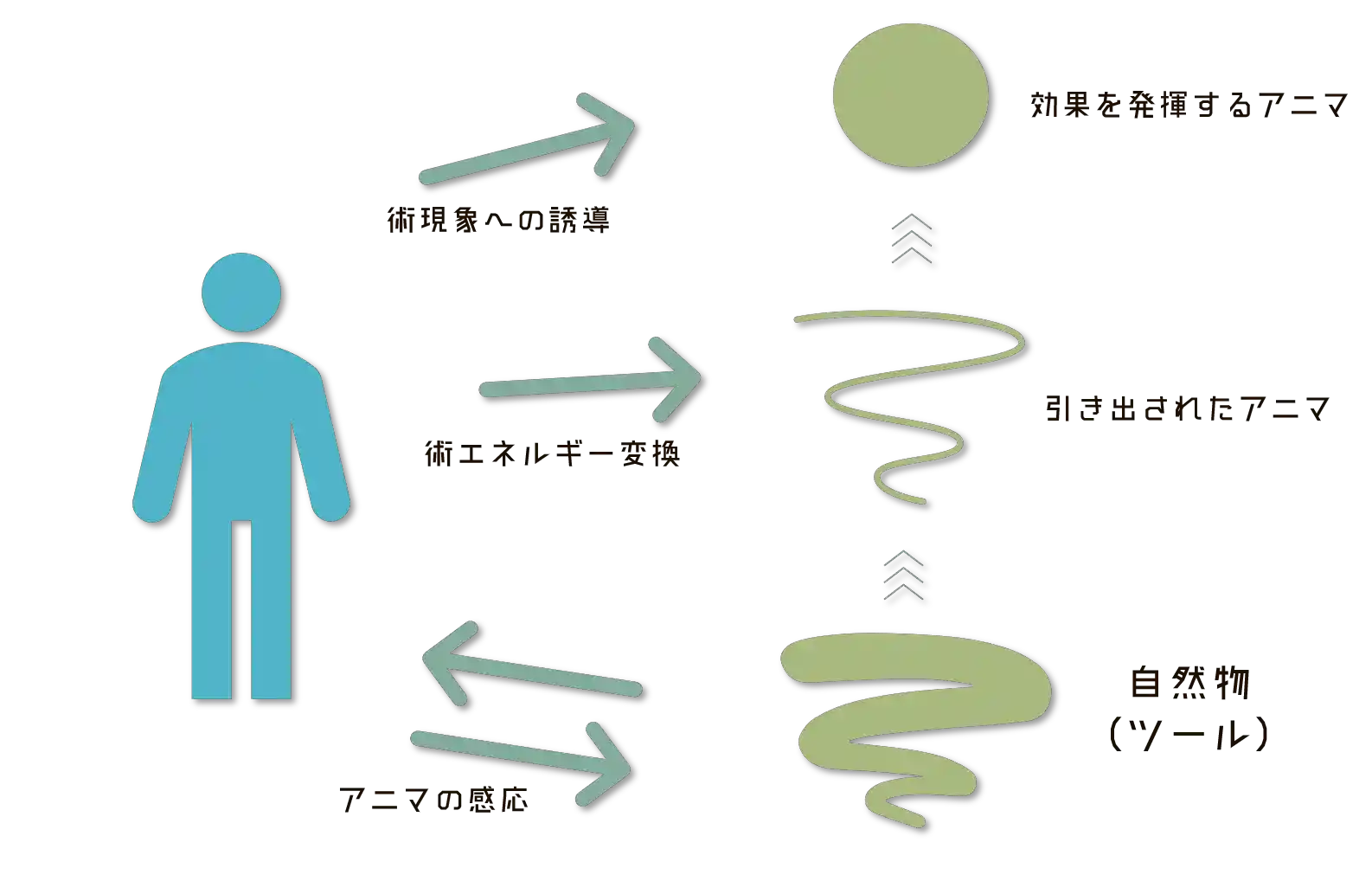

アニマの認識

自然界におけるあらゆる物質に宿るアニマに対して人が意識を集中させるとそこにあるアニマを認識できる。この認識という状態は「その人の持つアニマと対象となる物質のアニマが感応し合った」ことを意味しており、互いに満足なアニマを持っていない場合は成立しない。俗にこの過程は「アニマを込める」と言われており人のアニマが対象に入れられる、込められるかのような一般観念があるが、実際には人と物質のアニマが互いに感応している状態を指している。

術不能者などとされる一部の人は自分の持つアニマが少ないあるいは無であるため、対象となる物質とアニマが感応しにくいか出来ないため結果的に術が使用できないということになる。

自然物のなかにあるエネルギーを認識するため、まずはその物質に意識を集中させる。アニマ同士が感応したという状態を人が感知、知覚した時点ではじめて自然物のなかにあるアニマを見出すことが可能となる。

これは自然物だけでなく人間同士でも同じことが起き、相手の持つアニマと自分のアニマが感応することでその人物を認識するということも可能。

サガフロンテイア2の世界においては視覚や聴覚といった人間の肉体的感覚器官での認識よりもこうしたアニマを使った感応で相手を認識するという比率のほうが人々の間では高いといえる。

そのため、アニマを持たない人物などに対しては若干でも認識が遅れる、あるいは認識がほとんど出来ないということもままある。

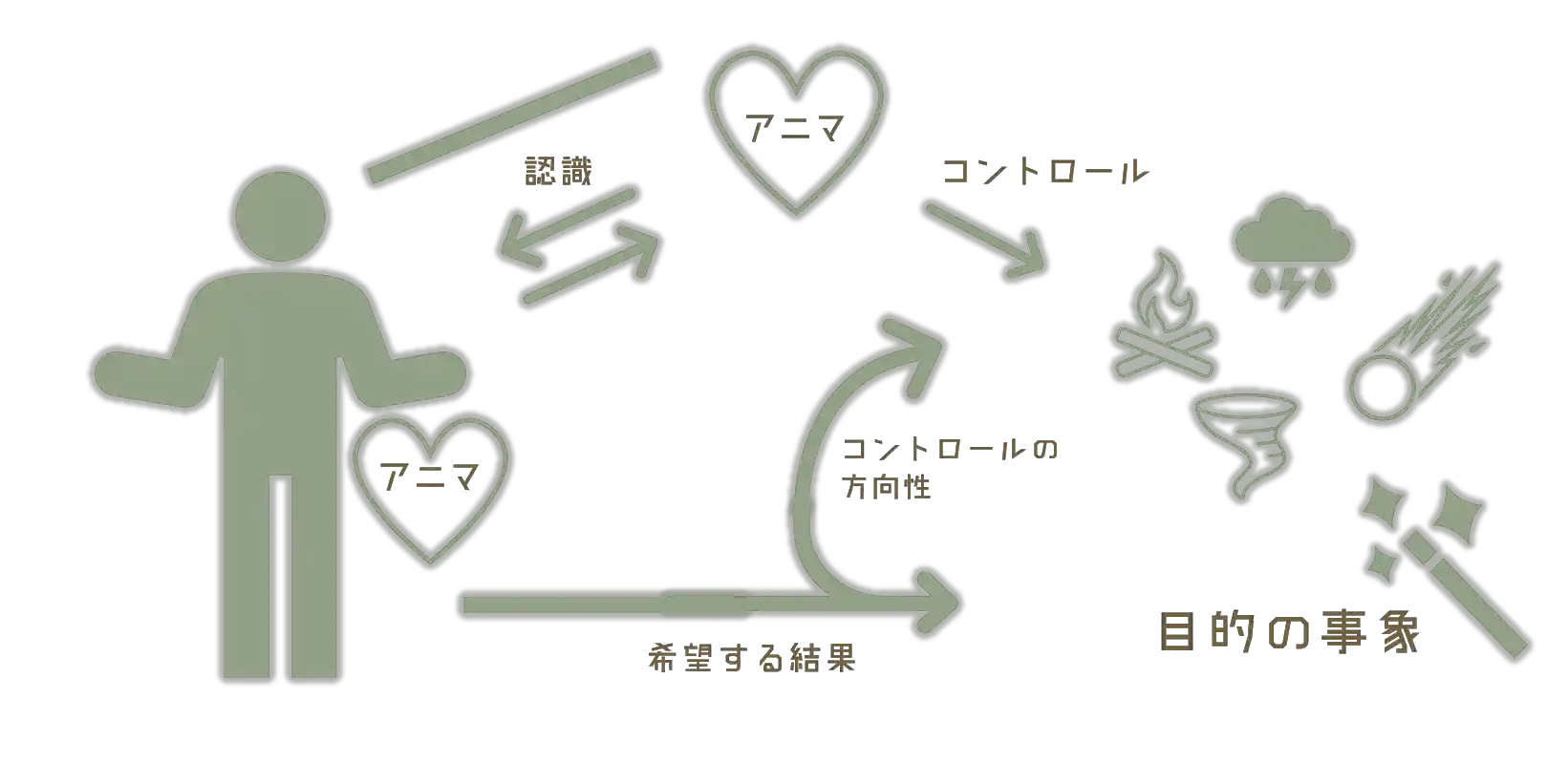

アニマのコントロール

アニマを術にするための次のステップで重要なのはアニマのコントロールとなる。これは動作を意識するというものではなく、アニマをひとつのエネルギーに見立てて対象物に意図する影響を与えるという意味のコントロールである。

具体的に言うと「切る」「燃やす」という現象をイメージし、対象物がそれらの現象を発動するように導線を作っていく作業である。分かりやすく言えば「こうなれ」と念ずる行為であり、念動力や超能力の類と似通っている。

自然物とアニマが感応し合っている状態から、イメージした現象が発生するようにコントロールしていく。

物質的な移動を含めたアニマというエネルギーがどこへ作用するかの方向性を決めて着地点を定めていくのがこのステップである。

すべてがうまく整えばそれは「術」として完成し、今現在の多くの人々が無意識のうちに行使しているアニマの利用法となっている。

具体的に言うと、暖炉に火をつけたい(イメージ)場合には炉内にある薪に対して「燃えろ」と念じる(コントロール)ことで発火して火のついた暖炉となる。このように人が念じて成す現象を総じて術と呼んでいる。

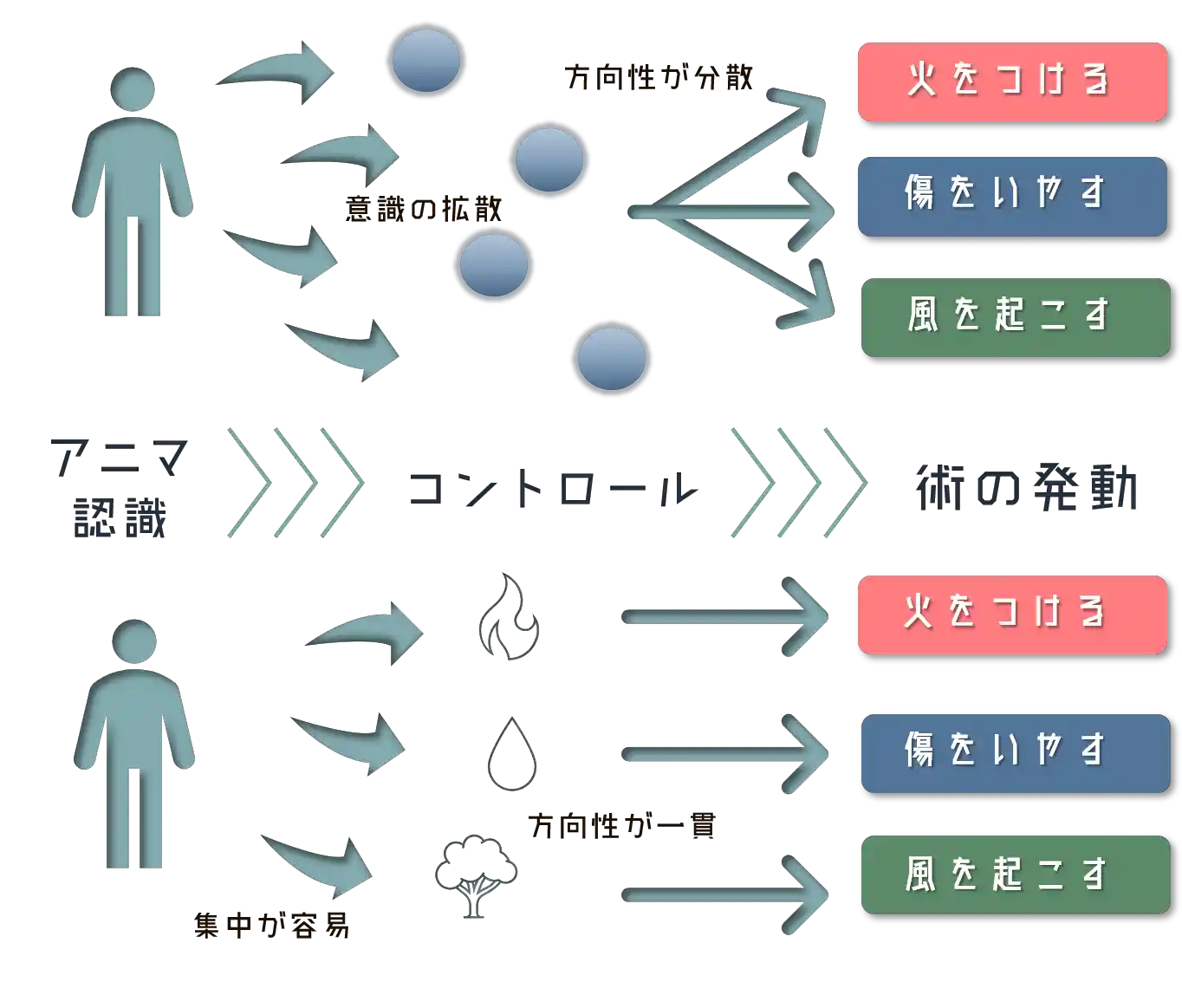

術現象への転換

コントロールが成功し対象物に望んだイメージ通りの現象が発動させられれば術として完成したといえる。一般的に術力の強弱というものは術者側のアニマの強さに比例するとされているが、実際はアニマを感知し感応する段階でよりスムーズかつ迅速に行えるか、あるいはコントロールの過程で効率よく無駄を省いて行えるかによって違いがある。

もちろん術者のアニマが弱いと感応するアニマも弱くなってしまうので結果的に術として完成したものが弱いということはありえる。裏を返せば術者自身のアニマがいかに強くても感応とコントロールのふたつに無駄や非効率があれば術とした時に期待通りの威力を発揮することができないこともある。

シンボル術

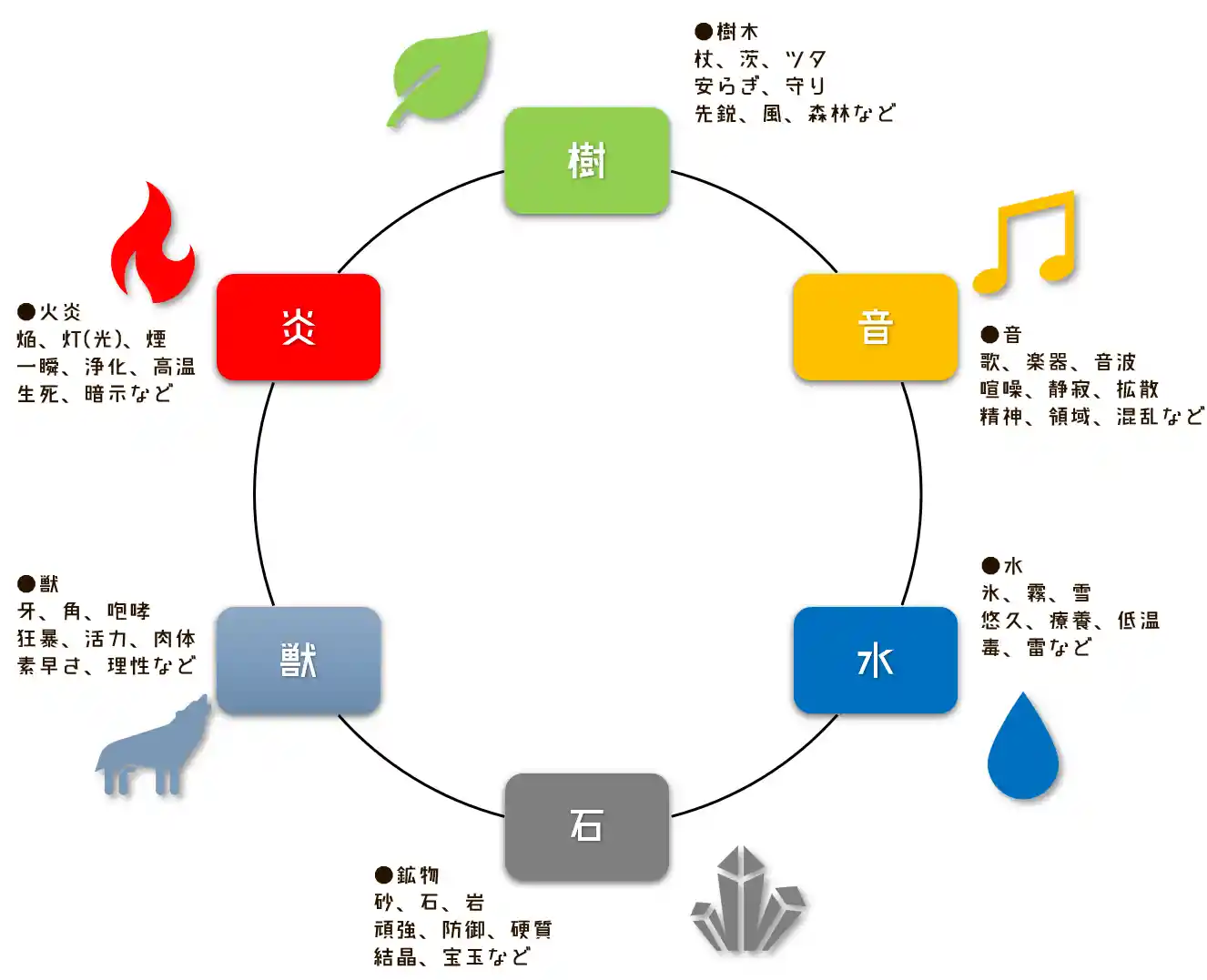

アニマの分類

樹、石、炎、水、音、獣という6種類の名前が人間がアニマを分割した際により理解と感応がしやすいように作られたシンボルである。自然物に宿るアニマをより理解しやすくすることで意識の集中を円滑にし、シンボルからのイメージによりアニマをコントロールしやすくするというのが狙いである。実際には前述のようにアニマというものは種類を持つものではなく、樹や炎、石のアニマはまったく同質である。しかしシンボルという区分けをそれぞれに割り振ることで抽象的だったものが明確になりイメージしやすくなる。

各自然物のアニマのシンボル化からの術使用は現在の術士たちにとってはほとんど無意識に等しく行使できるものであり、理論体系としても成立している。

シンボルイメージ

シンボル化することによる最大のメリットは、術を行使する際にアニマを認識するというよりもシンボルそのものからのイメージに頼れることにある。

たとえば、石ころを手にして術を使う場合は「石」というシンボルから得られる砂や岩、結晶といったイメージから続けて観念的なイメージ、硬さや防御、忍耐強さといったところまで進むことができる。そうした幾つものイメージのなかからより自分の使おうとする術に近いイメージを選び取りアニマをそこへとコントロールして導いていく。手にした自然物の印象をそのまま術に変えられるため、シンボル化をしない場合とした場合とでは遥かに効率が変わる。

イメージの固定化と拡張

シンボル術は発展の末にそれぞれのシンボルにある一定のイメージが付与された。これは掛け算の九九を暗記するのと同様であり、「樹」であれば木の葉や安らぎなどの術が使える、と暗記に近く覚えてしまうことである。ただしこれはあくまで基本的なイメージでしかなく、多くの人々がほぼ程度の差もなく扱えるものといえる。

より優れた術士はそうした基本的なイメージからさらに発展させて拡張し術に昇華していけるということになる。木の葉、から森林、焚き火、から光といったように、繋がりは人のイメージ力の数だけ無限にあると言っても良い。

シンボル術理論の基本は、アニマを自然物のシンボル(イメージ)に分類しそこから連想できるものをコントロールすることで術の使用をより簡略化し楽にしようというところにある。何のイメージも付与されてない状態では自然物にいきなりイメージを連想するのは人によっては難しい。アニマそのものを認識できてもコントロールのために方向性を作ったり、感応するという段階まですら到達できないこともある。それは、アニマというものが実際は分類されていない単独のエネルギーであるせいでもある。

しかし人の研究によりシンボル化され自然物それぞれにアニマの分類がなされたものが広まると術者は認識と集中が容易になり、コントロールの方向性も定まりやすくなる。さらにはコントロールをするということ自体も意識せず行えるようになり、シンボルイメージだけでも術を使用できる、あるいは発展し拡張して別の術を作っていこともできるようになる。

合成術

シンボルイメージの融合

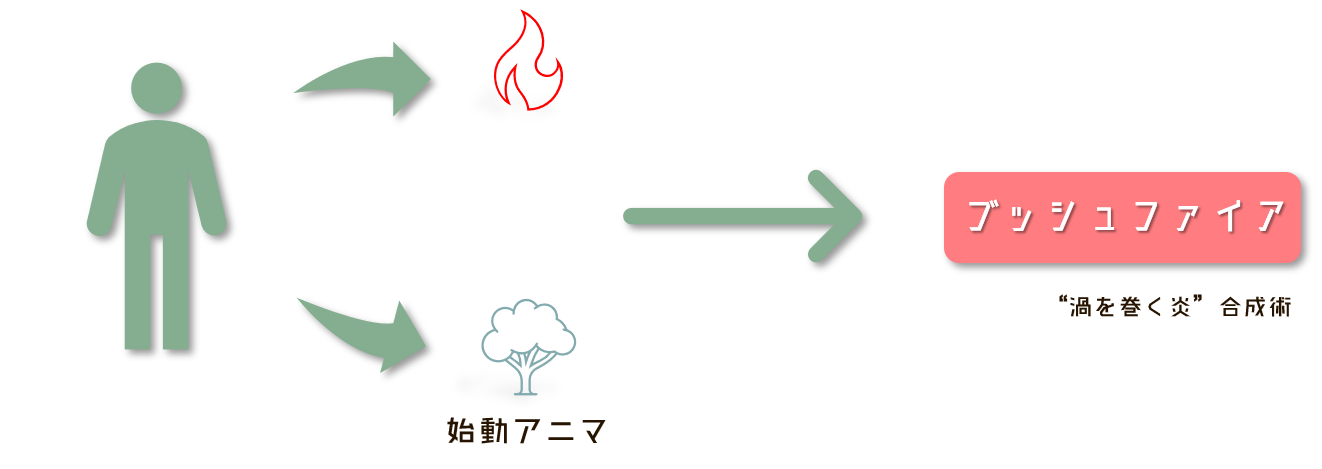

合成術は異なるシンボル同士を利用して完成する術の総称である。基本的には単一のシンボルから単一の術を引き出すというところまではシンボル術と変わりはないが、この際に複数のシンボル(アニマ)から同時に複数のイメージを引き出して合成させるというところで違いがある。

たとえば、「ブッシュファイア」という合成術は樹と炎のアニマが使われている。樹のシンボルから得るものは木の葉が風に舞うイメージ、炎のシンボルから得るものは火炎がそれぞれイメージされ、風に舞う木の葉が高速回転することで熱が発生しそこから火災が広がる、という融合されたイメージにより成立する術である。

このように複数のシンボルから導かれたイメージを組み合わせて発動させる術を総じて合成術と呼んでおり、なかには三種類以上のシンボルからの合成術もいくつか存在している。この際、重要となるのはどのシンボルが術の基点になるかであり、それによって性質が大きく変化する。たとえば、石を起点として岩石をまずイメージしたうえで炎のイメージであるマグマや爆発を合成させることで「マグマプロージョン」という合成術となるが、これも分類的にはあくまで石術が基点とされている。こうした基点となるシンボル=アニマのことを『始動アニマ』という。

複数シンボルから複数のアニマを導き出して融合させた術効果は合成術となる。

同時に複数のシンボルからのアニマをコントロールしなければならないため、単一シンボルの術よりも難易度は高くなり精神消耗も大きい。戦闘経験のない一般市民や日常生活ではそこまで必要にされない。

こうした合成術は術の基点となる始動アニマが術の性質に大きく影響し、そこに付随するように別のシンボルイメージが追随するという形になる。

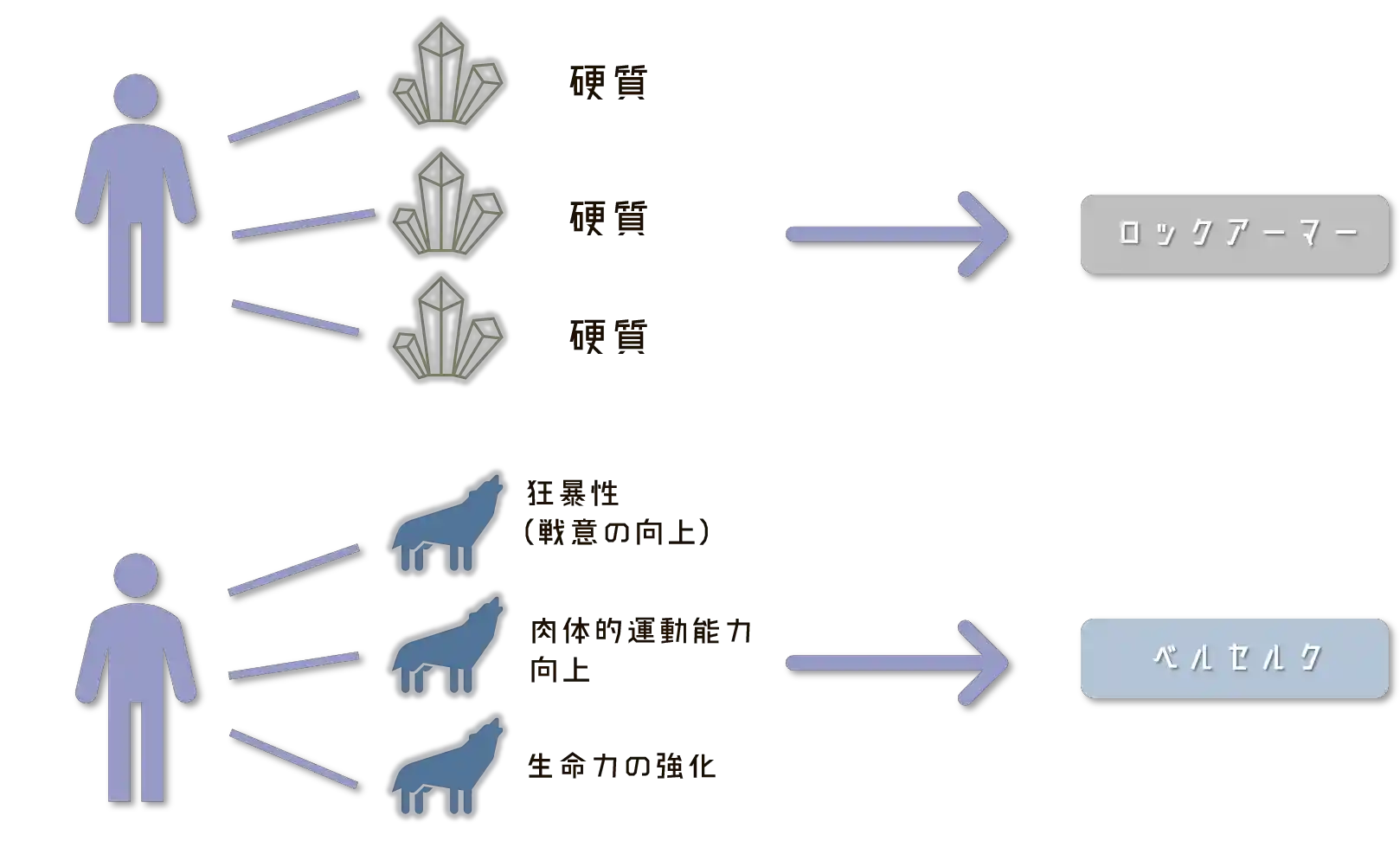

同一シンボルでの合成

複数シンボル以外にも、同一のシンボルからの別々のイメージを融合することでも合成術は発動する。合成と言っても実際はアニマは単独のエネルギーであるので、同じ自然物から別々または同様のイメージが引き出されるのはごく自然な術の形と言える。

たとえば、「ロックアーマー」は石同士の合成術である。石のシンボルから得られるイメージのひとつ「硬さ」を三度合成することで防具の強度を高めるといった具合だ。同一シンボル同士の合成術の場合はひとつのイメージをより強固にしていくというパターンが多いと言える。

ただし、同一シンボルから異なるイメージを導くことができればまた違った合成術にすることも可能である。「ベルセルク」は獣の合成術だが、獣というシンボルから導き出した複数のイメージを融合した合成術である。イメージの拡張が高度であるほど効果的かつ効率の良い合成術を生み出すことができるのだ。

同一シンボルを重複させることで使える合成術でも、基本的な作業は複数シンボルの場合と大差はない。この場合は同一のシンボルイメージを単純に重ねていくことでさらに効果を高めようとする場合と、同一シンボル同士の異なるイメージを融合させて複合効果を狙う場合とがある。

「ロックアーマー」の場合は前者であり、石の持つ硬化というイメージを重ね合わせて防具の強度をより硬質化させようとしている。「ベルセルク」の場合は獣のシンボルから得られる異なるイメージ同士を融合させて戦意を極限まで高めるという効果だ。

こうした場合でも始動アニマは重要であり、術効果は始動となるアニマのシンボルイメージの影響を色濃く受けることになる。

より高度な合成術

合成術は同一シンボルでも複数シンボルでもあくまで「2種類」を融合させて合成術とすることが一般的だが、この理由はふたつ以上のシンボル(アニマ)を同時に操ることができる人間が現実的に少ないからである。また、日常生活を送るだけならばそこまで多くのシンボルを合成術にするという必要性もさほど無い。

しかし、術に精通している高度な術士であれば3つ、4つと数を増やして融合させ合成術にすることも可能である。当然、数が多ければ難易度は高くなり、イメージや融合も複雑で難しくなる。

こうした高度な合成術が必要とされるのは主にディガーなどモンスターとの戦闘が多い職業にて重要視される。いまだ人間にとって未知でしかない強力なモンスターを相手にする時にはより強い術が求められるからだ。

アニマ論

霊的アニマ

生命活動への影響

人間のアニマはクヴェルの作用により時に暴走してしまいモンスターと化してしまうことがある。主に憎しみなど負の感情を抱いてクヴェルを使用した際、クヴェルから跳ね返って来たアニマの反応を人間が受け止めきれず肉体は破壊され理性は失われモンスターとしか分類できない存在に成り果ててしまうのだ。

しかし、こうしたアニマの暴走とは異なる例として、エッグの所有者ミスティが引き起こしたノースゲートの住民昏睡事件というものが挙げられる。これはエッグという未知なるクヴェルを所有し人ではないものになってしまった女性、ミスティが北大陸の町ノースゲートの住民のアニマをことごとく抜き取ってしまった。

アニマを抜かれた人々は最初こそは平気にしていても徐々に意識が混濁し、やがて二度と目が覚めない眠りに陥ってしまった。一部のモンスターにも肉体に直接傷をつけるのではなく精神的なアニマのみを求める種がいるが、エッグによりアニマを抜き取られた人々はそうしたモンスターによるアニマ吸収よりもさらに深いダメージを負ってしまっている。彼らが再び意識を取り戻すことは不可能に近いといえるだろう。

サンダイルの世界ではアニマというものは単なる術を使うためのエネルギーというだけではなく、そのひと本人の魂や存在すらをも意味している霊的な力として喩えられる。視覚や聴覚といった五感に足してアニマ同士の感応により他者を認識するというのが一般化しているということがその顕著な例と言える。

死した人のアニマは肉体を離れて自然に回帰するという考えも一般的に信じられているアニマの循環であり、実際に死に行く者の間近にいる人間はアニマが離れていくのを認識できる。アニマ同士の感応は一般人の生活レベルにまで関わっているということだろう。

無生物のアニマ

物質を作るエネルギー

アニマを純粋な術のためのエネルギーとして考えた場合、石や火など無生物が持つアニマ類は物質構成に作用するエネルギーということが分かっている。

たとえば石のツールはアニマが引き出され切ったあとは砕け散ってチップを残す。これは加工された道具だけでなく生命体の一部であった骨片などでも同様であり、ここから察することができるのは無生物の持つアニマがなくなると形状を維持することすら不可能になるという点だ。無生物のアニマはそれだけで物質の形を成すためのエネルギーである。

チップには僅かでもアニマの力が宿っているために別のツールの材料として再利用できるが、チップとなってしまったものはもはや形状不明の粉や粒のようなものでありアニマとしての力は極めて微弱である。物質としての形を保てないという意味ではアニマが無いのとほぼ同意義となる。

それでは人間の場合はどうか。人間が死んだ場合はアニマこそ離れていくが肉体が砕け散るというようなことはない。これは植物でも同様であり、枯死した植物からはアニマは失われるが枯れ木、枯草はそのままの形で残り続ける。

これらとツールの違いは肉体などを構成するためのアニマは死した後も僅かでも残されているということが理由としてある。残留アニマなどと呼ばれるこのエネルギーは骨や材木といったものに宿るエネルギーとほぼ同一である。ここからさらにアニマを引き出してしまうと人間の肉体は砕け散ってしまうのだ。

| 金属製品はアニマの流れを阻害するというのはいまではサンダイルにおいての常識である。理由こそはまだ判明していないがクヴェル研究の末に発見されたこの理屈のため、術が戦闘に頻繁に使用され出した古代帝国の頃から金属製品は特に東大陸では滅多に見られなくなってしまった。 ツール文明が発達する頃合いには金属というものはサンダイルから姿を消していき、一般家庭から軍隊に至るまで鉄製品の類はまず見られなくなってしまう。鉄の鋳造技術や加工技術なども徐々に失われていった。 しかし、金属製品がまったく存在しないかというとそうではなく、たとえば漂流アニマが死者に憑依してしまうのを防ぐために金属の形のクロス(十字架)と共に埋葬するのが良いとされていた。 また、同じ金属でも金と銀に限っては術やアニマの阻害にはならないということも分かっておりクヴェルにも金または銀が使われているものはいくつか見つかっている。これらはサンダイルでも高価な鉱石だが、主に装飾用品のほかツールにも使用されており、アニマを増幅する効果があると信じられている。 |

術力の限界

術能力とアニマ

術を使用する際、ツールなどからアニマを多く引き出せばそれ相応の効果が期待できる。しかし反面、術者は多くのアニマを一度に引き出してコントロールしなければならないことになり難易度が高くなると言える。それだけでなく、引き出したアニマを効率的に術として変換するにもその量が多くなれば技術が必要になってくる。

アニマが大きい人間であるほど術は使いやすいと一般的には言われているがこれには多少の語弊があり、確かにアニマが大きければ一度に扱えるアニマや管理できるコントロールにも余裕が出るが、アニマそのものは術の力というわけではない。あくまでもアニマ同士が感応してからイメージに関連したアニマを引き出し、それをさらにコントロールして術として生成するという過程があってこそ術効果が発揮されるのだ。

こうした流れをいかに無駄なく効率的に行えるかが術者の強弱となるわけであり、単純に持つアニマが大きくても術として発揮するまでの過程に無駄が多い者は良い術者たりえない。

それぞれの術力の差が出る理由は大別するとふたつに分類され、ひとつは個人のアニマが弱いために術効果も低くなってしまう場合と術を使う技術が拙いため術効果が満足に発揮できないかのどちらかが多い。

前者は所有するアニマの強弱に関係するが、この場合はアニマと感応するという最初の段階でつまづいてしまうことを意味し、持っているアニマが弱いために術になるほどのアニマが感応し合えず術が発揮されない、あるいはまったく術が発動しないという事態が起きる。これは俗に術不能者とされている人々が分類されるもので、そもそもアニマ同士が感応しないので術という概念が発生しないということになる。

後者についてはアニマの感応は出来てもその後の効率の悪さに起因する。無駄が多いアニマのコントロールはそれだけでも通常の倍以上の精神的疲労がつきまとい、同じ術を使っても疲弊する度合いに差が出てしまう。消耗が多ければ無意識に脳にもストッパーがかかり、疲労ばかりが溜まるのに思ったような術の威力が出ないという悪循環に繋がる。

これについては訓練次第で多少の向上は見込める場合があるが、生まれついて術の資質を持つ有能とされる術士ならばさらに複雑な術のコントロールも難なくこなせてしまうという点で才能の違いが現れることになる。

新たなアニマ

未解明アニマについての考察

シンボル術の話に戻るが、炎や石といった直感的にイメージの湧いてくるシンボルとやや異なるものとして「音」がある。これは比較的最近に解明されたばかりのシンボルであり、炎などの物質的なイメージではなく音楽や音の持つ不思議な感覚をアニマと認識し術効果を発揮させる。これは精霊信仰としても無くはない概念で、物質でも生物でもない抽象的なものをアニマの土台にするという考え方は徐々に広まりつつある。

たとえば、ストーリー中に登場するクヴェルのクリス・アカラベス、あるいはブリムスラーヴスといった類はサガフロンティア2では未解明クヴェルとしてしか表示されないが後世には「星のアニマ」として分類され、正式にシンボル術のひとつに位置づけられることになる。ジニー・ナイツがエッグと戦ったメガリスは星のアニマが色濃く反映されている場所であり、星に分類されるアニマはエーデルリッターとも深い関連が考えられている。

アニマというものは精霊信仰がその土台だ。もともとは人類にとって未知の物質であるクヴェルがヴァイスラントの人々により発掘され、術という魔法的な能力を発揮できることが分かると東大陸全土に革新的に広まりながら研究と実験が重ねられてきた。その過程ではほとんどのアニマが未解明とされていたはずで、今現在で石や獣と分類されさらに細分化されたアニマはもとは正体不明のアニマとして扱われていたのだ。

さらに言えば、現在分かっているシンボル術の要素もさらに細かく分類していくことが今後可能になるかもしれず、もちろんその中でまったく新しいアニマが発見される可能性も大いにある。

もともと、アニマというものは単独のエネルギーである。そこには種類などはなく、ただひとつの「アニマ」という力が人間の前に現れたのだ。それを術としてコントロールしやすくするためという目的で複数に種類分けとシンボル化しイメージを付与したのは人間の偉大な所業といえる。今後、サンダイルの世界ではさらなるアニマの発見と研究が継続され、新しい文化が築かれていくことだろう。

暗殺集団「サソリ」

ストーリー中のサンダイルには幾つかの無法集団が見かけられるが、なかでも異質かつ凶悪な集団が暗殺集団の「サソリ」という者たちである。彼らは絶対にターゲットに認識されないまま暗殺を成功させるという恐怖の噂があり、その実力は数々の裏組織や国家からも引っ張りだこになるほどの腕前を誇る。

サソリの暗殺者たちがなぜ他人に認識されずに暗殺が出来るのかというと、これはアニマの特質を大いに利用したまさに盲点ともいえる方法での暗殺を可能としているからである。

サンダイルの人間たちは無意識のうちに他人のアニマを感知しており、これは聴覚による足音、視覚による認識、嗅覚によるにおいなどとほとんど同じレベルでアニマ同士の感応により他人の位置や存在を把握している。五感が使えない状態でもアニマが感じ取れれば問題なく他人を認識できるということだ。これは術不能者とされている人々についても同様で、彼らはアニマを持たないわけではなく微弱であるだけなので他者のアニマとの感応自体は弱いながらも行うことができる。

サソリたちはそこに目をつけ、自分のアニマが他者へ感応するのを一切遮断するという能力を磨いた。これは言葉にすれば簡単だが並大抵の努力や訓練では修得できるものではなく、それこそ死と隣り合わせの訓練を続けて生き残った者だけが手にすることができる能力である。もちろん一般人からすれば「アニマが感応しない人間」などは想像もできない状態であり、したがって暗殺稼業に利用すればほぼ確実に相手に近寄って息の根を止めることができるようになる。

ちなみにストーリー中ではヨハンがこのサソリの人間として登場するが、アニマが弱いのではなくまったく持たないという性質を持つギュスターヴ13世と出逢い、まさに青天の霹靂に近く衝撃を受けた。ギュスターヴ13世はアニマ同士の感応というサンダイルの誰もが無意識に行っていることを概念としてそもそも持っておらず、当然ながらサソリの暗殺術も歯牙にもかけなかった。

ヨハンがその後、ギュスターヴ13世の忠臣の部下となったのは自然な流れと言えるだろう。

| サンダイルの人々が他人を認識する最初の段階はまずアニマ同士の感応により行う。自分のものとは違うアニマを確認した次に改めて視覚や聴覚といった物理的感覚で相手の姿をよりはっきりと認識する。ギュスターヴ13世などごくわずかな特異体質を持っている人間以外はすべてがこの手順を踏んで他人を認識しており、すべて無意識のなかで行われることである。 サソリはこうした自分のアニマを他人から感知されないような訓練をしている。具体的に言えば自分を感知しようと他人から向けられたアニマを分散させてしまうという防護壁(プロテクト)のようなものを作り出している。そのため他人のアニマは感応する前に霧散させられてしまい、サソリたちを物理的感覚で認識するという段階に進むことができないのだ。 サソリの暗殺者は好んで雑踏での暗殺を行うが、これについても自分たちの特性を大いに利用しており、雑踏というその他大勢とのアニマの感応が拡散しやすい場所であればターゲットとなる人物はまずまったくと言っていいほどサソリの姿を認識することはできない。言ってしまえば目の前で刃物を振り上げたとしても「アニマが感知できていない」時点で相手を認識できないと同意義であり、サソリの暗殺においては雑踏こそが好都合な狩場と言えるのだ。 |

人類以前

先住種族の名残

人類誕生よりも昔に何らかの知的生命体がこのサンダイルに暮らしていたということは、さまざまな研究で判明している。なによりもクヴェルやメガリスといった物質は現在の人間では解読も構成も不可解であり、いまだに自らで作り出すことはできない物体なのだ。

しかし、その先住種族がいったい何者なのか、そして具体的に年代のいつ頃に栄えて暮らしていたのかはまったく分かっていない。分かっていることはクヴェルやメガリスの性質から見て著しく術文明が発達した種族であったこと、人類誕生よりも前のどこかで一人残らず死滅してしまっていることだけである。術文明といっても現在のサンダイルに住む人々が扱うツールやアニマといった類と同一のものであるかも不明とされているが、前述の通り先住種族の外見的特徴や生活のすべてが不明な状態では現在の人類と比較することも不可能である。

ところが、そうした不明ばかりの先住種族がもしかしたら現代に顕現したのではと思われる事件が発生する。それこそがナイツ家が追い求め続けた「エッグ」という謎のクヴェルであり、タイクーン・ウィルにより歴史に初めて登場した先住種族の名残なのである。

エッグとの戦いはタイクーン・ウィルだけのものではなく、もともとはタイクーン・ウィル(ウィリアム・ナイツ)の父であるディガー、ヘンリー・ナイツによる発見が最初である。ヘンリーは仲間たちと共に大砂漠のメガリスに足を踏み入れ、その地でエッグを発見することになるが危険性を考慮して封印しようとした。しかし、ヘンリーの仲間であるアレクセイたちによりサンダイルの世界にもたらされてしまったのである。

また、エッグがもしかしたら先住種族と関連があるのではないかと最初に推測したのはグラン・タイユ近郊の村で狩人をしていた女性、ラベールの兄にあたりウィリアムという男だ。彼も手練れのディガーであり、エッグの存在を知り独自の研究をしていた。そして、古代帝国よりもさらに昔に発祥があると示唆している。

ナイツ家の三代に渡るストーリーではこのエッグが人間たちに関与しようとするのを阻止し、エッグの完全封印をかけて各地を旅をするというのが大筋となっている。

残された遺産、クヴェルの意味

クヴェルの最初の発見はヴァイスラントとされているが、実際はそれよりも前に各地でクヴェルは見つかっていると思われている。ヴァイスラントのクヴェルは発見されて以降精霊信仰の文化が生まれるほど歴史的な影響が強かったが、個人的なレベルで見ればさらにたくさんのクヴェルがあってもおかしくない。それらが人類史を変革するほどの発見にならなかった理由は当時の人々がクヴェルの存在価値を認識しておらず、せいぜいが変わった石程度に思って破棄したか保管したまま失くしてしまったといったことが多かったと思われる。

また、こうしたクヴェルが発掘されるのはほとんどがモンスターの巣窟にもなっているメガリスやその付近であり、何かしらのクヴェルを発見してもそのままモンスターに喰われてしまうなどして喪失していたという推測が立つ。当事者が居なくなれば発見事例として記されることもなかったというわけだ。

ここからは憶測の話となるが、人類誕生よりも前に生きていた先住種族がクヴェルやメガリスを残した理由として、自分たちが滅亡したあとにも術文明を発展させたいためだったという説はどうだろうか。決して先住種族と同一の術であるとは言い切れないが、クヴェルの発見は間違いなく人類史に変革をもたらした。

しかし、それはやや不自然なほど強引に捻じ曲げられたかのようでもあり、クヴェルやメガリスさえ発見されなければサンダイルの人々は現実の人間たちのように鉄製品を主体とした金属製品を広めていたに違いないのだ。明らかに術という要素が途中から食い込むように歴史に登場していると言っても過言ではない。

そしていま、登場したエッグという謎のクヴェル。その出現はヘンリー・ナイツというひとりのディガーの偶然の発見と考えても良いのだが、「術文明の発展した頃合いのサンダイルの人々に関与した先住種族の意思」と考えたらどうだろう。エッグは実際、最初は稚拙なやり方ではあったが徐々に学習しやがては国家を動かすほどの戦争にまで人間を操りながら関与するようになる。これらがすべてエッグ、すなわち先住種族の復活を導き出すための布石だとしたら、それはかつてない新事実になるはずである。

| クヴェル | |

|---|---|

| かつて発見されてからこの方、サンダイルの人々に術的な力を与え続けた物体。装飾品のようであったり小刀のような形態であったりと様々だが、構成も実態も謎でしかないものである。人々はあえてこれらを「道具」として見立て、術というものが体系化する前はクヴェルから発生する強力な力を権力の象徴として特権階級のみが所有するなどしていたが、実際には道具なのか、それとも別の何かなのかも分かっていないのが事実である。 クヴェルから放たれる効果は現在では術と同意義に扱われているが、実際はまったく構造が異なる未知のエネルギーであるのかもしれない。今後メガリスなどから出土するクヴェルによってはさらなる種類が発見されていくことだろう。 |

| メガリス | |

|---|---|

| クヴェルよりも存在理由が不明のままになっているのがメガリスである。その多くは構造物不明な巨大建造物、もしくは遺跡、洞窟のような形状をしており人間が中に入るのも容易であるが、メガリスそのものからは強力なアニマが放出されている。一般人などが不用意に立ち入ると内部に充満しているアニマに作用され発狂、あるいはアニマの暴走を引き起こすこともあるので大変危険である。 ディガーたちは各地のメガリスに挑戦して内部にあるクヴェルを見つけたり、あるいは歴史的な発見を求めたりと活動しているが、現在確認されているメガリスのほとんどもこうして解明され探索もされ尽くしている。しかし、北大陸などこれから開拓されていくだろう地域では未発見のメガリスが大量にある可能性も高く、それらに先住種族の痕跡あるいはまったく誰も知らないクヴェル類が眠っている期待は大いにある。 |

エッグ

エッグは先住種族の残したクヴェルのひとつである。ただし他のどのクヴェルとも似ても似つかぬ性質を持っており、サンダイルに存在するクヴェルのなかではひと際異様な構造をしているものだと言えるだろう。

発端は大砂漠のメガリスである。南大陸にはもともとメガリスの類は一切発見されていなかったが、そのなかで急に発見されたこのメガリスは当時、ディガーたちの探索においては垂涎の的となっていた。そしてヘンリー・ナイツとゼルゲン兄弟もそうしたうちの一団であり、彼らは大砂漠のメガリス最深部にてエッグを発見してしまうのである。ヘンリーはエッグに憑依されるが、最終的にエッグを手にしたのはアレクセイ・ゼルゲンであった。

その後も様々な所有者を転々としてサンダイルの各地で人間のアニマに関与を続けるエッグ、それを追い掛けるのはヘンリー・ナイツの息子、ウィリアム・ナイツから始まってのナイツ家三代の人々と仲間たち。そしてエッグは最後、ウィリアム・ナイツことタイクーン・ウィルの孫娘、ヴァージニア・ナイツと仲間たちによって完全に破壊されるのだった。

「エッグ」の目的

エッグがなにを目的としてサンダイルの人々に干渉していたのかは明白になっている。それはもちろん、エッグに封印されていると思われる先住種族の復活そのものだ。しかしそれは肉体としての復活ではなく、意識としてあるいは精神体としてのサンダイルへの顕現であったのだろう。したがって、エッグそのものはただの器に過ぎず実質的にエッグにより憑依され狂わされた人々はエッグに眠る先住種族そのものに操作されていたということになる。

エッグからの復活のためには膨大エネルギーが必要だ。そのためにエッグに眠る先住種族が目を付けたのが霊的なアニマである。これは物質などに宿るアニマとは異なり、人間の精神活動そのものを維持しているアニマだ。肉体的なアニマや物質のアニマよりもこうした精神アニマは強力で良質とされており、精神体での復活を目的としているエッグにとってはまたとない材料であり燃料だった。

「エッグ」の所有者

エッグを人間が所持するとたちまち憑依が始まる。意識はエッグに乗っ取られてしまい、人格は奪われ人間ではないものに変化させられてしまうのだ。途方もないアニマの力を得るために術に関する資質が異常なまでに高まり、もともと術の力に秀でていなかった者が急に高名な術士同等の力を手にするかのような不自然過ぎる変化をもたらすのだ。それは術というよりももっと別の特殊能力であり、現在のサンダイルの人々が使うような系統の術とはまったく違う効果を発揮することもある。

なかには巨大すぎるアニマを受け止めきれず、エッグを手にした瞬間にアニマを暴走させてしまう者もいる。

こうして人間の姿を手にしたエッグは効率的に霊的アニマを収集しようとするが、その方法に関しては憑依した人間によりさまざまに変化している。たとえばミスティという女性がエッグの所有者であった時は、まずはエッグはミスティを妖しいほどの美貌を持つ女に成長させその色気を用いてノースゲートの住民を誘い出してアニマを奪った。

また、偽ギュスターヴの場合はエーデルリッターという直属の配下を組織し反乱軍として名乗りを挙げ戦争を巻き起こし、その過程で戦いの中での戦死者たちからアニマを大量に奪い上げた。

こうしたことから分かるのは、エッグはあくまでも憑依した人間の能力によってアニマの収集方法が異なるということだ。エッグ自体が直接関与してアニマを奪い回るということはできないのである。つまりは、エッグとは手にした人間の特性や能力を見て、そこから最適な方法を模索するという特性を持っているということだ。

もちろんエッグからしても人間の選定はしているだろう。ストーリー中では何人もの人間がエッグを手にしていたが、実際に大規模な事件を起こしナイツ家と深く関わったのはアレクセイのほかはミスティと偽ギュスターヴ以外にはいない。才能に乏しい他の者たちはエッグにより見切りをつけられてアニマを暴走させてしまうか、あるいはエッグを狙った他の者に殺されてしまったかのどちらかである。

「エッグ」の実体

最後のメガリスという場所でジニーたちは追い詰めたエッグの実体と相まみえることとなった。その姿は異様ではあるものの辛うじて人間の姿のようでもあり、形態を変化させながらジニーたちを苦しめた。しかし、これが先住種族の姿というわけではなく、あくまでもエッグを通して具現化しただけの姿である。肉体というよりもそれはエッグというクヴェルの延長にある物質に近いということだ。

最後のメガリスは星のアニマの力が満ちている。エッグが次々と形態を変化させることができるのは、六人のエーデルリッターたちのアニマを得たおかげでもあるが、星のアニマが作用したメガリスそのものにより全世界から集められたアニマを一身に受けて糧としての能力でもある。

メガリス

クヴェルよりもさらに謎に包まれた場所、メガリス。遺跡や洞窟といった形態ではあるものの、構造や性質はまったくの不明、さらに規模や地域性もまちまちであることからクヴェルと同様に先住種族が作り出したものという見解でサンダイルでは一般化している。

このメガリスには多数のクヴェルが眠っているとされ、他の地域で出土されるものよりも遥かに良質で高精度のクヴェルがあると言われている。ディガーたちはこのメガリスを主体に探索を日夜繰り返しており、クヴェルだけでなく先住種族の痕跡と思われるさまざまな遺産も日々発見されている。

メガリスはアニマを放っている。それは物質がアニマを所有しているという概念とは異なり、周辺地域に影響を与えるほどの濃密なアニマを常にまき散らしているのだ。これがメガリスがそれ自体でクヴェルだと言われている証拠でもあり、この異常なまでのアニマ流出により周辺に住むモンスターが大量発生しているというのは常識であり、時には通常の野生動物がメガリスのアニマに触れたせいで急にモンスター化してしまうという事例も報告されている。また、人間もメガリスのアニマに干渉するのはアニマの暴走の引き金になりかねない危険行為である。

大砂漠のメガリス

所在地:南大陸・大砂漠地帯

南大陸の中心部に広がる広大な砂漠はモンスターを含めた生物がほとんど生活できない過酷な地である。通常の砂漠であれば点在しているはずのオアシスの類もほとんど存在せず、ひたすらに砂漠が広がるこの地を訪れるものはほとんど居ない。それは南大陸にはクヴェルはない、したがってメガリスも眠っていないというのがディガーたちの通説にもなっていたためである。

この大砂漠のメガリスも噂こそは広まっていたが実在を確認した者はおらず、準備不足の旅人や冒険者を寄せ付けない環境も手伝っていまだかつて隅々まで調査と探索の手が掛かったことがない。裏を返せば、ここで大発見ができればタイクーンの称号を得ることも夢ではない。

エッグが封印されていたとされるメガリス。1224年、南大陸にメガリスは存在しないというそれまでの常識を打ち破ってヘンリー・ナイツがここでメガリスとエッグを見つけたことで物語の歯車は音を立てて回り出す。伝説に近いほどの砂漠地帯のメガリスは人類にとっても大発見であったが、エッグがもたらした悲劇の数々を考えれば永遠に見つけられずに済んでいればという念も沸く。

メガリス外観は砂漠の中央にまるで染みのようにポツンと佇む石遺跡であるが、内部はひんやりと湿った未知の物質で構成されている。特にエッグが安置されていた空間はひと際異質であり、中央部にエッグが保管されていた棺のようなものがあるが周囲に聳え立つ壁からは無数の蔓のようなものが棺に向かって伸びていた。これはアニマをエッグに送るための機構であると推測され、これらの装置によりエッグはアニマを半永久的に得ていたと思われる。

エッグ自体は鉛製の箱に入れられしっかりと密閉されていたが、これはエッグというよりもそこに封印されていた先住種族の意思によるところが大きいだろう。いつかこの封印を解き放つことができる文明を築いた知的生命体がエッグを世界に放ってくれると信じて待ち続けていたのだ。エッグはその知的生命体の身体と精神を乗っ取り、再びこの世界に復活しようとしていた。

氷河のメガリス

所在地:ヴァイスラント地方・シェンケル湖周辺

極寒の地ヴァイスラントより、氷原を越えたやや南に位置するのがシェンケル湖である。雪と氷が支配する地はそれだけでも過酷な環境と言えるが、このシェンケル湖周辺はメガリスの影響もあるのか特に厳しい地であり、モンスターですら姿をほとんど見かけることはない。凍てついたシェンケル湖の中心部に氷柱を空に突き立てるようにして聳え立つのがこの氷河のメガリスである。

メガリスに入るにはシェンケル湖を渡らねばならないが、一定の周期で隆起する氷塊をうまく使わねば渡湖は不可能である。こうした探索的な身体能力もさることながら、ヴァイスラントよりもさらに厳しい環境とそこに適応した強力なモンスターとが待ち受けているここに来れるのは腕のある一部のディガーだけといっても良い。

ヴァイスラントはクヴェルの歴史が長い。人類誕生からほどなくして最初の歴史的クヴェルが発見されたのはヴァイスラントであり、以降もロードレスランドの古代帝国や様々な国家、集団、個人がクヴェルを求めてヴァイスラントおよびグラン・タイユ以南を訪れた。そうした人々やヴァイスラントの住民からも伝説とされているのがこの氷河のメガリスである。人々の発見がいままでなされなかった大きな理由としてはメガリスを取り囲むようにあるシェンケル湖によるところが大きい。一定の周期での氷河浮き沈みを利用しての渡湖に発想が至らなければ発見することもできなかったかもしれない。

メガリスの外観は猛烈な吹雪の発生源かと思われるほどの荒れた環境であるが、一度中に入ってしまえば一変して暖かな気温が保たれている。こうした急激な気温の変化についてもこの氷河のメガリスに内包されるアニマがいかに大きいかを物語る一因ともいえるだろう。

しかし、この氷河のメガリスの特徴は深部にある。なんらかのアニマ的な機構とは思われるが空間転移を可能とするいくつかの丸板も不思議だが、特に最深部に位置している謎めいた回転体は近寄る者のアニマに直接作用するという効果があるらしく、そこそこ強いアニマの持ち主のディガーでさえも一瞬の油断であっさりとアニマを食べられてしまうほどの機構が鎮座している。

ウィル・ナイツと仲間たちはこの地を探索しウィルは偉大なるディガーの証でもある『タイクーン』の称号を得るが、この最深部にある回転体にて仲間の一人を失ってしまう。他にもメガリスに渡る際の通路となる氷河類の周期も不明であり、様々な危険が孕むと思われるこのメガリスに以降は足を踏み入れた者はいない。

一説ではヴァイスラント全体の凍結や氷河気候はこのメガリスが発生源であるのではという見解もなされている。

巨虫のメガリス

所在地:北大陸・森林地帯

開拓の始まったばかりの北大陸。この中央部には広大な森がどこまでも続いているが、こうした森林の只中に位置しているのが巨虫のメガリスである。ただし、メガリス自体の位置は判然としておらず、ノースゲートより川沿いに奥地へと進んだあたりという曖昧な情報しか得られていないのは北大陸そのものがまだ開拓の途上であり、明確な地図も出回っていないのが理由であろう。

この周囲には大型かつ獰猛な虫系モンスターが幅を利かせており、メガリスの影響がもっとも周辺生物に色濃い影響を与えている地域と言える。

巨虫のメガリスは一見すると崩落した遺跡のようであり、外壁はもちろん内部に至るまでいまにも崩れ落ちてしまいそうな様相を呈しているがこれは最初からの姿ではない。内部に数多に入り込んでコロニーを作り出している虫、そして彼らが温床としている植物類の侵食により現在のような崩落寸前の姿になってしまったのだ。途方もない数の大小さまざまな虫たちがメガリスを中心に住処を作り出し、掘削活動を長年にわたり続けた結果メガリスであるにもかかわらずアニマ的な機能や機構はほとんど失われてしまった。

しかし、虫や植物たちにはしっかりとアニマの影響が伝搬している。周辺植物が異常なまでに巨大化しているのはアニマの影響によるものであり、なかでも人間が抱えられないほどの樹木の根はメガリスの外壁を突き破って中心部に伸びるという異常成長を遂げている。そうした養分の床に群がった虫たちもまたアニマに干渉されてモンスターと化してしまう。

このメガリスはサンダイルの動植物と先住種族の遺産とが見事に共存を果たした例と言えるかもしれない。モンスターと化したとはいえ虫たちは悠々自適に生活しており、大森林という周辺地域の豊富な栄養素と高濃度のアニマの両方を得て活性化した植物たちもそれは同じである。今後、北大陸にやってきた多くのディガーにより徐々に駆逐されるであろう巨虫のメガリスの生態系だが、北大陸という未開拓の地に他にどのような遺跡、あるいはメガリスが眠っているのかは発見が待たれるところである。

未解明メガリス

所在地:ロードレスランド西部・石切り場地下洞窟

かつては採石場として、近年では戦争の舞台ともなったロードレスランド西部に広がる岩がちな地域の地下に隠されるようにして存在する洞窟がある。周辺はモンスターの巣窟であり、特に他では滅多に見られないような種も多数生息しているために危険な地とされており長く封印されていた。

その他にもこの洞窟ではアニマ暴走により多数の被害者が出ており、なんらかの目的で複数人が滞在もしくは収容されていた可能性も示唆されている。現在は多数の原生生物モンスターがひしめいているとの事だが、この大量発生の経緯も不明だ。いずれにしても一般人が立ち入ってはいけない場所であるのに変わりはない。

石切り場地下にある小規模な空間は、星座のような天井のある石室だ。構造の一切が不明だが美しささえ漂わせるここはれっきとしたメガリスである。この不思議な石室はエッグがエーデルリッターを選定した場所であり、アニマが人間に大きく干渉する装置あるいは仕掛けが備わっていると思われる。

エッグ所持者のひとり、偽ギュスターヴはエッグからのあるいは指示もありエーデルリッターという配下を作り出すことを最初の行動とした。この際にアニマが強力とされる何人かの人間を各地から捕獲しこの未解明メガリスに放り込んだのである。メガリスの内部では各々が失敗すればアニマが暴走するだけという一方的な試練を受けさせられ、これに打ち勝ったものだけがエーデルリッターとして転生したのである。

元来、この未解明メガリスはエーデルリッターなど異質な存在を作り出すための場所ではない。しかし、内包するアニマが人間を変容させるというメガリス本来の機構がエーデルリッターを作り出すのに最適な選定装置として働いた。偽ギュスターヴが来訪する以前からも様々な理由で迷い込んでしまった人間たちはことごとくアニマに干渉され暴走あるいは発狂をしているということがその証拠となるだろう。

最後のメガリス

所在地:北大陸・山岳地帯

開拓途上の北大陸、しかしすでに一部の人間たちはさらなる山奥を目指して集落を作り出している。人類最北とされる集落がノースゲートから山岳をいくつも経由した場所に存在するが、そこからさらに踏み入ったところにこのメガリスは鎮座している。

他のメガリスとはやや趣が異なり、すでに何人もの一般人が近隣まで観察しに行くこともあるらしい。周辺地域に及ぼす影響は巨虫のメガリスほど多くはないようだが、星のメガリスという別名もあり、サンダイルでそれまでに発見されたすべてのメガリスと比較しても異質であり特殊である。

エッグを追い掛けるヴァージニア・ナイツとその一行がたどり着いたのがこの最後のメガリスである。このメガリスは高濃度の星のアニマが内包されており、エッグにとっては自身が復活するための巣であった。偽ギュスターヴの身体で集めたエーデルリッターを使役し全世界規模で霊的アニマを収集。それらを一つに集積するための装置がこの最後のメガリスである。そうしたためか内部はパイプのようなものが床や壁に張り巡らされ、さながら工場のようである。これらはすべてアニマを一箇所に集中させるための構造であり、かつてエッグが安置されていた大砂漠のメガリスに近いものではあるがあれよりもさらに大規模になっている。

ジニーたちとエッグが最終決戦とした空間はしかし、このメガリスとはまた違った場所であると推測される。いうなればエッグによる思念空間というべきだが、星のアニマがそのエネルギー源であるために景観は宇宙のようになった。こうしたものを作り出したのがすべてエッグというよりもエッグに封じられている先住種族の意思であるとすれば驚異的である。

しかし、エッグは敗れた。先住種族の思念はナイツ家により解き放たれ、そしてそのナイツ家により破壊された。勝利を得たジニーたちは無事元の空間に戻ってくることはできたが、星のアニマを限界まで吸われ尽くし亜空間の一部にすらなっていた最後のメガリスは跡形もなく消え去ってしまったのだ。

クヴェル

先住種族の残した遺産、クヴェル。現在では術を使用する際に使うという以外にサンダイルの人々は活用していないが、先住種族たちがどのようにクヴェルを利用していたのかは一切謎に包まれている。サンダイルではこのクヴェルを権力の象徴として扱っていたが発動する力をやがて術として利用し体系化し、シンボル化させることでアニマとの関連性をより深めた歴史を作って来た。

素材は不思議の一言に尽きる。いまだかつて解明に至れていない構造であり、サンダイルの研究の及ばないものであると言えるだろう。ただ、クヴェルを手にした者はほとんどが自然物だと考えている。装飾がついていることもあるが、金もしくは銀以外の金属類は使われていない。そもそも、金属はアニマを阻害するという性質があるためにこれは当然とも言えるだろう。

クヴェルの持つ性質は、持ち主のアニマを増幅させる術として放出という効果に尽きる。これは後にシンボル術として発展した人間の術とはやや異なり、クヴェルさえ持っていれば誰でも等しく術と同等の効果を発揮できたということだ。強力なクヴェルは人の潜在意識にまで作用し、欲望や願望といった本能を操作さえする。新たに発見されたクヴェルに知識を持ったディガー以外の人間が不用意に触ることは大変危険な行動であり、場合によってはアニマを暴走させるきっかけに繋がる。

これまでに発見されたクヴェル

もっとも多いのは単一アニマ系と呼ばれるクヴェルである。これはその名の通り一つのアニマを持つものであり、炎の効果を発揮するクヴェルは特に多い傾向がある。これはヴァイスラントで初めて発見されたクヴェルがそうであるように、先住種族にとって炎はなにか特別な意味を持っていた可能性がある。他にも石や樹などさまざまな効果を持つクヴェルも見つかっており、一般人が容易に術的効果を利用できる物質として登場する。

また、複数のアニマが宿っているクヴェルも希少ながら見つかっている。これらは単一アニマ系よりも高価で取引され、出回っている数は非常に少ない。現在のサンダイルで複数アニマ系のクヴェルを持つ者はディガーたちの他では将軍や貴族階級の者に限定される。

他にも未解明とされるクヴェルもさらに数が少ないながら見つかっている。内包されているアニマの正体が不明なのがこの未解明クヴェルの特徴であり、未解明のままでもアニマを引き出して術的効果を発動することは可能といえば可能である。ただしその際には相応の術力が必要であり、使い手は非常に限られてしまう。そのためか複数アニマ系クヴェルは使用目的ではなく権力または富の象徴的な意味で扱われていることが多い。

ツールとの違い

クヴェルとツールは一見すると似ているが、細かい部分において大きな違いがある。

まず、ツールは使い捨ての道具である。アニマを引き出し切るとチップとして砕け散り、再加工はできるとはいえそもそものツール自体は使用不可能となる。これはツールという名の物質に宿るアニマが枯渇するからであり、あくまでも物質そのものは人間の手で加工され作り出されたものに過ぎない証拠である。しかし、逆に言えば作り手となる人間がいればツールは大量生産が可能なので安価で取引されるということであり、多くの街や国でも作られ出回っているので一般人が普段使いするのには適しているものと言えるだろう。

一方でクヴェルからは無限にアニマを引き出すことができる。通常の術使用においてではまず壊れることはなく、クヴェルの価値が高いのはまさにこの一点に集約されていると言っても良い。しかし人間の手で作られたものではないのでアニマの正体は不明なままであり、メガリスなどで発見される以外は手に入れることができないために出回っている数は非常に少なく、非常に高価である。加工もできない物質なために発見時の状態のままで変化することはない。

他にも、ツールは使用者がアニマを引き出し使用者自身の思った術を任意に発動させる道具でしかないのに比べ、クヴェルはクヴェルそのものが使用者と感応し使用者の意思を走査、望む効果を発揮させるという性質がある。半分以上は使い手ではなくクヴェルそのものが作用しているという形だ。

したがって、クヴェルを使用する際には使用者も明確に術のイメージをせねばならず、僅かでもほころびや負の感情などが入り込むとたちまちクヴェルからアニマが逆流、使用者自身のアニマを取り込んでしまいアニマの暴走に結びついてしまう。

ツールは安価で壊れやすいが安全な道具、クヴェルは壊れずに半永久的に術が使えるが時に危険な道具、と覚えておけば間違いはないだろう。

ストーリー中の主要なクヴェル

| クリス・アカラベス | 形状は小刀を彷彿とさせるが、実際に刃物などが付いているわけではなく緑色ないし黄緑色の石筍が取り付けられている。星のアニマを内包しているが、ストーリー中では未解明クヴェルとして分類されている。 |

|---|---|

| 樹氷の腕輪 | 氷を彷彿とさせる透き通った石もしくは宝石が付いている小手の形のクヴェル。腕輪部分は銀製だがこれは取り付けられている装飾品に過ぎず、クヴェル本体は手首を覆う部分に広く取り付けられた青い板状のものである。 ヤーデ伯に代々受け継がれているクヴェルであり、劇中ではケルヴィンが装備していた。 |

| ポケットドラゴン | 真っ二つにされた紫色の小石のようなクヴェル。切断面から見える内壁は中央に向かって紫色の結晶体が群立しており、内部にはめ込まれているのはドラゴンのような彫刻物である。 |

| 夢魔のメダリオン | 黄金色に染まったブローチのようなクヴェル。金属を思わせる質感だが見た目は石材である。表面には黄金色の小石がステンドグラスのように組み合わさって妖魔のような生き物の顔を表現している。 |

| アンスリウム | 細長く小さな赤いロウソクほどの棒を幾つも固め合わせたような炎のクヴェル。底部には金の留め具がついており、装飾品としての美しさもある。それぞれの棒が発熱し炎または熱の効果を発動する。 |

失われたクヴェル技術

古代帝国の時代、クヴェルは術利用だけでなく様々な用途に使われてきた。現在では主に術効果もしくは権力的な象徴でしかないクヴェルはハン帝国の頃、建築物の大規模な機構を作る際に利用された。ツールが広まったおかげもあってクヴェルについての研究は現在では停滞しているに等しいが、当時は様々なテクノロジーをクヴェルの力で行う方法が多岐に渡って考案された。

新たに作り出すという技術は既に失われてしまっているが、現在でも動作を続けている機構はいくつか存在する。これはクヴェルが恒久的なエネルギーを保有しているからであり、悠久の年月を経てもアニマの力だけで変わらぬ動作が可能だからである。

クヴェルという物質は基本的に使用者ありきの物である。使用者がアニマを感応し始めてクヴェルからのアニマが発動するのだ。しかし、現在のこうした常識は古代帝国の時代では異なっており、無人の建造物に機械的な機構を作りそこにクヴェルをエネルギー源として配置することでテクノロジーを作り出していた。当然、クヴェルだけでは心もとない技術であったのか補助装置は必要としたが、機械的な仕掛けをクヴェルの力で作り出した仕組みそのものは今となっては不明である。

| 夜の街 |

|---|

|

| ラウプホルツ近郊、石畳の続くぼんやりと仄暗い街。正式にはシュヴァルツメドヘンという名前の街であるが、夜間営業する店が多い夜の歓楽街としての通称が有名である。 この夜の街には街灯が無数に備え付けられているが、これらはすべてクヴェルを利用した機構で動作しており街に存在する管理部屋のスイッチにてオンオフが切り替えられる仕組みだ。ハン帝国時代に作られたと思われるこのクヴェルの街灯はこの街だけでなくいくつかの国や街でも利用されているものである。 |

| 散水塔 |

|---|

|

| グラン・タイユの一部は広大な砂漠が横たわる地域が存在するが、ここに鎮座しているのが散水塔と呼ばれている巨大な塔である。内部は広大かつ大規模だが、驚くべきは外観ではなく備わっている機構にある。この散水塔の頂上部に設置されている水のクヴェルは複数の増幅装置を経由しながら地下水源より水を汲み上げ、塔の頂上から四方に分散するという仕組みがある。 放たれた水は雨のように降り注ぎ、周辺一帯の砂漠を均等に潤していく。太陽光線を浴びたこの放水は虹を作り出しながら緑化を促していく。 帝国時代は有名な光景だったこの空の虹もいまでは機構の停滞により誰も目にすることはなくなってしまったが、建物自体は老朽化はしていてもクヴェルを利用した内部の仕組みは少しの補修さえあれば動き出す予感がある。まさにクヴェルとハン帝国の技術の合同作品と言えるだろう。 |

| 湧水の宝珠 | 散水塔で使用されていたと思われるクヴェル。透明度のある青く丸い玉の形をしており、水の力を内包している。散水塔が稼働していた頃は地域一帯が雨天と化すほどに水を放出していたはずであり、小さなクヴェルではあるが途方もないアニマが眠っている。 |

|---|

一般術文化

疑似クヴェルとしてのツール

ハン帝国の時代、クヴェルは徐々に人々の間に広まり出したがどれもが高価であり一般人が手にすることはできない代物だった。しかし、一部の裏社会の技術者がクヴェルを模造して偽物を作り出すことに成功する。これらは闇市のような場所で秘密裏に取引されていたが、使用することでクヴェルと同様の効果が発動されることが判明する。これがツールのはじまりである。

疑似クヴェルとしてあまり良い目を見られず扱われたこれらがツールという名前となり一般人が気軽に使えるようになるとたちまちサンダイルの各地に定着し、日常用品や武装品など一般市民を中心に広く活用されるようになる。

ツールの素材はほとんどが木製であり、したがって樹のアニマを持つものが多い。その他は石製、骨や革製などシンボル化されたアニマそれぞれに対応したツールが作られている。

使い方としては普通の使用法となんらの変わりもないが、特徴としてそうした行為に術を付与させることが可能という点である。この際にアニマがツールから引き出されることになり、すべてのアニマを引き出されたツールは砕け散ることでチップと化す。このチップは後に別のツールを作るための材料として再利用できるのだ。

| 火成岩の腕輪 | 御影石を思わせる火成岩を金細工とチップで組んで配置したブレスレット。他にも赤色の感応石が配置され、より炎のアニマをイメージしやすいように作られている。 |

|---|---|

| ウインドシェル | チップを土台として銀細工が施された繊細なピアスで、先端には小さな細長い貝殻がいくつかぶら下がっている。これらが微かに触れあうことで心地よい音を漂わせる。 |

| 獣角の護符 | 動物の骨を削り出して加工したものに動物の革をなめして寄り編んだ紐で組まれたネックレス。生命力や活性力を象徴しており、病気やケガを遠ざけるというお守りの効果がある。 |

| ブルーウォーター | 珊瑚と海の生物の彫刻が青色感応石に刻まれているブローチ。銀細工の留め具からは真珠がぶら下がっている。全体的に貝殻のような形をしており、澄んだ水を思わせるツールだ。 |

一般術の仕組み

一般術でのツール

人が術を使う際、アニマをコントロールする瞬間にツールは道しるべとして機能する。ツールに使われている素材はシンボル化されたイメージのいずれかであり、人は無意識にツールの素材からイメージを作ることができる。アニマと感応しシンボルイメージを固定化するという術使用の際の一連の流れをよりスムーズにしてくれるのだ。クヴェルとは違ってあくまでも使い手の意識でのみ操作できるが、日常生活用の術などの使用においてはほとんど問題なく機能してくれる。

基本的には普通の道具と使い方は変わりはない。ツールというものは道具としての役割をさらに高めるためのものであるので、どのアニマが使われようとも効果はまったく同一になる。

たとえば、石包丁のツールの場合。切る、というイメージを使い手がアニマで形作ることで刃物ではないのに肉や魚を切ることができる。この際に込めるアニマがどのシンボルイメージであろうと「切る」という目的が揺らがなければ同じ効果が発揮される。

術の併用によるツール

ツールを一般術として使う際に、シンボルイメージを併用することもできる。これはサガフロンティア2の技としては「樹打」や「石斧斬」といったものと同一である。たとえば、炎のツールで物を切る時に同時に焼くというシンボルからのイメージを付与することで「焼き切る」という効果が発揮されるなどだ。

行為(目的)、シンボルイメージ、そしてそのシンボルイメージを行為(目的)に沿う形に変える高性能化という一連の流れを一度にこなさなければならないので一般術としてのツール使用よりもやや複雑ではあるが、この方法は一般庶民が日常的に使いこなしているもので慣れてしまえば無意識にも使えるレベルのもの。

より高度な術の併用

上記ふたつのツールの使い方を応用すると、別々のツールから複合効果を発揮することもできる。

たとえば、石包丁と炎のツールのふたつを所持しておき、石包丁では「切る」という一般術を、炎のツールからは「焼く」というシンボルイメージをそれぞれ引き出して「焼き切る」という効果に発展させる。ふたつのアニマを別々にコントロールしてからひとつにまとめるというかなり複雑で難易度の高いアニマの使い方を要求されるが、この方法で複合効果を発揮した場合はそれぞれのツールからの力がそのままの形で引き出されるためにより精度もしくは威力が高い場合が多い。

ツールの製造方法

ツールの土台素材は自然物が使われる。石や樹、水に関連するものや音を意味した物がそれらとなるが、こうした同一系統の複数素材を寄せ集めて作るのが一般的となる。ツールの使用においてまず重要となるのが高性能化(一般術)であるが、ツールとして加工するということは自然物に内包されているアニマを減少させるということに繋がる。一般術の効果を優先して強力なツールにするほど引き出せるアニマの量が減るというこの矛盾をいかにうまいバランスで加工し製作できるかはツール職人たちの腕の見せ所と言えるだろう。それには加工技術だけでなく術知識も必要になる。

他のツール類全般でも言えることだが、ほとんどすべてのツールには感応石と呼ばれる石が使われる。これはアニマ同士の感応力を高める効果がある宝飾品の一種であり、人がツールを使用する際には感応石に意識を集中させることで石はレンズのような役割を果たし、ツールに宿るアニマにより感応しやすくなる。

つなぎや装飾品としてはチップが使われる。チップは他のツールがアニマを引き出され尽くした時に発生する欠片のようなもので、粒状の素材として手元に残ったものだ。これらは新たなツール各所の装飾あるいは強度補正など様々な用途に再利用できる。また、アニマの減少を抑える効果もあるのでツールの製作では頻繁に使用されることが多い。

| 藤娘 | 武器のツール。柳眉のようなしなやかな形状の弓であり、藤葛が巻かれた弓身の持ち手のやや下方に美しい藤の花が添えられている。名前の由来はハン帝国時代に演じられた演劇舞踏の登場人物である。弦の振動で鋭くも凛とした美しい音を奏でる。 |

|---|---|

| 風伯・雷伯 | 二対の刀剣ツール。由来としては約150年前にラウプホルツ近郊の山中にて不思議な樹を見つけた高名な術士がツール職人に依頼したものが原型である。現在はツール職人の手で大量生産されているが、この伝説を根底として素材類は厳選され吟味されている。 |

| 水樹の斧 | 片手斧のツール。全体の素材は永久氷晶のなかにあった凍り付いた樹であり、持ち手や刃物にあたる部分もすべてこの木製で作られている。この樹は常に湿り気を帯びており青色感応石を取り付けて乾燥させないように水分補給を与えている。 |

| 銀輪の杖 | 全体が銀製品というツールとしては珍しい部類の杖。いくつも取り付けられた銀輪がシャラシャラという涼やかな音を奏でる。もともとは儀礼用や祭典用としての意味合いが強い道具だった。 |

| 湖水のローブ | 鮮やかな青と藍で編み上げられたローブ。樹海で発見された水のクヴェルを利用しており、ツールといえどもクヴェルと同等の価値と威力とを持っている。その他にも翡翠やサファイアなど青や水をイメージする宝石類が散りばめられており、美術品としても価値の高い逸品である。 |

| 黒の石鎧 | 上半身だけを覆うハーフアーマーのツール。全体的に黒曜石が使われており、継ぎ目の部分はチップで補強されている。鏡面と見まがうほど磨き込まれた表面は光沢を放ち、術に対する防御力が非常に高い。さらに同系統である石術は反射することもある。見た目よりも驚くほど軽いのも特徴。 |

ツールの材料とそれぞれの一般価値

| 樹 | サンダイル各地のどこにでもある素材。砂漠や荒野の多い南大陸やロードレスランドの一部では比較的資源は少ないが、北大陸や樹海など大森林が広がるような場所からいくらでも資源を調達できる。軽量で扱いやすく、加工もしやすく耐久力にも優れるのでアニマも使いやすく、ツールの素材として優秀である。 |

|---|---|

| 石 | 石灰岩、花崗岩などが主原料。メルシュマンでは採石場があったり、いくつかの街は石畳が基調であるサンダイルの世界では樹に続いて一般的な素材である。ただしツールという手持ちサイズに加工するまでの労力が必要とされてしまい、樹よりはやや高価となる。しかし、重さや強度においては優秀。 |

| 獣 | ほとんどは野生動物やモンスターの牙や角、毛皮や革などといった狩猟素材でまかなわれる。冒険者やディガーたちのなかはこうした素材を売ることでも生計を立てる者がいる。なかでも骨は野生動物やモンスターを倒さねば得られない素材なのでやや高価。護符などに利用される。 |

| 水 | 水中にある樹木や鉱物、宝石類などが主な素材。海中などの水のなかから適切な形の素材を引き上げたのちに加工される。ヴァイスラントなど氷山から得られる資源も使われる。比較的限定された場所からでしか素材が集められない上に空気中での加工の難易度が高いものもあり高価な素材。 |

| 音 | アニマの流れを阻害しない金や銀が主体。金属同士の触れ合う音を再現するための素材では様々なものが使われている。シンボル化されたものでは新しいのでツール制作技術は途上段階であり、希少価値も高い。 |

| 炎 | 火成岩が主な素材となるが、これは火山など限定された場所でしか採取できないために希少価値がある。ルビーなど宝石類で炎を連想するものも利用されるが、全体的な希少価値は高い。 |

新規

新規 編集

編集 添付

添付 一覧

一覧 最終更新

最終更新 差分

差分 バックアップ

バックアップ 凍結

凍結 複製

複製 名前変更

名前変更 ヘルプ

ヘルプ