wip

いわゆるアリウス派vsアタナシウス派

どこまで細かい話を書くか考える

とりあえずの争点

👧👦キリスト教ってカルトじゃないの?

👨ローマで公認されているユダヤ教*1の方から来ました

👩ユダヤ教の聖書も教典に含まれていますよ

👧👦イエスって誰?

👨キリストは救世主です

👩神と人の間に結ばれた新たな契約です

👧👦じゃあイエスと神ってどっちが偉いの?

👨もちろんキリストと神は同一の存在ですよ

👩もちろんキリストを造った神ですよ

👧👦

👨

👩

👧👦

👨👨👨👨⚔️👩👩👩👩

👨👨👨👨⚔️👩👩👩👩

👨👨👨👨⚔️👩👩👩👩

ニカイア(ニケーア)公会議

コンスタンティヌス1世による公認(313年)までは名実ともにアングラカルトであったため、公認されて表に出てきた段階で多数の「キリスト教」が乱立していた

肝心のイエスの扱い(キリストの扱い)についても諸派がバラバラな主張を繰り広げており、キリスト教って何やねん?に一貫した説明を与えられない状態だった

これどうにかしようぜ

→ニカイア(ニケーア)公会議 325年

はい三位一体が正統ね

- ブルアカとの大きな違い

- この時点でのアリウス派はまったく地下に潜っていない

有力者含めて支持者がそこら中にいたため引き続きバチバチやり合っていたし、なんならアリウス派優勢な区間も普通にあった

ユスティナとアンブロジウス

- アンブロジウス

- https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ambrose

こいつが地下に潜らせたというか壊滅の流れに持っていった

最も穏便なところでは"When in Rome, do as the Romans do."(西洋版「郷に入りては郷に従え」)の言い出しっぺと伝えられている この時代の伝承にどんだけ信憑性があるかはさておき、後の理解としてローカルルールの有効力や有効範囲を理解していた男と評価されている形になる

元々キリスト教世界と関係無かった(派閥争いにウンザリする人々に個人人気で担ぎ上げられた)奴であり内心は万事そんな感じだったようだが、混乱を抑える上で派閥の一本化が効率的だと判断したのかとにかくアリウス派を徹底的に弾圧した

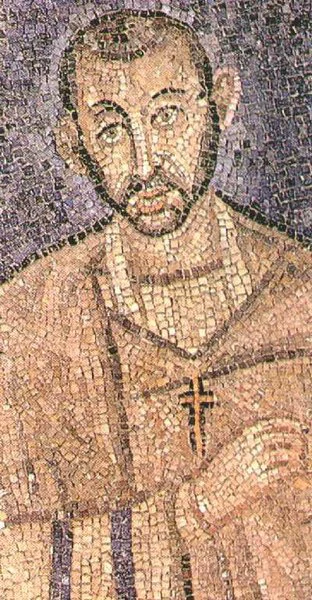

やってる事は要するに人殺しだがカトリック的にはトップクラスの聖人扱いであり、いかにもどうでも良さげな顔付きで大勢殺していそうな肖像モザイク画で祀られている

カルトから国教へページでも触れているように「異教」の弾圧もこいつが時の皇帝を唆した影響が少なからずあったようで、つまりはギリシャ・ローマ神話系の破壊者だった形になる ろくでもねえ奴だ

まあ内乱でしっちゃかめっちゃかになってた期間にも失脚していないので個人としての人気は本当に高かったのだろう

- ユスティナ(皇后)

- https://en.m.wikipedia.org/wiki/Justina_(empress)

↑と対立したアリウス派

レスバ*2に留まらず軍事的な衝突まで行った*3が、アンブロジウスは人気者だったためいまいち勝てなかった

最終的に無関係な政治方面の内紛・横槍が入ってしまったため二者間にすっきりした決着は付いていない

とにかくアンブロジウスの方が10年ほど余計に生き、アリウス派勢力はユスティナの死後何年か経ったあたりで徹底的に叩き潰されている 逆ならアリウス派がその後のカトリックやってたかもしれない

アウグスティヌス

ヒエロニムスの下の世代

「人類は自力じゃ絶対に救われねえ→神を信じろ→キリストを信じろ→つまりカトリックに従え」という宗教支配の流れをレスバで確立させる事になる

ついでにヒエロニムス

やや時代は前後するが概ね同時期の人物

若い頃に砂漠で暮らした経験を活かし、(先行するバリアントも参照しつつ)聖書を当時の公用語(ラテン語)に翻訳した

カトリックが掲げる聖人ビッグ4中で唯一中心的業績が(現代非キリスト教文化圏における尺度として)悪行ではない

でもこいつが読みやすいバージョン広めてなかったらその後1000年くらいのヨーロッパはもうちょい文化的になってたかもしれない