または想像よりだいぶろくでもなかったインターネット近現代ステルスマーケティング史

発端はブルアカに縁深いゆかいな文化人たちページ内ニンジャスレイヤー項、ただし下記内容は主にパブリッシャー(KADOKAWA)側の話であるため直接的な子記事ではない

もはやブルアカ一ミリも関係ない話となっているため「オマケ」カテゴリーとしておく

念押し:

「KADOKAWAはIP『ニンジャスレイヤー』をステルスマーケティングで拡大したのか?」といった個別具体的な疑惑ではなく

「なぜKADOKAWAがあらゆる局面でステルスマーケティングを疑われるくらい極端にモラルを信用されていないのか」

をインターネット史として追うページ

このWikiとしてKADOKAWAの歴史的恥部はしっかり殴ると決めたが、別にニンジャスレイヤーを直接殴ろうとしているわけではない 俺はあの手のジャンルはニューロマンサー一冊で十分お腹いっぱいになったのであんまり関心が無い

↑をしっかり読んでから続きを読んでほしい

あと本当にブルアカともこのWiki本来のフィールドとも一ミリも関係無い話、読んだところで単なる歴史のお勉強である旨も繰り返しておく

- このページの発端

- (参考)非商業時代のニンジャスレイヤー

- ↓ここから俺調べ、国内ステルスマーケティング年表

- 中世インターネット史上 アフィブログに対する資本の流入

- 2010年~ 「はちま寄稿事件」

- 2011年4月26日「SCEJ社長×アフィブロガー飲み会事件」

- 2012年「ペニオク詐欺事件」

- 2014年8月「"KADOKAWA×アフィブログによるステルスマーケティング体制"の実名告発」

- 2014年10月「ドワンゴとKADOKAWAが合併」

- 2016年 「DMMによる"法人"はちま寄稿の買収&売却騒動」

- 2019年末 「電通によるアナと雪の女王2ステルスマーケティング事件」

- 2020年3月 「集英社によるワンピース(BUSTERCALL)ステルスマーケティング事件」

- (参考)2021年~2023年 オリンピック汚職等によりKADOKAWAの政治的発言力が崩れる

- 2023年10月 念願かなってステルスマーケティング違法化

- そして現在に至る

- 導かれる評価

- ①2010年の騒動(「はちま寄稿」事件)における対角川/対ソニーの疑惑はだいぶ信憑性が怪しい、ただし副産物は現代でも有効な指摘であり(当時バレていた前科も込みで)状況証拠レベルでは色々と疑わしい

- ②少なくとも2014年のKADOKAWAステルスマーケティング告発は事実、なおかつKADOKAWAが襟元を正した痕跡は皆無

- ③現代のKADOKAWA≒21世紀におけるカトリックの坊主(ぼうず)

- ④仮に「ニンジャスレイヤー執筆者個人」に視点を固定するなら、サクセスストーリーとしての軌跡は一貫性を持つ(ただし「執筆者個人」の一貫性は保証されていない)

- ⑤「(少なくともIPを)拾ったKADOKAWAがいかなるマーケティングを仕掛けたか?」となるとまったく別次元の話

- ⑥史料が残っている範囲での暫定評価は以上の通り

- まとめ

- 結びにかえて︰本当にステルスマーケティング違法化戦争は15年史で済むのか?

このページの発端

なんでKADOKAWAってだけでステルスマーケティング疑われるの?という話がニンジャスレイヤー項目から転じて口論化の気配

着火点は俺がついでのようにKADOKAWAを殴った一行であり後ろめたさもあったので、濡れ衣なら晴らしてやるかと裏取り俺調べ

なんかすごい事件史が色々出てきた

- 口論化の気配

- このページではより幅広い話を書いているので、なんかステルスマーケティング疑惑をめぐる話があったくらいの理解でいい

※「元々断定系で書かれていたが裏取り確認できない箇所」は暫定的に俺が言い回しを必要な分だけ(=仮に全部または一部誤解に基づいていたとしても、訴訟あるいはスラップ訴訟が飛んできたりするリスクが無いであろう範囲まで)いじった*1

ニンジャスレイヤーは企業仕込みの企画というのは「Twitter開始の5年前から活動の形跡がある(流石にそこまで仕込みせんだろ)」「開始から跳ねるまでそこそこ間があった(仕込みならもっと上手くやるだろ)」といった点から信憑性の乏しい説とされていると思うが。

KADOKAWA系列企業には2010年頃にいわゆる大手ゲハ系アフィブログが大規模かつ一斉にステルスマーケティングバレした騒動との縁が深く、

マーケティング周りの誠実さについてはファンコミュニティ内部以前、近代インターネット史面でまったく信用されていない

そうした経緯の下ニンジャスレイヤーに関しても跳ねてKADOKAWAが噛んできたタイミングにて「これいつものステルスマーケティングじゃね?」と疑う議論が一通り飛び交った- 特に決定的な証拠or反証も出ないまま(=散々前科のあるカドカワならそれくらいやるんじゃね?vsさすがに仕込みの期間長いんじゃね?)確たる結論は出ていない

- なにせ背景レベルでそうした疑いがあったため、上記議論においても「KADOKAWAのような大手グループがステルスマーケティングに手を染めはしないだろう」と言った性善説的論調は一切存在していなかった ネット的な信用が底をついている

- KADOKAWAに対して冷たい評価を向ける目の背景にはこうした史料上の事件、今日のステルスマーケティング違法化まで繋がる(少なくとも)15年来のそれなりにシリアスな「国内インターネットvsKADOKAWA系列企業&アフィブログ」ステルスマーケティング闘争史が圧縮されている

- 特に決定的な証拠or反証も出ないまま(=散々前科のあるカドカワならそれくらいやるんじゃね?vsさすがに仕込みの期間長いんじゃね?)確たる結論は出ていない

(参考)非商業時代のニンジャスレイヤー

このページとしてはぶっちゃけ完全にニンジャスレイヤー飛び越えた話になっているが、とりあえず調べた内容は書いておく

IPとしてのニンジャスレイヤーは2002年~の日本語個人サイトおよび2005年~のmixiコミュニティ等日本語ローカル圏での細々とした活動のみアーカイブとして裏取りされている

- この辺の事情(つまり外国人が書いているという体で日本人が書いている実態)はファンコミュニティ内でも概ね暗黙の了解となっているようだ

- 俺から付け加えるなら、建前上の著者「モーゼス」はカタカナとして聖書で言うモーセ由来の英語男性名(Moses)と同音→モーセ五書(モーセ著作という体で後年の司祭が書いた)への参照が可能*2

他の活動に関する建前としての主張については、一切ソースが無い しかしツイッター連載以前の活動に関してはおそらく個人運営ベースと考えてよいだろう、有象無象の同人小説と同じ活動規模で展開されている

- 日本でTwitterが普及したのはだいたい2010年前後とされている 前近代としてmixi等旧SNSやブログ時代が挟まる さらに遡ると古代インターネットには個人運営のサイトが普通にあったのだろう

- したがって商業化以前の時代において企業の類は関与してなかったんじゃねえかな、と見る向きはおそらく正しい

奥歯に物が挟まったような言い方となるが全ての文句はKADOKAWAに転送してほしいところ

↓ここから俺調べ、国内ステルスマーケティング年表

国内のステルスマーケティング史について、少なくとも以下の要素については俺がこの目で事実関係を確認した(現在遡れる史料から俺の責任下において事実(陰謀論の類ではない)と保証できる)事項

中世インターネット史上 アフィブログに対する資本の流入

歴史上のある時期を境に(著作権等の侵害を頻繁に含む、いわゆる迷惑系の)アフィブログの大半がlivedoor系列に相次いで移転、ほぼ一極集中化

アフィリエイト広告の元締めも概ねそんな感じになっていった

この体制は現代に至るまでまったく変わっていない

- まったく知らなかったが、当初のアフィブログ群が利用していたサービス運営元はかなりバラバラだったらしい

「当初は個人活動だったブログに大規模な企業資本が入り、企業主導によるインターネット・ステルスマーケティングの土壌が形成されたのがこの時期であった」と考えられる 当然ながら第一容疑者はlivedoorだが現代でも細かい点は判明していない(と思う)

2010年~ 「はちま寄稿事件」

「自称」個人運営の大手迷惑系アフィブログ(はちま寄稿)が謎の記事投稿ミス

企業運営疑惑、関連して名前が出てきた役員やアフィブログ記事の傾向などから角川(主にエンターブレイン)やソニー等との資本関係疑惑を含むかなり規模の大きい騒動が生じる

→当時のネット民が主要アフィブログ運営母体を一斉に調査

- おそらく日本のインターネット史における最古の大規模なステルスマーケティング騒動

騒動自体は裏取りが怪しいまま有耶無耶になった(大企業との資本関係周りについて確かな成果は出なかった?)が、副産物として芋蔓式に(二桁人数の更新用ID、自称運営者のSNSと矛盾するポストが掘られる等)個人を騙った企業運営とバレる迷惑系アフィブログが複数登場

業務として2ch(現5ch)等での世論誘導をパッケージ販売しているようにしか見えない怪しげなマーケティング会社の存在も多数確認された

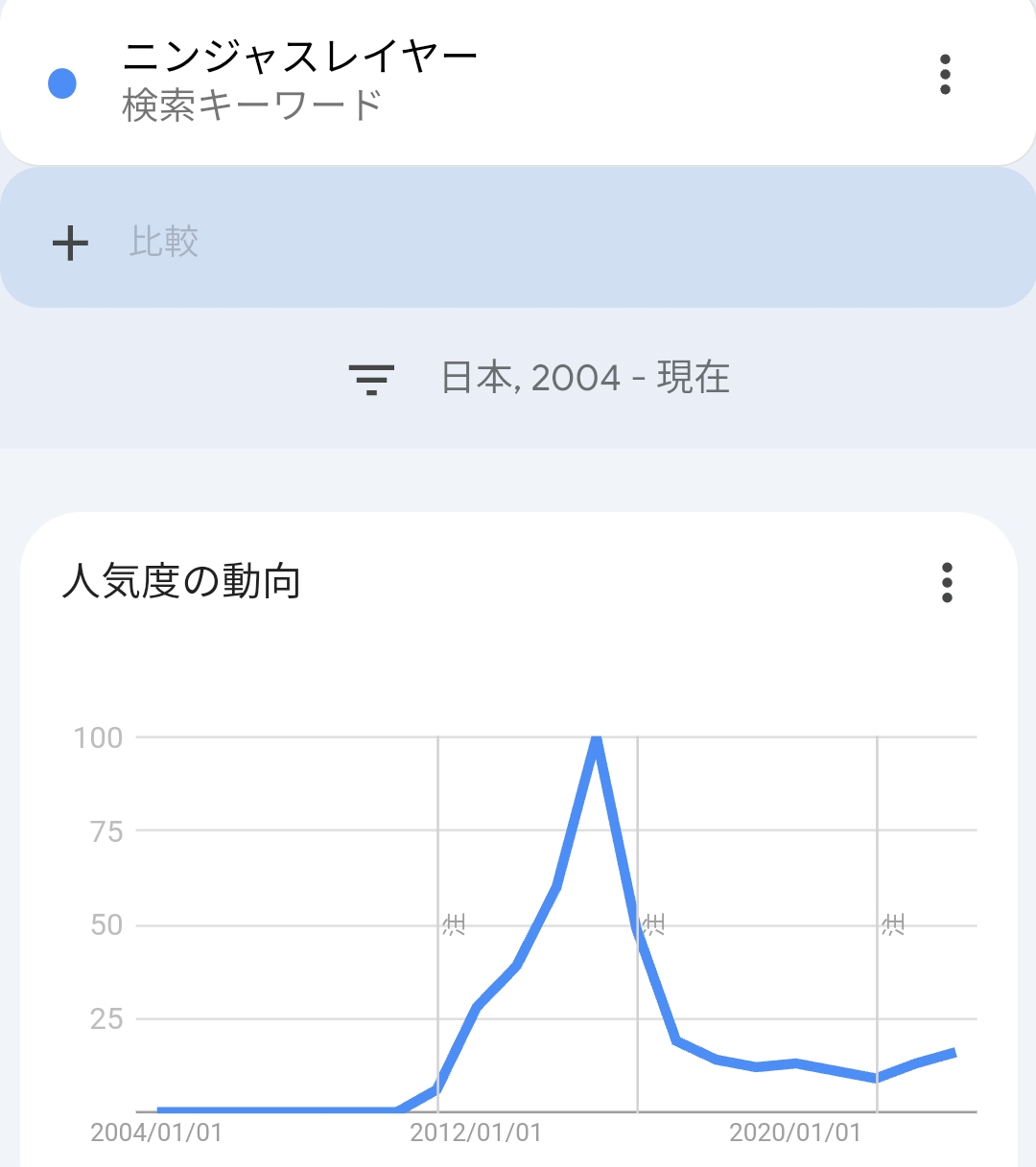

この年にTwitter上でニンジャスレイヤー連載開始、この時点では無名

2011年4月26日「SCEJ社長×アフィブロガー飲み会事件」

東日本大震災を挟んでここからTwitter時代になる

当時のソニーゲーム部門国内法人の社長(河野弘)が「はちま寄稿」を含む主要な迷惑系アフィブロガーと飲み会を開催、アフィブロガーが一斉にツイート

とんでもなく大規模な個人情報流出事件の最中であったため、口止め代わりの接待と見なされた

2010年以前から指摘されていたアフィブログの記事投稿傾向等も合わせて、ステルスマーケティングに関してソニーの大規模関与がますます疑われる

- 当時のツイート等一次ソースは消えまくっているが、二次的な反応を見る限り事件そのものは確かにあったらしい

- 社内政治で政敵にハメられた説*3も書いてあったが俺はそこまでは知らん、ソニーに訊いてくれ

- ソニー本体がサクラで始まった会社という話は当人らの自慢話として有名であるため、インターネット上でステルスマーケティングを疑われるのもまあ残当

2012年「ペニオク詐欺事件」

ペニーオークション詐欺事件

運営者が詐欺罪で逮捕された上で実刑判決も出ているガチ事件

複数の芸能人がステルスマーケティングに加担していたと判明し、やはり大騒ぎになった

警察ソースではっきり裏取りされている中では国内インターネット最古級のステルスマーケティング騒動、ただし火元が芸能人なのでオタクカルチャー的には対岸の火事気味

オタクカルチャー側でもステルスマーケティング「疑惑」の騒動は繰り返し続いていたが、現代の評価として真実性が不確かであるためステルスマーケティングを疑う2010年以降の空気が続いていた旨のみ記しておく

この年の9月にKADOKAWAから書籍ニンジャスレイヤー刊行(商業化)

2014年8月「"KADOKAWA×アフィブログによるステルスマーケティング体制"の実名告発」

一連の騒動が最も過熱していた時期に「角川と直接商業取引した相手」である確かな身元のもと「迷惑系アフィブログを利用しまくっている角川のステルスマーケティング体制」について相手側全員実名で告発する人が現れる

2024年現在でも記事はしっかり維持されている

KADOKAWAは「はちま寄稿」「オレ的ゲーム速報@刃」などのまとめブログにステマを依頼している

なぜホビー書籍部のステマを知ることになったかと言えば、岡本氏がぽろっと言ってしまったのと、実際に私の作品でもステマをされたからです。

ホビー書籍部(角川エンターブレイン)は、はちま寄稿さんやオレ的ゲーム速報@刃さんをはじめとするいわゆる「まとめブログ」に、ステマを依頼しています。

- 告発者の身元はとりあえず確かであり、なおかつ大々的に広まったにもかかわらず訴訟を吹っ掛けられた痕跡などもない

→2014年の告発は現在の評価でも有効であり、少なくとも結果的には「角川はステルスマーケティング企業」と貶す2010年騒動時点での誹りも完全に正しかった- ニンジャスレイヤー関連では合本版のみ↑で告発された角川ホビー書籍部から出ている

- 告発に対する同時代的な反応として(いわゆる)「知ってた」系のツイートが多数残っている=この時点でKADOKAWA系列の倫理面におけるインターネット的信用は既に底をついていた そうした反応が2010年の騒動に由来するのか、それ以前から信用されていない企業だったのかは未調査

- でありながらKADOKAWA側の動きが見られないため、「法廷で表沙汰になるともっとダメージが入りかねない後ろ暗い事情が眠っていた」と見るのが自然な解釈となる

- 告発記事中にて2010年の騒動が❝数年前の「はちま寄稿事件」❞と言及されており、当時のインターネットにおいてそれなり以上の規模感を持っていた痕跡となっている

2014年10月「ドワンゴとKADOKAWAが合併」

当時のインターネット上で積極的に「ステマ」の矮小化および語義のすり替えを図っていた筆頭企業として「ドワンゴ」が存在する

ステマ祭り

https://dic.nicovideo.jp/t/a/%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%9E%E7%A5%AD%E3%82%8Aステマ祭りとは、ニコニコ動画内で行われたイベント「ニコニコ新春ステマ祭り」のことを指す。イベント期間中は、なんと通常100ptの料金がかかる広告主変更機能が無料で使えてしまう!

- 当該記事内に2012年時点でのステルスマーケティング追及事情が紹介されており、貴重な同時代史料となる

(当該記事中の追及事情が核心を突いていたかどうかはまた別)

ニンテンドー3DSで「ニコニコ」登場 ステマ機能搭載? いいえスレマです 2014年2月14日

https://nlab.itmedia.co.jp/nl/spv/1402/14/news087.htmlまたユニークな機能として、すれちがい通信機能を活用した「すれちがいマーケティング」機能(略して「スレマ」)も搭載する

この年に当然のごとくKADOKAWAと合併した

ドワンゴとKADOKAWA、経営統合を発表 新会社「KADOKAWA・DWANGO」10月設立

https://www.itmedia.co.jp/news/spv/1405/14/news111.html

2016年 「DMMによる"法人"はちま寄稿の買収&売却騒動」

アフィブログに関する一部疑惑を裏取りするメディアが現れる

まとめサイト「はちま起稿」、DMM.comが運営していたことが判明

https://nlab.itmedia.co.jp/nl/spv/1612/28/news088_0.html

「はちま起稿」買収問題、DMM社員はどう見たか 「正直、気分は良くない」「色々な意味で倫理にもとる行為」(要約)

https://nlab.itmedia.co.jp/nl/spv/1701/19/news132_0.html

- 念のため補足するとDMMとKADOKAWAに直接的な資本関係はない ただし組んでやっているorやっていたプロジェクトは普通にある

某治安が終わっており名前出すだけで面倒臭いことになるゲームもその類- 当時のDMM会長の言として「まともじゃないブログとは知らなかったため買収したが、周囲にリスクを指摘されたため慌てて損切り的に手放した(要約)」

- 「社会問題としての迷惑系アフィブログ」に関する認識がこの時期までにはオタクカルチャー外まで浸透していた形になる

2019年末 「電通によるアナと雪の女王2ステルスマーケティング事件」

俺が史料ではなく実体験として保証できるのはこの辺から

いわゆるアナ雪ステマ事件

ついでに年末から翌年3月にかけて100ワニ

流行りに流行ったアナ雪の国内ブランド価値を即死させた電通に当然の権利としてディズニー側がブチ切れたらしい話までは表に出ている、ただしディズニー側が潔白であった保証は無い

アナ雪2関連書籍は角川文庫からも出ているが、ディズニーが窓口を角川に絞っているわけではない

2020年3月 「集英社によるワンピース(BUSTERCALL)ステルスマーケティング事件」

いわゆるバスターコール事件(ワンピース公式ステマ事件)

経過としては「ステルスマーケティングがバレた」というより「企画の担当者(担当チーム)がまるで無知であり、その行為が何を意味するのか理解しないまま『ステルスマーケティングに相当する宣伝』を仕掛けた事実まで自らバラしてしまった」と評価すべきかもしれない

- 大手資本が立て続けにやらかしたため、「社会問題としてのステルスマーケティング」に関心が無かった層までステルスマーケティングの認知が広がる ようやく違法化への流れに繋がる

(参考)2021年~2023年 オリンピック汚職等によりKADOKAWAの政治的発言力が崩れる

ステルスマーケティング違法化に直接関係しているわけではないが、パンデミック犠牲者の追悼も兼ねてついでに殴り返しておこう

東京五輪に無観客を望む国民感情はアホなのか 組織委・夏野剛参与の発言が波紋 「クソなピアノの発表会なんかどうでもいい」2021年7月23日

https://www.chunichi.co.jp/article/296343

KADOKAWA社長、五輪にからみ「アホな国民感情」2021/7/28

https://www.asahi.com/sp/articles/ASP7X6G7SP7XULFA024.html

「五輪汚職」報道のKADOKAWA 夏野剛社長が五輪をめぐり語っていた「アホな国民感情」“上から目線”の大暴言 2022.09.03

https://smart-flash.jp/sociopolitics/199236/1/1/

五輪汚職事件 KADOKAWA元専務 懲役2年執行猶予4年の有罪判決

2023年10月10日

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231010/k10014220751000.html

- 今日に至るまでこんな感じなので、系列まとめて総じて冷たい目で見られるのは仕方ないと思う 2023年で言うビッグモーターとか2024年で言う小林製薬とか割とそっち寄りの枠だぞここ

2023年10月 念願かなってステルスマーケティング違法化

令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/stealth_marketing/

そして現在に至る

当初からステルスマーケティングを問題視していた人々にとっては、

「この世にはステルスマーケティングなる違法行為があり、(陰謀論ではなく)KADOKAWA含む大企業が手を染めてきた実例/関係者の告発もある」と世間が知った

点が最大の戦果となるだろう

違法化に際して規定された罰則は消費者に生じる被害と比べてまるで足りないが、とにかく良くも悪くも常にステルスマーケティングが疑われる世となった

仮にステルスマーケティングを続ける企業があっても振るえる影響力は限定されるし、正式に違法化された以上は疑惑の目を向ける消費者も増える

- 倫理判断抜きのそろばん弾きとして、「リスクとリターンの釣り合いが取れない=割に合わないな」と結論付ける企業が増えるほどステルスマーケティングは衰退する

導かれる評価

上記事件史は(重大事件の抜けこそあるかもしれないが)とりあえず俺の目において確からしいと評価できる

それらから導かれる評価は以下の通り

①2010年の騒動(「はちま寄稿」事件)における対角川/対ソニーの疑惑はだいぶ信憑性が怪しい、ただし副産物は現代でも有効な指摘であり(当時バレていた前科も込みで)状況証拠レベルでは色々と疑わしい

火種であったアフィブログ/角川/ソニーの資本関係についての2010年の疑惑については十分に裏取りがなされていない・怪しい・誤りもそれなりに多そうに見える

- 当時の史料がだいぶ四散しており全体像がいまいち見えないため推量止まり

- ただし、当時の角川系列(主にエンターブレイン)やアフィブログが主にゲーム事業方面でソニーとやたら距離が近かった状況証拠までは歴史上定説であるらしい

- アフィブログが(ソニーを除く他社製品についてデマも厭わないネガティブキャンペーンを繰り広げる一方、ソニーの大規模な個人情報流出事件についてはネット上で騒ぎになってもなお沈黙を続ける等)異様にソニー(SCE)に親和的である不自然な動きが多数確認されていた模様

「見るからに特定の企業に肩入れするアフィブログ」は今日のインターネット上にも山ほど転がっているが、歴史の中でブログそのものの社会的信用が崩壊し影響力も薄れているため実害そのものは減少傾向にある

当時は知らんが今となってはもう騙されるような層しか騙されない域まで影響力が縮小しているので、そのうち勝手に滅びるだろう - 一方の商業系ゲームメディアも、たとえば2011年のニンテンドーダイレクト発足を論じる同時代評価にて

「既存のゲーム系メディアがプレスリリースすら正確に報道しない(から仕方なく必要になったのだろう)」といったメディアとして割と致命的な指摘が多数あった程度には不審だったようだ

2014年↓に実名告発されている角川エンターブレインはゲーム畑で言うファミ通などの胴元

- アフィブログが(ソニーを除く他社製品についてデマも厭わないネガティブキャンペーンを繰り広げる一方、ソニーの大規模な個人情報流出事件についてはネット上で騒ぎになってもなお沈黙を続ける等)異様にソニー(SCE)に親和的である不自然な動きが多数確認されていた模様

②少なくとも2014年のKADOKAWAステルスマーケティング告発は事実、なおかつKADOKAWAが襟元を正した痕跡は皆無

実質的に実名告発・半ば内部告発であり、その後の経過を含めて告発に疑いの余地はない

2013年以前の疑惑と異なり、関係者が関係者を名指しで告発している

③現代のKADOKAWA≒21世紀におけるカトリックの坊主

ニンジャスレイヤーどうこうはさておきKADOKAWAにまったく信用が無く、また疑われるに足る十分な土壌と前科がある 完全に自業自得

俺がカトリックの坊主を性犯罪者予備軍扱いしているのと全く同じ文脈で、KADOKAWAは常に前科に基づいてステルスマーケティングを疑われている形になる

なぜかステルスマーケティングの社会問題化を積極的に抑え込もうとしていたドワンゴの悪評も(合併によって)痕跡がはっきりと残る形でそのまま合流しているため、同情票の入る余地すら無い

④仮に「ニンジャスレイヤー執筆者個人」に視点を固定するなら、サクセスストーリーとしての軌跡は一貫性を持つ(ただし「執筆者個人」の一貫性は保証されていない)

まあ執筆者の中身がどうであれこのページの内容に特段影響はない、ここは割とどうでもいい

ただこのページの発端となった話において見落とされているため、論理上の可能性としてのみ一応指摘しておく

運営体制が伏せられている

=「執筆者個人」も仮定された存在に過ぎない*4

- IPとしては一貫しているが、非商業時代/商業時代における作者の一貫性は特に保証されていない

- これは聖書における伝統的盲信vs高等批評とまったく同じ論点

- このような仮定が現代基準でも成り立つ一応の背景として、「使えそうだが無名の野良小説をIPごと買い取り、手持ちの新人作家等に振り直す」といったリリース形態が(サブカルチャー系出版全般において)それほど珍しい事例ではない

この辺りは公式が正確な制作体制を明かせば即座に解決する話

でも今更引っ込みは付かないだろうな

⑤「(少なくともIPを)拾ったKADOKAWAがいかなるマーケティングを仕掛けたか?」となるとまったく別次元の話

ニンジャスレイヤー個別具体的な話として指摘すべき結論はここ

非商業活動時代の存在は、商業活動の無謬性を意味しない

- 非商業的な活動期間が存在した事実は非商業的な活動期間が存在した事実以上の意味を持たない

したがってKADOKAWAの信用問題であり、結局は③に着地する

⑥史料が残っている範囲での暫定評価は以上の通り

2010年については半分インターネット考古学の姿勢でまだ調べているが、俺の暫定的な理解はとりあえず以上の通りとなる

- 2010年については半分インターネット考古学

年月経過でソースが散っていたり、

途中からだいぶ陰謀論っぽくなっていたり、

当時のステルスマーケティング認知度の都合で調査に携わっていたネット民がかなりろくでもなさげな層だけであり調査の信憑性がイマイチであったり、

……と色々腑分けに時間がかかる できるか自信がない

「国内インターネットの対ステルスマーケティング戦争史」として括るのであればアフィブログ企業運営バレ&KADOKAWAに対する(事実上の実名)告発が揃った2014年スタートでも現代の違法化を説明するに十分なので、2010年騒動側の有意な発掘についてはあまり期待しないでほしいエジプトの砂漠と違ってインターネットの情報はすぐに完全消失してしまう

まとめ

「日本におけるステルスマーケティング違法化の歴史すなわちKADOKAWAに縁深い企業vsインターネット上の有志による戦いの歴史だった」

と大きく括ってもよいだろう

系列企業にせよ主要取引先にせよ極端に前科がありすぎる

- ①「国内におけるステルスマーケティング史」はスタート地点からKADOKAWAが容疑者側のプレイヤーだった

- ②最初期の容疑については物証あるいは信憑性が乏しい一方、少なくとも2014年時点で「マイナーIPですらアフィブログ経由で思いっきりステマしていた」行為を実名告発されている点は何も言い逃れできない

2010年の疑惑も状況証拠レベルまで落とせば疑わしい点は多い- 大規模なステルスマーケティングの利用を疑われるに足る背景は確かに歴史の中に在る

- ③ニンジャスレイヤーの商業的な活動が始まった(角川が噛んできた時期)=角川のステルスマーケティング疑惑が最も高まった時期

- →ニンジャスレイヤー飛び越えてパブリッシャーに疑いの目が向けられるのは現代の地球上でカトリックの坊主が性犯罪疑われる程度には歴史上仕方ない

- 文句はKADOKAWAに

- →ニンジャスレイヤー飛び越えてパブリッシャーに疑いの目が向けられるのは現代の地球上でカトリックの坊主が性犯罪疑われる程度には歴史上仕方ない

となる

いわゆる法の不遡及は法的な権利の問題であって、後に違法化される行為が後世から白眼視されない権利ではない

モラルはどうなってんだよモラルは

結びにかえて︰本当にステルスマーケティング違法化戦争は15年史で済むのか?

これはなかなか難しい問題

- ステルスマーケティングのご先祖様

- そもそもステルスマーケティングの源流はアナログなマーケティングにおける「サクラ行為」(一般人を装った関係者による評判偽装)まで遡る

厳密なスタート地点をどこに据えるかとなると史料以前の問題として決めがたい

人類の倫理観はごく短期間のうちに急激に変化しているフシがあり、「評判の偽装が社会問題と見なされるようになった時期」となるともう上の世代に同時代体験として聞いて回るほかなくなってしまう

- サクラ行為

- それでも代表例から歴史を考えるなら、

ソニー企業史の1ページ目として語られる「サクラを使ったラジオの売出しの美談」が参考になるだろう

なんと1950年代の話

要するにマーケティングの歴史すなわちステルスマーケティングの歴史であったと後年からは評価する形になる 光と影

今日的な観点で言えば純然たるステルスマーケティングだが、それを長年美談として語り継いでおり世間もさして問題視していなかった

=「社会問題としてのステルスマーケティング」の歴史はそれほど古くない、と見なす形になる

まあインターネット普及以前は悪評が横に広がりにくいため各社割とやりたい放題だったんじゃないだろうか- 上記エピソードも一次ソースはやはり2000年頃のNHKドキュメンタリーであるようだ*5 この付近が「社会問題としてのステルスマーケティング」の成立前夜なのかもしれない

- 国内インターネット史かつ他社へのネガティブキャンペーンに限る場合

- 国内のインターネットに限ると、ソニーの歴史的恥部である「ゲートキーパー問題」が2000年頃に端を発しており、一応は最古級のステルスマーケティング(失敗例)と見なされている

- 英語圏事情

- 英語圏まで含めるとやはり2000年に「デビッド・マニング事件」がソニーピクチャーズのやらかしとして知られており、こちらは海の向こうにおいて早期にステルスマーケティングが違法化された原因と見なされている ソニーばっかじゃねえか

- 上記のごとき例は「ステルスマーケティングに失敗したマヌケな事件」最古級の例

アナログ時代から急に人々の意識が変わるわけではないため、伝統的なサクラ行為からシームレスにつながる=より巧妙に行いバレなかったステルスマーケティングがもっと古くに存在していた可能性は高い

いわゆる「有名なスパイ」ジョークの類話になる*6

- 上記のごとき例は「ステルスマーケティングに失敗したマヌケな事件」最古級の例

- 問いの修正

- 「企業運営アフィブログを経由したステルスマーケティング体制が蔓延したのはいつ頃か?」

と限定的に考える方が賢明だろう

これならブログが勃興した00年代半ば頃以降の歴史に絞れるため、

たかだか20年程度の範囲に話が収まることになる