一定程度ブルアカに関連しつつ、文化人枠で紹介する方が相対的に妥当そう……な面子を並べる予定のページ 早くもよく分からない空間になりそうな気配が漂っているが気にしてはいけない

万能

レオナルド・ダ・ヴィンチ

出オチカテゴリー

- ルネサンス

- 伝統的にはおもしろ文化人が多数所属する時代だが、現行のブルアカにおいては空白地帯気味

- ベアトリーチェというかダンテはイタリア・ルネサンスの第一陣

- 日本版ガチャバナーでイタリア・ルネサンスから推定デカメロンが引用された

なんとも散発的 まとめて出てくるとすればトリニティ関連だが、宗教的な位置付けの評価が若干ややこしい時期ではある- 2024年を占うPV5ではヴェネツィアネタっぽい空間が描かれているため、その辺で何か出てくるかもしれない

- あるいはワイルドハント芸術学園が(初期解析立ち絵ベースのハロウィン説ではなく)直球でルネサンスおもしろ空間ベースなのかもしれない

- 2024年を占うPV5ではヴェネツィアネタっぽい空間が描かれているため、その辺で何か出てくるかもしれない

- モナ・リザ

キュラレにダ・ヴィンチ製のマスターピースとして「リザ」が参戦していたらしい(アーカイブからの拾い画)

https://page.onstove.com/qurareforever/kr/view/931808

↑を描いた人(Repi) Twitterアカウント消滅済み?

https://www.pixiv.net/users/1204169

https://m.blog.naver.com/repi987

どうも盗作疑惑(現在では濡れ衣と見なされている)に巻き込まれてアカウント閉じたらしい

ダ・ヴィンチ本人も登場人物として記載されている ただしNPCだったらしく画像がまったく出てこない、見つけたら追加する

それはそれとしてキュラレ最後の一枚絵/テキストはレオ(ダ・ヴィンチ)からリザ(モナ・リザ)に向けての台詞だったようだ

https://twitter.com/isakusan1/status/1484543921871294468/

↑キュラレ最後の一枚絵を描いた人

https://twitter.com/whoisshewh/status/830039269150425089

ハルナの人だった

数学

デカルト

ルネ・デカルト このデカルト

これの発明・普及はデカルトのおっさんの功績

- これ

- 本来ならここ一点でも歴史に名が残る偉業

科学

デカルト

ルネ・デカルト そのデカルト

「慣性の法則」の言い出しっぺ(※後に証明したのはニュートン)

近代的な「エーテル論」の言い出しっぺでもあるがこちらの仮説はハズレだった

- ハズレだったが、ついでに書いている虹の発生原理についての科学的仮説は見事に大アタリ

- 「虹」はアブラハムの宗教的が説く神話上神からの特別なメッセージを意味する最重要奇跡シンボルであるため、坊主の本丸の一つを科学でバッサリ斬り殺し(てしまっ)たデカルトの仕事はそれなりに大きい

- 俺はこの仕事について(ワンクッション挟んで天地創造を切り捨てる『方法序説』中の記述も込みで)坊主に弾圧される寸前まで攻めたデカルトのおっさん⇨聖書の積極的ダイレクトアタックだったと考えているが、真相はもう誰にも分からない

- 「虹」はアブラハムの宗教的が説く神話上神からの特別なメッセージを意味する最重要奇跡シンボルであるため、坊主の本丸の一つを科学でバッサリ斬り殺し(てしまっ)たデカルトの仕事はそれなりに大きい

哲学

デカルト

ルネ・デカルト あのデカルト

我思う、ゆえに我ありだけ有名だが格好良いから抜群に知名度が高いだけで別に重要フレーズではない、デカルトのおっさんの本題はまったくそこではない

少なくとも本人の言として"神"を論理的に信じていたが、現代人の目で見ると返す刀でいわゆる聖書の神を理詰め否定&主要教義ごとぶち殺している

なかなかややこしい立場(理神論)

哲学者としてのデカルトについてはそのうち大人の責任コーナーで個別に触れる予定

- どのデカルト

- ↑で三連打されているデカルトは同一人物

数学と分類してもいいし自然科学と分類してもいいし哲学と分類してもいい*1おっさん

好きに呼んでいいなら俺は神殺しのデカルトと呼びたいがそう呼ぶと確実に異論が出る- YHWH殺し

- おっさん自身はガリレオ・ガリレイがカトリックに弾圧されたニュースに慄きながら可能な限り婉曲的に書いているが、要するに創世記で光あれな天地創造を理詰めで否定している

とりあえず

→「科学者」デカルトと仮説によるアプローチ

- ブルアカ的には

他に名の知られたデカルトさんは誰もいないので、作中NPCデカルトDescartesもルネ・デカルト由来と考えられる

しかしあやつはヒッピースタイルであり特に理神論を説いている気配もない、立場は似ても似つかない- 「忘れられた神々の中にデカルトは含まれていない=忘れられた神々はデカルト的属性と異なった領域に由来する」という暗黙的メッセージは読み取れるかもしれない

- この場合はミレニアムサイエンススクールの土台たる先端科学だけが「神秘」扱いになっている理由についても

によって説明され得ることになるAny sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.

十分に発達した科学技術は、魔法と見分けがつかない。

量子力学にせよコンピューターの内部構造にせよ、今日の先端科学は肉眼的な直感の世界を超えた領域まで前線を押し込んでいる

- この場合はミレニアムサイエンススクールの土台たる先端科学だけが「神秘」扱いになっている理由についても

- 「忘れられた神々の中にデカルトは含まれていない=忘れられた神々はデカルト的属性と異なった領域に由来する」という暗黙的メッセージは読み取れるかもしれない

ニーチェ

下手な事を書くと総スカン食らいそうなので中身は当面空けておく

用語のみいくつか引用

- 神は死んだ

- https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E3%81%AF%E6%AD%BB%E3%82%93%E3%81%A0

- じゃあ神を殺したのって誰よ

- しごく当然の疑問だが、ニーチェの畑に立った上であえて一人代表選手を挙げるならデカルトと答えることになっている

ここでの「神」はいわゆる聖書の神を指している

いずれ専用ページで触れる予定- ただしニーチェ自身は哲学者としてのデカルトの考え方に「も」批判的

評価されるのは科学者としてのデカルト(および啓蒙思想家)

- ただしニーチェ自身は哲学者としてのデカルトの考え方に「も」批判的

- 畜群

- ニーチェは人類の大半を心の底から「ムラ社会にて飼われる脳無しの家畜奴隷の群れ」と見なしていたため、当然西洋における長年の旗振り役であったキリスト教など俺の比でないレベルで死ぬほど大嫌いだった

- この説明は俺が比較的人類に好意的な立場から要約している旨踏まえておいてほしい ニーチェ本人はもっとドギツい罵倒をしている

間違っても俺の言葉ではない 俺も好き嫌いは山ほどあるがそこまで人類嫌いではない

- この説明は俺が比較的人類に好意的な立場から要約している旨踏まえておいてほしい ニーチェ本人はもっとドギツい罵倒をしている

- 超人

- ↑の対義語

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%85%E4%BA%BA

カヤ語録ではなくニーチェ用語 カヤの台詞もここが参照元

- 永劫回帰

- キヴォトス的にはこれも怪しいかもしれない

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B8%E5%8A%AB%E5%9B%9E%E5%B8%B0

↓とも関連する話

- ブルアカ的には

- モモフレンズの一角Mr.ニコライが作中モモフレンズ設定として『善悪の彼方』を最近著した(体でキヴォトス内にてリアルに出版された)ことになっている

→『善悪の彼岸』

文筆

ヴァージニア・ウルフ

どうにかしてこの方の人生を簡潔に表せないかと散々頭をひねってはみたが、属した世界がどこをどう切ってもシリアスすぎて駄目だった ナザレのイエスをカルトの開祖と扱いデカルトすら平気でおっさん呼ばわりしている俺が「この方」と丁寧に呼んでいる時点でシリアス度合いを察してほしい

経歴については観念してWikipediaへのリンクのみ行っておく

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%82%A6%E3%83%AB%E3%83%95

例によって英語版がはるかに詳しい

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Virginia_Woolf

一応作家としての代表作はしっかり持っているし、当時の文壇に与えた技術上の影響も大きかった人

ギリギリゆかいな文化人トーンで語れるその辺にとりあえず話を絞って紹介しよう

このおばはん単独の発明ではないが代表的な功績に↓がある

- 登場人物の意識の流れを直接描く技法、その名も「意識の流れ」を広めた最初期の作家の一人

- 意識の流れ

- これはそのまま専門用語となっている

台詞でも地の文でもない、内面の思考を転写する表現たとえば︰

「歩きながら書類を確認しようと思っていたのに、うっかり強風に書類を飛ばされてしまった」

女の子が以下のように描かれていたとするいっけない、歩きながら書類を確認しよう~と思ったら……

強風に、大事な書類が吹き飛ばされちゃったわ。

駄目ね~、あたし。

何でも効率良くやるべきだし、

移動時間を有効活用しようと思ったのに、

このまま書類を失くしちゃったら、つくり直しになっちゃうし。

逆に、効率が良くないわ。「直接声に出して」こんな喋り方をする人はまず現実にいないし*2、フィクションの世界にも通常は存在しない つまりいわゆる台詞ではない

そしていわゆる地の文でもない じゃあなんだこれ上記のごとき文は伝統的な小説において分類不能だが、「現実の人間の頭の中に生じる意識(思考)の流れ」としてはまったく自然なフローと言える ならば小説にて描けぬ道理もない

「現実そのままの意識を表現するために用いられる"技法"」と解釈することで、十分に真面目な文学作品において採用され得る内容となる

これが「意識の流れ」- 仮にゲームテキストとしてフルボイスで台詞を喋っていたりしたら論外だが、まあそんなレアケースは想定しなくても大丈夫だろうガハハハ

- このおばはんの作ではないが、この表現技法の代表作としては『ユリシーズ』が知られる

「キャラクターの脳みその中身をそのまま垂れ流しているような"奇妙な"一人称視点で進行するネット小説」を読んだ経験があるなら、ああした表現技法が「意識の流れ」の現代における最後の(成れの果て的)実践例となる

- 20世紀当時は新しかったんだよああいうの

- 純文学としては廃れたが、ヴァージニア・ウルフの項目内に書くのは憚られる類の俗っぽいジャンルに細々と生き残っている

- 視点人物の意識が途中でおかしくなるたぐいのシナリオにおいてこの上なく最適な表現技法である、と後年の人々が気付いてしまった

- 純文学としては廃れたが、ヴァージニア・ウルフの項目内に書くのは憚られる類の俗っぽいジャンルに細々と生き残っている

完全一人称かそうでないかによって「内的独白」と用語分けしたりする場合もあるが、21世紀の今となっては割とどうでもいい

それはそれとして、現代では小説家というより最初期フェミニズムでの言及が一番多そうな気がする

- お金と自分だけの部屋

けだし名言であるA woman must have money and a room of her own if she is to write fiction.

もし女性が小説を書こうとするなら、お金と自分の部屋(自分ひとりの部屋)を持たねばならない。男女教育機会均等や女性の経済的自立を説く「過激派」としての立場がヴァージニア・ウルフその人だった

まあ2024年ともなれば飢える心配をせずに済む銭と予定を邪魔されない私的空間が欲しくない現代人など誰一人いないが、1929年当時の環境を考えれば言いたかった事は伝わろう

- ヴァージニア・ウルフの地元=W.W.Iでダメージ受けてなお心では筆頭国気取っていた英国にあって、(男性と同等の)女性参政権が実現したのは1928年……とか当時はそういう世界だった

- さも昔から男女平等実現してましたみたいな顔でイスラム圏非難している勢力が21世紀の西ヨーロッパだが、彼らが20世紀まで何をやってたか定期的に蒸し返すのは時に有益な思考となる

ついでに殴っておくと2024年現在の地球においてはバチカン市国とかいう蛮族の集落だけが女性参政権を一切認めていない というか参政権を認めていない、シャーマンを兼ねた坊主の酋長が集落内の全てをトップダウンで決めており、なおかつ女性は坊主の仲間に加われない事になっている あいつらどの面下げてイスラム圏非難してるんだ?

- さも昔から男女平等実現してましたみたいな顔でイスラム圏非難している勢力が21世紀の西ヨーロッパだが、彼らが20世紀まで何をやってたか定期的に蒸し返すのは時に有益な思考となる

- 「経済的に自立せにゃ始まらん」という論調について日本では与謝野晶子が10年ほど早く若干似たような話を唱えていた しかし残念ながら議論が迷走した末にただのレスバと化したあげく混迷してどこにも着地しなかった(母性保護論争)

- 念のため書いておくとこの与謝野晶子はあの与謝野晶子

- ここに後年「正論だがそれはそれとして有色人種差別はもっと凄惨なんじゃね?」と物言いが付き、事実上未解決のまま現代に至っている

- ヴァージニア・ウルフの地元=W.W.Iでダメージ受けてなお心では筆頭国気取っていた英国にあって、(男性と同等の)女性参政権が実現したのは1928年……とか当時はそういう世界だった

本人没後数十年経ってからほぼ無関係の他人が書いた演劇作品(戯曲)だが、ネタ元としてヴァージニア・ウルフが引用される際はしばしば↓がセットになる キュラレもその例に漏れなかった

- ヴァージニア・ウルフなんか怖くない(Who's Afraid of Virginia Woolf?)

- https://en.m.wikipedia.org/wiki/Who%27s_Afraid_of_Virginia_Woolf%3F

タイトルは(表面的に説明するなら)苗字ウルフ(Woolf)とディズニーの『三匹の子ぶた』挿入歌「オオカミなんか怖くない(Who's Afraid of the Big Bad Wolf?)」を掛けたしょうもない冗談だが、著者は大真面目なテーマ・作品の中核を成すフレーズ

(オオカミなんか怖くないと歌う子ぶた→直視したくない現実や真実から必死に目を背ける人たち)

として象徴的に取り扱っていた(そのようなコメントを公式に残している) さああなたはどうですか

気になる人はリンク先Wikipediaを機械翻訳にでも放り込んどいて

個別の作品批評を飛び出して「(現実の)ヴァージニア・ウルフを心の底では恐れる人々」というテーマでも様々に論じられているが、きりがないため省略

なんで俺はブルアカの誤訳情報まとめるWikiにヴァージニア・ウルフの解説書いてるんだ? まあええわ

以上、ある程度茶化しつつ書ける業績ベースでのヴァージニア・ウルフ

本人の人生については悪いけどリンク先読んでね ヴァージニア・ウルフなんか怖くないとは口が裂けても言えん怖いぞ確実に

たぶん「ヴァージニア・ウルフが怖い人」と「ヴァージニア・ウルフなんか怖くないと言い張る人」の二種類しかこの世にはいないと思う

- キュラレでは

- 「七つの外典」の正体の一角だった

当然黒い大きな犬を連れていたようだ

この二行のために何行書いたんだ俺

(『カーマスートラ』著者)

著者不明

例によって日本版Wikipediaはだいぶ情報が古い(推定成立年代に関する情報も100年単位でズレている)ため英語版記事リンク

- 正確な成立年は未確定(今後も確定することはないだろう)

「とりあえず西の方でカトリックが三位一体を確立させアリウス派を攻撃していたような時期よりは昔」が最新の学術的ステータス×このWikiにおける縦軸年代説明となる

少なくとも今日に伝わるバリアントにおいては作品フォーマットがかっちり定まっており、(旧約)聖書で言う非歴史パートの経典(『詩篇』『コヘレトの言葉』等)と同程度には「教え」を説く真面目なテキストとなっている

- 今日に伝わるバリアント

- 歴史の中で『カーマスートラ』から「引用」されてきたテキストには現存するバリアントに見られない節が複数確認されている

一部は伝言ゲームの産物かもしれないが成立後に改稿(または伝播先の地域における独自アレンジ)されてきた可能性が高い

- ブルアカ的には

- キヴォトス一般の禁制品と若干事情が異なる

- キヴォトスは禁制品に厳しい

ハルナをもってすらワインが「キヴォトスの生徒には基本的に絶対手に入れられない、禁じられた品」扱い*3、クーデターがトイレ掃除止まりのレッドウィンターですら密造酒製造では即座にシベリア僻地行き*4

キヴォトスは成人向けオブジェクト全般にまったく優しくない ハルナやレッドウィンターでもダメならキヴォトスに生徒が酒飲める自治区は無い、おそらくは連邦レベルで厳重に規制されている

一方で性表現に目を向けると、ベータ版で直球のバカ呼ばわりだったコハルでもエロ本ちょろまかせる程度には相対的に規制が甘い 二次元美少女がリアルに歩いてる世界だから仕方ないね - トリニティにとって

- 何よりも

「(自校が掲げる中心教義と同程度以上に古い)異文化圏/異教の教えを説く本」

としての(半)禁書扱いが先行していたと考えられる*5 先生NGによる没収は禁制品NG一般の範疇で起こしたアクションと考えられる*6が、

サクラコが読むハメになったら大惨事という危機については

「よりによってユスティナ聖徒会の後継団体たるシスターフッドのボスに」

「他派閥も顔を出しているフォーマルな場で」

「異教の経典を朗読させてしまう」

という個人的ハプニングでは済まないトリニティ的大事故要素が含まれていた形になる

「トリニティが分裂するような騒動」と表現したシミコもそうした政治的危機を念頭に置いていたのだろう トリニティ面倒くせえな

きっとモデルになった宗教はもっと面倒臭いんだろうな- "後発の伝統宗教"は当然ながら「実は自分たちの教えが成立した時期はそれほど古くない」と信者に意識させる機会をあまり好まない

もう少し時代が下ると新参者であるビハインドを逆手に取って「(先行して創始されていた宗教を担ってきた)奴らは当初の真なる教えを勝手に解釈して都合よく捻じ曲げてきた、我らの教祖が始めて原点に立ち返ったのだ」スタイルを採用する形になる 現代のキリスト教やイスラム教や新興宗教群はこの形式

- "後発の伝統宗教"は当然ながら「実は自分たちの教えが成立した時期はそれほど古くない」と信者に意識させる機会をあまり好まない

後にインドを侵略して植民地化したどこかのクソ国*7も強い偏見に基づいて(そもそも内容を改変されていた)英語版『カーマスートラ』を検閲した

「西の価値観と異なる宗教体系(古代インド系)の宇宙観」を根底に敷いて著された書であるため、きっと気味が悪かったのだろう

異質なものを恐れる風習は人類が人類やり始めた頃から延々続いている文化であるため、なかなか簡単に脱却できるものではない

ダンテ

ダンテ・アリギエーリ

世界で最も有名な精神的童貞、あるいはキリスト教世界を生きた負け組政治家および作家 場合によっては自作品中の登場人物

一目惚れした同い年のベアトリーチェ(当時9歳)と9年ぶりに再開するも、何一つ想いを告げられないまま自分はさっさと許嫁と結婚

ベアトリーチェも普通に別の男と結婚したため脳を破壊されてしまった これベアトリーチェ一方的な被害者じゃね?

その後ベアトリーチェの早世(享年24歳)によって本格的に破壊された脳の中、せめて文学作品の中にその姿を焼き付けようとする執念の下で世界的名作『神曲』を執筆

自身を主人公に据えて地獄巡りを始めたあげくベアトリーチェを守護天使的ポジションに描いてしまう これベアトリーチェいい迷惑じゃね?

……以上が「『神曲』におけるベアトリーチェは実際の初恋相手がモデルである」と見なす場合のダンテ像

- ベアトリーチェ二次元美少女説

実在女性に対するスタンスとしてあまりに

気持ち悪い異様である点も影響し、ベアトリーチェ非実在二次元美少女説も(主に神学方面から)唱えられている

その場合は元許嫁である妻との間に複数人子供作っている点も傍証

まあWikipediaでも読んどいて

時代を考えるとどちらのオチもあり得るライン上なので五分五分だと思う

「こいつやたら3の倍数を強調してんな⇨これ三位一体の話書いてるんじゃね?」

というのが物凄く大雑把な神学方面の論旨であり、非実在説を採る場合は(脳を破壊されたショックで名作を書き上げた精神的童貞ではなく)故人であった師を含む周辺人物ことごとくを利用してでも三位一体を称賛せんとするキリスト教世界におけるシリアスな一席で紹介すべき人物となる- 論者が神学的シンボル論に立つ場合、各行が11音節から成っているスタイルについてはノイズとして完全に無視される事になる

あるいは3行1セットを最小単位として3の倍数に押し込める形になる 3掛けたら3の倍数になったぞ!?✟😍✟

- 3の倍数

- そこら中に転がっている上に現実のあれやこれやに適用する際も小回りが効いて便利であるため、キリスト教に限らず後乗りの新興宗教もよくシンボルとして採用する

現代日本で真っ先に意識されるであろうカルト****もその一つ

- 論者が神学的シンボル論に立つ場合、各行が11音節から成っているスタイルについてはノイズとして完全に無視される事になる

そんなわけで

この世の創作物で引用元となり得るベアトリーチェはただ一人or1キャラであり、「全ての巡礼者の幻想である私」も当然『神曲』におけるベアトリーチェが参照元となっている

なお『魔法図書館キュラレ』には超重要ポジションでダンテが登場していた

(『ニンジャスレイヤー』作者)

『ニューロマンサー』に連なるサイバーパンク的カン違い近未来日本SFジャンルの内では最も直近ウケたSNS小説

建前上は外国人が原作者だが、原作を翻訳しているという体で表に立っている「翻訳チーム」は日本人グループ なおかつ推定同人活動時代において日本語個人サイトおよび日本ローカルSNSであったmixi以外のコミュニティは確認されていない

たぶんゲイシャ・ガール・ウィズ・カタナ的な二番煎じ

- ゲイシャ・ガール・ウィズ・カタナ

- 「外国人が遊ぶカン違い日本的世界観のTRPG」という体で日本人(山北篤)が作ったジョークTRPG

日本が自前でカン違い日本を再生産するのは今日的に考えると日本スゴイ系コンテンツの亜種的に痛々しい気もしないではないが、まあ言うまい

数々の黒い噂や関係者の実名ステルスマーケティング告発を経てきたKADOKAWA系列の下で商業化・マルチメディア展開されている点がIPとして強みであり弱みでもある

- KADOKAWA系列

- それほど深く考えて殴ったわけではなかったが、いざ真面目に調べたらろくでもない話だらけだったためしっかり助走を付けてKADOKAWAを殴り直した↓

もはやブルアカとは一切関係無い話になるが個別ページ「2010年の「自称個人運営」アフィブログ系ステルスマーケティング騒動~2024年ステルスマーケティング違法化戦争15年史」参照

個々のIP関係者に罪は無いが、パブリッシャーとしてのKADOKAWAはカトリックみたいな奴ら(罵倒)であるためガッツリ組んでいるIPほどファンコミュニティ外からそんな目線が入りがち 角川が悪いよ角川が- ここ文句のあるKADOKAWA関係者がいたら2014年の迷惑系アフィブログ利用ステルスマーケティング実名告発について消費者に説明してから記述直してね

ジャンルとしての中身や方向性は古典たる『ニューロマンサー』の時点でほぼ完成されておりそれほど新しさは無いが、近未来ニンジャ要素を抽出して誇張してSNS世代に再燃させたため国内現代サブカルチャーへの影響は大きい

- ブルアカ作中でも古今東西ニンジャもののパロディ塊であるミチルの日本語ボイスとしてそれらしい参照が確認されている

- 登場キャラクター「ラオモト・カン」にまつわる定型文が韓国のオタク間でキム・ヨンハの清渓川ミームに転じ、若干のタイムラグを経て日本へも伝播

「喰積の 前にいささか」における敵対者「ニャオモト・カン」として還元された

ハーラン・エリスン

ゲーム内勢力ページにも書いてあるが、グローバル版見解におけるデカグラマトンの元ネタ候補作品『おれには口がない、それでもおれは叫ぶ(I Have No Mouth, and I Must Scream)』の執筆者

- ただし"AM"は人類を回路の底から憎悪しているタイプの万能管理AI 生じた知性の飛躍について語り手が吐き捨てる皮肉(コギトエルゴスム→I am)、および聖書的絶対者を真似する傾向以外の類似性は薄い

- 加えて言えば"AM"は(どこまで行っても地球/ハードウェアに縛られる自分の限界を理解した上で)残り五名となった人類への純粋な嫌がらせ目的としてパロディを用いる

どこかの誰かに本気で絶対者だと思い込まされていたデカグラマトンとはだいぶ状況が異なる - 狂った管理AIが聖書的な神のパロディとして君臨する/しようとする構図そのものは未来型ディストピアあるある要素なので、さほど個別の作品を取り立てて比較すべき要素でもないかもしれない

どこぞの自販機は俺****だった…としっかり自己反省できていたので狂ったAI扱いは可哀想かもしれない

- 加えて言えば"AM"は(どこまで行っても地球/ハードウェアに縛られる自分の限界を理解した上で)残り五名となった人類への純粋な嫌がらせ目的としてパロディを用いる

日本語訳的には『竜討つものにまぼろしを』にて(男を狂わせる)セイレーンの歌声を「色」「色彩」と表現している点がやや気になった/原文の単語が何かまでは知らん

- 『死の鳥』

- グノーシス主義(つまり聖書の神はニセモノの悪神であると解釈する流派)に基づいて書かれた作品(ネタバレ)

作中でニーチェを引きつつGodについて「狂った存在」と言い切っている- マーク・トウェイン

- 同作品ラストでスペシャルサンクスされている(ネタバレ)

世間的には『トム・ソーヤーの冒険』や『ハックルベリー・フィンの冒険』の作者だが、聖書およびキリスト教世界について強めに切り込んだ批判的作品を複数著している*8

キリスト教文化圏にもキリスト教に批判的な文化人はしっかりいるのだぞ

- 『鞭打たれた犬たちのうめき』

- 傍観者効果(キティ・ジェノヴィーズ事件)*9を元ネタに使った小説

- 『ジェフティは五つ』

- ほとんどついでのような言及だが作中でボルヘスに触れている

あとはまあこのWikiとしてはディストピアSF小説『「悔い改めよ、ハーレクィン!」とチクタクマンはいった』の名前も出しておくべきだろう ここまで挙げた作品はどれも同じ本(『死の鳥』)に収録されている

(『ピーターパンとウェンディ』原作者)

ジェームズ・マシュー・バリーだが知られていないのでまあええわ

言わんでも分かる「ネバーランドでつかまえて(グローバル版︰Playing Tag at Neverland/ネバーランドでの鬼ごっこ)」の元ネタ タイトルのズレについてはリンク先参照

- 2024年現在、キヴォトス自体をネバーランドの変種と見る不穏な読解も一応存続している

- 「かつて生徒だった成人」「かつて生徒だった大人(作中用語)」が未登場であるため、「生徒/忘れられた神々は本当に成人あるいは大人(作中用語)まで育つのか?育ったとしてどうなるのか?」問題も未解決

- メインストーリーが時系列上明らかに二年目以降に突入している一方、プロローグ以降生徒の学年には変化が見られない ソシャゲ都合ではなくしっかり作中設定に含まれていた場合は非常に不穏な事になる

- ネバーランドは親に忘れられた子供たちの土地

- 『ピーターパン』一部日本語訳におけるラスト一単語の誤訳

- そういえば微妙に誤訳Wikiの領分だったので触れておく

原文最後の段落はこうなっている(「子供は快活であり無邪気であり非情でもある」というゾワッとするが反論できない話に最後の最後の最後で落とし込んでいる)(英語圏における青空文庫みたいな事やっているプロジェクトから引用)

*10

As you look at Wendy, you may see her hair becoming white, and her figure little again, for all this happened long ago. Jane is now a common grown-up, with a daughter called Margaret; and every spring cleaning time, except when he forgets, Peter comes for Margaret and takes her to the Neverland, where she tells him stories about himself, to which he listens eagerly. When Margaret grows up she will have a daughter, who is to be Peter’s mother in turn; and thus it will go on, so long as children are gay and innocent and heartless.

つまり、シナリオの大半を占めるネバーランドでの冒険活劇は極論割とどうでもよく、最終章=永遠に時が止まっているピーターパン←→年老いてネバーランド/ピーターパンと縁が切れてゆく現実の普通の大人の対比こそが原作テーマ上の本体となる*11

しかし伝統的な日本語訳の一部エディション*12はディズニー的改変に忖度したのか……あるいは子供向けの物語にどうにかして押し込めたかったのか……とにかくわざとこの単語を無視、あるいはまるでニュアンスの異なる単語で置換してしまっている ハートレスだぞハートレス何をどう訳したら「気まま」になるんだ答えろ石井桃子もう死んでたわ

翻訳姿勢どうこうでは済まないし「誤」訳と擁護するのもまだ甘い純然たるシナリオ改変行為であり、知らずに読むと物語の着地点がまるで変わってしまうため騙されないようにしよう

ブルアカが引用している「ネバーランド」もおそらくは原作梅花園のギャングたち見てみろ由来であるため、とりあえずそんな事情があるんだよという旨補足しておく

- ディズニー版

- 観た事無いが例によってろくでもない改変の犠牲になっているらしい

ピーターパン2とか考えた奴頭ネバーランドか?

ボッカッチョ(ボッカチオ)

サイゼリヤで売ってそうな苗字のイタリア人 ジョヴァンニ・ボッカッチョ

ジョヴァンニじゃどのジョヴァンニか分からないのであえて呼ばれる場合はボッカッチョ

名前のサイゼリヤっぽさを調節する際はボッカチオ表記だったりもする

しかし少なくとも日本では本人の名前より『デカメロン』の方が圧倒的に知られている

- もっと正確に言えばデカメロンという響きだけが圧倒的に知られており、中身はペストを恐れて立て籠もった若い男女らの雑談程度にしか知られていない

- デカメロン

- déka hēméra

水着ハナコの日本版ガチャバナー「しどけなく水面揺らす十日」について、十日と読ませる説が唱えられている- ついでにミナモではなくスイメン呼びにすると575にリズムが揃い語呂が良い

- 日本版ガチャバナーは日本産であり、日本における『デカメロン』の扱いとしては最も一般的であろう下ネタ解釈

- 「十日」から辿るには一定の知識を前提としつつ結局はしょうもない下ネタに落ちる

- 『デカメロン』自体が猥雑な話を肯定的に捉えている

などリンク先にある話も無い話も多数の傍証が出てくるためあらゆるブルアカ考察の中で最もそれらしい部類だが、

あくまで日本版パブリッシャー側の宣材であるガチャバナーを作品読解(「ブルアカ考察」)の対象に含める態度がどの程度妥当であるかは知らん

- あくまで日本版パブリッシャーの宣材

- ネクソン直営のグローバル版水着ハナコは素直に洒落た感じのガチャタイトルを採用している

サフランは十分な日差しの下で花を咲かせる

ハナコは陽光の下でこそ輝く

そんな感じの種明かし

メインストーリー中で陰に陽に示される行動原理(ストレスの昇華&寄ってくるトリニティ内派閥への牽制としての下ネタ)を踏まえると、夏イベントの内容的には推定下ネタに走った日本版よりこちらの方が自然な気もする

とか書いてると実はこっちもなにがしかの下ネタに辿り着くのかもしれないがそこまでは知らん

ボルヘス

ホルヘ・フランシスコ・イシドロ・ルイス・ボルヘス・アセベード

こんなもん毎回フルネーム書いていたら発狂するので普通はただボルヘスと呼ぶ

いわゆる無限の猿定理の一角をなす『バベルの図書館』(ありとあらゆる文が収蔵された空間)が『魔法図書館キュラレ』ストーリー冒頭で爆散した世界中の禁書を収める図書館「バベル」の直接的な元ネタとなる

韓国つながりで言えば『Library Of Ruina』も共通の元ネタと考えられるため、韓国では(日本より)ボルヘスが一般教養寄りなのかもしれない

- ブルアカ的には

- ゴルコンダによって「ある偉大な芸術家の作品の名を少々お借りして」と単品からの引用を断言されているThe Library of Loreの元ネタ候補その1

- ボルヘスは構造主義的なテクスト論の確立前に構造主義的なテクスト論を実践した先駆け的存在でもある*13ので、ほぼ確定で元ネタだとは思う

- 構造主義的なテクスト論

- 「作者の死」が端的に姿勢を表す縁深いキーワードとして用いられる

いかなる経緯か日本語ページではニコニコ大百科がもっともよく説明しているのでリンクを貼っておく

今日では単にテクスト論と言ったらそうした狭義のテクスト論を指す 本来は構造主義もテクスト論もより広義で難解な言葉であるため、「作者の死」に関しての話であればそう呼ぶ方が本当は誤解を生みにくい まあここはフォーマルな空間ではないからどうでもええわそんなわけでとりあえずこのWikiにおいては(少なくとも対ブルアカの読解姿勢としては)採用せず、isakusan発言すなわち金言と見なす伝統的読解を前提に据えておく

文章読解の一手法で、(作者の意図等)背景となる情報はあえて切り離し「目の前の文章だけを読む」読み方科学の天才って設定のキャラなのに作中で小学校レベルの理科の知識を間違えた

みたいなケースにおいて「ああライターの頭が残念だったんだな」とは(あえて)考えず、作中の要素だけを拾いつつなにがしかの読解……たとえば「実はこのキャラクターは若年性アルツハイマー病かもしれない」といったものを矛盾なく作れたなら狭義のテクスト論の実践となる

(普通はもっとまともな品質の文章に対して用いるが、要するにターゲットを目の前の本文に絞って論理ベースで読解する)

作者の死を前提にこの手のテクスト論を用いると単一のテキストに対し通り得る読解のバリエーションが飛躍的に増える いわゆる国語の授業的な読解姿勢ではないため馴染みが薄いかもしれないが、文学の世界ではかなり好んで用いられている

ただし本来的には古い時期に書かれた作品の読解が完全に硬直してしまう事態へのアンチウェポンであり、

同時代の書き手が明言している話すら無視する立場まで行くとだいぶ過激/攻撃的な読解になってしまう- 一昔前までは「"日ごろから同性愛嫌悪を公言する作家"の書いたテクストから"筆者の同性愛的傾向"を読み取る」という例が使われていたようだが、今日的にはだいぶ問題があるのでより現代的な例示への更新が望ましい

ボルヘスのおっさんは実践として「実在しない作品の評論」等も垂れ流しており、今日ではTwitterあたりにいくらでも転がっていそうな部活動だが当時の世界には新鮮な驚きをもって迎え入れられた

この手の現代アート的活動はn番煎じこそ容易だが、第一人者として積極的に先入観の枠をぶち壊すとなると簡単なことではない 偉い人だ

- 翻訳者として

- スペイン語向けに大量の海外作品を翻訳しまくったらしい 翻訳元にはヴァージニア・ウルフも含まれている

特に詩の翻訳について「翻訳する時点でオリジナルとは別物になってるんだから『忠実な訳』ってのがナンセンスじゃね?俺が改善してやるぜくらいの攻め姿勢でよくね?」みたいな強気の態度を取っていたらしい

今日の積極的ローカライズ/カルチャライズ姿勢の尖兵と考えればブルアカ日本版にもちょっとは関係してくることになる

石井桃子

ブルアカとの縁で言えば『ピーターパンとウェンディ』を早期に和訳したうちの一人 韓国ネクソン的にはほとんど無縁 このページ的にはピーターパンとウェンディ作者からの派生項目と思ってほしい

- 児童文学の翻訳者として日本国内における超超ビッグネームであるため『ピーターパン』もしばしばこのおばはんのバリアントで読まれてきたが、ラスト一単語を事実上改変しているため今日的には注意が必要となる

詳しくは↑参照

原作『クマのプーさん』の和訳でも知られるため、ブルアカ的には少なくとも習近平の目が黒いうちは参照される可能性が最も低い枠の人物となる まああくまでも日本ローカルの畑における有名人なので、韓国としては特に積極的に参照する機会もないだろう

太宰治より数年早く産まれているが、101歳まで生きたため現代2008年まで存命だった

テキトーに有名人の名前を出したわけではなく、歴史上の歯車の噛み合い方次第では太宰治の生死を変えていたかもしれない特別な立場にいた

訳書の一部はあなたも子供の頃それと知らずに読んでいるかもしれない、「いしいももこ やく」に見覚えはないか? *14

*14

村上春樹

ノーベル文学賞が内部処理非公開で候補に入る回数も上限無いの作家に良くないと思う

日本語圏が認識していない間に東アジアで「小確幸」がバズっていたらしく、ブルアカがパロディとして逆輸入したのが所確幸

他の人が真似しようと思っても上手く真似できない独特の文を書く 凄い人には違いない

しかしストーリーの面白さで評価されているタイプの作家ではないため何とも言い難い

- 『ねじまき鳥クロニクル』

- 韓国語原文におけるメインストーリーVol.2タイトルの元ネタ候補

→意図して変えたらしい訳(意訳)を参照

翻訳バージョンはかなりサッパリした文になっており、それゆえに国内外で受容のされ方に大きなズレがある作家の一人……らしい 俺はグローバル版を読んだ事がないので真偽を知らないが、少なくとも専門家は口を揃えてそう言う

- 翻訳バージョンはかなりサッパリした文になっており、それゆえに国内外で受容のされ方に大きなズレがある

- 完全に余談のつもりで書いた一文だったが、これはまさにブルーアーカイブの日本語ローカライズ事情と完全に一致する説明だった

なるほどこういう事だったのか、心で理解したぞ…

今日的には『海辺のカフカ』(2002年9月)で早々とトランスジェンダーを取り上げていた点が注目される

- 『3年B組金八先生』第6シーズン(2001年10月~)の方が一年ほど早いため、村上春樹一人が先駆的だったわけではない

性自認としてのトランスジェンダー/当時の呼び方では性同一性障害 の存在が(お笑いとして消費されていたオカマ/オナベの枠を超えて)ある程度真面目に認知され始めた時期の作品となる

もちろん両作品とも国内における認知度向上に少なからず寄与したとは思う- もっとも『金八先生』脚本家(小山内美江子)は原作(小説版)後書きで

「おいドラマ視聴者の奴ら現行制度の何に問題提起したのか、というか性同一性障害が何なのかまるで分かってねえぞどうなってんだ!?」

と具体的なクソ感想を晒しつつ愚痴っていたため、「ある程度」の程度はお察しだったかもしれない

俺はドラマ版を一度も観た事が無いので問題の所在に関する判断は保留する

- もっとも『金八先生』脚本家(小山内美江子)は原作(小説版)後書きで

無関係な金八先生で半分埋まった村上春樹項目というのもどうかとは思うが、他に書くべき内容を思い付かない

やれやれ

- 翻訳者として

- 引き出しに海外文学を持ちつつ自前で訳文品質管理できる人すなわち翻訳者の最適アビリティ持ちであるため、ある程度名のある作家は海外文学の翻訳も担当する事になっている

英→日の翻訳者としては読みやすいローカライズを行ってくれる勢 何を訳しても村上春樹が書いた小説みたいな雰囲気になっている気はしなくもないが、まあ読みやすさは正義だろう

絵画

マグリット

ルネ・フランソワ・ギスラン・マグリット

シュルレアリスムの変な絵(これは二重表現かもしれない)をいっぱい描いた20世紀の人 他に有名なマグリットさんはいないがしばしばルネ付きになる ルネだけで呼ぶとデカルト含めて他人と被りまくるためマグリットは必須

まあWikipe…いや画家相手にWikipediaはナンセンスか、まずは画像検索だ

シュルレアリスム筆頭ポジションの一人である都合とても有名な絵が多いので、本人の名前知らん気がする人でも検索すれば何枚か見た事ある絵に当たる可能性が高い

中学校が公立だった人はほぼ確実に美術の時間の座学(美術の時間にあんまり座学やらせるのもどうかと思うが)で学ばされているはず さああなたは記憶に残ってるかな

見ての通りゴルコンダ&デカルコマニーの参照元

- シュルレアリスムを解釈するのも妙な気がするけど

- マグリット作品『ゴルコンダ』は、「無数のおっさんが同じコートと山高帽によって 普通 平凡 平均的 といった(本来ありもしない)概念の下に均質化されている絵」と解釈される…というか本人がそんな感じに説明している

そういう事ですよヒフミさん

他方でブルアカにおけるゴルコンダはソロ出演しているため、原作そのままでは同種のコンセプトが成立しない(ただのおっさんの絵になってしまう) それゆえ

と繋がる形になる少々故あって、(中略)背を向けた状態での挨拶となるご無礼、どうかお許しくださいませ。わたくしにはこれ以外の方法がありませんもので

- デカルコマニー

- なぜか昔から日本のブルアカページは『ゴルコンダ』だけ拾って相棒の解釈を無視しがちだが、マグリット作品に直接の元ネタ『デカルコマニー』が存在する

こちらはコートに山高帽のおっさん(単品)が背を向けた上で文字通り転写されており、おっさんの見た目はほぼゲーム内のゴルコンダとなっている- 文字通り転写

- 重ねてみるとズレている(=転写を名乗っているのに差異が生じている/というかアナログな転写だからこそ差異は生ずる)点こそキモだと解釈する人もいる

意図的なものか単にフリーハンドで描いたらそうなったのか俺は知らん(マグリットの場合はどちらもあり得る)、ひょっとしたら本人が何か言い残してるかもしれない

- 記号・解釈・テクスト

- ゴルコンダがペロロジラ戦の前に語っていた記号学やテクスト論の話(非専門的にはどちらもまあ似たようなもん)

事物それ自体が意味を持つのではなく、「誰かが事物を見て解釈する行為」によって初めて意味≒テクストが生じると仮定する考え方

- 都市伝説

- ゴルコンダによって「都市伝説」や「怪談」が「記号」の変種と説明されるのは、オリジナルの段階からまるで伝聞調・引用であるかのように語られる物語が拡散=転写されていくことで初めて成立する/原作の時点でありもしないオリジナルの物語が外に存在するかのような体を取る※ジャンルであるため

※「これは俺が考えた怪談なんだけどさ…」と怪談を語り始める奴はどこにもいないって話ね

おい箭吹シュロ聞いてるか趣味に創作掲げてる奴が怪談家名乗るほど実の無い行為もなかなかないぞ

- 「実存主義者たちの辺獄」

- 実存主義は要するに「在る」以外のあらゆる性質は後付けに過ぎないと考える立場*15

現代における辺獄は要するに地獄でも天国でもその中間でもないナチュラル死後の世界の比喩として使われる空間(カトリック等はもっと傲慢な使い方をしているが文脈上そうした意味は無い)

そうした前提に続く形で、エデン条約編など繰り返し描かれる「『下着だと思えば、それは下着だから』が本当にそうなってしまう場所」としてのキヴォトスが(ゴルコンダ&デカルコマニー的には世界そのものが)「後付けの記号で成り立っている空間」として冷徹に表現される……と読むのが素直な解釈になる

士郎正宗

イラストレーター兼漫画家

『攻殻機動隊』と同一世界観の作品も複数手掛けているが、(攻殻機動隊も含めて)版権周りがいつもいつもややこしそうな事になっている 苦労の多そうな人だ

デカグラマトンにまつわるストーリーラインもサイバーパンクにおける主要テーマ/AIと精神の境界・所在を問うた原作『攻殻機動隊』に若干通ずるものがある

- 人間が脳まで機械化された世界にあって人間/非人間を分かつ作中所与の概念が「ゴースト」となっている*16 ブルアカにおけるヘイローを考える上で参考になるかもしれない

預言者ケテルの外見・モーション的元ネタは『攻殻機動隊』の多脚戦車

- 原作『攻殻機動隊』もオチにカバラ名指しで(つまり元ネタは正確に理解している宣言付きで)生命の樹が出てくるし、作中最後の問いかけ(「なぜ人形使いが草薙素子を選んだのか」)についての回答はシンプルに「エン(縁)」と説明される

ブルアカ日本版の「絆」に対応する原文韓国語の単語は인연(因縁)

(ただし知名度的には原作フチコマではなくアニメ版タチコマからの引用かもしれない)

- アニメ版タチコマからの引用

- 2024年グローバル版エイプリルフールソング「딸기우유 콤플렉스」の英語タイトル「Strawberry Milk Complex」はおそらくアニメ版攻殻機動隊の副題(STAND ALONE COMPLEX)パロディ

- 『攻殻機動隊1.5』出版当時の士郎正宗は付録のコラムにてアニメ版を酷評…とまではいかずともだいぶ厳しめに評論…いや酷評入ってるかな…していたため、本人の項目にあまりアニメ版の話を書くのもアレかもしれない

- AIと精神の境界

- これ自体はサイバーパンク勃興はるか以前、近代的自我の萌芽と並行して何百年も論じられてきたテーマではある

理神論で括られるルネ・デカルトからして実際はだいぶ自然科学寄りの経歴を持っており、代表作『方法序説』でも現代的に言えば事実上のAI論に言及している

原作『攻殻機動隊』のキャラクター描写その他は後のメディアミックス路線に一切迎合せず、原作自身の独自路線を貫いていた

- 世間のイメージする『攻殻機動隊』とはだいぶ雰囲気が異なるので、機会があればぜひ読んでみてほしい 全三冊

- 押井守(映画版監督)あたりはなんか自分が何もかも作りましたみたいな顔をしているが、俺は一通り見比べた上で概ね原作の功績だと思う

関係者の方々、そろそろ原作ベースの映像化シリーズ一個くらい作らないか?*17

- 原作『攻殻機動隊』

- 「ものすごい勢いで脚注*18を使いまくる漫画」という技術上の大きな特徴がある

ほとんどオーディオコメンタリー付きみたいな状態になっており、後から評論で飯を食わんとする人間を大勢憤死させてきた- 士郎正宗はまったく新しい概念を提唱した上でその先に続く話まで描いていたため、無いなら無いでみんな頭を抱えていたはず

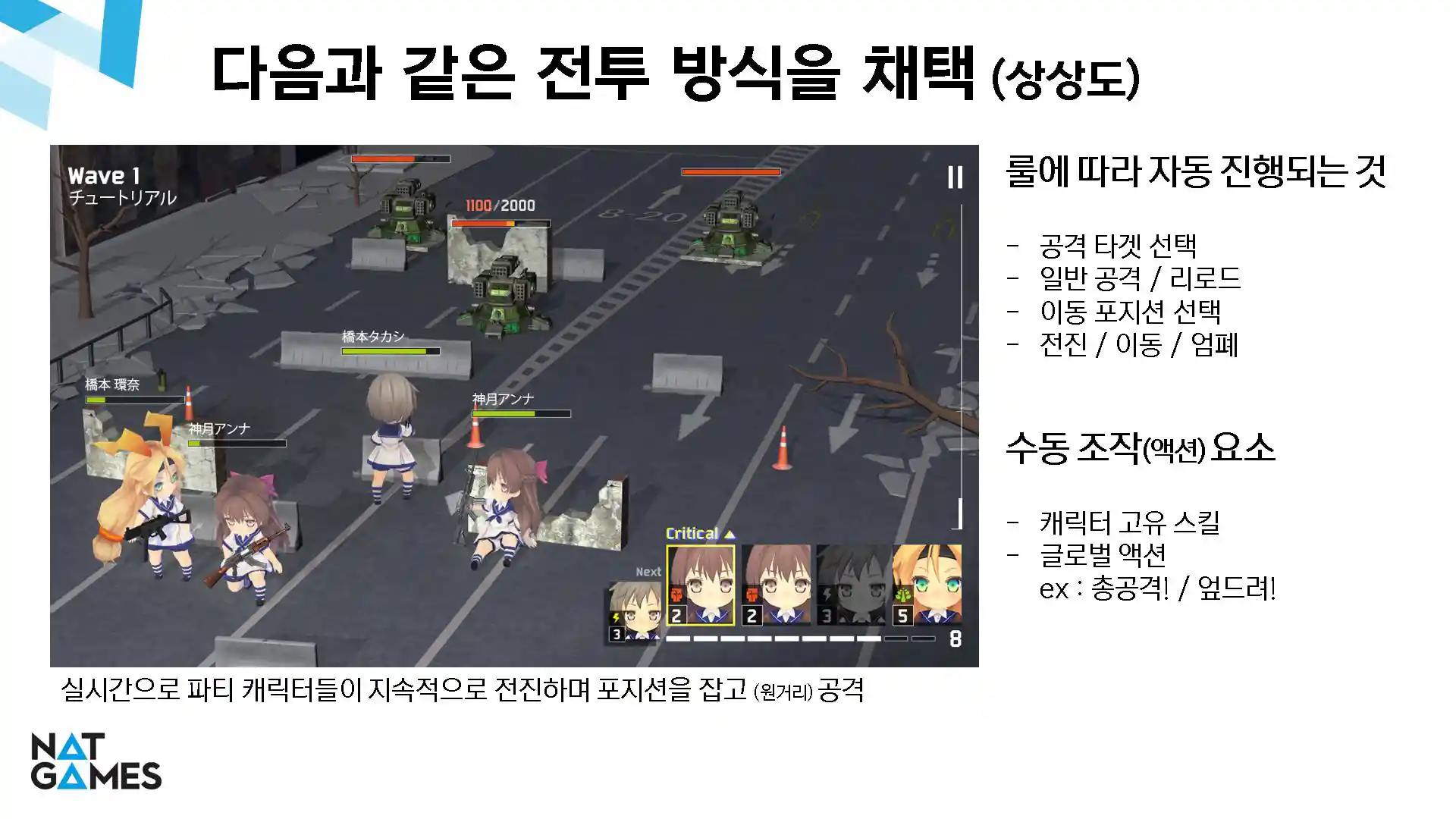

橋本タカシ

主に橋本環奈項目↓のスクショで橋本タカシって誰やねんとなる人向け 偶然同じ苗字だが橋本環奈とは無関係

https://twitter.com/exclamation_84

往年の名作美少女ゲームに関わっているその道では有名らしいイラストレーターで、韓国Wikiではキム・ヨンハが直撃世代と指摘されている

実は橋本タカシの出世作であるWith youは乃絵美で有名で、With Youの乃絵美が人気だった時代が2000年前後、つまり第1世代オタクだったキム・ヨンハが血気旺盛だった20代の真っ最中のキャラクターだったからその影響もないわけではないだろう。

2024年現在本人の旧Twitterアカウント↑メディア欄にはなんとブルアカガチャスクショや同人参戦告知が並んでいる

誰が仕込んだダミーネームにせよ今頃当該の人物は感無量だろう

- 乃絵美

関連する記述も読む限り「メインヒロインより人気が出た攻略不可妹ヒロイン」の先駆け的存在だったようだ

俺は浅学にしてあらゆるキーワードを今初めて聞いたためどのくらいアイコン的存在だったのか知らないが、

海と言語を越えた韓国Wikiの記事では現実で妹がいない人々が持っているような妹に対する幻想を先駆的にほぼ完全に具現した点が人気の原因のようだ。 With Youが発売されてからほぼ15年も経っても、まだエロゲに登場する妹キャラクター人気投票をすると最上位圏にランクされている。 ゲーム原画家 橋本タカシの名声を固めることに大きく貢献したキャラクター。

と夢と現実のギャップ込みで解説されているし、

国内Wikipediaにおいても本作においては、乃絵美に人気が集中し、電撃G'sマガジンで毎号発表されていた読者投票による美少女キャラクターの人気ランキング(2000年頃)では長期に渡って上位にランクインしており、トップ3に入ることも珍しくなかった[7]。 ゲーム発売から13年経った2011年に開かれたワンダーフェスティバル2011[夏]においても、乃絵美を題材としたガレージキットが展示された[8]。 また、その人気ゆえに同人誌などにおいても乃絵美に関するものが多く、2002年から複数回にわたり彼女限定の同人誌即売会「乃絵美といっしょ」が開催されたほど。根強い人気があるため、2006年には開催日を乃絵美の誕生日である5月7日に設定しイベント名「乃絵美のお誕生会」として復活され、さらに6年後の2012年9月にも「乃絵美といっしょ5」が開催された。

と熱く書いてあるから直撃世代にとって相当大きな存在なのだろう

つまり実妹系ヒロインの源流と評すべき存在なのだろうか?

やっぱこれゲーム開発部アダルトゲームメーカー説ガチなのでは?

芸能

(『Playboy』創立者)

北米に拠点を構える男性向け成人雑誌(現在はオンラインのみ)『Playboy』の創立者ヒュー・ヘフナー 例によって晩年に近付くほど性犯罪疑惑で訴えられ、雑誌にも「今の俺らとこいつ関係ねえから!」的に距離を置かれたようだがまあ本人はどうでもいい

- Playboy

- 紛らわしいが国内で集英社が出している「週刊プレイボーイ」とは資本上特に関係無い

女性の素っ裸を掲載する特徴上、常に宗教・思想的な戦争の最前線になってきた歴史がある- Lenna

これの出典も1972年に刷られたPlayboy誌からの(辛うじて乳が映らない範囲でトリミングされた)無断切り抜き

絵画っぽい見た目だが実写画像 美人にも程がある こんな美人の素っ裸が掲載されていた当該号は当然ながら最多売上を記録したようだ

詳しくは http://www.lenna.org/

モデルの人(Lena Söderberg)は2024年現在73歳、

「もうとっくに引退してるんだからいい加減画像処理のテストにヌード写真使うのやめてくんねえか?」とお願いしている模様- 上記Lennaは長らく画像処理のテストに使われてきたが、出自が出自だった上に冷静に考えてみると(配色が赤色へ偏っていて)あまり良いサンプルではなかった あれ俺らなんでこれ使い続けてたんだ

そんなわけでフォーマルな場では本人から抗議が飛んできた段階で願いに応じてフェードアウト、現在では姿を消しつつある

- 上記Lennaは長らく画像処理のテストに使われてきたが、出自が出自だった上に冷静に考えてみると(配色が赤色へ偏っていて)あまり良いサンプルではなかった あれ俺らなんでこれ使い続けてたんだ

- ブルアカ的には

- Playboyがバニーガールを発明した

デザインから用法まで100%現実由来のコスチュームとなる

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Playboy_Bunny

2021年終盤の国内インターネットオタク空間はバニーアスナで埋め尽くされていたが、他方で「初年度のバニーはブルアカ生存にどれほど寄与したのか?」となると大いに議論の余地がある*19

まあでも(中身に関する認知はさっぱり伴っていなかったが)知名度の土台にはなっただろうし、「オタク総取りのチャンスあり」と実地で証明されたのはサービス続行判断に少なからず影響したんじゃなかろうか

ジャニー喜多川

個人スコアとしては記録的性犯罪者

政界と接近しながら旧ジャニーズをあらゆる意味で拡張した怪人

直近60年くらいに作られたJ-POPの無視できない割合がこいつの***の下で送り出されていたと思うと国内の芸能界・マスメディア・ポップカルチャーに残した影響および傷は大きい

- The Show must go on.

- ゴズ前口上の引用はよりによってこいつの好みと被ってしまったが、このフレーズは19世紀あたりから演劇界隈で頻繁に使われているので芸能的にはヤツのオリジナルではない 風評被害

- 旧ジャニーズ的には****とさして変わらぬマインドコントロール用フレーズとして利用していた気もしなくはない

ゆかいか否かで言えば現代日本においては圧倒的に不愉快区分だが、成した業績上文化人枠に嵌めざるを得ない存在ではあるためゴズの風評被害対策も兼ねてまあ一応触れておく

橋本環奈

ダンテやニーチェと橋本環奈が同列に並んでるページはたぶん世界でもここくらいだろう

https://m.ruliweb.com/news/read/158917

←SDモデルはユニティちゃん(善意提供のUnity素材)

初期段階では(XCOMと同じく)キャラと武器が一対一対応ではなかった点など情報量の多い名スクショ

東アジア人気すごいね…

- 神月アンナ

- ↑スクショダミーネーム仲間 神月で「こうづき」と読む

実在の人物が参照されている橋本環奈や橋本タカシとは異なり、『遊戯王ZEXAL』に登場した同名の端役キャラ以外の参照元候補が確認されていない

だとすればやたらマニアックな参照元だが、どうも登場した当時二次創作というかR-18イラストというかそういう方向でファンコミュニティ側が盛り上がったようだ

当該アニメは2011年~2014年放映 開発スタッフの中に偶然ファンがいたのかもしれない

人文

ナイチンゲール

成した業績から公平に肩書を付けるなら間違いなく「統計学者」と呼ばれて然るべき存在なので、フォーマルな場では実際そう扱われる ここで人文カテゴリーに分類したのもそんな理由

- それでも最初に固まった偶像が強すぎて代名詞としては現場の一兵卒イメージだけが続くなんとも言えない立場の人

ミネおよび日本版ガチャバナー(ドレスコードは鋼の白衣)の元ネタはたぶん歴史上の本人ではなくバーサーカーやっているこっち *20

- ただし歴史上の本人も当時の一般的な感覚からすれば思いっきりバーサーカーと見なされていた

(参考:グロ版ガチャバナー)

慈善

(社会鍋の創立者)

ぶっちゃけ本人はどうでもいい知名度があるわけでもない

本人的には思いっきり宗教関係者のつもりだったはずだし創設した団体「救世軍」も思いっきり100%プロテスタントを名乗ってはいるが、

世間の認識は要するに「クリスマスが近くなると街頭へ現れて募金を呼びかける季節性の慈善団体」以上でも以下でもないためこのページでは暫定的にそう倣う

- 本人たちも開き直って「社会鍋で知られる救世軍」と公式サイト概要に書いている

- こんないかにも変わり者っぽい団体でも現代のキリスト教主流派公認なので、しっかりと三位一体と原罪は掲げている

はた迷惑な話だ - そういえば一応クリスマスはキリスト教系のローカルイベントだったし、なんならChristmasにChristの名前も入っていた

日本におけるキリスト教はシェア1パーセント強なので特に誰も気にしていない 散々キリスト教世界の悪行を晒し上げカルトの思想コピー元扱いでコケにしている俺でも、クリスマスが来れば特に疑問もなくクリスマスケーキは食べる 電飾に心躍るしなんならクリスマスソング全般は好きだ 考えてみると変な文化圏だ、我々はつまり資本主義教徒なのかもしれない - 一応物理的にはクリスマスシーズン以外も存在しているはずだが日本で認識する機会は無い

- もっと言うと日本支部は公式ウェブサイト更新すら滞っている

ヒトモノカネが深刻に足りていない状況と考えられる 下手をすると慈善活動受ける側かもしれない

2024年3月現在日本の救世軍公式アカウントはフォロワー817人、サ終から6年経とうとしている魔法図書館キュラレ韓国語公式アカウント(1690人)の半分にも満たない

- もっと言うと日本支部は公式ウェブサイト更新すら滞っている

完全に軍隊式でトップが大将名乗ったりしておりちょっと見るからにアレな感じの印象を受けるが、グローバル単位では来歴のはっきりしたそれなりに大規模な団体であり慈善活動周りについての醜聞も一応広まっていない

特に韓国ではクリスマス前あるあるな風物詩となっているようで、「聖堂のメリークリスマス~救護騎士団の贈り物~」冒頭のボランティア活動シーン(あるいは救護騎士団そのもの)にパロディ要素が入っていた

- そういえば韓国は歴史的経緯からキリスト教のシェアがやたら…というか東アジアトップクラスに高く、概ねシェア25パーセント前後(プロテ:カトリ≒2:1)と見積もられている

日本で(このWikiがやっているように)キリスト教世界の恥部をストレートに殴っても大抵さしたる問題にならないが、韓国でキリスト教を同じように殴ると現実的な確率でそれなりのトラブルが予想される

「宗教を相手取ると論理が通じないので然るべき時と然るべき場所を選び圧倒的数的優位を常に保ちながら一方的に殴るべし」とルネ・デカルトのおっさんも言っている(風評被害)*21、十分気を付けよう

🆕12660人買春

「ブルアカに縁深い」「ゆかいな」「文化人」を標するページタイトルが全文節においてそろそろ枷になってきた感拭えぬカテゴリー

一人殺せば悪党となり、百万人殺せば英雄となる。数が聖化するんだ、友よ!

いくらセイ化されようと現代社会において犯罪は犯罪でしかないが、「常識を超えた数字」に直面すると通常働く人々の倫理観が麻痺するサンプルではある

校長(固有名詞)

フィクションまで含めた人類史規模での記録的性犯罪者

現代のインターネット日本語圏に「校長」とだけ書いてあった場合は基本的にこの人物を指す

現実における元・校長

ブルアカ日本版コミュニティ史上にまったく異なる文脈で固有名詞「校長」呼びされていた愚か者が一名存在する(↑とブルアカの唯一の縁)

愚かな行為に手を染めて歴史の表舞台から退場した経路まで共通しており紛らわしいが、両者はまったく無関係

- 流布している「校長」の美談はほとんどデタラメ

- 前SNS時代最後の痕跡を残していたインターネット空間の悪ふざけにより聖人エピソードが盛られてゆき、文字通り数が聖を捏ねている