概要

WarThunderは一般的なPCゲームと同じように、マウスとキーボードで遊ぶのが基本だが、PC用のゲームコントローラーでも遊ぶことができる。

ゲームパッドと呼ばれる普通のコントローラーでも(🎮←これ)、フライトスティックと呼ばれる航空機の操縦桿を再現したコントローラーも使うことができる。 特にシミュレーターバトルというルールでは現実の航空機と同じような操作感覚が要求されるのでフライトスティックを使うのが一般的である。

このページでは色々なフライトスティックや操縦用のコントローラーの種類や機能を紹介している。

購入の参考にどうぞ。

フライトスティック(ジョイスティック)

フライトスティックのアレコレ

フライトスティックは本当に必要なのか

フライトスティックはなかなか高額な商品で、ジョイスティック不要論が主張されることもある。

実際、WTはSBでもマウスを使って操縦することが可能なので、スティックが無くてもSBをプレイすることは可能である。

特に爆撃機は銃座や爆撃視点を使う関係上、スティックとマウスを持ち替えるより、全てマウスで操作した方が便利である。

しかしマウスコントロールは戦闘機や攻撃機で必要になる細かい照準調整が非常に難しく、いざ敵機のを目の前にしてもフラフラしやすい。

また、ゲームが複雑化し飛行中に操作するキーが増えた関係上、大量のボタンやミニスティックなどが付いたスティックの有用性も上がってきている。

何よりも操縦桿とレバーを握りながら空を飛ぶという「雰囲気」に勝るものは無いのである。

これらのことから、やはり快適にSBを遊ぶならフライトスティックの方がオススメである。

フライトスティックが高価と感じる人にはゲームパッドという選択肢もある。快適とは言い難いがマウスよりは操縦してる感を楽しめる。

フライトスティックの値段

フライトスティックを使用する「フライトシミュレーター」というジャンルのゲームは非常に「ニッチ」であり、これで遊んでいる人間は全体からすると非常に少ない。

よってスティックメーカーとしても数が出ない以上スティックの単価を上げざるを得ず、見た目や品質に反して非常に高価である。

1万円を超えるようなデバイスがちゃちなオモチャ程度の品質になることはザラであるため、その点を留意して購入を検討してほしい。

フライトスティックの内部機構の種類

- ジンバル式

- ピッチとロール軸にそれぞれ軸を通して稼働できるようにしたもの。

高剛性を生かして強力なバネを入れたり、ピッチロールでバネの強さを変えたりなど高機能に作れるため、高級機でよく使われる。 - ボールジョイント式

- 球場の関節を軸に用いたもの。 部品点数が少なく低価格で製造できるため入門機で使われることが多いが、小型であるという特性を生かして高級機で採用された例も。

- フォースフィードバック式(FFB)

- 軸にモーターを内蔵し、これの反発力でバネなどの感触を再現したもの。ゲーム側がモーターを制御することで飛行機の速度に合わせてバネの強さを変えたり、逆にバネをOFFにしたりと、ありとあらゆる感触を再現できるまさに夢のデバイス。 一時期姿を消していたが2024年頃から復活の兆しアリ。

Logicool (saitek)

PC周辺機器の大手メーカー

ゲーミングデバイスを多数取り扱っており、この中にフライトシム関連のデバイスがある。

大手だけあって入手性が高く、日本国内の家電量販店で展示してあることもよくある。

過去に「saitek」というフライトシムデバイスを多数取り扱っていたメーカーを吸収しており、製品をそのまま引き継いで販売している。

Logicool Extreme 3D Pro

※2020現在Logicool公式サイトから消えており、国内で正規販売はされていない

海外では引き続き販売されており、並行輸入品なら入手できる。価格は4000円程度。

8ボタン、ねじりラダー、スロットルレバー、ハットスイッチと一通りの機能は揃っており、コスパは最強と言える。

耐久性や剛性は値段相応

軸設定

| ロール軸 | ピッチ軸 | ヨー軸 | スロットル軸 | |

| 感度 | 12/18 | 12/18 | 12/18 | |

|---|---|---|---|---|

| デッドゾーン | 0.16 | 0.04 | 0.03 | 0 |

| 非線形性 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |

| 反応乗数 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |

| 補正の強弱 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ヨー軸がいまいちの安物スティックなので、デッドゾーンを設定して強めに非線形性を設定

ロール軸もがたつくようになったので、デッドゾーンを設定。ロールは入力に対して即座に反応した方がよさそうなので感度を最大に。入力に対して線形に反応したほうがよさそうなので、線形に。

ロール軸のガタつきがひどくなってしまったので、デッドゾーンを少し大きめに変更。

値段相応だと思います。

リアリスティックバトルのように1機しか使えないモードでは、使用する機体をテストフライトで飛ばしながらフライトスティックの設定を煮詰めればいいと思います。

ビューの設定

ビュー(X軸)軸5(ハットスイッチ)

ビュー(Y軸)軸6(ハットスイッチ)

両軸とも

デッドゾーン 0

非線形性 0

反応乗数 1.6

相対制御 はい

値のリセット ボタン8

相対制御をはいにすると、ハットスイッチから手を離しても視点移動が保持される。

両軸ともに値のリセットを同じボタンに設定しておくと、ボタン1つで前を向くようになる。

安くて使いやすいデバイスだが耐久性には難があり、ハードユーザーには勧められない。

Saitek X52 Flight Control System

定番その2 現状の値段はT-Flight Hotas Xより張るが、トリム調整用のアナログ軸があり、Hatスイッチもボタンも多い。

写真や動画ではわかり難いが、外国人の手の大きさに合わせたサイズなので一部のボタン類の配置が日本人向きとは言いがたい。パームレストの高さ調整が出来るが、手のちいさい人はボタン操作に苦労するかもしれない。

現在では海外の価格と日本の価格はあまり変わらない。

より高機能のProが存在するが、筆者は持ってない(持ってる人加筆して下さいオナシャス)上に、独自機能の評判もそんなに高くないので余程色が気に入ったり、対応ゲームを持ってない限り必要ないと思う。

2020年現在販売元はLogicoolになっているが、公式サイトを見る限り生産終了している模様。

Saitek Pro Flight X-55 Rhino H.O.T.A.S.

Saitek X52 Flight Control System系の後継モデルで、F-18を真似た新顔。WTでは使い切れないほどのスイッチを搭載する、トグルスイッチ※がかっこいい。お値段高め(二万超)。

スロットルが2つあり、双発機の操作の自由度が上がる。

どちらかと言えば現代シム向けなので、DCSなどもやりたいと言う人で、お金の余裕がある人はどうぞ。

実機をモデルにしているだけあって、ハットスイッチやボタンの配置が合理的に整理されて、X52系よりも大幅に操作しやすくなっている。

操縦桿のパームレストは固定式。操縦桿を支えるスプリングを交換して、硬さを変更できるようになった。

※トグルスイッチは元のポジションに戻るタイプ。

ディスコンになったが、後継機のX-56が発売された。

小型のアナログスティックがスロットルとスティックに追加されたことが変更点。

Logicool G X56 HOTAS

上記のX-55の後継品。ボタン配置に大きな違いはない。レーダーやミサイルが追加された2020年環境ではちょうどいいボタン数と思われる。

相違点として、トリガーが1段になったのと、スティックとスロットルレバーに小さなアナログスティックが追加されている。WTでは対地ミサイルの操作軸などに設定しておくと便利だろう。

国内価格は約3.6万円

Thrustmaster

フライトシムデバイスの最大手 80年代からデバイスを製造している超老舗メーカー

製品はピンからキリまで幅広く揃っており、信頼性も高い。

何分歴史が長く、古い設計の製品を使いまわして販売したりしていて革新的な製品は少ない。

Thrustmaster T-Flight Stick X

下記のHotas Xの廉価版、スロットルが独立しておらず、スティックの土台に付いている、スティックの仕様は恐らくほぼ同じだと思われる。

2022年現在新品は販売されてない様子

Thrustmaster T-Flight Hotas 4/One

安い・独立したスロットル付き・PS4 or XboxOneでも使えると良いこと尽くめだが精度は甘めか。捻りラダー機能あり。

名前の最後に4が付くほうがPS4用、Oneが付くほうがXbox用。(内部の認証チップが違う)

過去にはPS3に対応したHotas Xが存在した。2020現在いまだにこちらの方が国内在庫が多い模様。

ちなみにメーカーのThrustmasterはこの形のスティックを対応機種や名前を変えながら20年近く販売している

Thrustmaster T.16000M FCS

捻りラダー&スロットル用のスライダーを備えたスティック。値段はセラーによってばらつきはあるが約8~6千円。

非接触センサーを使用しており精度や耐久性が高く、上記のスティックと比べるとグラつきも少ない。ボタン数は少なめなので現代機を操縦するのはちと厳しい。

下記のTWCSスロットルやT.Flightペダルとのセットも販売されている。

Thrustmaster HOTAS Warthog

A-10C攻撃機の操縦桿を模したスティック。世界中のフライトシマーの憧れ(だった)のアイテムで、並行輸入品で5万円を超える。

スイッチやレバーを操作する際の重さまでもA-10の実機を再現している。(すごく硬い)

各所にHotasスイッチを備えており、操作キーが多くなったVer2.1以降の環境でも使いきれないだろう。

サイズが非常に大きく、レバーの抵抗もあって、机の上に置いて使うことは想定されていない。

よって、ローテブルやマウントを使ってへその高さに手のひらが来るように設置することが推奨されている。低めに配置することで力が入りやすくなり、関節も自然な角度になる。

スティックを低めに設置するのはこのスティックに限らず操縦桿の理想的なボジションである。

長い間販売されフラシム界の定番となっているのでサードパーティーによる改造部品が豊富。柔らかいバネや延長用の軸なども販売されている。

メーカーのThrustmasterもアクセサリーとして、F/A-18やF-16の物を模した取り換え用グリップを販売している。

2023年現在、HOTAS Warthogを超えるスティックが他社メーカーから複数発売されるようになっており、お財布や輸入の難易度を許容できるなら、それらを選ぶのも手である。

HOTAS Warthogはスティック土台部の関節にプラスチックのボールジョイントを使用しており、長期間使用すると摩耗してガタが発生する。また、摩擦する面積が大きいため、摩耗によって内部のグリスが劣化すると滑らかさが損なわれる。現在このボールジョイント機構は陳腐化しており、この価格帯のスティックでは使われなくなってきている。

2020年代では「ジンバル式」という横と縦の軸にそれぞれに金属軸を通してボールベアリングで支える機構が一般的になっている。これは上記のボール式と比べて耐久性と剛性に優れている。

また、ジンバル式は”カム”という部品でスプリングの強さを調整できるような工夫がされている。これが入っていると、スティックを倒す角度によってスプリングの強さが変わるようになるため、現実の航空機に近い感覚で操縦することができる。*1

HOTAS Warthogも複数のバネを組み合わせることでこの機能を再現しているが、ジンバル式のように特性を組み換えることは(公式のサポート上では)出来ない。

VKB controllers

老舗のデバイスメーカー

一時期あまり動きがなかったが、新興メーカーの登場に呼応して新製品を次々投入している

価格帯としてはピンキリ 上位機種は非常に高額

デザインは東側系

VIRPIL Controls

2016年頃から登場したリトアニアの新興メーカー

フラシムデバイスメーカーとしては珍しく、猛烈な勢いで新製品を開発しており、製品のマイナーチェンジモデルを良く行っている。

お値段も(相場を考えると)お手頃...だったが2023年以降は値上がりしてしまっている

デザインは東側系

WINWING

こちらも新興の中国のメーカー

開発速度はVIRPIL程ではないものの十分早い。

路線としては高級路線のようで少しお高めのラインナップになっている。

珍しく西側機のデザインを製造している、が商標の関係で微妙にズラしたデザインをしている

レガシーデバイス

今は昔、PCを買ったならとりあえず「フライトシミュレーター」も買うか...という時代があった。

90年代半ばから00年代初頭にかけてフラシム業界は非常に盛り上がっており、ソフトもさることながら専用コントローラーも多種多様なものが販売されていた。

これらのデバイスを格安で手に入れ、現代のフラシムで使うという選択肢もあるのである。

マイクロソフト サイドワインダー シリーズ

天下のMSが90年代後半に販売していたゲームコントローラーシリーズ

初期のものは「ゲームポート」という今では廃れた端子で接続する必要があり、USB変換器などをを自作する必要がある。

フォースフィードバックに対応したフライトスティックもいくつかラインナップされていた。

マイクロソフト サイドワインダー フォースフィードバック2

上記のサイドワインダーシリーズの一つ。FFBに対応している。

キーワードで検索した所、動画で動いてると判明、認証させられる。

なにせ出た年代が古い。98年時代の代物だが、

元祖フォースフィードバックのスティックで、フライトシミュレーターとセットで売っていたので

ユーザー数も多い。

自分も使わずに、自宅に眠っていた物を引っ張りだして使用*2。

まずはドライバーを当てる。引っ張ってくる事が多少、難しい(なかなか見つからない)

私はVISTAでなんとかそれができた。これがPCに認証されれば、キーの割当ができるようになる、おそらくプレジョン2 も同じかと思われ。ドライバーインストを歌う妖しいソフトを避けつつ、何とかたどり着いていたきたい。苦労してなんとかインストできた。

以下設定方法

とくに①~②の項目次第では、色々なジョイスティックも稼働すると思われ。

①左下の「コントロールセットアップウイザード」を起動

②コントローラ^レイアウトは、適当に一つ選んだ後、再度▼選ぶと

カスタムコントロールが一番上に出るので この項目を選択

③リアリスティックコン.... を選択

④マウスを機体操作に使用しますか....で項目選択

すると?各項目が現れるので、設定していく。

キーの割当後、実際チュートリアルで動作したが、ヨー感度は下げたほうがいいだろう。

フォースの大きさも下げたほうが疲れないと思われます。

問題がひとつ、

USBでホイール付きマウスを認証させていると?コントローラーが接続されておりません。というメッセージが出て、マウス操作できなくなる。別のマウスに変えたけど症状は同じ、 ホイール無しマウスだと問題はでない。またPS2端子でのホイールマウスだとOKかどうかは不明であるし、コントローラーのしやすさは、ホイールマウスのほうが実に軽快に動くので、考えどころではある。操作性か?雰囲気か?

各社デバイス

CHプロダクツ スラストマスター saitek(今はLogicoolに吸収)など老舗メーカーは昔からフライトスティックを作ってきた。

これらのデバイスは今でも中古市場に相当数残っており、今では伝説となったフォースフィードバック付きのスティックも昔は各社から販売されていた。

スロットルレバー

ほとんどの場合スティックに同梱されているので別で購入する必要は無いが、複数のレバーを持つデバイスならレシプロ機のMECを操作するのに便利。

Logitech G Saitek PRO Flight Throttle Quadrant

3つのアナログレバーとシーソスイッチを搭載したデバイス。

プロペラピッチや混合比の操作軸に割り当てるとよいだろう。

国内価格約1.4万円

Thrustmaster TWCS THROTTLE

上記のT.16000M FCSとセットで使うことを想定されたレバー。スロットル軸は1つ。

レバーの裏にミニアナログスティックとラダー操作用のパドルが付いている。ボタン数も豊富でDCSなどでも使えるだろう。

国内価格は約1.2万円。

CH Products Pro Throttle

堅牢な製品に定評のある老舗CH Productsのロングセラー。

24ボタン+8方向ハットスイッチ+3軸(スロットル+アナログミニスティック)

国内価格はおよそ2万円

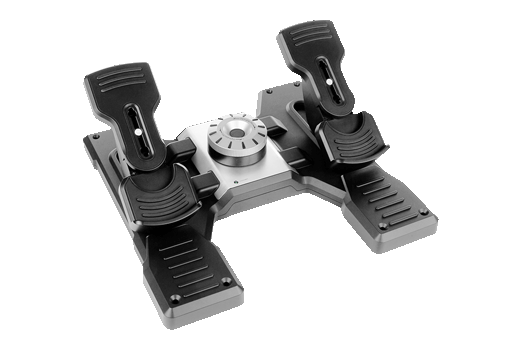

ラダーペダル

実機のように動かせ、入力状態を保持したりスティックと同時入力の面で利点がある。また、ブレーキ軸があるものは、離陸直後の横滑りを防ぐのに大いに役立つ。大抵のスティックには捻りなどでラダーが付いているため、必須と言う訳では無い。が、ヘリコプターをSBで操縦する場合、常にラダーの微調整が必要なため、これが無いとまともな操縦はほぼ不可能

Thrustmaster T.Flight Rudder Pedals

2020年現在発売されているラダーペダルの中では一番お手頃な価格(約1.5万円)のもの。

ラダー軸とブレーキ軸x2と標準的な構成だが、ペダルの間隔が狭く、体格によっては少々窮屈に感じるだろう。

また、ラダー軸を固定してドライブゲームのアクセル&ブレーキペダルとして使うことも可能。

Logicool FLIGHT RUDDER PEDALS

2006年ごろから販売されているロングセラー商品

ペダルの大きさやラダー軸のバネの強さなど自分好みにカスタマイズできるポイントが多い

国内価格は約23000円

MFG CROSSWIND V2

クロアチアの家具屋さんが個人で開発したラダーペダル。ペダル部分はBf109のものを模している。

本体は特殊な樹脂の削り出しフレームとベアリングで構成され、センサーは非接触式のものを使用しているため高い精度と耐久性を誇る。

このデバイスの特徴として高いカスタマイズ性が上げられ、ペダルの角度、幅。ラダー軸のテンション、踏み込み量に応じたテンションの変化量などとても多彩。

これだけ詰め込んで262ユーロとなかなかリーズナブルなのだが、日本に配送してもらうと送料が50ユーロ程度かかるので注意。

Thrustmaster TPR: Thrustmaster Pendular Rudder

最高級スティックのHOTAS Warthogを超える値段を持つバケモノラダーペダル。そのお値段6.6万円

ほとんどの部品が金属製であり、その重量はなんと7kg。センサーは非接触型のもので精度や耐久性は抜群。当然ブレーキ軸もついている。

ラダー軸はよくあるスライド式のペダルではなく実機どおりの踏み込みで操作するタイプなので微調整もやりやすい。

ゲームパッド

ゲームパッドはジョイスティックよりも安価にプレイすることが出来る。

※エレコム社、バッファロー社、ロジクール社製ゲームパッドには複数の不具合報告(5ボタンでメニューが開く、スロットルが勝手に入る、マウスクリックで機銃が撃てなくなる、など)が上がっている為、3社以外のゲームパッドの使用が推奨されます。

5ボタンでメニューが開く不具合については分解して中の配線を任意のボタンと繋ぎ変える事によって対応が可能です。

※後述するように.blkファイルにコントローラー設定をエクスポートし、インポートし直すことで、解決となる場合もあります。このケースの場合は、5ボタンが目的の機能と同時に、目的としないメニューやスロットルなどにも同時にアサインされており、これをWarThunder本体のコンフィグ画面では修正できないことによります(WTの不具合か?)。よって余計なアサインを外部で無理矢理修正してやる、と言う行為が解決法となります。.blkファイルに不審な所が無いか、検索機能も使って良くチェックしてみましょう。

SBゲームパッドの基本操作(一例)

SBをゲームパッドで遊ぶ為の設定を紹介します。PS4のコントローラーを参考に書きます。皆さんはそれぞれ似たような所に配置してください。設定が終わったらセーブ推奨。また意図しない操作が行われる(例えばフラップ上げボタンを押してるのに機銃が発射される)時は適当にコントローラーレイアウト(メニュー→操作→リセット先)を変えて試してみてください。(編集者はPS4でプレイしていました。)

ベーシック

| 機関銃+機関砲 | R2(深押しで同時発射) |

| 機関砲 | □ |

| 爆弾 | 方向キー上+□ |

| ロケット | 方向キー上+× |

| 「シュレーゲ・ムジーク」砲の起動 | |

| 武装のリロード | R3 |

| ランディングギアの展開・収納 | 方向キー右+R3 |

| オープン コックピット | L3 |

| コックピットの照明 | 方向キー左+L3 |

| スロットル加速 | 増加に○、減少に△ |

| WEP用スロットルを維持する | はい |

| ロール | 左スティック横軸(感度65~70%)、デットゾーン0、非線形性1、軸を反転(いいえ) 、反応乗数0.75~0.8、補正の強弱0% |

| ピッチ | 左スティック縦軸(感度65~70%) 、デットゾーン0、非線形性1、軸を反転(はい)、反応乗数0.75~0.8、補正の強弱0% |

| 左ヨー | R1(感度65%)、デッドゾーン0、非線形性1、反応乗数1、補正の強弱0% |

| 右ヨー | L1(感度65%)、デッドゾーン0、非線形性1、反応乗数1、補正の強弱0% |

| 銃砲照準(X軸) | 右スティック:左-右 |

| 銃砲照準(Y軸) | 右スティック:上-下 |

| フラップダウン | 方向キー右+× |

| フラップアップ | 方向キー右+△ |

| エアブレーキ | 方向キー右+L1+R1 |

なお、ここに書いた数値はお使いのゲームパッドや個人の感覚によって、最適の数値が変わる可能性あり。合わなかった時は、自分にあった設定を探しましょう。

しかし、反応乗数を(1以下に)入れることは操縦桿の動きを制限することになるので機体の性能が発揮できなくなる。特に旋回性能の高い機体は強みを失うことと同義なので反応乗数1で問題がないならば入れるべきではない。ピッチ感度を調整することによって限界値を変えることなく緩やかな操作が可能になるのでそちらの方での調整を考慮に入れましょう。

エンジン制御

| エンジンのオン・オフ | 方向キー上+△ |

| エンジン制御モード | 方向キー左+○ |

| 燃料混合比 | 軸を有効化する(十字キー左+R3)+軸:右ステック(左-右)、無効化した軸の値を保持する(はい)、相対制御を行う(はい)、値を増加する(右スティック 右)、値を減少する(右スティック 左)、相対コントロール感度70% |

| プロペラピッチ | 軸を有効化する(十字キー上)+軸:右ステック(左-右)、無効化した軸の値を保持する(はい)、相対制御を行う(はい)、値を増加する(右スティック 右)、値を減少する(右スティック 左)、相対コントロール感度60% |

| 自動プロペラピッチのオン・オフ | 方向キー上+R3 |

| ラジエーター | 軸を有効化する(十字キー左)+軸:右ステック(上-下)、無効化した軸の値を保持する(はい)、相対制御を行う(はい)、値を増加する(右スティック 上)、値を減少する(右スティック 下)、相対コントロール感度70% |

| オイルラジエーター | 軸を有効化する(十字キー左+■)+軸:右ステック(上-下)、無効化した軸の値を保持する(はい)、相対制御を行う(はい)、値を増加する(右スティック 上)、値を減少する(右スティック 下)、相対コントロール感度70% |

| 自動ラジエーターの切り替え | 十字キー左+○ |

| 過給機のオン・オフ | 十字キー左+△ |

視点操作

| カメラをズーム | L2 |

| 視点切り替え | R3 |

| ビューX軸 | 右スティック横軸、デッドゾーン0.025、非線形性1、反応乗数0.75、補正の強弱0% |

| ビューY軸 | 右スティック縦軸,デッドゾーン0.025、非線形性1、反応乗数0.85、補正の強弱0% |

その他

| マップ | 方向キー上+○ |

| 統計情報 | タッチパッド、そのほか |

| 緊急脱出 | 方向キー左+L1+L3 |

ゲームパッドでラダーをトリガーに設定する方法

現在は「L+R Trigger」軸を選ぶことで、他の軸と同じように容易に設定できる

ゲーム内の通常の方法でキーコンフィグ設定を行い、トリガーにヨー軸を設定しようとするとLTまたはRTいずれか一方しかヨー軸に設定することができない。

その結果、通常の方法ではトリガーにラダーを設定しようとすると右方向にしかラダーが動かない。

上記の設定例ではヨー軸の最大値・最小値に各トリガーをボタンとして割り当てることによって一応、動作するように設定されているが、これではアナログ入力ができないのでラダーを使った繊細な姿勢制御ができなくなってしまう。

キーコンフィグの情報が保存されているblkファイルをテキストエディタなどから直接編集することによって左ヨー、右ヨーを別個に設定することが可能でしたのでここに記述します。

左右トリガーがアナログ軸として認識されていないとこの方法は通用しません。

○手順(キーコンフィグのバックアップは取っておいてください)

1:ヨー軸の設定を全削除します。

2:メニュー→コントロール→ファイルにエクスポート(任意の名前で現在の設定を保存してください)

3:手順1で保存したblkファイルをテキストエディタで開く(メモ帳でも構いません)

4:" rudder{ "から始まる行を検索し、その下の行のaxisId:iが"-1"に(恐らく)なっているので確認(この辺は各軸の設定で、axisIdの値が-1ならばその軸は設定されてない)

5:" rudder_left{ "から始まる行が近くにあるのでそこのaxisIdを確認。値が-1になっているはずなのでそこを書き換えます。ゲーム画面で軸設定をしようとした際に出てくる設定したい軸番号-1の数字にします。(Xbox360パッドのLTは"4"でした)

6:すぐ下に" rudder_right{ "から始まる行があるのでそこを手順4と同様に書き換えます(Xbox360パッドのRTは"5"でした)

7:編集したblkファイルを保存し、ゲーム内でファイルからインポートします。

ヨーが設定されてないといった内容の警告が出てくると思いますが、無視するなりキーボードに最大最小を適当に割り振るなりすればいいと思います。

各ゲームパッドのPCへの繋ぎ方

Xbox One コントローラ

付属のmicroUSBケーブルでPCへ繋いで放っておくだけ。ドライバもJoyToKeyも必要ない。

ゲームパッドの設定や更新は、Xboxアクセサリー(Microsoftストアからダウンロード)がオススメ。無くても問題ない。

PS4コントローラ

付属のmicroUSBケーブルでPCへ繋いで放っておくだけ。ドライバもJoyToKeyも必要ない。

無線の場合はBluetoothのペアリングが必要だと思う。

PS3コントローラ

有線で接続し、ドライバのインストールが必要。ググると日本語での情報が沢山出てくるので参考にしてほしい。

PS2コントローラ

専用のUSB変換機およびドライバのインストールが必要。インストールの仕方は変換機の説明書に書いてあるのでよく読むこと。

ただし、L・Rトリガーがアナログ入力ではない為、ヨーなど細かな操作に使う事が出来ない。

その他 サプライメーカーのもの

ゲームパッドと一緒に接続方法の説明書が入ってるので、よく読むこと。

多ボタンマウス

このゲームは他のシムとは異なりマウスで十分に操作できる(ゲームモードもある)為、また年々多くなる操作に対して、MMORPG向けと呼ばれるサイドボタンの多いマウスもここで紹介する。

備考

本来の多ボタンマウスである「MMO(Massively Multiplayer Online)RPG向けマウス」と、「ゲーミングマウス」は異なる。どの機能が必要なのか、よく商品を見比べてから購入しよう。

またよくある勘違いとして、多ボタンマウスはキーボードにあるキーしか押せない。

なんとなくゲームパッドのようにAボタンやBボタンが増える想像をするだろうが、多ボタンマウスのボタンは、今キーボードにあるキーをキーボードの代わりに押してくれるだけである。新しくボタンに操作を振る場合は、まずキーボードのキーへ操作を登録し、次にマウスへキーボードのキーを登録することになる。つまり、既に109個のキーを使い切ってしまった場合は、多ボタンマウスを導入しても操作を増やす事はできない。

とはいえ、キー同時押しに設定した操作を1つのボタンへ割り当てる事は*3出来る。例えばレーダー関連を全て右Ctrl+Numキーに設定し、それらをボタンへ割り当てすれば、ただNumキーを使うのと比べて倍の操作を行うことが出来る。ゲーム中にいちいち右Ctrlを押しながらNumキーを押すのは大変なため、多ボタンの分だけ操作が増えたと言えよう。安心して導入を検討しよう。

ELECOM M-DUX50

14ボタン搭載の日本製MMOゲーミングマウス。何より日本人が日本人向けに作っているのでサイズの心配をしなくて良い。

マクロに対応している為、スコープを覗いた時にDPIを変更して移動を細かくしたり、ロケットを指定回数連射するなどの機能を設定出来る。DMM曰く「(マクロと言っても)ここら辺は無問題」とのこと。

より安価な10ボタン搭載M-DUX30と、より高機能な19ボタン搭載M-DUX70(販売終了)もある。

Logicool G502

側面ボタンを機銃と機関砲に割り当てた場合、操作がしやすい。腹部にあるボタンは視点操作に良いだろう。

Logicool G604

編集求む

Razer NAGA TRINITY

サイドプレートを交換することで、2ボタン、円形7ボタン、12ボタンの3種に変える事が出来る。

モンゴリアンスタイル

概要

モンゴリアンスタイルとは一般的コンソール向けコントローラーを片手に持ち、もう片方の手でマウスを掴む操作方である。

利点としては、比較的普及率の高いデバイスを転用できる事、それぞれ単体で使うより精密な操作が可能な事である。

設定例と推奨設定

まず最も安定しているのがマウスを相対制御に割り当て、マウスとエルロンの連動率を0か好みの数値に下げる事である。これによってマウスを動かした時に機体はあまりロールせず、機首の向きだけを他のFPSゲーム同様に変えられる筈である。

アナログスティックはピッチとエルロンに割り当て、ピッチの反応乗数は極端に下げてもよいだろう。これはマウスとアナログが双方ピッチを司っている為、スティックはフルで倒しながら、マウスを使って失速ギリギリの旋回の調整を行えるからである。

一つ気に留める点と言えば、マウスは常に一方向に出力し続ける事ができない。相対制御は動かし続けていないとニュートラルな為、他のFPSゲーム同様マウスを浮かしてスライドさせてからパッドに戻すような動かし方が必要となる。こちらはマウスの感度と相談しよう。

生憎ラダーはエイム時や機動時にもっぱら利用する操作のため、姿勢制御はスティックの傾きで調整しよう。水平飛行時にはラダートリムに頼るのも楽になるだろう。

ここからはいくらかのパターンを紹介する

1,マウス左でスロットルアップ、右クリックで減速。マウスホイールでフラップ、ミドルクリックでズーム。

このパターンは射撃をコントローラーのショルダーボタンに当てるか、多ボタンマウスの側面にバインドすると良いだろう。

MECではコントローラー側のボタンを組み合わせて押す事により制御できると良いだろう。おすすめは左スティックの押し込みやショルダーボタンの上下などを”タブ”のように扱い、十字キーをラジエーターやピッチなど各有効化に当てる方法。誤操作によるフラップの展開が怖いが、十字キーを押しながらマウス左右クリック、マウスホイールで調整すると、細かい制御が効いて便利だろう。反応の繰り上げという項目を1%にしておくと、絶対にきりよく数値を決めれるので精神的に楽である。そうでない場合、長押しした場合に加速の傾向が激しくなってしまう。

2,左ショルダーを押しながらマウスクリックで射撃。このバインドを使用している場合、同時押しの場合のみスロットルは変化しなくなる。大事なのはショルダーを先に押してからマウスを押すバインド方法である、この場合一覧に ショルダー+マウス のような順番で表示される。この場合の方が誤ってスロットル位置が変わってしまうなどの操作が減らせる。

3,多機能マウスであれば側面のボタンで射撃を管理し、左ショルダー+側面ボタンがロケットや爆弾などのオーディナンスのリリースボタンとなるのが良いだろう。

いずれも大事なのは同時押しを利用して利用可能なバインドの総数を増やすことである。コントローラーと言っても、簡単にアクセスできるボタンが左側に偏っている為、右側ボタンの利用は潔く諦めたほうが良いだろう。特段マイナーな操作なら片手での操作範疇から外れても良いだろうが、実際使ってみると、コントローラーかマウスから手を離すか伸ばすのは大変である。

有効性

個人差はあるだろうが、精度はマウス操作なのでとても良い。相対制御の難しかった維持旋回をアナログスティックの雑把な操縦と組み合わせることで、統合された、応用の効く汎用性の高い操縦方法となった。戦闘での有効性は他操作方法と比べて、フルリアルコントロール前提の中では特筆して高いと思われます。

調整

私個人の設定なので薄っすら気に留める程度で構わないのですが、800DPIにゲーム内設定35%のマウス感度で遊んでいます。取り敢えずそこから基点に冒険してみると楽でしょう。

スティック側の感度は好み次第で大幅な違いあがるだろうし、機体毎によっても適正が変わるので深くは掘り下げないです。取り敢えず80%が実用最低ライン。安定性が高い機体は90%が慣れれば遊びやすいです。これは旋回時にスティックだけで失速ギリギリに調整しているからで、マウスの継続的な出力を必要としないようにしているからです。もちろん操縦の負担は増えますが、スピンの危険は減らせると思うので、最初は70%くらいまで下げて良いと思われます。

ビューコントロール

TrackIR

プレイヤーの頭の動きを検知してゲーム内の視点移動に反映するデバイス。

SBでコントローラーを使用して飛行していると両手がふさがってしまい細かな視点移動が難しいのでこれが使われる。

首を横に振ると、ゲーム内の視点も横を向く、上を向くと...という具合。

角度だけでなく位置も検出可能で、頭を水平に動かすとゲーム内の視点もXYZ方向に動く。

PCディスプレイの上に設置するWEBカメラのようなセンサー(サムネイル参照)と、プレイヤーの頭部に装着する赤外線デバイスを使って頭の動きを検出する仕組み。

赤外線デバイスは反射鏡付きクリップか、赤外線LEDクリップのどちらかを選んで使用する。(両者ともにすぐ壊れる)

TrackIRによる視点操作は非常に独特で、大半の人が習熟するのに苦労するとされる。マスターした人たちいわく慣れれば現実世界の視点移動と同じような感覚で使えるそうな。

フライトシミュレータのヘッドトラッキング機器のディファクトスタンダードとなっており、大抵のフラシムで使うことができる。

しかし最新機種の発売は2009年とWTよりも古く、高額なうえに値下げであるとか改良であるとかは行われていない。しかし2023年時点で下記にあるようなお手軽な代替手段が出そろってきているので、TrackIR購入の前に試してみるのも手である。

下記にある顔認識トラックが代替手段の代表例だが、どうしても赤外線デバイスを使用したトラックの方が正確性には勝るようである。

FreeTrack

有志が制作したTrackIR代替ソフトウェア

その名の通りソフトは無料である

TrackIRとの一番の違いは市販のWEBカメラを利用できる点である

ただし、赤外線関連の改造などが必要。プレイヤーも赤外線デバイスを身につけなければならない

他にもWiiリモコンという昔のゲーム機のコントローラーを利用するという変わり種もある

余談:本家TrackIRはゲームとの通信に独自の暗号規格を使用しているが、FreeTrackはこれをゴニョニョした信号を出すことで、TrackIR対応ゲームにヘッドトラック信号を送っている。

FaceTrackNoIR

Webカメラの映像からプレイヤー顔を認識してヘッドトラッキングを行うソフトウェア。FreeTrackとは異なり工作は不要。

必要な物:Webカメラ、FaceTrackNoIR(ここからダウンロード購入可能)

現在は下記のOpentrack単体で顔認識トラックが可能なため、わざわざ購入する意味は薄い

実際に使ってみると反応が遅い上に顔の向きを誤認識する事も多くイライラする事も多い。

爆撃機であればおおむね良好だが、日本機のような格闘戦には向かない。

とはいえ1000円程度のWebカメラだけで使用できるのは大きなメリットなため、TrackIRを購入する前に試してみるのも良いだろう。

Opentrack

![]()

FreeTrackを代替する新しいソフトウェア タコのキャラクターがマスコット

その名の通りオープンソースソフトウェアで、誰でも改造できるのが特徴

このソフトの最大の特徴はヘッドトラッキングの方式を誰でも開発することができる点である。

なので最近ではAI技術を使って通常のWEBカメラでプレイヤーの顔画像を認識し、赤外線デバイスを身につけなくてもヘッドトラッキングを行えるようにしたものなどが登場してきている。

余談:実は内部にFreeTrackを内包していて、ゲームとの通信に使用されている。

ArUco Marker Tracking

Opentrack上で使用されるヘッドトラッキング方法の1つ、QRコードのようなマーカーを頭につけることで頭の位置を検出する

顔認識よりも信頼性が高いとされる

マーカーを取り付ける際は向きに注意。リンクにL字型のマーカーがあるが、筆者の場合は左に90°回転させた逆L字でないと正しく動作しなかった。(設定によるかもしれないので知っている方追記お願いします。)

また、Arucoマーカーによるトラッキングはその性質上、カメラに対しマーカーが正面を向いている状態ではトラッキング精度が著しく低下する。

そのため、マーカーをカメラに対し10°~20°程度上向きになるように取り付ける、あるいはカメラを少し上向きに設置することをお勧めするが、その分上を向いたときにトラッキングが途切れやすくなることに注意。角度やOpentrack側の感度など、各自最適なセッティングを模索して欲しい。

カメラはフレームレートの高いものの方がより滑らかに操作できる。Webカメラを持っていないという方は中古で安く入手でき、60fpsまで出せるPS3用のPLAYSTATION Eyeがおすすめ(PC用のドライバは別途必要)。

必要な物:

・Webカメラ(640×480ピクセルが最も安定するらしいので、それ以上の解像度のもの推奨。)

・ArUcoマーカー(ここからダウンロードして印刷する。マーカーの大きさは10cm四方くらいが良いだろう。)

・ダンボールなどの厚紙(ArUcoマーカーをこれに張り付ける)

・帽子、カチューシャ、ヘッドホン等(ArUcoマーカーを取り付ける土台となるもの)

・Opentrack

Webカメラ等

FreeTrack、FaceTrackNoIR、OpenTrackで使うWebカメラ。

撮影できる映像のフレームレートが高い方がトラックの性能が高いとされる。(基本的に30FPSが普通、上位機種で60FPS、特殊機種で120FPSが存在)

解像度はあまり求められない。640x480pxより低くても全然動く。

顔認識トラックならそのままで使用可能だが、赤外線デバイスと組み合わせて使用する場合はカメラ内部などに改造を施す選択肢もある。

- Logicool C270

- PlayStation Eye

家庭用ゲーム機PS3専用のWEBカメラ ドライバなどの導入でPC用のWEBカメラとして使用可能

特筆すべきは120FPSで撮影可能な点 しかも安い - Wiiリモコン

- Oculus Rift

その他の機器

VRヘッドマウントディスプレイ

頭部に装着する特殊なディスプレイ。前述のヘッドトラッキングに加えて映像を直接目の前に表示し、視差を利用してその映像を立体的に見ることができる。

これにより「手前にある照準器を覗き込むと敵機がその向こうに写っている」といった、その場に居るかのような視覚体験により、とても高い没入感を得ることができる。

WarThunderにおいてこの機能はとても有用で、実際に体を動かすことでゲームの世界を「覗き込む」動作を可能にする。

つまり後ろを取られたときは、肩越しに振り返って座席の左右を覗き込み、敵をしっかりと確認できるのだ。特に戦闘機には、覗き窓やファストバックの切り欠きなど肩越しの視界を考慮した種々の工夫が凝らされており、その効果を体験できる。他にも風防を開けて側面下方を覗き込んだり、着陸時に背伸びをして前下方を見たりと史実同様の"動き"が楽しめる。

視界の自由度以外にも、両目を十全に使えるという非常に大きなメリットがある。風防のフレームなどに視線を切られにくくなり、かつ敵との距離情報が得られるので、射撃の命中精度に大幅な向上が見込める。ドイツやイタリアの右目で覗くタイプの照準器も、実際の効果を発揮する。

陸戦でも現実の車両に乗っているようにキョロキョロしながら索敵をすることができるが、砲塔旋回と連動していないため、固定戦闘室車両でなければ体が置いてゆかれてしまう。

執筆時点でSteamVRに対応しているヘッドセットはほぼ全て利用可能である。

TrinusVR/TrinusPSVR

TrinusVRとはPCで処理されたVR用の映像をスマートフォンにミラーリングすることができるソフトウエアである。

スマートフォンにGoogle CardboardなどのVRゴーグルを装着した状態で使用するとによってVR映像を視聴することが可能である。

またスマートフォンの加速度センサを用いてヘッドトラッキングを再現することもできる。

画質や遅延などの問題もあるが安価でVR環境を構築できるのが魅力である。

TrinusPSVRはその名の通りPSVR専用のミラーリングソフトである

こちらはHDMIを使ってディスプレイとして出力するので画質、遅延ともに申し分ない。

PSVR内臓センサによるヘッドトラッキングも対応

詳しい使用方法はこちら

TrinusVR(スマホ用)

TrinusPSVR

シリコンオイル、シリコングリス

ジョイスティックや一部のゲームパッドは消耗品というには高額な機器なので、金属パーツやプラスチックパーツの接触部分等のメンテや保護に用いる。

模型用のプラスチックにやさしい無溶剤系が適しているが、近場に模型店が無い、取り扱いが無い場合にはホームセンターやネット通販で「ゴムやプラスチックにも使用できます。」などと表記がある製品を購入するのが良い。

また、マウスのソール(裏面に貼ってあるツルツルしたプラスチック)の滑りが悪くなった場合にも、ソールに塗布する事で滑りを良くする事が出来る。

注意点として、どの用途にしても塗りすぎると後々大変なことになるので、少しずつ具合を試して自己責任で適量を見定めてもらいたい。

コメント

- ロジクールx56ってps4でも使えますか? -- 2023-07-24 (月) 12:21:59

- ジョイスティックのフォースフィードバックをオンにするとfpsが下がるバグ、まだあるのかな?ハドフのffb2気になってるんだけどなかなか怖い -- 2023-08-05 (土) 00:48:15

- ffb付きのスティックなんてほぼ使われてないだろうし、対応優先度は低いから放置されてると考えるのが自然じゃないかね -- 2023-08-05 (土) 05:20:38

- 安い中古だしダメ元で試してみるよ…他の惑星では使えるらしいし -- 2023-08-05 (土) 12:50:18

- 木です、ForceFeedback2は今のところ動作に問題なし。Win11でドライバも当てず勝手に認識された…さすがはMS自社製品というべきか -- 2023-08-07 (月) 16:29:31

- FFBバグは「FFB非対応機体でFFBスティックを使用した場合」に発生するね。基本的に2015年とかそれくらい前の機体じゃないとFFBに対応してないない。あとFFBのプロトコルはMSが開発したDirectinputの中に内包されてるから今でも使える。 -- 2023-11-08 (水) 18:02:51

- ffb付きのスティックなんてほぼ使われてないだろうし、対応優先度は低いから放置されてると考えるのが自然じゃないかね -- 2023-08-05 (土) 05:20:38

- HORIxGaijinのHOTASの予約が始まったっぽい?(Amazon/ヨドバシ)Amazonの一緒に購入されてる物にPS5とSW用のマクロスのゲームソフトが挙がってるのちょっと草Amazon -- 2023-09-25 (月) 00:09:41

- HORI HOTAS君店舗で展示してあったから触ってきたが、値段の割にチープな感じするね。購入して届いた人いたら精度などのレビュー求む -- 2023-12-20 (水) 00:13:58

- HORIのやつ買ったものだが他社の購入したことがないのでわからん ただ使い易いってのはわかる -- 2024-01-18 (木) 11:22:37

- VKBの左手omni throttleでヘリがすごい楽しい マウスエイムと姿勢制御/スロットルが全部共存できるのでめっちゃロケポあたる あとジェットのレーダー操作も格段にやりやすくなる -- 2024-01-18 (木) 18:50:10

- こんなのあるんだな。慣れるの大変そうだけど使いこなせたらなかなか良さそう -- 2024-01-18 (木) 20:02:38

- スティックのロール/ヨー軸ロックして、スプリング外すてダンパー固くすると完全にスロットル化できるのでHOTASの左手にお悩みの方はぜひ!Thrustmaster TWCSとボタン数はほぼ一緒だけどちょっと親指の仕事が多すぎるかもなので用途、考えてる割当、よく乗る機体の実機のコックピット(だいたいの大戦機、F-16,gripen,rafaleとかはスティック状だったりする)によって検討しよう!! (ついでにjoy2keyで動画編集とかイラスト制作する人だと左手デバイスにもなってとっても助かるぜ……) -- 2024-01-18 (木) 22:27:49

- こいつの入手経路、普通にググるとNAかEUのメーカー直販しかな誘うに見えるけどアリエクに公式ストアがあるのでそっちで買うと良いです(多分廉価帯のは中国に工場がある?)送料もそんなかからず自分は合計で2万5千円位だった 以上ダイマでした -- 木? 2024-01-18 (木) 22:41:14

- こんなのあるんだな。慣れるの大変そうだけど使いこなせたらなかなか良さそう -- 2024-01-18 (木) 20:02:38

- Opentrack&ArUco Marker導入してみたけど良いなこれ。何となく強くなった気さえする(慢心)。個人的には昔使った事のあるTIRよりも、ワイヤーレスなのと顔の中央で認識される分調整しやすくて好きかもしれない。(Arucoマーカーはググると出てくる個人ブログの人のリンクのやや複雑な形なのを使っている) -- 2024-02-04 (日) 20:22:07

- HORI HOTAS Flight Control System & Mount for PC ( Windows 11 / 10 )をps5に差してみました、残念ながら周辺機器として認識されていないようです。コントローラー側のインジケータは光ってるので不具合ではなく仕様だと思います モノ自体はとても良いものにみえます -- 2024-03-14 (木) 17:14:49

- ps5の周辺機器としては認識されないけど、War Thunderのgame play時に操作は可能なのかどうか?が知りたい。 例えばps4でもT.16000Mは周辺機器として認識されず、ゲーム選択とかは付属のパッドで行うが、War Thunderのgame playでは普通に使えてるのと同様に考えていい?(直刺しマウスみたいな?) -- 2024-03-16 (土) 12:32:48

- モンゴリアンの方法編集で追加していい?ここで聞くのなんだけどさ。 -- 2024-03-14 (木) 23:54:03

- FFB2挿したら毎回クラッシュするのですが今って対応してないんですかね? -- 2024-04-09 (火) 18:45:04

- 一部の機体だけで正常に動作する それ以外の機体で接続しているとダメになる。 -- 2024-06-29 (土) 17:35:07