基本スペック

駆動方式[4WD]/ミッション[6速]

初期馬力[280ps]/カーナンバー:29-72

マキシ2~3車種称号【重戦車】

全長:4,575mm

全幅:1,840mm

全高:1,285mm

最高速度:351km/h

| モード別カテゴリー | 称号 |

| ST無敗 | 【首都高無敗】 |

| 夏休み称号 | 【】 |

| ワンメイクバトル | 【GTOキング】 + 【ジェニー軍団*1】 |

| エンジン形式バトル | 【V6選手権】 |

| 期間限定首都一TA・1 | 【伝説のGTO】 |

| 期間限定首都一TA・2 | 【俺のGTO】 |

備考:三菱の最高速マシン代表。

直進安定性が非常に高く、直線ではステアリングのブレがとても小さい。重量級車らしいズッシリとした走りが特徴。最高速域でのノビが良好で直線番長とも言われる。

しかしその一方で、重たい車重が災いしてなのか加速性能が低い+超アンダーステアというふたつの大きな弱点を抱えている。

3DX+以前はCELSIOR (UCF10)やHIACE WAGON (KZH100G)らと同様曲がらない車の代表格であったが、彼らがマキシ4~5にかけて上方修正されてからは相対的にGTOが一番曲がらない車になってしまった*2。

加速性能はHIACE WAGON (KZH100G)よりはマシ、という程度で鈍重そのもの。

最新作「6RR+」になって若干の上方修正は入ったようだが、それでも出だしでタイム差がつくような感じなので、湾岸線TAで上位にランクインすることは無い*3。性能差をカバーする上でも、回転数には常に気を配っておく必要がある。

コーナリング性能は他のマシンよりも小回りが利きづらいので、気持ち深めにハンドルを切る必要がある。またコーナリング中の粘りも悪いので荷重移動とアクセルワークを心がけて走ると良いだろう。幸い、コーナー脱出時にリアが暴れることは少ない。

5DX以降、徐々に上方修正を重ねて改善されてはいたが、最新作「6RR+」においてコーナリング性能に更なるテコ入れが入った事で前作まではC1を720馬力で走るのが怖いくらいだったが、修正により余裕をもってコーナリングできるほどになった。

6RR+の新環境・新挙動で大きな恩恵を受けた車種のひとつと言っても過言ではないだろう。

ブーストはランエボの兄貴分ということもあってか良好でかなり強い。対接触性能も強力だが、コーナリング時はアンダー過ぎるせいかインガリを決められやすいので、いつもより早めにターンインする等の工夫が必要となる。

乱入対戦での立ち回りとしてはなるべくミスなくブーストで食らいついていき、隙あらばライバル車の側面からラインをこじ開ける戦法で抜いていくのが定石となる。

上位を維持できれば大きめのボディを駆使して抑えることには長けているので守りやすいが、一度明け渡すと今度は上記の扱いにくさが災いして途端に挽回が困難になる。

以上の特性からC1・八重洲・箱根・神戸と言ったテクニカルコースでは苦戦に陥ることは必至だが、逆にそれらのコースで勝てれば実力の証明にもなる。腕に自信のある上級者向けで、腕試しにはもってこいの車。

性能の問題やランエボシリーズの人気、神のGTOコピペ(詳細後述)による風評被害のせいか、マキシ1から登場している古株車であるにもかかわらず使用者数が伸び悩んでいる傾向にある。

だか、エアロパーツのデザインはほとんどがお洒落でかっこいいので、プレイヤーのモチベーションを大きく上げてくれるだろう。

選択可能カラー

| カラー名 | マキシ2~3・色称号 |

|---|---|

| パッションレッド | 【赤い/真紅の】 |

| ピレネーブラック(P) | 【黒い/漆黒の】 |

| ギャラクシー ホワイト(P) | 【純白の/雪色の】 |

| シンフォニック シルバー(M) | 【銀色の/白銀の】 |

| マリアナブルー(P) | 【青い/蒼き】 |

更新回数及び追加カラー/(M)=メタリック

| 1 | グリーン | 21 | レッド |

|---|---|---|---|

| 2 | イエロー | 22 | ブラック |

| 3 | オレンジ(M) | 23 | ホワイト |

| 4 | ペールブルー | 24 | シルバー |

| 5 | ライトパープル | 25 | ダークブルー(M) |

| 6 | ダークパープル2 | 26 | イエロー3 |

| 7 | ダークピンク(M) | 27 | ペールグリーン2 |

| 8 | ピンク | 28 | グレー(M) |

| 9 | ゴールド | 29 | ピンク2 |

| 10 | イエローグリーン | 30 | ダークオレンジ2 |

| 11 | パープルブルー | 31 | ライトイエロー |

| 12 | ライトシルバー | 32 | ガンメタル |

| 13 | ブルーグリーン(M) | 33 | ダークオレンジ(M) |

| 14 | パープルシルバー(M) | 34 | ブルー(M) |

| 15 | ペールグリーン | 35 | ミントグリーン |

| 16 | ライトブラウン | 36 | ピンク(M) |

| 17 | ライトブルー(M) | 37 | レッド(M) |

| 18 | マルーン | 38 | ライムグリーン |

| 19 | ペールピンク | 39 | パールホワイト |

| 20 | オリーブ | 40 | スカイブルー |

エアロパーツセット

A:Veilside C1エアロに似た形状。リアバンパーは前期型のようにナンバー周りが黒く塗装される。

ボディカラーを紫・赤系にすると、首都高バトルに登場するミッドナイトローズのマシンに似せることができる。

B:GTタイプのエアロ。シンプルながらスタイリッシュ。

5からはフロントバンパーのスリーダイアが赤いものになる。

差分

C:エアロクラフトKAZEに見えるが、かなりゴツイ。アメリカンスタイルのエアロ。

Rev1.05のアップデートでGTOと書かれたガーニッシュの一部がブラックアウトではなくなった。

差分

D:かなり個性的なフロントデザイン。フロントのナンバープレートが奥まった位置になり、インタークーラーの露出面積が増える。

E:メーカーワークスと言われてもまるで違和感がないくらい、純正形状を生かしたフルエアロ仕様。

フロント部分はBOZZSPEEDのハーフスポイラーに似ている。

F:ピットロードMのファルコンSPLエアロに似ている。ナンバープレートがオフセットになる。

ワイヤー固定式のチンスポイラー(黒地固定)も装備。全体的にレーシーで纏まりが良い。

G:前期型社外エアロでよく採用された「リトラ部を少しカットして半目風」なLEDヘッドライトが印象的。

他エアロと比べボディ下部への張り出しが強く、車体がより一層低く見える。

H:スポコンを意識した張り出しが特徴的。フロント周りはエアロクラフトKAZEのワイドボディキットをアレンジ加えたような形状か。

ボディ同色のGTウイングが装着される。

I:フロント・リアはフェラーリ・F12ベルリネッタのSVR風。ロケットバニー風のワイドフェンダーが装着される。

ウイングはエアロHと同じく、ボディ同色のGTウイング。マフラーは2×2の4本出し。

J:フロントは991のエアロAに似ている。マフラーは箱型2本出しに変わる。

エアロAと同じくリアバンパーのナンバー周りが黒く塗装される。

K:フェラーリ・599XX風。フロントにカーボン製のスプリッターやカナード、リアにディフューザーとGTウイングが装着され、マフラーはエアロIと同じく2×2の4本出し。

全体的にレーシーで纏まっている人気のエアロだが、入手までの道のりが長いのが難点。

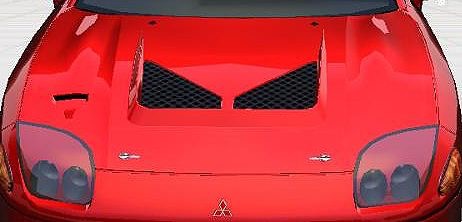

ダクト付ボンネット

A:中央部にやたら多く排気ダクト穴が開けられている。

カーボンボンネットA:

B:中央部に凹型のセパレートができ、内側に三角形の排気口二つが開く。更に左側に小さな吸気口が一つある。

BOZZSPEED製ボンネットに非常に似ており、エアロEと共に装着するとBOZZSPEED仕様に少し近づく。

C:中央と左右ギザギザした排気口がつく。

D:

カーボンボンネットB:

カーボンボンネットC:

車種別ウィング

A:最終型の純正ウィング。

B:TBOのウィングに似ている。

C:GTOの兄弟車であるダッジ・ステルスに採用されていた個性的なリアウィングをモチーフにしたと思われる板状ウィング。

好みが分かれるデザインだがエアロG辺りなら見栄えは良さそう。

エアロミラー

ガナドール・スーパーミラー風のエアロミラー。

カーボントランク

ごく普通にトランクリッドがカーボン地になる。

羽なし

ワークスステッカー

ランサーエボリューションVのラリー仕様車にあったラリーアートストライプが付く。

マキシ4からはリアウィングサイド部分にもMITSUBISHI MOTORSのロゴが追加された。

サイドステッカー

雑記

- コンセプトモデルのHSX時代は三菱として初の試みといえる2シーターミッドシップとして企画されたが、製品版ではコスト面などを鑑みてディアマンテのプラットフォームをアレンジした上で流用し、FFベースの4WDとして歴史をスタートさせた。*4

- GTOの名前はイタリア語の「Gran Turismo Omologata(グラン・ツーリズモ・オモロゲータ=国際規格の承認を受けたGTカー)」の頭文字を取って名づけられた。

これはフェラーリのGTOシリーズにも当てはめることができるが、「サーキットでのレースでも通用する性能」を与えたい願いがこめられている。 - GTOは日本専用のネーミングで、輸出仕様には3000GT VR-4という別の名前が与えられている。

こちらにはSL,RTという自然吸気エンジンのFFモデルもあり、トップグレードであるVR-4は4WDで320PSの出力を発生させていた。- ちなみに3000GTの前輪駆動モデルのブレーキキャリパーはディアマンテと同様のスライド式2ピストンキャリパーであり、日本国内仕様のような4ピストン対向キャリパーはターボモデルだけで、6ピストン対向キャリパーは採用されなかった。

また、スタリオンの後継モデルにあたることから最終試作品の段階でスタリオンGTOの名前にすることも検討されていたという。

- ちなみに3000GTの前輪駆動モデルのブレーキキャリパーはディアマンテと同様のスライド式2ピストンキャリパーであり、日本国内仕様のような4ピストン対向キャリパーはターボモデルだけで、6ピストン対向キャリパーは採用されなかった。

- 北米では日本未設定の電動格納式ハードトップのオープンモデルである「3000GTスパイダー・リトラクタブルハードトップ」と呼ばれるモデルも設定された。

これは1959年フォードスカイライナーがカタログから消えて以来の電動ハードトップの復活であり、現在に続くリトラクタブルハードトップ流行の先鞭をつけたものだった。 - バイパーやチャージャーでお馴染みのダッジ*5に供給されたこともあり、ステルスという名前が与えられていた。

もとから三菱とクライスラーの間でGTOのOEM供給は計画のうえ実行されることが決定されていて、GTOのデビューから1年遅れでデリバリーが開始された。外装はダッジのオリジナリティを出すために大胆な変更が施されていて、後期型ではGTOのものとは違う鋭いデザインのヘッドライトを採用していた。

ちなみにGTO自体がモデルライフ11年の長寿車種になったのに対し、ステルスは6年と先に生産を終了している。*6 - 有名なオーナーの話として、神のGTOという非常に有名なコピペがあり、ネット上で散々ネタにされてきた。迷乗用車の話のネタとして今でも語り草となっている。内容は、

53 名前: 名無しさん@そうだドライブへ行こう 投稿日: 01/11/25 12:13 ID:CG0qFzoc GTOのATのNA乗ってる。先月免許取得して中古探しに行ったら見た瞬間に即決した。 カッコイイ、マジで。そして速い。アクセルを踏むと走り出す、マジで。ちょっと 感動。 しかもスポーツカーなのにATだから操作も簡単で良い。NAは力が無いと言われてるけど個人的には速いと思う。 ターボと比べればそりゃちょっとは違うかもしれないけど、そんなに大差はないって店員も言ってたし、それは間違いないと思う。 ただ坂道とかで止まるとちょっと怖いね。ATなのに前に進まないし。 速度にかんしては多分ターボもNAも変わらないでしょ。ターボ乗ったことないから知らないけどタービンがあるかないかでそんなに変わったらアホ臭くてだれもNAなんて買わないでしょ。個人的にはNAでも十分に速い。 嘘かと思われるかも知れないけど東関東自動車道で140キロ位でマジで34GTRを抜いた。 つまりはGTRですらGTOのNAには勝てないと言うわけで、それだけでも個人的には大満足です。

というものである。ちなみに両車のスペックを比較した場合、*7・・・と、どう考えても性能差が有り過ぎるのでネタ扱いされるのはやむなしだろう。項目 神のGTO*8 BNR34 GT-R エンジン 6G72 V型6気筒自然吸気DOHC24バルブ RB26DETT 直列6気筒ツインターボDOHC24バルブ 総排気量 2972cc 2568cc 最高出力 225ps/6000rpm 280ps/6800rpm 最大トルク 28.0kgf·m/4,500rpm 40.0kgf·m/4,400rpm トランスミッション 4速AT 6速MT 駆動方式 フルタイム4WD ATTESA E-TS 4WD*9 車両重量 1650kg 1560kg PWR*10 7.3 5.6

恐らくGT-Rのドライバーが普通の速度で走っていた為勘違いしてしまったと思われる*11。ネット上での記述から運転免許を取得して時間が立っていないと考えられるため、ドライバーの腕の差という可能性は低い。そもそも高速道路を140キロ位で走ること自体違反行為だが。 - 上記の話で散々ネタとして言われ続け、湾岸マキシでも加速・ハンドリング性能の悪さから不遇の扱いを受けている本車だが、実はチューニングベースとしてのポテンシャルは高い。

軽量化が簡単で100kg以上はすぐにダイエットできることや、ひとつひとつのパーツを変えた効果が大きく出ることが理由とされている。*12 - 日本ではマイナー車に分類されるためチューニングパーツは少ないが、それでも数社よりエアロパーツ、エンジン内部、ドライブ系強化パーツが発売されている。*13

日本国外、特にアメリカでは日本車離れしたボディスタイルのため、エアロパーツによるチューンが盛んであったり、V型6気筒3Lツインターボと言う強力なエンジンと、駆動方式が4WD、トランスミッションがゲトラグ製で強度が高く高出力に耐えられる、大容量のブレーキシステムを持つ、という点からドラッグレースのベース車両に使われることも多い。- 元々日本向けに作られたスポーツカーではなくアメリカ向けのグランドツーリングカーとして開発された車であり、当時の日本車としては特異な設計もそれが理由である。

- 元々日本向けに作られたスポーツカーではなくアメリカ向けのグランドツーリングカーとして開発された車であり、当時の日本車としては特異な設計もそれが理由である。

- レースでは1991年~1998年までN1耐久選手権(クラス1)に参戦していた。

最高峰クラスであるクラス1で当時最強を誇っていた日産・スカイラインGT-Rの対抗馬的存在として活躍しており、特に中谷明彦・大井貴之を擁したPUMA GTOは重い車重にも関わらずスカイラインGT-Rと互角の勝負を演じ、参戦した期間では2位がベストリザルトであった。*14 - そのPUMA GTOは多方面で活躍しており、ベストモータリング誌の名物企画だった「チャンピオンズバトル」では並み居るGTカーやN1仕様などと互角以上の戦いを繰り広げた。

2速のピックアップが求められる筑波サーキット・コース2000に車両特性が合致し、なおかつ開催されたのが気温が低くエンジンのパワーを出しやすい2月だったからとも言われるが、それでもN1仕様でGTカーとバトルを繰り広げるポテンシャルの高さを示してくれた。 - GTOが活躍する映画の1つに、ジャッキー・チェンが主演を務めた1995年公開の「デッドヒート」がある。

GTOはFTOに次いで多く登場し、主にレースシーンでスピンしたフィリップGT-Rの巻き添えを食う形でクラッシュしてしまうPUMA GTO*15のほか、デルタGT-Rと激しいタイマンバトルを繰り広げたのちにジャンプしてマーシャルタワーに突っ込んでしまうニコスGTOも登場する。*16 - また、有名なカーアクション映画「ワイルドスピードシリーズ」の2作目(X2)のプロローグエピソードに主人公ブライアンの車両として本車が登場する。*17*18

登場するGTOはリトラクタブルヘッドライトであることから前期型で、湾岸マキシに登場する中期型とは異なる。

1作目終盤のとある経緯から警察に追われる身となったブライアンがこの車で逃走し、逃亡生活を始める。その後アメリカ各地を転々としていきながらストリートレースに勝ち続けていったが、とある町で警察に怪しまれ車を発見されたことからやむを得ず乗り捨ててしまう。*19 - 元気社の「首都高バトル」シリーズでは以下の代表的なライバルが使用している。

・ダイングスター/魚住静太*20

・ミッドナイトローズ/川越清美*21

・RECORD.01

・スピリット クラッシャー/エリックス・コマフ*22

・スピリット 霧子/黒羽霧子*23 - ワークスステッカーを装着すると、各種エアロセットの純正ウィング及び車種別ウイングが赤に塗装される。

色にこだわりが有る人は着けない方が良い。

また、初期カラーでギャラクシーホワイトパールを選んだ場合、ロールバーの色が緑になる。 - Z15Aという型も存在するが、違いはターボかNAかではなく、4WSの有無である。*24

本作に登場しているGTOは中期型である。GTOには前期型・中期型・後期型・最終型と4種類のモデルが存在している。*25 - 大柄の車体からロングホイールベースと錯覚しそうだが、意外に短い。*26

しかし全長そのものは特別短いわけではないので、あくまでもホイールベースだけ*27短い、ということ。 - 2017年始めに、日産・フェアレディZとの共同開発でGTOが復活する可能性があるという噂が一部で流れた。

実際に復活するかは不透明だが、もし復活すればランエボの後を継ぐ三菱のスポーツモデルとなるだろう。今後の情報に期待したい。 - GTOが生産を中止した7年後の2008年、ロシアに本部を置くコーチビルター*28のE-GO社が、GTO(ディアマンテ)のプラットフォームを基に新型のスポーツカーである「revolt(レボルト)」を発表した。

外見はまったく異なるものの、その中身はチューンドGTOそのものであると見ていい内容である。6G72は550psにまでチューニング、6速MTに4輪アクティブエアサス、大容量ブレーキシステム、19インチのタイヤ+ホイール・・・と内容はすさまじい。

しかし実際にはプロトタイプが4台ばかし作られただけで、実際にデリバリーが開始された・受注生産の受付を始めたなどの情報は、10年近くの時間が経過した現在もなお入っていないのが現実である。 - GTOは日本ではマイナーな分類に入るが実は日本車では初めて採用された物が多い。