基本スペック

駆動方式[FR]/ミッション[5速]

初期馬力[120PS]/カーナンバー:15-97

全長:3,970mm

全幅:1,675mm

全高:1,235mm

最高速度:350km/h

| モード別カテゴリー | 称号 |

| ST無敗 | 【首都高無敗】 |

| 夏休み称号 | 【永遠のNA使い】 |

| ワンメイクバトル | 【NAキング】 |

| エンジン形式バトル | 【直4選手権】 |

| 期間限定首都一TA・1 | 【伝説のロードスター】 |

| 期間限定首都一TA・2 | 【俺のロードスター】 |

| 車種限定バトル・1 | 【】 |

| 車種限定バトル・2 | 【】 |

備考:1989年に発売された初代ロードスターの前期型モデル。マキシ5の2015年10月のアップデートより登場。

全長がR2 (RC2)、ROADSTER S Special Package (ND5RC)に次いで4番目に短いためバチコンされにくい。

全幅もRoadster RS RHT(NCEC)、ND型と比べてかなりコンパクトなので擦り抜けも容易である。

ロードスターとしては珍しく、かなり滑りやすく踏ん張りが効きにくい。

旋回性能は軽量FRらしく悪くないのだが出口で外に膨らむ。コーナリング中の失速具合も大きめなので出口で速度を残すのが厳しい。しかし、車種調整により改善された。

逆にホイールベースが短いにも関わらずハンドルのガタつきが少なく、直線も安定感がある。最高速も350km/hと見た目に反して意外と伸びる。それゆえロードスターにしては珍しく直線番長。

ブーストは平均レベル。厨車にこそ敵わないが、そこそこ回転を引っ張ってあげればランエボと並べるくらいのアドバンテージがある。

旋回性のNC、対接触性能のNDに対し、NAは直進安定性が強みとなっている。

車種調整前は初心者が振り回すには癖が有ったが、今では初心者でも慣れればやや乗りやすい車種になった。

マツダ車の中でも他のロータリー車が人気なのか、もしくは癖のある挙動や判定のイメージが強いのか、使用者は知名度に反して少ない。

選択可能カラー

| クラシックレッド |

| シルバーストン メタリック |

| クリスタルホワイト |

| マリナーブルー |

更新回数及び追加カラー/(M)=メタリック

| 1 | イエロー | 21 | ライトレッド |

|---|---|---|---|

| 2 | ブラック | 22 | ライトシルバー |

| 3 | ダークブルー | 23 | ホワイト |

| 4 | ライムグリーン(M) | 24 | ライトブルー2 |

| 5 | ライトブルー(M) | 25 | ベージュ(M)3 |

| 6 | ライトパープル | 26 | グリーン |

| 7 | オレンジイエロー | 27 | ダークレッド(M) |

| 8 | ブルーグリーン(M) | 28 | イエロー3 |

| 9 | パープルシルバー(M) | 29 | ライムグリーン2 |

| 10 | ダークピンク(M) | 30 | ダークオレンジ2(M) |

| 11 | ガンメタル | 31 | カナリー イエローマイカ |

| 12 | ペールピンク | 32 | ライトイエロー |

| 13 | ダークパープル2(M) | 33 | ダークオレンジ(M) |

| 14 | ダークグリーン | 34 | ブルー(M) |

| 15 | コーラル | 35 | ダークパープル |

| 16 | グリーン3(M) | 36 | ミントグリーン |

| 17 | ピンク | 37 | ピンク(M) |

| 18 | オレンジ | 38 | ワインレッド |

| 19 | ペールブルー | 39 | ダークブラウン |

| 20 | ピンク2 | 40 | パールホワイト |

エアロパーツセット

A:JetStream"翔馬"-Pegasus-シリーズに雰囲気は似ている。

B:フロントはかつてJGTC(現スーパーGT)に参戦していた

ロータリーエンジン搭載のロードスターが装着してたノガミプロジェクト(現NOPRO)のエアロに似てるが、

あちらよりやや派手な印象である。

C:Jet's製オーガニズムエアロに似ている。

左目はウエストヨコハマ製リトラカバーが装着されており、

画像ではリトラが閉まっていて見えないがK.G.Works丸4灯式ライトキットが装着されている。

ライト参考

D:

E:フロントはARIOS製のエアロを派手にした様な形状。

F:このエアロのみヘッドライトが固定式になる。マフラーは片側1本。

横幅が若干ながら広くなる。

G:ガレージ・ベリー製のタイプNに似ている。

マフラーは中央2本出しに。

H:レーシーなエアロ。GTウィングと相性が良い。

I:フロントがViper (SRT-10)の様な形状になる。エアロF同様、マフラーは片側1本になる。

J:ウィングはロータス・エキシージ(シリーズ3)に似ている。

K:フロント・サイドはS2 Racing製の01-R B-specに似ている。

リアはROWEN製エアロにありがちな形状。

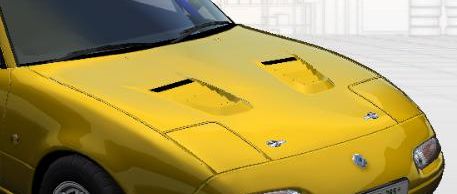

ダクト付きボンネット

A:

カーボンボンネット(ダクト付)1:

B:両端に小型ダクト 中央に大型のダクトがつく。

ボンネットピンがなぜかライトの後ろにつく。

C:

D:

カーボンボンネット(ダクト付き)2:

カーボンボンネット(ダクト付き)3:

車種専用ウィング

A:GVB純正ウィングのようなものが取り付けられる。

B:GVBインプレッサやR34GT-Rの車種別Bと同じ形状。

C:

エアロミラー

小型のミラーになる。

カーボントランク

ワークスステッカー

サイドステッカー

雑記

- バグか仕様かは不明だが、ドレスアップパーツのネオン管を装着した際に車体前部のネオン管の配置がかなり前に寄っており、「当たり判定が車体よりも前に存在する」というシビアな設定になってしまっている。

もともとの全長が短いので致命的というわけではないのだが、装着して走る際には注意が必要。

→6RR+で修正された。

- 開発の発端はマツダが北米に開設していたMAZDA RESEARCH of AMERICA(以下MRA)のスタッフが空港に向かう車中で「MGのようなライトウェイトカーがあれば」と話したこととされている。それを受けて、当時MRAに在籍していた福田成徳らがデザインコンセプトをまとめ試作車が製作され、イギリス、アメリカで実際に走行試験が行われた*2。

開発に当たってはキーワードを「人馬一体」と定め、若者が買えるライトウェイトスポーツを意識して開発が進められた*3。

また重量配分、特に慣性モーメントの低減に拘りを見せ、パワートレインや足回りに潤沢な予算を投じ、その他の部分は安価な部品を使用した*4。

- 当時の実車の新車価格は最低で170万円からと非常にリーズナブルなものであった。そのため発表時点で半年先の予約が埋まってしまうほどの大ヒットを記録し、1989年9月から1998年1月までの8年3ヶ月間の総生産台数はなんと約43万台となった。

当然スポーツカーがここまでの販売台数を記録したことは過去に前例が無く、後に「世界で最も多く生産された2人乗り小型オープンスポーツカー」としてギネスブックに認定を受けた*5*6。

- 本車の大ヒットを受けて各自動車メーカーはこぞって中小型オープンカーを開発・発売したため、絶滅危惧種となりつつあった「ライトウェイトオープン2シーター」市場は一気に活性化された*7。そのため本車はライトウェイトスポーツカー市場復活の立役者とも言える。

またライトウェイトオープン2シーターの聖地イギリスでは上記の復活と共に『折角の休日をレッカー待ちで台無しにするという心配をしないで出掛けられるライトウェイトオープン2シーター』として人気を博した。

- 発売時は当時のマツダ販売チャンネルの1つ「ユーノス(EUNOS)」*8から販売され、本車は記念すべきユーノスのカタログモデル第1号となった。

しかしバブル景気崩壊によるマツダの経営戦略見直しに伴って1996年にユーノスブランドが廃止されたため、車名はそのままで販売チャンネルはマツダアンフィニ店に移った。詳しくは当wikiのマツダ5チャンネル化計画を参照。*9

- ロードスターシリーズは日本ではそのままの名称で発売されているが、海外では「MX-5」という別の名称で販売されている。*10マキシでもNCECと共にMX-5と名前になってるが右ハンドルのままである。

- オープンカーとしては3代目ロードスター(NCEC)、メルセデス・ベンツ・SLK350、BMW・Z4に次いで4台目となるが、左の3台はいずれも電動アクティブハードトップであり、手動のソフトトップをもった車はこの車が最初となる。*11

ただし湾岸マキシではメーカーオプションのデタッチャブル(脱着式)ハードトップ仕様になっている。もちろんゲーム内では開閉不可能。

- ライバル漫画の『頭文字D』の方ではプロジェクトDの初戦で戦ったチーム、セブンスターリーフの一員である末次トオルの愛車として登場する。

- ドリフトスピリッツにも登場しているが、初期カラー4色の他にグリーンがある。またロゴは”EUNOS ROADSTER”。湾岸マキシでは車体のもの。屋根はソフトトップとなっている。

カラーリング例

ロゴ