Tier 2 イギリス 軽戦車 Cruiser I

Cruiserは(図らずも)イギリス航巡戦車その1号となった戦車である。

特徴としては機関砲と戦車砲の中間のような性能の1×3連射pom-pom砲を持ち、瞬間火力に優れる点が挙げられる。

また、俯角や発射レート重視の砲という性質はこの先英国巡航戦車ルート共通の特徴となる。

基本性能(v7.1.0)

| 車体 | Tier | 国籍 | タイプ | 耐久値 (HP) | 車体装甲厚 前面/側面/背面 (mm) | 最高 速度 (km/h) | 初期 重量 (t) | 本体価格 (クレジット) |

| Cruiser I | II | イギリス | 軽戦車 | 390 | 14/10/10 | 40/15 | 13.05 | 3,000 |

|---|

武装

機関砲

| Tier | 名称 | 連射弾数/間隔(s) | 弾倉装填速度(s) | 弾種 | 平均 貫徹力 (mm) | 平均 攻撃力 | 弾倉 合計 攻撃力 | DPM (HP/分) | 精度 (m) | 照準 時間 (s) | 弾倉/総弾数 | 弾薬費 (Cr/G) | 重量 (kg) | 俯 仰 角 | |

| II | Pom-Pom A | 1/0.63 | 10.50 | AP | 49 | 55 | 110 | 593 | 0.42 | 1.3 | 2/160 | 3 | 359 | +20° -15° | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

砲塔

| Tier | 名称 | 装甲厚(mm) 前面/側面/背面 | 旋回速度(°/s) | 視界範囲(m) | 重量(kg) |

| II | Cruiser Mk.III | 14/14/14 | 46 | 230 | 2,250 |

|---|

| 射界 | 全周 |

|---|

エンジン

| Tier | 名称 | 馬力(hp) | 引火確率(%) | 重量(kg) |

| II | AEC Type 179 | 150 | 20 | 360 |

|---|

履帯

| Tier | 名称 | 積載量(t) | 旋回速度(°/s) | 重量(kg) |

| I | A9 Mk.I | 14.10 | 32 | 3,000 |

|---|

乗員

- Commander

- Driver

- Gunner

- Radio Operator

- Loader

派生車両

派生元:なし

派生先:なし

開発ツリー

![]() :必要経験値

:必要経験値

![]() :必要クレジット

:必要クレジット

解説

攻撃力

初期砲となるQF 2-pdr Mk. IXはイギリスの象徴ともいえる、’’低い単発火力’’と’’高い発射速度"を備えている。貫通力はAP弾で64mm、課金弾のAPCRになると121mmにもなり、相対する敵戦車を正面から撃破できる。威力もそこそこで、精度、発射速度共に優秀である。最終砲である40mm Pom-Pom砲に不便を感じるならばこの砲を使い続けても良いだろう。

最終砲に控える40mm Pom-Pomは瞬間火力に特化した砲であり、高めの単発火力を誇る弾を3発1セットで発射できる。貫通できる相手ならば短時間に大ダメージを与える事が可能だ。しかし撃ち切ったあとの再装填が長く、装填中に攻められると痛手を負う。なるべく撃ち切ったあとは遮蔽物に隠れるなり、隙をなくすよう心掛けよう。また連射する度に収束が拡散するので比較的近距離で砲撃を加え、全弾を確実に当てていきたい。

防御力

軽戦車の宿命である薄い装甲は、敵の砲弾を防いでいくのは困難極まりない。榴弾も易々と貫通するので防御力に関しては無いと言っても過言では無い。とはいえ新型砲搭ではキューポラが小型化され榴弾の被害が抑えられるためハルダウンを生かした戦法をとりやすくなる。

機動力

最高速度40km/hとは銘打っているが出力不足で、加速が非常に鈍い。

しかし一度速度に乗れば平地30km/hを保つことができるため、車列に取り残されることはない。

幸いにも車重はかなり軽い方なので味方に押してもらい加速するのも手である。

立ち回り方

本車は低い単発火力と高い発射速度を持つ主砲を備えていながら薄い装甲ゆえに積極的に撃ち込む事が苦手である。

このルートの車輌は車体が脆いという特徴を持つため、地形を利用してのハルダウンなどのテクニックは必須である。砲塔は柔らかく大きめだが、俯角も取れるこの車輌で投影面積を狭くする技術に早めに慣れておく方が良いだろう。

このため、微妙な加速力をいかにカバーするかも活躍を大きく左右する。エンジンブーストの使いどころに気をつけなくてはいけない。

何故私がここにいるのかって?実のところ言うと私にもよくわからないんだ。

まあ座りたまえ。ディンブラでも淹れようか。

火力

車種が中戦車から軽戦車に変わったことで主砲のラインナップは完全に一新された。

重戦車ルートに少し先んじてここから、高い発射レートと分間火力を持った主砲を搭載することとなる。

まずQF 2-pdr Mk. IX。

読んでの通り2ポンド砲で初期状態ではこれを搭載することになるだろう。

単発ダメージは6pdrに比べ半減してしまったが装填速度は2.5倍だ。だがそれより貫通力の上昇の恩恵が大きい。貫通力はAP弾で64mm、課金弾のAPCRになると121mm。相対するあらゆる敵戦車に正面から損害を与えられる。

癖が強く習熟を要する自動装填砲より汎用性は高い言えるだろう。

次に40mm Pom-Pom

名前は聞いたことがあるだろう。対空砲としても有名なVickers QFの40mm2ポンド砲を戦車砲として運用したなら というif産物だがまあそんな細かい事はいいだろう。

この砲の特徴は’’自動装填砲’’であることだ。

装填が弾倉交換になり残弾数にかかわらず再装填に9秒を要するがこれにより0.5秒間隔で3発、135ダメージという比類なき瞬間火力を発揮する事となる。

単発火力 QF 2-pdr Mk. IX=40mm Pom-Pom

貫通 QF 2-pdr Mk. IX>40mm Pom-Pom

精度 QF 2-pdr Mk. IX>40mm Pom-Pom

瞬間火力 QF 2-pdr Mk. IX<40mm Pom-Pom

分間火力 QF 2-pdr Mk. IX<40mm Pom-Pom

と一長一短だ。どちらも中戦車としてはかなり高い攻撃力を誇る。好きな方を選ぶと良い。

防御力

そんなものはない

だがMedium IIよりは固い

機動性

Medium Iに比べれば相当な進歩だが予算の都合でエンジンが既存のもの、ロンドンバスのそれである事から出力不足に悩まされることとなる。

あの二階建てバスが乗客込みで7,5~8tだからね。欲を言えばもう一つエンジンが欲しいところだ。

だが一度加速さえしてしまえば安定した走りができる。旋回時の減速も小さい方だ。そもそも減速するほどの速度出てないだろとかなんだこの空白とか勘付いた君の洞察力には敬意を表するが変に軍機密に踏み込まないように気をつけまえ

立ち回り

前身とは打って変わって、単発火力ではなく、連射による瞬間/分間火力と、それを高い機動力でより効果的に生かす運用を要求される。

ただ主砲によって少し運用が変わってきてね。

2ポンド砲は一発ごとに装填を行うため、停止しての射撃の場合常に完全に収束した状態での射撃が可能だ。

これを利用して履帯の破損した敵車両の履帯をさらに執拗に攻撃し身動きの取れないまま撃破する、通称履帯ハメができる。勿論中~遠距離戦から、高い発射レートを生かした近距離の格闘戦まで万能にこなす。

ポンポン砲は連射する特性上拡散した状態での射撃が多い。勿論立ち止まって収束を待っても良いのだがね、

それでは普通の砲と同じだ。

この特性を生かす方法としては、近~中距離からの集中射撃がまず一つ。貫通すればTier3駆逐戦車の単発並みのダメージが入る。本隊に追従し、強烈な援護射撃で前線を支えるんだ。

もう一つが稜線や遮蔽を生かし引きながら戦う近距離戦。9秒のリロード時間さえカバーできればこの車両は単発135でダメージ交換ができるのだ。勿論複数台に狙われていてはこの技は使えないがね。

ただ加速が低いせいでこの駆け引きが通用しせず、主導権を握られてしまう相手もいるだろう。

……

…………これに関してはなに一つフォローできないんだ。味方から離れるなという天啓なのだと思って受け入れてほしい。

あちらは機動力を、こちらは火力を。そしてCometで両方が合わさるという事なのだろう。

特徴

長所

- 単発式で3発1セットと攻撃力の高い40mm Pom-Pom砲を搭載可能

- 深い俯角

- 高い素敵性能

短所

- 微妙な加速力

- 薄い装甲

初期の研究

- 40mm Pom-Pom砲の火力は素晴らしい。必要経験値は少々多いが、その分優秀。初期砲塔でも乗せられるので真っ先に開発しよう

- Pom-Pom砲は初期砲塔でも搭載することができますが、照準時間と弾倉交換時間にペナルティが付きます。

歴史背景

イギリス陸軍は1920年代、当時としては機動性の高いヴィッカース中戦車Mk.I、Mk.IIを開発・装備していた。その後継として、中戦車Mk.IIIやA6(16トン戦車)が開発されたが、これらは世界恐慌のあおりで採用は見送られた。

A9は当初、中戦車Mk.IIIやA6を補佐する近接支援車両として1934年初めに企画されたが、Mk.IIIとA6の採用が見送られた後、それらに代わる廉価版の中戦車として、本命の後継車両となった。近接支援車両としては3.7インチ榴弾砲の搭載が予定されていたが、1934年11月、主力戦車として最新の2ポンド(40mm)戦車砲搭載が決定された。ただし、3.7インチ榴弾砲搭載の支援型も並行して少数が作られることとなった。

A9は、これに先立つ中戦車Mk.IIIに比べ軽量・安価で、エンジンも既存の市販モデルが使用されることとなっていた。

ヴィッカースでは当初、ロールス・ロイス「ファントムII」エンジン(120馬力)を搭載するつもりであったが、開発中に車重が約10トンから12トン以上へと増加したため、ロンドンの2階建てバスに使用されていたAECエンジン(150馬力)へと変更された。

試作車は1936年春に完成したが、この車両は、当時としては画期的ないくつかの特徴を持っていた。

車体は地雷の爆発に対して耐性の高い船底型の底面を持ち、砲塔は、同じくヴィッカース社が手がけていた爆撃機用動力銃座の技術を応用し、世界初の動力旋回装置を備えていた。ただしこの旋回装置は油圧式で、後のイギリス戦車はより安全性の高い電動式に改められた。

サスペンションはヴィッカース「スローモーション」タイプと呼ばれるもので、これ以前に開発者のサー・ジョン・カーデンが手掛けたヴィッカース軽戦車系列、キャリア系列に用いられていたものの強化型であった。

軽戦車系列では2輪1組であったボギーは3輪1組となり、24インチの大型転輪1つと、より小径の19.5インチの転輪2つが組になるという独特のスタイルで、このボギーが片側2組ずつ装着された。この形式は、後の発展形バレンタイン歩兵戦車でも用いられた。

一方で、いくつかの技術的問題も指摘された。ブレーキドラムの欠陥、サスペンションのピッチング、履帯の脱落しやすさなどである。これらは生産開始までにある程度改善されたが、いくつかは解決されずに残った。

また、主砲塔に加え、車体前部の操縦席左右には、開発者サー・ジョン・カーデンのたっての主張により、ヴィッカース.303機銃装備の銃塔が1つずつ搭載されたが、もともと小柄な車体にそれぞれ選任の銃手を配置したため、乗員は6名と多く居住性は悪化、また給弾ベルトのために銃塔の旋回は限定された。

こうしてA9の開発が進められていた1936年、イギリス陸軍は、主力となる中戦車を軽装甲・高速の巡航戦車、重装甲・低速の歩兵戦車の2種に分けて開発を行うとの決定を下した。

この新方針に基づき、A9は巡航戦車に分類されることになり、巡航戦車 Mk.Iとして制式採用された。ただし、これはあくまでA9が単に軽装甲であったためで、先述の「スローモーション」サスペンションは安定性は高いものの高速走行には不向きであり、エンジンも非力であった。したがって、A9を採用する一方で、より「本格的」な巡航戦車として、アメリカのクリスティー式戦車をもとにしたA13(後の巡航戦車 Mk.III)が新たに開発されることとなった。

WoT公式「戦車辞典」より

この巡航戦車Mk.Iは、イギリスの軍備としては初の巡航戦車です。開発は1934年にヴィッカース(Vickers)社により開始され、1936年から1937年にかけて計125輌が生産されました。

コメント

このコメント欄の書き込みはWiki内ではなく、zawazawaに行われます。

書き込みに際し、コメントルールを遵守してください。

コメントルールに違反したコメントを発見した際は反応せず、通報してください。非表示設定にしても通報は行われません。

Mバ報告などは戦果報告板へ。コンテナ(ガチャ)結果などはドロップ報告板へ。

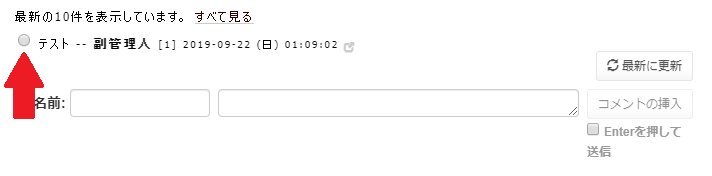

【既存のコメントに関連したコメントをするとき】

既存のコメント文頭にある〇をクリック(選択)してから書き込んでください。

【長文コメントを書き込むとき】

折りたたみ機能を使用してください。詳しくは下記「折りたたみ機能について」を参照してください。

【創作ネタなどを書き込みたくなったとき】

創作図書館 投稿する際の注意とお願い【必読】を熟読した上で各小ページ(創作図書館/X号館)のいずれかに書き込んでください。

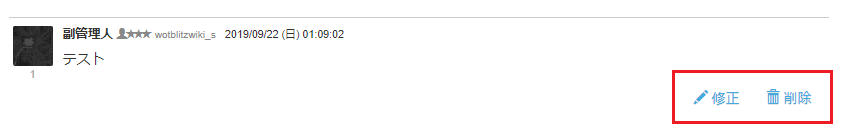

【コメント内容を修正・削除したいとき】

詳しくは下記「ツリー化を間違えた場合」を参照してください。なおzawazawaでは他人のコメントを編集することはできません。

使用可能な書式はこちら。

- 下、すべて見るからzawazawaにアクセスしてください。

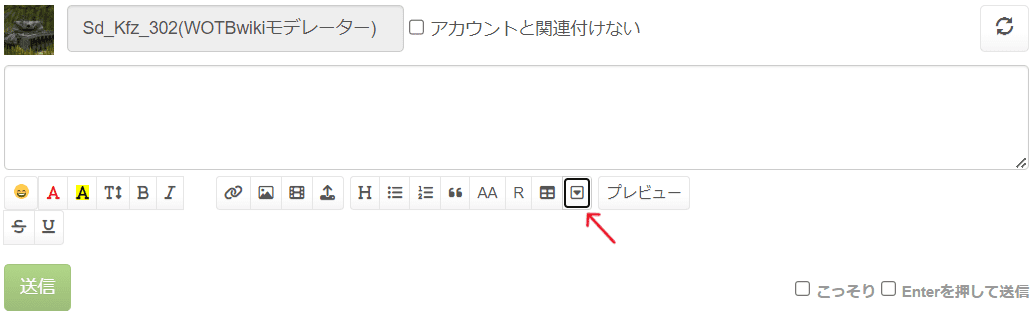

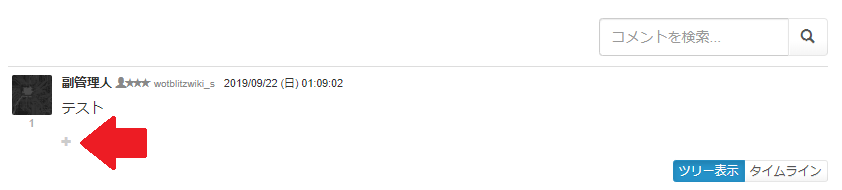

- 下記画像で示されているボタンをクリック。

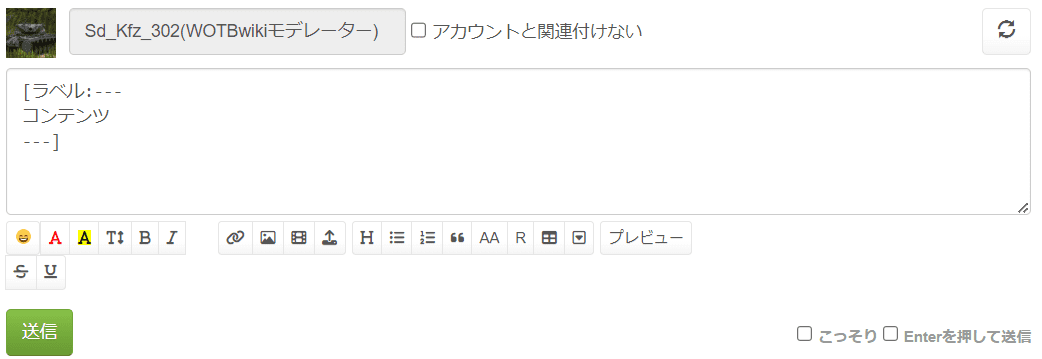

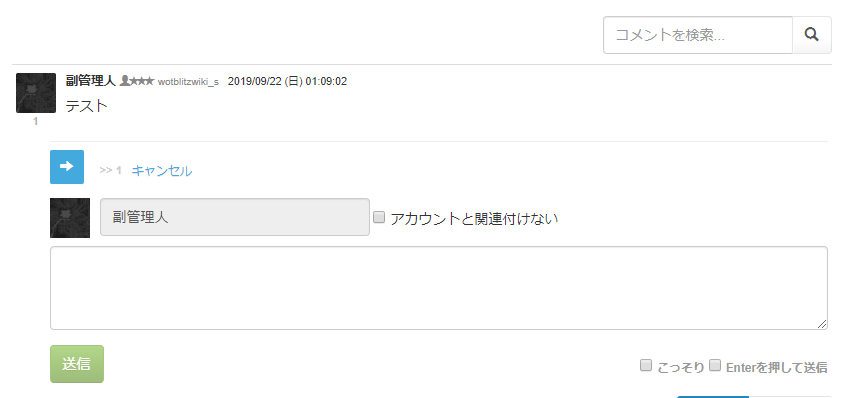

するとこのように表示される

- 下記画像のように、ラベルと記載されている部分をタイトルに、コンテンツと記載されている部分を本文に置き換える。

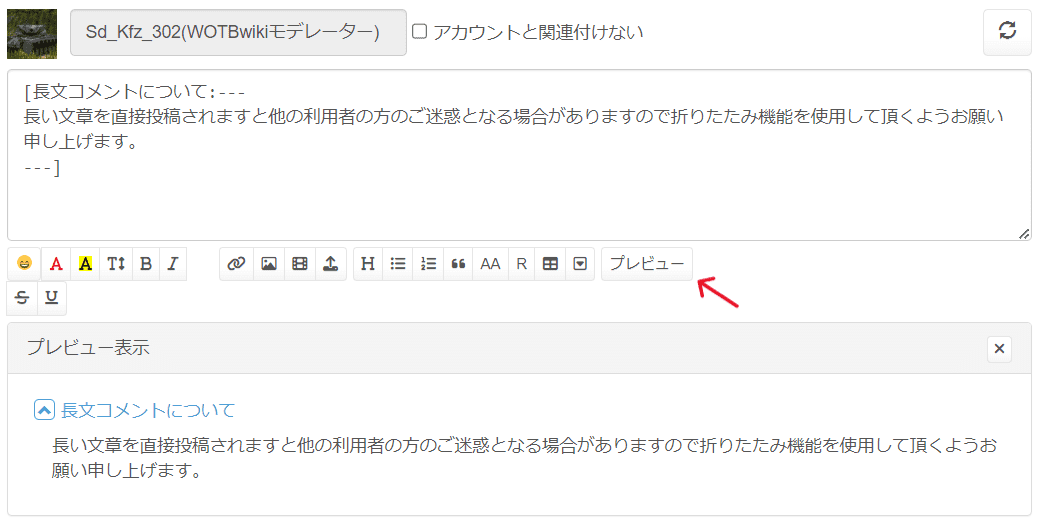

- 画像で示されているプレビューボタンを押して問題がなければ送信。

ツリー化、枝化とは?

- コメント1 -- 2018-09-28 (土) 6:00:00

- コメント1に関連したコメント2 -- 2018-09-28 (土) 7:00:00

- コメント1に関連したコメント3 -- 2018-09-28 (土) 8:00:00

- コメント3に関連したコメント4 -- 2018-09-28 (土) 9:00:00

上のように、関連するコメントを子要素にすることを「ツリー化」「枝化」などと言います。

この「ツリー化」を行わないと、どのコメントに対する意見なのか分かりにくくなることがあり、混乱を招くため、必ず関連するコメントをするときは「ツリー化」を行ってください。

- ツリー化を行うには既存のコメント文頭にある、〇をクリック(タップ)し、●にしてからコメントを投稿してください。

- zawazawaから投稿する場合は、既存コメント下部の+をクリックし、「>>〇(数字)」と表示された状態にしてからコメントを投稿してください。

ツリー化を間違えた場合

投稿後にツリー化を行うことはできません。

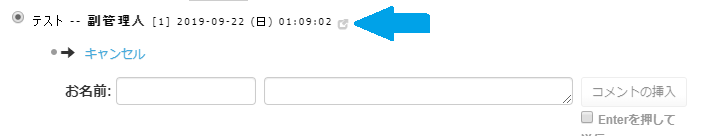

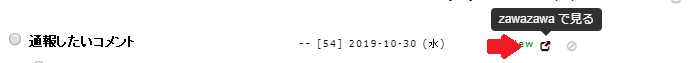

後からツリー化を行う場合は、まず投稿したコメントの末端部分、投稿日時横の「zawazawaで見る」アイコンをクリック(タップ)します。

リンク先で投稿したコメントの詳細表示がされるので、「削除」をクリック(タップ)して、投稿したコメントを削除してから、再度投稿しなおしてください。

ログインするメリットとなりすまし防止

zawazawaによるコメント欄は、もちろんログインせず、誰でも書き込むことが可能ですが、ログインすることにより以下のようなメリットがあります。

- 「なりすまし」が行われない

「なりすまし防止」欄で解説していますが、エイリアスがログインすることにより固定されるため、他人からなりすましをされる可能性が極めて低くなります。 - コメントごとに「通報」を行うことが可能

ログインすることでコメントごとに通報をすることが可能になります。

詳しくは「コメントを通報するには」へ。 - ログインしても匿名性を保てる

通常、ログインするとハンドルネームが表示されてしまいますが、「アカウントと関連付けない」を選択してから投稿すると、ログインしてないコメントと同様に表示されます。

Diffanaと異なり、メールアドレス、Twitterから登録可能で、本Wikiの運営会社(wikiwiki.jp)が運営しているので、比較的信頼度の高いサービスとなっています。

また、zawazawaによるコメント欄では、どのコメントとどのコメントが同一人物なのか、ある程度特定することが可能です。

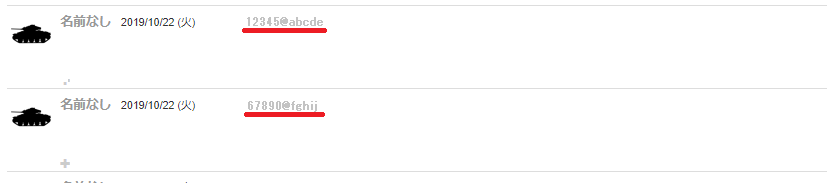

- 同一かどうか確認するには、まず各コメント欄上部にある「すべて表示」をクリック(タップ)します。

- 各コメントの投稿日時の後ろに、英数字が記載されていますが、これは「エイリアス」といい、ブラウザ、回線等を総合的に判断して乱数によって自動的に設定されます。

このエイリアスを確認することにより、投稿されたコメントがどのコメントと同一人物なのかを判断することができます。

また基本的にブラウザ、回線を変更してもこのエイリアスは変更されないため、なりすまし防止にも役立ちます。

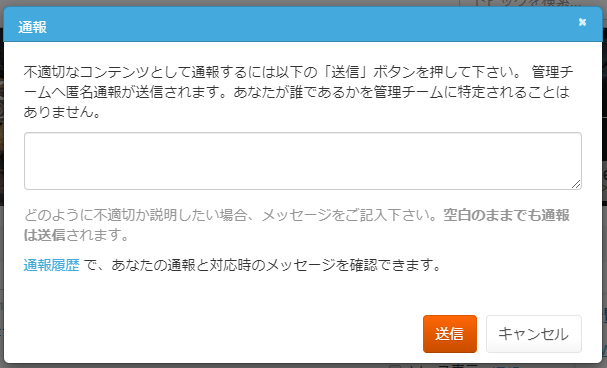

コメントを通報するには

ページと関係ないコメント、他人の誹謗中傷、晒しコメントなど、不適切なコメントはコメントごとに通報することができます。

- 通報を行うには、まず通報したいコメントの末端に表示される、「zawazawaで見る」をクリック(タップ)します。

- 当該のコメントがzawazawaで表示されるので、「通報...」をクリック(タップ)します。

なお通報する際はzawazawaアカウントでのログインが必要ですが、通報自体は匿名で行われます。

- 通報の理由を記入し(任意)、送信をします。

また通報用フォームや運営掲示板から通報をすることも可能です。

過去のコメントはアーカイブから参照してください(表示されている場合のみ)。