Tier 7 ドイツ 駆逐戦車 Jagdpanther (ヤークトパンター)

車体をPantherと共有しており、シルエットにもPantherの面影がある。

これまで小さく高隠蔽が特徴だったドイツTDルートはこの車両以降、大型化・重装甲化に大きく舵を切ることになる。

- Maybach HL 210 TRM P30エンジンを追加。

- Maybach HL 230 TRM P30エンジンを追加。

- Maybach HL 174エンジンを追加。

- Maybach HL 210 P30エンジンを追加。

- Maybach HL 230 P45を撤廃。

- 最高時速を46kmから55 kmに変更。

- 車体重量を26,500 kgから26,313 kgに変更。

- 初期・二番目のサスペンションの重量を15,550 kgから15,000 kgに変更。

- 初期サスペンションの減速力を34,000 kgから40,000 kgに変更。

- 二番目のサスペンションの減速力を34,000 kgから45,000 kgに変更。

- Jagdpanther サスペンションの走破能力を変更:

- 硬い地形:8.33%向上

- 通常地形:21.43%向上

- 柔らかい地形:30.77%向上

- Jagdpanther Verstärkte Ketten サスペンションの走破能力を変更:

- 通常地形:15.38%向上

- 柔らかい地形:4.17%低下

直近90日の平均勝率:48.1%(使用者44,000人中)(2025年5月11日現在、BlitzKit調べ、ver11.8.0)

※平均勝率は参考数値であり、その車両の絶対的な強さを示すものではありません。

直近90日の平均勝率:52.70%(2023年9月8日現在、ver10.1.5)

基本性能(v7.6.0)

| 車体 | Tier | 国籍 | タイプ | 耐久値 (HP) | 車体装甲厚 前面/側面/背面 (mm) | 最高 速度 (km/h) | 初期 重量 (t) | 本体価格 (クレジット) |

| JPanther | VII | ドイツ | 駆逐戦車 | 1050 | 120/50/40 | 55 | 44.35 | 1,345,000 |

|---|

武装

| Tier | 名称 | 発射 速度 (rpm) | 弾種 | 平均 貫徹力 (mm) | 平均 攻撃力 | DPM (HP/分) | 精度 (m) | 照準 時間 (s) | 総弾数 | 弾薬費 (Cr/G) | 重量 (kg) | 俯 仰 角 | |

| VI | 7.5 cm Pak 42 L/70 | 13.17 | AP APCR HE | 150 194 40 | 160 135 200 | 2107 1777 2634 | 0.33 | 1.7 | 68 | 0 2800 0 | 1,740 | +14° -8° | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| VII | 8.8 cm Pak L/56 | 11.54 | AP APCR HE | 175 225 44 | 220 190 270 | 2538 2192 3115 | 0.35 | 1.7 | 60 | 0 3200 0 | 2,050 | ||

| VIII | 8.8 cm Pak 43 L/71 | 11.54 | AP APCR HE | 203 237 44 | 220 190 270 | 2538 2192 3115 | 0.32 | 1.7 | 57 | 0 4400 0 | 2,562 | ||

| VIII | 10.5 cm Pak L/52 | 7.59 | AP APCR HE | 215 265 60 | 310 260 420 | 2352 1973 3187 | 0.34 | 1.7 | 40 | 0 4800 0 | 3,000 | ||

砲塔

| Tier | 名称 | 装甲厚(mm) 前面/側面/背面 | 旋回速度(°/s) | 視界範囲(m) | 重量(kg) |

| Jagdpanther | - | 26 | 250 | 50 |

| 射界 | 左11°/ 右11° |

|---|

エンジン

| Tier | 名称 | 馬力(hp) | 引火確率(%) | 重量(kg) |

| VII | Maybach HL 210 TRM P30 | 650 | 20 | 850 |

|---|---|---|---|---|

| VIII | Maybach HL 230 TRM P30 | 700 | 20 | 1,200 |

履帯

| Tier | 名称 | 積載量(t) | 旋回速度(°/s) | 重量(kg) |

| VII | Jagdpanther | 49 | 30 | 15,000 |

|---|---|---|---|---|

| VIII | Jagdpanther verstärkteketten | 49 | 32 | 15,000 |

乗員

| 1 | Commander | 2 | Gunner | 3 | Driver | 4 | Radio Operator | 5 | Loader |

|---|

派生車両

| 派生元 | JagdPz IV(TD/60,500) / Nashorn(TD/60,500) |

|---|---|

| 派生先 | Ferdinand(TD/77,500) / Jagdpanther II(TD/77,500) |

開発ツリー

| Nashorn | ━ | JPanther 61,200 | ┏ | 10.5 cm Pak L/52 16,800 | ||||||

| ━ | 7.5 cm Pak 42 L/70 | ━ | 8.8 cm Pak L/56 11,210 | ━ | 8.8 cm Pak 43 L/71 16,500 | ╋ | Ferdinand 77,500 2,570,000 | |||

| ┗ | JPanther II 77,500 2,570,000 | |||||||||

| JagdPz IV | ━ | ━ | Maybach HL 210 TRM P30 | ━ | Maybach HL 230 TRM P30 15,800 | |||||

| ━ | Jagdpanther | ━ | Jagdpanther verstärkteketten 14,770 | |||||||

![]() :必要経験値

:必要経験値

解説

車体

Panther Iのシャーシを流用・拡張しつつも車体の傾斜角は強化され、上部は実質200mm前後と駆逐戦車にしては強固な装甲を持つ。また良好な俯角を使ったハルダウンをすれば実質装甲厚をさらに強化することが可能である。

車体下部は120mm程度と薄く、明確な弱点であるのでこの部分はできるだけ隠す運用を心がけよう。

また、一時期WGの調整ミスで160mmもあった履帯裏もVer6.9で修正され現在は50mmとなっている。

Ver6.7で大幅な装甲バフを受けたことで格下や同格MTの通常弾までなら跳弾も期待できるが、同格以上には相変わらず心もとない装甲であるので、車体を左右に揺らして防盾を撃たせたり、広い俯角(8度)を活かしたハルダウンなどして防御を狙っていこう。

- モジュール3種と搭乗員の配置

スポンソン(履帯の上)の弾薬庫判定をはじめとして広範囲にモジュール判定があるため、側面を撃たれないよう十分注意しよう。- 弾薬庫

戦闘室両側面に広く弾薬庫が配置されている。 - エンジン及び燃料タンク

車体後部にぎっしりと詰まっており、また車体正面下部にトランスミッション(エンジン判定)が存在している。 - 搭乗員

戦闘室正面向かって右に「操縦手」、その後ろに「射手」や「車長」、「装填手」が配置されている。

- 弾薬庫

砲

引き継げる砲はどちらも貫通力の不足が著しいので砲の改良を急ごう。(下記の初期の研究も参考にするとモジュールの開発が大分楽になる)

開発済みの状態では性格の異なる二種類の砲が選択肢となるが、Tier8とも当たることを考えると単発と金弾貫通力に優れた「10.5 cm Pak L/52」が無難だろう。

- 8.8 cm Pak 43 L/71

単発火力は駆逐戦車としては不足気味だが、それを補って余りあるDPMを持つ。

精度及び照準速度も良好であり、履帯駆動輪など小さい的を狙うことも可能であるなど取り回しはかなり良好である。

なお、この砲はNashornの最終砲と同じもので、そちらで開発を済ませていれば最初から搭載することができる。

- 10.5 cm Pak L/52

通常弾貫通力は8.8 cm Pak 43 L/71とほぼ同じであるが、金弾の貫通力は約30mmも上回る。

DPMは8.8 cm Pak 43 L/71に劣るものの単発火力が高く、金弾の貫通力も相まってより駆逐戦車的な運用が可能である。

誤差の範囲内ではあるが8.8cm砲より精度はわずかに低下する。

隠蔽性

分類上重駆逐戦車である本車両は、これまでのドイツ駆逐戦車とは打ってかわって隠蔽率が低くなる。

駆逐戦車として最低限の隠蔽率は確保されているが、車体が大柄で草むらに入りきらないこともあるなど隠蔽性に頼った立ち回りは苦手とする。

高隠蔽だった四駆からの落差は劇的であるから慣れないうちは注意が必要である。

機動性

エンジンがPantherと共通であり、それなりの旋回速度と合わせて駆逐戦車としては高い機動性を持つ。

履帯性能も高めで、走行中の照準の拡散が抑えられているため高めの精度と合わせて咄嗟の射撃でも命中を見込める。

総評

これまでのドイツ軽駆逐戦車とこれ以降のドイツ重駆逐戦車のちょうど中間的な立ち位置となる。

広い射角と硬めの装甲を活かした立ち回りは以降のドイツ駆逐戦車ルートに欠かせないものであるから今のうちに慣れておこう。

立ち回り

広い射角や高い精度、機動性など自由度が高く、状況に応じて最適な立ち回りを選ぶことが可能な戦車である。

高い機動性を活かして陣地転換しつつ後方から火力支援することが基本の立ち回りになるが、起伏のある場所ではハルダウンなどしての前線での運用も可能である。

NDKへの対応力は高くはないので孤立は避け、常に味方からの援護を得られる位置どりをしよう。

特徴

長所

- 火力・精度共に秀でた主砲

- 広い俯角

- 高い機動性

- 対格下、同格MT程度なら信頼できる正面装甲

- パンター譲りの強烈なラムアタック

- タングステン砲弾が積めるため火力が高い

短所

- 低い隠蔽性

- 車体が大きく被弾しやすい

- 10榴以上が容易に貫通する側背面

- 広いモジュール判定

初期の研究

購入後は先ず8.8 cm Pak 43 L/71の搭載を目指そう。

8.8 cm Pak 43 L/71はFerdinandの初期砲であり、Tiger (P)からFerdinandの車体を研究(購入の必要はない)しておくと苦労なく入手することができる。

また、一個前のNashornの最終砲でもあるため、そちらから来た人ならすぐに使える。

またエンジンもVK 30.01 (D)の最終エンジンと共通する為、先に開発出来ていると乗り出しがだいぶ楽になる。

歴史背景

画像と諸元は戦車研究室より

全長: 9.87m

車体長: 6.87m

全幅: 3.27m

全高: 2.715m

全備重量: 45.5t

乗員: 5名

エンジン: マイバッハHL230P30 4ストロークV型12気筒液冷ガソリン

最大出力: 700hp/3,000rpm

最大速度: 55km/h

航続距離: 250km

武装: 71口径8.8cm対戦車砲PaK43/3×1 (60発)

7.92mm機関銃MG34×1 (600発)

装甲厚: 16~80mm

1942年1月6日、クルップ社は陸軍兵器局に対し8.8 cm PaK 43へ機動力を付与すべく、装甲自走砲IVc2型の共同設計図を提示した。

このとき検討された他の車体は

・III/IV号車体:装甲配分に無理がありオープントップになる見込みで却下(結局繋ぎでナスホルン作成)

・Pティーガー車体:信頼性に欠けるという点で却下(結局戦車不採用で車体余るのでフェルディナンド作成)

である。

稼働率や装甲のバランス、スペース的な問題で装甲自走砲IV型をベースにすることになった。

兵器局は車両概念については了解し、クルップ社は主に下記の点に留意しつつ詳細設計をまとめることになった。

・マイバッハ・エンジンHL90の搭載

・重量は30t

・装甲は正面80mm/側面40mm

・最高速度は40km

最終的に装甲自走砲IVd型が3両新造されることになり、1942年6月9日にクルップ社砲兵事務局に3両の製造が委任され、6月29日には子会社のフリードリヒ・クルップ・クルゾン製造所に直接委任される。

しかしこの段階で問題が発生することになる。

これらの試作を進めていくと既に量産されていたIV号戦車の生産に影響を与え、阻害することが確実であることが判明したのである。

生産遅延に難色を示した陸軍兵器局は1942年8月3日に、新型のパンター戦車の偵察戦車型の試作向け車体に8.8 cm PaK 43L/71を組み合わせ、同車体を流用するように通知、試作もクルゾン社ではなく

デュイスブルクのドイツ製鋼所で行われる事になった。

パンター駆逐戦車の誕生の瞬間である。

1942年9月9日の会議で、クルップ・クルゾンは最終的にパンターではなくパンター駆逐戦車を製造することに決まり、プロトタイプは1943年6月、7月の量産開始を目標と掲げられた。

この席上で新型駆逐戦車の要求項目は決まり生産に向けて動き出すことになる。

しかし試作を進めていく上で解決しないといけない問題は山積みであり、1942年10月15日の段階では量産は1943年夏とぼかされ、1943年1月5日の会議では量産開始は同年12月と更に遅れることになる。

遅延した中で致命的なのは、元々ヤクトパンターは製造見込みであったパンターII型車体をベースに設計されていたため、量産に進まなかったパンターII型車体から既存のパンター型車体への設計の改修が必要となったうえに、生産性の効率化まで織り込まれたことである。

最終的な仕様が決まったのは皮肉なことにプロトタイプ完成目標であった1943年6月の9日であった。

その後は順調に進み1943年12月プロトタイプが完成、1944年1月からはMIAGで社量産が開始され、同12月1にはNHM、MBA社も量産に加わり終戦までに計415両が生産された。

車体後部に機関室、車体中央部に避弾経始に優れる戦闘室、車体前部に変速機、操向変速機と88mm主砲を配する。

搭乗員は5名であり、車体前部、後方からみて左側にドライバーが搭乗し、変速機を挟んで右側には前方機銃手兼無線手が搭乗した。

戦闘室中央部、後方からみて主砲の左側には砲手が搭乗し、砲を操作する。ほか、装填手と車長が搭乗した。

乗車用ハッチは3カ所に設けられた。指揮官の真上、装填手の左側、戦闘室後部である。

主砲に取り付けられた照準器はペリスコープ式のSfl.ZF1型であり、天井から照準器の頂部が突出し、視界を得ていた。主砲と連動して照準器が左右に動くため、天井にはこの作動部分を確保するために穴が開かれた。

この開口部分に沿ってレールが設けられ、スライド式の装甲板がつけられている。

車長用の偵察装置にはカニ目型の砲隊鏡のほか、ペリスコープが用意された。天井部分には硝煙を換気するためのベンチレーターが付けられた。

III号突撃砲のような司令塔が設けられておらず、代わりに回転式のペリスコープ、側方に固定されたペリスコープが設けられている。

ヤークトパンターは生産中も細部の改良が続けられており、例えば操縦席前面のペリスコープ部分など、12種類もの形状の違いが確認できる。

低い姿勢の固定式戦闘室に強力な主砲の組み合わせの駆逐戦車というコンセプトは、戦後の西ドイツのKJPz.4-5カノーネや、ソビエト連邦のSU-122-54などに受け継がれている。

主砲である8.8 cm Kw.K. 43/L71は、被帽徹甲弾(8.8 cm PzGr 39/43)、合成硬核徹甲弾(8.8 cm PzGr 40/43)、榴弾(8.8 cm SprGr 43)、対戦車榴弾(8.8 cm HlGr 39)を使用できた。弾頭重量10.16kgの被帽徹甲弾は初速1000m/sで射出された。

垂直に立てられた鋼板に対する貫通性能は2,000mで154mm、1,500mで170mm、1,000mで186mm、500mで205mmである。

本車は避弾経始に優れた設計を実現している。前面上部装甲はパンター譲りの80mm鋼板を地面に対し30度の角度で配置し、命中弾を弾きやすくし、また弾道上の装甲の厚みを160mmに増やしている。前面下部装甲は地面に対し35度で配置され、この厚みは60mmである。側面装甲は側面上部が50mmの厚みを持ち、水平に対して60度に傾いている。走行装置の取り付けられている側面下部は40mmの厚みを持ち、鉛直に立てられている。車体後部は戦闘室後部が40mmの厚みを持ち、水平に対し55度の角度を持っている。機関室後部は40mm厚で、地面に対して60度に配置された。天井は25mm厚、床板は16mm厚の装甲板が用いられている。

機関室には自動消火装置が装備された。これは機関室の温度が160度を超えると、消火剤充填ボンベから炭素・塩素・臭素を混合した消火剤が噴射されるものであった。

余談だがヒトラーはこの車両に一目ぼれしたらしく1944年2月にはヤクトパンターと直接命名をし、この車両はティーガーII戦車数両の価値があると熱弁したほど。

WoT公式「戦車辞典」より

新型のVK 30.02(マン社版)戦車の車台をベースとしたこの駆逐戦車の開発は、1942年に開始され、1943年10月には試作車の試験が開始されました。生産数は計392輌でした。

コメント

このコメント欄の書き込みはWiki内ではなく、zawazawaに行われます。

書き込みに際し、コメントルールを遵守してください。

コメントルールに違反したコメントを発見した際は反応せず、通報してください。非表示設定にしても通報は行われません。

Mバ報告などは戦果報告板へ。コンテナ(ガチャ)結果などはドロップ報告板へ。

【既存のコメントに関連したコメントをするとき】

既存のコメント文頭にある〇をクリック(選択)してから書き込んでください。

【長文コメントを書き込むとき】

折りたたみ機能を使用してください。詳しくは下記「折りたたみ機能について」を参照してください。

【創作ネタなどを書き込みたくなったとき】

創作図書館 投稿する際の注意とお願い【必読】を熟読した上で各小ページ(創作図書館/X号館)のいずれかに書き込んでください。

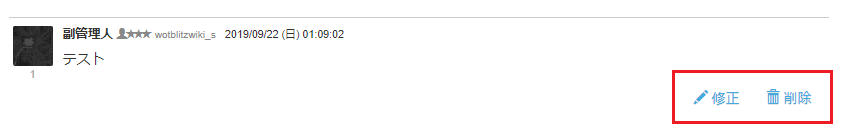

【コメント内容を修正・削除したいとき】

詳しくは下記「ツリー化を間違えた場合」を参照してください。なおzawazawaでは他人のコメントを編集することはできません。

使用可能な書式はこちら。

- 下、すべて見るからzawazawaにアクセスしてください。

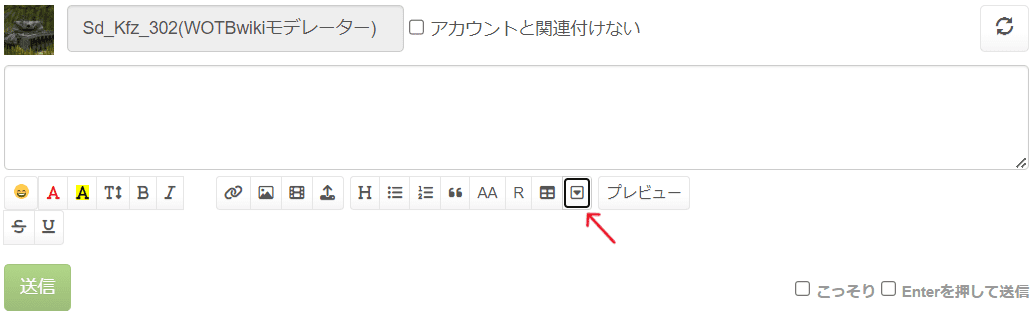

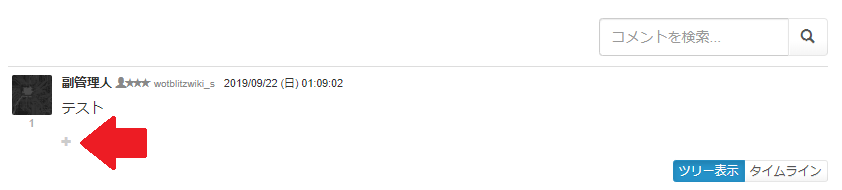

- 下記画像で示されているボタンをクリック。

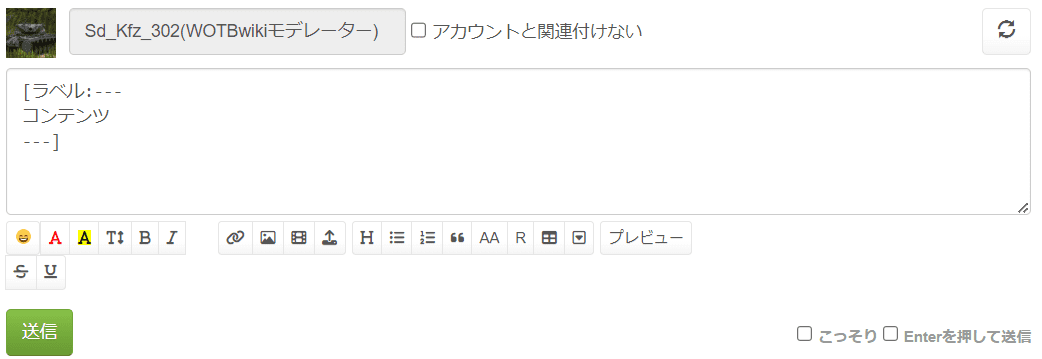

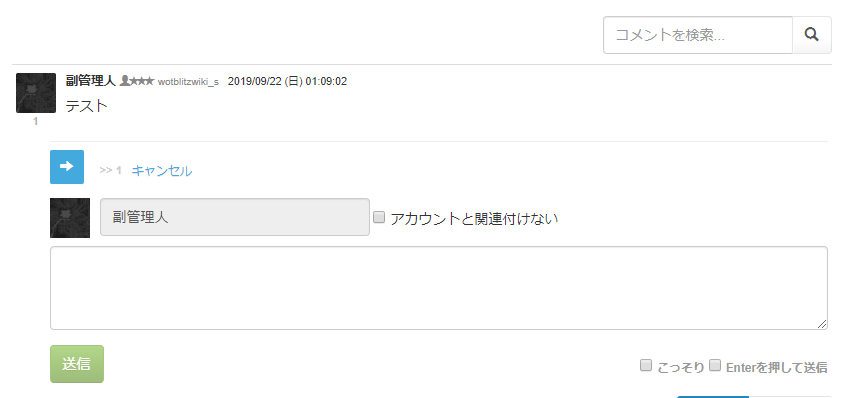

するとこのように表示される

- 下記画像のように、ラベルと記載されている部分をタイトルに、コンテンツと記載されている部分を本文に置き換える。

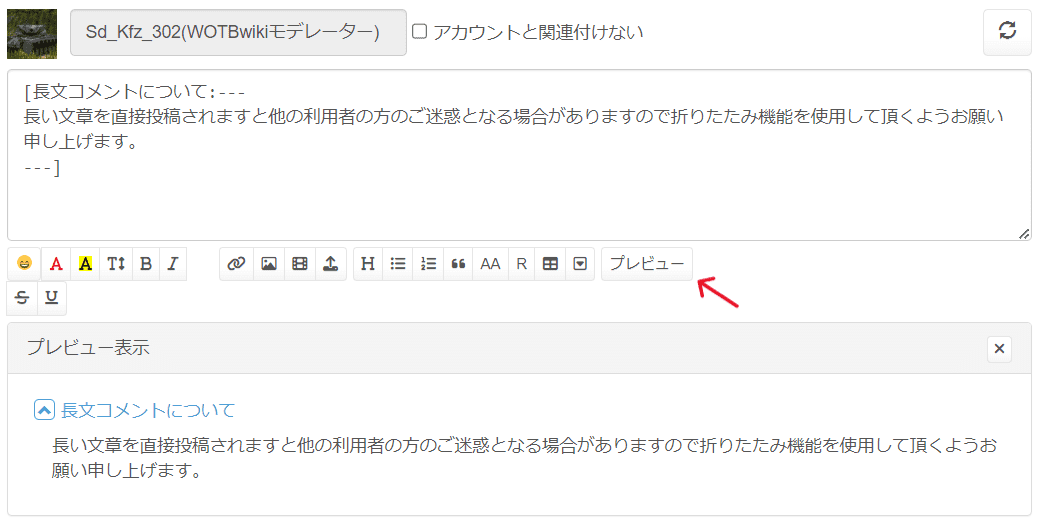

- 画像で示されているプレビューボタンを押して問題がなければ送信。

ツリー化、枝化とは?

- コメント1 -- 2018-09-28 (土) 6:00:00

- コメント1に関連したコメント2 -- 2018-09-28 (土) 7:00:00

- コメント1に関連したコメント3 -- 2018-09-28 (土) 8:00:00

- コメント3に関連したコメント4 -- 2018-09-28 (土) 9:00:00

上のように、関連するコメントを子要素にすることを「ツリー化」「枝化」などと言います。

この「ツリー化」を行わないと、どのコメントに対する意見なのか分かりにくくなることがあり、混乱を招くため、必ず関連するコメントをするときは「ツリー化」を行ってください。

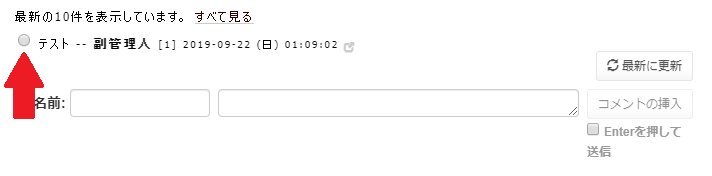

- ツリー化を行うには既存のコメント文頭にある、〇をクリック(タップ)し、●にしてからコメントを投稿してください。

- zawazawaから投稿する場合は、既存コメント下部の+をクリックし、「>>〇(数字)」と表示された状態にしてからコメントを投稿してください。

ツリー化を間違えた場合

投稿後にツリー化を行うことはできません。

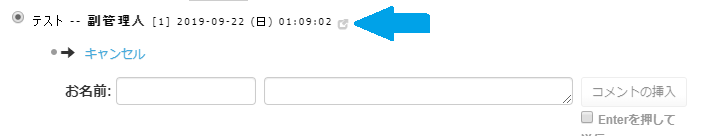

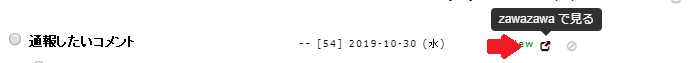

後からツリー化を行う場合は、まず投稿したコメントの末端部分、投稿日時横の「zawazawaで見る」アイコンをクリック(タップ)します。

リンク先で投稿したコメントの詳細表示がされるので、「削除」をクリック(タップ)して、投稿したコメントを削除してから、再度投稿しなおしてください。

ログインするメリットとなりすまし防止

zawazawaによるコメント欄は、もちろんログインせず、誰でも書き込むことが可能ですが、ログインすることにより以下のようなメリットがあります。

- 「なりすまし」が行われない

「なりすまし防止」欄で解説していますが、エイリアスがログインすることにより固定されるため、他人からなりすましをされる可能性が極めて低くなります。 - コメントごとに「通報」を行うことが可能

ログインすることでコメントごとに通報をすることが可能になります。

詳しくは「コメントを通報するには」へ。 - ログインしても匿名性を保てる

通常、ログインするとハンドルネームが表示されてしまいますが、「アカウントと関連付けない」を選択してから投稿すると、ログインしてないコメントと同様に表示されます。

Diffanaと異なり、メールアドレス、Twitterから登録可能で、本Wikiの運営会社(wikiwiki.jp)が運営しているので、比較的信頼度の高いサービスとなっています。

また、zawazawaによるコメント欄では、どのコメントとどのコメントが同一人物なのか、ある程度特定することが可能です。

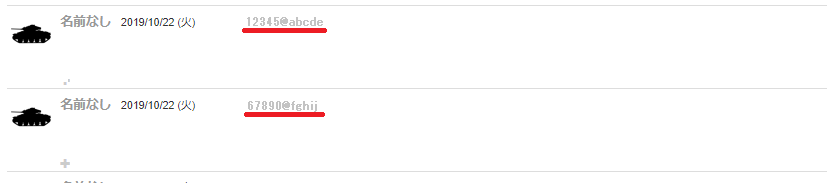

- 同一かどうか確認するには、まず各コメント欄上部にある「すべて表示」をクリック(タップ)します。

- 各コメントの投稿日時の後ろに、英数字が記載されていますが、これは「エイリアス」といい、ブラウザ、回線等を総合的に判断して乱数によって自動的に設定されます。

このエイリアスを確認することにより、投稿されたコメントがどのコメントと同一人物なのかを判断することができます。

また基本的にブラウザ、回線を変更してもこのエイリアスは変更されないため、なりすまし防止にも役立ちます。

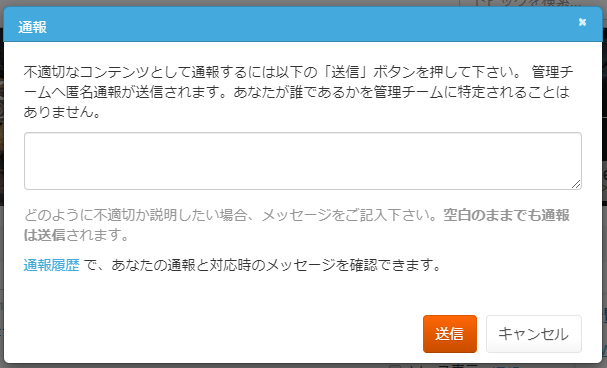

コメントを通報するには

ページと関係ないコメント、他人の誹謗中傷、晒しコメントなど、不適切なコメントはコメントごとに通報することができます。

- 通報を行うには、まず通報したいコメントの末端に表示される、「zawazawaで見る」をクリック(タップ)します。

- 当該のコメントがzawazawaで表示されるので、「通報...」をクリック(タップ)します。

なお通報する際はzawazawaアカウントでのログインが必要ですが、通報自体は匿名で行われます。

- 通報の理由を記入し(任意)、送信をします。

また通報用フォームや運営掲示板から通報をすることも可能です。

過去のコメントはアーカイブから参照してください(表示されている場合のみ)。