目次

レーダーとは

レーダーは電波を使って遠方の航空機・艦艇・車両を探す装置である。

レーダーを使えば人の目には捉えられない距離にある物体を見つけることが可能で、雲や霧の向こうでも捕捉することが出来る。

その特性から様々な兵器に搭載されており、WTでもこれが再現されている。

このページではWTでのレーダーの特徴や使い方を解説する。

Gaijin公式の解説動画

航空機

概要

航空機のレーダーは自機以外の航空機の所在をレーダースクリーン上に表示させ、目視でなくとも位置を特定する事が出来る。また、レーダー誘導ミサイルのロックオンにも用いられる。

大きく分けて索敵レーダーと追跡レーダーの2種類があり、索敵レーダーで目標を発見、追跡レーダーで目標をロックオンし追跡する。どのような機能を使用できるかはそれぞれの機体のX-ray表示でレーダーにカーソルを合わせる事で見ることが出来る*1。

レーダーの見方

基本的な画面表示

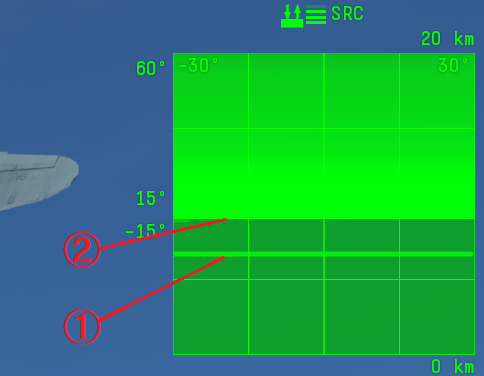

- ①レーダーディスプレイ

- 縦軸に距離、横軸に方位を表示する。後述の設定で四角形のBスコープか扇形のPPIスコープかを変更出来る。

- ②捕捉した目標(ブリップ)

- 捕捉した目標を表示するアイコン(ブリップとも呼ばれる)。レーダーの性能によっては、パターンで幾つかの異なる意味を持つ。

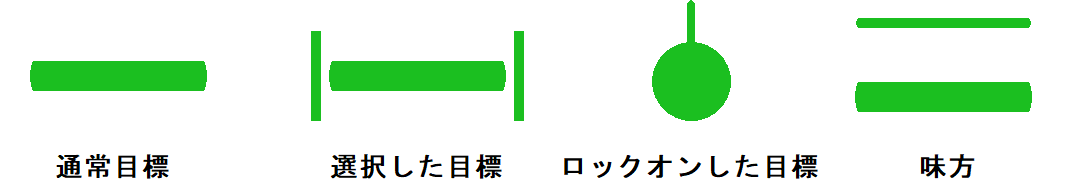

通常目標:捕捉した目標は通常このアイコンで表示される

選択した目標:目標選択に対応したレーダーは自動で身近な目標を選択する。この状態はまだロックオンにはなっていない。複数の目標を捕捉している時にSelect Radar/IRST target to lock(レーダー/IRSTを選択して目標をロックオン)で選択目標を切り替えられる。選択された目標は、ロックオン時に優先的にロックオンされる。

ロックオンした目標:突起はロックオンした目標の進行方向を表す

味方:IFFに対応したレーダーは味方を二重線で表す

- ③走査線

- 左右に往復する線を"走査線"と言い、この線が横切った際に航空機が上記のアイコンで表示される*2。

- ④最大捜索距離

- 画像では0 - 30 kmの範囲内を捜索しているという意味。距離を切り替える事が可能なレーダーはコントロールのChange Radar/IRST scope scale(レーダー/IRSTのスコープスケールの変更)で切り替えるとこの表示も切り替わる。

- ⑤グリッド線

- 等間隔で分割させた線。画像のレーダーは4分割されているので、例えば距離であれば(現在最大30kmを捜索しているので)1グリッドは7.5kmとなる。距離や走査範囲を切り替えるとグリッドの範囲やサイズも変化する。

- ⑥ロックオンが可能な範囲

- ディスプレイの濃い部分に目標が入ってなければロックオン出来ない。また、ロック中に目標がこの範囲から出てしまうとロックオンは外れる。

- ⑦上下軸(仰角)の最大/最小指向角度

- 少々ややこしいが、表示されている数値(レーダーによって異なるが画像では-3° ~ 17°)はレーダーアンテナ本体の指向できる上下軸(仰角)の最大/最小角度であり、現在走査中の上下軸の走査角度を表すものではない*3。オプションの設定でConstant elevation of radar antenna(レーダーアンテナの仰角を一定にする)がONの状態では0°に固定されており、OFFにする事で-3° ~ 17°の間で空間に対する仰角が維持されるというもの*4。レーダーによっては、この最大/最小角をコントロールのChange Radar/IRST search mode(レーダー/IRSTの偵察モードの変更)で変更可能。また、ロックオン時はロックオンした目標に仰角も追従する。つまりこの角度が大きいほど、それだけ上下方向にロックオンし続けられる限界が広いという意味になる。

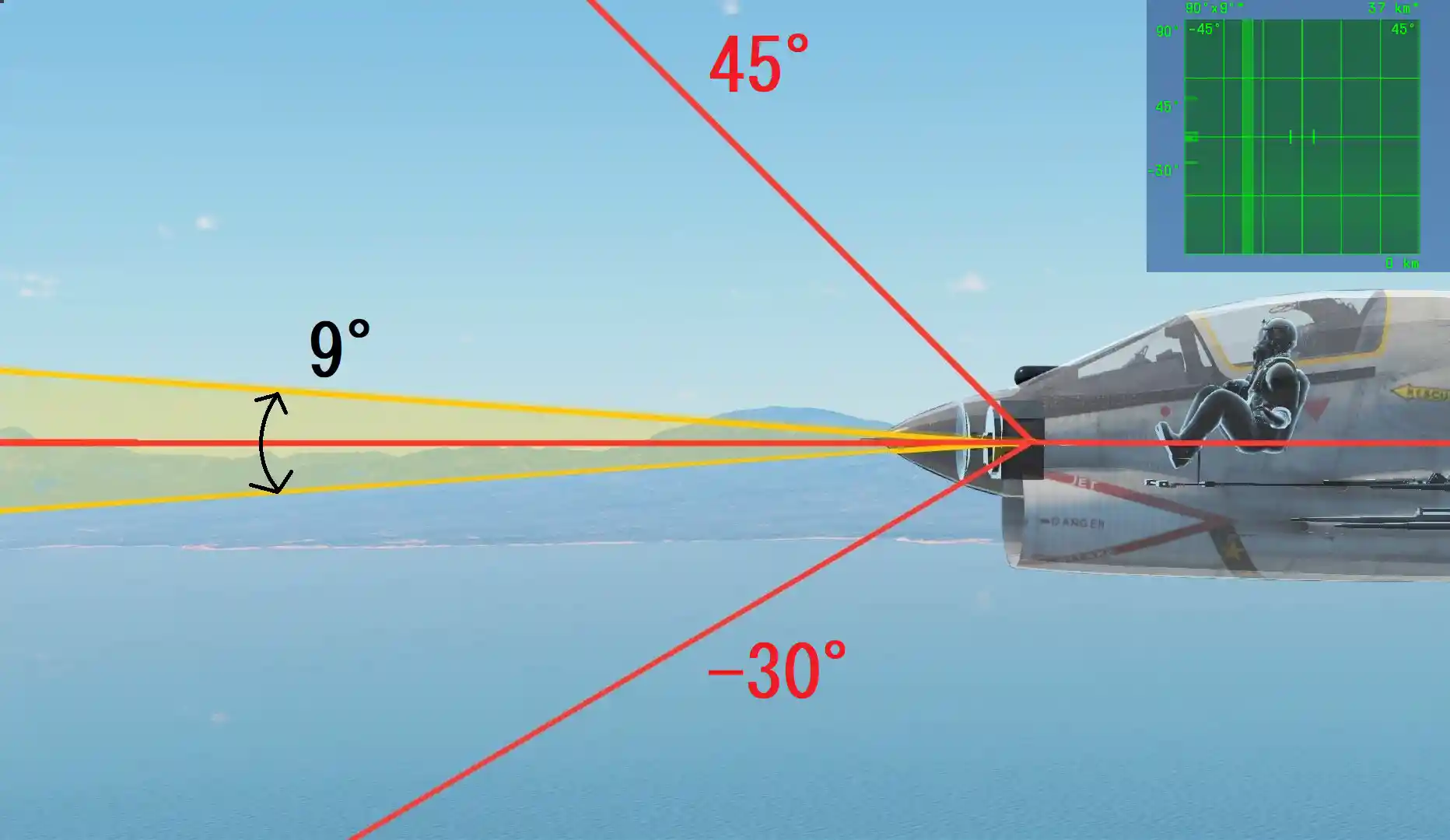

↑F-8Eの例。⑦で表す上下軸(仰角)の最大/最小指向角度は45°~-30°となっている。⑨で表しているのが走査中の走査角度で合計9°の範囲を走査している*5。

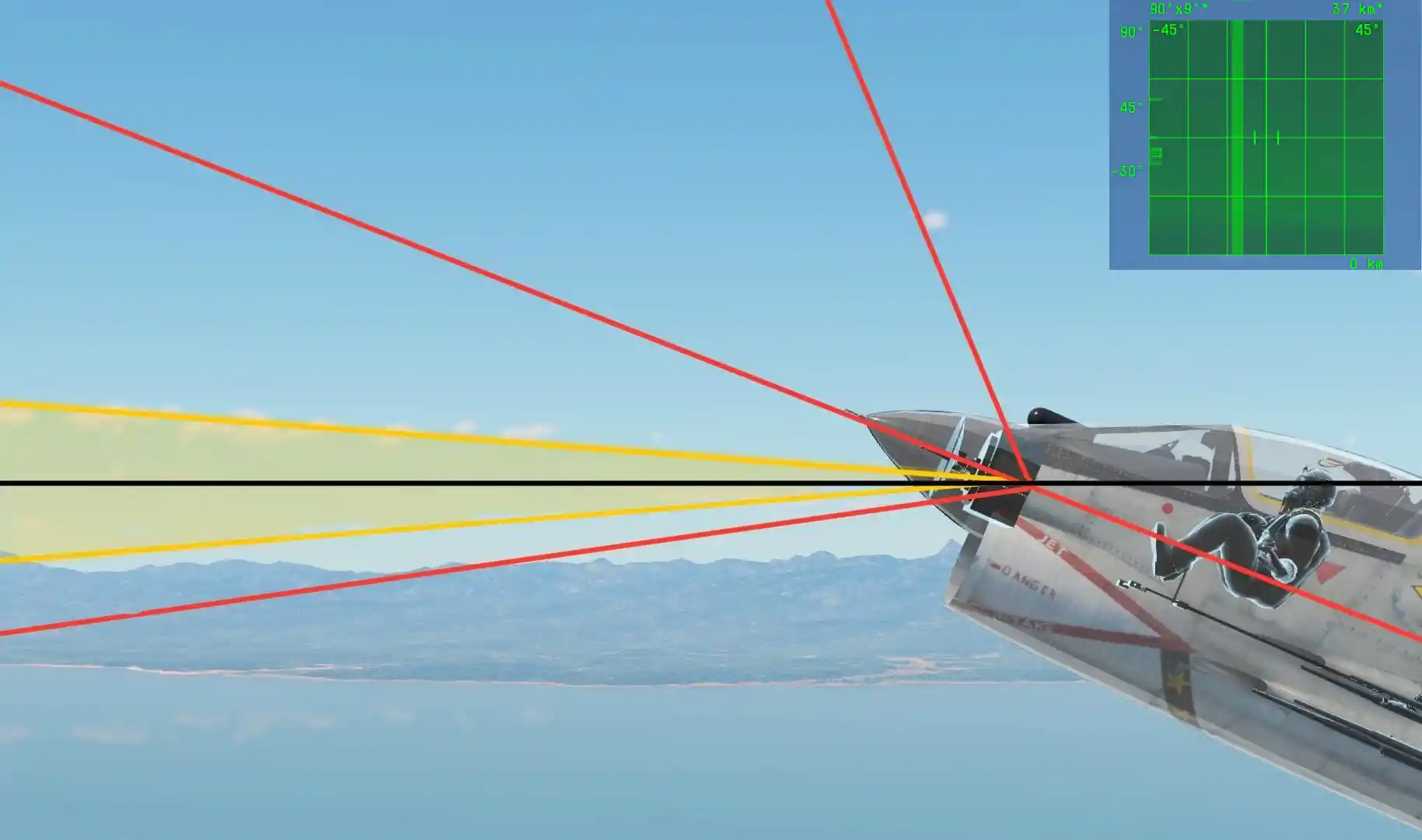

↑「レーダーアンテナの仰角を一定にする」がONの状態では、捜索レーダーのモード中は常に機首角と0°で固定されている。

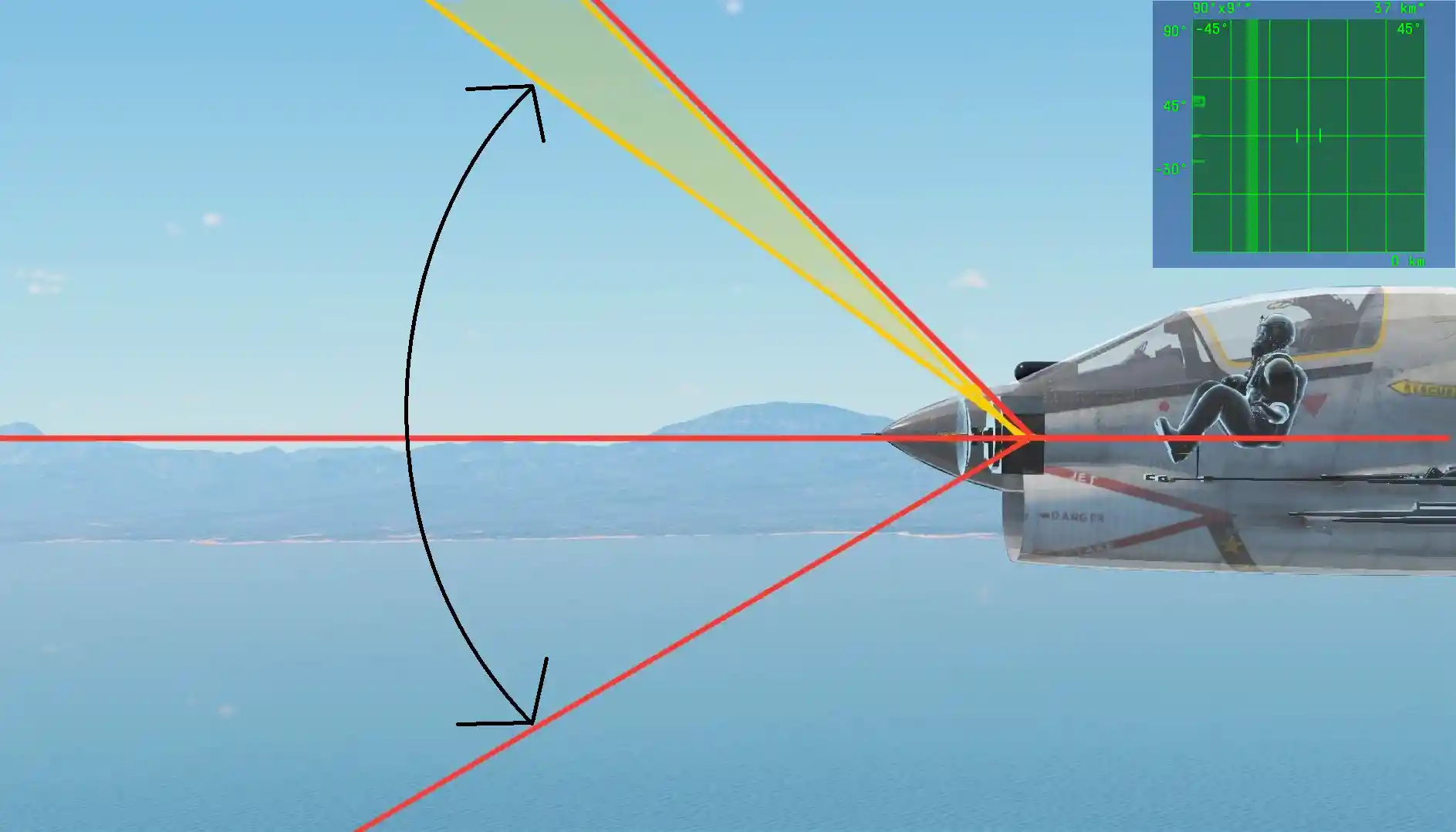

↑「レーダーアンテナの仰角を一定にする」がOFFの状態では、機首に対して45°~-30°の範囲内で、空間に対して一定の角度を保とうとする。また、ロックオン中は設定のON/OFFに関わらず目標に仰角が追従する。目標を捉え続けられる最大角もこのF-8Eで言えば45°~-30°の範囲内となる。

↑「レーダーアンテナの仰角を一定にする」がOFFの状態で「レーダー/IRSTにおける傾斜のz軸操作」のキー割り当てをする事で、対応するレーダーは走査角を自由に動かす事が出来る。

- ⑧左右合計の最大走査角度

- このレーダーが走査できる左右合計の方位の最大角。この画像で言えば合計で60°なので片側は30°の最大走査角となる。ただしこれは最大角であり、この最大角よりも小さく設定可能なレーダーもある。設定された走査角は⑨で表示されている。

- ⑨現在走査中の走査角度

- 60°x13°の60°はの左右軸(方位)の合計走査角、13°は上下角(仰角)の合計走査角である。レーダーによっては、この角度をコントロールのChange Radar/IRST search mode(レーダー/IRSTの偵察モードの変更)で変更可能。また、「レーダーアンテナの仰角を一定にする」がOFFの状態で「レーダー/IRSTにおける傾斜のz軸操作」のキー割り当てをする事で、対応するレーダーは走査角を自由に動かす事が出来る。

- ⑩グランドクラッター計

- グランドクラッター*6がどれだけ発生しているかを表すゲージ。大きいほどスクリーン上の擾乱が濃くなり、目標を捕捉しづらくなる。

- ⑪選択中のモード

- 現在選択中のモードを表す。どのようなモードがあるかは後述。Change Radar/IRST mode(レーダー/IRSTモードの変更)でモードを変更できる。

- ⑫左右それぞれの最大走査角度

- 左右軸(方位)の右と左のそれぞれの最大走査角。⑧での角度を単に2で割ったもの。

- ⑬レーダーアンテナが走査している領域

- 実際にレーダーアンテナが走査している領域を画面に表示している。左右軸(方位)の走査線と、上下軸(仰角)の走査線が重なった部分に目標が入る事で捕捉出来る。走査線の幅はレーダーによって異なる。

重なった部分に目標が入ると捕捉される。左右軸が一往復し終わると上下軸も一段階上下する。

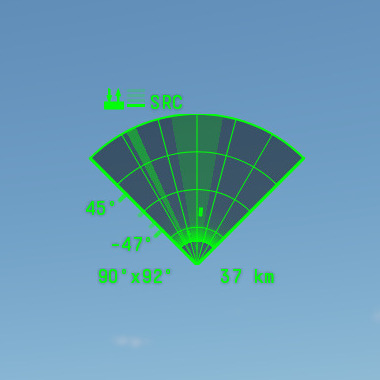

PPIスコープ

Plan Position Indicator - プラン ポジション インジケーター

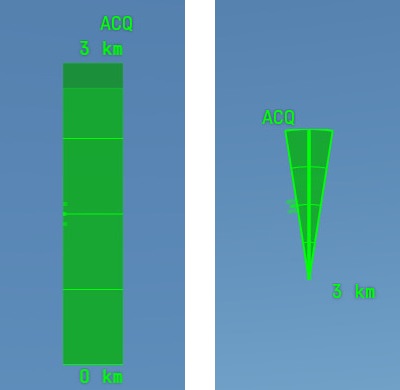

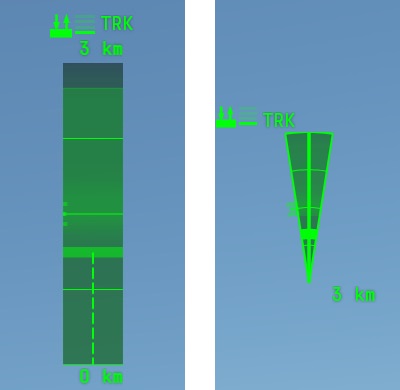

扇形をしたディスプレイで、上から見下ろした図で表示されている。前後方向に距離、左右方向に方位を表示する。コンパクトにまとめられていて、実際のレーダーの走査方位に倣っている為目標の方位が掴みやすい。ただし近距離になると目標が小さくまとまりすぎて分かりづらくなる。[オプション]>[メイン 航空戦闘の設定]からUse rectangular radar idicator(長方形のレーダーインジケーターを使用)をOFFにするとこの表示になる。

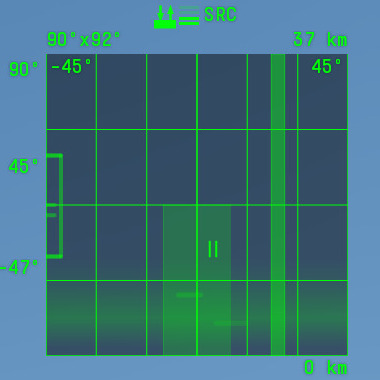

Bスコープ

PPIスコープと同様上から見下ろした図で表示されている。前後方向に距離、左右方向に方位を表示する。PPIスコープと比較すると大きな画面となり、近距離になるほど方位が引き延ばされて位置関係がわかりづらくなるが、目標自体は見やすくなる。[オプション]>[メイン 航空戦闘の設定]からUse rectangular radar idicator(長方形のレーダーインジケーターを使用)をONにするとこの表示になる。

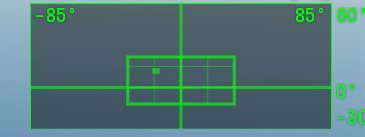

Cスコープ

PPIスコープ、Bスコープに加えて一部のレーダーにはCスコープが下に表示される。これは上記のスコープと同様目標を表示するが、上から見下ろした図ではなく後ろから前を見る向きに表示される。このため目標の方位を示すのは変わらないが、目標との距離ではなく上下方向の位置関係(仰角)を見ることが出来る。

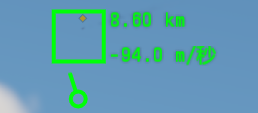

ロックオン表示

ロックオンすると目標がマークされ、目標までの距離と相対速度、進行方向が表示される。レーダー照準器のみの機体では表示されないので注意。後述のPD HDNレーダーでは表示されている相対速度が0 m/sに近くなるとロックが外れてしまうので目安にしよう。

操作方法

コントロールの割り当て設定は格納庫では左上のメニューから、戦闘中はEscで開くメニュー画面の[コントロール]>[航空機 武装]からアクセスする。

※日本語UIではIRSTが「赤外線捜索追尾システム」と表示されるが、長いのでここでは「IRST」と記述する

| コントロール | ||

| 名称 | デフォルトのキー(PC) | 説明 |

| Switch Radar/IRST search on/off レーダー/IRSTの偵察をオン/オフ | Alt + R | レーダーのON/OFFの切り替え。OFFにすると他の機体のRWRから探知されなくなる利点がある |

| Change Radar/IRST mode レーダーとIRSTの切り替え | 未割当 | レーダーかIRSTどちらを使うかを選択する |

| Change Radar/IRST mode レーダー/IRSTモードの変更 | 未割当 | PDやTWSなど、モードを切り替える |

| Radar/IRST beyond/within visual range combat レーダー/IRSTにおける視認可能範囲内/外の戦闘 | 未割当 | BVRに対応するレーダーでACMのON/OFFを切り替える |

| Change Radar/IRST search mode レーダー/IRSTの偵察モードの変更 | 未割当 | 走査範囲の横幅を変更する(レーダーによっては上下の最大指向角度(仰角)を変更する) |

| Change Radar/IRST scope scale レーダー/IRSTのスコープスケールの変更 | 未割当 | 走査範囲の最大距離を変更する |

| Select Radar/IRST target to lock レーダー/IRSTを選択して目標をロックオン | Alt + T | 選択中の目標を切り替える |

| Lock Radar/IRST target on レーダー/IRSTの目標をロックオン | Alt + F | ACQモード及びACMモードでロックオンする。SARHミサイルを誘導するために必須の操作 |

| Horizontal Radar/IRST target cue control axis 水平レーダー/IRSTにおける目標のキューのx軸操作 | 未割当 | レーダー画面上において、ターゲットキューの左右軸を操作する。「航空レーダーの選択目標切り替え表示」をOFFにすると使用可能。詳細は後述のBVRを参照 |

| Vertical Radar/IRST target cue control axis 垂直レーダー/IRSTにおける目標のキューのx軸操作 | 未割当 | レーダー画面上において、ターゲットキューの上下軸を操作する。「航空レーダーの選択目標切り替え表示」をOFFにすると使用可能。詳細は後述のBVRを参照 |

| Radar/IRST tilt control axis レーダー/IRSTにおける傾斜のz軸操作 | 未割当 | 索敵レーダーの上下首振りを操作する。ピッチ安定化機能がある場合、水平線に対する仰角が維持される*7。非搭載であれば自機との相対角度が維持される。オプションから「レーダーアンテナの仰角を一定にする」をOFFにする事で対応機種で使用可能。ON状態では機首角度で固定される |

メニューの[オプション]>[メイン 航空戦闘の設定]から変更可能なレーダーの設定↓

| オプション | |

| 名称 | 説明 |

| Automatic activation of aircraft radar atmission start ミッション開始時に自動でレーダーを有効化 | ミッション開始時にレーダーが最初からONにしておくかを決める |

| Use rectangular radar idicator 長方形のレーダーインジケーターを使用 | ONでは長方形のレーダー(Bスコープ)が表示される。OFFにするとPPIスコープになる |

| Targets cyclic switching of aircraft radar 航空レーダーの選択目標切り替え表示 | OFFにするとBVRにおけるターゲットキューの操作が可能となる |

| Constant elevation of radar antenna レーダーアンテナの仰角を一定にする | ONではレーダーが機首角度で固定される。OFFでは上下首振りが可能なレーダーが可動可能な範囲内で水平線に対する仰角が維持される。 |

| Use radar hud in cockpit コックピットでレーダーのHUDを使用する | コックピット視点で計器盤上のレーダースコープとは別に、画面上にレーダースクリーンを表示するかを決める |

| Air radar scale 機上レーダーのサイズ | 本項で解説するレーダーとは関係ない。紛らわしいが、全ての機体の右上に表示される円形のレーダーのサイズを変更するものである |

ロックオンの仕方

SARHミサイルを撃つためには、レーダーによるロックオンが必要となる。ロックオンの方法はレーダーの性能によっていくつか存在する。ACQモード、ACMモード、HMDモードについてそれぞれ異なる。BVRでの方法は後述。

ロックオンを行う最も一般的な方法。ロックオンしたい対象を正面に捉え、デフォルトではAlt + FのLock Radar/IRST target on(レーダー/IRSTの目標をロックオン)を押す事でロックオンされる。クラッターの影響やレーダーの指向している向き等の関係上、一発でロックオン出来るとは限らないため何度も試行しやすいキー割り当てを推奨する。

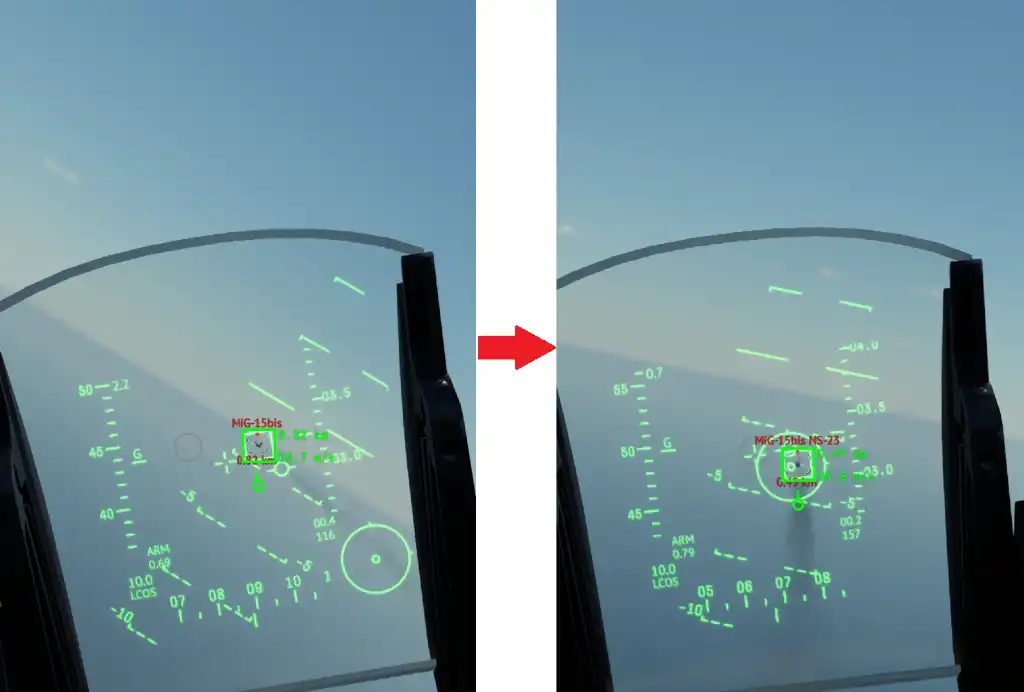

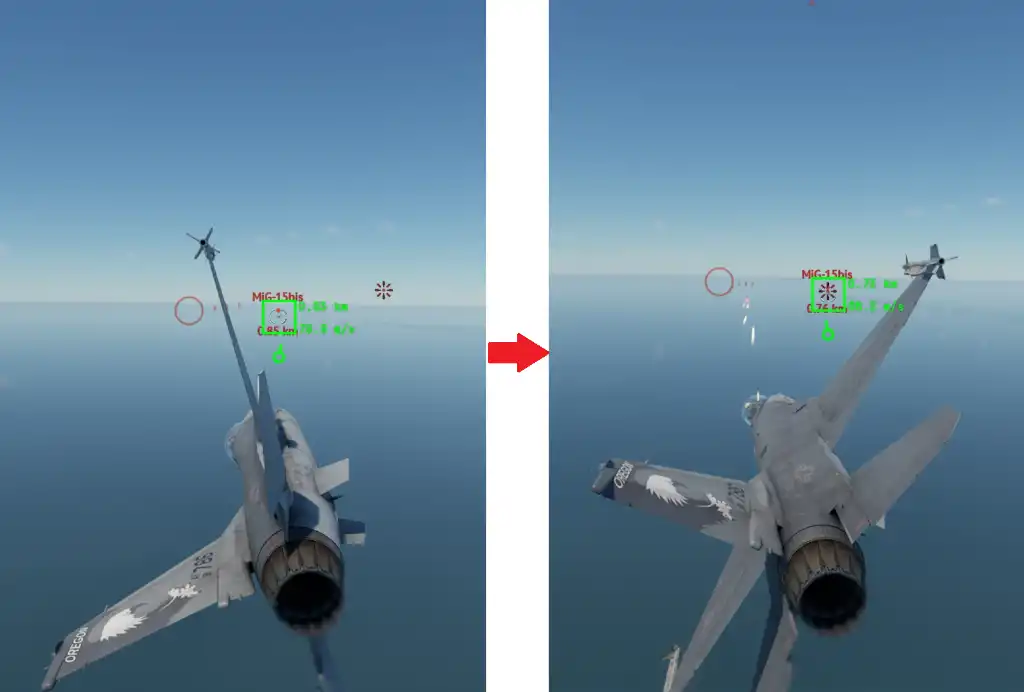

ACMに対応するレーダーでLock Radar/IRST target on(レーダー/IRSTの目標をロックオン)を押すとACMが作動し、正面に点滅した枠が表示される。目標を枠内に入れると自動的にロックされる。

BVRに対応したレーダーではACMの作動キーが異なり、Radar/IRST beyond/within visual range combat(レーダー/IRSTにおける視認可能範囲内/外の戦闘)で作動させる。

Radar/IRST beyond/within visual range combat(レーダー/IRSTにおける視認可能範囲内/外の戦闘)で作動させる。ACM→HMDの順で作動する。既にACMでロック済みの場合にはHMDに切り替わらない。

デフォルトでCキーのコントロール>共有>マウスでの視点操作の有効化を押しながらマウスで視点を操作し、視点の先に目標を重ねながらLock Radar/IRST target on(レーダー/IRSTの目標をロックオン)を押してロックする。

モード

レーダーはモードを切り替える事で様々な機能を使い分ける事が出来る。どのようなモード・機能を有しているかはX-ray表示でレーダーにマウスカーソルを合わせる事で確認できる。

SRC

Search mode - 捜索モード

走査により目標を捜索、発見、表示する索敵レーダーの標準的なモード。目標の方位、距離、垂直角*8を計測できる。

スクリーンの形は扇形(PPIスコープ)か四角形(Bスコープ)のどちらかに切り替え可能。左右に目まぐるしく動く線があるがこれは「走査線」と呼び、基本的にこれが横切った時に航空機が点で表示される*9。

ACQ

Acquisition mode - 補足モード

所謂追跡レーダーによるロックオンの機能。コントロールのLock Radar/IRST target on(レーダー/IRSTの目標をロックオン)で作動させる。

ACMに非対応のレーダーはおよそ1秒以下の作動時間であるため、ロックに失敗したら再度手動で作動させる必要がある。何度も連続で試行出来て押しやすいキーに割り当てる事を推奨する。ACMに対応しているレーダーは後述。ロックされたら自動的にTRKモードに切り替わる。

ACM

Air Combat Manoeuvre mode - 空中戦闘機動モード(BST Boresight lock- ボアサイトロック)

ACQモードとは異なり、作動させると継続的に機体前方に緑色の四角い枠が表示され、この中に敵機を捉えればロックオンされる。ロックしたら自動的にTRKモードに切り替わる。

BVRに非対応で、ACMには対応しているレーダーはACQと同様、コントロールのLock Radar/IRST target on(レーダー/IRSTの目標をロックオン)で作動させる。何故かモード表示はACQになるが、実際にはACMである。

BVR、ACMの両方に対応しているレーダーは専用のキー割り当てが必要*10。Radar/IRST beyond/within visual range combat(レーダー/IRSTにおける視認可能範囲内/外の戦闘)で作動させる。

一部のレーダーはVSL Vertical scan lock - 垂直走査やWSL Wide scan lock - 広角走査に対応しており、ACMモードを起動中にChange Radar/IRST search mode(レーダー/IRSTの偵察モードの変更)でACMのカバーする範囲を切り替える事が出来る。

HMD

Head Mounted Display mode - ヘッドマウントディスプレイモード

ACMモードは正面に目標を捉えなければならないが、HMDモードに対応しているレーダーは視点の中心の目標をロックする事が出来る。

操作方法はまず、Radar/IRST beyond/within visual range combat(レーダー/IRSTにおける視認可能範囲内/外の戦闘)を押してHMDモードにする(一度押しただけでは先にACMモードになるので、2度押す)。すると視点の中心に四角い枠が点滅表示される。枠に目標を重ねた状態でLock Radar/IRST target on(レーダー/IRSTの目標をロックオン)を押すとロックオンされる。ロックしたら自動的にTRKモードに切り替わる。

[アメリカ]

・F-4J Phantom II

[ドイツ]

・MiG-29 (DE)

[ソ連]

・MiG-29

TRK

Tracking mode - 追尾モード

ACQモード及びACMモードによって目標がロックオンされた状態におけるモード。ロックオンした航空機は四角い枠でマークされ、枠は航空機に自動で追従する。更に距離と自機との相対速度を表示する。セミアクティブ・レーダーミサイルを誘導する際には発射から命中までこのモードを維持する必要がある。

基本的に追尾中は他の目標を捜索する事は出来ないが、レーダーによっては捜索と同時に追尾が可能なものもある。後述のTWSモードや、TWSモードほどの機能はないが同時に捜索・追尾が可能なレーダー(索敵レーダーと追尾レーダーを別々に持つ機種)がある。

[ドイツ]

・Lim-5P (DE)

[ソ連]

・MiG-19PT

[中国]

・J-6A

[スウェーデン]

・J32B

・A32A

TWS

Track While Scan mode - 捜索中追尾モード

SRCモードと同様捜索を行うと同時に、選択した1目標をロックオンしなくても距離と相対速度を表示する*11。ARHミサイルはTWSで選択した目標に対して発射する事が可能。ただしSARHミサイルの誘導には通常通りロックオンが必要。

ロックオンはLock Radar/IRST target on(レーダー/IRSTの目標をロックオン)で行う。

選択目標の変更はSelect Radar/IRST target to lock(レーダー/IRSTを選択して目標をロックオン)で行う。

[アメリカ]

・F-14A Early

[ドイツ]

・MiG-29 (DE)

[ソ連]

・MiG-29

・Yak-141

[イギリス]

・Tornado F.3

[フランス]

・Mirage 2000C-S5

・Mirage 2000D-R1

[スウェーデン]

・AJ37

・JA37C

・JA37D

PD

Pulse Doppler mode - パルスドップラーモード

グランドクラッター*12を低減したレーダー。所謂ルックダウン機能。SRC、TWS、HMD、ACM、TRKの5モードにそれぞれPDが付随される形となる。

特徴として自分から見て水平線より下に位置する機体を捕捉できるようになる*13。(仕組みは後述)クラッターが消えた副次効果として探知距離も向上している。

更に細かく分けると通常のPDとPD HDNの二種類がある。

PD HDN(head on)はHPRF*14を使用するモードであり、精度は高いが弱点としてヘッドオン(向かい合わせ)でなければ探知できず、テイルオン・サイドオン(追いかけ・目標の横から)では目標の反応がクラッターと一緒に消されてしまい、捕捉そのものが不可能になる。X-rayでカーソルをレーダーに合わせると「Look-down:Head-on(下を見る:正面)」と表示される。

PDはMPRF*15を使用するモードであり、精度では劣るが探知距離が延びる。また、上記の弱点が緩和されテイルオン・サイドオンでも捕捉出来るようになる。X-rayでカーソルをレーダーに合わせると「Look-down:All aspects(下を見る:全ての側面)」と表示される。

PDとPD HDNの両方の機能を備える機体は、敢えてPD HDNを利用してこちらに向かってくる目標だけを表示させるという考え方もある。

※TWSモードではPDの表記が出ないが、実際にはPDも同時に作動している。PD HDNでのTWSは「TWS HDN」と表示される

反射した電波の周波数を計測することで*16、電波が反射した物体の相対速度を計測し、地面と航空機を分離している。このため目標を追いかける状態になると、地面と目標が同じ速度でこちらに迫ってくるため分離が出来なくなり、クラッターと一緒に消えてしまう。

Pulse Repetition Frequency - パルス繰り返し周波数 とは?

レーダーの内部で行われる「送信・受信サイクル」を一秒間に何回繰り返すかを決める要素。「電波を送信してから受信まで何秒待つか」ということであり、長いほど長距離の捜索が出来るが、一秒間に送信できる電波の数が減るため全体的な情報の精度が低下する。

- PD ヘッドオン (高パルス繰り返し周波数)

- [アメリカ]

・F-4J Phantom II

・F-4S Phantom II

・F-14A Early

[イギリス]

・F-4J(UK) Phantom II

・Phantom FG. Mk1

・Phantom FGR.2

・Tornado F.3

[日本]

・T-2

・T-2 Early

・F-1

[フランス]

・Mirage 2000C-S5

・Mirage 2000D-R1 - PD オールアスペクト (中パルス繰り返し周波数)

- [アメリカ]

・F-16A

・F-16A ADF

[日本]

・F-4EJ Kai Phantom II

・F-16AJ

[イタリア]

・F-16A ADF (IT)

[スウェーデン]

・AJ37

・JA37C

・JA37D

[イスラエル]

・Kurnass 2000

・Netz - PD 両方

- [ドイツ]

・MiG-29 (DE)

[ソ連]

・MiG-29

・Yak-141

PDV

Pulse Doppler velocity mode - 速度パルスドップラーモード

仕組みはPDモードと同じだが、縦軸に距離ではなく相対速度を表示するモード。

MTI

Moving target indication mode

PDレーダーと同様にグランドクラッターを低減するルックダウン能力を有するレーダーだが仕組みが異なる。PD HDNにあるようなテイルオン・サイドオンでの捕捉不可という制限はなく、弱点を緩和したPDレーダーと同様にオールアスペクトでの捕捉が可能。

ただし一定の高度以上では機能が停止し、SRC LD(Search Look Down)に切り替わる。ルックダウン能力を失ったにも関わらず下を走査するデバフみたいなモードの為、MTIモードは一定の高度以下での使用に留めよう。

[ドイツ]

・MiG-23MF(DE)

・MiG-23MLA (DE)

[ソ連]

・MiG-23M

・MiG-23MLD

・Mi-28NM

[イタリア]

・F-104S-ASA

[フランス]

・Mirage F1C

・Mirage F1CT

・Mirage F1C-200

機能

BVR

Beyond Visual Range - 目視外射程(オフボアサイトロック)

BVRに対応する索敵レーダー(SRCモード及びTWSモード)ではレーダーディスプレイ上の目標を手動で選択して、対象を正面に捉える事なくロックオンする事が出来る*17。この機能はオプションから「航空レーダーの選択目標切り替え表示」をOFFにする事で、対応するレーダーで使用可能。

操作方法はまず、ターゲットキュー*18を操作するキー割り当てが必要。コントロールから

Horizontal Radar/IRST target cue control axis(水平レーダー/IRSTにおける目標のキューのx軸操作)で左右軸の操作*19、

Vertical Radar/IRST target cue control axis(垂直レーダー/IRSTにおける目標のキューのx軸操作)で上下軸の操作*20を設定する。

これによりレーダーディスプレイに表示されているターゲットキューを左右上下に動かせるようになる。後はターゲットキューを捕捉した目標と重ねた状態でLock Radar/IRST target on(レーダー/IRSTの目標をロックオン)でロックオンを行う。

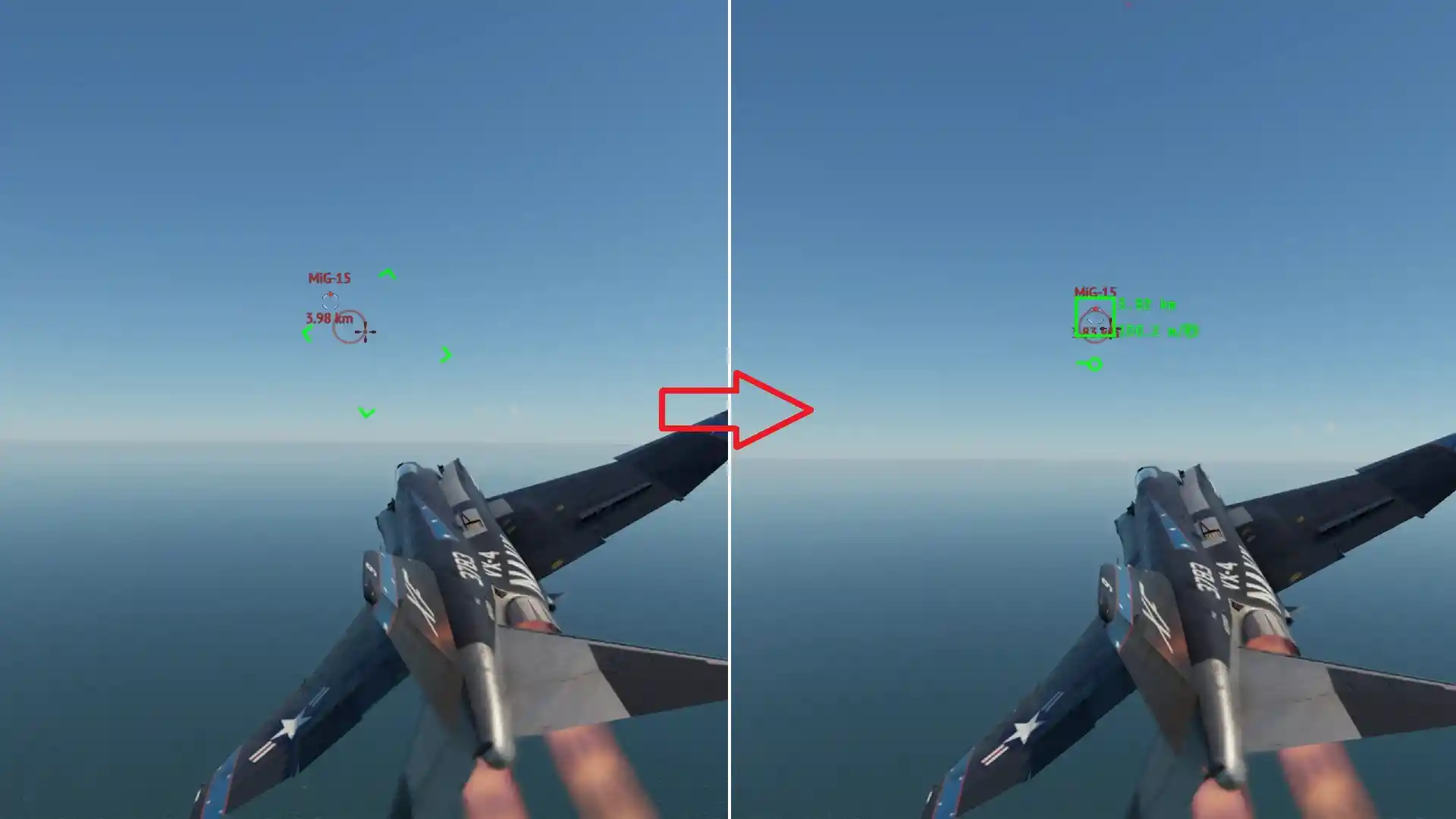

この2本の縦線で表されたアイコンがターゲットキュー。割り当てたキーでスクリーン上を上下左右に動かす事が出来る。

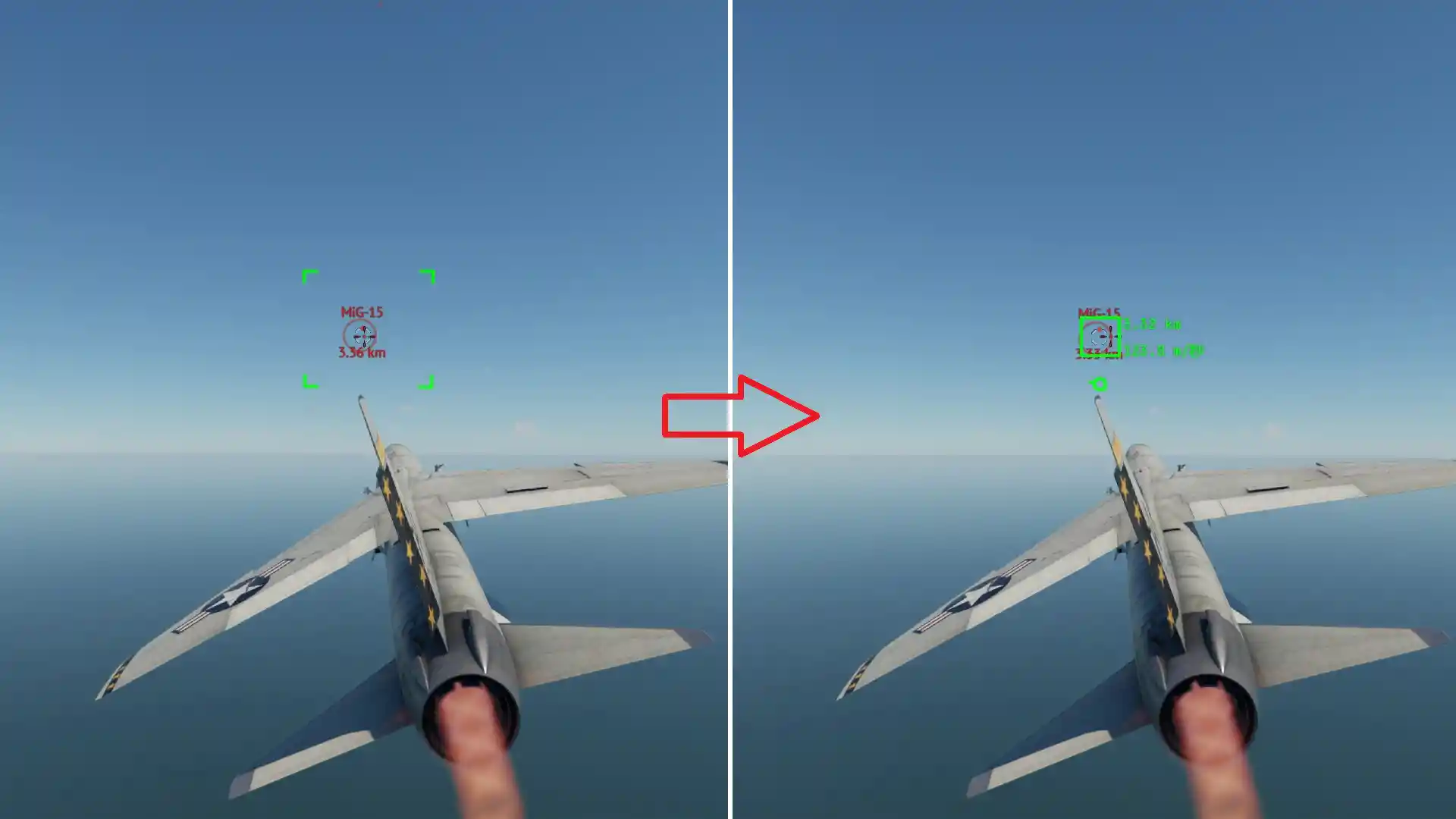

↑通常はこのように目標を正面に捉えなければロックオンできない。

↑ターゲットキューを目標と重ねて、

↑ロックオンを押すと、

正面外の目標をロックオンできる。

IFF

Identification Friend or Foe - 敵味方識別装置

索敵レーダーで捕捉した目標の内、味方を二重線で区別出来る機能。

IRST

Infra-red search and track system - 赤外線捜索追尾装置

電波の代わりに目標が発する熱を使って捜索や追尾を行う装置。Change Radar/IRST mode(レーダーとIRSTの切り替え)で作動させる。

レーダーと比べて補足距離が短いが、地上反射波が発生しないので低空での格闘戦などで真価を発揮する。ロックオンしても相手のRWRに写らないので奇襲にも最適。赤外線誘導ミサイルのスレービング(後述)に活用する事も出来る。

ただしSARHミサイルの誘導には使えないので注意。また、レーダーと違い距離を測ることができず、敵機をロックオンしても位置がマークされるだけで相対速度や相対距離などは表示されない。

一部の機体はIRSTで距離を測ることが出来る。*21

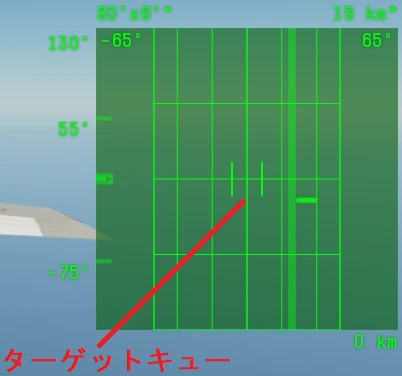

レーダーと同様モードがあるが、基本的な使い方はレーダーの各モードと同じ。IRSTの標準機能としてSRC IR、TRK IR、性能次第でACM IR、HMD IRが存在する。モード切替はIRSTを作動させたのち、レーダーと同様に行う。走査範囲の変更も可能。

レーダーはチャフによって妨害できるが、IRSTはフレアや太陽、ミサイルの噴煙など熱源で妨害される。

目標との距離を測ることができないという性質上、表示は基本的にCスコープのみとなる。

操作方法はレーダーとほぼ同じ。詳しくは「BVRのディスプレイ表示と使い方」を参照。

雲の中やヘッドオン状態では赤外線を捉えられないため、目標を探知できなくなる。

MiG-29やYak-141など一部の機体に限り、ロックオンした目標との距離を測ることができる。

[アメリカ]

・F-8E

[ドイツ]

・MiG-23MF(DE)

・MiG-23MLA (DE)

・MiG-29 (DE)

[ソ連]

・MiG-23M

・MiG-23ML

・MiG-23MLD

・MiG-29

・Yak-141

[スウェーデン]

・J35FS

FCS

Fire Control System - 火器管制装置

ロックオンした目標に対し、照準器のレティクルが自動で偏差を取ってくれる機能。3人称視点でもレティクルが動き、コックピット視点と同様の撃ち方で当たる。かなり接近しないと動作しない他、あまりに角度が付きすぎていると正常に動作しないため注意。英語ではBallistic lead indicator system "弾道偏差表示システム"とされる。

コックピット視点でのレティクルの形状は機種によって異なるが、要は偏差の取られたレティクルを目標と重ねて撃てば良い。

[アメリカ]

・F-16A ADF

・F-16A

・F-4S Phantom II

[ドイツ]

・MiG-29 (DE)

[ソ連]

・MiG-29

・Yak-141

[イギリス]

・Tornado F.3

[日本]

・F-4EJ Kai Phantom II

・F-16AJ

[中国]

・F-16A MLU (CN)

[イタリア]

・F-16A ADF (IT)

[フランス]

・Mirage 2000C-S5

・Mirage 2000D-R1

[スウェーデン]

・JA37C

・JA37D

Rader Slaving

一部の赤外線誘導ミサイルはレーダーロック*22によってシーカーをスレービング(従属)させる事が出来る。やり方はレーダーロックした状態でシーカーを作動させるだけ(別にシーカー作動後にレーダーロックでも良い)。利点はシーカーのロックを容易にしたり、ロック状態を維持しやすくなる。複数の敵が混在している場合には、レーダーロックした敵を優先的にシーカーがロックするという利点もある。また、状況によってはミサイルを「誘導」できるようなる。ただし当然敵がRWRを有している場合はレーダーロックを感知される為注意。

・AIM-9G

・AIM-9H

・AIM-9J

・AIM-9P

・AIM-9L

・Flz Lwf 63/80

・R-23T

・R-24T

・R-27T/R-27T1

・R-60

・R-60M/R-60MK

・Firestreak

・Red Top

・PL-5B

・PL-7

・Matra R530E

・Matra R550 Magic 1

・Matra R550 Magic 2

・RB24J

・RB 74

レーダー照準器

F-86などのジェット黎明期の機体に広く搭載されているレーダーで、捜索する事は出来ないがロックオンした目標の距離をディスプレイから確認できる他、コックピット視点でのジャイロ照準器にレーダーによる補正が掛かり、精度が上がる。三人称視点では残念ながらレティクルに変化はない*23。

目標を正面に捉え一定距離(F-86の場合3km)まで近づくと自動でロックオンされる。

ロックオン時にボタンなどを押す必要は無く、電源が入っていれば良い。

追跡レーダーにあるマーク機能や相対速度を表示する機能は無い。

Swift F.7が装備するFireflashレーダービームライディング空対空ミサイルはレーダー照準器でロックオンした目標を追尾する事が出来る。

当然ながらロック中はRWRに探知される。前述の通り近づけば勝手にロックオンするので必要なければOFFにしておいた方が良い。*24。ON/OFFはデフォルトでAlt + FのLock Radar/IRST target on(レーダー/IRSTの目標をロックオン)で行う。

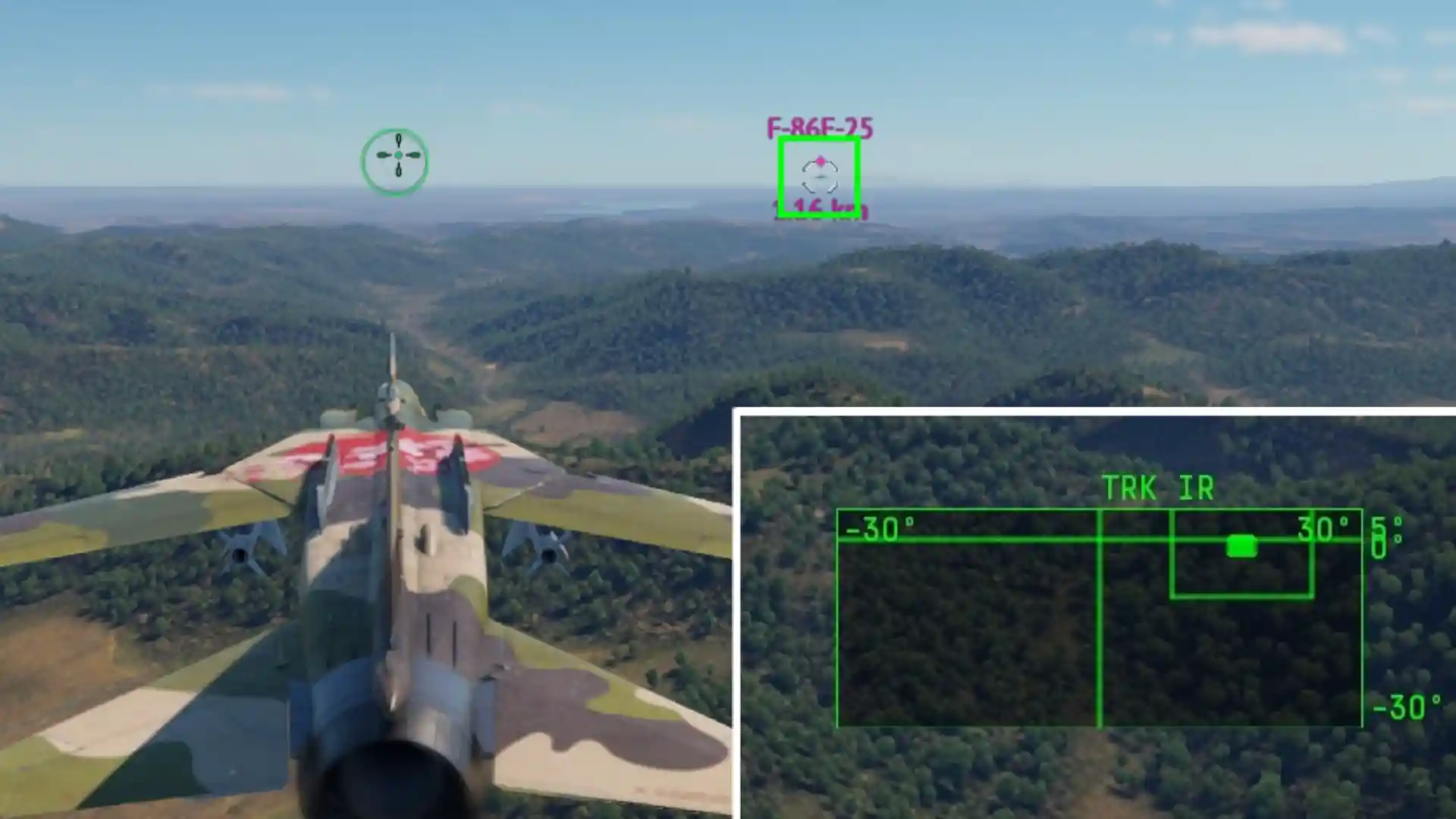

左:ロックオン前の状態 右:ロックオン後の状態。画像ではおよそ目標が1.3kmの距離であることが分かる。

[アメリカ]

・F2H-2

・F9F-5

・F-84F

・F-84G-21-RE

・F-86F-25

・F-86F-35

・F9F-8

・F11F-1

・F-86F-2

・F-100D

・FJ-4B

・FJ-4B VMF-232

[ドイツ]

・MiG-19S (DE)

・Su-22UM3K (DE)

・F-84F (DE)

・CL-13A Mk 5

・CL-13B Mk.6

・Hunter F.58

[ソ連]

・MiG-21 F-13

・Su-7B

・Su-7BKL

・Su-7BMK

・Su-17M2

・Su-17M4

・Su-22M3

[イギリス]

・Swift F.1

・Swift F.7

・Hunter F.1

・Hunter FGA.9

・Hunter F.6

・Scimitar F Mk.1

[日本]

・F-86F-30(JP)

・F-86F-40 (JP)

・F-86F-40 JASDF

[中国]

・J-7II

・J-7E

・F-84G-21-RE (CN)

・F-84G-31-RE (CN)

・F-86F-30 (CN)

・F-86F-40 (CN)

・F-100A (CN)

[イタリア]

・CL-13 Mk.4

・F-84F (IT)

・F-84G-21-RE (IT)

[フランス]

・F-84F(FR)

・F-84F IAF

・F-100D(FR)

・Mystere IVA

・Super Mystere B2

・Milan

[スウェーデン]

・J34

[イスラエル]

・Kfir C.2

・Kfir C.7

・Kfir Canard

・Nesher

・F-84F IAF

・Mystere IVA(IL)

・Sa'ar

・Sambad

非走査レーダー

主にWW2で開発、運用されていた索敵レーダー。上述の他のレーダーと異なり、走査線を用いない非走査レーダーであり、前方へ円錐状のレーダー波を絶えず照射し続ける。そのため捕捉した目標を常にシームレスに映し出すことが出来る。欠点は捜索距離が短い事と、ルックアップ・ルックダウンに関わらず高度が低いほど捜索距離が短くなる。また方位の判断が難しく、ブリップは非常に横に長い表示となる。

- ①ブリップ

- 非常に長い線となっているがこれが目標を捕捉したブリップである。

- ②クラッター

- このレーダーはルックダウンの目標も捕捉する事が出来るが、飛行高度が捜索距離に大きく影響を与える。高度を上げる事で、このクラッターの境界線も徐々に上がっていき捜索距離が延びる。画像はMe 410 B-6/R3で、9000m程まで上がった時のもの。

[ドイツ]

・Me 410 B-6/R3

・Do 217 J-2

・Do 217 N-1

・Ju 388 J

・Bf 110 G-4

・Do 217 N-2

・He 219 A-7

[ソ連]

・Tu-1

[イタリア]

・Bf 110 G-4(IT)

地上・海上レーダー

一部のレーダーは空中目標だけでなく、地上や海上の目標をレーダーに映し出すことが出来る*25。逆に空中目標の捕捉が不可能で、地上・海上専用のレーダーも存在する。表示形式は前述のレーダーと同じ。

- 地上・海上レーダーのみ

- [ドイツ]

・Tornado IDS ASSTA1 (DE)

・Tornado IDS (DE)

[イギリス]

・Tornado GR.1

[イタリア]

・Tornado IDS (1995) (IT)

レーダーに影響を与える要因

- 距離

- レーダーが探知できる距離は各レーダーの性能によって異なる。また、実際には表示された最大距離まで探知できるとは限らず、例えばF6F-5Nは最大距離が120kmであるが現実的な探知距離は9km程度である。

- 高度

- 低高度の目標やアンテナが地上に向いている時は地上で反射した電波(グランドクラッター)を拾ってしまい、スクリーン上の擾乱が濃くなり目標を捕捉しづらくなる。PDレーダーはクラッターを除去出来るが、上述のPDモードでも説明した通り利点ばかりではない。

- 目標の大きさ

- 目標の大きさによって探知可能な距離が変化する(戦闘機より爆撃機の方が映りやすい)。また、目標が大きいほどブリップの横線が長くなる。

- 相対速度

- PDモードの項でも説明した通りPDレーダー(特にHPRFを用いる場合)はクラッターを除去するためには一定の相対速度が必要であり、目標がテイルオン・サイドオンの状態では捕捉しづらくなる。この特性を利用し、被目標側はレーダー波の方向から3時又は9時方向に逃げる事でロックオンを回避する方法がある*26。相手がPDレーダーではなければ意味はないが。

- 走査角

- 一部の例外を除き、殆どのレーダーはラスタースキャンと呼ばれる走査パターンで可動している。これは一度の横方向の走査で検出できる垂直角が限られているので、一往復する度に上下方向の指向角度を変えて広い範囲を満遍なく走査している。そのため横方向の走査の範囲に入っていても、上下方向の指向角度の範囲に目標がなければ捕捉されない。

- RWR

- 被目標側による対抗手段の1つ。Radar Warning Receiver - レーダー警報装置の略。地上車両や航空機のレーダー波を感知すると発信源の方向を表示してくれる装置。ただし敵味方関係なく反応する。レーザーや赤外線シーカーのロックには反応しないので注意。

- チャフ

- 被目標側による対抗手段の1つ。電波を反射する金属片で、空中に放出して囮として使う。飛行機よりも電波を強く反射するので、周辺の飛行機の反応を塗りつぶしロックオンを妨害する。レーダーとの距離が遠いほど効果が高くなる。

基本的な使い方として、敵にロックオンされた際に使うことでチャフにロックを擦り付け、ロックを外すことができる。適当にばら撒くことで相手のレーダースコープに大量の反応を出して混乱させることもできる。ただしPDレーダーはチャフを見破る事が出来るため過信は禁物。放出された後はゆっくりと落ちていくので、ロックオンした敵の動きが急に鈍った時はチャフを疑おう。 - フレア

- チャフと一緒に装備できる対抗手段の1つだが、レーダーではなく赤外線ミサイルの欺瞞に用いられる。赤外線ミサイルだけでなく、IRSTを妨害する事も出来る(IRSTを使われていることは察知できないので、使うタイミングを測るのは難しいが...)。

武装

レーダーとは関係のない機能だが、近代戦闘における要素として便宜上ここで解説する。

WW2の頃は勘(もしくは大型の計算機)に頼っていた武装の照準も、電子機器の発達で自動で行えるようになる。

WTでもランク6あたりの航空機から、機銃や爆弾の着弾点を表示したり、指定した地点に自動で爆弾を落とす機能が利用できる。

CCIP

Constantly Computed Impact Point - 連続算出命中点

武装の地上への着弾点を表示する機能。機関砲、ロケット弾、爆弾で使用できる。

この機能が使えるかどうかは、格納庫のX線画面で、パイロットにカーソルを重ねると表示される。

機関砲とロケット弾はコントロール>航空機>機械化>機関砲の/ロケット弾用弾道計算機の切り替えで割り当ててON/OFFを切り替える。爆弾にはON/OFFの切り替えはない。※ロケット弾はデフォルトでONになっている。

コックピット視点では上記の操作でONにした上で、機械化>コックピット視点モードの切り替えで"地上砲HUD"、"ロケット砲HUD"、"地上爆撃HUD"をそれぞれ選択する事で使用できる。

- 機関砲

- 三人称視点では照準を地上に向けると通常の照準が十字に×字を足したような表示に切り替わる。コックピット視点では機種によって表示は異なるが、着弾点に照準が移動する。偏差が大きすぎるとHUDから見切れて照準が見えなくなるので注意。また、距離が遠すぎても表示されなくなる。

- ロケット弾

- 三人称視点では照準が×字に切り替わる。コックピット視点では機関砲と同様、機種によって表示は異なるが着弾点に照準が移動する。機関砲と同様偏差の大きさや距離によっては表示されなくなる。

- 爆弾

- ABではCCIPの有無にかかわらず簡易的な着弾点が表示されるが、RBやSBでもこの機能が使えるというもの。RB(三人称視点)では特殊な操作は必要なく、対応した機体で爆弾を装備すれば、自動でONになる。ある程度の角度をつけて降下すると地上に着弾点が表示されるので、目標に重ねて爆弾を投下すればいい。SB(コックピット視点)の場合は機首を下げて表示される照準に従って投下する。

File not found: "CCIP.jpg" at page "SandBox/レーダー関連の刷新"[添付]

CCRP

Continuously Computed Release Point - 連続算出投下点

指定した地点に落ちるように、爆弾を自動で投下する機能。

この機能が使えるかどうかは、格納庫のX線画面で、パイロットにカーソルを重ねると表示される。

照準を目標に合わせた上で、コントロール>航空機>機械化から目標地点を有効にするキーを押す事で着弾点が赤い囲いでマークされ、縦線のインターフェイスが表示される。この状態で機首を縦線と合わせ、爆弾投下ボタンを押し続ける。押している間は縦線に表示された"〇"に×字が表示されている。上に表示されている"-"が"〇"に徐々に近づき重なった所で投下される。

投下する時に機体が横滑りしていたり、機首を動かしたりすると精度が落ちるので注意。CCRPがあれば低空で近づき、機首を引き起こしながら投下する、所謂トス爆撃が可能であるが、やはりこの場合も複数発を投下する場合はどうしても着弾する分布が前後に広がりやすくなるので注意。

機械化>登録している爆撃目標の切り替えを押すと投下地点が爆撃目標基地の座標に設定される。

CCRPをOFFにするには機械化>目標地点を無効にするで行う。使わない場合はOFFにしておかないと、その場で手動投下したい場合に投下出来なくなるので注意。

一度に投下する爆弾の数を変更したい場合は、コントロールの機械化>副兵装の切替で爆弾を選択し*27、機械化>副兵装の射撃モードの変更で一度に投下する爆弾の数を変更できる。設定中の投下数は左上のユーザーインターフェイスで確認出来る。この設定で投下する場合は通常の爆弾投下キーではなく、機械化>副兵装発射で行う必要があるので注意。

コックピット視点ではCCIPと同様上記の操作に加え機械化>コックピット視点モードの切り替えで地上爆撃HUDを選択して使う。なお、機種によって表示方法が異なる。おおよそ三人称視点と似た表示だが、簡易的なものでは縦線や着弾点が表示されず、投下までのタイミングをゲージで表示するに留まるものもある。

File not found: "CCRP.jpg" at page "SandBox/レーダー関連の刷新"[添付]

操縦関連

武装の項と同じくレーダーとは関係ないが便宜上ここで解説する。

SAS

Stability augmented system(安定増大装置)の略。機体の揺動を角速度センサーが感知し、自動でピッチ、ロール、ヨーの3軸周りの安定性を確保するシステム。AB・RBではあまり恩恵はないが、SBにおいて非常に有効。

設定 → コントロール → シミュレーターコントロール → コントールモード → 「SASモードの切り替え」のキーで機能を切り替える。切り替えると、画面下に「安定性向上モード:XXX」と表示される。

- 減衰

- ピッチ、ロール、ヨーの安定性を増加させ、機首の振れを抑制する。キビキビとした動作になり、操縦の安定度がグッと上がる。

- 自動平準化

- 操縦桿を中央に戻すと機体が自動で水平になる。着陸時など水平を維持しながら旋回したいときに便利。