Tier 10 ドイツ 重戦車 Maus / 日本語表記:VIII号戦車 マウス

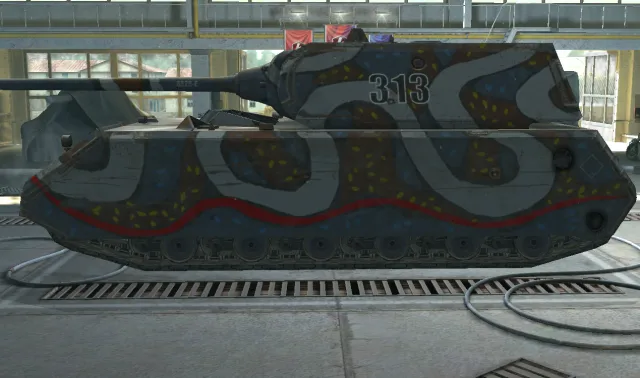

本車には3種類の伝説迷彩が用意されている。その内2つは常設販売なので、気分で切り替えて使うのも一興。

2,550

適用中は車両名が「Maus 313」となる。

「鋼鉄の捕食者」は、史実のドイツ軍が伏撃で用いた迷彩に基づいています。白青茶の縞模様…Maus のような「ちっぽけな」車輌を冬の景色の中に安全に隠すのに、これ以上のものが必要でしょうか?(公式解説)その割にはかなり派手だが...

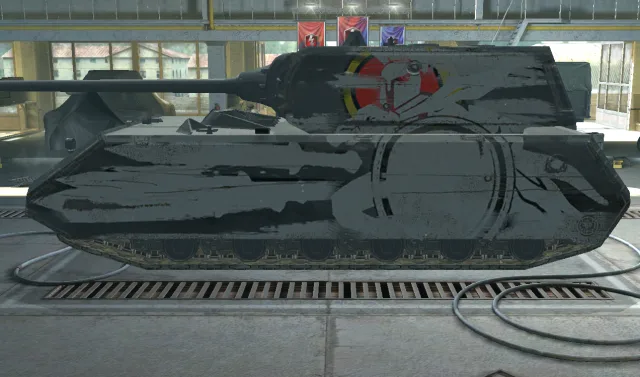

Blitz Twister Cup 2017を制したEUサーバーのクラン「Legion[LGN]」を記念した迷彩。

よく見ると車体後部に「314」と書かれており、「鋼鉄の捕食者」迷彩と連番になっている。

“Legion” とはローマ帝国の精鋭軍団のことですが、私たちにとっては Blitz Twister Cup 2017 のチャンピオンたちの方がまず連想されます! 彼らヨーロッパの Legion (LGN) クランの堂々たる見事な勝利を、ゲーム内でも永遠に称えたいと考えました。側面にローマの戦士が描かれた Maus に出会いましょう。今こそ世界最高級のチームを目指す時です!(公式解説)。

I号、II号、III号、IV号、V号パンター、VI号ティーガー、Vll号レーヴェときて、最後の集大成がこのVIII号戦車マウス。

そう、ポルシェ博士とヒトラー総統が夢見たあの超重戦車マウスである。愛称は「まうまう」(夢の国とはなんの関係もないゾッ)。

その巨体に見合う圧倒的な防御力を誇る反面、火力は前身から据え置きのためやや控えめ。

低い機動力も相変わらずであり、良くも悪くもこれまでの集大成と呼ぶにふさわしい車両に仕上がっている。

ちなみに、Mausのエンジンだけでも12万5000ライヒスマルク*1がかかったとされており、経済的にも技術的にも当時は量産は不可能だった。

直近90日の平均勝率:51.0%(使用者75,000人中)(2025年12月03日現在、BlitzKit調べ、ver11.15.0)

※平均勝率は参考数値であり、その車両の絶対的な強さを示すものではありません。

直近90日の平均勝率:50.7%(使用者84,000人中)(2025年5月11日現在、BlitzKit調べ、ver11.8.0)

直近90日の平均勝率:54.54%(2021年7月14日現在、BlitzStars調べ、ver8.0.x)

| BUFF/NERF | |

| v11.15 | ・車輌 HP: 2,850 ポイント → 2,900 ポイント ・AP/APCR/HE 弾の弾速: 875/1,080/830 m/秒 → 850/1,290/780 m/秒 ・車体旋回時の散布界: 0.22 → 0.25  |

| v11.3 | ・装填時間: 11.51 秒 → 11.31 秒 ・砲塔旋回時の散布界: 0.12 → 0.13 |

| v10.3 | ・装填時間を 12.46 秒から 11.51 秒に短縮 ・照準時間を 5.4 秒から 5.0 秒に短縮 ・砲塔の旋回に伴う散布界の拡大を 0.08 から 0.12 に増大 ・AP/APCR/HE 弾の弾速を 920/1,150/920 m/秒から 875/1,080/830 m/秒に低下 ・道、地面、水辺における地形走破能力を 95/87/64 から 104/87/64 に上昇 ・搭載できる常備品に「サンドバッグ装甲」を追加 ・履帯裏の車体装甲を 80 mm から 136 mm に強化 |

| v9.0 | ・砲塔前面の「ほっぺ」部分の装甲を 240 mm から 250 mm に強化 ・AP 弾の平均貫通力を 246 mm から 250 mm に強化 ・静止時の車体の隠蔽率を 3% から 5% に向上 ・砲塔の旋回速度を 14.6 度/秒 から 13.56 度/秒に低下 ・車体の旋回速度を 19.82 度/秒から 18.77 度/秒に低下 |

| v7.7 | ・砲塔の装甲の欠陥を修正し、正常ではない装甲貫通を排除しました。 |

基本性能(v11.15.0)

※以下の数値は最終装備かつ、スキル・アイテム・拡張パーツの効果が未反映の数値

| 車両名 | Tier | 国籍 | タイプ | 耐久値 (hp) | 車体装甲厚 前面/側面/背面 (mm) | 最高 速度 (km/時) | 重量 (t) | 視認 範囲 (m) | 隠蔽率 静止中/移動時/発砲時 (%) | 本体価格 (クレジット) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Maus | X | ドイツ | 重戦車 | 2900 | 200/185/160 | 25/15 | 188.52 | 250 | 5.0/1.2/0.81 | 6,100,000 |

| 実用出力重量比(hp/t) | 9.3 |

|---|

主砲

| Tier | 名称 | 装填時間 (秒) | 発射速度 (発/分) | 弾種 | 平均 ダメージ (hp) | 平均貫通力 (mm) | DPM (hp/分) | 弾速 (m/秒) | 着弾分布 (m) | 照準時間 (秒) | 仰俯角 (度) | 総弾数 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| X | 12,8 cm Kw.K. 44 L/55 M | 11.32 | 5.30 | AP APCR HE | 460 390 600 | 250 311 65 | 2439 2068 3182 | 850 1290 780 | 0.384 | 2.59 | +24°/-8° | 68 |

※「着弾分布」:100mでの着弾分布。

※「照準時間」:照準円が最大まで広がった状態から、3分の1の大きさへ収束するまでにかかる時間。ゲーム内では最小の大きさへ収束するまでにかかる時間が表示されています。

砲塔

| Tier | 名称 | 装甲厚 前面/側面/背面 (mm) | 旋回速度 (度/秒) |

|---|---|---|---|

| X | Maus | 250/210/210 | 13.6 |

エンジン

| Tier | 名称 | 出力 (馬力) |

|---|---|---|

| X | DB 603 A2 | 1750 |

履帯

| Tier | 名称 | 旋回速度 (度/秒) |

|---|---|---|

| X | Maus | 18.8 |

乗員

- Commander

- Driver

- Gunner

- Radio Operator

- Loader

派生車両

派生元:Mäuschen

派生先:なし

開発ツリー

| Mäuschen | ━ | Maus 245,590 | ━ | 12.8 cm Kw.K. 44 L/55 |

| ━ | Maus | |||

| ━ | DB 603 A2 | |||

| ━ | Maus | |||

![]() :必要経験値

:必要経験値

解説

ポルシェ製超重戦車の集大成にふさわしい、防御偏重型のステータスを持つ車両である。

同じ超重戦車の兄弟たちと比べると、単発火力と機動性で劣る反面、耐久力と射撃精度で勝る。

装甲

「世界最大の戦車」の称号に恥じぬ、驚異の装甲厚と体力を持つ。

耐久値はゲーム内堂々1位の2850。さらにサンドバッグ装甲を2種搭載し、拡張の改良型アセンブリを解放することで最大3277まで体力を伸ばすことができる。

強固な装甲も相まって、文字通りのタンク(壁役)として凄まじい粘り強さを発揮できるだろう。

- 車体

- 前面

車体は上下共に200mmの傾斜装甲であり、実質的な装甲厚は上部350mm、下部240mm。

上部は大半の重戦車の課金弾すら弾き返すが、高貫通駆逐戦車の課金弾を防ぐことはできない。また、撃ち下ろしの場合なども、当然であるが傾斜が相殺されて、簡単に貫通されてしまう。

下部は言うまでもなく240mm程度とこのTier帯では明確な弱点である。辛い下部の面積は狭いので、狙われていると感じたら車体を振って履帯に当てさせよう。

なお、本車の車体下部にドイツ戦車お馴染みのエンジン判定(トランスミッション)はないため、貫通されても燃える心配はない。 - 側面

いずれも垂直で、上段が本装甲185mm、下段が空間装甲105mm+本装甲136mm。

45度も角度が付けば同格軽・中戦車の通常弾はほとんど貫通しなくなり、豚飯を決めれば文字通りの鉄壁である。ただし垂直に撃ち込まれるとFV4202やFV215b (183)の課金HESHが貫通するため注意。

- 前面

- 砲塔

前面装甲はVer9.0で240mmから250mmに増厚された。丸みを帯びた形状をしているが、傾斜の頂点にあたる部分が実質260mm前後と薄い。これが「ほっぺ」と呼ばれるMausの有名な弱点である。

強化により、APの標準化でも254mm相当と貫通未強化でもここを通常弾で貫通出来るのはLeopard 1、M48 Patton、FV4202などの一部に限られる。拡張パーツの「拡張装甲」を搭載することでこれら車輛の通常弾を防ぎきることも一応は可能である。ただ、貫通力を上げた車輛や課金弾には相変わらず無力であるため、あえて砲塔を敵に対して傾ける「よそ見」が必須スキルである。

砲塔側面はカタログ値210mm、傾斜込みで250mmほどとそのままでも十分堅く、よそ見でさらに堅くすることができる。適切な角度のよそ見が出来れば、同格の中軽戦車のみならず、重戦車すらもシャットアウトすることが可能である。

ちなみに、砲塔後部にはびっしりと弾薬庫(280HP/大口径砲2発分)が詰まっているので、183などでは狙ってみるのもアリかもしれない。

よそ見とはいわば「砲塔の昼飯」である。Mausは重装甲とはいえ、砲塔を相手に向けていれば、豚飯をしていても照準を絞っている間にほっぺを簡単に撃ち抜かれてしまう。

敵車が見えても安易に照準を向けず、まずは一旦砲撃は我慢。砲塔を昼飯の角度に向け(敵に対して「よそ見をして」)、先に敵に撃たせよう。相手の射撃を確認したら、照準を向けて射撃すればよい。そもそも、マウスはアタッカーというよりも壁役としての性格が強いため、無理に撃って不利なダメージ交換をするよりも、味方のために長い時間弾受けをするのが良いだろう。

車体を正面に向けている時に、車体後部の2つの中央が湾曲している出っ張りに砲塔の角が来るぐらいで、ほっぺと砲塔側面共に350mm程度となる。(補足:右向きによそ見をするときは、砲塔左後部の角が右側の出っ張りと重なる程度に傾ければ側面、ほっぺ共に350mmを保てる。左も同様である。)

勝っている値を青色で表示している。

正面から見た際の絶対的な防御力に関しては表のとおりE 100が上回っている。

しかし課金弾を使われた際、E 100は防楯以外の砲塔正面ほぼ全域が貫通可能となるのに対し、Mausは上下が傾斜しているために依然としてほっぺしか貫通できない。

また側背面が若干薄いE 100に対し、Mausは側面も正面とほぼ同じ厚さを確保している。このため同じ角度でよそ見をした場合は、逆にMausのほうが堅くなる。

砲

- 12,8cm Kw.K. 44 L/55

史実装備。ゲーム的には前身のMäuschenから引き続き同じ主砲を使う事になる。

単発火力460は依然として十分な威力だが、貫通力は250mmとTier10重戦車中で最下位である。課金弾も311mm止まりで、鈍重ゆえに裏どりが不可能で精度も悪いことを考えると劣悪と言わざるを得ない。幸い総弾数には余裕があるので、課金弾は多めに携行しておくとよい。

DPMはアップデートによりバフされ、Tier10重戦車の中では中の下レベル*2となり、単純な殴り合いでは体力が2850でサンドバッグ装甲まで積めることも考慮に入れるとトップレベルの強さを誇る。(ただし軽戦車にNDKされた場合や車高の低い車両に張り付かれた場合、60TPやIS-7のようなよそ見をせずとも砲塔が硬い相手とハルダウン勝負をする場合は分が悪いので、装甲を過信せず相手戦車の特徴を理解し細心の注意を払おう。マウスが最も輝くのは、市街地戦での近距離の殴り合いであることを忘れてはならない)

精度面ではアップデート8.2で「100mでの散布界が0.38mから0.4m(E100の150mm砲と同等) に拡大」*3、加えて移動中や車体旋回中の照準拡散もNerfされてしまい、さらにはDPMのBuffと引き換えに砲塔旋回時の照準拡散もNerfされこれまで以上に砲が当てづらくなってしまった。俯角は8度とそれなりにあり、M6A2E1のように、高い車高を生かして天板を狙いに行くという芸当も可能。仰角もGrille 15と同じ24度取れる。巨体に見合わず砲の可動範囲は意外と広い。しかし、高すぎる車高故に砲塔装甲の優れたソ連や中国の中戦車などに張り付かれると振りほどけず、一方的にやられる恐れがあるので注意。(詳しくは後述)

ちなみに地味な長所として、AP弾の距離減衰率がゲーム内トップクラスに低く、遠距離でも予想以上に貫通できることがある。(とは言えマウスのAP貫通力はさほど高くはなく、後方で芋るようなことは厳禁である)

逆によく使うことになるAPCR弾は距離減衰がかなり大きいので注意。

機動性

エンジン出力は1,750馬力とさすがの値を誇るものの、190t近い重量に対しては明らかに不足しており、劣悪と言わざるをえない。

最高速度は25km/hと低く、前線への到着には他の重戦車以上に時間がかかる。旋回速度も鈍重であり、一度快速車両に絡まれると脱出は極めて困難。鈍足車両のセオリー通り、前線になりそうな場所を判断し、あらかじめ進路を決めて味方とともに動かねばならない。

でもモイスや100pよりも少し速い

総評

可能な限り早く重戦車達が戦う最前線へ急行し、全戦車でもトップクラスの装甲を生かして敵の弾丸を弾きつつ、確実に相手に一撃を入れていくのが主な戦法である。適切な姿勢をとった際の防御力は駆逐戦車ですら容易に貫通を狙うのは難しく、多対一に強いのも相まって敵の進攻を遅らせる十分な脅威たりえる。

このルートを進んでいる戦車長なら既に慣れている筈であるが、裏を取りに来た軽・中戦車などに対処できる機動性は持ち合わせていないため、孤立したり、相手戦車を引き剥がせるような障害物のない平地を直進するような行為はNGである。

特に最高速度は25km/hしか出ないため、裏取りをしに行く行為は文字通り論外である。この車両で裏を対処する余裕があるなら自慢の装甲で重戦車達が戦う前線を強引に押していくこと。

軽・中戦車の接近に気をつけつつ、弧立しないよう味方と連携し、「守りつつ、守られつつ」を心掛けることで本車は真価を発揮するだろう。

※この戦車で芋りスナイプは絶対にやってはいけない。その暁には味方に「Nub」や「F○CK YOU」と罵倒されたり、「GG」と皮肉を言われ、👎や🍀ボタンを押されてしまうだろう。重装甲、高HPの本車は前線に出て味方の壁にならないとただのウドの大木である。

特徴

長所

- ゲーム内最高のHP(サンドバッグ装甲で更に盛れる)

- 正面だけでなく側面まで異常に厚い装甲

ようやく消失したキューポラ(砲塔上部の出っ張りにダメージ判定は無い)- 極めて強力な体当たり(当たれば)

- 意外と取れる仰俯角(+24度~-8度)

- 車高が高いお陰で本来狙う事のできない天板を撃ち抜けたりする

- 車高が高いお陰で傾斜装甲の傾斜を多少無視できる

- 特殊常備品(強化型サンドバッグ装甲・サンドバッグ装甲)を搭載可能

バグ部屋で一部の戦車を押して飛ばすことができる山登りで戦車を押して上らせる事ができる

短所

- ゲーム内最低クラスの機動力(最高速度、旋回速度、加速全て絶望的な数値)

- NDK耐性が皆無

- 車高が高いため低車高の戦車に張り付かれると何も出来なくなる

- よそ見前提の砲塔装甲(しっかりと防御姿勢を取らないと軽・中戦車にも簡単に抜かれてしまう)

- 課金弾を使われるとスパスパの車体下部

- 貫通力(機動力が低いので、正面から殴り合う他ない)

- 劣悪な精度

- 無いに等しい隠蔽率

ワンポイント:敵車の密着について

T-62AやT-22 mediumのような、車高が低く砲塔装甲が堅い車両に密着されると、Mausは砲塔の高さの関係でほぼ砲塔しか撃てなくなってしまう(当然こちらの射撃は貫通しない)。そのため、NDKすらされず一方的に撃破されてしまう。真横に付かれた場合はラム(体当たり)によるダメージも入らないため余計に危険。

どうしてもという場合は、壁で剥がしたり、旋回して重量差で押し出したりして対処しよう。だがそれ以前にそうならないように絶対に孤立しない事。

試合終盤に車高が低い敵と一騎打ちになった際は、引き剥がせるようになるべく障害物の多い所で戦おう。万が一平地で戦闘になっても、最後まで諦めないこと。

歴史背景

wikipediaより

VIII号戦車 マウス(Panzerkampfwagen VIII (Sd.Kfz 205) Maus)は、第二次世界大戦中にドイツで試作された超重戦車である。「マウス」はドイツ語でネズミを意味する。ミッキーではない...はず...

マウスは実際に完成した戦車としては世界最大規模のものである。その自重188tは2018年現在でも世界最大のもので、砲塔部のみでも55 tの重量があった。寸度は全長10.085m、全幅3.67m、全高3.63mである。

マウスの開発にはアドルフ・ヒトラーの戦車に対する思想と強い関与が存在している。1941年に独ソ戦が開始され、ソ連軍のT-34中戦車、及びKV-1、KV-2重戦車はドイツ戦車にとって大きな脅威となった。さらに、これらを凌ぐソ連軍の新型戦車出現の可能性を危惧したヒトラーは、1941年11月29日の総統官邸における会議でフェルディナント・ポルシェ博士に超重戦車開発の可能性について打診した。ヒトラーは1943年春にはソ連軍が超重戦車を戦場へ投入すると確信していたため、彼は主砲も装甲も当時の技術で最高の戦車を作ることを命じた。

1942年3月、クルップ社に100t級の重戦車の開発と試作が命じられ、またポルシェ社にも100t級戦車の開発契約が結ばれた。こうした二重開発もまたヒトラーの意図するものであり、両社は同一の開発計画に対して激しい競争を行った。このような開発方針は軍需大臣アルベルト・シュペーアにより禁止が提言されたものの、ヒトラーはこれに依然執着していた。1942年4月の段階でヒトラーの重戦車に対する構想は、車重70tを戦車の限界とする従来の技術的な推測を無視し、100tを超えて120t級の戦車が必要であると考えるようになっていた。

クルップ社は15cm榴弾砲を戦車砲化した主砲と遠隔操作式の機銃を備え、従来ドイツ戦車に搭載されているガソリンエンジンに代わりディーゼルエンジンを搭載した、新機軸を導入しつつも総体としては保守的な重戦車を構想した。一方ポルシェ社はポルシェ博士自ら手がけた新機軸満載の設計案である「タイプ205 (Type 205)」の図面を、1942年6月23日、クルップ社に先駆けてヒトラーに提出した。これは砲塔に15cm戦車砲と7.5cm戦車砲を同軸装備し、ポルシェ博士が過去に設計したVK4501(P)いわゆる“ポルシェティーガー”、及びその駆逐戦車型であるフェルディナント/エレファント駆逐戦車と同様、内燃機関と電動モーターの電気式駆動装置を備えた。また懸架装置には縦置き型トーションバーサスペンションが選定された。ヒトラーはこれに高い評価を与え、いくつか設計案に変更を加えた。下部車体の装甲を100mmとすること、主砲を37口径15cm砲もしくは70口径10.5cm砲とすることである。この上で彼は事実上の内定を与えた。

ポルシェ博士はヒトラーに対して翌年の3月12日までにタイプ205の試作車もしくはモックアップを完成させると約束し、ポルシェ社は具体的な設計作業に入った。ポルシェ社の「モイスヒェン(Mäuschen、子ネズミの意)」原案では駆動方式はディーゼルエンジンを用いた「ディーゼル・エレクトリック」となる予定であったが、ポルシェ社よりエンジンの選定を打診されたダイムラー・ベンツ社が要求を満たすディーゼルエンジンを用意できないために、ガソリンエンジンを用いた「ガス・エレクトリック」に変更された。

この後の1942年12月、ポルシェとクルップ社のミュラー教授は「モイスヒェン」の生産についての報告を行っている。ここでは1943年夏に試作車輌の完成が目指され、兵装として15cm砲、12.7cm艦砲、12.8cm高射砲、長砲身12.8cm砲等が計画されていた。

1943年1月、クルップ社とポルシェ社の「モイスヒェン」案はヒトラーにより比較検討された。彼はタイプ205に高い評価を与えていたため、主砲に12.8cm砲と7.5cm砲を同軸装備すること、という修正が命じられた上、ポルシェ案はクルップ案を退けて1943年1月に製作が承認された。このときの月産予定数は10輌とされ、完成は1943年末とされた。ヒトラーの見解に依れば、兵器の優位性を保てる期間は一年が限度であり、1943年にはティーガーとパンターを、1944年にはマウスとティーガーIIを投入することが要求された(実際、1944年にはTigerⅠに対抗できるIS-2が登場している)。ポルシェ社の戦車に採用される電気駆動方式には、戦略資源でありドイツでは供給量が不足している銅を大量に使うため、軍需省からは反対の声が上がった。

開発の初期、この超重戦車には「マンムート(Mammut、マンモスの意)」の呼称が与えられた。これは後に変更され「モイスヒェン」の名称が付された。ドイツ戦車史上最大の超重戦車案であるにも関わらずこのような名称が付けられた理由は、敢えて逆の印象を与える名称を付けることにより情報の秘匿を図るためであるとされている。ポルシェ案は同年2月13日に「マウス」の制式呼称で正式に採用された。

☆解説動画☆

ここでは実際に使用されていたエンジン、トランスミッションを見ることが出来る。

余談ながら現存するマウスには鹵獲された事によるソ連軍のマークが入っている。

「Maus Tank Review ★ RedCarUSSR WW2 History Documentary National Geographic Style」

戦車研究室より

マウス超重戦車

●開発

1941年6月22日、ドイツ軍のソ連侵攻作戦(バルバロッサ作戦)発動により独ソ戦が開始されたが、ヒトラーは開戦当初から1943年にはソ連軍がより強力な戦車を実戦化させ、ドイツ軍戦車の優位性が失われるのではないかと危惧していた。

この対策としてヒトラーはいかなる戦車砲も弾き返す強力な装甲と、あらゆる敵戦車を遠距離から一撃で撃破できる強力な主砲を備えた超重戦車を実用化することを構想し、1941年11月29日に総統官邸で開かれた会議において、シュトゥットガルトのポルシェ社の社長であるフェルディナント・ポルシェ博士に超重戦車の開発を持ち掛けた。

これに続いて1942年3月5~6日に開かれた会議において、ヒトラーはエッセンのクルップ社に対して100t級の超重戦車の開発を求めた。

この100t戦車については、遅くとも1943年の春前には最初の試作車を完成させることが要求された。

さらにヒトラーはポルシェ社に対しても100t戦車を独自に開発するように要請し、この2社による超重戦車の開発が本格的にスタートした。

100t戦車は車体についてはポルシェ社とクルップ社の競作とされたが、砲塔についてはクルップ社が開発を担当することになった。

1942年4月14~15日の会議では100t戦車は100発の主砲弾を携行し、副武装として砲塔内から操作できる遠隔操作式の機関銃を装備することが決められた。

これを受けてクルップ社では4月18日に社内会議を開き、100t戦車に搭載する砲塔の基本仕様について検討が行われた。

この会議でまとめられた100t戦車の砲塔の基本仕様は、以下のようなものである。

・主砲は40口径15cm戦車砲(砲口初速845m/秒)を搭載する

・主砲弾は弾丸と薬莢が分離した分離薬莢式とする

・主砲の発射速度を4~5発/分とするため、主砲弾の重量は34~43kgに抑える

・砲塔は全周旋回式とし、主砲弾は砲塔後部に収容する

・主砲の俯仰角は-8~+15度とし、仰角はできれば+40度まで取れることが望ましい

・砲塔内部に主砲のロック機構を備える

1942年6月8日の会議において、ポルシェ博士は100t戦車にディーゼル・エンジンと電気モーターを組み合わせたハイブリッド機関を採用することと、そのための専用の空冷ディーゼル・エンジンの開発を強く主張した。

しかしドイツ陸軍兵器局は、電気モーターの採用に対して重要な軍需物資である銅を大量に使用するとして反対し、専用の新型ディーゼル・エンジンの開発に対しては、アルベルト・シュペーア軍需大臣が時間が掛かるとして反対の意を表した。

1942年6月23日にはポルシェ社から「タイプ205」と呼ばれる超重戦車の基本仕様書がヒトラーに届けられたが、タイプ205の基本仕様は以下のようなものであった。

・武装は、砲塔防盾に15cm戦車砲と7.5cm戦車砲を左右並列に同軸装備する

・パワープラントは、ディーゼル・エンジンと電気モーターを用いたハイブリッド機関を採用する

・サスペンションは、縦置きの外装式トーションバーを用いる

タイプ205の車体と砲塔のデザインは後のマウス重戦車と良く似ており、主砲やサスペンションの構造など細部は異なるものの、この時点でマウス戦車の基本コンセプトが確立していたことが窺える。

ヒトラーはタイプ205の基本案に同意したものの、地雷対策として車体下面の装甲厚を100mmに増加させ、高い発射速度を備える70口径10.5cm戦車砲の装備も検討するように要求を出した。

これに対してポルシェ博士は、1943年3月12日までにタイプ205の試作車を完成させると約束した。

ポルシェ社はベルリン・マリーエンフェルデのダイムラー・ベンツ社に対し、すでに量産が行われているディーゼル・エンジンでタイプ205の機関室に収めることができ、1,500~1,800hpの出力を発揮できるものを供給するように依頼したが、ダイムラー・ベンツ社は1942年末にタイプ205の要求仕様を満たせるディーゼル・エンジンは存在しないとポルシェ博士に通知し、代わりに同社製の航空機用ガソリン・エンジンであるDB603 V型12気筒液冷ガソリン・エンジン(出力1,375hp)を、車載用に改修して搭載することを提案した。

DB603ガソリン・エンジンは容易に低オクタン化することができ、車載用に改修したエンジンの性能も良好であったため、車載型エンジンには「MB509」の名称が与えられて後にマウス戦車に搭載されることになった。

ポルシェ博士は1943年1月4日の会議の際にヒトラーにタイプ205の縮小模型を提示し、これを見たヒトラーは大変な興味と満足の意を表している。

なお、この頃には100t戦車は「モイシェン」(Mäuschen:小ねずみ)という愛称で呼ばれるようになっており、1943年2月13日付で「マウス」(Maus:ねずみ)の制式名称が採用されている。

超重戦車に小さな動物である「ねずみ」と名付けるのはちょっと変な気がするが、ドイツ軍は全長1.5mの遠隔操作式の軽爆薬運搬車Sd.Kfz.302/303には「ゴリアテ」(Goliath:旧約聖書に登場する巨人兵士)と名付けていることから、兵器の名称が敵に漏れた場合の対策としてわざとミスマッチな名称を付けたとも考えられる。

クルップ社とポルシェ社から提出されたマウス戦車の設計案はヒトラーらによって詳細に比較検討され、1943年1月にはクルップ社の案を退けてポルシェ社のタイプ205が採用されることが決定した。

同年2月5日に行われた兵器局第4課とクルップ社との会議において、マウス戦車の生産型では砲塔防盾に主砲の55口径12.8cm戦車砲KwK44と、副砲の36.5口径7.5cm戦車砲KwK44を左右並列に同軸装備することが決定された。

マウス戦車の砲塔と車体の生産はエッセンのクルップ社で行い、完成した砲塔と車体をベルリンのアルケット社(Altmärkische Kettenwerke:アルトメルキシェ装軌車両製作所)に送って最終組み立てを行うこととされた。

1943年2月11日には兵器局第6課からクルップ社に対して、マウス戦車の試作車6両の製作が発注された。

6両の試作車の内、同年6月15日までに試作第1号車の車体をアルケット社に送ることとされており、第2号車は7月15日、第3、第4号車は8月15日、第5、第6号車は9月15日にアルケット社に送ることになっていた。

各試作車の砲塔については、車体の完成後2カ月でそれぞれアルケット社に送ることとされていた。

続いて2月13日には、兵器局第4課からクルップ社に対してマウス戦車に搭載する武装の製作が発注された。

これは先に決定された12.8cm戦車砲KwK44と7.5cm戦車砲KwK44以外に、38口径15cm戦車砲KwK44も加えられていた。

この時の契約では、12.8cm戦車砲KwK44と7.5cm戦車砲KwK44をそれぞれ3門ずつと尾栓を備える砲身を2門ずつ、尾栓と砲口制退機を装着した15cm戦車砲KwK44を2門と砲身のみを5門製作することになっており、完成後にヒラースレーベン試験場に送るように指示されていた。

また前述のように、同日付で「マウス」の制式名称が採用されている。

1943年2月22日にはクルップ社に対してマウス戦車120両の生産が発注され、完成した砲塔と車体をアルケット社に送るスケジュールが定められた。

この時の契約ではマウス戦車の車体については同年11月に2両、12月に4両、1944年1月に6両、2月に8両、4月以降は毎月10両を引き渡すこととされ、砲塔については1943年12月に2基、1944年1月に4基、2月に6基、3月に8基、4月以降は毎月10基を引き渡すことになっていた。

1943年5月1日には、マウス戦車の実物大モックアップがヒトラーに展示された。

ヒトラーはマウス戦車の砲塔前面の形状がパンター戦車と同様に曲面で構成されていることに対して、パンター戦車で問題となったショットトラップ(砲塔前面に当たった敵弾が下方向に跳ねて装甲の薄い車体上面を貫徹してしまう現象)を招くのではないかと危惧し、砲塔前面の形状を改良することを求めた。

さらに主砲弾薬の搭載数を予定された50発から80発に増やすことも求めたため、副砲弾薬の搭載数を予定された200発から100発に減らすことで主砲弾薬80発の搭載を可能とした。

1943年5月5日にはマウス戦車の発注数が135両に増やされたが、これは当時ドイツ軍がクールスク方面で大規模な反抗作戦「城塞作戦」を計画していたことが影響しており、その後の戦局維持にマウス戦車が重要な役目を果たすと考えられていたためである。

しかし城塞作戦は結局失敗に終わり、マウス戦車の開発も予定通り進まなかったため、シュペーア軍需大臣は同年10月27日にポルシェ社に対してマウス戦車は試作車のみ製作を継続し、量産は行わないことを通告した。

続いて11月5日にはクルップ社に対してもマウス戦車の量産キャンセルと試作車のみの製作継続が通告され、さらに予備部品1両分と潜水装置一式、牽引セット一式の製作が要求された。

11月9日にはマウス戦車の試作第3~第6号車の4両の発注がキャンセルされ、すでに最終組み立てのためにアルケット社に車体が送られていた試作第1、第2号車のみを完成させることとされた。

この時点でクルップ社の工場では、マウス戦車の第3~第6号車の4両の車体と6基の砲塔がすでに溶接作業を終えており、車体4両分と砲塔2基分の装甲板切断作業が終わっていたが、発注がキャンセルされたことを受けてクルップ社はこれらを解体処理した。

ただし、1945年2月7日に兵器局第6課よりマウス戦車の試作第3号車を製作再開するよう求められたため、イギリス軍がクルップ社の工場を占拠した時には第3号車の車体がほぼ完成状態で残されていた。

マウス戦車の試作第1号車は1943年9月半ばに、第2号車は同年11月に入って最終組み立てのためにアルケット社に送られている。

しかし当時、アルケット社はIII号突撃砲を始めとする各種戦闘車両の生産に追われていたためマウス戦車の作業は後回しにされ、試作第1号車の組み立て作業が開始されたのは1943年12月初めになってからであった。

12月22日には第1号車の組み立てが完了し、1944年1月10日に試験のためにベーブリンゲンの第7戦車補充大隊駐屯地に向けて貨車で発送され、1月14日に到着して走行試験が開始された。

実物の砲塔がまだ完成していなかったため、マウス戦車の試作第1号車は代わりに同重量のオープントップ式のダミー砲塔を搭載して走行試験に臨んだ。

このダミー砲塔はコンクリート製であったと解説されることが多いが、コンクリートで実物の砲塔と同じ55tの戦闘重量を達成することは不可能なので実際は鋳鋼製であったと思われる。

一方、マウス戦車の試作第2号車は1944年1月8日からアルケット社で組み立てが開始されたものの、他の車両の生産が優先されたため作業はなかなか進まず、ついにはベーブリンゲンの試験場に送ってから最終組み立てを行うこととされて、同年3月7日に足周りと機械式ブレーキを備えただけの半完成状態で発送されている。

第2号車は3月10日にベーブリンゲンに到着したものの、エンジンが未搭載で自走することができないため、すでに試験に供されていた第1号車を用いて第7戦車補充大隊の整備工場まで牽引して運ばれた。

1944年5月4日にはマウス戦車の砲塔がようやくベーブリンゲンに到着したものの、しばらくの間カバーが掛けられた状態のまま屋外に放置され、同年6月9日にようやく試作第2号車への搭載が完了した。

この砲塔には武装として12.8cm戦車砲KwK44と7.5cm戦車砲KwK44が左右並列に同軸装備されており、今までに無い重武装の戦車になった。

その後マウス戦車は試作第1号車が1944年6月に、第2号車が同年9月にツォッセンのクンマースドルフ車両試験場に貨車で運ばれ、射撃試験を含む本格的な試験が開始された。

クンマースドルフでの試験の内容は明らかになっていないが、1944年11月1日にヒトラーがマウス戦車を含む当時計画されていた全ての超重戦車の開発を中止することを決定したため、同年末には試験は中止されたといわれている。

マウス戦車の試作第1号車には、ダイムラー・ベンツ社製のDB603A2航空機用ガソリン・エンジンを車載用に改修した、MB509 V型12気筒液冷ガソリン・エンジン(出力1,080hp)が搭載されていた。

試作第2号車も当初、第1号車と同様にMB509ガソリン・エンジンを搭載していたが、クンマースドルフで試験を開始して間もなくエンジンを破損したため、1945年2月22日よりダイムラー・ベンツ社製のMB517 V型12気筒液冷ターボチャージド・ディーゼル・エンジン(出力1,200hp)への換装作業が開始された。

このMB517ディーゼル・エンジンは、ドイツ海軍の快速艇に搭載された同社製のMB507ディーゼル・エンジン(出力900hp)にターボチャージャーを追加したものであった。

1945年5月の終戦直前には、武装を備えているマウス戦車の試作第2号車がソ連軍との戦闘に投入するためクンマースドルフから前線に向かって進撃した。

しかしツォッセンのシュタンプラーガー広場まで移動したところで行動不能となったため、ソ連軍の手に渡るのを避けるために第2号車は乗員の手で爆破されてしまった。

一方、武装を持たない試作第1号車はクンマースドルフの射撃試験場に放置されており、ほぼ完全な状態のまま侵攻してきたソ連軍に接収された。

2両のマウス戦車を接収したソ連軍は、自爆により車体が大きく損傷した試作第2号車の砲塔を第1号車の車体に搭載して走行可能なマウス戦車を製作し、1945年4月末もしくは5月初めにソ連本国に向けて貨車で発送した。

このマウス戦車は同年5月4日にモスクワに到着して本格的な試験に供され、現在はクビンカの兵器試験所博物館の展示品となっている。

●車体の構造

マウス戦車の車内レイアウトは前から順に操縦室、エンジンや冷却装置を収めた機関室、全周旋回式砲塔を搭載した戦闘室、電気モーターの収納室となっていた。

車体は圧延防弾鋼板の溶接構造で、装甲厚は前面が200mm(上部が傾斜角55度、下部が35度)、側面上部が180mm、側面下部が80mm、後面が150mm(上部が傾斜角37度、下部が30度)、上面の操縦室部分が100mm、その後方が60mm、下面の操縦室部分が100mm、その後方が50mmとなっていた。

側面上部の装甲板は下方に張り出して、足周りの保護とサスペンションの支持を兼務する装甲スカートとなっており、このスカート部分と前部フェンダーの装甲厚は100mmとなっていた。

車体サイズは全長9.034m、全幅3.67mと非常に大柄であったが、188tに達する戦闘重量を支えるために幅1,100mmという巨大な履帯が装着されたため、車体下部の幅は1mにも満たなかった。

車体最前部の操縦室内には左側に操縦手、右側後方に無線手が位置したが、前述のように巨大な車体サイズとは裏腹に操縦室内のスペースは非常に狭く、ハッチも上面中央に楕円形の後ろ開き式のものが1枚あるだけで、これを2名で共有するようになっていた。

ハッチの前方には左側に操縦手用の固定式ペリスコープ、右側に無線手用の旋回式ペリスコープが設けられていた。

操縦室左右の袖板の上には容量800リッターの燃料タンクが1個ずつ設けられており、その後方の機関室内には中央にMB509ガソリン・エンジン、左右の袖板の上にラジエイターと片側2個の強制冷却ファンから成る冷却装置が収められていた。

前述のようにマウス戦車の試作第2号車は途中でMB517ディーゼル・エンジンに換装されているが、その際に強制冷却ファンが片側1個に減らされている。

エンジンの真上にあたる機関室上面中央には吸気用グリルが設けられていたが、グリルの前方には砲塔のショットトラップ対策とグリルの保護を兼ねた大きな跳弾板が設けられていた。

機関室の後方は砲塔を搭載した戦闘室となっており、戦闘室の床には発電機と補助発電機、減速機が設置されていた。

エンジンからの動力はまず減速機に送られ、発電機に伝達されて車体最後部に左右独立して設置された電気モーターを駆動するようになっていた。

このようにマウス戦車はガソリン・エンジンと電気モーターを組み合わせたハイブリッド機関を採用していたが、これは本車の188tという戦闘重量に対応できる機械式変速機が存在しなかったためである。

戦闘室左右の袖板の上には弾薬ケースが設けられており、副砲の7.5cm戦車砲KwK44の弾薬が収められていた。

車体最後部の電気モーター収納室の上面には3分割されたグリルが設けられており、モーターから発生した熱を車外に放出するようになっていた。

車体後面上部には容量1,000リッターの円筒形の追加燃料タンクを装着できるようになっており、車体後面に追加燃料タンクを固定する金属ベルトの装着用小孔と燃料採り入れ口が設けられていた。

●足周りの構造

マウス戦車の足周りは当初の設計案では、ポルシェ社がティーガーI戦車の試作車として開発したVK.45.01(P)に用いたものと同じ外装式の縦置きトーションバー・サスペンションを採用することになっていたが、このサスペンションでは戦闘重量188tに達するマウス戦車を支えるのは無理なことが判明したため、新しい方式のサスペンションが開発されることになった。

新しく開発されたサスペンションは、片側に垂直渦巻スプリングを装着したアームの前後に転輪をオーバーラップ式に2個取り付け、これを2組取り付けた支持架を車体側面下部と装甲スカートの間に固定するようになっており、このサスペンションを片側6セット用いて計24個の転輪で支えるようになっていた。

大重量を支えるために転輪は通常のゴム縁付きのものではなく、内部にゴムを収めた直径550mmの鋼製転輪が使用された。

マウス戦車の試作第2号車では、ベーブリンゲンでの最終組み立ての際に12個の肉抜き穴が開けられた新型の軽量転輪に換装されているが、走行試験においてこの軽量転輪は信頼性の低さが露呈したため、クンマースドルフに送られる前に従来の転輪に再換装されている。

サスペンション支持架の上部には上部支持輪がオーバーラップ式に2個取り付けられており、上部支持輪の数は片側12個となっていた。

マウス戦車の足周りに採用された垂直渦巻スプリングは、アメリカ軍のM3/M4中戦車シリーズの足周りにも用いられており、トーションバーに比べると緩衝能力は劣っていたものの、車体に孔開け加工をしなくて済むため生産効率を上げることができ、車内のスペースを取らないという利点もあった。

履帯は幅1,100mmという巨大な履板を片側112枚用いて構成されていたが、この履板は鋳造製の一体式のものと3分割式のものが交互に組み合わされており、それぞれ片側56枚ずつ用いられていた。

しかしマウス戦車は188tという戦闘重量と巨大な車体サイズが災いし、ベーブリンゲンにおける走行試験において最大速度20km/hしか出せず、最小旋回半径も14.5mと極めて大きいことが判明し、機動性能が低過ぎて実戦では使い物にならないことが明らかになってしまった。

マウス戦車の開発が中止されたのは、この機動性能の低さが最大の原因であったと思われる。

●砲塔の構造

マウス戦車の砲塔は、圧延防弾鋼板と鋳造防弾鋼を組み合わせた溶接構造となっていた。

砲塔の装甲厚は前面が220~240mm、側面と後面が200mm、上面が60mmとなっており、鋳造製の防盾の装甲厚は250mmとなっていた。

防盾には主砲の12.8cm戦車砲KwK44と副砲の7.5cm戦車砲KwK44が左右並列に同軸装備されており、防盾左側の砲塔前面には縦長のスリットを設けて7.92mm機関銃MG34が独立装備されていた。

また砲塔の左右側面にボールマウント式銃架を設けて9mm機関短銃を装備する予定であったが、試作車では未装備とされ開口部は後に装甲栓を溶接して塞がれた。

砲塔後面には内部に鎖で固定された装甲栓が取り付けられており、ここから空薬莢を排出するようになっていた。

また、この装甲栓の中央部には円形のガンポートが設けられていた。

砲塔内には車長、砲手、装填手2名の計4名が搭乗するようになっており、前方右側に車長、前方左側に砲手、それぞれの後方に装填手2名が位置していた。

砲塔上面中央部には2枚の円形ハッチが左右並列に設けられており、右側が車長用、左側が砲手用となっていた。

装填手用のハッチは無かったので、このハッチを共用していた。

それぞれのハッチの前方には旋回式ペリスコープを装備することになっていたが、試作車では右側の車長用ペリスコープのみ装備され、左側の砲手用ペリスコープは未装備とされて開口部は装甲板を溶接して塞がれた。

砲塔上面前部左側にはTW.ZF.1照準機を収めた小塔が設けられていたが、マウス戦車の生産型ではTRbl.F3照準機に変更する予定であった。

マウス戦車の主砲である55口径12.8cm戦車砲KwK44は、ヤークトティーガー重駆逐戦車に搭載された12.8cm対戦車砲PaK44と同系列のものであり、Pz.Gr.43徹甲弾を使用した場合砲口初速920m/秒、射距離1,000mで200mm、2,000mで178mmのRHA(均質圧延装甲板)を貫徹することができた。

この砲は射距離3,500m以上でソ連軍のIS-2重戦車の前面装甲を貫徹することが可能で、当時の全ての連合軍戦車を撃破できる性能を備えていた。

副砲の36.5口径7.5cm戦車砲KwK44は本車に搭載するために新たに開発されたもので、榴弾を用いて機関銃座や対戦車砲陣地を攻撃するのが主用途であったが、Gr.38HL/C成形炸薬弾を用いて装甲目標を攻撃することも可能であった。

Gr.38HL/C成形炸薬弾を使用した場合砲口初速450m/秒、装甲貫徹力は射距離に関わらず100mm、有効射程距離は1,500mとなっていた。

ただし初速が遅いため、射距離1,500mにおける命中精度は18%程度といわれており実用性は高くなかった。

砲塔内後部は主砲弾薬の搭載スペースとなっており、弾丸と薬莢をそれぞれ12発ずつ収めるラックが設けられていた。

砲塔内前部右側には副砲の弾薬ラックが設けられており、25発の7.5cm砲弾が収められていた。

砲塔の旋回は電気モーターによる動力旋回式であったが、砲手席に備えられた補助旋回ハンドルを用いて人力で旋回させることも可能であった。

電気モーターによる旋回時には、15秒で砲塔を360度旋回させることができた。

<マウス戦車 試作第1号車>

全長: 12.659m

車体長: 9.034m

全幅: 3.67m

全高: 3.63m

全備重量: 187.998t

乗員: 6名

エンジン: ダイムラー・ベンツMB509 4ストロークV型12気筒液冷ガソリン

最大出力: 1,080hp/2,300rpm

最大速度: 22km/h

航続距離: 186km

武装: 55口径12.8cm戦車砲KwK44×1 (68発)

36.5口径7.5cm戦車砲KwK44×1 (200発)

7.92mm機関銃MG34×1 (1,000発)

装甲厚: 50~240mm

<マウス戦車 試作第2号車>

全長: 12.659m

車体長: 9.034m

全幅: 3.67m

全高: 3.63m

全備重量: 187.998t

乗員: 6名

エンジン: ダイムラー・ベンツMB517 4ストロークV型12気筒液冷ターボチャージド・ディーゼル

最大出力: 1,200hp

最大速度: 22km/h

航続距離: 186km

武装: 55口径12.8cm戦車砲KwK44×1 (68発)

36.5口径7.5cm戦車砲KwK44×1 (200発)

7.92mm機関銃MG34×1 (1,000発)

装甲厚: 50~240mm

WoT公式「戦車辞典」より

1942年6月から1944年7月にかけて開発され、試作車輌が2輌製造されましたが、砲塔および主砲が取り付けられたのは、そのうち1輌だけでした。

コメント

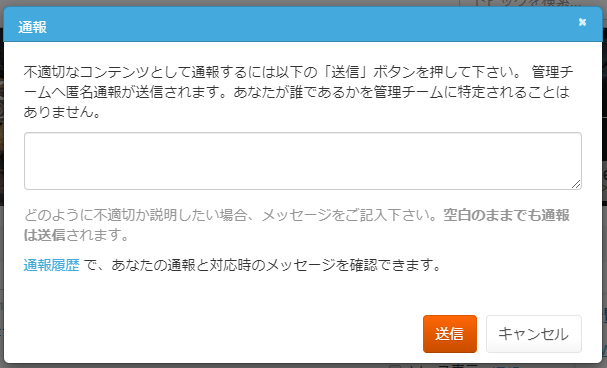

このコメント欄の書き込みはWiki内ではなく、zawazawaに行われます。

書き込みに際し、コメントルールを遵守してください。

コメントルールに違反したコメントを発見した際は反応せず、通報してください。非表示設定にしても通報は行われません。

Mバ報告などは戦果報告板へ。コンテナ(ガチャ)結果などはドロップ報告板へ。

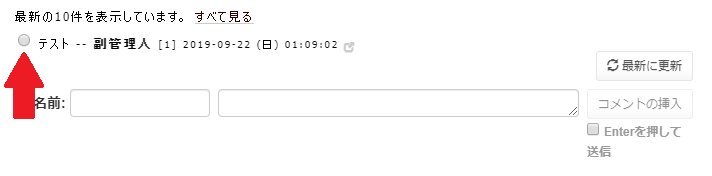

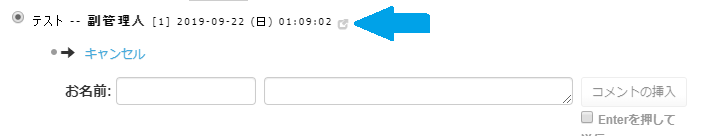

【既存のコメントに関連したコメントをするとき】

既存のコメント文頭にある〇をクリック(選択)してから書き込んでください。

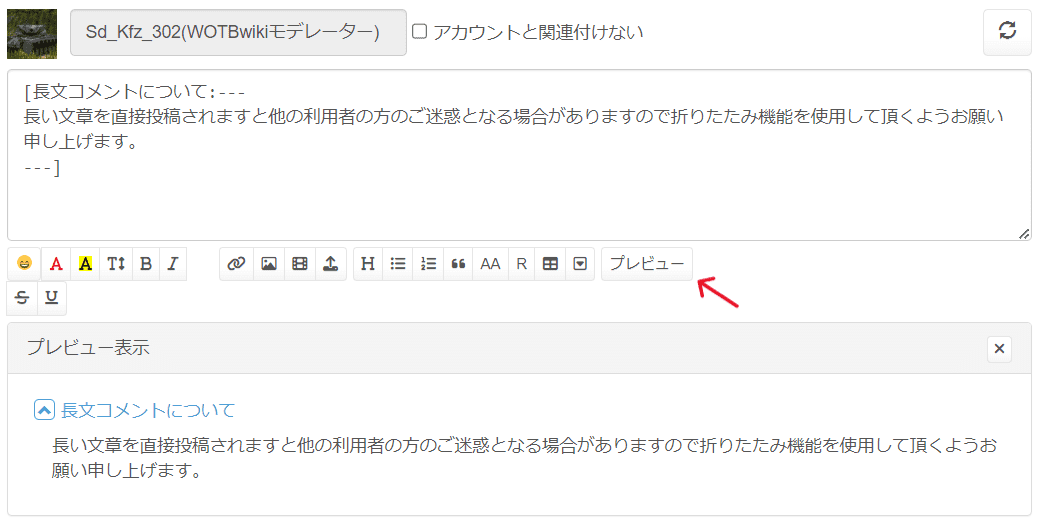

【長文コメントを書き込むとき】

折りたたみ機能を使用してください。詳しくは下記「折りたたみ機能について」を参照してください。

【創作ネタなどを書き込みたくなったとき】

創作図書館 投稿する際の注意とお願い【必読】を熟読した上で各小ページ(創作図書館/X号館)のいずれかに書き込んでください。

【コメント内容を修正・削除したいとき】

詳しくは下記「ツリー化を間違えた場合」を参照してください。なおzawazawaでは他人のコメントを編集することはできません。

使用可能な書式はこちら。

- 下、すべて見るからzawazawaにアクセスしてください。

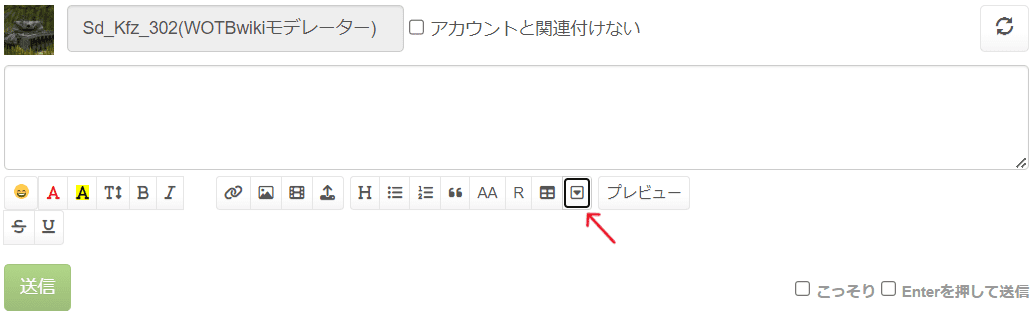

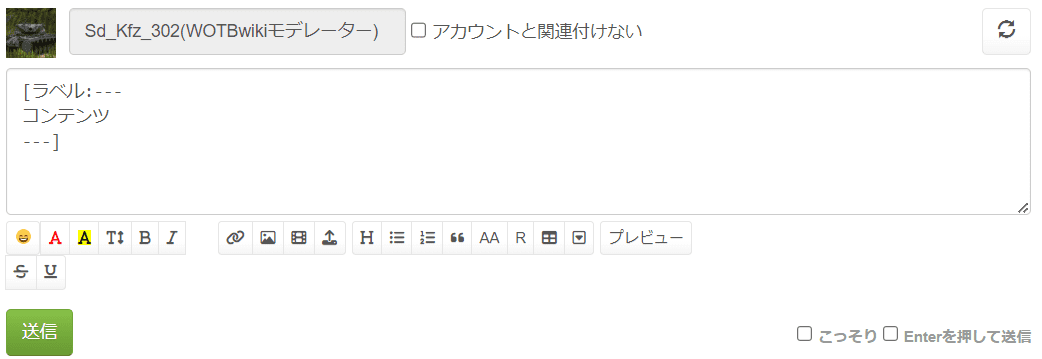

- 下記画像で示されているボタンをクリック。

するとこのように表示される

- 下記画像のように、ラベルと記載されている部分をタイトルに、コンテンツと記載されている部分を本文に置き換える。

- 画像で示されているプレビューボタンを押して問題がなければ送信。

ツリー化、枝化とは?

- コメント1 -- 2018-09-28 (土) 6:00:00

- コメント1に関連したコメント2 -- 2018-09-28 (土) 7:00:00

- コメント1に関連したコメント3 -- 2018-09-28 (土) 8:00:00

- コメント3に関連したコメント4 -- 2018-09-28 (土) 9:00:00

上のように、関連するコメントを子要素にすることを「ツリー化」「枝化」などと言います。

この「ツリー化」を行わないと、どのコメントに対する意見なのか分かりにくくなることがあり、混乱を招くため、必ず関連するコメントをするときは「ツリー化」を行ってください。

- ツリー化を行うには既存のコメント文頭にある、〇をクリック(タップ)し、●にしてからコメントを投稿してください。

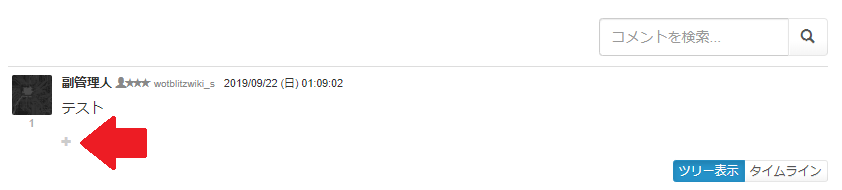

- zawazawaから投稿する場合は、既存コメント下部の+をクリックし、「>>〇(数字)」と表示された状態にしてからコメントを投稿してください。

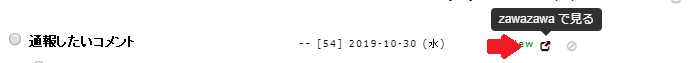

ツリー化を間違えた場合

投稿後にツリー化を行うことはできません。

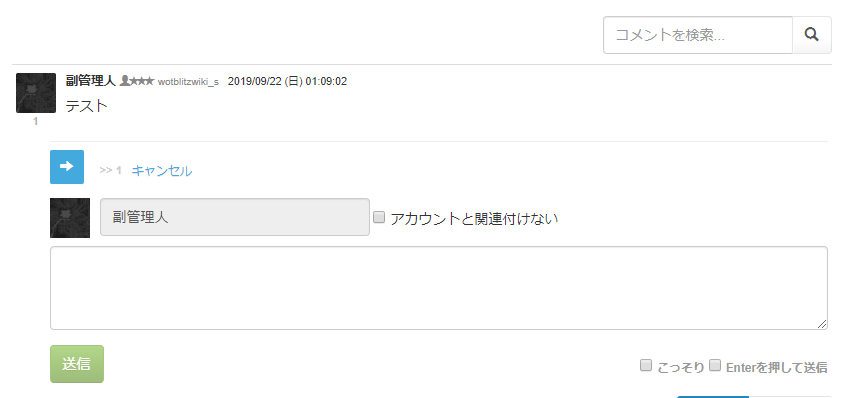

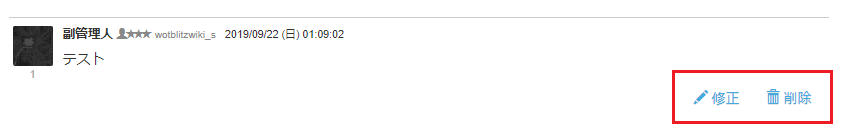

後からツリー化を行う場合は、まず投稿したコメントの末端部分、投稿日時横の「zawazawaで見る」アイコンをクリック(タップ)します。

リンク先で投稿したコメントの詳細表示がされるので、「削除」をクリック(タップ)して、投稿したコメントを削除してから、再度投稿しなおしてください。

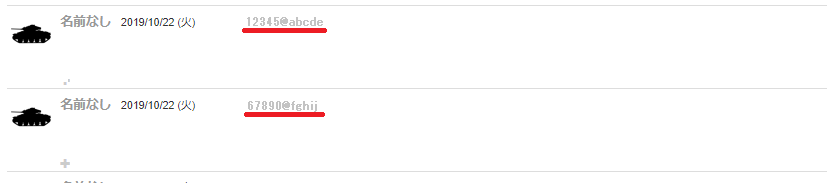

ログインするメリットとなりすまし防止

zawazawaによるコメント欄は、もちろんログインせず、誰でも書き込むことが可能ですが、ログインすることにより以下のようなメリットがあります。

- 「なりすまし」が行われない

「なりすまし防止」欄で解説していますが、エイリアスがログインすることにより固定されるため、他人からなりすましをされる可能性が極めて低くなります。 - コメントごとに「通報」を行うことが可能

ログインすることでコメントごとに通報をすることが可能になります。

詳しくは「コメントを通報するには」へ。 - ログインしても匿名性を保てる

通常、ログインするとハンドルネームが表示されてしまいますが、「アカウントと関連付けない」を選択してから投稿すると、ログインしてないコメントと同様に表示されます。

Diffanaと異なり、メールアドレス、Twitterから登録可能で、本Wikiの運営会社(wikiwiki.jp)が運営しているので、比較的信頼度の高いサービスとなっています。

また、zawazawaによるコメント欄では、どのコメントとどのコメントが同一人物なのか、ある程度特定することが可能です。

- 同一かどうか確認するには、まず各コメント欄上部にある「すべて表示」をクリック(タップ)します。

- 各コメントの投稿日時の後ろに、英数字が記載されていますが、これは「エイリアス」といい、ブラウザ、回線等を総合的に判断して乱数によって自動的に設定されます。

このエイリアスを確認することにより、投稿されたコメントがどのコメントと同一人物なのかを判断することができます。

また基本的にブラウザ、回線を変更してもこのエイリアスは変更されないため、なりすまし防止にも役立ちます。

コメントを通報するには

ページと関係ないコメント、他人の誹謗中傷、晒しコメントなど、不適切なコメントはコメントごとに通報することができます。

- 通報を行うには、まず通報したいコメントの末端に表示される、「zawazawaで見る」をクリック(タップ)します。

- 当該のコメントがzawazawaで表示されるので、「通報...」をクリック(タップ)します。

なお通報する際はzawazawaアカウントでのログインが必要ですが、通報自体は匿名で行われます。

- 通報の理由を記入し(任意)、送信をします。

また通報用フォームや運営掲示板から通報をすることも可能です。

過去のコメントはアーカイブから参照してください(表示されている場合のみ)。