Tier 8 日本 中戦車 / 日本語表記:61式戦車第1次試作車第1案

↑ STA-1 + 90 mm Rifled Gun

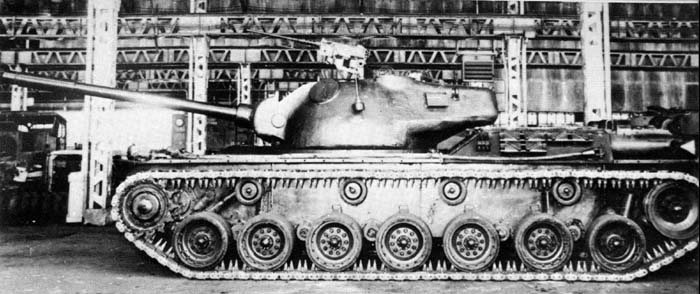

初期状態。STA-2やType 61と比べて低車高だが、エンジンの部分が盛り上がっているのが見て取れる。

↑ STA-3 + 90 mm Gun Type 61

最終状態。STA-3の主砲・砲塔とSTA-1の車体を組み合わせた異色の構成。

特に機関銃や防盾辺りの形状の変化が目につく。ちなみにHD化により最終砲塔の防盾の照準器穴と同軸機銃穴が塞がってしまっている他、防盾左右下部の部分をよく見るとポリゴンの影響か角度によってテクスチャが透けてしまう部分が見受けられる。

スペック(v2.0.0)

車体

| 耐久値 | 1,520⇒1,600 |

|---|---|

| 車体装甲厚(mm) | 45/35/25 |

| 最高速度(前/後)(km/h) | 45/20 |

| 重量(初期/最終)(t) | 33.73/34.08 |

| 実用出力重量比(hp/t) | 19.07 |

| 本体価格(Cr) | 2,550,000 |

| 修理費(Cr) | 約16,000 |

| 超信地旋回 | 可 |

| ロール | 狙撃型中戦車 |

武装

| 名称 | 発射速度(rpm) | 弾種 | 平均貫通力(mm) | 平均攻撃力 | AP弾DPM | 精度(m) | 照準時間(s) | 弾速(m/s) | 総弾数 | 弾薬費(Cr) | 重量(kg) | 俯仰角 |

| 90 mm Rifled Gun | 7.89⇒8.33 | AP HEAT HE | 212 275 45 | 240 240 320 | 1,894⇒2,000 | 0.38 | 2.3 | 957 853 853 | 50 | 380 4,400 240 | 1,150 | -10°/+13° |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 90 mm Gun Type 61 | 9.23 | AP HEAT HE | 219 285 45 | 240 240 320 | 2,215 | 0.37 | 2.2 | 1,080 914 914 | 50 | 380 4,400 240 | 1,150 |

砲塔

| 名称 | 装甲厚(mm) | 旋回速度(°/s) | 視界範囲(m) | 重量(kg) |

| STA-1 | 70/60/35 | 42 | 380 | 7,850 |

|---|---|---|---|---|

| STA-3 | 70/60/35 | 42 | 390 | 7,850 |

エンジン

| 名称 | 馬力(hp) | 引火確率(%) | 重量(kg) |

| Mitsubishi DL10T | 580 | 15 | 2,200 |

|---|---|---|---|

| Mitsubishi 12HM20WT | 650 | 12 | 2,400 |

履帯

| 名称 | 旋回速度(°/s) | 重量(kg) |

| STA-1 | 50 | 11,300 |

|---|---|---|

| STA-3 | 53 | 11,300 |

無線機

| 名称 | 通信範囲(m) | 重量(kg) |

| JAN/GRC-4Z | 750 | 150 |

|---|

乗員

| 1 | Commander(Radio Operator) | 2 | Gunner | 3 | Driver | 4 | Loader |

|---|

拡張パーツ

| Class2 | Class2 | Class1 | Class1 | Class1 | Class1 | ||||||

| ○ | ○ | Class1 | Class2 | Medium | |||||||

隠蔽性

| 非発砲 | 発砲時 | |

|---|---|---|

| 静止時 | 15.85%⇒15.47% | 3.77%⇒3.68% |

| 移動時 | 11.91%⇒11.63% | 2.84%⇒2.77% |

派生車両

| 派生元 | Type 5 Chi-Ri(MT/111,000) |

|---|---|

| 派生先 | Type 61(MT/169,000) |

開発ツリー

| 90 mm Rifled Gun (初期/95,500) | ||||||

| STA-1 (初期/18,000) | ━ | STA-3 (17,000/32,000) | ━ | 90 mm Gun Type 61 (41,000/160,000) | ━ | Type 61 (169,000/3,600,000) |

| JAN/GRC-4Z (初期/55,500) | ||||||

| Mitsubishi DL10T (初期/33,000) | ━ | Mitsubishi 12HM20WT (16,000/48,500) | ||||

| STA-1 (初期/17,000) | ━ | STA-3 (15,500/31,000) | ||||

車両に関する変更履歴

| v0.8.10 | 実装 |

| v0.9.19 | HDモデル化 |

| v1.5.1 | 90 mm Rifled Gunの改良砲塔時の装填時間を7.7秒から7.2秒に変更 90 mm Gun Type 61の装填時間を7.5秒から6.5秒に変更 90 mm Gun Type 61の精度を0.36mから0.38mに変更 90 mm Gun Type 61の照準時間を2.3秒から2.2秒に変更 90 mm Gun Type 61のAP弾の弾速を914m/sから1,080m/sに変更 90 mm Gun Type 61のAP弾の貫通力を218.7mmから219mmに変更 初期履帯の移動・車体旋回時の照準拡散を11%縮小 改良履帯の移動・車体旋回時の照準拡散を12%縮小 Mitsubishi 12HM20WTエンジンの出力を570hpから650hpに変更 |

| v2.0.0 | サスペンション STA-1 旋回速度 40 → 50 〃 硬地盤での機動性 +9 % 〃 通常地盤での機動性 +8 % 〃 軟地盤での機動性 +8 % サスペンション STA-3 旋回速度 44 → 53 エンジン Mitsubishi DL10T 出力 500 → 580 砲塔 STA-1 車輌HP 1350 → 1520 砲塔 STA-3 車輌HP 1450 → 1600 主砲 90 mm Gun M3A1, 砲塔 STA-1 (モジュール削除) 主砲 90 mm Rifled Gun, 砲塔 STA-1 装填時間 8.2 → 7.6 〃 砲塔旋回に伴う散布界の拡大 -21 % 〃 射撃に伴う散布界の拡大 +8 % 〃 砲弾1(AP)の弾速 853 → 957 主砲 90 mm Gun M3A1, 砲塔 STA-3 (モジュール削除) 主砲 90 mm Rifled Gun, 砲塔 STA-3 射撃に伴う散布界の拡大 8 % 〃 砲弾1(AP)の弾速 853 → 957 主砲 90 mm Gun Type 61, 砲塔 STA-3 100 mでの散布界 0.38 → 0.37 〃 砲弾2(HEAT)の貫通力 275 → 285 |

解説(v2.0)

- 概要

v0.8.10で追加されたTier8の日本中戦車。

STA-2と同じく、1950年代後期に三菱重工が開発したType 61の試作車輛である。

前身までの帝国陸軍戦車の時代は終わり、本車より日本中戦車ツリーは陸上自衛隊の戦車となる。

その影響から装備が一新され、前身から引き継げるものがないので開発には苦労する。 - 火力

威力や精度はどの砲も同等だが、開発を進める度に貫通力や照準時間、DPMが強化されていく。

また、改良砲塔に換装すると砲塔旋回時の照準拡散が小さくなり*1、より狙いやすくなる。

課金弾が今までの強化APからHEAT(初期砲のみAPCR)へと変わり、貫通力が大きく向上している。

俯角はいずれの主砲でも-10°と優秀であり、積極的にハルダウンしていこう。

一方で仰角は+13°とかなり狭く、崖上への攻撃や斜面から遠くを攻撃する際に角度が足りなくなることがある。次車も同じ仰俯角なので、仰角の狭さには慣れておこう。また、車体後部上面のエンジンの出っ張りが原因で、後方を向くにつれて俯角に制限がかかり始め*2、完全に後方を向くと俯角がまったく取れなくなってしまう*3。頻繁に出会うシチュエーションでは無いが、機動力に勝る相手との格闘戦や撤退戦の際には注意が必要である。- 90 mm Rifled Gun

日本中戦車の90mmの始まりとなる初期砲。

APの貫通力は212mm、金弾が貫通力275mmのHEATと、初期砲でありながらTier相応以上の性能を持つ。距離減衰が無くなる反面、履帯等の空間装甲に弱いので、より注意深く狙う必要がある。

照準時間や精度は単発にしては悪い。拡散は平均的。DPMは十分あるので、中距離の迎撃戦で本領発揮しやすい。

最終砲を搭載するには砲塔を先に研究する必要があるので、フリーEXPを使わない場合は長くお世話になるだろう。フリーEXPが潤沢にあるならば無視してしまっても良い。 - 90 mm Gun Type 61

61式戦車の史実砲。

AP貫通力はTier8MTとしては219mmと平均的。金弾のHEATは初期砲から10mm増えて285mmと、極端な例外を除けばTier8中戦車トップクラスの貫通力である。

また、v1.5.1から通常弾の弾速が向上し、偏差射撃もやりやすくなっている。またDPMも向上し、同格MT(ツリー戦車最終砲とプレミアム戦車)では上位…と言えば聞こえはいいが、v2.0にてほぼ同等の水準近くまでDPMが上げられたライバルも多い。初期砲から精度や照準時間は多少改善されたものの、単発に対して十分とは言い切れない。課金弾の貫通で重装甲車両にダメージを与えるなどをして差別化していこう。

- 90 mm Rifled Gun

- 装甲

これまでの日本中戦車と同様に紙装甲。軽戦車の榴弾にすら貫通されてしまう程度であり、大口径砲榴弾の直撃を受けようものなら致命傷は免れない。

これまで以上に被弾はそのままダメージになると考え、地形の起伏や茂みなどを丁寧に利用し、敵の砲撃から隠れられる場所を常に意識して少しでも被弾が少なく済むように立ち回ろう。- 砲塔

前面でも70mmとペラペラだが、これまでの日本車とは違ってまともな形状をした防盾がついている。

STA-1の防盾は初期砲塔・改良砲塔ともに最厚部124mmで、裏に砲塔装甲のある外枠部分に限っては傾斜も加わると合計200mm程度の装甲厚となり、同格の通常弾を正面から防いでくれる可能性がある。

とはいえ、面積的には開口部や防盾外の方が広く、あくまで「運が良ければ」程度の信頼性なのであまり期待しないでおこう。

装甲配置はM26 PershingやM36 Jackson等のアメリカ車両と類似している(避弾経始に優れた防盾を持ち、防盾外縁が極端に厚く他の部分が薄め)。これらの装甲厚を全体的に薄くした感じと言えば掴みやすい。 - 車体

Tier8になってようやく傾斜装甲が採用されたが、装甲そのものが薄すぎるので格下相手でも全く頼りにならない。正面でさえわずか45mm、側面は35mmしかなく、角度による跳弾も期待しがたい。

また、縦横に張り出したエンジンルームや剥き出しのターレットリングなどの形状的な問題も抱えており、モジュールの破損が起きやすい。

特に、Tier8中戦車共通の弱点とも言える燃料タンクの脆さはSTA-1も例外では無く、口径127mm以上の砲弾1発で出火する危険*4がある。撃ちあう時は常に消火器キーを押せる準備をするか、自動消火装置を搭載しておこう。

- 砲塔

- 機動性

エンジン出力の向上と大幅な軽量化により出力重量比は前身のChi-Riから大きく向上し、加速力は必要充分な水準となる。

砲塔・履帯の旋回速度も良好であり、咄嗟の転換もしやすくなっている。

一方で最高速度は45km/hと、Tier8中戦車としては極端に防御や攻撃に特化した車両を除けば最底辺である。

敵に車体を晒した状態で長時間行動するのは避けるべきであり、車体が前後に長いのも相まって、平地での回避性能はあまり期待できない。 - その他

比較的優秀な隠蔽率を誇る。かつては同格中戦車内では上位だったものの、隠蔽率の優れた車両が増えた現在はやや埋没気味。

このTier帯になると相手の視界距離も長くなるため、隠蔽に優れるSTA-1はカモフラージュ(Camouflage)の有無で移動時被発見距離が50m近く違ってくる。 - 総論

全車両の中でも屈指の癖の強さを誇った前身のChi-Riから一転、本車は高い貫通力を持つ砲、優秀な俯角と隠蔽率、十分な加速力を持ち合わせる。が、肝心の最高速度が一切向上しておらず、また装甲面も砲塔がマシになった程度であり、期待はできない。また、かつて同格内で優れていたDPMも追いつかれてしまっている。ここから導かれるのは中遠距離での対重装甲車両への支援射撃である。照準面に不安はあるが、手数でカバーできるだけの発射速度を持ち合わせる。

現行のTier8自体が高単発化・高DPM化が進み、低めの単発のまま足や装甲が不足気味な本車両はやや苦しい立場に置かれているが、搭乗員スキルや拡張パーツで補強することで、活躍は十分に狙える。

史実

STA-1 見て分かる通り車体は長く、エンジン部分が盛り上がっている

1956年に作られた試作戦車。本車の誕生にはいくつかの経緯がある。

1953年9月の1幕装備運用研究委員会で全備重量35t、90mm戦車砲搭載の戦車を希望する話し合いが持たれている事から、1953年という比較的早い段階から国産戦車の開発・保有が希望されていたと考えられている。しかし、陸幕内には60式自走106mm無反動砲(当時はSSという名称で開発中)をアメリカからの供与戦車と並ぶ主力車種にしようとする考えがあったため、国産戦車の開発・保有の具体的な検討は1955年までずれ込むことになる。

さらに、その国産戦車の開発も当初はスムーズには行かず、陸幕は当初、予想外のアメリカの対外援助によって得た開発資金で重量15~20t、75mm砲搭載の戦車を取り敢えず開発しようとしていたという(ただし富士学校からの強い反対によって計画は中止された)。また、富士学校からの意見で90mm戦車砲を搭載し、尚且つ重量を25t以下に抑えるという無茶な要望(同時期の主要国のMBTは30t超が当たり前で、25t以下の戦車は空挺戦車ぐらいのものだった)もあったが、技術サイドとの協議の結果、自重30t前後に落ち着いた。

開発が開始されると、鉄道輸送を考慮して幅3m以内で戦闘室は当時のアメリカ製戦車と同じ広さにし、さらに全高もなるべく低くせねばいけいないという贅沢な要望のため様々な工夫を凝らす必要があった。そのため試作戦車は2種類開発された。一両は本車STA-1で画像で見られる通り全高を低く抑えるために砲塔が載る車体前部の上面板を後方のエンジン室より低くし、さらに砲塔がエンジン室天井につかえないように車体を長くした戦車であった。もう一両はSTA-2という名前であり、制式採用された61式戦車と似たような形をしていた(但し61式戦車の特徴の一つであったキューポラの有無や測遠機の場所の差異などの違いが各所にある)

試験の結果、車体が長いSTA-1は方向転換の時の抵抗が大きいため運動性が悪い、低姿勢のため戦闘室の高さが低くなるので搭乗員の動作が鈍くなる等の欠点が指摘され、STA-1型の車体は不採用となり、以後はSTA-2型の車体を雛形として開発を進める事になる。STA-3型は車長用キューポラにステレオ式測遠機が装備され(それまで照準器に写る目標の大きさを見て憶測で決めていた。)、目標までの距離を機械的に測定できるようになり、初弾からの命中率が向上した。また、砲塔後部に11発分の回転コンベア式の主砲弾装填補助装置があり、これは砲尾の直前まで砲弾が自動的に送り出され、装填手は砲弾を弾薬ケースから取り出す手間を省き、砲尾に押し込むだけで済む装置であった。この装填装置はSTA-4型では採用されなかった。

本車から日本中戦車ツリーは仮想敵が連合国(主にアメリカとイギリス)と戦う日本軍の戦車から、最低限の国防のための冷戦期にソ連軍が攻めてきた際に戦う戦車や、朝鮮戦争で北朝鮮軍が日本にまで攻めてきた際に戦う陸上自衛隊の戦車となっている。

まさに日本の戦後歴史を語るツリーで、戦後転換期の境目となるのが本車である。

参考文献

陸上自衛隊のMBT MBT OF JGSDF アルゴノート社 平成19年5月25日発行

戦後日本の戦車開発史 光人社 平成17年11月15日発行

情報提供

愚痴や日記など生産性のない話題は外部総合掲示板をご利用ください。

マスター(M)バッジ報告は専用スレができましたのでそちらへお願いします

使用感や装備など、アーカイブ、スペック、解説に表記されています。

↓アーカイブに重複内容が無いか確認し、考えてから書き込みをしましょう。

アーカイブ1

- STA-1が苦行とか言ってるプレイヤーの共通点が「紙装甲で被弾するとすぐパーツや乗員が死ぬ」「中途半端な速度」「低い砲威力と砲精度」なんだよね。これって砲精度以外はプレイヤーの腕とか立ち回りで充分カバーできる。コイツは高い隠蔽と地形適応力、それなりの砲貫通力・DPMや視界などを最大限に生かせば強戦車になり得る。茂みを挟んで300mほど距離をとって射撃すればまず見つからないしスポットだってできる。被弾しないように心掛けて神出鬼没の忍者になれば使える。 長文失礼 -- 2016-07-03 (日) 18:29:08

- 強戦車になるために「紙装甲で被弾するとすぐパーツや乗員が死ぬ」「中途半端な速度」「低い砲威力と砲精度」を多大な努力を支払ってカバーする必要があるのではそれは苦行でいいのでは… -- 2016-07-03 (日) 19:46:15

- 隠れてコソコソ狙撃するスタイルが好きな人には楽しい車両なんだけどね...まぁ人それぞれって、それ一番言われてる -- 木主 2016-07-03 (日) 19:51:30

- それはTDの仕事 -- 2016-07-04 (月) 07:46:49

- 微妙隠蔽の車両に挟まれてるから、隠蔽使った運用とか慣れてない人が多いのもあるかもしれん。 俺なんかカモ捨てて修理取ってたし。 -- 2016-07-04 (月) 08:14:28

- いまさらそれ言って何したいの?ほめてもらいたいの? -- 2016-07-03 (日) 21:30:18

- 同じ特性だけどChi-riha -- 2016-07-05 (火) 21:06:51

- 失礼、同じ特性じゃないですね。 -- 2016-07-05 (火) 21:10:44

- 車両自体は悪くないと思ってるけど、如何せんコイツは「バランス型」←ここが問題なんだよね...言い換えると器用貧乏なんだよ。だから苦行だと思うゾ(マップとかの相性とか相手とかね) -- 2016-07-06 (水) 13:17:33

- 少なくとも苦行ではないと思ってる 割となんでもこなせるって中戦車本来の姿だと思うんだが 慎重なプレイとMAPの状況判断が出来ないと真価を発揮できない車両ではある -- 2016-07-06 (水) 14:31:56

- 寧ろ運用上の制約凄く多いと思うんだが。 何でもこなせるってのはつまり、偵察したり、機動戦したり、前線押し上げたり、狙撃支援したり・・・あぁ、うん。改めて書いたら確かに全部ギリギリ出来なくはないけど・・・出来なくはない止まり。 -- 2016-07-06 (水) 16:11:33

- 隠蔽の高いMTって時点でなんでもできるんだよな、高レベルで。使いこなすのが難しいのは否定はしないが、苦行って事は無いわ。 -- 2016-07-06 (水) 18:23:32

- ↑2 中戦車はそんなもんだろ こいつは自走砲がうざいけど、それ以外はバランスが取れてて使いやすいし俺は好きだぞ というかこいつが使いこなせないやつはSTB-1も使いこなせないと思うぞ -- 2016-07-06 (水) 19:22:17

- いやだからさ、「隠蔽使えばそんなに弱くない」ってだけで、寧ろそれ以外できないじゃん。 LTのように走り偵もできなけりゃ、快速MTのような動きも無理だし、HTのように装甲で押すなんて論外で、TDほどの砲性能も無い。 隠蔽だって所詮“MTとしては”高い程度。 何もかもそこそこできるしそこそこにしかできない。 これで「何でも“高レベルで”できる」ってんなら間違っても車両性能のおかげじゃない。アンタの腕で無理矢理カバーしてるか、「何でも」の定義が俺と根本から違ってる。 -- 2016-07-06 (水) 22:39:48

- ↑2そもそも、STBは頭の形状が優秀だから(俯角・時間帯火力ともに)STAとは根本的に扱い方が違うね。第一コイツは隠蔽が微妙な位置にいる関係上それに合った戦闘をしなければならいからネ、そんな感じでSTAで使ってたポジをSTBでやると味方に負担が大きくてダメだね -- 2016-07-06 (水) 22:54:00

- 追伸:STBを乗りこなしたいならobj.140、T-62Aあたりで練習した方が乗りこなせるよ -- 2016-07-06 (水) 22:55:46

- 別に隠蔽にこだわる必要なんか無いけどね。撃たれ弱いから詰めるタイミングとか撃ち合い方とか間違えないように努力すればいいだけの話。大体中戦車ってのは「なんでもそこそこに出来る車両」っていう立ち位置であって上手い人が使えばそれぞれの分野の動きを高レベルで出来るってだけだろ。専門分野の他種車両と比べる意味が分からんぞ。足がもっさりしてるのは事実だが、MAP見て流れを予測しながら動くようにすればそこまで気にならんレベル。 -- 2016-07-07 (木) 06:52:04

- ソ連MTじゃ俯角違いすぎて練習にならんだろ。だいたい他の10で練習するくらいならそのままSTBで練習すればいい -- 2016-07-07 (木) 10:05:17

- 強戦車になるために「紙装甲で被弾するとすぐパーツや乗員が死ぬ」「中途半端な速度」「低い砲威力と砲精度」を多大な努力を支払ってカバーする必要があるのではそれは苦行でいいのでは… -- 2016-07-03 (日) 19:46:15

- これ苦行とか、T20もだけど柔らか中戦車まったくのれませんて言ってるようなもんだよ、貫通高いのがかなり良いけどねコイツ -- 2016-07-13 (水) 00:16:46

- どちらかと言うと、鈍足中戦車、又は日本中戦車乗れません。てとこだな。これ「MT」というより「STA-1」という車種な気がするけど -- 2016-07-13 (水) 06:52:35

- 日本車向いてないのかと思ったけど61式乗ったら全然違うね。 動きも軽快、弾速も早く火力も優秀。 背も高くて撃ちやすいし、長いケツがはみ出るなんて事もなくて気に入った。 所詮STAはSTAでしかないわ。 -- 2017-11-02 (木) 17:53:16

- 砲性能に特化して装甲失くしたパーシングな感じやろ。金弾の弾速ga -- 2016-07-13 (水) 02:54:31

- が変わらないくらいが欠点だと思う。あと背面の俯角 -- 2016-07-13 (水) 02:55:35

- 一応中間砲だけ積んであとは初期状態なんですけど毎回1000~1500dmgぐらいしか稼げないんですが開発は何を優先するのか、立ち回り等は普通のMTとして立ち回ればいいのか隠蔽としか居合わせてLT寄りの運用をすればいいのかアドバイスいただけませんか? -- 2016-07-23 (土) 00:43:09

- しか居→視界です申し訳ありません -- 2016-07-23 (土) 00:44:39

- 開発はまず俯角無いと話にならんので砲塔最優先で。エンジンは最後でいい。 中間砲は何か弾速気になるし、HEATがソ連MTとかに弾かれる弾かれる・・・ 平均与ダメ1000なら、完全に乗りこなせてるとは言えなくても1優等は取れてるんじゃないか? 足が無いせいでMTとしてもきついし、LT運用なんざ不可能。 しいて言えばTDに近いけど狙撃ばっかしててもただの劣化TDだし状況見て引き気味に地形を利用して被弾を避けつつ極稀に前に出たりする感じでちまちま嫌がらせする感じというかぶっちゃけこれ立ち回り一言で言い表せないぐらいすんごく使いづらいよ! -- 2016-07-23 (土) 08:47:07

- ありがとうございます! -- 2016-07-23 (土) 11:23:12

- あれ、画像戻しちゃったの? -- 2016-07-23 (土) 08:01:35

- 新しいの普通に良かったと思うが… -- 2016-07-23 (土) 08:05:35

- 良くないです。前面も側面も写るように斜め前から撮影することになっています。アングルに問題がある上、非常に暗く全体の形状の把握すら困難です。トップページにある注意書きも読めないような人間に編集する権利はありません。ゲームのWikiなんか更新してないで夏休みの宿題を優先してください。 -- 2016-07-23 (土) 13:54:28

- その言い方はさすがに無い。注意書き読まないのにイラつく気持ちはわかるが、仮にもより良い画像にわざわざ更新しようとしてくれた人に対して、注意書きに沿ってないからとそんな言い方するようじゃ誰も更新しなくなるぞ。 -- 2016-07-23 (土) 17:44:48

- 戻した人が上げればいいのではないのだろうか?そこまで言うのであれば、もっといいのが上げられる自信があるんでしょう。車両プレビューで見られるようになったし、すぐに上げてくださいね -- 2016-07-23 (土) 20:48:40

- 戻した人が上げればいいのではないのだろうか?そこまで言うのであれば、もっといいのが上げられる自信があるんでしょう。車両プレビューで見られるようになったし、すぐに上げてくださいね -- 2016-07-23 (土) 20:48:48

- ↑×4 注意書きの前に最低限のマナーと良識は必要ですよ。 -- 2016-07-23 (土) 22:13:40

- 画像が全体的に暗かったので明るい写真に変えてみました。どうでしょうか?あと、ルールうんぬんは正論なんだけど、夏休み~のくだりは余計。煽るな。板が荒れる。君こそ「誹謗中傷めいた暴言、ページに関係ないコメントはおやめください。」っていうトップページの記載が読めてないじゃないか。 -- -- 2016-07-24 (日) 00:30:08

- 新しいの普通に良かったと思うが… -- 2016-07-23 (土) 08:05:35

- 隠ぺい高い割には結構な確率で見つかるのな -- 2017-10-06 (金) 20:44:38

- まあ、使い方によるだろ -- 2017-11-02 (木) 21:30:31

- パッチノートにはないのに通常弾貫通が218→219になってるぞ?と思ってtanks.gg見たら元の貫通は218.7で設定されてたようです。 -- 2019-06-12 (水) 15:18:23

- って元から解説に書いてましたね。失礼しました。 -- 2019-06-12 (水) 21:51:49

- 確かに取り回しは良くなって、飛び出し撃ちもしやすくなったけど、完全に”もっと前に出ろ”調整がなんとも言えない・・・。相変わらず玄人向け車両って感じ。 -- 2019-06-12 (水) 23:03:55

- 俺は使いにくくなったと感じる。移動時の拡散は減ってる、登攀もマシになったけど、絞ってからのすっぽ抜けが多発してて本当に0.38か?って思うことがしばしば。 -- 2019-06-14 (金) 11:41:26

- 相当すっぽ抜ける -- 2019-06-15 (土) 15:29:24

- 俺は使いにくくなったと感じる。移動時の拡散は減ってる、登攀もマシになったけど、絞ってからのすっぽ抜けが多発してて本当に0.38か?って思うことがしばしば。 -- 2019-06-14 (金) 11:41:26

- 今まで使った中で一番使いにくい、ロシア製のゲームだから日本車は不遇 -- 2019-07-31 (水) 23:20:59

- 下手なだけ そもそも不遇だのなんだのって結局プレイヤースキルで変わってくるし、自分の戦績でも出さない限り戦車がどうのって何の意味もない -- 2019-08-01 (木) 03:22:47

- 現状のSTAで不遇といいますか・・・。まぁ車両の向き不向きはあるから君には向いてないんだろうね。だけど不遇かと言われたらそんなこともない。自分が扱えないからと言って不遇戦車というというのは間違い -- 2019-08-01 (木) 03:52:58

- そもそも「ロシア製のゲーム」ではない。まぁ日本はもともと陸軍国でもないし強豪国と思われてないのは事実だが。ただ使いにくいってのは分かる。明確なストロングポイントが無いもん。STA-2の方がスピードがあって使いやすい。 -- 2019-08-01 (木) 14:30:27

- ベラルーシ・・・ご存知・・・ないのですか?ソ連から離れましたが、内情は・・・ -- 2019-08-06 (火) 01:16:33

- 「使いにくい」って、ただ単純に使い方間違ってるだけなんじゃないの。もしくは搭乗員が育ってないとか拡張パーツの選択ミスとか?使っててそんなこと感じたことないし、「不遇戦車」だなんて感じたこともない。「使いにくい」っていうのであれば、どの部分が原因で使いにくいか言わないと愚痴にしか見えない。そんな愚痴ならどっかの掲示版でやってください。 -- 2019-08-01 (木) 15:15:23

- まぁ、足が特別早い訳でもなければ装甲も無い。 仰角不足や後ろ向くと俯角取れないのも時々気になる。 自分で戦況を引っ張るような力が無くて辛い気持ちは分かる。 けどこれでも大分マシになったから…… -- 2019-08-01 (木) 17:11:09

- 基本的に俯角が武器の戦車は頭硬い方が使いやすいわな。パーシングやセンチュリオンみたいに。もうひとつ何か強みがあれば運用の方向性が見えてくるが、他は特に無いからたしかに使いにくいよ。STA2持ってるならSTA1はM獲ったら売って資金にすればいい。 -- 2019-08-01 (木) 21:36:34

- 金弾がHEATってのも使いにくい要因。ペネ250でいいのでAPCRにしてくれた方がよほど使いやすい。まぁティアTOPなら体力差もあって普通に強いけどね。 -- 2019-08-01 (木) 21:58:15

- とはいえMTの方のUDESやSタンクなんかを相手にする場合はHEATの方が良いし一長一短 まぁ側面撃って履帯吸収とか結構多いのは事実だし扱い辛いのも分からんでもない -- 2019-08-01 (木) 23:01:33

- 単発高い組にDPM追いつかれてるし、大して固くもないのに足は重装甲MT~快速HT並みに遅い。そもそも日本中戦車全てに言えるけど、STB以外固くないのに最高速度45は遅すぎる。PershingとかT-44とかCenturionが目覚ましい強化を受けてきたのに、2.0で周りに置いて行かれた悲しい車両。高貫通HEATは強いけど精度悪いし、扱いに慣れて416使ったほうが良い。 -- 2026-01-09 (金) 15:55:04