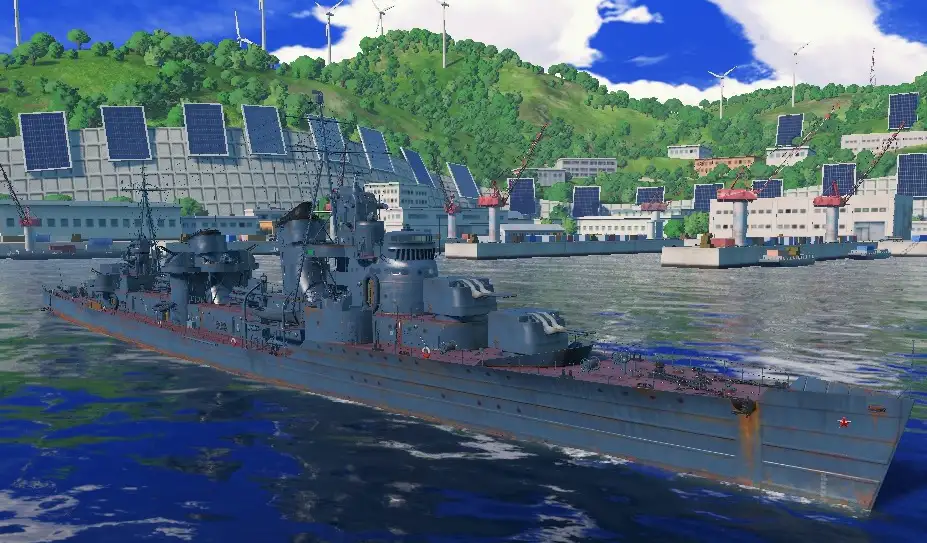

ハバロフスク(装甲嚮導駆逐艦)

性能諸元

・基本性能

| Tier | 10 | 種別 | ツリー艦艇(v0.11.0以前) →特別艦艇(石炭)(v0.11.1以降) |

|---|---|---|---|

| 艦種 | 駆逐艦 | 派生元 | Tashkent(v0.11.0以前) |

| 国家 | ソ連 | 派生先 | - |

| 生存性 | 継戦能力 | 22,500 | |

| 装甲 | 全体 | 12-50mm | |

| 艦首甲板 | 19-50mm | ||

| 甲板 | 19-50mm | ||

| 艦尾甲板 | 19-50mm | ||

| 砲郭 | 12-50mm | ||

| 底部 | 20mm | ||

| 対水雷防御 | ダメージ低減 | 0% | |

| 機動性 | 機関出力 | 130,000馬力[hp] | |

| 最大速力 | 43.0ノット[kt] | ||

| 旋回半径 | 760m | ||

| 転舵所要時間 | 11.1秒 | ||

| 隠蔽性 | 通常 | 火災 | 煙幕 | 最良 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 海面発見距離 | 9.7km | 11.7km | 4.1km | 7.9km | |

| 航空発見距離 | 4.0km | 7.0km | - | 3.2km |

| 射撃管制装置 | モジュール | 主砲射程 | 最大散布界 |

|---|---|---|---|

| GFCS X mod.1 | 11.24km | 水平 99m 垂直 60m |

| 主砲 | 口径 | 基数×門数 | 最大ダメージ(火災) | 装填 | 180度旋回 | 弾種 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 130mm/55 | 4基×2門 | HE弾 1,900(8%) AP弾 2,600 | 5.0秒 | 9.0秒 | HE-46 SAP-46 |

| 魚雷 | 口径 | 基数×門数(片舷) | 最大ダメージ | 装填 | 射程 | 雷速 | 発見 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 533mm ET-46 | 2基×5門(10門) | 19,500 | 127秒 | 6.0km | 53kt | 0.6km |

| 爆雷 | 最大ダメージ | グループ数 | 投下数 | 装填時間 |

|---|---|---|---|---|

| 2,400 | 2 | 10 | 40秒 |

| 対空砲 | 距離 | 口径 | 基数×門数 | 継続的秒間ダメージ (爆発ダメージ*1) | 命中精度 | 有効ゾーン 0.1km - |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 短 | 12.7mm DShK | 4基×1門 | 35 | 95% | 1.5km | |

| 中 | 37mm V-11 37mm 46-K | 2基×2門 4基×4門 | 137 | 100% | 3.5km | |

| 長 | 130.0mm/55 on a B-2-U | 4基×2門 | 70 (1,610×4) | 100% | 6.0km |

・アップグレード

| スロット1 | スロット2 | スロット3 | スロット4 | スロット5 | スロット6 |

| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 1 | 主砲兵装改良1 | 主砲および魚雷発射管の機能停止発生率 -20% 主砲および魚雷発射管の抗堪性 +50% 主砲および魚雷発射管の修理時間 -20% | |

| 副兵装改良1 | 副砲の抗堪性 +100% 対空砲座の抗堪性 +100% | ||

| 弾薬庫改良1 | 自艦の弾薬庫誘爆率 -70% | ||

| 応急工作班改良1 | 応急工作班の有効時間 +40% | ||

| 2 | ダメージコントロールシステム改良1 | 浸水発生率 -3% 火災発生率 -5% | |

| 機関室防御 | 主機損傷確率 -20% 主機修理時間 -20% 操舵装置損傷確率 -20% 操舵装置修理時間 -20% | ||

| エンジンブースト改良1 | エンジンブーストの有効時間 +30% | ||

| 3 | 主砲改良2 | 主砲装填時間 主砲旋回速度 +15% | |

| 対空砲改良1 | 優先対空セクターの準備時間 -20% | ||

| 射撃システム改良1 | 主砲弾の最大散布界 -7% 魚雷発射管旋回速度 +20% 副砲最大射程 +5% 副砲弾の最大散布界 -5% | ||

| 魚雷発射管改良1 | 魚雷発射管の旋回速度 +20% 魚雷発射管に甚大な損傷を受ける可能性 -40% 艦載魚雷の雷速(他の補正を考慮しない値) +5% | ||

| 発煙装置改良1 | スモークの展張時間 +30% スモークの持続時間 -5% | ||

| 4 | ダメージコントロールシステム改良2 | 浸水復旧時間 -15% 消火時間 -15% | |

| 推力改良1 | 最大出力への到達時間 -50% 艦が移動を開始する際のエンジン出力を向上 | ||

| 操舵装置改良1 | 転舵所要時間 -20% | ||

| 爆雷改良1 | 爆雷数 +2 | ||

| 5 | 魚雷発見システム | 魚雷の強制捕捉範囲を 1.8km という固定値に向上 | |

| 隠蔽システム改良1 | 発見距離 -10% 空母中隊の発見距離 -10% 自艦を攻撃中の敵が射撃した砲弾の最大散布界 +5% | ||

| 操舵装置改良2 | 転舵所要時間 -40% 操舵装置修理時間 -80% | ||

| 艦艇消耗品改良1 | 艦艇の消耗品の動作時間 +10% | ||

| マスター射撃指揮装置 | 主砲の装填時間 -6% 主砲の射程 +10% 消耗品の動作時間 -20% | ||

| 6 | 主砲改良3 | 主砲装填時間 -12% 主砲旋回速度 -13% | |

| 魚雷発射管改良3 | 魚雷発射管装填時間 -15% 魚雷発射管の機能停止発生率 +50% | ||

| 副兵装改良2 | 副砲の装填時間 -20% 対空兵装による継続ダメージ +15% 対空兵装の砲弾の爆発半径内に対するダメージ +15% 消耗品「対空防御砲火」を使用中の対空兵装斉射による爆発数 +2 |

・消耗品

| スロット | 消耗品 | 使用 回数 | 準備 時間 | 有効 時間 | 効果 |

|---|---|---|---|---|---|

| R |  | ∞ | 40 | 5 (7)/(4) | 火災・浸水・損傷したモジュールの修復 |

| T |  | 3 | 160 | 20 (26) | 自艦艇を中心に半径 0.45 [km] の煙幕を展開する 煙幕の持続時間:97 (92) [秒] |

| 3 | 80 | 20 | 自艦のHPを回復する 回復量:最大HPの 1 [%/秒] | ||

| Y |  | 3 | 120 | 120 (156) | 艦艇の最大速度を向上させる 最大速度の上昇率:8 [%] |

注:括弧内は各レアアップグレード搭載時の値

ゲーム内説明

嚮導駆逐艦として設計されたこのハバロフスクは、速力においては世界中のあらゆる駆逐艦を凌駕しており、そしてその装甲と砲力は軽巡洋艦に匹敵するものでした。主砲に両用砲を採用すると共に対空機関砲も備えており、優れた対空防御力を備えていました。

解説

v0.11.1にてDelnyと置き換えられる形でツリーから削除、石炭で交換可能な特別艦艇となった。

2022年前半に置き換えで特別艦艇になる予定。モスクワと同じパターン詳しくは開発ブログ0.10.9リリース

ソ連Tier10軽巡洋艦駆逐艦。もはや駆逐艦の枠を超えてしまった何か。

- 抗堪性

- HP

継戦能力が22,500と高いが、昨今の大型駆逐艦の大量追加でHPの優位性はそこまで無くなっている。昔のような体力に頼った戦い方は禁物。 - 装甲

「装甲嚮導駆逐艦」と呼ぶに相応しく側面主要部50mmと中央部甲板25mmという分厚い装甲を張っている。この装甲厚であれば駆逐艦の主砲はもとより、巡洋艦のHE弾や戦艦の副砲を防ぐ事が出来る。300mm以上の口径、独巡の特製HE弾には注意が必要。また、HE弾の命中はノーダメージであっても爆風によるモジュール破壊判定はあるので砲弾を喰らい過ぎないよう注意が必要。

- HP

- 主砲

- DPMと射程

5秒という高いDPM(投射量)を持つ。(この記述は実装当時の所感であり現在では遅い分類の装填時間である。)弾道は低軌道高速弾で偏差射撃がやりやすい優秀な砲弾を使用するものの、主砲最大射程は11.2kmと短いのが欠点。UGの「射撃管制装置改良2」が搭載出来ないため、艦長スキルの主砲・対空兵装専門家で13.5kmに伸ばせるのがやっとである(射程を延長出来るUGについては後述)。本艦の性能上、長距離戦が主体となるので上記スキルで射程延長は是非とも付けておきたいところ。 - 砲塔旋回

180度旋回の所要時間は9.0秒と十分な性能であり、駆逐艦との機動戦や砲撃を掻い潜りながらの砲戦に向いている。 - AP弾

高威力が特徴のAP弾は横を向いた相手には戦艦含めて充分に刺さる。直撃させれば一斉射あたり5,000以上を叩き出せるので、機会があれば狙ってみよう。流石にバイタルパート貫通が可能になるまで巡洋艦に接近(Worcesterで魚雷射程未満)するのは危険。グロザ砲と比べ初速と装填で劣るが、最大HEダメージと13km以遠でのAP弾の貫徹力に優れる。またハバロと入れ替わったDelnyと見た目ハバロな超駆逐Zorkiyはハバロ砲ではなくグロザ砲であり、ハバロ独自の装備となっている。 - 専用アップグレード

専用UGのマスター射撃指揮装置を搭載する事で更に延長させる事が出来るが、戦艦クラスの旋回性能と軽巡並みの隠蔽が改善できなくなり、消耗品の動作時間が短縮される(=修理班で回復できるHP総量が減る)など、非常に大きなデメリットを許容する必要がある。

- DPMと射程

- 魚雷

初期の頃と異なりバランス調整の結果、現在は搭載出来る魚雷は射程6kmのET-46のみになった。

この魚雷は威力・被発見性においては特筆すべき性能を持つものの、問題は低い雷速と射程が6kmしかないと言うことである。隠蔽雷撃は不可能であり、魚雷を活かした戦術というのは全くできない。島伝いで移動中の際のもしもの時の保険程度の使い道しかない。

- 機動性

43.0Ktという高い速力を持ち、戦域を縦横無尽に駆け巡ることができる。相手のスキを突いたエリア制圧、敵駆逐艦追撃や撤退には大きなアドバンテージを有している。しかし、昨今では50Ktで移動出来る駆逐艦が多数追加された事でそのアドバンテージも若干揺らいできているので注意が必要。また、転舵性能と旋回半径、転舵応答時間が非常に悪い。長距離射撃での運用が主体となる本艦にとって敵弾を回避するための操舵が非常に大変である。早めの転舵を心掛けながら持前の高速を生かしてストップ&ゴーを繰り返すのが正解か。

- 隠蔽

大型化した船体のためか被発見距離9.7kmという凄まじさであり、このままでは隠蔽に特化した一部巡洋艦にも負ける値である。

駆逐隠蔽ワーストはAlberico da Barbianoが9.83kmと130m更新され脱したが、まずもって序盤の偵察やcapには向いていない。しかもスロットFは隠蔽と舵が同時に選択できないため、隠蔽と機動性を同時に解決ということができない。用法にもよるが、隠蔽はUGとスキルのどちらか片方を妥協して他の能力にリソースを割り振っても良い。

両方非採用では一部の巡洋艦に発見距離で劣るリスクが生じる。そんな事を言っていたら片方採用でも上回るNumancia、北上が実装されてしまった。

片や高DPSバースト射撃が5秒で着弾、片や大量の魚雷スープ、と転舵応答時間の悪さに刺さる厄介な武装持ちである。しかしこちらのAP弾も相手に刺さるので天敵同士の関係である。

- 総評

駆逐艦のフリをした巡洋艦と言える。

駆逐艦の仕事と言える偵察や占領が後手に回るが、「姿を見せた立ち回りで敵を翻弄する」という本艦でしか出来ない戦い方が持ち前…だったが、その持ち前は仏駆の登場で危うくなっている。長距離射撃と回避盾による運用は本艦よりも機動性で優れている仏駆の方が適している、また、隠蔽性の良さで占領も可能であり、多少の雷撃戦も可能であるため仏駆より本艦を扱うメリットがほとんど無いのである。更に言えば火力面でも優位性が低くなっており、本艦よりDPMが高い駆逐艦がゴロゴロいる。

もはや本艦に対して過去のような運用方法は求められておらず、貴重な駆逐艦枠を巡洋艦並の性能で偵察と占領がやりづらい本艦で埋めてしまうのは味方にとってはデメリットでしかないという厳しい現状にある。それでも尚、残っている本艦のメリットは非常に分厚い装甲くらいのもの。この装甲をどうやって活かすかが今求められている。

この項は筆者(解説とは別人)の偏見、要出典、独自研究などが多分に含まれています。あくまで参考程度にご覧ください。

本艦のUGは、スロット2の「機関室改良」or「エンジンブースト改良」、スロット5の「隠蔽システム改良1」or「操舵装置改良2」or「マスター射撃指揮装置(特殊UG)」など、ある程度の自由度がある。また消耗品も煙幕と修理班を選択で載せることができるが、この項ではUGはスロット5に「操舵装置改良2」、消耗品は修理班を積むことを前提として記述する。その他のUGや消耗品を積むビルドについてはまだ見ぬ同志に考察を譲りたいと思う。

赤色が火力向上スキル、青色が生存性向上スキル(おおまかなもの)

- 必須級スキル

Lv1 予防整備

Lv2 最後の抵抗

Lv3 抗堪専門家

Lv4 主砲・対空兵装専門家- 予防整備

ソ連駆逐艦の例に漏れずすべてのモジュールがすごい勢いで壊れていくため取得したほうが無難であろう。まあ取ったところで普通に壊れるのだが。 - 最後の抵抗

いつものやつである。正直他の駆逐艦であれば主機や舵が壊れたらすぐ応急工作班使うため無しもありだとは思うのだが、常に砲撃を受ける本艦ではそうも言ってられない。大人しく乗せよう。 - 抗堪専門家

実は修理班を使った際の回復量は船体HPからの割合であるため、抗堪専門家を取得することで微増する。そのため管理を取ることで増加する総HPは3763であるのに対し、抗堪専門家を取ることで増加するHPは5315となり、HPについて考えればこちらを優先すべきである。 - 主砲・対空兵装専門家

素の射程がTier4フランス駆逐艦にすら負けている本艦ではこのスキルは最重要と言っていい。特殊UGを載せてこのスキルを切る狂人ビルドも無しではないかもしれない。同志の検証を求む。

- 予防整備

- 優先度の高いスキル

Lv1

Lv2 危機察知

Lv3 アドレナリン・ラッシュ、管理

Lv4 隠蔽処理専門家- 危機察知

戦艦や巡洋艦でよく使われるスキルであるが、もちろん本艦においても有用である。ロック数を把握することでこちらの戦い方を変化させられるのが強み。巡洋艦でこのスキル無しで戦える人であれば不要かもしれない。敵弾接近警報で妥協するという手もある。 - アドレナリン・ラッシュ

強力な火力向上スキルである。残りHP75%で主砲・対空兵装技術者のバフ量を超え、残りHP50%で恐れ知らずの喧嘩屋のバフ量を超える。火力を上げようと思うのならば真っ先に取るべきスキルであろう。 - 管理

本艦には有限の消耗品が2つしかないが、特に修理班の回数を一回増やせるのは大きい。前述の抗堪専門家と効果が乗算するため、併用すると更に効果的である。エンジンブーストも砲戦時頼りになる消耗品であり、回数が増えるのはありがたい。 - 隠蔽処理専門家

議論の分かれるスキルである。ほぼ全ての船においてとりあえず乗せるだけで強力なスキルであるが、本艦においてはそこまで重要ではない。しかしながら解説にもあるとおり、隠蔽UGと本スキルどちらも載せないと隠蔽距離は9.8kmとなり、良隠蔽な巡洋艦に先制発見されるリスクが常に付きまとうこととなる。昨今隠蔽9km台の巡洋艦は増加傾向にあるため、隠蔽UGか本スキルどちらかを取る構成が無難なのかもしれない。

- 危機察知

- 検討に値するスキル

Lv1 歯車のグリスアップ、敵弾接近警報

Lv2 爆発物専門家、特重弾薬

Lv3 主砲・対空兵装技術者、榴弾用慣性信管

Lv4 無線方向探知、恐れ知らずの喧嘩屋- 歯車のグリスアップ

主砲が早く回るとうれしい - 敵弾接近警報

危機察知を取るポイントが足りない場合に一考の価値あり。ただし四方八方から撃たれてしまう状況ではあまり意味がない。 - 爆発物専門家

元々の火災発生率はそこまで高くないため1%の固定上昇は美味しい。しかし2ptはやや重いか。 - 特重弾薬

フランス駆逐艦やドイツ駆逐艦第二ツリーの実装ですっかりお株を奪われてしまった本艦のAPであるが、以前強力な武器であることに変わりはない。本スキルはそんなAP弾のダメージを上げることができる。が、爆発物専門家とどちらのほうがダメージを出しやすいかは微妙なところである。確率上昇である前者と比べてこちらのほうが効果は体感しやすい。 - 主砲・対空兵装技術者

正直ポイントに大して効果が見合ってないスキルである。あと1ptあれば恐れ知らずの喧嘩屋が取れるためあまり採用率は高くないだろう。アドレナリン・ラッシュなどのスキルとは効果が乗算するため併用すると強力かもしれない。 - 榴弾用慣性信管

HE弾で27mmまで貫通できるようになる。が、30mmは貫通できない。火災発生率半減のデメリットを考えると3ポイントはやや重い。 - 無線方向探知

フランス駆逐艦のお家芸である、その速力をもって敵駆逐を無理やり発見し屠る戦術は本艦でも可能である。また舵の重い本艦においては魚雷警戒の意味合いもあるだろう。しかし哀しいかな、スキルポイントに余裕はないのである。 - 恐れ知らずの喧嘩屋

効果は強力であるが、コストパフォーマンス的にはアドレナリン・ラッシュに負けるか。取るならばアドレナリン・ラッシュと併用しよう。主砲改良3、アドレナリン・ラッシュ、恐れ知らずの喧嘩屋を全て載せた火力マシマシ構成は試してみる価値はある。

- 歯車のグリスアップ

にゃーん

Lv1 予防整備、歯車のグリスアップ

Lv2 最後の抵抗、危機察知、爆発物専門家

Lv3 抗堪専門家、アドレナリン・ラッシュ、管理

Lv4 主砲・対空兵装専門家

生存性を重視しつつ火力も求めた欲張りセット。代償として隠蔽9.8kmとなった。歯車のグリスアップと爆発物専門家は重要ではない為良いものの、隠蔽処理専門家を取るためには更にもう一つスキルを諦めねばならず、この構成に落ち着いた。もっとエレガントなビルドを思いついた人がいれば是非解説を書いていただきたい。うちもやったんだからさ

史実

本艦はソビエトが革命直後から冷戦が勃発する頃まで延々練り続けた「装甲嚮導駆逐艦」という構想を具現化させたものである。

基本的にはゲーム内解説に「設計年:1936」と記述されている通り、1936年度に設計された24号計画艦が元ネタとなっている。

しかし、実際の24号計画艦決定稿に比べると速度が大変「おとなしい」数値に下方修正されており、その補填……というわけでもないのかもしれないが、主砲が後年(1939~1940年)の設計案である47号計画艦に搭載予定だったB-2-U両用砲になっている。

これまでのソ連駆逐艦と違ってゲーム内解説で「ハバロフスク = 24号計画艦」と明言されていないのは、恐らくこういった「ハバロフスクは厳密に言うと24号計画艦とはちょっと違う」という事情が原因……なのかもしれない。

- 思想的源流(帝政期)

1917年、ロシア帝国海軍は大戦前にドイツへ発注した(そして、大戦が勃発して入手できなくなった)「ムラヴィヨフ=アムールスキー」と「アドミラル・ネヴェリスコイ」をタイプシップとする高速・小型の巡洋艦を新規に設計しようとしていた。しかし、「戦訓に基づいて考えれば同種の艦艇の必要性はない」という反対意見によってこの方針が却下され、それと併せて『装甲巡洋艦「リューリク」をタイプシップとしつつ、300-350発の機雷と投下軌条を装備した艦艇を建造する』という代替案が提案された。さらに、建造時間および費用の面でより有利な代替案として『バルト海戦域向けの強力な砲火力と十分な機雷搭載量を併せ持った駆逐艦を建造する』という案も同時に提出された。

このうち後者の案を支持する側に立つP.A.マトローソフ大佐の主導で設計された、一つの大型駆逐艦設計案が存在する。

その設計案は

「敵の駆逐艦を撃破しつつ味方駆逐艦を先導し、主力艦隊のために索敵を行い、敵性海域において攻撃的機雷敷設活動を行う、砲火力と雷撃能力に優れた多目的小型高速戦闘艦兼高速敷設艦」

というコンセプトの大型駆逐艦であった。

基本的にはガブリール級駆逐艦をより大型化・重武装化させたものであり、2100tの船体に130mm砲8門と76.2mm対空砲2門に450mm3連装魚雷発射管を3基装備するものであった。(艦尾側主砲を1基降ろして魚雷発射管を1基増設するオプション有)

ここまでであれば、同時期の他国も同じような状況であった。

イギリスはとうに何隻もの嚮導駆逐艦を建造していたし、「お隣さん」であるドイツやオーストリア=ハンガリーも2000tを超える船体に15cm砲を積んだ大型駆逐艦をそれぞれ設計しつつあった。

大戦が終わり1920年代に入ると、フランスやイタリアも2000tを超える大型・重武装の駆逐艦を整備し始めた。

駆逐艦の大型化・重武装化はWW1終盤から戦後にかけて、世界のトレンドであった。

もちろん、ロシア海軍のアカい後輩たちも白い先輩たち同様、この流れに乗ろうとしていた。

しかし、彼らの匙加減は世界に比べていささか独特であった……

- 「装甲嚮導駆逐艦」のはじまり(1920年代)

赤軍の海軍再建に向けた動きは意外に早い。

白軍が全ロシアから放逐されてから半年も経たない1921年2~3月には党と国家の方針が定まり、海軍再建に向けた具体的な作業の始業ベルが鳴らされている。では駆逐艦に関する動きはどうかと言えば、1921年10月に定められた新型駆逐艦の性能要件が最初の一歩である。

ここでは「130mm砲を6門、魚雷発射管を1~2基搭載すること」であるとか、「速度向上を目的とするノヴィーク級の改良はもはや限界である。しかしながら、海外の高速巡洋艦部隊への対抗を考えると5ノットの優速は前提条件であり、したがって最高速度が40ノット未満であってはならない」などといったことが要求された。

このおぼろげな(しかし、その後実際に建造された一連のソ連嚮導駆逐艦たちの土台となった)要求に基く具体的な設計案が作成されたのは、それからおよそ2年後の1923年11月である。

「type1922」とだけ命名された設計案は4000t近くに達する大型艦であり、130mm砲を連装3基/単装2基の計8門(ただし全て露天)も搭載し、4~5門の「アエロプーシュカ」(帝政時代の1914年から延々使っていた「レンダー砲」こと76.2mm対空砲に替わる『何か新しいもの』を積む予定だったので、このような口径すら指定されないフワッとした表記になっている)も搭載する重武装艦であった。

さらに2年後の1925年、当時の海軍士官学校校長であったミハイル・アレクサンドロヴィチ・ペトロフ(1885~1938)から

「甲板を装甲によって保護し、152mm砲を搭載し、強力な機雷・水雷戦用装備を備え、最高速度が40ノットに達する『駆逐艦』を設計すべきである」

というかなり前衛的な提案が提出された。

当時のソ連海軍において理論家としての地位を確固たるものにしていた彼の構想する『駆逐艦』は、攻撃に赴く味方駆逐艦(当時の主力である「ノヴィーク」級が想定された)の支援だけでなく、長距離偵察のような小型巡洋艦の行う任務も担当できる汎用艦としての特性も持っていた。

これは1917年にマトローソフ大佐が打ち出したコンセプトに近いものがあり、実質的な後継案と見ることもできるものであった。

(マトローソフとペトロフは1917年当時共にバルト艦隊に配属されており、何らかの間接的ないし直接的な交流があった可能性もある……かもしれないし、ないかもしれない)

しかし、まだまだ内戦の傷が深い革命直後のソ連にこうした大型艦艇を新規建造する体力は全くなく、できることと言えばせいぜい革命前に建造された艦艇の修理と、帝政海軍が作業途上で放置していった艦艇の建造作業を引き継ぐことぐらいであった。(が、それすらも思うに任せないのが実情だった。)

そしてこの後、具体的な作業に入れないまま40ノット級の大型駆逐艦構想を「現実的」な規模へと落とし込む作業が延々繰り返され、最終的にこれが「1型嚮導駆逐艦(レニングラード級)」として結実することになる。

ここまでの諸案は「レニングラード級へと至る過程で出てきた数々のアイディアの一つ」として書庫の片隅で埃を被っているような、そんなもの……に、なるハズであった。

……ハズであったのだが、どうもペトロフの提唱した「装甲で保護された強力な駆逐艦」という構想は同僚や後輩たちの琴線にクリティカルヒットしていたらしく、これだけは書庫の隅へと追いやられることがなかったのである。

- 幕間:胡乱な話(1934)

1934年2月、一部(の、珍兵器クラスタ)には存在の知られる「クルチェフスキー技師謹製305mm無反動砲」を6門も搭載して最高速度42ノットを発揮する嚮導駆逐艦が、クルチェフスキー技師本人も出席する会議でトハチェフスキー(『あの』トハチェフスキー本人である)から提案されたそうである。(会議には海軍から参謀も参加していたが、「ネズミのように静かに座っていた」とのこと)

同年中に4000tで500mm無反動砲4門を搭載する艦艇の設計案も提出された……らしい。(ただ、この「500mm無反動砲」は「軽巡洋艦用」であるという話もあるため、この設計案は嚮導駆逐艦の流れと無関係かもしれない)

どちらも大変「面白い」話ではあるのだが、どうにもクルチェフスキーの無反動砲(と、クルチェフスキー本人の末路)に関する話はまだ完全に解明されていない部分があるようなので、「胡乱な話」として記すに止めておくこととする。

- 24号計画艦(1935~1936)

閑話休題。

1930年代前半、ソ連は26型軽巡洋艦(キーロフ級)の建造にあたって、OTOやアンサルドといったイタリア企業との提携に成功していた。

これを契機に得られたイタリア艦艇の設計材料や研究データは、今まで沈滞しきっていたソ連造船業界に大きな活力を与えるものであった。

この状況を好機到来と見た偉い人が指示を下したのか、はたまた虎視眈々と機が熟するを待っていた造船官のグループが同時に行動を起こしたのか、それはよく分からない。

ともあれ1935年、海軍造船中央研究所と中央設計局から立て続けに「装甲で保護された強力な嚮導駆逐艦」の予備設計案が提出された。

海軍造船中央研究所案 中央設計局案(5種類の案を提出した) 基準排水量 3750t 2850~3850t 全長 データなし 133~146m 全幅 データなし 12.3~13.6m 喫水 データなし 3.9~4.3m 機関出力 186000hp 140000hp(100000hp説もある) 最高速度 50ノット 41.5~45.5ノット 航続距離 2100浬 2500浬 甲板装甲 40mm 20mm/25mm/35mm/40mm 船体装甲 50mm 20mm/45mm/50mm/60mm 兵装 130mm連装砲 6基 130mm連装砲 4基 45mm単装半自動対空砲 6基 45mm単装半自動対空砲 10基 12.7mm単装機銃 4基 - 533mm三連装発射管 2基 533mm四連装発射管 2基

どちらの予備設計案も排水量の割には非常に、非常に強力な機関出力が特徴であった。

両グループが提出した諸設計案のうち、中央設計局の第三案(排水量3350~3500t/全長140n/全幅13m/喫水4.1m/船体装甲45mm/甲板装甲25mm)がさらなる設計案の叩き台として最適であると判断された。

そして1935年12月、中央設計局の設計する艦艇を大規模艦隊整備計画である「『大艦隊』計画」の一部へと組み込むことが承認され、翌1936年2月10日には「予備設計および装甲嚮導偵察艦の全体設計を作成すること」が正式に中央設計局へ命じられ、この計画案に「24号計画艦」という番号が割り当てられた。

- I:艦艇の用途

- 1.長距離偵察

a)駆逐艦や他の嚮導艦が撃破可能な、より弱い敵艦の捜索

b)敵巡洋艦からの逃避 - 2.単独行動と単艦襲撃

a)奇襲的な沿岸砲撃

b)嚮導艦、駆逐艦、掃海艇、その他艦艇の撃破 - 3.戦闘への参加

a)敵駆逐隊の雷撃阻止

b)味方が防御していない領域の戦術的偵察 - 4.巡航任務

a)通商破壊

b)独航船の撃破

c)防護が手薄な輸送船団の撃破

d)輸送船団への強襲 - 5.短期的な敵即背面への襲撃

- 1.長距離偵察

- II:艦艇の主な運用と戦術的要件

- 1.最大戦速……あらゆる駆逐艦へ迅速に追い付き、あらゆる巡洋艦から迅速に逃亡することが可能な速度。すなわち、少なくとも45ノットの最大戦速

- 2.兵装……あらゆる嚮導駆逐艦/駆逐艦および武装商船を撃破するのに十分な砲火力であること。すなわち、最低でも口径130mm、最低でも搭載数6~8門(これは沿岸砲撃にも必要十分な口径である)

- 3.巡航任務を考慮した余裕ある弾薬搭載量

- 4.敵駆逐艦の中距離(70~100鏈 *注:だいたい12.8-9km~18.2-5km)からの砲撃と、行動中の敵軽巡洋艦からの砲撃に耐えうる装甲を持つこと

- 5.機雷源を生成するための装備を保有すること

- 6.不期遭遇戦(夜間や霧中)において魚雷攻撃を行うための装備を保有すること

- 7.航空機や魚雷艇から自艦を防衛するための対空兵装を備えること

- 8.自艦を偽装するための科学兵器を所有すること(=煙幕展開装置の類を指すと思われる)

- 9.5000から6000浬に及ぶ大航続距離を持つこと

ここにペトロフの提唱した概念がとうとう「装甲嚮導駆逐艦」として具現化したのである。

24号計画艦の設計は速やかに進められ、2月18日に予備設計の決定稿が提出された。

基準排水量 3450~3600t 全長 140m 全幅 13m 喫水 4.1m 機関出力 140000hp(100000hp説もあり) 最高速度 47ノット 燃料搭載量 950t 航続距離(16ノットでの巡航時) 6000浬 兵装 130mm連装砲 4基 37mm四連装機関砲 2基 533mm五連装発射管 2基 機雷50個(積載量超過状態で) - 装甲

- 装甲は70~80鏈(だいたい12.8-9km~14.6-8km)の距離から発射される152mm砲弾に耐えうる厚さが設定された

- 船体:50mm

- 甲板:25mm

- 司令塔及び主砲塔:35~60mm

- 装甲は70~80鏈(だいたい12.8-9km~14.6-8km)の距離から発射される152mm砲弾に耐えうる厚さが設定された

- 機関

- 主機は45型駆逐艦(オピトヌイ)で試験中の新型高温高圧缶を搭載する予定であった

- 兵装

- 主砲は「130mm連装砲」が指定されたが、この当時利用可能な130mm連装砲は存在していなかった(1934年の末から「B-31」の名称でB-13ベースの連装砲塔を開発する作業が始まってはいたが、これは予備設計の段階で開発中止の憂き目に遭っていた。そして、後に「B-2-LM」となるB-13ベースの連装砲塔の開発計画が浮上するのはこれより数ヶ月先の話である)

しかし、これ以降24号計画艦の設計作業が進められることはなかった。

造船業界が「大艦隊」計画に必要とされる戦艦や重巡洋艦の設計作業に忙殺されるようになったのが原因であるらしい。こうして、24号計画艦は『いつの間にやら』雲散霧消してしまった。

しかし、「装甲嚮導駆逐艦」という構想だけはしぶとく、ひたすらしぶとく生き残り続けるのである…… - I:艦艇の用途

- 47号計画艦:前期(1939~1941)

1939年9月8日、セルゲイ・ペトロヴィッチ・スタヴィスキ中将を委員長とする、新型装甲嚮導駆逐艦(これには47号の計画番号が与えられた)の要求仕様策定を目的とする特別委員会が設立された。

24号計画艦が雲散霧消して以来、およそ3年半ぶりの装甲嚮導駆逐艦再始動である。翌年の1月17日、この「スタヴィスキ委員会」からWW2緒戦の海上における戦闘の分析結果に基づく報告書と、それに基づいた47号計画艦の要求仕様が提出された。

- 1.駆逐艦を攻撃開始から離脱まで嚮導する艦艇として、大型駆逐艦は不適な艦種である(装甲が施されておらず、良いマトになる)

- 2.なので、装甲化された艦艇が必要である(軽巡洋艦を恐れる必要がない程度には)

- 3.したがって、大型駆逐艦をさらに拡大し、甲板と舷側に装甲を施すべきであり云々……(中略)近距離において駆逐艦へ打撃を与え、軽巡洋艦を拘束するにあたって、10門の130mm砲は6門の152mm砲よりも有用である(これはモンテビデオの戦いの結果に基づく)

- 速度は嚮導される駆逐艦よりやや控えめでも問題はなく、その分装甲の強化に傾注すべきであり云々……(以下省略)

この時期のソ連海軍における装甲嚮導駆逐艦の主目的は、「大艦隊」において建造される駆逐艦たちの嚮導(すなわち、雷撃戦における突入および撤退の支援)であり、加えて索敵であったり、バルト海や黒海といった閉じられた戦場における他艦種との協働(戦艦のための対空/対潜支援、巡洋艦隊の一部としての行動、敷設艦との機雷原形成等)であった。

基準排水量 4500t以下 最大速力 36ノット 航続距離 8000浬 装甲 舷側 70mm(バイタルパート部のみ/45度傾斜) 甲板 25mm 艦首横断隔壁 70mm 兵装 130mm両用砲10門 37mm対空機関砲8門 533mm五連装発射管2基 偵察機(カタパルトは搭載せず)

しかし、今回の要求仕様に対する反応はあまり芳しいものではなかった

労農赤色海軍造船局からは「側面装甲を50mmまで削減し、魚雷発射管を五連装から三連装に換装して最大速力を40ノットまで増大させて欲しい」という要望が寄せられ、海軍参謀本部からは「最大速力を向上させることには需要が認められる。魚雷兵装を『忘れる』ことで達成してはどうか」という意見とともに、「主砲を6門の6インチ砲にすること」(これはは必然的に主砲が両用砲でなくなることを意味した)や「対空火器の口径を45mmまで増大させること」が要求された。とりわけ参謀本部は本気であり、要求仕様の提出に先立つ1940年1月11日には、海軍参謀本部のトップであるレフ・ミハイロヴィッチ・ハラーから労農赤色海軍造船局局長に宛てて装甲嚮導駆逐艦の仕様策定に関する書簡が送られるほどであった。

- a)武装:152mm連装砲塔3基で計6門。艦首に2基、艦尾に1基配置;45mm半自動砲を8門と12.7mm機銃12門

- b)最大速力:40ノットを下回ってはならない

- c)装甲は以下の三種を区画ごとに分けて考慮すべきである 1)弾片防御 2)想定される交戦距離での130mm砲弾に対する防御 3)80~100鏈(だいたい14.6-8km~18.2-5km)から放たれた152mm砲弾に対する防御(バイタルパート限定)

こうした関係各方面からの「ご意見・ご要望」を受け取った上で作成された、海軍造船局長であるアナトリー・アレクセーエヴィチ・ジューコフの署名が付いた要求仕様は下記の通りである

『主砲:8~10門の130mm砲 対空砲:37mm機関砲を8門 魚雷:三連装発射管3基 最大速力:38ノット 航続距離:8000浬 舷側装甲50mm、甲板装甲25mm 基準排水量4000t以下』

「ご要望」の大半は無視された。見事なまでの無視っぷりである。

参謀本部の意見がこうも見事に却下されたのは、海軍人民委員部第一副委員であるイワン・ステパノヴィチ・イサコフが原因である。

イサコフは1939年にソ連向け駆逐艦の建造交渉使節団を率いてアメリカへと渡っており、そこで米国の「destroyer(駆逐艦)」を見聞した経験から、「Эскадренный миноносец(直訳すると『艦隊水雷艇』だが、駆逐艦を指す)」にも迅速に両用砲を導入すべきであるとの立場を取るようになっていた。

しかも駆逐艦の主砲を130mm以上の口径に引き上げる必要性はないとも考えているのだから、参謀本部とハラーの意見が通るはずもなかったのである。

一方敗れたハラーであるが、こちらはモロトフ=リッベントロップ協定の締結による独ソの接近(と、米ソ関係の冷却化。イサコフが米国で行ってきた【駆逐艦建造交渉を含む】一連の各種交渉はこれで全てご破算になった)に伴って編成された「テヴォシアン委員会(イワン・フョードルヴィチ・テヴォシアン率いる技術視察団。グラーフ・ツェッペリンの視察、リュッツォウの購入などを行った)」の一員としてドイツ海軍を視察した経験を持っている。そして、当時のドイツの最新鋭駆逐艦は高温高圧缶と15cm砲を装備する大型駆逐艦であった。

つまり、今回のやり取りは『アメリカ帰り』と『ドイツ帰り』がそれぞれに「自分たちの目で見てきたものこそ次世代駆逐艦のあるべき姿である」と考えた結果起こったものであった。

(と、ロシア人たちは考えているようなのだが……個人的には『15cm砲閥』は単にペトロフの提唱した大本の概念に忠実であろうとしただけであるようにも思える。どうなんだろう?)

ともあれ、こうして大口径の非両用砲路線は考慮外となった。その上で47号計画艦の予備設計作業は開始されたのである。

とはいえ、労農赤色海軍造船局には設計作業に携われるような熟練した専門家が不足しているという問題(原因は言わずもがな。シベリアへ送りすぎた)があったため、実際の設計作業は中央設計局改め第17設計局に委託されることとなった。

第1案 第2案 基準排水量 5400t 5600t 全長 160.0m 全幅 15.0m 喫水 5.0m 機関出力 75000hp 100000hp 最高速度 33.4~34ノット 36~36.5ノット 航続距離 5500~6000浬 5000~6000浬 装甲 主装甲帯 70mm 甲板装甲 25mm 船首横断隔壁 100mm 主砲塔 25mm 兵装 130mm連装両用砲 5基 37mm対空機関砲 8門 12.7mm機銃 8門 533mm五連装発射管 2基 機雷 60発 爆雷 12個(大型) or 24個(小型)

第17設計局の設計班は主機のみが違う二つの設計案を提示し、要求仕様に沿ったものを設計すると排水量が明らかに「軽巡洋艦」のレベルに達するということを証明しようとした。

事実上の要求仕様に対するダメ出しであり、ここでプロジェクトは行き詰ってしまった。

行き詰まりの打開は各所で模索されていたようである。

1940年、労農赤色海軍造船局の海軍技師V・Ya・シュールを中心とする設計班より「両用砲搭載装甲嚮導艦」の設計案が提出された。

設計案の説明覚書におけるV・Ya・シュールの主張は下記の通りである。

「現在労農赤色海軍には非装甲の嚮導艦と8000t級軽巡洋艦の中間に位置する艦級が存在しない。一方、嚮導・通商破壊/通商護衛・対空/対潜任務・機雷源の作成などといった任務に従事する、小型かつ安価で、装甲化された、高速で航続距離が長く、強力な艦砲/対空砲を持った艦艇は緊急に必要とされている」

基準排水量 4000t 全長 150m 全幅 13.6m 機関出力 75000hp 最高速度 38ノット以上 装甲 主装甲帯 50mm 甲板装甲 25mm 船首横断隔壁 100mm 船尾横断隔壁 75mm 主砲塔 25mm 兵装 130mm連装両用砲B-2-U 4基 37mm連装機関砲66-K 4基 533mm五連装発射管(二階建て式) 2基

しかしながらこの設計案の「基準排水量4000t」はかなり楽観的な計算であり、燃料搭載量を非常に少ないものにして航続距離を大幅に犠牲にするか、船体構造を徹底的に軽量化して強度や凌波性を犠牲にしなければ達成不可能であろうと考えられた。

結局この設計案は「そもそも47号計画艦の要求仕様を満たしていない」という理由で(V・Ya・シュールが造船局の主流派に属していなかったことも一因と言われる)資料庫へと送られることとなった。

一方、47号計画艦の要求仕様により近いバージョンの設計案は1940年秋に第17設計局で作成された。

有力な設計者であるN・V・Brezgunによって作られた新設計案は、武装も機関も以前の第17設計局案と全く同じであった。

しかし、武装の大半を船首に集中配備することで装甲区画の面積を節約し、重量分布を変化させることで基準排水量4000t(満載5300t)を達成するという野心的な計画案であった。

武装配置を変更したことで戦闘時には艦首方向からの射撃を受けることが多くなるため、船首横断隔壁は120mmまで増厚される予定であったらしい。

もはやノリが戦艦を設計する際のソレになってきているように思われる。

他方、「反対側」からのアプローチが試みられていたと解釈できる事実も残されている。

この時期、第196造船所で組織されたNKVDの特別設計局においては「小型の長距離軽巡洋艦」というアイディアが模索されていた。

「大型の嚮導駆逐艦に装甲を施して安価な万能艦艇を作る」のではなく、「安価・小型な万能軽巡洋艦に嚮導駆逐艦の仕事も担わせる」という方向性である。

これは後に94号計画艦として設計作業が本格化するのだが、それはまた別のお話。

1941年4月、労農赤色海軍造船局の新局長であるニコライ・ヴァシリエヴィチ・イサチェンコフ技術少将は、今までに提案された装甲嚮導駆逐艦諸案の比較研究を行った。その際彼が出した結論が

「様々な装甲嚮導巡洋艦諸案(注:原文ママ……であるらしい)の研究作業によって、現状の造船設備および機械製造設備では、速度を大幅に低下させることも、艦艇の寸法と排水量を増加させることもなく十分な装甲を持つ嚮導艦を建造することは不可能であることが確認された。(現状でも建造可能なものは)軽巡洋艦に近似したものになるだろう」

これである。即日プロジェクト打ち切りになってもおかしくないほどの一刀両断ぶりである。

……であるにもかかわらず、なぜか47号計画艦は生き延びた。

「41年度船舶設計計画」には47号計画艦の名前がしっかりと記載されており、第32設計局または第198造船所が設計を担当し、予備設計作業は41年10月に終了することが予定されていた。

果たして47号計画艦をどう収めるつもりだったのだろうか。

どうやっても軽巡洋艦以外になりようがない要求仕様に忠義を貫き通し、軽巡洋艦となることを甘受するつもりだったのか。

はたまた要求仕様を曲げて「嚮導駆逐艦」の枠内に納まる規模の艦艇へと縮小するつもりだったのか。

答えが出る機会は1941年6月22日を境に永久に失われた。

- 47号計画艦:後期(1946~1948)

41年6月22日を境に「艦隊整備計画などにかかずらっている場合ではない」といった状態に陥ってしまったソ連であったが、パニックが収まり、戦線が膠着し、反攻が始まる段になるとさすがに艦隊整備計画について再度考える余裕を取り戻していた。

来るべき戦後を見据えた艦隊整備計画において、海軍人民委員であるニコライ・クズネツォフは130mm連装両用砲を3基搭載する「大型駆逐艦」を殊更に重視し、「通常の」駆逐艦とは別枠で132隻建造することを構想していた。

しかしながら、長く続いた戦火とドイツによる収奪によって疲弊しきったソ連の現状を知るスターリン(と、造船業界)はこの構想を良しとしなかった。

海軍はどうにかこうにか食い下がって「十ヵ年計画(1946年~1955年)の終盤に4隻のみ建造を許可する」という一文を勝ち取ったものの、「十ヵ年計画で計132隻(プラス「通常の」駆逐艦226隻)」という気宇壮大な元計画からは程遠いものとなってしまった。

それでも「大型駆逐艦」の必要性を確信していた海軍は、来るべき十ヵ年計画終盤に備えて「大型駆逐艦」の更なるブラッシュアップに取りかかることにした。

これを任された第53設計局(1946年に第17設計局から改編)は新たな「大型駆逐艦」を「装甲嚮導駆逐艦」のコンセプトに基づいて設計することを選択した。

ご丁寧に戦前の「47号計画艦」という計画番号まで引き継いだ、5年ぶりの「装甲嚮導駆逐艦」再起動である。

もはやここまでくると執念のようなものが感じられる。

とはいえ、新たな「装甲嚮導駆逐艦」が戦前の「装甲嚮導駆逐艦」から引き継いだものはほとんどなかった。

排水量は4000tに満たず、全長は140mすら超えない非常に控えめ(当社比)なものであり、主砲も130mm連装両用砲がたったの3基(ないし2基)であった。

砲塔3基案 砲塔2基案 基準排水量 3688t データなし 全長 138.0m 全幅 13.6m 喫水 4.25m データなし 航続距離 5500浬(20日間連続行動可能) 装甲 垂直装甲 14mm 甲板装甲 14mm 弾薬庫 10mm 機関室 10mm 兵装 130mm連装両用砲SM-2-1 3基 〃 2基 45mm連装対空機関砲SM-16 4基 25mm四連装対空機関砲4M-120 2基 533mm五連装発射管 2基

以前の「大型駆逐艦」から引き継いだ要素のほうがよほど多く、ただの「大型駆逐艦」改善型であるように見えるが、さにあらず。

第53設計局の技術者たちは全く新しい発想で新世代の「装甲嚮導駆逐艦」を作り上げたのである。

彼らは「装甲鋼板を船体の構造材として直接用いる」という新しい手法でもって「装甲化された駆逐艦」という概念を実現しようとした。

船体外板および上部甲板の大部分は装甲鋼板が構造材として用いられ、これがそのまま艦艇に装甲による防御力を与えるという、そういう発想である。

艦艇というより戦車の作り方に近い。

この新機軸によって「装甲嚮導駆逐艦」は「装甲板の重量による排水量増加」という問題から解放された。

船体外板と上部甲板の装甲鋼板は敵弾からも、荒れた海からも艦艇を守ってくれるはずであり、一挙両得の解決策になるはずであった。

武装の搭載量に比して大柄な船体は今までになく良好な居住性という余禄をもたらした。

新機軸によって設計された47号計画艦はまさしくいいことづくめ……になる、はずであった

しかし、「装甲鋼板を船体の構造材として直接用いて、果たして本当に船体強度が確保できるのか?」という疑問は非常に厄介な問題を引き起こした。

そもそも、ソ連の船体設計の際の強度計算は戦前・戦時中に「実績」を積み上げたことで「問題アリ」と看做されていた。

当然ながら新しい強度計算の方法とルールを定めなければならなかったのだが、これを定める議論は紛糾に紛糾を重ねて収集のつかない有様であった。

権威ある科学者同士の意見がまとまらず分裂しきっており、ここへさらに用兵側と造船側の伝統的な対立構造がコミットしてしまったことで議論が炎上してしまっていたのである。

さらに、47号計画艦の構造材として用いる予定の装甲鋼板は1948年後半~1949年初頭に68-bis型の量産が始まるとそちらへ供給するだけで手一杯となってしまい、47号計画艦への装甲鋼板の供給は却下されてしまった。

上記二点は「装甲鋼板を駆逐艦の構造材に使う」というアイディアを放棄するに十分な理由であった。

当然の帰結として、「装甲嚮導駆逐艦」という概念も放棄された。

これが「装甲嚮導駆逐艦」の棺桶に打ち込まれた最後の釘であった。

足掛け20年以上にわたってしぶとく、ひたすらしぶとく消えては蘇り、消えては蘇りを繰り返してきた「装甲嚮導駆逐艦」であるが、これ以降二度と蘇ることはなかったのである。

- その後

「装甲嚮導駆逐艦」という構想自体は完全に灰になってロストした。

しかし、47号計画艦そのものが死に絶えたわけではなかった。

47号計画艦の砲塔2基案はその後、多少の変更が加えられ、多少サイズが縮小されたものの、それ以外は細かい構造までほぼ丸々新型駆逐艦設計案として流用されている。

これを実際に建造したものが41型(タリン級)である。

ここが戦前から続くソ連海軍の長い「理想の駆逐艦探しの旅」の終着点……と言うのは、流石に言い過ぎだろうか。

小ネタ

いまひとつ射程が頼りない本艦の魚雷「ЭТ-46(ET-46)」であるが、これは46年から量産が始まった電池式魚雷である。(炸薬量450kg)

「Электрическая Торпеда(電動魚雷)」の頭文字を取って「ЭТ」、46年から量産開始なので「46」……ということなんじゃないだろうか、多分、おそらく、きっと

主な性能調整

- ver.0.5.12

主砲の射程が減少

- ver.0.6.2

HE威力が向上

参考:reddit記事Sub_Octavian Q&A (3rd March 2017)内の質問(意訳):

Q「何故RUDDのHE弾を強化するのか?ソ連駆逐艦はダメージを充分出しているように見えるが。」

A「戦艦(BB)をバーベキュー(BBQ)にするのに忙しいので絶対的なダメージ量は良く見えましたが、相対的なダメージは良くなかったからです。」

- ver0.6.4(2017/4/20)

転舵速度が5秒悪化し11.1秒とされた。

主に接近戦での行動を制限する意図の調整とされている。

- ver0.6.8(2017/7/20)

10km射程の魚雷を削除

ちなみに公式動画名探偵 Kléberot の活躍! 西海殺人事件では、同志"クレベロフ"から「ハバロフスクの魚雷で怖がるのは魚だけ」という評価を頂戴している。

編集用コメント

- 試験的にですが艦の説明を書いてみました。いかんせん説明が初めてなのでいろいろ抜けてるかと思いますので、修正点などあったらよろしくお願いいたします。 -- 2016-05-21 (土) 19:12:35

- 主砲射程、装填速度、最大散布界、を0.5.13現在の数値に更新 -- 2016-10-16 (日) 08:57:27

- ぬーふをなーふに修正 -- 2016-12-26 (月) 09:53:03

- 解説を整理しました -- 2017-07-23 (日) 10:24:49

- 水面が反射したりして見づらかったのでトップ画像を差し替えてみました。 -- 2019-09-16 (月) 00:25:04

- 艦長スキルについての考察を追記しました。 -- 2021-09-25 (土) 19:25:10

- 日本語を一部修正。タイムスタンプ荒らしてしまい申し訳ないです。 -- 木主 2021-09-25 (土) 21:58:20

- モスクワコースを記載 -- 2021-10-02 (土) 23:41:30

- リリースを追記 -- 2021-10-04 (月) 22:39:58

- モスクワに合わせた形で種別と派生元を更新、解説に置き換えられた事を追記 -- 2022-02-17 (木) 09:31:46

- リソース追記 -- 2022-11-10 (木) 19:00:36

- 発射速度を分速ではなく秒速に変えていただくことはできないでしょうか? -- 2023-02-18 (土) 19:05:02

- 港から引っ張り出す機会があったので、性能諸元を最新版にしてみた -- 2023-06-03 (土) 21:51:02

- 固有UGのデメリットの項目が準備時間の延長となっていたため動作時間の短縮に編集しました。 -- 2023-09-11 (月) 06:44:43

- 片方隠蔽でも上回る巡洋艦が出てきたので隠蔽に追記 -- 2023-12-14 (木) 22:37:52

- 小ネタにJagerリンク追加 -- 2025-02-04 (火) 08:55:29

- 隠蔽について追記 -- 2025-04-06 (日) 12:07:37

コメント欄

- マイノーターが天敵って言われるけど意外とマイノーター相手ならなんとかなると思うな。マイノーターは弾道が悪いからハバロフスクなら余裕で避けられる。ハバロフスク狙ってる間に戦艦に殺されるマイノーターの方が多かった印象。まあマイノーターのAPをまともに浴びなければなんとかなるってこと。 -- 2024-11-30 (土) 09:21:54

- 弾道がいい独巡ソ巡が天敵ですね。駆逐相手は素の発見距離なら大体有利なのが強み。しかし流石に今のパンアメ戦艦艦橋は辛い… -- 2024-12-07 (土) 14:06:10

- 砲戦は強いんだけど主砲めっちゃ壊れる。まあ駆逐でハバロ相手するならAP撃ってくる人が大半だからしゃーないかもしれんけど。でも島風砲で主砲1基大破したのは今でも納得できない -- 2024-12-10 (火) 20:05:33

- コイツ本当に強い。ルーシュン・フリース・マルソーを同時に相手して自分被弾7000でルーシュン18000削った。流石に沈め切りはしなかったけど、敵駆逐3隻にフォーカスされてなお浮いていられるのはやっぱりハバロだからだね(ラグナルでもできるかもしれんが)。 -- 2024-12-23 (月) 20:10:07

- 勝敗とか気にせずランダム戦でハバロフスクで好き勝手してるのが一番楽しい -- 2024-12-30 (月) 03:31:51

- 固有買って乗ってみたけど、単純な殴り合いならラグナルより強いな。 -- 2025-01-13 (月) 02:01:47

- ユトレヒトが地味に厄介。隠蔽差あんまないから近距離で撃たれるし弾速早くて避けれんしAPは痛いしレートも高めだし。他の軽巡(スーモを除く)なら8~9kmくらいでも避けれるんだが。 -- 2025-03-15 (土) 17:08:07

- 乗り方で質問。対面駆逐は放置(島とかモク使って隠蔽踏み倒せそうだったら詰める程度)でひたすら殴れる敵を殴ってるんだけど、これで良いのかな?隠蔽は全切りしてます。 -- 2025-05-12 (月) 00:47:38

- 自分まだハバロ120戦ほどしか乗ってない初心者だけど、それでいいと思う。自分は全裸&推力固有ビルドだから魚雷が避けにくい上に座礁したら中々抜け出せないの。だから極力広い場所で射程に入り次第撃ちまくってる。もちろん敵駆逐が撃てる状況なら絶対敵駆逐狙ってるけど。まあ自分も上手い人に聞きたいところではある。 -- 2025-05-12 (月) 18:37:19

- 旋回半径デカすぎて潜水艦の魚雷が避けれない問題 -- 2025-07-25 (金) 11:13:14

- 艦長スキルの隠蔽って付けた方がいいですか?アドラか管理どっちか捨てて付けようか迷ってます。喧嘩屋と主砲専門家は取ってて固有もあります。 -- 2025-08-02 (土) 23:25:00

- どっちにしろ隠蔽合戦なんて先手取られるんだから、だったら9.7kmで見つかるのと8.7で見つかるのとでは後者のほうが生存率低いよねって考えてくほうがいいと思うんよ。管理で回復+1してゴキブリみたいにしぶとく走り回る方針に一票入れとく -- 2025-08-02 (土) 23:55:02

- 自分は隠蔽がよいほうが生存性高まるので隠蔽とる派。アドレナリン削って3ptは隠蔽に回せるな。もう大型艦を焼く時代じゃない。駆逐を撃たないハバロに価値なんてない。駆逐を見るギミックは分隊に用意してもらう…… -- 2025-08-03 (日) 01:54:00

- 最終的にはプレイスタイルによると言うのが結論。私の場合は9.7kmでも8.7kmでも駆逐との隠蔽合戦にはどうせ勝てないし、一部軽巡に先手を取られると言っても、常に撃ってるからそもそも隠蔽いらないよねと言う考えで火力スキルに全部振ってる。空母と分隊組んで司会貰えるなら尚更隠蔽はいらないと思う。 -- 2025-08-03 (日) 10:19:04

- 10周年のT10コンテナでこいつが出たからぼちぼち使ってみようかと思うのですが、固有の優先度って比較的低い方ですかね? -- 2025-09-09 (火) 15:28:07

- あってもいいけど無くてもいい。無しで乗ってみて射程が欲しいと感じたら取るのを目指すくらいでいいと思うよ。 -- 2025-09-09 (火) 15:44:57

- ありがとうございます。とりあえず数戦遊撃スタイルでやってみてから考えます。 -- 2025-09-09 (火) 17:04:54

- 煙幕運用ならいけるのかもしれないけど、強みである修理班を生かすなら必須(つか修理班使わないなら、他で良くね?)。ティア10で射程13.5kmは無理。与ダメ以上に被ダメが増えてまともに戦えない。前で戦わなきゃいけないってことは魚雷事故の確率も増えるし -- 2025-09-09 (火) 18:48:36

- あってもいいけど無くてもいい。無しで乗ってみて射程が欲しいと感じたら取るのを目指すくらいでいいと思うよ。 -- 2025-09-09 (火) 15:44:57

- コンテナで出たけど全くダメだわ、重すぎる。まだこんな位置?ってぐらい曲がらない。自分の感覚からかけ離れすぎる -- 2025-09-19 (金) 23:45:37

- 操舵装置改良2にすると6秒台になる。固有UGにしたいなら慣れるしかない。 -- 2025-09-20 (土) 00:27:52

- 俺もハバロフスクだったんだけど、まさか全員ハバロフスクが出るってオチじゃないよな -- 2025-09-24 (水) 23:56:30

- ウチはシャーマンでしたわ -- 2025-09-25 (木) 00:43:04

- Tier10コンテナからは石炭感しか出ないから必然的に皆まだ持ってない石炭艦が出る。つまりハバロは不人気…。 -- 2025-09-25 (木) 07:20:11

- ずっとハバロ乗ってるけど、ほどんど世間に忘れられててなんだか初見殺しできるようになってる気がするw -- 2025-12-29 (月) 23:33:41

- 修理班バフは絶対知られてない -- 2025-12-30 (火) 07:58:28

- 言われてみるとここ1ヶ月見てない気がするわw あのハバロがここまで人気なくなるとはなw ちなみにアプグレやスキルは何を使ってますか?ちょっと興味が湧いたけど構成が全然分からんからご教授いただきたい。 -- 2025-12-30 (火) 13:42:50

- 今となってはほとんど見かけないがたまに乗って来るやつには手練れが多くて味方なら頼もしいが敵だと困る -- 2026-01-04 (日) 08:56:47

- この子交換したんですけど射程距離内で引き撃ちして戦艦の足止めする立ち回りでok?無理に敵DDとヘッドオンしなくて良い? -- 2026-01-03 (土) 17:05:56

- 島裏使って相互発見に持ち込めるなら個人で完結するから1番勝てる。自分以外にスポット手段なくて相互発見見込めない時の序盤はそれでいいんじゃない -- 2026-01-03 (土) 22:29:49

- うーん試してみたんですけど対デアリングがきっついですね....隠蔽8.7で運用してるんですけどほぼ確定で一方視認されるのと優遇付きAPと英駆煙幕でヒットアンドアウェイされて一方的に蹂躙されてばかりでした.....遠距離砲戦に持ち込めば勝てるんでしょうけど相手がそれを許してくれないです。これ以外の相手は島裏使えば結構行けるんですけどねぇ.... -- 2026-01-04 (日) 03:41:30

- 島裏使って相互発見に持ち込めるなら個人で完結するから1番勝てる。自分以外にスポット手段なくて相互発見見込めない時の序盤はそれでいいんじゃない -- 2026-01-03 (土) 22:29:49

- 舵の利きもう少し良くして貰えないだろうか… -- 2026-02-11 (水) 08:49:05

過去ログ

| Khabarovskログ一覧 |